日本では以前から「片付け術」や「断捨離」に人気があり、必要最低限の物しか所持しない「ミニマリズム」が注目されています。ネパールに住む日本人の著者がそんな視点でネパールを観察したら、何が見えるでしょうか?

現金収入の乏しい中で、たくましく生活してきたネパール人は、物を持たなくても生活する方法を知っているため、望んでそうしているわけではないとしても、ある意味「究極のミニマリスト」と言えるかもしれません。ちょっと驚くネパール人の暮らしを紹介します。

物を徹底的に生かす

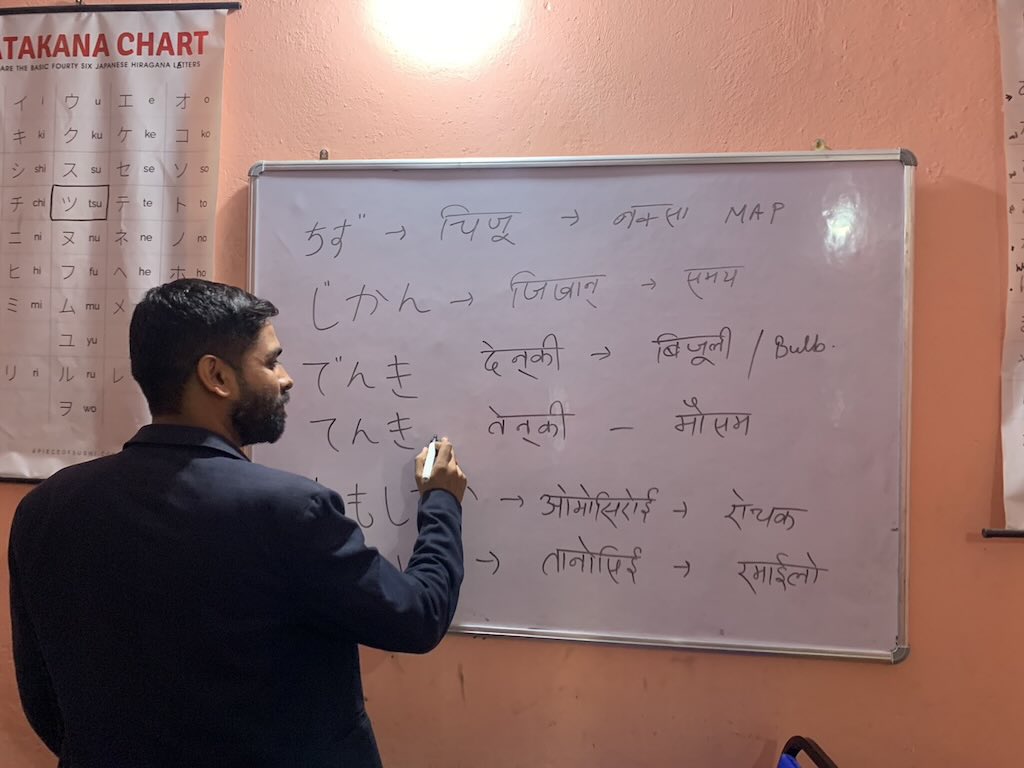

まず、学生や出稼ぎのため都会に部屋を借りているネパール人の部屋をのぞいてみましょう。

ネパール人の部屋は、「置いてあるのはガスレンジとベッドだけ」というように、非常にシンプルなことが多いです。小さな戸棚を置いてガスレンジや鍋などを収納にしている人もいますが、それすらなく床に直接ガスレンジを置く人も目立ちます。

キッチンも寝室も居間も全部1部屋に集約しており、なかには家族で住んでいるケースも少なくありません。ただ、それにも関わらず、部屋は割合きちんと整っています。

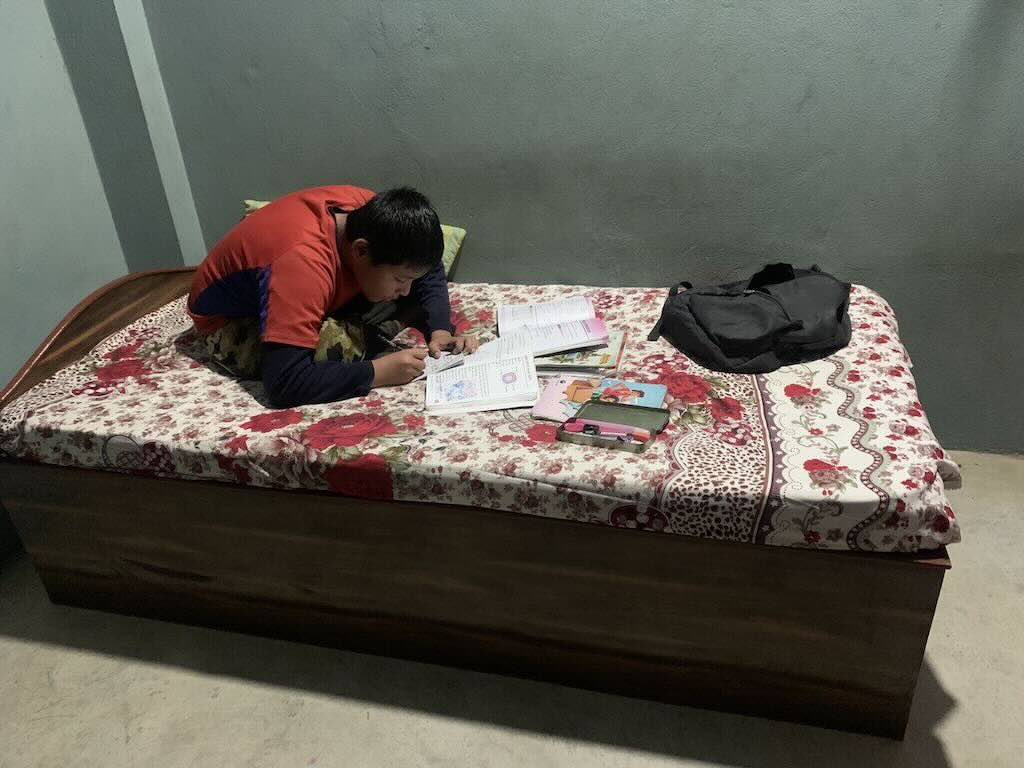

少ない家具でどうやって生活しているのか? その秘訣は、持っている物を十分に生かすことです。代表的なのがベッド。寝るだけでなく、勉強するのもベッドのうえ、テレビを観たり団らんしたりもベッドのうえ、といった具合なのです。客が来ればベッドのうえにさっと空間を作り、「こちらにどうぞ」というように、ベッドが客間と化します。

また、ベッドの下の空間は荷物置き場や野菜置き場として機能し、貴重品は枕の下に隠している人が多いようです。

袋類の使い方もとても上手。買い物でもらうビニール袋や布袋は大切にとってあり、誰かに食べ物などをあげるときや食品の収納、調理用の薪に火をつけるときにも使います。

米などが入っていた大きく丈夫な袋は、縫い合わせて座布団代わりにすることも。他にも、洋服類を大きめの袋にしまう人も多く、ネパール人なら必ず何枚も持っているショールを天井に結んで簡易の衣装棚を作っている人もいました。

ショールは、ハンカチやバスタオル代わりに使ったり、濾し器代わりになったり、野菜や穀類を干したり、赤ちゃんを寝かせるゆりかごになったり、さまざまな用途で使えるので重宝します。マスクや帽子代わりとしても使い、魚を捕る道具にすらなってしまいます。

ネパール人は持っている物を最大限に生かし、工夫しながら解決しているのです。

超気軽な貸し借り

創意工夫に加え、ネパールでは服やアクセサリー、農機具や調理用具などの貸し借りもとても活発です。

「サリー用の黒いブラウスある?」と友達同士で融通し合っていたり、「持っているから貸してあげるよ」とすすめ合ったりする姿をよく見かけます。単に「何度も使うわけではないのだから、借りれば事足りる」ということのようです。

日本でもレンタルを利用する場合がありますが、ネパールの特徴はお金を払って借りるのではなく、近所や親戚同士で貸し借りする点です。急に必要になっておかずを融通してもらうことすらあるなど、人の距離感がとても近いのです。互いに助け合い、支え合って生活を成り立たせているのが、彼らのライフスタイルと言えます。

私自身はまだまだ生活必需品だと感じる物がネパール人よりもずっと多く、日本の便利な商品が欲しいときもあります。一方で、手作りや工夫で解決できると、なんとも言えない満足感や喜びを感じます。

正直、物の貸し借りが面倒と思うこともありますが、「貸して」と言うことに抵抗がなくなると、自分の中の囲いが外れたような心地よさがあり、人との近さを感じます。必要な物が手に入らない場合でも、「物がなくてもなんとかできる」というネパールの友人たちの自信が、気持ちを楽にしてくれるのです。

ネパール人の暮らしを支えているのは、近所や親戚との物理的・精神的距離の近さと、助け合うことが当たり前というコミュニティの価値観、そして創意工夫の精神です。

物がないことが人の距離を近づけるのか? それとも、もともと距離感が近いから物がなくてもやっていかれるのか? 答えは恐らくその両方でしょう。

最近のネパールは海外への出稼ぎで人々の現金収入が増え、生活も変化しつつありますが、助け合いの心と知恵を重んじる考え方が揺らぐとは、いまのところ考えにくいです。こういった価値観は、必要以上の物に囲まれて暮らす日本人にとって生活をラクに、そして豊かにするヒントになるかもしれません。

執筆・撮影/Yui.N