この冬、JVCから自分好みの音にカスタマイズできる機能を満載した、ちょっと贅沢なイヤホン「SOLIDEGE 01 inner(HA-FD01)」が発売されます。音にこだわるイヤホンファンから、そろそろ初めてのプレミアムイヤホンに挑戦してみたいという方まで広くおすすめしたい本機の実力を、隅から隅までレビューしてみたいと思います。

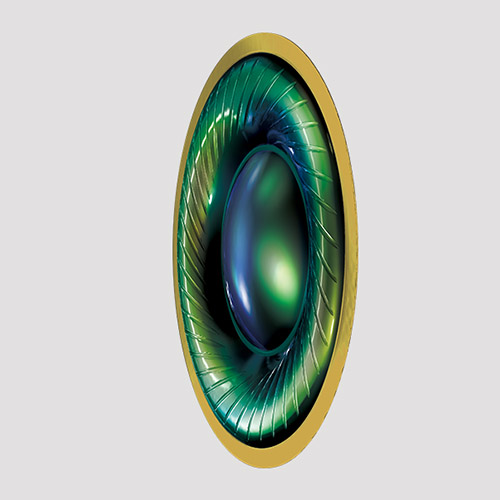

↑SOLIDEGE 01 inner(HA-FD01)

↑SOLIDEGE 01 inner(HA-FD01)

JVCはこれまでにも世界初、業界初の技術を搭載した数々のポータブルオーディオを発売してきました。そのラインナップの充実ぶりは日本のオーディオブランドのなかでもトップクラスを誇ります。現在、JVCのポータブルオーディオ製品の頂点に君臨する「CLASS-S(クラスS)」の称号は、音やパーツの素材、そして細部までとことんこだわったフラグシップだけに与えられています。今回紹介するHA-FD01はCLASS-Sのラインナップに新しく加わるトップエンドのイヤホンです。

本機はさらにそのCLASS-Sのモデルの中で、メタル素材の特性を活かした高解像でクリアなサウンドを個性とする「SOLIDEGE(ソリデージ)」シリーズの最上位モデルでもあります。JVCがビクター時代から掲げる「原音探究」のコンセプトを継承しながら、音楽を演奏したアーティストの思いまで伝えるほどのリアリティを実現しました。

CLASS-SのSOLIDEGE シリーズには、今回メインで紹介する上位のHA-FD01のほか、姉妹機のHA-FD02があります。ともにフルステンレスボディを採用したインナーイヤータイプ。アウトドアでのポータブルリスニングだけでなく、室内でゆっくり音楽を聴きたい時にも最高のコンディションを約束してくれる頼もしいハイレゾ対応イヤホンです。

↑姉妹機のSOLIDEGE 02 inner(HA-FD02)

↑姉妹機のSOLIDEGE 02 inner(HA-FD02)

HA-FD01のプロフィールと特徴

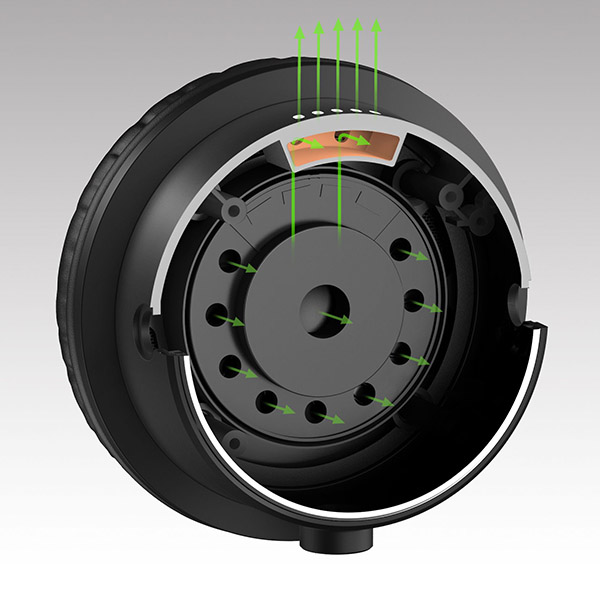

HA-FD01にはJVCのヘッドホンの先端技術が惜しみなく詰め込まれています。ハウジングには無垢のステンレス素材の削り出しパーツを使用。シリーズ名の通りの輪郭を明瞭に力強く描ける音を実現するためには、高い強度を誇る金属であるステンレスが最適な選択肢だったからです。

↑ステンレス削り出しのハウジングには繊細な加工が施されている

↑ステンレス削り出しのハウジングには繊細な加工が施されている

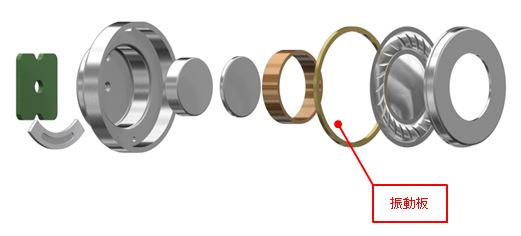

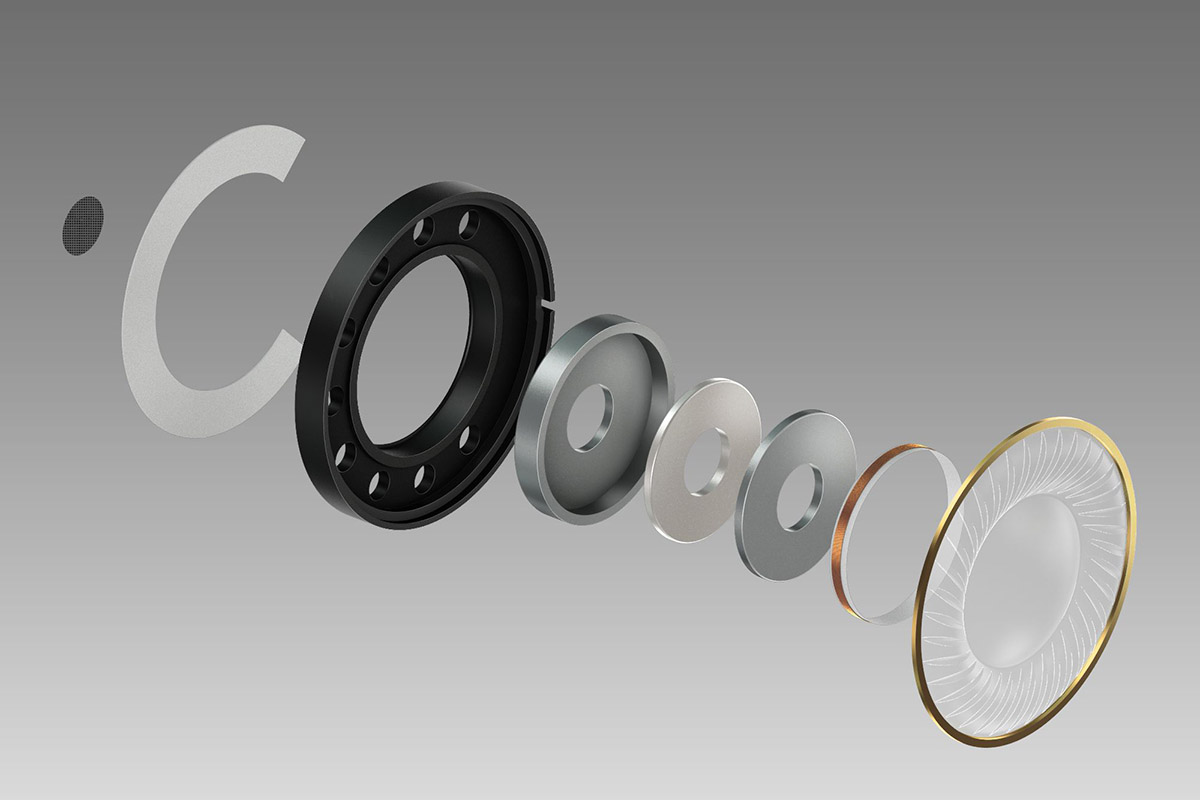

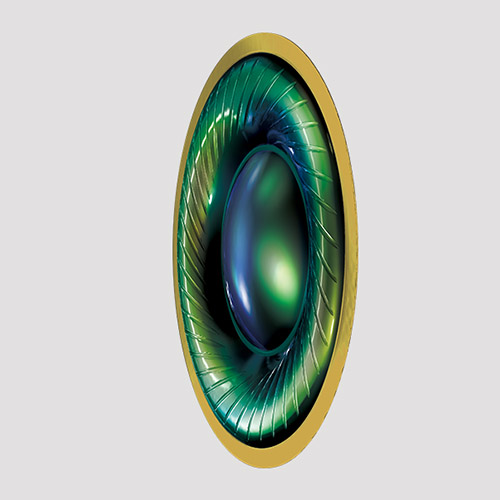

サウンドの要になるドライバーには11mm口径のダイナミック方式を採用する独自の「D3ドライバーユニット」を新しく開発しています。軽くて強度の高いポリマー素材「PEN」を振動板中央のドーム部分に配置して、その周囲にはPET素材を組み合わせています。それぞれの素材が持つ特性を活かすために2種類のアモルフォスカーボンを分けて表面に処理をかけたことで、鮮明かつ心地よいディティールを再現します。この振動板を正確に伸び伸びと動かすため、チタニウム製の強固なドライバーケースに格納して、さらにユニット内部の空気室の密度にも細かなチューニングを施したことで、凛として明確な、心地よいサウンドに仕上げています。

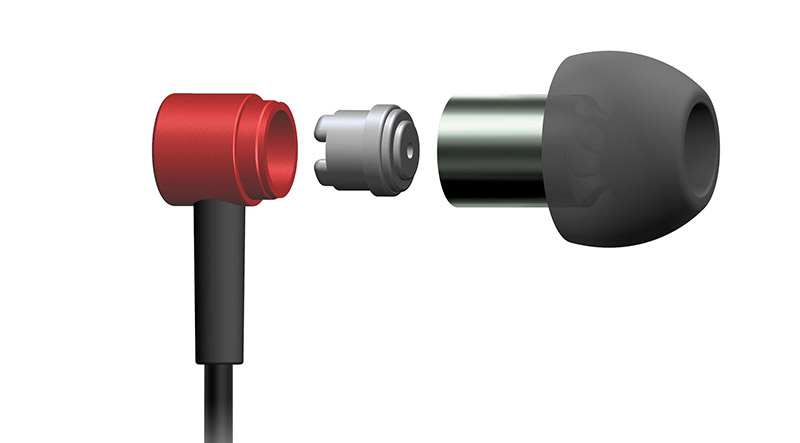

SOLIDEGEシリーズの最上位モデルのイヤホンは、JVCの原音探究のコンセプトに従って、音楽ソースが本来持っている魅力をありのまま引き出すことを音づくりの基本にしていますが、同時にユーザーが聴きたい音に合わせてパーツを自由自在にカスタマイズを楽しめる要素を盛り込んでいます。そのひとつが最もユニークな機能である「Jマウントノズル交換システム」です。

↑HA-FD01のノズル交換詳細

↑HA-FD01のノズル交換詳細

通常のイヤホンは本体のノズルがハウジングと一体成形になっていますが、本機は一眼レフカメラのレンズを交換するように、マウントのロックを解除して3種類のノズルを交換することができます。ノズルは「ステンレス」「チタン」「真鍮」という3種類の金属に分かれていて、それぞれを換えると音の雰囲気がガラリと変わります。音質の違いは後ほど詳しくレポートします。

イヤーピースはイヤホンの音質と装着感の両方に深く関わる大事なアクセサリーです。HA-FD01にはJVC独自のイヤーピースを改良した「スパイラルドット+ イヤーピース」を本機のために開発、搭載しました。内壁に設けた小さなくぼみの形状などに見直しをかけて、より一層クリアで解像度の高い音を追求しています。人肌に近い力学特性を持つという新素材が採用されているので、耳穴の中に柔らかく最適な角度でフィットしてくれます。外からの音が漏れ聞こえてくることもありません。

装着感を高めるために、イヤホン製品としては他に類を見ないもうひとつの工夫を凝らしています。ノズルが装着されているベースごと360度回転する「ファインアジャスト機構」です。ダイアルを回すように、ノズルのベースをぐるっと回転させて角度を変えられるので、ひとそれぞれに違う耳の形に合わせたベストフィットが得られます。ノズルを180度回転させれば、装着スタイルもループ掛け(耳掛け)とストレートポジション(通常掛け)の両方を好みに合わせながらアレンジできます。

ケーブルはMMCXコネクタを採用する着脱式。上位モデルのHA-FD01には、本体からプラグの直前まで左右の信号線とアース線を完全分離設計にした高音質ケーブルが付属しています。後ほどまた、JVCのヘッドホンアンプ「SU-AX01」とバランスケーブルによる組み合わせと聴き比べてみたいと思います。

↑MMCXコネクタを採用

↑MMCXコネクタを採用

音を聴いてみよう:ノズル交換も試した

はじめにHA-FD01をオンキヨーのハイレゾスマホ”グランビート”に直接つないで聴いてみます。ノズルは出荷時に装着されている、ハウジングと同じ素材のステンレスを中心にチェックしましょう。

↑FD01をグランビートにつないで聴いてみた

↑FD01をグランビートにつないで聴いてみた

はじめにジャズピアノを聴いて、いきなりその鮮明な音の輪郭と音像の彫りの深さに圧倒されました。余分な響きがピシッと抑えられた、真冬のよく晴れた日の早朝の空のように明瞭な視界が得られます。ピアニストの指先のイメージが頭に浮かんできて、音に込めた熱量も活き活きと伝わってくるようです。ボーカル系の楽曲を聴くと、自然な声質ときめ細かなニュアンスの再現力に富んだイヤホンであることがよくわかります。まるでボーカリストが目の前に立って歌ってくれているようなリアリティに思わず息を呑んでしまいます。

ダンスミュージックを再生してみると、低音にもまったく曇りがないことがよくわかります。肉厚なリズムが鋭く立ち上がり、明るく弾けるようなビートが小気味良く刻まれます。空気の押し出しが鋭く、ロックやポップスのアップテンポな曲を聴いてみても目の覚めるようなリズムが冴え渡ります。演奏を残したベーシストも納得の行くリアリティと言えるのではないでしょうか。中高域と低域の分離感がとても良いので、広々としたコンサートホールのイメージが思い描けました。

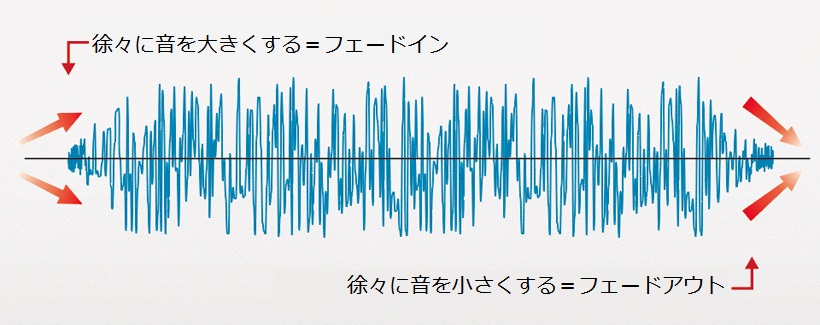

クラシックのオーケストラによる演奏は本機が最も得意とするジャンルのひとつと言えそうです。フォルテッシモからピアニッシモまで強弱のイメージをダイナミックに描き分ける高いパフォーマンスを持っていることがわかります。そしてやはりメタルボディのイヤホンなので金管楽器との相性は抜群に良く、円やかな音のニュアンスが指先で触れられそうなほど濃厚に浮び上がってきました。弦楽器のハーモニーはまるで開放型のハイエンドヘッドホンで聴いているみたいに爽やかな後味が残ります。

ノズルをステンレスからチタンに換えると、音の輪郭がさらにカチッと定まってきます。ジャズピアノの音色がクールになって、ベースの音は少し線が細くなる代わりに、芯の強さを残したままスピード感が一段と増してきました。透明な静寂の中で宝石にようなピアノの音の粒が輝いて見えるような、このイヤホンにしか出せないサウンドイメージを楽しませてくれます。

真鍮のノズルに交換すると、今度はステンレスのノズルよりもさらに音の柔らかさと粘っこさが強く感じられるようになります。アップテンポなJ-POPの楽曲を聴くと、低いリズムがしっかりと地に足が根付いて、華やかで凛としたボーカルのイメージが真ん中の位置にキリッと定位します。オーケストラの演奏を聴いてみても、足腰がどっしりと据わった濃厚な余韻を楽しませてくれるところが真鍮ノズルならではの魅力ではないでしょうか。

姉妹機「02」との違いは

姉妹機であるHA-FD02と音質にどんな違いがあるのか聴き比べてみました。両モデルの仕様を比較してみると、D3ドライバーのケースに使われているメタル素材と、FD02は通常の「スパイラルドット イヤーピース」が採用されているところが特に音質に深く関わる差分になります。

FD02はノズル交換は非対応ですが、FD01と同じフルステンレスボディになります。やはり解像度がとても高く、音像をくっきりと鮮やかに描くイヤホンです。ひとつの違いは上位モデルのFD01よりも、ミントのように突き抜ける爽やかな余韻の感触や、オーケストラの演奏では弦楽器の煌びやかな音色に現れるように感じました。ただ底からグンと力強く立ち上がってくるような低音のパワー感はFD01に軍配が上がります。ショップなどでしっかりと聴き比べて好みに合うサウンドを選ぶことをおすすめします。どちらのイヤホンも、元もと備える豊かな音楽性が鳴らし込むほどに熟成されていく楽しみが得られそうです。

バランス駆動やリケーブルも楽しもう

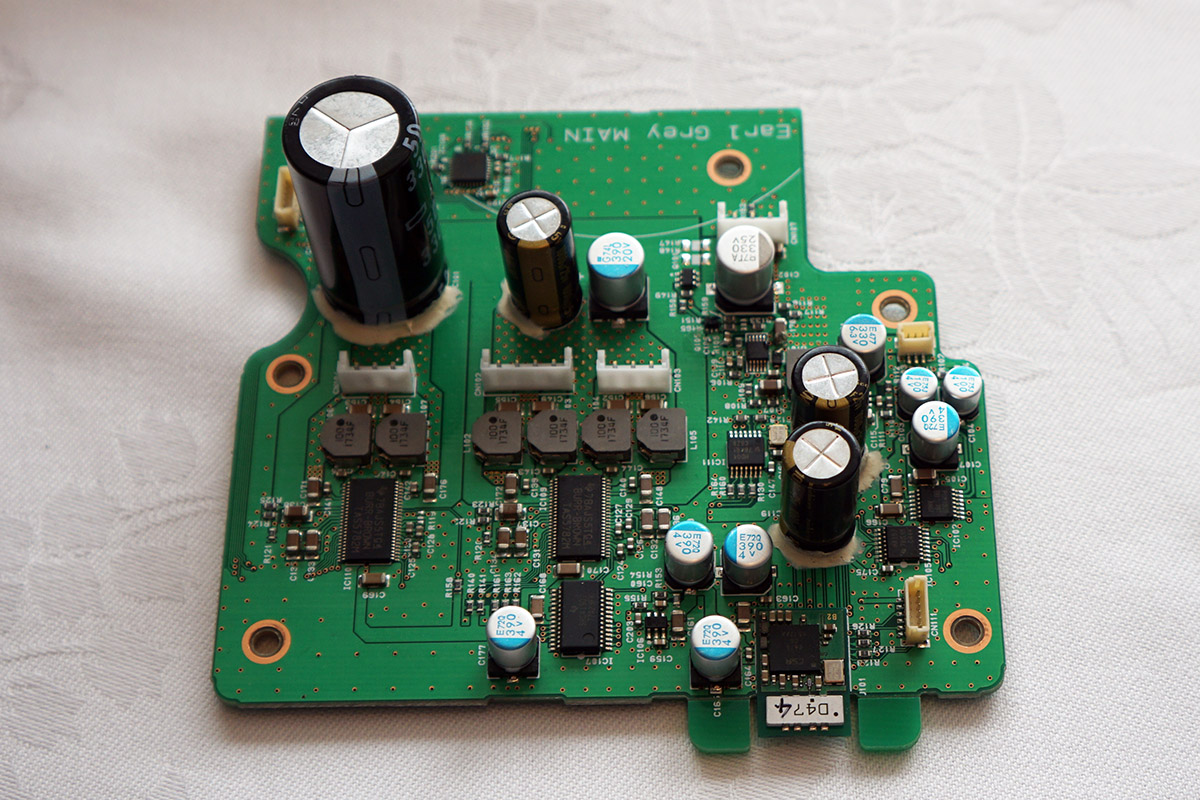

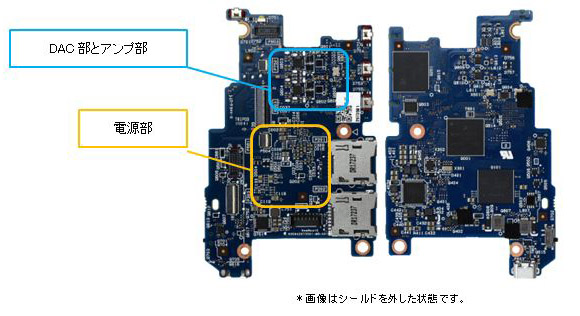

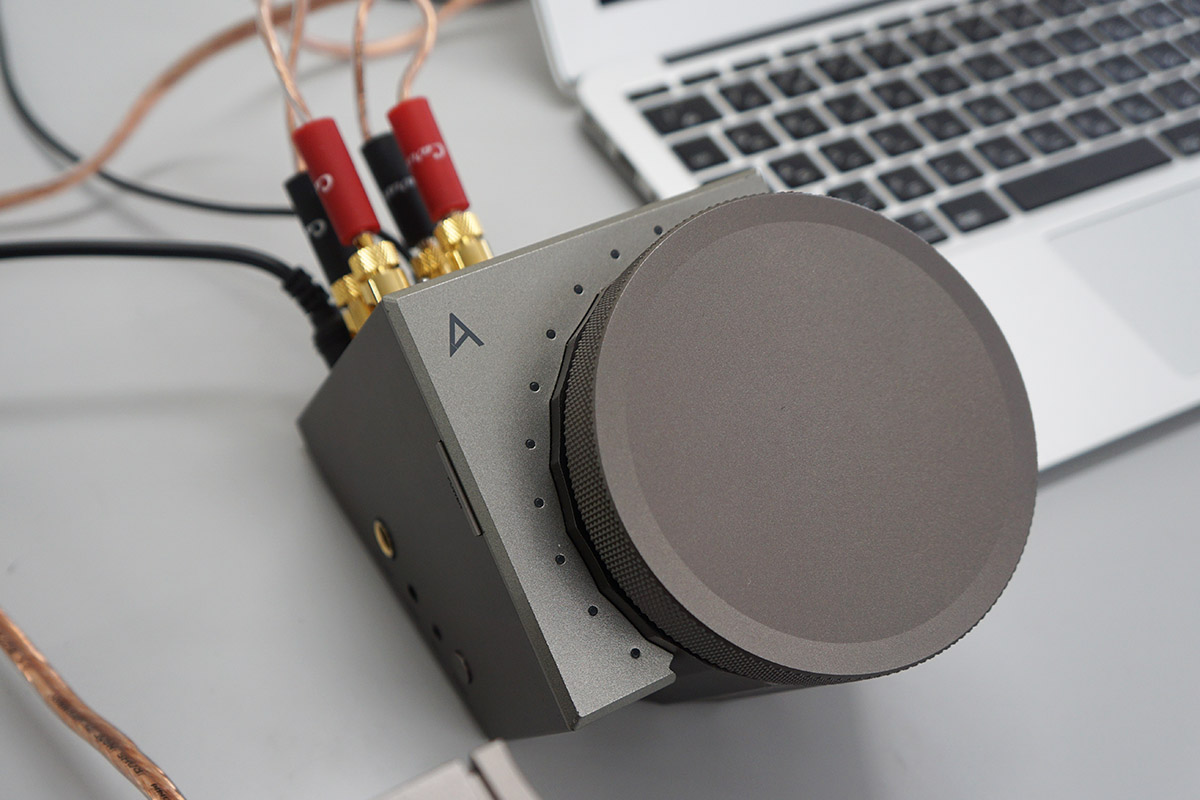

HA-FD01はリケーブルによってバランス駆動を楽しむこともできます。左右の音楽信号の通り道を完全に分けることによって、より低ノイズでステレオ感に富み、細かなニュアンスの変化が楽しめるようになるのがバランス接続によるリスニングの魅力。今回はJVCのバランス駆動に対応するポータブルヘッドホンアンプ「SU-AX01」と、バランスケーブル「CN-HM01MB」を用意して、付属ケーブルとの音の違いを比べてみました。

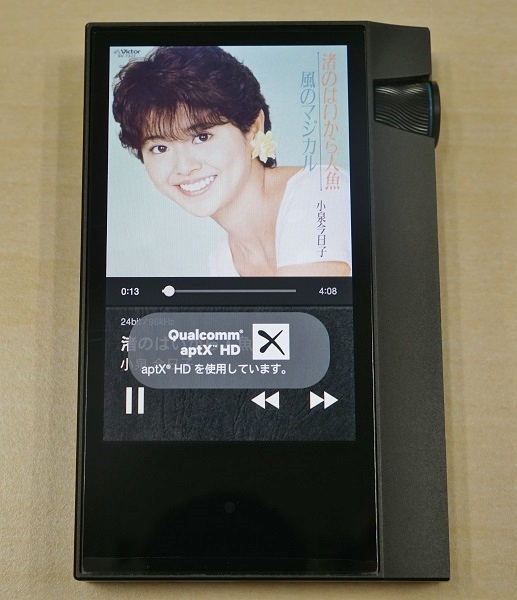

↑バランス駆動に対応するJVCのポタアン「SU-AX01」

↑バランス駆動に対応するJVCのポタアン「SU-AX01」

↑MMCX対応のバランスケーブル「CN-HM01MB」

↑MMCX対応のバランスケーブル「CN-HM01MB」

アンプをつなぐと確かに、音場の見晴らしがクリアになりました。ボーカルもさらに凛とした精悍な表情を見せてくれます。声に雑味がなく、歌い手の息づかいまで間近に感じられるようになります。楽器の演奏も芯の力強さに磨きがかかってきます。

↑iPhone 8につないでハイレゾ音源を再生してみた

↑iPhone 8につないでハイレゾ音源を再生してみた

ただ、HA-FD01に付属するケーブルの実力が非常に高いことも同時に思い知らされました。アンプによるバランス駆動に負けないほど音像がシャープで力強く、生命力があふれ出てくるようなサウンドを聴かせてくれます。組み合わせる再生機器やリケーブルの特徴を、HA-FD01は素直にありのまま引き出してくれました。

Bluetoothイヤホンにも早変わり

HA-FD01の上質なサウンドが、そのままワイヤレスでも楽しめたら最高ですよね。そんな期待にも応えるアイテムがこの冬CLASS-Sのラインアップとして発売されています。Bluetooth対応レシーバー「SU-ARX01BT」を最後に紹介しましょう。

↑CLASS-SシリーズのBluetoothレシーバー「SU-ARX01BT」

↑CLASS-SシリーズのBluetoothレシーバー「SU-ARX01BT」

リケーブルに対応するHA-FD01の本体を、こちらのSU-ARX01BTに装着すればネックバンド型のワイヤレスイヤホンになります。基本的にはCLASS-Sのイヤホン対応ですが、ケーブルの先端は一般的なMMCXコネクターなので、お手持ちのMMCX採用のイヤホンで試してみるのもオススメです。Bluetoothのオーディオコーデックは高音質なaptXと、iPhoneの実力を引き出せるAACの両方に対応しています。

実機で試聴してみると、HA-FD01の魅力である解像感とクリアさがBluetoothリスニングでもまったく失われないことに驚くばかりです。本機には圧縮された音源をハイレゾ相当にアップコンバートするJVCの独自技術「K2テクノロジー」が組み込まれています。レシーバー本体のボタンから機能をオンにすると、ピアノやボーカルの音像が前に近づいてきて演奏に自然な立体感が生まれました。J-POPやアニソンの洗練されたアレンジやエフェクトの作り込みにも、細かいところまでピントが合って気持ちのよいリスニングを楽しめました。

マニアをくすぐる遊び心と、音楽好きを酔わせる豊かな表現力。SOLIDEGEシリーズ「HA-FD01」はすべてのイヤホンファンを熱くさせる要素を満載したイヤホンです。

【URL】

JVC CLASS Sスペシャルサイト http://www3.jvckenwood.com/accessory/headphone/special/class-s/

HA-FD01製品情報 http://www3.jvckenwood.com/accessory/headphone/ha-fd01/

HA-FD02製品情報 http://www3.jvckenwood.com/accessory/headphone/ha-fd02/