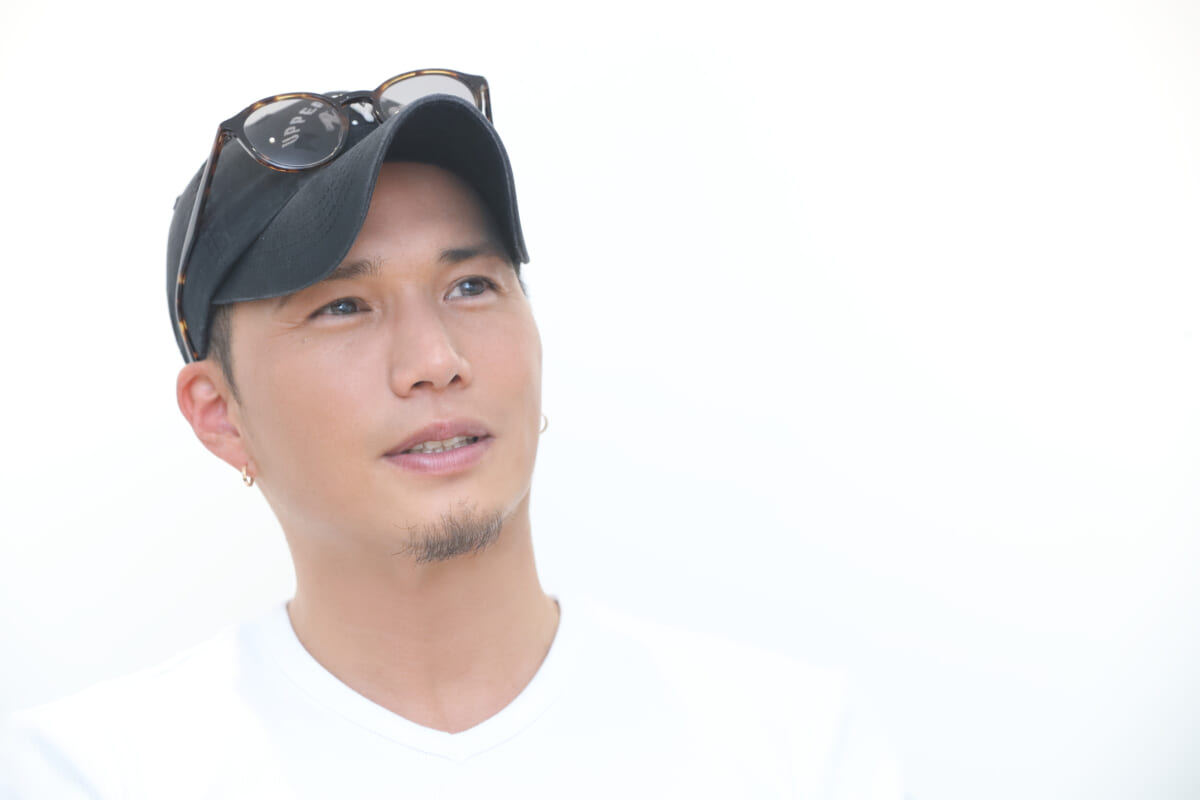

バイク歴20年を誇る、メイプル超合金の安藤なつさん。愛用のハーレーダビットソン・ファットボーイとともに、登場していただきました。これまでのバイク歴を振り返りつつ、ファットボーイへの愛情たっぷりなお話をいただきました。

【安藤なつさん撮り下ろし写真】

アニメ『AKIRA』に出てくるアメリカンバイクに憧れ

──現在はハーレーに乗っていらっしゃる安藤さんですが、まずはバイクに興味を持ったきっかけから教えてください。

安藤 もともとアニメの『AKIRA』がすごい好きだったんです。主人公の金田アキラの乗るバイクじゃなくて、ジョーカーっていう敵役が乗るアメリカンタイプのバイクがかっこいいと思ったんですね。観たのが小学4年生の時だったんですけど、その頃から最終目標がハーレーになりました。ジョーカーは登場の仕方もかっこいいんですよ。ハンドルから手を離して腕を組んでバイクに乗って登場するんですけど、当時の私はアクセルとかブレーキとか仕組みがわからないですから、「こうやって走れるんだ?」って思いました。実際、腕組んでは乗れないですけど。

──10歳の安藤さんに、アメリカンタイプのバイクがぶっ刺さったわけですか。そもそも、ご家族など身近な方でバイクに乗ってる方はいたんですか?

安藤 父が乗ってました。私が小さい頃は、車名は覚えてないですけどオフロードに乗っていて、会社の通勤とかに使ってました。だからバイクに親しみはありましたね。自分で乗りたいと初めて思ったのが『AKIRA』のジョーカーのバイクなんです。

──それで、自分で初めてバイクに乗ったのはいつでしょう。

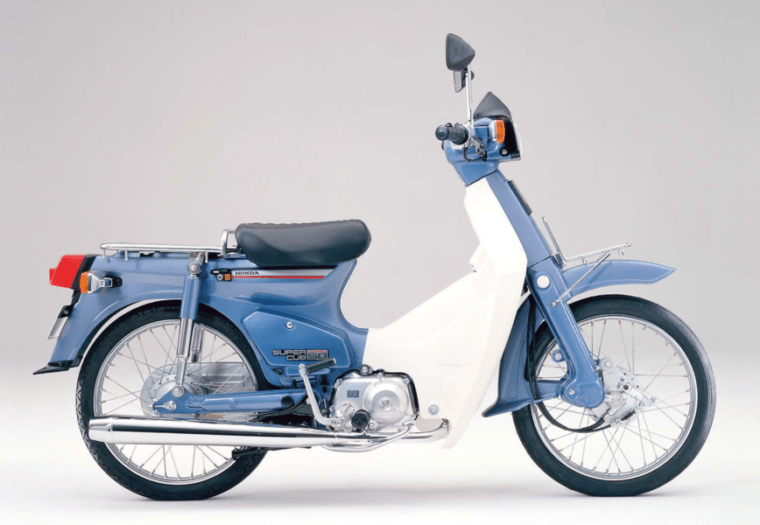

安藤 16歳です。通学用に、親にホンダのライブディオを買ってもらいました。すごく馬力がありました。見た目も良くて「これがいい」って決めました。速いバイクでしたけど、ちゃんと30キロの速度制限は守って走ってましたよ。ただ、それが1年も乗らないうちに盗まれたんです。すごいショックでした。友達とめっちゃ探し回って、家の近くの公園で見つかったんですけど、直結できないような構造になっていたからぶっ壊されていてたんです。もう直せない状態でしたね、その姿もすごくショックでした。

ドラッグスター400にひと目惚れして購入。しかし…

──初めての自分のバイクが盗難されて破壊されたというのはつらすぎる経験です。

安藤 でも通学にバイクは必要なので、家にあった原付きに乗っていました。そのあと23歳ぐらいに中型免許を取りました。原付きは30キロの速度制限や二段階右折とか交通ルールがありますよね。都内に引っ越すことになって、都内でバイクに乗るなら原付きだとそのルールにすごく気を使うので、じゃあ中型免許を取っちゃおうと思って。

──それに中型になれば選べる車種もたくさん増えますよね。

安藤 ジョーカーのバイクのこともあって、ひと目惚れでヤマハのドラッグスター400を新古車で買いました。カラーリングの青と、それから車高の低さもポイントでした。足つきがいいのも良かったです。一緒に住んでいた友達とタンデムして夜中にドン・キホーテに行ったり、花見に行ったりしてました。でもこのドラッグスターで事故に遭って廃車になってしまったんです。

──廃車になるほどの事故だったんですか?

安藤 夜、タクシーが方向指示なしでUターンしてきてぶつかりました。フレームがもうだめになっちゃって廃車です。私はバイクに左半身を挟まれて、ハンドルも胸に刺さって。救急車で病院に運ばれてレントゲン撮って、お医者さんに「何本か骨折れてましたか」って聞いたら、「いや、1本も折れてない」と。そしたらお医者さんが「1本も骨が折れてないはずはない。膝の体液を抜かせて検査させてくれ」って言うから、「いや、折れてないなら検査しなくてもいいです」と(笑)。でも10日くらい入院しました。

──そんなにひどい事故をしたら、バイクを降りてしまう人もいます。安藤さんが乗り続けることを選んだ理由は?

安藤 乗り続けることを選んだ理由って特にないですね。むしろ、乗らない理由がないというか。その事故の前にも一度転倒してるんです。タクシーに幅寄せされて、ぶつかりそうになったから自分でわざと転倒しました。その時も、乗りたくないとか思わなくて、普通に乗ってました。バイクに詳しいわけではないので、いじったりとかはできないですけど、バイクに乗ること自体が好きなんですよね。

──安藤さんは「芸人として売れるまでバイクに乗りません」と願掛けしたことも知られています。

安藤 メイプル超合金を組んだのが2012年なので2014年くらいですかね、渥美 清さんが「タバコ一生止めますから仕事ください」と願掛けしたことで有名な東京・入谷の小野照埼神社に芸人仲間と一緒にお参りに行ったんです。みんなは酒とかタバコ、ギャンブルとかを辞めるとわりと重めの願掛けをしてる中、私は「売れるまでバイクに乗らない」っていうのがパッと出てきて。自分の中では、バイクに乗らないっていうのはめっちゃ重めでしたね。ただ、「一生乗らない」じゃないところが緩いんですけど。

──そのあと2015年には『M-1グランプリ』に出場して注目され、ブレイクしたんですからご利益があったということですね。

安藤 だから、もし売れてなかったら今のハーレーは持っていないと思います。願掛け中に、誓いを破ってバイクに乗ったことはないですし。

ついにハーレー“ファットボーイ”購入。お気に入りのポイント

──バイクに乗りたい気持ちもありながら、芸人として売れたいという気持ちが強かったからでしょうね。それで、その願いが叶って再びバイクに乗ったきっかけは?

安藤 特にきっかけがあったわけじゃなく、お仕事をいただけるようになって余裕をもって生活できるようになったので、勝手に判断しました。2019年くらいですね。

──(笑)。今のハーレーに出会って、それがきっかけになったのかなと勝手に思っていました。

安藤 そういうことはないですね。でも、ちょっと悩んでたんですよ。インディアンとかもいいかなと心が揺らいでいたんです。とある先輩芸人にそれを話したら、「いや、ハーレー一択でしょ」って言われて、「あ、そうだよな」と目が覚めたんです。それで探してたら、今のファットボーイに出会ったという感じです。タンクがすごいかわいくて、それもひと目惚れポイントでした。黒いタンクと青いタンクのモデルがあったんですけど、青を選んでしまうのがやっぱりドラッグスターをちょっと追いかけてるところもあるのかなと思いますね。

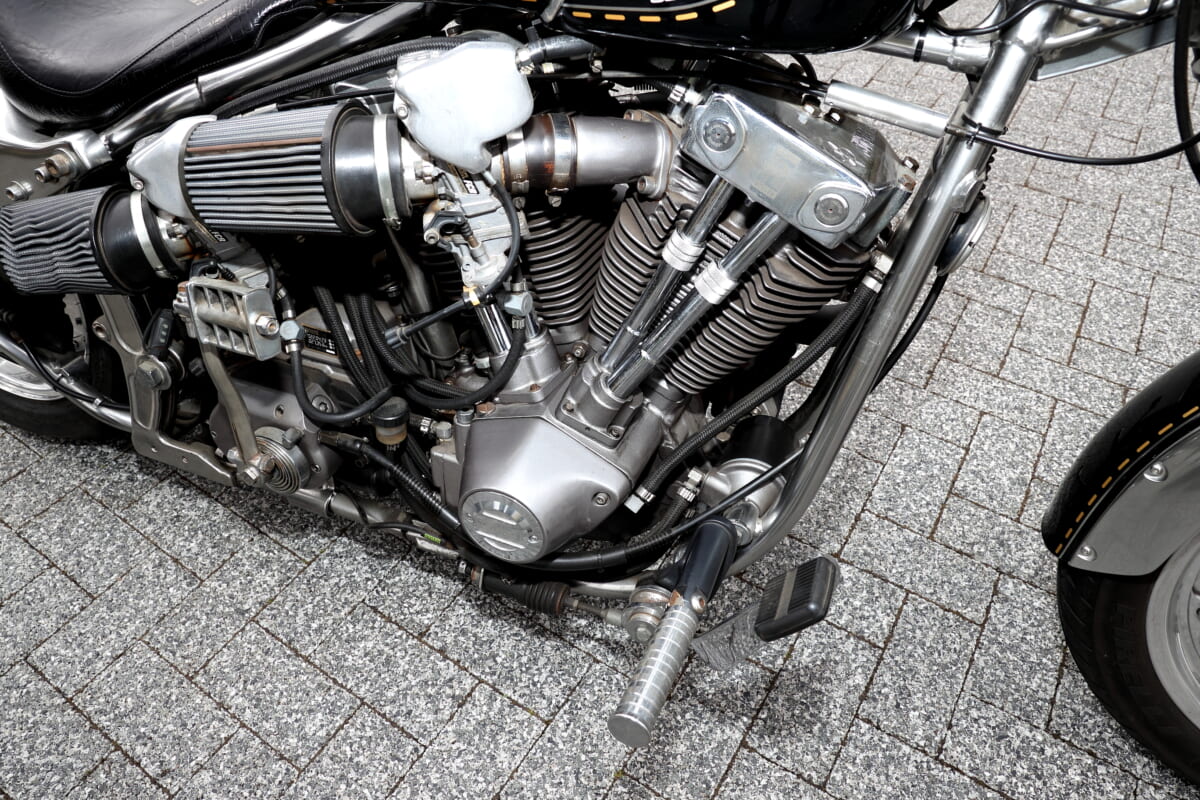

──ちなみに今のハーレーはどういうモデルですか?

安藤 ハーレーダビッドソンのファットボーイ114 アニバーサリーXという、世界限定900台のモデルです。アニバーサーリーモデルとかそういうことには別に興味がなくて、もう見た目と名前でひと目惚れです。

──安藤さんが気に入ってるポイントはどこでしょう?

安藤 言ったように、まずはタンクですね。それから、音質。ノーマルマフラーですけど重厚感はめっちゃあります。1868ccもありますからね。乗ってると体に伝わる振動もすごく好きです。あとは前後の太いタイヤです。特にリヤなんか、トラックか? ってくらい太さです。走るとトルクがすごいですよ。

──このファットボーイで、ハーレーは初乗車になるんですか?

安藤 実は大型二輪の免許を取る時、教習車でハーレーに乗れる自動車学校を選んだんです。「ハーレーに乗れるんだ!?」って思って、いざ入校してみたら、ハーレーにまたがるとミラーが小さくて、自分の幅のせいで後ろが見えなくて、結局ホンダのCB750で教習を受けました。

──(笑)。わざわざハーレーが売りの教習所に行ったのに。

安藤 せっかくハーレーに乗れるから遠くまで行ったんですけどね(笑)。

──マフラーはノーマルとのことですけど、カスタムなどは?

安藤 フルノーマルです。以前はCCバーを付けていたんですけど、タンデムする友達が乗り降りするときに足が引っかかるんです。私も乗り降りするときに足が引っかかっていたので外しました。だから後ろに乗る人はちょっと辛いかもしれないですね。あと、ハンドルをチョッパーにしたいなと思っていたことがあって、チョッパーにしている人のハーレーに乗らせてもらったら、すごく曲がりにくいんです。今の状態でも曲がりにくいのに、チョッパーは無理だと諦めました。今のままで気に入ってるので、今後カスタムの予定はないですね。

特注で60万円した革ツナギは「峰不二子に憧れて」

──バイクアイテムについても教えてください。まずはなんといっても、今着てらっしゃるそのツナギですね。

安藤 ロアーズオリジナルというブランドで特注しました。値段は60万円くらいでしたね、採寸からいろいろ相談して、何回も打ち合わせをして……完成まで1年くらいかかりました。ロアーズオリジナルも革のツナギを作るのは初めてだったみたいです。ツナギにしたのは峰不二子に憧れて、やっぱりツナギがかっこいいなと。

──60万円のオリジナルウェアなんて持っているバイク乗りはなかなかいませんよ。

安藤 そうなんですかね。でも、これだけですから。毎回これです。

──とってもお似合いですけど、真夏のこの時期は暑いでしょうね。

安藤 熱中症になっちゃうんです、何回なったかな。夏は毎年熱中症になるから乗らんとこうって思っているのに、それを忘れて乗って、実家とかに帰っちゃうんですよ。途中、渋滞なんかしてたらなんかもう意識が朦朧としちゃったりして……。

──危険ですよそれは!

安藤 バイクの上で目玉焼きが焼けるくらいの暑さですからね。ラジオ(ニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』水曜日)にはハーレーで行くんですけど、その帰りの西日が一番痛いです。あんな刺すような痛みは他にないですね、ほんと無理です。

──ヘルメットにはハーレーのロゴが入っていますね。

安藤 これは、納車の時にハーレーダビッドソンの方からいただきました。大事に使ってます。あとグローブはネゴシックスさんにいただきました。すっごい柔らかいんですよ。

──あとで走行シーンの撮影をしようと思ってますけど……大丈夫ですかね。

安藤 マジで死ぬかもしれません……。

ツーリングでは遠くに行きたくない。なぜかというと…?

──このハーレーでツーリングにもよく行かれるんですか?

安藤 多分私は人と行くツーリングに向いていないんですよ。「前についていかなきゃ」「見失ったらいけない」っていう気持ちで走るから余裕がないんです。「あ、間に車が入っちゃった」とか。だったら自分が行きたいところに一人で行ったほうが気楽かなと。だから、夜中に高速道路に乗って実家に帰ってみたりとか、そんな感じです。

──バイクで走るお気に入りのシチュエーションやお気に入りの道などはありますか?

安藤 ラジオに行く途中に三宅坂を通るんですけど、あのあたりは好きです。最近だと、梅雨が明けたか明けてないかというころに、ふとセミの鳴き声が聞こえて「あ、梅雨が明ける」と感じたんです。そういう時はうれしいです。秋口になれば鈴虫の鳴き声が聞こえたり。そういう季節がダイレクトにわかるところがいいですね。

──季節の移ろいを五感で感じられるのはバイクのいいところです。遠方にツーリングには行きますか?

安藤 あまり遠くには行かないです。事故を起こしたくないんですよね。さっきドラッグスターの事故の話をしましたけど、もし今のハーレーで事故ったら、その時はもうバイク乗るのを終わろうかなと思います。車重もドラッグスターよりもっと重いし、同じような事故なら受けるダメージも計り知れないじゃないですか。そこが悩ましいところなんです。だからスピードも出さないし、すり抜けもしない。そこはちゃんとしたいんです。

──なるほど、事故のリスクを考えてというわけですね。

安藤 あと、ハーレーにはスマホホルダーをつけていないのでスマホが立てられないんです。地図を頭に入れなきゃいけないんですけど、首都高とかすごく嫌いなんです。短時間で行き先表示を読み取らなきゃいけないのとか無理っすね。だから上(高速)はあんまり好きじゃないというか、一本道ならいいです。中央高速道路とかは好きですよ。

──芸能界でバイク乗りはたくさんいますけど、安藤さんのバイク仲間というと?

安藤 レイザーラモンRGさんのツーリングクラブがあるんですけど、仲間の納車式にたまに参加していたくらいですね。RGさんのツーリングクラブには、チュートリアルの福田(充徳)さんとか、バッファロー吾郎の竹若(元博)さんとか芸人の方もいるし、一般の方もいますね。あとは、番組に呼んでもらったおぎやはぎの矢作 兼さん、カンニング竹山さんとか。竹山さんは確かインディアンを買ったと言ってましたけど、全然乗ってないみたいです。私は自分の気ままに好きな時に走る感じです。

バイクは1台を愛したい。今のハーレーを乗りつぶしたい

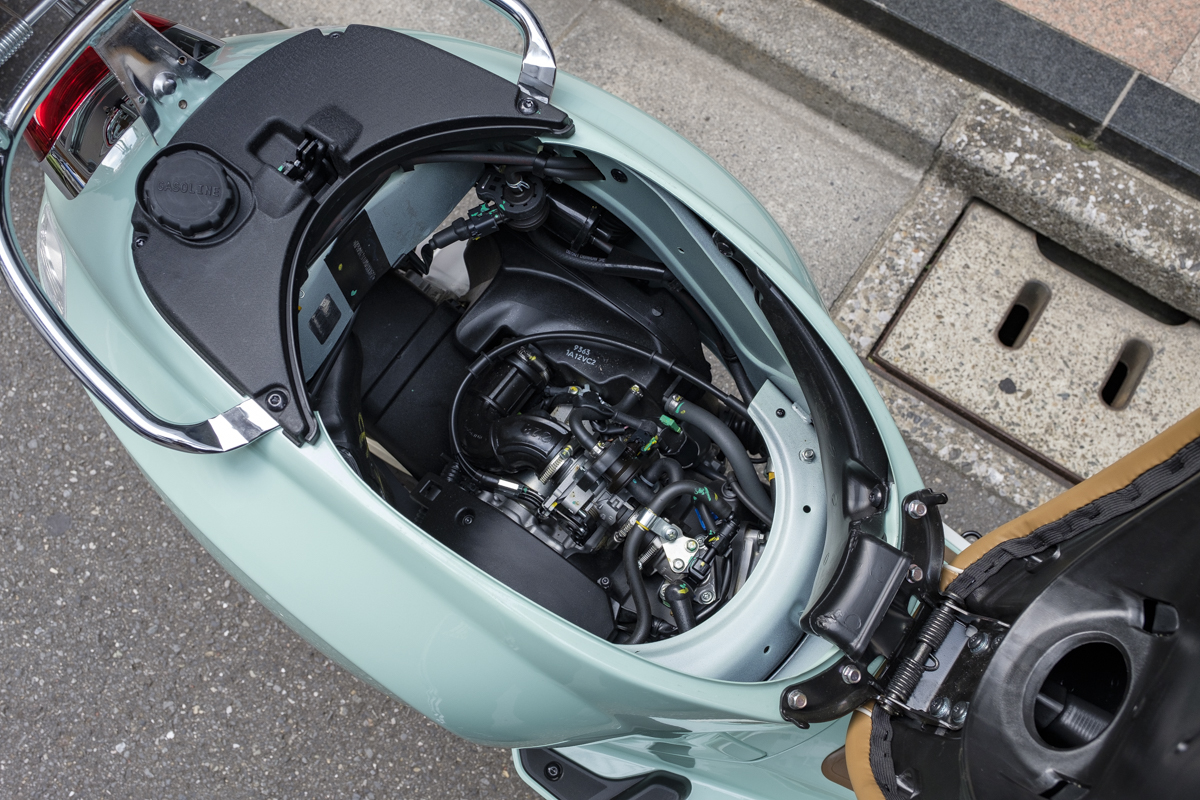

──芸人さんは移動でビッグスクーターに乗ってる方が多いですけど、安藤さんはそっちには行かないんですか?

安藤 マニュアル車が好きなんです。車もマニュアル免許ですよ。実家の車が日産パルサーだったんですけど、それがマニュアル車だったから、マニュアル免許を取っておかないと家の車に乗れなかったんです。ビッグスクーターに乗ろうと思ったことはなかったですね。便利だと思いますけど。ギアチェンジがないと、なんか暇だなって思っちゃいますね。自分は信号待ちの時に、ニュートラルにしてクラッチを切って休憩しながら待つじゃないですか。それで青信号になったらクラッチを引いてギアを1速に入れる、その1速に入れた時の「コン」って音がすごい好きなんです。それはビッグスクーターにはないですから。「うん、ギア入ったな」っていうのが、今でも毎回いいなって思ってます。

──その感じ、わかります。セカンドバイク的なものを持とうというのもご予定はないですか? 125とかでもギア付きはあるし。

安藤 セカンドバイクはないですね。近所なら原付きで行く、といった使い分けですよね。そういうのはなかったなあ。むしろ「近所ならハーレーで良くない?」っていう感じです。2台持っていても、両方をバランスよく乗れなさそうだし、だったら1台を愛したほうがいいって思います。どっちかを乗らなくなる状態は嫌なんですよね。使い分けを器用にできませんから。1台を乗りつぶしたいです。

──じゃあ、小さいバイクじゃなくても、もう1台はスポーツ系のバイクを持ってみようなんていうのも……。

安藤 思わないですね、今のところは。今のハーレーがなくなった時に考えることかなと。バイクロケの時に250のスポーツタイプに初めて乗ったんですけど、チャリンコみたいで曲がりやすくて、「そりゃあんなにバンクできるわ」と感動しましたけど、欲しいとは思わなかったです。たまに乗ってみたいなとは思いましたけど。

安藤なつにとって、バイクとは「あったほうがうれしいもの」

──今日のインタビューで、安藤さんがとことんバイクに乗るのが好きで、今のファットボーイが好きなんだということがわかりました。

安藤 バイクは風を感じるのがいいってよく言うじゃないですか。私はまさしくそれです。 家にいる時も全部窓を開けてるんすよ。こもってるのが嫌いで、風が流れてる時が一番気持ちいいと思ってます。バイクに乗るのが好きなのは、なんかそんな理由もあるのかもしれません。

──16歳で原付きに乗り、願掛けでバイク断ちしていた時以外はずっと乗ってるわけですからバイク歴は20年以上になりますね。完全にベテランの域に達してます。

安藤 バイクは身近にずっとあったので、あれば乗るし、乗りたいしみたいな存在。バイク断ちしてる時はどうだったかな。いつバイク乗れるか様子は窺ってたかもしれないです。「そろそろかな」とか「大型免許取りに行くのはいつにしよう」とか。

──今はバイクに関係するお仕事も増えていると思います。いかがですか?

安藤 うれしいですけど、詳しくないので……イジる人って、すごく細かくここが好きでこうイジってみましたとか、この部品が好きでって言えますけど、そのあたりのプレゼンが私にはなかなか……。

──カスタムだけがバイクの魅力ではないですし、安藤さんは何よりバイクに乗ること自体を楽しんでいらっしゃるのが最高です。では最後に、安藤さんにとってバイクとは何でしょうか?

安藤 えー、なんだろう。「あったほうがいいもの」ですね。「あったほうがうれしいもの」。バイクってすごく便利なわけじゃないじゃないですか。ファットボーイなんてでかいですし、本当に便利だけを求めればビッグスクーターとか、なんだったら車のほうが良いと思います。暑いなとか寒いな、クラッチ重いなとか思うんですけど、それが嫌になるわけじゃないんですよね。なんか、全部便利じゃなくて、手間がかかるほうが愛着が湧くと思うんです。

──じゃあもしですよ、バイクに乗れない生活になったとしたら、どう思いますか?

安藤 えーっ、バイクのない生活はめっちゃ寂しいと思います。バイクはずっと乗っていたいです。乗るたびに「次に事故ったらやめよう」って覚悟で乗ってますし、ずっと乗っていたいから事故りたくないと思っています。

──ずっと乗り続けられるように、安全に乗る。素晴らしい教訓だと思います。これからも気を付けてバイクライフを楽しんでください!

安藤 ありがとうございます!

【安藤なつさんの愛車・ハーレーダビッドソンのファットボーイ114 アニバーサリーX】

撮影・構成/丸山剛史 執筆/背戸馬