開発途上国にはビジネスチャンスがたくさんある…とは言え、途上国について知られていないことはたくさんあります。そんな途上国にまつわる疑問に、海外事業開発コンサルティングを行っている、アイ・シー・ネット株式会社所属のプロたちが答える「IC Net Report」。今回ご登場いただくのは、バングラデシュや南アフリカなどで現地人材の育成事業に携わっている池田悦子さんです。

慢性的な労働力不足に悩む日本。世界的にもその傾向は顕著で、現在、いかに途上国の優秀な人材を確保するかに注目が集まっています。日本でもJICA主導で、産業人材育成やTVET(Technical and Vocational Education and Training)支援のプロジェクトを複数の途上国で実施するといった取り組みを行っていますが、企業レベルでは、トヨタ自動車など一部のグローバル企業を除けば、他の先進国に後れを取っているのが現状です。今後、さらに激化するであろう、途上国の人材確保競争に日本(企業)が勝ち残るためには!? 南アフリカやバングラデシュはじめ、アジア・アフリカ各地のポリテクや技術教育短大、職業訓練センターなどで人材育成事業に携わっている池田さんに、グローバルにおける人材育成の最新状況を伺いました。

●池田悦子/九州大学卒業。英国のイーストアングリア大学にて開発学修士を修める。タイのNGO勤務を経て、2000年より開発コンサルタントとして、主にJICAの様々な技術協力プロジェクトの運営に関わり、2018年にアイ・シー・ネットに入社。TVET分野では、パキスタン、バングラデシュ、スーダン、南アフリカ、ナイジェリア、フィリピン、キルギスタン、ウズベキスタン、ブータン他にて現地業務に。

日本が取り組む人材育成で優秀な人材が続々輩出

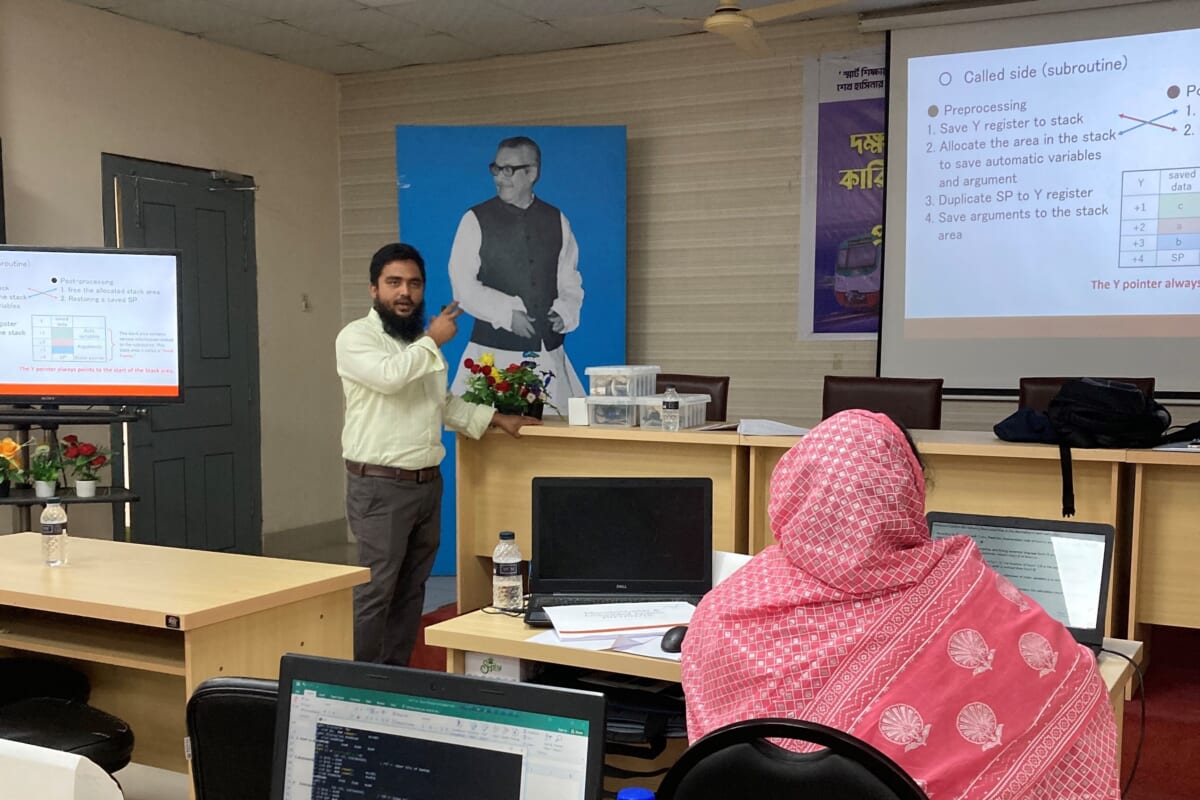

現在、バングラデシュをはじめとするアジアやアフリカ諸国では、日本の高専(エンジニアを養成する高等専門学校)や短大に相当する学校で、日本ならではの人材育成モデルを取り入れた支援が行われています。こうして育った多くの優秀な人材の中には、日本で活躍している人も。

「バングラデシュを例に挙げると、クルナ工学技術大学・機械工学科を卒業後に佐賀大学大学院へ留学、工学博士を修得した、現大阪産業大学工学部教授のアシュラフル・アラム氏がいます。彼は大学院を卒業後、松江高専でも教鞭を執っていました」(池田さん)

卒業後、そのまま日本で就職した後、企業を立ち上げ、順調に事業を拡大している人材もいるそうです。

「日本の明石高専の情報工学学科を卒業し、電気通信大学で学んだあと、NTTドコモ社に就職しムハマド・ハディ氏は、その後、自国に戻ってメガ・コーポレーションなど2つの会社を設立。ダッカと横浜を拠点に、ITコンサルティング事業、日本語通訳・翻訳などを行っています」

「アフリカの若者のための人材イニシアティブ、通称ABEイニシアティブで来日したケニアのエリウッド・キップロップ氏は、足利工業大学(現・足利大学)で自然エネルギーについて学んだあと、筑波大学で博士号を取得。日本に留まり大学の講師を務めながら、日本とアフリカを結ぶビジネスコンサルタントとして活躍しています」

他にも、日本の大手企業に就職したり、日本で会社を立ち上げたりと、さまざまな人材が育っているそうです。しかし、日本ではまだ外国人材が普及したとは言いづらい状況。その背景にはどういった課題があるのでしょうか? グローバルの最新トピックと合わせて解説します。

[TOPIC.1]人材受け入れ環境が整っていない日本の現状

ただ一方で、優秀な人材は現地や他国の企業に就職するケースが多く、来日したり、日本の企業に就職したりする人は全国的に見るとほんの一握り。それには、現地と日本、それぞれの事情があると池田さん。

「日本企業に就職したい、日本文化を学びたい、日本へ行きたい、など若者たちの“日本への憧れ”はまだまだ健在だと感じます。ただし、地域によって差はあるのですが、まず政府が人材の送り出しに熱心でないケースが見られます」

また、受け入れる日本側にも環境が整っていないなどの課題が。

「高度人材が日本で就職する場合、日本語の習得が不可欠なのもネックとなります。現地の優秀な若者は英語が話せるので、英語で仕事ができる他国へ行くケースが多いのです。また、日本企業は採用にあたって、『日本人のような外国人』(ホーレンソー、和、しつけなど)を求める傾向にあり、ハードルが大変高いのですが、彼らの持っている人脈や言語能力、国際感覚、おおらかさを日本の会社が受け入れ活用し、多様性を学ぶことも大切ではないでしょうか」(池田さん)

日本人の英語習熟度が低いゆえ、現地での日本語教育の普及が必要となる点や、現地政府の理解をいかに得るかなど、解決すべき課題が山積していると言います。また、受け入れる日本企業側としてもインターンシップの拡充や意識の変革などの対応が急がれます。

[TOPIC.2]官民学一体となった人材育成事業が誕生

このような状況下で、池田さんが注目しているのが、「宮崎-バングラデシュ・モデル」(宮崎における産学官連携高度ICT人材地域導入事業)です。これは、自治体、企業、大学、およびバングラデシュなどのステークホルダー間で互いの課題解決に向けて協力した「高度外国人 ICT 人材育成導入事業」。

「まず現地で日本への就職を希望する優秀なICT技術者に、日本語、 ICT スキル、ビジネスマナーなどを学んでいただき、その後、宮崎へ留学生として派遣。宮崎では、宮崎大学が日本語学習と生活支援、ICT企業がインターンや就職相談などを行い、宮崎市がその研修費用を助成するという仕組みです」(池田さん)

この事業により、多くのICT技術者が日本で就職できたと言います。官民学の連携によるこうした事業が、優秀な途上国人材を獲得する近道なのかもしれません。

「同じく国立大学では、群馬大学が外国人留学生の群馬の企業での就職を見据えた教育と訓練を行っています。地元の製造業やサービス業とも連携した取り組みが進んでいるようです」(池田さん)

[TOPIC.3]大手グローバル企業の人材育成戦略

一部の大手日本企業は、現地人材雇用のため、個別に職業訓練センターなどを立ち上げているケースはあるとしつつも、戦略面で他国の企業に大きく水を開けられていると指摘します。

「グローバルでは、大手ICT企業が現地人材を育成する段階から、自社のソリューションや機器を提供し、人材を自社へと囲い込む施策を行っています。例えばサムスンの場合、バングラデシュ、パキスタン、中央アジアなどにある多くのTVET校に『サムスンラボ』を設置し、機材の供与やその機材に特化した短期訓練が行われています。自社に必要な即戦力となる人材が、いわば自動的に雇用できる仕組み。ヒュンダイもスーダンで似たような取り組みを実施しています。こうした具体的な就職に結びついた職業訓練は、学生に希望を与え、結果的に企業イメージアップに繋がります」

さらに、HPやAcerは世界銀行などの国際機関を通して、全世界の学校にPCを無償供与。こうした取り組みもその企業のファンをつくるためには効果的ですが、日本のメーカーでは、まだほとんど見られないと池田さん。

日本企業に就職したい人材を増やすためのイメージ戦略と、そうした人材をいかに日本に来てもらうか、官民学が一体となってサポートする出口戦略。優秀な途上国の人材を安定して獲得するには、これらの戦略を改めて見直す必要がありそうです。

メールマガジン会員募集!

『NEXT BUSINESS INSIGHTS』では、隔週でおすすめ記事をメールマガジンで配信しています 。開発途上国や新興国に関する最新ニュースや、現地スタッフによる生の声など、国際事業を検討されている皆様に役立つ内容をお届けします。登録は無料です。ご登録は下記からお願いします。

なお、当メディアへのご意見・ご感想は、NEXT BUSINESS INSIGHTS編集部の問い合わせアドレス(nbi_info@icnet.co.jp)や公式ソーシャルメディア(Twitter・Instagram・Facebook)にて受け付けています。『NEXT BUSINESS INSIGHTS』の記事を読んで海外事情に興味を持った方は、是非ご連絡ください。