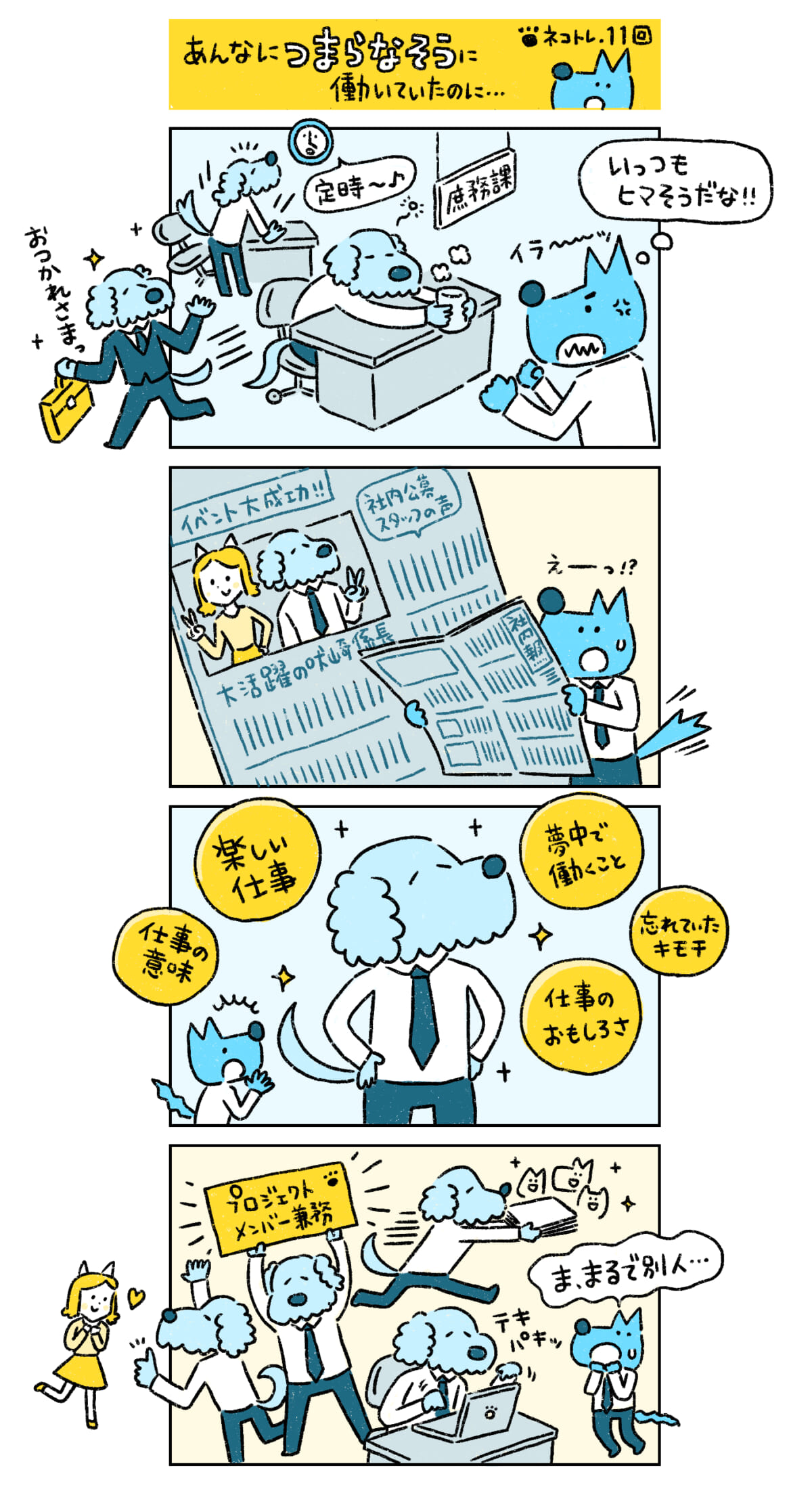

「組織のイヌ」であることに疲れた人、違和感がある人へ。「組織のネコ」という存在を知っていますか? これは令和時代のサラリーマンに贈る、もっと自分に忠実に、ゴキゲンに働くためのヒント集。楽天創業期からのメンバーにして、同社唯一の兼業自由・勤怠自由な正社員となった仲山進也氏に学ぶ「組織のネコ」トレーニング、略して「ネコトレ」!

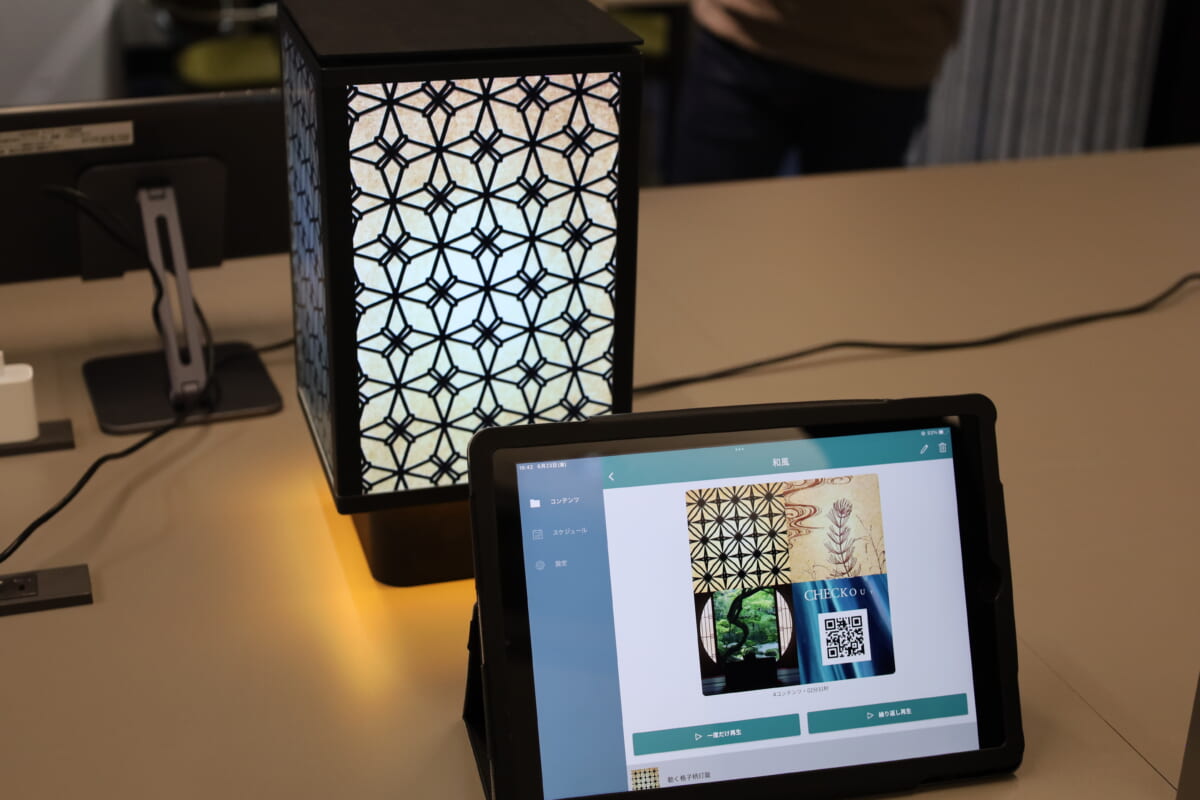

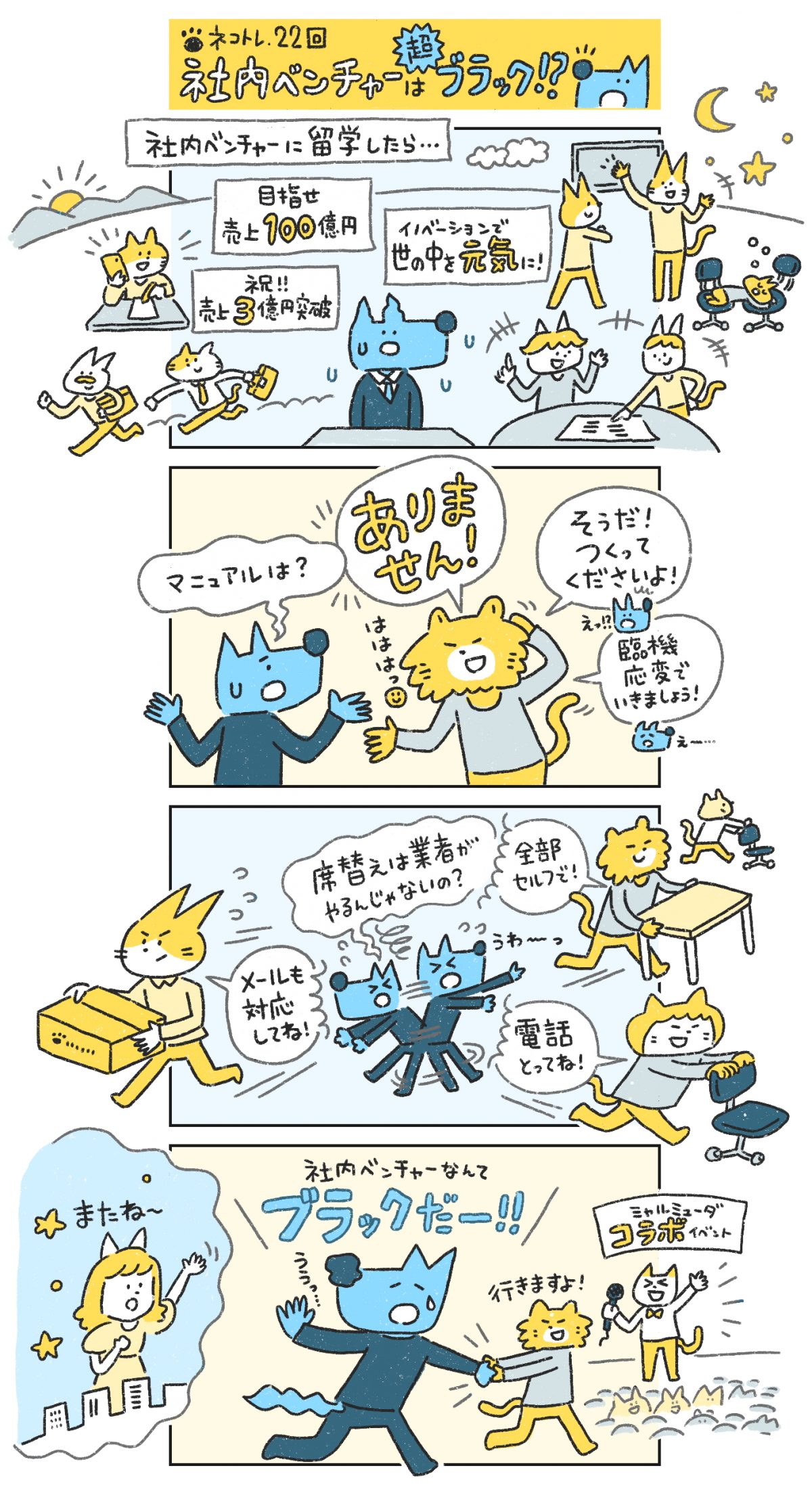

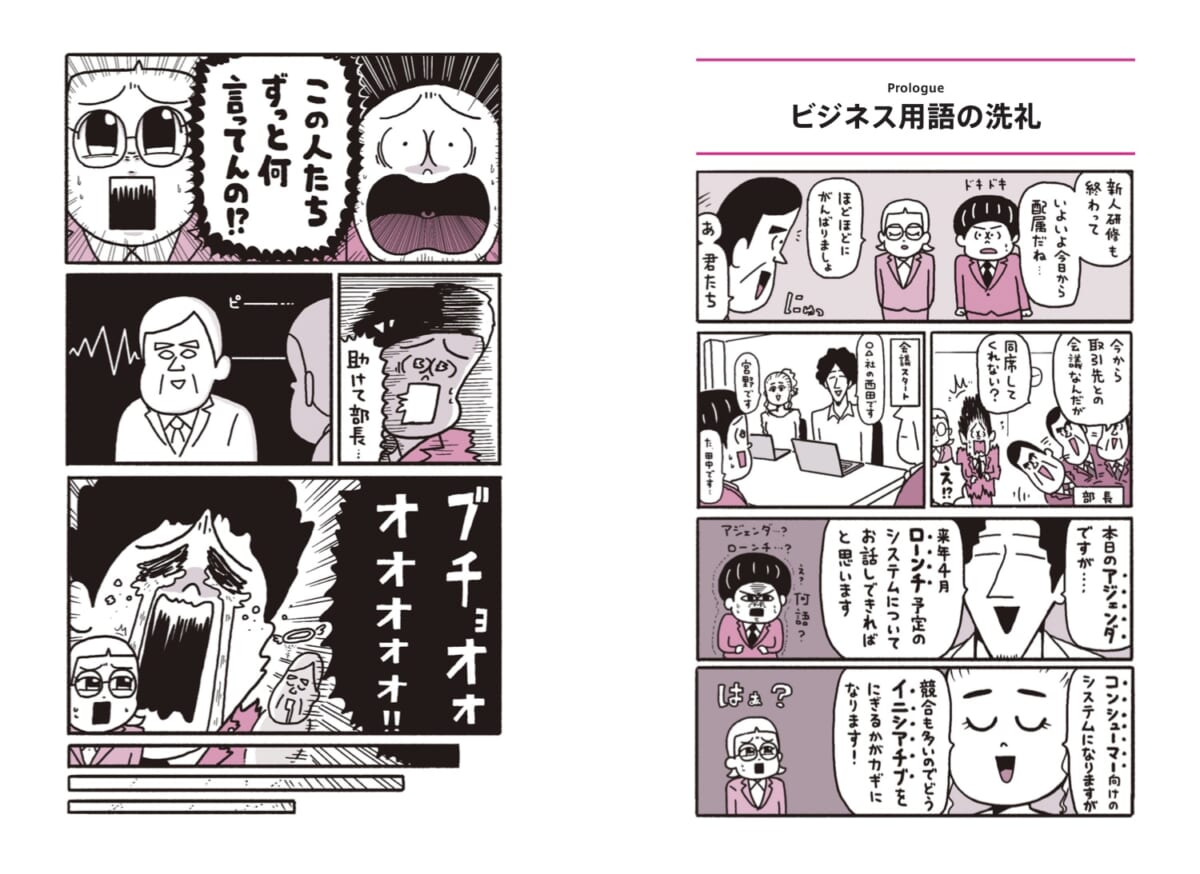

ネコトレVol.22「ネコとイノベーション」

社内ベンチャーに留学?

吾輩はイヌである。

名はポチ川アキ男、31歳。趣味は推し活。犬山電機11年目の中堅にして、未だ営業チームの副主任どまり。会社の指示には忠実に従っているので、もっと正当に評価されたいと思ってはいるものの、出世のレールは先輩社員の行列で大渋滞中……。

「全員副業」や「社外への越境(交換レンタル移籍)」など、新たな取り組みが続いている犬山電機。ただ、多くの社員は副業で疲弊したり、越境に腰が引けていたりと混乱している。そんな中、営業部としてまた新たな取り組みが始まった。「社内留学」である。

「同じ会社とは思えない……」

ポチ川は額の汗を拭った。まさか自分が、社内留学させられることになるなんて……。ハチ村課長から呼び出され、「君は来週から社内ベンチャーに留学ね。3か月間、がんばってきてくれよ。(営業部の)トラバヤシ部長も期待してるって言ってくれてたぞ!」と言い渡されたのだった。

そして社内ベンチャーに来て、3日目。20名ほどの所帯は活気に満ちあふれていて、なんだか高校の文化祭の直前のよう。リーダーは同期のタマ田だが、共創パートナーのミャルミューダ社にいることが多く、不在がちだ。

ホワイトボードには「イノベーションを通じて、世の中を元気に!」というフレーズと「目指せ、売り上げ100億円!」という目標が書かれている。いやいやいや、そんなの無理に決まっているでしょう。今の売り上げの30倍以上あるんですけど? いつも営業部では「年に2%成長」でヒーヒー言ってるのに「30倍以上」って。しかも、いつまでにとか書いてないし。計画性がなさすぎるでしょ。

さらに、ちゃんとした研修は一切なく、朝礼のあとに「電話取るのとメール対応、やってくださいね」と言われただけ。そして鬼のように電話とメールの問い合わせがくる。もちろん何一つ答えられないので、近くにいる人に「マニュアルはどこにありますか?」と聞いたら、「マニュアル? ないです。そうだ、ポチ川さんがつくってくださいよ! ボクらそういうのニガテなんで」と言われた。ハァ?!

みんな「臨機応変でいきましょう」ばかりで計画性がまったくないし、お昼休憩のタイミングもバラバラでヘタするとランチ食べ損ねるし、ちゃんと指示をしてくれる人がいないから何をすればいいかわからないし……。

昨日なんて、「組織変更があるから席替えやるよ。ポチ川さんはあそこの席だから、早く移って」と言われて「え、席替えって業者じゃなくて自分たちでやるんですか?!」と聞いたら「そりゃそうでしょ」と不思議な顔をされる始末。「席替えなんて年に1回、業者がやるものでは?」と言ったら、「え、うちは月に2回は人事発令があって、席替えもあるので全部セルフですよ」と笑われた。

それ以上に最悪だったのが、初日だ。「今晩、ミャルミューダとのコラボイベントだから出る準備しておいてください」と参加を促された。就業時間外だが、新入りなので断り切れず、渋々参加したものの……。その夜は、推しの生放送オンラインライブにリアルタイムで参加するはずだったのに!

「もうイヤだ! なんで僕がこんなブラックな社内ベンチャーに留学させられなきゃいけないんだ! 早く営業部に戻りたい!」

営業部とは何もかも違う環境への戸惑いと、推し活を犠牲にさせられた憤りを抱え、ポチ川はニャンザップへ向かっていた。

社内ベンチャーはブラック部署だ!

ポチ川「こんばんは! もうやってられませんよ、ニャカ山さん!」

ニャカ山トレーナー(以下、ニャカ山T)「おや、ポチ川さん。今夜はまたずいぶんとご立腹ですね」

ポチ川「聞いてくださいよ! 僕、社内ベンチャーに留学になったんですけど、もう最悪なんですよ!」

ポチ川は、社内ベンチャーの環境がいかに自分がこれまで働いてきた営業部と異なるか、そしていかに「ブラック」だと感じているか、怒りのテンション高く訴えた。現実的でない高すぎる目標、無計画に見える仕事の進め方、マニュアルの不在、自由すぎるメンバーたち、そして挙げ句の果てにはプライベートの時間を犠牲にするような夜イベントへの参加……。

ニャカ山T「なるほど。先ほどマニュアルをつくってほしいと言われたとのことですが、ポチ川さんがやったらいいのではないですか?」

ポチ川「何を言ってるんですか! あんなの、まともな仕事の頼み方じゃないですよ! 上司でもない同僚からの指示だかなんだかわからない依頼で勝手に動いて、あとで怒られたら困るじゃないですか! しかも理由が『ボクらそういうのニガテなんで』って! ハァ、って感じですよ」

ニャカ山T「ポチ川さんはマニュアルをつくるのはニガテですか?」

ポチ川「いや、マニュアルくらい、ふつうにつくれますけど。それよりイノベーションだか100億だか知りませんが、あれは絶対ブラックです!」

ニャカ山T「ふむ、かなり凝っていますね。では今回のネコトレのテーマは 『イノベーション』にしてみましょうか」

イノベーションが起こりやすい目標

ニャカ山T「ポチ川さん、イノベーションが起こりやすい目標って何だと思いますか?」

ポチ川「むずかしいですねぇ……。そもそもイノベーションが何なのかよくわかってないもんで。えへへ」

ニャカ山T「イノベーションは、新たな価値を生み出して、大きな変化を起こすことです。で、イノベーションが起こりやすい目標とは何でしょう?」

ポチ川「んー。あ、わかった! 『発明王にオレはなる!』的な?!」

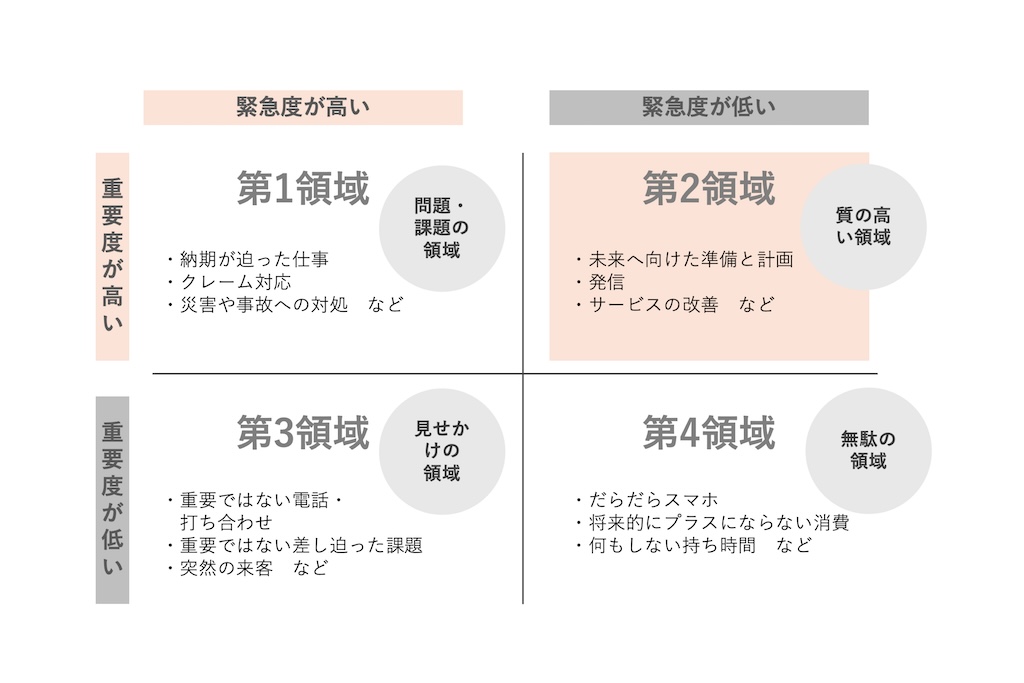

ニャカ山T「はい、違います。正解は『今のやり方のままでは絶対に達成できない目標』です。今のやり方の延長線上で達成できる目標であれば、イノベーションが起こる必要性がないですよね」

ポチ川「まぁ、たしかに。目標が前年対比2%増だったら、去年よりちょっとがんばれば何とかなるか、って思いますね。実際は、ちょっとがんばるくらいだと何ともならなくて疲弊するんですけど」

ニャカ山T「目標が微増だとイノベーションが起こらず、努力とか根性で何とかしようとしがちですよね。まぁ、そんなわけで、社内ベンチャーに『無理めな目標』が掲げられているのはおかしなことではありません」

ポチ川「うーん、なんとなくまだダマされてる感じが……。無理めな目標を掲げるだけでは、仕事なんてうまくいかないと思うんですけど」

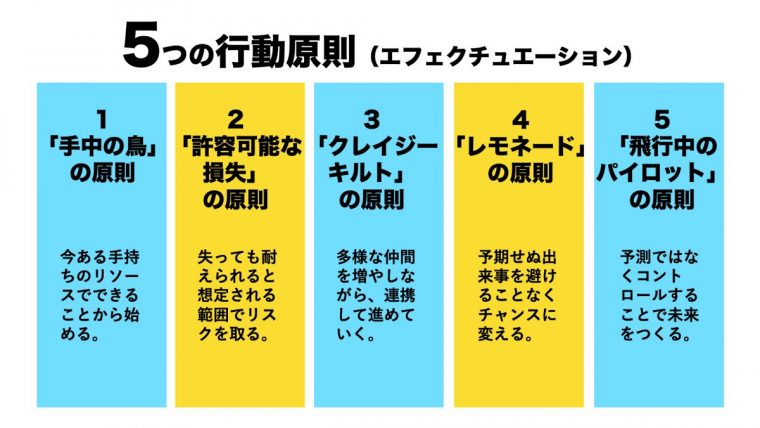

ニャカ山T 「では、今日のネコトレは 【手持ちのリソースでできることをやる】にしましょうか。ポチ川さん、『エフェクチュエーション』は聞いたことがありますか?」

「エフェクチュエーション」って何?

ポチ川「えふぇ、エフェクチュ何って言いました? 舌かみそう……」

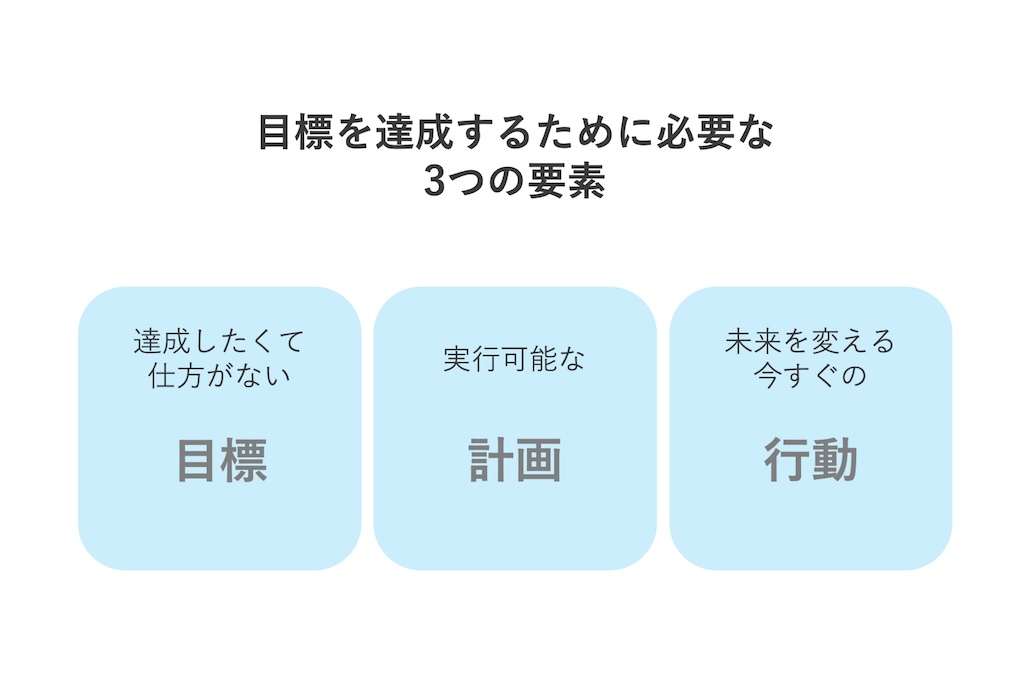

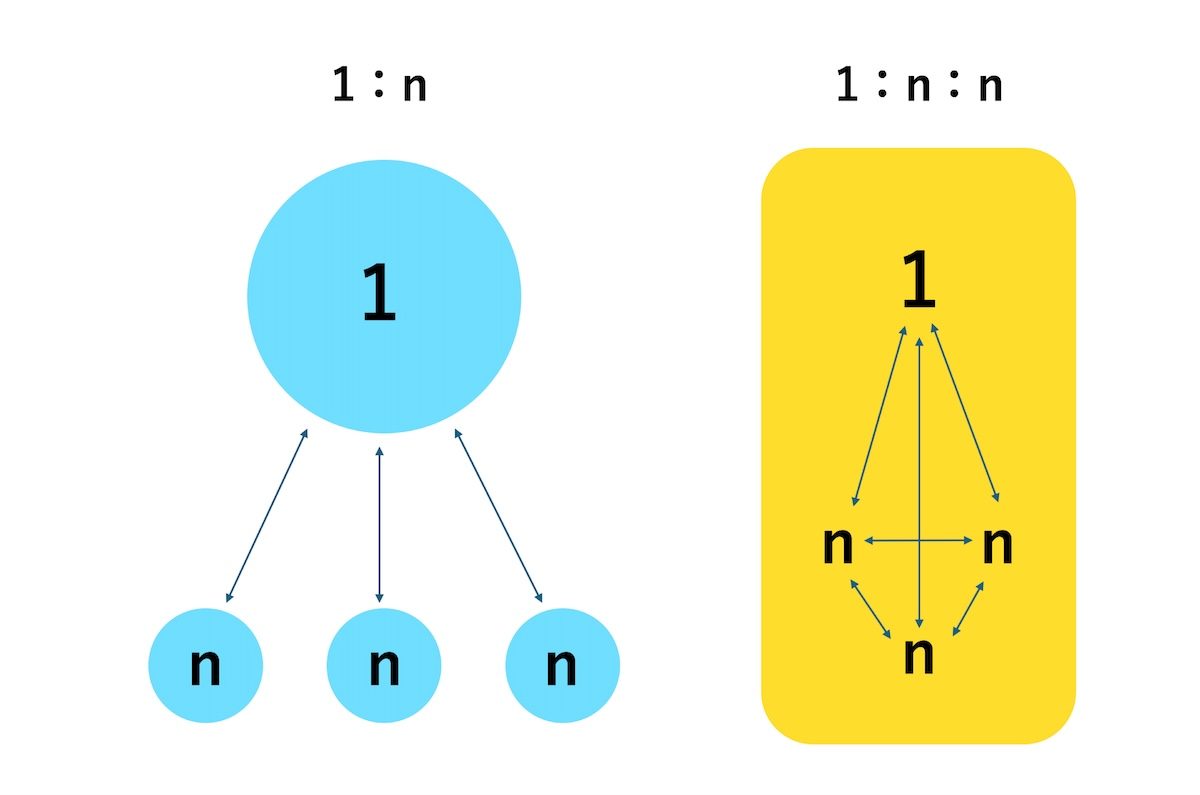

ニャカ山T「ポチ川さんがこれまでやってきたような、まず目標を決めて、そこから逆算して計画を立て、実行していく考え方を『コーゼーション』といいます」

ポチ川「はい、それが仕事の基本でしょう。現実的な目標と計画、ミスのない実行が大事ですから」

ニャカ山T 「それに対して、社内ベンチャーのような、先の見えない環境でゼロからイチを生み出す考え方を『エフェクチュエーション』 といいます」

ポチ川「エフェちゅく……じゃなくて、エフェクチュ何とか。やっぱり言えない」

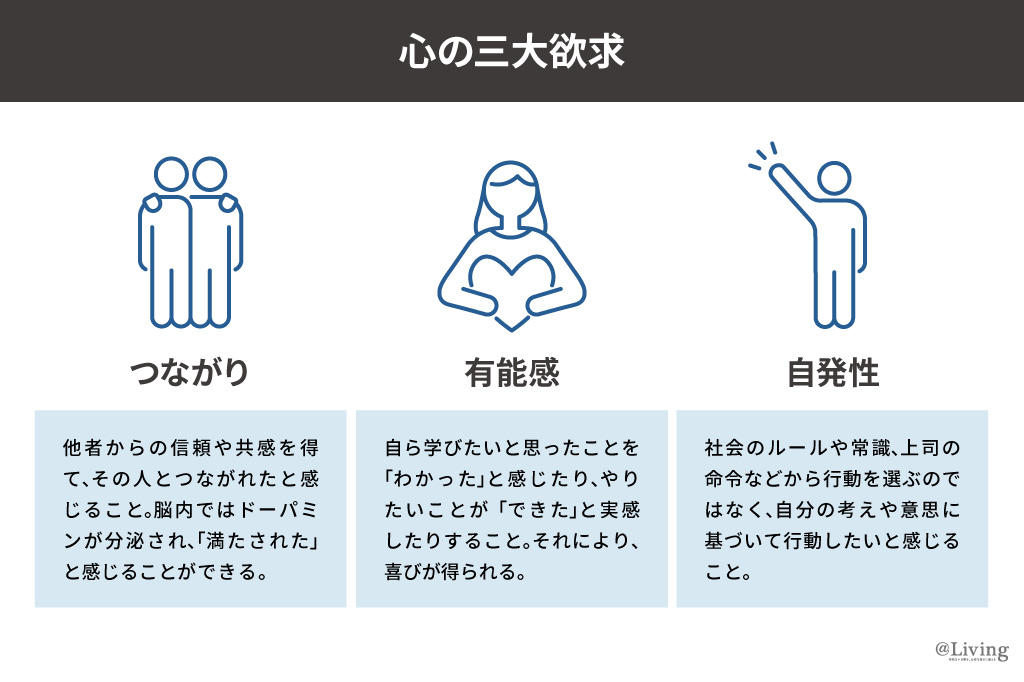

ニャカ山T「エフェクチュエーションは、成功した起業家・数十人にインタビューをした結果、共通している思考様式・行動様式が見つかったということで、学術的に5つの原則にまとめられたものです。その一つに 『手中の鳥(Bird-in-Hand)』の原則があります。まず“手持ちのリソース”でできることからやってみる、ということです」

ポチ川 「ちゃんと計画をつくらずにですか? それって結局、行き当たりばったりということなのでは?」

ニャカ山T「正解がなく、計画通りに進まないカオスな状況では、綿密な計画よりも、今あるもので何ができるかを考えて、小さく始めてみることが重要になります。試行錯誤するうちに、うまくいくやり方や道筋が見つかるからです。それをスケールしていく。つまり、小さく生んで、大きく育てるんですね」

ポチ川「でも、手持ちのリソースと言われても、僕は経費の決裁権とかないんですけど」

ニャカ山T「リソースはお金だけに限りません。自身のスキルや、知人なども含まれます。話を聞いてくれた知人が『おもしろそうだから手伝うよ』と仲間になってくれたら、手中の鳥が増えたことになります。ちなみに、そうやって仲間を増やしながら一緒に進んでいくことを『クレイジーキルト』の原則といいます。いろいろなサイズや色柄、形の布を組み合わせて作品としての事業をつくっていくわけです。社内ベンチャーのみなさんから見ると、ポチ川さんも新たに加わった布であり、手中の鳥ということになりますよね」

ポチ川「だから僕がマニュアルをつくれと? 上司からの指示でもないのに?」

ニャカ山T「たぶんこれまでのプロジェクトメンバーは、エフェクチュエーション的に動くのが得意で、その結果として事業が軌道に乗って、いよいよ業務フローやマニュアルなど社内の体制を整えていくステージになった。それで、ポチ川さんのようにコーゼーション的に仕事を進めるのが得意な仲間が必要になってきた、という流れなのではないでしょうか」

ポチ川「うーん、でもやっぱり仕事上、具体的な指示を考えるのは上司の仕事だと思うのですが。勝手にやるというのはちょっと……」

ニャカ山T「ポチ川さんが自主的にマニュアルをつくることで、許容できない損失が発生する可能性はありますか?」

ポチ川「勝手なことをするな、と怒られたらどうするんですか?!」

ニャカ山T「それは許容できない損失ですか?」

ポチ川「まぁ、営業部のときはいつもハチ村課長にネチネチ怒られてるので、慣れてるっちゃあ慣れてますけど」

ニャカ山T「では許容可能ですね。それならやってみる、というのが『許容可能な損失』の原則といいます」

ポチ川「なんかいろんな原則が『おまえ、つべこべ言わずにやれよ』と言ってくる感がありますね。でもなんかしっくりこないなぁ……」

ニャカ山T「そうですか。では、もし推しのアイドルの方が事業を立ち上げて、それが軌道に乗って、『誰かマニュアルをつくってほしい』と言っていたら、どうしますか?」

ポチ川「そんなの手伝うに決まっているじゃないですか! マニュアルづくりだけでなく、営業面でもできる限りのことはするでしょうね。僕には犬山電機やミャルミューダともつながりがあるわけですから、推しが思う事業への熱意を伝えれば仲間に引き入れることができるかもしれません。あ、ミケ野に顧客コミュニティのコミュニティマネージャーを頼んでみるのもよいかもしれませんね! そうそう、同担の吠崎係長にも声をかけてあげないと。総務まわりのことはやってくれるはずです。まちがいなく喜ぶでしょうね! あとは……そうだ。もちろんニャカ山Tも、わが推しのクレイジーキルトに入りますよね!?」

ニャカ山T「えーっと、スミマセン、次の用事があるのを思い出したので、今日はこれで失礼します。またいつでもお越しくださいね」

今日のネコトレ

Vol.22【手持ちのリソースでできることをやる】

・イノベーションは「現状の延長では達成できない目標」によって生まれる

・不確実な環境では、完璧な計画を実行するより手持ちのリソースで始め、小さく生んで大きく育てる

・「許容可能な損失」を見極め、失敗や批判を恐れずに行動を起こすVol.00から読む

Vol.21「ネコと転職」<< Vol.22 >> Vol.23「ネコとセカンドキャリア」

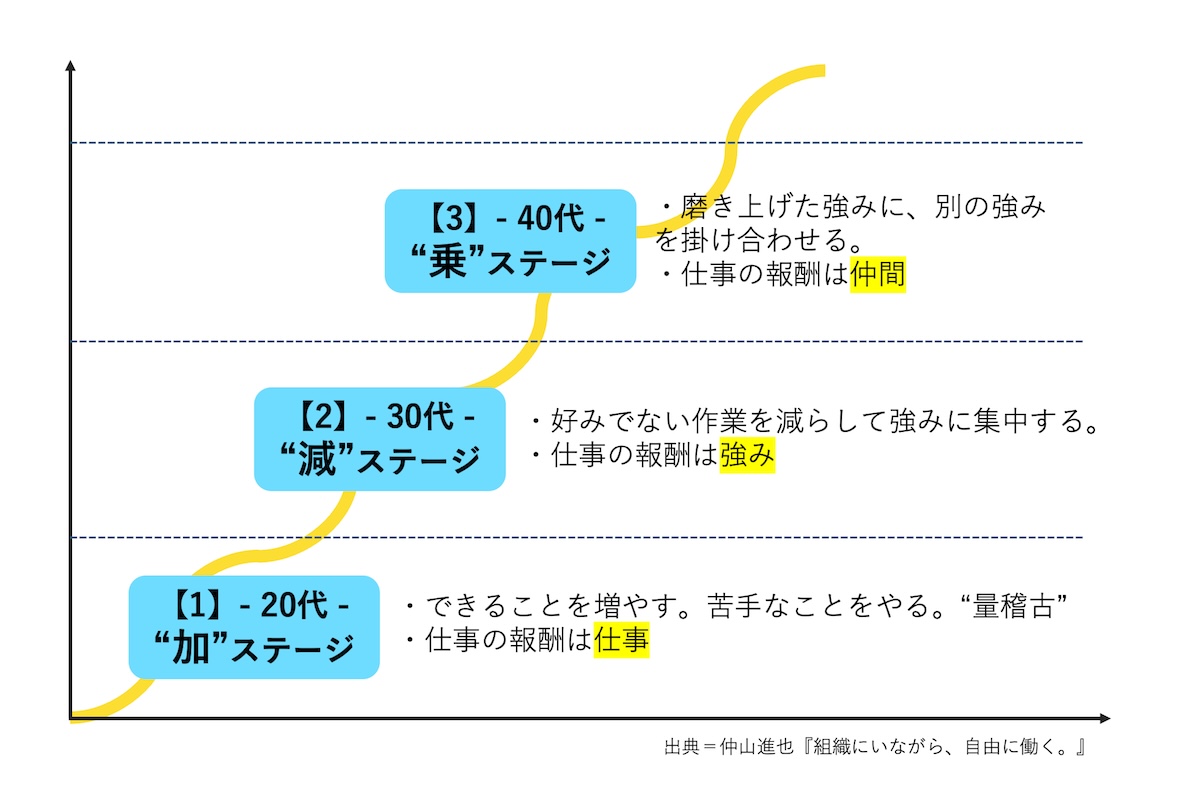

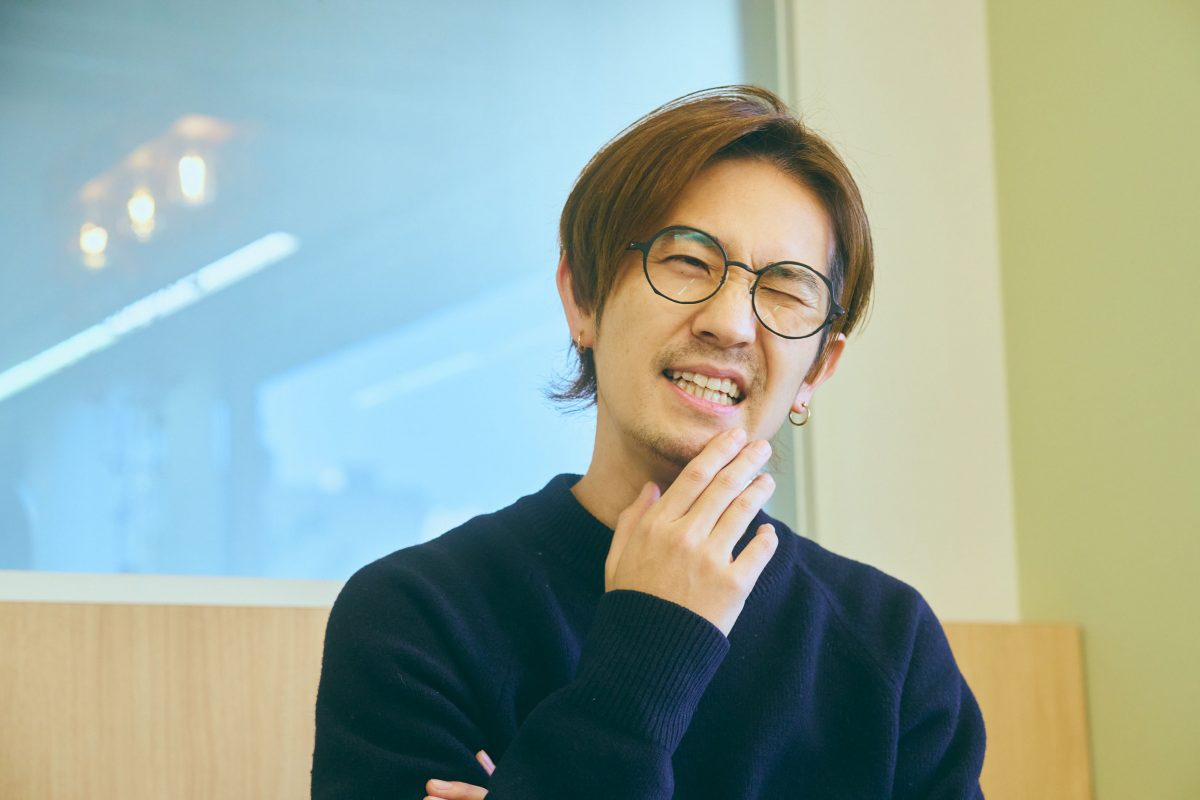

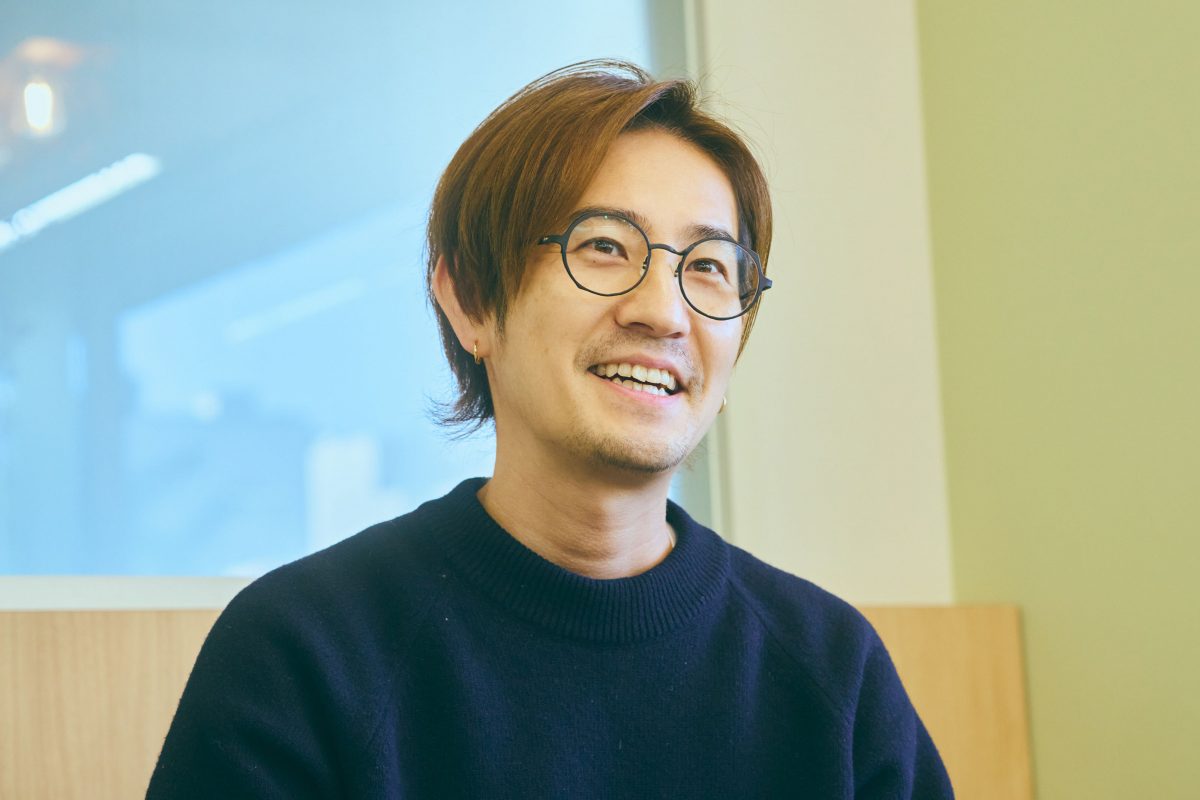

仲山進也

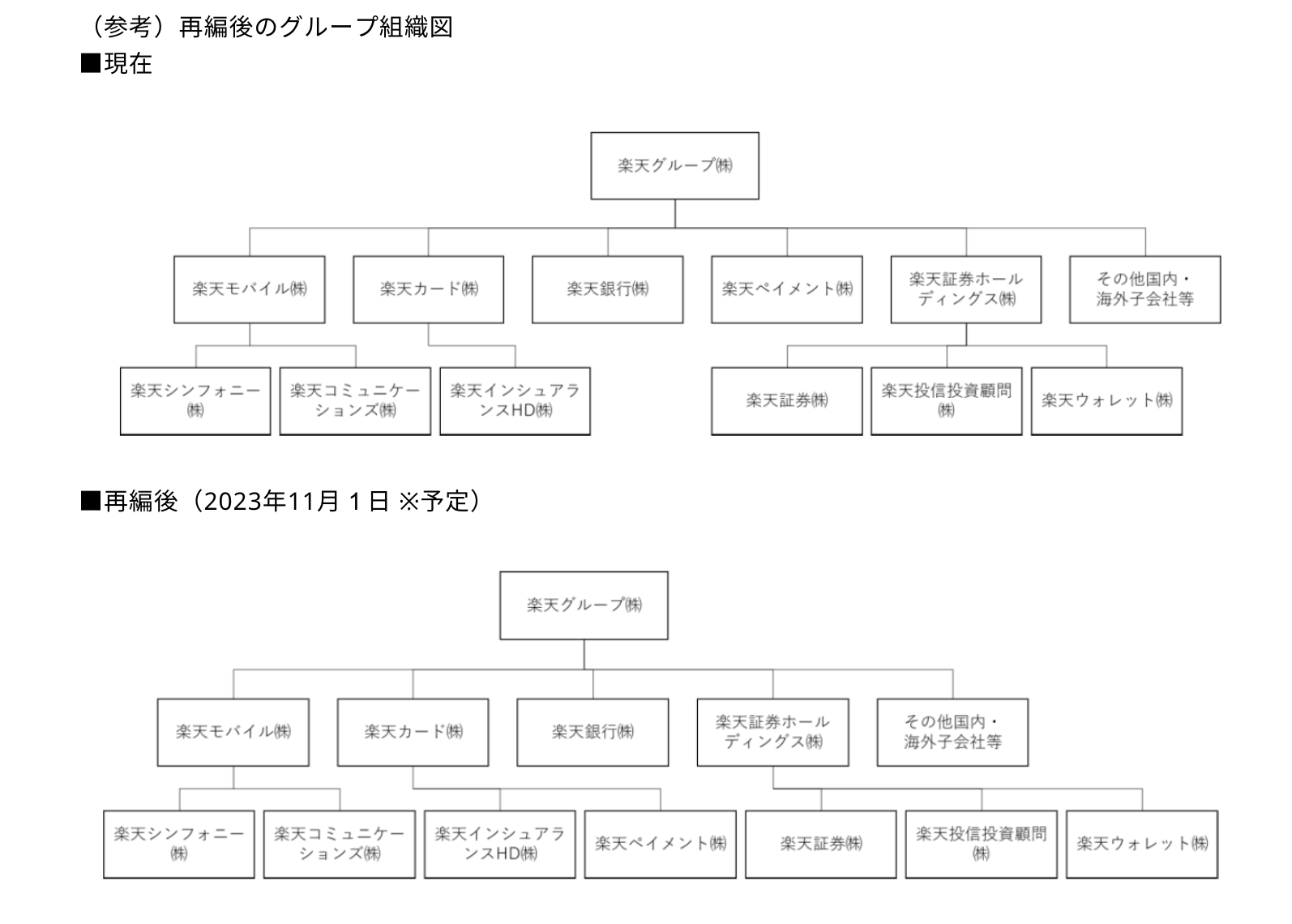

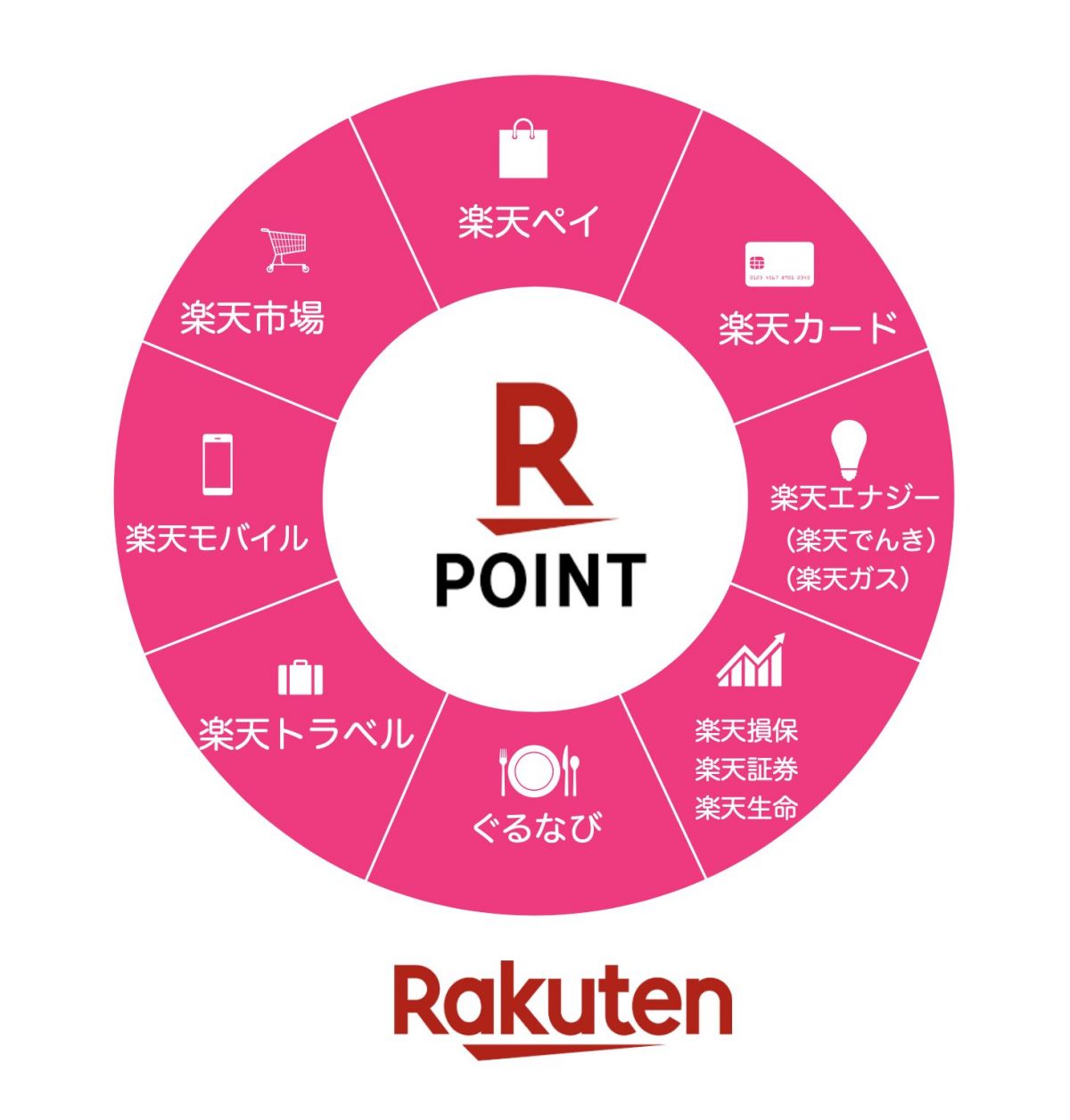

仲山考材株式会社 代表取締役、楽天グループ株式会社 楽天大学学長。

北海道生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒業。創業期の楽天に入社後、楽天市場出店者の学び合いの場「楽天大学」を設立。人にフォーカスした本質的・普遍的な商売のフレームワークを伝えつつ、出店者コミュニティの醸成を手がける。「仕事を遊ぼう」がモットー。

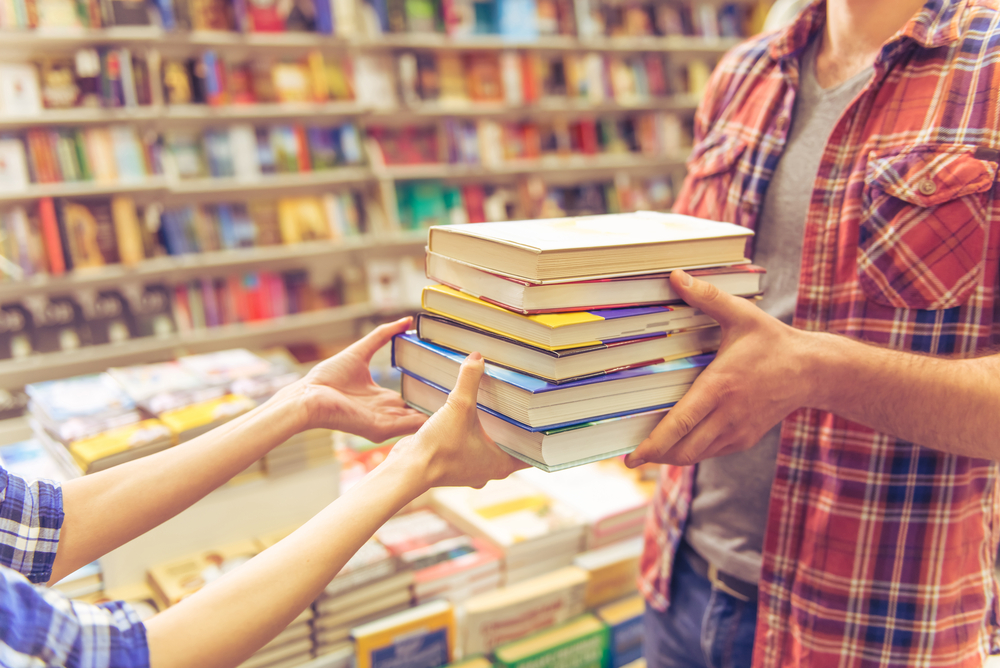

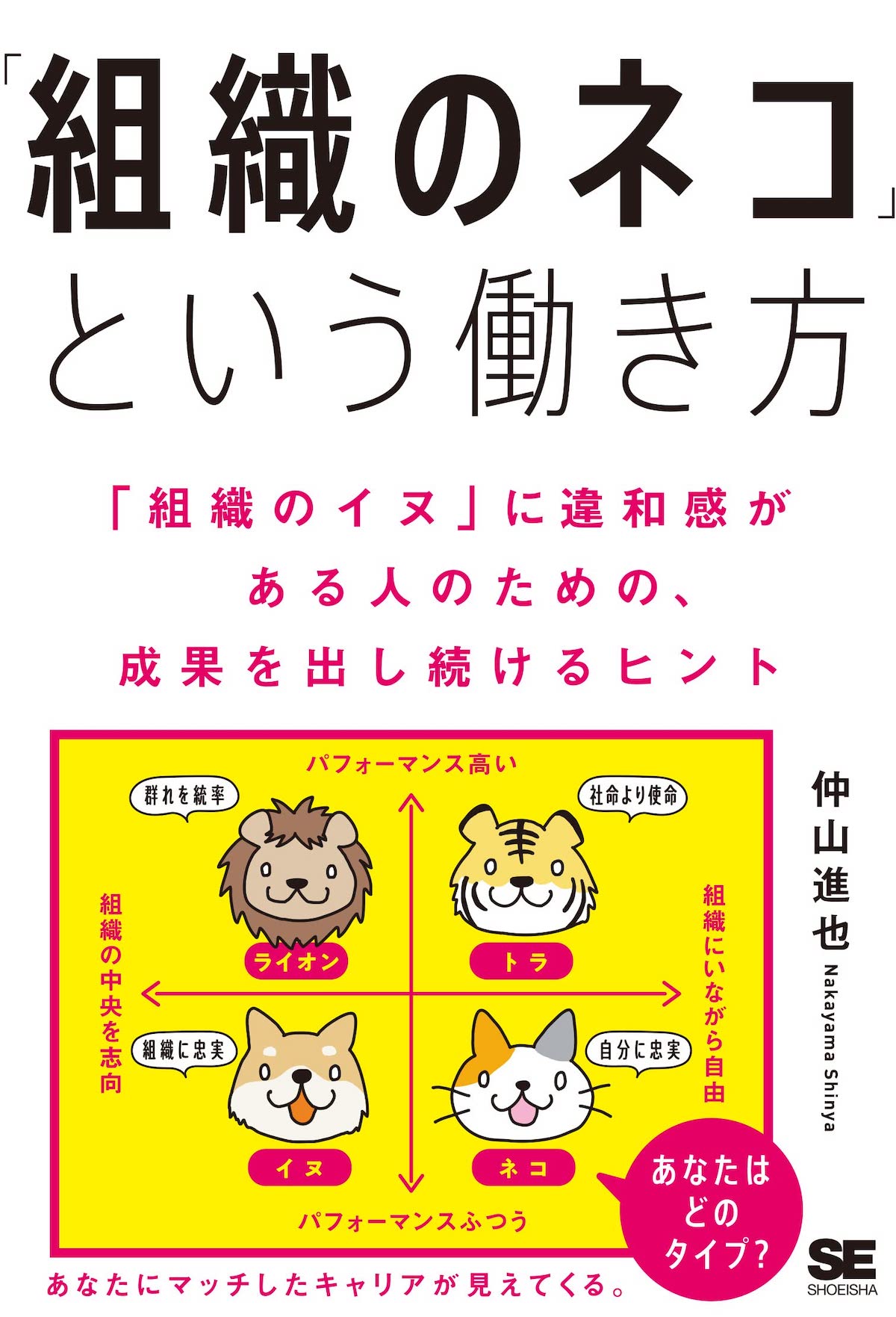

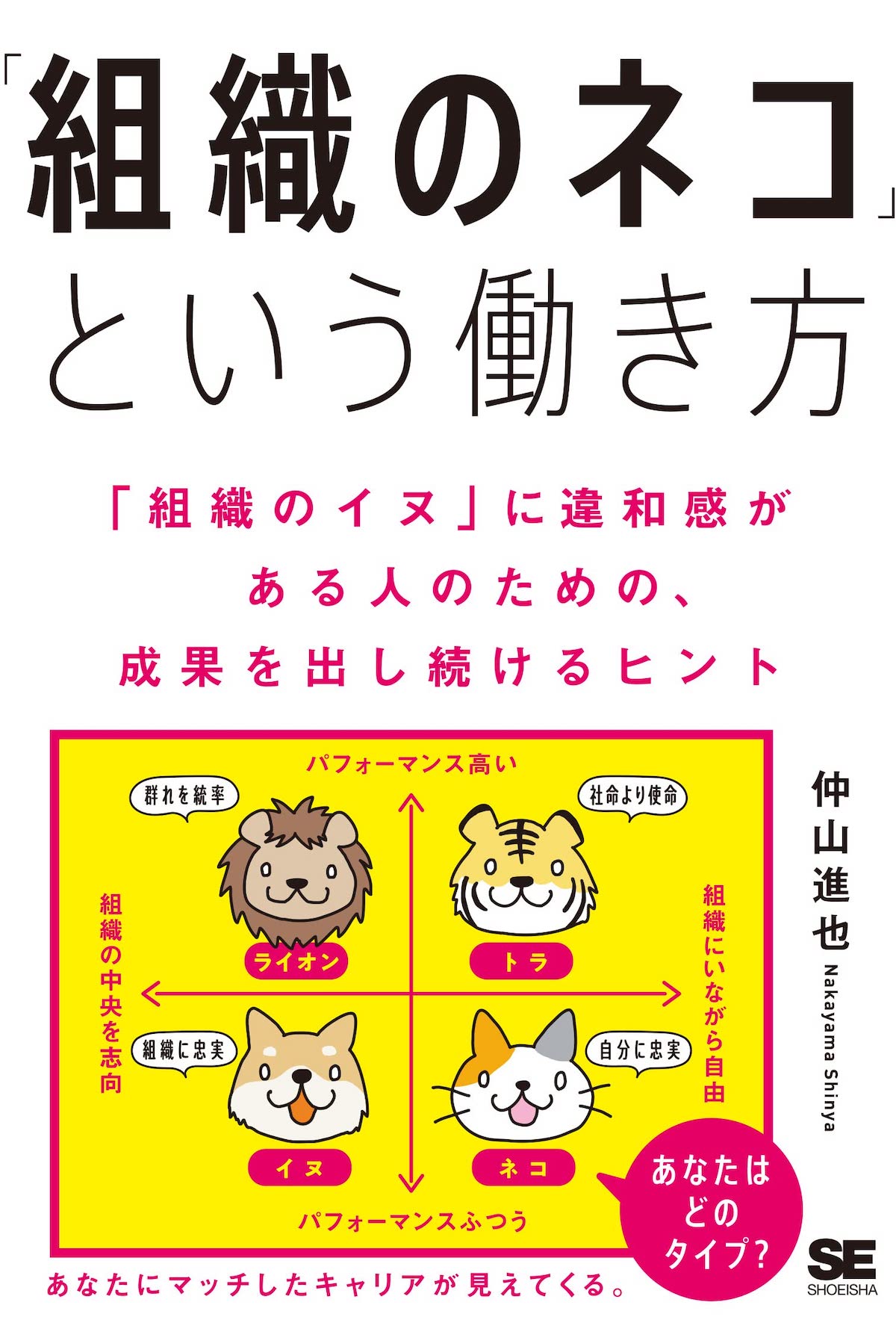

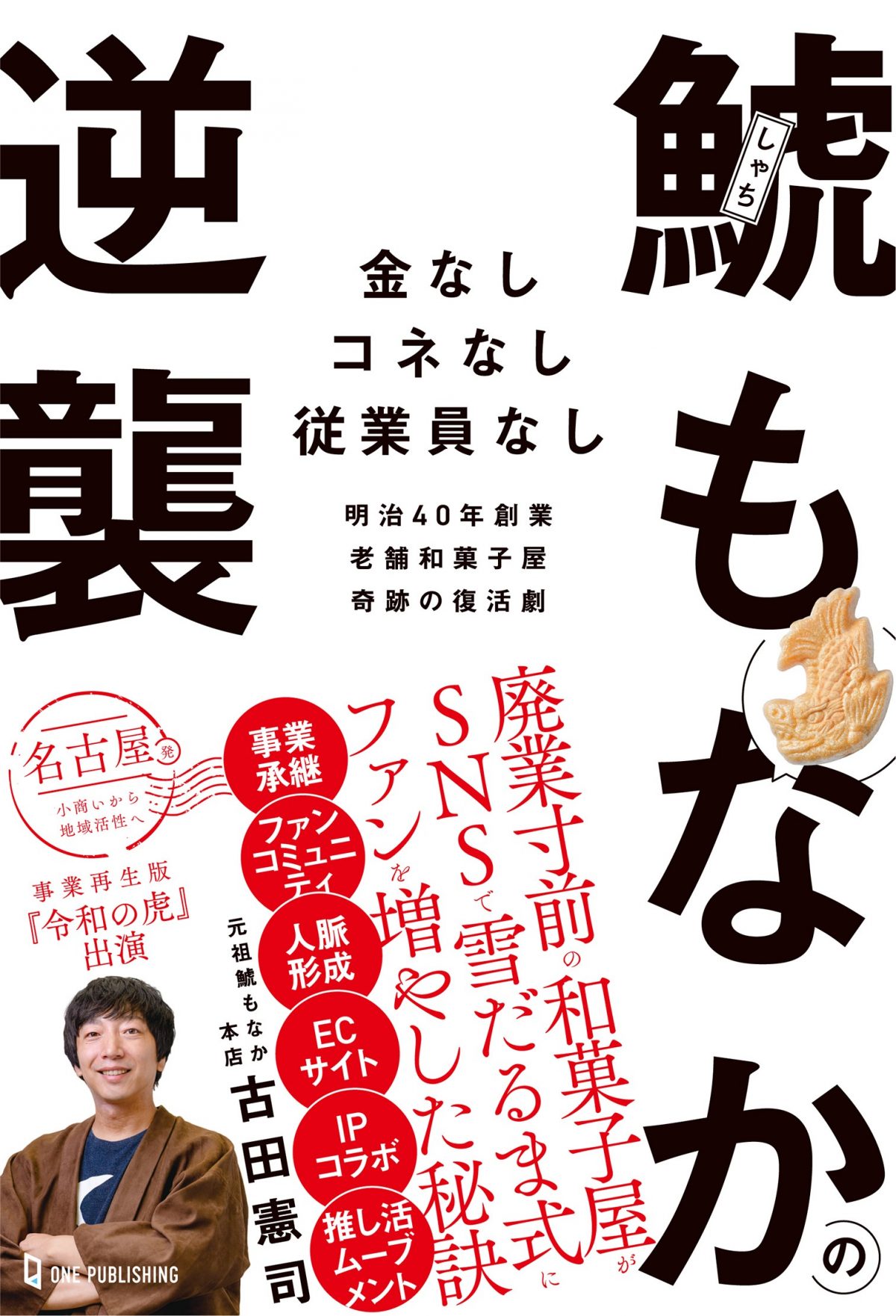

『組織のネコという働き方 〜「組織のイヌ」に違和感がある人のための、成果を出し続けるヒント〜』

1760円(翔泳社)

仲山進也氏による、組織の中で自由に働くためのヒント。組織で働く人をイヌ、ネコ、トラ、ライオンの4種類の動物にたとえながら、ネコと、その進化形としてのトラとして、幸せに働きながら成果を上げる方法を説く。

取材・構成/つるたちかこ イラスト/PAPAO

The post 社内ベンチャーはブラック? イノベーションが起きる仕掛けを『組織のネコという働き方』著者が解説 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.

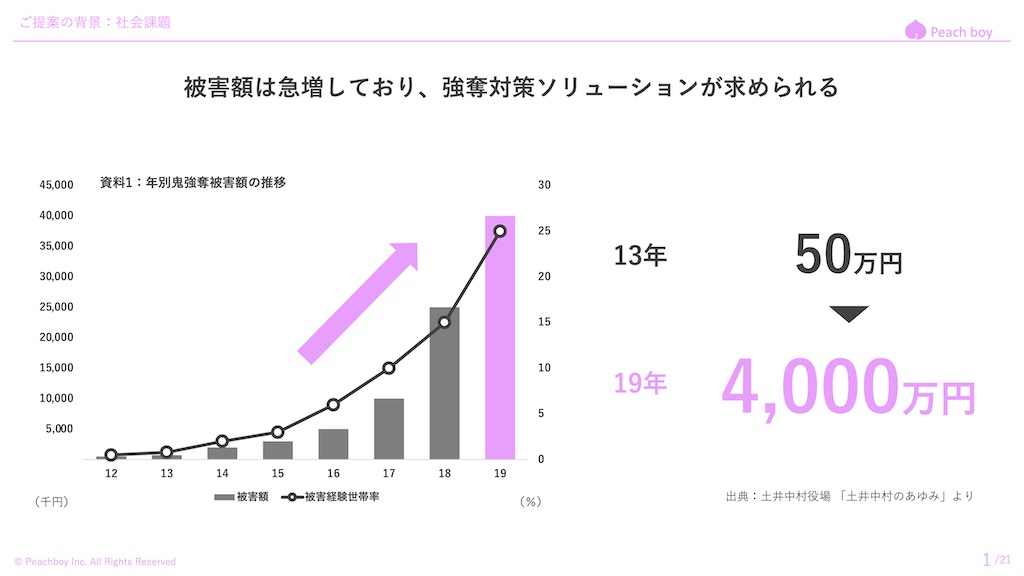

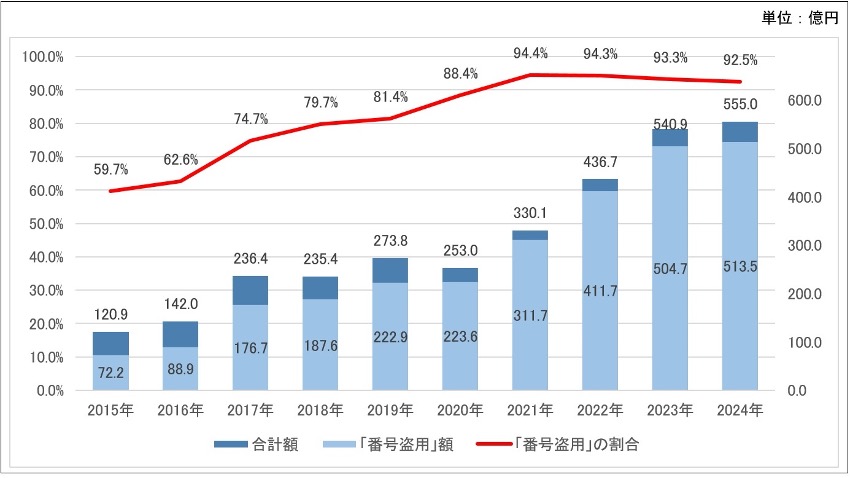

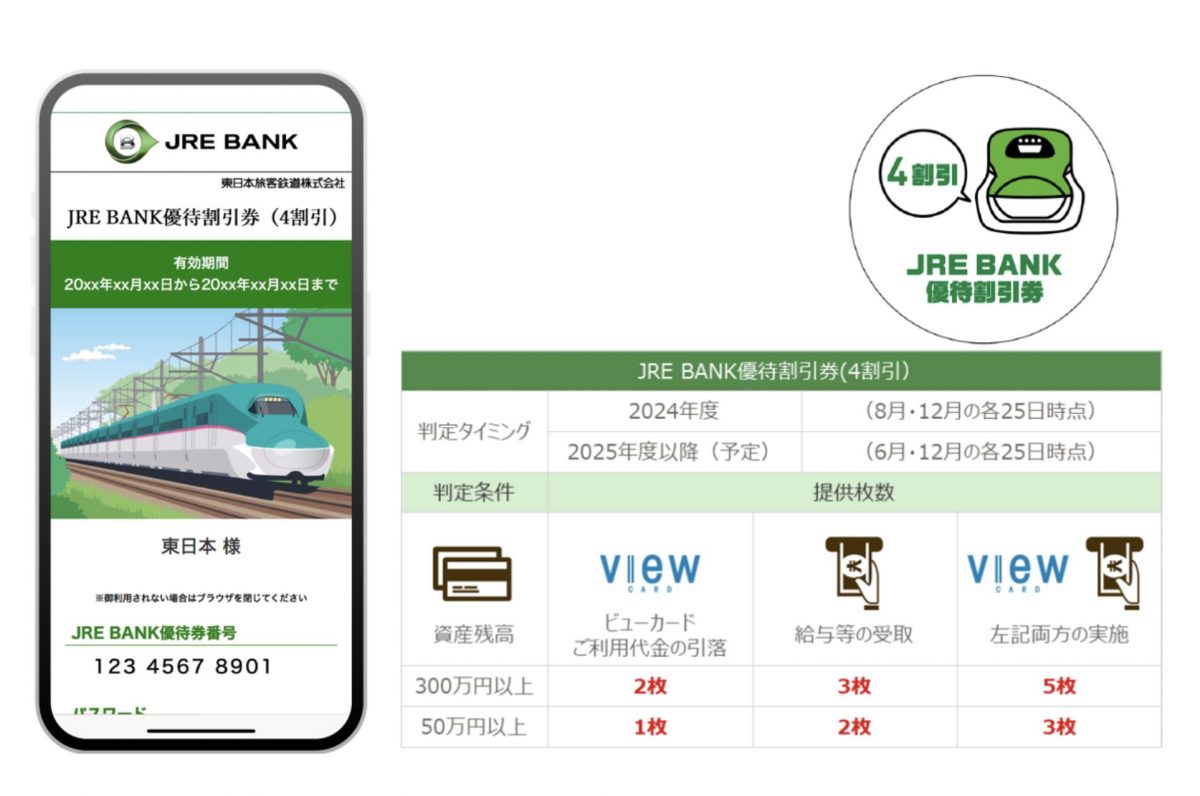

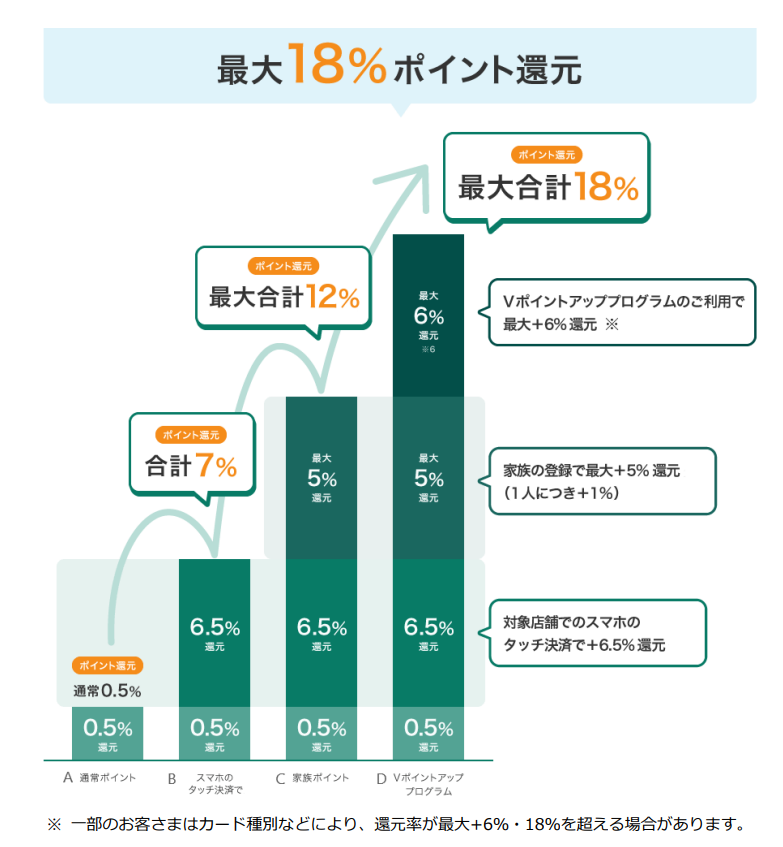

︎カードの不正利用やフィッシング詐欺から身を守る方法を教えて

︎カードの不正利用やフィッシング詐欺から身を守る方法を教えて

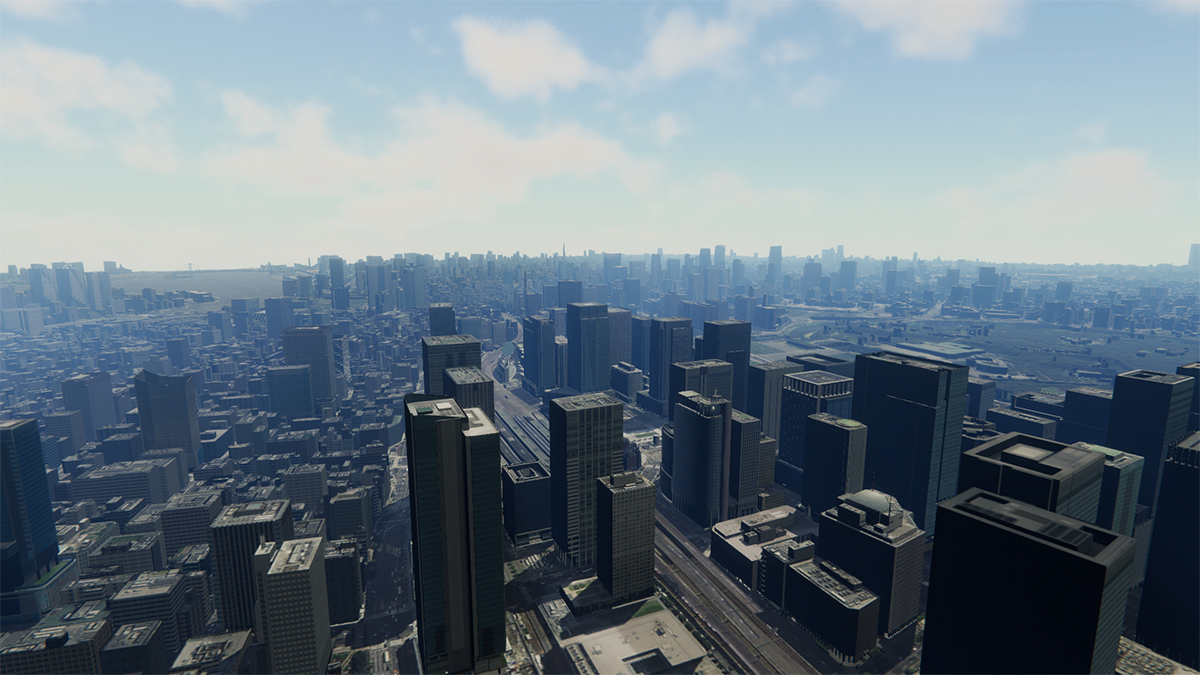

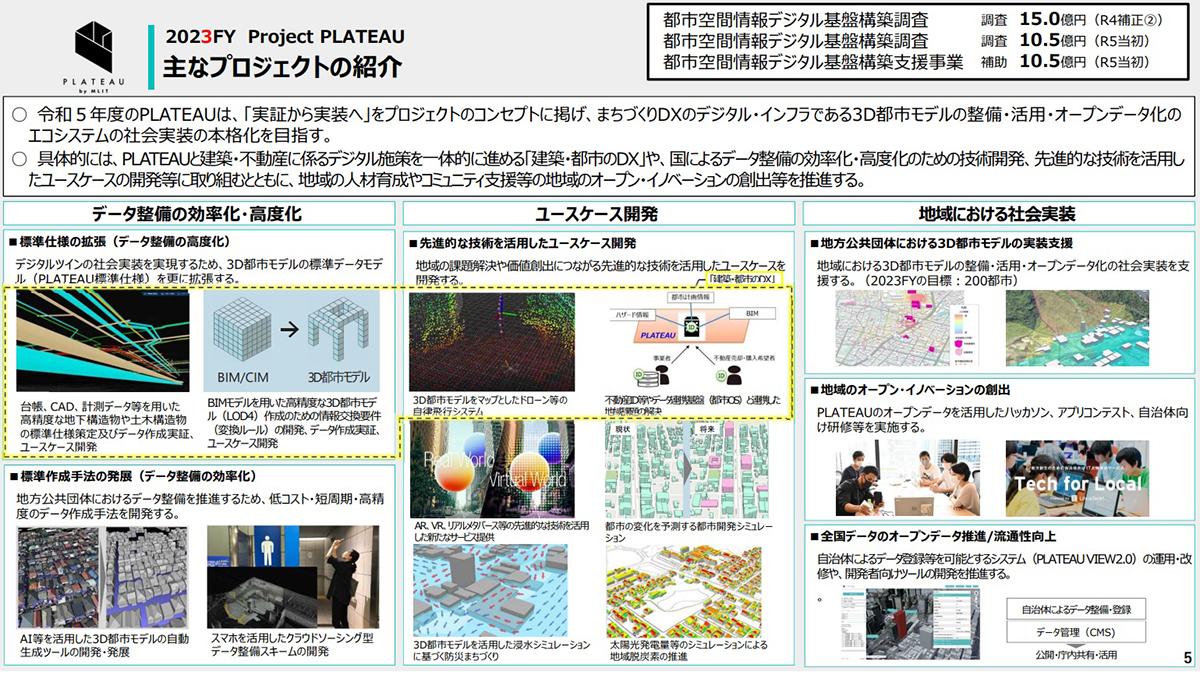

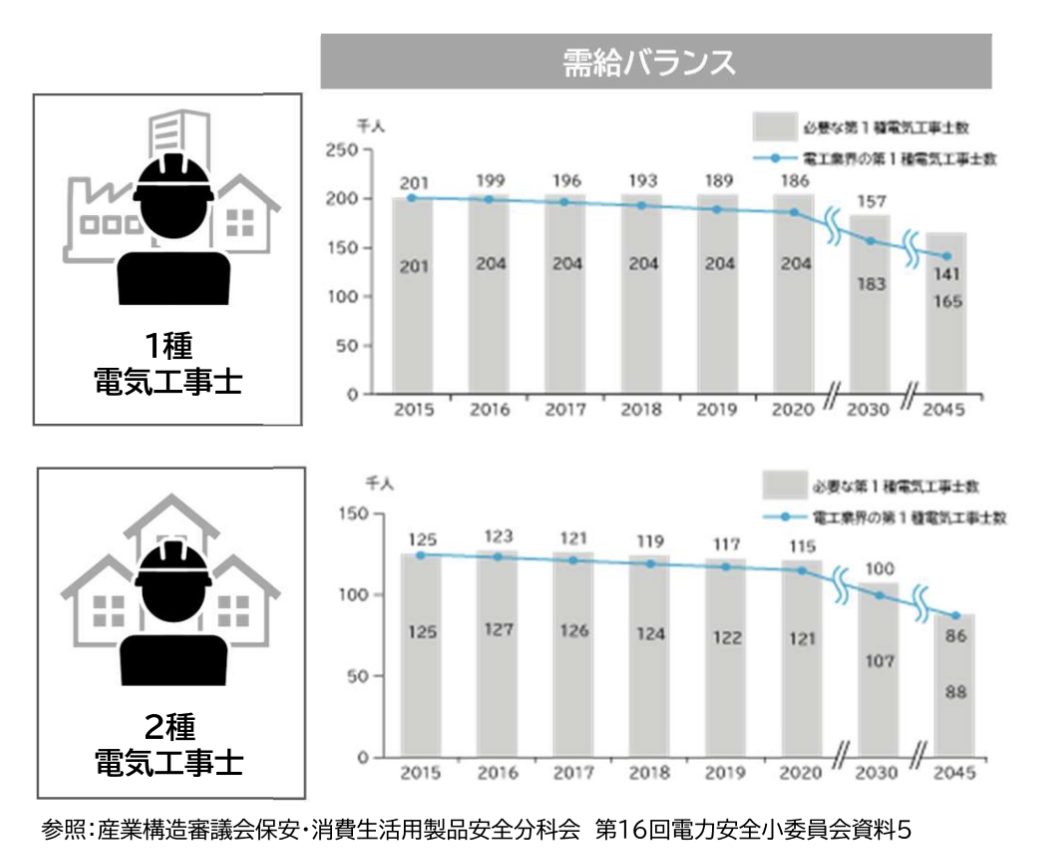

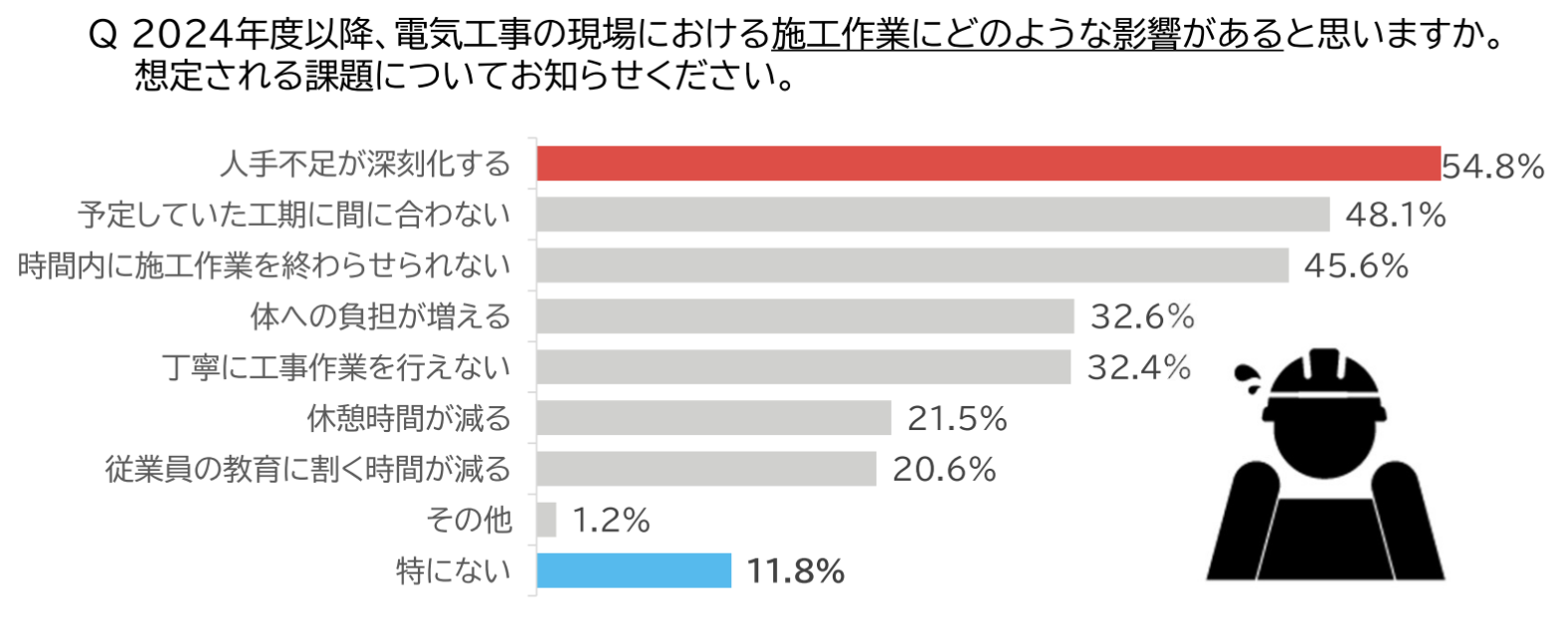

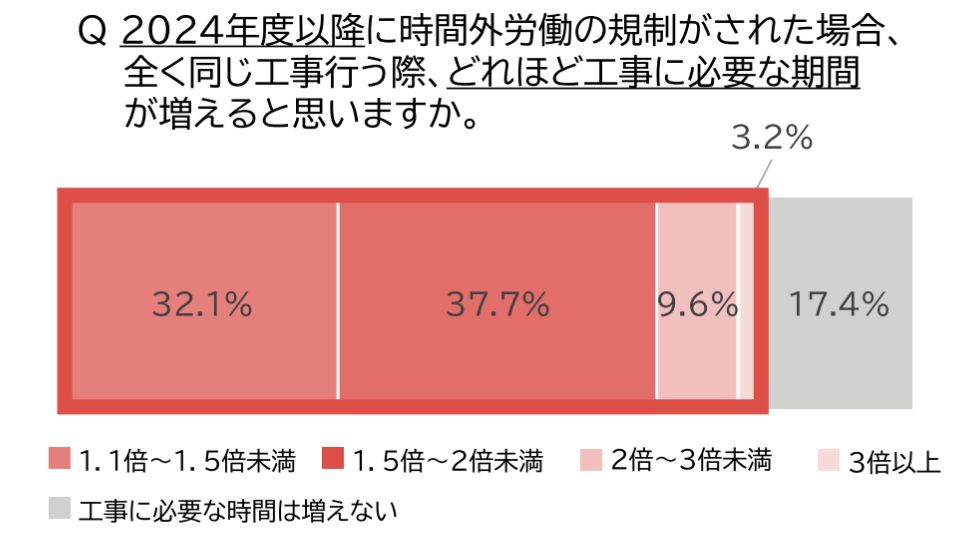

「2024年問題」が社会に及ぼす影響

「2024年問題」が社会に及ぼす影響