デジタルガジェットの普及によって、手書きの機会が減った人は多いでしょう。仕事のやりとりはメールやSNS、チャットで済ませる人が大半のはず。ところがコロナ禍をきっかけに、再び「手書き」が見直されているといいます。「美文字」の書き方を著書やメディア出演で伝えている書道家の涼風花さんに、その第一歩となる基本的なコツを教えていただきました。

コロナ禍で手書きの需要が増した理由

書道家で、美文字の書き方を教えることもある涼風花さん。コロナ禍以降、「上手な字を書きたい」という声が増えていることを感じるといいます。

「理由の一つは、人と会う機会が減ったせいで、手紙のやりとりをすることが増えたことです。年賀状の需要も増えていますよね」(書道家・涼 風花さん、以下同)

ところが、ビジネスパーソンが手書きを学ぶべき理由はそれだけではありません。ビジネスシーンでも手書きのメリットは少なくないとか。

「付箋やメモを使って、手書きで連絡をすることがありますよね。手書きの文字は頭に入りやすく、強い印象を与えるんです。PCで打った資料でも、一言だけ『がんばりましょう』と手書きのメッセージがあると、受ける印象がずいぶん変わります」

会えない人とのつながりを保つだけではなく、頭にすっと入り、相手に強い印象を与えられる。そんな手書き文字ですが、苦手意識がある人も多いはず。いったいどうすれば字は上達するのでしょうか?

まずは自分に合ったペン選びから! 涼風花さん愛用のペン4選

まずはペン選び。とくに「文字が綺麗に書ける」ペンがあるわけではないといいます。でもやっぱり、ペンにこだわることは大事です。

「好きなペン、気に入ったペンを使うことが大切です。というのも、ペンが合っていないと、字が上手に書けないことをペンのせいにしがちだからです。それでは上達しません」

その上であえて付け加えると、にじみにくい油性ボールペンかゲルインクボールペンで、太さは0.5mm~0.8mm程度がおすすめだそう。

「あまり細いとペン先がカリカリしてしまいますが、太すぎると字が真っ黒になり、読みづらい。ほどほどの太さがいいと思います」

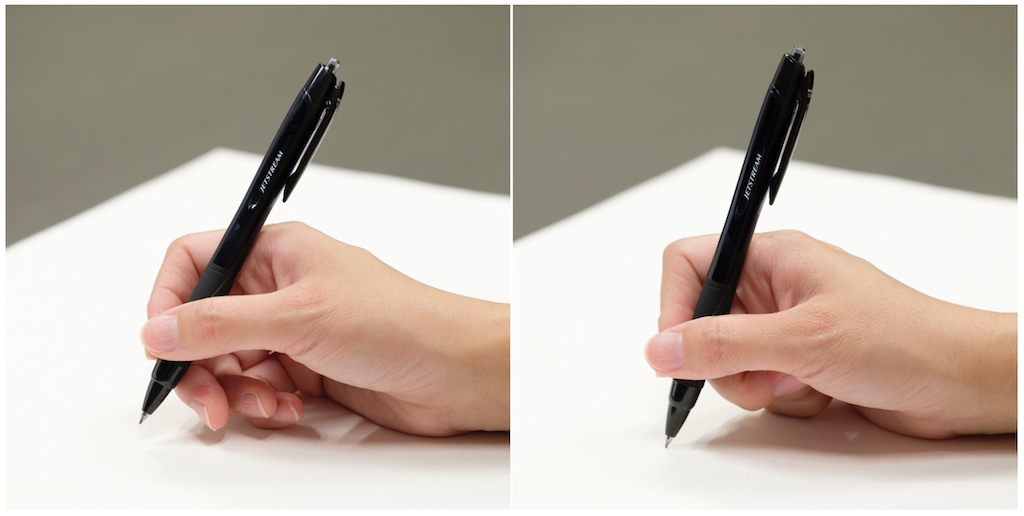

肘を支点にすれば美しい線が引ける

続いてペンの持ち方。綺麗な線を引くコツは、「肘(ひじ)を支点にする」ことだといいます。

「手首を支点にしてペンを動かすと、まっすぐな線が引けません。肘を支点にして、腕を大胆に動かしてみてください」

コツは3つだけ!「美文字」の基本構造

実は、美文字のコツは大きく分けると3つだけ! それが、「線を等間隔に引くこと」と、「全体として右上がるにすること」そして「右下に重心を置くこと」です。

1.並ぶ線は“等間隔”にする

「複数の線がある字なら、字の間の間隔を等しくするだけで美しく見えます」。たしかに、等間隔で線が並んでいると、ぱっと見でも綺麗に見えます。「山」のように横線が並ぶ字も、「間」のように多くの横線がある字でも同じです。

2.横線も横に並ぶ縦線も“右上がり”に

二つ目のコツは、文字を全体として右上がりにすること。横線はもちろん、「川」の字のように縦線が並ぶ字でも、右に位置する線ほど、始点の位置を少しずつ上げていきます。

3.字は右下に「重み」を加える

「等間隔」と「右上がり」に加え、右下に重心を置くことが美文字のポイント。たとえば水平の線なら、右上がりに引いた後、最後を少しだけ水平に「伏せる」ことで右下に重みが加わり、落ち着きが出ます。

+αのコツ 文字の中に余白を作る

「等間隔」と「右上がり」「右下に重心」が美文字の三原則ですが、細かいコツは他にも。たとえば、文字を一つのボックスとして見たときに、一部にあえて余白を作ると、すっきりと美しく見えるのだそう。

個性こそが手書き文字の魅力!

細かい技法は無数にありますが、紹介した3つのコツを抑えるだけで、字は驚くほど綺麗になると涼さんは話します。

「手書きの文字の魅力は、個性でもあります。活字のように皆が同じ字を書いても面白くありません。それよりは、お伝えした3つのコツを抑えた上で、好きな筆記具で、好きなように字を書いてみてください」

【プロフィール】

書道家 / 涼 風花(りょう・ふうか)

栃木県日光市生まれ。7歳から書道を始め、14歳で書道師範、硬筆資格も取得。2017年のNHK大河ドラマ『直虎』や翌年の『西郷どん』で書道指導を行う。著書に『手紙・はがき美文字練習帖』(マイナビ出版)がある。大王製紙「elis」や日本ゲートウェイ「レヴール」、栃木県参議院選挙など自身もCM出演多数。