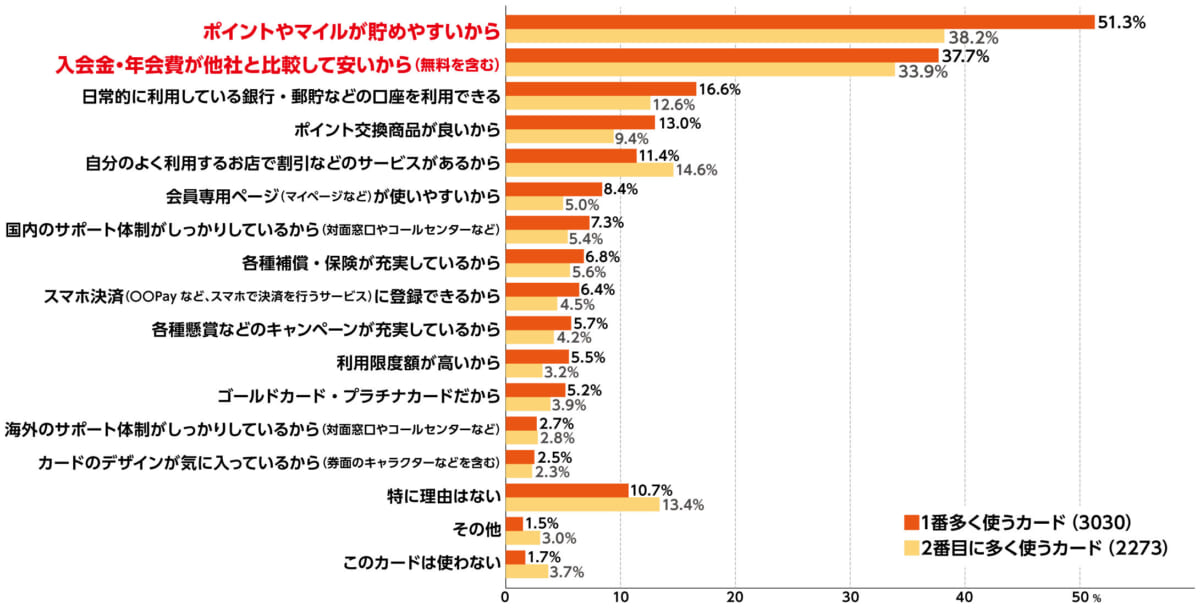

これから初めてクレジットカードを作る人や2枚目のカードを作ろうとしている人は、年会費無料のクレジットカード作成を検討しているのではないでしょうか。

年会費無料のクレジットカードには、以下のようなメリットがありますよ!

<年会費無料クレジットカードのメリット>

今回は、年会費無料のクレジットカードを作りたい方へ向け、2022年現在とくにおすすめできるクレジットカードを15枚紹介します。

クレジットカードの選び方の極意も解説しているので、ご自身の目的に合った1枚がかならず見つかりますよ。

<2022年最新のおすすめ年会費無料クレジットカード15選>

2022年最新のおすすめ年会費無料クレジットカード15選

さっそく、現在もっともおすすめできる年会費無料のクレジットカード15枚を一挙に公開します。

おすすめポイントを交えながら紹介するので、1枚ずつ細かくチェックしてみてくださいね!

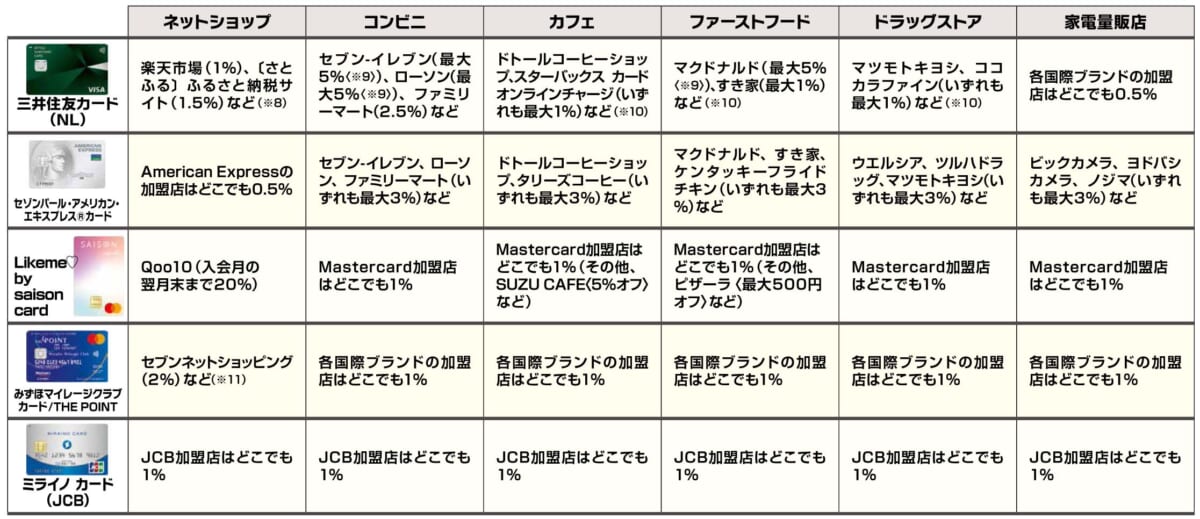

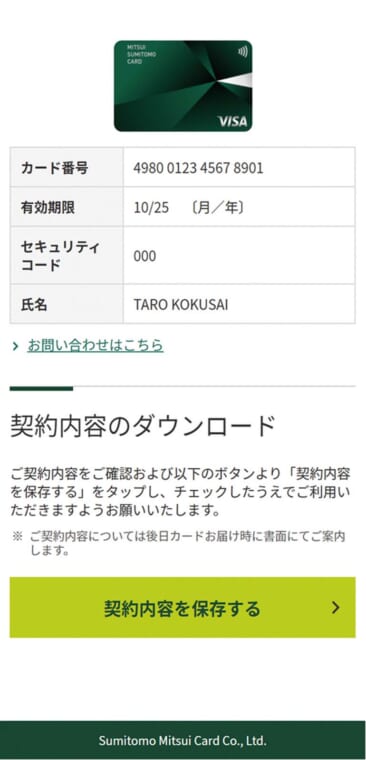

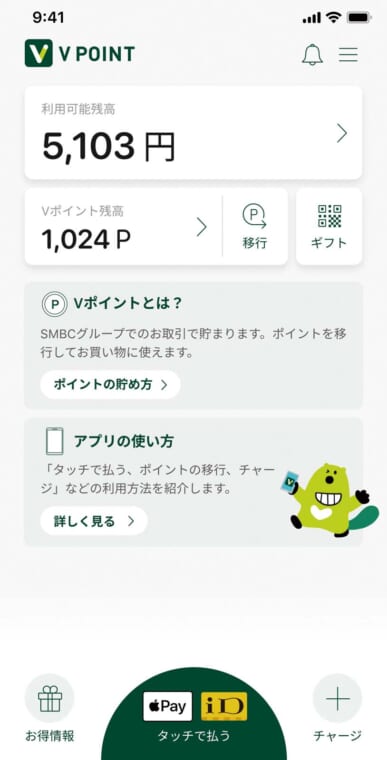

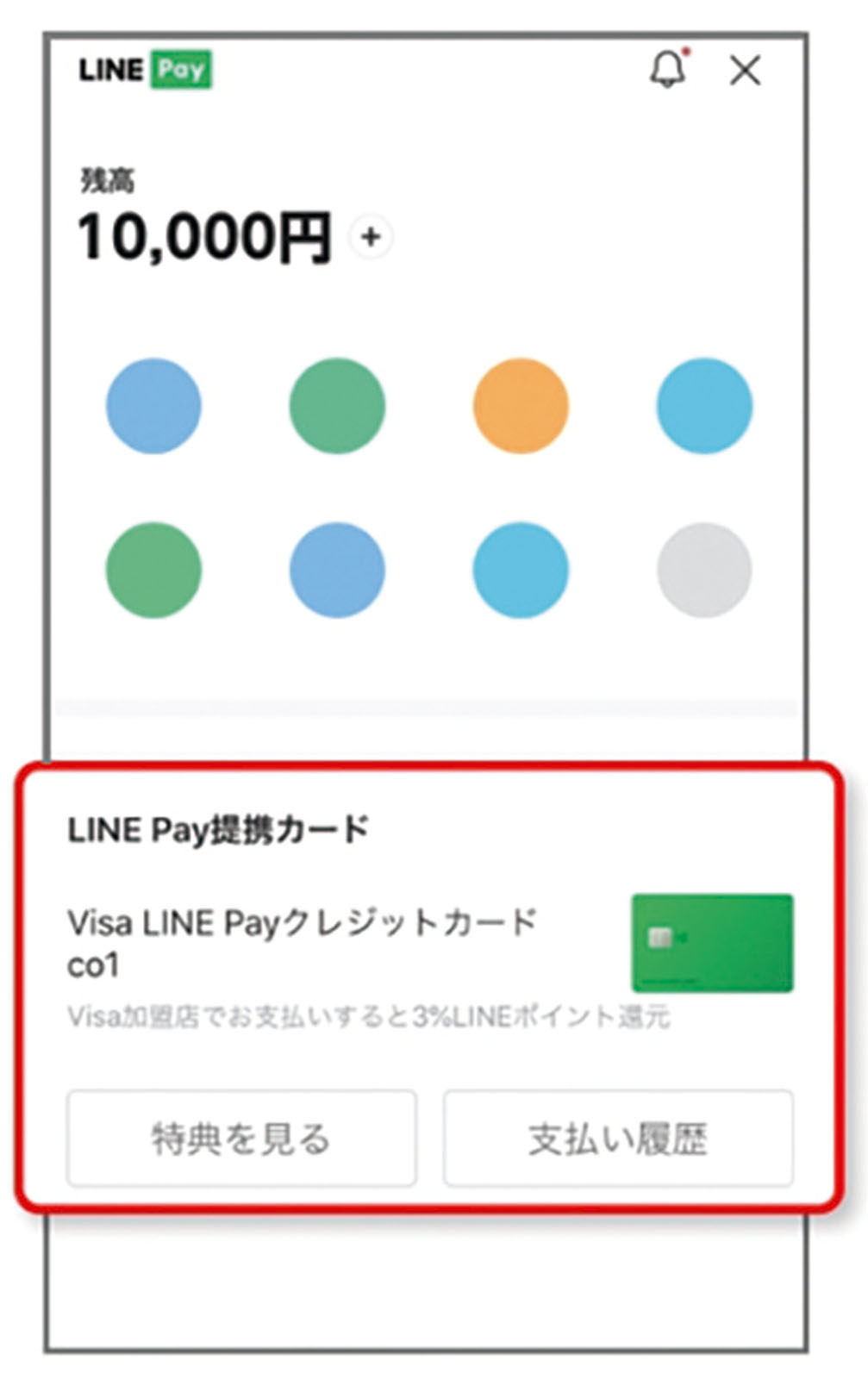

三井住友カード(NL)

| 年会費 | 永年無料 |

|---|---|

| ポイント還元率 | 1~5% |

| 保険 | 海外旅行損害保険(最高2,000万円) |

| 追加可能カード | ETCカード、家族カード |

| 主な特典 | 対象コンビニ、マクドナルドでポイント最大5%還元 |

| 決済方法 | iD、Apple Pay、Google Pay、waon、タッチ決済 |

| 入会キャンペーン | 最大5,000円相当プレゼント |

最短5分で発行できる三井住友カード(NL)は、本会員と家族会員の年会費が無条件で永年無料となるクレジットカードです。

※最短5分発行受付時間:9:00〜19:30

※ご入会には、ご連絡が可能な電話番号をご用意ください。

通常は200円で1ポイントのVポイントが貯まりますが、さらに対象コンビニやマクドナルドなどのポイント還元率をVisaのタッチ決済・Mastercard®コンタクトレス利用で最大5%にすることが可能です。

※一部ポイント加算対象とならない店舗および指定のポイント還元率にならない場合があります。

※一部Visaのタッチ決済・Mastercard®コンタクトレスがご利用いただけない店舗がございます。

また、一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。

その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。

上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。

現在は、最大5,000円相当のVポイントをプレゼントする新規入会キャンペーンを実施中ですよ!

入会月+2ヶ月後までの対象期間中に利用した合計額の15%が還元されるという内容なので、入会直後からカード決済をガンガン行いたいという人にはとくに向いていますよ。

<三井住友カード(NL)がおすすめの人>

- 家族カードも含めて年会費無料のクレジットカードを探している人

- コンビニやマクドナルドをよく使う人

- 入会キャンペーンで高額なポイントバックを受け取りたい人

エポスカード

| 年会費 | 永年無料 |

|---|---|

| ポイント還元率 | 0.5~15% |

| 保険 | 紛失・盗難保険、海外旅行傷害保険(最高2,000万円) |

| 追加可能カード | ・エポスETCカード ・エポスVisaプリペイドカード |

| 主な特典 | ・10,000店舗の優待店で割引サービスを利用できる ・提携店でポイント最大30倍 |

| 決済方法 | Apple Pay、楽天ペイ、PayPay、d払い、モバイルSuica、タッチ決済 |

| 入会キャンペーン | 2,000円相当ポイントプレゼント |

「赤いカード」としておなじみだったエポスカードですが、2021年4月にデザインを一新し、シンプルでセキュリティ性能の高いクレジットカードへと生まれ変わりました。

年会費は永年無料のうえ、約10,000店舗の優待店で割引サービスを利用できるほか、提携店で獲得できるポイントが最大30倍になるなど、豪華でお得な特典が付帯します。

獲得したポイントは、並行して発行できるエポスVisaプリペイドカードに1ポイント=1円に変換して、VISA加盟店でそのまま決済に使うことが可能です。

WEB申し込みを終えたあと、審査がスムーズに進めば当日中にマルイの店頭でクレジットカードを受け取れるので、発行を急いでいる人も申し込みを検討しましょう!

<エポスカードがおすすめの人>

- 全国10,000店舗の優待店を頻繁に利用する人

- 貯まったポイントをプリペイドカードに変換して使いたい人

- 最短即日発行のクレジットカードを探している人

JCB CARD W/JCB CARD W + L

| 種類 | W | W plus L |

|---|---|---|

| 年会費 | 永年無料(39歳までに入会した場合) | |

| ポイント還元率 | 0.5~10.0% | |

| 保険 | 海外旅行傷害保険(最高2,000万円) | |

| 追加可能カード | ETCカード、家族カード | |

| 主な特典 | ・パートナー店でポイント11倍 ・優待サイトでポイント20倍 |

・女性のための保険サポート ・専用デザイン ・パートナー店でポイント11倍 ・優待サイトでポイント20倍 |

| 決済方法 | QUICPay、Apple Pay、Google Pay | |

| 入会キャンペーン | Amazonで利用すると20%キャッシュバック(上限30,000円) | |

18歳~39歳までの人だけが持てるJCBのクレジットカードで、男女が申し込める「W」と、女性だけが申し込める専用デザインの「W + L」の2種類があります。

W + Lは基本的にWと同等のサービスを受けられるクレジットカードですが、女性特有の疾病を補償する保険(有料)をオプションとして付帯できることがメリットです。

新規入会限定のキャンペーンとして、Amazonご利用額の20%をキャッシュバックしています。上限30,000円までもらえますよ!

入会できるのは39歳までですが、それ以降も年会費無料で保持し続けられるクレジットカードなので、将来的にカードの切り替え作業をするのが面倒という人にもおすすめです。

<JCB CARD W/JCB CARD W + Lがおすすめの人>

- 18~39歳以下の人

- 女性特有の疾患をカバーする保険を付帯させたい人

- 入会後にAmazonを利用する予定のある人

JCB CARD W/JCB CARD W + Lを詳しく見る

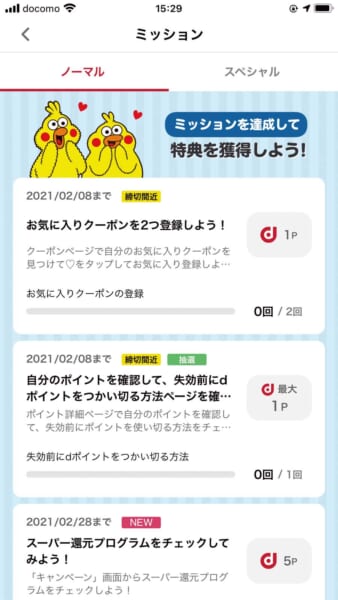

dカード

| 年会費 | 永年無料 |

|---|---|

| ポイント還元率 | 1~10.5% |

| 保険 | 紛失・盗難、ショッピング、海外旅行傷害保険(最大2,000万円) |

| 追加可能カード | ETCカード、家族カード |

| 主な特典 | dカードケータイ補償 |

| 決済方法 | iD、dカードアプリ |

| 入会キャンペーン | ・合計最大5,000ポイント進呈 |

NTTドコモが発行しているdカードは、29歳までの会員限定で海外旅行傷害保険が付帯するため、旅行が好きな若者にとってはより魅力的なクレジットカードです。

独特の特典に「dカードケータイ補償」があり、ドコモスマホのユーザーの場合、年間10,000円までの故障に無料で修理対応してくれます。

家族カードも永年無料、ETCカードは初年度無料で発行できるので、充実した追加カードをお求めの人にもおすすめです。ETCカードは2年目以降は前年に1度でもETCカードの利用があれば無料ですよ!

新規入会特典としてdポイントが合計最大5,000ポイント進呈されます。

<dカードがおすすめの人>

- ドコモスマホを使っている人

- 29歳以下で海外旅行を楽しむことが多い人

- 無料で家族カードやETCカードを持ちたい人

楽天カード

| 年会費 | 永年無料 |

|---|---|

| ポイント還元率 | 1~3% |

| 保険 | 紛失・盗難保険、海外旅行傷害保険(最高2,000万円) |

| 追加可能カード | ETCカード、家族カード |

| 主な特典 | ・海外旅行優待サービス ・楽天カード会員専用ラウンジ(ハワイ・ワイキキ) |

| 決済方法 | 楽天Edy、楽天ポイントカード、タッチ決済、QR・バーコード決済 |

| 入会キャンペーン | 新規入会&利用で5,000ポイントプレゼント |

国内最大の通販サイト「楽天」が発行している楽天カードは、日本国内でトップクラスの流通量を誇るクレジットカードです。

街中のお店では100円で1ポイントの楽天ポイントが貯まりますが、楽天市場の決済は3倍、楽天トラベルの決済は2倍の楽天ポイントが貯まるため、楽天ユーザーは必携といえるでしょう。

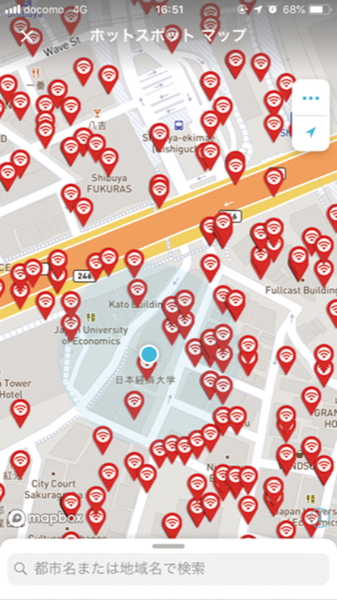

特徴的な特典には「海外旅行優待サービス」があり、海外レンタカー10%オフ、携帯・WiFiルーターレンタル20%オフ、手荷物宅配優待サービスといったゴールドカード級の優待を受けられます。

現在は新規入会+カードの利用で最大5,000ポイントの楽天スーパーポイントが手に入り、楽天市場や全国の提携店で1ポイント=1円換算で利用可能です。

<楽天カードがおすすめの人>

- 楽天を頻繁に利用する人

- 海外旅行、とくにハワイへ旅行する機会が多い人

- 流通数が多いクレジットカードを持っておきたい人

ライフカード

| 年会費 | 永年無料 |

|---|---|

| ポイント還元率 | 0.1~2.5% |

| 保険 | 盗難補償 |

| 追加可能カード | ライフETCカード、家族カード、Vプリカ |

| 主な特典 | ・初年度ポイント1.5倍 ・お誕生月のご利用はポイント3倍 ・海外アシスタントサービス |

| 決済方法 | Apple Pay、Google Pay |

| 入会キャンペーン | – |

年会費永代無料のライフカードは海外旅行に手厚く、世界16ヶ国(世界主要都市20ヶ所)に設置されている「LIFE DESK」を利用して、インフォメーションサービスやトラブルサポートを依頼できます。

ポイントプログラムにも独特なシステムが採用されています。

年間の利用額に応じて1倍~2倍の間でポイント還元率が変動し、さらに年間50万円を利用するとボーナス300Pの獲得が可能です。

入会初年度はポイントが無条件で1.5倍となり、お誕生日月は3倍にまでポイント還元率がジャンプアップするので、1ヶ月の間に集中してお買い物をするという人におすすめですね!

<ライフカードがおすすめの人>

- 海外旅行時に手厚いサポートを受けたい人

- 特定の月に大量のお買い物をしてポイントを貯めたい人

- 豪華な入会特典を受け取りたい人

イオンカードセレクト

| 年会費 | 永年無料 |

|---|---|

| ポイント還元率 | 0.5~1% |

| 保険 | 盗難、ショッピング |

| 追加可能カード | ETCカード、家族カード |

| 主な特典 | ・毎月20、30日はイオン系列店のお買い物代金が5%オフ ・55歳以上なら毎月15日にイオンのお買い物が5%オフ ・5日、15日、25日はWAON POINTが2倍 ・イオンシネマで決済するといつでも映画料金300円オフ ・ゴールドカードにステップアップする際の入会金・手数料が無料 |

| 決済方法 | WAON、Apple Pay |

| 入会キャンペーン | 新規入会&利用で最大5,000ポイントプレゼント |

イオン、イオンモール、ダイエー、マックスバリュといったイオングループ対象店舗で利用した場合、上記の表にまとめたとおりの多彩な特典を受けられます。

とくに55歳以上の方の場合、イオンでお得にお買い物をできる日が1日増えるので、日用品や食品をイオンで調達することが多ければ取得しておいて損はないでしょう。

また、一定の条件を満たした場合はイオンカードからのインビテーションを受けられ、入会金・年会費無料でゴールドカードにステップアップできますよ!

入会キャンペーンはありませんが、「ミニオンズ」や「ミッキーマウス」、「トイ・ストーリー」など、有名作品のデザインも選択できるので、オリジナリティのあるクレジットカードを探している人にもおすすめです。

<イオンカードセレクトがおすすめの人>

- イオングループで日用品や食品を購入することが多い人

- 追加特典を受け取れる55歳以上の人

- 将来的に無料で持てるゴールドカードにステップアップしたい人

VIASOカード

| 年会費 | 永年無料 |

|---|---|

| ポイント還元率 | 0.5~12.5% |

| 保険 | ショッピング保険、海外旅行傷害保険(最高2,000万円) |

| 追加可能カード | ETCカード、家族カード |

| 主な特典 | ・ポイント自動キャッシュバック ・携帯電話、インターネット、ETCの決済はポイント2倍 ・POINT名人.com経由でポイント最大25倍 |

| 決済方法 | クレジットカード決済のみ |

| 入会キャンペーン | 最大10,000円キャッシュバック |

無条件で年会費永年無料のクレジットカードとしてはポイント還元率が高く、POINT名人.comを経由したお買い物のポイントは最大25%に上がります。

家族カードの発行も無料、海外旅行傷害保険最高2,000万円といった好条件がそろっているので、お得度が高いクレジットカードを探している人にはとくにおすすめです。

携帯電話やインターネット回線、そしてETC決済で獲得できるポイントは2倍です!

貯まったポイントは自動的にキャッシュバックされるため、自分でポイントを返還する手間もかかりません。

新規入会特典として10,000円のキャッシュバックを受け取れることや、申し込みから最短翌営業日にスピード発行してくれることもメリットといえるでしょう。

<VIASOカードがおすすめの人>

- ポイント還元率などの条件が優れている年会費無料のクレジットカードを探している人

- 携帯電話料金やインターネット回線料金をクレジットカードで支払いたい人

- 付与されたポイントを自分で交換するのが面倒な人、交換するのを忘れてしまいがちな人

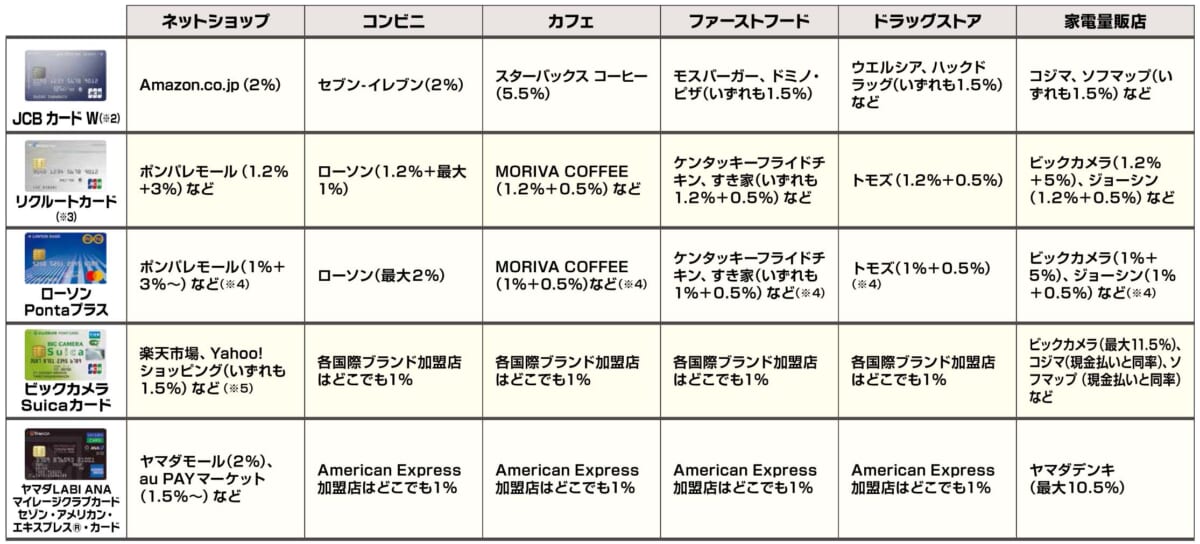

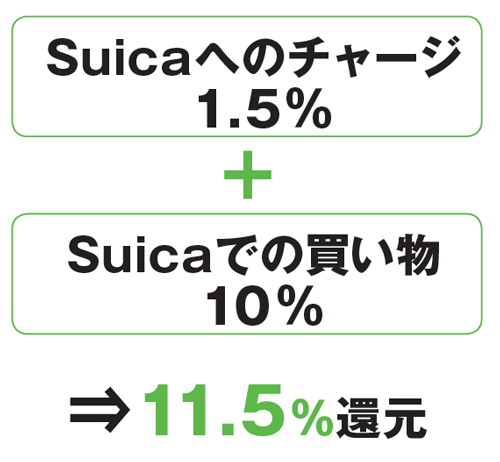

リクルートカード

| 年会費 | 永年無料 |

|---|---|

| ポイント還元率 | 1.2%~4.2% |

| 保険 | ショッピング保険、国内旅行傷害保険(最高1,000万円)、 海外旅行傷害保険(最高2,000万円) |

| 追加可能カード | ETCカード、家族カード |

| 主な特典 | ・ポンパレモールのお買い物は還元率4.2% ・じゃらんのポイント還元率は3.2% |

| 決済方法 | 楽天Edy、モバイルSuica、SMART ICOCA |

| 入会キャンペーン | 最大6,000円分ポイント還元 |

年会費無料のクレジットカードはポイント還元率が下がりがちですが、リクルートカードの場合はキャンペーンを利用しなくても、最低1.2%の高還元率を維持できます。

ポンパレモールやじゃらんなどのサービスを利用する際はポイント還元率がさらに上がるので、リクルートグループ企業を頻繁に利用する人にとって、メリットが大きいクレジットカードといえるでしょう。

また、旅行保険は国内旅行傷害保険(最高1,000万円)、海外旅行傷害保険(最高2,000万円)と、国内外の旅行時におけるトラブルから守ってくれますよ!

国際ブランドは、Master・VISA・JCBの3種類から選択できます。

現在JCBを選択した場合、6,000円分のポイントプレゼントを受け取れるため、JCBへの入会がお得です。

<リクルートカードをおすすめの人>

- キャンペーン期間外でも還元率の高いクレジットカードを求めている人

- 国内外の傷害保険が付帯したクレジットカードを持ちたい人

- キャッシュバックの受け取りが可能なJCBブランドを希望している人

セブンカード・プラス

| 年会費 | 永年無料 |

|---|---|

| ポイント還元率 | 0.5~1.5% |

| 保険 | ショッピングガード保険(海外) |

| 追加可能カード | 家族カード、ETCカード |

| 主な特典 | ・イトーヨーカドーハッピーデー5%オフ ・nanacoボーナスポイント ・累計ボーナスポイント ・セブン旅デスク優待 ・イトーヨーカドー8のつく日は5%割引 |

| 決済方法 | nanaco、QUICPay |

| 入会キャンペーン | 最大3,400nanacoポイントプレゼント |

通常は一部店舗でしか付与されないnanacoポイントですが、セブンカード・プラスで決済をすると、どのお店で使っても0.5%~1.5%のnanacoポイントが貯まります。

イトーヨーカドーで設定されるハッピーデー、あるいは8日・18日・28日といった8のつく日は5%割引の対象となるので、イトーヨーカドーでお買い物をする機会が多い人におすすめです。

カード会員限定の「セブン旅デスク優待」を活用すると、国内・海外旅行パッケージツアーの基本旅行代金が最大5%オフになることもメリットですね!

<セブンカード・プラスがおすすめの人>

- イトーヨーカドーでお買い物をする機会が多い人

- 国内や海外旅行の際にパッケージツアーを利用することが多い人

- 簡単な手続きで入会キャンペーンを受け取りたい人

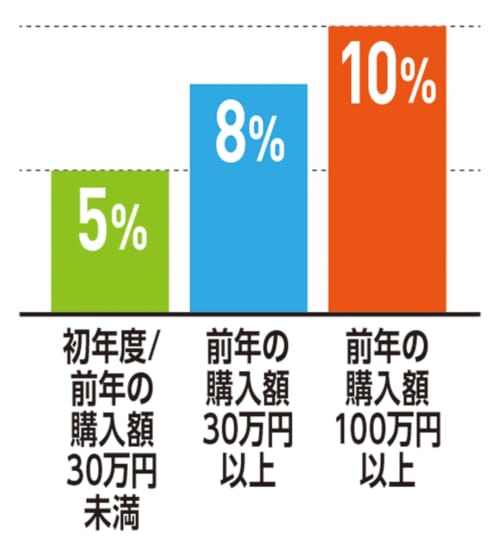

セゾンカードインターナショナル

| 年会費 | 永年無料 |

|---|---|

| ポイント還元率 | 0.5~15% |

| 保険 | 不正利用補償 |

| 追加可能カード | ETCカード、家族カード |

| 主な特典 | ・セゾンクラッセ ・永久不滅ポイント ・優待ショップ割引&優待サービス ・ABEMAプレミアム3ヶ月無料 ・海外アシスタントサービス |

| 決済方法 | Apple Pay、Google Pay、iD、Suica、PASMO、QUICPay |

| 入会キャンペーン | なし |

セゾンカードインターナショナルには、年会費永年無料という条件に加えて、もらったポイントに有効期限がない「永久不滅ポイント」を受け取れることが特徴的です。

即日審査・即日発行に対応しているクレジットカードでもあり、プラスチック製カードの発行に先立って最短5分でデジタルカードの発行ができるため、急な出費にも十分に対応できます。

グルメからショッピング、レジャー、旅行などさまざまなシチュエーションで優待ショップ割引を受けられ、セゾンカードインターナショナルを使った決済の還元率は最大で30倍です。

入会キャンペーンは実施されていませんが、「ABEMAプレミアム3ヶ月無料」から「海外アシスタントサービス」まで、既存会員に向けたサービスが充実しています。

<セゾンカードインターナショナルがおすすめの人>

- ポイントの有効期限を気にせずに貯めたい人

- 今すぐにクレジットカードを作りたい人

- 既存会員向けのキャンペーンが充実したクレジットカードを探している人

ACマスターカード

| 年会費 | 永年無料 |

|---|---|

| ポイント還元率 | 0.25% |

| 保険 | なし |

| 追加可能カード | なし |

| 主な特典 | なし |

| 決済方法 | クレジットカード決済のみ |

| 入会キャンペーン | なし |

消費者金融大手が発行する年会費無料のクレジットカードです。

カードのデザインには「アコム」などの記載は一切ないため、世間体を気にすることなく利用できます。

支払いは自動的にリボルビング方式が採用されるため、無理なく返済ができ、期限内に申し込みをすれば一括払いへの変更も可能ですよ!

特筆すべき特典やキャンペーンなどはありませんが、カードローンの延長線上として利用できるクレジットカードを探している人にとって、便利なクレジットカードと言えます。

<ACマスターカードがおすすめの人>

- 自動的にリボ払いでお買い物をしたい人

- すでにアコムのカードローンを利用している人

- 即日発行可能なクレジットカードが欲しい人

Orico Card THE POINT

| 年会費 | 永年無料 |

|---|---|

| ポイント還元率 | 1~2.5% |

| 保険 | 紛失・盗難補償 |

| 追加可能カード | 家族カード、ETCカード、QUICPayカード |

| 主な特典 | ・オリコモールの利用でポイント0.5%特別加算 ・トラベルサポート |

| 決済方法 | iD、Apple Pay |

| 入会キャンペーン | 入会後6ヶ月間ポイント還元率2% |

本カードだけでなく、家族カードやETCカードの発行手数料も無料なので、一家でお得に持てるクレジットカードを求めている人におすすめです。

ポイント還元率は通常1.0%ですが、オリコモールを利用してお買い物をする場合は0.5%の特別加算サービスがあり、さらにお得にクレジットカードを使いこなせます。

旅行保険は付帯しませんが、ホテルやパッケージツアーが割引になり、海外旅行時には日本語対応の海外デスクを利用できる「トラベルサポート」を利用できることも魅力といえますよ!

入会後6ヶ月間に限り、獲得できるポイントが2倍に上がります。

そのため、入会後すぐに大きなお買い物を予定している人もお得ですよ。

<Orico Card THE POINTがおすすめの人>

- オリコモールを経由してお買い物をしたい人

- 海外旅行を楽しむ機会が多い人

- 入会から6ヶ月以内に大きなお買い物をする予定がある人

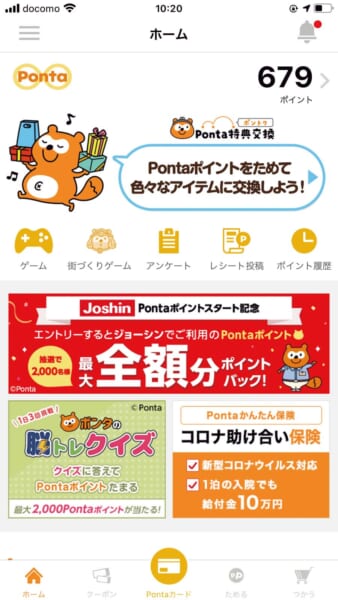

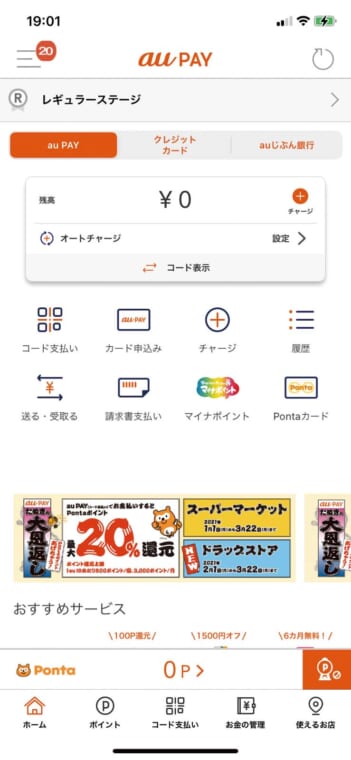

au PAY カード

| 年会費 | 永年無料 |

|---|---|

| ポイント還元率 | 1.0~5.0% |

| 保険 | お買物あんしん保険、海外旅行あんしん保険(最高2,000万円) |

| 追加可能カード | ETCカード、家族カード |

| 主な特典 | ・au PAY利用でポイント0.5%加算 ・au PAY カードからau PAYへのチャージで1%加算 ・ポイントアップ店で200円ごとに1ポイント以上増量 ・auでんきの支払いで最大5%Pontaポイント加算 |

| 決済方法 | au PAY、Apple Pay |

| 入会キャンペーン | 最大10,000円相当ポイントプレゼント |

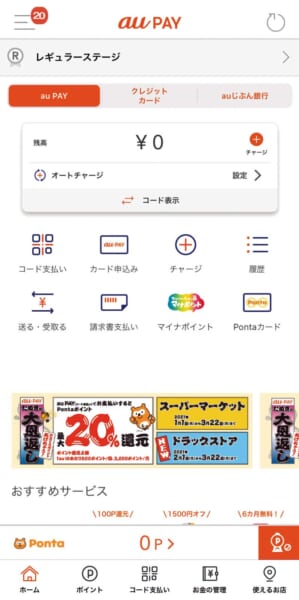

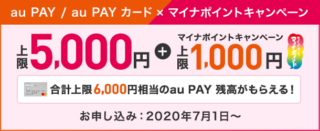

KDDIが発行している、年会費無料のクレジットカードです。

ポイント還元率が1~5%と高めの水準であり、海外旅行傷害保険に該当する「海外旅行あんしん保険」も付帯します。

このクレジットカードからau PAYにチャージした場合はポイントの二重取りができるので、au PAYを使って決済する機会が多い人なら、かならず持っておきたいクレジットカードです。

とくにauでんきの契約者は、電気料金のうち最大5%のPontaポイントを受け取れる点に注目してください!

毎月11,000円の電気代を払っているご家庭の場合、なんと1年間で7,320Pontaポイントが貯まるのです。

現在は最大10,000円相当のポイントを還元する新規入会キャンペーンを実施しており、普段よりもお得に入会できます。

<au PAYカードがおすすめの人>

- au PAYを使って決済することが多い人

- auでんきを契約している人

- 海外旅行時の保険が充実しているクレジットカードを選びたい人

学生専用ライフカード

| 年会費 | 永年無料 |

|---|---|

| ポイント還元率 | 0.1%~2.5% |

| 保険 | 海外旅行傷害保険(最高2,000万円)、カード会員保障制度 |

| 追加可能カード | ライフETCカード |

| 主な特典 | ・入会初年度ポイント1.5倍 ・お誕生月ポイント3倍 ・海外ご利用総額の3%をキャッシュバック ・海外アシスタントサービス |

| 決済方法 | Apple Pay、Google Pay |

| 入会キャンペーン | 10,000円相当プレゼント |

年会費永年無料の学生専用クレジットカードです。

卒業後はライフカードの一般カード、もしくはゴールドカードへの切り替えが可能です。

通常のライフカードと同じように入会初年度ポイント1.5倍、お誕生月ポイント3倍といった特典が付くことに加えて、海外利用分の3%がキャッシュバックされます。

カードの利用可能枠は30万円以内に抑えられますが、海外アシスタントサービスなども一般会員と同様に利用できるため、クレジットカードデビューをしたい人にぴったりですよ!

新規入会で1,000円相当、カードの利用額に応じて最大6,000円相当、家族や友達の紹介で3,000円相当のポイントが還元される入会キャンペーンも実施されており、お得に発行できます。

<学生専用ライフカードがおすすめの人>

- 18~25歳の学生で、クレジットカードデビューをしたい人

- 海外旅行をする予定のある人

- 社会人1年目からゴールドカードの発行を狙いたい人

年会費無料クレジットカードのメリット

年会費無料のクレジットカードは、有料のクレジットカードや上級カードと比べると特典の内容が減ります。

しかし、保有することで以下のようなメリットを感じられますよ。

<年会費無料クレジットカードのメリット>

それぞれの項目を詳しく解説します。

コストがかからないので持っておいて損にならない

この記事で取り上げてきたような「永年無料」のクレジットカードは、たとえ1年で1度も使わなかったとしても維持費が一切かかりません。

発行して損をすることはないので、どれか1枚だけでも発行しておくと、なんらかの理由でカードを使いたくなったときに便利でしょう。

ポイント還元で得をする可能性が大

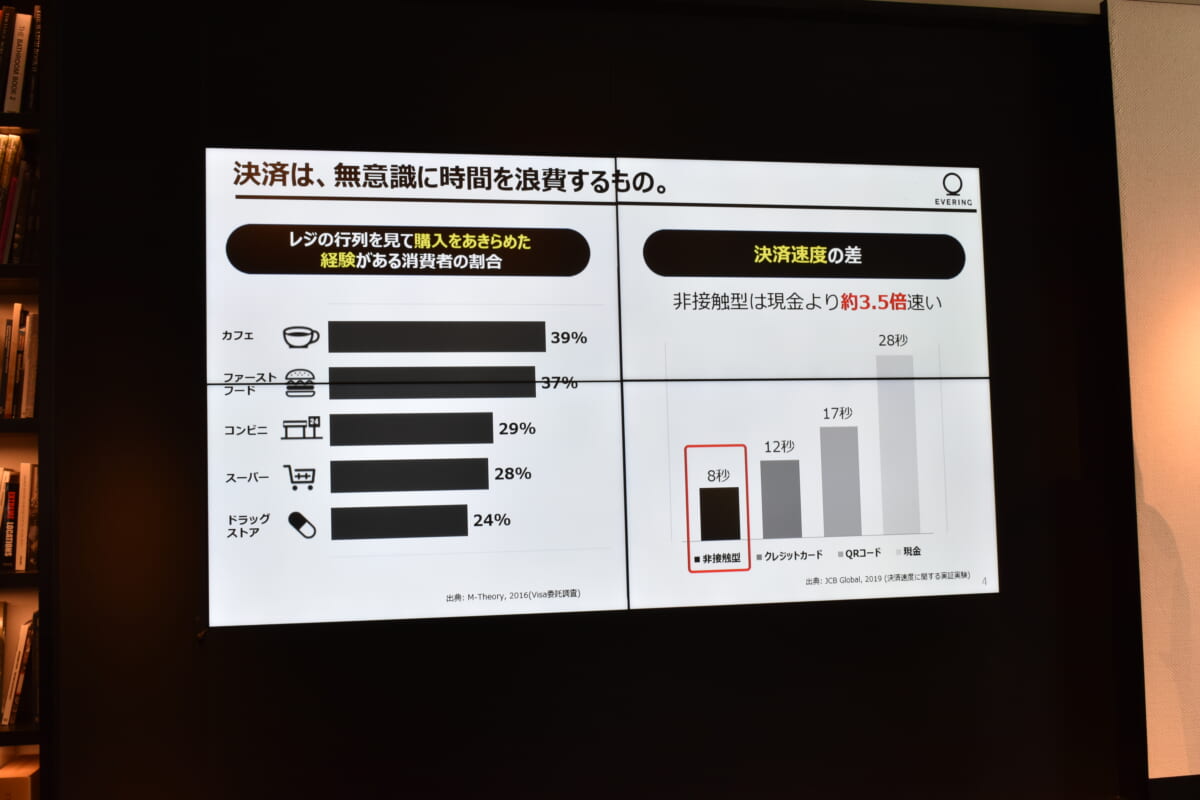

現金で支払いを済ませてもポイントバックなどの特典を受けられませんが、クレジットカードなら100円~200円といった単位のお買物にもポイントが付きます。

なかには10倍、20倍といった高い還元率を誇るクレジットカードもあり、ポイント還元で得をする可能性が大です!

無料で保険がついてくる場合もある

年会費無料のクレジットカードにも保険が付帯することがあります。

とくに、海外旅行傷害保険の有無には注目しましょう。

ケガをして治療を受けたり、入院したり、誰かにケガを負わせたりした場合に発生する治療費・賠償金を保険で賄えるため、万一の際も安心です。

年会費無料でもセキュリティなどの利用面は問題ない

年会費無料のクレジットカードだからといって、有料のクレジットカードよりもセキュリティが劣ることはありません。

ショッピング保険が付帯するカードも多く、カード会社があらゆるリスクから守ってくれますよ!

年会費無料クレジットカードの注意点

便利な年会費無料クレジットカードですが、以下の2点には注意しましょう。

<年会費無料クレジットカードの注意点>

それぞれを詳しく解説します。

年会費無料の条件に注意

年会費「永年」無料のクレジットカードなら問題ありませんが、なかには「初年度無料」というものもあります。

こういったカードの場合、2年目以降は年会費がかかることが多いため、条件を詳しく確認しましょう!

2年目以降は年会費がかかるカードだとしても、1度でも利用すれば年会費無料を継続できるカードも存在します。

無料だからといって必要以上に枚数を増やすのはおすすめしない

年会費無料のクレジットカードは発行のハードルが低く、気になったカードをいくつも作っておこうと考える人は多いかもしれません。

しかしむやみにカードを増やしすぎてしまうと、返済の管理がしにくくなり、支払い遅延などのミスを犯す可能性が増えるため注意しましょう。

とくにリボルビング払いを多用すると、月々の返済額の大半が利息という状況に陥りかねません。

年会費無料クレジットカードの選び方!失敗しないための4つの注目ポイント

年会費無料のクレジットカードだとしても、多く作りすぎるのはリスクなので、まずはどれか1枚に絞り込むことをおすすめします。

カードを選ぶ際は、以下の4つのポイントに注目しましょう。

<失敗しないカード選びのポイント>

順番に詳しく解説します。

①自分のライフスタイルに合っているか

クレジットカードにはさまざまな特徴があり、コンビニ決済やスーパーのお買い物でポイントを多くもらえるものがあれば、海外旅行時の特典が多いものもあります。

まずはどういった場面でクレジットカードを使うことが多くなりそうかを考えて、ライフスタイルに合った特典のついたカードを優先して選びましょう!

②対応している決済方法は多いか

クレジットカードによる支払いだけではなく、au PAYやApple Pay、PayPayといった、決済方法が多いカードを選んだほうが便利です。

また、一括払いだけでなくリボルビング払いにも対応しているか、反対に一括払いができないカードではないかといった支払い方法にも注目しましょう。

③還元率や特典が充実しているか

クレジットカードの還元率は、0.5~1.5%程度が相場です。

還元率が高ければ高いほどポイントを多くもらいやすいため、還元率に注目してクレジットカードを選ぶことで、ポイントを日常の買い物に使えるなどお得に利用できますよ!

各カード会社特有の特典と合わせると、還元率が10%を上回る好条件のカードもあるので、還元率・特典の充実したカードを選びましょう。

④付帯保険の内容は十分か

クレジットカードに付帯する保険は「ショッピング保険」から「旅行保険」までさまざまで、カードによって対応する種類や上限額が違います。

また、「利用付帯」と「自動付帯」の2種類があることも覚えておきましょう!

たとえば旅行保険の場合、利用付帯はそのカードを使って旅行費用を支払わなければ保険が適用されませんが、自動保険ならカードを持っているだけで保険が適用されます

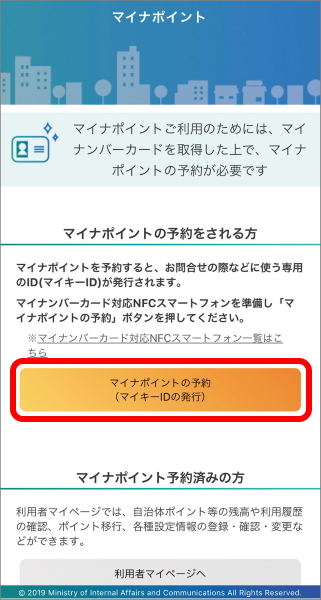

年会費無料クレジットカードの申し込みの流れ

カードの種類によって発行までの手順は若干異なりますが、基本的な申し込みの流れはどのカードを選んでも同じです。

申し込みから利用開始までの基本的な流れを詳しく見ていきましょう!

WEBサイトから申し込みを行う

キャッシュバックなどの特典は、WEBサイトからの申し込みに限定されることもあります。

発行までの日数も最短になるため、申し込みはWEBサイトから行いましょう。

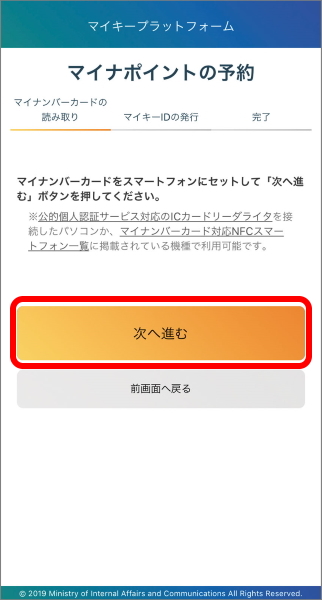

カード会社による入会審査を受ける

申し込み完了後、カード会社による入会審査が行われます。

場合によっては職場への在籍確認や、自宅・携帯への本人確認が行われる場合があります。

審査に通過するとクレジットカードが送付される

審査に通過した場合、簡易書留や本人限定郵便で自宅にクレジットカードが発送されます。

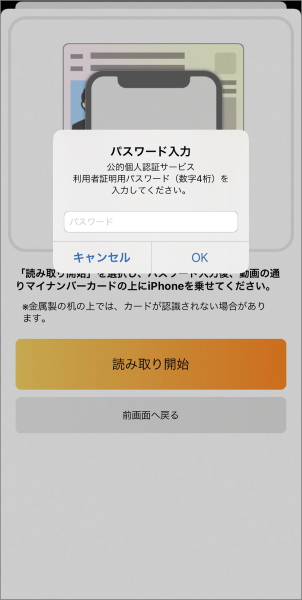

裏面に署名をしたら利用を開始できる

カードを受け取ったら、名前や生年月日等が間違っていないか確認し、裏面に署名を行いましょう。

署名が完了すれば、その日からクレジットカードの利用を開始できます!

年会費無料クレジットカードに関するQ&A

この記事の最後に、年会費無料のクレジットカードに関するQ&Aをご用意しました。

<年会費無料クレジットカードに関するQ&A>

順番に詳しく解説するので、記事のおさらいもかねてチェックしてみてくださいね。

なぜ年会費無料のクレジットカードが多いの?

クレジットカードを利用すると、利用額の一部が手数料としてクレジットカード会社に支払われており、これはカード会社にとって重要な収入源といえます。

カード決済をしてくれる会員が多ければ多いほどカード会社の利益が増えるので、年会費を無料にしてでもカードを発行する会社が多いのです。

また、支払い方法を分割払いにしたり、リボルビング払いにしたりした場合、利用者はカード会社に対して手数料や利息を支払わなければなりません。

こういった形で、年会費以外からも利益を生み出す構造が作られているため、さまざまな特典が付帯したクレジットカードが無料で手に入るんですね!

年会費無料のクレジットカードを持つメリットは?

年会費無料のクレジットカードを持つ主なメリットは、以下の4点です。

<年会費無料クレジットカードのメリット>

とくに年会費永年無料のクレジットカードの場合は、何年持ち続けても維持費が一切かからないので、ユーザーにとってのリスクがありません。

詳しくは【年会費無料クレジットカードのメリット】で述べているので、深く知りたいポイントがある場合はあらためて内容をチェックしてみてくださいね。

年会費無料のおすすめクレジットカードは?

以下の15枚はとくにおすすめのクレジットカードです。

<2022年最新のおすすめ年会費無料クレジットカード15選>

いずれも年会費永年無料で保有できるクレジットカードですが、カードによって特徴は大きく異なるので、ライフスタイルに合ったカードを選びましょう!

各カードの詳細は【2022年最新のおすすめ年会費無料クレジットカード15選】で解説しているので、気になるカードから順番にチェックしてみてくださいね。

まとめ

2022年最新のキャンペーン情報等を加味すると、年会費無料クレジットカードでとくにおすすめできるのは以下の15枚です。

<2022年最新のおすすめ年会費無料クレジットカード15選>

また、年会費無料のクレジットカードを持つメリットは以下の4点です。

<年会費無料クレジットカードのメリット>

クレジットカード会社は、年会費以外にも「加盟店からの手数料」や「利用者からの金利・手数料」などで利益を出しているため、高還元率や特典の多いクレジットカードを無料で発行できています。

年会費無料だからといってセキュリティに欠陥が生じたり、年会費有料のクレジットカードと比べてサービスやサポートの質が落ちたりすることはありません。

ぜひライフスタイルに合った年会費無料のクレジットカードを発行して、現金決済よりも便利でお得なクレジットカード決済を利用してみてくださいね。

(@enopay110)

(@enopay110)

代表取締役社長 (@sakezukitousipp)

代表取締役社長 (@sakezukitousipp)