成人の場合、健康的な平熱が36.5℃〜37℃と言われているなか、36℃未満の低体温の人が増えている昨今。とくに体が冷えやすいといわれる女性のあいだでは、「温活」が注目を集めています。

“温活ドクター”として知られる医師の石原新菜先生によると、数ある方法のなかでも「腹巻き」が究極の温活法だとか。その理由と腹巻きを選ぶ際に気をつけたいポイントを教えていただきました。

冷えは万病のもと。

体を温め「気」「血」「水」を巡らせよう

石原先生によると、体の不調はすべて「冷え」が原因で引き起こされているとか。それはいったいどういうことなのでしょう?

「東洋医学の世界では、人の体は『気(き/エネルギー)』『血(けつ/血液)』『水(すい/リンパ液や唾液、汗など、血液以外の水分)』の3要素で構成されていると考えます」(温活ドクター・石原新菜先生、以下同)

「気血水がきちんと巡ることで、健康な状態を維持できるようになっています。これはつまり、体が冷えて血液が巡らない状態が続くと、気・水も巡らなくなりさまざまな不調が起こるということです。肩こりや頭痛、生理痛、便秘、むくみなどもすべて、冷えが原因」

これは、美容も同様だそう。

「血液はお肌の細胞のすみずみまで酸素や栄養を届ける働きを担っているので、血流が悪くなると肌の代謝が悪くなり、ニキビやくすみ、乾燥などのトラブルが起こります。

さらに、体温が1℃下がると代謝が13%くらい落ちるので、太りやすくなったりむくみやすくなったりしますし、免疫力も30%落ちるので、風邪をひきやすくなったり、アレルギーになったりします」

健康を維持するために

取り入れたい4つの温活

石原先生によると、健康を維持するうえで大切な温活は4つ。1に運動、2にお風呂、3に食事、そして4に「腹巻き」です。

「体温の40%は筋肉によってつくられます。女性に冷え性が多いのも、男性より筋肉量が少ないから。なので、運動をして筋肉量を増やすと体温が上がります。それから、お風呂に入って体を温め、しょうがなど体が温まるものを食べること。そして腹巻きを着けて、つねにお腹を温くしてあげれば完璧です」

この4つをきちんと行うと、2週間で0.5℃、1ヶ月で1℃平熱があがる人も珍しくないとか。さらに腹巻きの着用だけでも、便秘が解消されるなどいい変化が見られるそうです。

「脳と心臓と肺以外の臓器はすべてお腹の中に詰まっています。そのお腹を温めれば臓器の血流がよくなるので、全身にちゃんと血液が巡るように。さらに免疫細胞の7割はお腹の中にあるので、お腹を冷やすと免疫細胞の動きが鈍くなり、免疫力がさがるとも言われています。つまり、お腹を温めることは、気血水の巡りをよくするだけでなく、免疫力も高められる。まさにいいことづくめなんです」

お腹をしっかり温められる

「腹巻き」選びのポイント

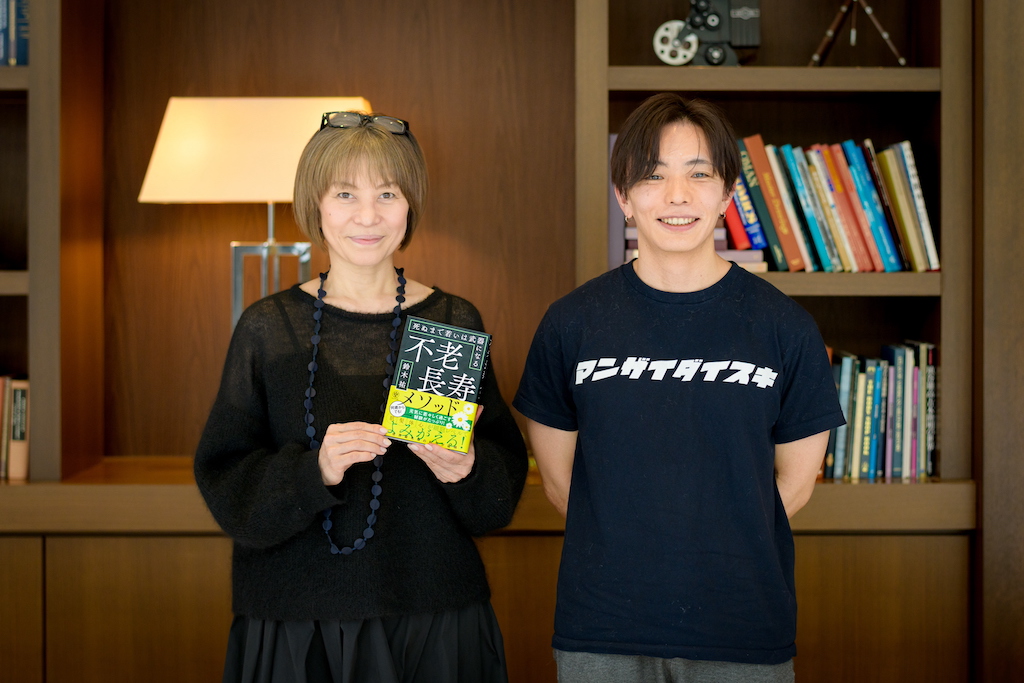

24時間365日、腹巻きをしているという石原先生。生理が3ヶ月止まったことがきっかけではじめた腹巻き生活を、もう18年も続けているとか。

「私の学生時代はチビTが流行っていて、お腹を見せるのがおしゃれ、腹巻きなんてとんでもないという時代。腹巻き自体もかわいいデザインのものはまったくなく、そもそも選べるほど種類がありませんでした。でも今は選択肢がたくさんあるので、自分に合うものが見つかるはず。ぜひ日常に取り入れてみてください」

温活の注目度が高まるとともに、さまざまなメーカーから発売されるようになった腹巻き。たくさんありすぎてどれを選んだらいいのかわからないという人のために、選ぶときのポイントも教えていただきました。

1. 素材はシルク

「肌が弱い人でも使えて万人におすすめなのが天然素材。なかでももっとも刺激が少ないのがシルクです。綿もいいのですが、汗をかくなどして濡れたときに乾きにくいのが欠点。その点シルクは、薄くて温かく、乾きやすいとメリットだらけです。もちろん肌が強く化学繊維でも大丈夫な人は、化学繊維でも問題ありません」

2. お腹全体を温められる長め丈

「とくに女性はみぞおちから恥骨あたりまでを覆える、長めのタイプがいいと思います。丈が短いと、たとえば胃のあたりが寒かったりと、温められる範囲が限定的になってしまいます。お腹全体をしっかりと温めたほうが、腹巻き効果も感じやすいはずです」

温活ドクターのおすすめ腹巻き6選

腹巻きを選ぶ際のポイントがわかったところで、石原先生のおすすめ腹巻きをご紹介します。

1.薄手のシルク生地で肌にやさしい。二重に折り返しても使えるロング丈

セラフィック「肌側シルクうるおい腹巻き」

3600円(税抜)

「肌にあたる面がシルクの糸をパイル状に編み上げた生地になっている、肌にやさしい腹巻きです。セラフィックの商品は肌ざわりがよく、着けていて気持ちいいのが魅力。柔らかでよく伸びるので、お腹まわりにやさしくフィットします。胸元から腰まわりまでしっかり温められるロングタイプで、折り返して二重にして使えるのも特徴。お家時間や外出時、就寝時など、シーンに合わせて巻き方を変えることができます」

2.シルクをたっぷり配合し、蒸れにくく夏でも快適

Puccele(ピッシェル)「シルク綿腹巻」

2530円(税込)

「私が長年愛用している老舗メーカー、美光さんが作る大人の女性向けブランド『Puccele』の腹巻きです。この記事のトップ写真に写っているしま柄の腹巻きと、グレーの腹巻きも美光さんの商品です。75%とシルクがたっぷり配合されているのが特徴で、吸放湿性に優れているので蒸れる心配がなく、夏場でも快適に着用できます。胸下から腰回りまですっぽり覆える大きめサイズで、安心感のある着け心地です」

3.バスト下からお尻&太ももまで、広範囲をソフトにカバー

Puccele「オーガニックコットン腹巻付きオーバーパンツ」

2750円(税込)

「お腹から太ももまで包めるパンツ型で、寒い時期に重宝する一枚。肌にも環境にもやさしいオーガニックコットン素材なので、敏感肌の方にもおすすめです。洗濯タグも肌にあたらないよう外側に付けられていて、チクチク感が苦手な方でも気持ちよく着用できますよ。足口にゴムを使わないなど、血流を妨げない工夫もしっかり。ほどよく厚みがあるので、お家時間や就寝時などのリラックスタイムにおすすめです」

4.24時間365日着用しやすいパンツ型のヒートテック腹巻き

ユニクロ「ヒートテックウエストウォームショートパンツ」

1290円(税込)

「私は日中はユニクロのヒートテックを愛用しています。化学繊維なので肌質を選んではしまいますが、吸湿発熱機能を備えているので、極薄・軽量とは思えないくらい温かいです。薄いので上に着る服を選びませんし、さらにウルトラストレッチ素材なので上からジーンズを穿いても動きを妨げません。私は、夏の冷房の効いた室内などでも着用したいので、冬にまとめ買いするようにしています」

5.魔法びんの「サーモス」から誕生したあったかファッションブランド

&ONDO(アンドオンド)「微起毛あったかハラマキ」

2750円(税込)

「『&ONDO』は、魔法びんで知られるサーモスさんが2024年に立ち上げたブランド。魔法びんのように体の熱を蓄え保温してくれるアイテムをラインナップしています。なかでもこの腹巻きは薄手で上下に縫い目がない微起毛タイプ。これも化学繊維ではありますが、着けているのを忘れるくらいに快適な着け心地で、見た目もスタイリッシュ。それでいて保温効果も抜群です。腹巻きのほかにも、ルームソックスや手首を温めるアームウォーマー、首元を温めるネックインナーなどがあり、どれも着用するとすぐに温かさを体感できるので、ぜひ試していただきたいです」

6.天然鉱石を繊維の中に練り込んだ、着けるだけで体を温める機能素材

BSファイン「ウエストウォーマーロング」

4950円(税込) ※LLサイズのみ5500円(税込)

「『BSファイン』は、“着る岩盤浴”というキャッチコピーで有名なブランド。岩盤浴で人気の天然鉱石・ブラックシリカを繊維に封入した新・機能素材が使われていて、鉱石の遠赤外線効果により体をじんわり温め、その体温を生地が蓄熱し保ち続けてくれます。温かくても熱くはならず、汗をかいたり蒸れたりといった心配もありません。通常のウエストウォーマーより5cm長い“ロング”なら、背中からお尻までしっかり温められますよ」

体を内側から温めれば

温活効果が倍増

先ほどご紹介した4つの温活を全部行えるのがベストではありますが、運動をしたりお風呂にゆっくり浸かったりたりする時間がないというときもあるでしょう。そこで腹巻きの次に取り入れてほしいのが、お腹の中から体を温める「食事温活」です。

「漢方には、『陽性食品』と『陰性食品』という考え方があります。陽性食品とは体を温める食べもののこと。反対に体を冷やす食べものを陰性食品と呼びます。簡単に言うと、寒い地域で作られるものや、色が暖色のもの、冬に食べるとおいしいと感じるものが陽性食品。暑い地域で作られるものや、寒色のもの、夏に食べるとおいしいと感じるものが陰性食品です」

エスビー食品「国産蒸し生姜パウダー」※石原新菜医師監修

500円(税別)

「陽性食品のなかでも特に有名なのがしょうがです。『しょうがを毎日食べよう!』 と思うと難しく感じるかもしれませんが、パウダータイプのしょうがなら飲み物にふりかけるだけで簡単に摂取できます。しょうがは、同じく陽性食品の紅茶と味わいとしても相性がいいので、紅茶にしょうがパウダーをふりかけて飲むのがおすすめです」

紅茶にしょうがパウダーをかけて飲む。たしかにこれなら簡単で、毎日でもできそうです。ちなみに、コーヒー好きには残念ですが、コーヒーは陰性食品。でも、陽性食品のシナモンパウダーをかけて飲めば体を冷やさずに済むと石原先生は言います。

「現代人の体温が下がっている理由のひとつに、陰性食品の食べ過ぎが挙げられます。たとえばバナナやオレンジ、トマト、ビール、うどん、マヨネーズなどが陰性食品。陰性食品に好きなものが多いという方もいるでしょう。その場合は、先ほどのコーヒーにシナモンパウダーをかけたのと同様、少し工夫をしてみましょう。

たとえば、うどんに七味唐辛子(陽性)やネギ(陽性)をたくさん入れる、ビールは塩辛いおつまみ(陽性)と一緒に飲むといったように、陽性食品と組み合わせてみる。あとは煮たり焼いたりして水分を減らすという方法もあります。そうすれば陰性食品は、中庸(陰性と陽性の中間)〜陽性食品に変わります。なので、南国の果物はドライフルーツにして食べるといいですね。このくらいの工夫であれば無理なく続けられると思うので試してみてください」

人の本来の平熱は脇の下で36.5℃〜37℃くらい。お腹の中はさらに1℃高く、37.5〜38℃くらいあるのが理想だそう。「私の体温そんなに高くない」と思った人はぜひ、これを機に腹巻き温活をはじめてみてはいかがでしょうか。一度はじめたら、腹巻きがないと落ち着かないくらい、腹巻き好きになるかもしれません。

Profile

医師 / 石原新菜

内科医、イシハラクリニック副院長。漢方医学、自然療法、食事療法により、数々の病気の治療にあたっている。わかりやすい医学解説が人気で、講演、テレビ、ラジオ、執筆活動と幅広く、「温活ドクター」としても知られている。13万部を超えるベストセラーとなった著書『病気にならない蒸し生姜健康法』(アスコム健康BOOKS)をはじめ、『カラダの不調が消える奇跡の「腹巻き健康法」』(ロング新書)など多数。

HP