夏本番を迎え、暑気払いにはやっぱりビールが最適だろう。と言うわけで、そんなシーンをテーマに、大のビール好き5人がオススメを紹介!

※こちらは「GetNavi」 2023年9月号に掲載された記事を再編集したものです。

※本特集で紹介しているビールは、数に限りがあるため販売を終了している場合があります

【私が選びました】「GetNavi」編集部・鈴木翔子の4本

「GetNavi」フード担当・鈴木翔子

編集者兼バーテンダー。カレーとビールのセットが好き。黒ビールファンだが、夏は酸味のあるビールを欲する。

①Lambiek Fabriek

Organic Geuze Natur-Elle

3800円

■グーズ/Alc 6.2%

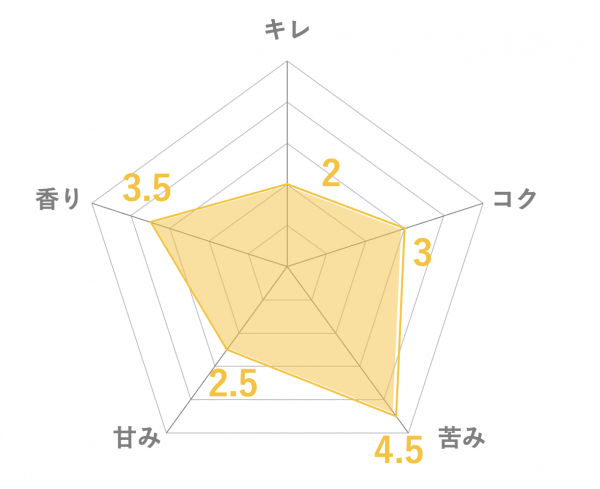

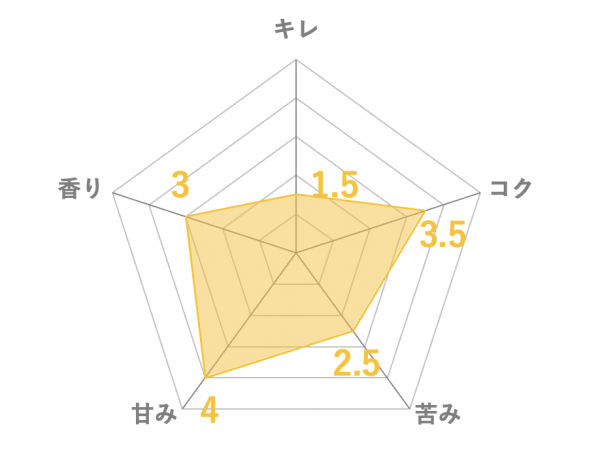

サワービールのルーツと言える、野生酵母ビール「ランビック」を手掛けるベルギーの気鋭のブルワリーによる一本。柑橘や干し草のような香りと酸味に、オークの温かみが調和している。

●一度飲むとクセになる個性派

「『ランビック』の新旧を混ぜて造る『グーズ』は、未知のビールに出会いたい人に薦めたいビアスタイル。なかでも本品は、土っぽい香りときれいな酸味、繊細な泡がクセになるおいしさです!」(鈴木)

②BLACK TIDE BREWING

Musubi Maru

3168円(4本)

■IPA/Alc 6.5%

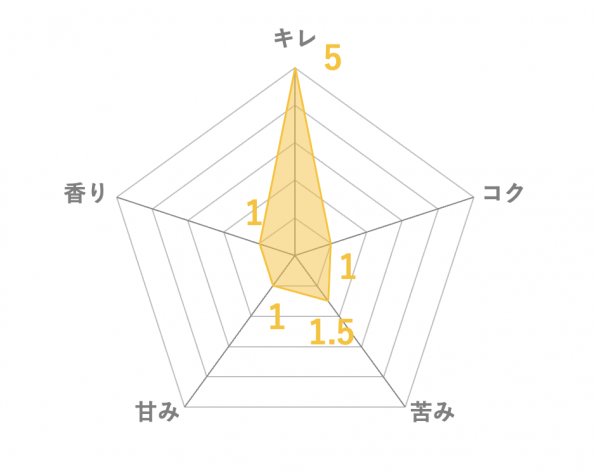

気仙沼の名を世界に轟かせたブルワリーが、仙台・宮城の観光PRキャラクター「むすび丸」とコラボ。かわいいルックスとは裏腹に、個性派ホップのクライオをふんだんに使用したジューシーなIPAに仕上げている。

●夏夜の始まりはコレで乾杯

「強い苦味とトロピカル感のバランスが絶妙で、夏の宵の口に飲みたくなる味。チビチビ飲んで温度による味変を楽しむのもアリ。個人的には甘さがほのかに顔を出す少しぬるめも好き」(鈴木)

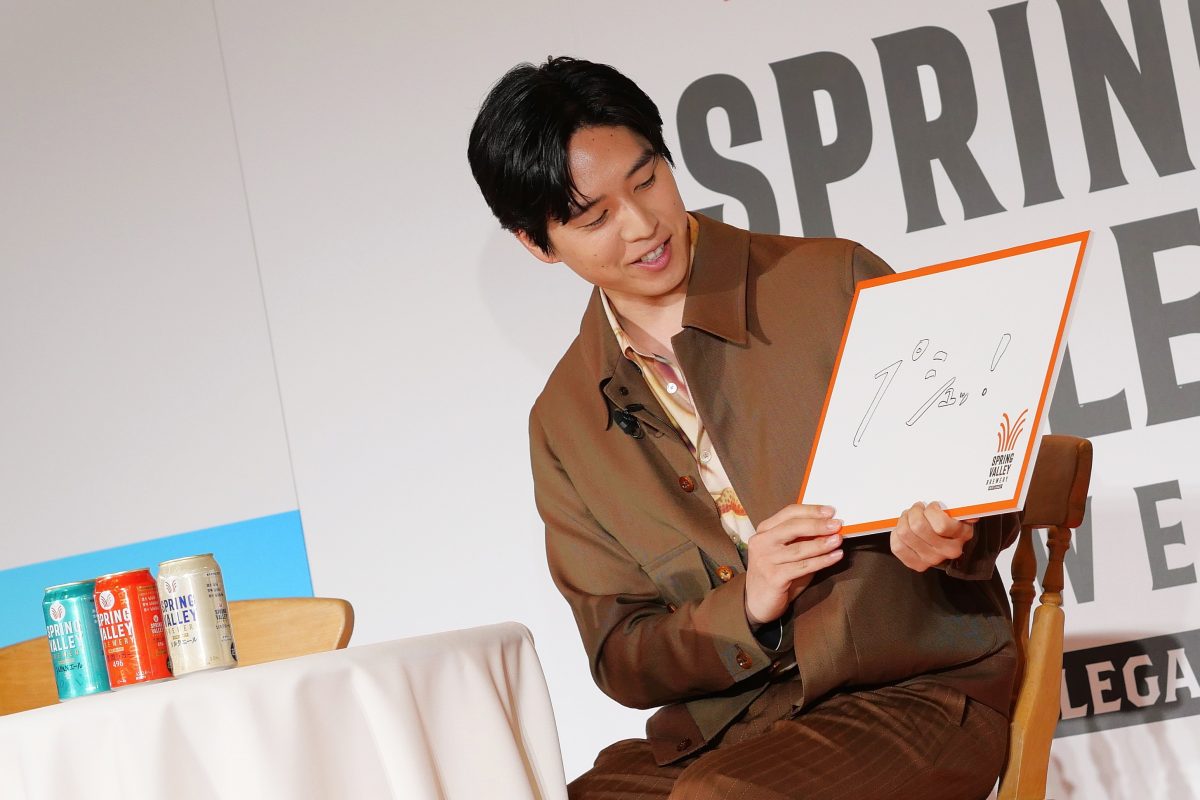

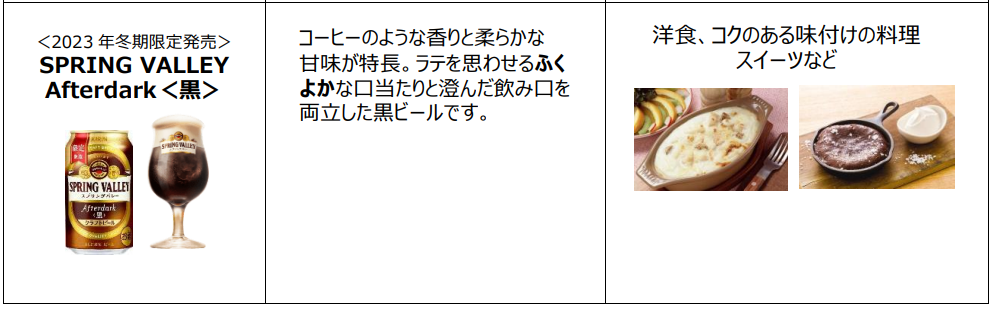

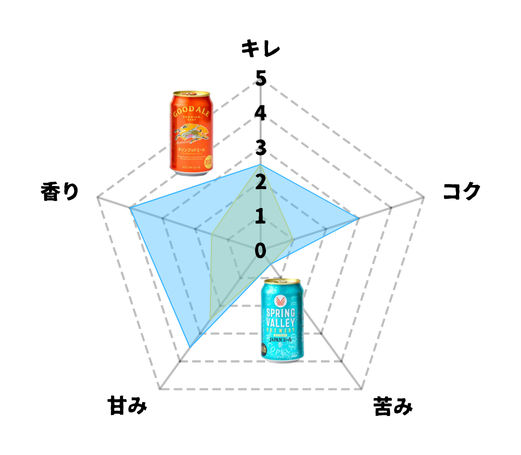

③キリンビール

スプリングバレー ジャズベリー

460円

■フルーツビール/Alc 5%

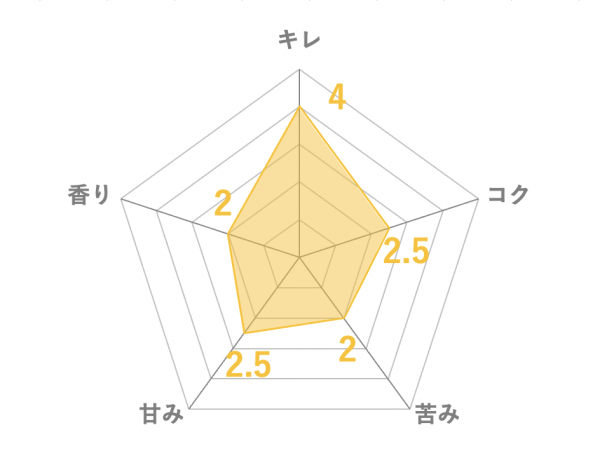

麦芽とともにラズベリー果汁を発酵させたフルーツビール。ワイン酵母がフルーティさとともに複雑味を生んでいる。パッションフルーツのような爽やかな香りが特徴のギャラクシーホップを使用。

●華やかな味わいの本格フルーツビール

「シャンパンのような華やかさが魅力。ほど良い甘味と酸味にホップが効いていて、ジュースのような甘いフルーツビールが苦手な人にもオススメ。酸味の強いチーズやローストビーフにマッチ」(鈴木)

④ベアードブルーイング

スルガベイ インペリアルIPA

実売価格450円

■インペリアルIPA/Alc 8.5%

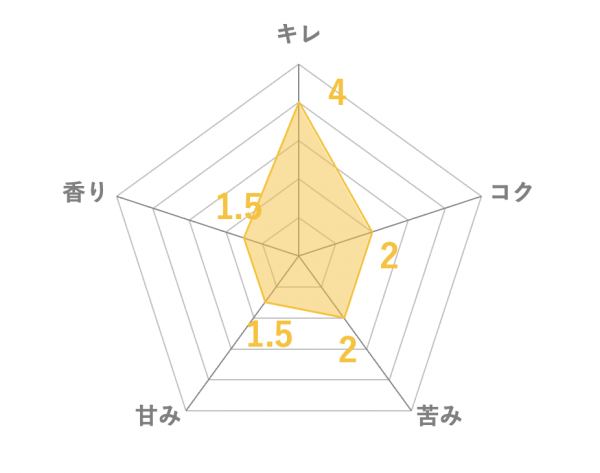

2000年創業の同ブルワリーは、米国出身のベアード氏が日本でいち早く母国流のクラフトビールを発信したカリスマ。本品の弾けるようなホップの苦味は、駿河湾の夜空を彩る花火大会をイメージしている。

●どっしり構えた重さが心地良い

「苦味とコクが強い重めの味わいながらも、ほのかな甘さが残り、硬派ながら懐の深さを感じる味。度数が高いので、余韻を噛み締めゆっくり飲むのがベスト。つまみは焼きそばやイカ焼きが◎」(鈴木)

【私が選びました】「ビール女子」編集長・吉原咲子の3本

ウェブメディア「ビール女子」編集長・吉原咲子さん

記事の企画・編集やイベント運営を担当。20歳のときにベルギービール店で働きビールに魅了され、いまに至る。

①ISLAND BREWERY

ゆず麹エール

800円

■フルーツビール/Alc 5%

ブルワリーがある長崎県壱岐の名産のひとつ、柚子の果汁やピールを使った爽やかな一本。世界が認めた壱岐焼酎の製造に使われる白麹由来のクエン酸で、バランスを調えている。

●穏やかな柑橘香でリラックス

「同ブルワリーは、“魚に合うビールを”をコンセプトに2021年に生まれた醸造所。柚子は冬の果物ですが、オレンジのビビッドな香りとは異なるほっこり穏やかな柑橘香が、夏にも癒しをくれます」(吉原)

②KUNITACHI BREWERY

夏のあわい take3

900円

■サワーエール/Alc 5%

レッドプラムを副原料に用い、梅やベリー系果実のような甘酸っぱさを表現したサワーエール。フルーティーなアメリカ産ホップで果実味を底上げし、プラムのタンニンと強めの酸味が味を引き締めている。

●魅惑の色と甘酸っぱさにうっとり

「梅のような酸味と、ベリー系の甘味がかくれんぼしていて、酸味が恋しくなる夏にピッタリ。ルビー色の液色にうっとりしながら、複雑に絡み合う甘酸っぱさをぜひ堪能してみてください!」(吉原)

③Be Easy Brewing

Mantsukoi

650円

■モダンケルシュ/Alc 5%

青森県に移住した米国人ブルワーが、ドイツのビアスタイル「ケルシュ」を現代的に昇華。ニュージーランド産ホップでレモン、ライム、パイナップルのような華やかな香りを生かし、津軽弁でいう「まんつこい(=まぶしい)」味を表現した。

●夏疲れした身体を癒してくれる

「容赦なく降り注ぐ夏の太陽に身体が疲れてしまったときにオススメの一本。華やかな香りと、ドイツ生まれのビアスタイル『ケルシュ』ならではのスッキリした味わいで、癒し効果抜群です」(吉原)

【私が選びました】フードツーリズムマイスター・今西絢美の3本

フードツーリズムマイスター・今西絢美さん

フードツーリズムマイスターの資格を持つライター。ブルワリーからワイナリーまで幅広くチェックしている。

①ブルックリン・ブルワリー

ブルックリンサマーエール

実売価格385円

ペールエール/Alc 5%

NYを拠点に世界中で人気を博すブルワリーの、夏季限定ビール。ビーチやBBQなどでの飲用をイメージしたペールエールで、明るく華やかな香りとスッキリとした後味が猛暑も吹き飛ばしてくれる。

●夏の到来を告げる爽やかさ

「夏らしい爽やかさが特徴で、酸のある柑橘系の香りが際立つ逸品。飲み心地が強く、シーフードや肉・野菜のグリルと好相性。これを飲むと『今年も夏が来た!』という気持ちになります!」(今西)

②カーブドッチブルーイング

Croix La Mer

2420円

■サワーエール/Alc 6%

新潟県を代表するワイナリーが新たに手掛けたクラフトビールの一本。「Croix」はフランス語で海を意味し、あえて果物は使わずにフルーティな香味や酸味を醸し出している。ワイングラスで嗜むのがオススメ。

●苦味が控えめでビールビギナーに◎

「ワインのような酸と果実味が爽やかで、夏にピッタリ。炭酸は控えめで後味に少し苦味を感じる程度なので、普段ビールを飲まない人にもオススメです。酸味のある料理や甘いお菓子とマッチ!」(今西)

③ヤッホーブルーイング

インドの青鬼

323円

IPA/Alc 7%

長野県発、国内クラフトビールのビッグネームによるIPAの代表作。ホップのガツンとした苦味とグレープフルーツのような柑橘香が特徴で、濃い味付けのメニューや肉料理、スパイシーな一皿によく合う。

●夏の太陽によく合うフルーティな香り

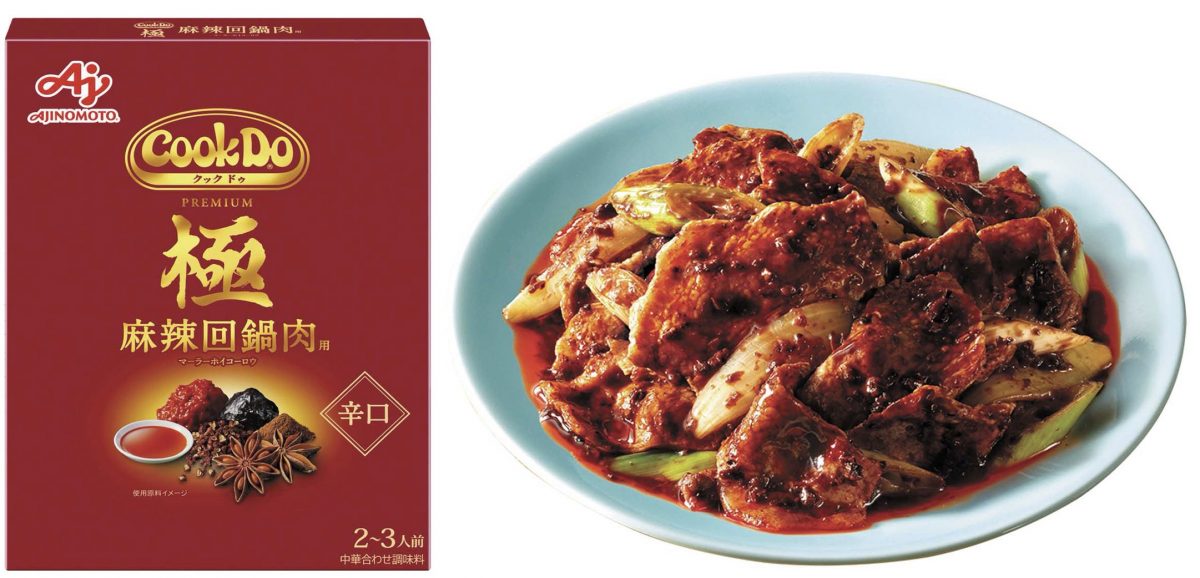

「ホップの青々しい香りや苦味がしっかり感じられる人気のビアスタイルの一本。グレープフルーツのような香りが、夏の太陽によく合います。スパイシーな中華料理との相性がバッチリ!」(今西)

【私が選びました】フードライター・中山秀明の3本

フードライター・中山秀明さん

フード全般のトレンドに詳しく、お酒はクラフトビールが大好き。飲み比べや食べ合わせの取材経験も豊富だ。

①奈良醸造

COCO

実売価格726円

■ココナッツポーター/Alc 3.5%

伝統的な黒ビール系ビアスタイルの「ポーター」に、甘くまろやかなココナッツのニュアンスをプラス。缶内に窒素ガスが充填されており、ふわもこの泡によるクリーミーな口当たりと豊かな甘味を存分に楽しめる。

●低アル軽快でもコク深で夏に旨い黒

「ロースト麦芽ならではのチョコのような甘香ばしさに、乳糖やココナッツのミルキーさがナイス。南国調と低アルで軽やかな飲み口は、夏に最適。シルキーな泡は、ギネスビール好きなら垂涎!」(中山)

②リオブルーイング

トーキョーベイコースト セゾン

670円

■セゾン/Alc 6%

ベルギービールの名誉騎士に認定された福岡県出身の奇才が、ベルギーの伝統に革新的な手法を掛け合わせて醸造。直輸入のベルギー産麦芽と酵母のフルーティさやスパイシーさを感じる華やかな一本。

●ヘイジー好きにもオススメのセゾン

「夏の農作業時の飲用目的で生まれたベルギービールがセゾン。この伝統的なビアスタイルが、ジューシーに。爽やかな酸やコリアンダーのスパイス感もゴキゲンで、ヘイジーIPA好きにも◎」(中山)

③VERTERE

Passiflora

950円

■ヘイジー・IPA/Alc 7%

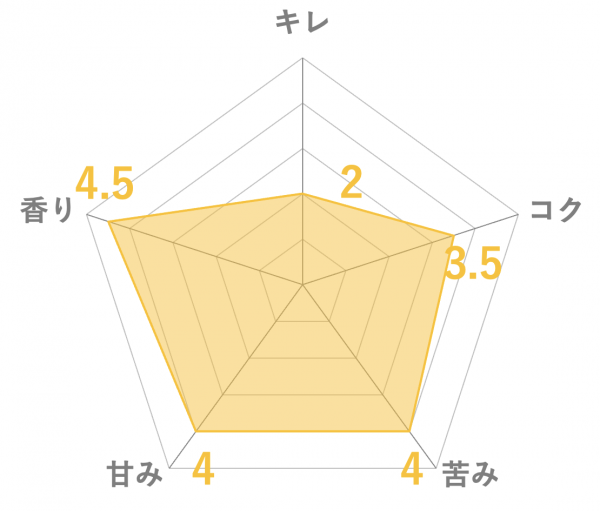

豊かな自然と水に恵まれた奥多摩に醸造所を構える、東京屈指の人気ブルワリーのヘイジーIPA。南国を思わせる甘く陽気なアロマとフレーバーに、やわらかな舌触りとほど良い苦味が響き合う。

●味はもちろんデザインも素晴らしい!

「香りは温かみのある柑橘や、パッションフルーツのような完熟果実。そこに、ハーバル感をまとったグラッシーな苦味が交わり絶品!! バテレはロゴやデザインもオシャレで、グッズもオススメ」(中山)

【私が選びました】GetNavi web副編集長・和田史子の3本

GetNavi web副編集長・和田史子

2023年よりお酒担当。目下の夢は、スコットランドのブリュードッグ直営ホテルで部屋のタップからビールを飲むこと。

Beer the First

Loop Marunouchi

743円

■アンバーエール/Alc 5%

東京都・丸の内エリアの災害備蓄菓子を活用し、香ばしさが特徴のアンバーエールに仕上げている。モルトの甘味と心地良いビター感、華やかなホップの風味が特徴だ。

●ホップの存在感が強く満足感抜群

「“丸の内の災害備蓄品をアップサイクルした”というストーリーがいまっぽい商品。ホップの香りも苦味も強めで、満足感たっぷり! そこへ焼き菓子の香ばしさと甘味が個性を与えています」(和田)

②ブリュードック

HAZY JANE

429円

■ニューイングランドIPA/Alc 5%

スコットランドを代表するブルワリーが造るニューイングランドIPA。苦味を抑えることでホップの華やかさを凝縮し、飲み口はスムース。パイナップルやマンゴーなど南国の果実のようなアロマが華やかだ。

●見て飲んで幸せになれる一本

「無濾過による濁りのある液色と、マンゴーや桃を思わせるフルーティな香り、苦味を抑えた軽やかな味わいが絶妙。通年で自宅にストックしていて、330㎖と少なめなのも個人的にちょうど良い」(和田)

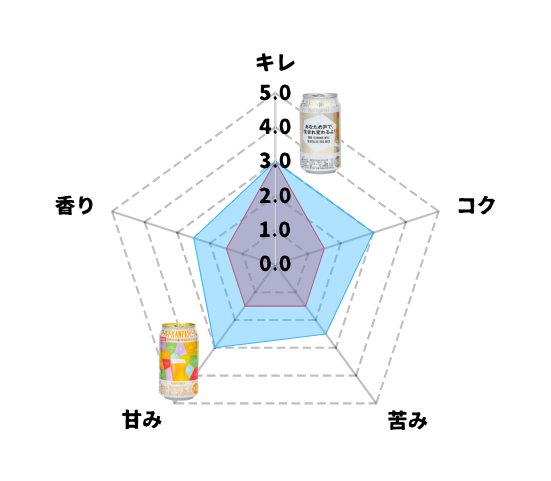

③キリンビール

キリン スプリングバレー サマークラフトエール<香>

実売価格273円

■セッションエール/Alc 4.5%

アルコール度数の低い上面発酵ビールのことを指すビアスタイル、「セッションエール」を採用。オーストラリア産の希少なギャラクシーホップを使用し、南国のフルーツのような華やかな香りと心地良い苦味を楽しめる。期間限定販売。

●真夏にふさわしい香りと苦味

「ワインのような芳しい香りとバランスの良い苦味で、スッキリ飲みたい夏に◎。希少ホップを大量に使っているため、現時点では通年供給できないそうですが、その希少性にもそそられます!」(和田)

![スーパードライ [新・辛口 生 ビール]アサヒ缶 [ ビール 350ml×24本 ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51DkBz8yZsL._SL500_.jpg)

![サッポロ 生ビール 黒ラベル [ ビール 350ml×24本 ]](https://m.media-amazon.com/images/I/41z5-Cqe1qL._SL500_.jpg)