いわゆる“スーパーカー”と呼ばれるクルマにはロマンあふれるエピソードがついてまわるものだが、車名からして逸話となっているモデルがある。今回は「12気筒以外はフェラーリを名乗れない」「早逝した愛息の名を残したかった」「スモール・フェラーリの新ブランドとして確立したかった」などの説から“跳ね馬”のエンブレムを付けずに市場に放たれたディーノ206GT(1967年~)/246GT(1969年~)の話題で一席。

【Vol.13 ディーノ206GT/246GT】

1965年開催のパリ・サロンにおいて、カロッツェリア・ピニンファリーナのブースに1台のGTカーが展示される。車名は「ディーノ206GTスペチアーレ」。スポーツプロトタイプのディーノ206SのシャシーにV型6気筒エンジンを縦置きでミッドシップ搭載し、ノーズ先端に並ぶ4灯のヘッドランプや大きな弧を描くフロントフェンダー、カムテールにとけ込む、流れるようなリアクォーターパネルなどをスタイリングの特徴としたデザインスタディは、実はフェラーリ社が画策した新ジャンルのロードカーだった。そして、1966年開催のトリノ・ショーではより進化したプロトタイプ版が登場。1967年開催の同ショーになると、エンジンを横置きのミッドシップ搭載に変更した最終プロトタイプの「ディーノ206GT」が披露された。

■フェラーリ製ロードカー初のV6ミッドシップ車の登場

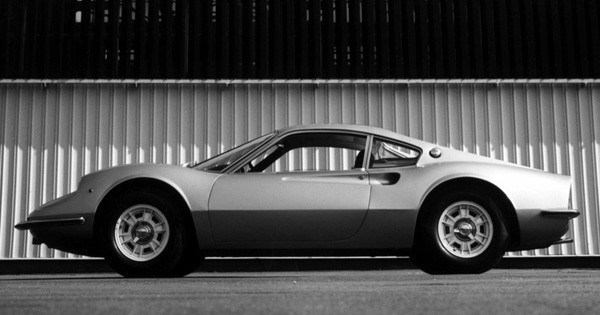

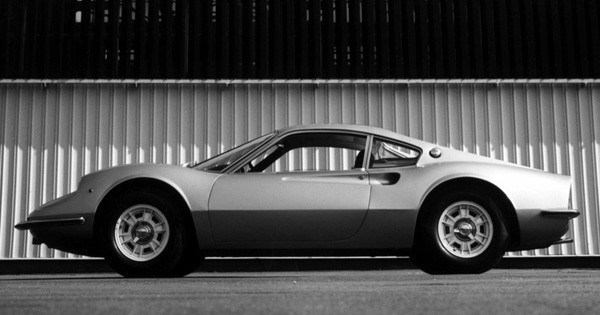

ディーノ206GT。アルミ合金の2座クーペボディに1987cc・V型6気筒DOHCユニットを組み合わせる

ディーノ206GT。アルミ合金の2座クーペボディに1987cc・V型6気筒DOHCユニットを組み合わせる

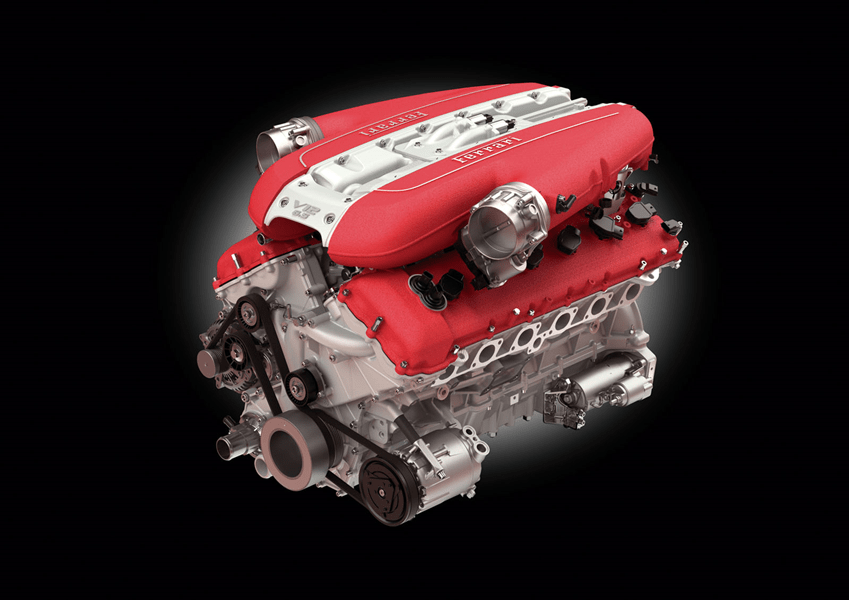

フェラーリの創業者であるエンツォの愛息で、1956年に他界したアルフレード・フェラーリの愛称“ディーノ(Dino)”をブランド名に冠したディーノ206GTは、1968年より販売を開始する。基本骨格は楕円チューブと角型鋼管で構成したスチール製チューブラーフレームをメインに前後サブフレームとクロスメンバーをセットし、ホイールベースは2280mmに設定。組み合わせる2座クーペボディはアルミ合金で仕立てる。懸架機構には前後ダブルウィッシュボーン/コイル+アンチロールバーを、操舵機構にはラック&ピニオンを、制動機構にはサーボアシスト付き4輪ディスクブレーキを採用した。横置きでミッドシップ搭載するエンジンはバンク角を65度としたアルミ製シリンダーブロック&ヘッドの“ティーポ135B”1987cc・V型6気筒DOHCユニットで、ウェバー40DCNF/1キャブレター×3との組み合わせによって最高出力180hp/8000rpmを発生。エンジン下にはオールシンクロ5速MTのギアボックスおよびファイナルユニットをレイアウトする。エンジンとトランスミッションをいわゆる2階建てとしたため、パワーユニット後方には有効なトランクルームが設置できた。

ピニンファリーナがデザインしたエクステリアは、曲面構成の滑らかなボディ形状を基本に、低くスラントしたノーズセクションや丸みを帯びたフェンダー造形、リアフェンダーのカーブに連なるカムテール、リアエンドへときれいに流れるルーフラインなどによって精悍かつ流麗なスタイリングを構築する。ドアパネルからリアフェンダーにかけてのレリーフは、キャブレターへの空気取り入れ口。フロントラゲッジ(スペアタイヤや工具などが収まる)/エンジンルーム/リアトランクルームのリッドはすべて前ヒンジで仕立てられた。ボディサイズは全長4150×全幅1700×全高1115mmで、車重は乾燥重量で900kg(燃料などを入れた状態で約1100kg)。最高速度は235km/hとアナウンスされた。内包するインテリアは当時のフェラーリ製GTの典型といえるデザインで、計器類をアルミパネル付きの楕円形フェイシア内にまとめたインパネに3本スポークのステアリングホイール、ゲートできちっと仕切ったMTの操作レバー、バケット形状のシートなどで構成する。スペース自体はミッドシップスポーツカーとしてはルーミーな部類で、足もとも広め。ドライバーから見える前方の左右フェンダーの峰は、ボディ幅や前輪位置を把握するのに大いに役立った。

■より実用に適したスポーツカーへと進化

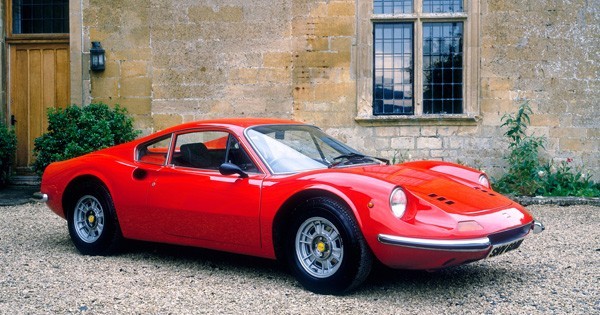

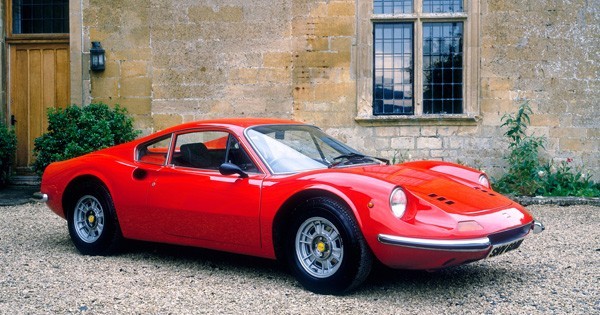

低くスラントしたノーズセクションや丸みを帯びたフェンダー造形、リアフェンダーのカーブに連なるカムテール、リアエンドへと流れるルーフラインが美しい。写真は排気量をアップしたディーノ246GT

低くスラントしたノーズセクションや丸みを帯びたフェンダー造形、リアフェンダーのカーブに連なるカムテール、リアエンドへと流れるルーフラインが美しい。写真は排気量をアップしたディーノ246GT

フェラーリは1969年よりフィアットの傘下に入り(フィアットがフェラーリの株式の50%を取得)、市販車部門をフィアットの管理下に置く一方でレース部門であるスクーデリア・フェラーリの運営を強化および安定化させる。それとほぼ時を同じくして、ディーノはエンジン排気量の拡大を実施。同年11月開催のトリノ・ショーにおいて、「ディーノ246GT」を発表した。

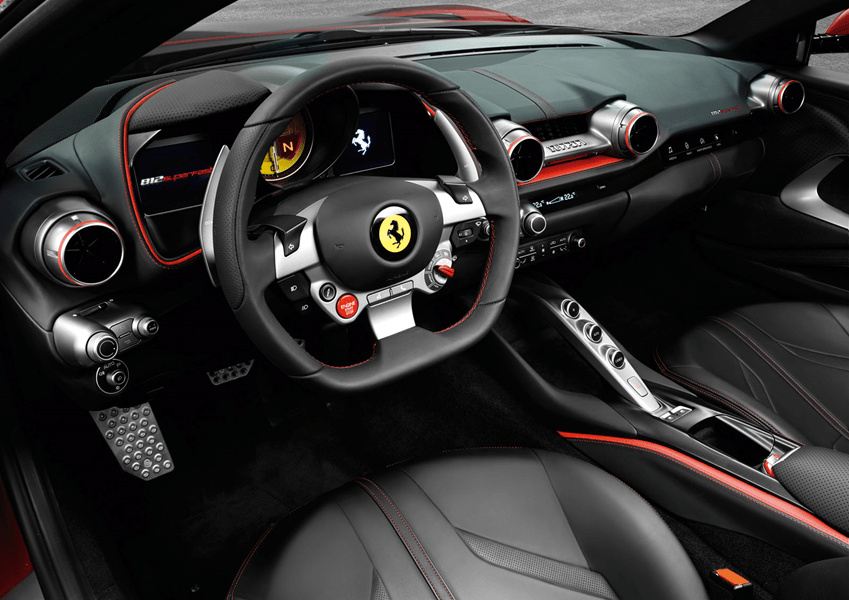

アルミパネル付きの楕円形フェイシア内にまとめたインパネに3本スポークのステアリングホイールを組み合わせたインテリアは、当時のフェラーリ製GTの文脈に則ったもの

アルミパネル付きの楕円形フェイシア内にまとめたインパネに3本スポークのステアリングホイールを組み合わせたインテリアは、当時のフェラーリ製GTの文脈に則ったもの

レースシーンにおけるディーノF2ユニットのホモロゲート取得という要件から外れたため、ディーノ246GTの搭載エンジンは生産効率が重視され、ブロックには鋳鉄製が採用される(ヘッドはアルミ製を継続)。V型6気筒DOHCユニットの排気量は2418㏄にまでアップ(エンジン呼称は“ティーポ135CS”)。ウェバー40DCNF/7キャブレター×3との組み合わせによって最高出力195hp/7600rpmを発揮した。また、挙動の安定性を高める目的でホイールベースを60mmほど延長(2340mm)。ボディ材質はスチール材に変更した。

■タルガトップの「246GTS」をラインアップ

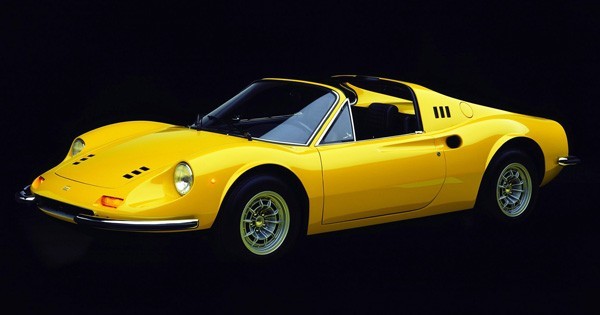

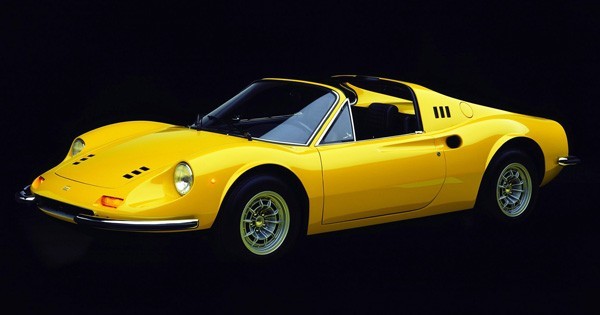

1972年にタルガトップのディーノ246GTSが登場。脱着が可能な樹脂製のルーフパネルを採用する

1972年にタルガトップのディーノ246GTSが登場。脱着が可能な樹脂製のルーフパネルを採用する

ディーノ246GTは1969年から1974年まで生産されるが、細部の変更によって3シリーズに大別できた。1969年から1970年を通して製造された“Tipo L”、1971年の初めに短期間造られた“Tipo M”、1971年の途中から1974年まで生産された“Tipo E”だ。

Tipo Mではリアのトレッドを30mmほど拡大してコーナリング時のスタビリティを向上。また、エンジンとギアボックスの細部もリファインする。さらに、トランクリッド用レリーズキャッチの車内への移設やヘッドレストのシートマウント化など、内外装の一部見直しも図った。Tipo Eになると、エンジンとギアボックスにさらなる改良を加えて完成度をアップ。エアインテークや照明類、ワイパー支点など、外装のアレンジも一部変更する。また、このモデルから北米仕様を設定。現地の法規に合わせたマーカーや排出ガス対策を施したエンジン(最高出力は175hp)などが組み込まれた。

Tipo Eの生産期間内の1972年には、タルガトップのディーノ246GTSが新規に設定される。脱着が可能なルーフパネルは樹脂製で、前方2カ所の取り付け穴にボスを差し込んだのち、後方2カ所のロックで固定する方式を採用。クーペボディと比べると、リアクォーターウィンドウがなく、その位置には換気用の3本のスロットルを組み込んだスチール製のクォーターパネルが配されていた。

カタログでは「とても小さく(tiny)、光り輝き(brilliant)、安全(safe)――それはスモール・フェラーリカーの絶え間ない開発の証」と称された、紛うことなきフェラーリ伝説の1モデルであるディーノ206/246GTシリーズ。生産台数は206GTが152台、246GTが2487台、246GTSが1274台だった。

【著者プロフィール】

大貫直次郎

1966年型。自動車専門誌や一般誌などの編集記者を経て、クルマ関連を中心としたフリーランスのエディトリアル・ライターに。愛車はポルシェ911カレラ(930)やスバル・サンバー(TT2)のほか、レストア待ちの不動バイク数台。趣味はジャンク屋巡り。著書に光文社刊『クルマでわかる! 日本の現代史』など。クルマの歴史に関しては、アシェット・コレクションズ・ジャパン刊『国産名車コレクション』『日産名車コレクション』『NISSANスカイライン2000GT-R KPGC10』などで執筆。