フリーメーソンの起源を探るうえで、最も重要かつ謎に満ちた伝説のひとつが「ヒラム伝説」である。その主人公は「ヒラム・アビフ」と呼ばれる、フリーメーソンの始祖とされる人物だ。

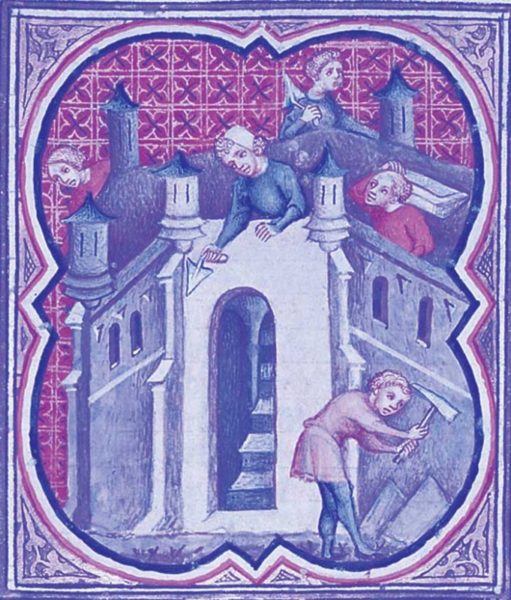

衆知のごとく『旧約聖書』に登場する古代イスラエル最大の英雄のひとりソロモン王は、紀元前10 世紀ごろ、エルサレムに最初のヤハウェの聖所―― いわゆる「ソロモン神殿」を建立した。

この神殿の建立に際して、『旧約聖書』には「ヒラム」という名の人物が、ふたり登場する。まずは「列王記・上」の第5章を見る。

「さて、ティルスの王ヒラムは、ソロモンが油を注がれ、父に代わって王となったことを聞き、家臣を遣わしてきた。ヒラムは常にダビデと友好関係にあったからである」

ここに登場するヒラムはレバノンの古代都市ティルスの王で、ソロモン王の求めに応じて神殿建立のためにレバノン杉や糸杉などを提供し、石工職人を派遣する。その返礼として、ソロモン王はヒラム王に小麦粉やオリーブ油を提供している。

もうひとりのヒラムは、同じく「列王記・上」の第7章に登場する。

「ソロモン王は、人を遣わしてティルスからヒラムを連れて来させた。その母はナフタリ族出身でやもめであった。父はティルス人で、青銅工芸の職人であった。ヒラムは知恵と洞察力と知識に満ち、青銅にかけてはどんな仕事にも通じていた。彼はソロモン王のもとに来て、ゆだねられたあらゆる仕事をした」

この青銅職人のヒラムが先のティルス王ヒラムとは別人であることは明らかだが、なぜか『旧約聖書』においては、同名のふたりがいずれもソロモン神殿の建造と深く関わっている。

さて、フリーメーソンの伝説に登場するヒラム・アビフは、『旧約聖書』のヒラムのいずれとも別人であると思われる。というのも、彼は王でもなく青銅職人でもないからだ。

だが、このヒラム・アビフもやはり、ソロモン神殿の建造と深く関わりを持っている。メーソンの参入儀礼で語られる伝説によれば、ヒラム・アビフとは、ソロモン神殿の建造を指揮した親方、すなわち「マスター・メーソン」であったという。中にはヒラム・アビフと青銅職人ヒラムを同一視する見解もあるにはあるが、いずれにせよ「ヒラム・アビフ」というフルネームは『旧約聖書』には登場しない。

ヒラム・アビフの死をなぞる昇格儀礼

ヒラム・アビフは石工たちの集団を、その熟練度や腕前に応じて3つの階梯に分けていた。「親方」「職人」「徒弟」――すなわち現在のフリーメーソンの基本的な階梯そのままである。さらにこのそれぞれの階梯に、それぞれの秘密の合言葉や符牒を定めて仕事に当たらせていた。これもまた、現在のフリーメーソンと同じである。

だが、神殿の完成を目前にしたある日、15 人の職人がヒラムの名声を妬み、「親方」の合言葉をどうにかして手に入れようと目論んだ。その企みを実行に移す前日、15 人のうちの12 人は思いとどまったが、残る3人(それぞれの名はジュベラ、ジュベロ、ジュベラムとされる)は神殿の南、西、東の門で待ち伏せした。

昼の12 時ごろ、神殿で祈りを終えたヒラム・アビフが南の門に退くと、そこに職人のひとりが待ち受けていた。ヒラムはこの職人に秘密の開示を迫られるが、これを拒絶する。職人は下げ振り定規でヒラムに斬りかかり、右の額を一撃した。負傷したヒラムは西門へと逃走。そこで待ちぶせていた第2の職人にコンパスで襲撃される。それでもなお、ヒラムは口を割らず、さらに東門へと走った。そこにいた職人は巨大な石鎚を持っており、これで殴打されたヒラムはついに息絶えた。

その後、3人の職人はヒラムの遺体を東門から運び出し、とある山腹に埋めて、目印としてアカシアの小枝を刺しておいた。

やがて、ヒラムの姿が見えないことを不審に思ったソロモン王は、ヒラムの12 人の弟子に命じて、東西南北の方角へ捜索に向かわせた。このうち東へ向かったひとりがアカシアの小枝を見つけ、そこを掘り返してみると、死後すでに14 日が経過したヒラムの遺体が現れたのである。しかし、そこで弟子が「獅子の爪」と呼ばれる特殊な握手法によってヒラムを引き起こすと、彼は復活したという。

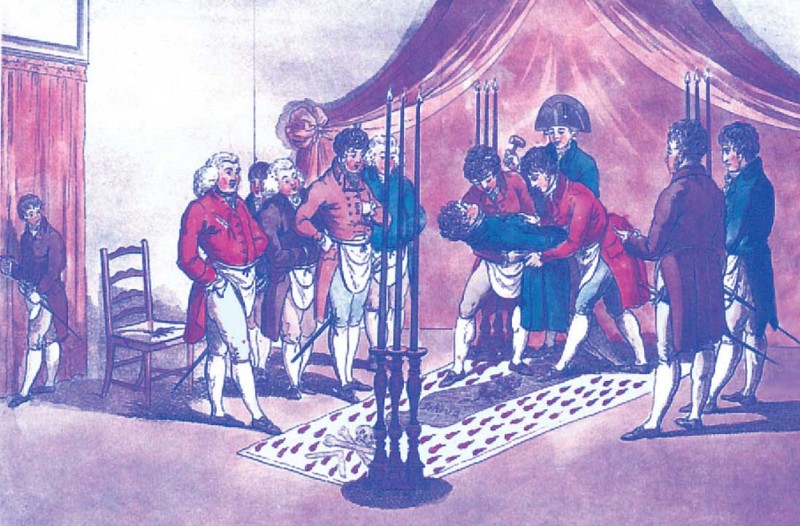

この伝説がなぜそれほど重要かといえば、フリーメーソンの最高位階、すなわち「親方」になるための参入儀礼が同伝説にもとづき、それをなぞる形で行われるからである。

儀礼場となるロッジには南、西、東の3つの門があり、そこで志願者はヒラム・アビフその人となって、伝説をそのまま再演する。儀礼の中で、志願者は伝説通りに3 度の打撃を受け、柩に横たえられる。その後、あの「獅子の爪」の握手によって、柩から引き起こされるのだ。

すなわち志願者は、儀礼的な死と再生を経て、新たなフリーメーソンとして生まれ変わるのである。3度の襲撃は物的世界、心的世界、霊的世界よりなる世俗的世界から、死を通じて解放されることを意味し、この死は埋葬という闇を潜って神的世界に復活することを表している。換言すれば「親方」の階梯に達したメーソンは、象徴的にはヒラム・アビフその人なのだ。

同伝説は、フリーメーソンの起源をソロモン第1神殿の時代にまで遡らせている。だが、当然ながらヒラム・アビフの建築術は、何もヒラム自身がゼロから生み出したものではなく、さらに古い時代からの叡智を受け継いだものとも考えられるのである。

(ムー2018年2月号 特集「秘密結社フリーメーソンの神話と起原」より抜粋)

文=松田アフラ

「ムーPLUS」のコラム・レポートはコチラ