勉強や読書をしている最中に「暗いところで本を読んでいたら目が悪くなるよ!」と怒られた経験は、誰にでもあるのではないだろうか。筆者も小学生の頃は、寝室の常夜灯で本を読んでいたため、視力が急激に低下し早い段階で眼鏡が必要な状態になってしまった。やはり明かりのない場所での読書はよろしくなかったわけだ。

2025

それから数十年。かつて常夜灯で本を読んでいた少年も50歳を過ぎ、着実に老眼が進行。暗い場所では目のピントが合わなくなってしまった。これがなかなか不便で、薄暗い場所でメモを取ろうとしても手元の文字が判別できず、スマホのライトで照らしてようやく読める……という状況。今になって明かりの重要性を噛みしめている次第である。

挟んでほどよく視界を照らす読書クリップ・ライト

手元を照らすのにスマホのライトは便利だが、片手がふさがってしまうのが難点。特に、資料を読みながらメモを取る作業では両手を使いたい。かといって、読書灯として販売されているクリップ式のライトは、サイズが大きすぎて気軽に持ち運べないという欠点があった。

サンスター文具

ひかるクリップ terasuno(テラスノ)

900円(税別)

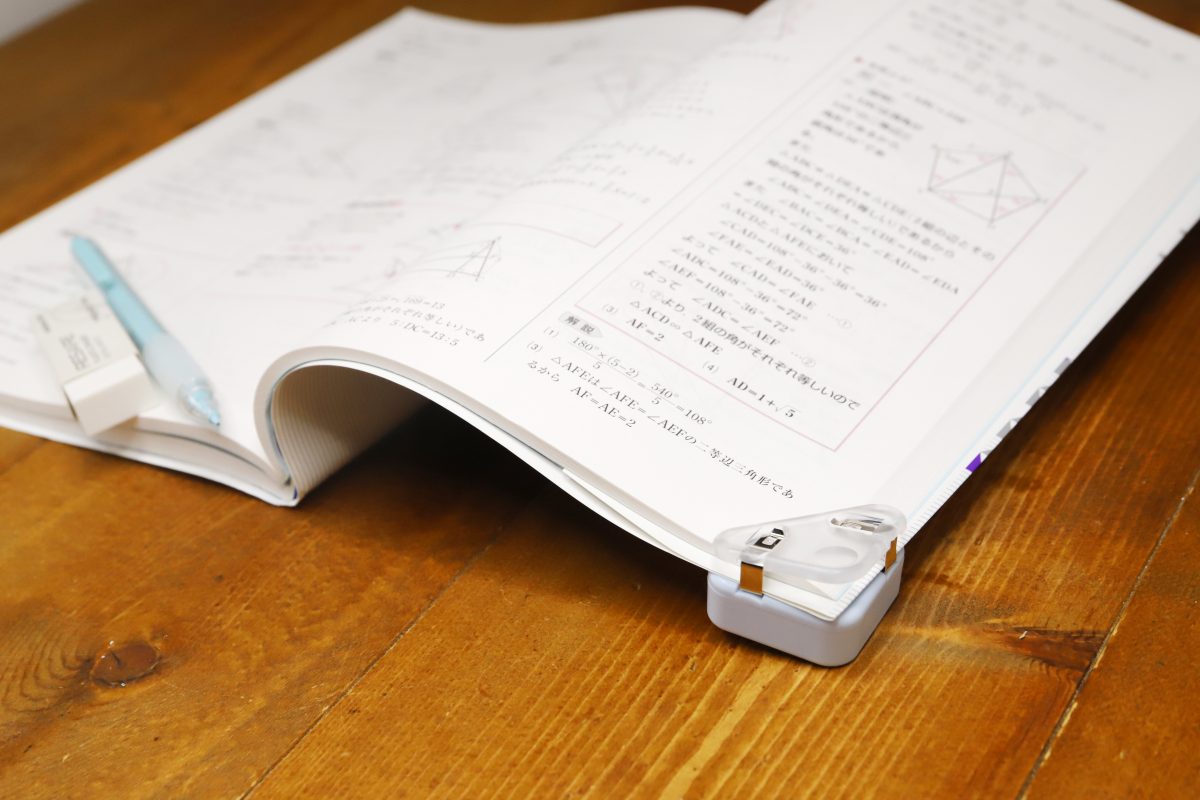

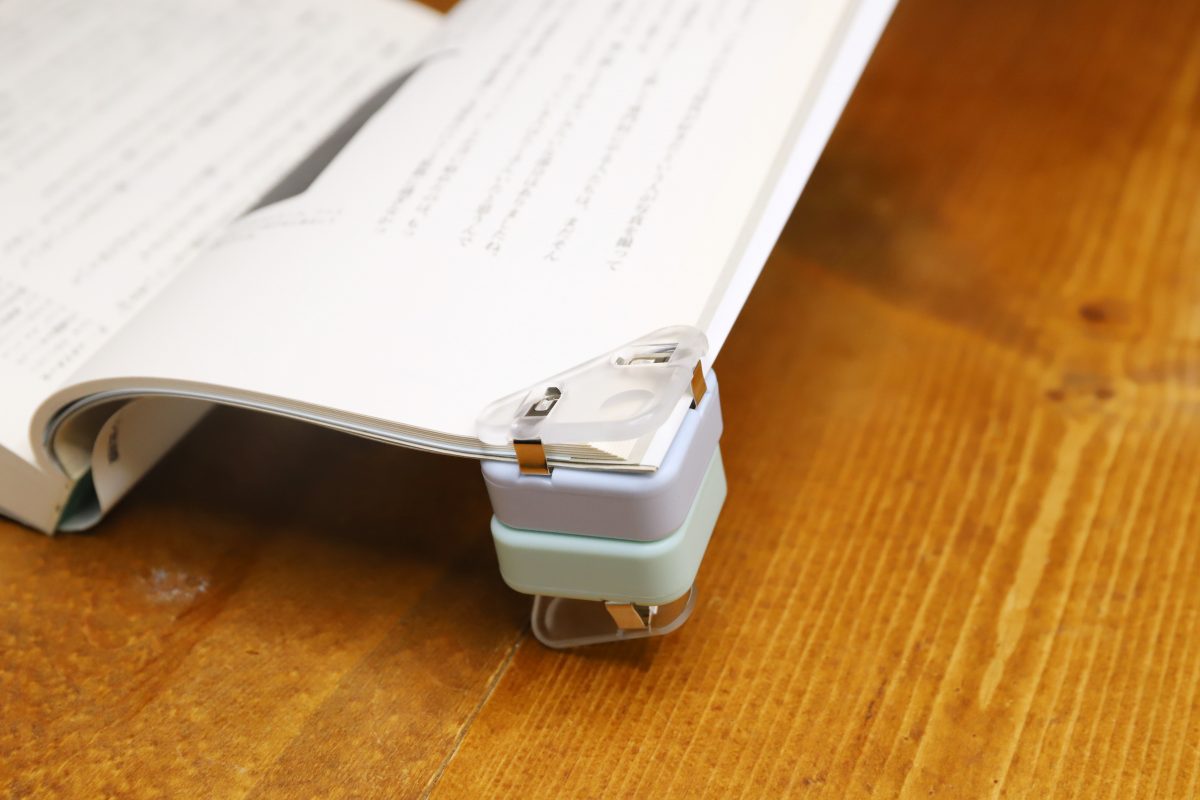

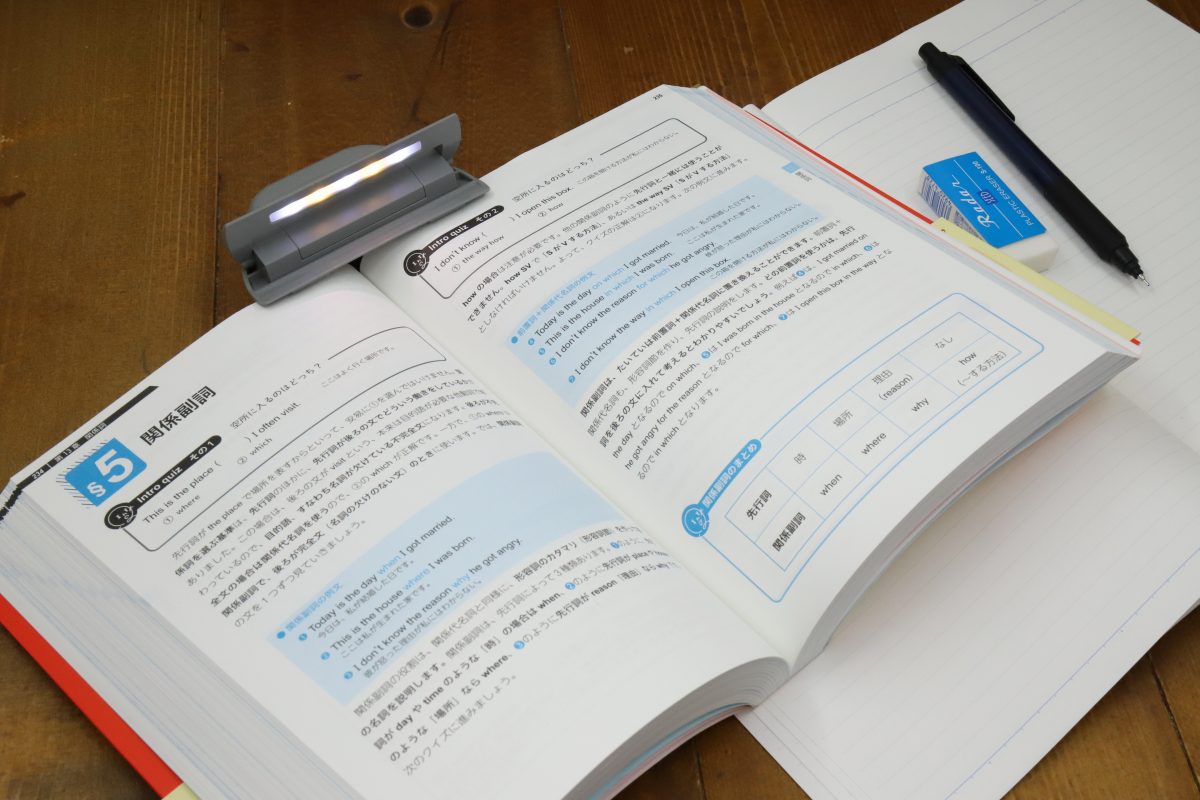

その点、スッキリとコンパクトなのが、サンスター文具「terasuno」である。一見すると大きめのクリップに見えるが、最近人気の「ブッククリップ」(本を開いたまま固定できるクリップ)としての機能に加え、ライトも内蔵されている。

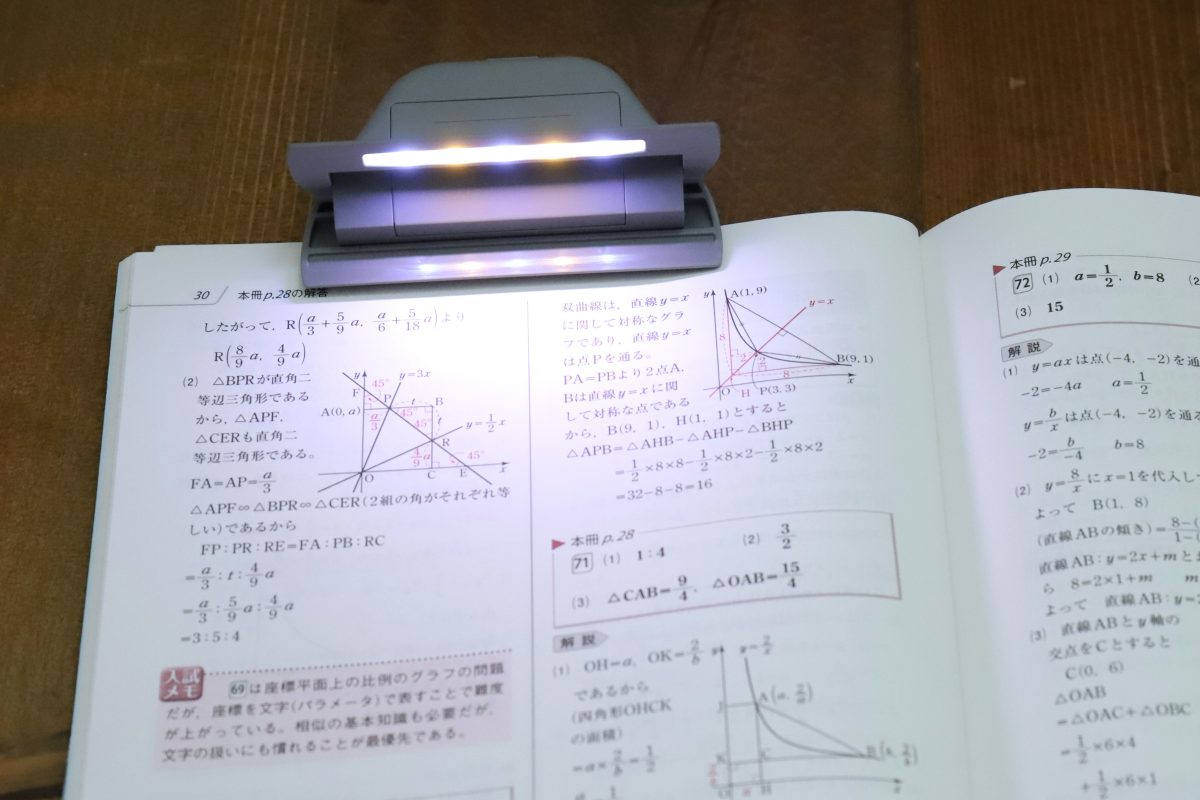

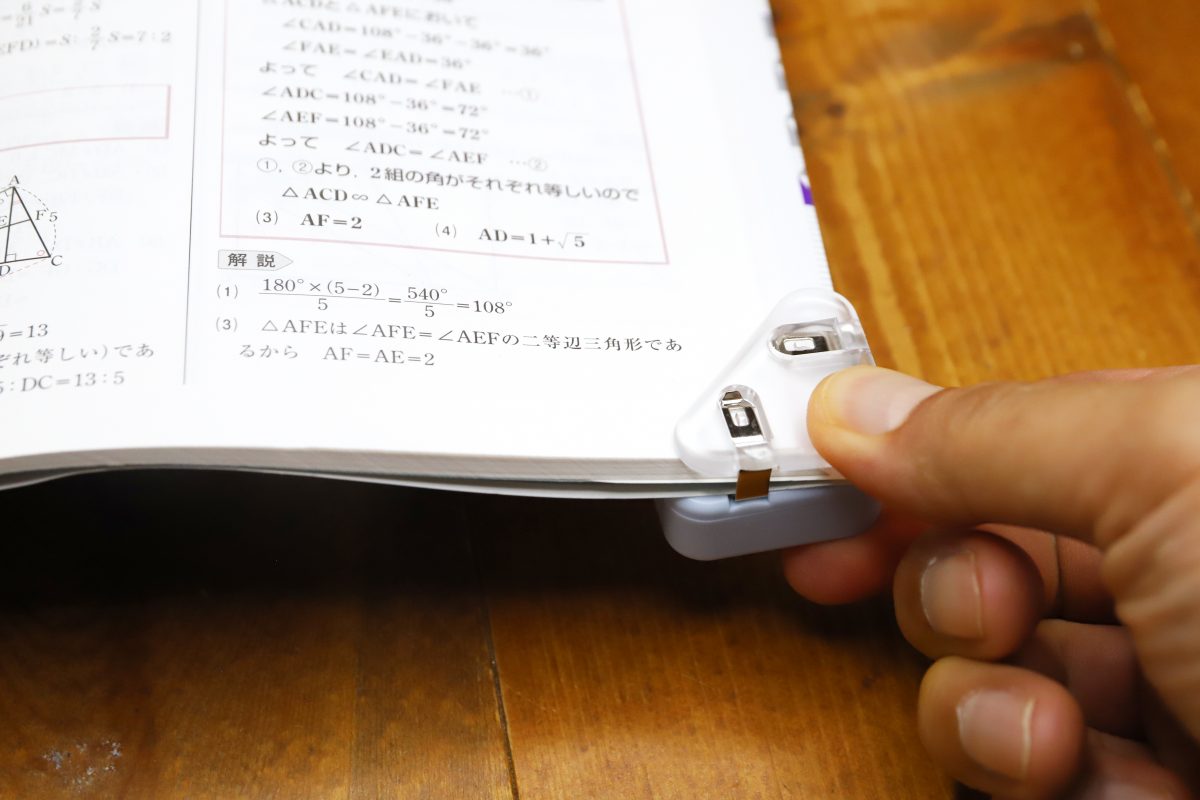

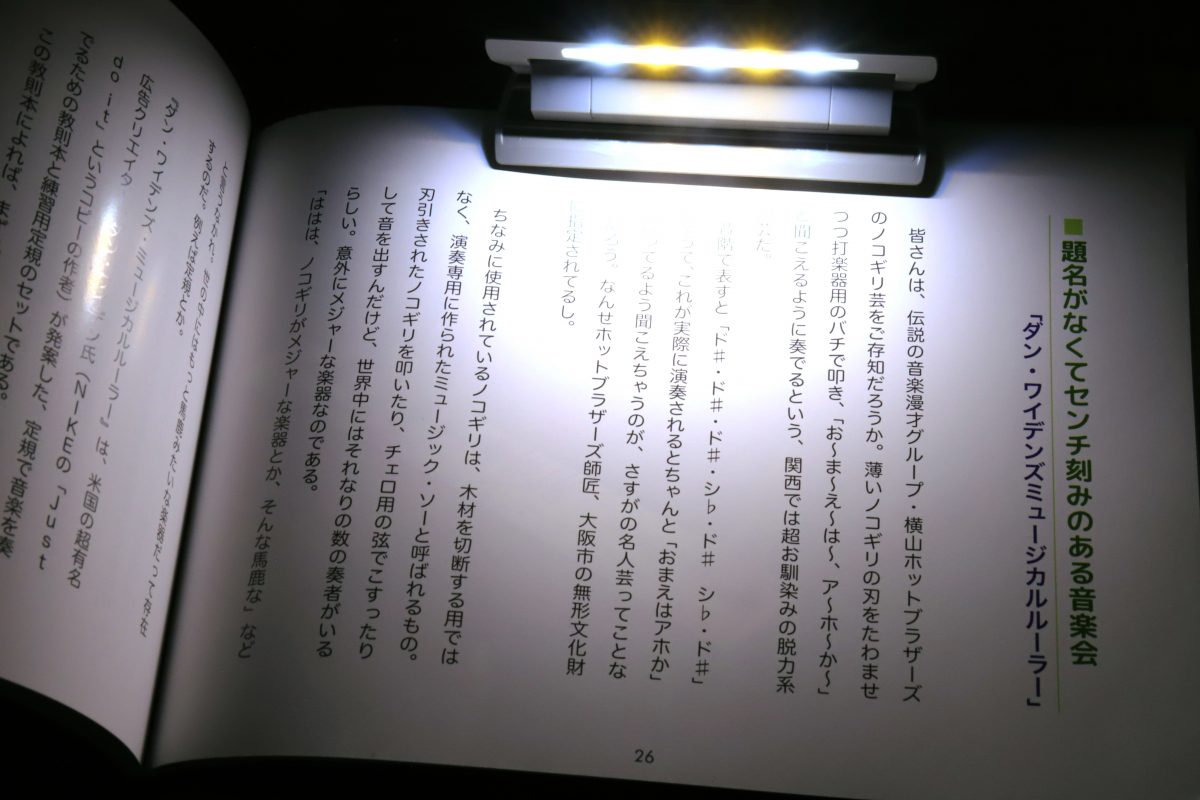

使い方は簡単。まず、本のページや手帳、クリップボードなど、照らしたい場所にクリップ部分を挟む。次に、クリップの先端を持ち上げ後部のスイッチをONにすると、内蔵のLEDライトが点灯するという仕組みだ。

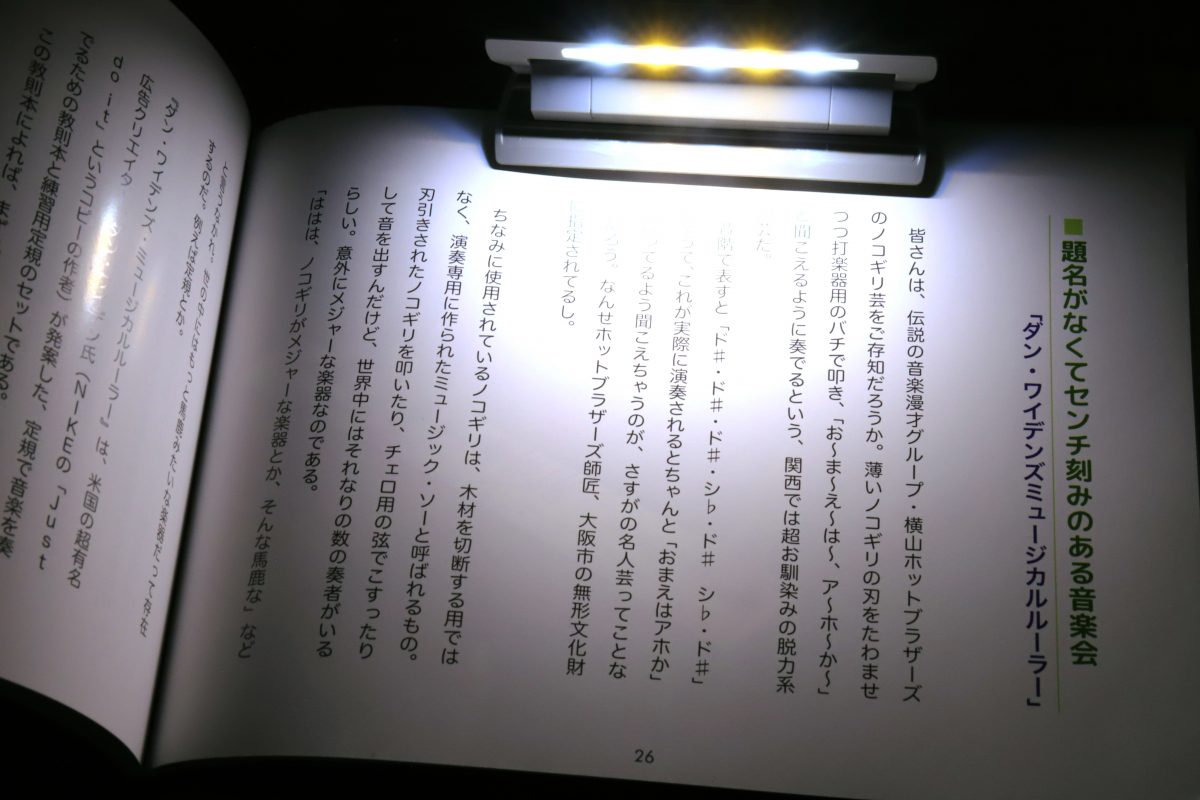

ちなみにライト色は、青みがかった昼光色LEDと、電球色に近い暖かみのある温白色のミックス。これで文字を読むのに最適な色味に調整しているという。光量は控えめだが、光が広く拡散するため、照らしたい部分全体を程よく明るくすることができる。

勉強や取材に、幅広く照らせて目に優しい!

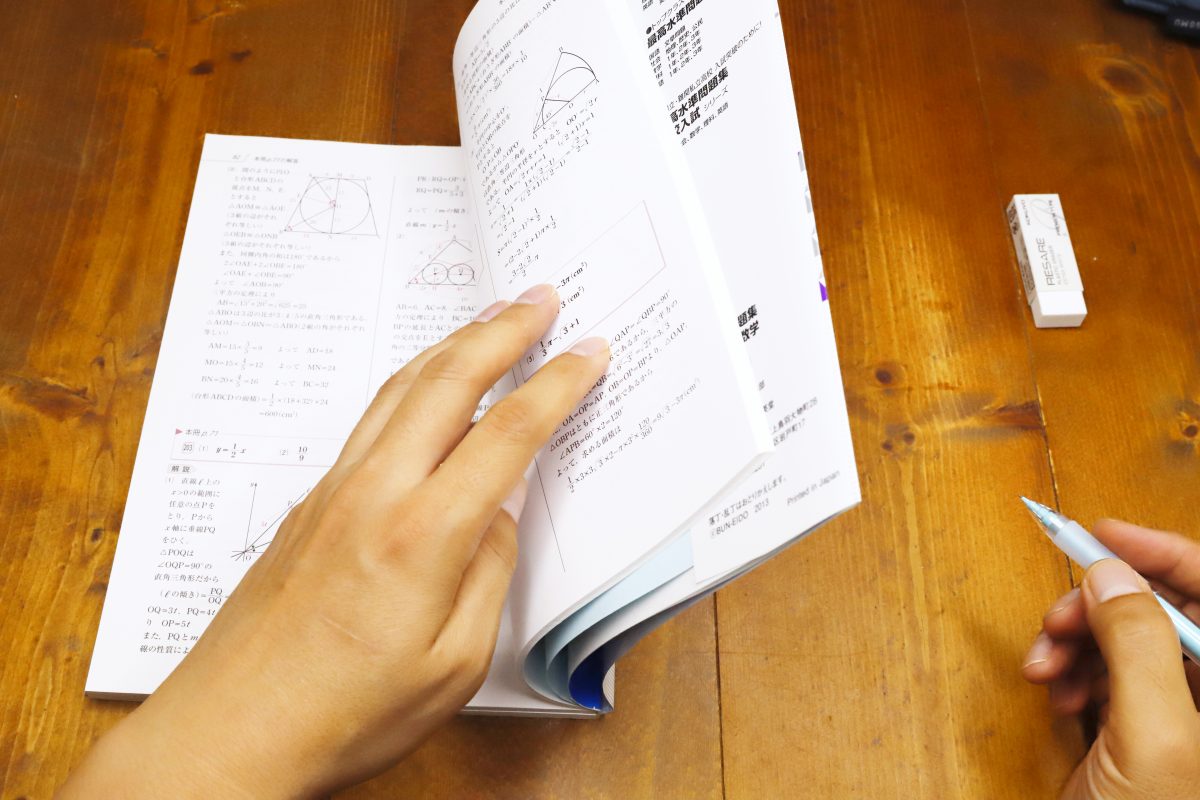

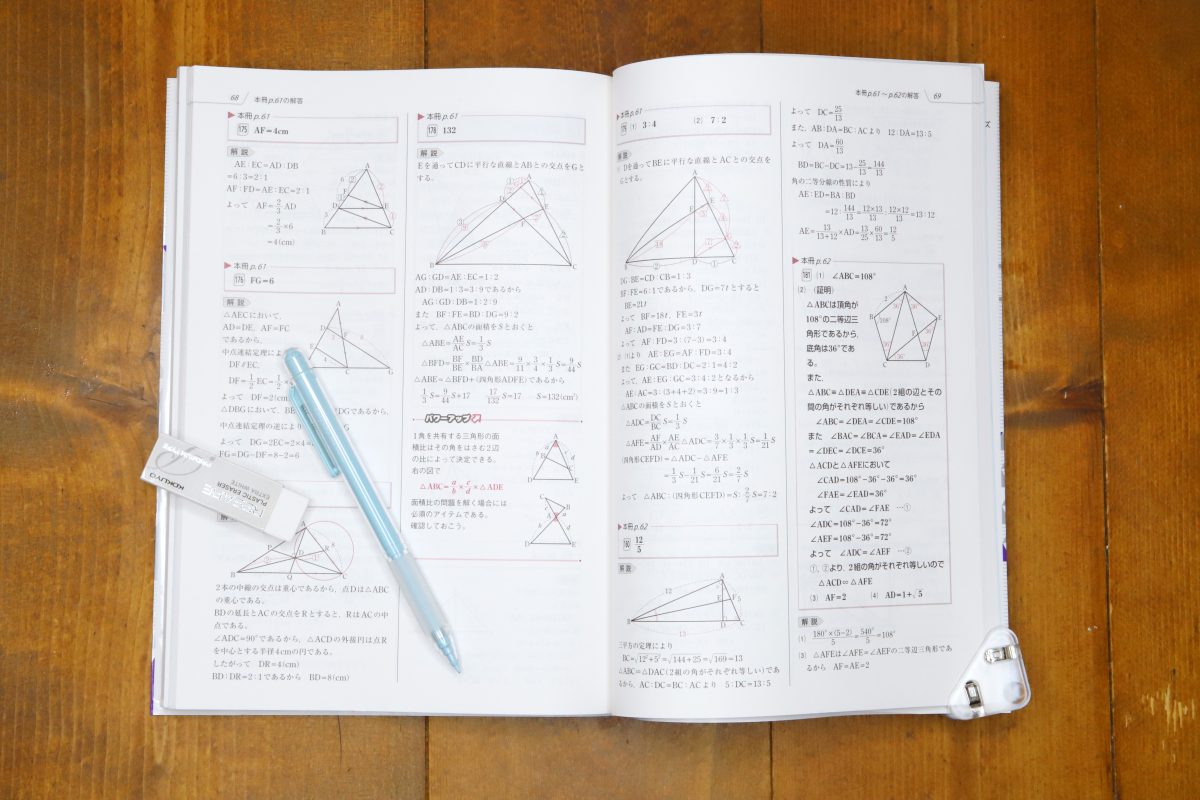

ブッククリップの開口部は最大約4センチメートルあり、200ページ程度の本を挟むことができる。分厚いテキスト類でも開いたままでしっかりと固定できるため、例えば薄暗いカフェや自習スペースでの勉強でも重宝するだろう。

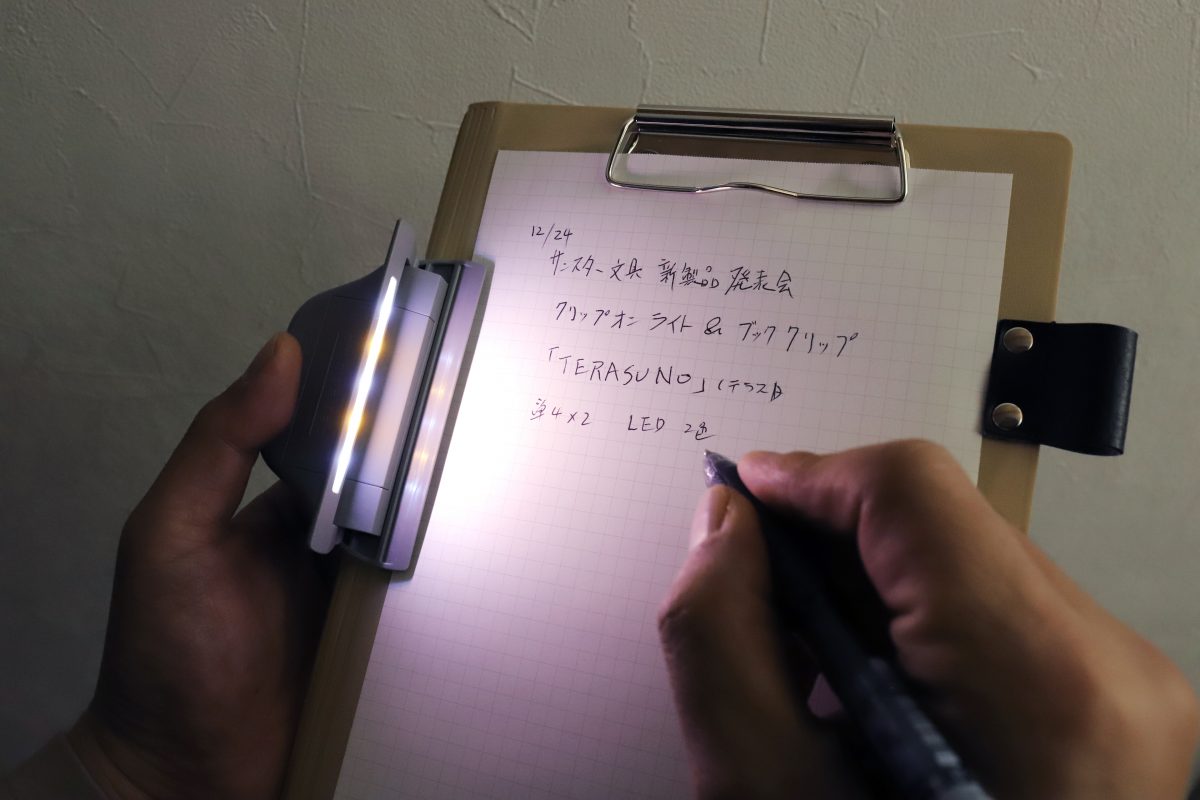

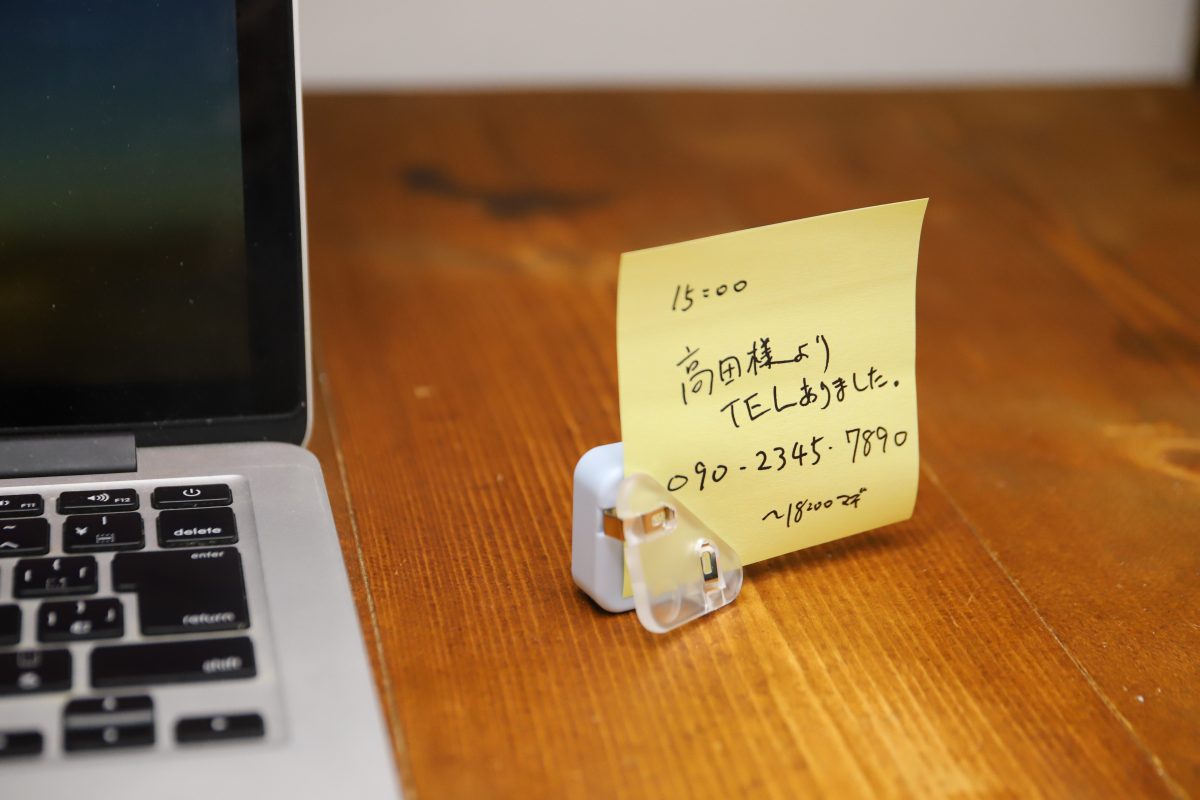

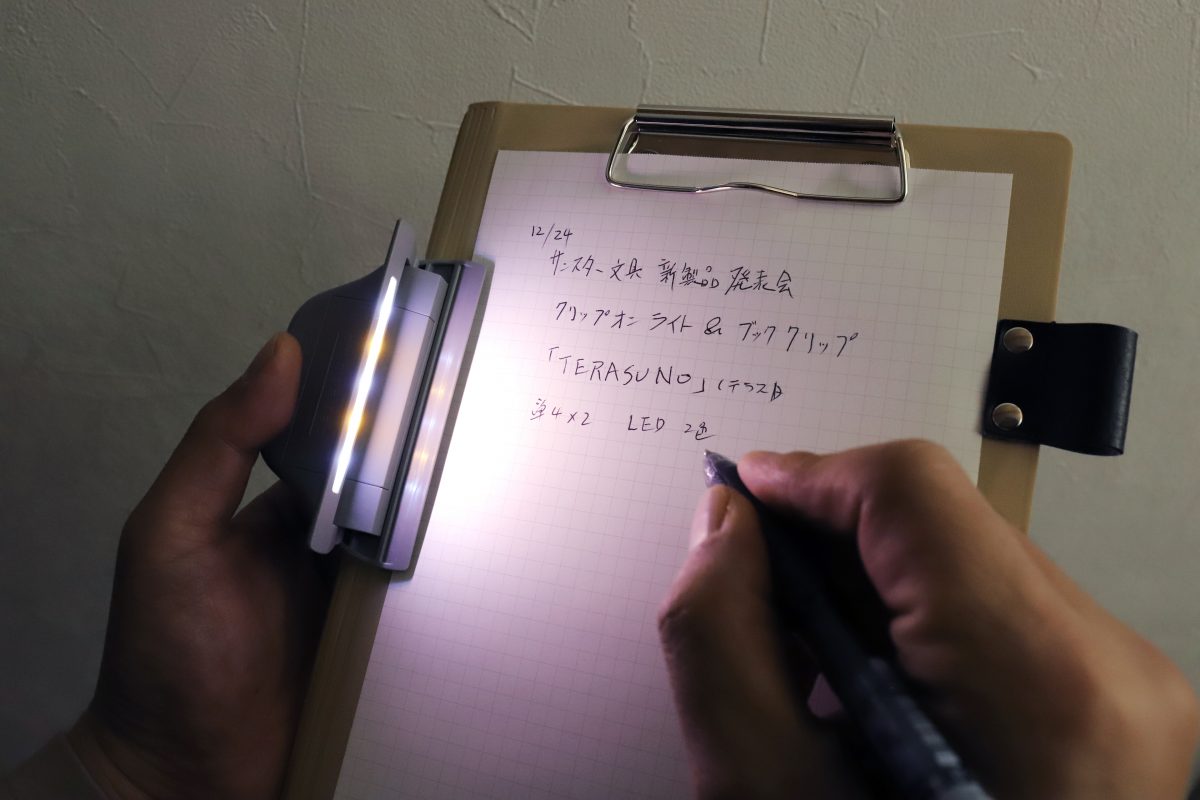

とくに筆者が気に入ったのは、クリップボードへの装着である。手元だけを明るく照らしてくれるため、製品発表会のスライドショーのように室内の灯りを落とした環境でもしっかりとメモを取ることができた。周囲に迷惑をかけるほどの光量ではない点もありがたい。

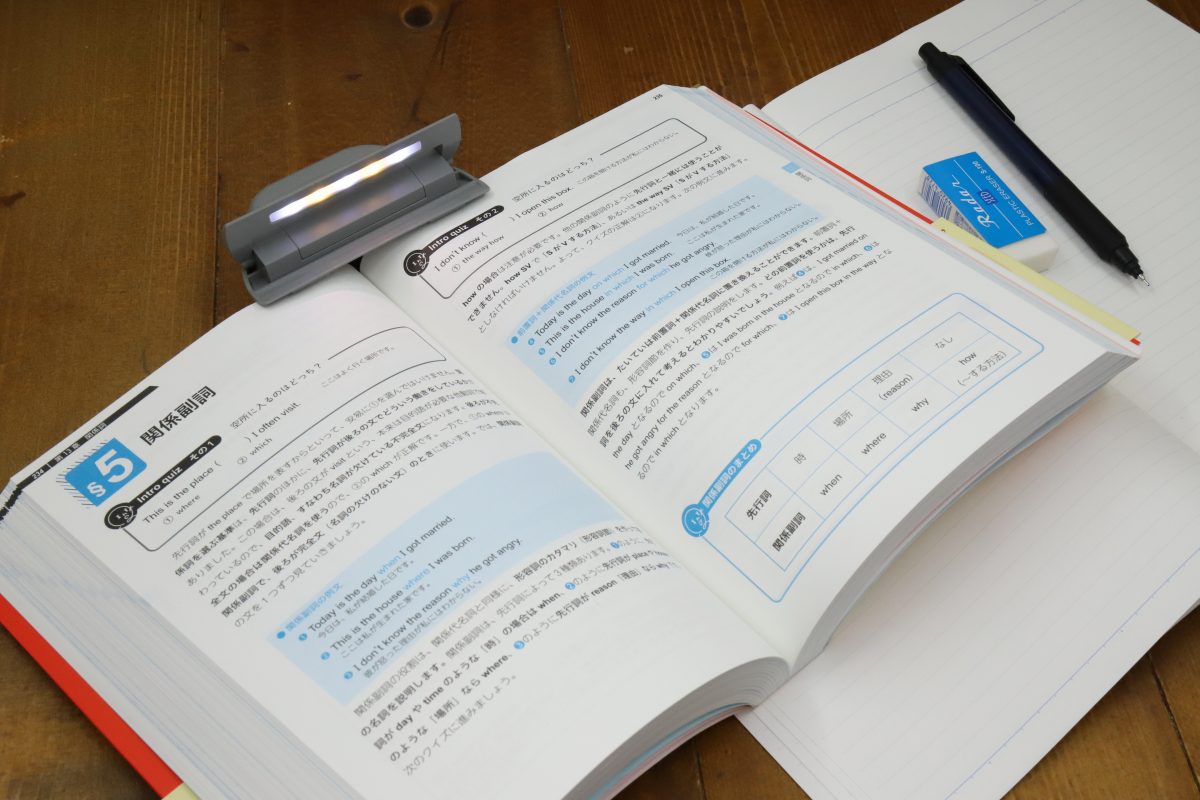

なお、ボードに装着する際は、上部ではなく利き手の反対側(右利きの場合はボードの左側)に取り付けるのがおすすめ。上部に装着するとボードの下部まで光が届きにくいですが、側面に装着すれば全体を均一に照らすことができるのだ。

さらに、ライトは角度調整が可能なので、光の届く範囲を微調整すればより使いやすくなる。

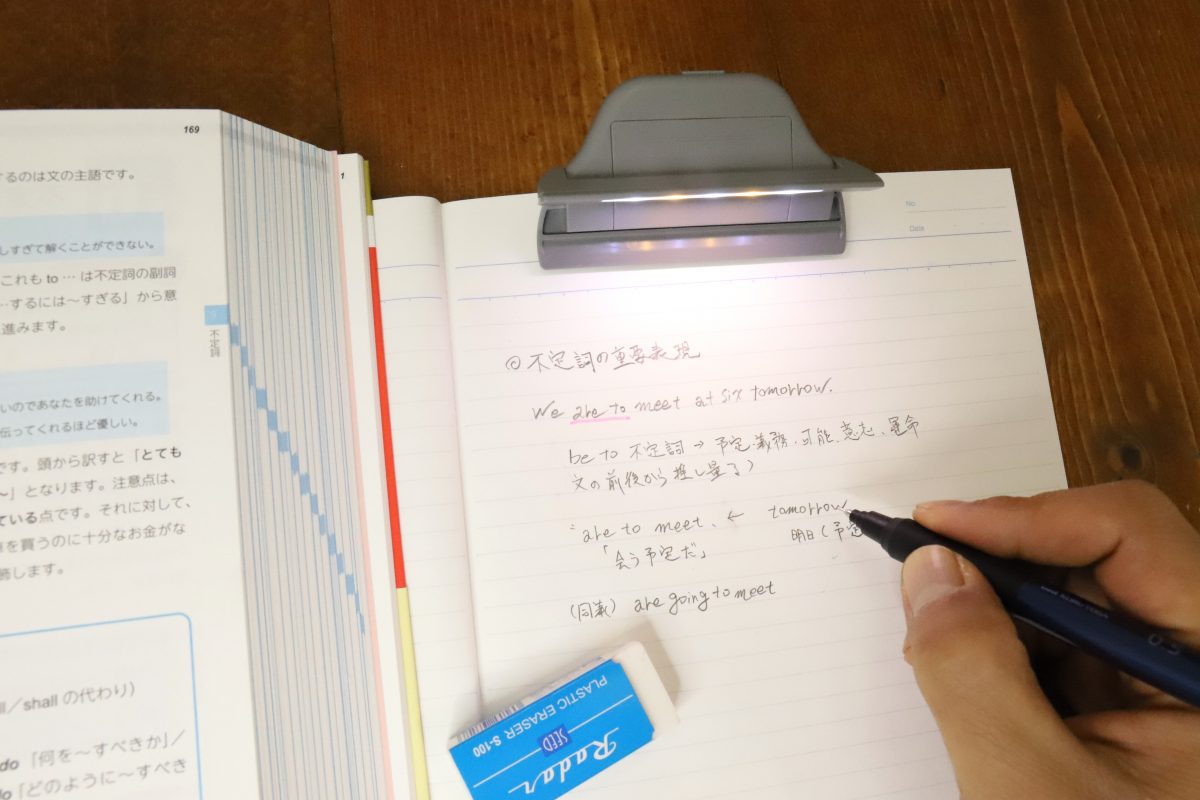

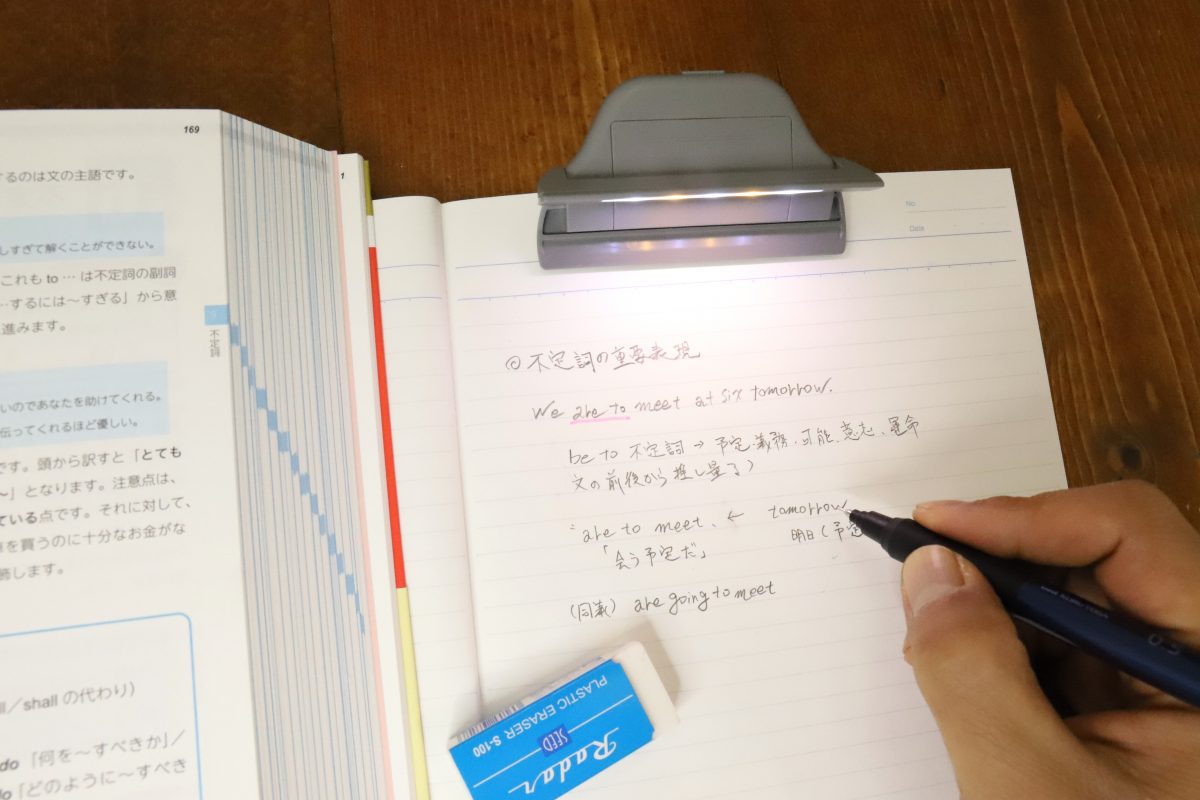

書き物ライトとして使うなら、勉強中のノートに装着するのも良さそうだ。明るい室内であっても、ノートに覆いかぶさるような姿勢で書いていると手元が影になりやすく、その結果、目が疲れて集中力が低下することもある。このライトは手元の低い位置から照らしてくれるため影ができにくく、目を守るライトとしても優秀だ。

高速バスなど、灯りが限られる移動中の読書灯としても役立ちそうだ。また、アイデア次第ではさらに多様な使い方が考えられるだろう。何より、このライトはペンケースに入れて持ち運べるほどコンパクトなので、とりあえず携帯しておけば、いざというときに役立つ場面があるかもしれない。

仮に使用中に電池が切れても(アルカリ電池で約30時間点灯可能)、単4電池2本で動くので、コンビニや100円ショップなどで気軽に調達でき安心。

ただし、試用中に一つだけ気になったのは、ライトを畳んだ状態では電源のオンオフが分かりづらいということ。うっかり電源スイッチを入れたまま放置してしまうこともありそうで、この点についてはもう少し工夫が欲しかったように感じた。