皆さんは、「児童労働」という言葉にどのような状況を思い浮かべるでしょうか。

国際連合が定める「世界人権宣言」には、子どもが教育を受ける権利が明記されていますが、発展途上国では、子どもが十分に教育を受けられない状況が現代に至るまで続いています。世界一のカカオの生産国・コートジボワールもそうした国のひとつ。カカオ農家を家業とする家庭が多く、労働を余儀なくされている子どもたちが珍しくありません。

そんなコートジボワールで、ブロックチェーン技術を活用することで児童労働撤廃に向けたモニタリングシステムの実証実験が行われました。ブロックチェーン技術はどのように児童労働の撤廃につながるのでしょうか。今回の実証実験に携わったJICA(国際協力機構)の若林基治氏(JICAアフリカ部次長)と、持続可能なカカオ産業への懇話会「サステイナブル・カカオ・プラットフォーム」を担当する山下契氏(JICAガバナンス・平和構築部 法・司法チーム企画役)にお話をうかがいました。

今回の実証実験の協力者に、入力端末による情報の登録方法をレクチャーする日本人スタッフ(写真左)と実際に入力操作を確かめる現地の協力スタッフ(写真右)。写真提供:国際協力機構(JICA)

すこし、コートジボワールのカカオ農家の現状を整理しましょう。シカゴ大学の調査データによると、コートジボワールでは、2〜3人に1人の割合で、5~17歳の子どもがカカオの生産に携わっているとされています(出典リンク) 。大人の労働力だけでは、家族が暮らしていけるだけの収入を確保できなかったり、農家に大人を雇用する経済力がなかったり、そもそも、教育機関の整備が不十分であったりすることが、その主な理由です。

同じ問題を抱える、世界第二位のカカオ生産国・ガーナ の児童労働に関する調査担当の山下氏は「現地で関係者のお話を聞くと、親は、自分の子どもを学校に通わせて、良い教育を受けさせたいと思っている。でも、さまざまな理由から、それができない。どうせ学校に通えないのなら、家の仕事を手伝わせたり、外で働かせたりした方がいいと考えてしまう親もいるようです」と語ります。

2〜3人に1人というコートジボワールのカカオ農家の児童労働の割合は、ショッキングな数字です。しかし、その状況はコートジボワールのカカオ農業の長い歴史が醸成してきたものであり、簡単に変えられるものではありません。では、ここにブロックチェーン技術を応用すると、どのような変化が期待できるのでしょうか。

若林氏は、カカオの生産過程にブロックチェーン技術を組み込む意義について「確実にトレーサビリティーを担保し、サプライチェーンを透明化することが可能です。ウナギなどの農林水産物の産地の偽装が日本でも事件として報道されていますが、ブロックチェーン技術を用いることでこのような問題が発生しにくくなります。システムの違いよって情報の内容、信頼度が変わりますが、ブロックチェーン技術を用いればシステムに関係なくカカオの由来が生産者から消費者まで同じように明らかになり、誰もが確実に児童労働の有無を確認することができるようになります。特に今回の実証実験では子供の学校の出席データを利用することで、子供の就学を促す効果が期待できます」と話します。

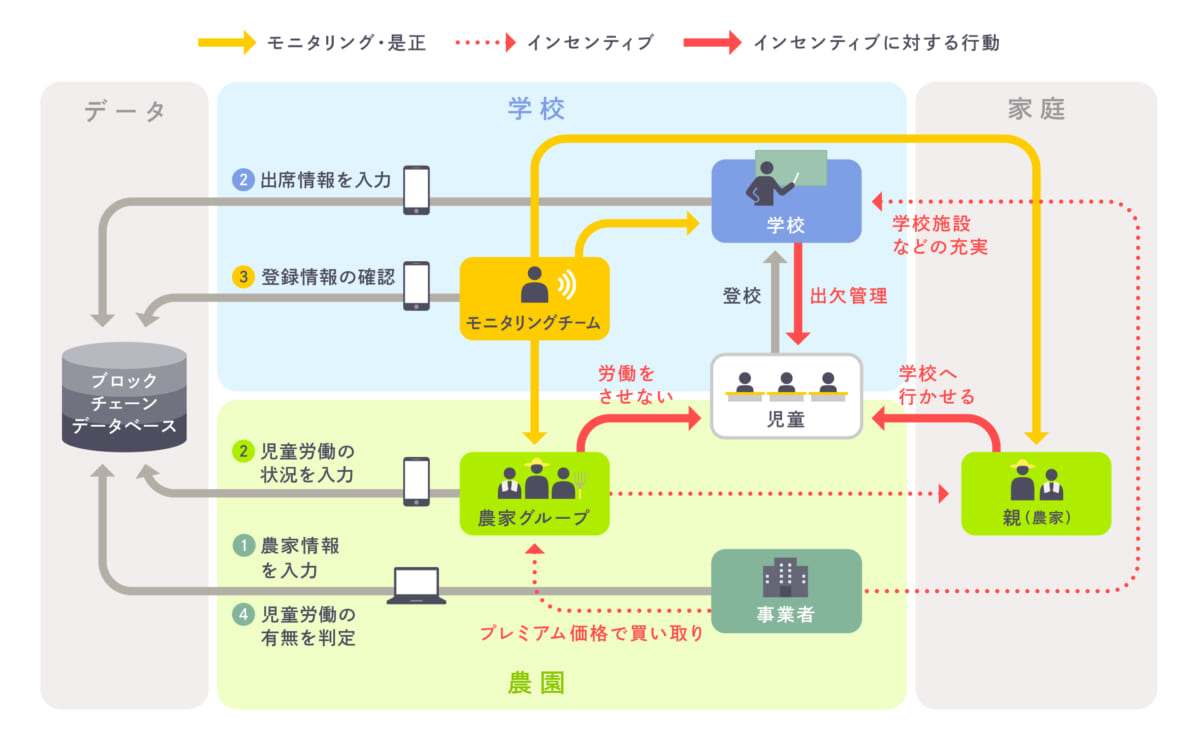

JICAとデロイトトーマツが共同で実施した今回の実証実験では、カカオ農家の代表グループが登録した「農家ごとの児童労働の状況」と、教育機関が登録した「子どもの出席状況」とを監査人が照合し、児童労働を行わなかった農家のカカオを、プレミアム価格で買い取ることで正しい情報が持続的に記録され、確認できる仕組みを構築しました。

図版は、実証実験されたモニタリングフローを図解したもの。農園(事業者)、家庭(農家)、学校の三方からの登録情報をモニタリングチームが確認し、ブロックチェーンデータベース内で情報を保全。児童労働をしない農家のカカオをプレミアム価格で買い取る仕組み。図表提供:国際協力機構(JICA)

それぞれの代表者は専用の端末から情報を登録します。情報は相互に突き合わせて確認されます(モニタリング)。単に情報をデータベースに登録するだけでは、“本当は働いていたのに働いていなかったことに”してしまったり、“本当は出席していなかったのに、出席したことに”してしまったりといった不正入力ができてしまいますが、生産者の現場で複数の情報を突合させることで正しい情報がブロックチェーン上に記録され、それ以降は情報の信憑性は相互に担保され、改ざんもできません。もしも情報が整合しない場合は、モニタリングチームがヒアリングし、現地調査に訪れ、事実確認をするという仕組みも取り入れました。

2021年の11月から12月までの1か月の実験期間で、農家グループからの申請率は100%に達し、学校の申請率も95.6%に達しました。また、双方の情報が一致しないケースは、入力や申請の誤りがほとんどであると確認されました。児童労働が明らかになったのは、2366件の申請中、学校の通信環境や業務過多を原因とした未申請の103件を除くと、わずか3件という結果になったのです。

つまり、信憑性・透明性の高いブロックチェーン情報をもとに、プレミアム価格のカカオ買い取りというインセンティブをつけることで、親も事業者も子供たちに児童労働を強いる必要がなくなる可能性が確認できたわけです。

ブロックチェーンの導入が生む新たなブランド価値と商習慣

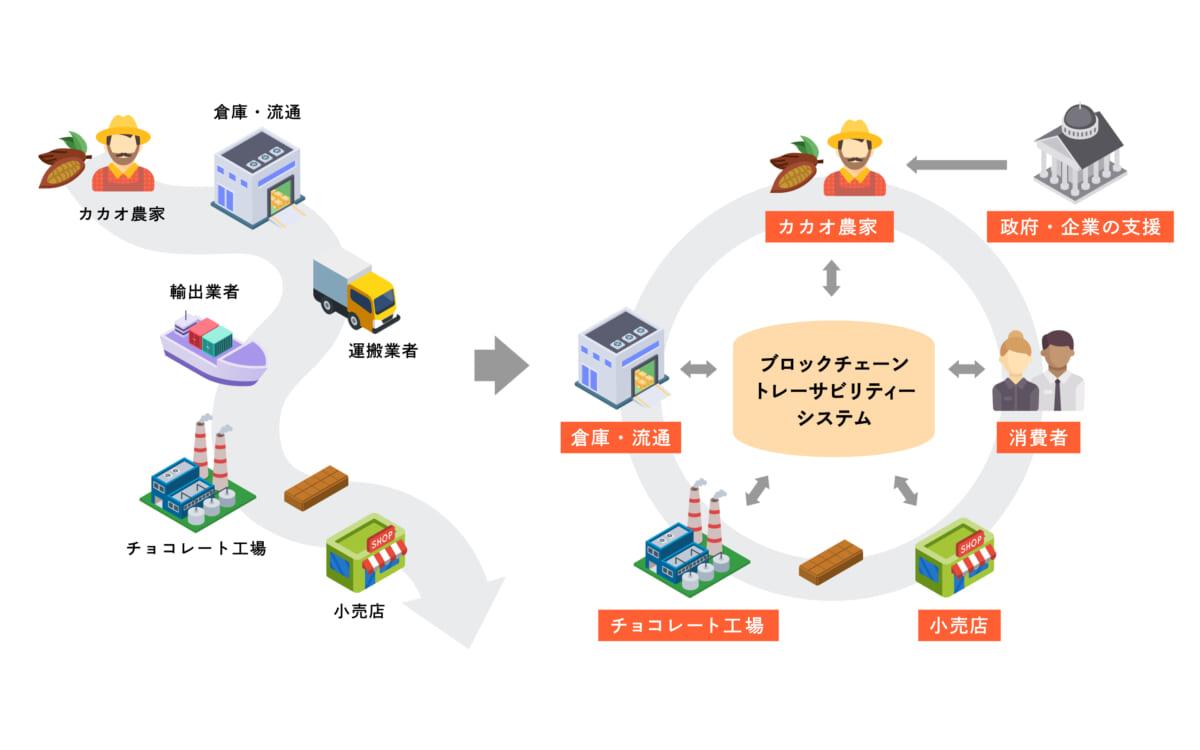

現在のカカオの流通過程をごくシンプルに説明してみましょう。まず、カカオ農家から出荷されたカカオが、コートジボワール国内の運搬業者によって運ばれ、輸出され、各国のチョコレート工場に運ばれます。工場で加工されたチョコレートをはじめとした加工品は、小売店に並び、消費者はそれを楽しみます。

ごく当たり前の、長年続いている商習慣ですが、問題は、供給側にどのような問題があったとしても、私たちはチョコレートを美味しく“楽しめてしまう”という点にあります。チョコレートを食べるときに、生産者の顔を思い浮かべる人がどれほどいるでしょうか。もしかすると、コンビニエンスストアで何気なく買ったチョコレートの原料を生産するために、遠く離れた地で、子どもたちが危険な児童労働に従事しているかもしれません。ですが、私たちは、チョコレートのパッケージからその有無を知る術がありません。

ここに、ブロックチェーン技術を使えば、消費者側からのチョコレートの背景情報の追跡が可能になります。今回の実証実験には小売店や消費者は参加していませんが、商品が出荷されるまでの各過程を正確に追跡できるということは、消費者がデータベースにアクセスすることで、どの農園で生まれたカカオを使って、どの工場で加工されたチョコレートなのか、また、生産過程で違法な児童労働はなかったのかも知ることができるということを意味します。

カカオサプライチェーンの「現状(左)」と「目指す未来像(右)」。現状は、生産者側と購入者側の情報経路が相互に繋がっていないため、情報追跡ができず生産地の問題を把握することができない。目指す未来は、生産者側と購入者側が情報をリアルタイムで共有する環状のサプライチェーン。ブロックチェーン技術で情報を保全しながらトレーサビリティ(流通の追跡可能性)を確保できる。図表提供:国際協力機構(JICA)

若林氏は「コバルトなどのレアメタルや、ダイヤモンドなどの希少な鉱石、綿花などの農産物も、児童労働が問題視される生産物の一例です。ブロックチェーンの仕組みを取り入れることで、こうした状況も改善できる可能性があるでしょう」と話します。

ブロックチェーンの産業への適用は、経済的に強い立場にある先進国の消費者が、弱い立場にある発展途上国と対等で公正な取引を行うことで、生産者のウェルビーイングを目指すという「フェアトレード」にもつながっていくと言えるでしょう。

人権意識の強い欧米の社会では、製品がフェアトレードに基づいて生産されているかどうかが商品選択や購買意欲に結びつく状況が生まれつつありますが、日本では、まだまだ認知度が高いとは言えません。

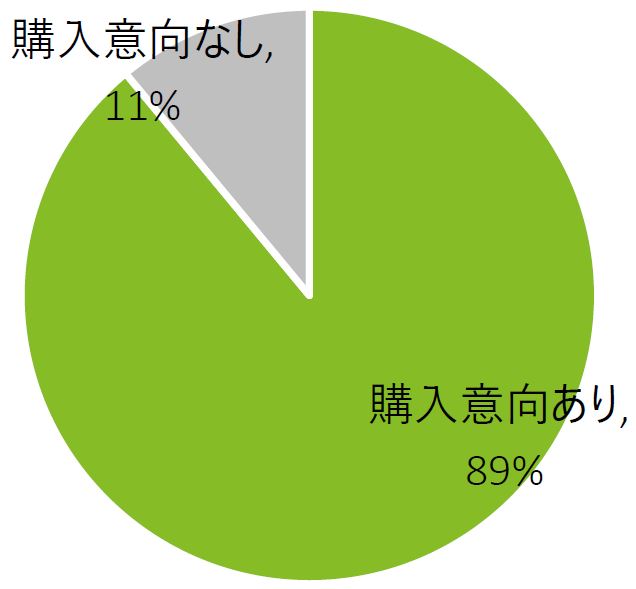

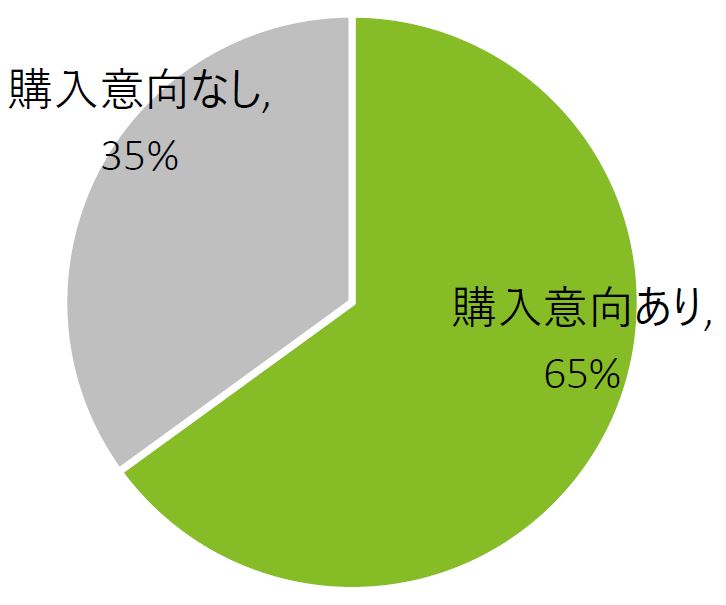

●サステイナブルチョコレートの認知者の購入意向

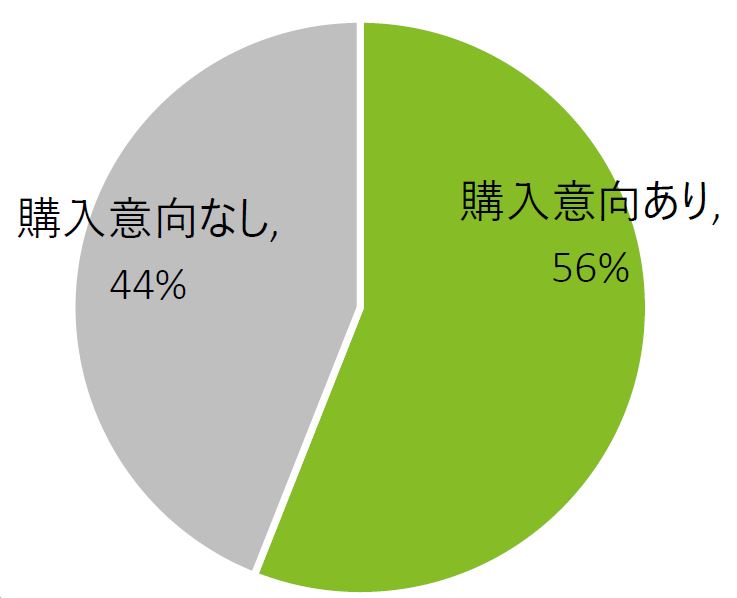

●サステイナブルチョコレート非認知者の購入意向

●調査全体としての購入意向

日本国内でのサステイナブルチョコレートの認知度ままだ低いものの、全体の65%が購入意向ありと回答しており、サステナブルチョコレートを認知している人の89%が購入する意向を示している(15歳以上の男女1400人webアンケート:デロイトトーマツ2021)。資料提供:デロイトトーマツ

例えば、生産・流通の各過程をブロックチェーンのデータベースに記録した上で流通する商品には、データベースを参照できるQRコードを付与したとします。それは今回の実証実験結果のように、生産側の持続可能な労働環境の醸成に結びつくだけでなく、それを製造・販売する企業にとっては、フェアトレード製品という“付加価値”を商品に持たせ、さらに、フェアトレードに対する社会の認識を強めるきっかけを作れるかもしれません。

「ブロックチェーンの技術を使ってデータを記録するということは、分散型でデータ管理されるため、利害が対立している当事者でもデータを信頼することができます。従来の内部でのデータ改ざんが可能な中央集権型のデータベースとの違いはここにあります。ブロックチェーン技術で農家と直接契約を結ぶこともできますし、新たな要素を加えることもできます。発想や捉え方によって、さまざまな付加要素を後から与え、新たな価値創造が可能だと思いますね(若林氏)」

持続可能なカカオ産業を作るために集う「サステイナブル・カカオ・プラットフォーム」

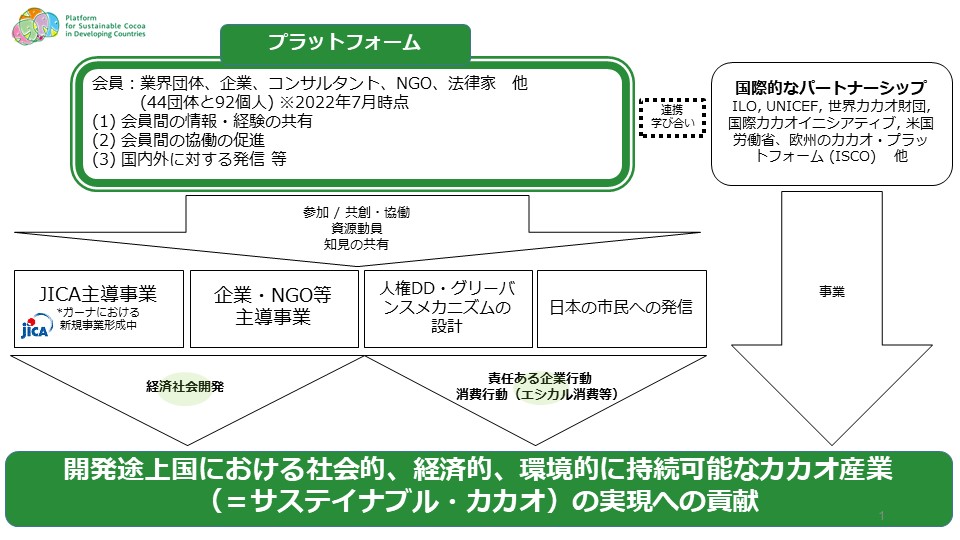

JICAでは、2020年1月に持続可能なカカオ産業の実現を目的とした「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム(以下、サステイナブル・カカオ・プラットフォーム)」を立ち上げています。今回の実証実験はプラットフォーム会員が関わる取り組みのひとつです。

JICAで開催されたサステイナブル・カカオ・プラットフォームの イベント。写真提供:国際協力機構(JICA)

会員に名を連ねるのは、大手・中小の菓子メーカーや商社、広告代理店、弁護士法人、フェアトレードに関する社団法人や非営利活動法人などさまざま。それぞれの業種や業界が、それぞれの立場から、持続可能なカカオ産業を実現するべく、知見やリソースを持ち寄って共創、協働する場としての役割を果たしています。

JICA 開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム 概要。図表提供:国際協力機構(JICA)

「例えば、メーカーは、自社製品の原料がどのように生産されているか、高い関心を持っています。持続可能な方法で生産されていることを確認したい、持続可能な方法で生産できるよう生産者を支援したい、と考えているメーカーは多い。一方で、カカオ生産国で児童労働といった生産者の問題の解決に長年取り組んでいて、そのようなメーカーのパートナーになれるNGOもいますし、フェアトレード製品の流通拡大に取り組んでいる認証機関もいます。企業のサプライチェーン上の人権問題のリスクや対応事例について発信し、企業やNGOに助言を行っているコンサルティング企業もいる状況です。皆さん、それぞれの立場から持続可能なカカオ産業の実現に取り組んでいるとともに、この“場”を利用して協働する可能性を探っています。現在、メーカー、NGO、コンサルティング企業などの会員有志で、カカオ産業における児童労働撤廃に貢献するために、関係者それぞれに期待される具体的な行動を取りまとめたガイダンス資料を作成しています。(山下氏)」

また山下氏は、今後のサステイナブル・カカオ・プラットフォームの展開について「現在はメーカーや商社が多いですが、ほかの分野にも会員が広がっていくと、活動の幅も広げられると思っています。より消費者に近い流通業界、大手の百貨店さんやスーパーマーケットチェーンなどを巻き込んでいきたいですね」とも話します。

多彩なプレーヤーの増加が児童労働の撤廃につながる

「児童労働の撤廃」「持続可能なカカオ産業の実現」と聞くと、ごく限られた企業のみが関係しているようにも思えます。ですが、このテーマを追求し、発展途上国の状況や、社会構造を変革させるような大きな動きにするためには、より多くの業種の参画が必要だと私は考えています。というのも、児童労働の撤廃のためには、将来にわたって大きな収益を生み続けていくことが不可欠だからです。

多様な関係者間での意見交換の場となっているサステイナブル・カカオプラットフォーム。写真提供:国際協力機構(JICA)

今回の実証実験では、児童労働をさせないことを条件に、事業者がプレミアム価格でカカオを買い取るという仕組みで農家の収益を向上させています。ですが、上乗せ分のコストは、さまざまな方法で確保できるのではないでしょうか。

例えば、ブロックチェーンの技術を用いて、フェアトレード製品であることが担保されているチョコレートを、メーカーはこれまでの120%の価格で販売するとします。いわば、フェアトレード製品であることをブランド化し、付加価値を作ることで、利益率を向上させるのです。メーカーから農家に利益を還元する仕組みを作れば、消費者がその商品を買えば買うほど、農家にマージンが入るようになります。

あるいは、他のサービスや製品を巻き込んでプロジェクト化し、フェアトレード製品を組み込むという考え方も適用できる可能性があります。例えばエンタメ産業なら、特定のアーティストの楽曲をダウンロード購入した消費者は、フェアトレード製品を無料で受け取ることができ、音楽出版社は、楽曲の販売利益の一部を、フェアトレード製品の製造に関わった農家に還元するといったお金の還流方法です。この方法なら、協力するアーティストのファン層という、それまでとはまったく別の層にもアプローチすることになり、フェアトレードや児童労働撤廃という社会ムーブメーントの意識拡大にも期待が持てます。

これらはあくまでも一例ですが、私がお伝えしたいのは、一見、関わりが薄いように思える企業でも、児童労働を撤廃させるための仕組み作りに参加できる可能性を持っているということです。そしてプレーヤーが増えれば増えるほど、発展途上国の農家にインセンティブを提供できる機会も増加し、持続可能なカカオ産業の醸成に大きく近づいていくのではないでしょうか。そんな近未来を感じさせてくれる、ブロックチェーン技術とカカオと児童労働撤廃の話題です。

幼稚園に通う子どもたち(ガーナ)。写真提供:国際協力機構(JICA)

【この記事の写真を見る】

読者の皆様、新興国での事業展開をお考えの皆様へ

『NEXT BUSINESS INSIGHTS』を運営するアイ・シー・ネット株式会社 (学研グループ)は、150カ国以上で活動し開発途上国や新興国での支援に様々なアプローチで取り組んでいます。事業支援も、その取り組みの一環です。国際事業を検討されている皆様向けに各国のデータや、ビジネスにおける機会・要因、ニーズレポートなど豊富な資料もご用意しています。

なお、当メディアへのご意見・ご感想は、NEXT BUSINESS INSIGHTS編集部の問い合わせアドレス( nbi_info@icnet.co.jp ) や公式ソーシャルメディア(Twitter ・Instagram ・Facebook )にて受け付けています。『NEXT BUSINESS INSIGHTS』の記事を読んで海外事情に興味を持った方は、是非ご連絡ください。