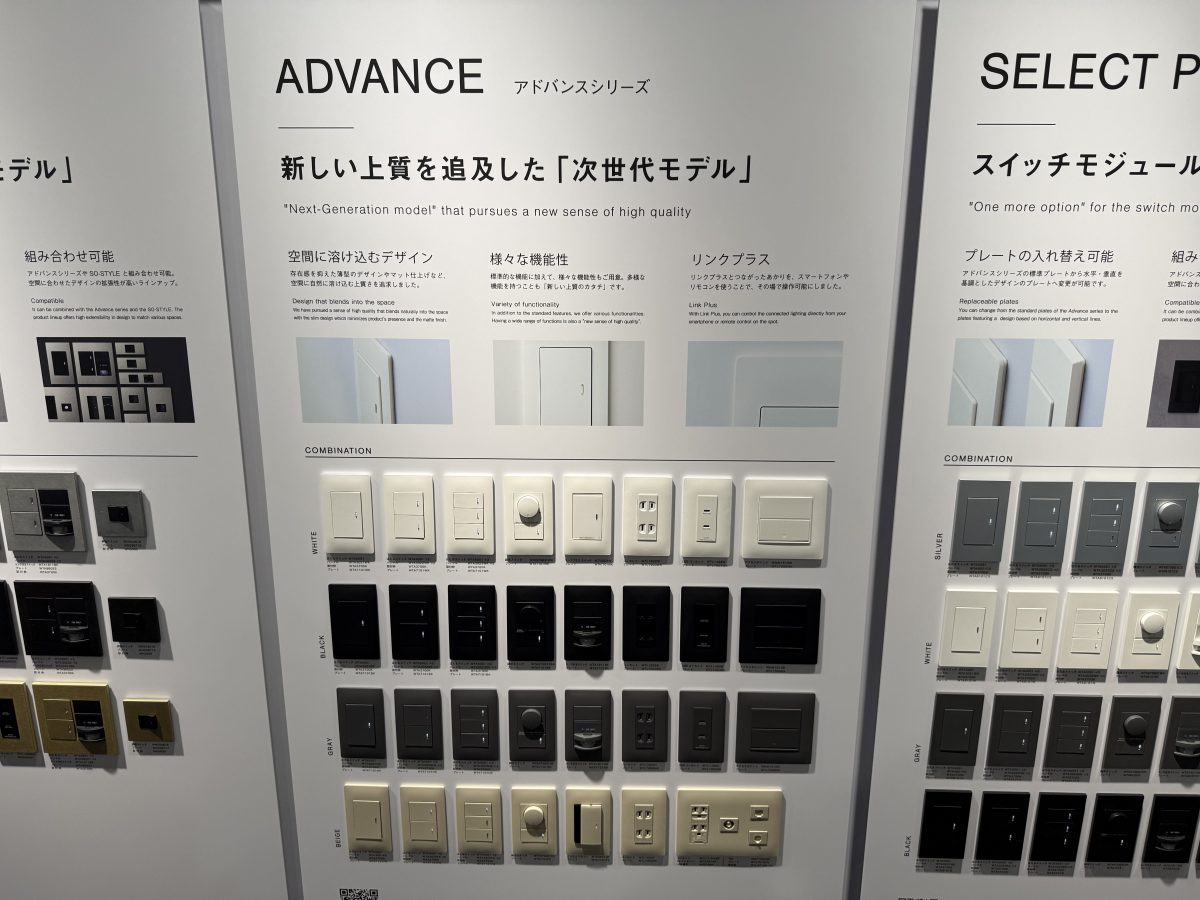

私たちが日々暮らしているなかで、何気なく使っているコンセントなどの配線器具。普段の生活においては特に意識を向けない製品ですが、これらがない暮らしはもはや考えられません。

配線器具の世界トップシェアを目指してベトナムに注力

その配線器具の市場で、日本国内8割以上のシェアを獲得しているメーカーが、パナソニック(パナソニック エレクトリックワークス社)です。国内では向かうところ敵なしといっても過言ではない地位を築いている同社は、海外にも手を広げています。

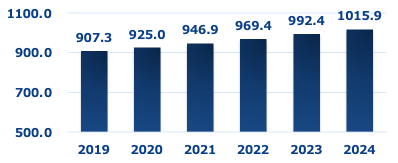

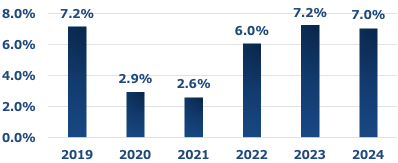

パナソニックの配線器具の世界シェアは、フランスのルグラン社に次ぐ2位。同社がトップの座を目指すにあたって、特に注力している国のひとつがベトナムです。人口が1億人を突破し、経済成長が著しいベトナム。1994年に同国へ進出したパナソニックの配線器具事業は着々と販路を広げ、現在では同国内のシェア5割を獲得しています。

パナソニックの製品がベトナムで支持を集めている要因は、日本で培った品質の高さです。急成長を遂げる国のなかで確かな存在感を放つ日本のものづくりと、ベトナムならではのユニークな特徴を、現地工場で取材しました。

「3つの道場」による手厚い研修で、高い生産性と品質を実現

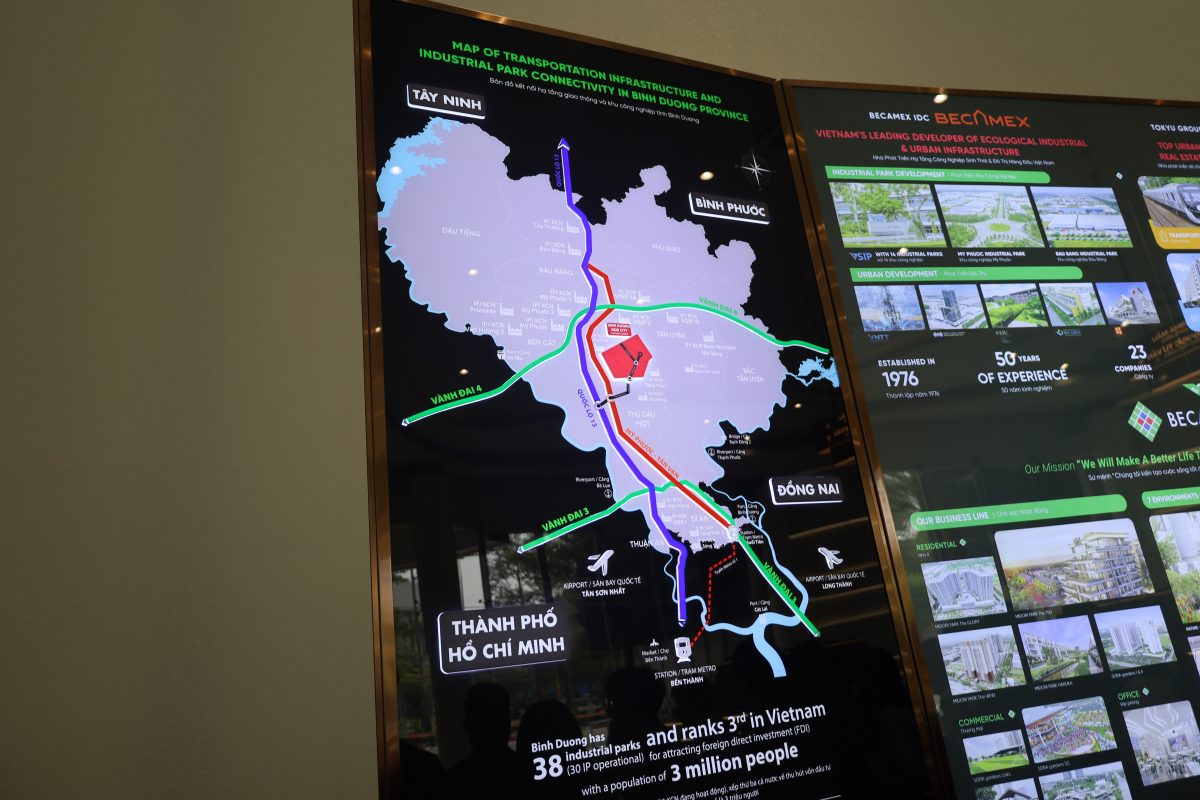

パナソニックのベトナム事業の中核となっているのが、ビンズオンにある工場です。ビンズオンは、同国の首都ホーチミンから北に約30km離れたところにある工業都市。多数の企業の工場が同所に集まり、工業団地を形成しています。

この工場が生産を開始したのは2014年のこと。タイのアユタヤ工場が2011年の洪水で水没してしまったことを受け、すでに販売網の構築が済んでいたベトナムに生産拠点を築こうとしたのが設立のきっかけでした。ビンズオン工場の創業開始から3年後の2017年には、パナソニックの配線器具は、ベトナム国内のシェア1位を獲得。ビンズオン工場は、同国におけるパナソニックの躍進を支える力の源になっています。

ビンズオン工場の特徴は、日本の津工場から移植した信頼性の高いものづくりです。津工場から派遣された技術者が現地で指導を行うことで、日本と変わらない品質の維持を可能にしています。

ビンズオン工場の工場長を務める内藤吉洋さんも、津工場でキャリアを積んできました。内藤さんによると「新しく入った従業員をいきなり製造ラインに入れることはない」といいます。この工場の新入社員は、1週間のOJT研修を経ることで、ようやく製品の製造に携われるようになります。

その研修の舞台となるのが「ものづくり道場」です。新入社員は入社後の1週間、この道場で製品や工程についての知識を学んでから、製造ラインに入ります。以前は安全関連の講習のみを行なって製造の現場に配属する仕組みでしたが、それでは生産性が上がらなかったため、新たにこの道場を設立したそうです。

ものづくり道場の設立による効果はてきめんで、従来では新入社員が現場で独り立ちできるまで12週間ほどかかっていましたが、6週間に短縮できたそうです。また、複雑な製品の組み立てにおいても、高い品質を保つことができるようになりました。

ビンズオン工場で生産される製品の品質を支えているのは、ものづくり道場だけではありません。組み立て機の構造や過去の改善事例を学ぶ「技術道場」、安全の重要性を体感しながら学ぶ「安全道場」も設置されています。これらの道場が、パナソニックの信頼性を支えているというわけです。

働き者のベトナム人は、「もっと働きたい」と離職する人も多い

手厚い研修が求められるのには、ベトナムならではの事情があります。というのも、同国では全体的に離職率が高い傾向にあり、国全体の平均で2〜3%ほどの水準になっています。ビンズオン工場の従業員の離職率はそれよりも低い1.5%ではありますが、毎月20人程度の新入社員が入るため、十分な教育体制が欠かせないのです。

離職率が高いと聞くと、ベトナム人は働くのを嫌がっている……と思われるかもしれませんが、実は全く逆というのも興味深いポイントです。離職の理由の上位には、なんと「労働時間が短くて稼げない」というものがあるのだそう。1日に12時間以上働きたいという人が多く、実際にビンズオン工場では2交代制の24時間操業を行なっているとのこと。

ベトナム人が働き者であることを象徴するエピソードがもうひとつあります。それは、コロナ禍で街がロックダウン状態になったときのこと。そのときはビンズオン工場の生産も一時止まってしまいましたが、7割近い従業員が外部と隔離して工場に寝泊まりし、缶詰状態になってまで生産を再開したといいます。工場に寝泊まりするかどうかの判断は、従業員個々の自由。そこまでしての操業維持、しかも多くの従業員の意思による参加は、日本ではなかなか想像できないでしょう。

従業員は社員食堂にこだわりを持ち、サッカーに夢中

社員食堂に関するこだわりが強いのも、ベトナム人ワーカーの特徴です。内藤さんによると「食事への関心が高く、労働組合との折衝では食堂のメニューについての要望が出ることが多い」といいます。ベトナム国内では社員食堂を無料にしている企業が多いそうで、ビンズオン工場でも無料となっています。

また、ベトナムではいまサッカーが大人気。ビンズオン工場の従業員のサッカー熱も相当なもので、工場の敷地内にはサッカーコートが整備されています。従業員で構成されたチームが工場内に20もあり、社内だけでなく、他社のチームも含めた大会が開催されているそうです。内藤さんもこの大会に出たことがあるといい、「現地スタッフはサッカーになると本気で、ボールを持っていると工場長であろうが厳しく削ってくる」のだとか。

現地ならではの光景をもうひとつ。ベトナムの街を歩いていると、道を行き交うバイクの数に圧倒されますが、それはこの工場でも同じです。敷地内のバイク駐輪場の光景は圧巻の一言。これも、日本ではなかなかお目にかかれないものでしょう。

2030年に80%のシェア獲得へ。生産力と技術力でライバルとの争いを制する

東南アジアに展開するパナソニックの配線器具の製造を長く担ってきたのは、タイのアユタヤ工場でした。アユタヤ工場では東南アジア向けにローカライズされた製品の開発を古くから行なってきたため、多くのノウハウが蓄積されています。

対するビンズオン工場は、これからの未来を担う存在です。現時点でもアユタヤ工場を凌ぐ生産力を誇るうえ、2024年1月には新棟が竣工し、増産体制が整っています。おまけに、敷地内にはまだ空き地があるので、さらなる規模の拡大も可能です。

製品の開発についても、2025年にはビンズオン工場内で企画からリリースまで全てを行える体制が整う予定です。これにより、国外で企画した製品をビンズオンで生産する場合に比べて、リードタイムを約40%も削減できるといいます。

ビンズオン工場では、従業員の技術力も確実に向上しており、パナソニックの全世界の技術者を対象に行う社内の技能競技会では、工場設立から約7年でアユタヤ工場に並ぶ成績になりました。いまでは、全世界の工場のなかでも上位に入る水準になっているそうです。

ベトナムでパナソニックの配線器具を展開するパナソニック エレクトリックワークスベトナム社の坂部正司社長は、「ベトナムの需要にあった新製品の開発によって、2030年には同国内でのシェアを70〜80%まで伸ばしたい」と野心的な目標を語ります。同国でのパナソニックの配線器具事業が、2012年から2017年の間に3倍の成長を遂げてシェア1位を獲得するに至った過去を考えれば、それも不可能な数字ではないでしょう。

東南アジアの配線器具市場にはライバルも多く、特に、不動産バブルが崩壊した中国のメーカーが数多く参入してきています。パナソニックがこれらのライバルを圧倒できれば、日本の製造業に勇気を与えることができそうです。