文房具好きである筆者からすると、あまり理解できない話なのだが……多くの人は、日常的に筆記具を持ち歩いていないらしい。実際に筆記具を持ち歩いていない、という人に「えっ、じゃあ急に書類に署名が必要だったりしたとき、どうするの?」と訊ねたら、曖昧な反応が返って来た。

たしかに、情報の書き写しやスケジュールの管理はだいたいスマホでできてしまうので、手帳・メモ+ペンを持ち運ぶプライオリティは、ここ十数年でガクッと落ちてしまった感は否めない。とは言っても、打ち合わせ中にイメージや図を手書きして説明したり、ざっくりしたアイデアをスケッチしたりと、アナログの紙とペンが役に立つケースも、まだ多く残っているのではないだろうか?

ノートにピタッとくっつく携帯ボールペン

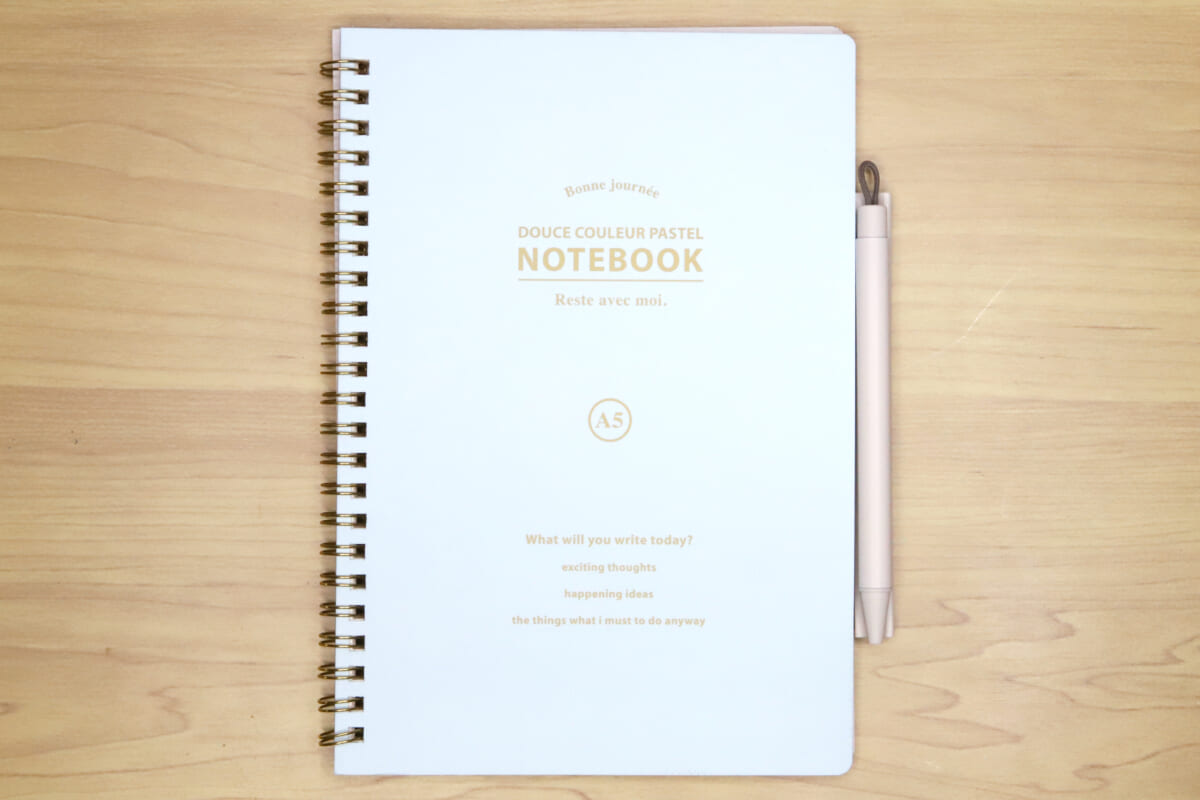

ともあれ紙とペンはセットで使うものだし、一緒にして持ち歩いた方がラクなのは当たり前だ。手帳ならペンホルダーを備えていることも多いが、ハンドメモやノートはその限りではない。しかし、何か書きたいときに、まずカバンからノートとペンケースを取り出して、さらにペンケースからペンを出して……というのは非効率な気もする。机のない屋外などでは、さらに面倒くささが増すだろう。

そういう場合でも便利に使えそうなのが、ゼブラの携帯用ボールペン「ピタン」である。

ゼブラ

ピタン

1200円(税別)

4色展開

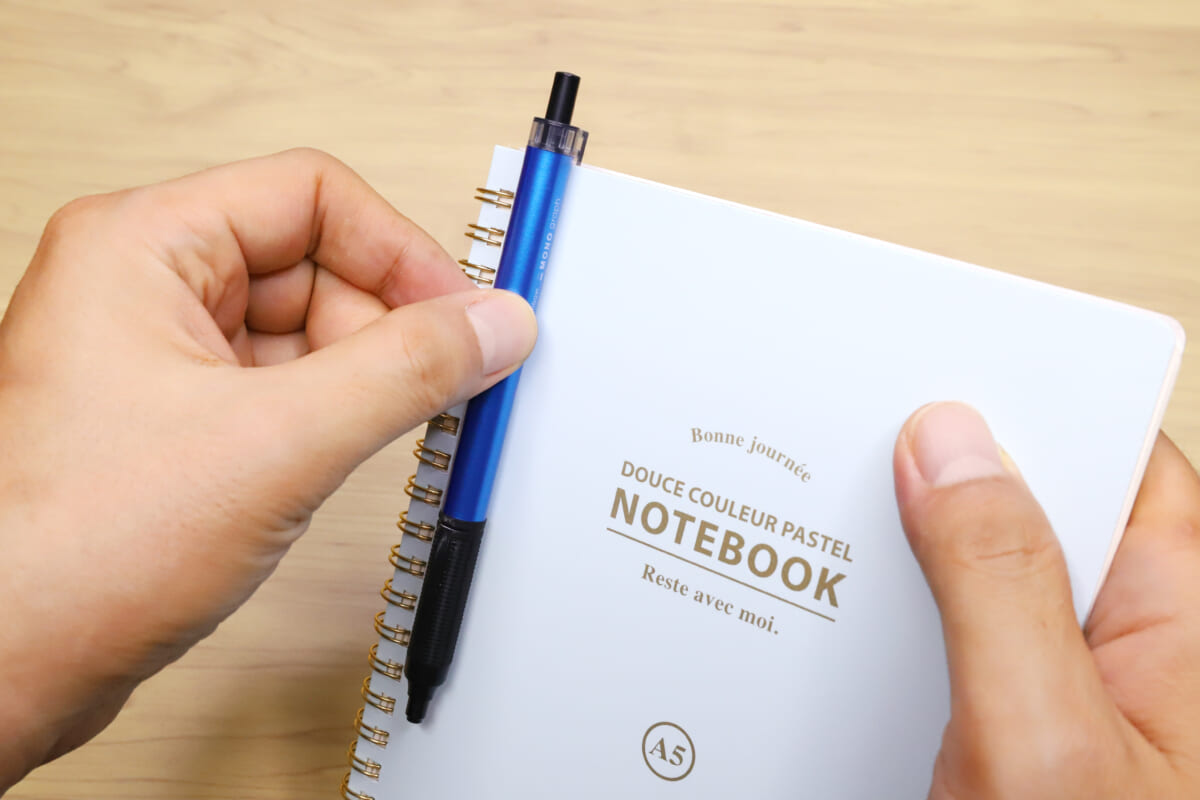

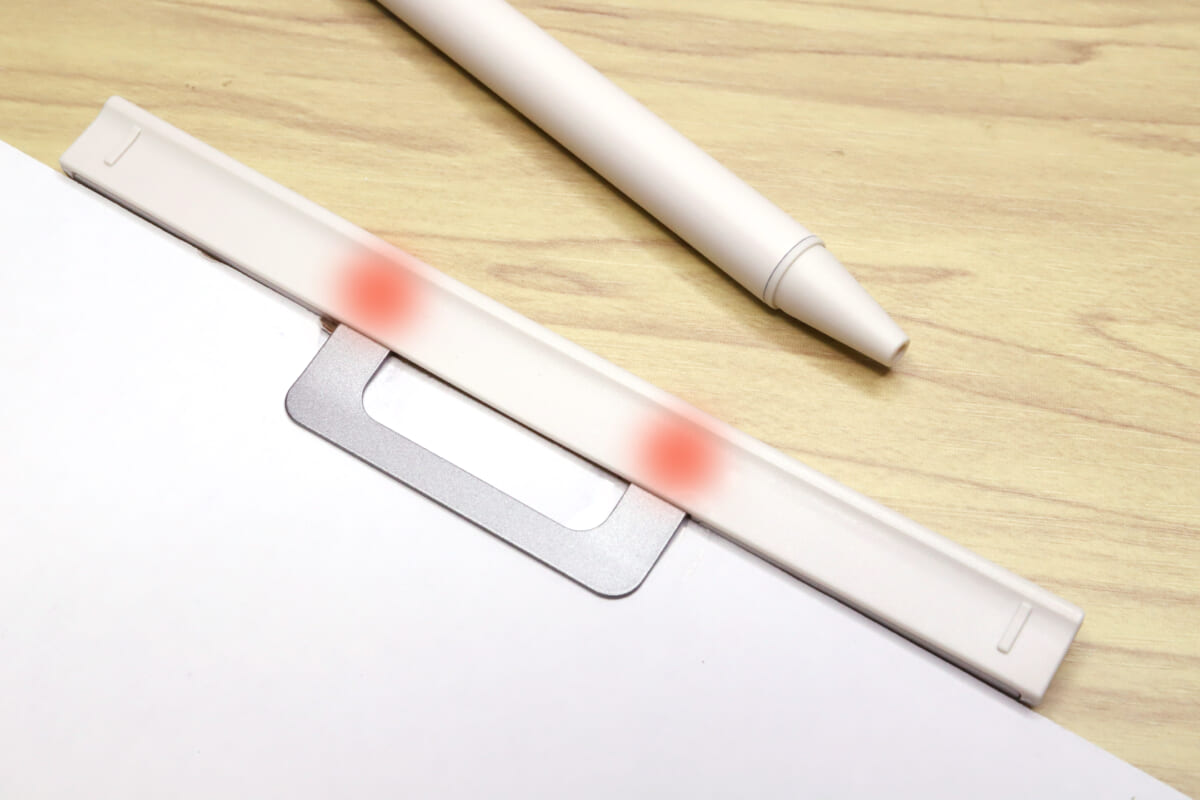

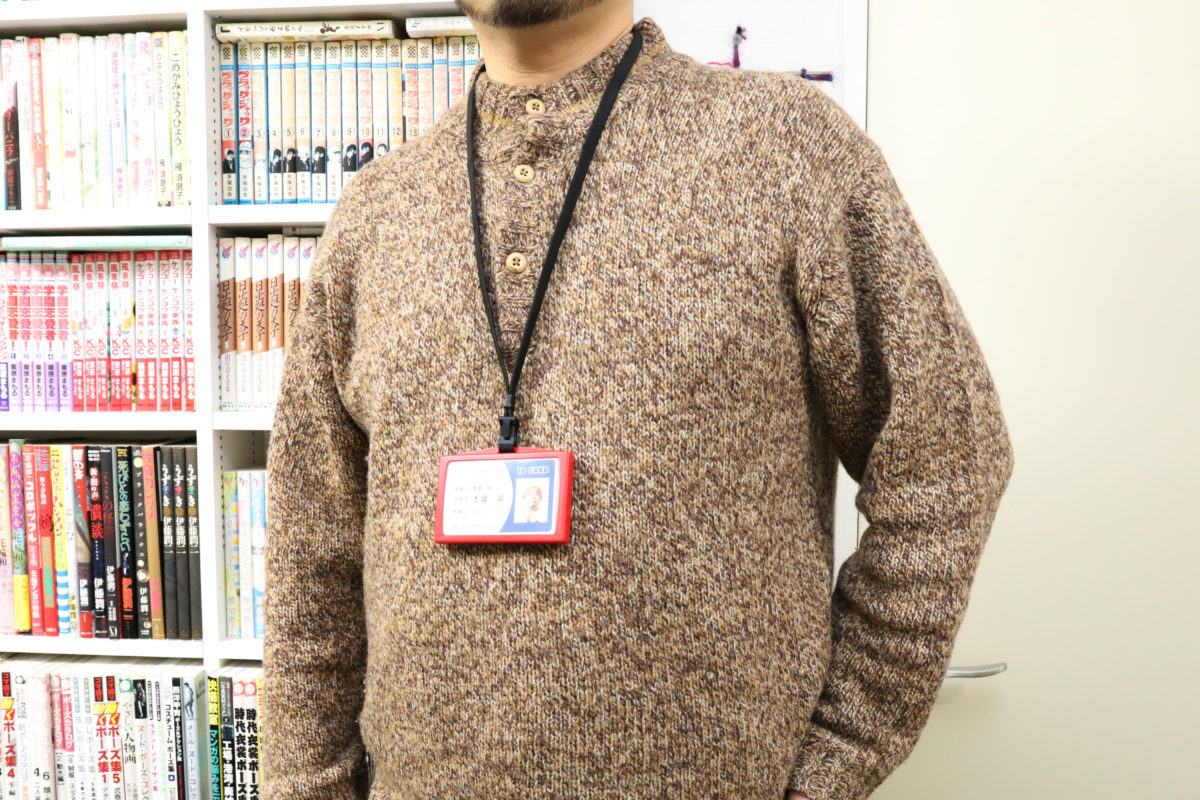

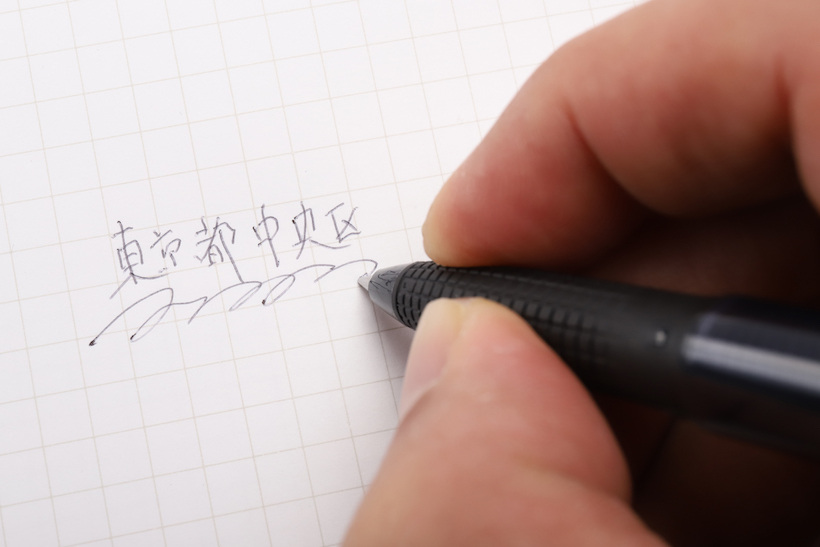

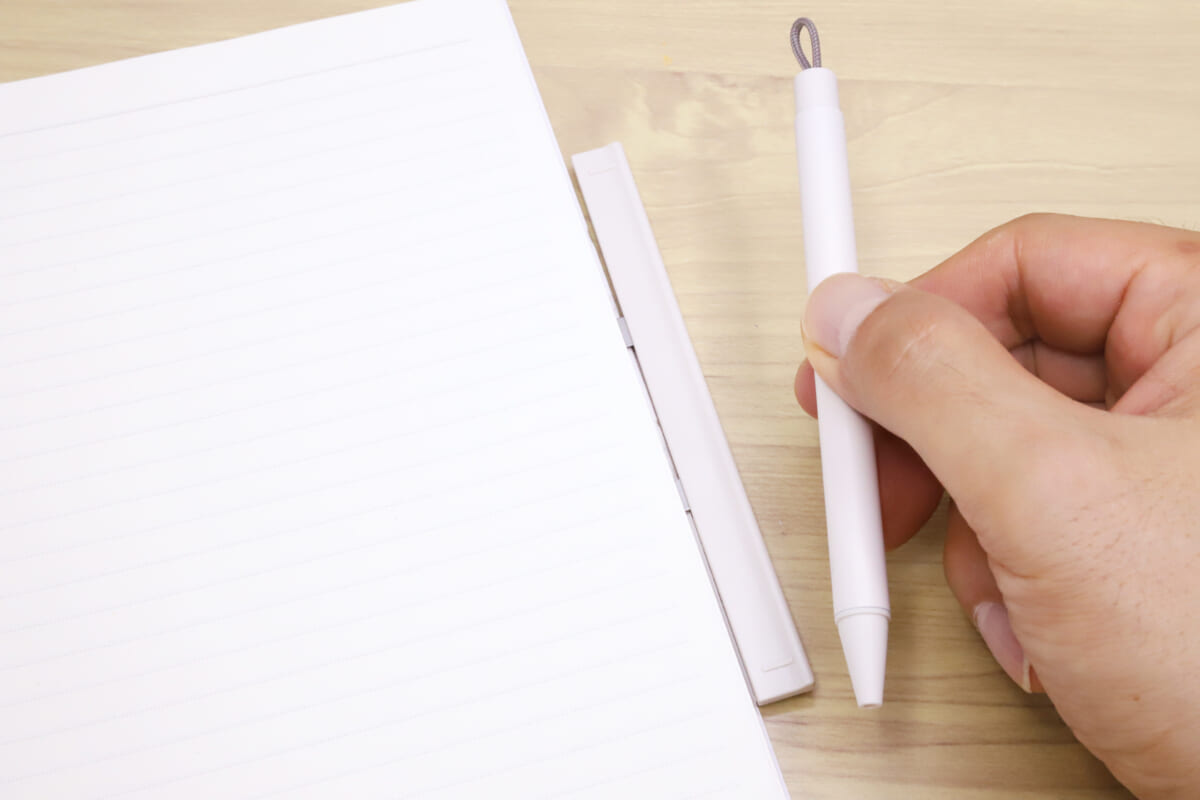

上の写真だけでは、なにがどう携帯用か分かりづらいかもしれないので、実際に使うようにセットしてみると……。

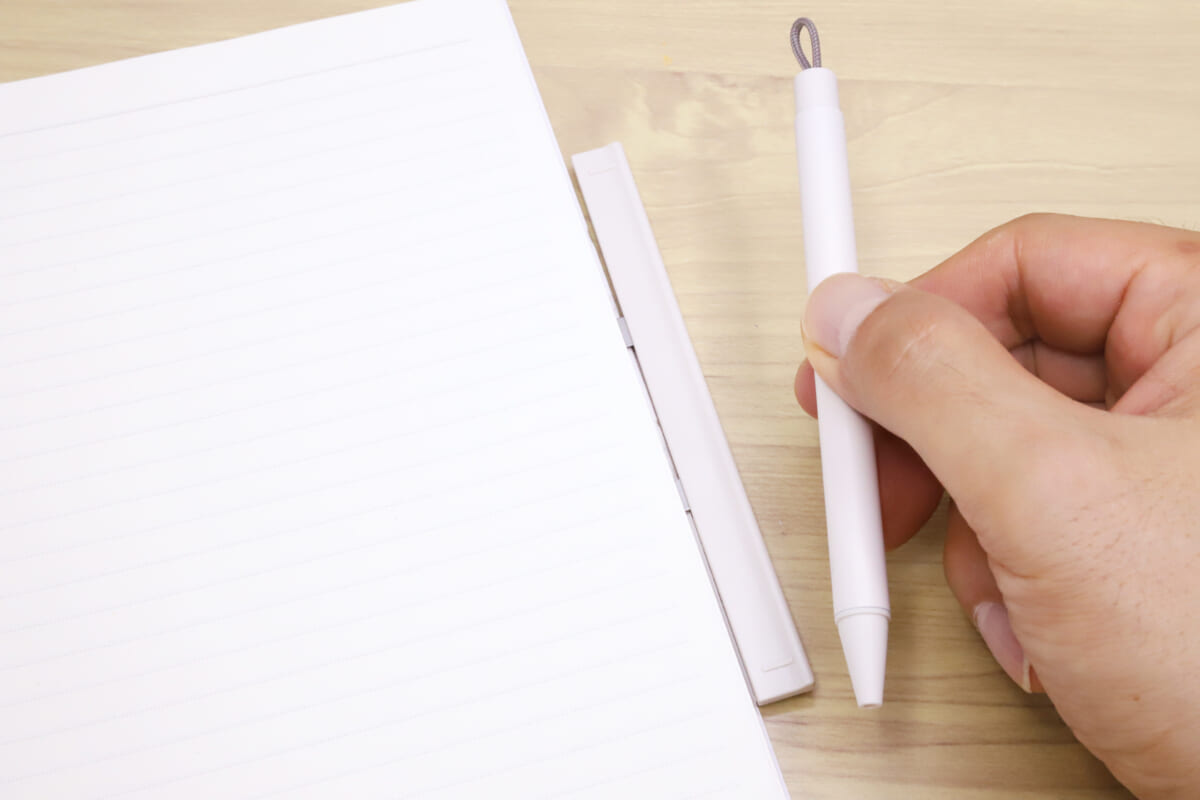

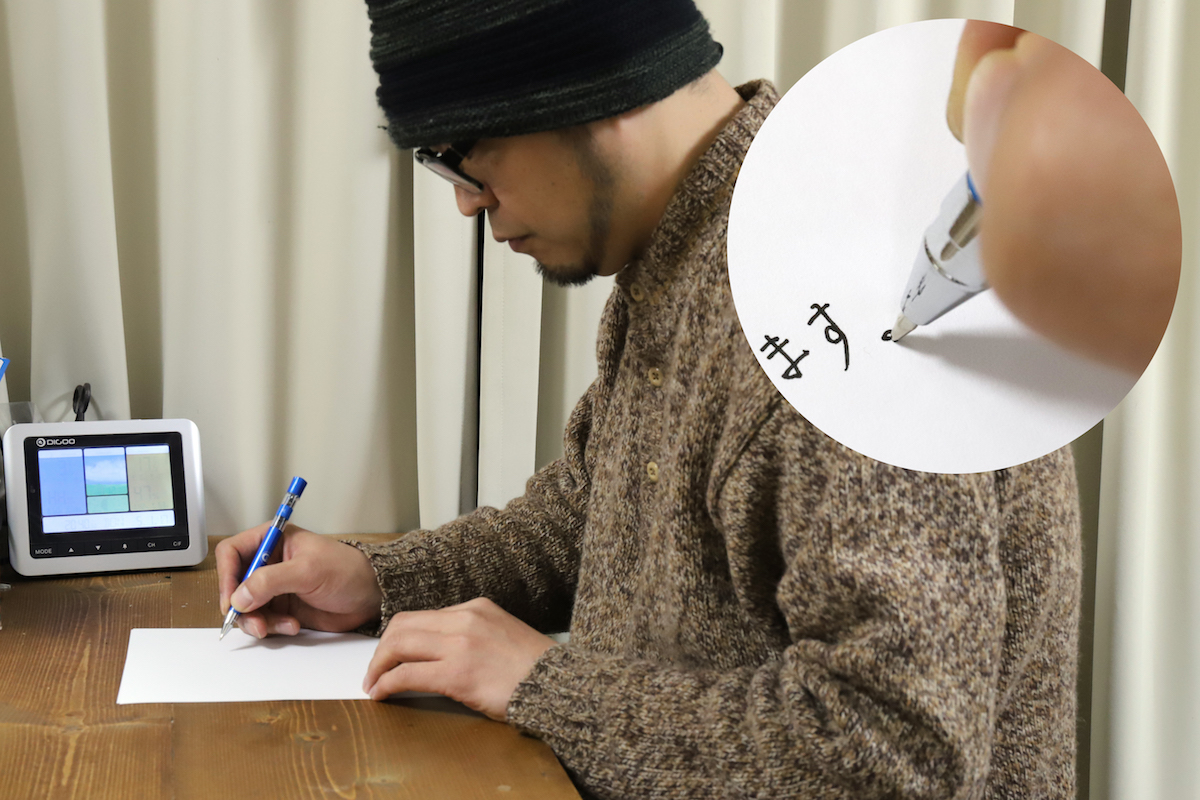

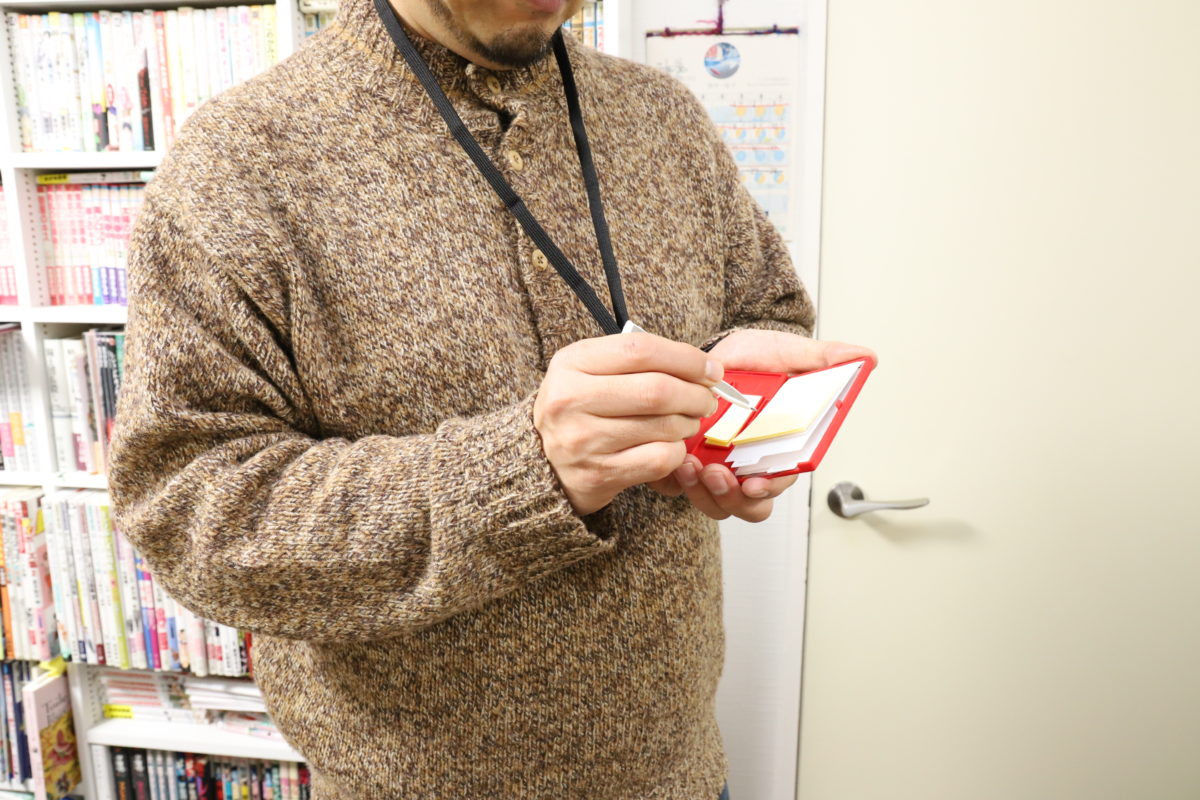

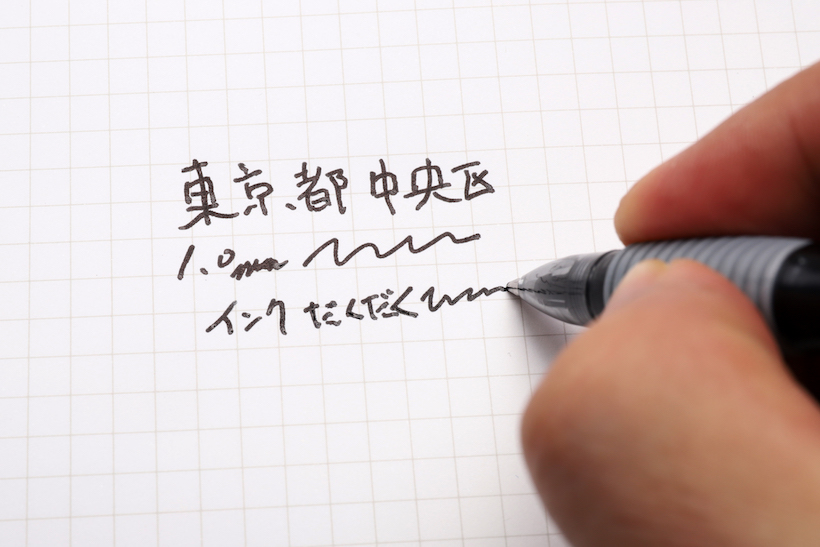

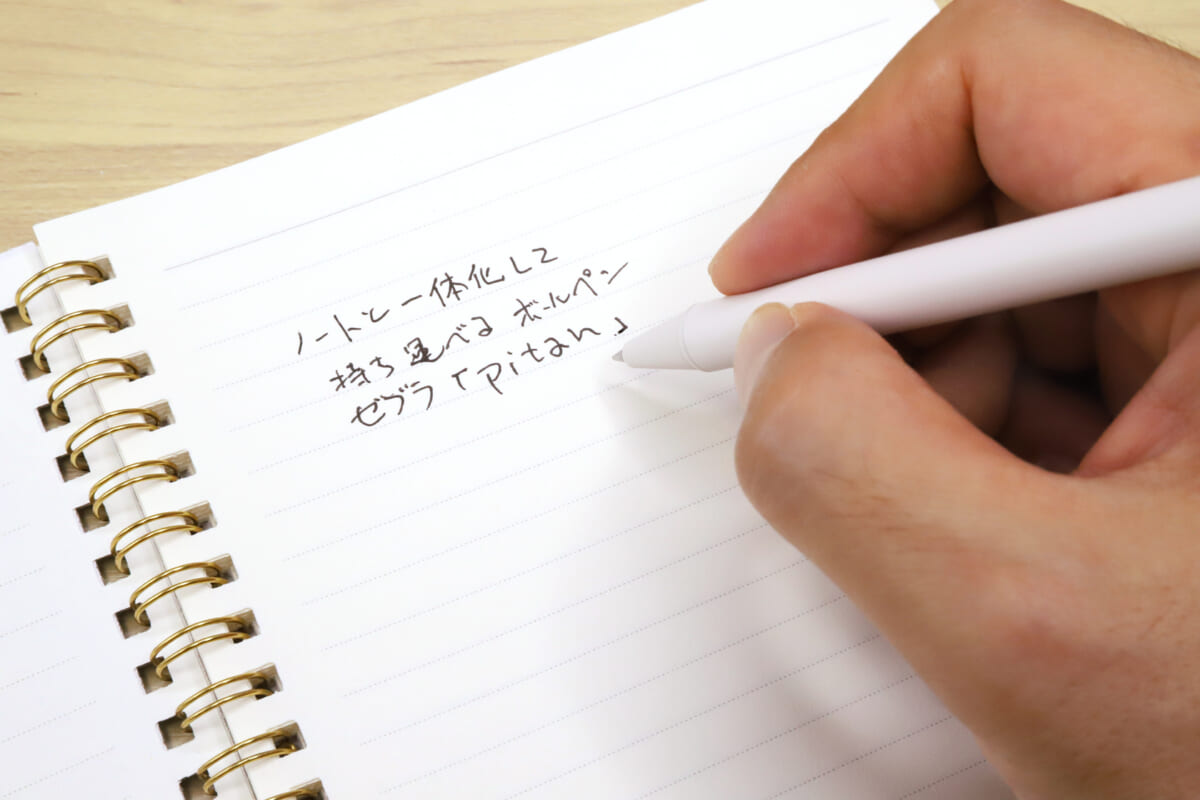

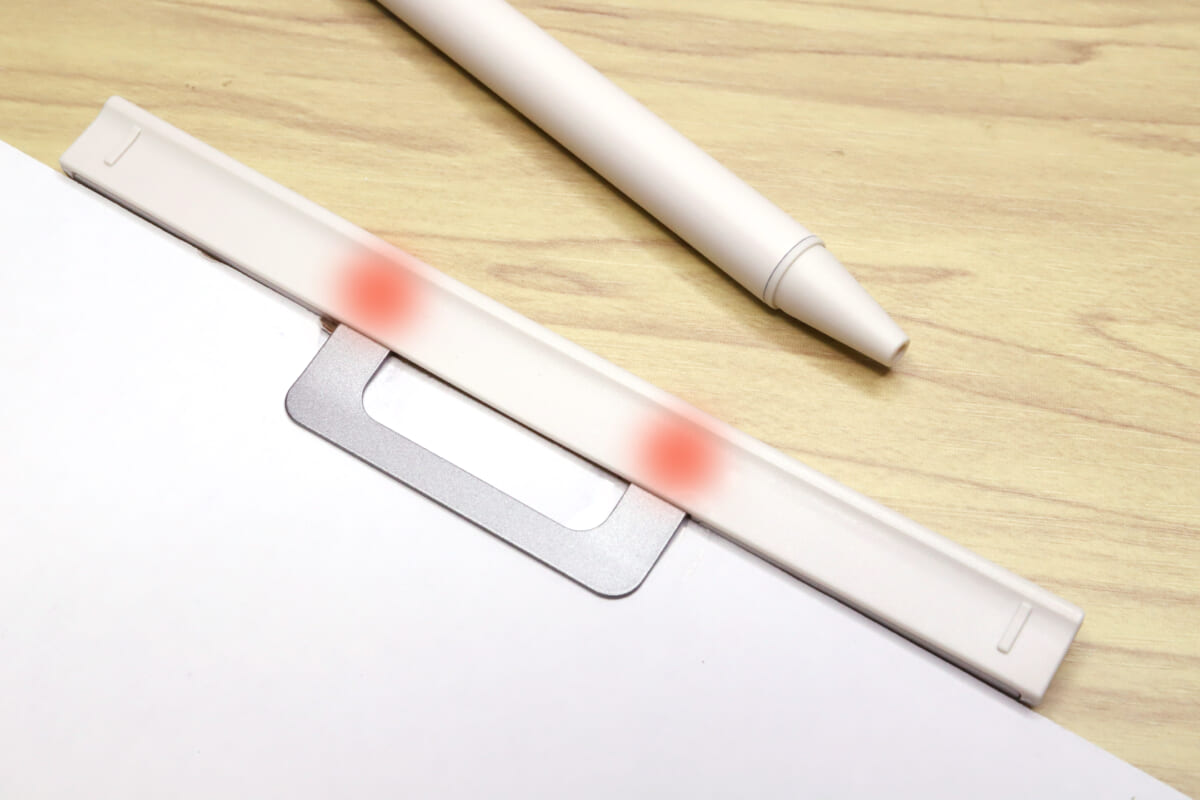

この通り、「ピタン」はノートなどと一体化させて携帯できるボールペンなのだ。セッティングは簡単で、ノートの裏表紙などにまずホルダーのクリップを挟みこむ。このときノートを傷めたくない人は、付属の保護シートを裏表紙に挟み、その上からクリップを装着すればいい。ホルダーとペンは磁石でくっついているだけなので、書くときはペンを持ち上げるだけで、ポコッと簡単に取り外せる。戻すときも、ペンを近付けるだけで貼り付く。シンプルな構造だ。

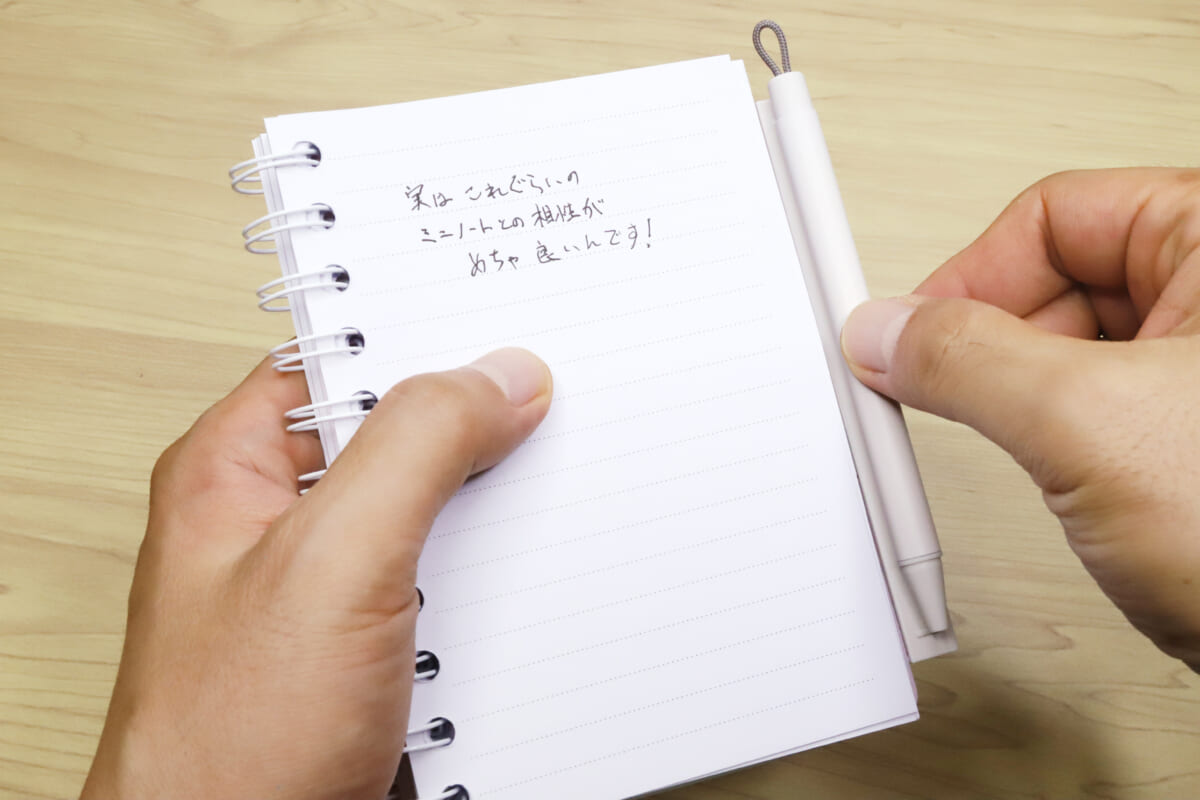

ノートに厚みがあると、ちょっとペンを取り外しにくいが、その場合はノックノブについているストラップをつまみ上げればOK。ベルトループに差し込むタイプのペンホルダーと比較すると、ペンのつけ外しは驚くほど簡単、かつ手っ取り早い。加えて、ペンを戻す際のパチンという音と感触が軽快で気持ちいいのもポイントだ。

イロモノ系? 運用してみたら実は意外と便利かも

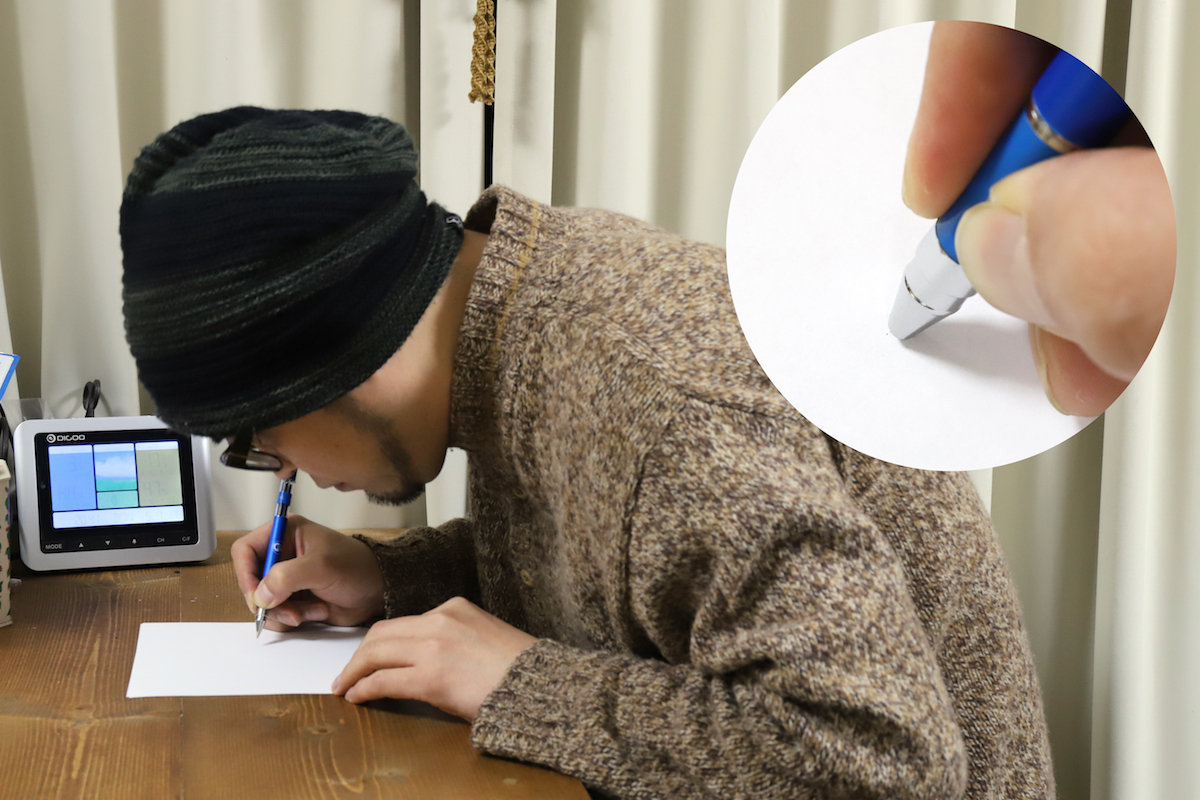

「そこまでつけ外しが簡単ということは、意図せずペンが外れて落ちることもあるのでは?」と思った人もいるだろう。もちろん磁石2つで固定しているだけなので、外れないということはない。実際にカバンに入れて持ち運んだ際、カバンの中にペンが落ちていたこともあった。

とはいえ、思ったほどはポロ落ちしないなというのも正直な実感だ。特にページ数の多い厚めノートに装着すると、ペン部分に横方向の荷重がかかりにくいのか、かなり安定するようだ。上下方向に関しても、ホルダーに刻まれたストッパーでペンが必要以上にズリ動かないようになっているなど、よく考えられた仕組みだ。

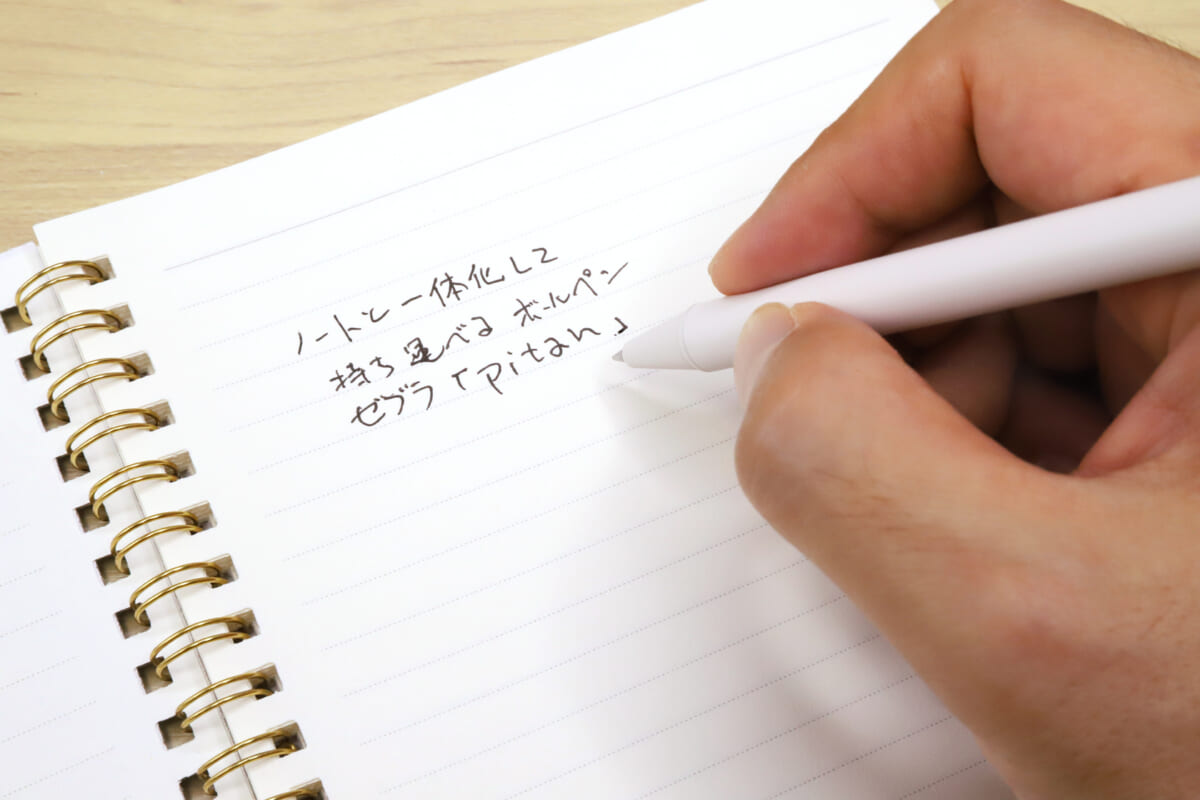

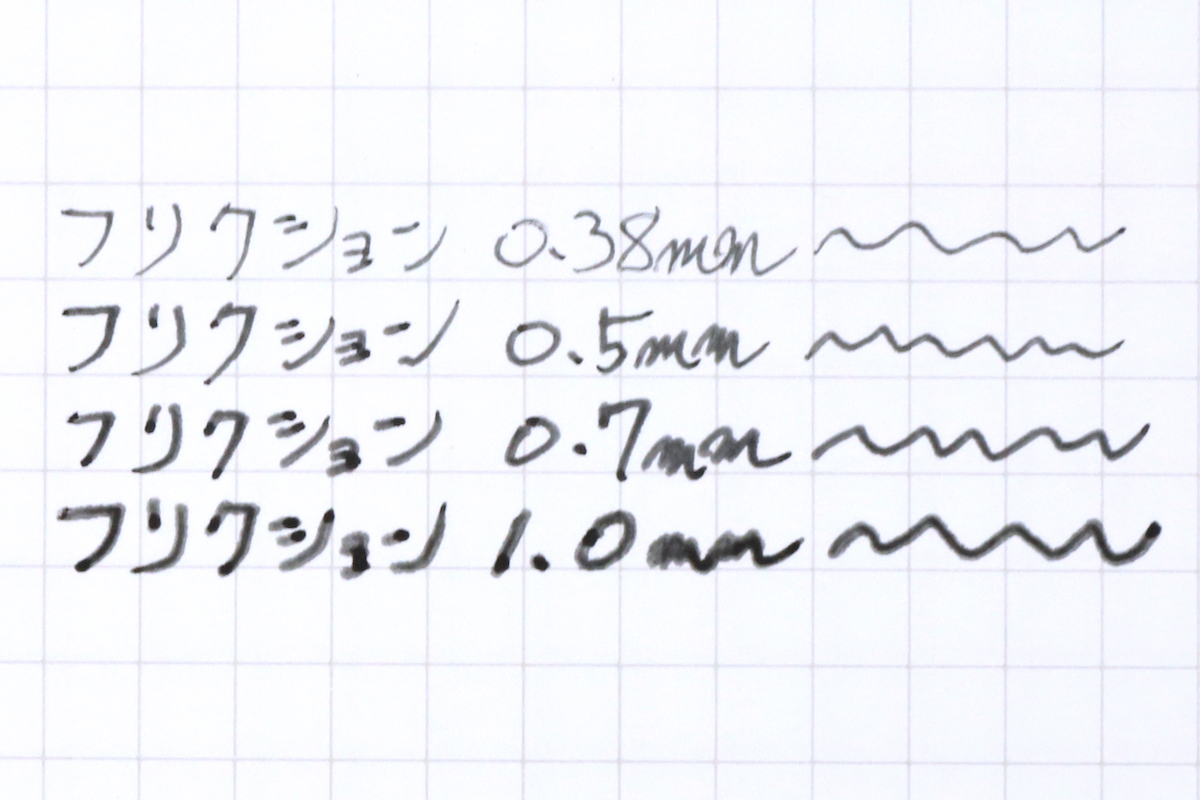

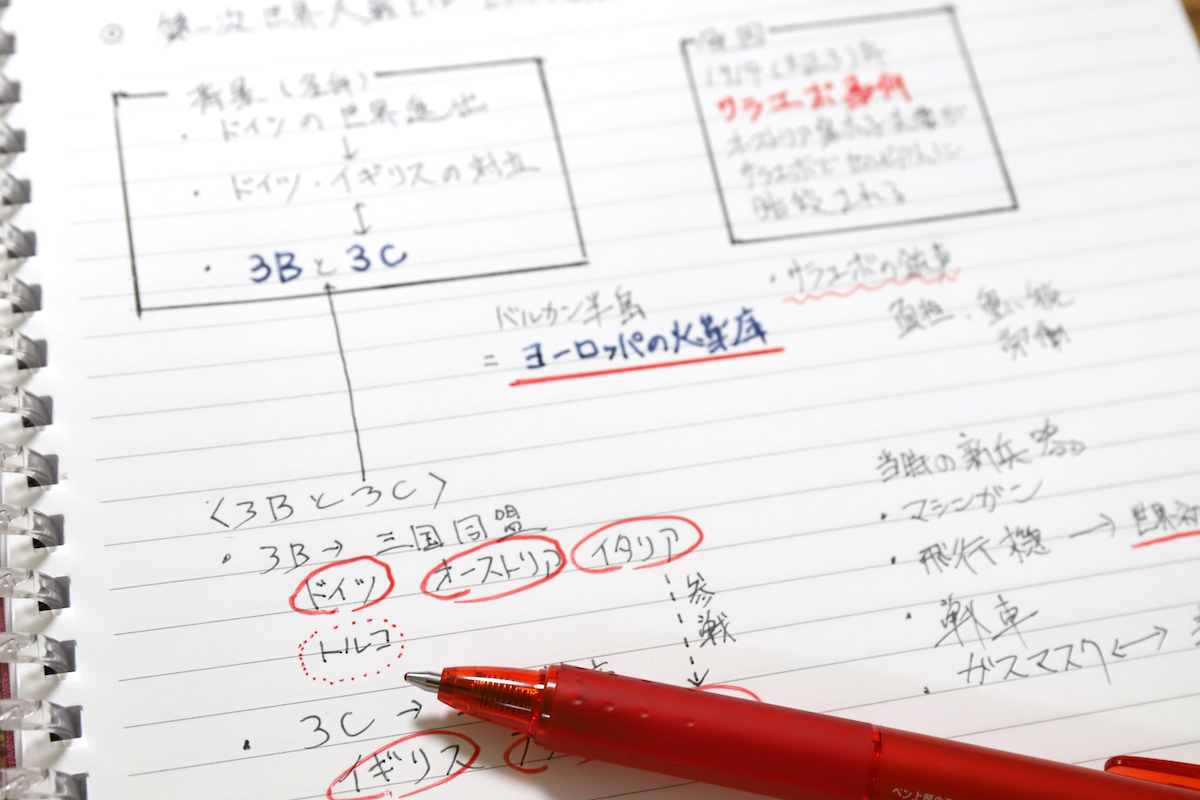

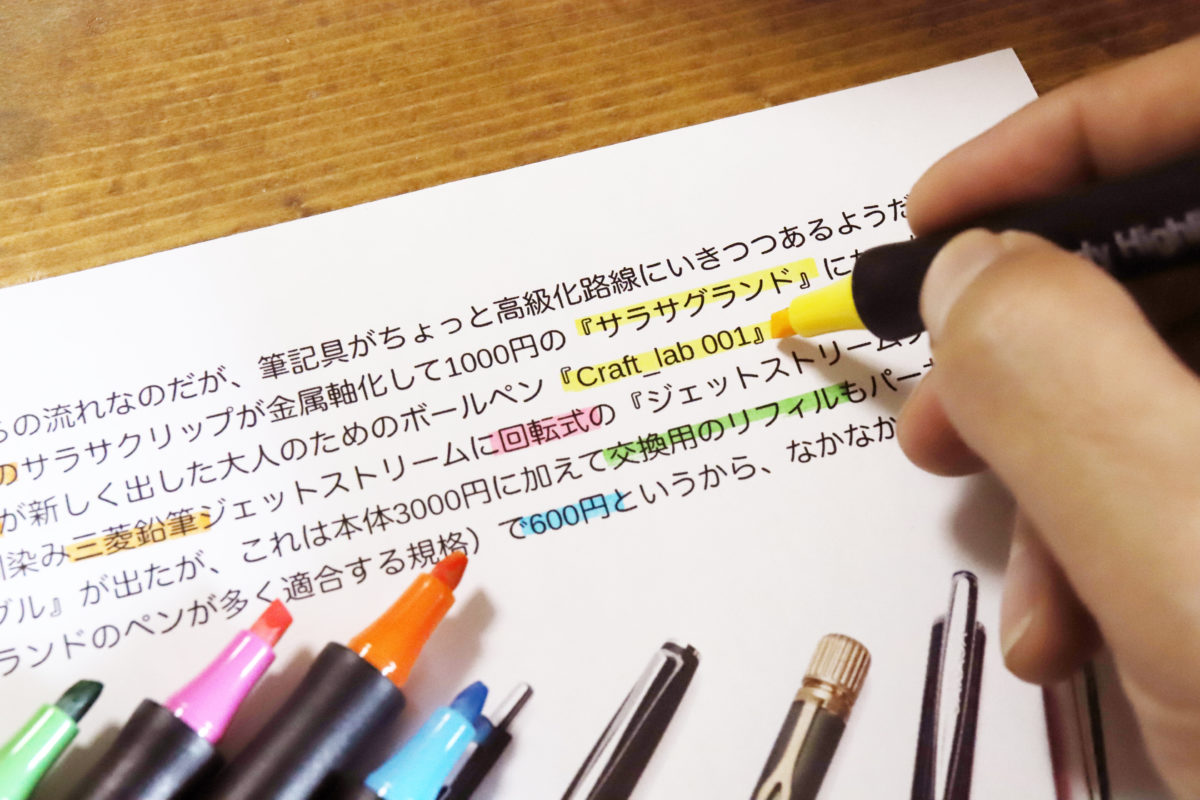

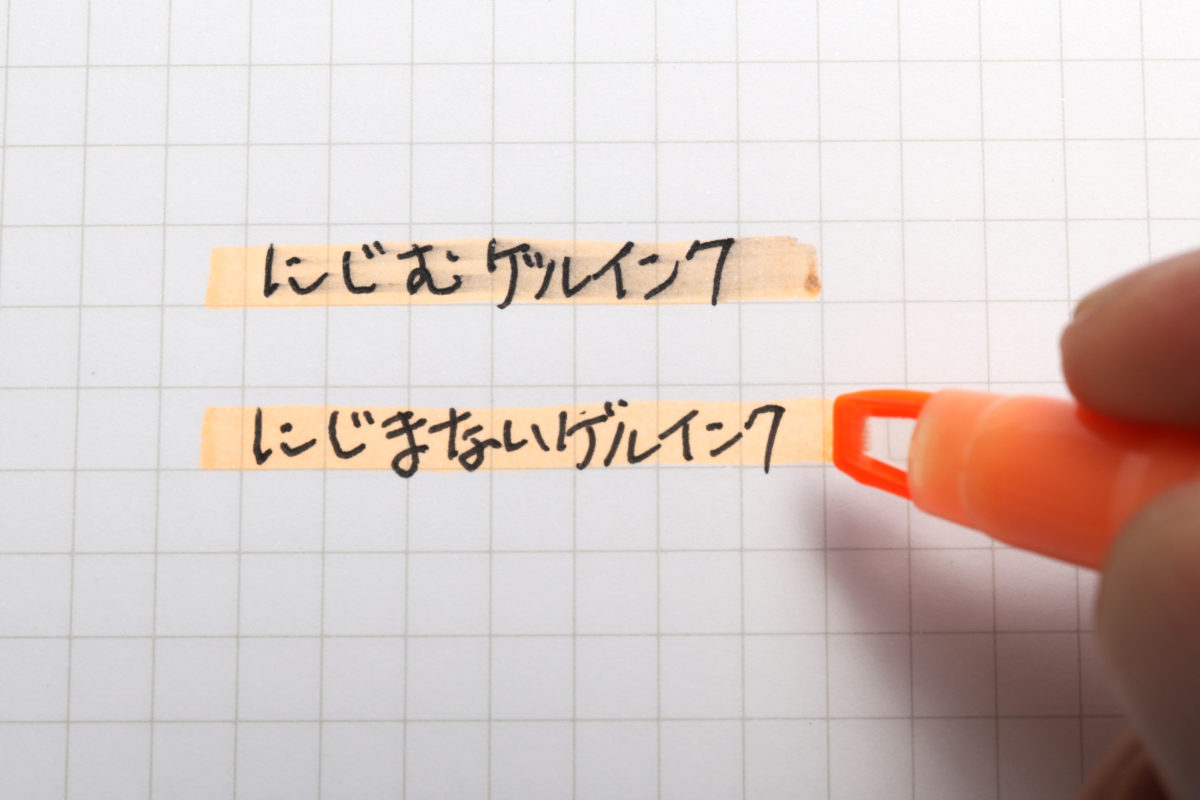

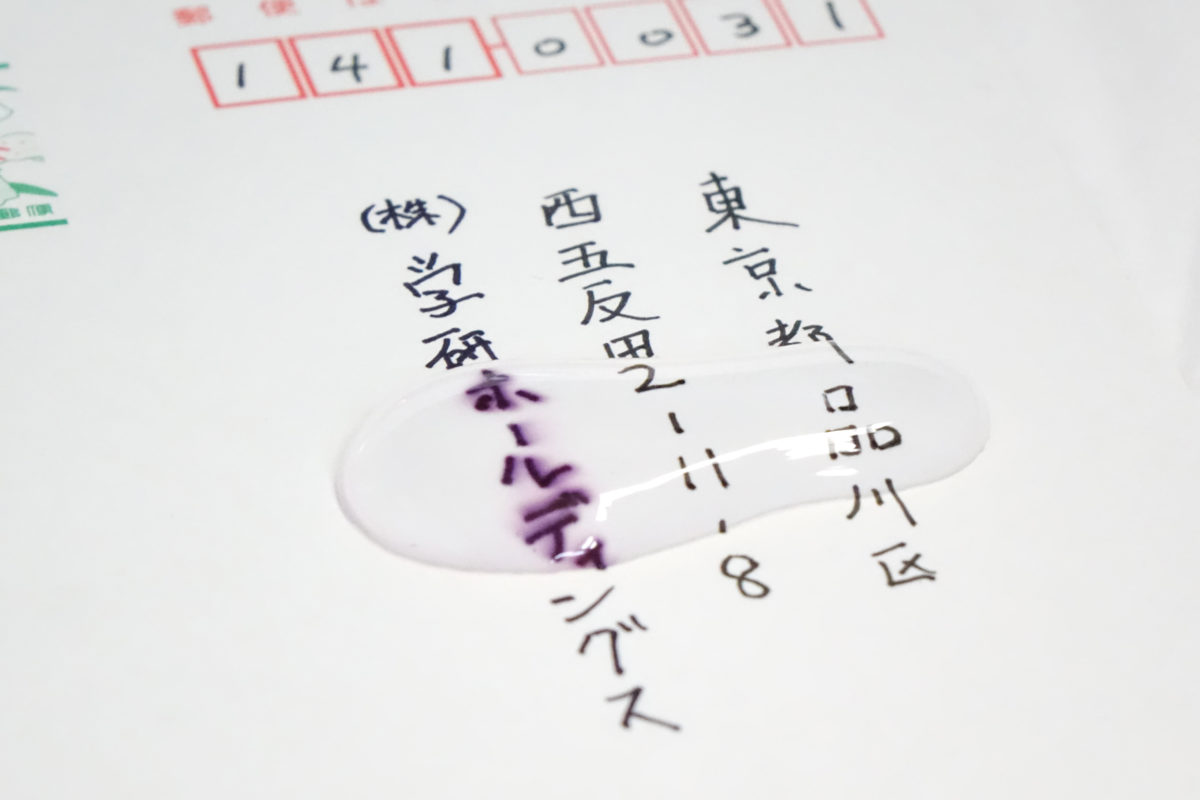

ちなみに、ペン自体は初期状態でゲルの0.5mmリフィルを内蔵している。端的に言えばJK-0.5こと「サラサ」芯である。日本国内で一番普及しているゲルインクリフィルなので、外出中にインクが切れても替えの入手はかなりラク。どんな小さな文房具店にだって、まず間違いなく売っているし、コンビニで「サラサ」を買ってリフィルだけ入れ替える、なんて力技でもOKだ。携帯用ボールペンとしては、これもまた充分すぎる強みと言えるだろう。

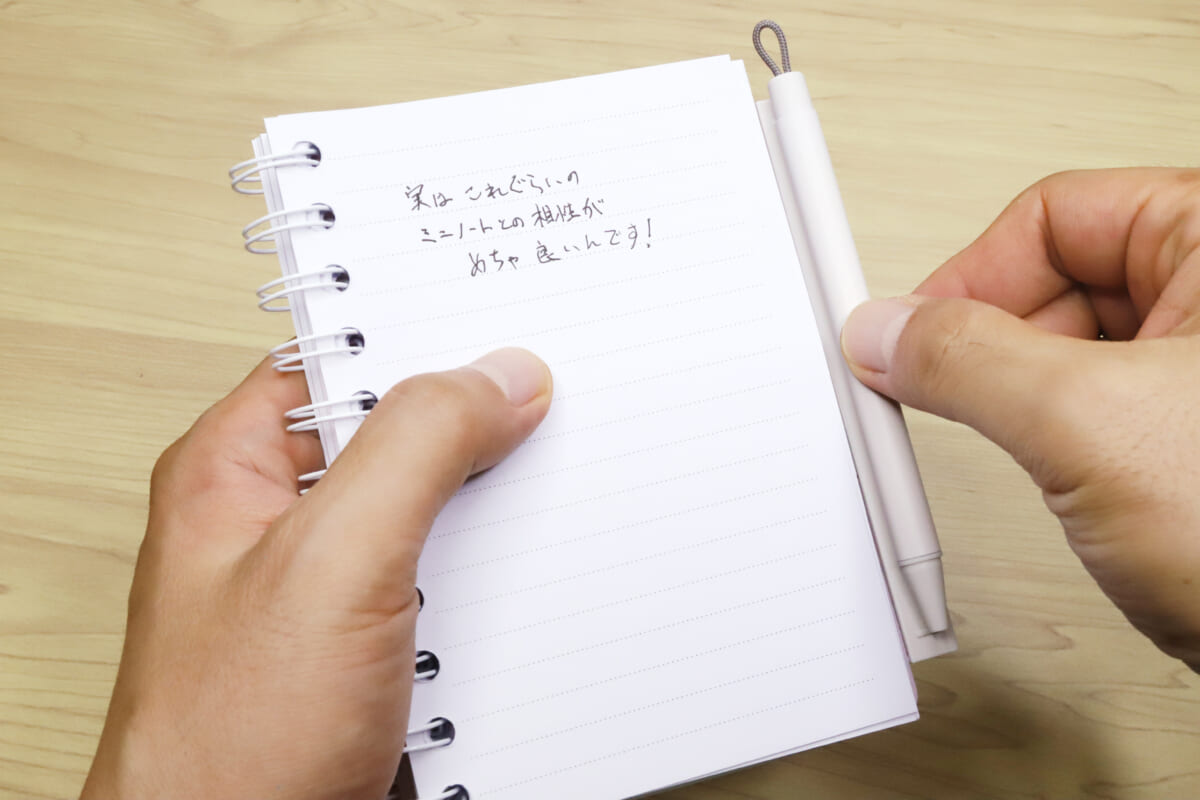

これをノートに装着して携帯すれば、ひとまず必要十分。ペンケースを持ち歩かなくても、手書き環境が手に入るというわけだ。見た目も、ノート表紙にペンクリップを挟むよりはかなりスマートで、違和感もほとんど感じない。

ペンの書き味にこだわりがあって、好みのペンだけ使いたい! というタイプの人には向かないが、とりあえず書けるものを手間なく持ち歩けたらいいかな、という場合なら抜群に効果を発揮しそうだ。ただし、表紙に挟んだクリップの厚みでページが少しモコッと盛り上がることがあるので、これが気になる人はいるかもしれない。そこだけは注意で。