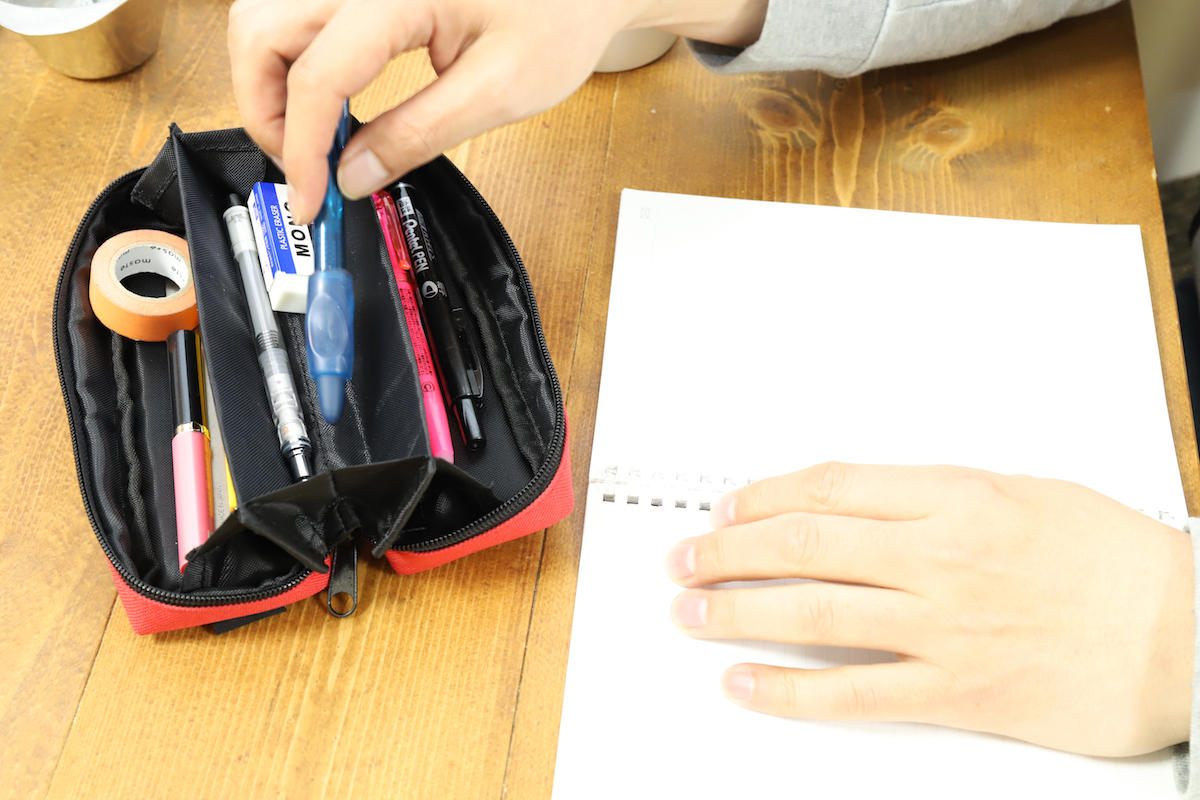

ペンケースにもいろいろと流行りがあって、過去には自立型(ペンスタンドのように立つ)やトレー型(フルオープンで平置きしてトレーのように使える)など、使い方に工夫のある機能的なものが数多く発売されている。

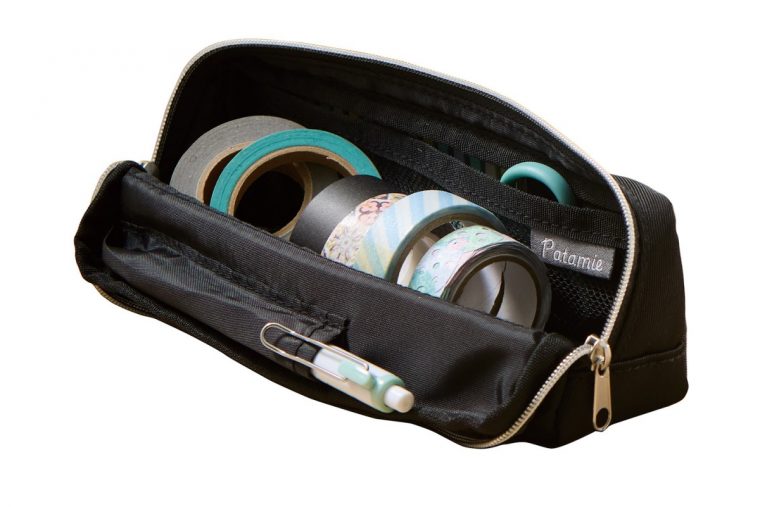

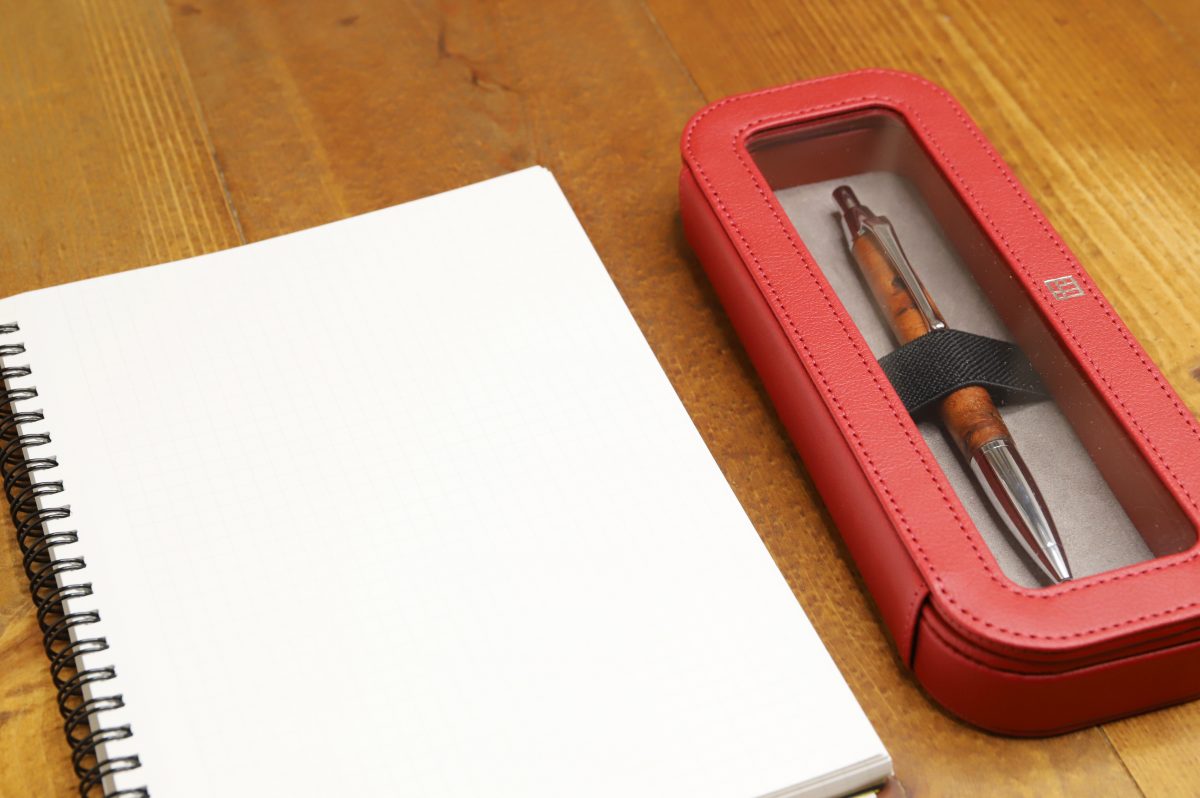

そんな中で、最近のトレンド……と言うほどではまだないが、注目を集めつつあるのが、愛用の筆記具を大事に収納できるセミハードボックス型。ペンをごちゃっとまとめて入れるのではなく、1本ずつ固定できるようなホルダーが付いており、高級シャープペンシルや万年筆に傷つかないように収納できるのが最大の特長だ。

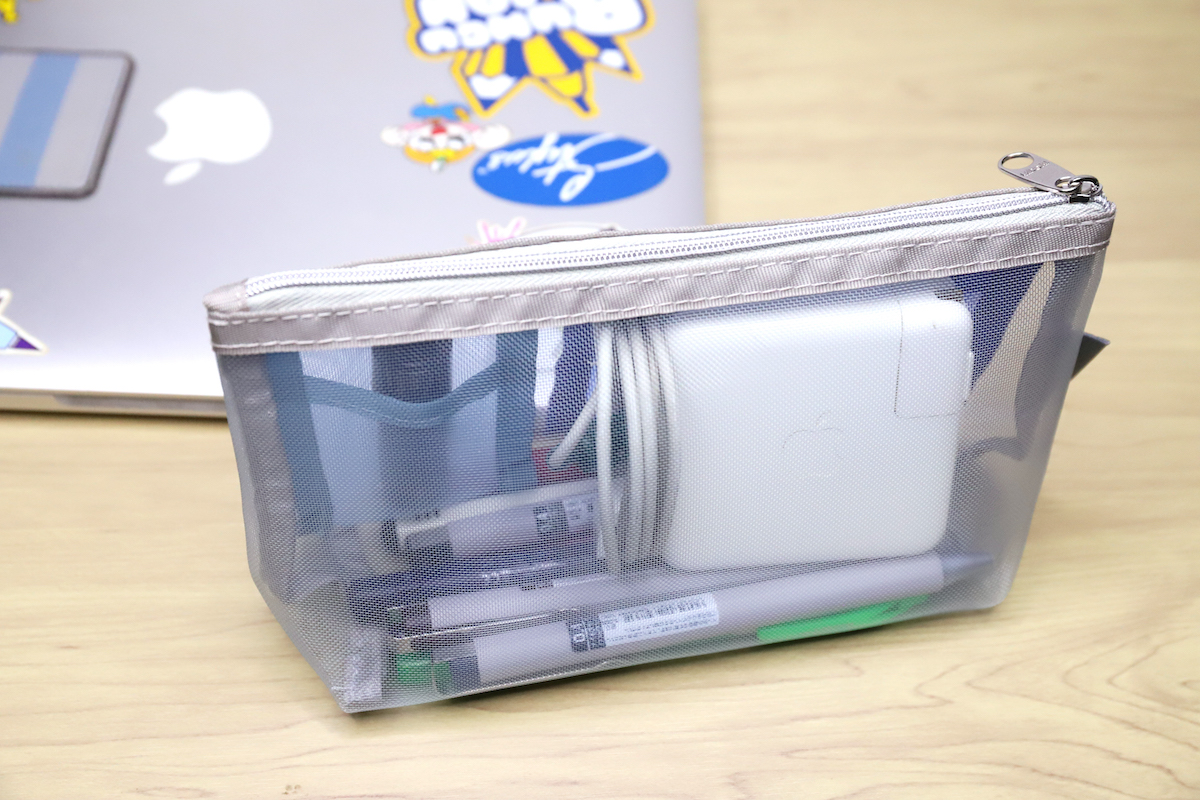

このタイプのペンケースでは中身を保護するために芯材が入ったガッシリした作りになっているものが多いが、その分、サイズが大きめで携帯するにはあまり向いていない。

しかし、いっそ最初から持ち歩きを諦めて自席に置きっぱなしにするという前提で使うと、これが意外と使いやすいようにも思うのだ。

社会人の使用を想定していなかった?

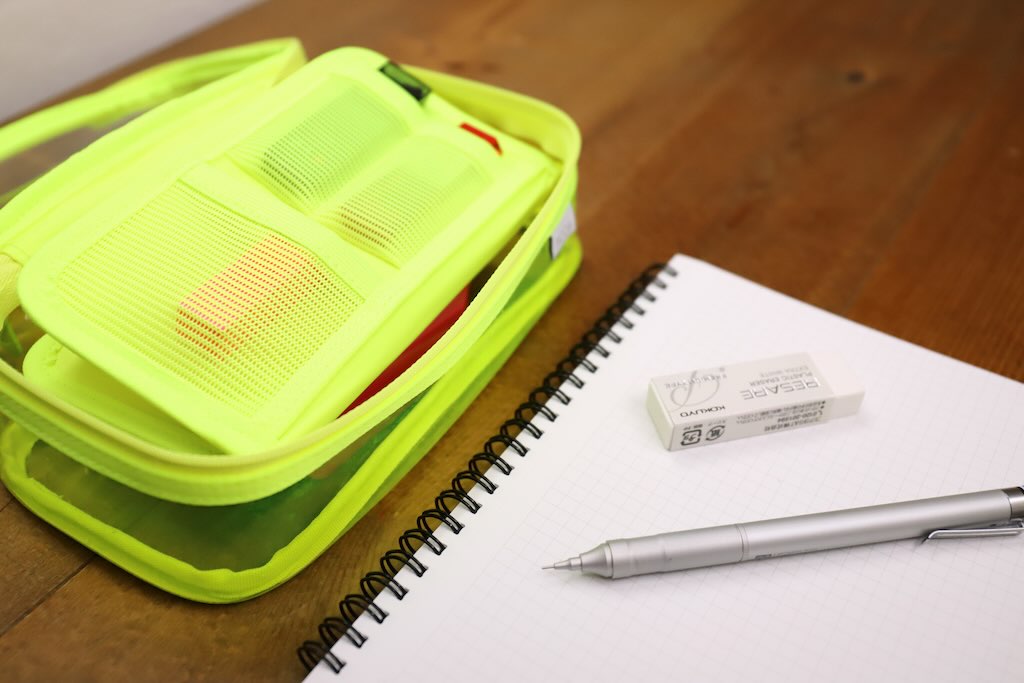

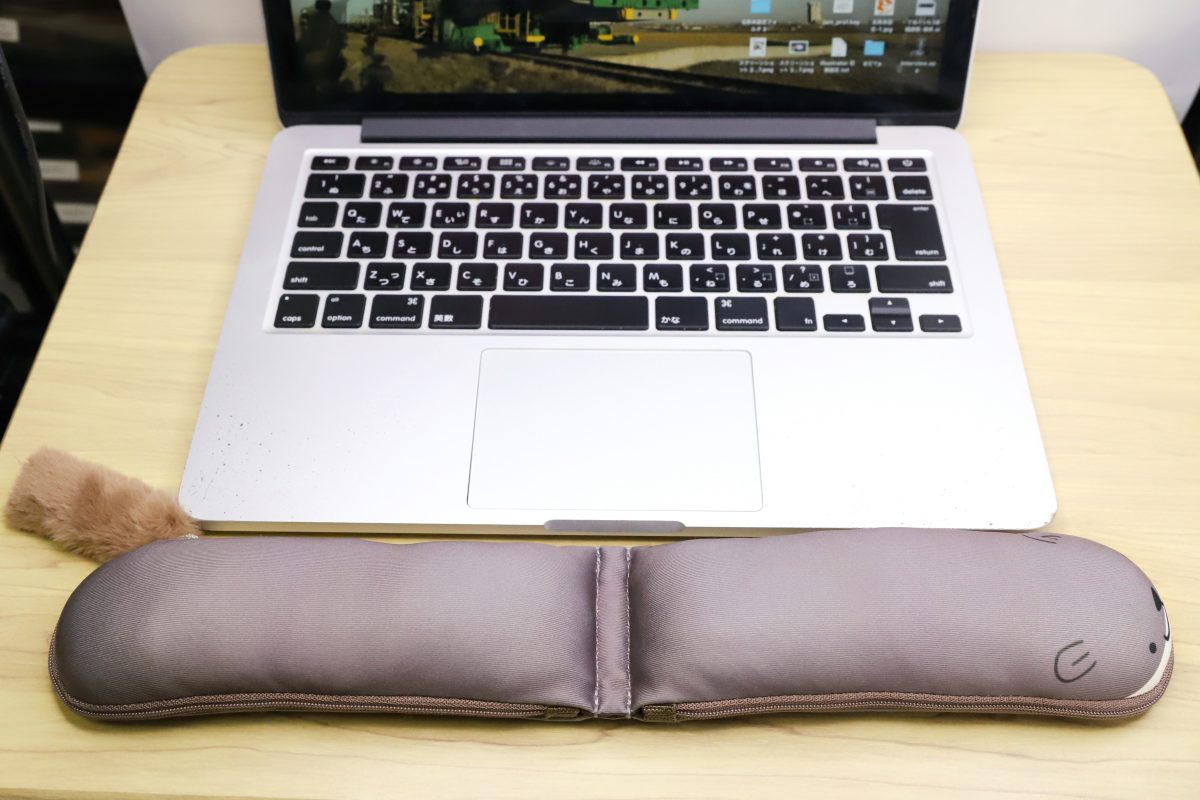

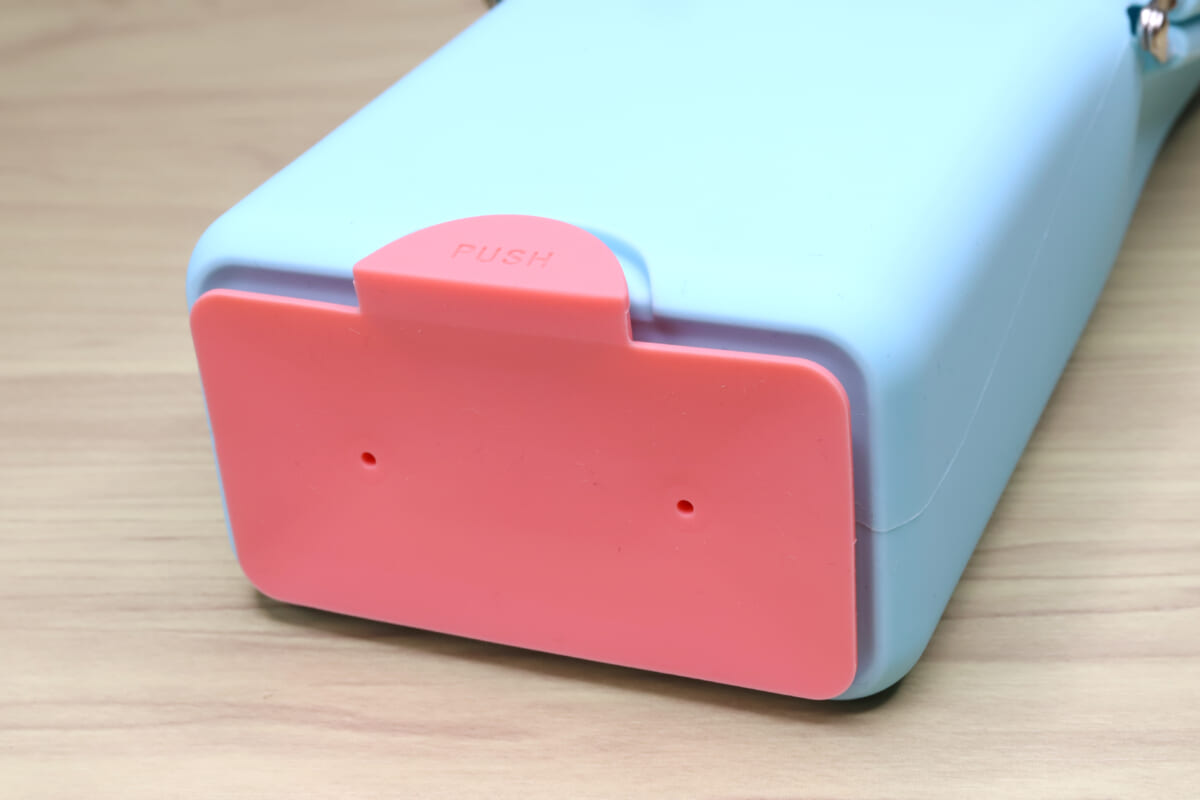

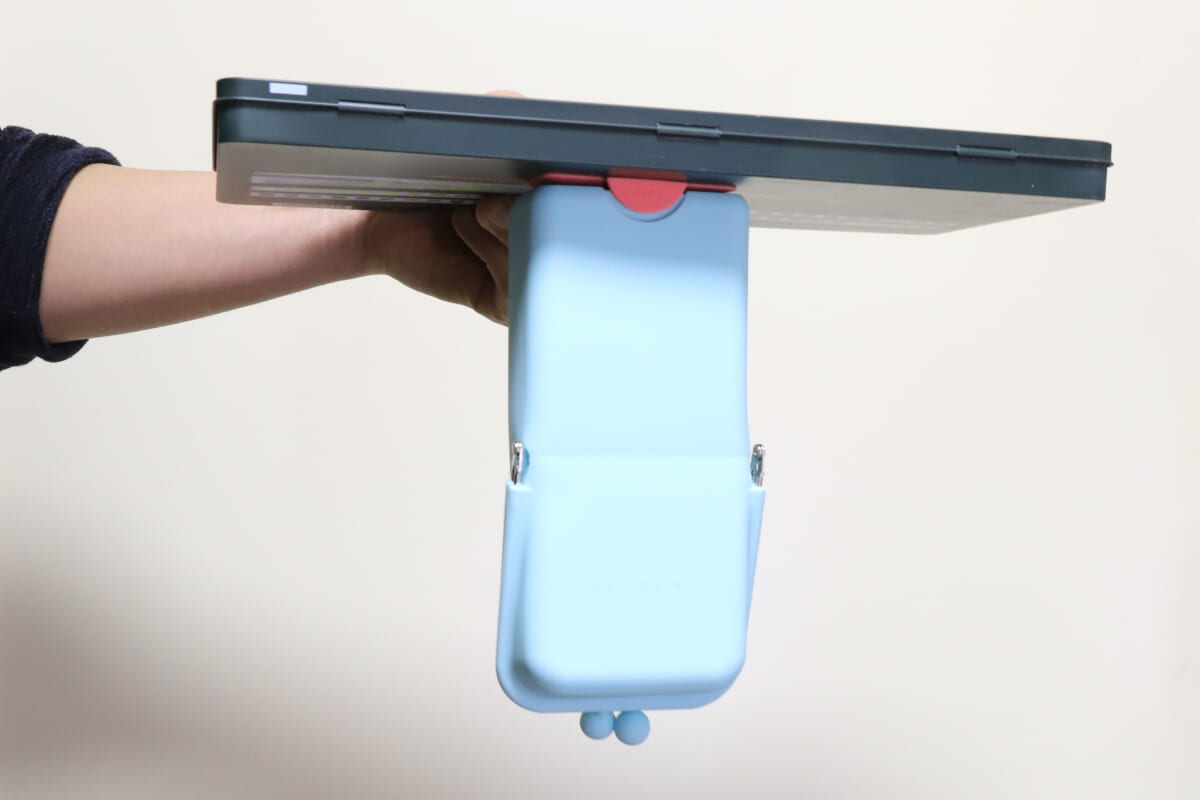

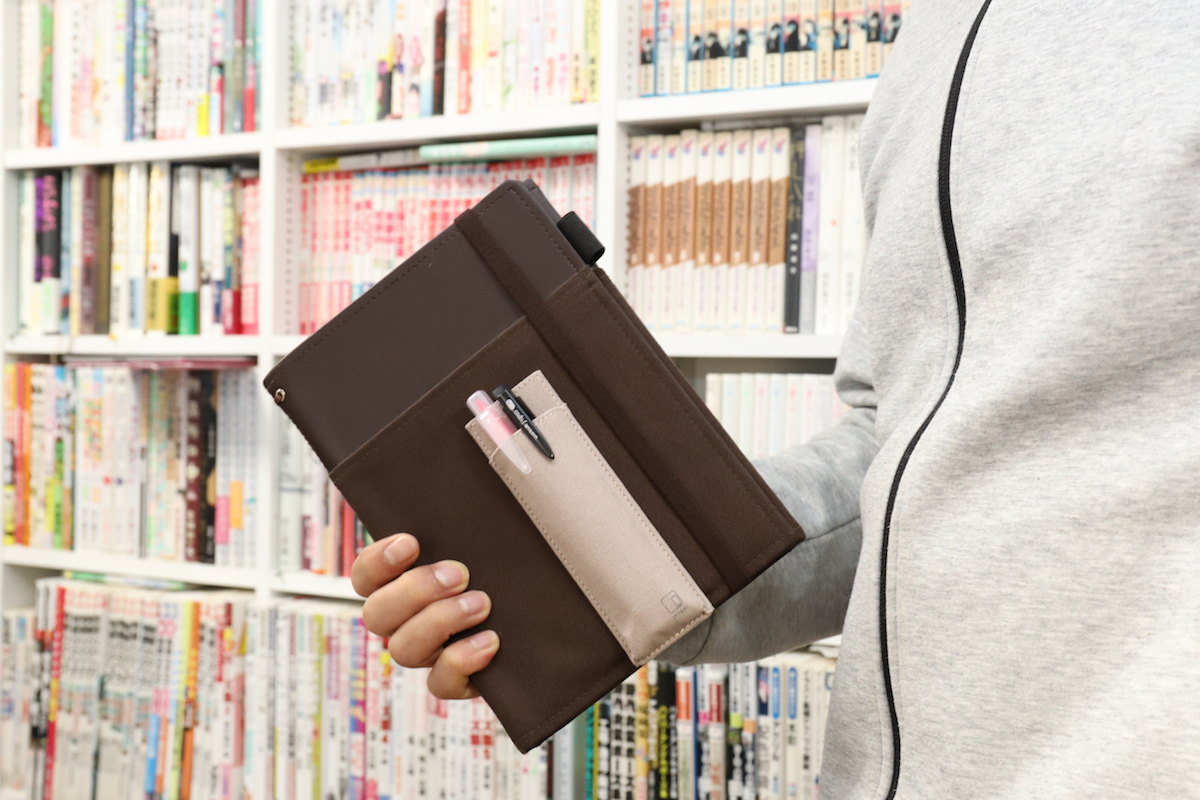

10月に発売されたセミハードボックス型のペンケースの最新版「波なみホルダーペンケース<ウェブレ>」(コクヨ)は、サイズが幅約210mm・厚さ約40mmとかなり大きめ。

そもそもは、自慢の高級シャープペンシルを入れておきたい男子中高生がデカいスクールバッグに入れて携帯する……という製品なので、元から社会人が使うとはあまり想定されていないらしい。実際「仕事用のカバンに毎日入れて持ち歩きたいか?」と問われると、うーんと呻ってしまうサイズ感だ。

ただ、冒頭でも述べた通り「じゃあ、持ち歩かなければいいのでは?」と方向性を改めると、一転してこれがなかなかに輝いてきそうな雰囲気なのである。

“波なみホルダー”でお気に入りペンを守る

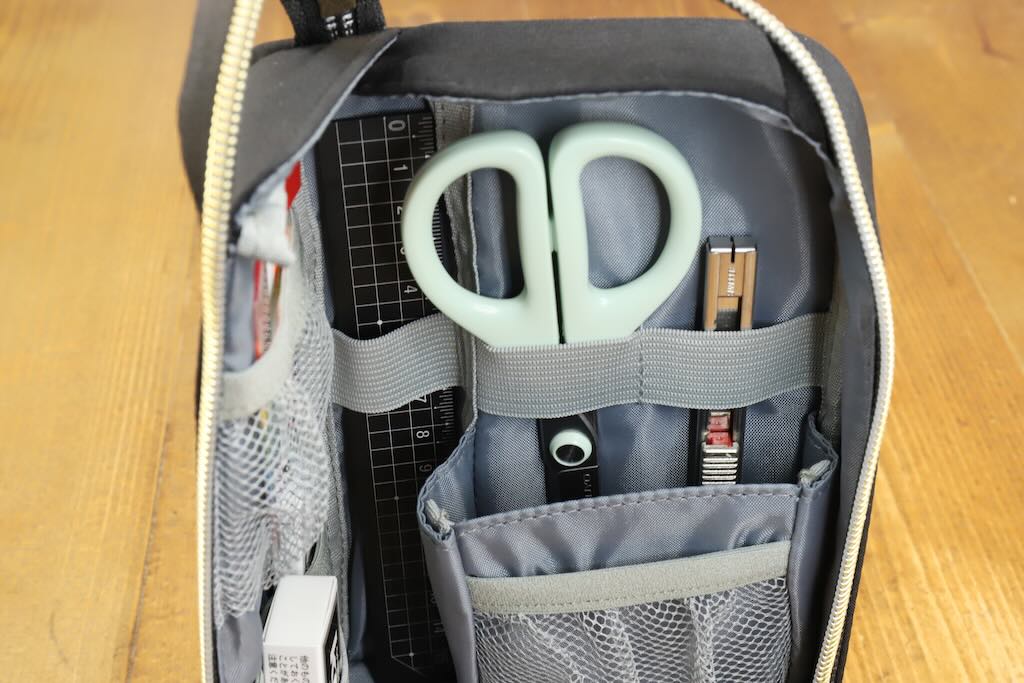

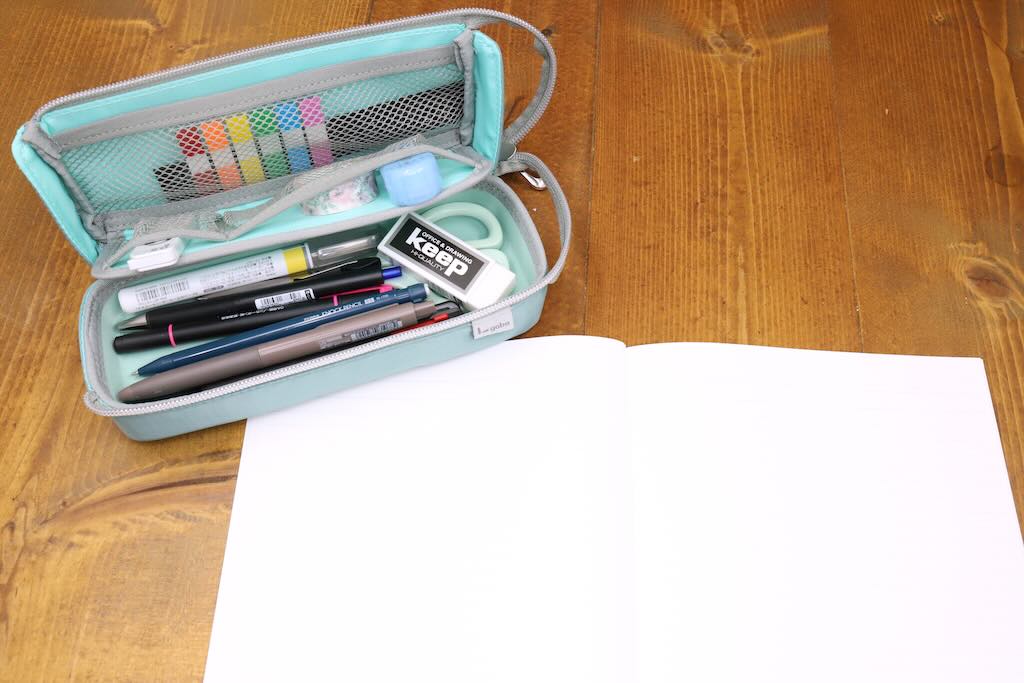

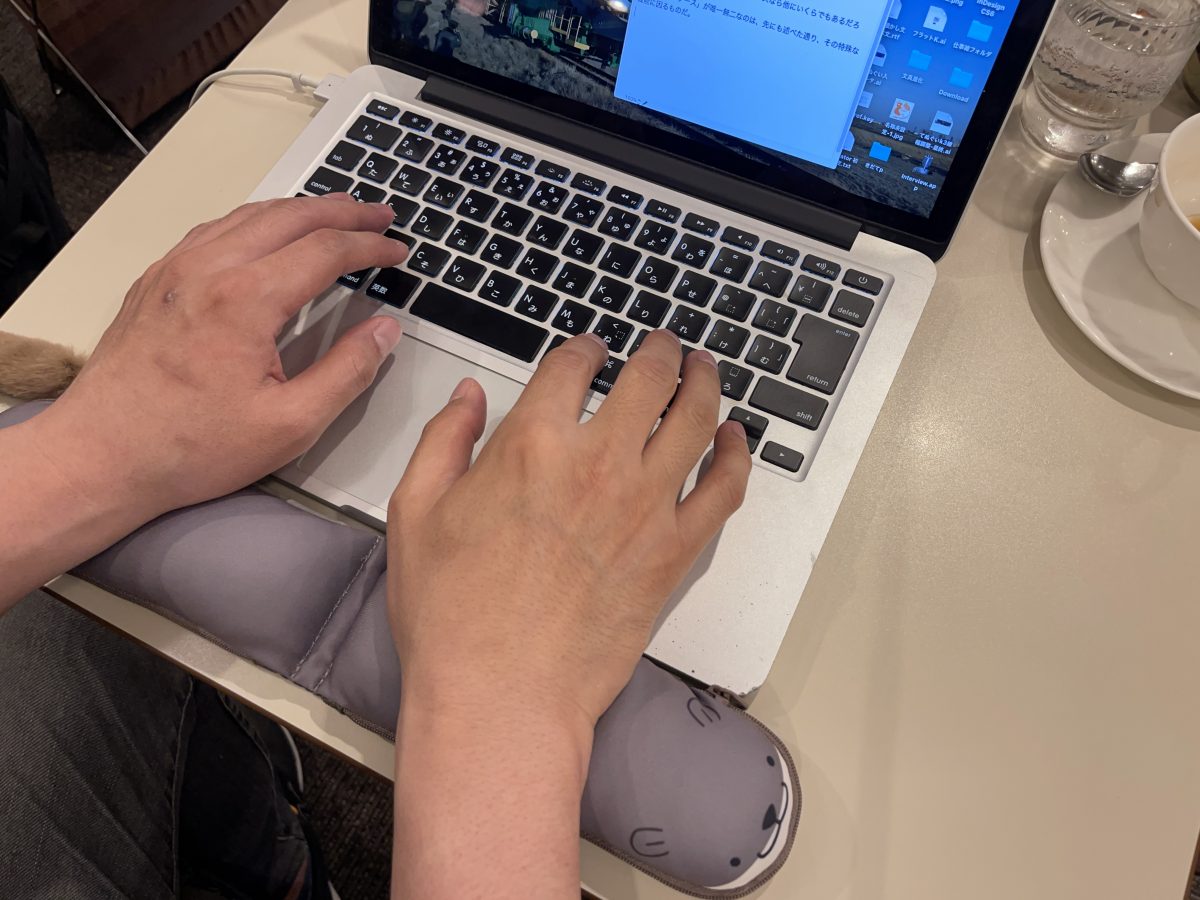

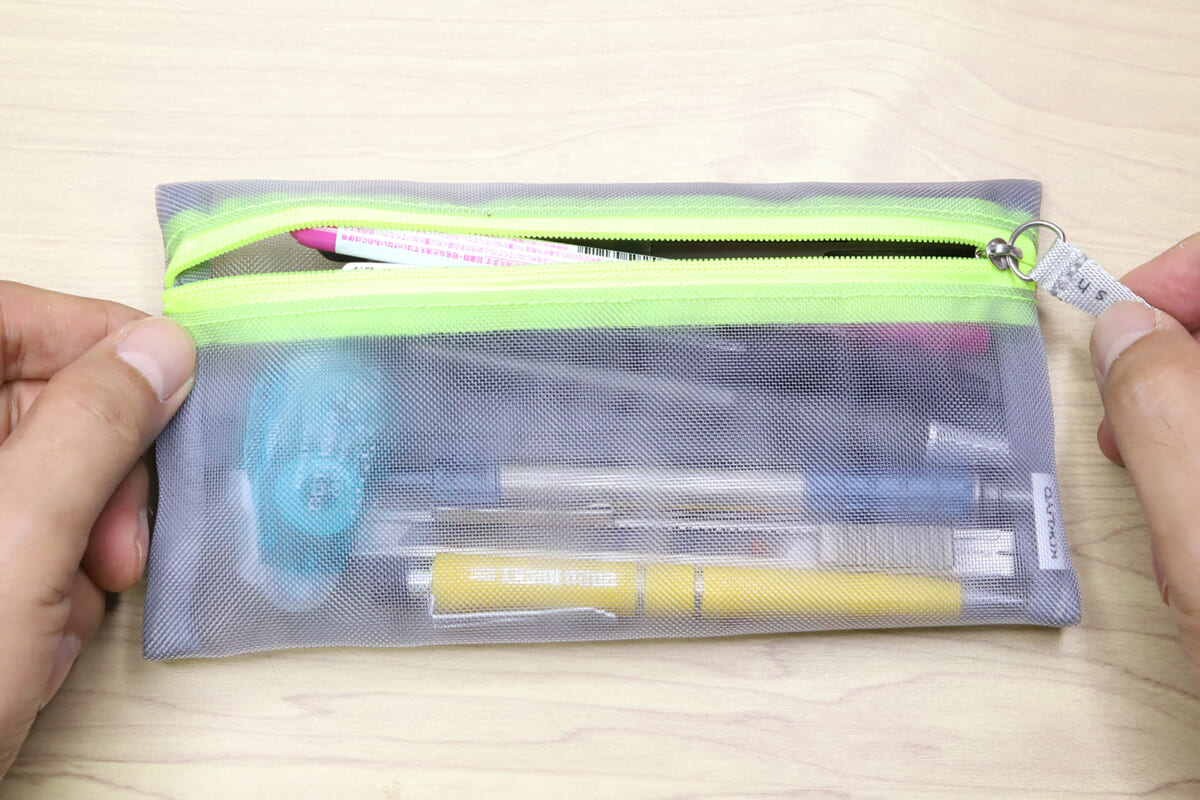

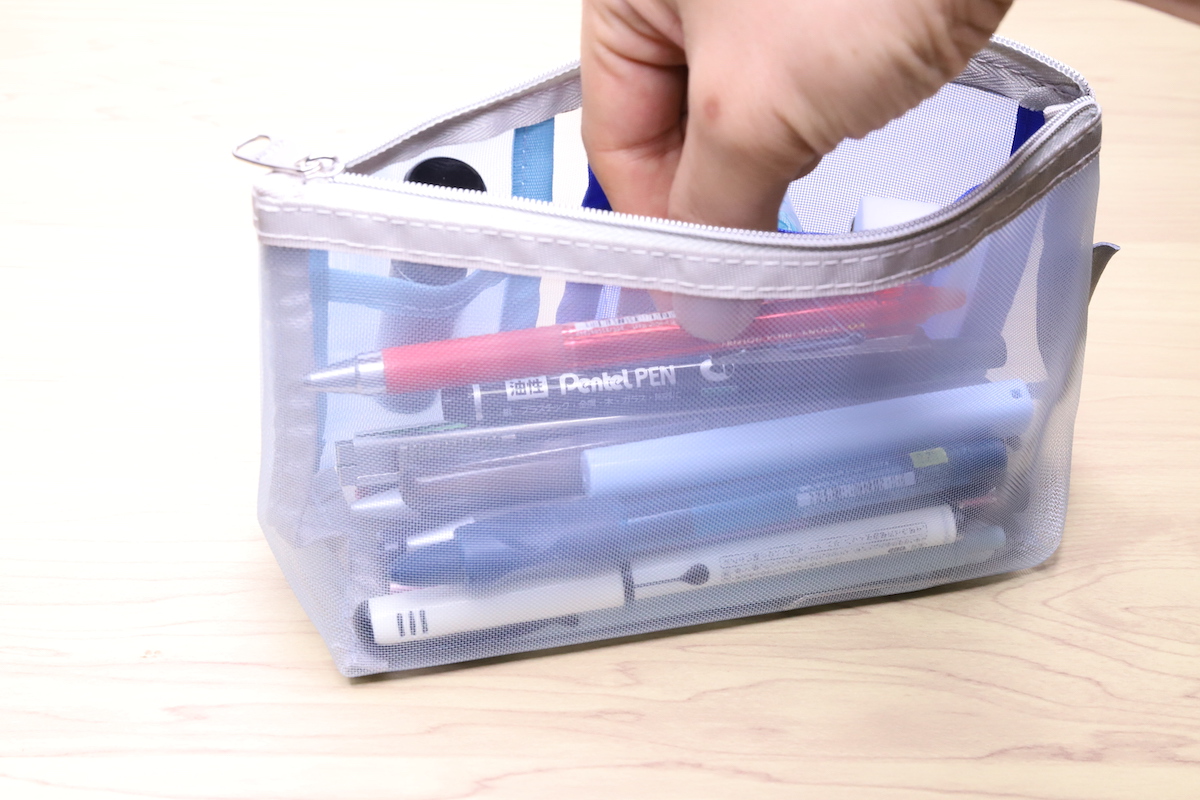

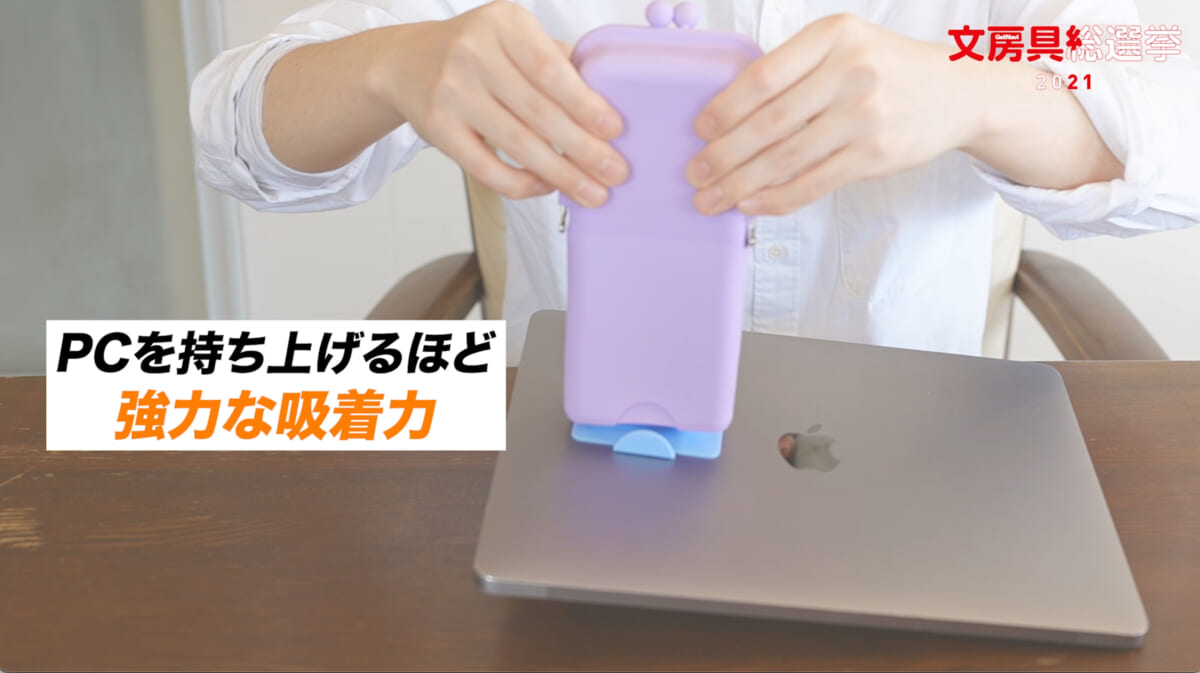

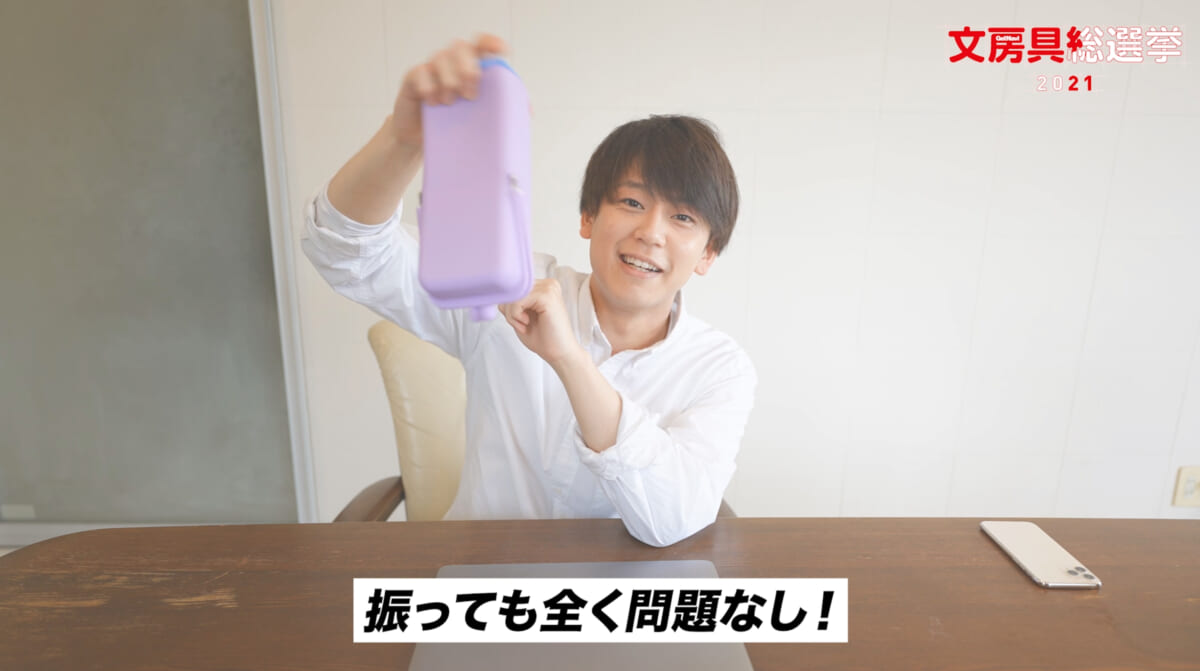

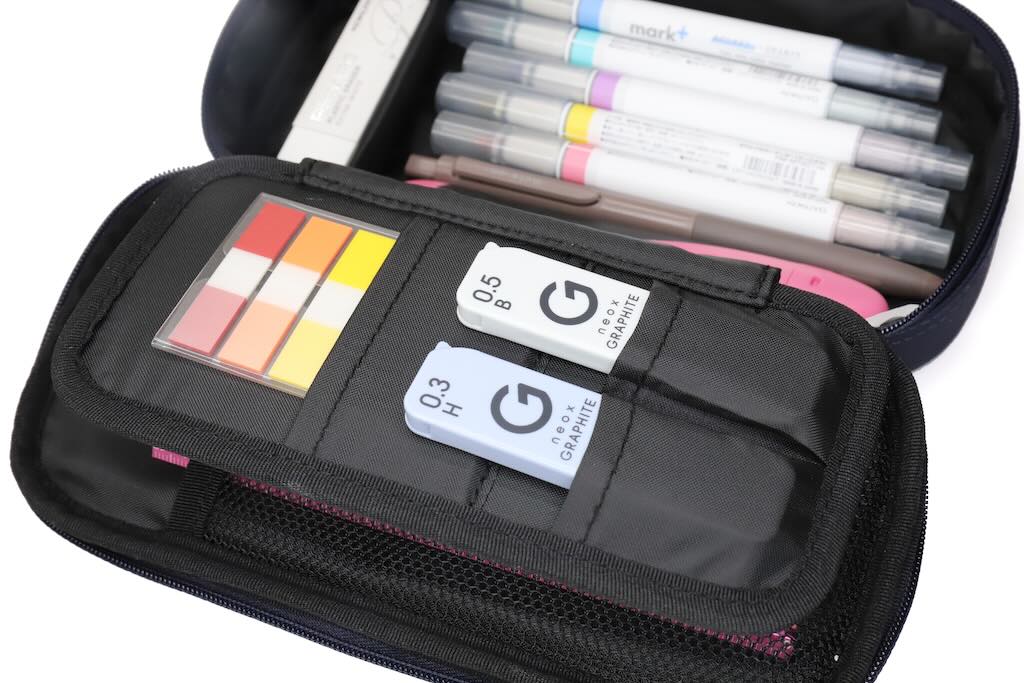

一番のポイントは、ファスナーでフルオープンにすると出てくるペンホルダーだ。プレートにペンが5本セットできる波形の仕切りがあり、その上にクリップを挟んでおけるベルトが巻いてある、という形状になっている。

ここに大事なペンを差しておくと、波形仕切りのおかげでペン同士がぶつかって傷つく心配もなく、スマートに入れておけるというわけだ。

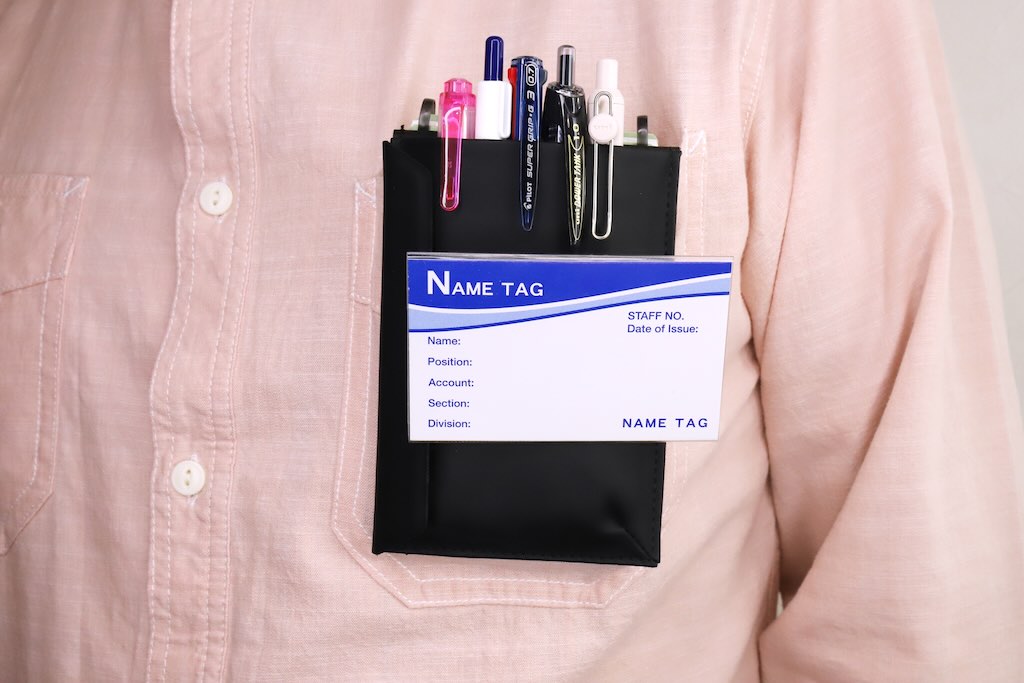

とはいっても別に高級ペン専用というわけではなく、普段から最も使用頻度の高いペンを入れておけば、フタを開けてすぐに手が届く。

日常ペンへのアクセスの良さは、仕事で使う上でも大事な要素だ。使う頻度の落ちるマーカー類やカラーペンなどに混ざることなく、サッといつものペンが取り出せれば、それだけでも作業効率アップに効いてくるはずだ。

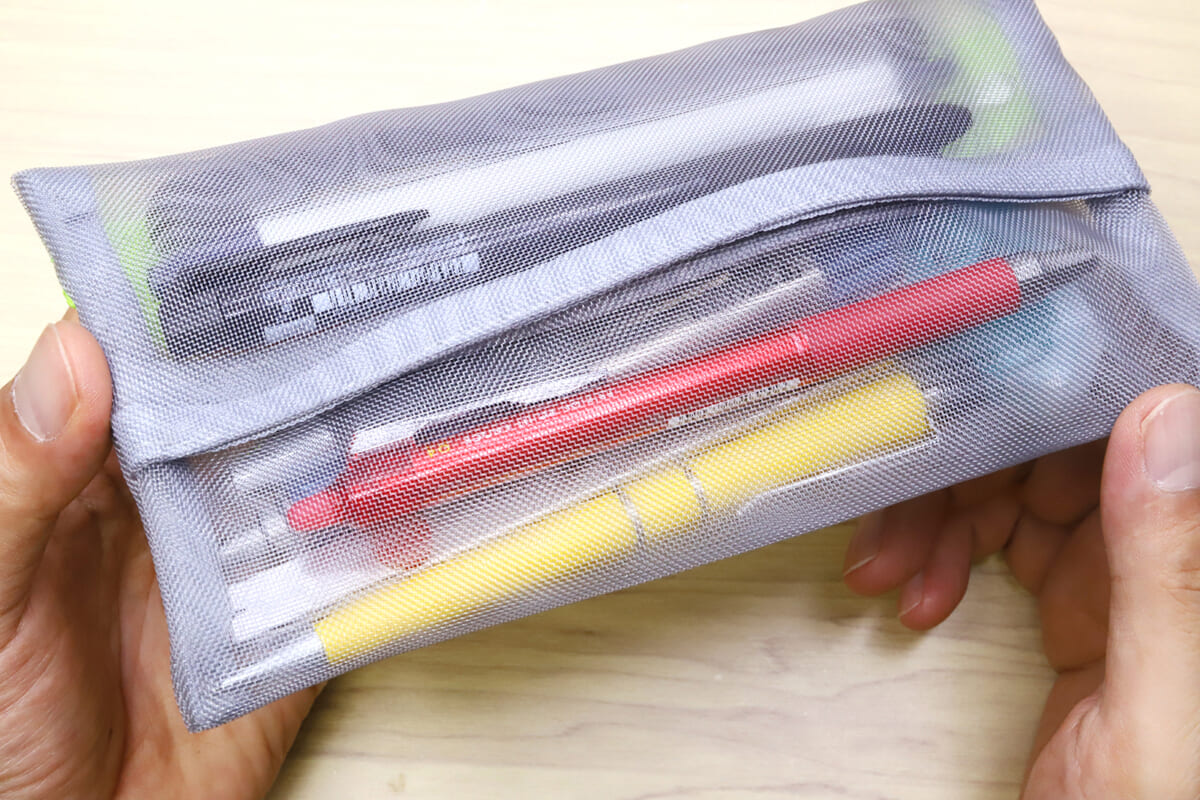

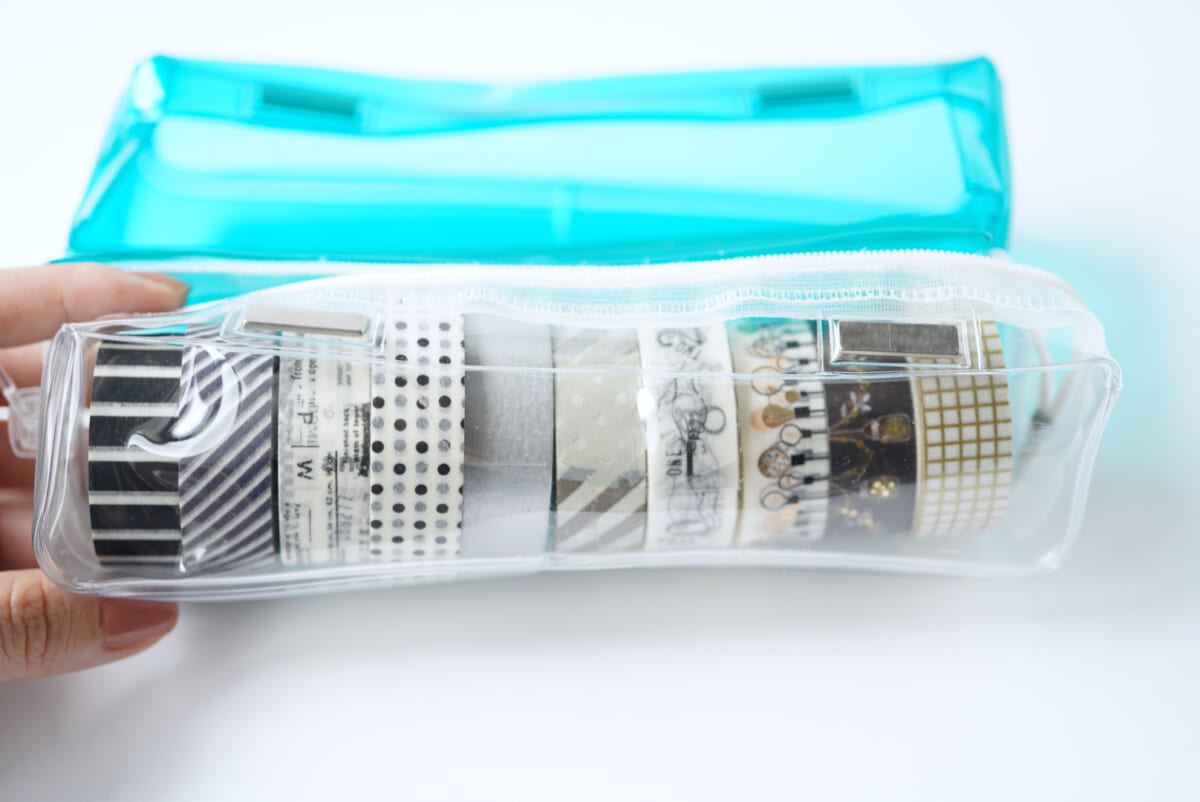

収納スペースはたっぷり

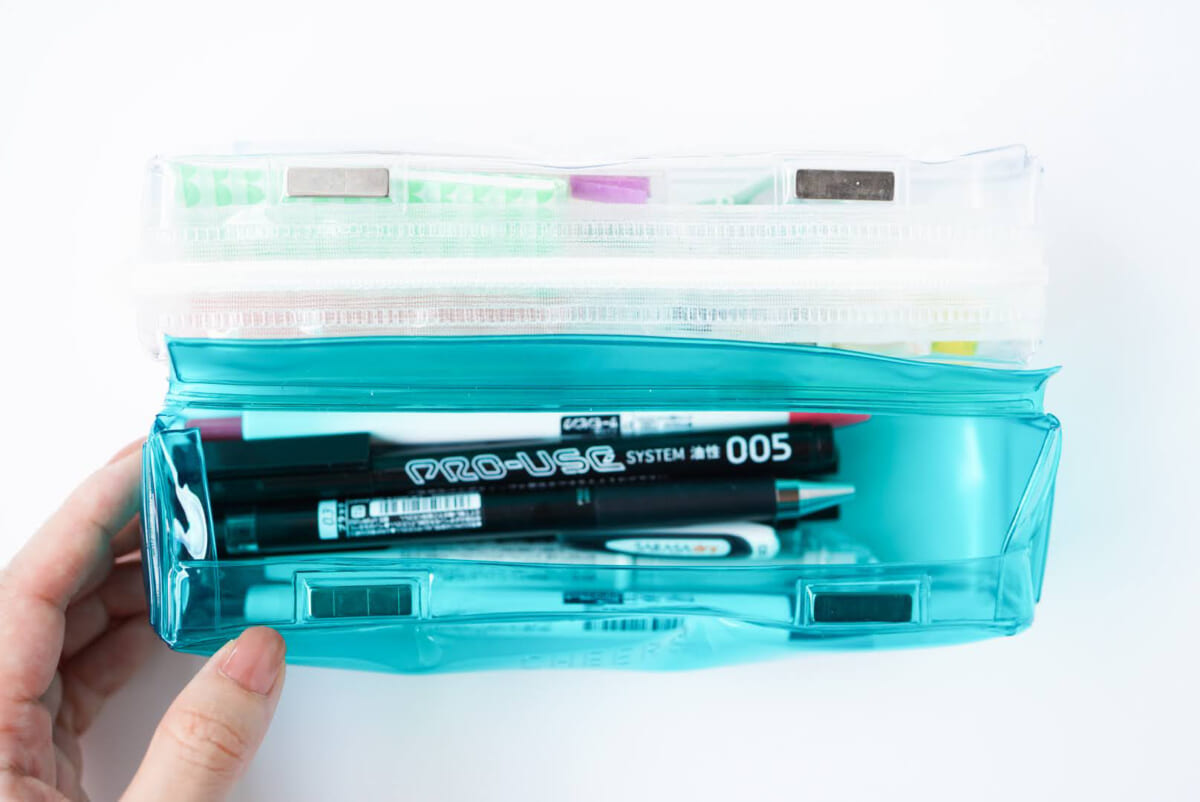

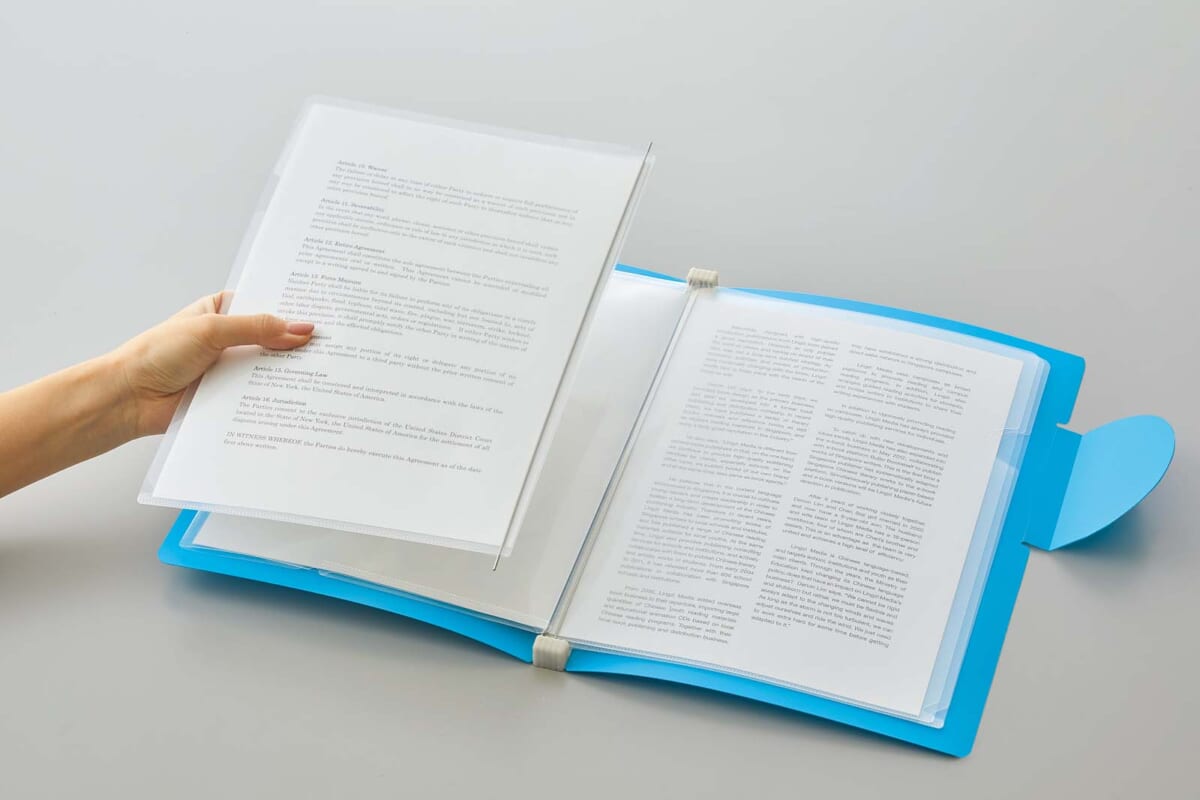

ペンホルダーのプレートを持ち上げると、その下に大きな収納スペースが現れる。この容量の大きさも置きっぱなしペンケースとしては重要で、ちょっとしたツールボックス的な使い方もできそうだ。

ペンなら15本前後とたっぷりのサイズで、軸が太めのマーカーなどもわりとスッキリと入れておくことができる。また、テープのりやカッターナイフといった厚みのあるツール類も収まるだろう。

収納スペースに消しゴム専用の仕切られたスペースがあるのは、この手のペンケースとしてはちょっと珍しいが、使ってみるとなかなかありがたい。

ボールペンだけしか使わないから消しゴムは不要、という場合は、ここにテープのりを入れるのもフィット感があって便利だった。

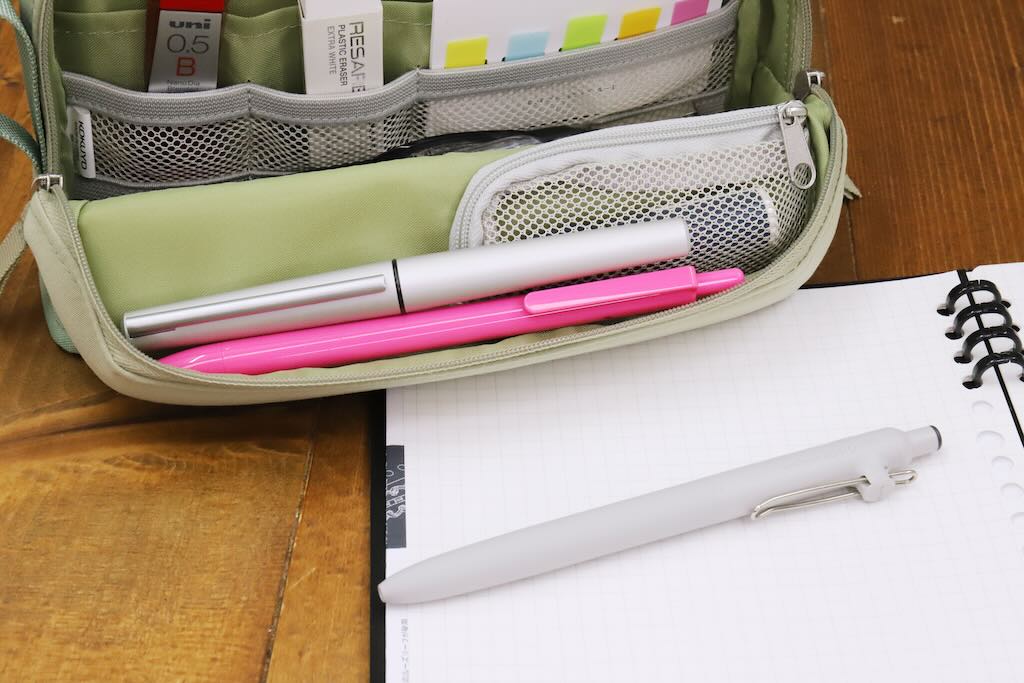

裏面の薄物収納にも工夫あり

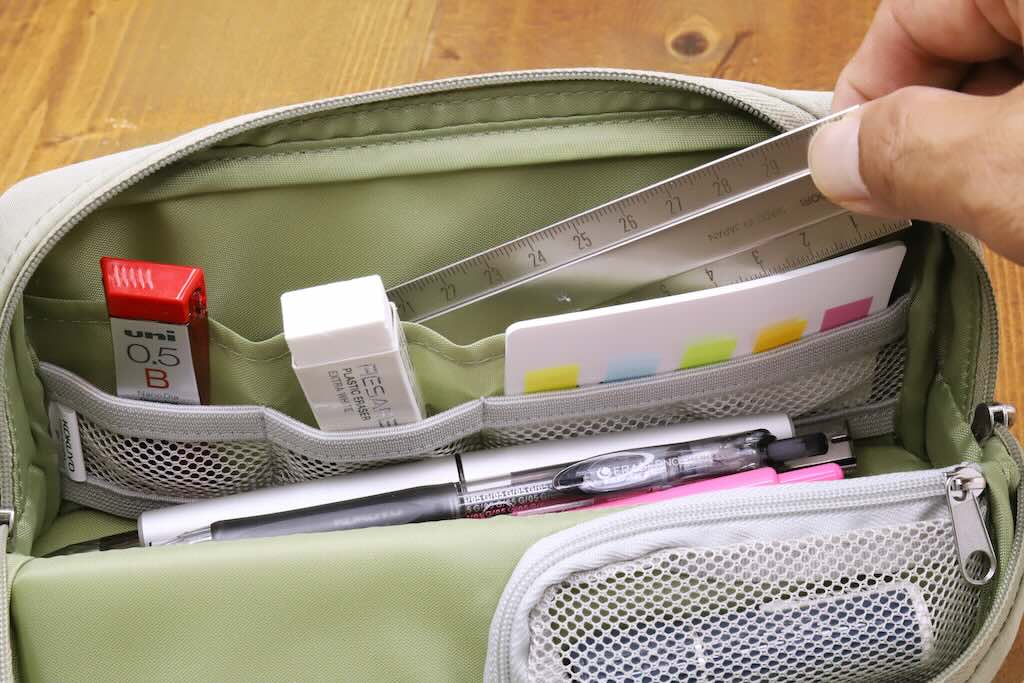

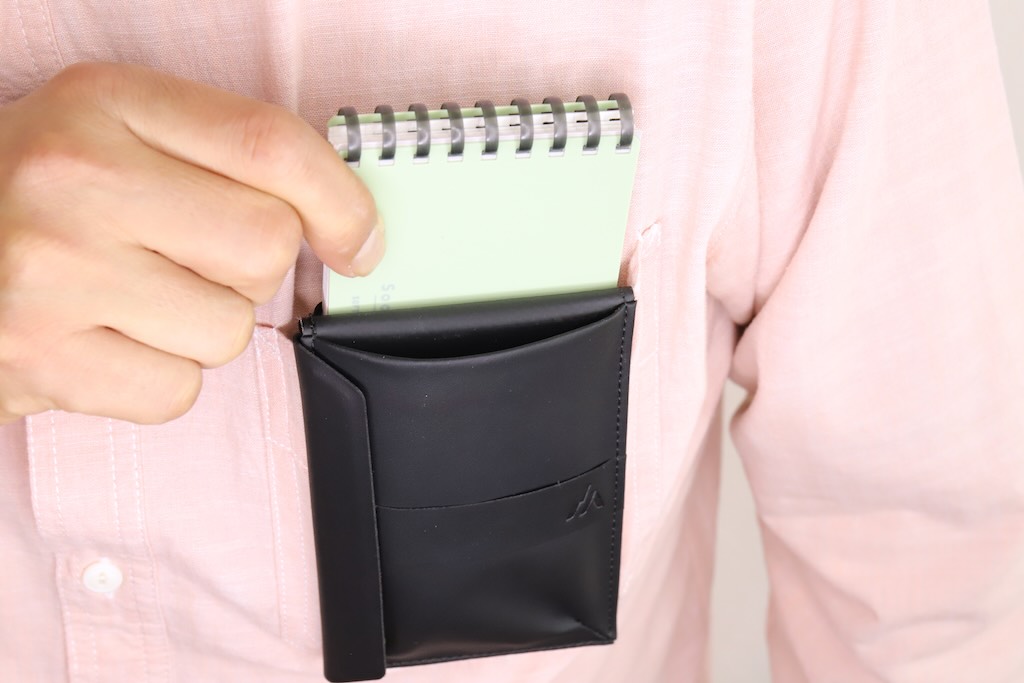

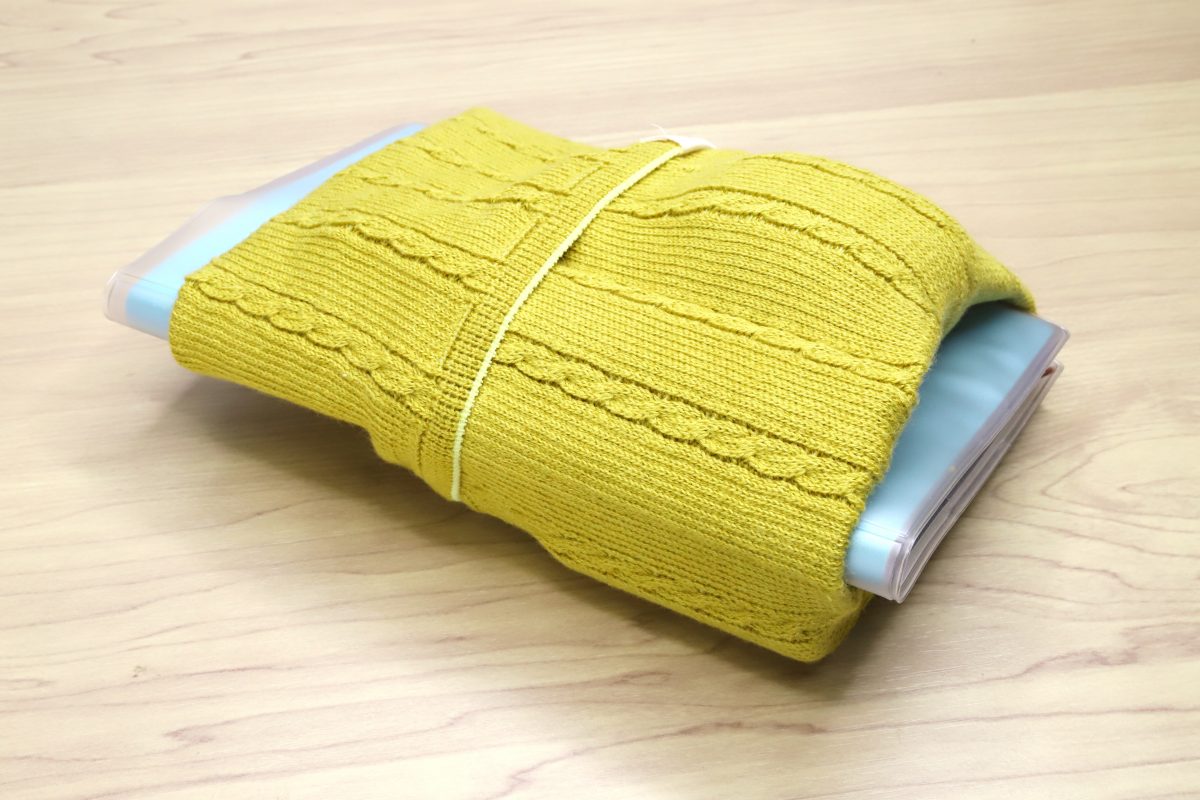

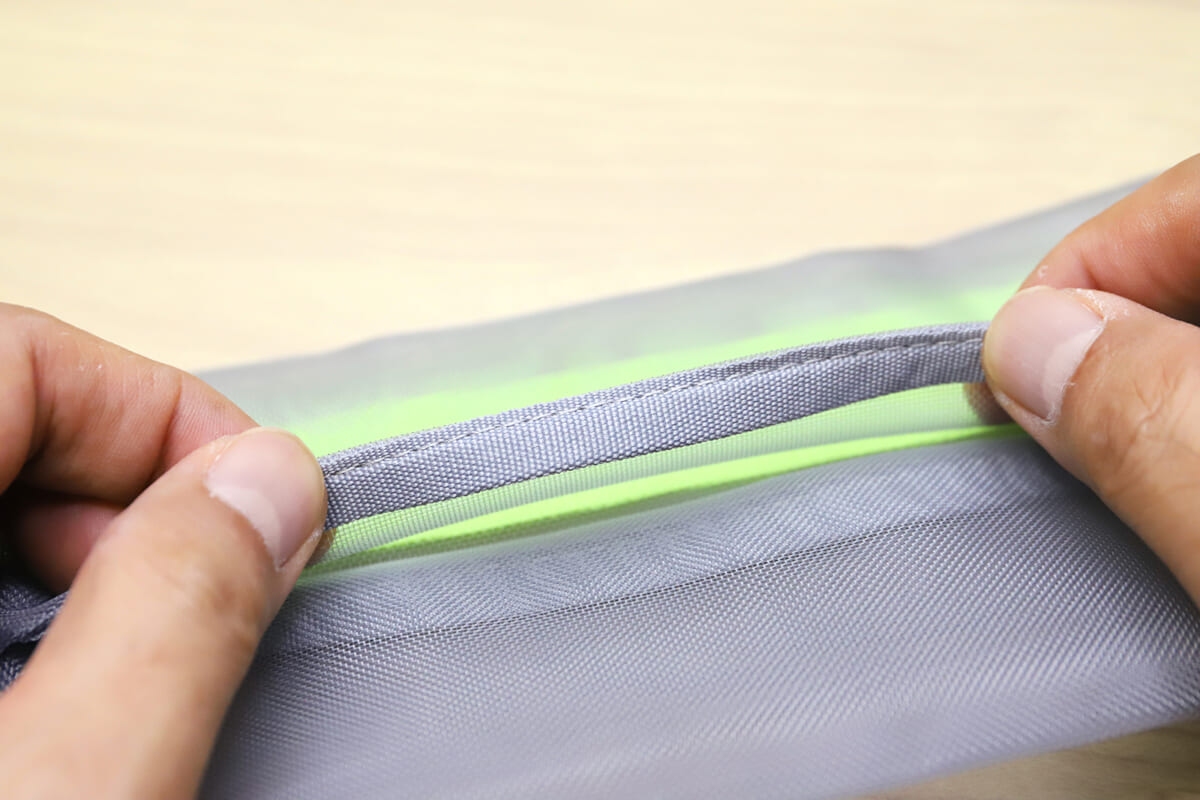

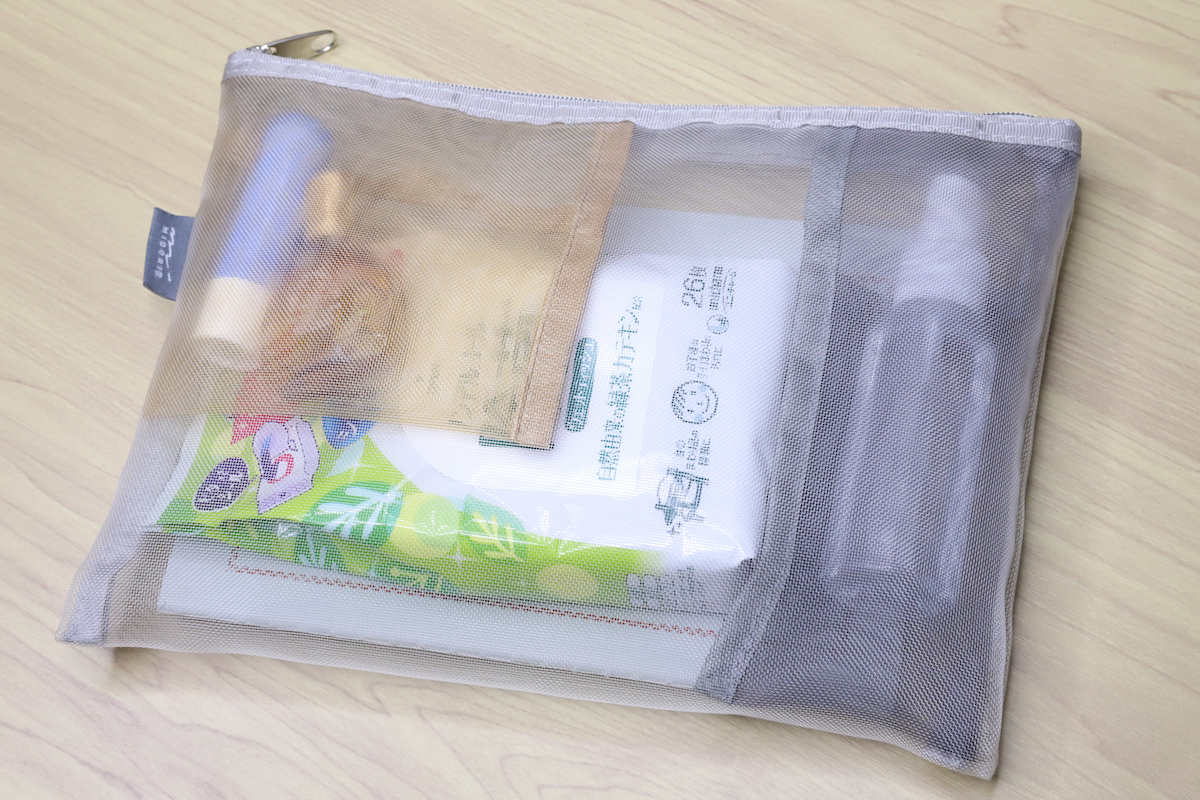

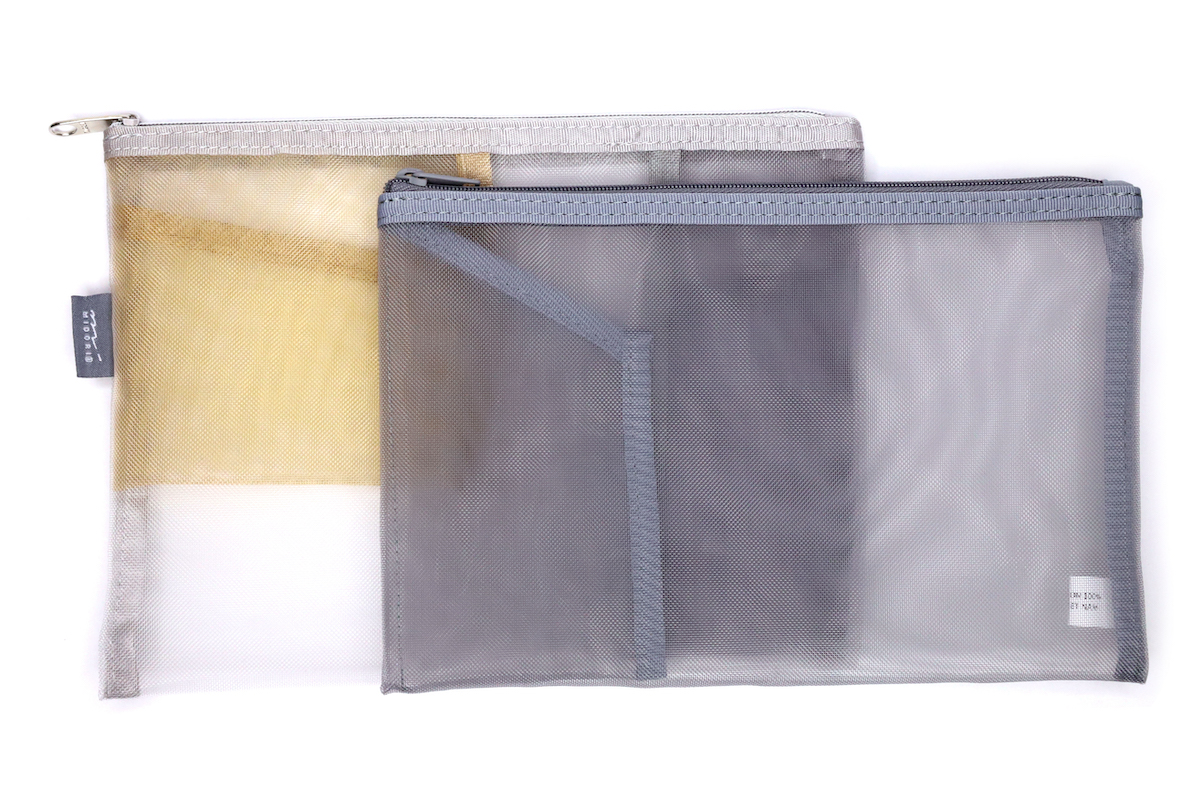

収納はこれだけではなく、フタとペンホルダーの裏側も気の利いた収納スペースとなっている。

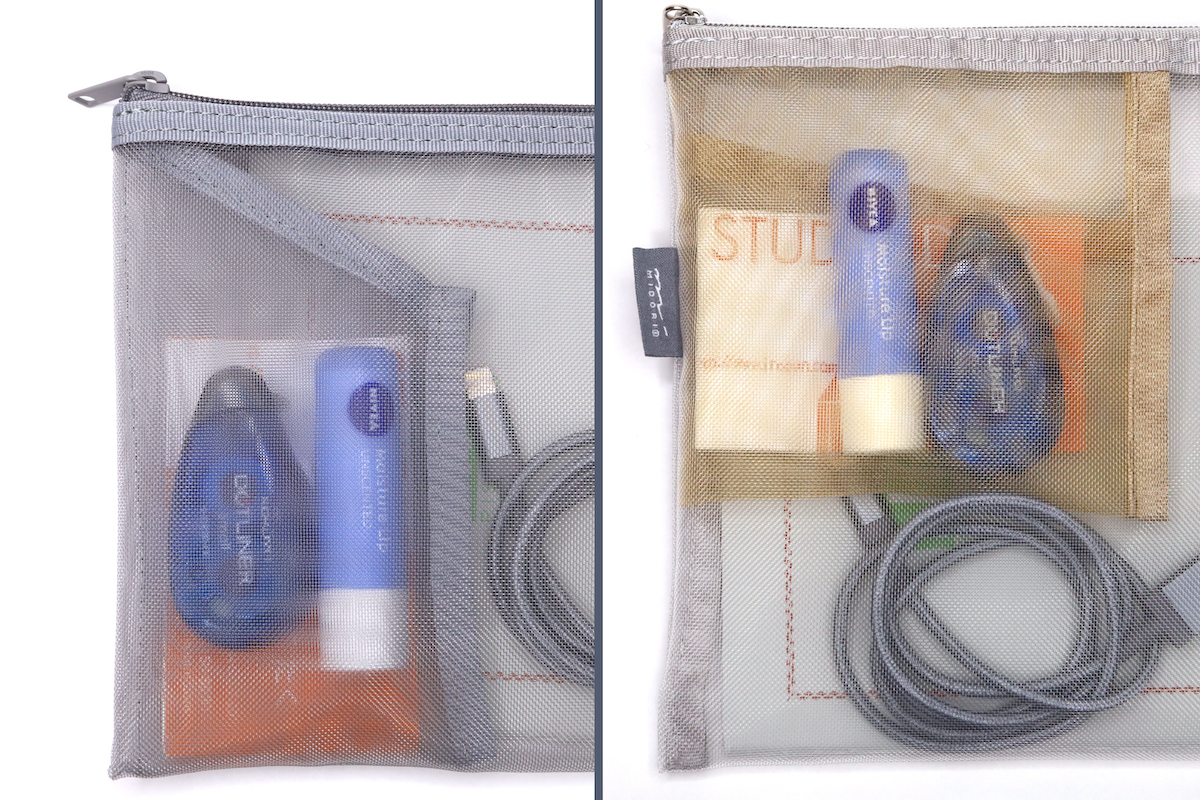

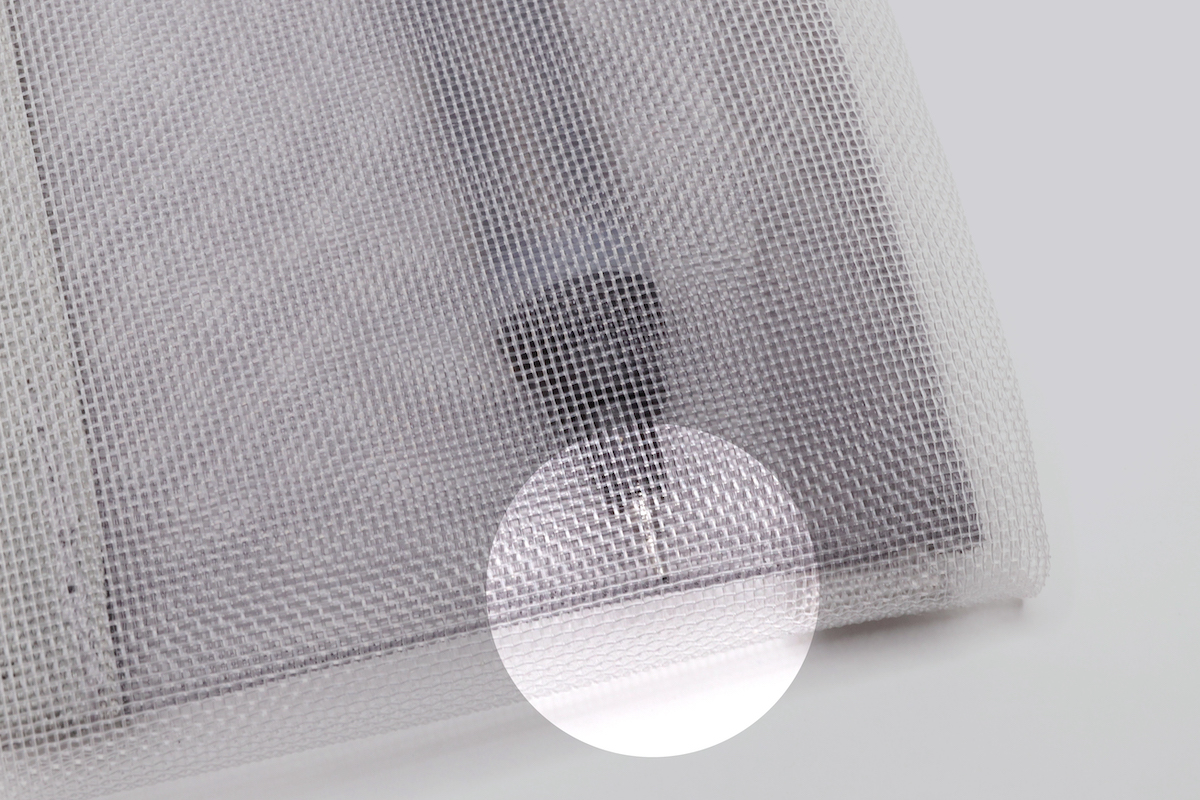

フタ裏のメッシュポケットはペンケースの全幅の3/4ぐらいあり、かなり深くなっている。取り出しを考えると長物専用、特に定規の収納を想定されているようだ。

実はこのポケットの深さも、しっかり考えられている。

というのも、フタを閉じると位置的にペンホルダーとこのポケットが重なり合うため、ポケットが浅いと、はみ出した定規とホルダー内のペンがダイレクトに当たって擦れてしまう恐れがある。それを防ぐためにも、はみ出しを最低限にする深いポケットが必要になるというわけ。実際に収納してみると、「なるほど」と納得する作りになっているのだ。

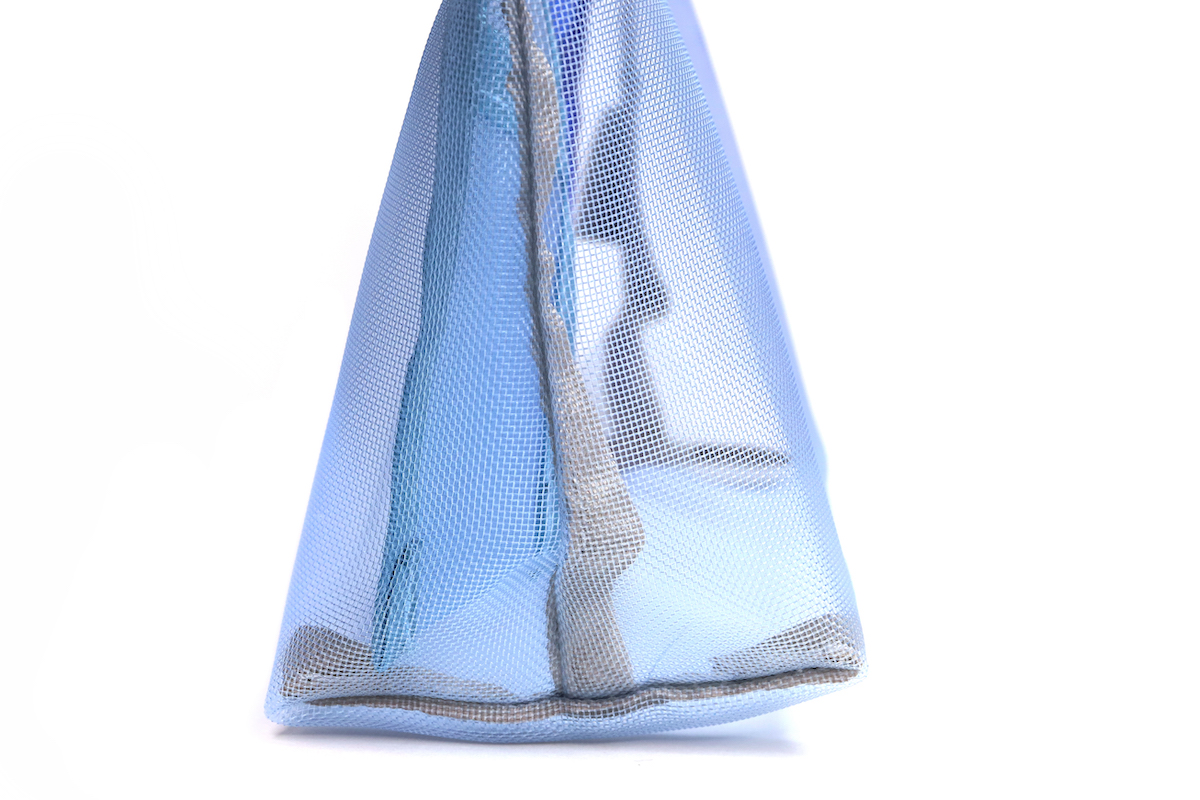

ペンホルダー裏の生かし方

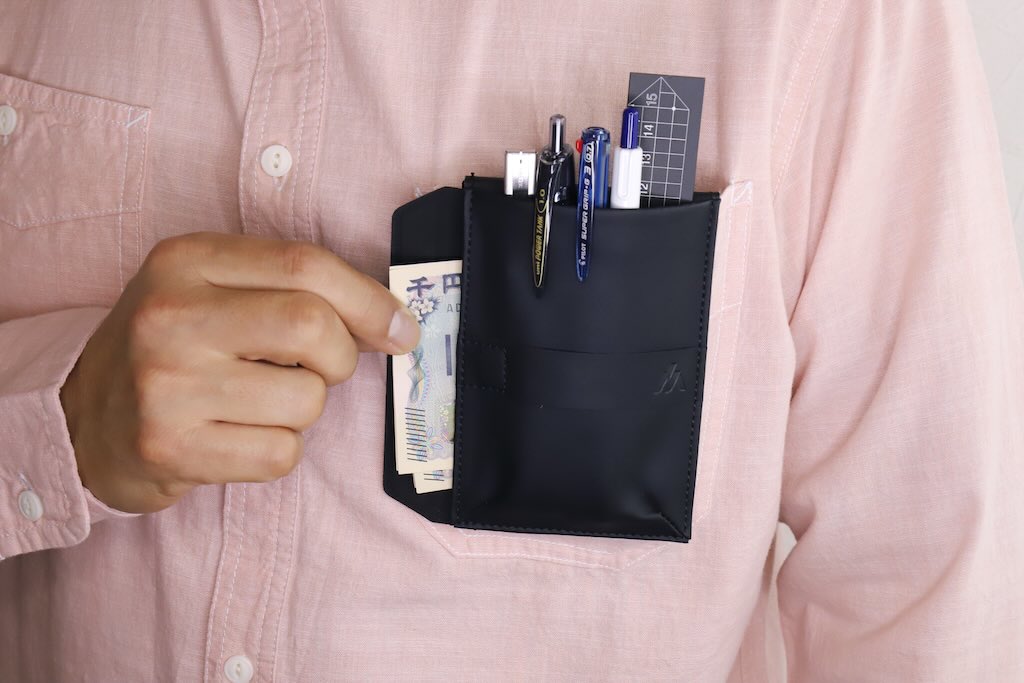

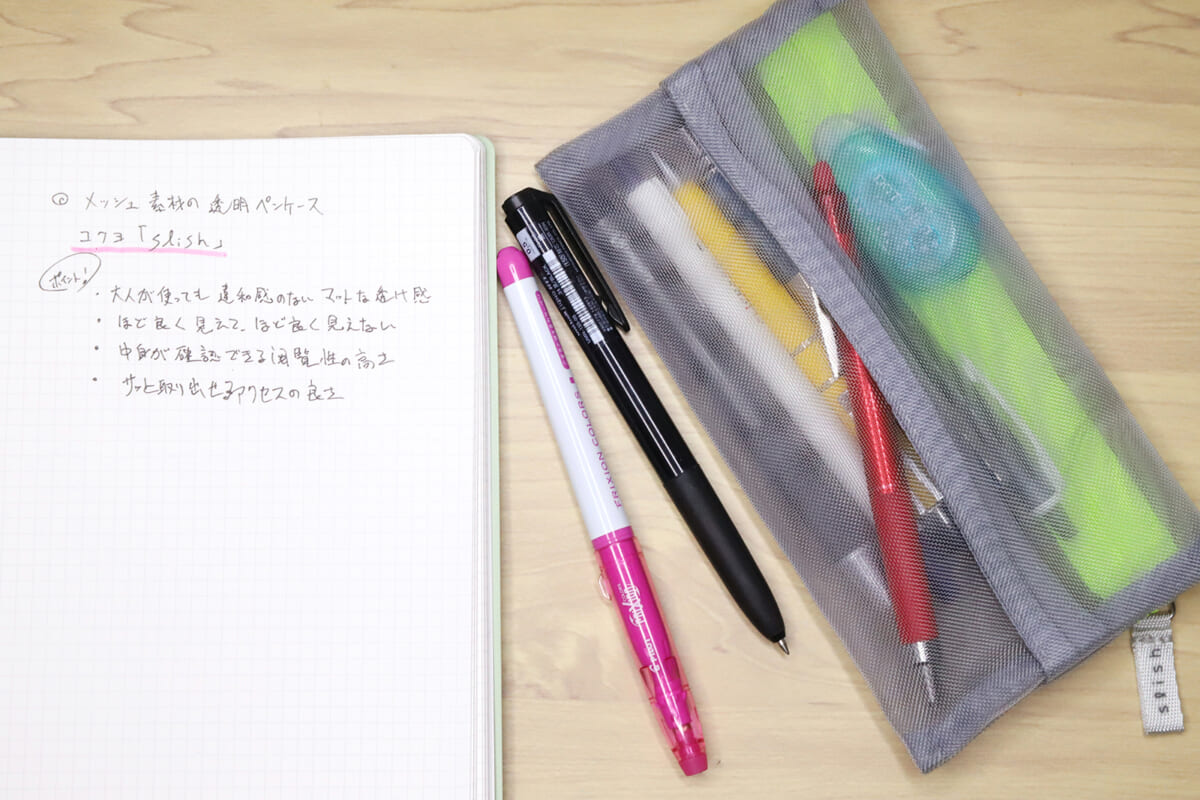

ペンホルダー裏は、マチがほとんどない極薄の上段ポケット(1つ)と、少しマチのある下段ポケット(2つ)という構成。

上段ポケットは、メーカー曰くケース入りのフィルムふせん用とのこと。確かにちょうどいいサイズ感ではあるが、とはいえフィルムふせんを使わない人にはあまり意味がない。

そこでオススメなのが、予備の名刺ストッカーとしての活用だ。名刺4〜5枚がちょうど測ったようにピッタリ入るので、個人的にはこの使い方が気に入っている。

下段ポケットは、シャープ芯用の収納となっている。例えば0.5mmと0.3mmのシャープを使い分けているなら、ポケットが2つあるのはかなり重宝するのではないだろうか。もしくは同じ0.5mmでも、HBと2Bで使い分けるというのもアリだろう。

シャープペンシルを使わない場合は、見出し用のミニふせんを適度な厚みに割って入れておくのも良さそうだ。

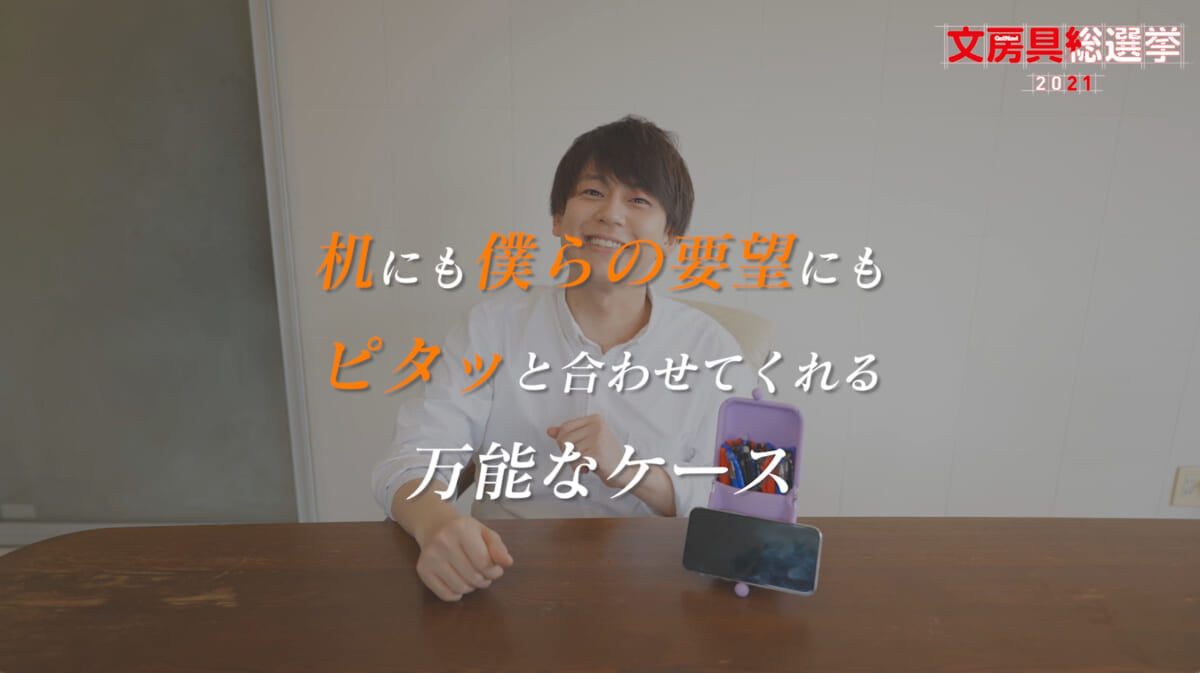

ツールケースとしての価値

メインのペンが確実に取り出しやすいのは何より使いやすいし、常時携帯しない(机に置きっぱなし)のであれば、ツールケース的に使えるリッチな容量はむしろありがたいところ。さらに細かな収納にもちょっとした工夫があったりと、使い込むとかなり重宝するんじゃないだろうか。

見た目は控えめで悪目立ちはしなさそうな点もビジネスシーンには向いている。サイズ感だけで「使いにくそうだな」と拒絶してしまうのはもったいないぐらいに、ウェブレはよく考えられたペンケースだと思う。

The post 「持ち運ばないペンケース」ってアリですか? デカくて固い最新ペンケースの理想的な使い方 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.