自動調理鍋(電気鍋)は、材料を入れて放っておくだけで料理が仕上がる便利なアイテム。編集部ではそんな自動調理鍋の人気モデルを集め、その実力を徹底的に調査。今回は、自動調理鍋のパイオニアとして知られ、抜群の知名度を誇るシャープ「水なし自動調理鍋ヘルシオ ホットクック KN-HW24G」を徹底的にチェックします!

※本稿は5~6月に掲載した自動調理鍋を検証する連載企画を再編集したものです

【今回テストした機種はコチラ】

シャープ

水なし自動調理鍋ヘルシオ ホットクック KN-HW24G

実売価格7万7000円

食材の水分のみで調理し、栄養素を多く残す「無水調理」が可能なほか、加熱の進行に合わせてかき混ぜを行う「まぜ技ユニット」を搭載。「まぜ技ユニット」は最大回転スピードを約2倍にアップさせ、クリームの泡立てができるほか、かき混ぜのプログラムが進化したことで、食材のつぶしや卵の溶きほぐしなども可能になりました。

【調査その1】カレーの味と食感をチェック!

メニュー検索はスムーズ。調理は放っておくだけ

本機は、ルーも含めた具材を内鍋に全て入れて、レシピからカレーを選べばOK。独自の「まぜ技ユニット」が、自動的に具材をかきまぜて調理してくれます。

具材は牛肉、玉ねぎ、じゃがいも、にんじん。ルーも入れます。機器の操作は「メニューを選ぶ」→「カテゴリーで探す」→「カレー・シチュー」→「ビーフカレー」→「調理を開始する」で決定。もしくは、「メニューを選ぶ」→「メニュー番号で探す」→「No.063(ビーフカレー)」→「調理を開始する」などでもOKです。

調理を開始したら、あとは待つだけ。「ホットクック」の名前の由来の通り、約45分放っておくだけで完成します。

あっさりめの味わいながら、素材のうまみが感じられる

ルーの味は比較的にあっさりしているものの、素材の甘みを感じるおいしさ。「まぜ技ユニット」の効果か、素材にもムラなくしっかり熱が入っている印象でした。

「ルーはややあっさりした味ですが、素材の旨みがとけこんでいるのがわかります。濃厚な味が好きな人は、水分を減らすかルーの量を増やすのがオススメ」(山田)

「具材が大きいのに、それぞれの熱の入り具合が絶妙ですね。肉も野菜も、それぞれ素材の旨みが感じられておいしい!」(小林)

【調査その2】豚の角煮の味と食感をチェック!

一度肉の油抜きを行うトータル90分の調理

豚の角煮には「まぜ技ユニット」は不要。ただ、肉の油抜きの工程を推奨しているため、二段階調理となります。ほったらかしで作れたカレーとは、ここが大きな違いだといえるでしょう。

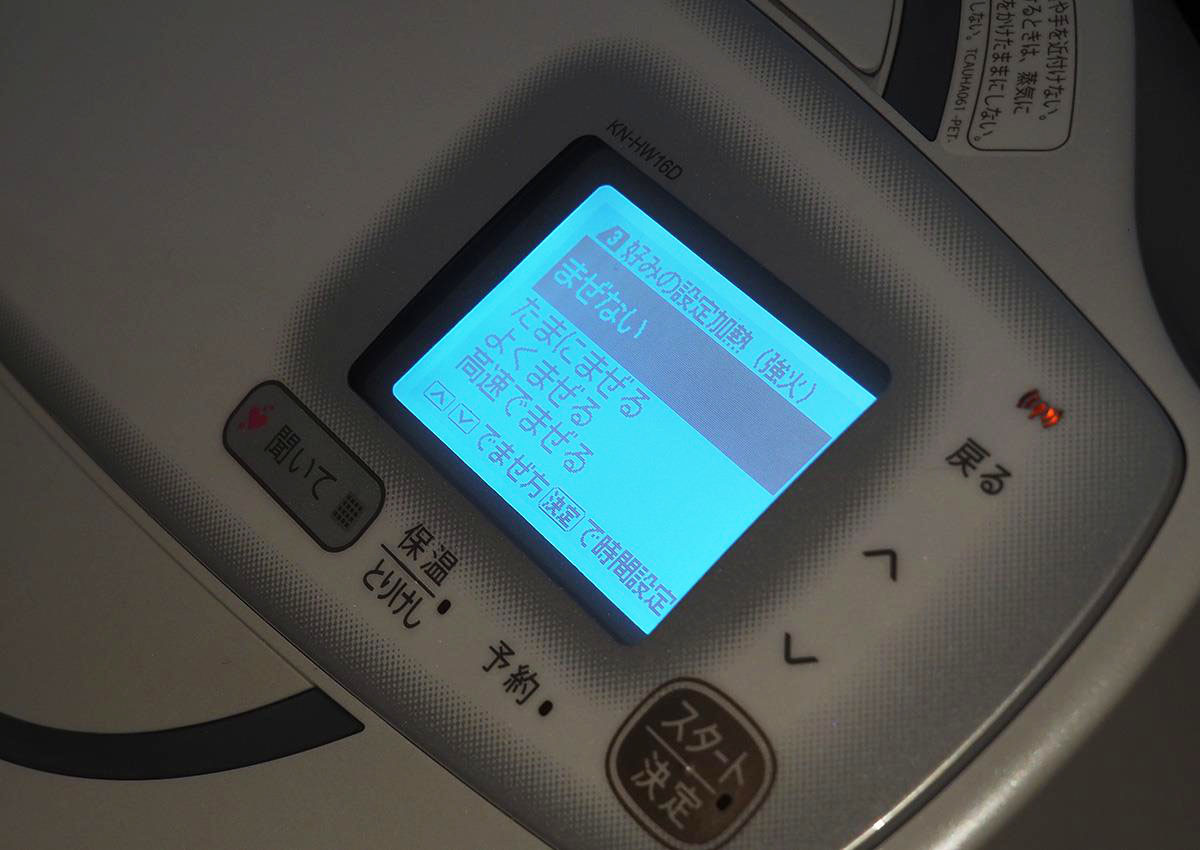

まずは味付けせずに加熱して、肉の油分やアクを取ります。そのため機器の設定も、「手動で作る」→「スープを作る(まぜない)」→「約30分」→「調理を開始する」という工程でいったん水で煮込みます。

第一段階が終わったら内鍋を軽く洗い、油抜きした肉と調味料(酒、しょうゆ、砂糖、水)に加えて、にんにくとしょうがも投入。「メニューを選ぶ」→「メニュー番号で探す」→「No.068(豚の角煮)」→「調理を開始する」で本調理開始(「カテゴリーから探す」などでもOK)。トータルで約90分かかりました。

肉本来のうまみが味わえる満足度の高い仕上がり

肉が主張するダイナミックな味わい。肉本来のうまみに煮汁の味が適度に染み込んだおいしさで、一晩ほど煮汁に漬けこんでおけば、さらに味がしみるのが想像できます。編集部員からは、満足度の高さと油抜きの効果を実感する声も。

「油抜きをしているぶん、肉のうまみと煮汁の味がうまく一体化してますね。にんにくの力強さもしっかり感じられます」(山田)

「これだけぶ厚いのに、肉のやわらかさや煮汁のしみ具合も十分。バランスの取れた味です」(小林)

【調査その3】ごはんの味と食感をチェック!

あっさりしていてやわらかく、素朴な味わい

お米の量によって調理時間が変わる「ホットクック」は、手動で炊飯しますが、操作はシンプル。炊きあがったごはんはもっちりしていてやわらかめ。粘着力がやや強く、粒立ちはあまり感じられません。

「あっさりしていてやわらかく、素朴な味わいですね。かつての給食のごはんを思い出すような……。好き嫌いが分かれる味かもしれません」(小林)

【調査その4】操作性をチェック!

アプリやクラウドサービスと連動した拡張性が光る

「ホットクック」の液晶パネルの文字は大きめで視認性がよく、使用頻度の高いボタンは大きくなっているなど、使い勝手を高める配慮は見事です。ボタンのタッチも違和感なく反応し、パネル回りにも王道感アリ。このパネルを見ながら、主に上下キーと「スタート/決定キー」で操作します。

メニューの検索手段は「カテゴリーで探す」「食材で探す」「予約メニューから探す」「メニュー番号で探す」「最近作ったメニュー」と豊富に用意。145(自動133+手動12)のメニューのなかから、スムーズに選べます。

本体だけで操作できるのはもちろん、アプリ「COCORO HOME」および、クラウドサービス「COCORO KITCHENレシピサービス」と組み合わせてメニューをダウンロードできるIoT仕様になっているのも大きな特徴。

ブラウザでアクセスできるクラウドサービス「COCORO KITCHENレシピサービス」は、オススメメニューを提案してくれるうえ、ホットクックユーザーの人気ランキングや食の興味など、様々な切り口からメニュー検索できるのがうれしいところ。随時レシピが追加されていき、ダウンロードすることでレパートリーが広がるのも魅力です。

「ホットクックは自動調理鍋のパイオニアなだけに、よく考えられているなと感じます。メニュー数が豊富なのに検索でつまずかないし、アプリと連動した拡張性も優秀。さすがですね」(小林)

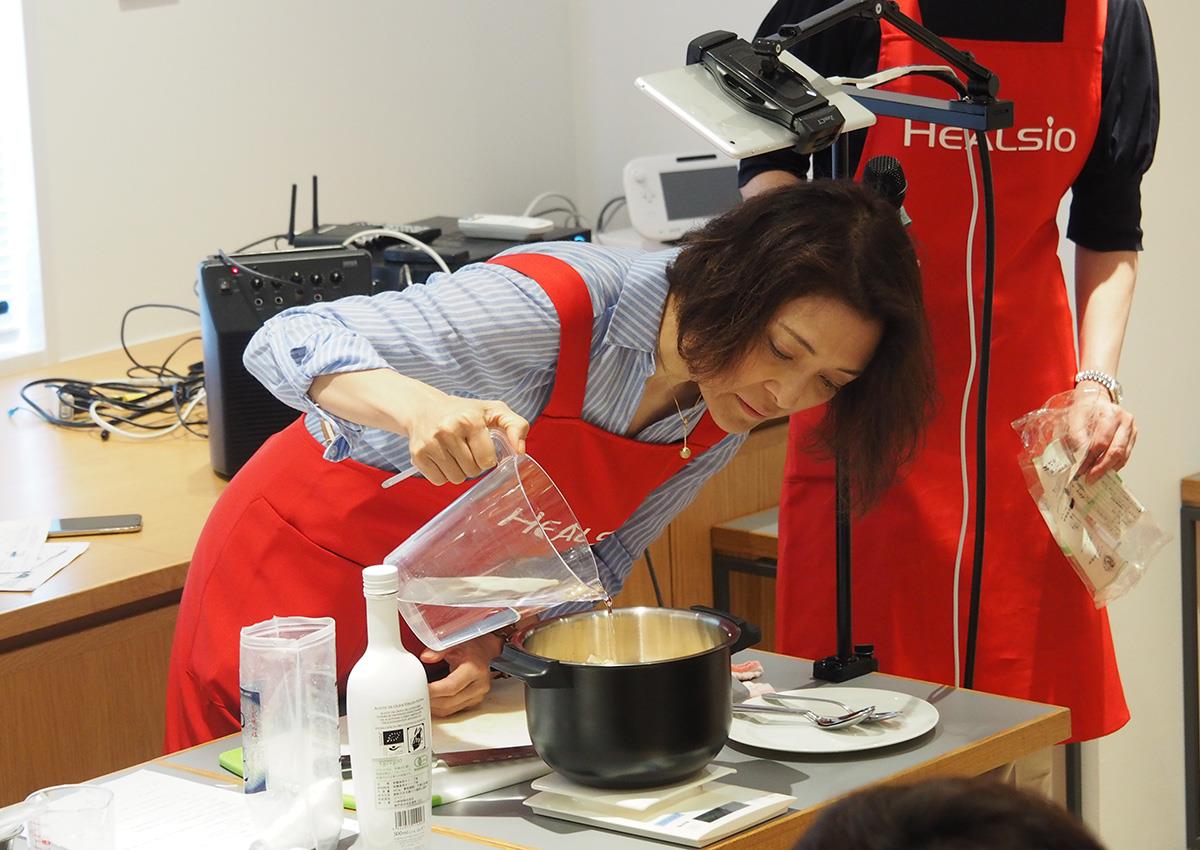

「COCORO KITCHENレシピサービスでは、ほかのユーザーがどんな料理を作っているかがわかるから、参考になるんですよね。このほかレシピ投稿できる『ホットクック部』やオンライン講座『ヘルシオ教室』など、コミュニティ的な要素があるのも面白いと思います」(山田)

【調査その5】独自機能をチェック!

料理好きな人には特に便利な「まぜ技ユニット」

「ホットクック」最大の独自機能は、メニューに合わせて最適なタイミングで具材をかきまぜる「まぜ技ユニット」です。旧モデルでは加熱の進行に合わせてかきまぜることまでしかできませんでしたが、新モデルでは、調理の下準備の段階から活躍します。

また「まぜ技ユニット」の回転数がアップしたことで、アイスやホイップクリームの泡立てにも活用できるように。今回は、下ごしらえの段階で活躍するメニュー「ポテトサラダ」で実力を検証します。

かき混ぜながら加熱することで、人力では手間のかかるポテトサラダの茹でる、潰すといった工程を省いて時間短縮できることが「まぜ技ユニット」の大きな魅力。なお、かき混ぜる動作中でも音は静かで気になりませんでした。本機での調理は25分で完了。仕上がりはどうでしょうか。

肝心の食感は、生のような硬さはなくて適度にホクッとしたやわらかさ。ムラも感じません。ポテトサラダの粒の状態は好みがわかれるところだと思いますが、個人的にはつまむのに適した食べごたえのサイズになっていると感じました。「まぜ技ユニット」全体としての編集部員の感想を聞くと、様々な意見が飛び交う結果に。

「かき混ぜで作れる料理は、鍋を振って炒めるというよりも潰して混ぜるメニューのほうが多いですよね。ホイコーローはメニュー搭載されてますけど、野菜炒めとかチャーハンとかがあると、もっと身近なのかなと。あとは、餃子やハンバーグのタネなど、加熱せずに捏ねるだけの機能があるとより便利だと思います」(小林)

「お菓子作りで一番手間がかかると言える生クリームの泡立てを代行してくれるのはうれしいですね。コロッケの具も作れるので、自家製というハードルが高い料理にも挑戦するモチベーションになりそうです。料理好きな人が時短の手助けのために活用するという視点では、『ホットクック』はすごく便利な一台だと思います」(松永)

「上下2段同時調理」は忙しい人にうれしい機能

「ホットクック」には、ふたつの料理を同時に作れる「上下2段同時調理」という独自機能もあり、例えば下段でアクアパッツァを作りながら、上段でポテトサラダを作ったり、下段でごはんを炊きながら上段でおかずを作るなどが可能です。

「『上下2段同時調理』も、料理好きな人や家事をこなす時間がない忙しい人目線でのメリットかなと。この機能をふだんは使わなくても、いざという時に助かりそうな気はします。あとはまだ公開レパートリーが少ないので、今後のダウンロードメニュー拡大に期待ですね」(山田)

「別の機能ですけど『ホットクック』って、声で『あと10秒です』とかお知らせしてくれるじゃないですか。あれも独自機能だと思うんですよね。時間を知らせてくれるのは、意外に便利だと感じました」(小林)

【調査その6】設置性をチェック!

多機能なぶんサイズは大きめ

調理容量2.4Lに対し、サイズは幅345×高さ256×奥行き305mmで約5.8kg。今回比較した5モデルのなかで最も調理容量が多く多機能なぶん、サイズも大きめ。カラーはレッド系とホワイト系があり、ほかのキッチン家電に赤が多ければ前者を。そうでなければ、後者を選ぶと全体にマッチするでしょう。

「ホットクック」は丸みを帯びた優美なデザインですが、大きいぶんキッチンやキッチンボードに置く場合でもスペースを取ります。なお、電源は約1.4mのマグネットプラグ式コードが付いてきます。

「『ホットクック』は独自機能の『まぜ技ユニット』をフタに装着する仕様なので、そのぶん大きくなるのかも。無線LAN連携できたり、しゃべったりと多彩なので、機能性を重視する人向けですね」(小林)

「サイズは大きいけど、ゴツくはなく品格を感じるデザイン。キッチンやダイニングがラグジュアリーな雰囲気の家庭であれば、棚に置いてもマッチ」(山田)

【調査その7】お手入れをチェック!

想像以上に洗いやすいが「まぜ技ユニット」の水切りに注意

独自機能「まぜ技ユニット」のパーツがあるものの、洗う点数は少ない「ホットクック」。コーティングが施された内鍋は軽めで洗いやすく、想像以上に手入れは簡単だという意見が多かったです。

ひとつ懸念として上がったのが「まぜ技ユニット」の水切りについて。内部に水が残りやすい設計のため、乾かすのに時間がかかるのがネック。

「『まぜ技ユニット』の水切りはやや面倒ですが、分解する必要はなく手入れのしやすさでは合格点。『まぜ技ユニット』はすべてのレシピで必須のパーツではないので、洗う必要がないときもあるからそこまで気にならないでしょう」(山田)

【調査のまとめ】

全ての面で完成度の高い王道タイプ

価格が7万円を超え、設置にややスペースを取りますが、「ホットクック」は総じて完成度の高いモデル。女性やミドル以上の世代でも受け入れやすい、素材の味を生かした料理の味に好感が持てるほか、メニューの検索手段が豊富で、アプリやクラウドと連動した拡張性も優秀。お手入れの面では、「まぜ技ユニット」のパーツがあるものの分解する必要はなく、洗う点数は少ないため、負担に感じることは少ないでしょう。全ての面でレベルが高い王道タイプといえます。多少高くても安心できるモノがほしい、専用レシピサイトを活用して定期的に追加される新しいメニューに挑戦したい、という方にオススメのモデルです。