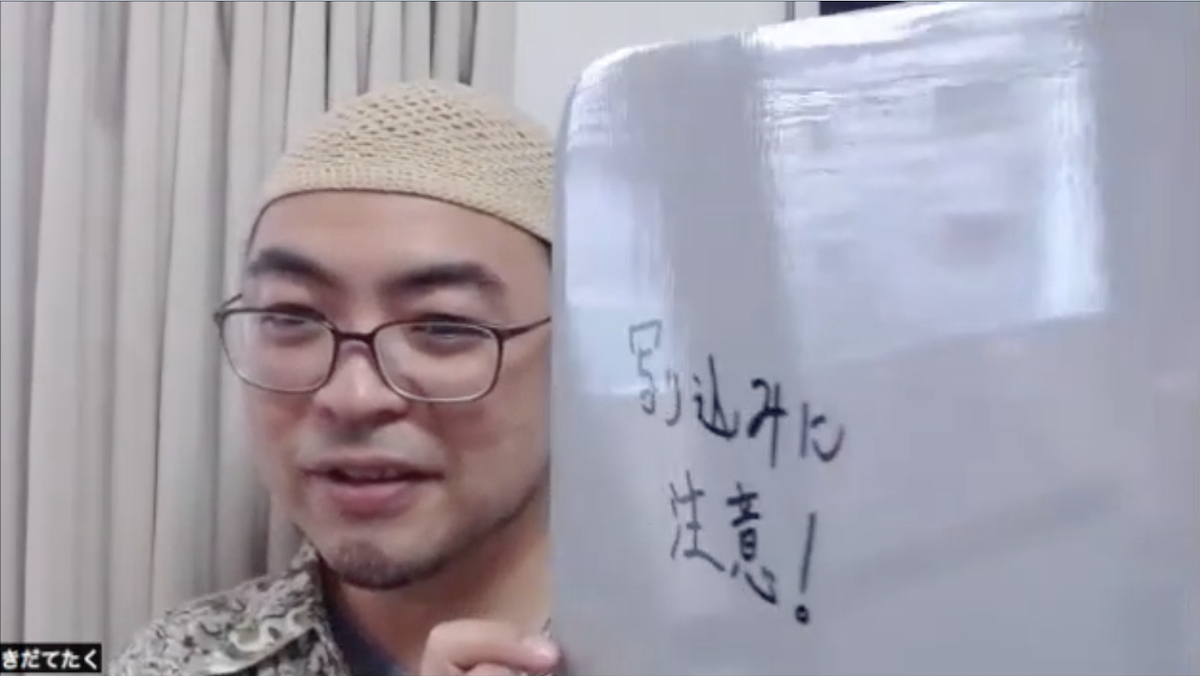

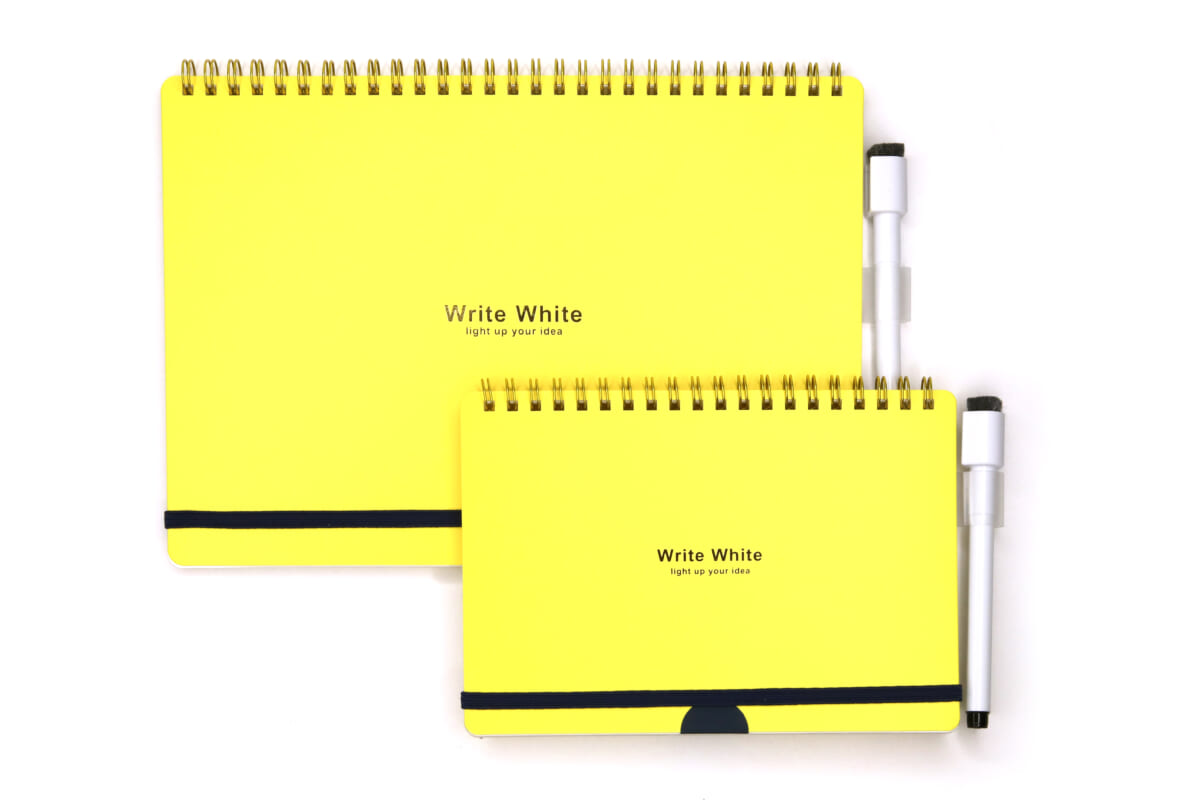

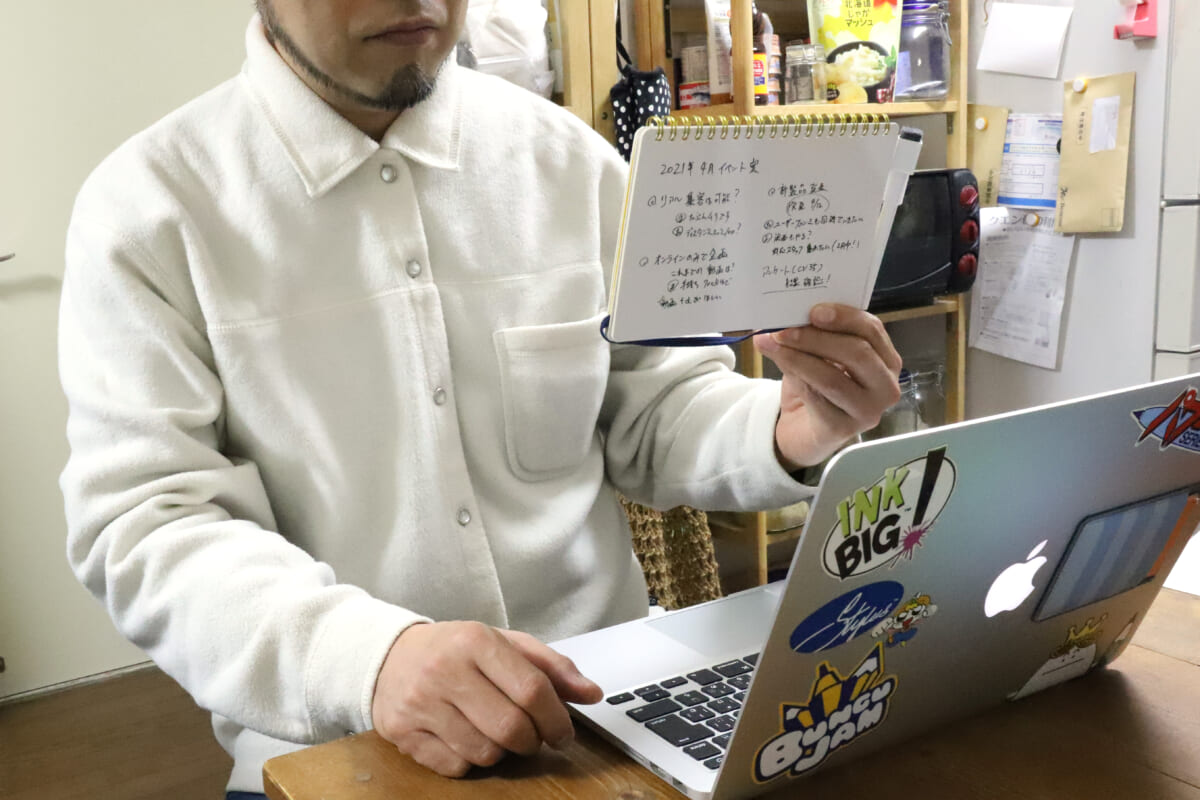

2022年のISOT(国際文具・紙製品展)では最新のホワイトボードがいくつか出展されており、特にオンライン会議に使用する前提で設計された、手持ちタイプのものが人気だった。

実際、ここ2年ほどの間で、オンライン会議の進め方はかなり洗練されてきた感がある。その中で「手持ちのノート型ホワイトボードで情報をまとめる」というスタイルが、一定数の人に定着してきたのだろう。つまり、需要が増えたわけだ。

その証拠になるかは分からないが、文房具関係で国内最大のアワードである「日本文具大賞」デザイン部門で今年グランプリを受賞したのも、手持ちのホワイトボードである。今回はそのホワイトボードを実際に試して、使い勝手などをレビューしてみたい。

正方形が意外とオンライン会議にハマる!?

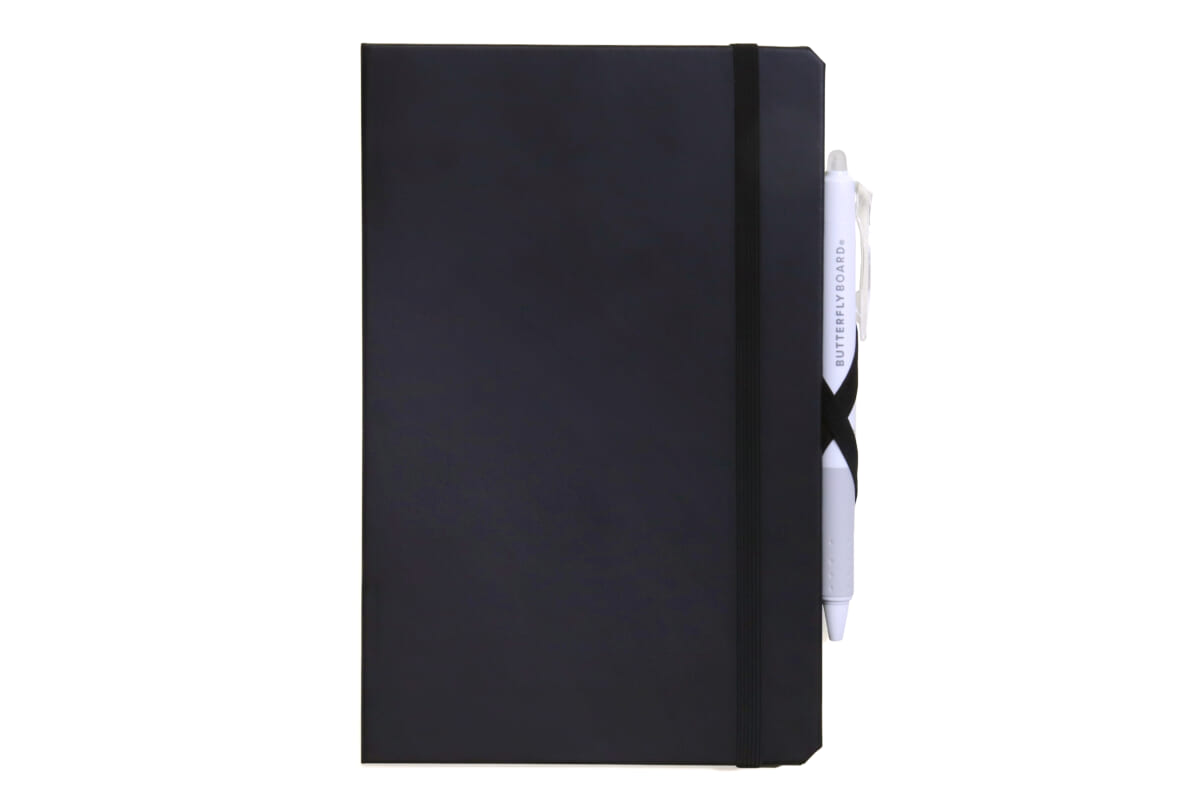

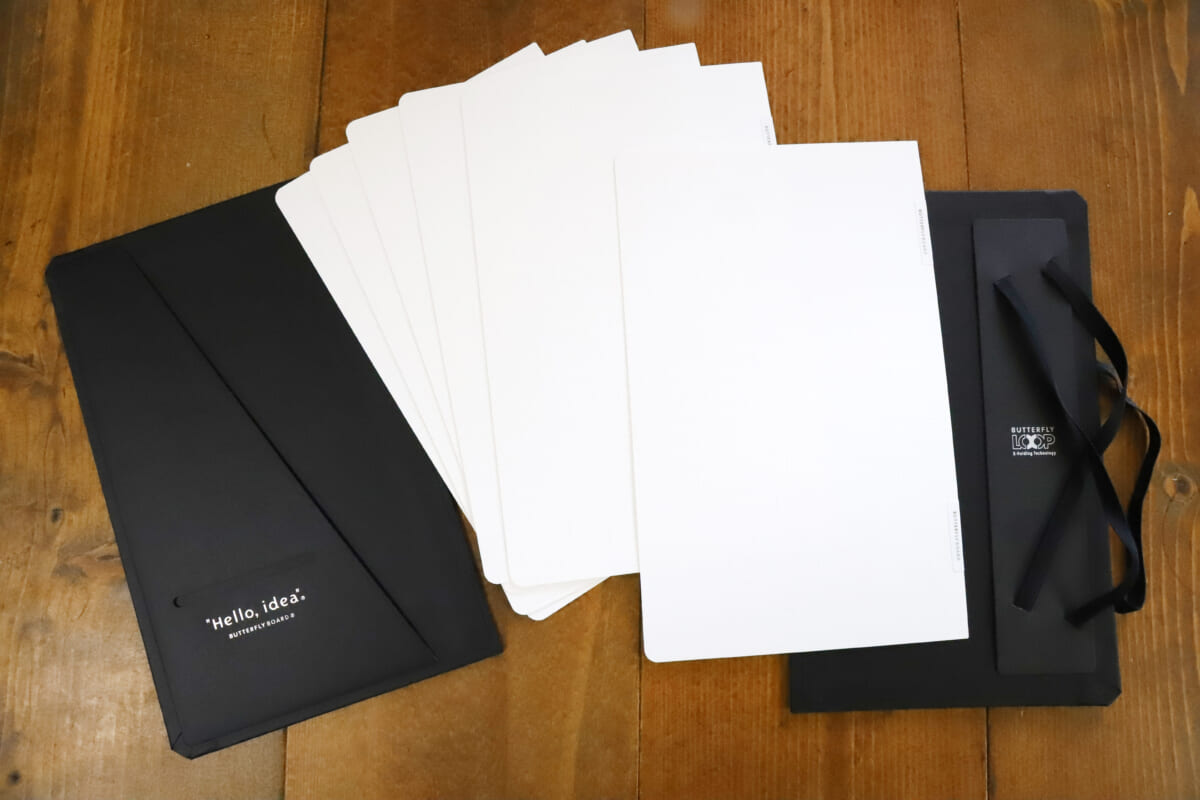

2022年で31回目となった日本文具大賞でデザイン部門グランプリに輝いたのが、コスモテックの「wemo paper flip board」(以下、ペーパーフリップボード)だ。

wemoといえば、腕に巻き付けて使うシリコン製のメモで知られるが、今回はウェアラブルではなく、手持ち製品となっている。

コスモテック

wemo paper flip board(ウェモ ペーパーフリップボード)

3500円(税別)

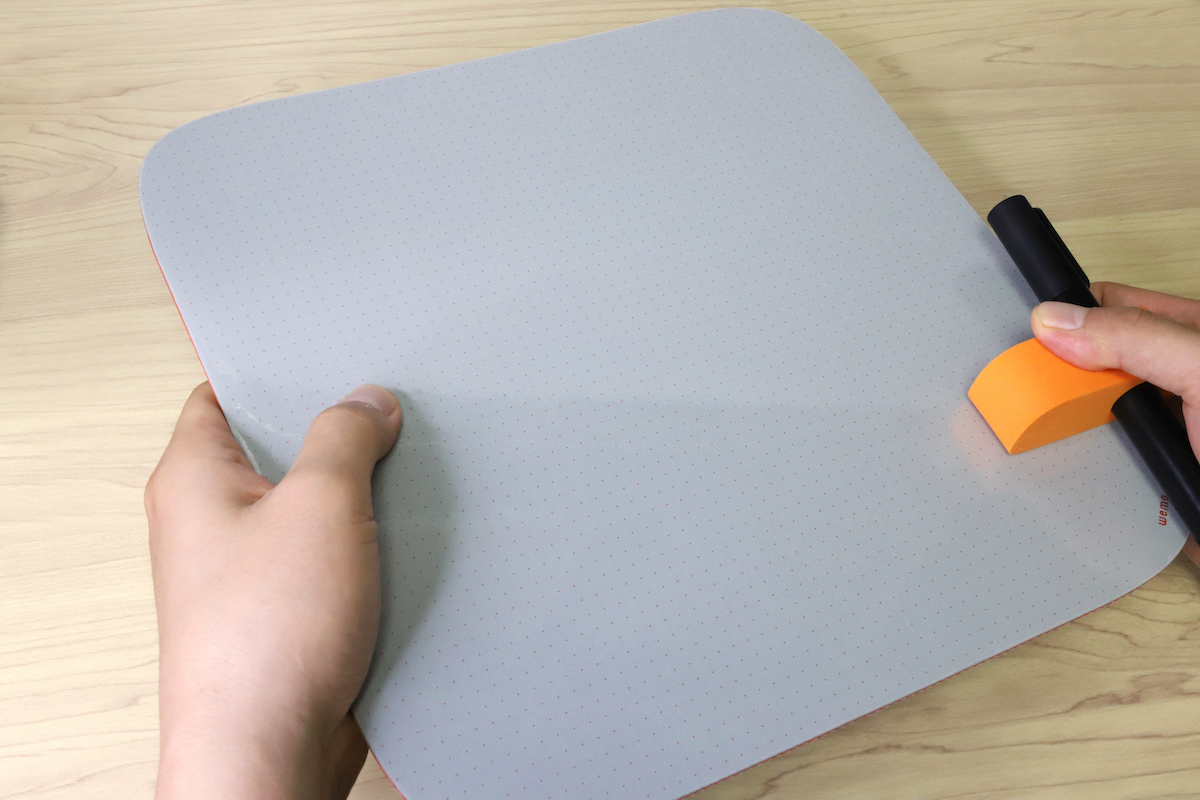

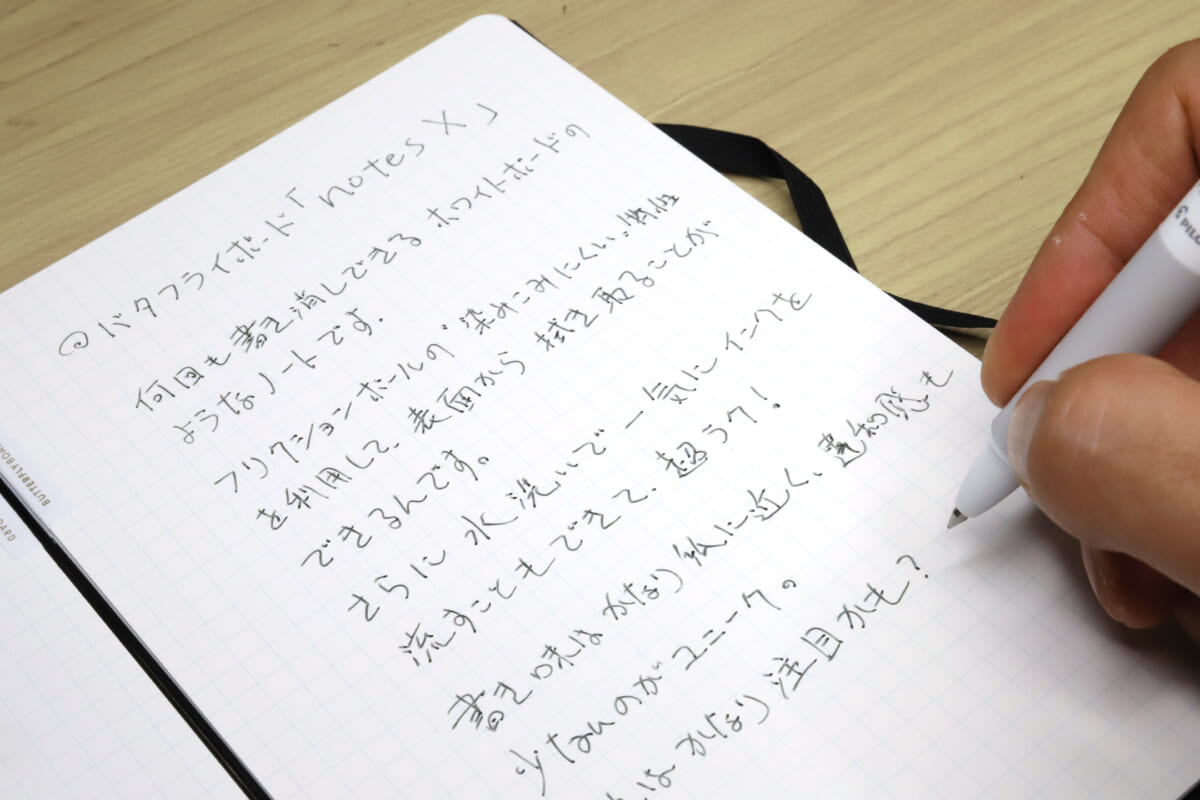

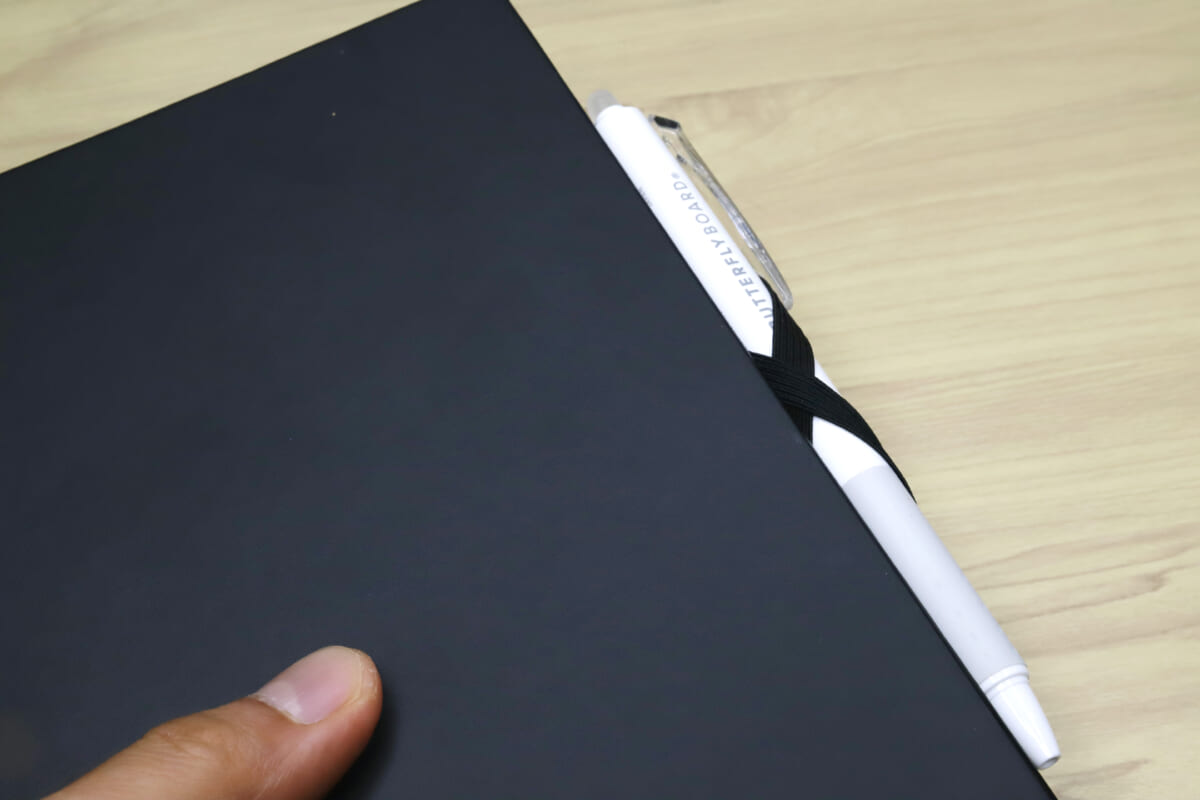

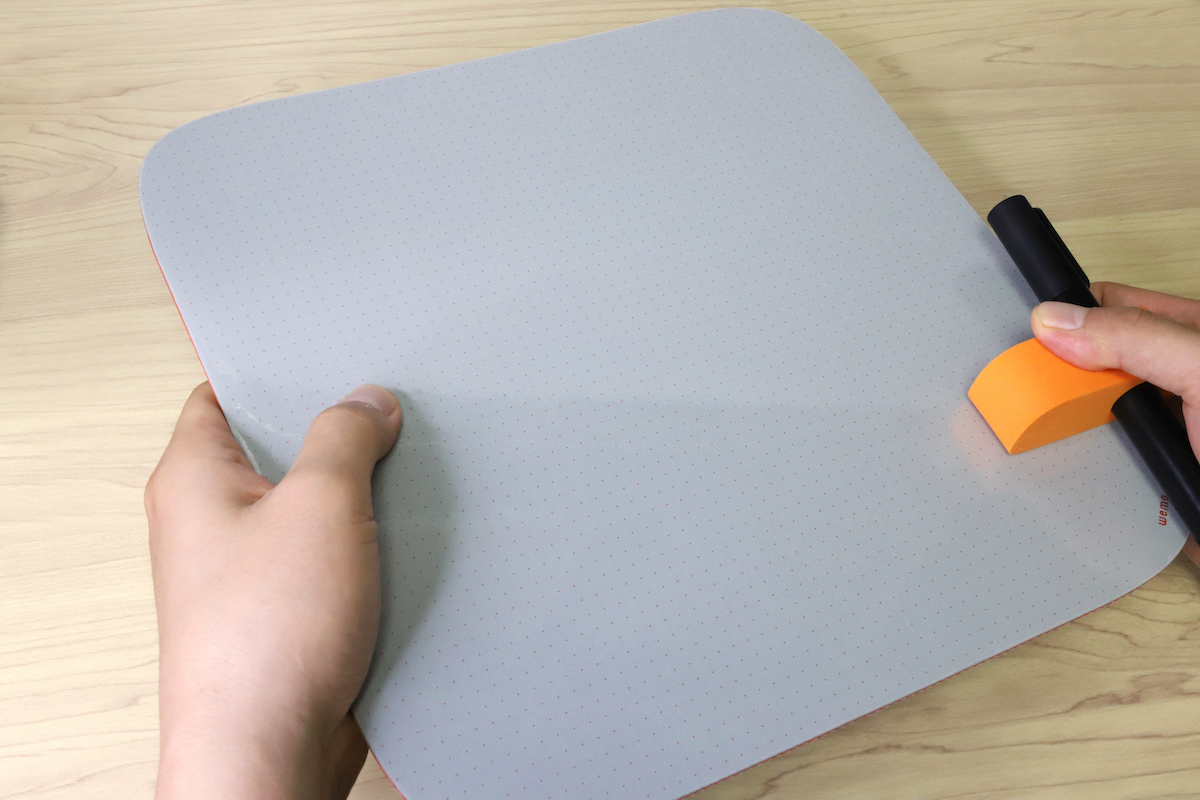

従来の手持ちホワイトボードといえばノートタイプが基本で、ほとんどがA4~B6などの定型用紙サイズをベースにしていた。対してこちらは288×288mmと大きめの正方形。ボード色が白ではなく薄いグレーという部分も含めて、いきなりルックスからしてユニークである。

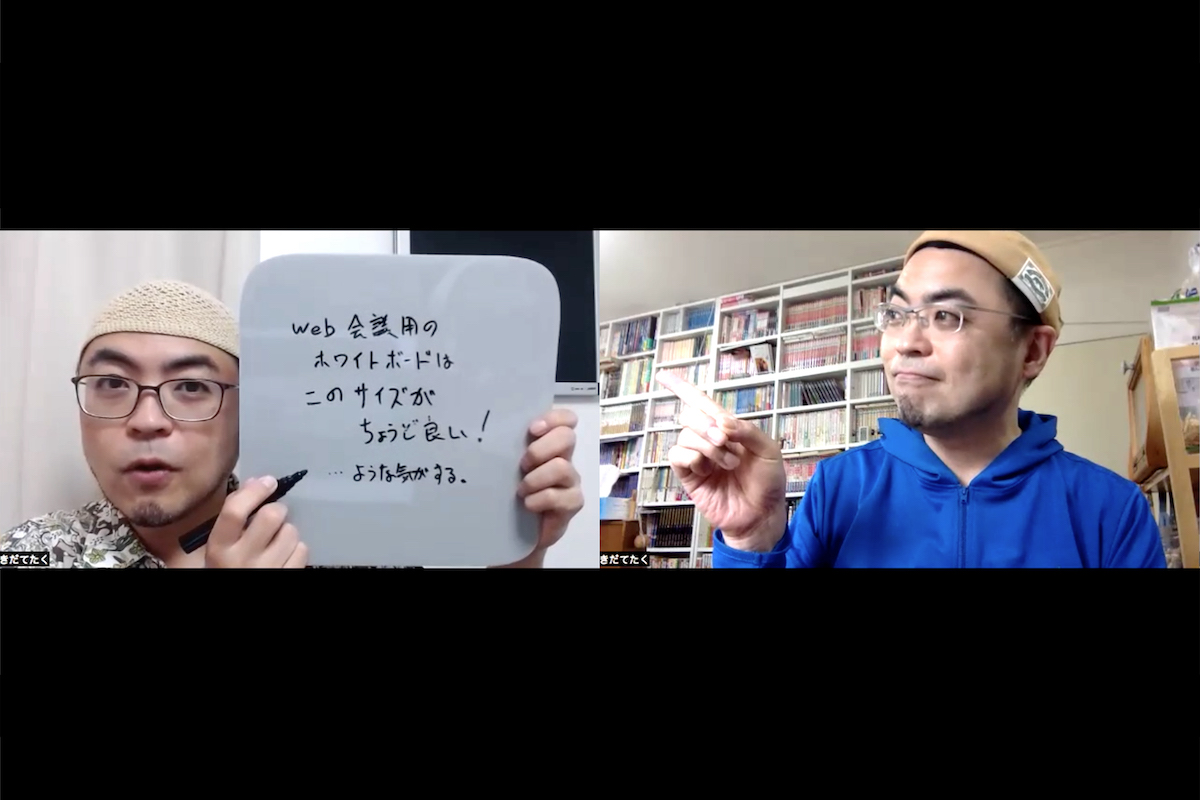

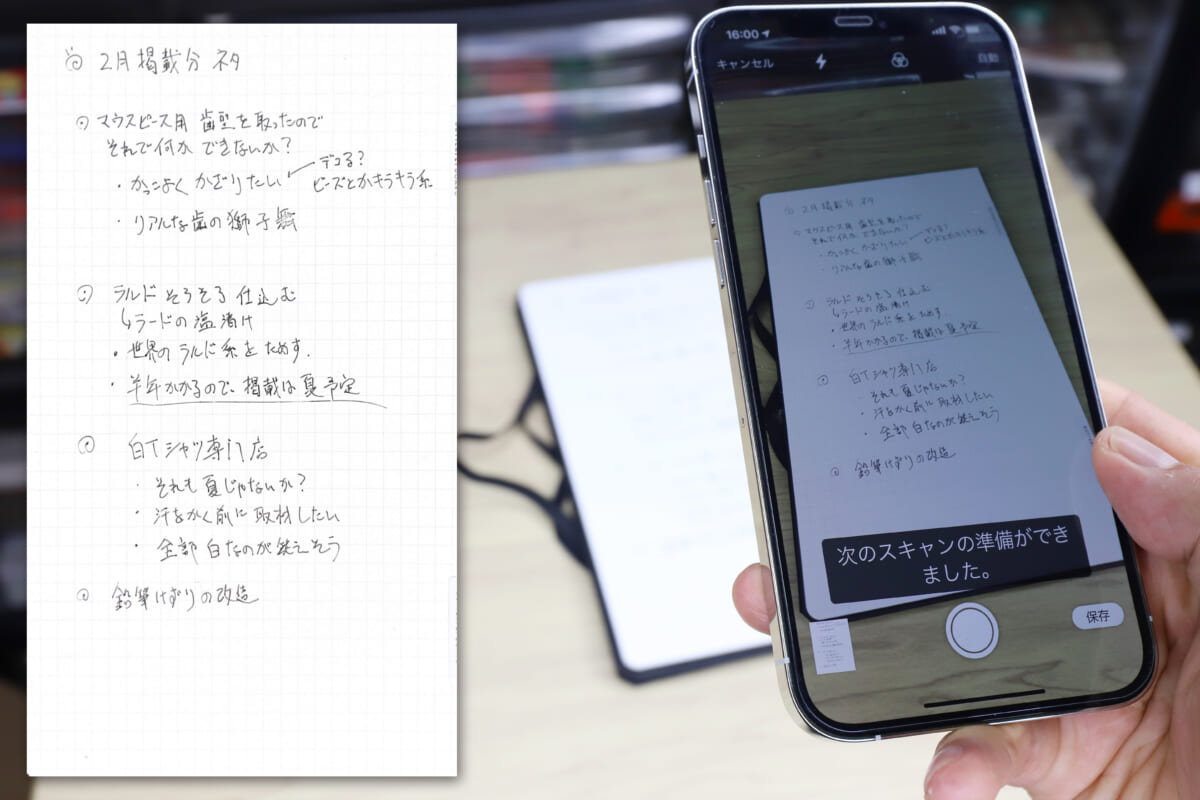

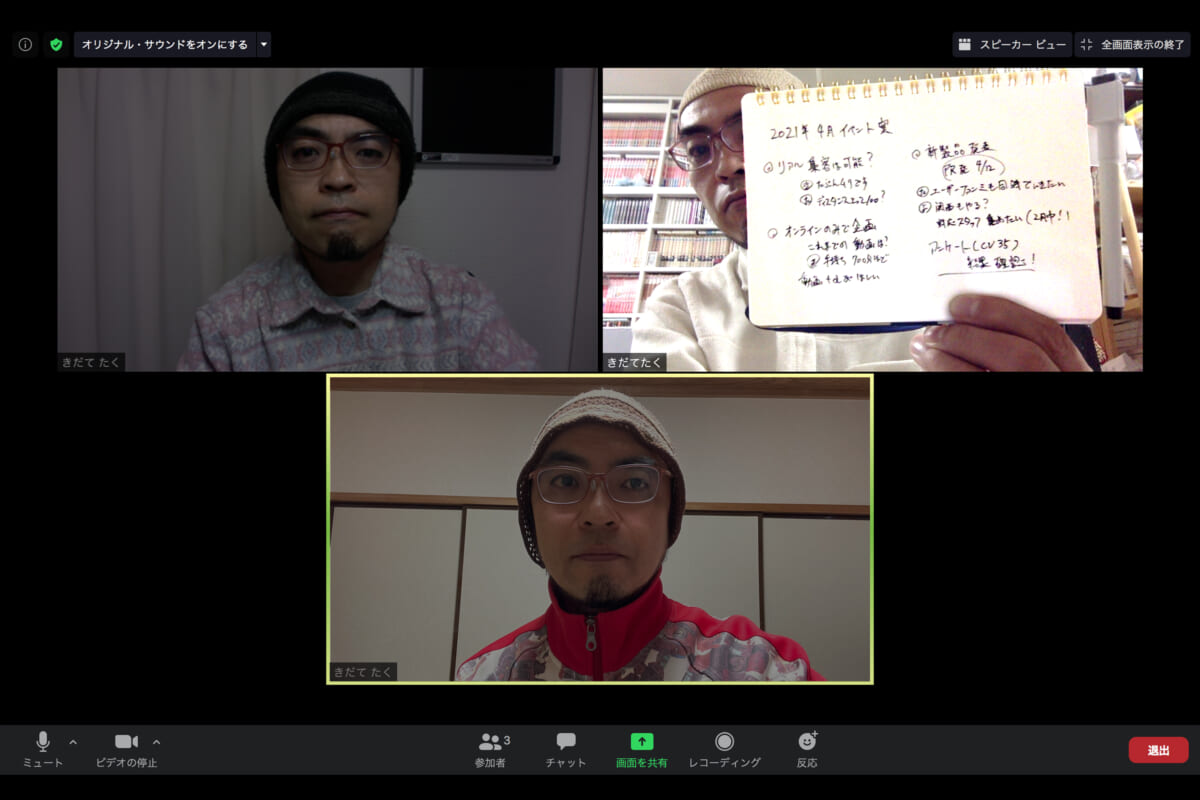

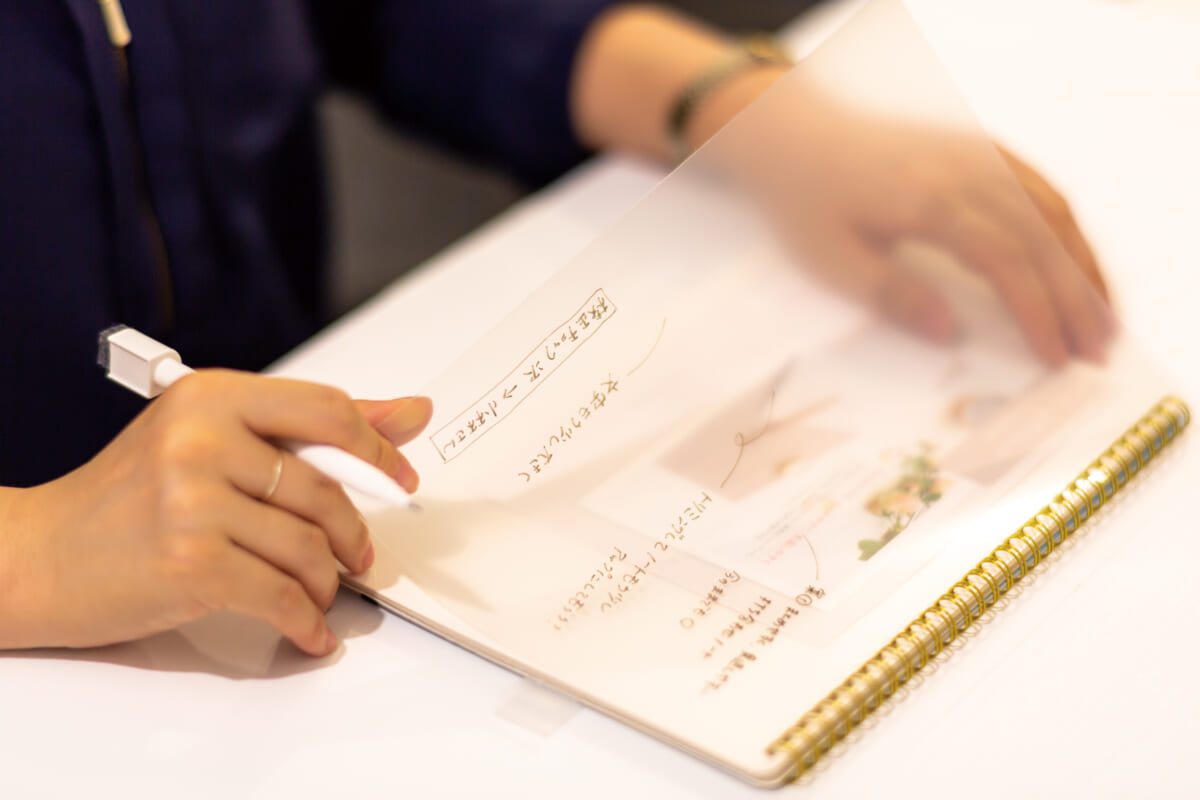

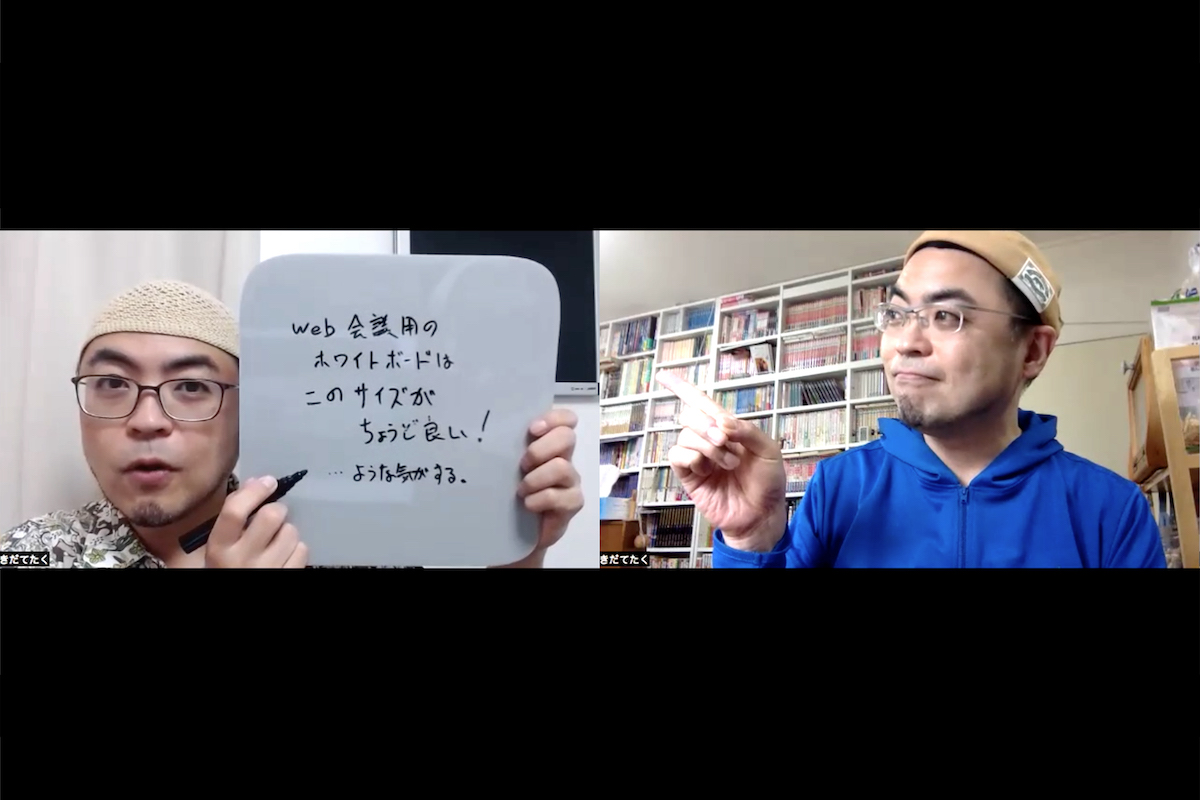

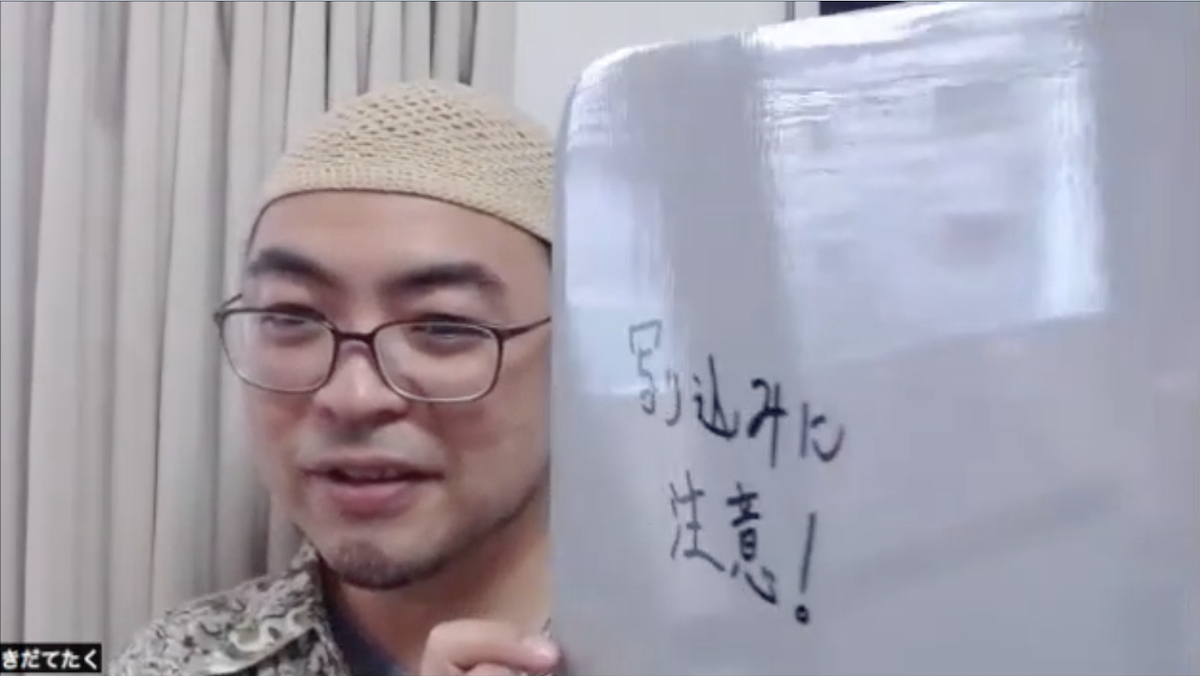

もちろんこの正方形+大きめフォルムは、見た目のインパクトを追求したものではなく、オンライン会議に用いた際に「ボードと顔が一緒にフレームインできて視認しやすい」ように考えられているという。成人男性の顔が平均して縦231mmだそうで、つまり「ペーパーフリップボード」の縦寸に近い。なので、ボードと顔が並んで横長のフレームに収まったとき、違和感が少ないというわけだ。

従来のノート型ホワイトボードは、横型に使う前提(というより、「ホワイトボードは横長で使う」というイメージで固定されがち)である。そのため、ボードを大きくフレームインさせようとすると顔が入らず、顔を一緒に写そうとするとボードが小さくなって見えづらい。縦使いすれば写りは改善されるが、その代わりに横方向へ書き進めるスペースが足りなくなる。

そう考えていくと、オンライン会議用ホワイトボードのフォルムは、顔に近いサイズの正方形が正解に近いのではないか、と思えてくるのだ。

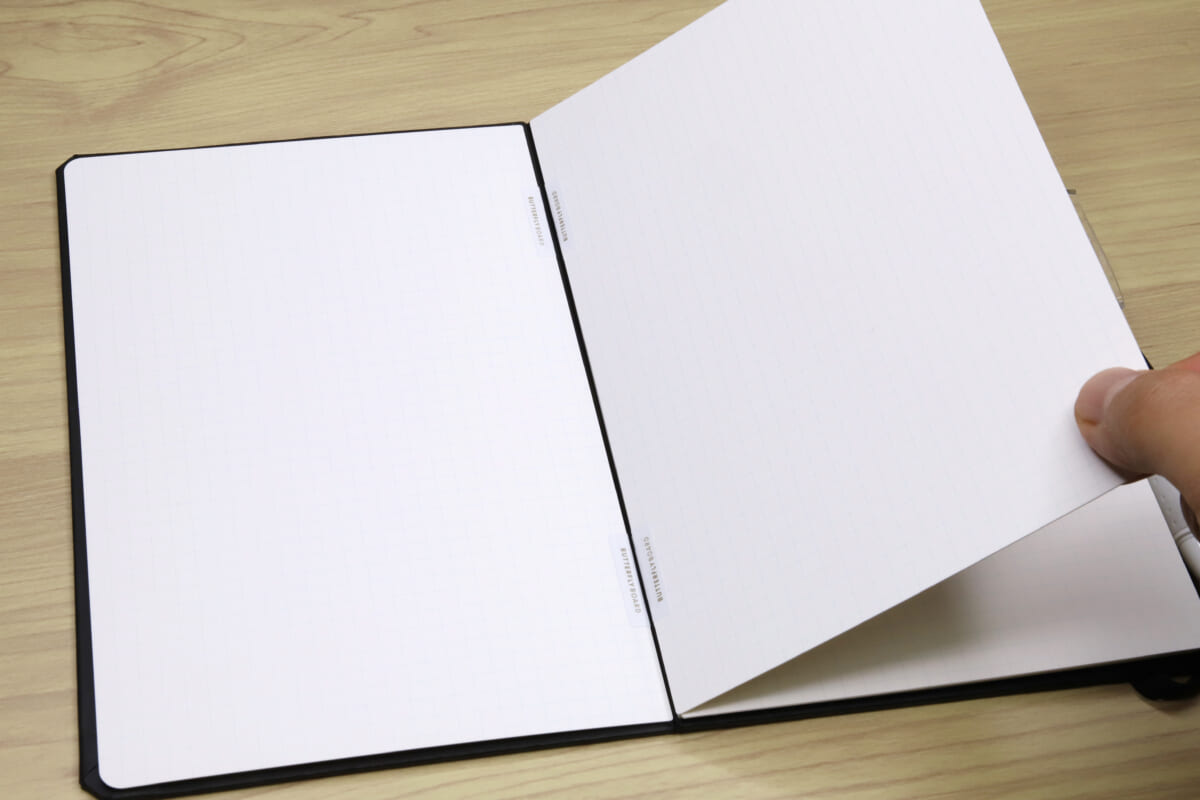

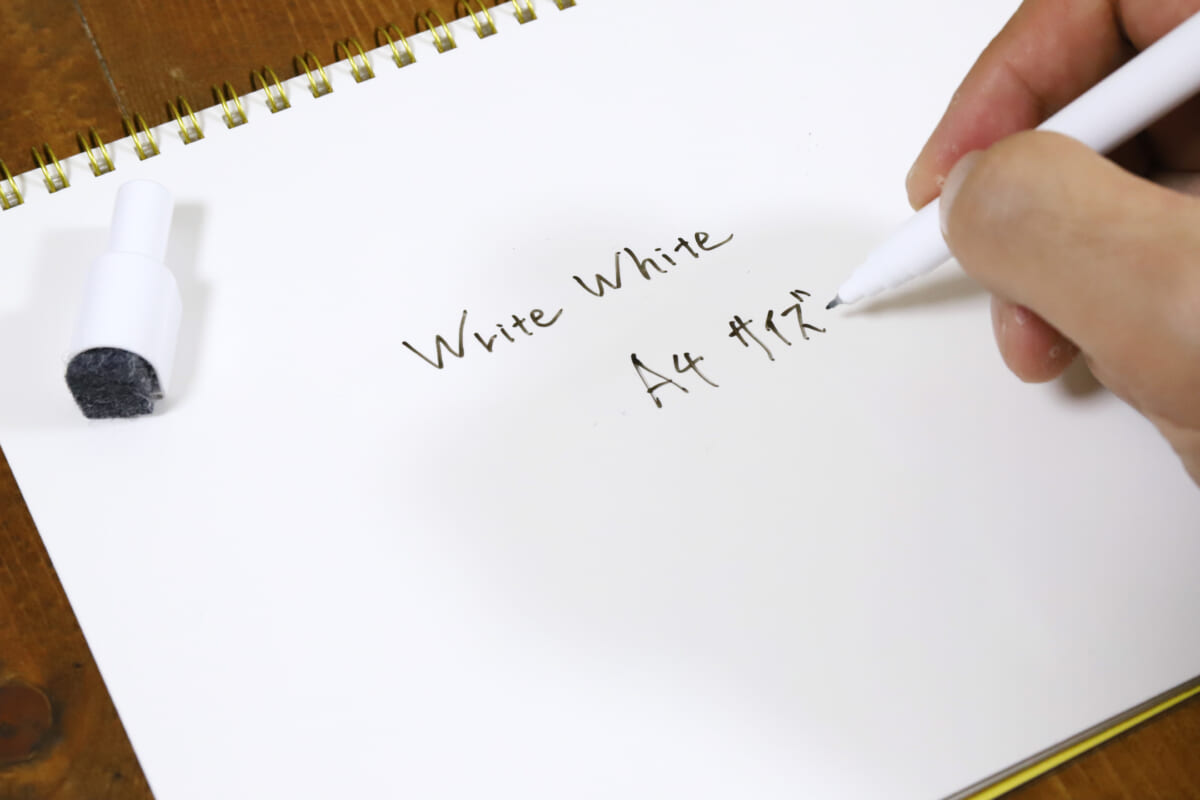

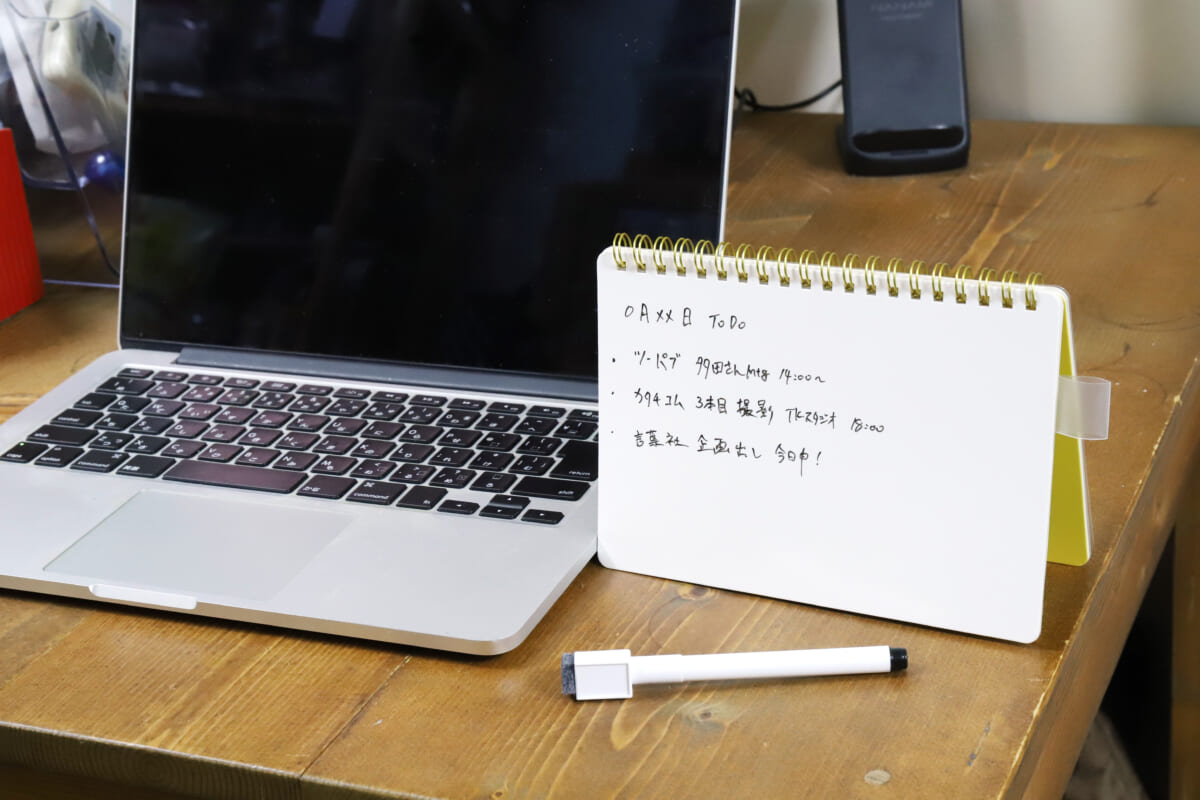

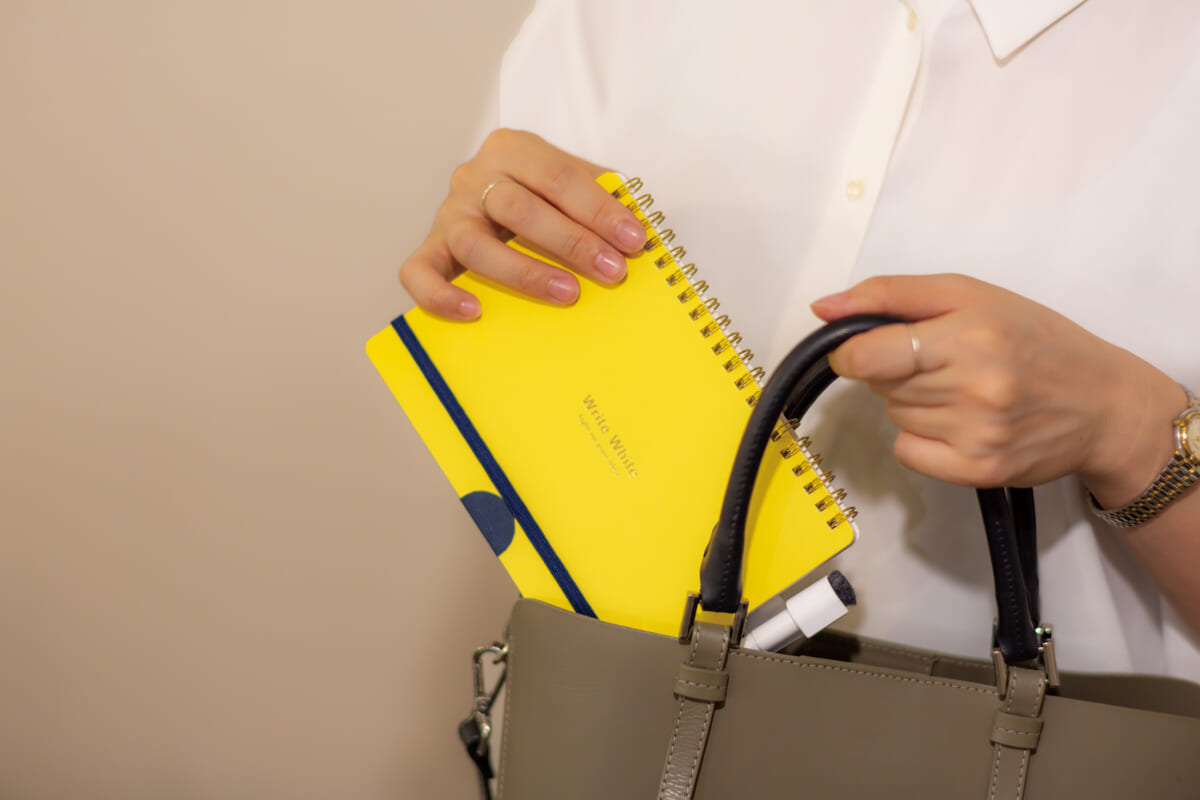

持ち上げ続けられる軽さ

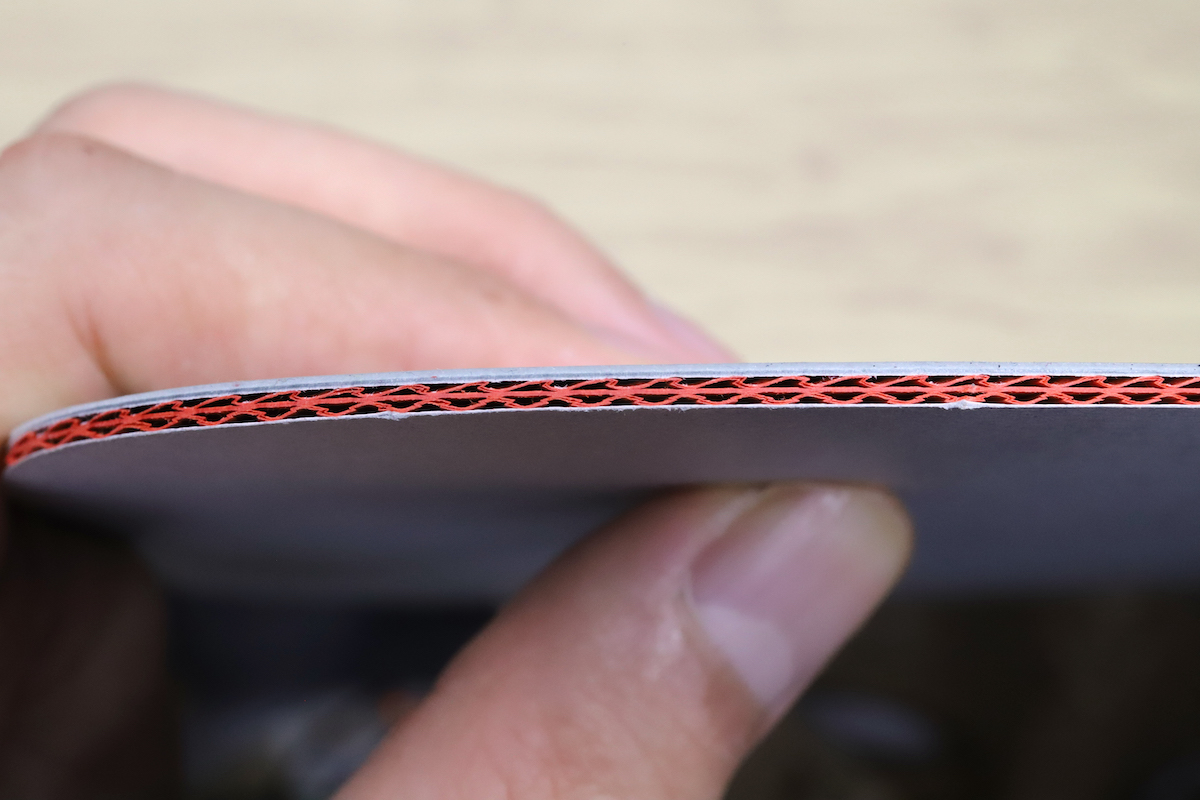

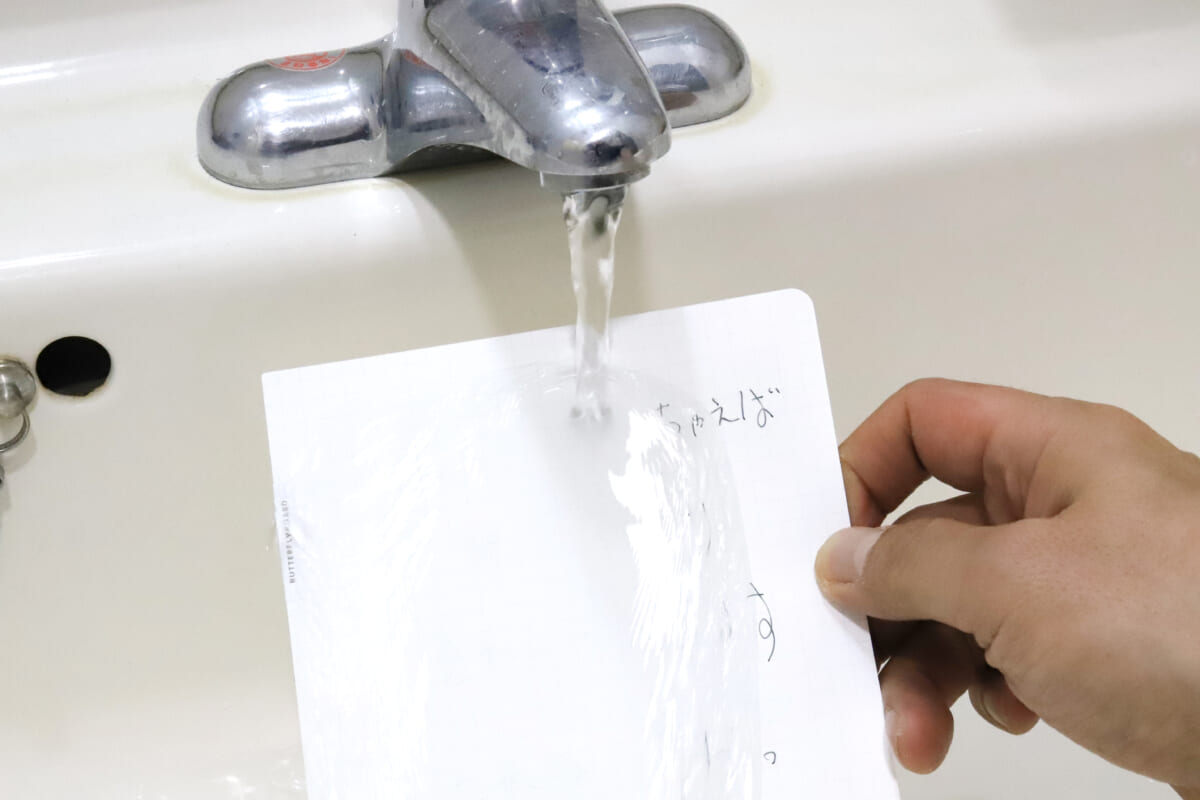

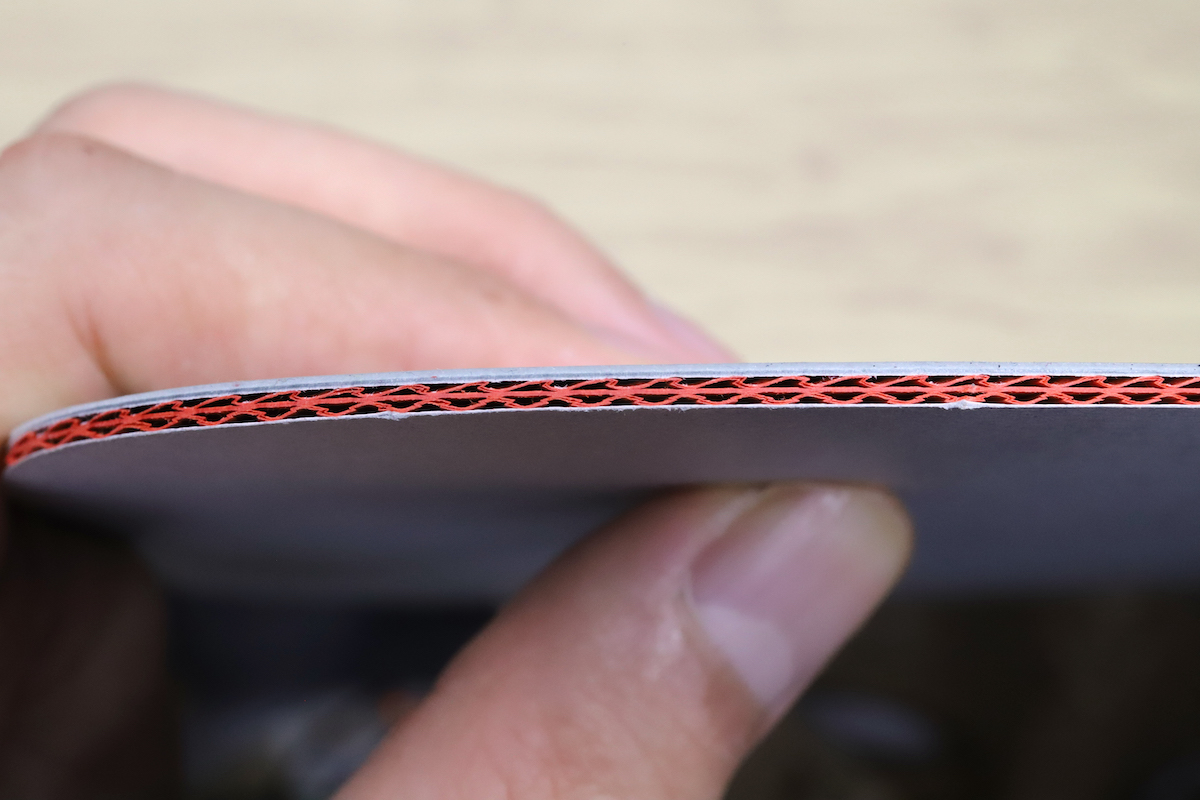

「ペーパーフリップボード」のもうひとつのポイントが、ダンボールにフィルムコーティングをしたボードであるということ。他のノート型ホワイトボードと比べて厚みがありながら、軽いのである。このサイズで実測97gは、意識せずに持ったときに「え、軽っ?」と声が出るレベル。

オンライン会議中、他のメンバーに見えるようにボードを手で持って掲示し続けるシーンは、よくありがち。そういう場合、軽さはシンプルに正義と言えるだろう。

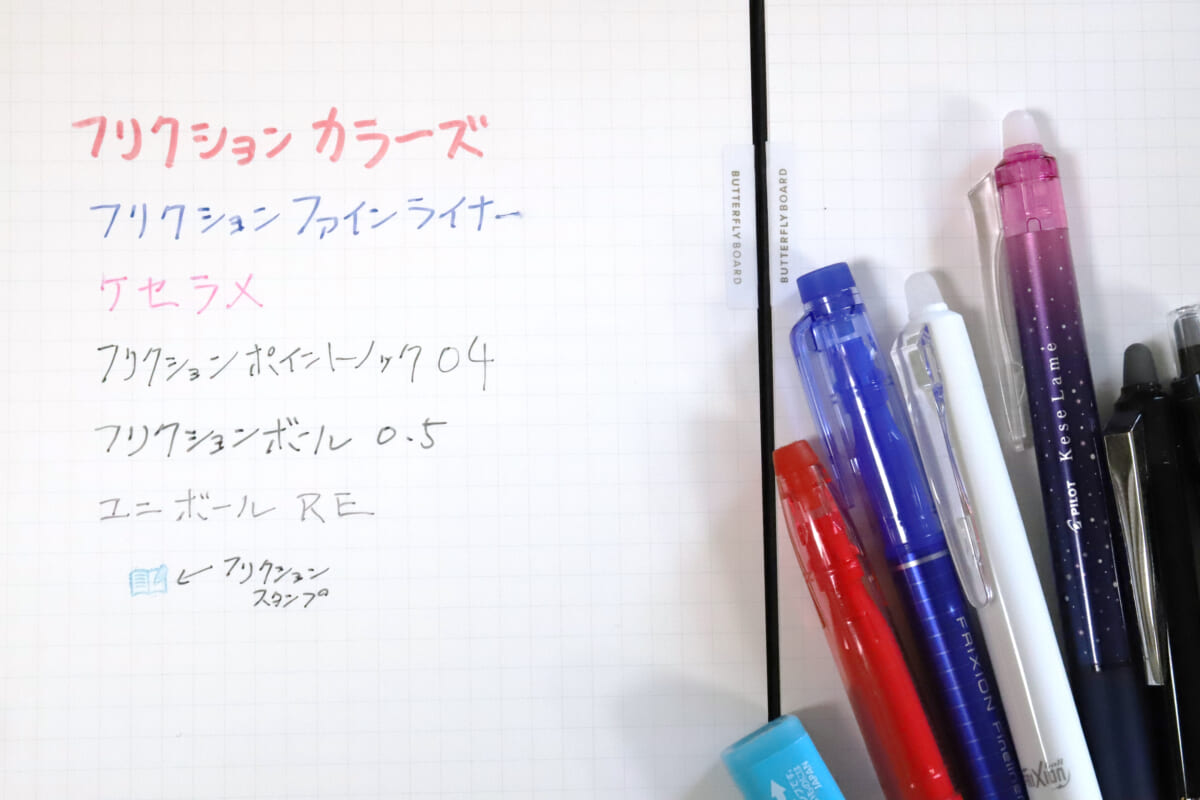

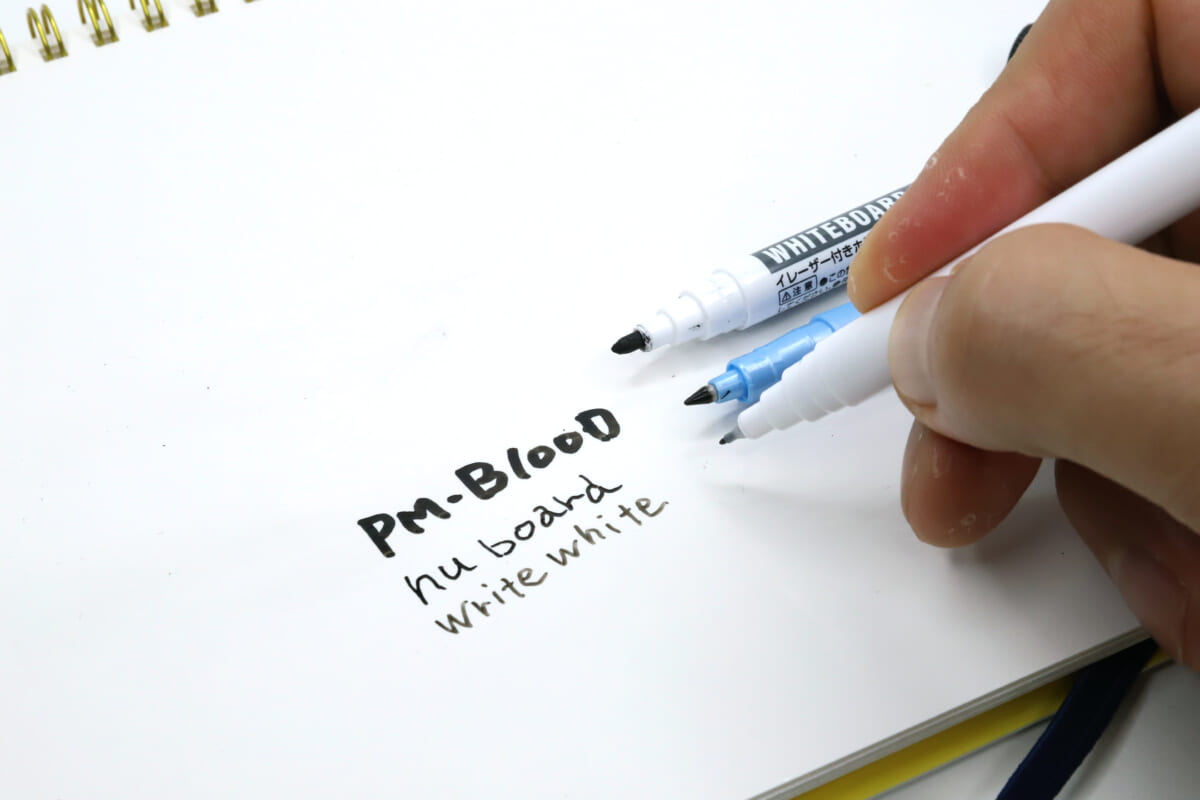

ホワイトボードとしての筆跡の消し心地はどうか?

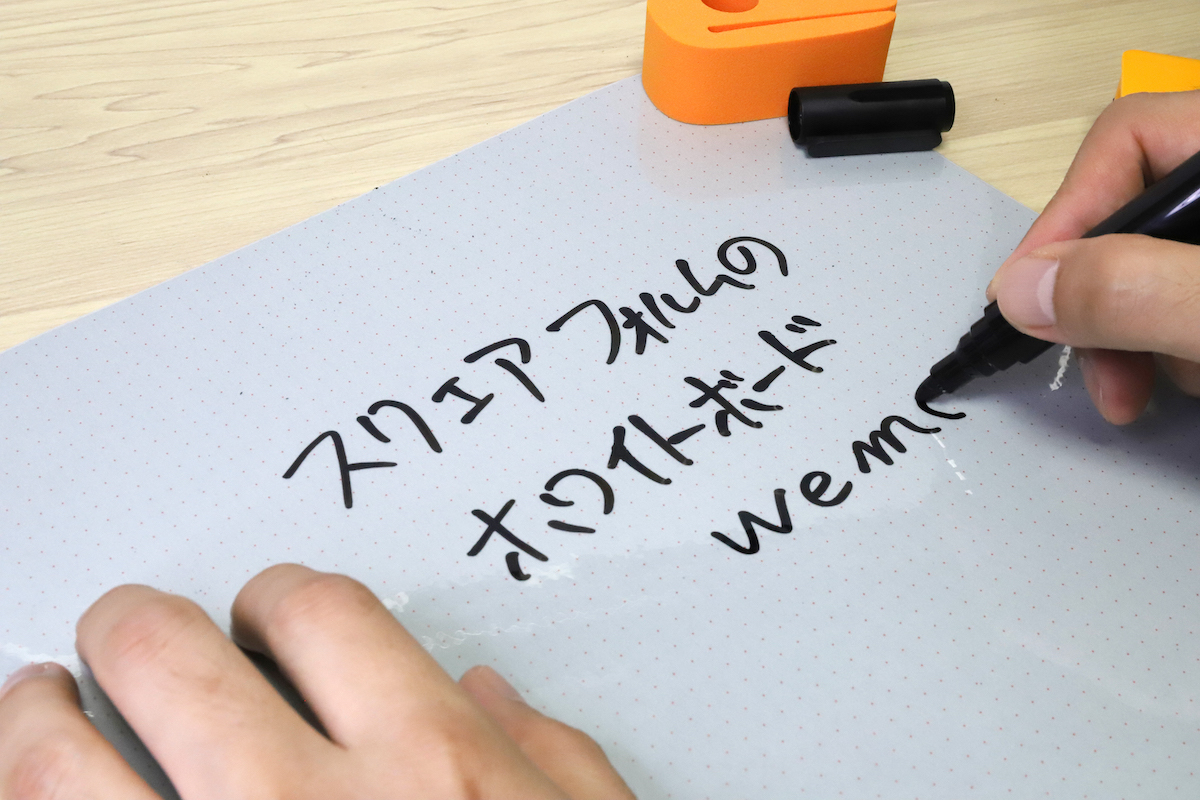

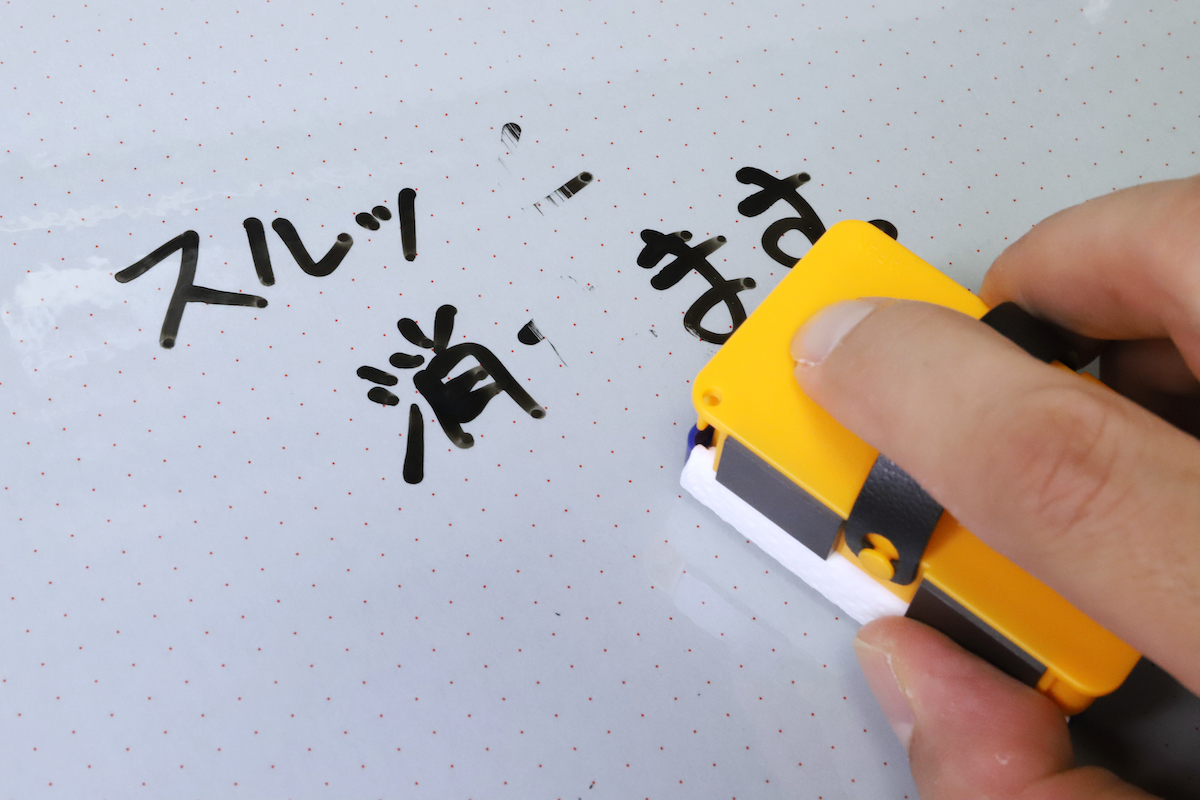

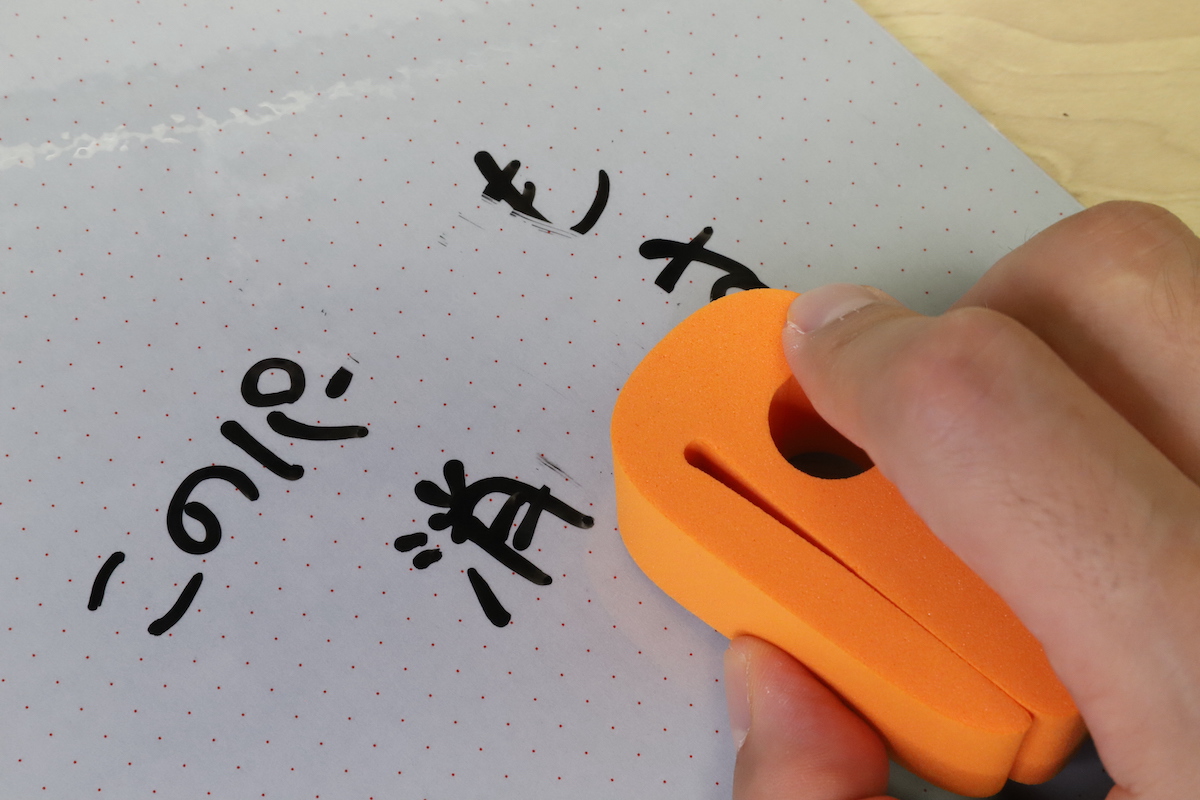

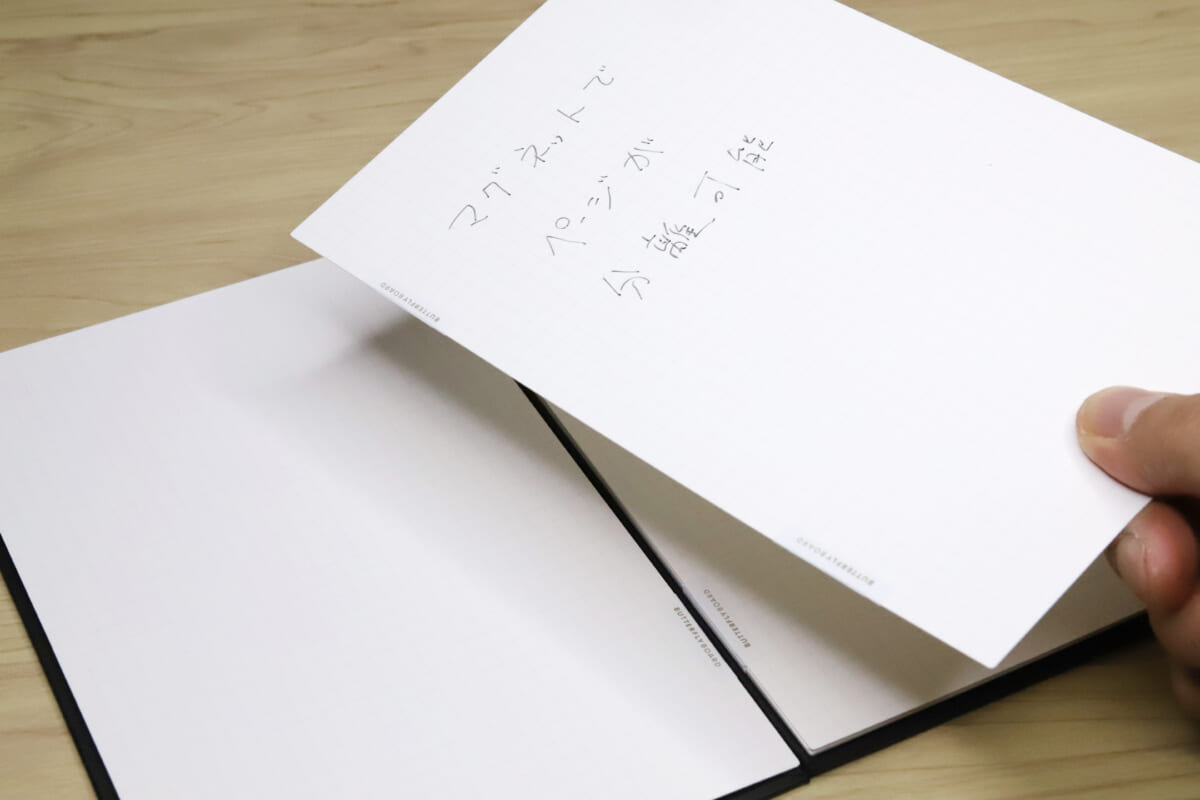

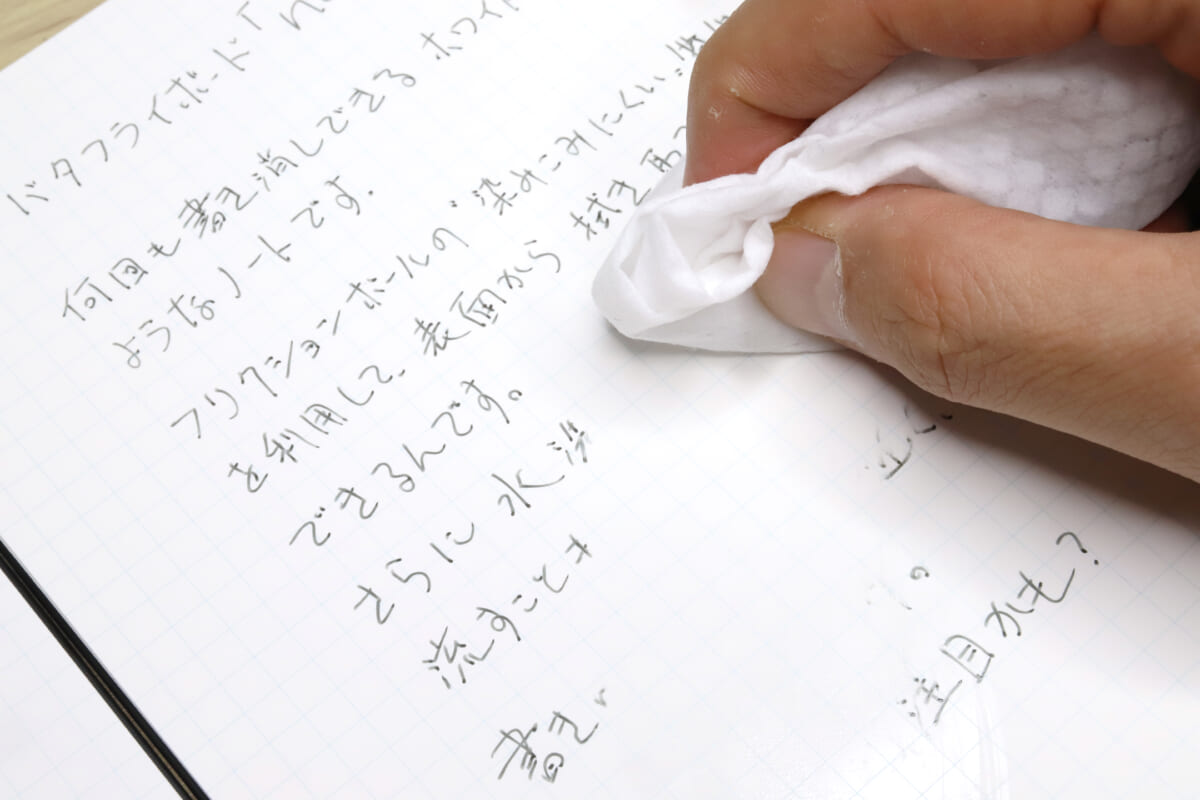

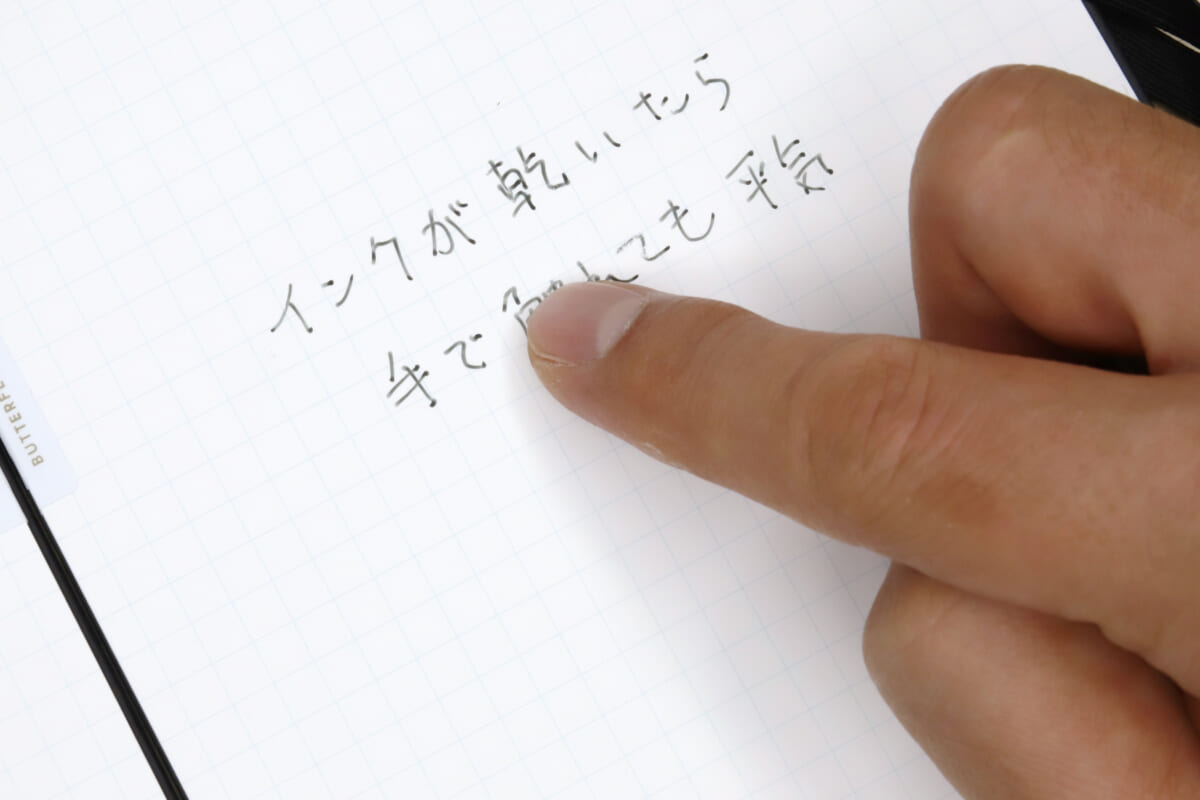

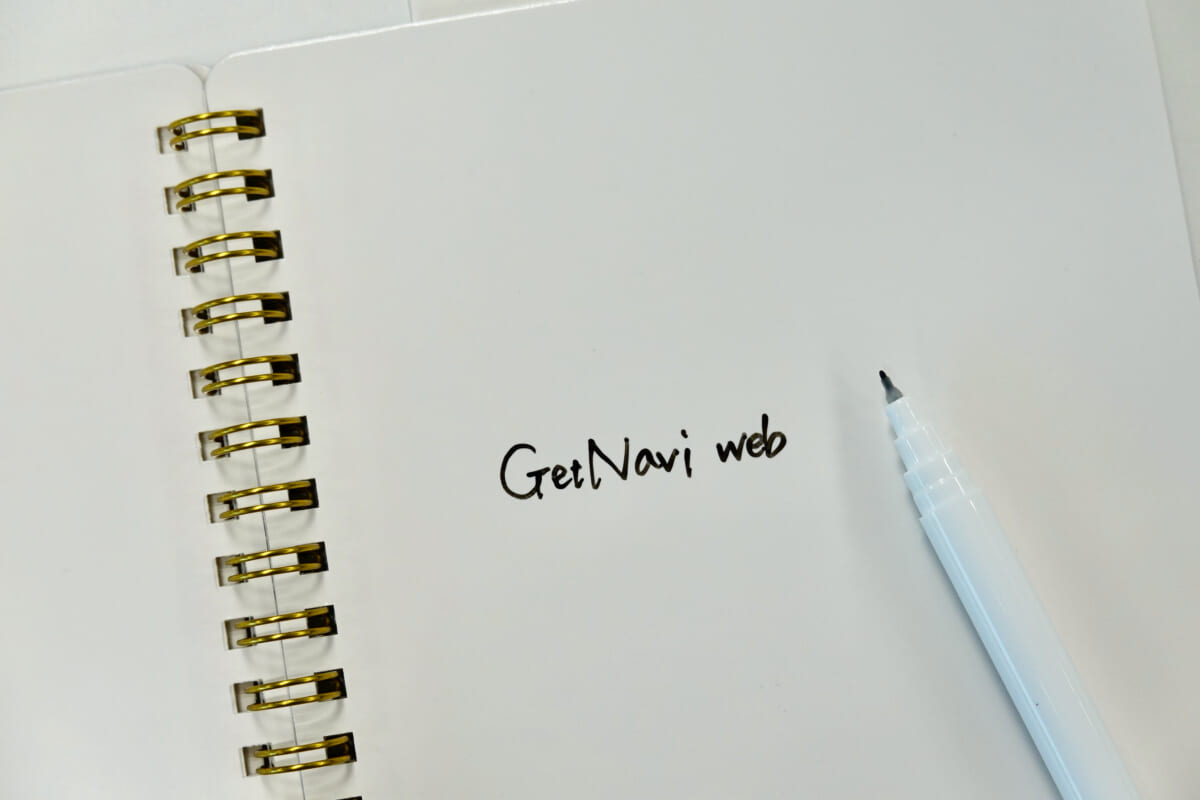

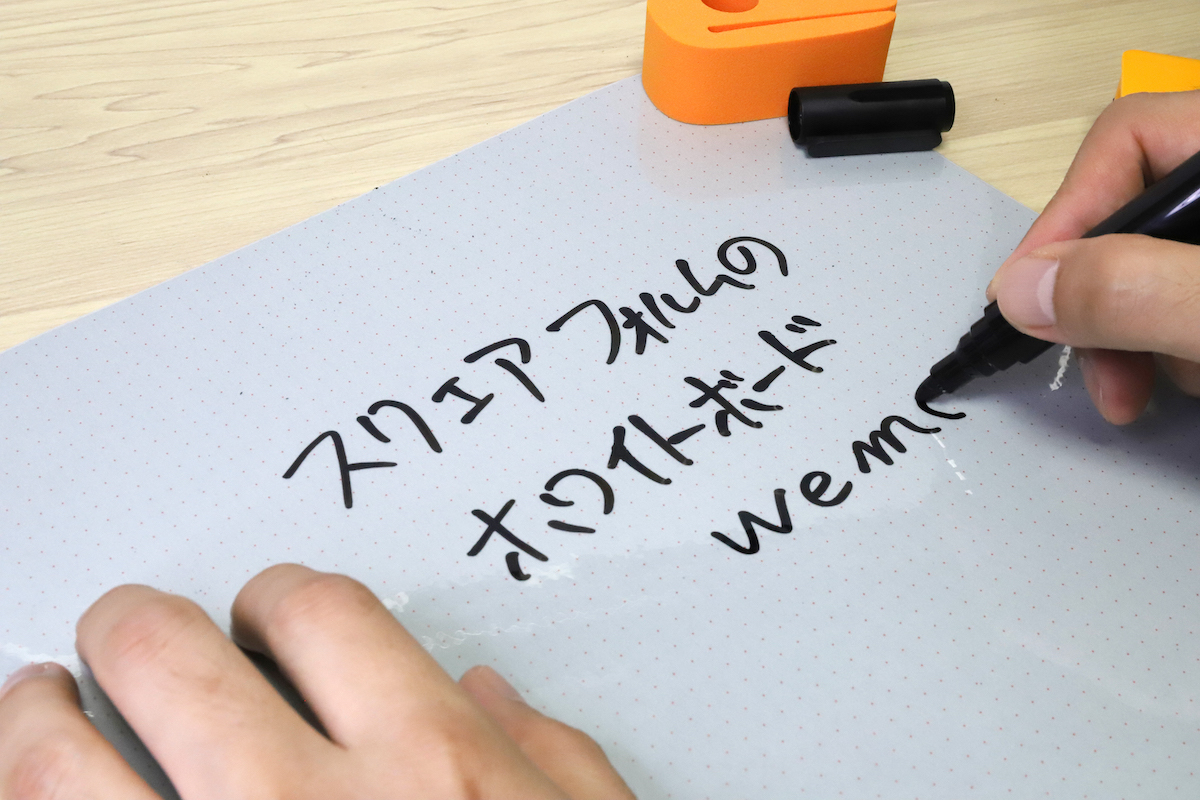

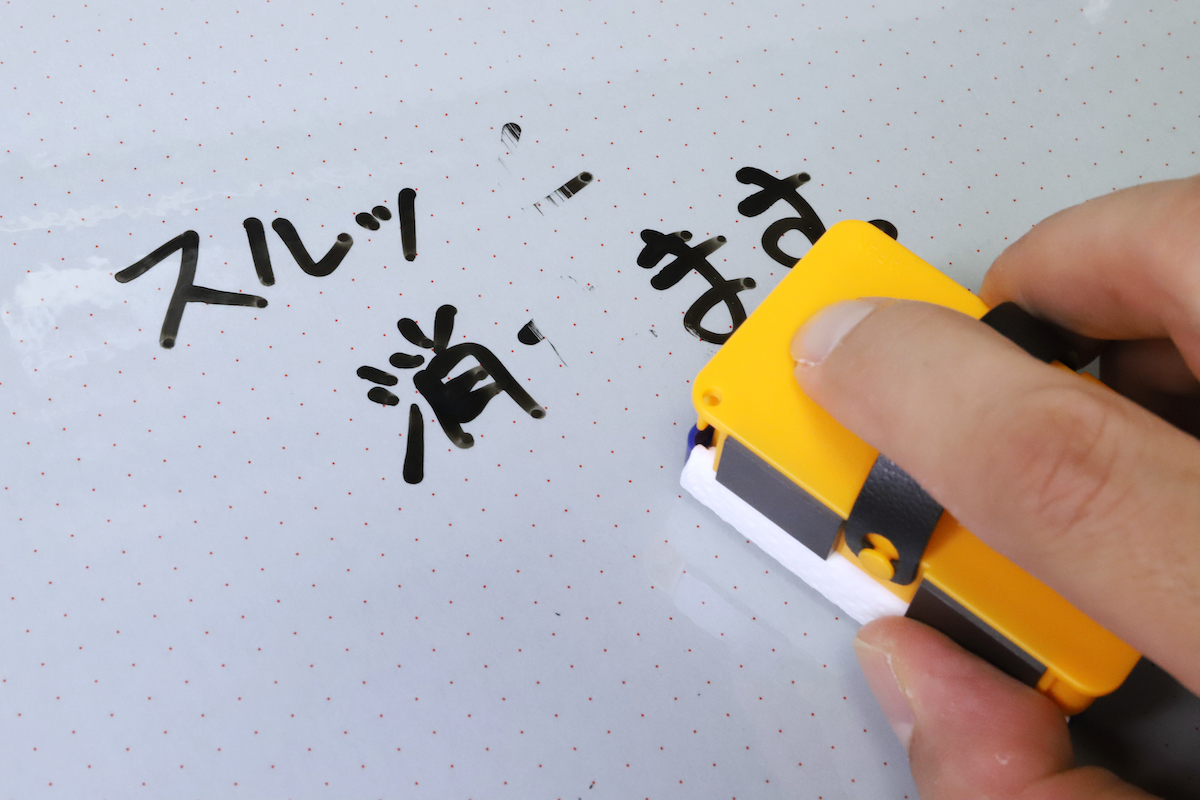

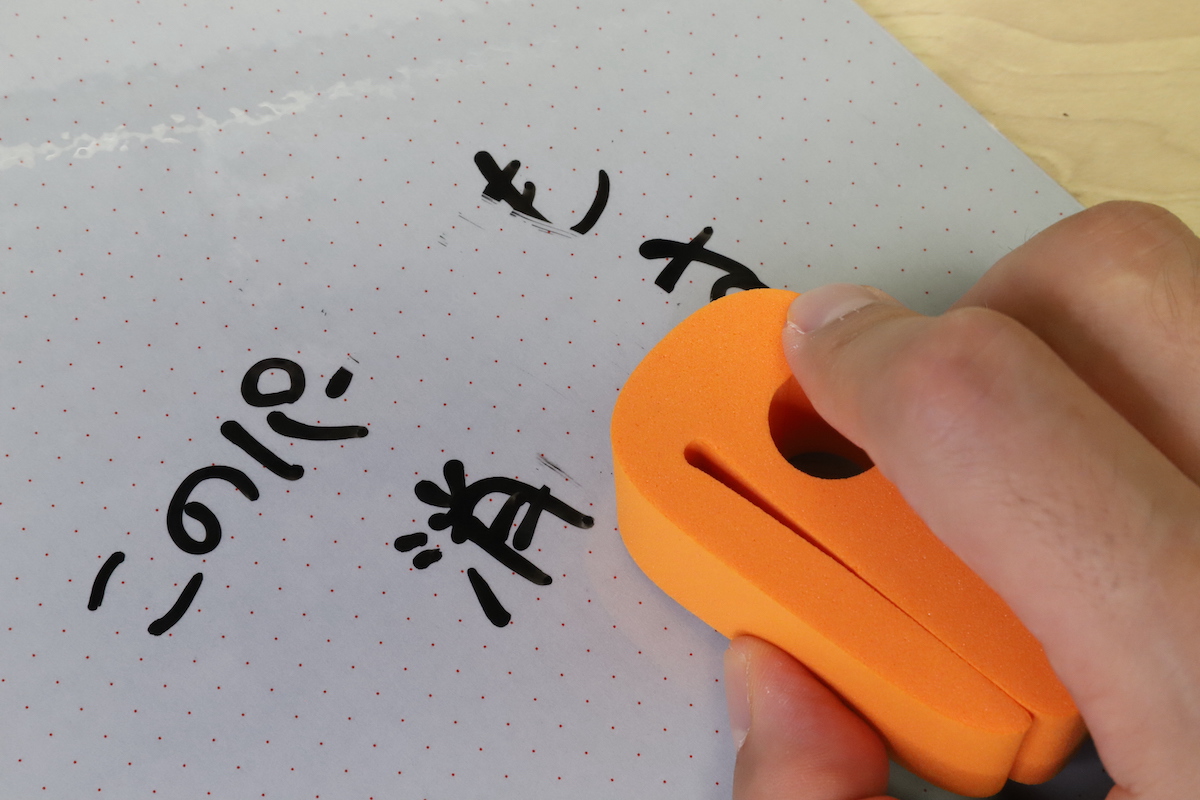

ボード表面のコーティングに関しては、とにかく「筆跡の消し心地」に特化した、高性能なフィルムコーティングが施されているとのこと。そもそもコスモテックは、液晶パネルなどに使われる機能性フィルムのメーカーなので、そのあたりの技術は間違いないところだろう。

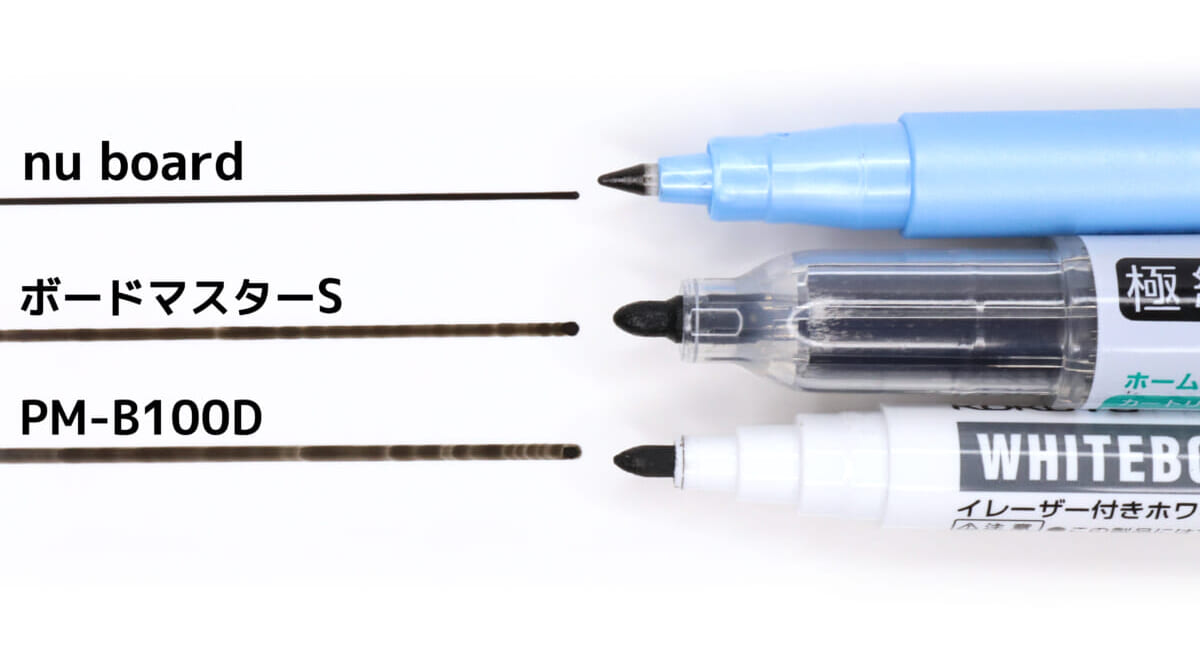

ホワイトボードマーカーは、インクがボード表面で薄い塗膜になるため、それをイレイザーでこすってはぎ取れば、消すことができる。これが、ホワイトボードが書き消しできる仕組みだ。

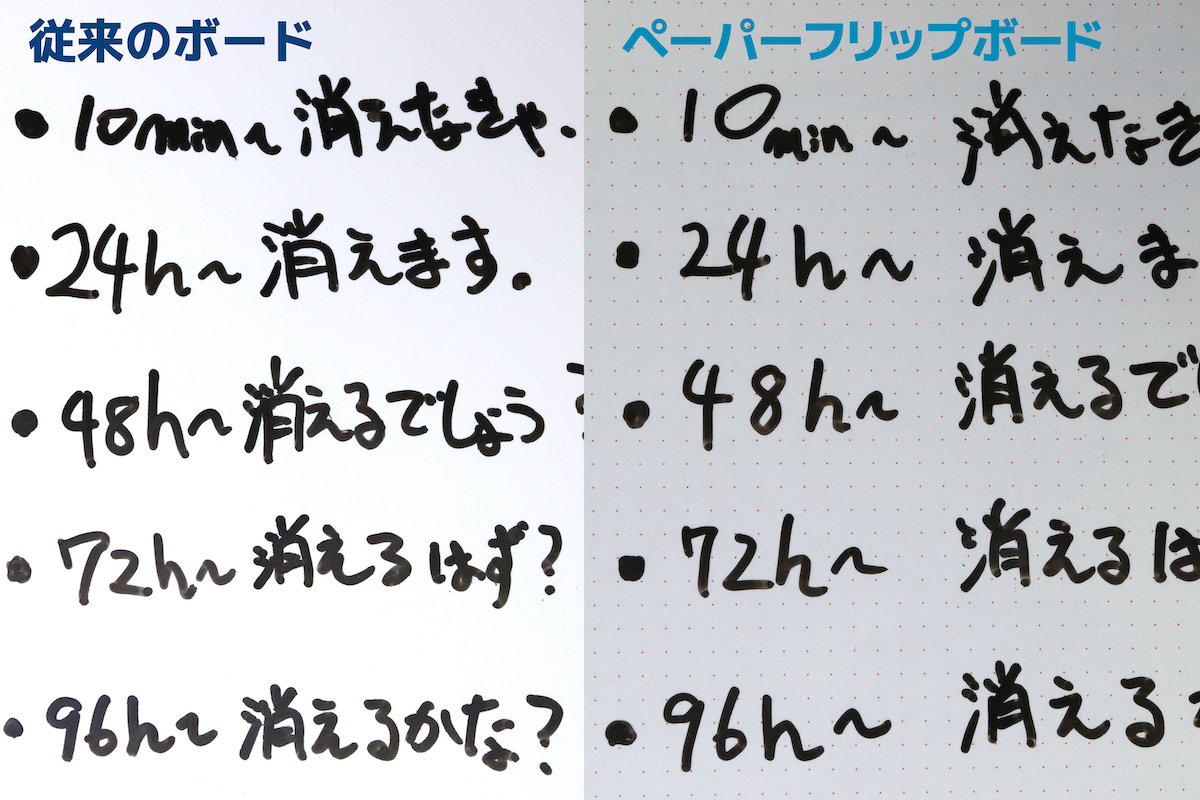

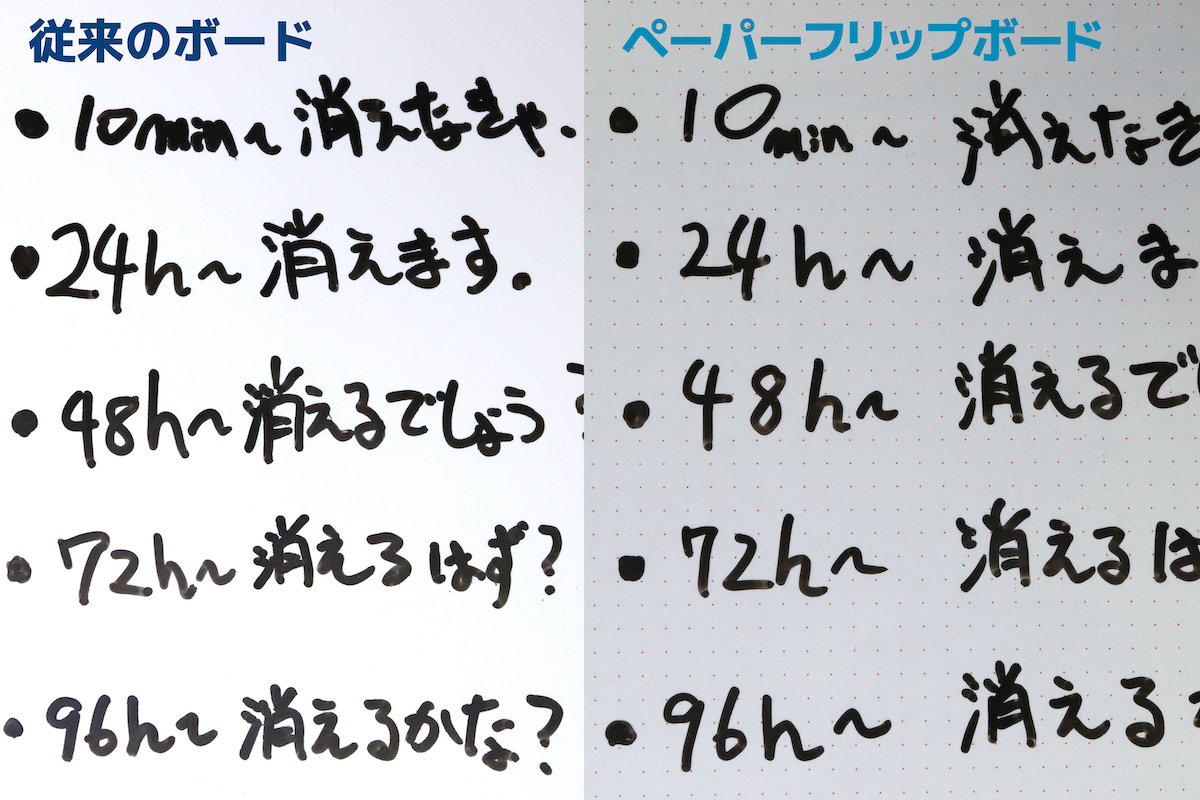

しかし、書いてから長く時間が経つとインクがボードに定着してしまい、消しづらくなることも多かった。そこで試しに一般的なノート型ホワイトボードと比較してみると、なるほど、消字能力の差は歴然。これが消し心地にこだわったフィルムコーティング(おそらく平滑度を高めたもの)の性能なのだろう。

気になった点といえば……

ただ、このフィルムの平滑度の高さが仇となって、ボード表面がやたらと光を反射するのは、使いづらさを感じてしまった。

例えばオンライン会議で顔写りを良くしようとして照明を使うと、角度によってはボードが強くテカッてしまい、視認性が大幅に下がってしまうのだ。加えてボードがグレーカラーなのも、光の反射が目立つ要因のひとつだろう。

ボードの「消し心地」と「テカリの少なさ」はトレードオフの関係なので、つまりはどちらを選ぶかという話。個人的には、テカらない方がありがたいのだけど……。

ノート型ホワイトボード自体が出回りだして10年以上が経つが、オンライン会議のシステムと組み合わされたのは、冒頭で述べた通りまだおよそ2年前のこと。形状やサイズなども含めて、「これが大多数のオンライン会議にマッチしたボードである!」という仕様は、まだ固まっていないのである。

しかし、「ペーパーフリップボード」の正方形フォルムや軽さは、かなり最適解に近いようにも感じた。オンライン会議用ホワイトボードが今後どういう進化をするかは分からないが、少なくとも現時点で最も要チェックな製品なのは間違いないだろう。