2016年シーズン、25年ぶりにプロ野球セントラルリーグを制覇した広島東洋カープ。17年もレギュラーシーズンを圧倒的な強さで制し、見事に連覇を達成。まさに、黄金期の到来を予感させる。

巷で言われている豊富な練習量は、もちろんカープの強さの源だが、実はそれ以外にも、選手一人ひとりの個性を活かし、それぞれのパフォーマンスを最大に引き出す指導法や環境づくりも、いまのチームをつくりあげた大きな原動力になったという。

そんな最強チームをつくりあげた立役者のひとりが、前監督の野村謙二郎さん。野村さんはBクラスの常連だったカープをどのようにして立て直し、いかにして強いチームへと成長させたのか? 野村さんがご自身の体験から習得されたリーダーシップ論や組織マネージメント術は、野球の世界だけにとどまらず、まさにビジネスパーソンも必見の内容。野村さんに教えていただく「最強の”カープ”仕事術」を前後編にわたってご紹介します。

+++++

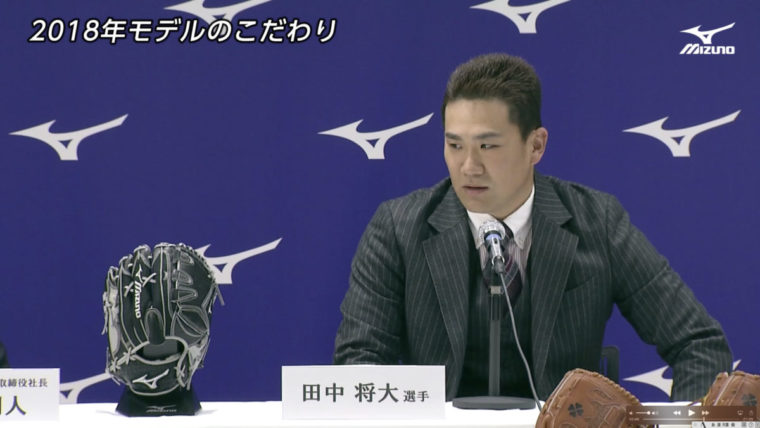

<プロフィール>

野村謙二郎(のむら・けんじろう)

1966年、大分県生まれ。佐伯鶴城高校から駒沢大学へ進学。大学4年時にソウル五輪に野球日本代表として出場し、銀メダルを獲得した。88年のドラフト1位で広島東洋カープへ入団。90、91年と2年連続で盗塁王を獲得。91年はリーグ優勝にも貢献。95年には打率.315、32本塁打、30盗塁をマークし、史上6人目のトリプルスリーを達成した。2005年、通算2000本安打を達成し、その年を最後に現役引退。その後、野球解説者などを経て、10年に広島東洋カープの監督に就任する。就任当初は下位に低迷するものの、13年、14年と、2年続けてクライマックスシリーズ進出を果たす。14年シーズン限りで監督を退任。現在は野球解説者として活躍する傍ら、MLBカンザスシティ・ロイヤルズの編成部門アドバイザーを務めるほか、広島大学大学院の教育学部で健康スポーツ教育学を専攻し改めてコーチングを学んでいる。著書は『変わるしかなかった。』(ベストセラーズ)。共著に『広島カープの血脈』(山本浩二氏との共著/KADOKAWA)、『広島カープ最強伝説の幕開け』(大野豊氏との共著/宝島社)がある。

+++++

1.イエスマンにならない。NOの理由を言葉できちんと説明する

私は高校、大学時代に主将に指名され、プロ入り後もカープの選手会長を任されました。そうしたチームリーダーというのは、会社に置き換えると中間管理職のようなポジションといえます。

キャプテンやリーダーに指名される人間には、必ず資質があります。野球の経験を踏まえていうと、まずある程度、技術を持っていなければいけません。会社に置き換えて考えると、仕事ができなければいけないわけです。

その上で、自分の意見をはっきり言える、自分の意見に筋がとおっている人物こそが、リーダーに選ばれるのだと考えています。

そういった資質は、皆さん、学生時代に現れ始めるものかもしれません。私自身を振り返ってみると、大学時代にキャプテンを任されたことが、その後を左右する貴重な経験となりました。

大学1年生から見た大学4年生というのは、結構”オジサン”です(笑)。1年生の頃は、4年生のキャプテンのやっていることや、働きぶりというのは、全く分かりませんでした。でも、いざ自分がキャプテンになってみると、それまでとはお付き合いする方たち、そしてお付き合いの仕方が大きく変わったのです。

例えば、大学野球連盟の会議に出席させてもらう。するとそこで、運営されている大人の方たちと話をします。そういった場では、もちろん相手に失礼があってはいけないので立ち居振る舞いには気を配りますし、その上で、こちらも自分たちの意見を伝えなければいけません。そういった舞台に立たせてもらったのは、私にとって初めての経験でした。世の中から見たら取るに足らない小さな出来事だったのかもしれませんが、人生の準備段階において、素晴らしい経験をさせていただいたと感じています。

その後、私はドラフトを経てプロ野球の世界に入ります。チームの先輩やコーチたちは、テレビや新聞などで見たことがある人。プロの世界で活躍されている方ばかりです。そういった方たちに、プロ1年生の私が認めてもらうためには、まずは仕事をしっかりこなさなければいけない。プレーで認めてもらいたいと考えたわけです。その上で、皆さんとのお付き合い、コミュニケーションがしっかりできるよう注意しました。

コミュニケーションがしっかりできる、というのは、単なるイエスマンにならない、と言い換えられるかもしれません。先輩や上司から「こうしろ」「ああしろ」といわれた際、違うと思ったら「違います」、イヤと思ったら「イヤです」と応えられる人間。しかも、なぜ違うのか、どうしてイヤなのか、その理由まではっきり伝えられること。そういう人は、上からも下からも、周りから自然と頼られる人でしょう。それこそが、リーダーに欠かせない要素、資質のひとつだと思うのです。

2.部下や後輩の表情を読み取り、疑問を解消してやる

プロ入り直後は、周りにいるのはプロの先輩ばかり。「こうやれ」「ああやれ」と言われたら「やらなければいけないんだ」と受け止める自分がいる半面、「なぜやらなければならないのだろう?」と疑問に思うことも何度かありました。

しかし、そういう声というのは、上の方には伝えにくい。なかなか言えないですよね。それでも、自分が見て、感じて、実際にやってみて、やっぱりおかしいな、と感じたら、私はできるだけ、先輩やコーチにその疑問を投げ掛けるようにしていました。

でも、その時に「いいんだよ、黙ってやれ」といった対応をされる先輩やコーチに対しては、正直、不満を感じたのも事実です。逆に「この練習はこういう理由があるからやるんだよ」としっかり説明してくださる先輩やコーチに対しては、私自身も理解でき、納得でき、練習にも身が入ったものです。

こうしたケースというのは、実は会社組織においても見受けられるものではないでしょうか。部下が相談に来た際、中間管理職の方の説明や教えを理解してもらえず、部下に「え!?」っという不満の表情をされるーー。

その時、中間管理職の方は「いいから、とにかくやれ!」といって部下を突き放すのではなく、相手の相談内容に対して静かに耳を傾け、部下の顔を見て話をし、部下の表情を読み取る。その上で、部下の疑問を受け付け、真摯に答える。そういう姿勢が大事だと思うのです。

「こいつ今、オレに対して疑問を抱いたな」とか「納得していないな」というのを見抜いたからといって、「いいよもう、アイツなんて」と部下を突き放してしまうと、組織やチームのピラミッドが崩壊してしまいます。それがエスカレートすると、部下の存在がうっとうしく感じられ、最終的にはパワハラへとつながってしまいかねません。

現役時代を振り返ってみると、私が練習内容に疑問を抱いて質問した際、「なるほど、そういう考えもあるな」と理解していただき、意見を認めてくださる先輩やコーチの方とはコミュニケーションをとりやすく、いっしょに仕事をしやすいなと感じたものです。そういうムードというのは、野球界だけでなく、きっと会社組織でも同じではないでしょうか。

3.部下の性格やタイプを見極めて対応・起用する

監督時代、試合前の練習では、バッティングケージの後ろから野手のフリーバッティングをチェックするのが日課でした。私は彼らの練習を見ながら「おはよう、調子どうだい?」など、できるだけ皆に声を掛けるよう心掛けていました。

ある日、A君、B君、C君という、性格の異なる3選手がバッティング練習をしていました。

その日、A君はとてもいい感じで打っていました。「良い感じだね」と声を掛けると「ありがとうございます!」と彼。重ねて「今日は2、3本いけるね?」と褒めると、A君は「頑張ります!」といって足取り軽くロッカールームへと帰って行きます。

次はB君です。「調子はどう?」と声を掛けると「別に。普通ッス」とぶっきらぼうな反応。でも、調子は良さそうだったので「感じ、いいね!」と声を掛けると、今度もまた「え、そうですか? 普通ッス」と彼。最後に「今日も頼むよ」と盛り上げても、B君は「ういッス」とだけ言ってロッカールームへと戻っていきます。

そして、最後はC君です。私は彼の練習ももちろんチェックしていたのですが、取材の対応など他のことに追われ、彼に声を掛けるのを忘れていました。するとC君は、私がA君、B君に私が声を掛けていたのに、自分には声を掛けてこないことを不安に感じたのか、練習を終えると、私の周りを行ったり来たりしていたのです。

C君としては、監督である私に声を掛けて欲しいのです。「僕はどうでしたか?」と評価をして欲しいのです。そこで私が「ごめんごめん、もちろん見ていた、良かったよ!」と声を掛けると、C君は「ありがとうございます!」といって、ロッカールームへ駆け足で帰っていきました。

A君は明るく、C君はかわいい。でもB君に対しては「なんだコイツは!?」って思っちゃいますよね。でも、チームや組織を率いる監督やリーダーは、そのB君タイプの人間の性格こそ、しっかり把握し、きちんと対応しなくてはいけないのです。

そこで私は、B君はシャイなのかな、と彼の性格を予想し、毎日のあいさつ以外は、できるだけ人前で声を掛けないようにしました。例えば、グラウンドに大勢の人が居る時は、みんなに聞こえるような声では会話をしない。話をするのなら、ロッカールームへ帰る際にすれ違う時とか、「ちょっと時間とれないか?」と監督室へ呼ぶなど、1対1で話をするようにしました。

意外に思われるかもしれませんが、実はこのようにスタッフやメンバーの性格やタイプをつかみ、それぞれに合った対応をするよう心掛けると、逆に、リーダーや中間管理職のストレスも、減っていくものなのです。

「調子はどうだい?」という私の問いかけに、「別に、普通ッス」と応えたB君。多くの方なら思わずカチンとくるシーンでしょう。でも彼にしてみたら、特に悪気があるわけではないのです。単に、表現方法が下手なだけ。小学校や中学校の際、教育者に「そういう対応はダメだろ!」と指導されてこなかった、怒られてこなかっただけなのです。「野球が上手なだけではダメだ。野球できなくなったらどうする? あいさつはきちんとしろ。いつも笑顔でいろ」といった社会人としてのルール、マナーを教わってこなかった。考えをこのように転換できるようになると、カチンとこなくなりますし、ストレスも軽減できるものなのです。

4.リーダーの「我慢」が、部下の主体性を伸ばす

私が監督になった頃、カープは長い低迷期にありました。それでも私は、監督就任会見で「優勝を目指します」とあえて宣言しました。

それは、選手たちの意識を変えるのが目的でした。なぜなら当時、選手の口から出てくるのは「Aクラスを目指します」、「クライマックスシリーズ出場を狙います」といった消極的な目標ばかり。確かに、カープは私が現役時代の1991年を最後に、リーグ優勝から遠ざかっていましたが、戦う前から、選手たちの心理は、1位ではなく、入賞を目指す寂しい状態になっていたのです。

そんなカープへ、私は「よし、このチームを変えてやる!」と意気揚々で飛び込んでいきました。監督になって最初のシーズンは、自ら指示を出し、自分で行動してと、とにかくなんでも自分でやりました。自分でやらないと不安だったのです。

そうして迎えた監督就任1年目。自分から勢力的に動き回り、チームを変えてやると意気込んで臨んだシーズンも、蓋を開けてみたら、結果は5位に終わりました。

シーズン終了後、なぜ結果が出なかったのか? 冷静に考えてみました。すると、私自身はどうだったのか? 選手やコーチへの接し方はどうだったのか? 自分の言い方が悪かったのではないか?…と、選手やコーチたちではなく、自分に反省の矛先が向かったのです。

そこで2年目からは、キャンプの時点から自分で口を出す機会を極力減らすよう心掛けました。その代わり、指導を任せるコーチの方々とのミーティングでは「野村が目指す野球はこういうものです」「こういうピッチャーやバッターを育ててください!」などと、再三にわたってお願いをしていました。

でも「チームを変えてやる!」と意気込んでチームに帰ってきた私にとって、口を出さない、出せないというのは、ものすごくつらいことでした。なので、練習が始まると、わざと違うところへいって、練習を見ないようにしていたほどです。近くで見ていると、なにかしら口を挟みたくなりますからね。全体練習の時には、ダイヤモンドではなく外野へ移動し、外野で練習が始まるとブルペンへ、といった具合に、少し引いた位置からチームを見るようにしていました。

マスコミの人や周りの人からは「野村はやる気があるのか?」と思われていたみたいですが、私としてはものすごく我慢していたのです。でもその結果、コーチの方が手を抜けないと感じてくれたみたいで、逆に練習は熱が帯びたようでした。

<後編へ続く>

+++++

<最新著書>

野村の考え。やる気にさせる組織の作り方

2010年から5年間、広島東洋カープの監督を務めた野村謙二郎さん。それまで万年Bクラスだったチームを立て直し、2013年には初めてクライマックスシリーズに進出。翌2014年も同シリーズへ進出し、優勝を狙えるチームをつくりあげた。そして2016年、カープは25年ぶりにリーグ優勝。それは、元監督の野村さんが種をまき育てたことが、大きく花開いた瞬間でもあった。本書は、カープ黄金期の礎を築いた野村さんが、自身の野球に対する取り組み方や考え方、チームマネージメントなどを通じ、企業で生きるリーダーのあり方などを語った1冊。カープファンや野球ファンのみならず、ビジネスパーソンも必見の内容だ。