ゲームデザイナーの出身地を元に、それぞれの国の代表ゲームをピックアップし、ゲームマニアのホビーライター・河上 拓さんがゲームの戦力を分析しました。心のゴールに突き刺さるゲームはあるか!? 「アナログゲーム ワールドカップ」いま、キックオフ!

【分析した人】

ホビーライター・河上 拓さん

最近のお気に入りボードゲームは「ヘブン&エール」。第1回ディクシット日本選手権王者でもあります。

アメリカ大陸代表

アメリカ大陸では米国に注目。数年前まではテーマ重視で、直接攻撃が主流の「アメリトラッシュ」と呼ばれるゲームが主流でしたが、近年はユーロゲームの要素を取り入れたゲームが生まれています。

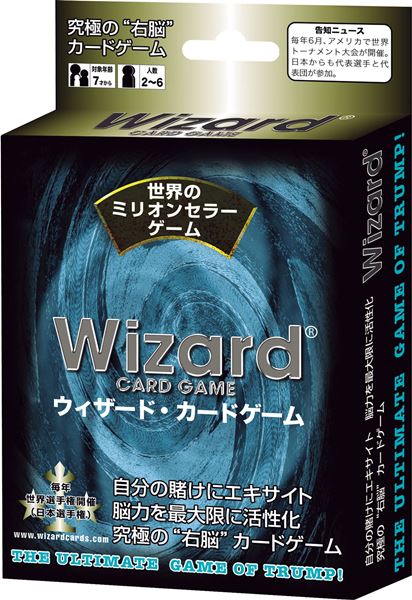

【カナダ】

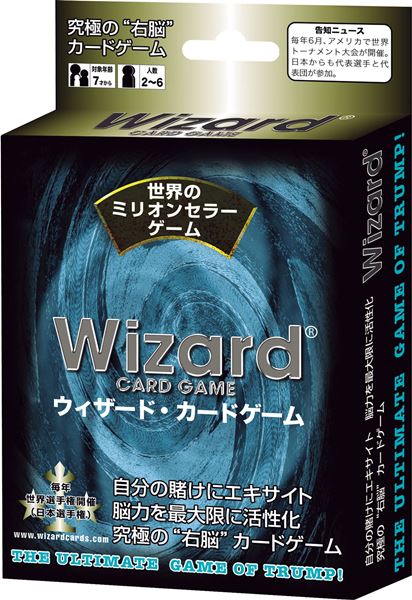

勝利の数を予言する世界的人気カードゲーム

ジーピー

ウィザード・カードゲーム

1080円

*ゲームデザイナー:Ken Fisher

【プレイ人数:2〜6人】【プレイ時間:45分】【対象年齢:7歳以上】

トリックテイキングというジャンルに属するカードゲーム。ゲームの始めに手札を見て勝てるトリック数を予言(予想)。予言が的中すると得点、はずれると失点します。

<おもしろさ徹底分析!>

手軽さ:3/戦略性:4/ワイワイ楽しむ:2

「世界選手権が行われるほどの人気のゲーム。ラウンド数に応じてトリック数が増えるため、初心者も気軽に楽しめます」(河上)

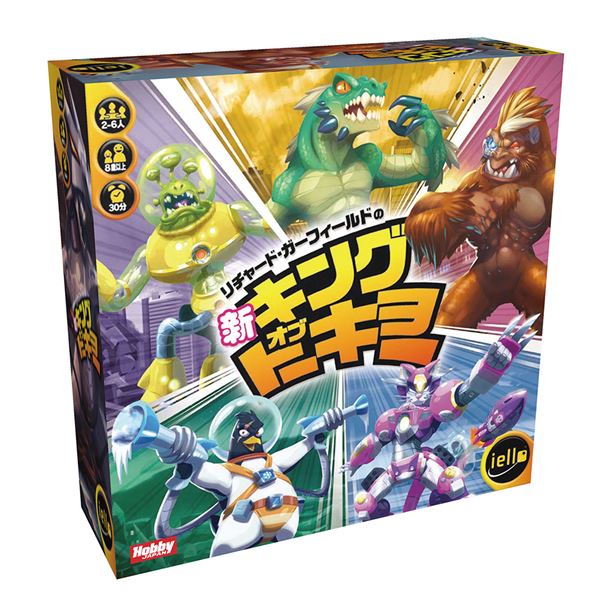

【アメリカ】

突如出現した大怪獣がトーキョーの街を破壊!

ホビージャパン

新・キング・オブ・トーキョー

4860円

*ゲームデザイナー: Richard Garfield

【プレイ人数:2〜6人】【プレイ時間:30分】【対象年齢:8歳以上】

「マジック:ザ・ギャザリング」の作者によるトーキョーを舞台にした怪獣バトルゲーム。サイコロと特殊能力カードで殴り合う、これぞアメリトラッシュな展開が楽しめます。

<おもしろさ徹底分析!>

手軽さ:3/戦略性:1/ワイワイ楽しむ:4

「特殊能力カードで怪獣映画さながらの効果を発動しながら、サイコロの目に一喜一憂して遊ぶ、いい意味でバカゲーです」(河上)

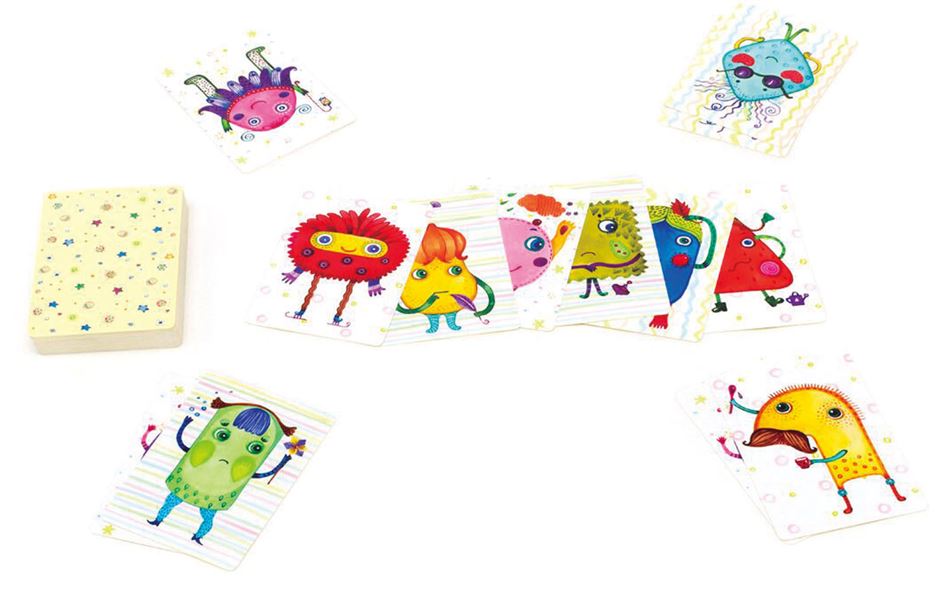

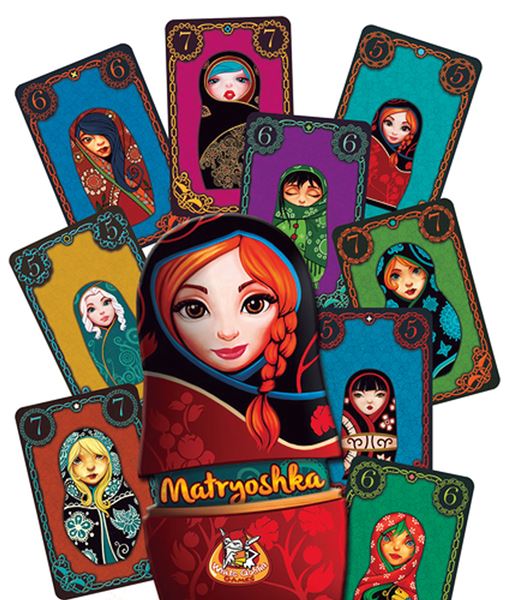

【ブラジル】

柄や数字を揃えて高価なマトリョーシカに!

ディアシュピール

マトリョーシカ

1800円

*ゲームデザイナー:Sèrgio Helaban

【プレイ人数:3〜5人/プレイ時間:20分/対象年齢:8歳以上】

カードを交換しながら同じ色や数字を集める収集ゲーム。ラウンドのはじめにプレイヤーは手持ちカードを公開。ライバルと交渉し、目的のカードを入手しましょう。

<おもしろさ徹底分析!>

手軽さ:4/戦略性:2/ワイワイ楽しむ:1

「お互いの欲しいカードが徐々にわかってくるシステムが秀逸。どのカードを公開するかが悩みどころ。さっくりプレイできてイラストもかわいい。手堅く遊べる佳作です」(河上)

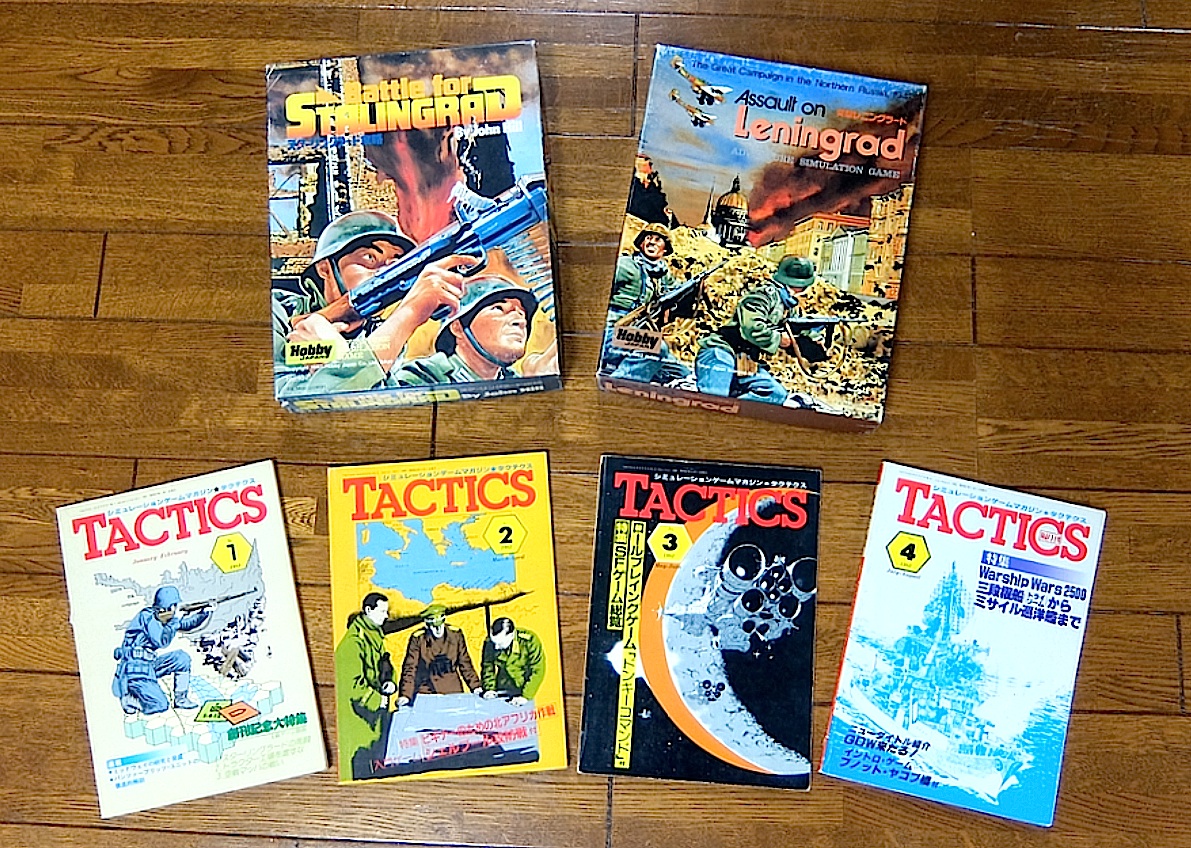

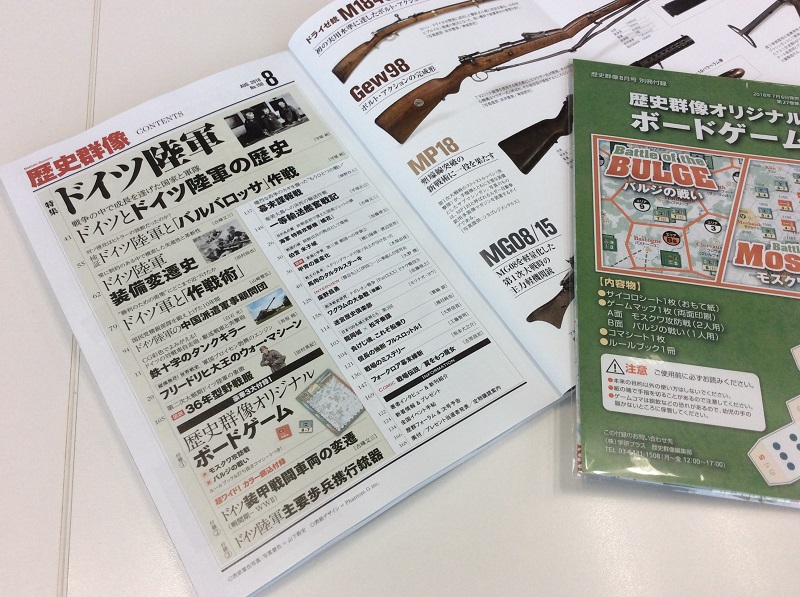

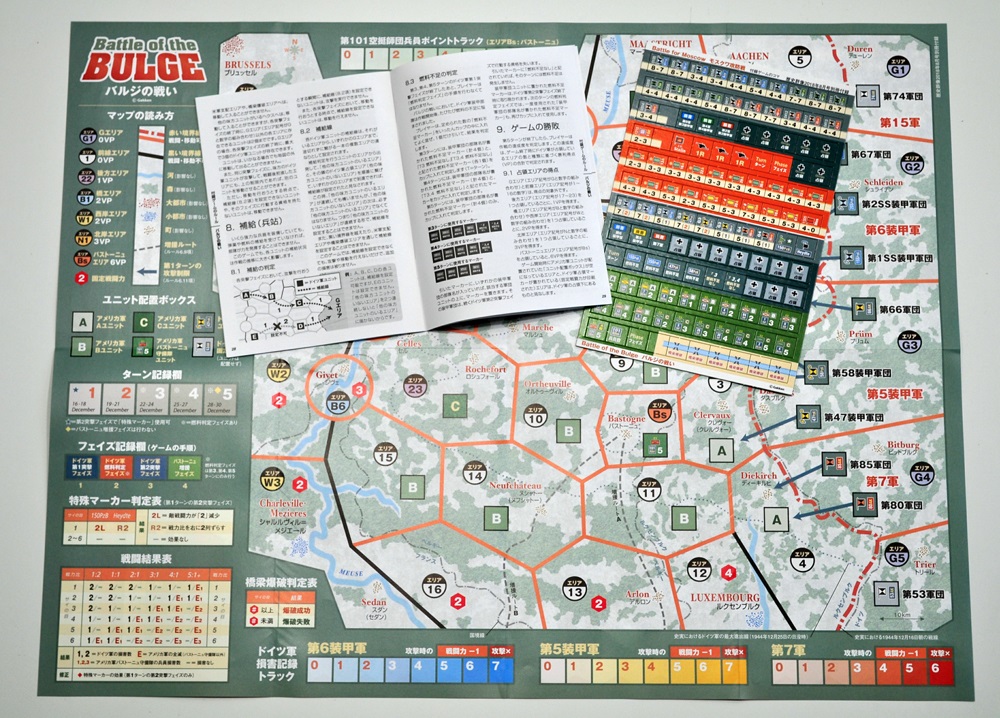

アジア・オセアニア代表

ユーロ、アメリトラッシュに続く第3勢力、ミニマリストゲーム大国として世界が注目する日本。短時間で遊べる小箱ゲームで独自路線を突っ走ります。ブームが過熱中の台湾の活躍にも期待したいです。

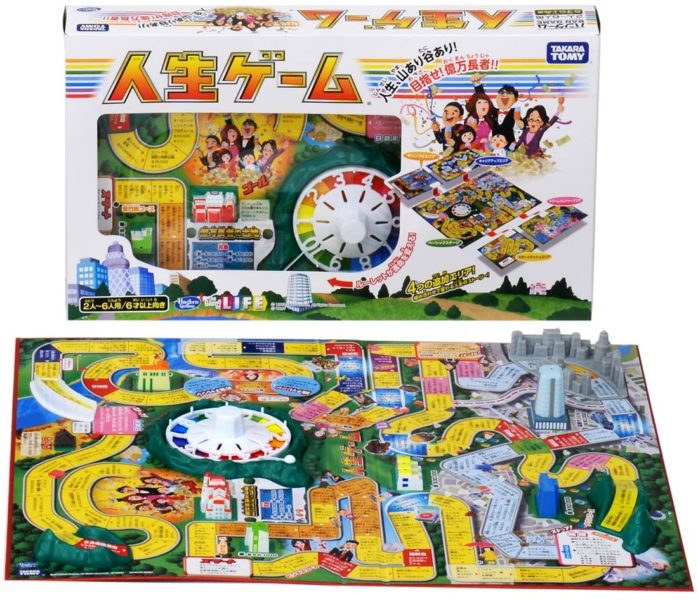

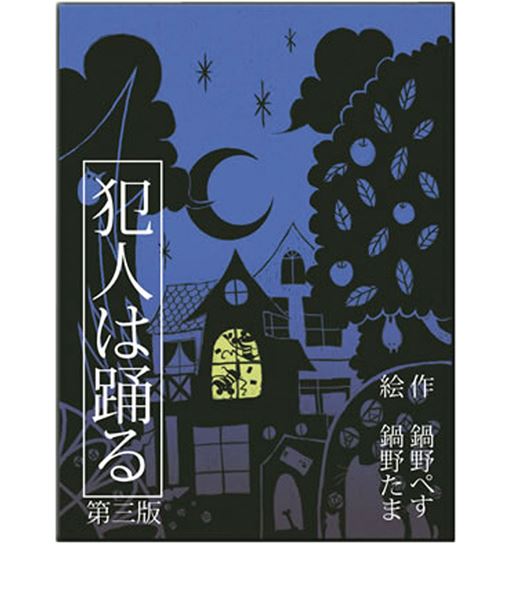

【日本】

日本発のお手軽ゲームが世界中のゲーマーを虜に

グランディング

街コロ

3600円

*ゲームデザイナー:菅沼 正夫

【プレイ人数:2〜4人】【プレイ時間:30分】【対象年齢:7歳以上】

ドイツや米国でヒットを記録した人気ゲーム。様々な施設を建て、街を発展させていきます。駅や遊園地、ショッピングモール、電波塔の4つを完成させれば勝利。

<おもしろさ徹底分析!>

手軽さ:4/戦略性:2/ワイワイ楽しむ:2

「見た目も含めたハードルの低さが最大の魅力。別売りの拡張セットを導入すると戦略の幅が一気に広がるのでぜひ入れてみて!」(河上)

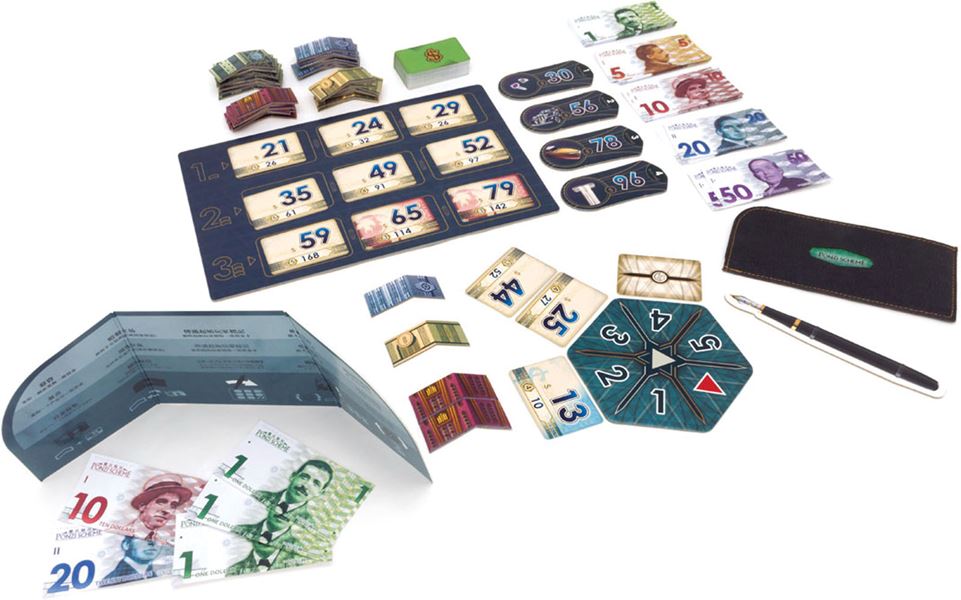

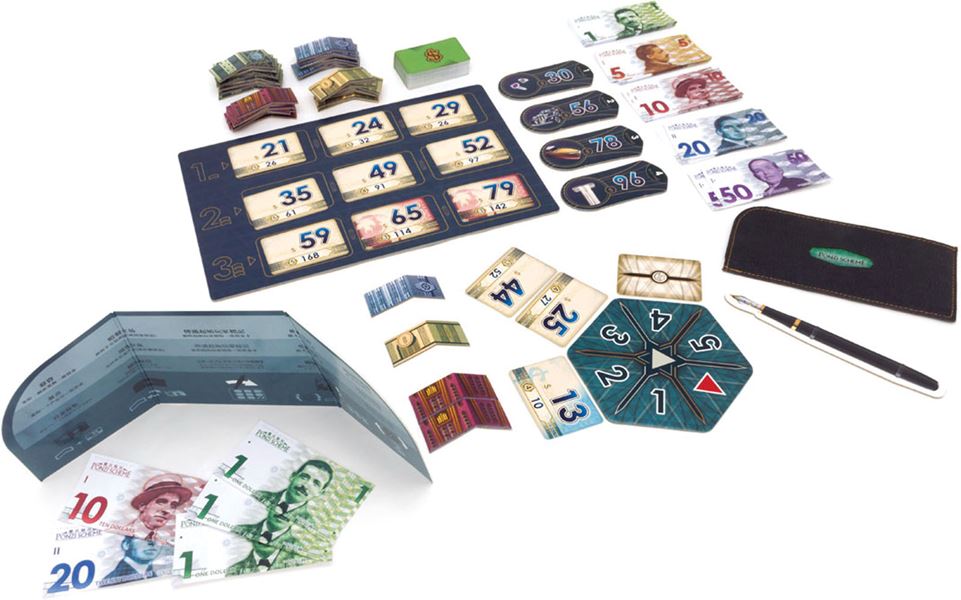

【台湾】

高度な駆け引きが必要!ボードゲームの醍醐味を楽しむ

すごろくや

ポンジスキーム

5500円

*ゲームデザイナー: Jesse Li

【プレイ人数:3〜5人】【プレイ時間:60分】【対象年齢:12歳以上】

投資自転車操業詐欺がテーマ。投資家への配当金を、また別の投資家から借り受けて工面します。雪だるま式に増える支払いを乗り切り、破産を免れることができるか!?

<おもしろさ徹底分析!>

手軽さ:1/戦略性:4/ワイワイ楽しむ:2

「資金がショートするギリギリの状態で、ハッタリをかまし合う終盤の駆け引きにハラハラ。手に汗握る硬派なゲームです」(河上)

【オーストラリア】

パズルのようにテーマパークを作る

ホビージャパン

クマ牧場

4320円

*ゲームデザイナー: Phil Walker-Harding

【プレイ人数:2〜4人】【プレイ時間:30〜40分】【対象年齢:8歳以上】

パズルのピースのようなタイルをボードに配置しながらクマ牧場を作っていきます。うまく隙間を作らずボードを埋めれば、得点となるクマの銅像を建設できます。

<おもしろさ徹底分析!>

手軽さ:3/戦略性:3/ワイワイ楽しむ:1

「建物が建ち並ぶ自分のクマ牧場を眺めてるだけでも楽しい。インタラクションは少なめですが、パズル的な部分をじっくりと考え始めると、さらに面白さが増します」(河上)

ヨーロッパ代表

ボードゲーム大国ドイツを筆頭に、強豪がひしめく欧州。ファミリーゲームで台頭するフランス、「コードネーム」でドイツ年間ゲーム賞を獲得したチェコなどの新勢力からも目が離せません。

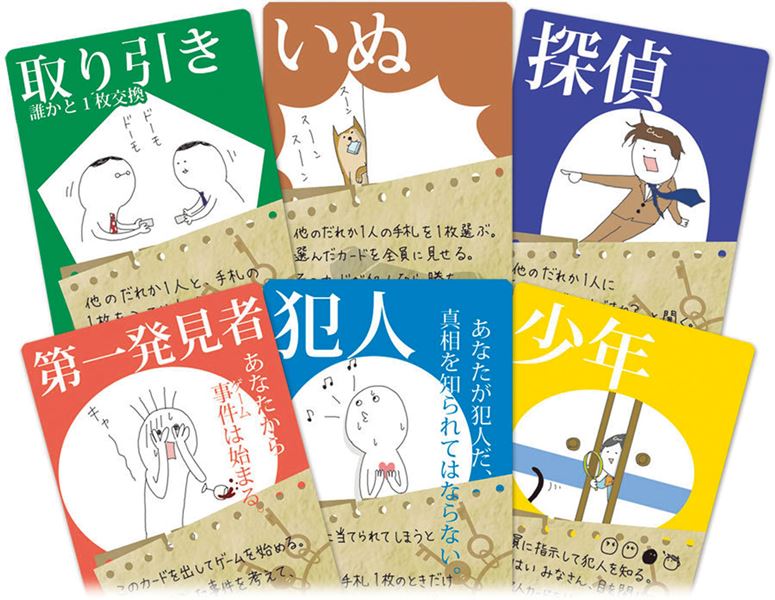

【ロシア】

反体制派とカエサル派が市民の影響力を奪い合う

すごろくや

解放者:共和制ローマの終焉

4500円

*ゲームデザイナー: Yan Yegorov

【プレイ人数:3〜6人】【プレイ時間:40〜60分】【対象年齢:13歳以上】

カエサル暗殺がテーマ。カエサル体制打倒を目指す貧乏な共和主義派と、カエサル派とに秘密裏に分かれ、ほかのプレイヤーの正体を暴きながら、影響力を綱引きします。

<おもしろさ徹底分析!>

手軽さ:2/戦略性:4/ワイワイ楽しむ:3

「資金を得るためにはカエサルに媚を売らなければならない。ほかのプレイヤーに正体を隠しながらの、目的と行動のギャップにおかしみが生まれる、大人が楽しめるゲームです」(河上)

【フランス】

機関車を舞台に強盗たちが大立ち回りを繰り広げる

ホビージャパン

コルト・エクスプレス 多言語版

5400円

*ゲームデザイナー:Christophe Raimbault

【プレイ人数:2〜6人】【プレイ時間:40分】【対象年齢:10歳以上】

ドイツ年間ゲーム大賞2015受賞ゲーム。プレイヤーは列車強盗となり、列車内でほかのプレイヤーと争います。カードを使って行動を予約するシステムが生むドタバタ劇で盛り上がります。

<おもしろさ徹底分析!>

手軽さ:3/戦略性:2/ワイワイ楽しむ:4

「組立式の立体機関車は臨場感抜群。相手の行動の先を読んだはずの計画が、あっという間に台無しになるのも本作の面白さ」(河上)

【イスラエル】

ルールはシンプルだけど大人も熱中する戦略性の高さ

増田屋コーポレーション

ラミィキューブ

3888円

*ゲームデザイナー: Ephraim Hertzano

【プレイ人数:2〜4人】【プレイ時間:20分】【対象年齢:7歳以上】

イスラエルが発祥のテーブルゲーム。最初の手札は14枚。3枚以上の連番や同数字の札が揃えば場に出し、出せなければ山から札をとります。すべての札を捨てられた人の勝利。

<おもしろさ徹底分析!>

手軽さ:4/戦略性:4/ワイワイ楽しむ:1

「場に出ている札同士を動かすことも可能です。“あれがこう来て、よしいける!”と複雑な移動の末に札をすべて置ききれたときは感無量。でも失敗することのほうが多いんですよね(笑)」(河上)

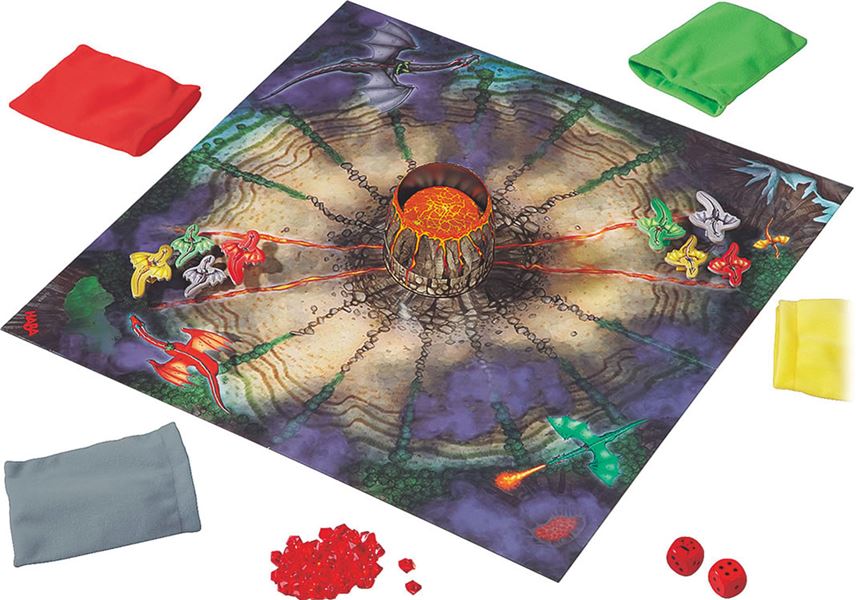

【ドイツ】

肥沃な土地・メソポタミアに豊かな王朝を築こう

ホビージャパン

チグリス・ユーフラテス

6480円

*ゲームデザイナー:Reiner Knizia

【プレイ人数:2〜4人】【プレイ時間:60〜120分】【対象年齢:14歳以上】

20年前の作品ながら、いまも色褪せない傑作ゲーマーズゲーム。古代メソポタミアを舞台にプレイヤーは指導者を動かし、政治、商業、農業、宗教を発展させて王国を築く。

<おもしろさ徹底分析!>

手軽さ:1/戦略性:5/ワイワイ楽しむ:1

「文明の発展を追体験するかのような壮大で骨太なゲームシステム。一手で世界が動くような、ガチガチのプレイ感がたまらない」(河上)

【チェコ】

敵の組織よりも先に味方のスパイを発見せよ!

ホビージャパン

コードネーム

3240円

*ゲームデザイナー:Vlaada Chvátil

【プレイ人数:2〜8人】【プレイ時間:15分】【対象年齢:14歳以上】

スパイマスターのヒントを元に、敵チームより先に味方スパイを探し出しましょう。推察力が試される2016年のドイツ年間ゲーム大賞を受賞した傑作ワードゲーム。

<おもしろさ徹底分析!>

手軽さ:5/戦略性:3/ワイワイ楽しむ:4

「ひとつのワードで、いくつものコードネームを示すのが勝利の決め手。これならわかる? と思ったワードが大失敗に終わることも」(河上)

【ギリシャ】

ホビージャパン

私が夢みるとき

4860円

*ゲームデザイナー: Chris Darsaklis

【プレイ人数:4〜10人】【プレイ時間:30分】【対象年齢:8歳以上】

目隠しをした「夢みるひと」は、正解に導く「妖精」や間違いを誘う「ブギーマン」たちのヒントを手がかりに、夢カードの内容を言い当てます。誰が“味方”か見極めるのが大事。

<おもしろさ徹底分析!>

手軽さ:4/戦略性:1/ワイワイ楽しむ:5

「ヒントから正解を探す連想ゲーム的な面白さだけでなく、誰が味方なのかを考えながらプレイするハラハラ感も◎。10人までプレイできるので大人数で遊ぶのがオススメです」(河上)