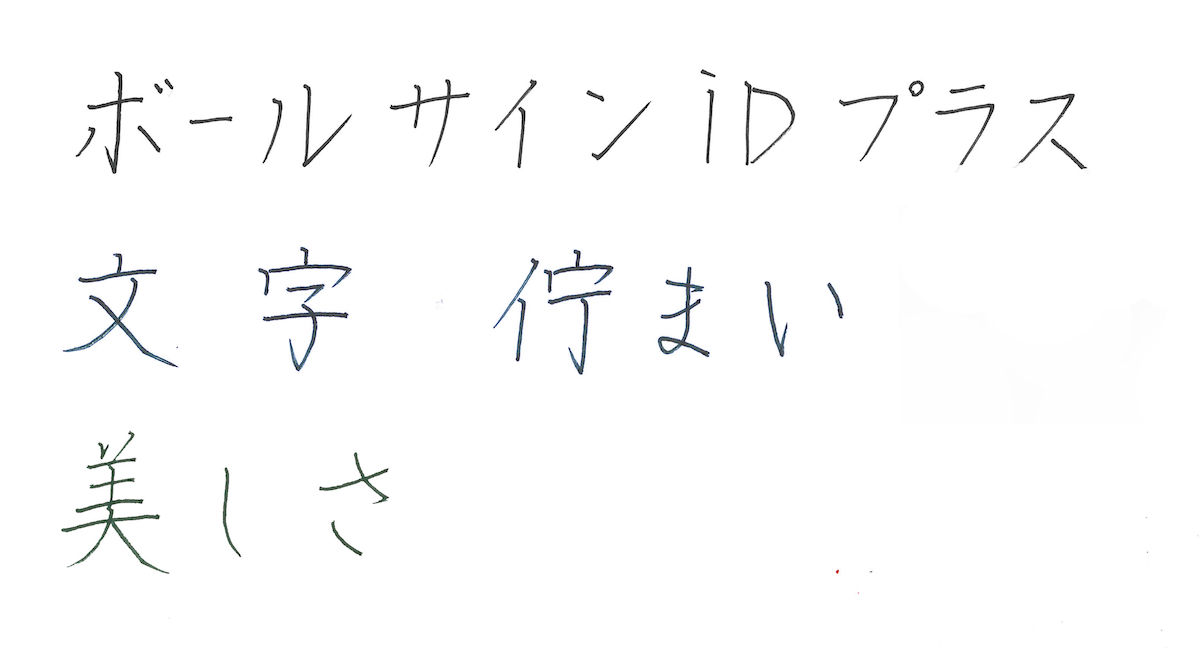

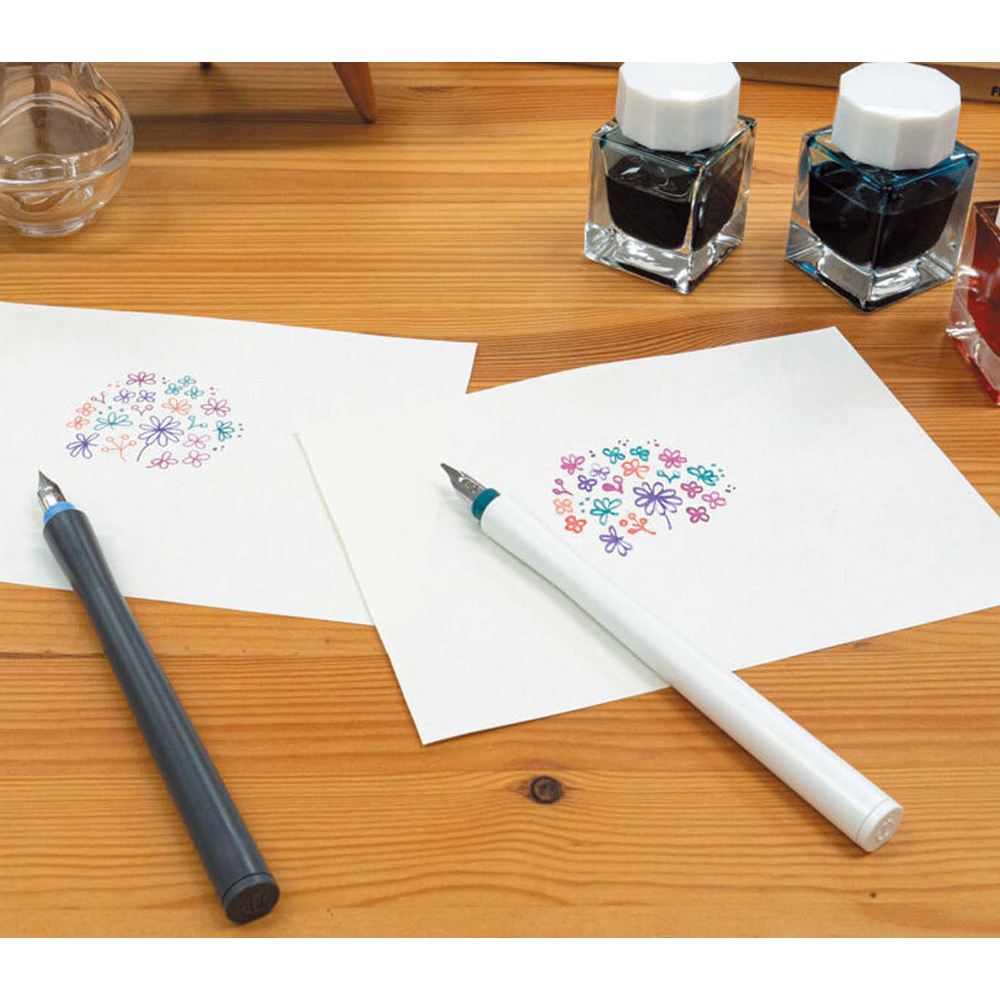

ボールペンは種類が多くて、選ぶ際にいつも悩む……という人は多いのではないでしょうか。ここでは文房具のプロ・菅 未里さんが代表的モデルの書き心地や握り心地、機能性などをチェック。各モデルの特徴を鋭く分析しました。6製品を3項目でチェックしていきます。

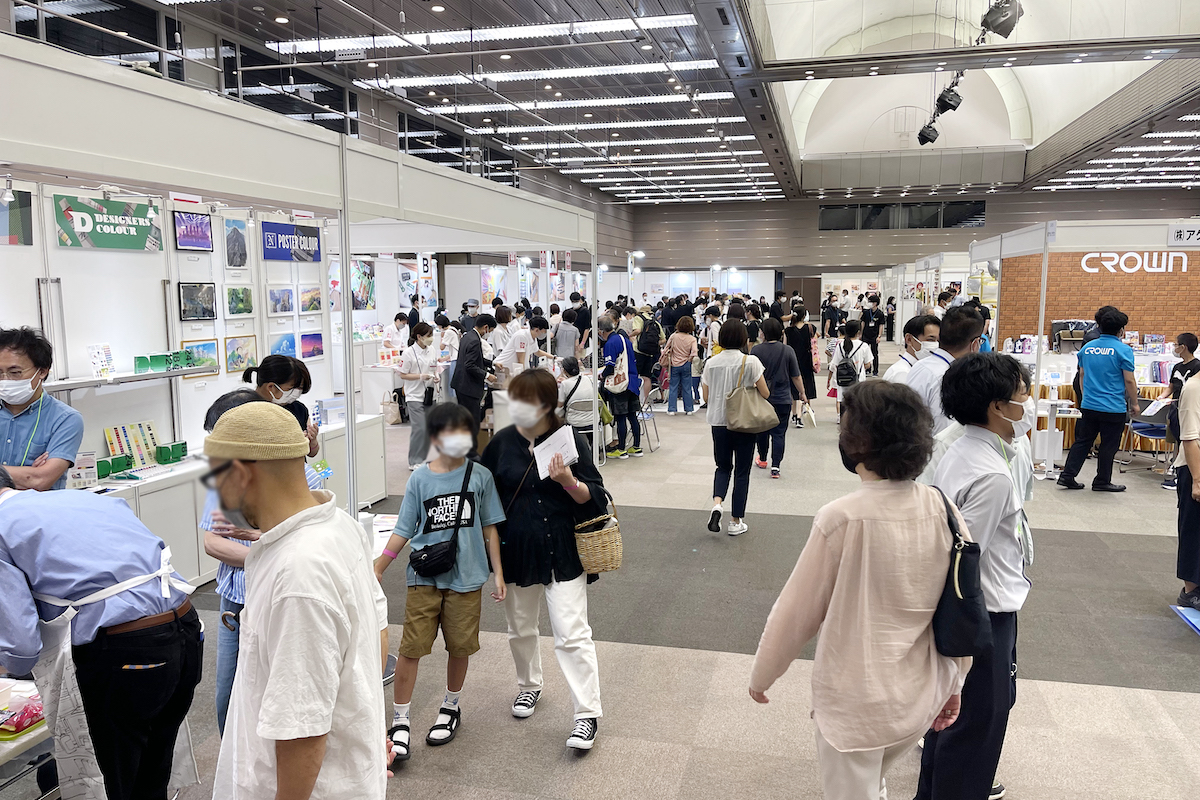

【テストした人】

文具ソムリエール 菅 未里さん

文房具を紹介するコラムの執筆や商品の開発など、幅広く活躍します。メディアへの出演も多い。

機能性や用途を考慮して自分向きの逸品を探そう

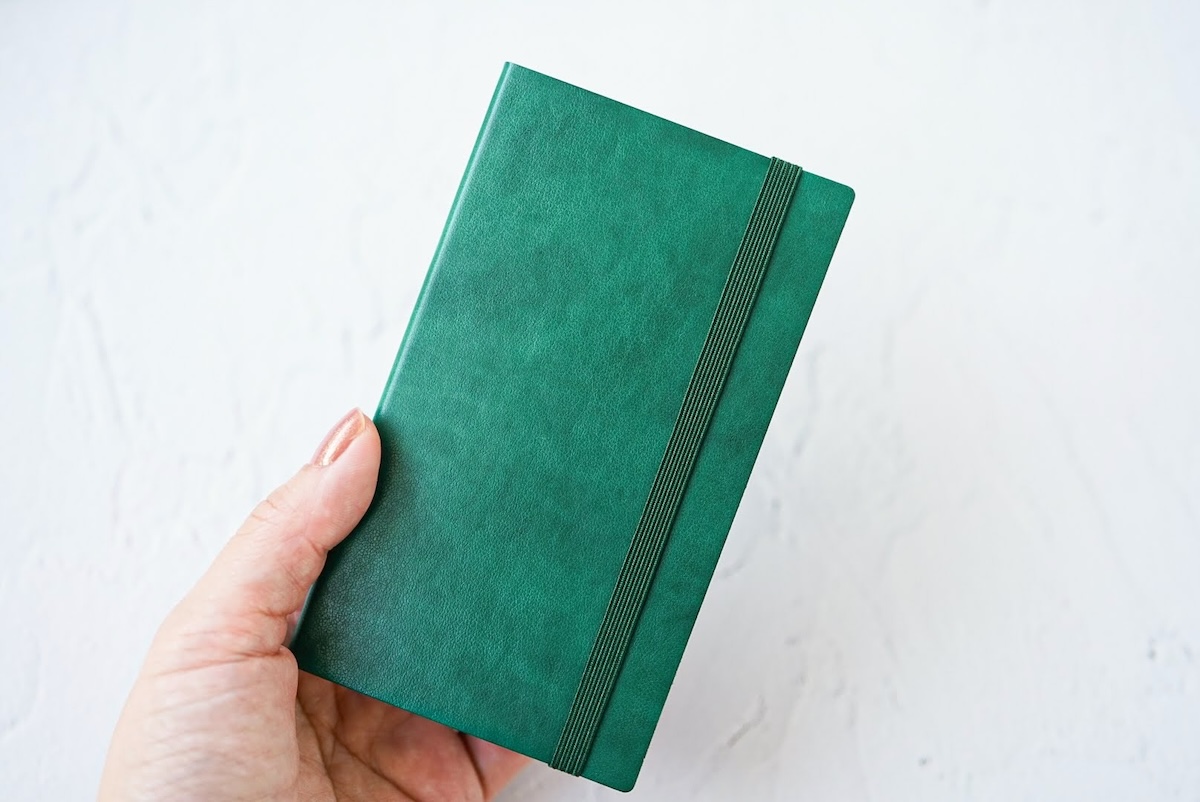

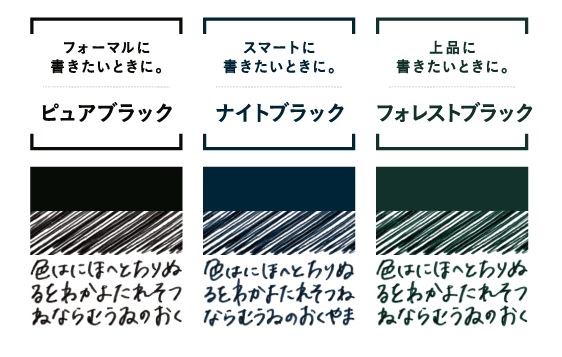

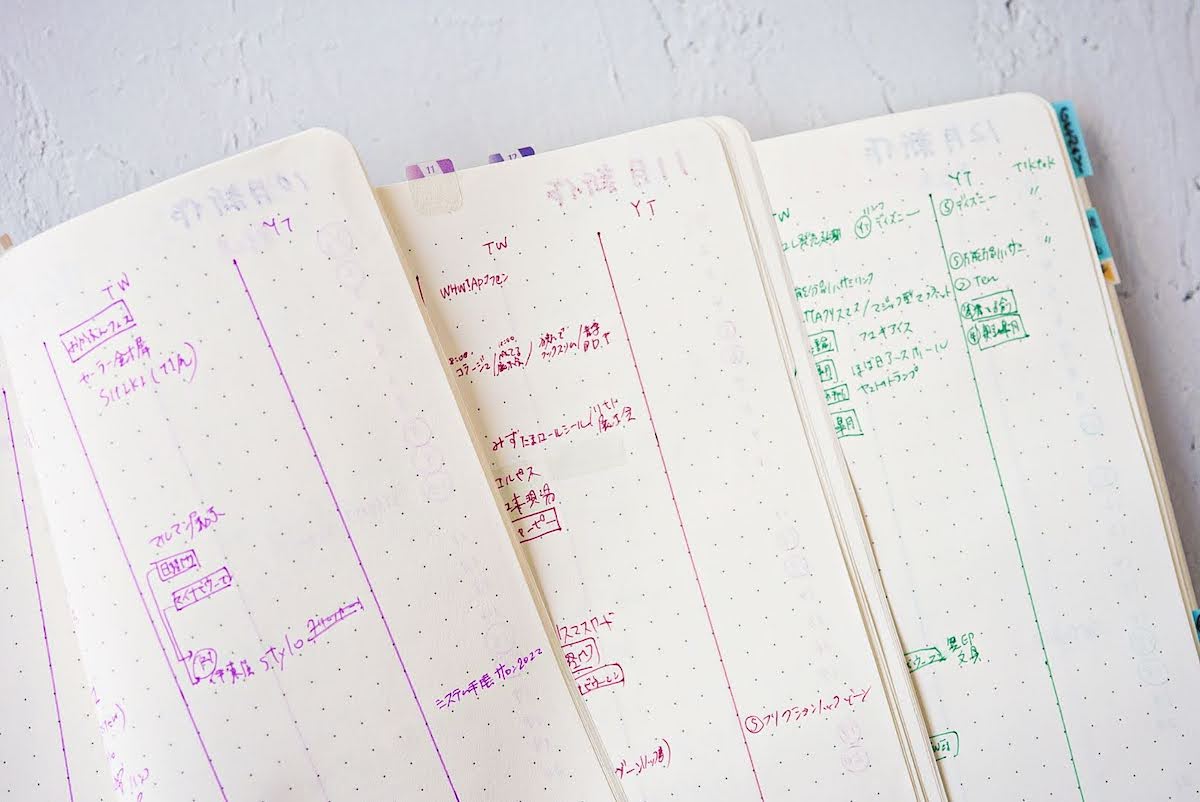

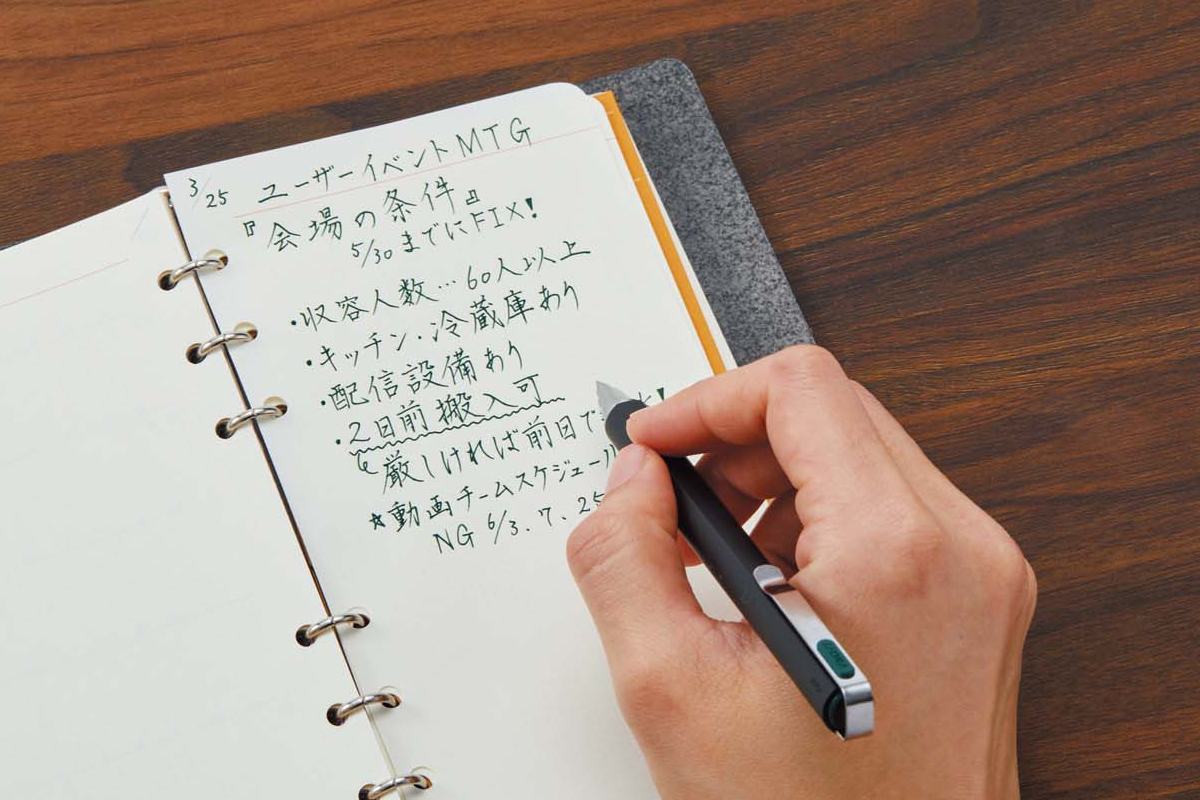

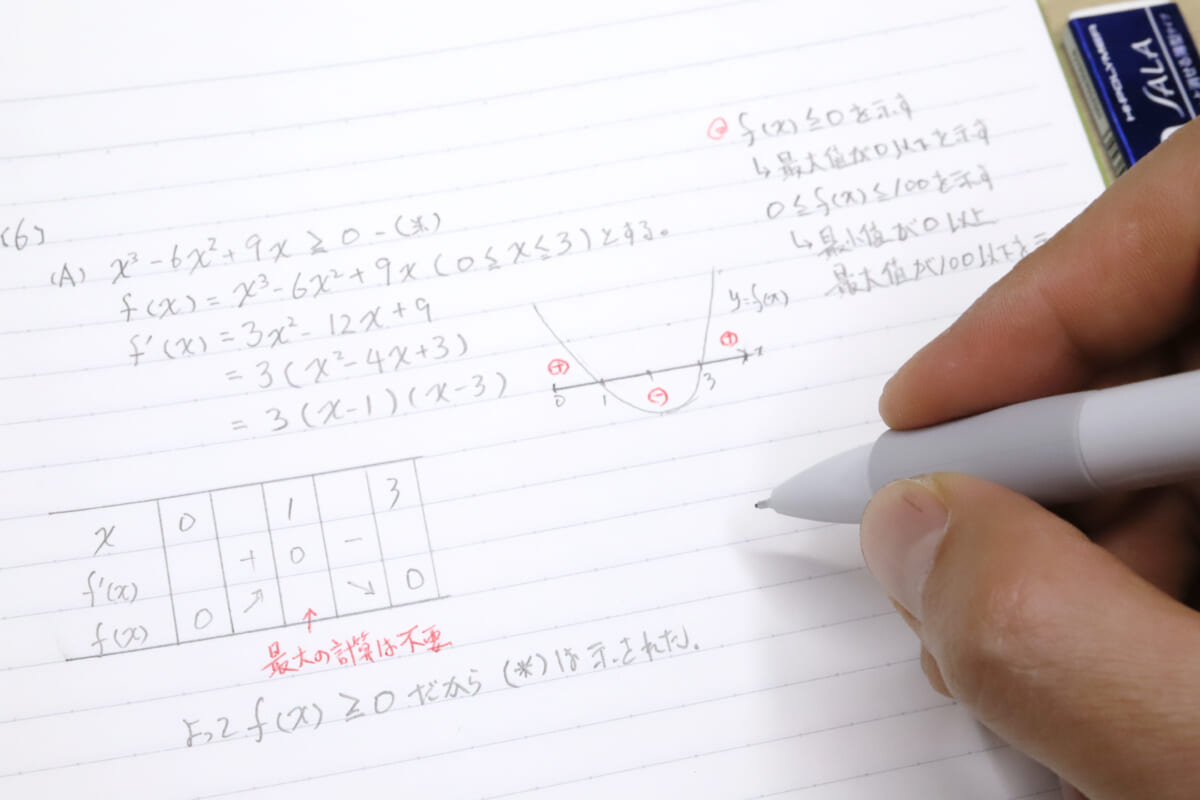

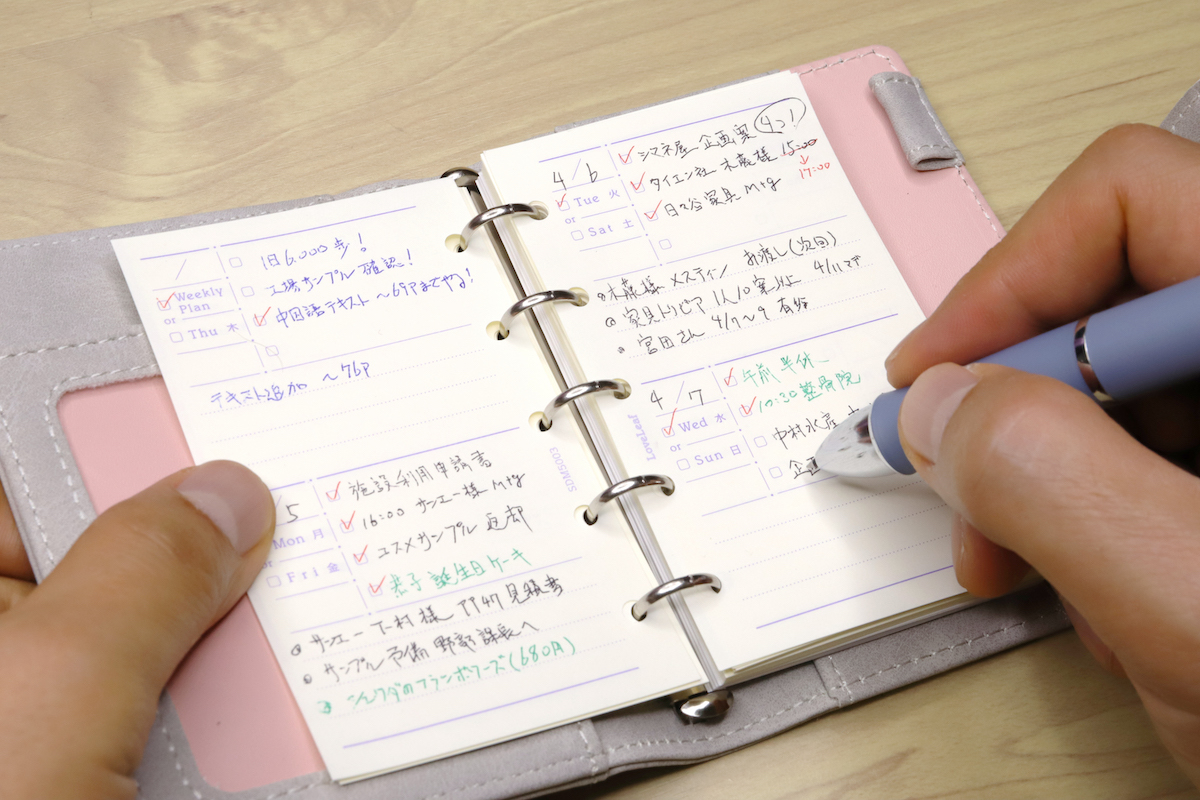

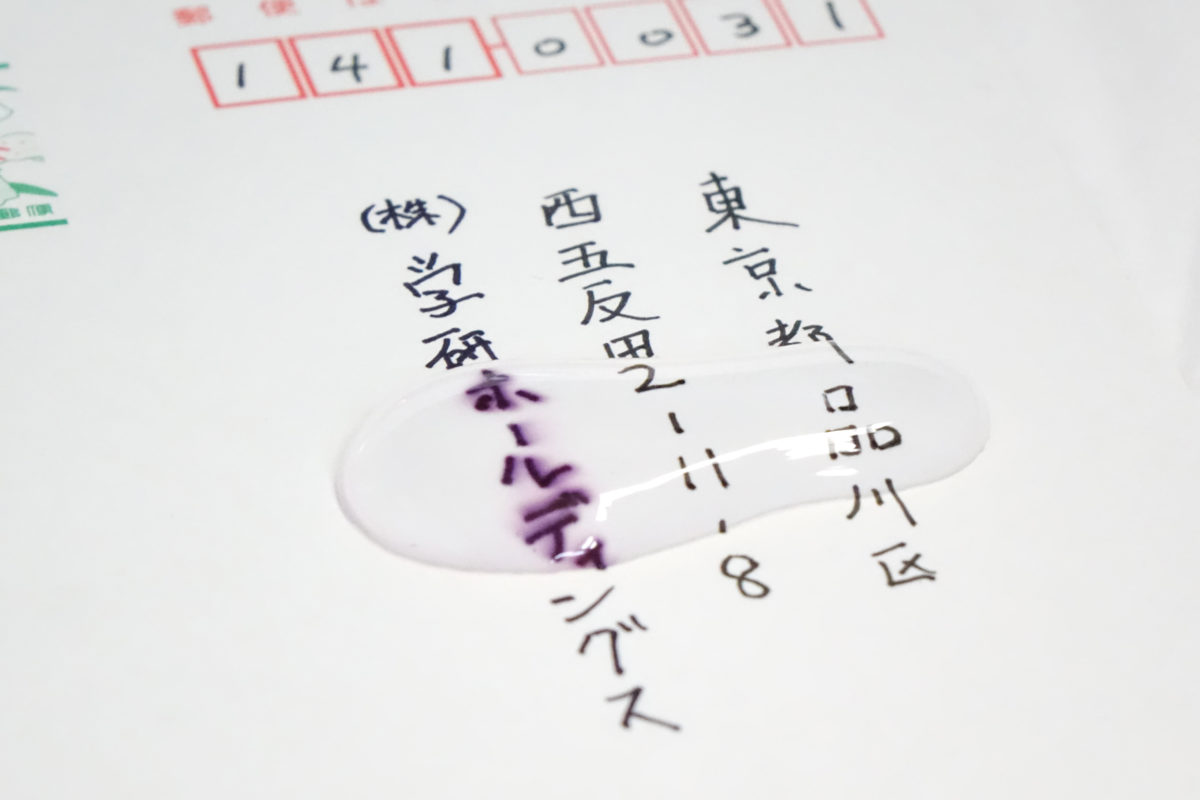

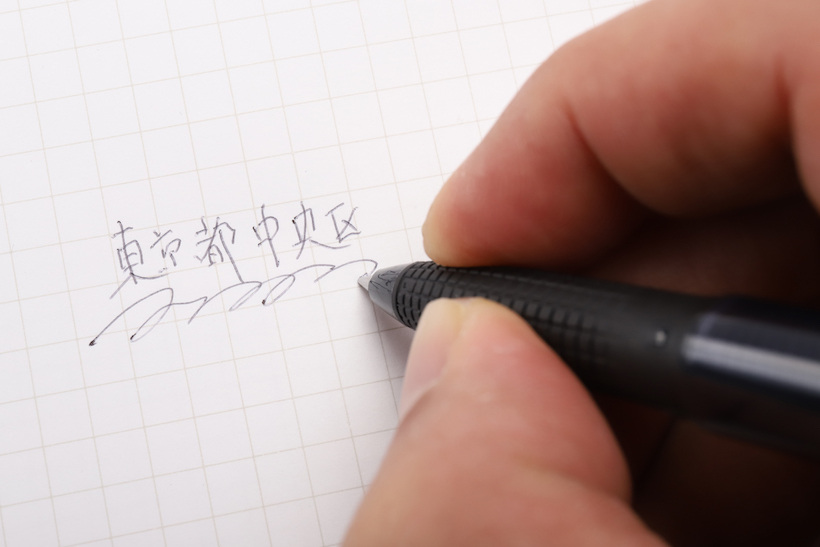

ボールペンは比較的安価なものが多く、あまりストイックにモデル選びをすることはありません。しかし文具ソムリエールの菅さんは、用途や機能性を考えて慎重に選ぶべきだと語ります。例えばボールペンは、書く対象のスペースがセレクトのポイントです。

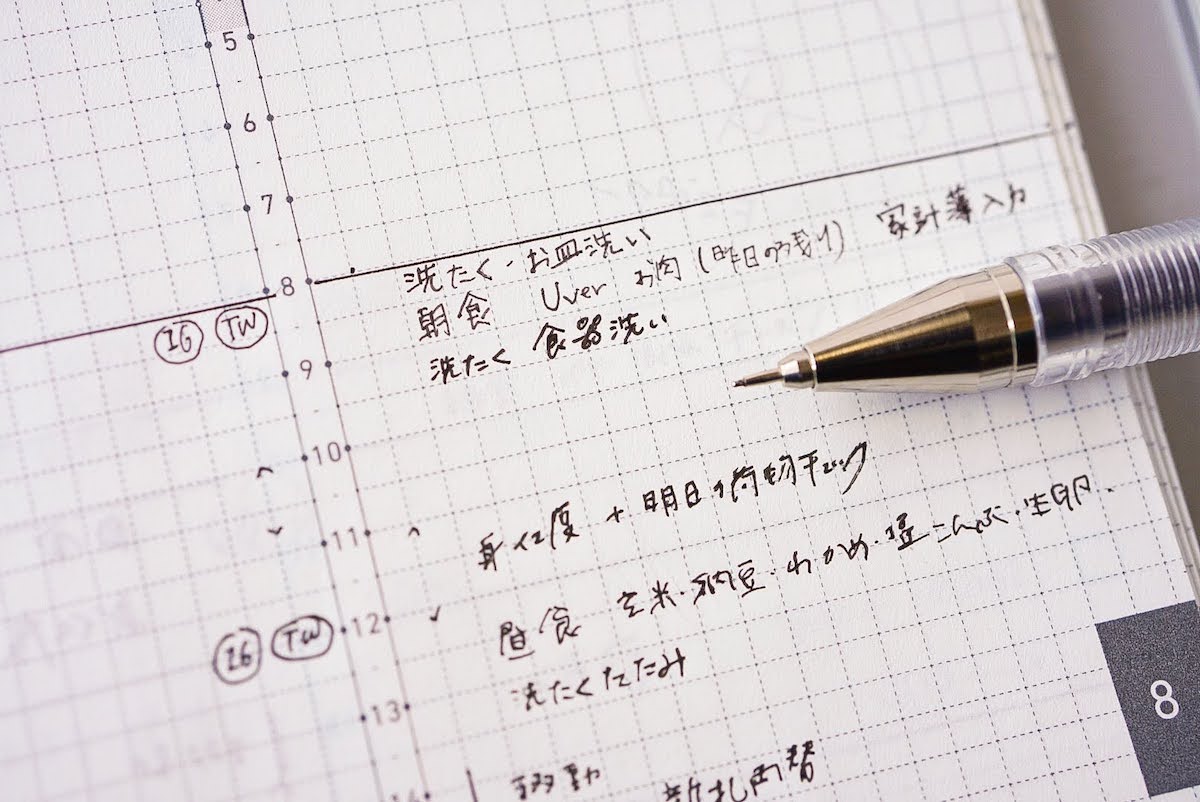

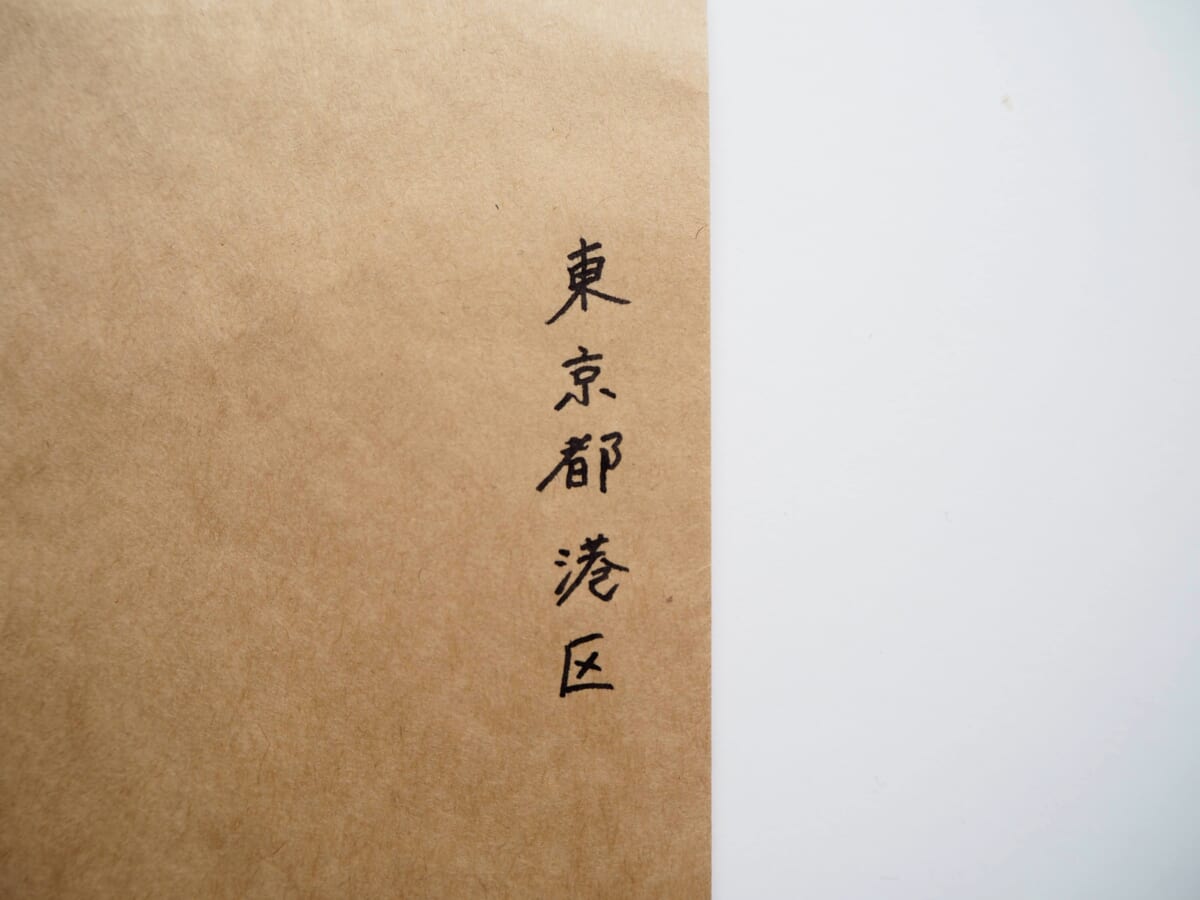

「手帳など狭いスペースに書くのか、宛名などの大きなスペースに書くのかで細書きか太書きかが決まってきます。手帳用だとペンホルダーに入るかどうかも気をつける必要があります」(菅さん)

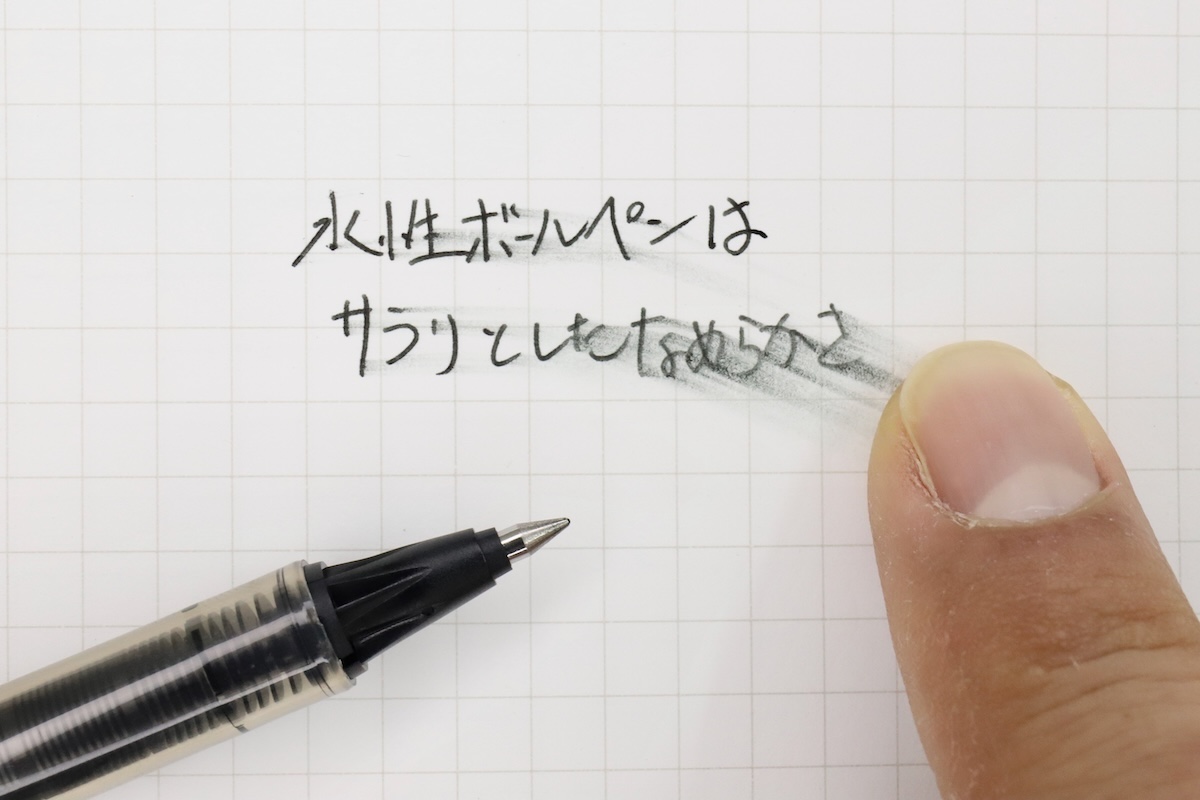

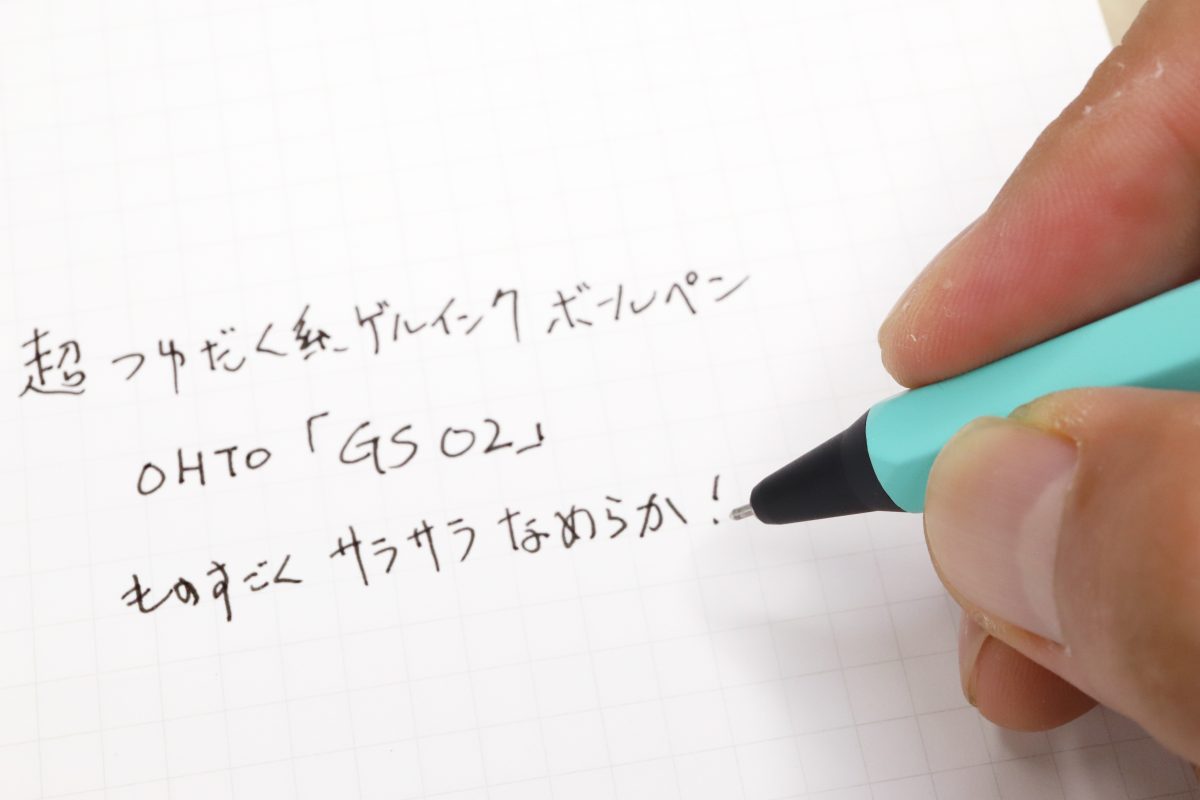

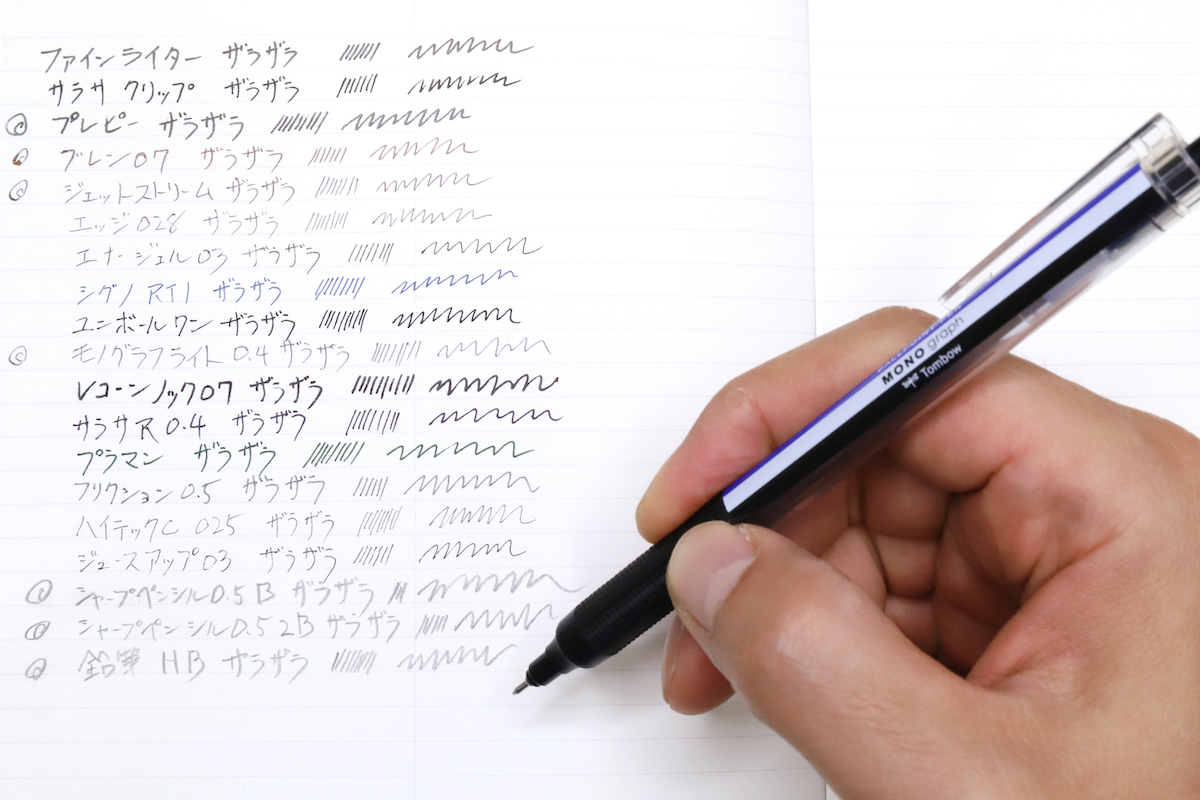

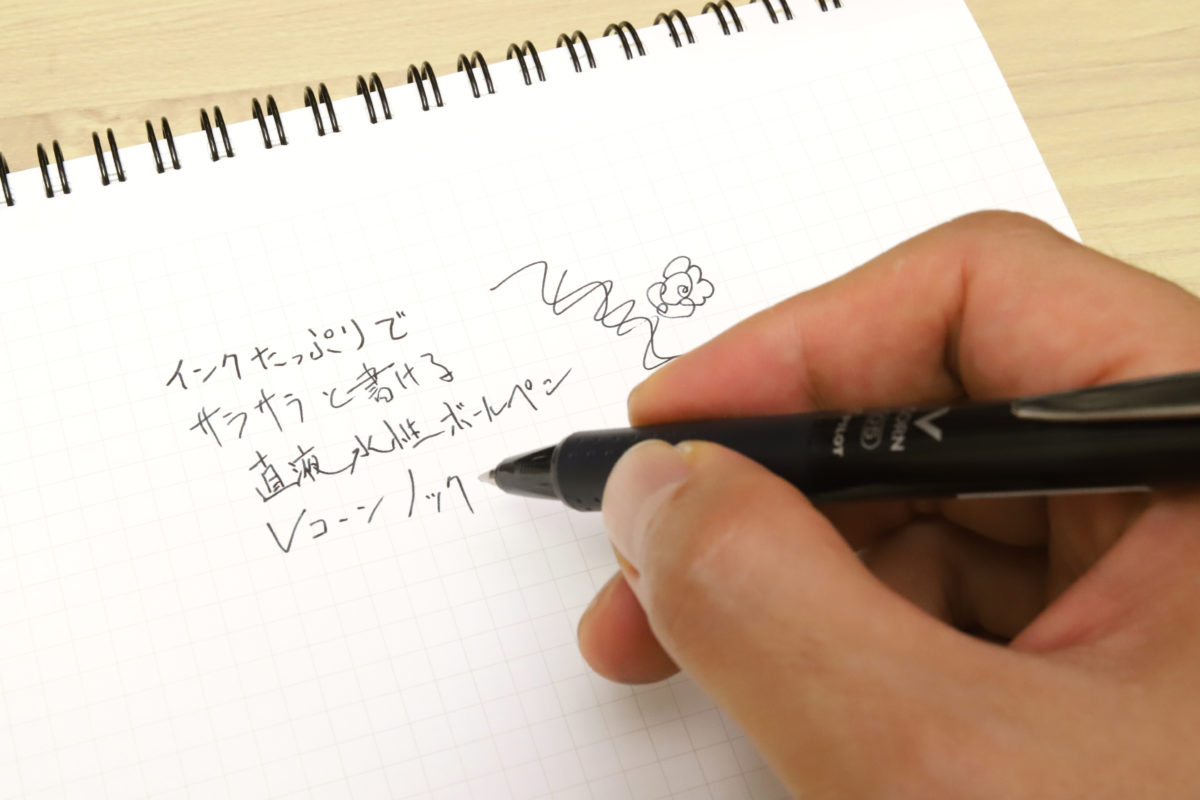

特に人気があるのが、サラサラとスムーズに書けるモデル。

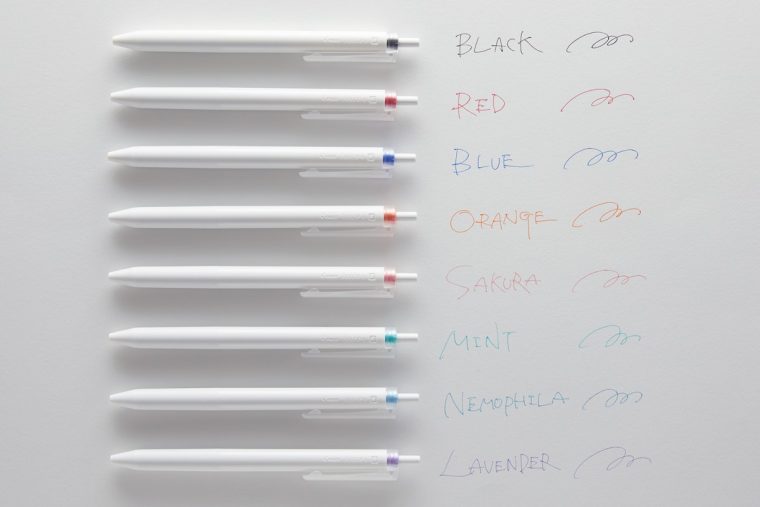

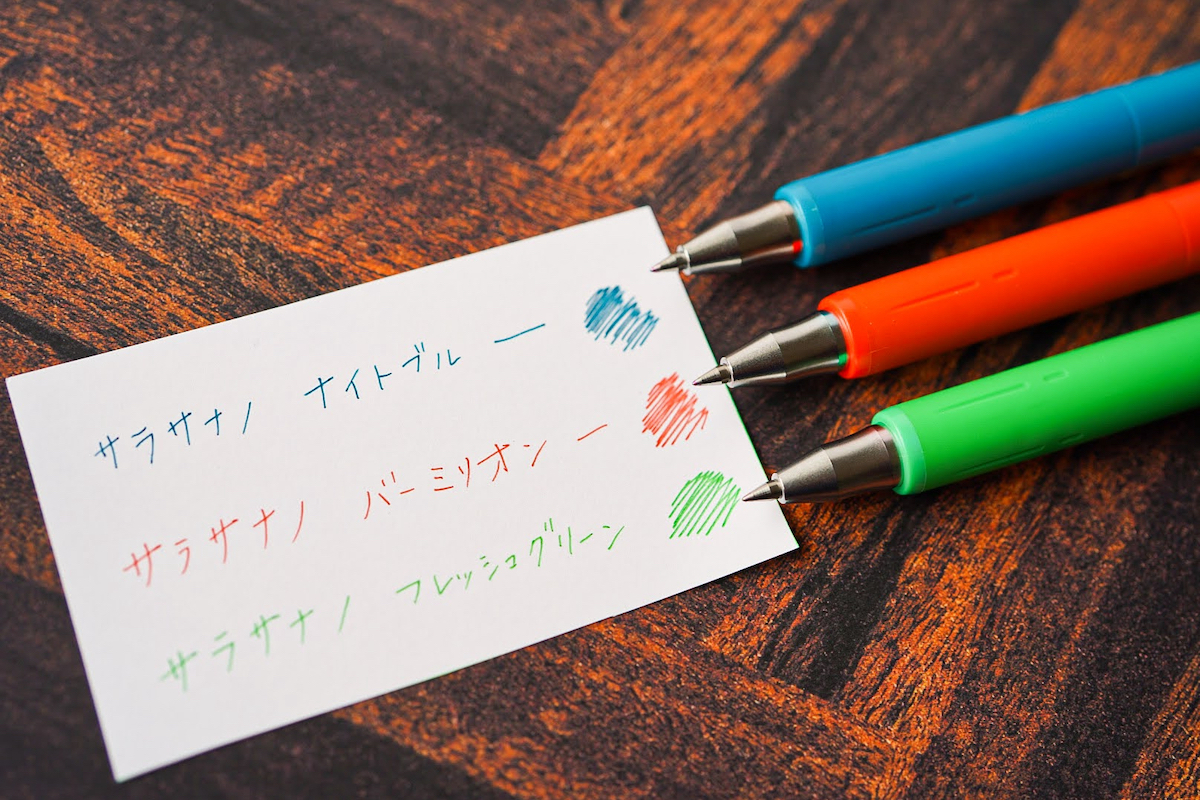

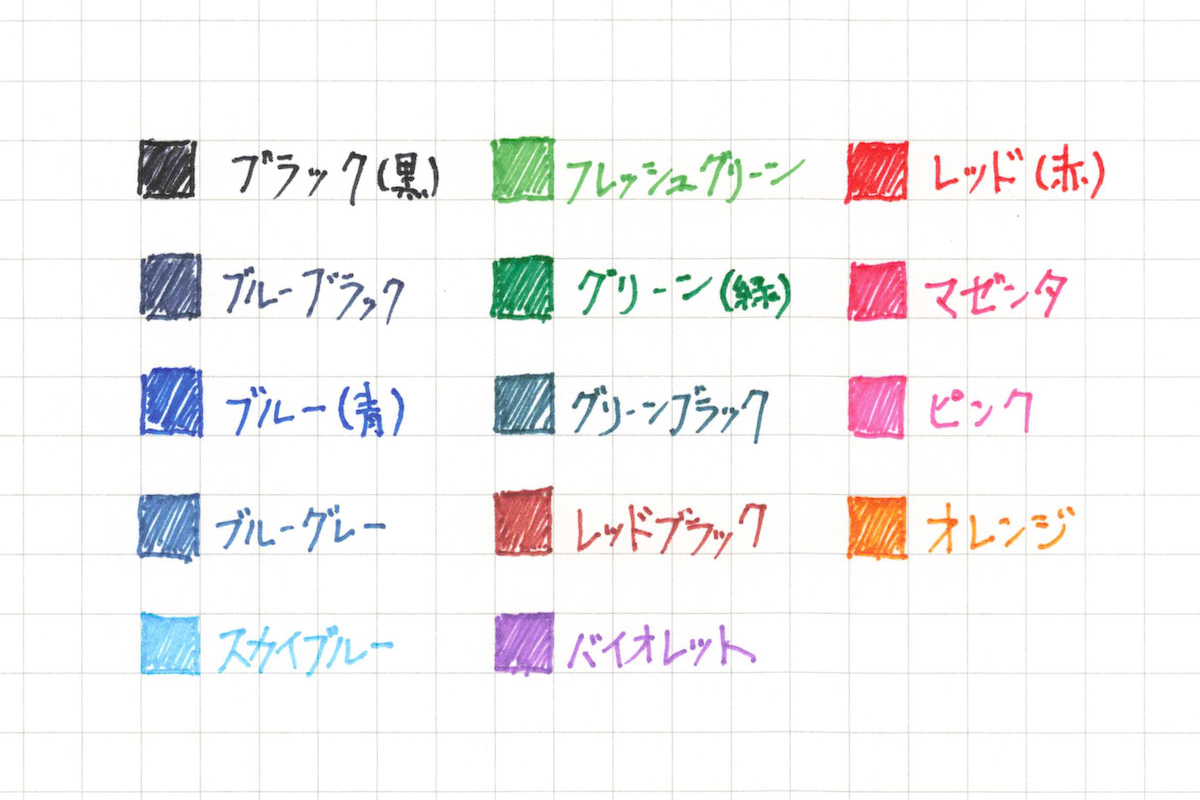

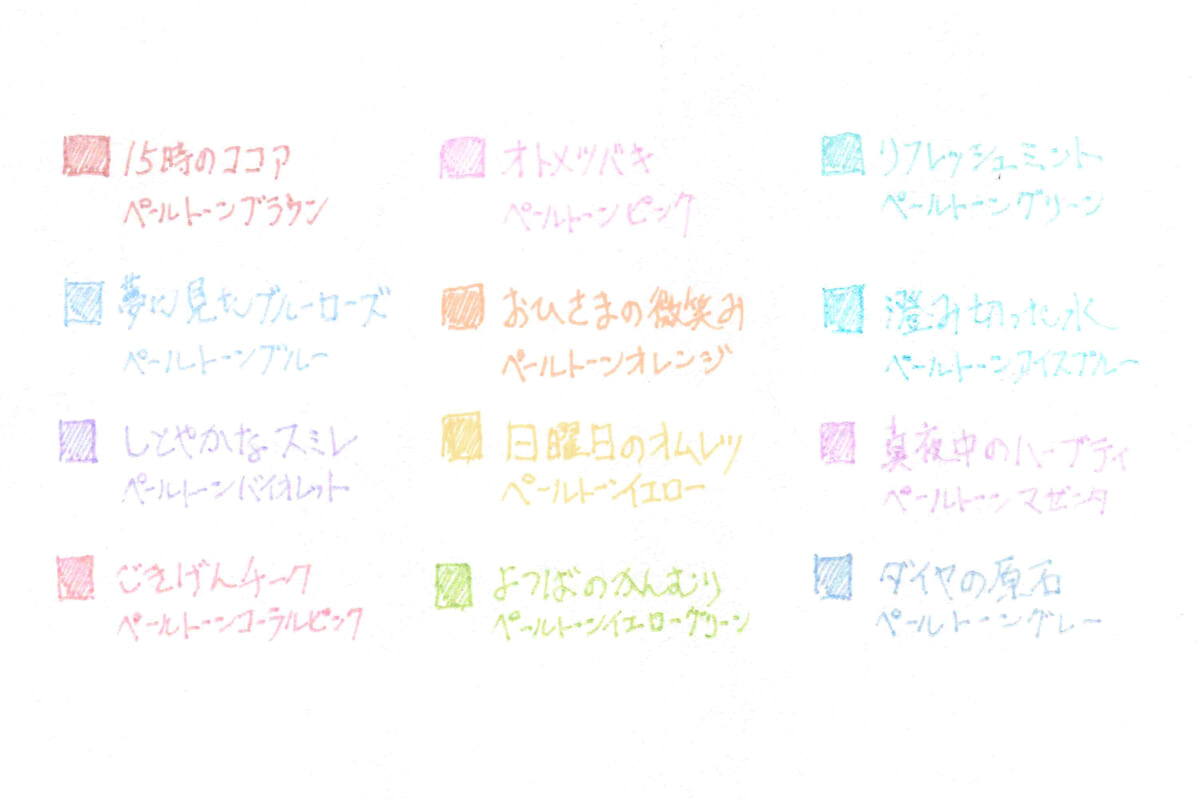

「ジェルのボールペンは人気が高いです。例えばサラサクリップは46色もあり、カラバリにこだわりがあって一気にたくさん文字を書きたい人にオススメですよ」(菅さん)

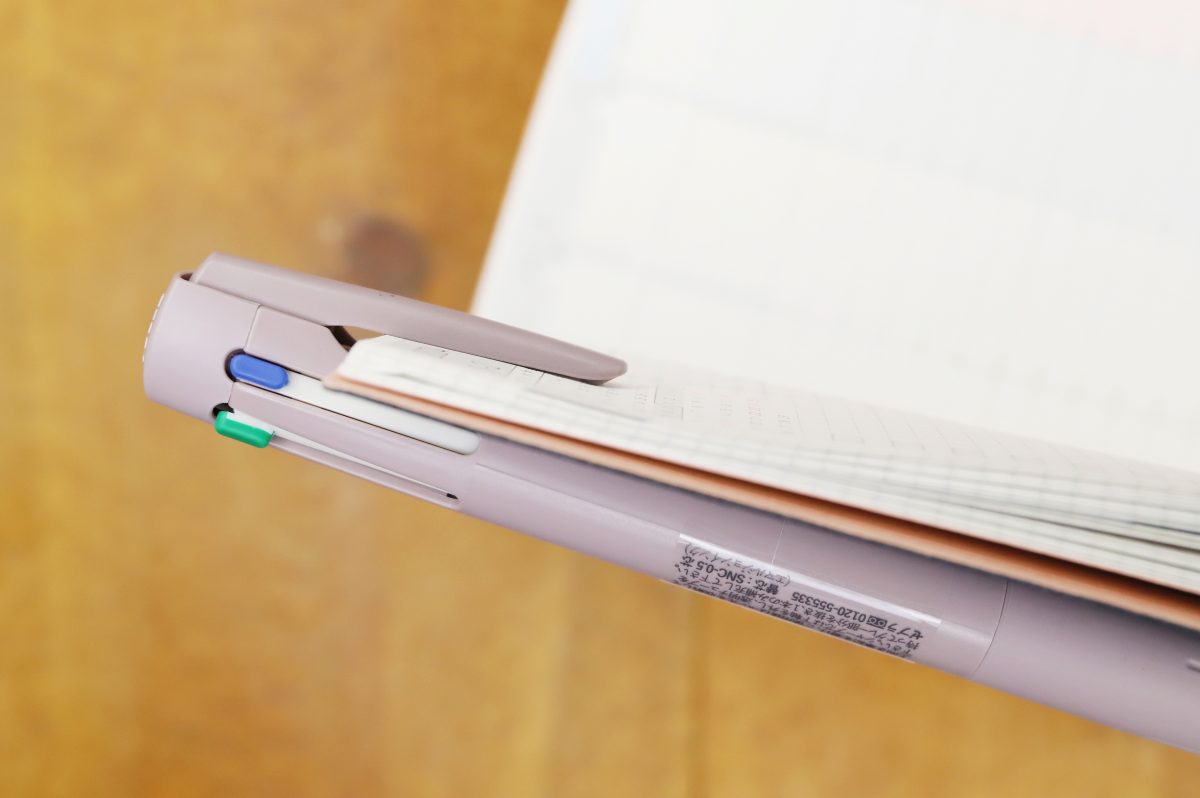

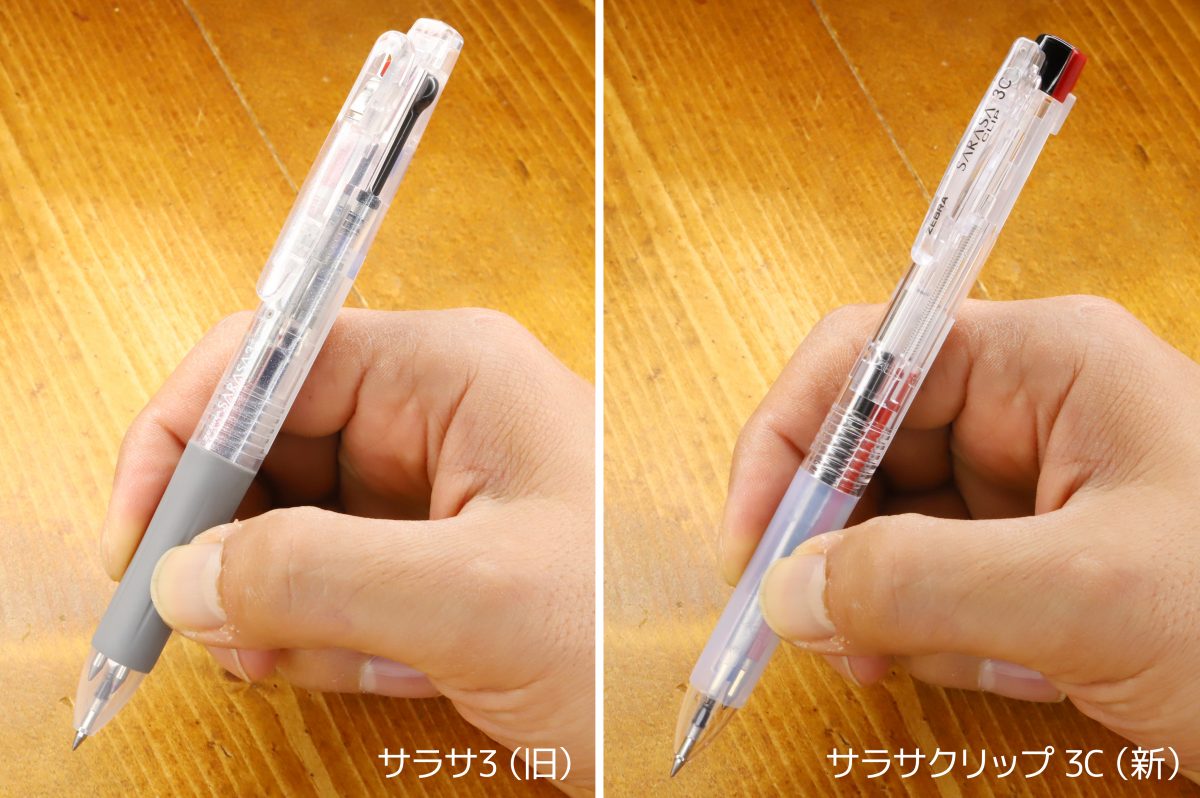

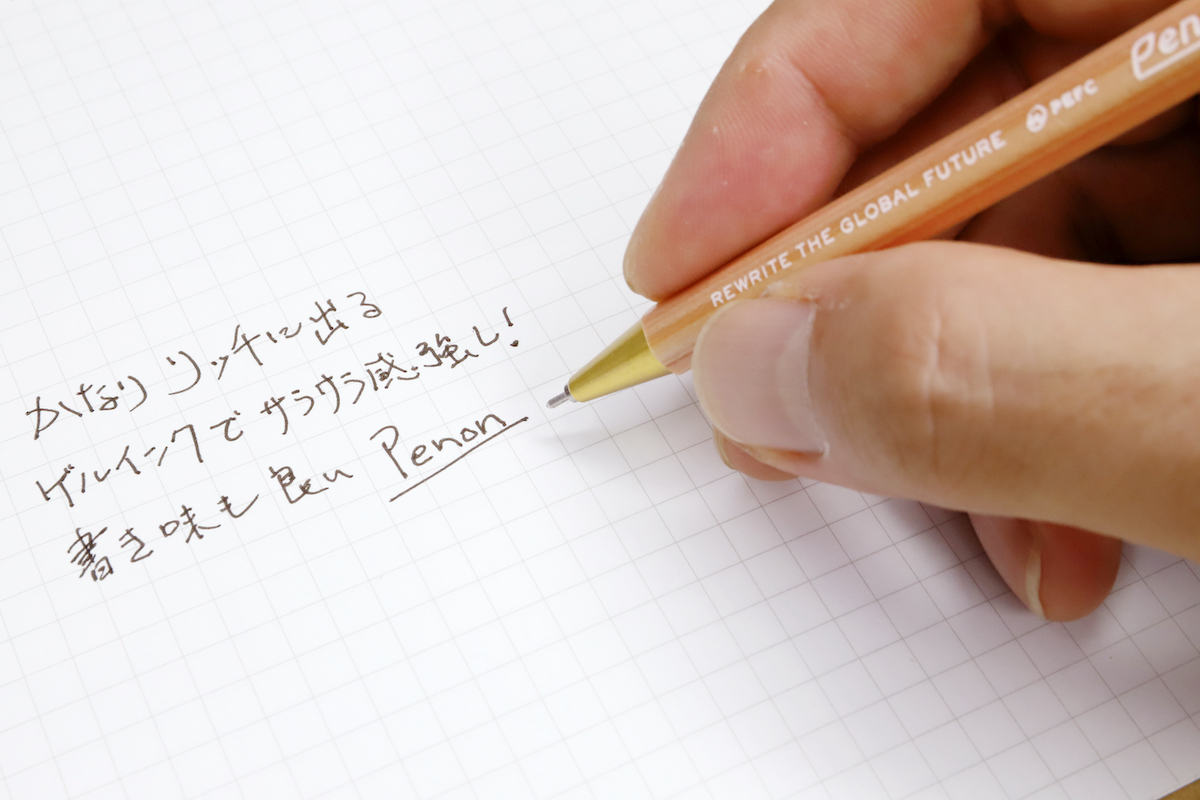

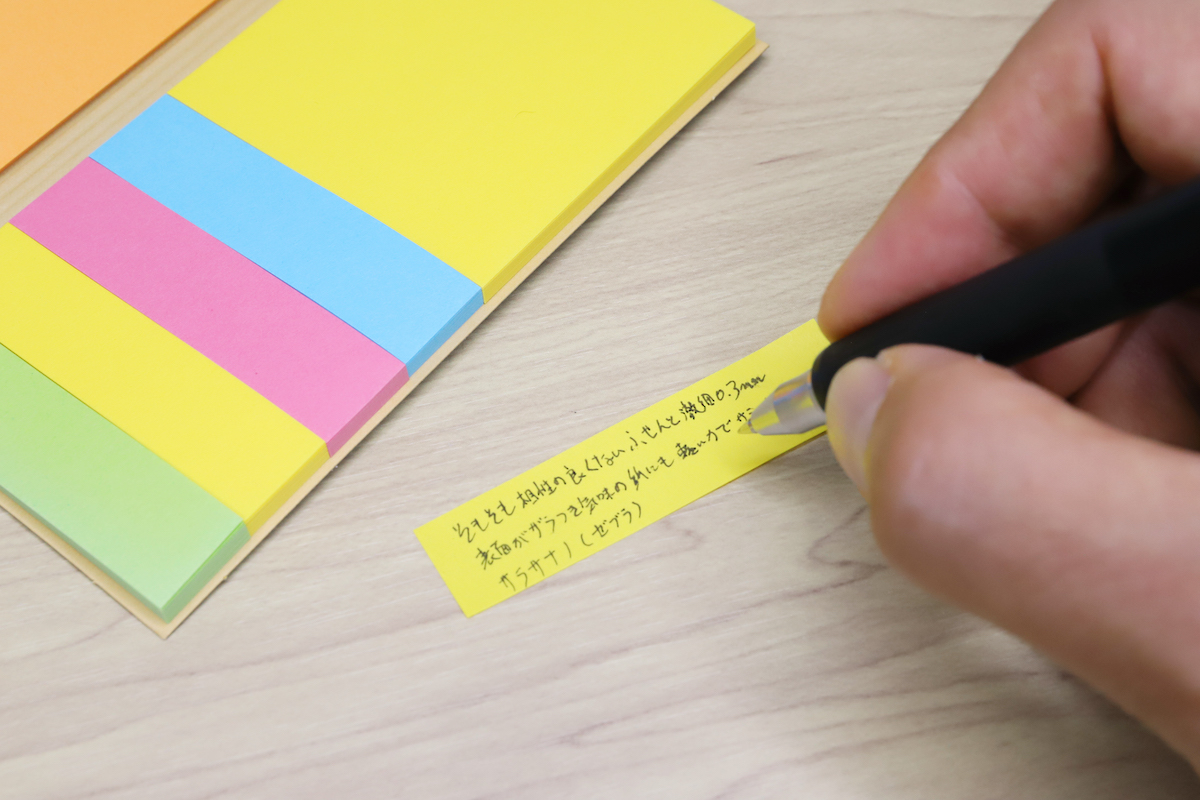

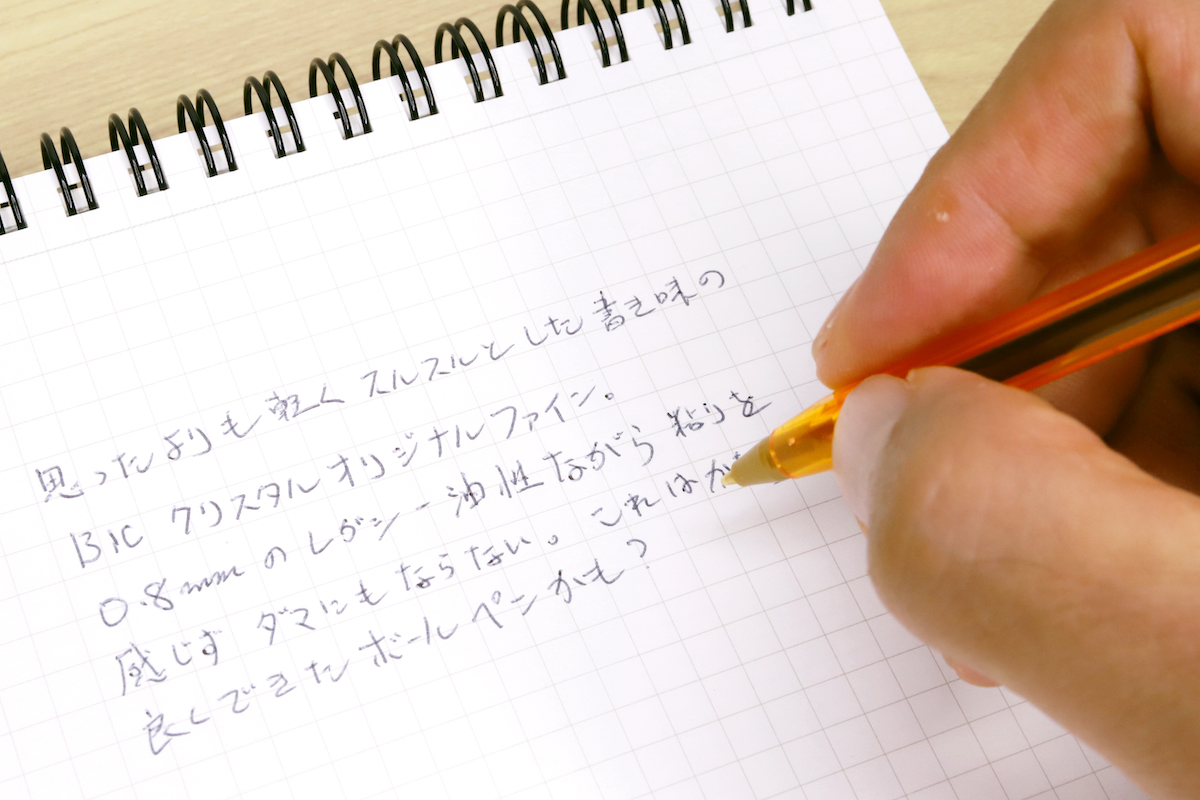

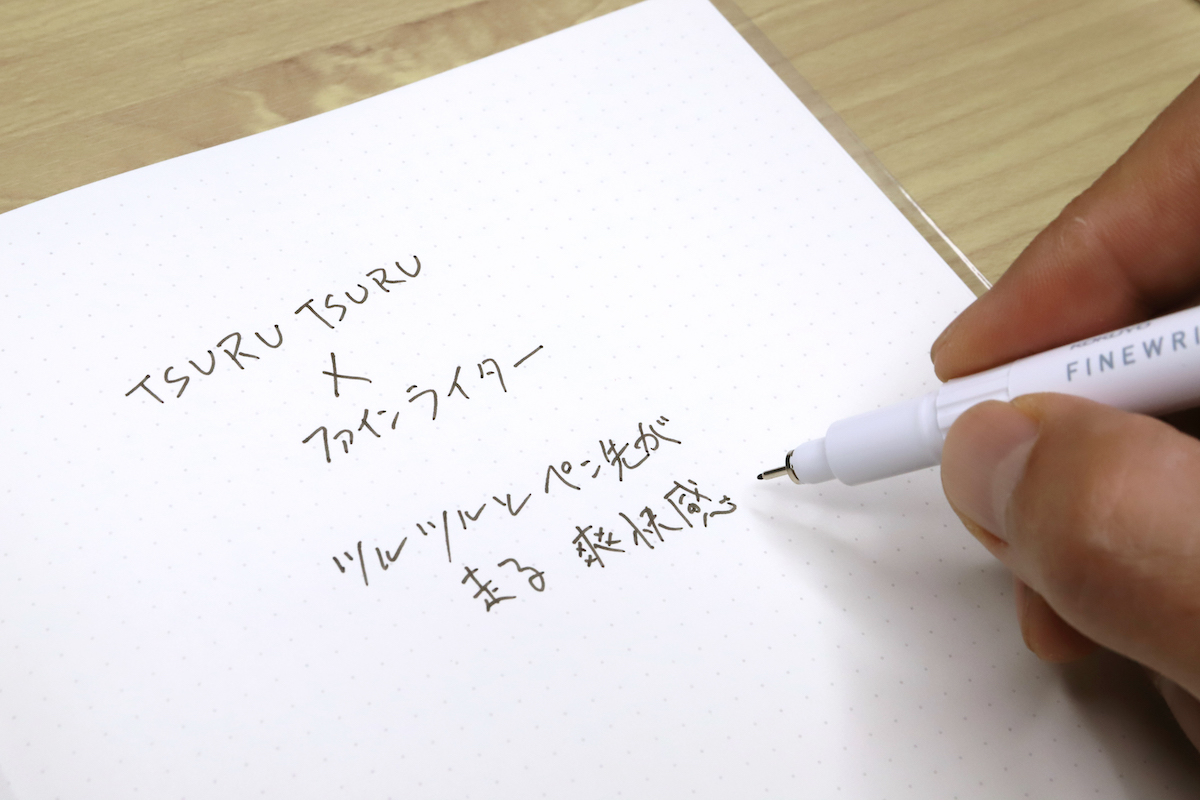

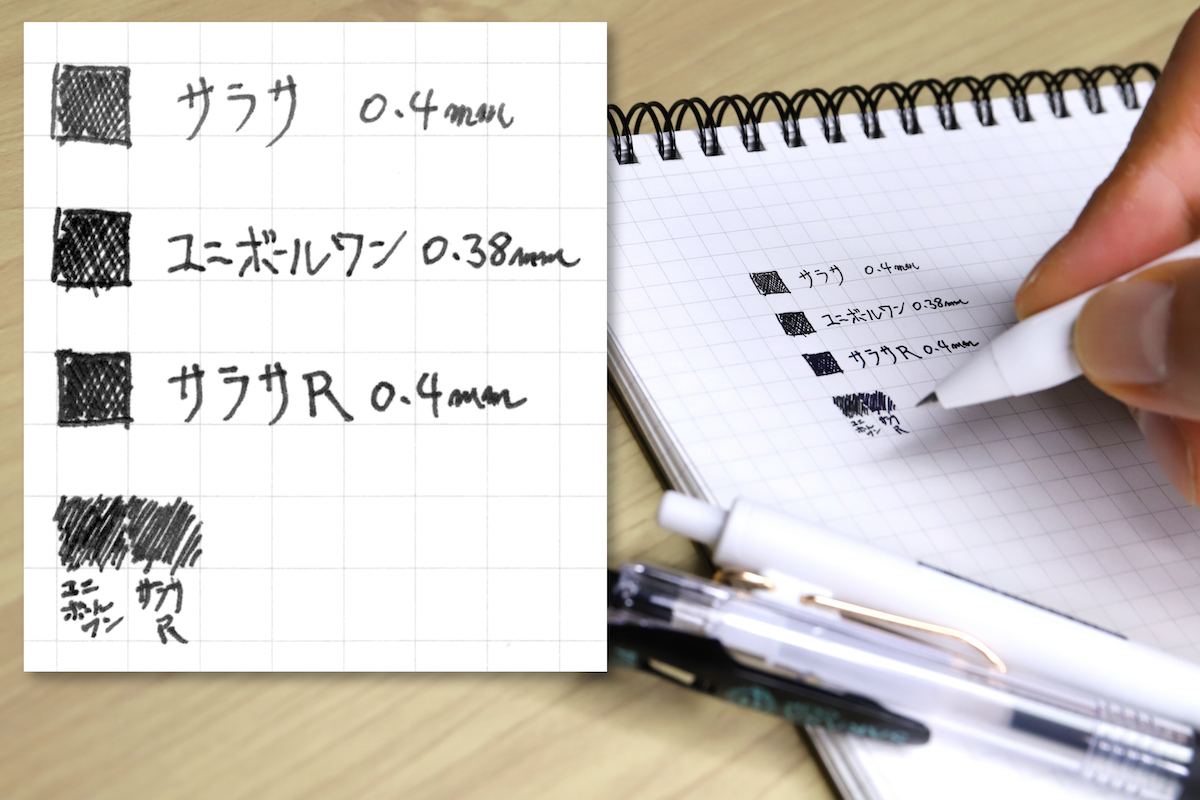

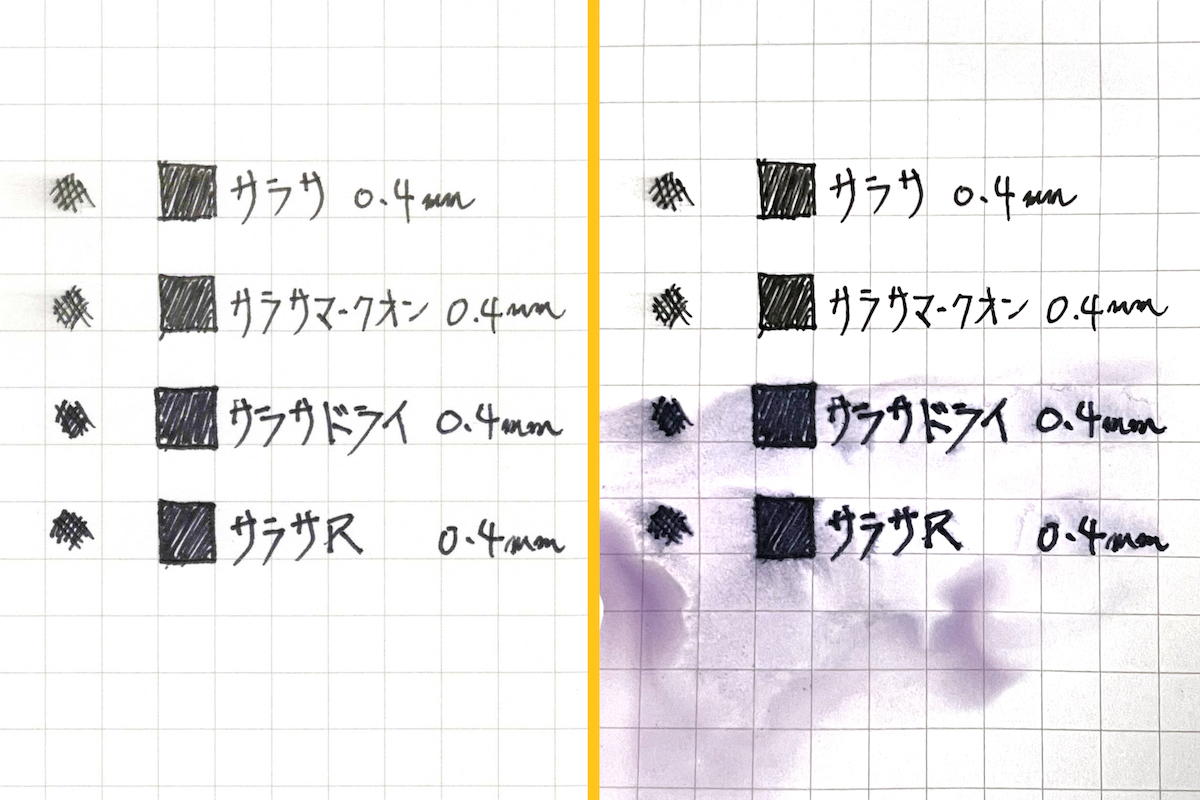

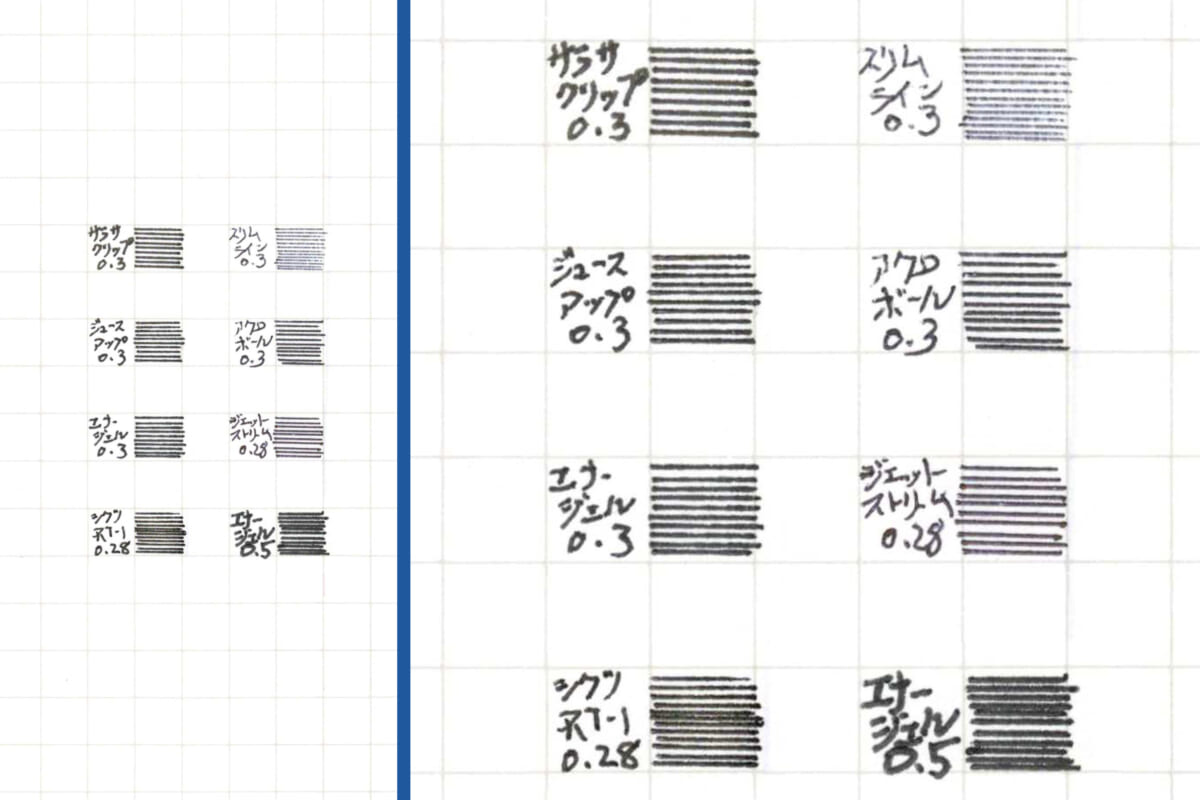

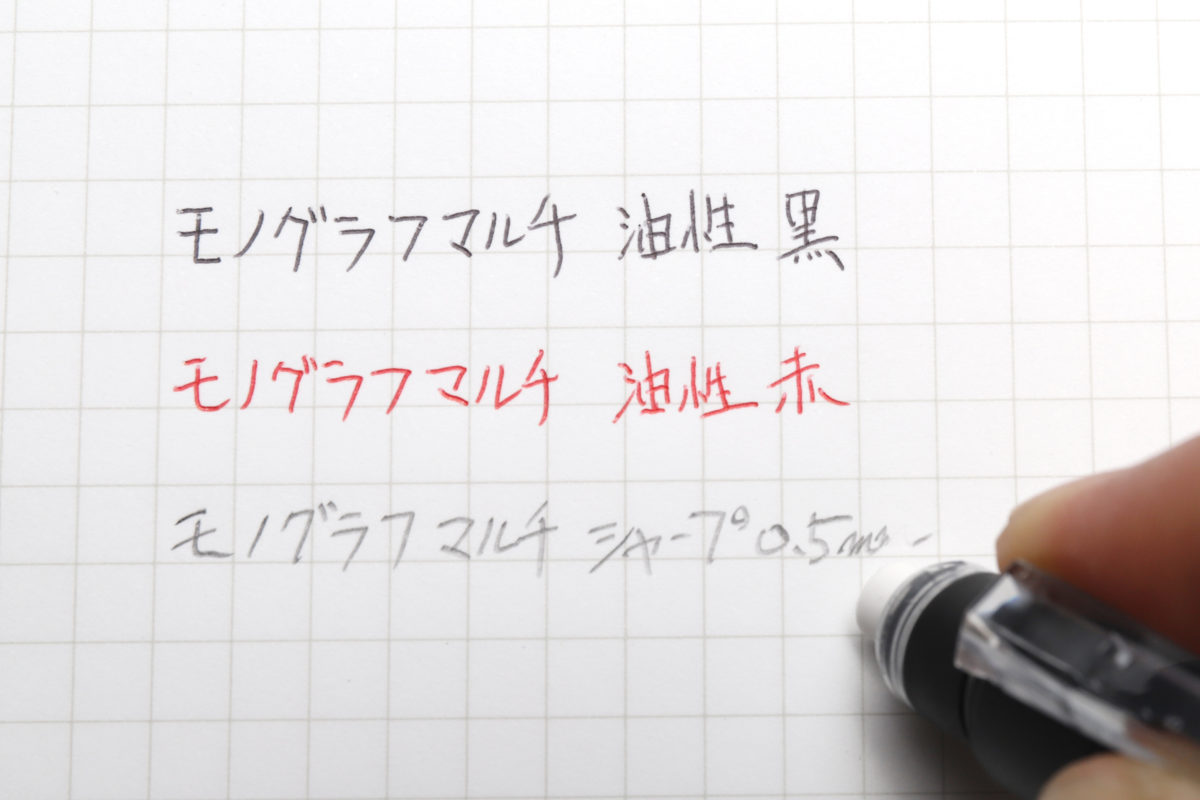

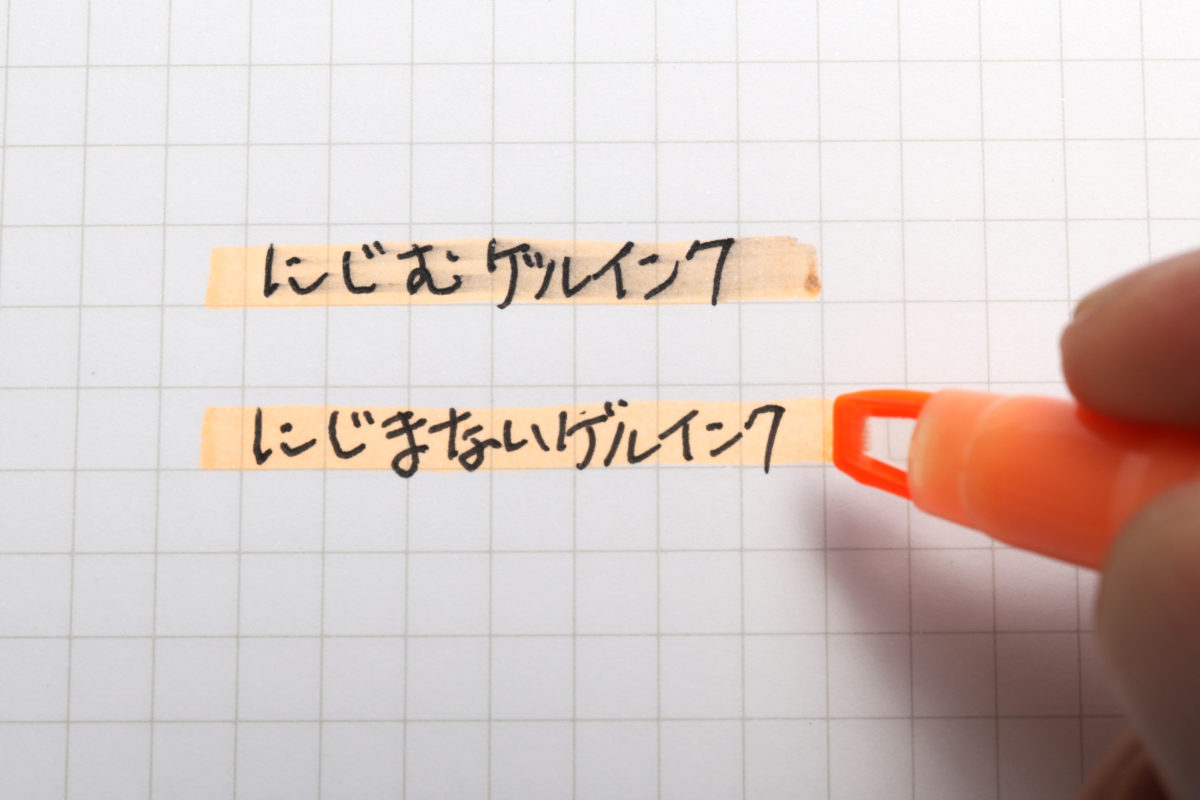

【エントリーNo.01】ゼブラ サラサクリップ JJ15シリーズ

ゲルインクが濃くてにじまない、サラリとした滑らかな書き味が楽しめます。ラバーグリップがついているので、手にピッタリと馴染みやすく滑りにくいです。実売価格76円。

【書き味】4.5点

さらさらと滑らかな書き味が楽しめました。滲みやすい濁音府もしっかりと視認できます。

【握り心地】4点

少し硬さのあるグリップで、余分な力を入れずに持つことが可能。太さはちょうど良いです。

【インク流量】4.5点

力の入れ具合によるインクの量の差が少なかったです。長文でも安定した太さで書けます。

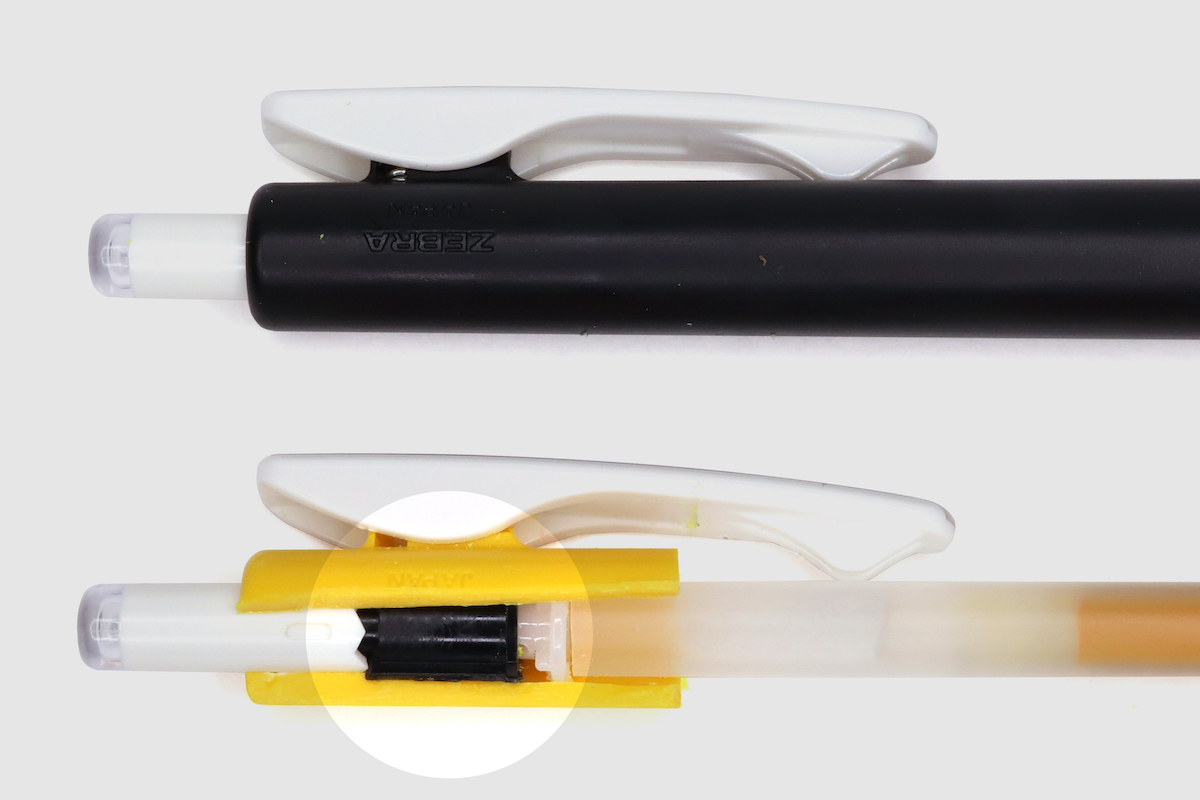

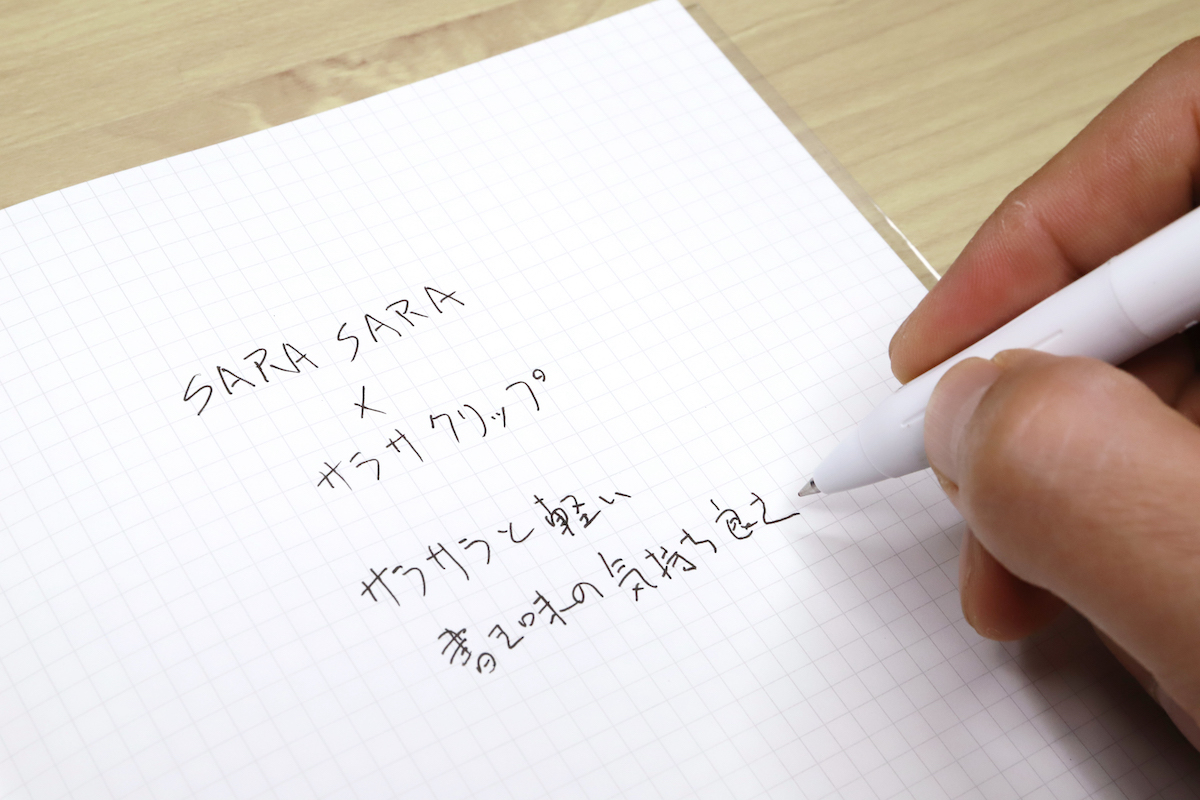

【エントリーNo.02】ゼブラ スラリ BN11シリーズ

油性と水性を混合したエマルジョンインクを世界で初めて搭載したモデル。筆記時には油性のしっかりとした手応えと水性のさらさらとした軽さを楽しめます。実売価格92円。

【書き味】4点

ちょっとした硬さがあり、多少手応えを感じました。書いている実感を楽しめる味付けです。

【握り心地】4点

グリップ部には広範囲にラバーがついています。長時間利用して汗をかいても滑りにくいです。

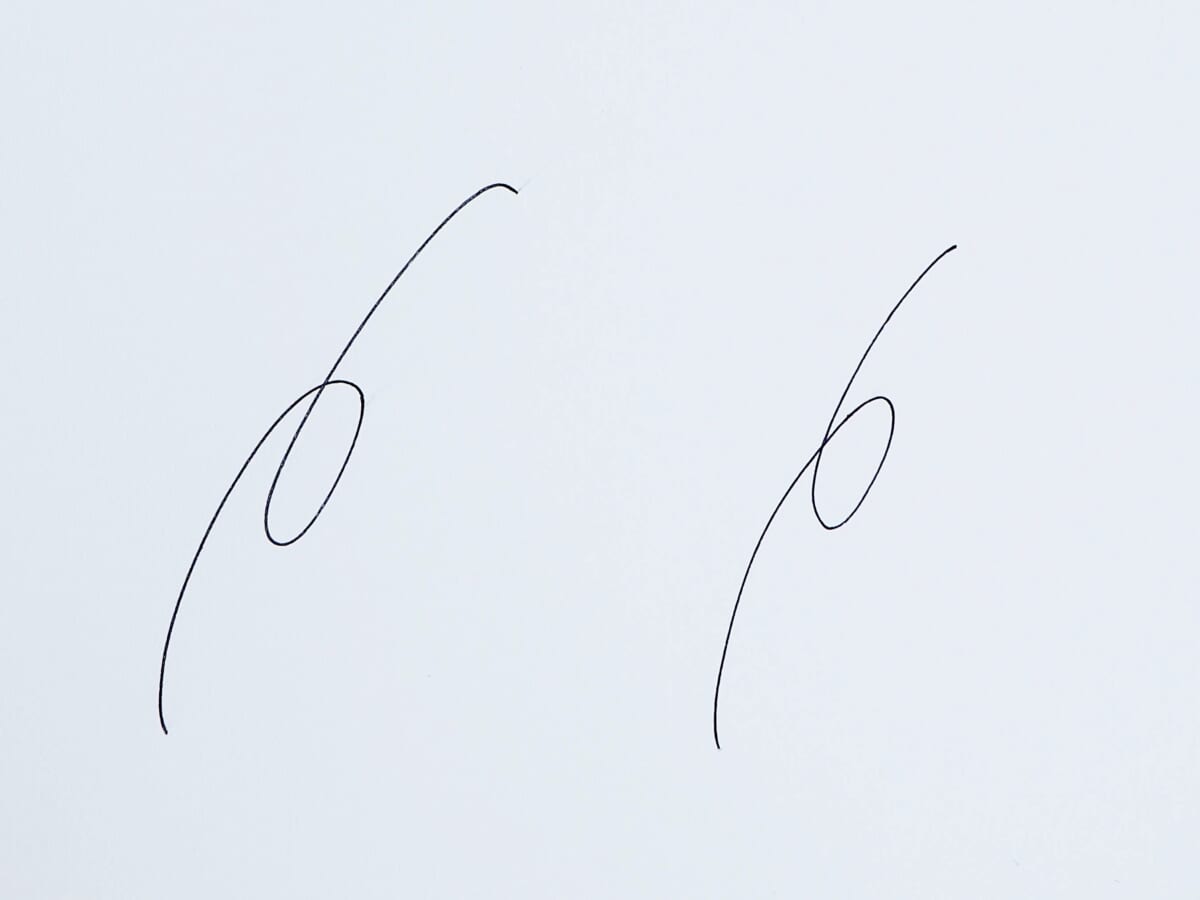

【インク流量】4点

流量は控えめ。小さな文字でも止め跳ねも視認できるので、細文字好きにオススメです。

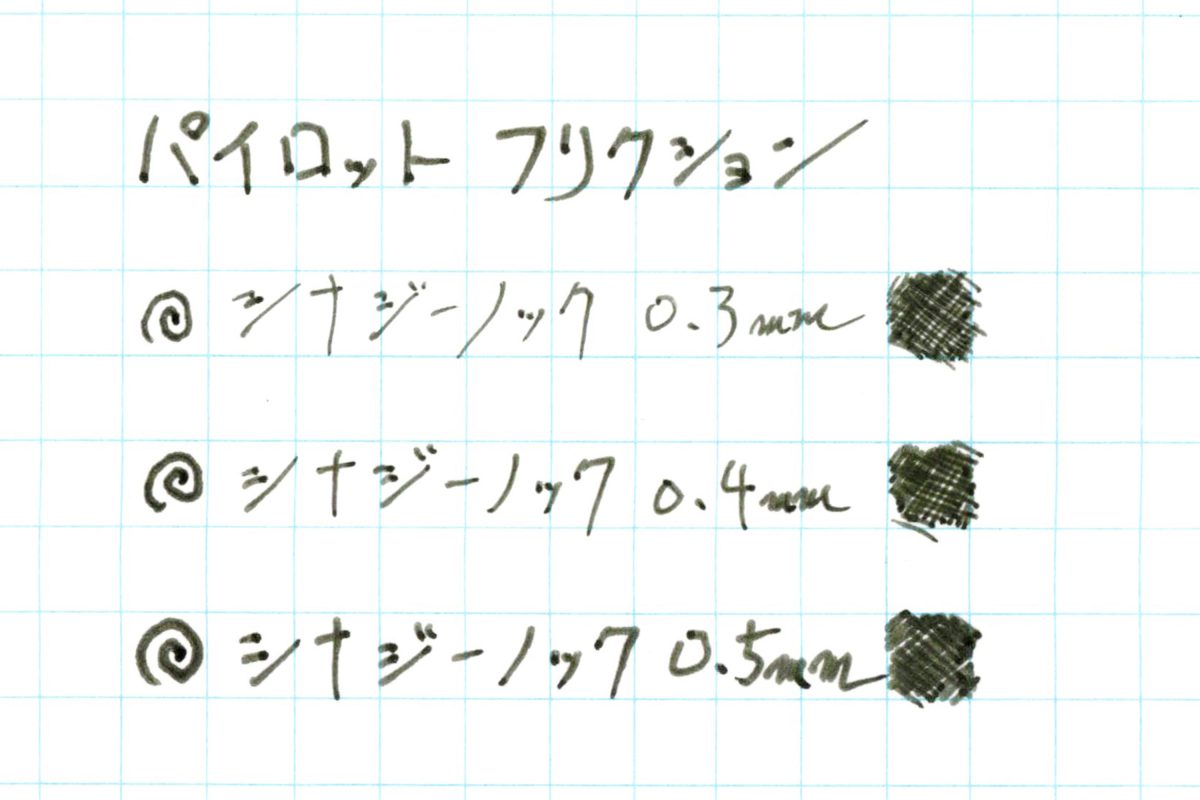

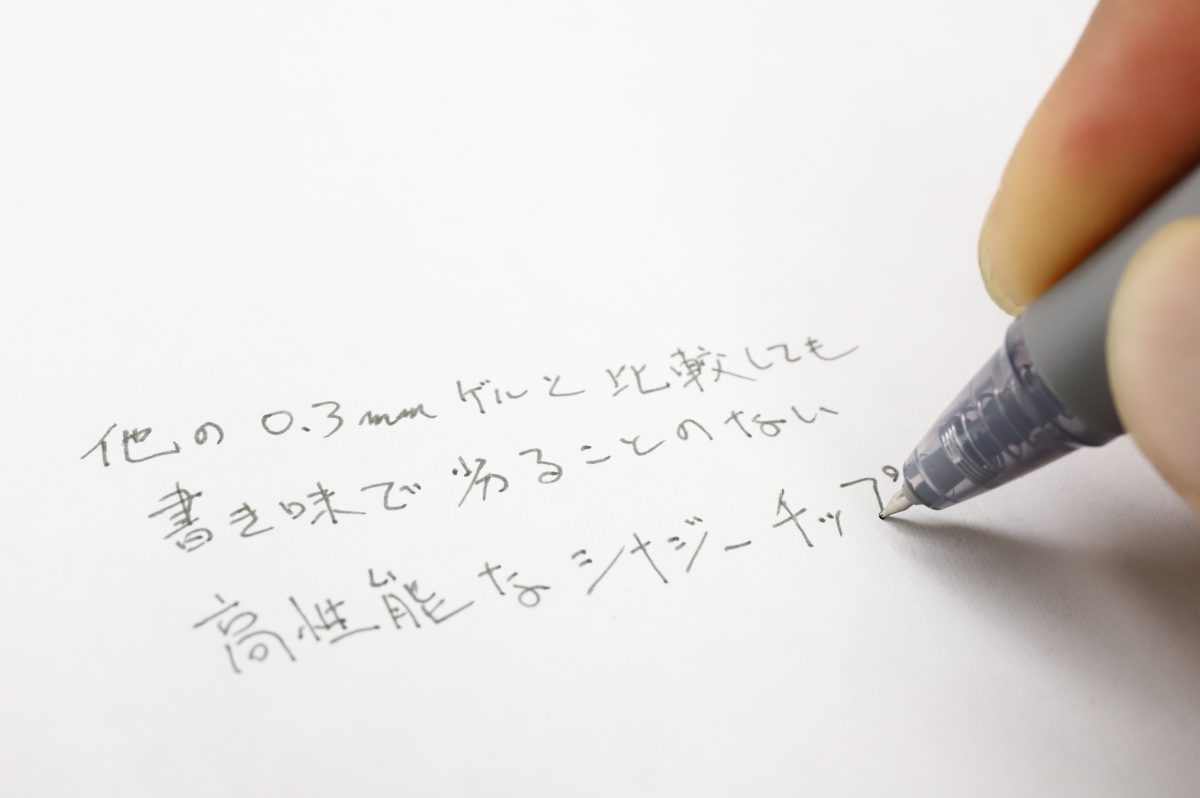

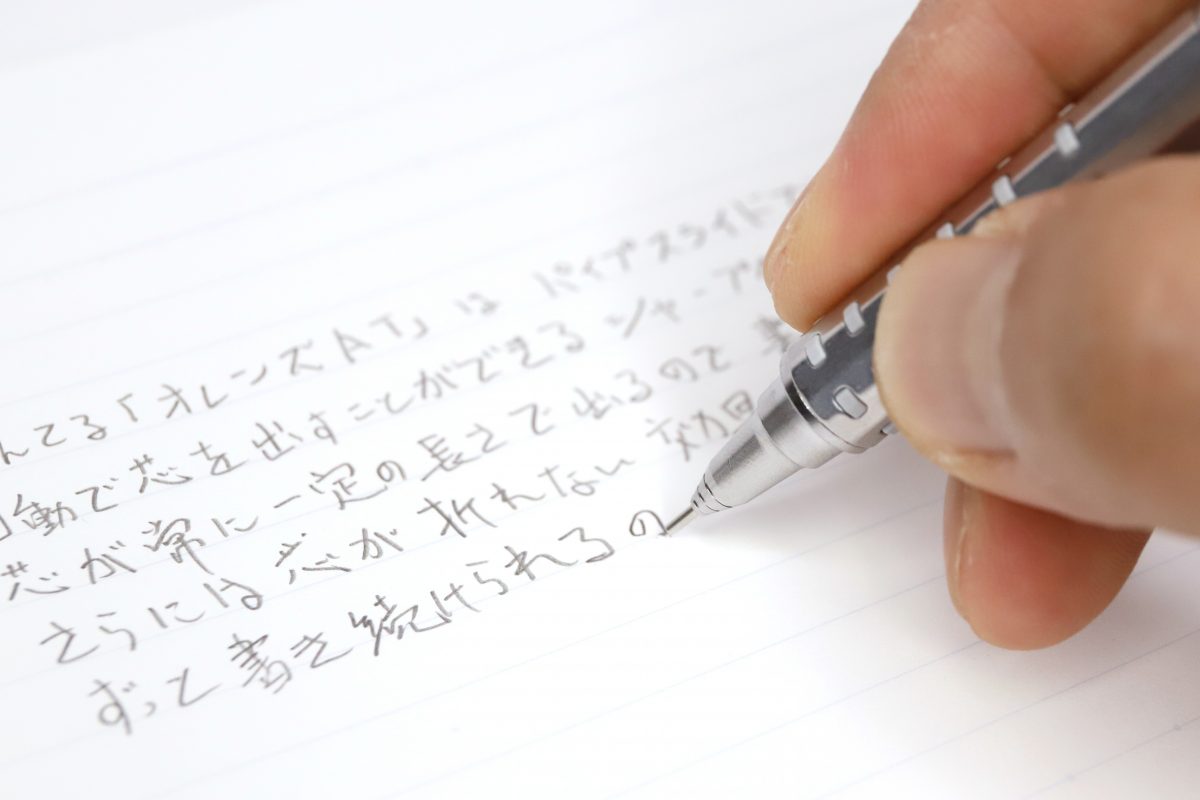

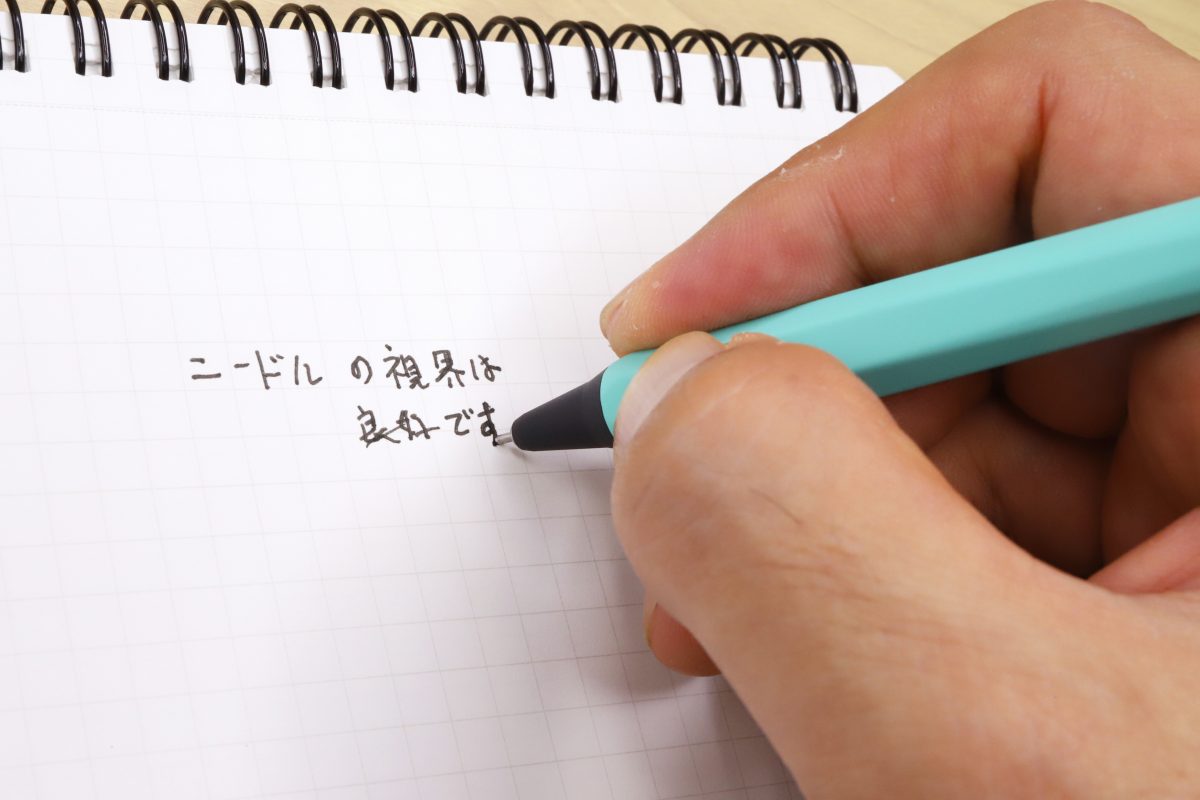

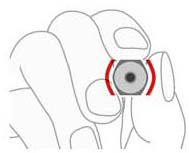

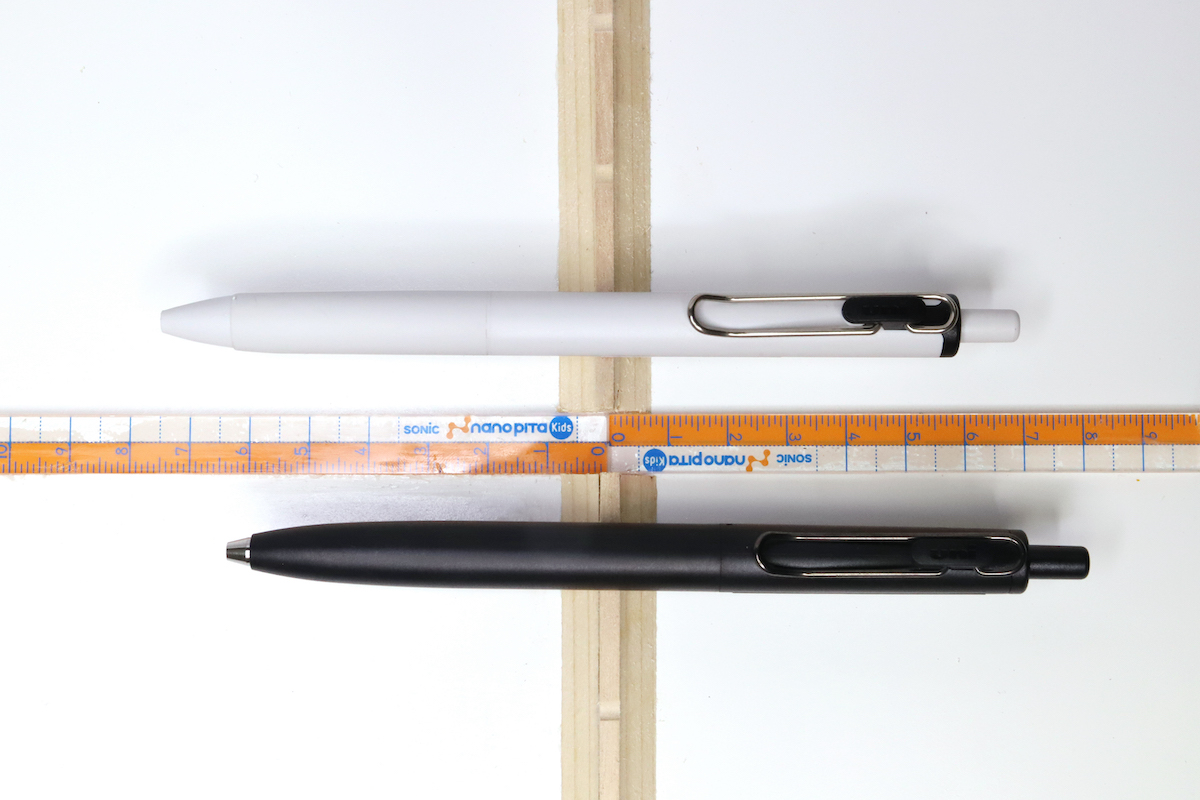

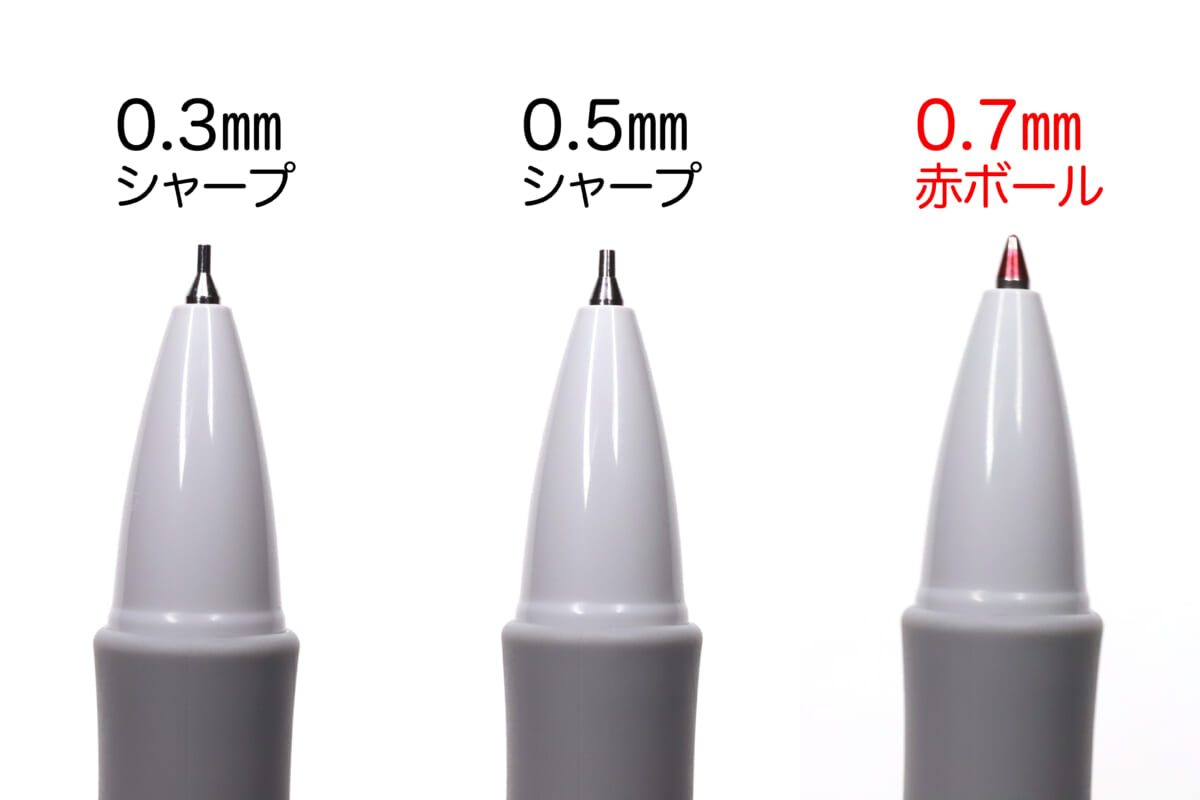

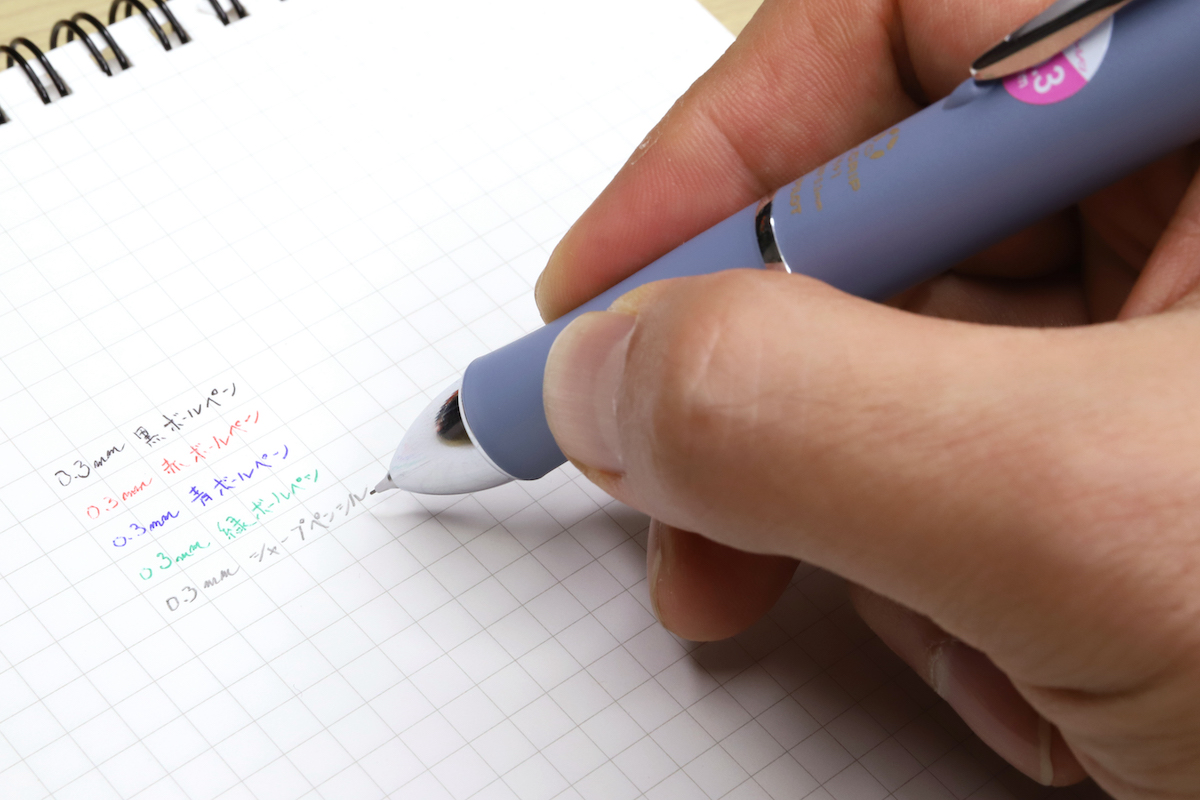

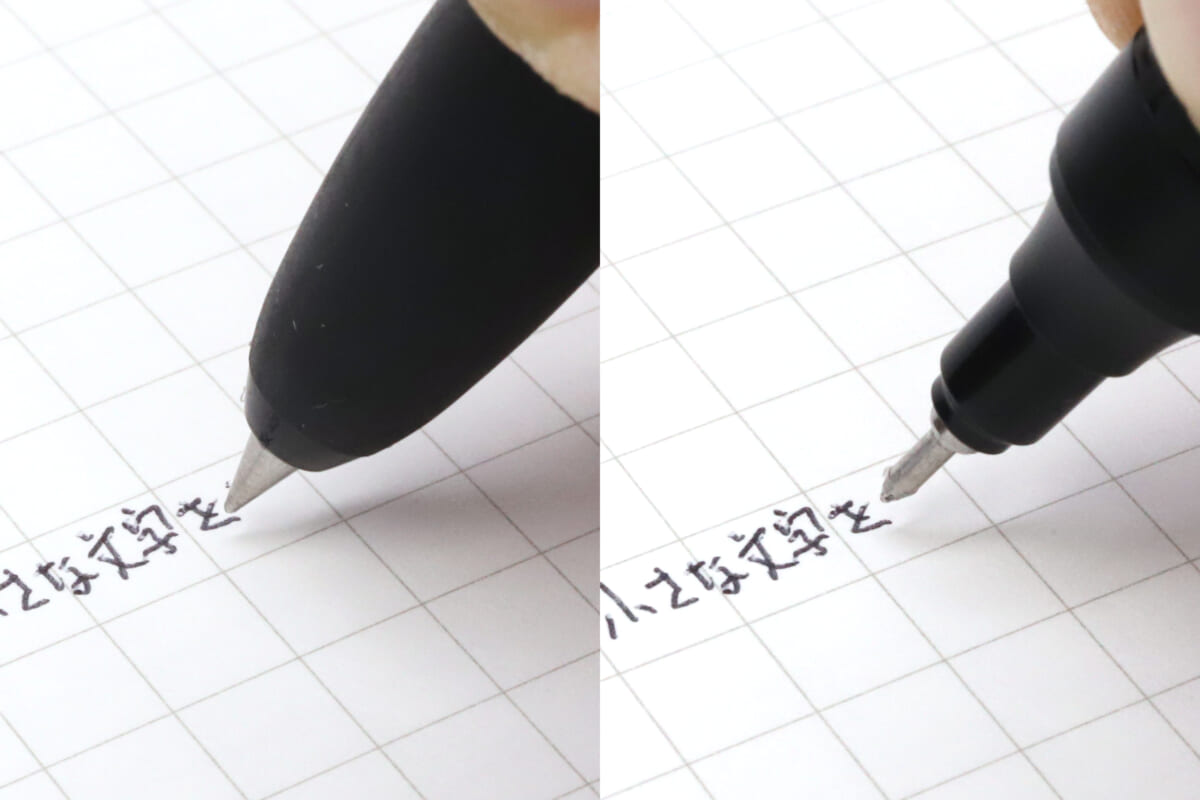

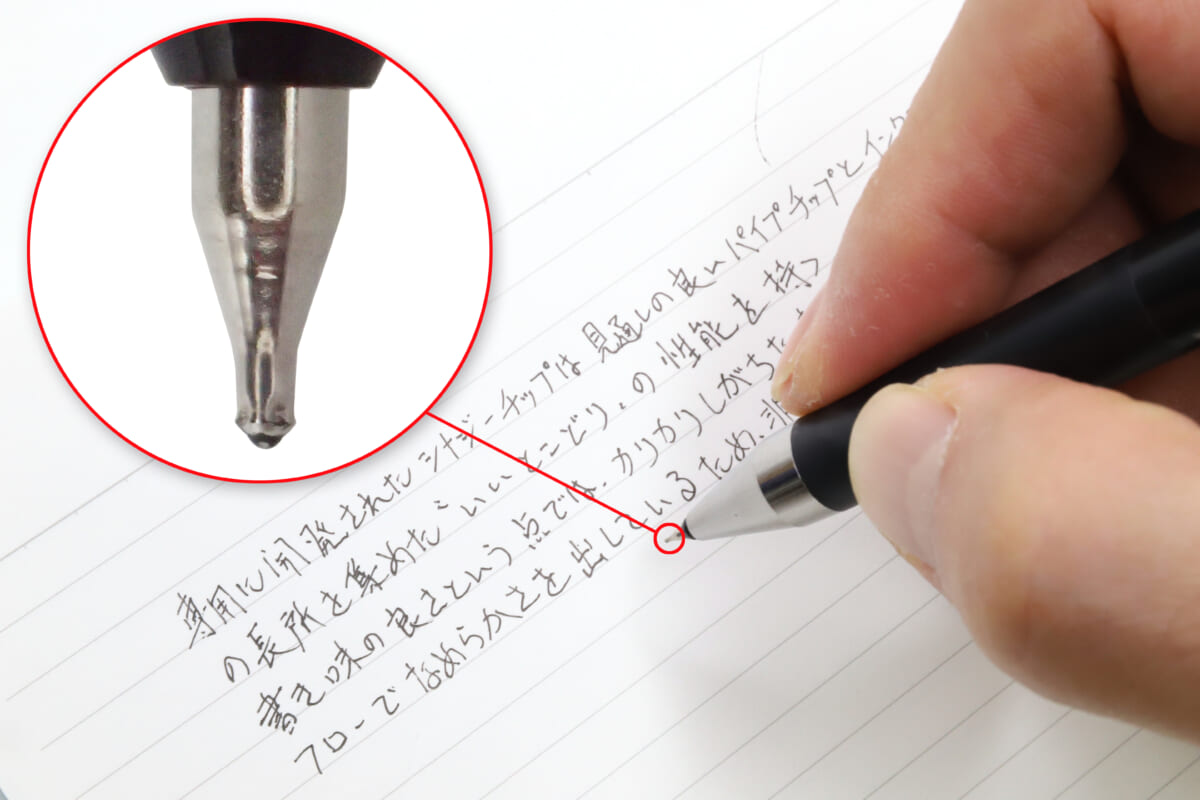

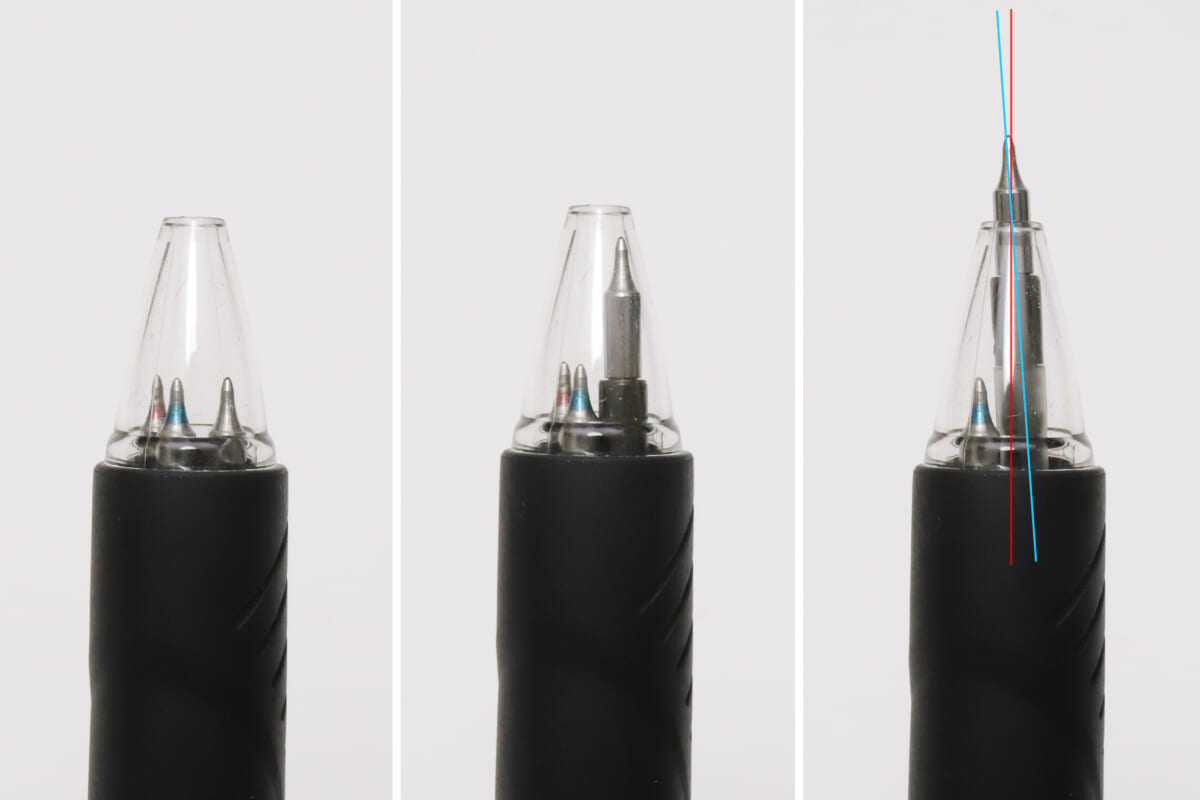

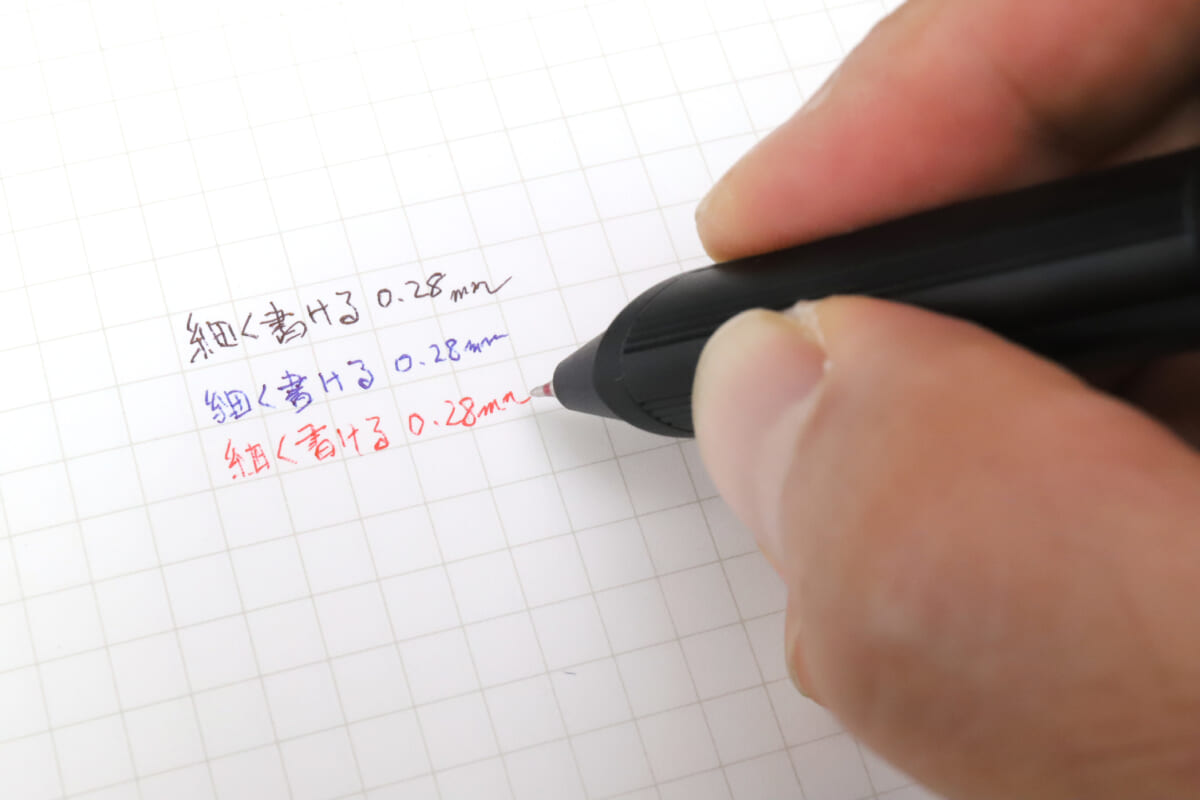

【エントリーno.03】パイロット ハイテックC LH-20Cシリーズ

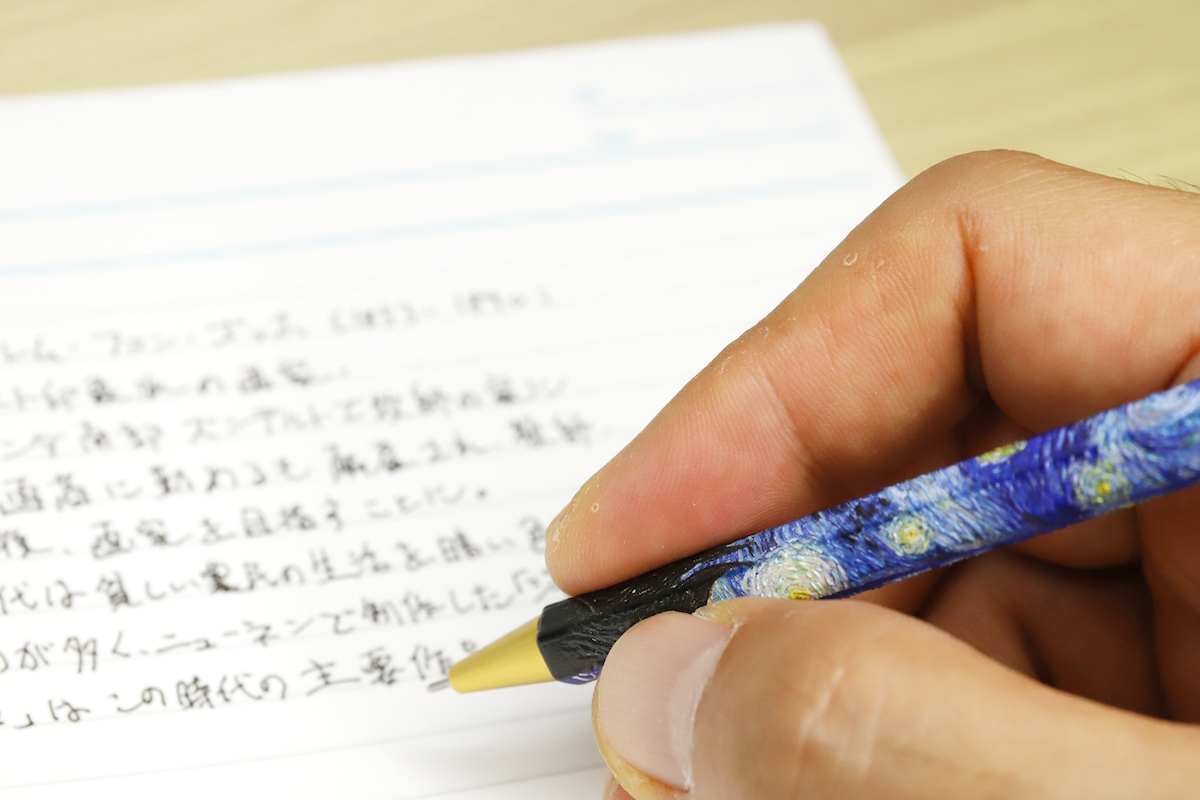

パイプの先端にある3つのくぼみによって極小超硬ボールを支えることで、自然なボール回転を実現。激細のゲルインクの文字も滑らかに書くことができます。実売価格216円。

【書き味】4.5点

摩擦が少ないため、細い文字でもグラつかずに書くことができました。跳ねも滑らかです。

【握り心地】3.5点

すべすべしていて、多少滑りやすいかも。グリップには凹凸があり、指で力を入れやすいです。

【インク流量】4.点

過不足のない、ちょうど良い流量。手帳から宛名書きまで、幅広く活躍しそうです。

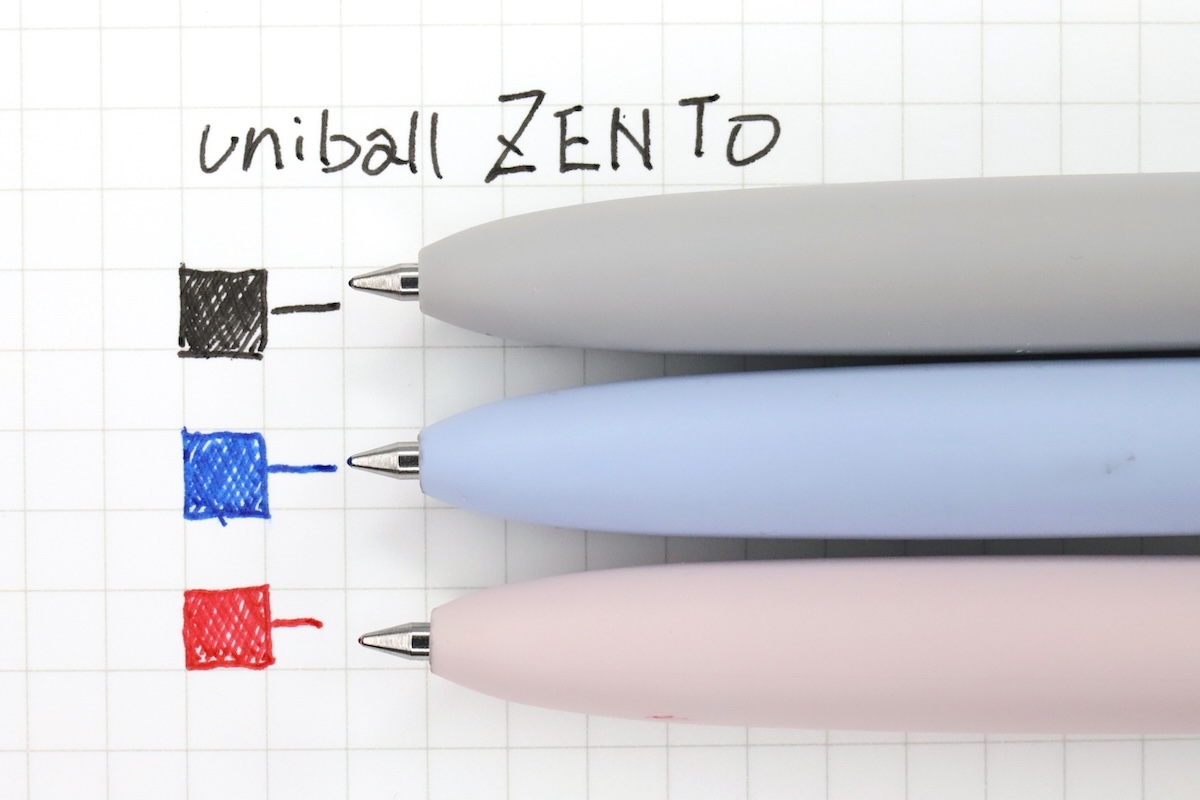

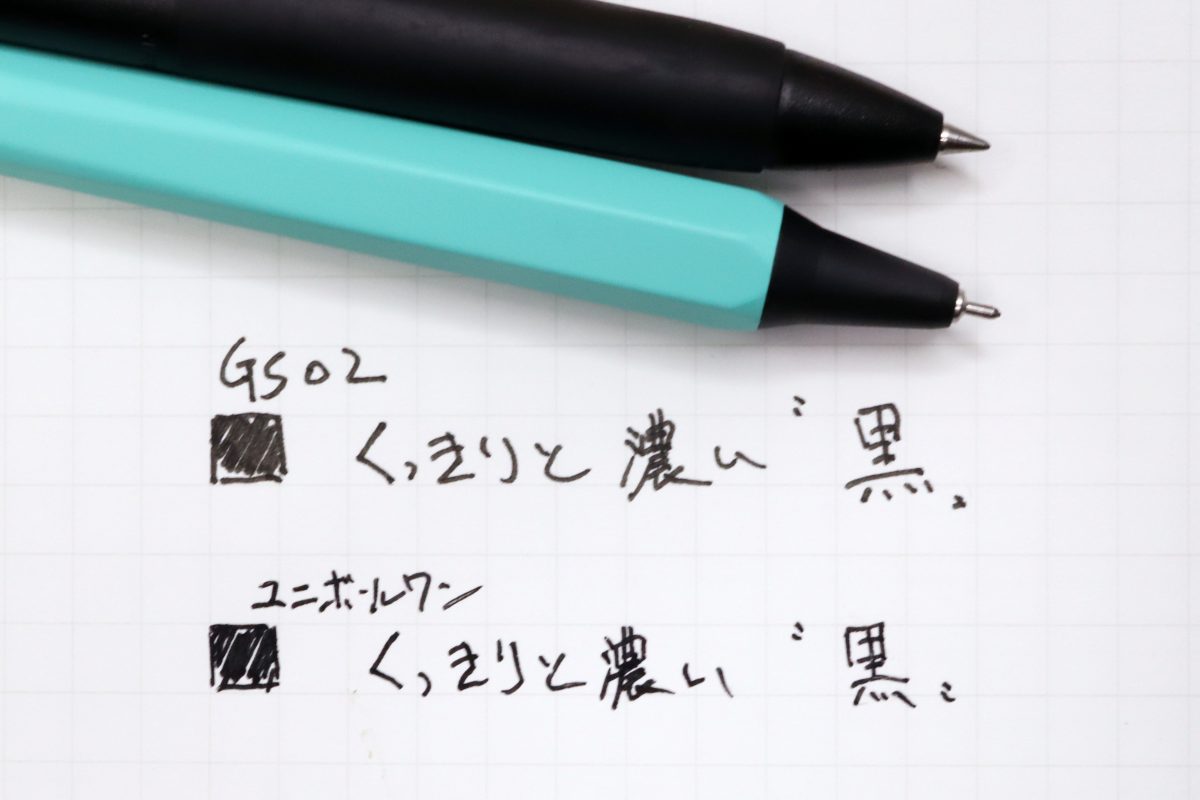

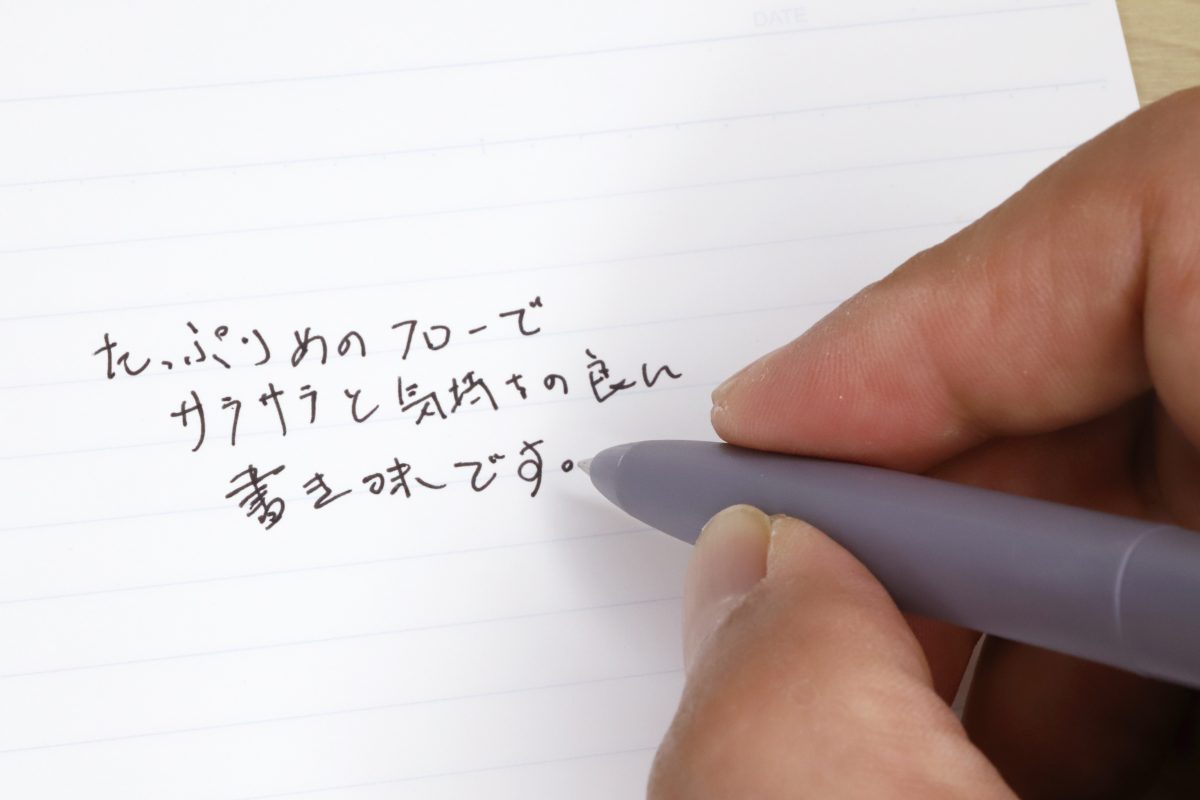

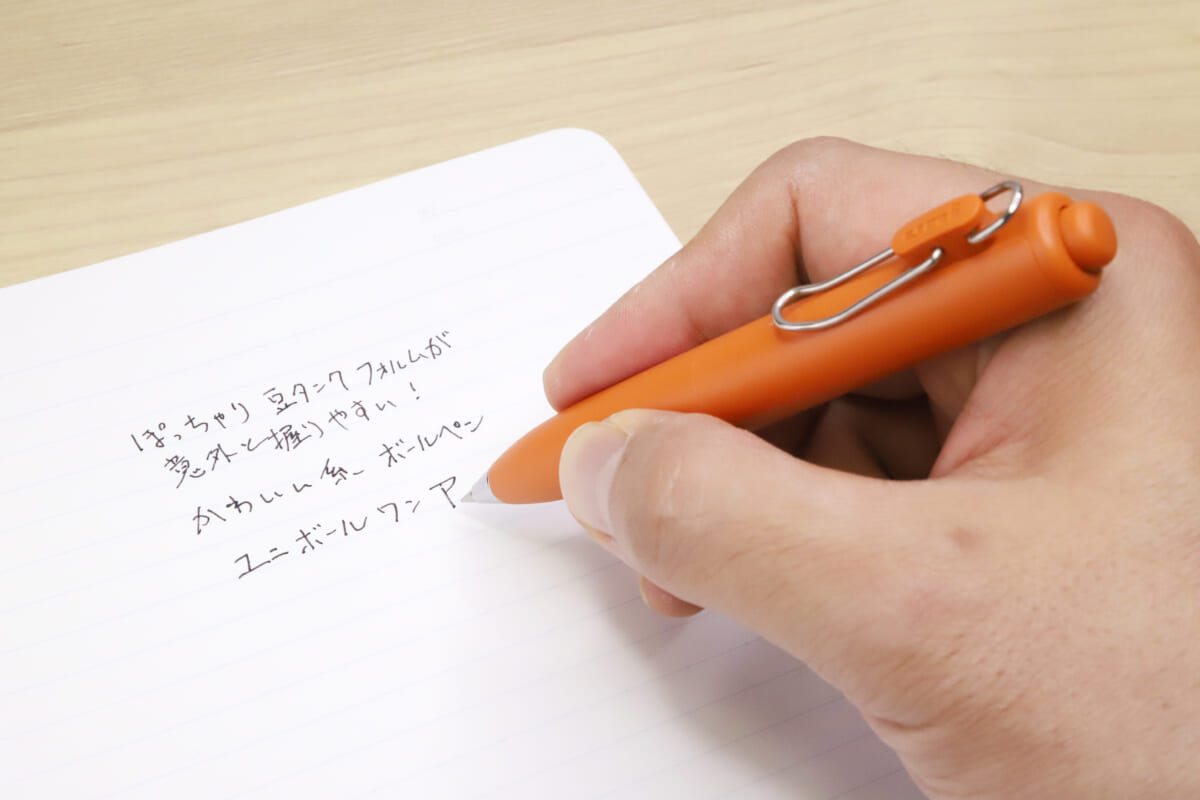

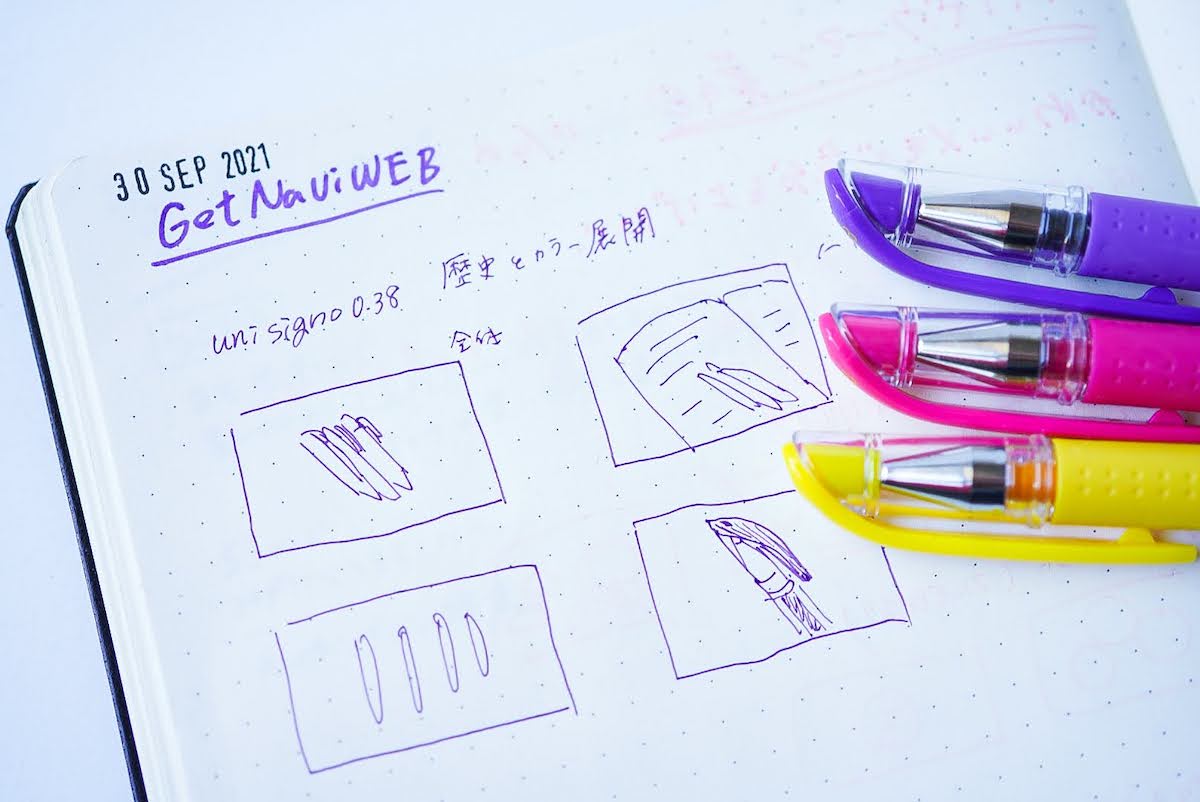

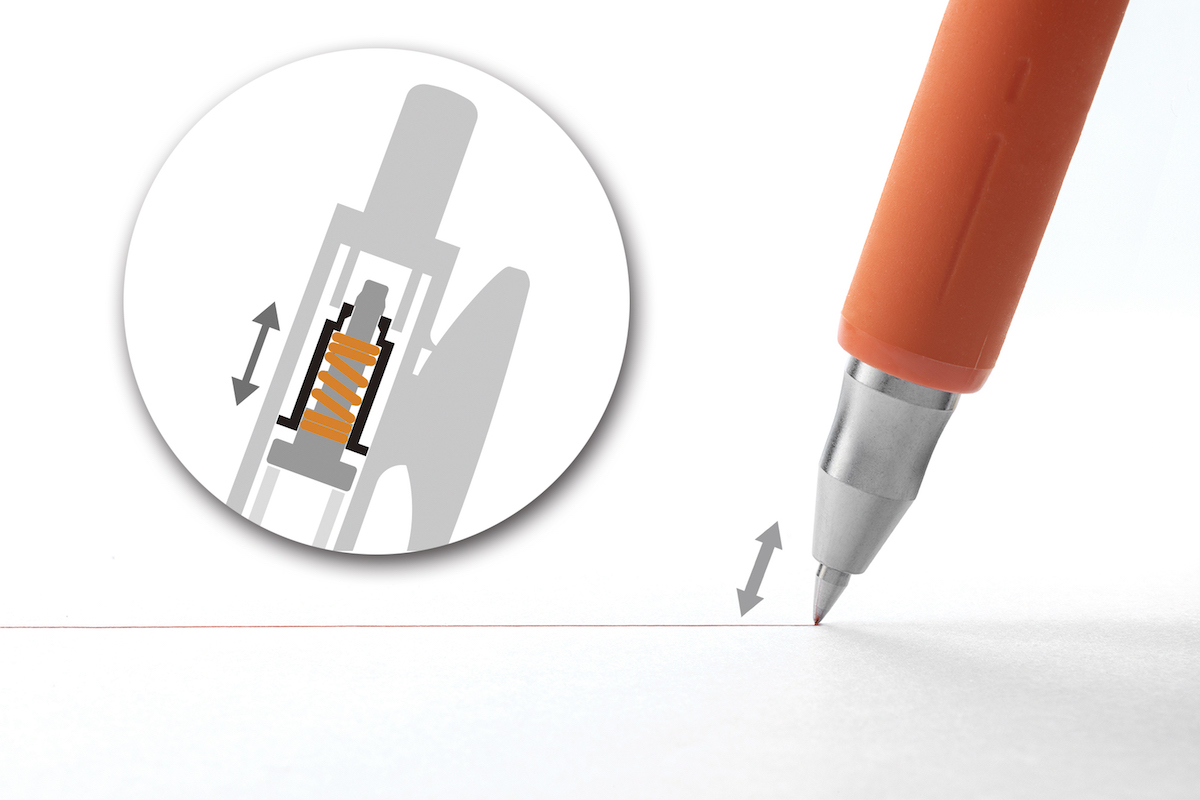

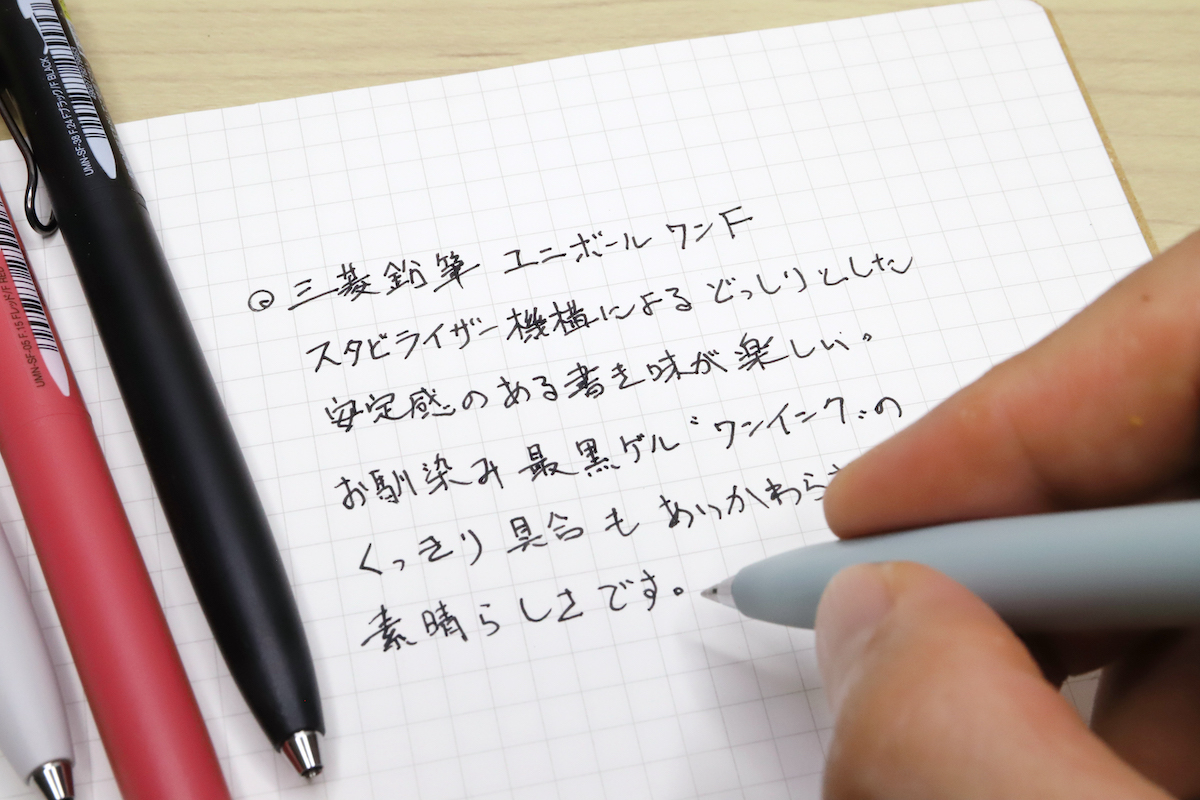

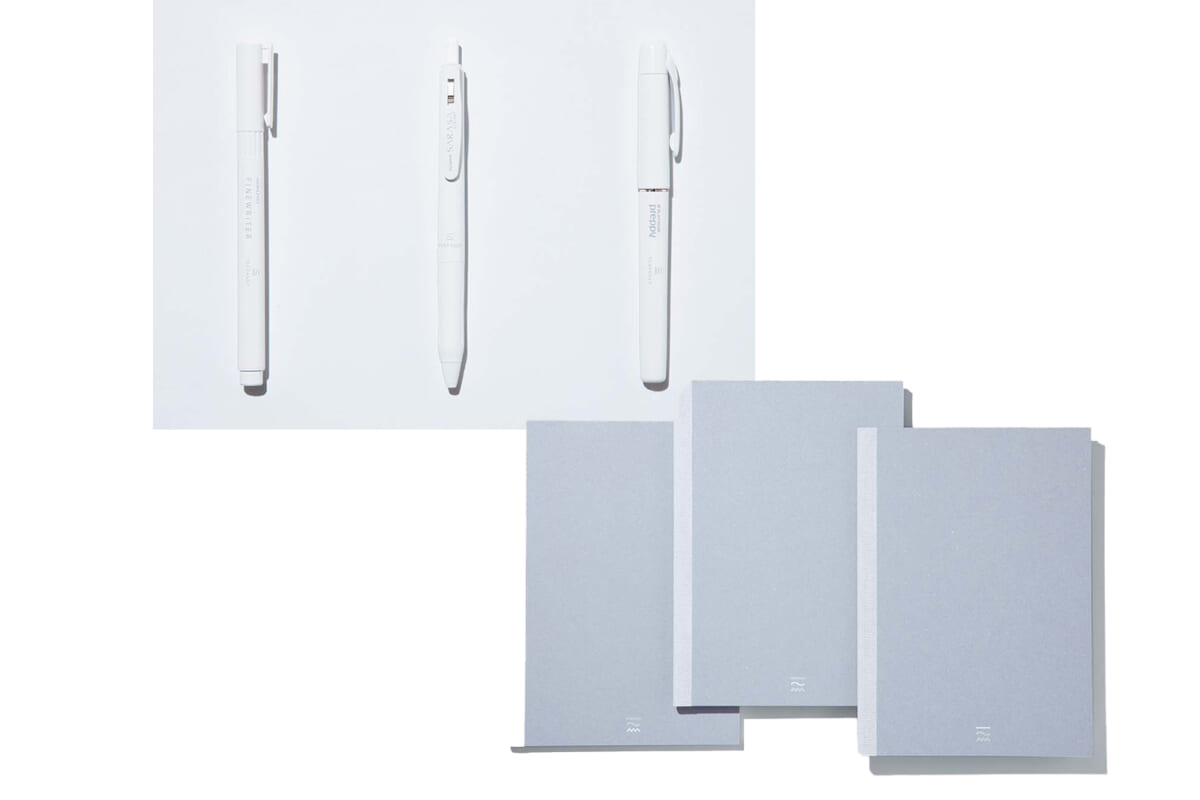

【エントリーNo.04】三菱鉛筆 ユニボールシグノ RT1

チップ先端の角をなくすことでペン先と紙の摩擦抵抗を軽減したゲルインクモデル。スムーズで気持ちの良い書き味を実現しました。継ぎ目が目立たないデザインも秀逸です。実売価格150円。

【書き味】5点

角がないため一気に書き上げられるという心地良さがあります。力がいらないのも利点です。

【握り心地】4.5点

先軸全体にラバーグリップを採用。適度な柔らかさがあるため、軽く握りやすいです。

【インク流量】4点

最初はかすれ気味。すぐに一定の流量になり、安定しました。極細なので手帳に向いています。

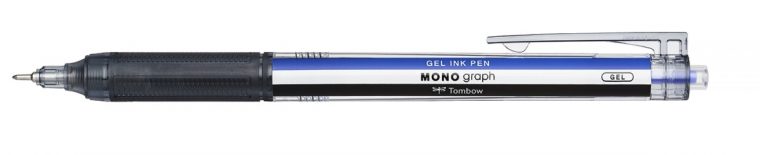

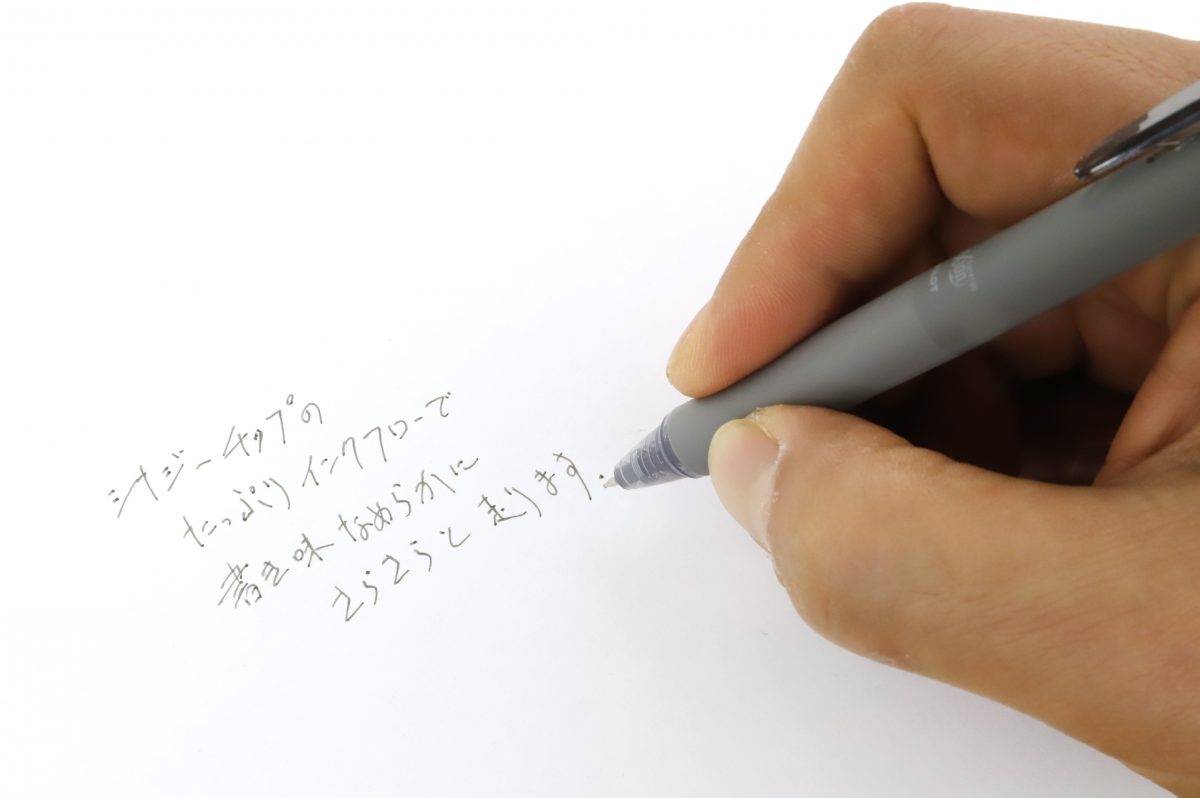

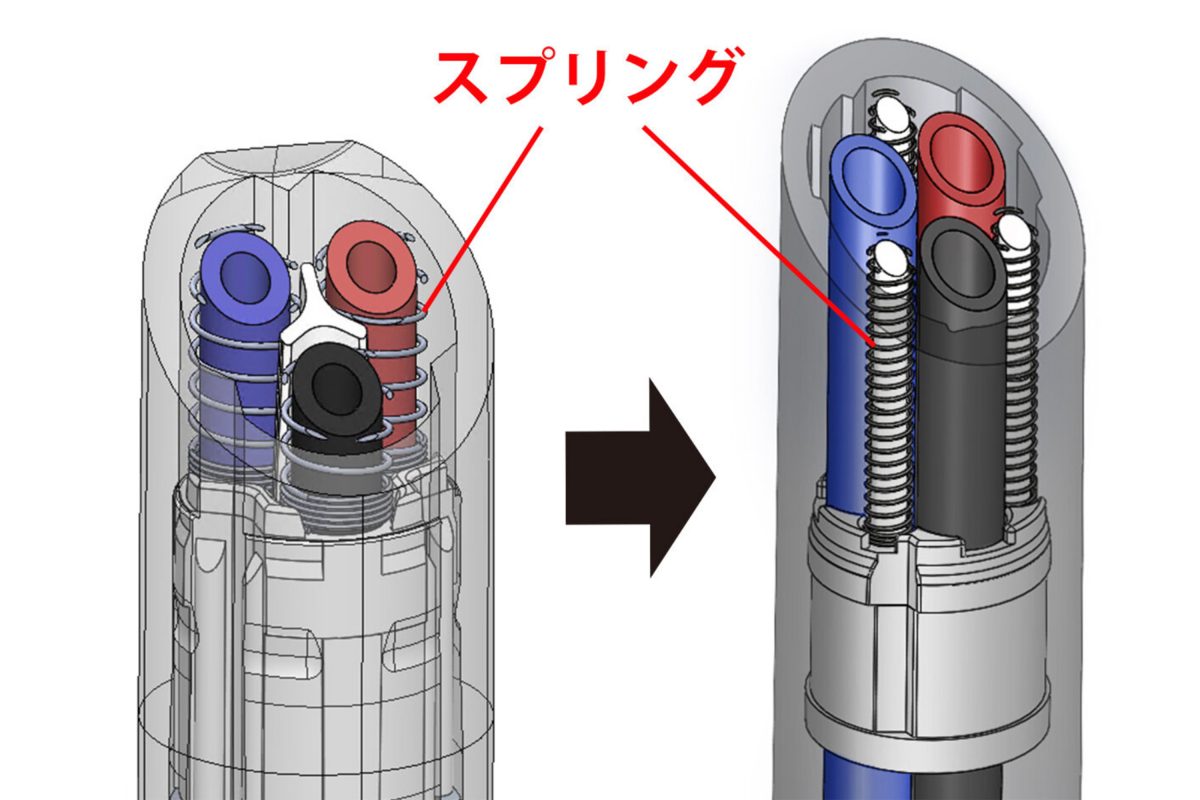

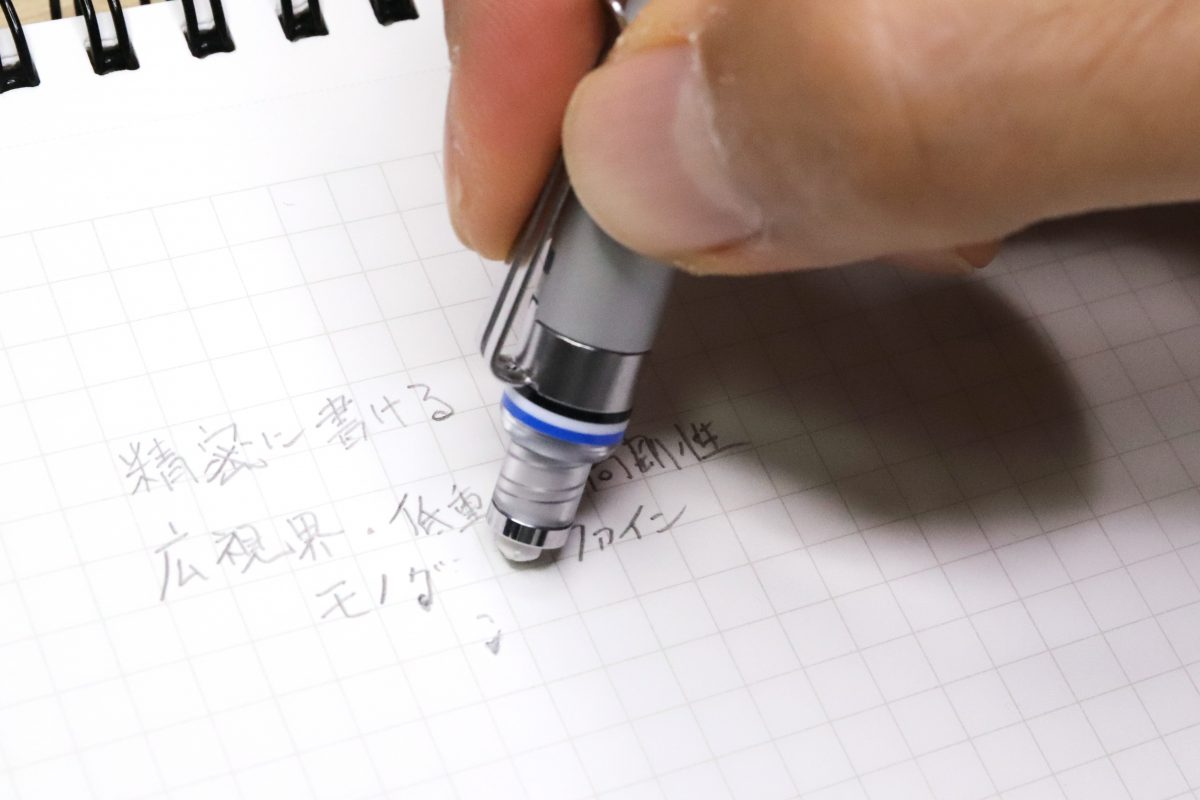

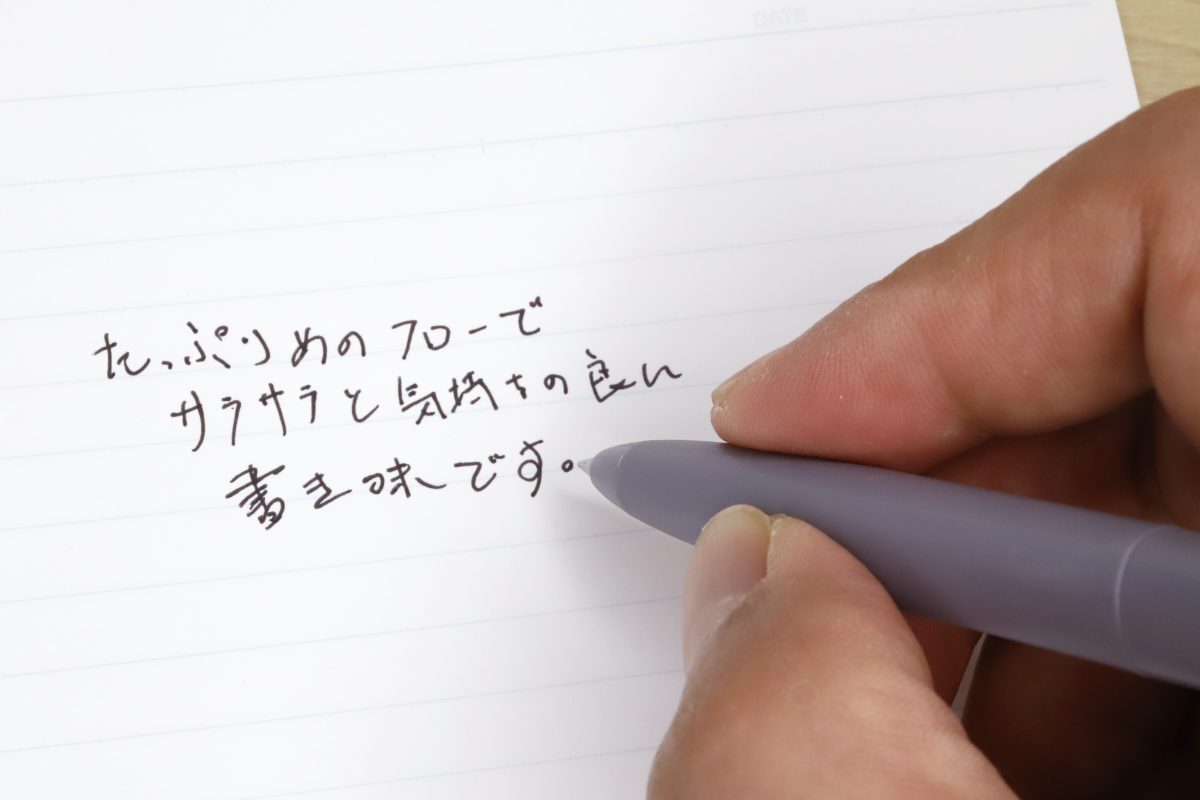

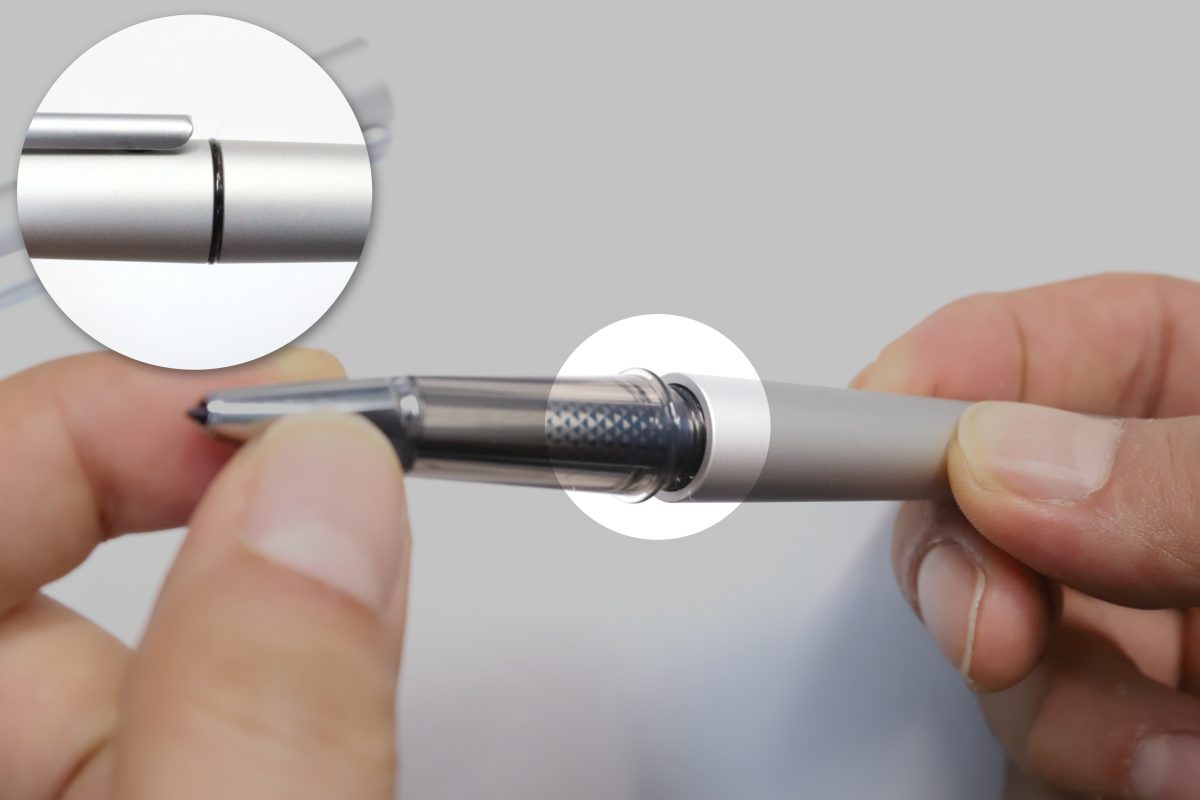

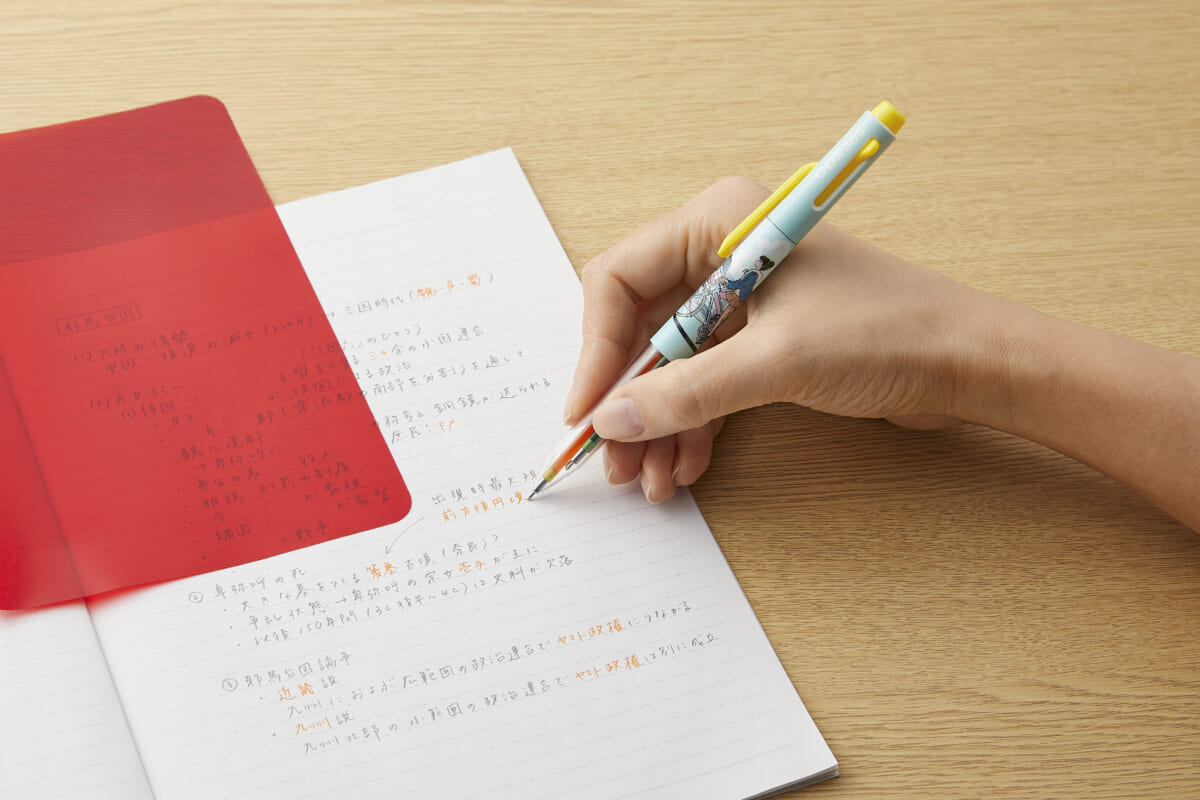

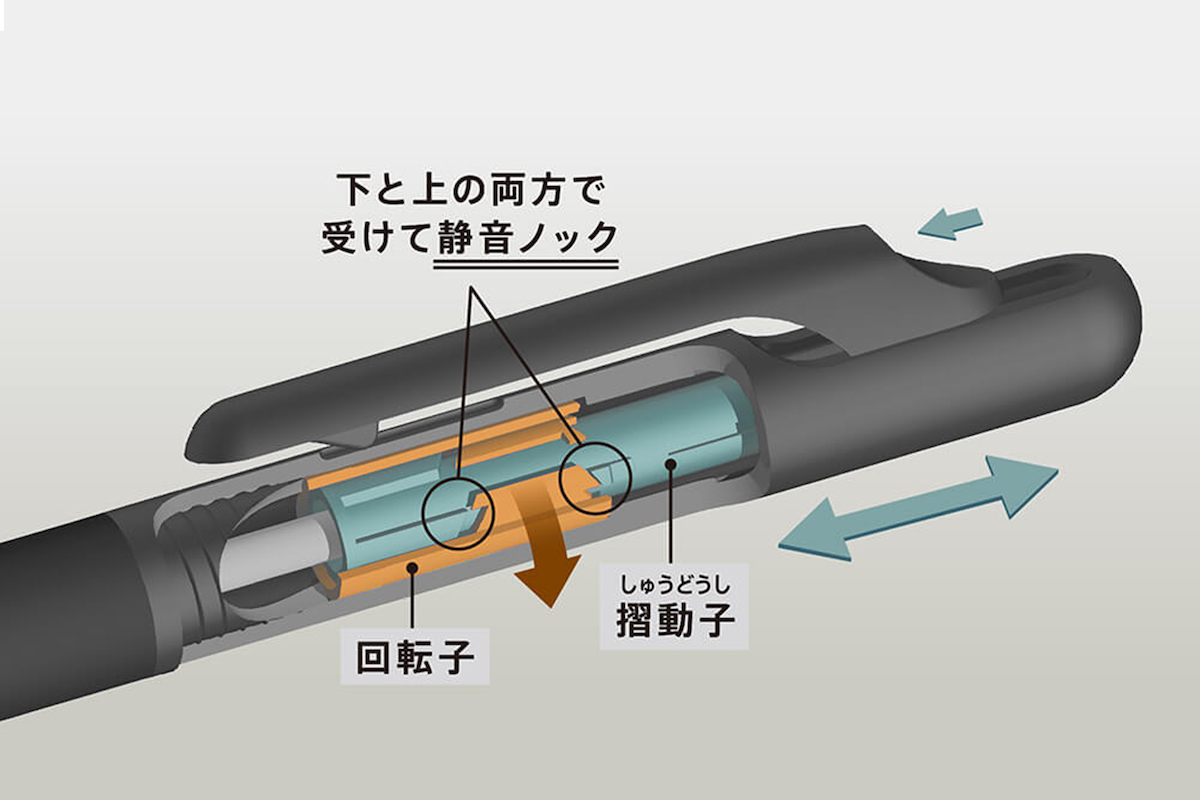

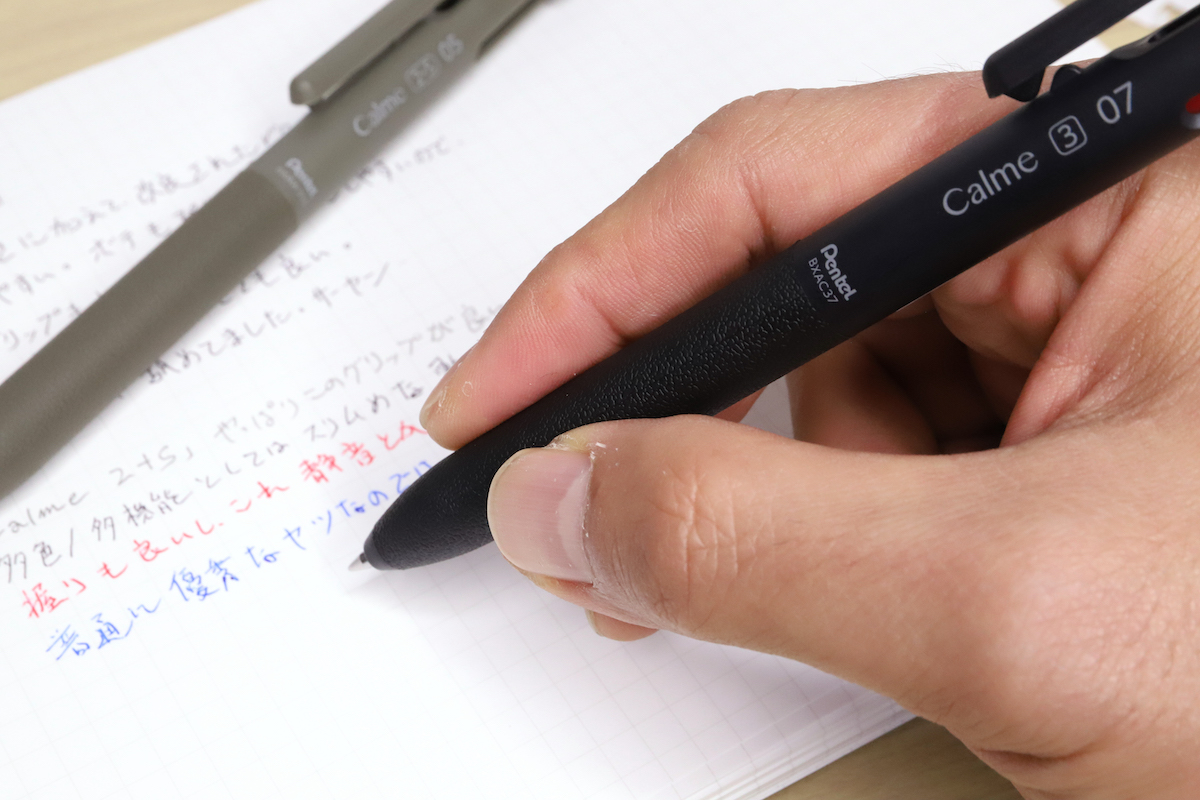

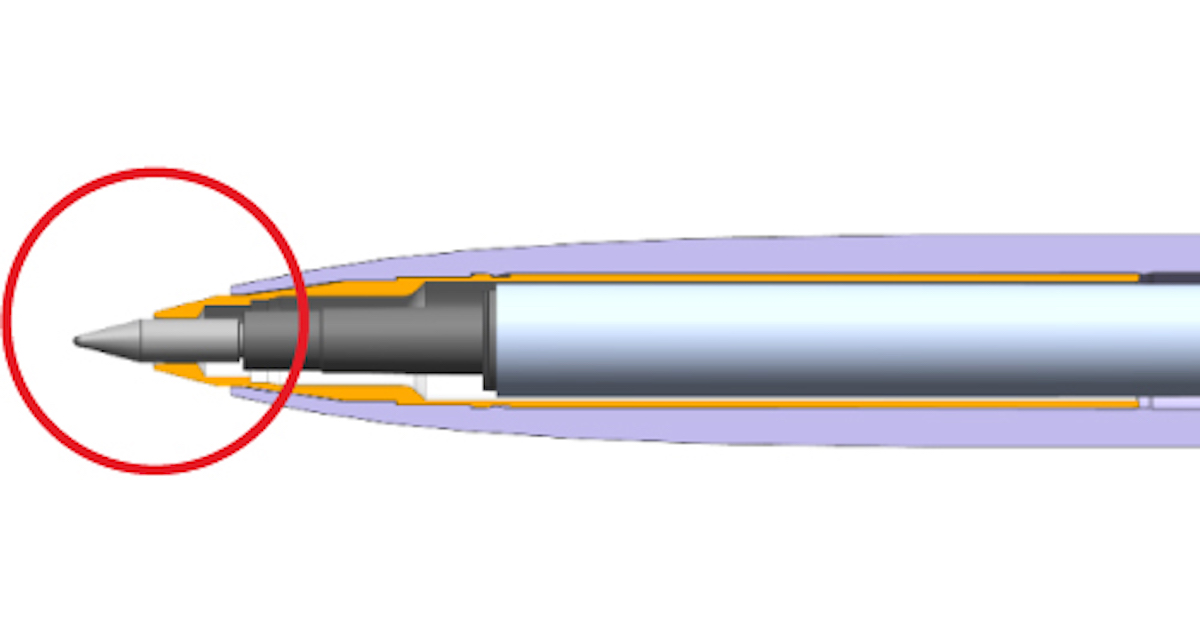

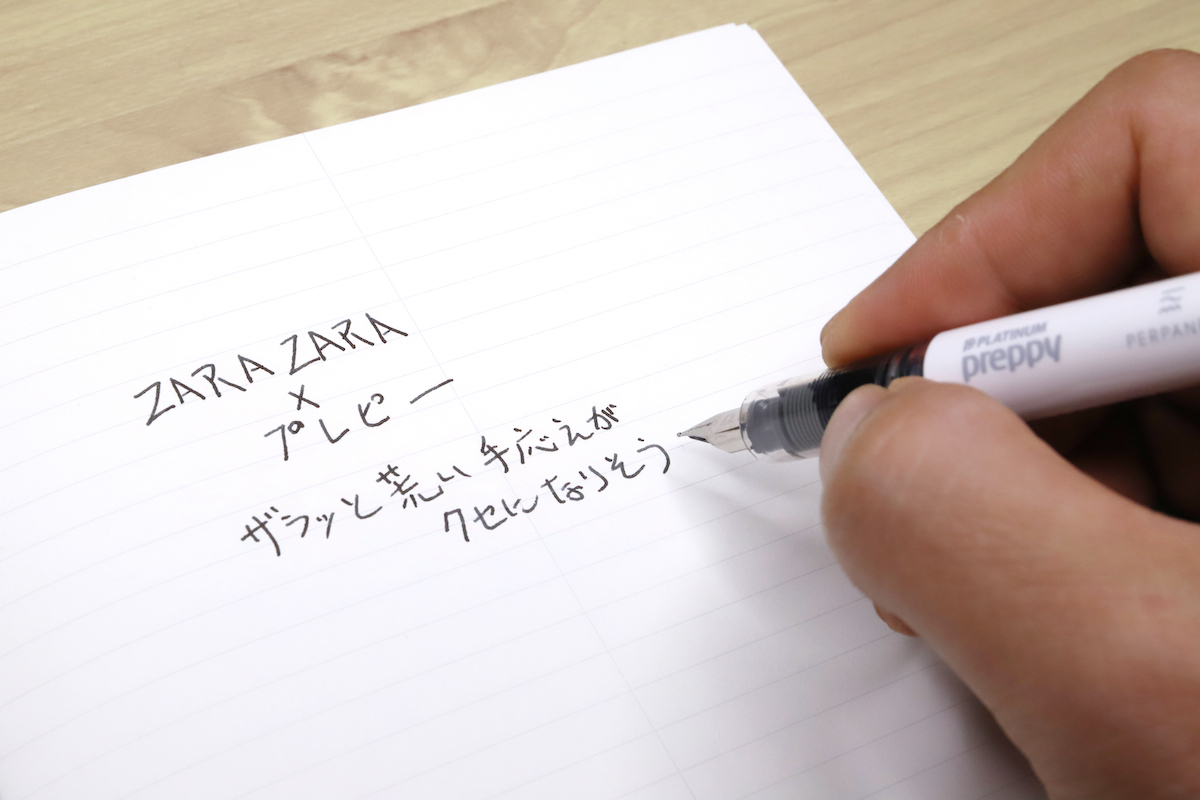

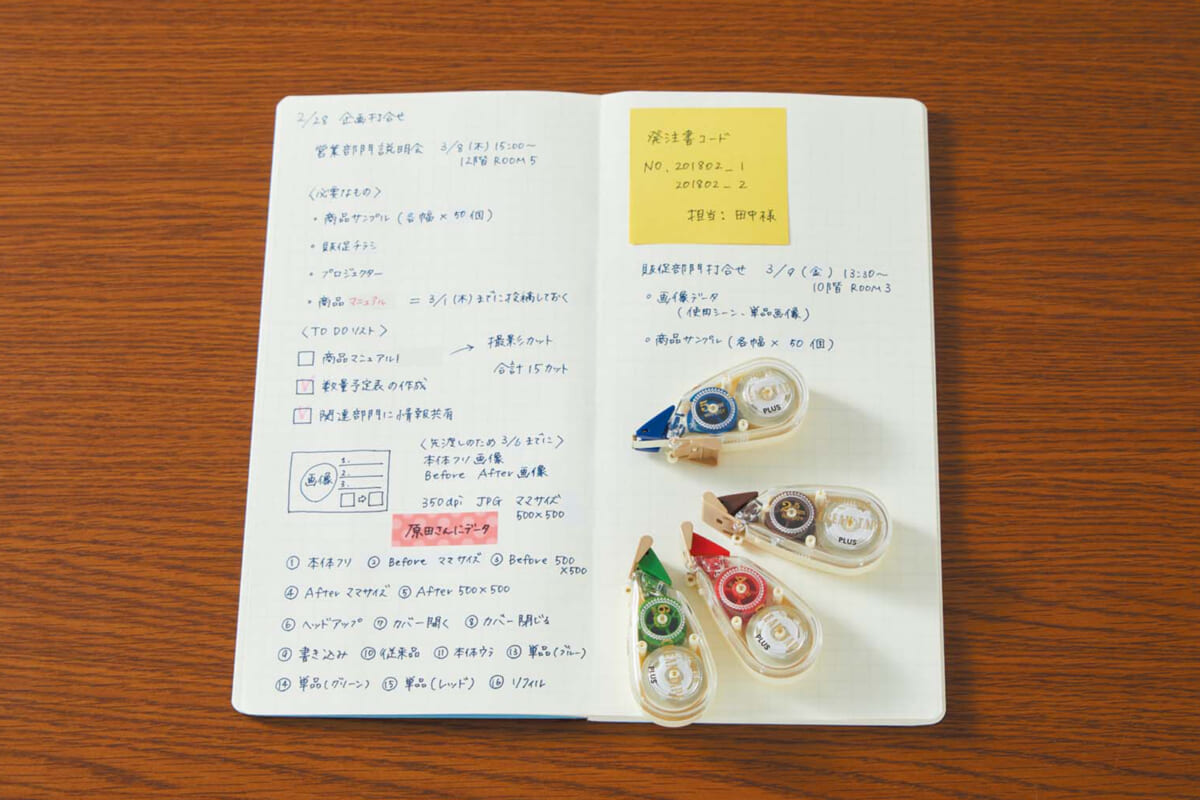

【エントリーNo.05】三菱鉛筆 ジェットストリーム SXN-150シリーズ

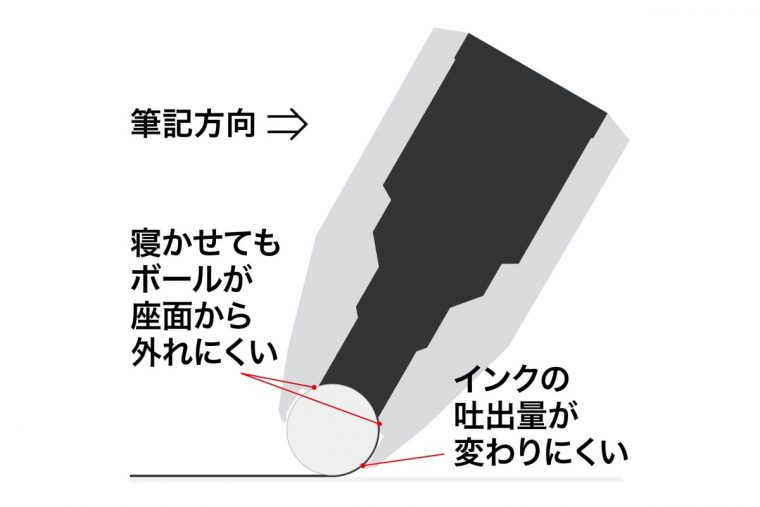

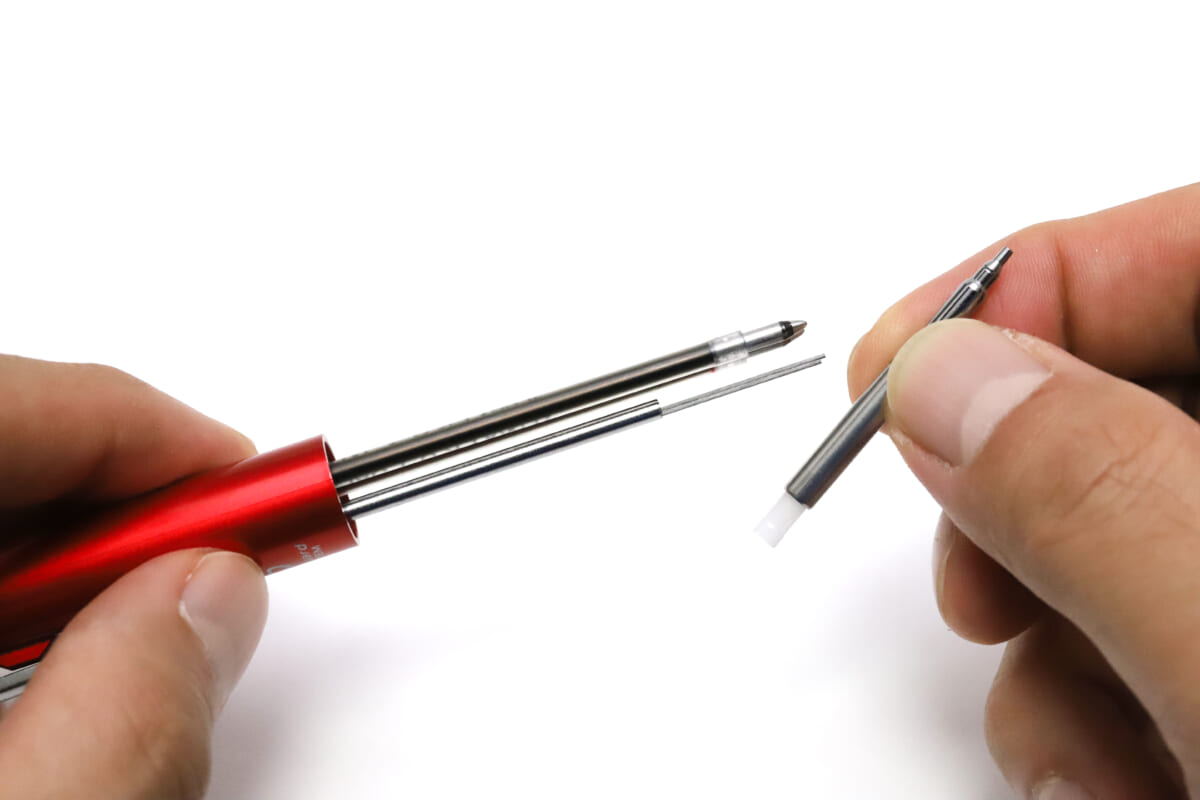

スプリングチップとツインボールという2つの機構を搭載することで、低粘度な独自の油性インクのペン先からの漏れ出しを防止。さらに、インクの逆流も防いでいます。実売価格112円。

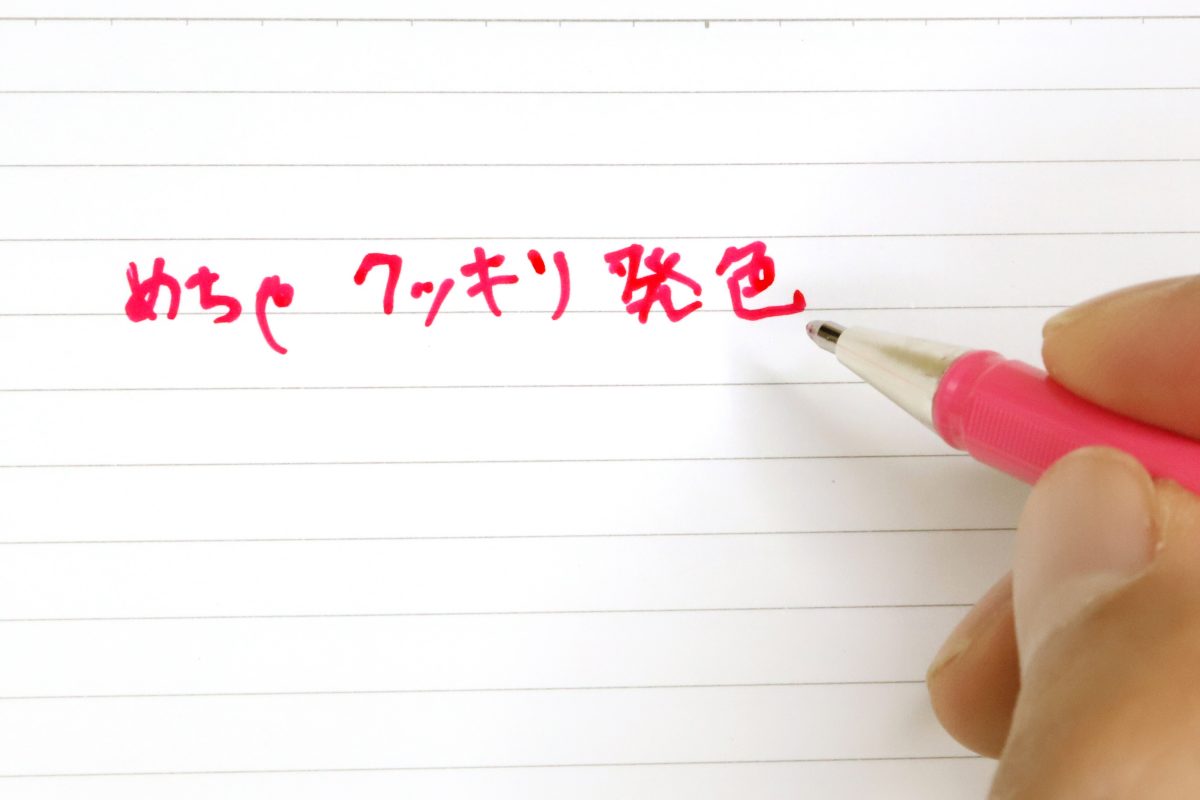

【書き味】5点

筆記抵抗が少なくて、スイスイとペンが滑りました。力を入れずにくっきりと文字が書けます。

【握り心地】4.5点

グリップはソフトな持ち心地。書き疲れしにくく、長時間の筆記にも向いています。

【インク流量】5点

軽く書くだけでしっかりとインクが出ます。過不足ない量なので、滲むことも少ないです。

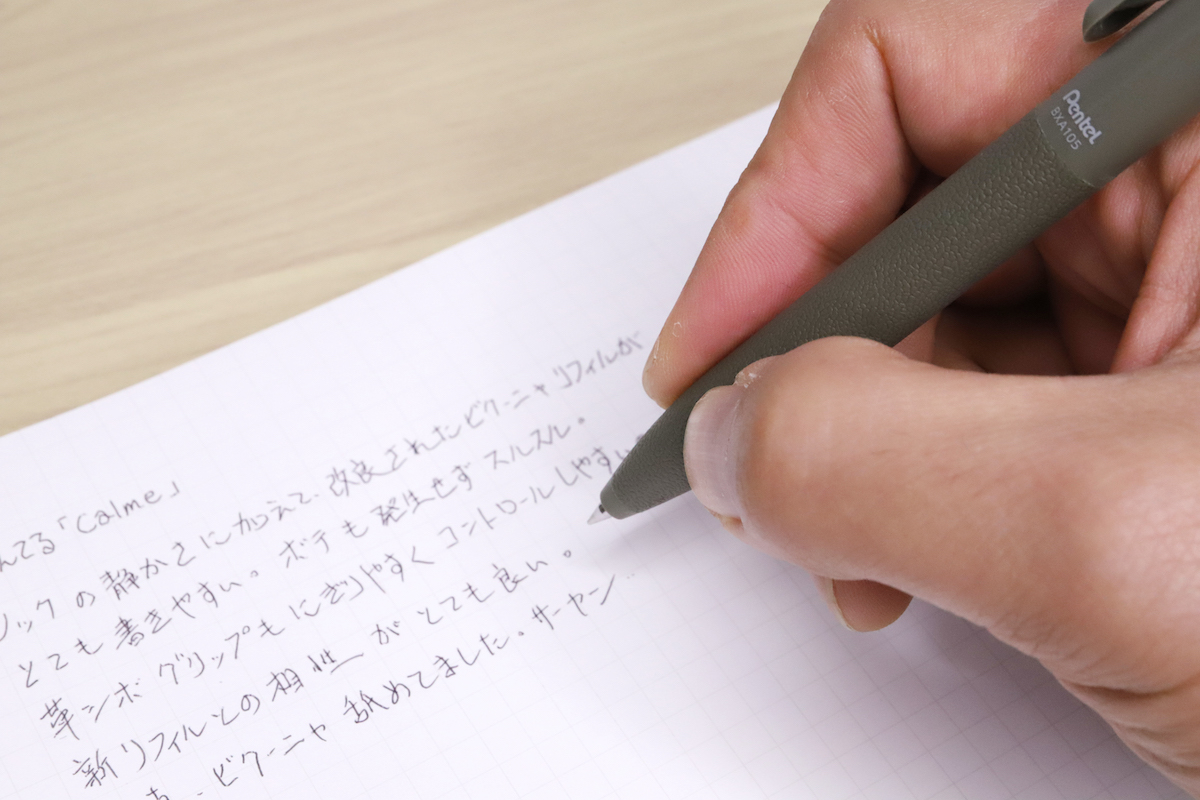

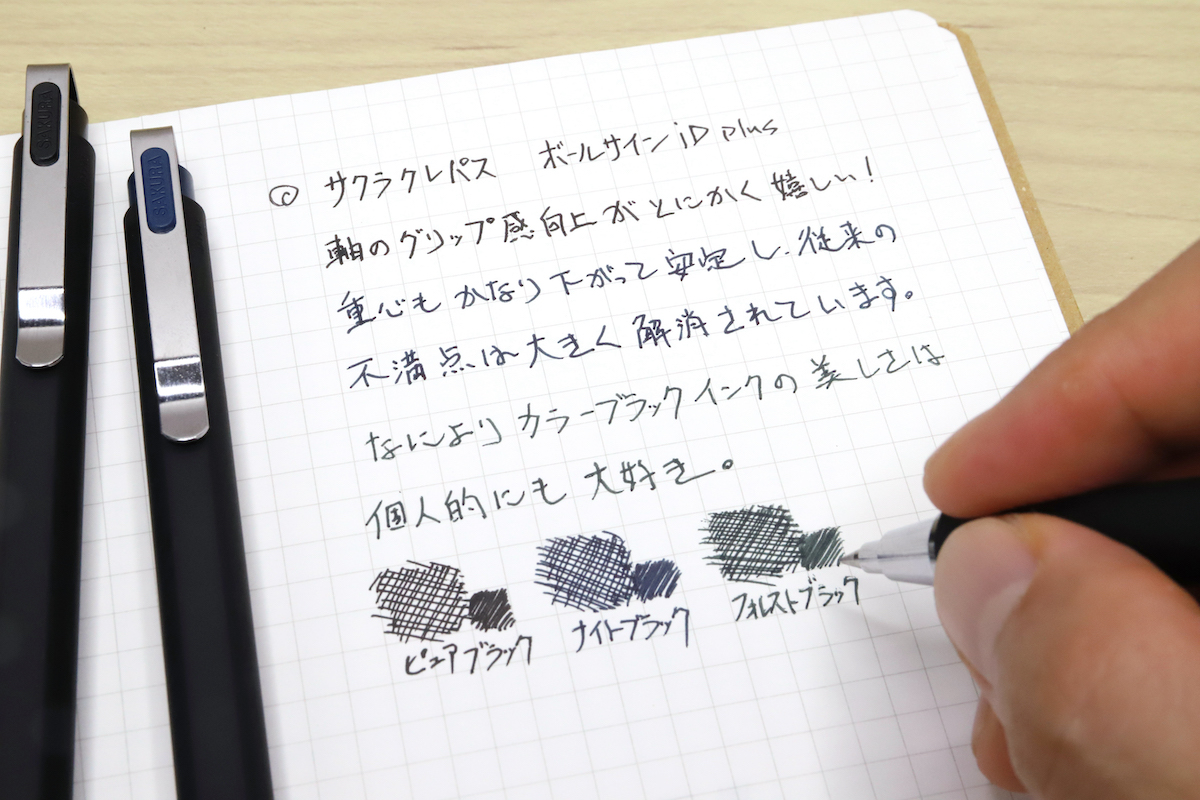

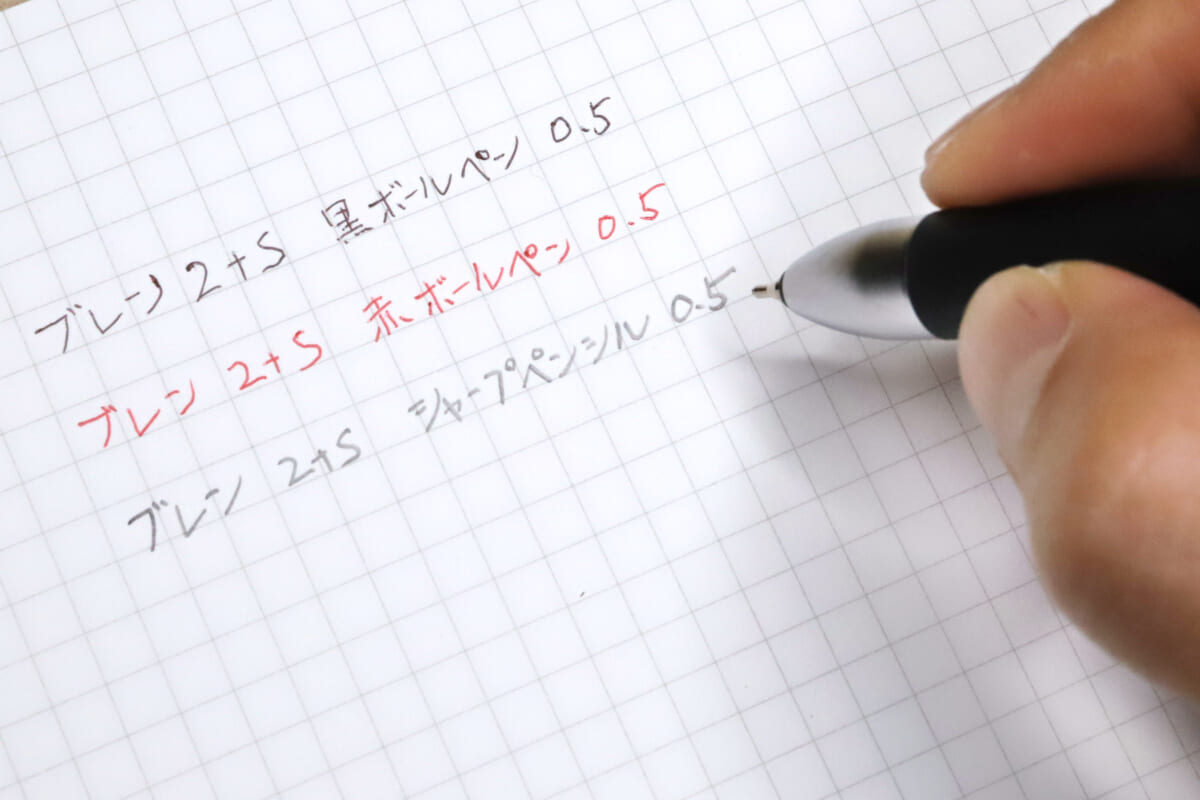

【エントリーno.06】ぺんてる ビクーニャ BX155シリーズ

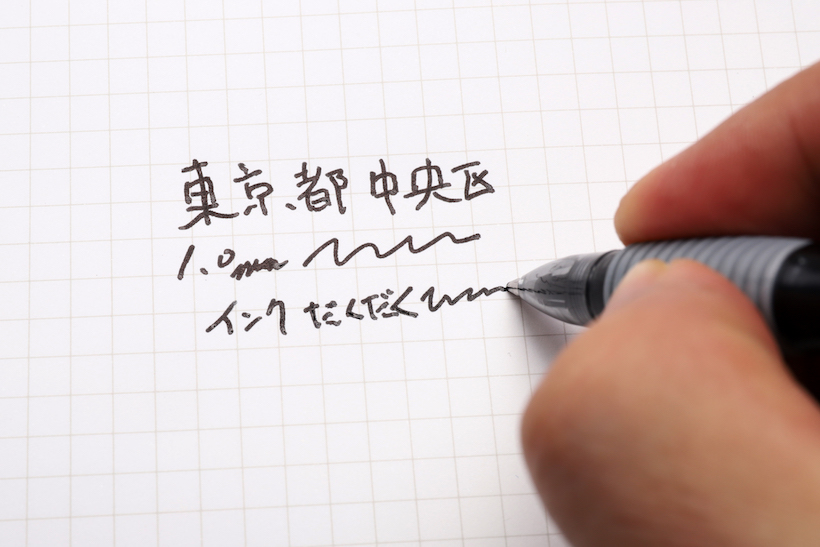

超低粘度のビクーニャインキを採用した油性ボールペン。独自の潤滑剤を用いることで、インクをたっぷりとボールに供給。軽やかで滑らかな書き味を実現しました。実売価格139円。

【書き味】4.5点

手応えがないほど柔らかい書き心地が味わえます。鮮明な筆跡を得ることができました。

【握り心地】4.5点

グリップ部には指紋ピッチを使用。指先が滑りにくくなっており、フィット感も高いです。

【インク流量】4点

インクの出は最後まで抜群。途中でダマになることもあるものの、長文も一気に書けました。

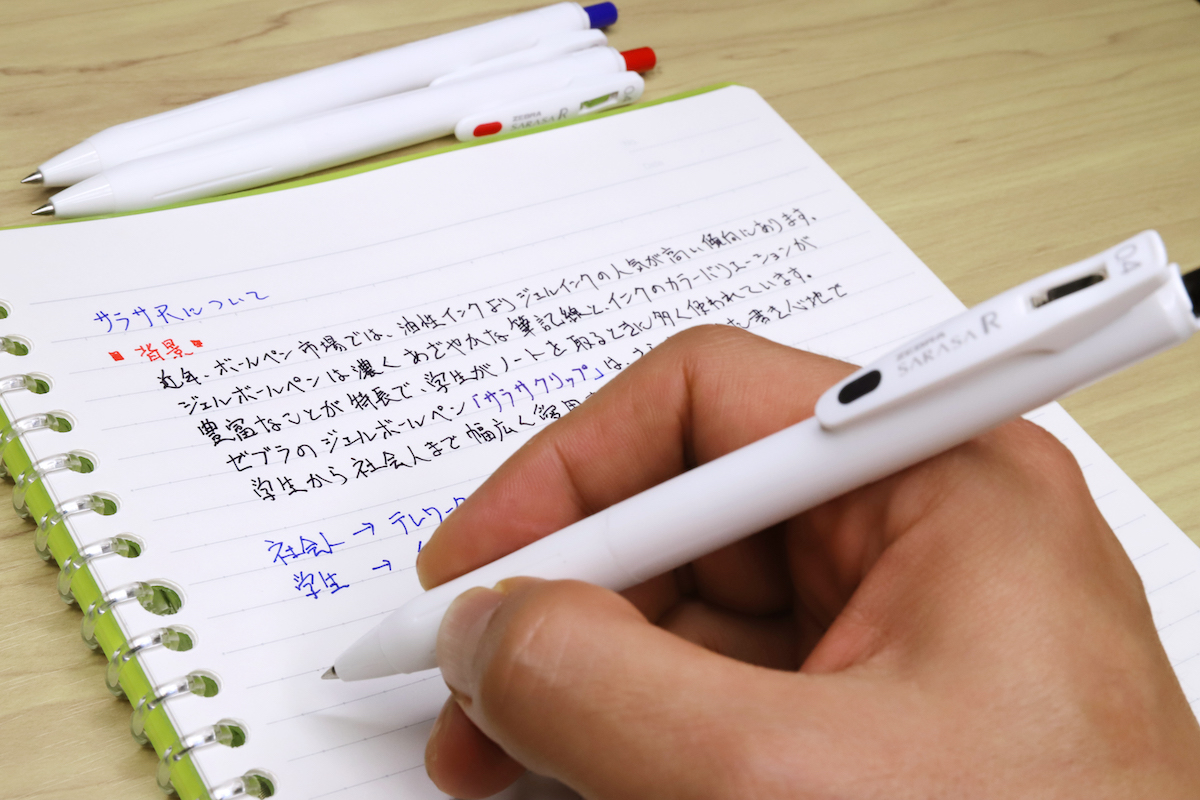

ボールペン大賞 三菱鉛筆 ジェットストリーム

総評 油性の弱点を克服したジェットストリームが◎

書き味は個性の差も見られましたが、多くは滑らかで高評価に。また、インク流量もどれも高水準で大きな差は生まれませんでした。

「低粘度油性ボールペンのなかで人気・実力ともにトップレベルのジェットストリームはソフトで書き疲れのしにくい握り心地で、サラサラと書いただけでしっかりとした文字が書けるのが◎。ペン先からのインク漏れ対策も十分で、汚れが気になる油性ボールペンの弱点をしっかり解消しています」(菅さん)