ゴールデンウィークの予定はお決まりですか? 海外旅行を検討されている方のなかには飛行機の乗り継ぎに不安がある方もいるかと思います。しかし、直行便を利用して行くことのできる国は30か国以上にも及ぶことをご存知でしょうか(2017年時点)? 本稿では、そのなかでも一度は行ってみたい穴場の国を5つ厳選しました。

なかには去年や今年、直行便を就航/再開した注目の国もあります。近場のアジアもいいですが、一見遠そうに思える国々も直行便なら近く感じられるかもしれません。

1:シンガポール(直行便で6~7時間)

日本から6〜7時間で行くことのできるシンガポールは、国内の主要空港から毎日直行便が出ています。東南アジア屈指の経済力と治安の良さを誇り、家族連れでも安心できるのが最大の魅力。

国土面積が淡路島ほどしかないことからも短い旅行にはピッタリです。またコンパクトな国である一方、人種や宗教は多種多様、食文化も中華から東南アジア、ヨーロッパ本場のものまでさまざま。子どもから大人まで飽きないアトラクションが多くあり、誰が行っても飽きない数日間を過ごすことができるでしょう。

直行便情報(2018年4月現在)

◆運行会社:シンガポール航空、日本航空、全日空 、ジェットスター・アジア航空、デルタ航空、シルクエアー

◆シンガポールのハブ空港:チャンギ国際空港

◆路線…羽田〜チャンギ(毎日運航)、成田〜チャンギ(毎日運航)、関空〜チャンギ(毎日運航)、名古屋〜チャンギ(毎日運航)、福岡〜チャンギ(毎日運航)、沖縄〜チャンギ(週3便)、広島〜チャンギ(週3便)

2:フィンランド(直行便で10時間30分)

北欧諸国の一つであり、日本人から愛されつづけるムーミンやマリメッコ、イッタラの発祥でもあるフィンランド。オーロラやありのままの大自然も楽しむことができ、心に落ち着きを与えてくれそうな国です。2017年には独立100周年をむかえ、記念企画やイベントが多く催されたことで大きな話題になりました。

そんなフィンランドの首都ヘルシンキと日本の所要時間は約10時間30分。長く感じられますが、空港に降りたてば意外にも多くの日本人がいたり、日本語表示もあるのでホッとすることでしょう。

直行便情報(2018年4月現在)

◆運行会社…フィンエアー、日本航空

◆フィンランドのハブ空港…ヘルシンキ・ヴァンター国際空港

◆路線:成田〜ヘルシンキ(毎日運航)、関空〜ヘルシンキ(毎日運行)、名古屋〜ヘルシンキ(毎日運航)、福岡〜ヘルシンキ(週3便)

3: ポーランド(直行便で11時間)

旧東欧圏、中央ヨーロッパに位置するポーランドは世界中から観光客が年々増えつづけ、また治安が安定しているので一人でも安心して旅行ができる国です。

2016年から日本への直行便がスタートし、首都ワルシャワまで約11時間ほどの所要時間となりました。ワルシャワはショパンの故郷として有名であり、クラシックファンの多い日本人にとっては憧れの地。また世界遺産第一号が2つあり、そのいずれもがポーランドの京都といわれる古都クラクフと近郊に位置します。東西南北に見どころが溢れているため、一度ならず二度も訪れたくなるかもしれません。

直行便情報(2018年4月現在)

◆運行会社…ポーランド航空

◆ポーランドのハブ空港…ワルシャワ・ショパン国際空港

◆路線…成田〜ワルシャワ(週5便)

4:スペイン(直行便で14時間)

南欧スペインもポーランドと同じく、2016年から日本への直行便を就航しました。1998年に撤退して以来、18年ぶりの運航再開となります。気になる所要時間は14時間とヨーロッパの中でも長めですが、以前は最短でも16時間でした。

スペインの見どころは大きく分けて首都マドリード、バルセロナ、バスク地方の3つがあります。天才建築家や芸術家を多く生みだしてきた国でもあり、個性的な世界遺産建築や美術品には目が釘付けになるでしょう。日本で馴染みのあるバルやタパス、チュロスはスペイン発祥ですが、ぜひ本場で味わってみたいものです。

直行便情報(2018年4月現在)

◆運行会社…イベリア航空

◆スペインのハブ空港…マドリード国際空港

◆路線…成田〜マドリード(週3便)

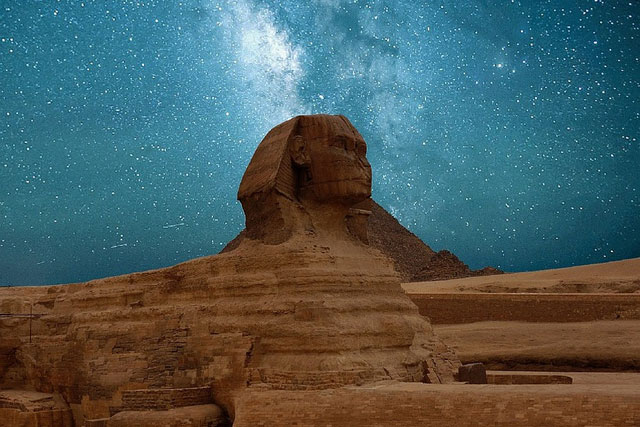

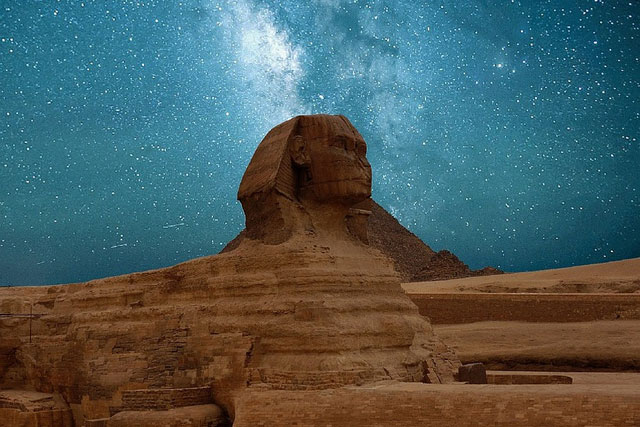

5: エジプト(直行便で14時間)

最後に紹介するのはアフリカ大陸に位置するエジプトです。直行便は2013年に運航停止となりましたが、エジプト政府の意向もあって2017年から運航が再開されました。所要時間は約14時間。

世界七不思議の一つであるピラミッドが存在するエジプトは、古代から現代まで多くの人々を魅了してきた国です。最も透明度が高く、美しいと称される紅海でのダイビングも観光客に大人気。治安がまだ安定しないこともあって個人旅行は難しいですが、ツアーを利用すると安全にエジプト旅行を楽しむことができます。

直行便情報(2018年4月現在)

◆運行会社…エジプト航空

◆エジプトのハブ空港…カイロ国際空港

◆路線…成田〜カイロ(週1便)

今回紹介した5つの国の中で、興味を持った国はあったでしょうか。直行便というだけで海外旅行のハードルも少し下がり、ドキドキや不安などのストレスが軽減されるはずです。早く到着した分、有意義な時間を満喫し、思いきり海外での休暇を楽しんでみてください。