2024年10月1日、日本の郵便料金が30年ぶりの大幅値上げ。例えば25グラム以下の定形郵便物の料金が84円から110円に、はがきも1枚63円から85円へ。「手紙」が高級なたしなみになりつつある今こそ、知っておきたい手紙の書き方とマナーとは? 手紙文化振興協会の代表理事であるむらかみかずこさんにうかがいました。

心を伝えるために。

デジタル時代に「手紙」を選ぶ意味

SNSやメール、チャットなどのデジタルツールが浸透する現代。自分の言葉を伝えるツールとして、“あえて、手紙を選ぶとよい理由”とは?

「手紙は、スピード重視のやり取りをするチャットと比べると、ゆっくりとしたツールなんです。それは届くスピードがゆっくりというだけではなく、『なんて書こうかな……』と相手のことを自然に想像する、という点でもゆっくりなんですね。例えば、手紙を書こうと思っている相手と先日会ったときに交わした会話を振り返って、『体調を崩し気味だと言っていたな……』と思えば、『その後のご体調はいかがですか?』という言葉が浮かぶかもしれません。

スピード重視のチャットだと、自分で送るときに誤解されるような伝え方をして冷たい印象を感じさせてしまったり、連絡が来たらすぐに返信しなければいけないと考えて、気持ちが焦ったりすることもありますね。

その点、手紙なら、じっくりと相手のことを考えられます。相手を思いながら手紙を書く過程で、頭の中が整理されたり、思考力が磨かれたり、さまざまな言葉が蓄積されたりするメリットがあるんです」(手紙文化振興協会・むらかみかずこさん、以下同)

手紙を書くときは、前向きなよい言葉を綴ることが多いため自己肯定感も高まります、とむらかみさんは言います。

「手紙に綴る言葉は、例えば『先日はありがとうございました』『ご発展を願っています』『お体をお大事に』など、自然と相手への感謝や成長、幸せを願うものが多いですよね。書くことで『よいことをした』という気持ちも生まれますし、きちんと心を伝えられるのが、手紙のよさだと思います」

そして受け取る側にとって「本当にうれしい」と感じさせてくれるのが手紙だといいます。

「『字が下手』『文章を書くのが苦手』といった苦手意識から、書くことをためらう人も非常に多いのですが、それはもったいないと思います。というのは、手紙には受け取る側の気持ちを弾ませる内容が数多く盛り込まれているからです。わざわざ送ってくれたこともうれしいし、じつは文章だけではなく、見た目のデザインもうれしさに含まれるんですね。

私たちの脳は、先に文字よりビジュアルに反応します。例えばInstagramであれば、まず写真に目が留まりますね。手紙でも、そこに綴られている言葉以上に『この便箋は、季節にぴったりのデザインだな』『この切手、初めて見た』など、ビジュアルの要素が記憶に残ることもあります。

美文字の教科書にあるような美しい字でなくても、小説のように流暢な文章でなくとも、受け手の心を動かすことはできるのです」

送り手にとってよいこと

・思考が整理される、思考力が上がる

・忘れていた感情を思い出せる

・さまざまな言葉が蓄積される

・前向きなよい言葉を綴るため、自己肯定感が上がる

・「よいことをした」という気持ちが生まれる

・きちんと心を伝えられるため、自分のことを理解してもらえる

受け手にとってよいこと

・手書きの文字により、あたたかい気持ちが感じられる

・たった1行の文章でも、言葉の重みが伝わる

・“言葉の力”が持続する

・相手のことを思い出せるし、1年後でも読み返せる

・カードでもらうと、部屋に飾っておける

「手紙」を書く前に、心に留めたいこと

「メールを書くように、手紙を書きましょう」と、むらかみさんは言います。「わざわざ手紙を書いている時点で、十分に礼儀正しく、ていねいな人です。相手も喜んでくれます」

便箋やカードを選ぶときの、3つのポイント

“手紙を書いて送ることは、それだけで素晴らしい”。その前提のうえで、基本の紙の選び方や、読みやすい字の書き方をおさえてみましょう。

1.季節にちなんだ絵柄

「日本には四季がありますね。例えば、春には桜の花が、夏にはアジサイが咲きます。夏なら海や風鈴、花火などが思い浮かびますし、秋になると紅葉が始まります。冬になれば、クリスマスがありますし、椿が咲いたりもします。そういった季節にちなんだ絵柄を選ぶと、相手の共感を誘うことができます」

2.縁起物

「縁起物には、例えば、幸せの四つ葉のクローバーや青い鳥、富士山や招き猫などが挙げられます。縁起のよいものは、受け取る側からすると捨てられないものになるのです。送り手も、まさしく幸運を運ぶ絵柄なので気持ちよく書くことができます」

3.趣味にちなんだ絵柄

「受け取る方の趣味をご存じであれば、例えば猫が好きな方には猫の絵柄で、音楽をたしなんでいる方には音符マークの絵柄で送ってみるとよいでしょう。ビジネスシーンでは、相手の趣味を知らない場合もありますが、それでも男性か女性か、企業の偉い方か若い方かを想像すれば、おのずと見合う紙が思い浮かぶのではないでしょうか」

紙を選ぶときは、紙質にも気を配ってみましょう。むらかみさんは、同じビジネスの相手でも、社会的地位が高い社長さんには高級かつ上質な紙を選び、気心知れた方にはもう少しカジュアルな紙を選んだりするそうです。

紙との相性を考えて、切手を選びましょう

「切手は、紙との相性を考えると、より選びやすくなります。上質な和紙を使う場合は、切手も和テイストが合うし、ポップな印象の便箋を使う場合は、切手も同様のテイストに合わせてみましょう。紙選びと同じように、季節にちなんだ柄、縁起物、趣味に関する柄は使いやすいと思いますが、さまざまな切手があるので、気に入ったものを選ぶとよいでしょう」

封書を選ぶと、礼儀正しい印象につながります

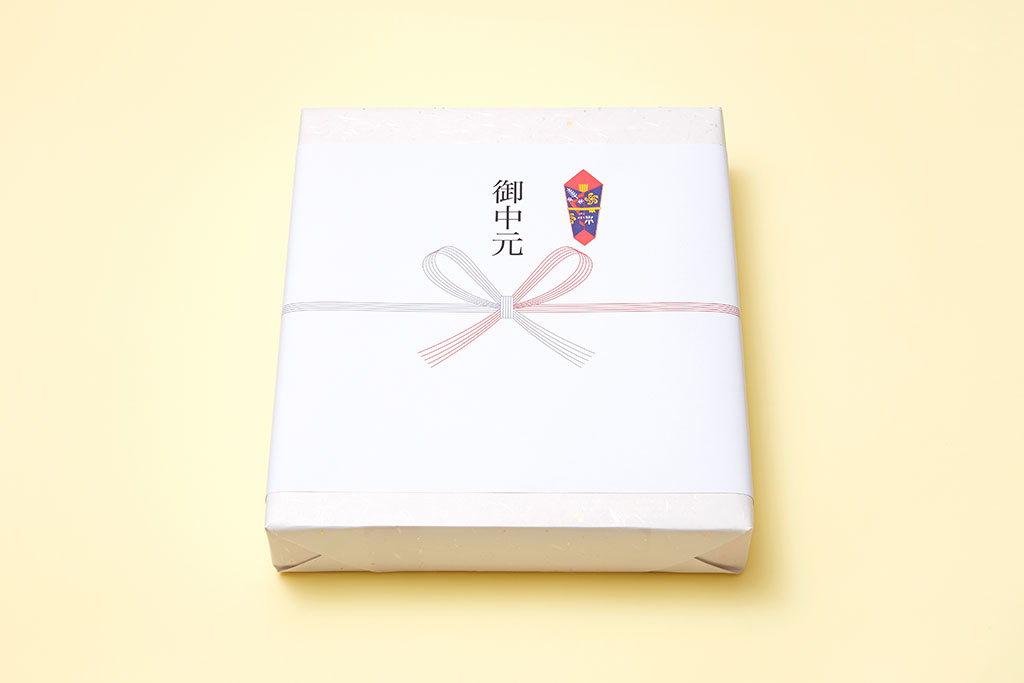

「はがきより封書を選ぶと、相手により深い敬意を表すことができます。より丁寧に接した方がよい相手や、送り手が受け手より遥かに目下である場合は、封書で送るとよいでしょう。またビジネスシーンであれば、社用封筒に入れて郵送すると、会社の一員としてのやり取りにふさわしいものになります。

はがきは紙面が小さいので、短い文章を書くだけでも格好がつきやすくなります。ただし個人情報を書くと、配達の過程で第三者に読まれる可能性があるので注意してください」

手紙でも、遊び心を伝えられます

「手紙は、難しい勉強のように思われる方もいるのですが、じつは遊び心を発揮できる要素がたくさんあります。例えば、シールを貼ったり、イラストを添えたり、ハンコを押したり。インクも、季節を想起させる色を選ぶこともできます。手紙に香りをつけることもできるし、工夫できるポイントが幅広くあります。まずは気に入ったペンを1本買うことから、手紙を書く習慣を始めてもよいと思います」

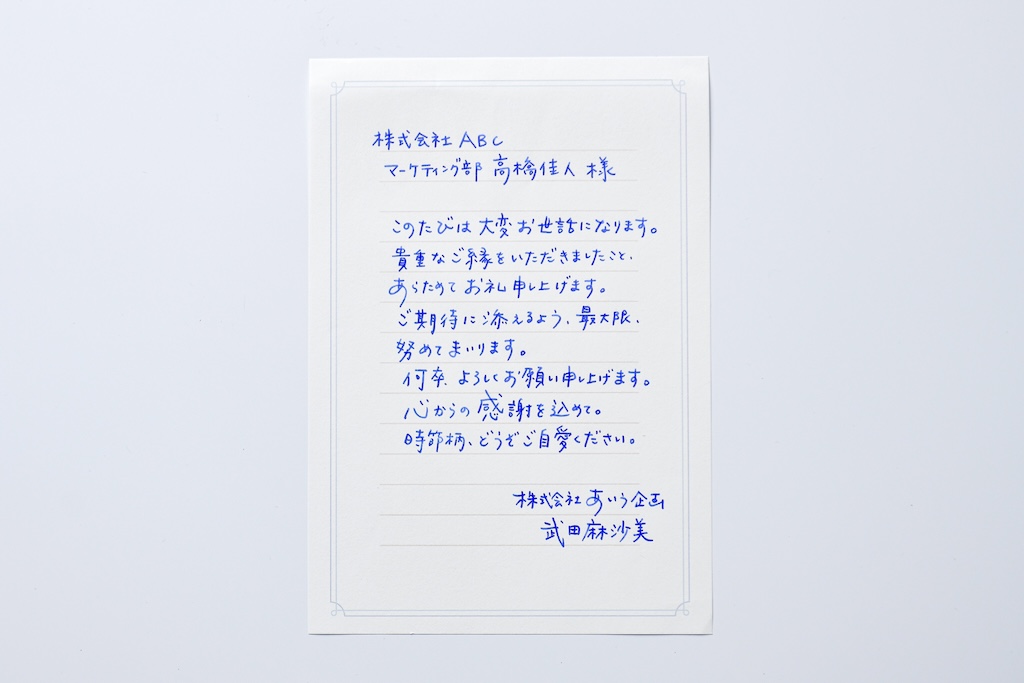

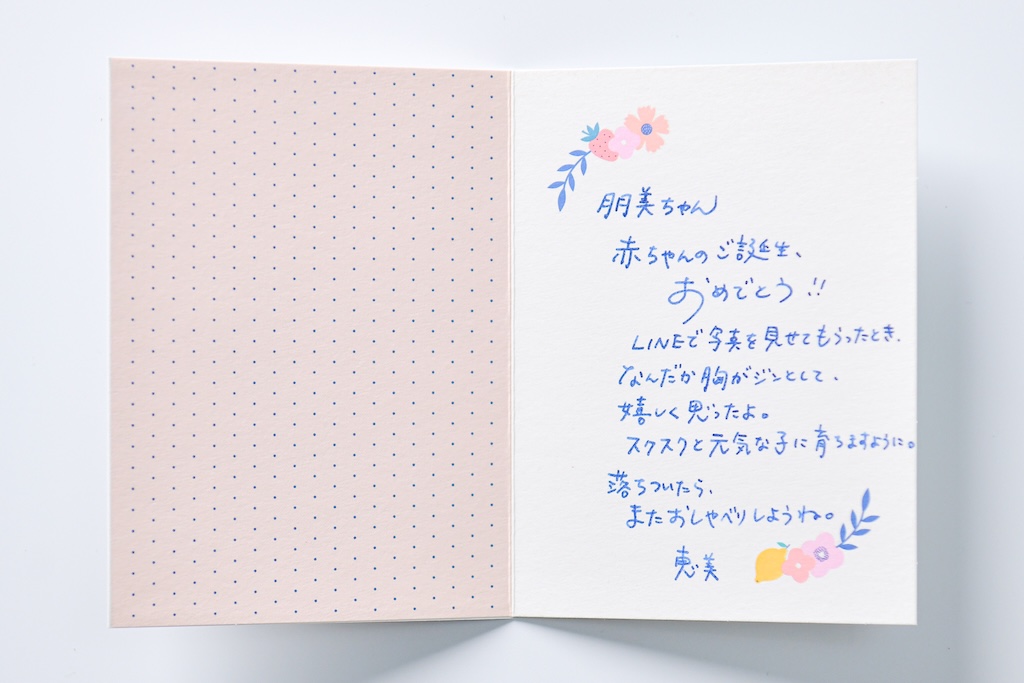

文字は、「大きく、太く、青で書く」

「字を書くことに苦手意識がある人ほど、『大きく、太く、青で書く』ことをふまえると、読みやすい字が書けます。大きな字は、相手にとっての読みやすさにつながります。大きな字で書くために、太字のペンを選びましょう。すると字が潰れないように、自然と大きな字が書けます。手紙は“気持ちを伝えるツール”なので、太い字の方が、元気のよさや若々しさ、爽やかさなどのポジティブな印象につながりやすいですね。

青で書くのも大きなポイントになります。よく『黒ではないのですか?』と聞かれますが、手書きの手紙は、書類とは違うので……気持ちを伝えるという意味では、黒色より明るい青色の方が、元気な印象を残すことにつなげられます。

青にもいろいろありますね。例えばすごく鮮やかな青もあれば、シックな紺もありますので、自分が気に入る青色のインクを選んで書くとよいでしょう」

多少の誤字脱字は、気にしなくてもかまわないそう。

「気の置けない人に手紙を送るのであれば、多少の誤字脱字は気にしなくてもよいでしょう。相手の名前や社名を間違えるのは完全にNGですが、漢字の送り仮名を一文字間違えたくらいなら気にしなくもかまいません。字を書くときに罫線からはみだしたり、多少曲がったりしても問題ありません。それも愛嬌だし、他との違いがついたりしますね。多少の間違いがあっても、もらってうれしいのが手紙です」

ビジネスとプライベートの手紙実例

「手紙の書き方は、ビジネスでもプライベートでも相手との関係が変わるだけで、基本的に同じです」と、むらかみさん。さっそく手紙の文例を見てみましょう。

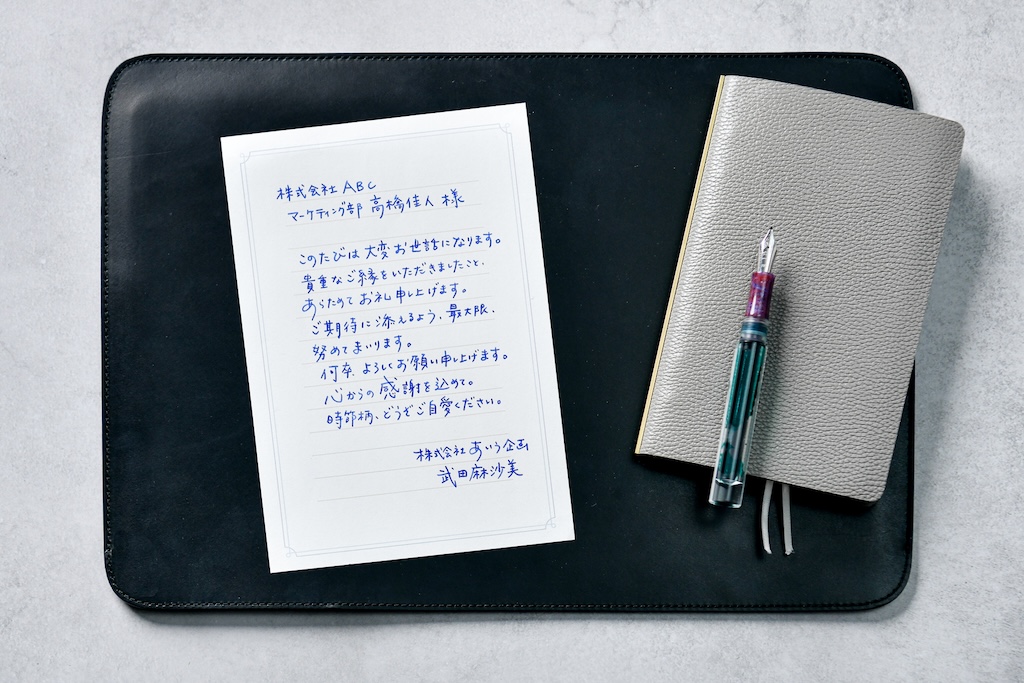

ビジネスの手紙文例(契約後のお礼)

「相手に貢献したいときや、自分や自社を信頼して欲しいと考えているときに、手書きの手紙は効いてきます。例えば、契約後にお礼の手紙を送ると『契約してよかった』『自分の決断は正解だった』という安心感につながり、その後の関係がよりよくなる効果が期待できます」

【ポイント】

・お礼とともに、“やる気や抱負が伝わるひと言”を添えると、ビジネスパーソンとして信頼される人に近づきます。

・文中の「ご期待に添えるよう、最大限、努めてまいります」のほかに、「励みます」「取り組みます」「努力します」「精進します」「がんばります」などの言葉があります。

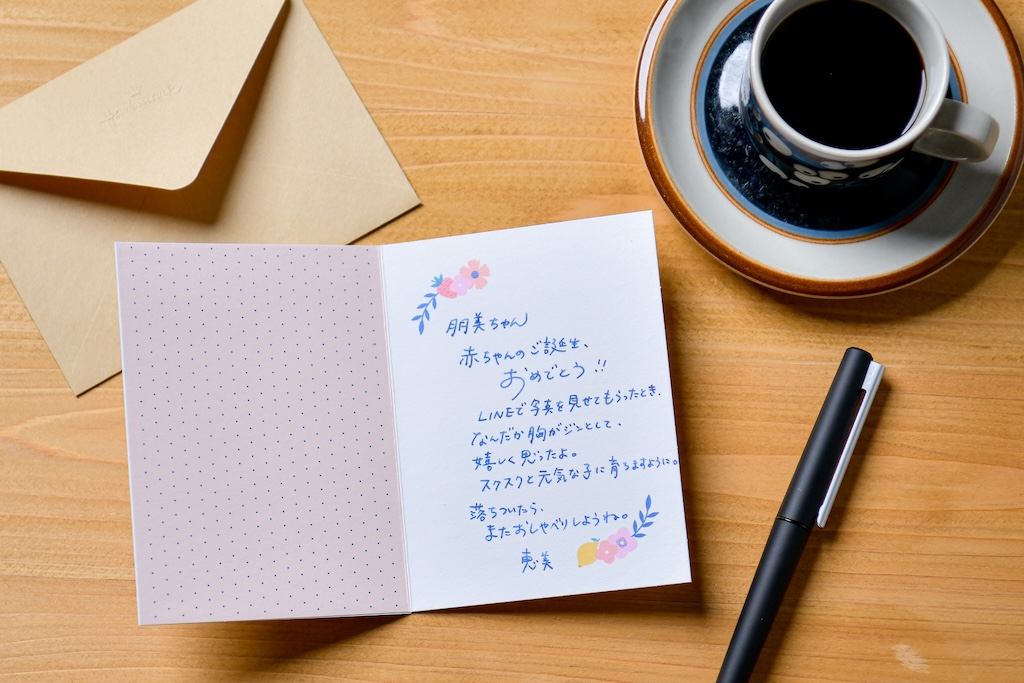

プライベートの手紙文例(出産祝い)

「手紙をカードで送ると形に残り、受け取った相手はお部屋に飾ることもできます。大切な言葉であればあるほど、伝えたい“言葉の力”が持続します。例えば、出産祝いなどで大きな喜びを伝えたい際は、手書きのカード(手紙)をおすすめします。より多くの予算をかけると、それだけで贈り物になる豪華で美しいカードを手に入れられます」

【ポイント】

・普段、相手とやり取りしている言葉で書きましょう。手書きであれば、「おめでとう」と大きく書くだけでも、言葉の重みが感じられます。

・手間をかけてカードを選んだり、字を綴ったりする分、伝わる気持ちが大きくなります。

「手紙」で心を伝える、3つのポイント

最後に、手紙に込めたい3つの心遣いを教えていただきました。

1.相手のことを想像しながら書く

「相手のこととは、相手の顔でもよいし、過去に交わした会話の内容でもよいし、一緒に出かけた場所や、そのときの思い出でもよいです。相手のことを思い浮かべながら書けば、必ず的外れの手紙にはなりません。気持ちが伝わる手紙の、第一歩です」

2.等身大の言葉で書く

「等身大の言葉とは、言いかえると“私らしい言葉”ですね。あまり書き慣れない『時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます』のような時候の挨拶を書いてはいけない訳ではありませんが、『いつも大変お世話になっております』で十分だと思います。

学生時代からの友達に書くのであれば、いわゆる敬語ではなく、お互いの話し方と同じ普段通りの言葉を使ってよいと思うんですね。手紙だからといってかしこまる必要はありません」

3.思いやりの気持ちを添える

「思いやりという言葉には広い意味がありますが、具体的に言うと、感謝や健康を気遣うこと、相手の幸せやビジネスの発展を願うことが思いやりだと私は思います。思いやりの気持ちを添える箇所は、書き出しの冒頭でも、本文中でも文末でもかまいません」

「手紙を書くことを難しく考えず、気楽にとらえてください」とむらかみさんは、終始お話されました。普段から相手の好みやエピソードを心に留めておき、手紙の中で、心のこもった言葉やさりげないアイテムで表現してみると、ますますご縁が深まりそうです。ぜひメールを出すように、手書きの手紙を送ってみましょう。

Profile

手紙文化振興協会 代表理事 / むらかみかずこ

2013年に(社)手紙文化振興協会を設立。手紙の書き方講師の育成に尽力するとともに、自宅で学べる通信講座を開発・販売。企業研修・セミナー、講演、メディアを通して、心が通じる手紙の書き方や、仕事で成果につなげる文章術を広く社会に発信している。著書・監修書多数。

HP