【きだてたく文房具レビュー】疲れ目にも、ヨロヨロした手にも、あわてんぼうにもぴったりの蛍光マーカー

この年末に、インフルエンザに感染してしまった。とはいえ、かかってしまったものはしょうがなく、仕事関係の各方面にメールで詫びを入れたら、あとはベッドに入って薬が効くのを待つだけである。

どちらかというと問題は熱が下がってからで、せっかくの正月休みだというのに、体内にウイルスが残った生ける生物テロ兵器状態では、出歩くわけにもいかない。熱も無く咳も治まっているが、外には出られず。とはいえ年末の忙しい時期に寝て過ごした焦燥感だけはあるので、ぼんやり休む気にもなれない。

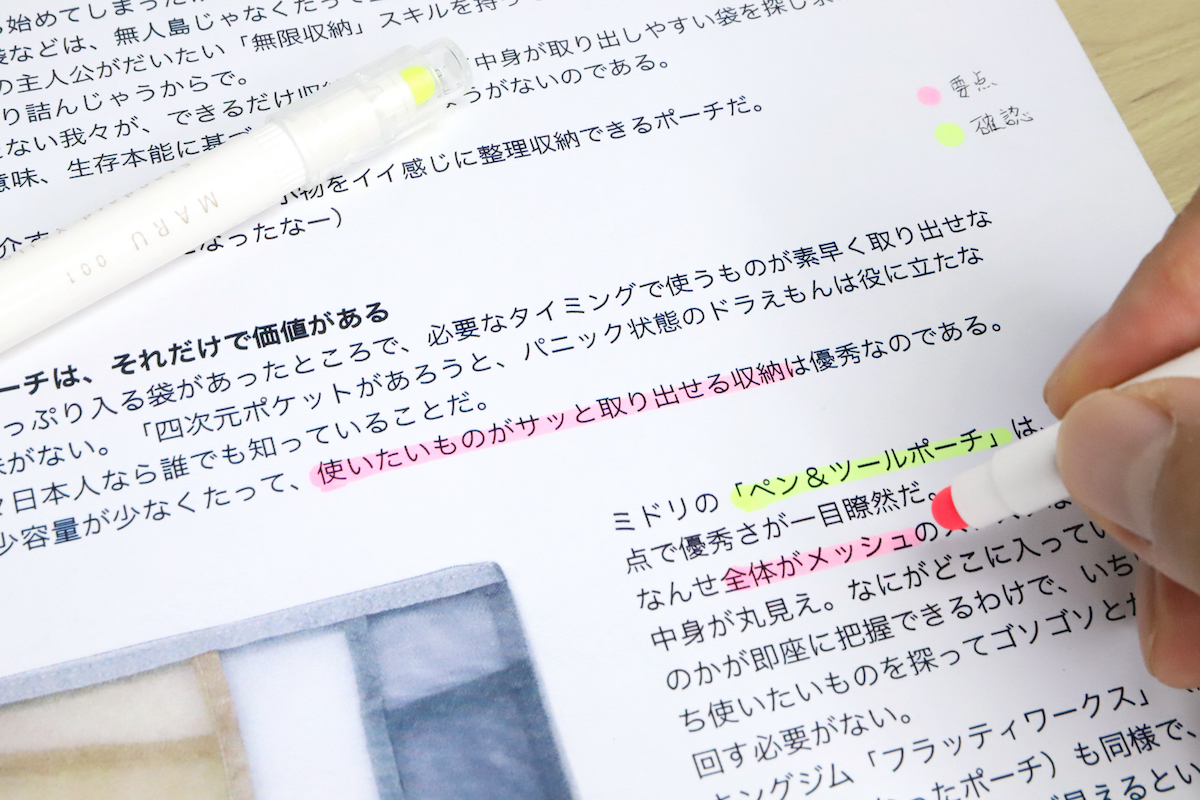

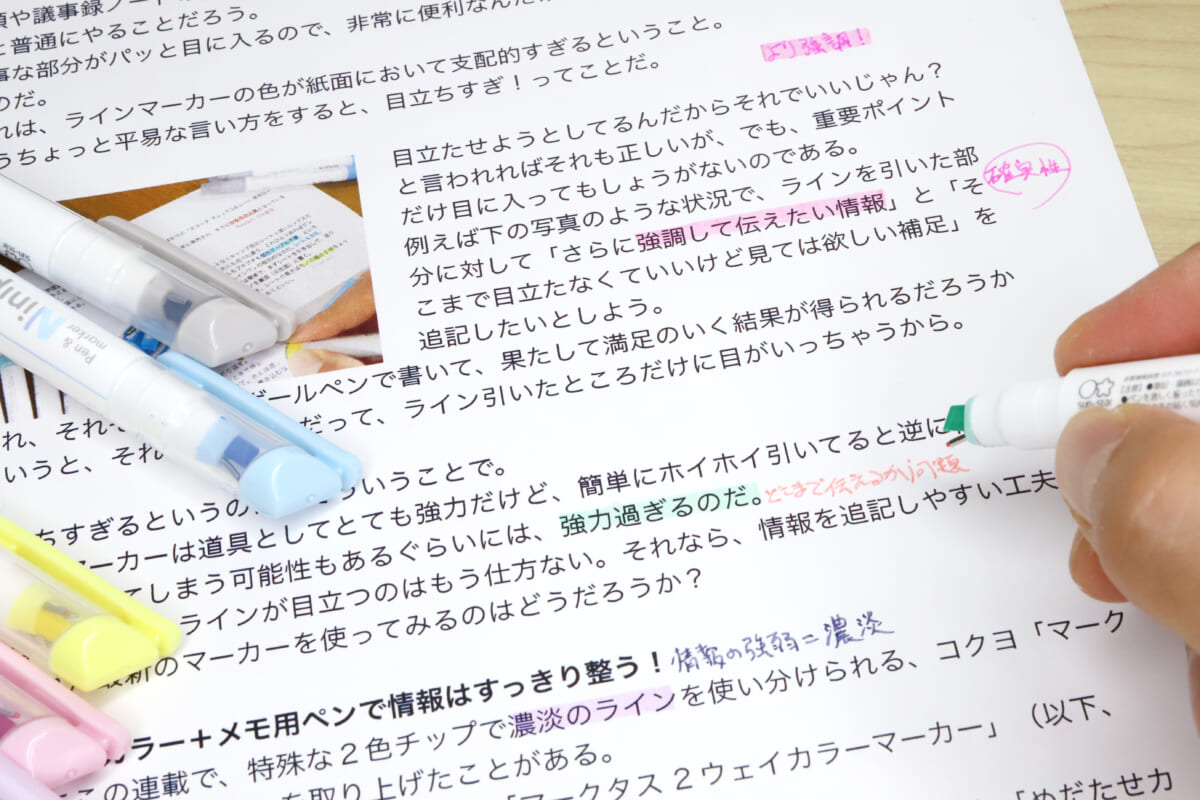

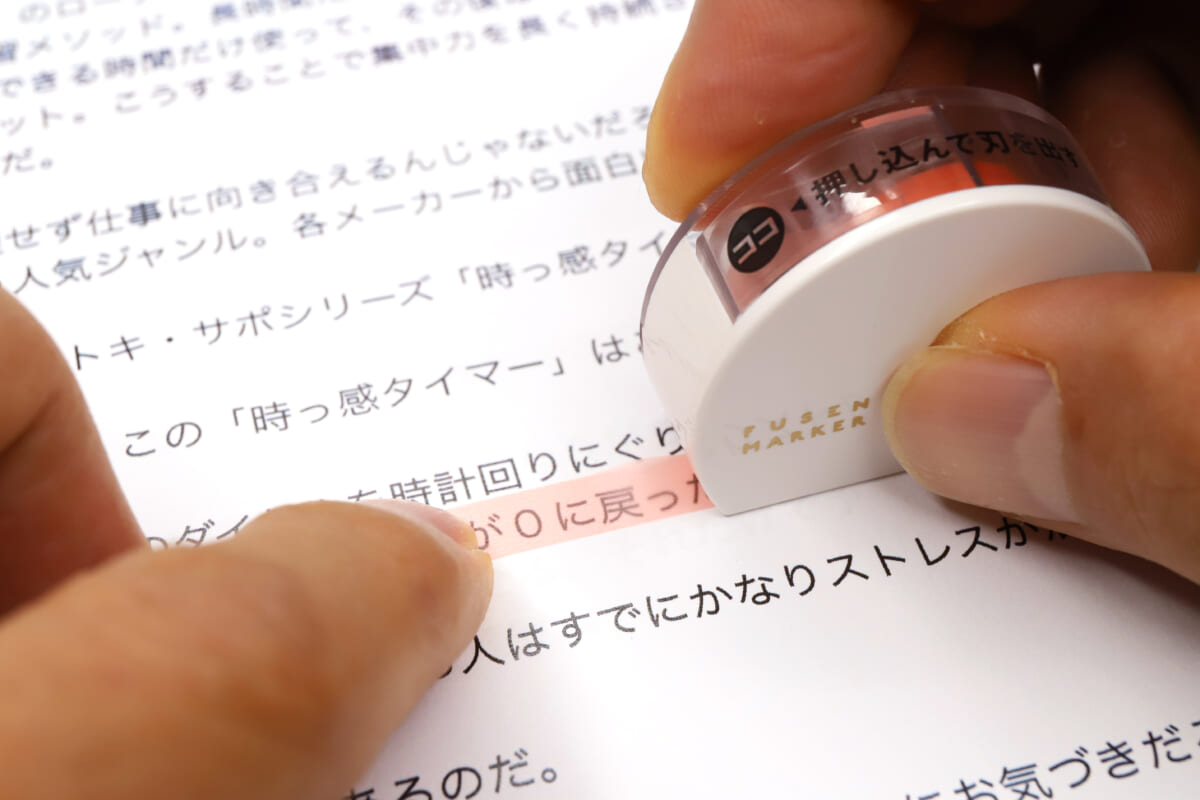

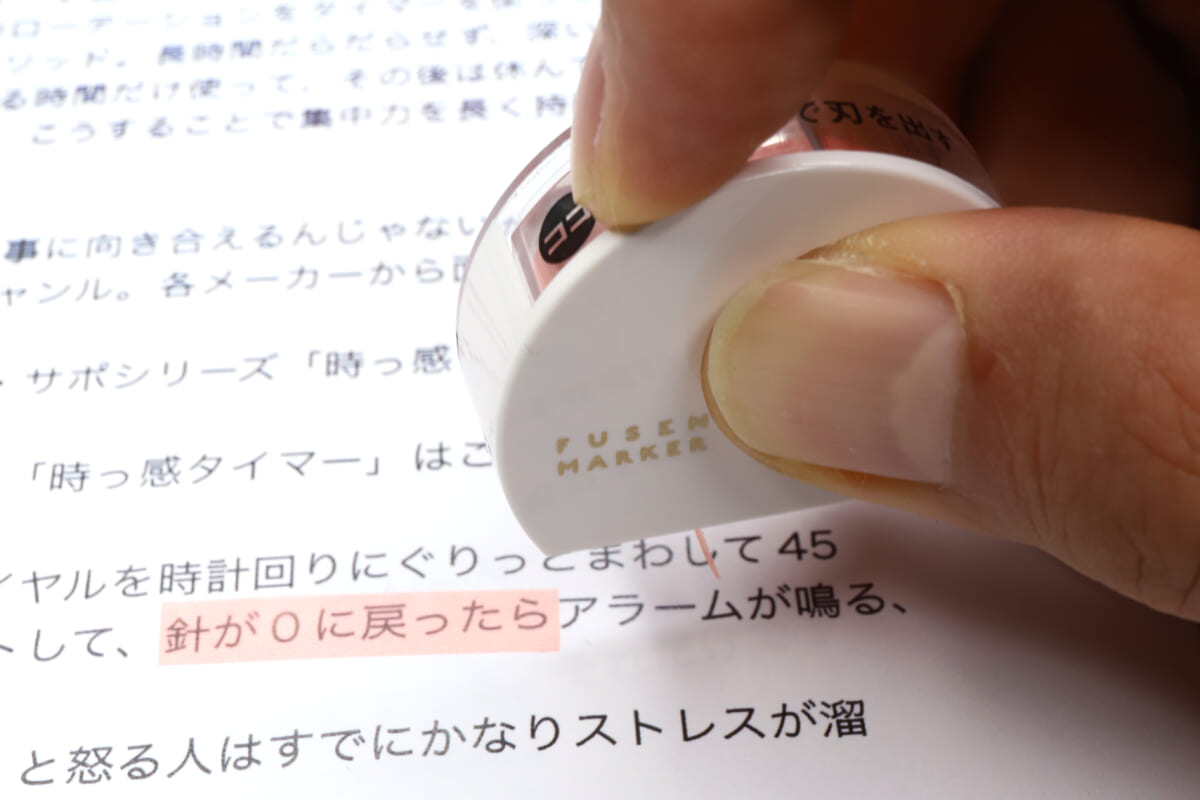

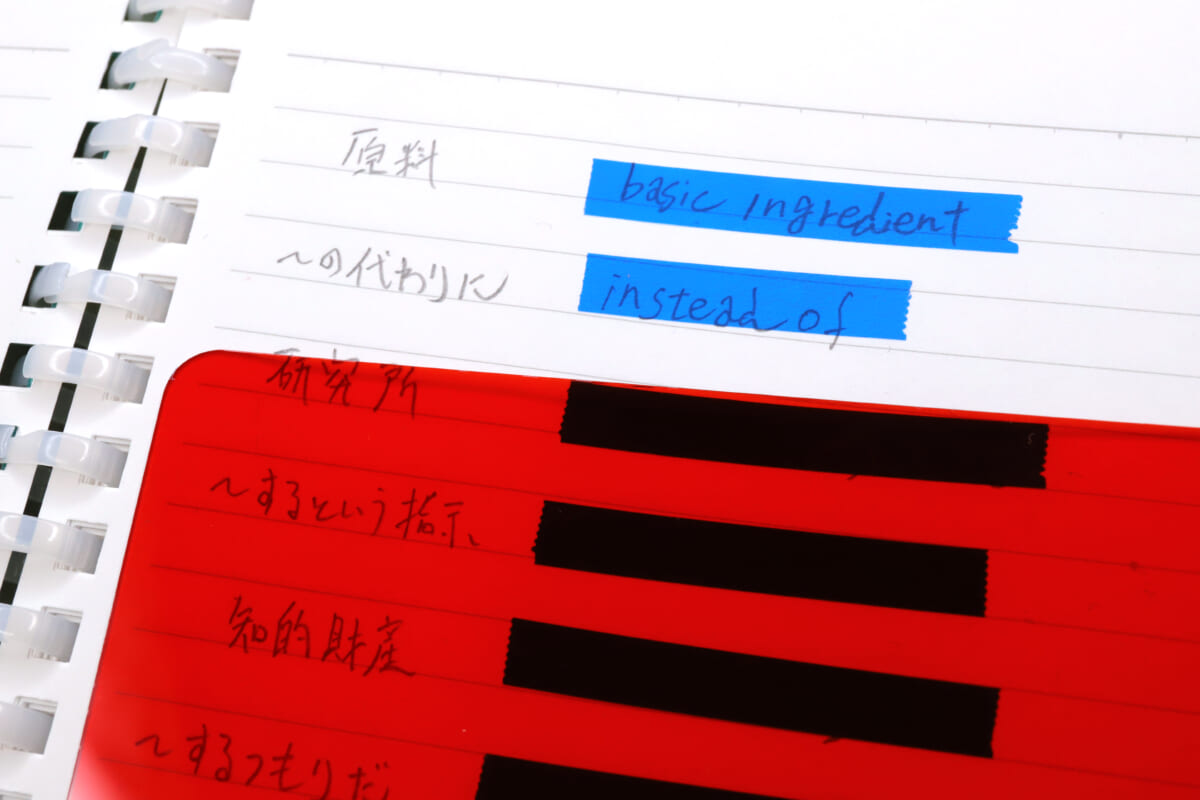

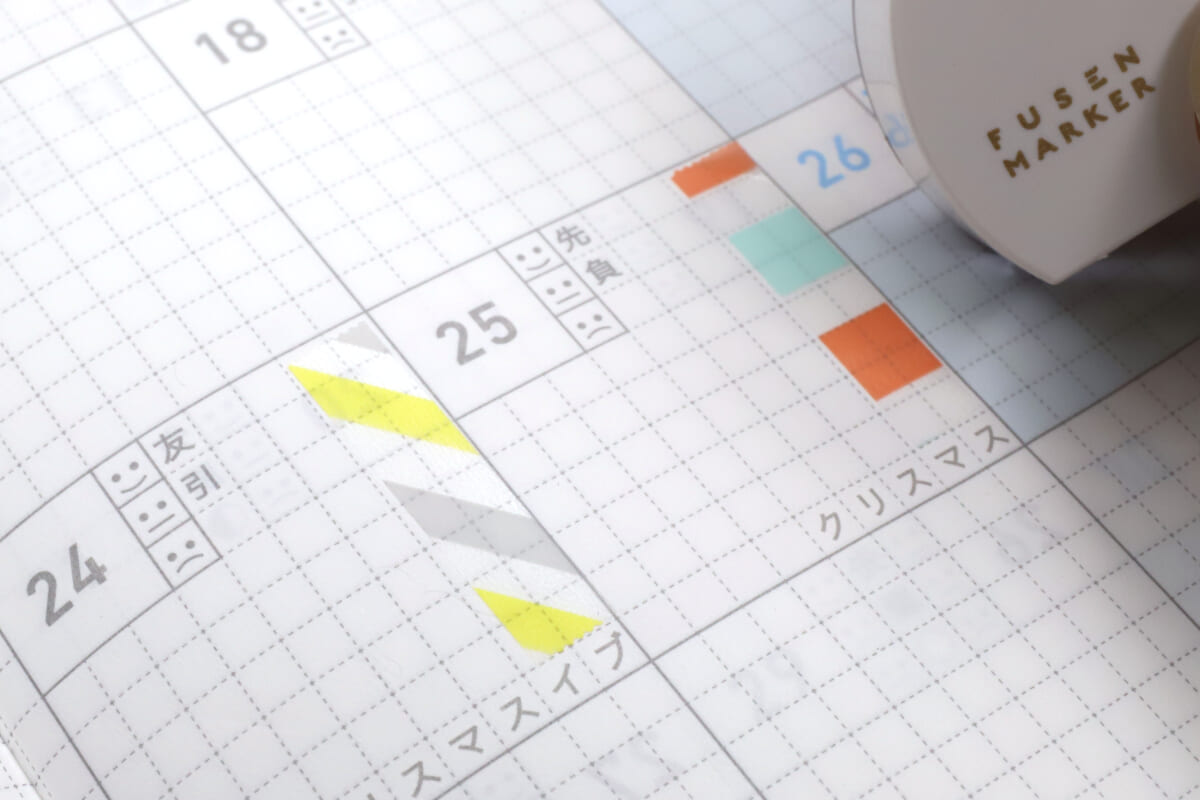

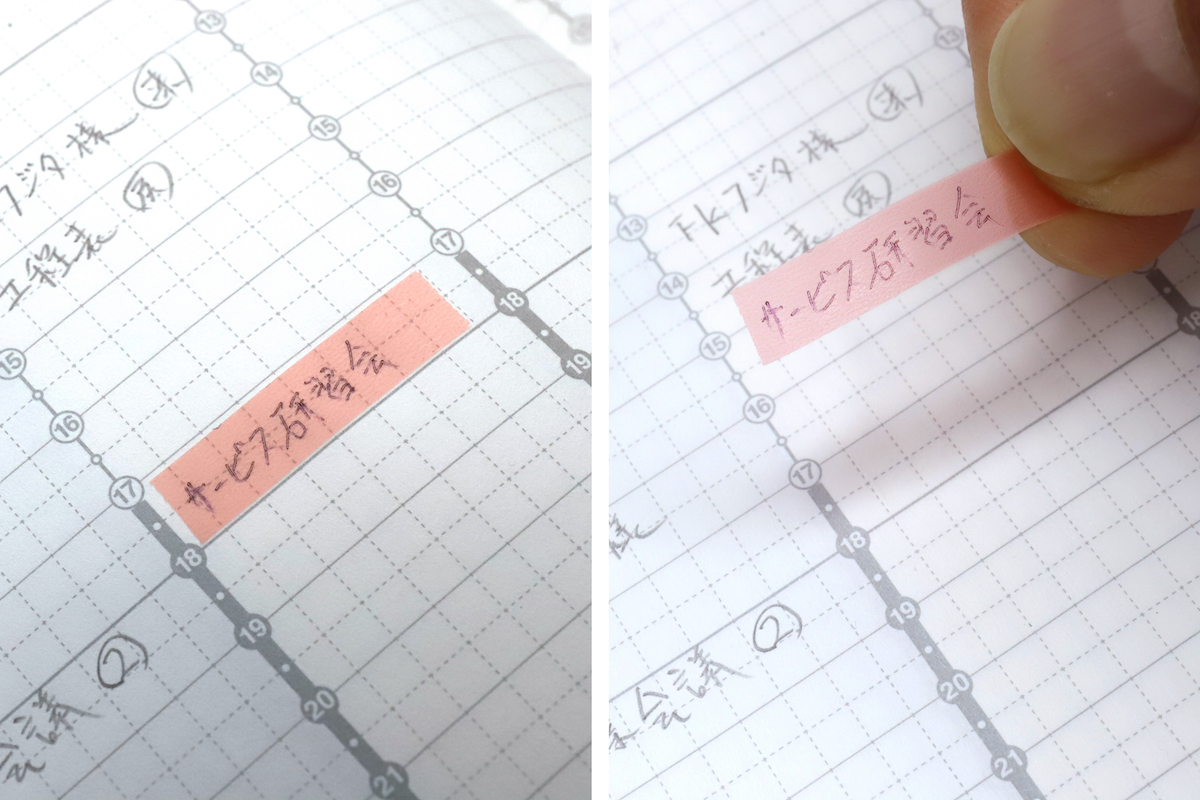

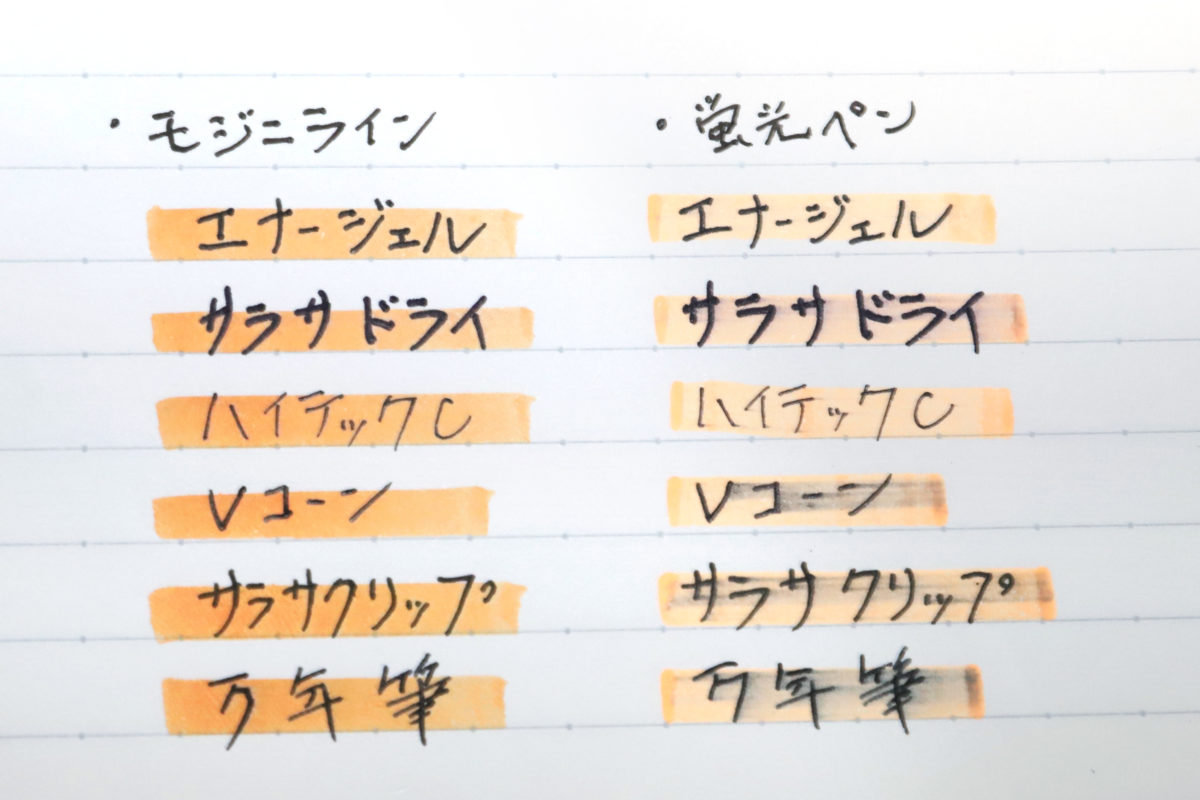

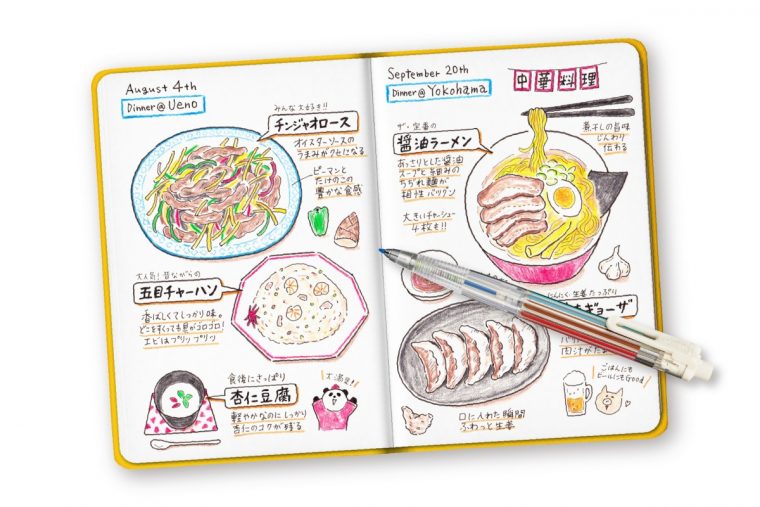

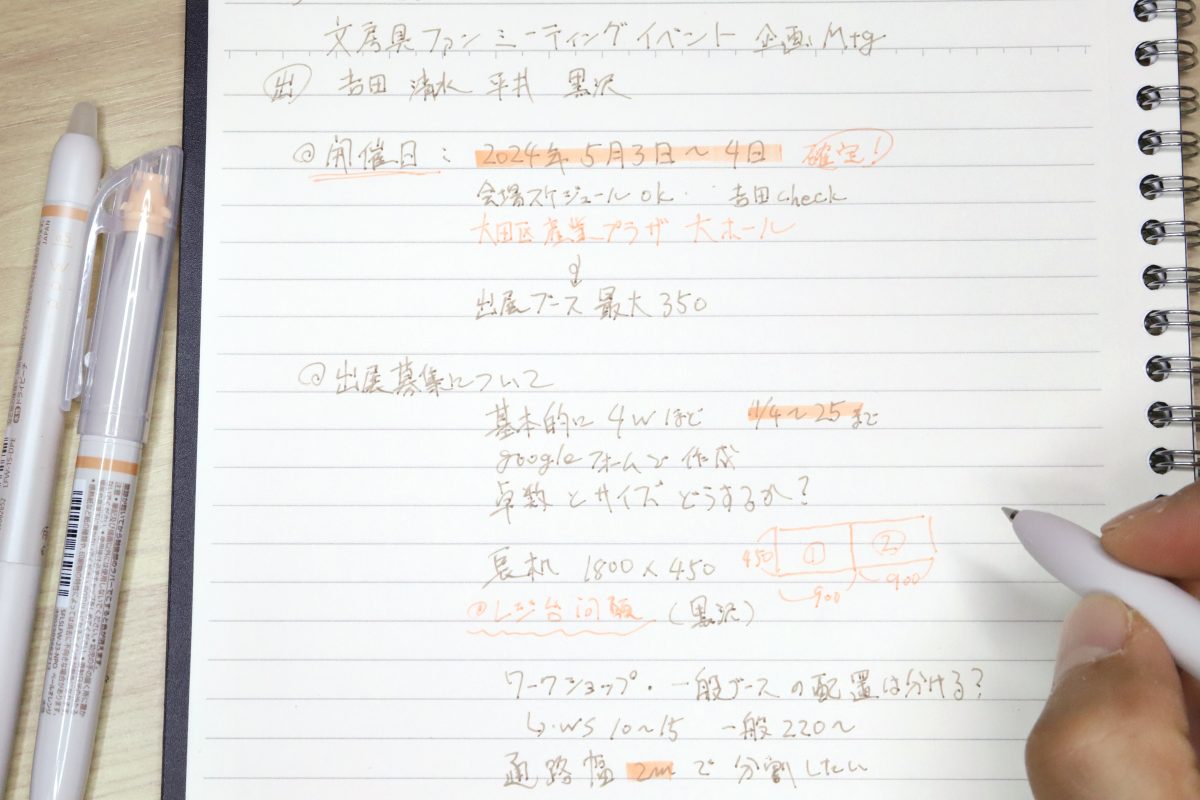

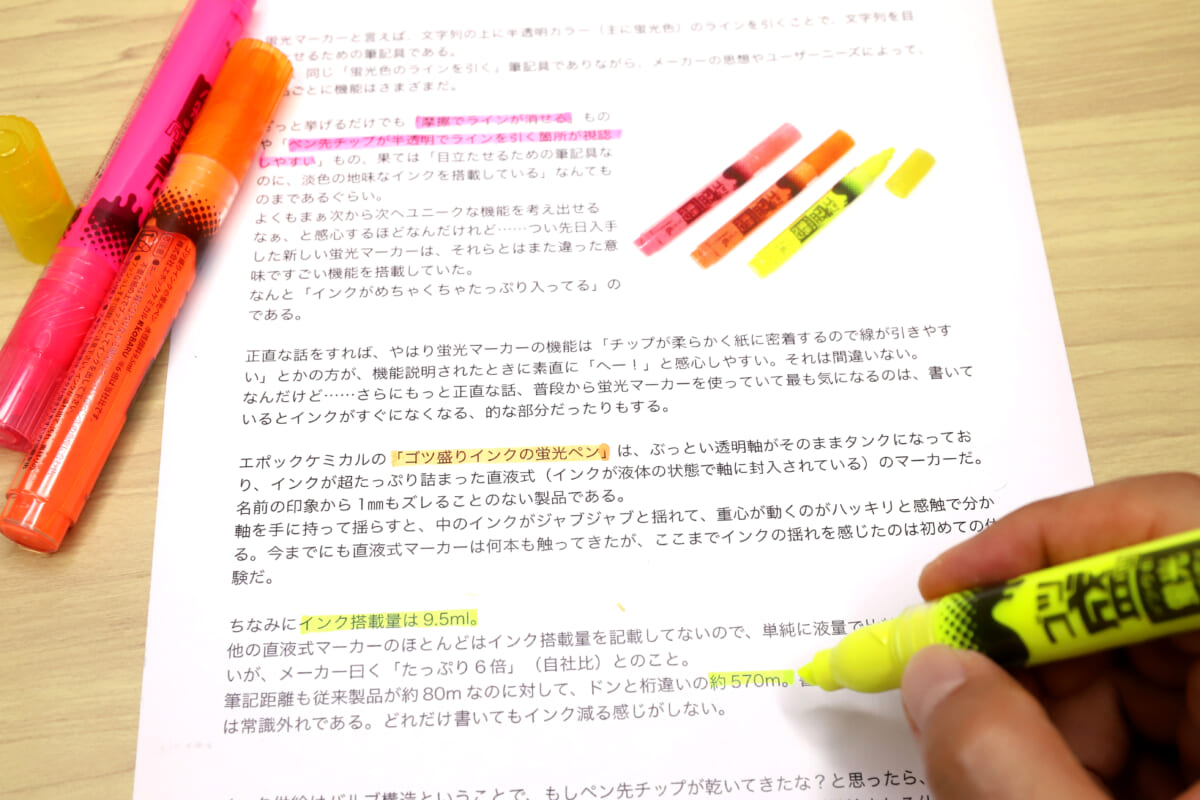

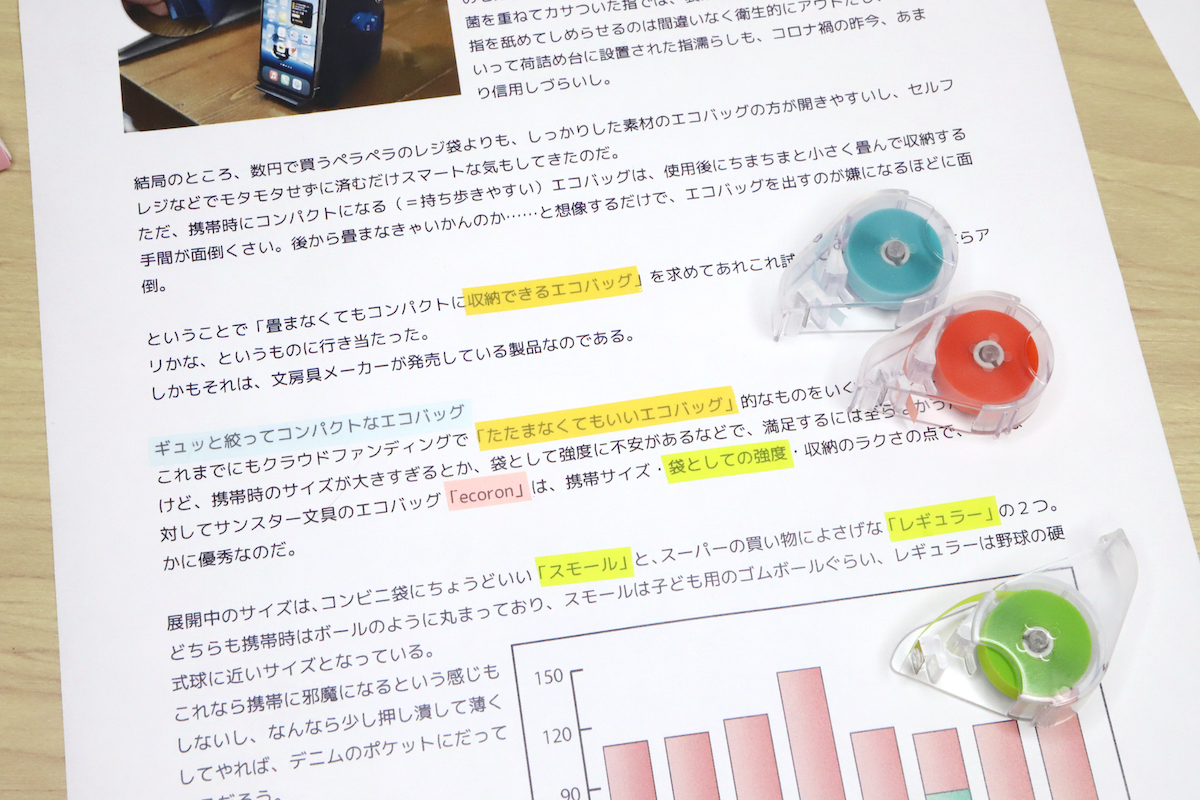

こういうときこそ……ということで今年は元旦から、しばらく溜め込んでいた資料を読み込んで、目に付いたポイントを蛍光マーカーで次々とチェックする、という作業に勤しんでいた。

で、せっかくの機会なので、各メーカーの蛍光マーカーをとっかえひっかえしていると、「やっぱりこのマーカーはいいな」「おっ、新製品の、悪くないぞ」などといくつか光るものがあったのである。そこで今回は、新旧取り混ぜて、おすすめの蛍光マーカーをいくつか紹介したい。

疲れた目にも優しいソフトカラー

使っていてまず感じたのが、前日まで39℃台の熱が出ていた目には、蛍光マーカーのパキッとした発色はけっこうキツい、ということ。もちろん目立たせるための製品だからそれでもいいのだけど、とりあえずもうちょっと柔らかい色でも問題ないだろう。

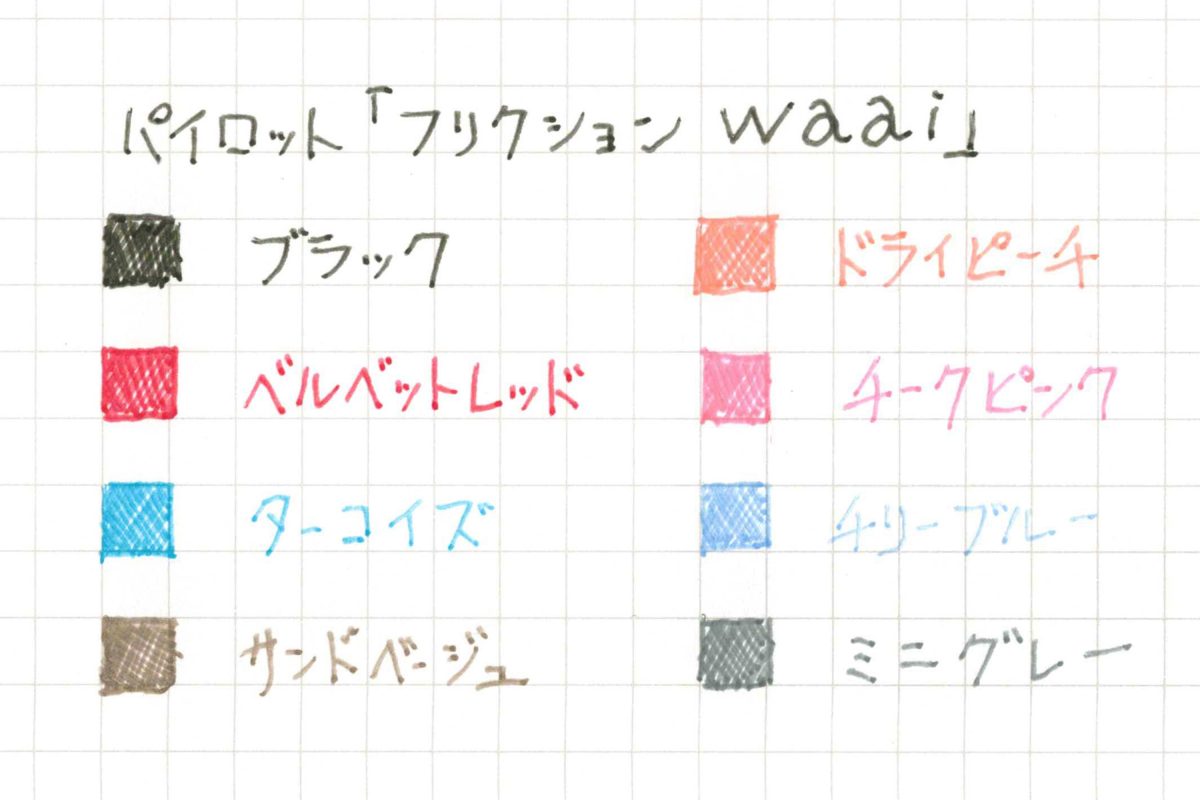

そこでほど良かったのが、パイロットの「フリクションライト ソフトカラー」だ。

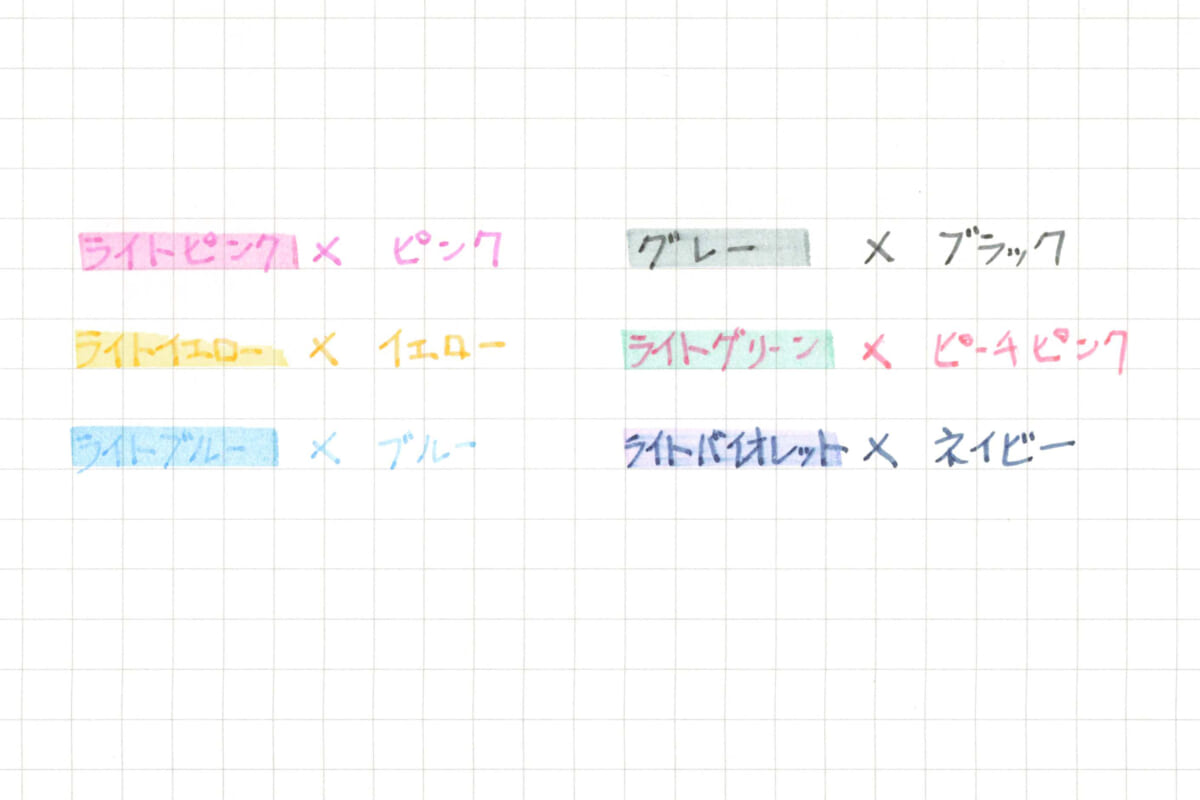

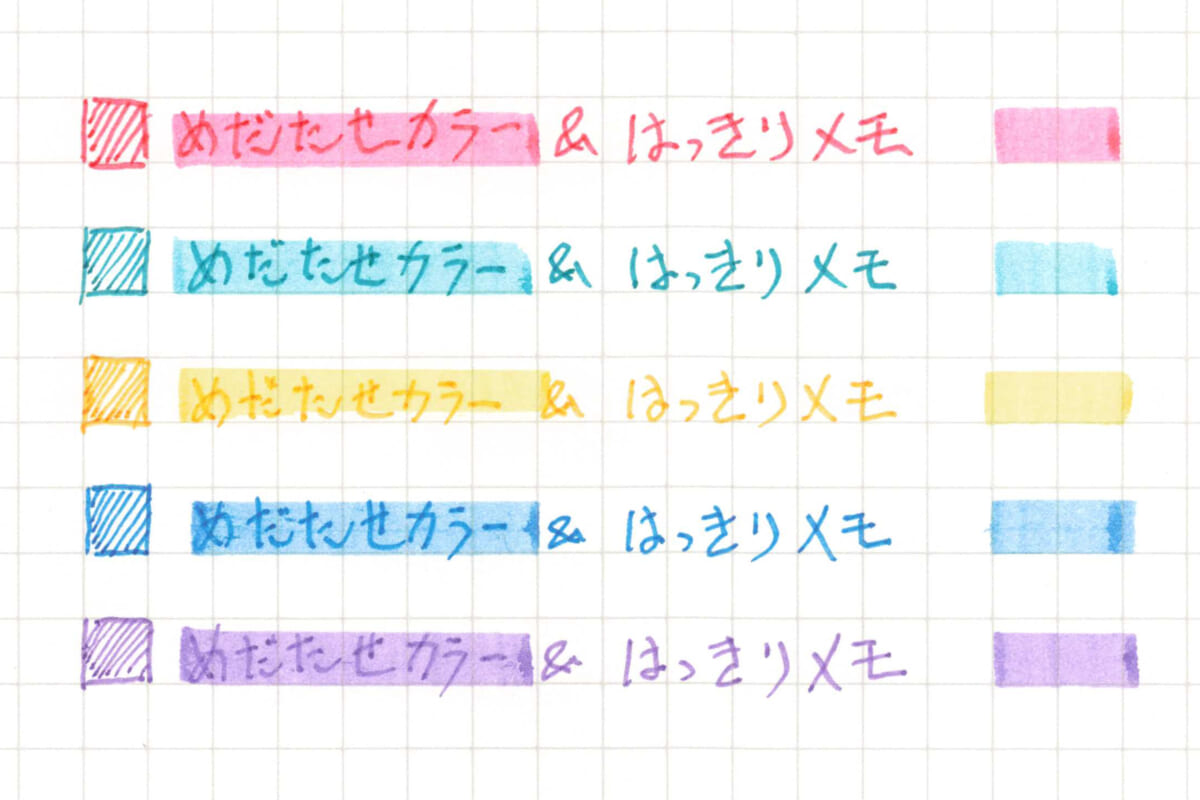

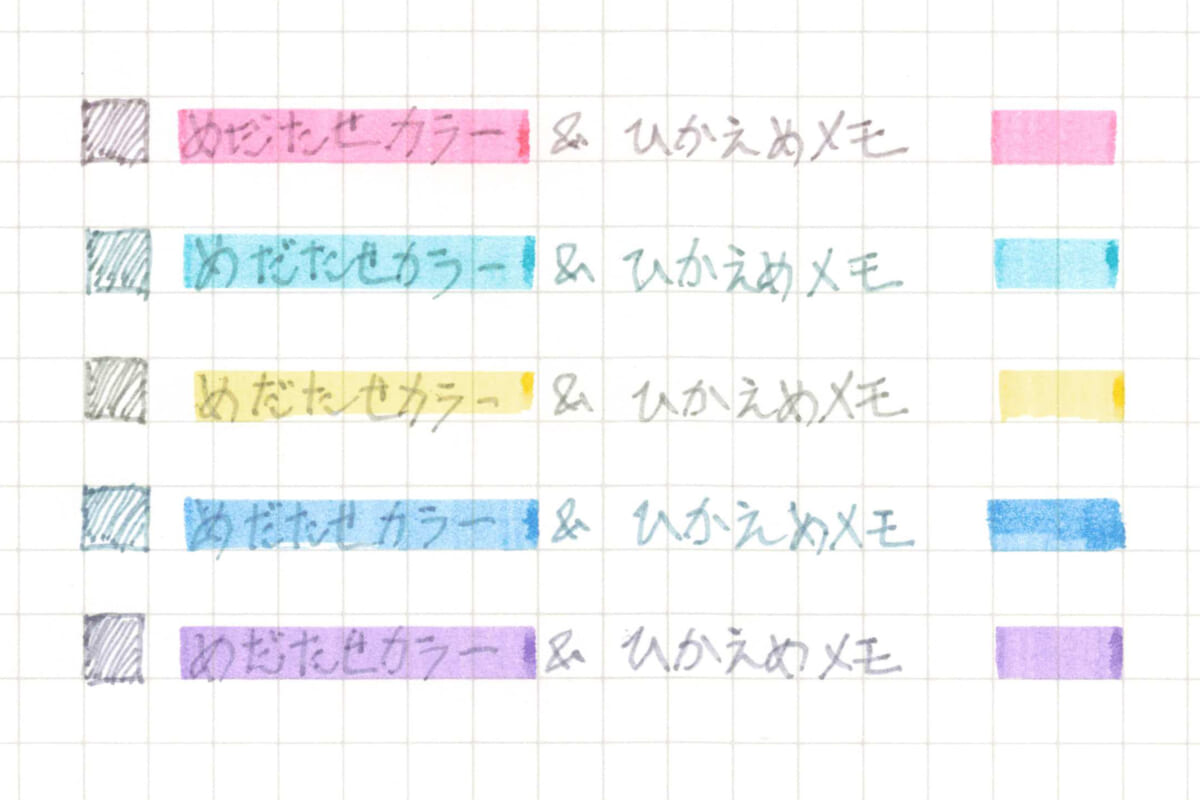

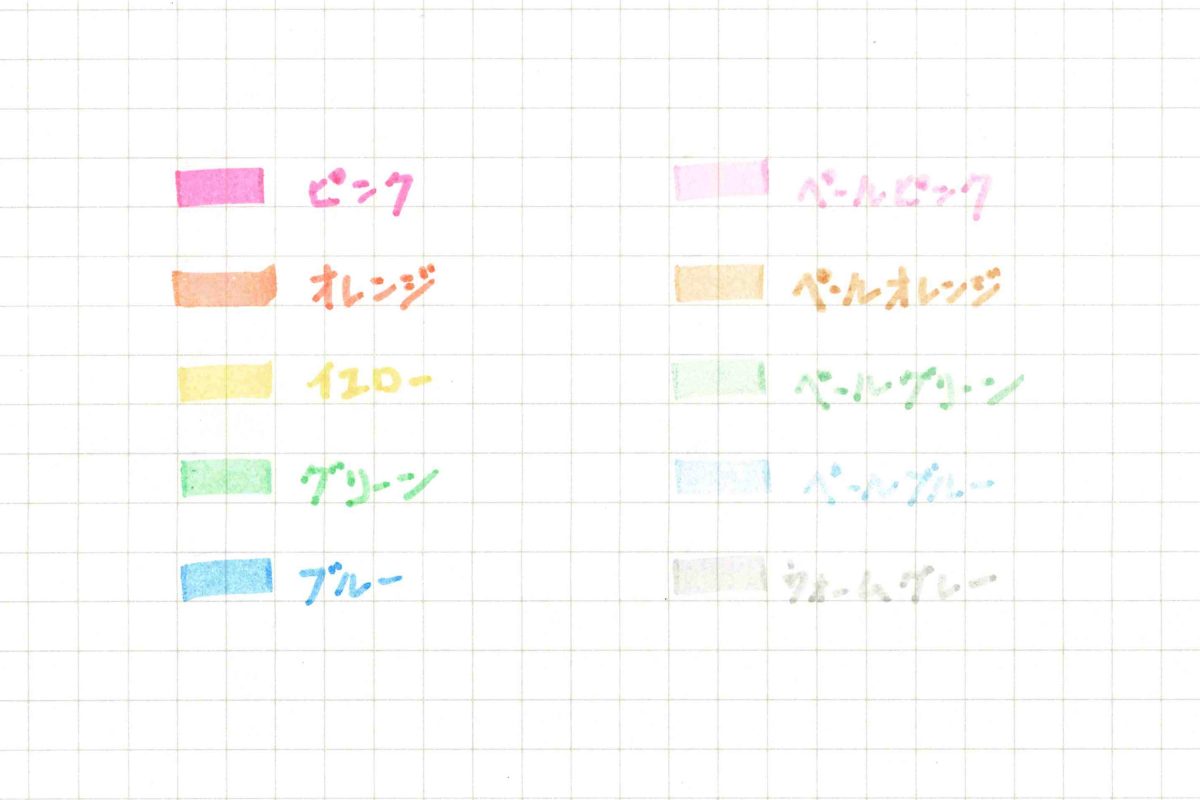

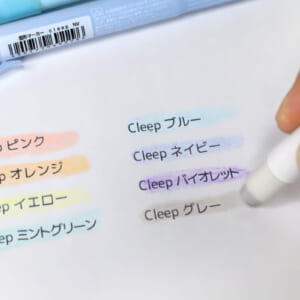

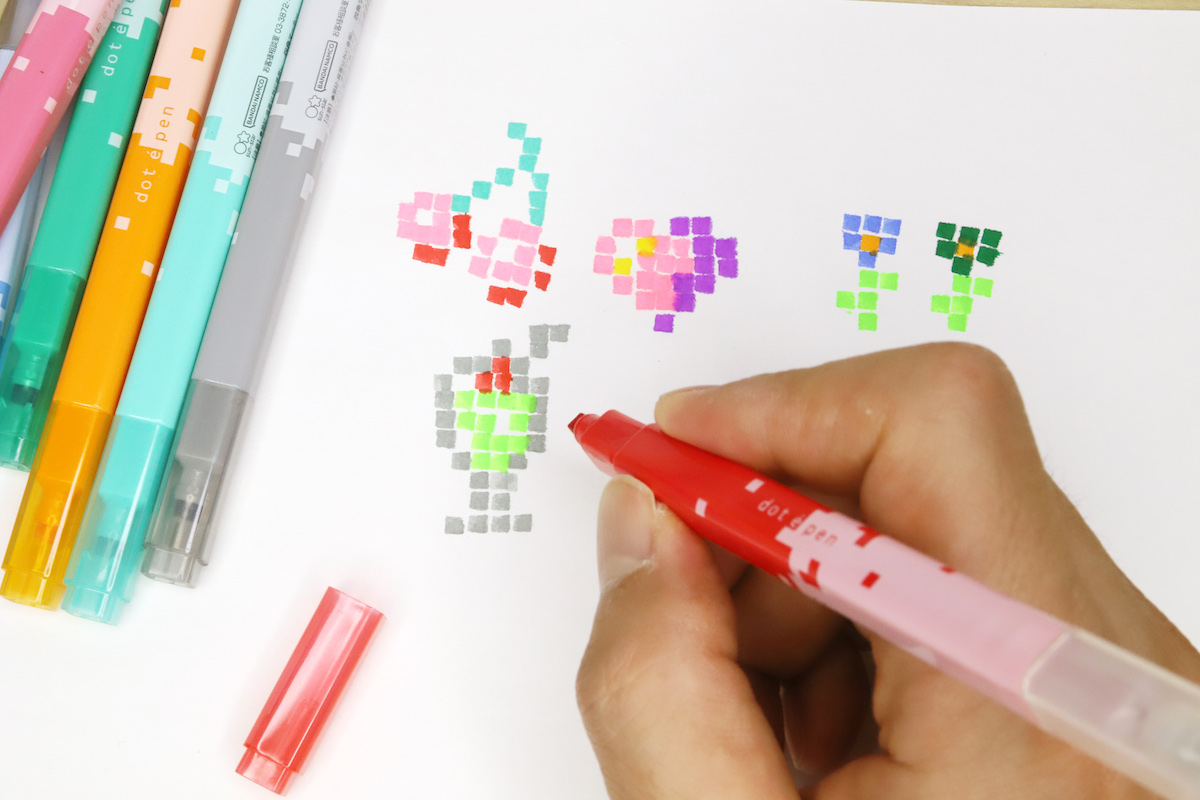

↑パイロット「フリクションライト ソフトカラー」全6色 各108円

↑パイロット「フリクションライト ソフトカラー」全6色 各108円

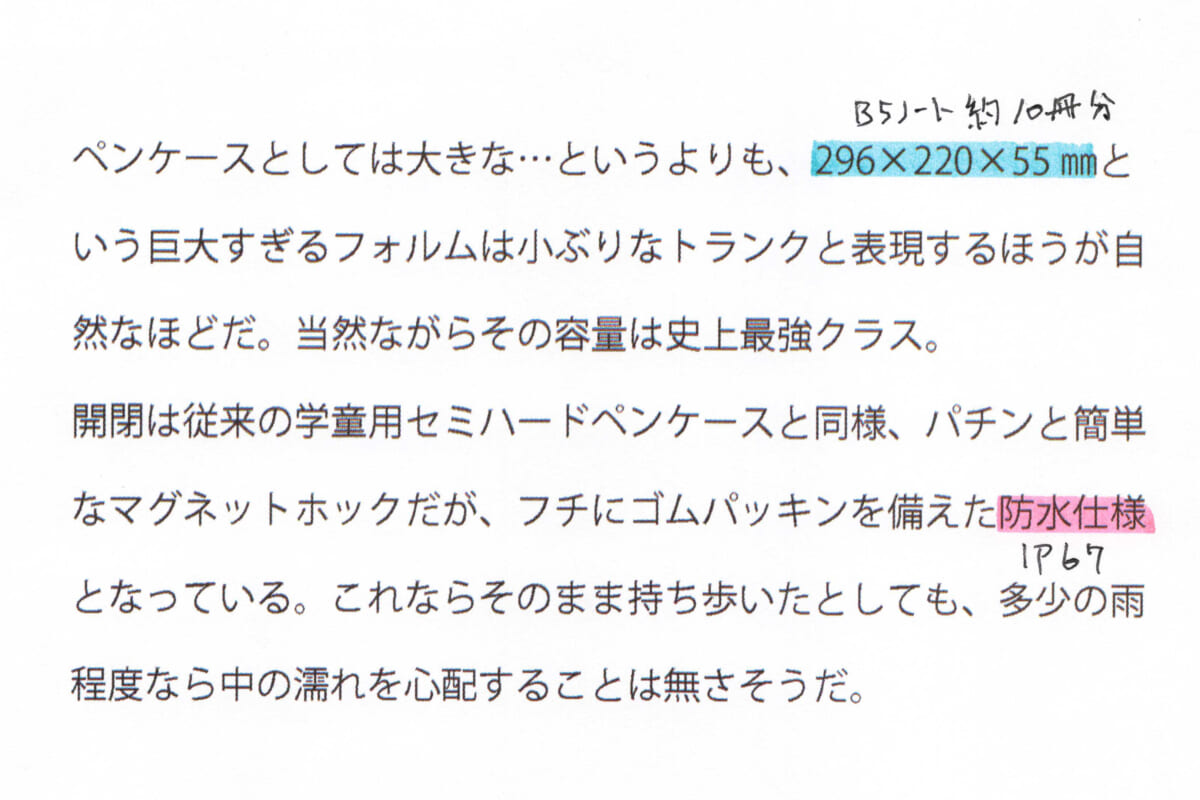

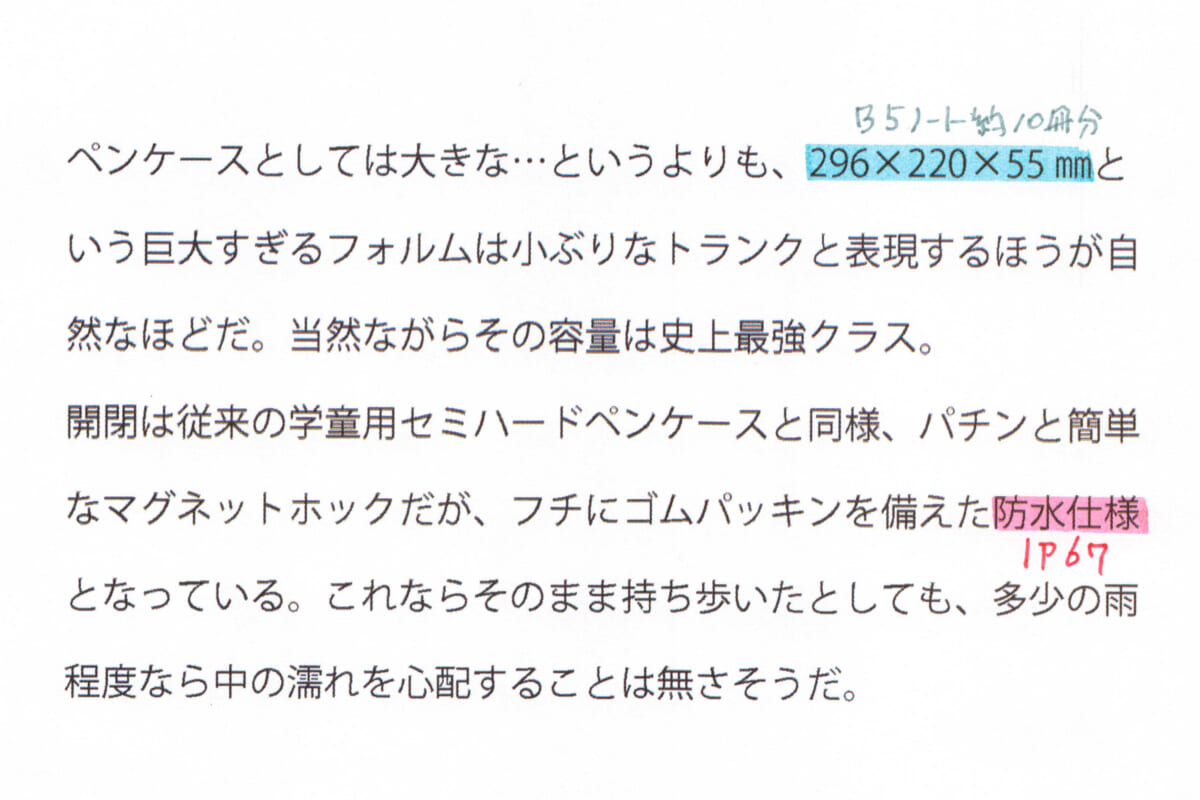

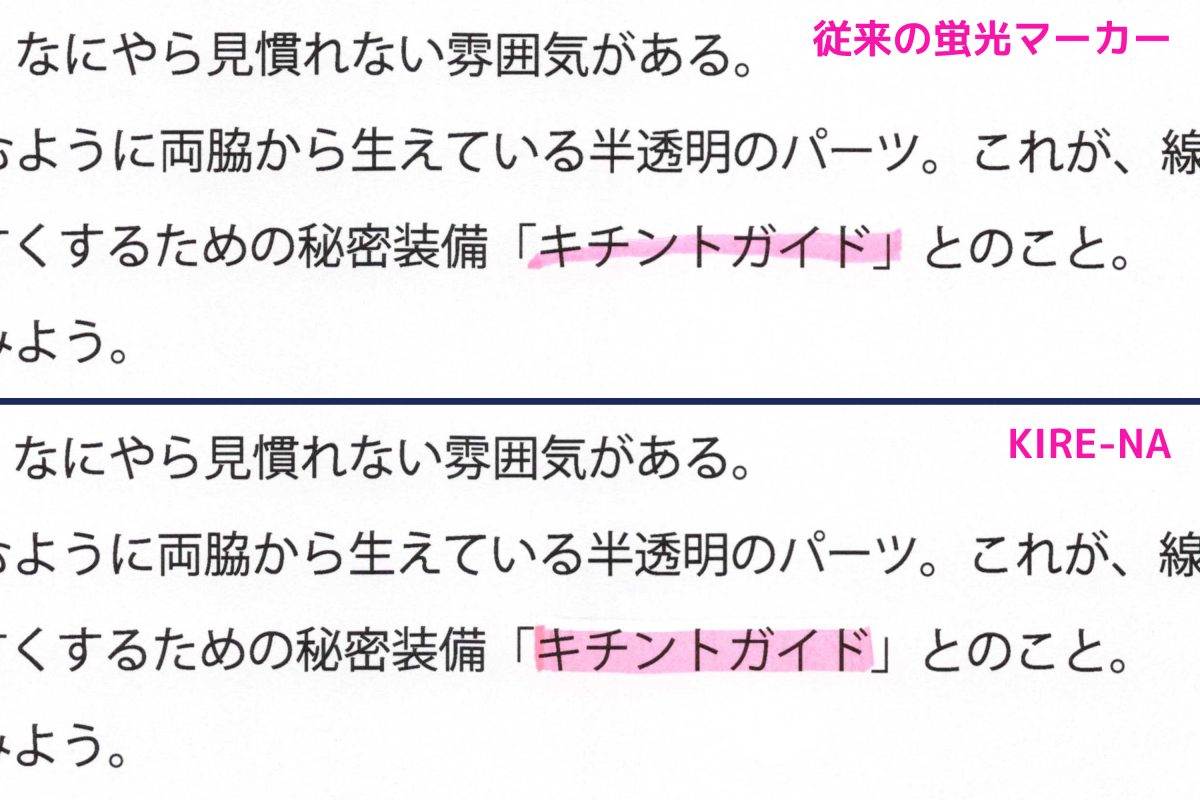

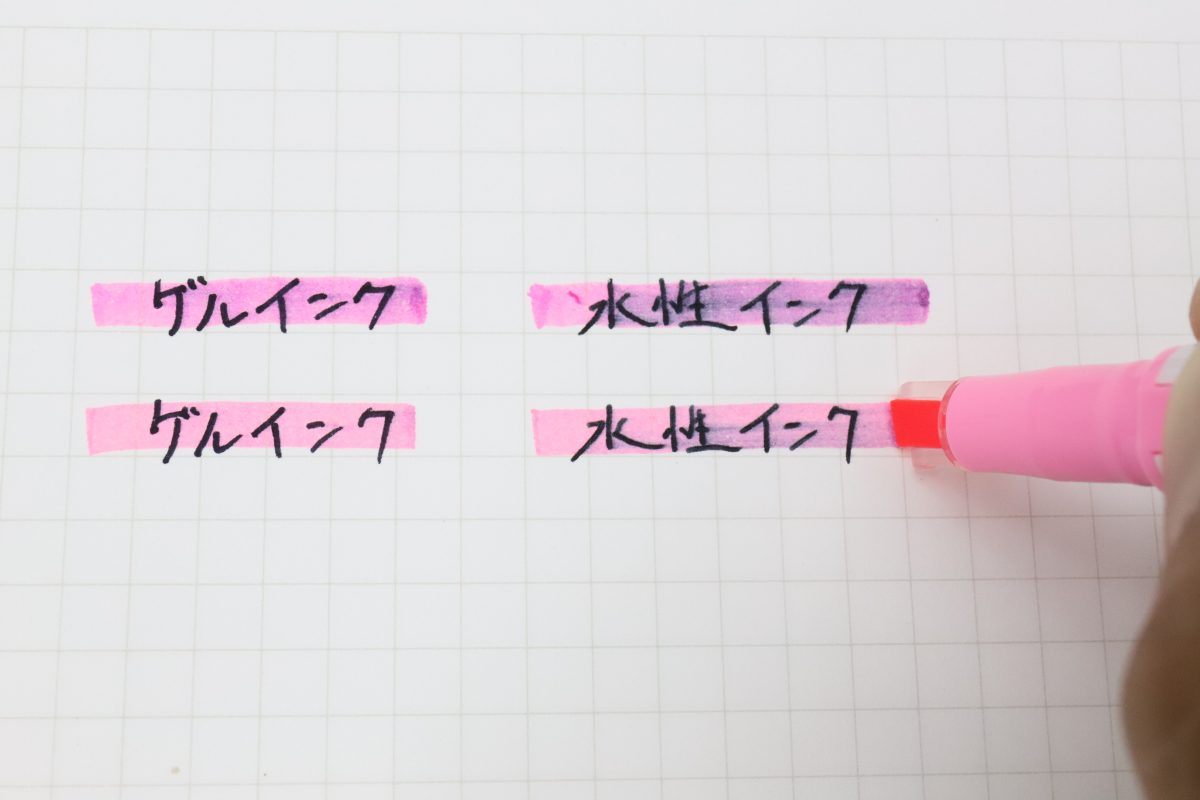

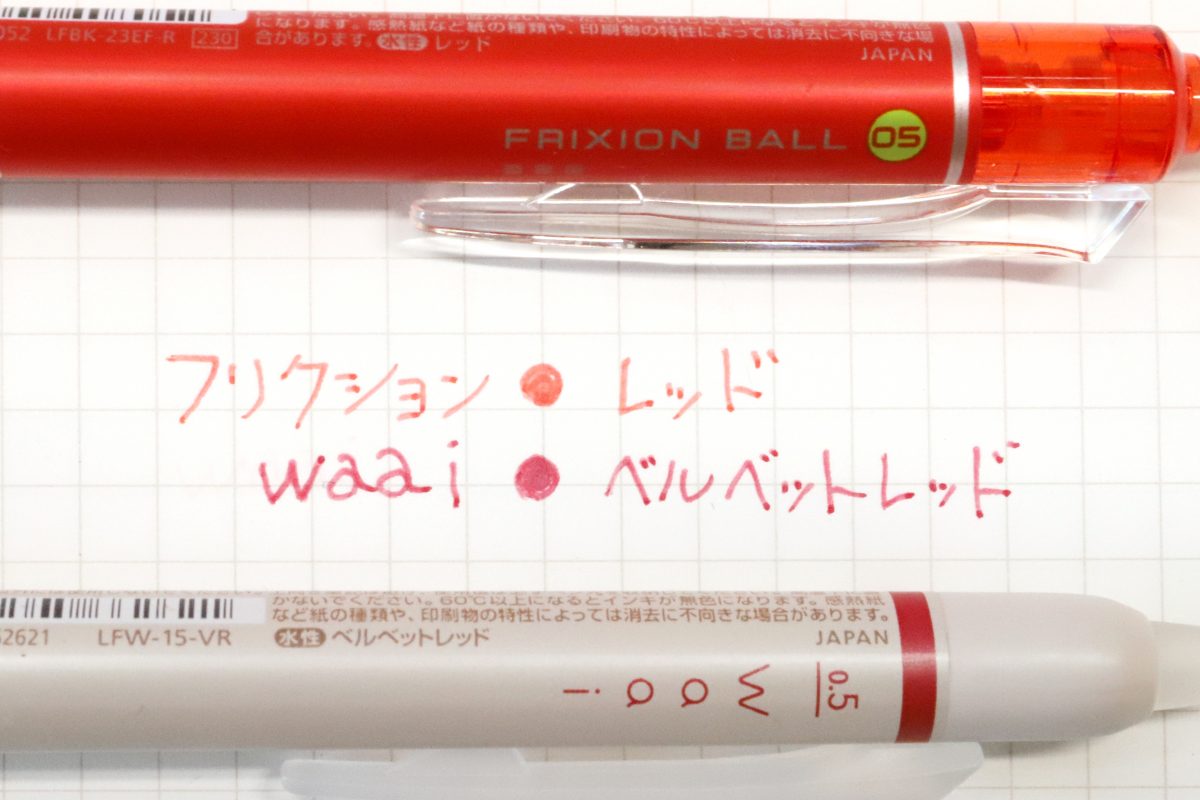

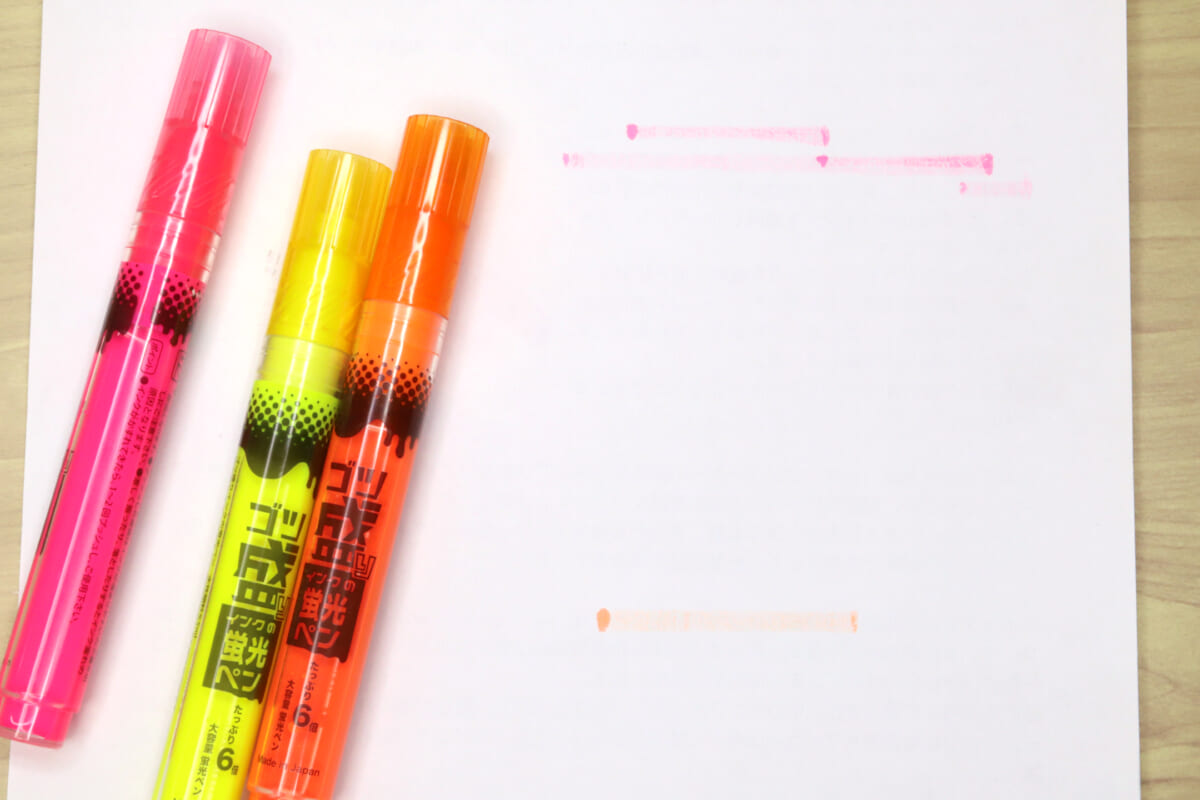

お馴染み、こすって消せるフリクションシリーズの蛍光マーカーだが、このソフトカラーシリーズは名前の通り、発色がソフト。従来のシリーズと比べるとぼんやりと淡い色合いで、つまり紙の白とのコントラスト差が小さくなるので、目が疲れにくいということだ。

↑通常の蛍光色(左)とソフトカラー(右)。ひと目見ただけで淡さと柔らかさが分かる

↑通常の蛍光色(左)とソフトカラー(右)。ひと目見ただけで淡さと柔らかさが分かる

病み上がりの目にも優しい=仕事で疲れた目にも同じく優しいわけで、長時間紙面を見ていても確かに負担が少なく感じた。特にソフトイエロー、ソフトグリーンあたりは穏やかな色調で、目がチカチカせず心地よい。

とはいえ色はきちんと付いているので、後から見直しても自分のチェックした部分ははっきりと見分けられるし、使いにくさを感じない。

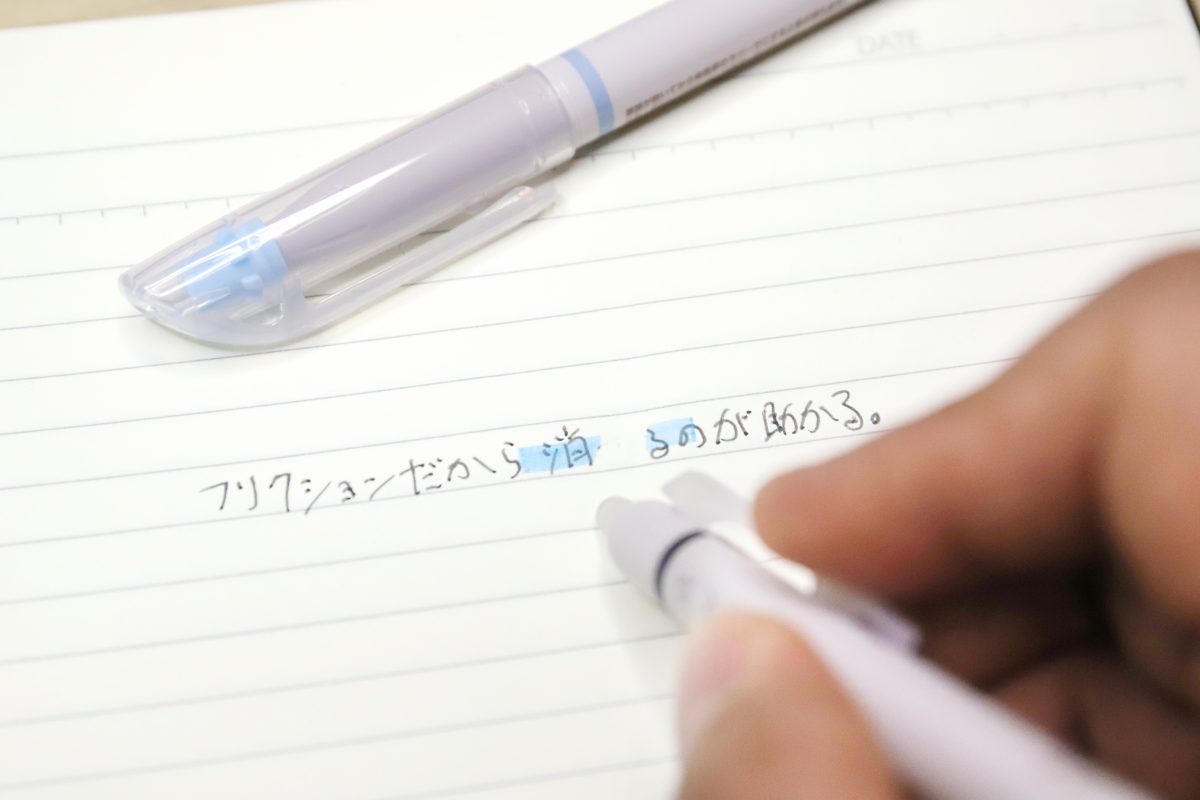

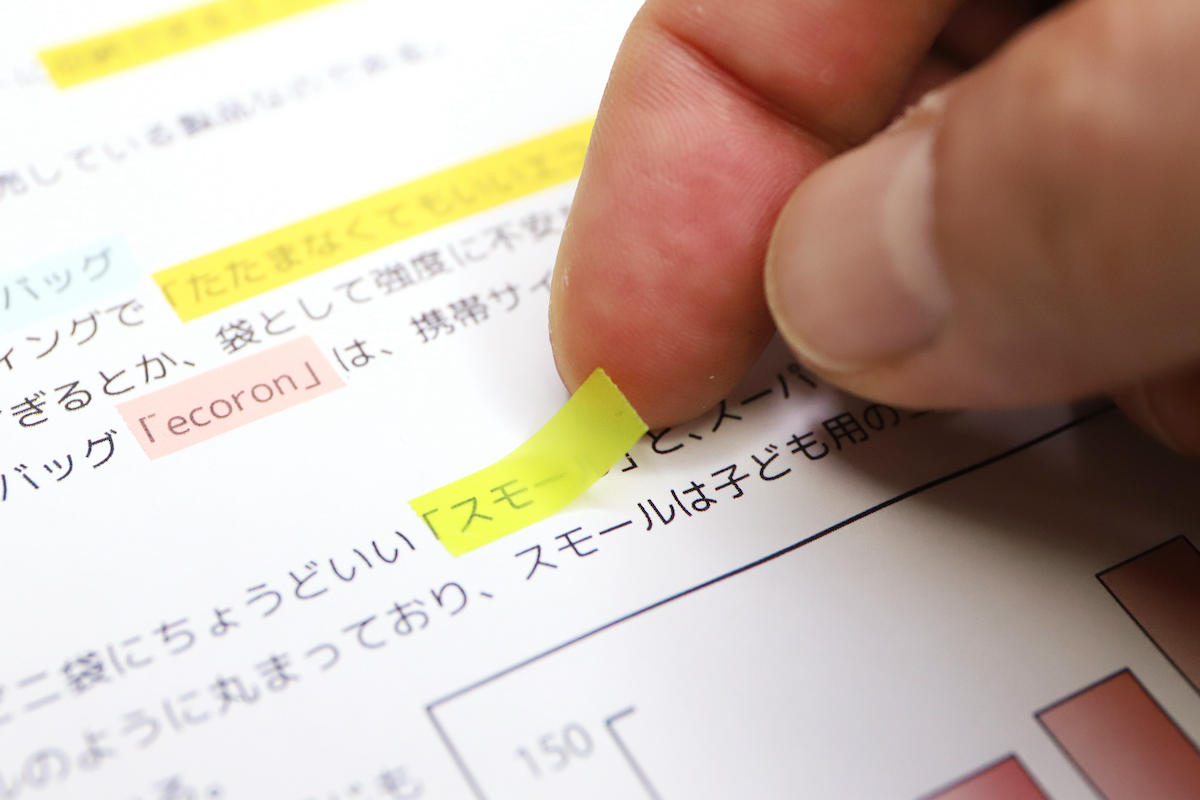

↑こすって消せるフリクションインクは、ラインの引き間違いをしても安心

↑こすって消せるフリクションインクは、ラインの引き間違いをしても安心

もちろん他メーカーからも同様のソフトカラーマーカーが発売されてはいるが、フリクションということで「間違ったら消せる」アドバンテージは非常に大きい。

どうせ後で消せるから、と思えばこそ、大胆にズバズバとラインを引いていけるのは気分的にもかなりラクなものだ。

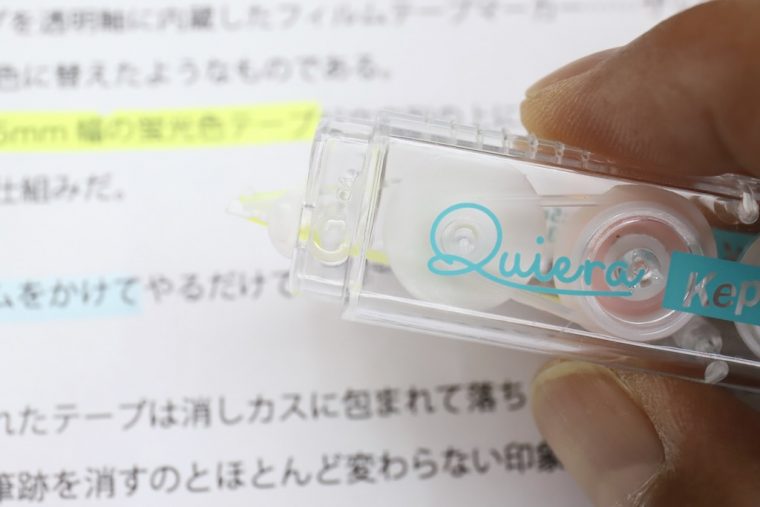

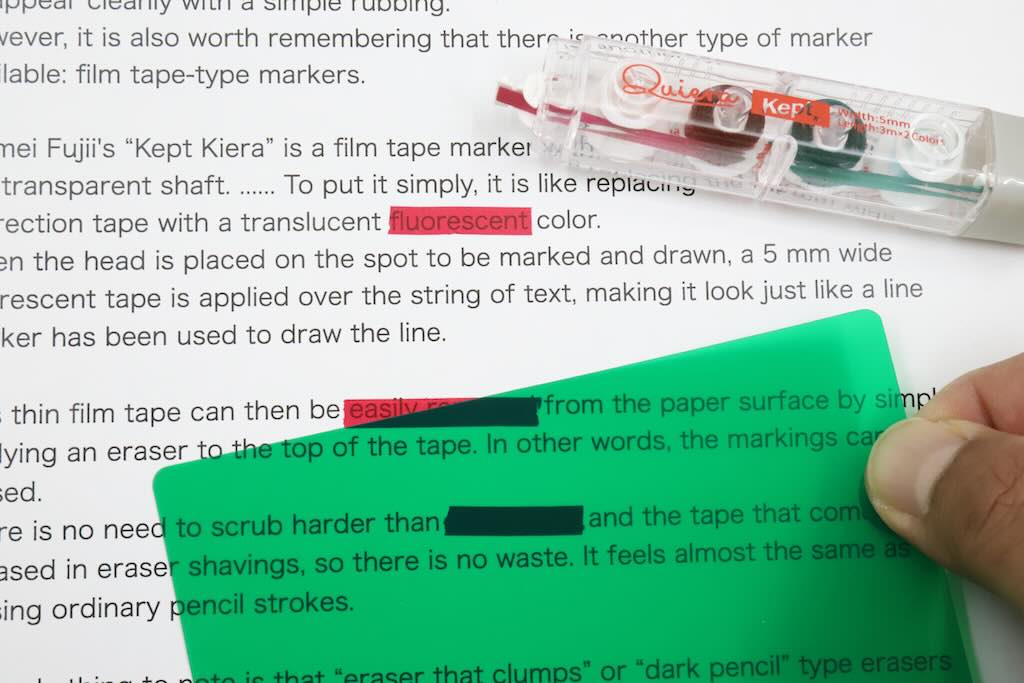

窓付き&紙を選ばない万能マーカー

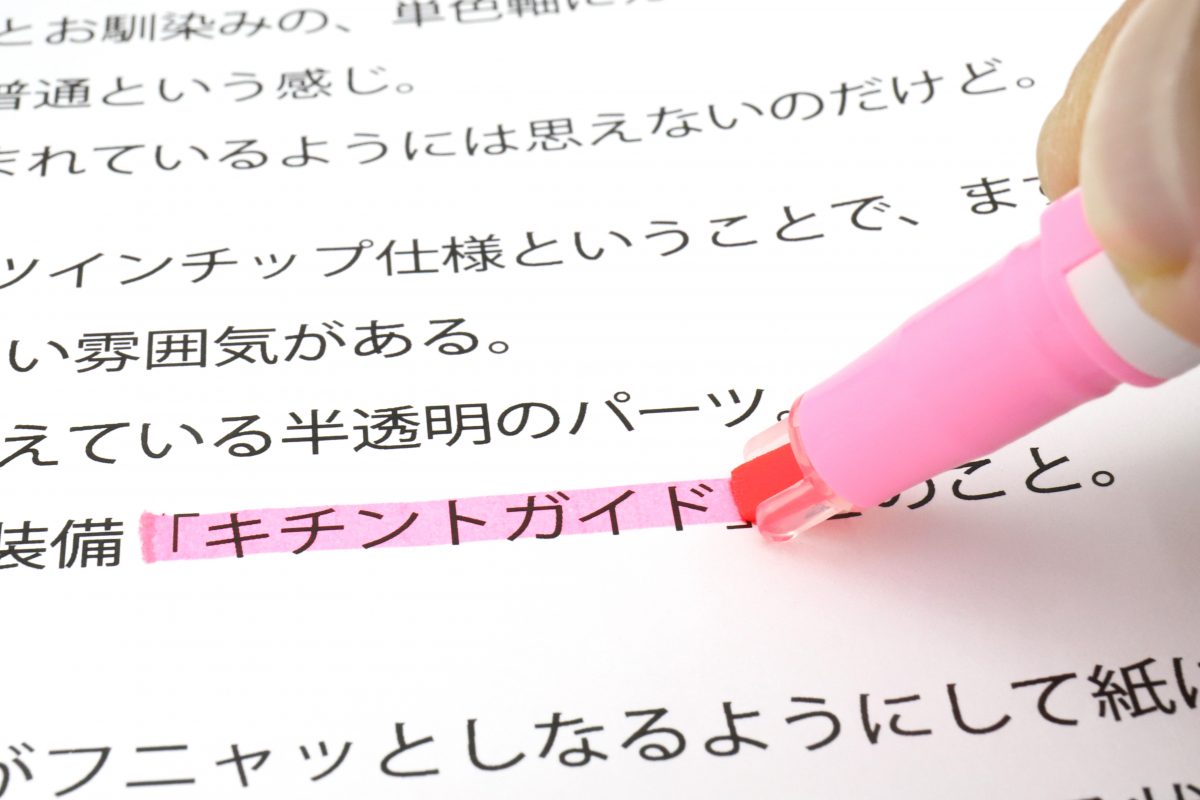

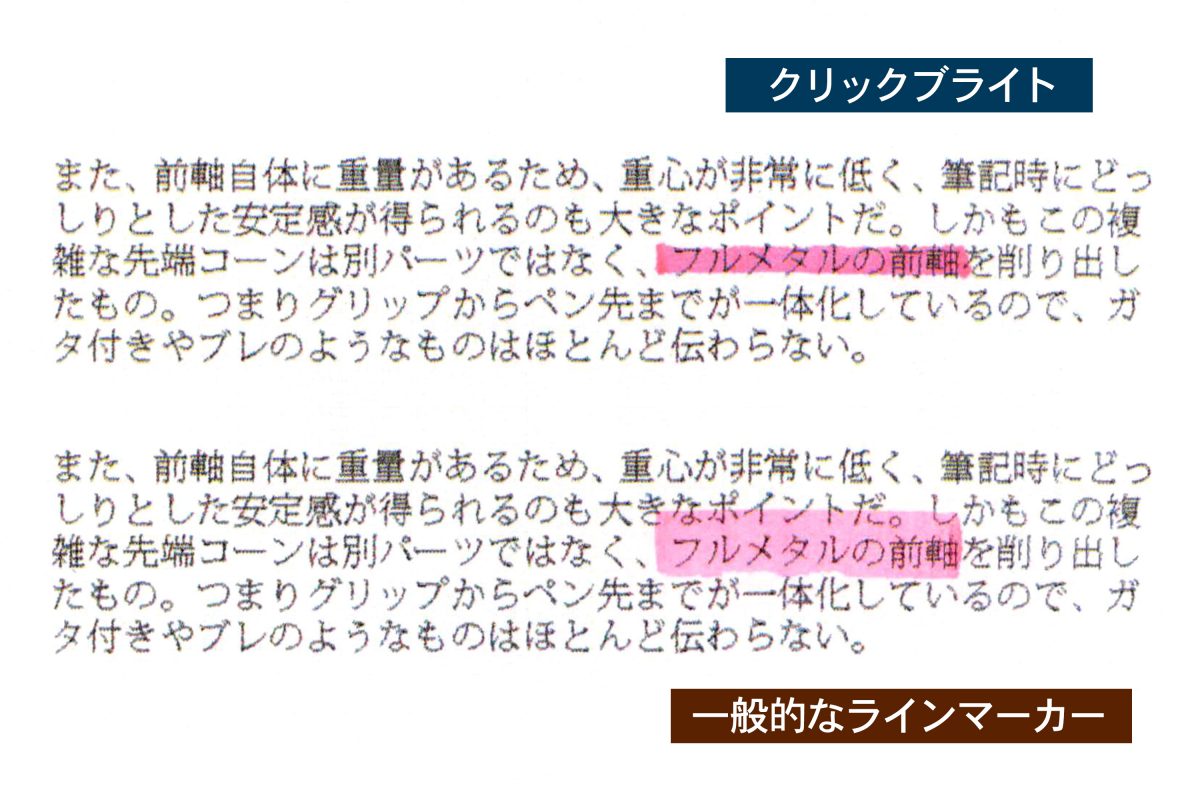

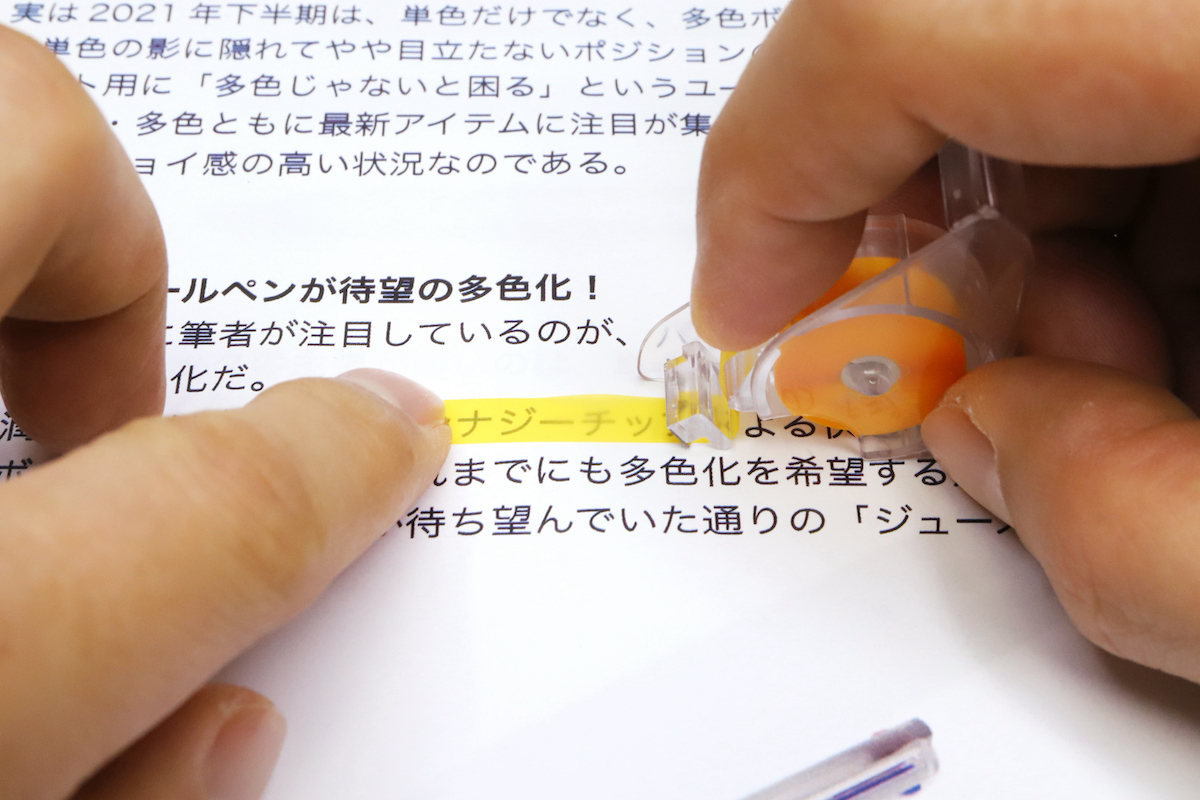

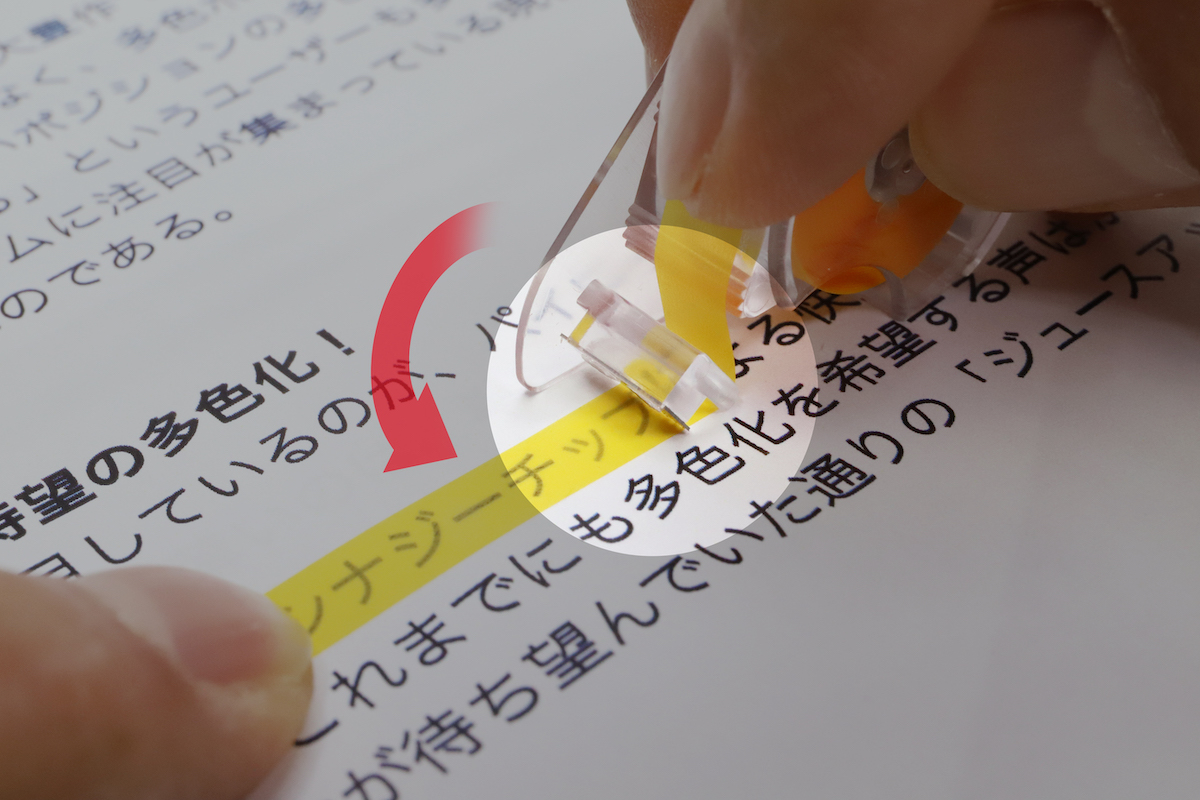

蛍光マーカーはチップが大きいため、自分がいま文章のどこまでラインを引いたのかが分かりにくい。そのため、ついついはみ出し・引き足らずが出てしまう。

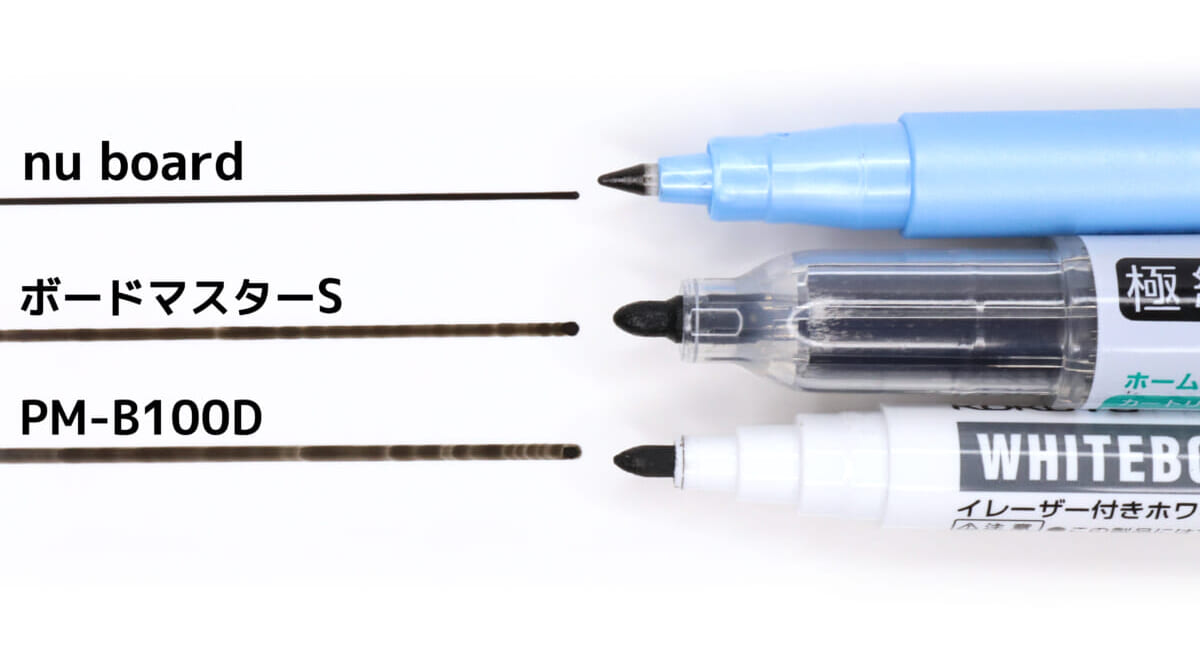

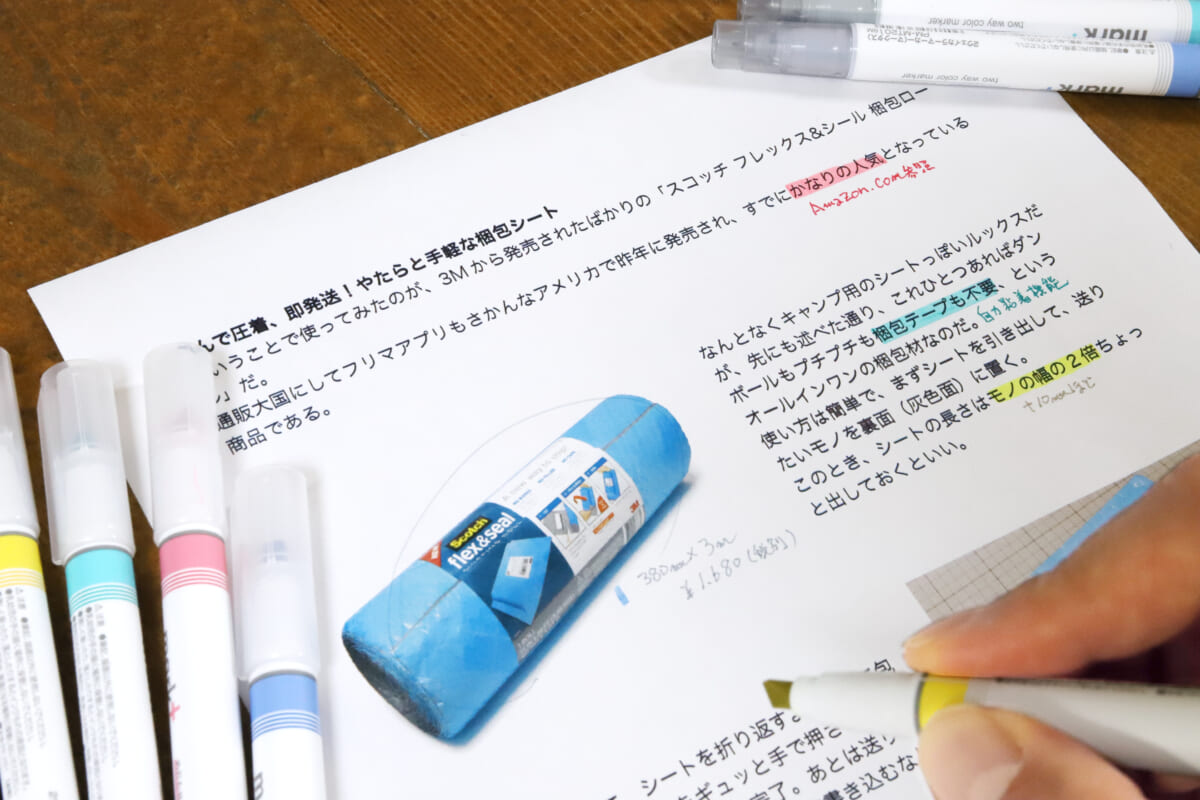

そういうときに便利なのが、先端チップに透明な窓が付いた三菱鉛筆「プロパス・ウインドウ クイックドライ」だ。

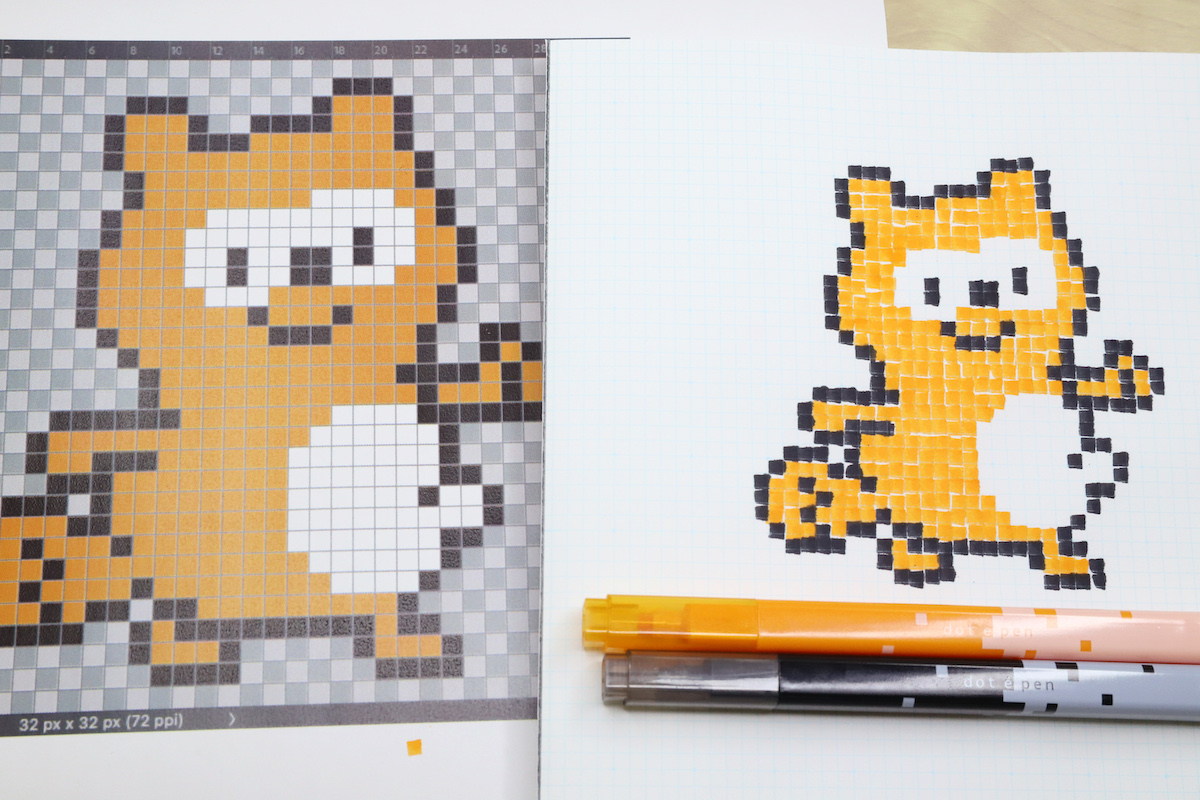

↑三菱鉛筆「プロパス・ウインドウ クイックドライ」全10色 各140円

↑三菱鉛筆「プロパス・ウインドウ クイックドライ」全10色 各140円

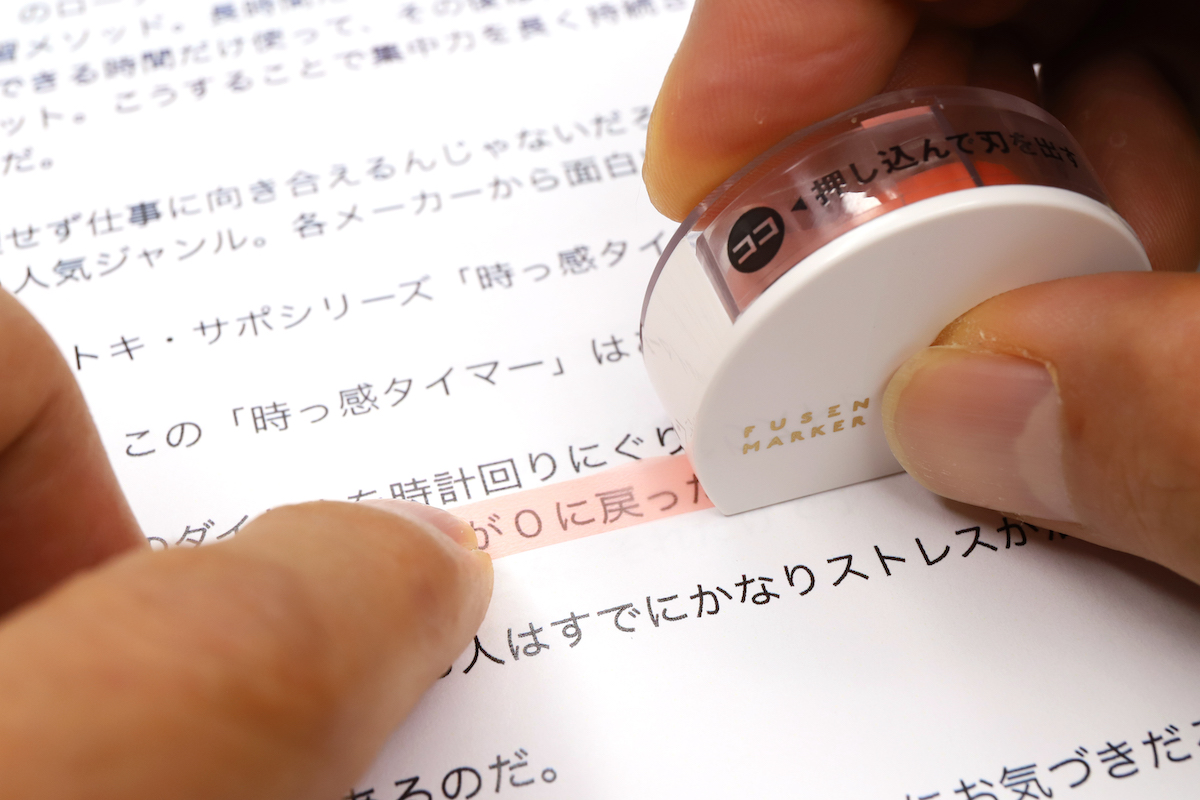

この透明窓からチップの下が見えるので、いま自分がどこまでラインを引いたのかがはっきりと視認できる。

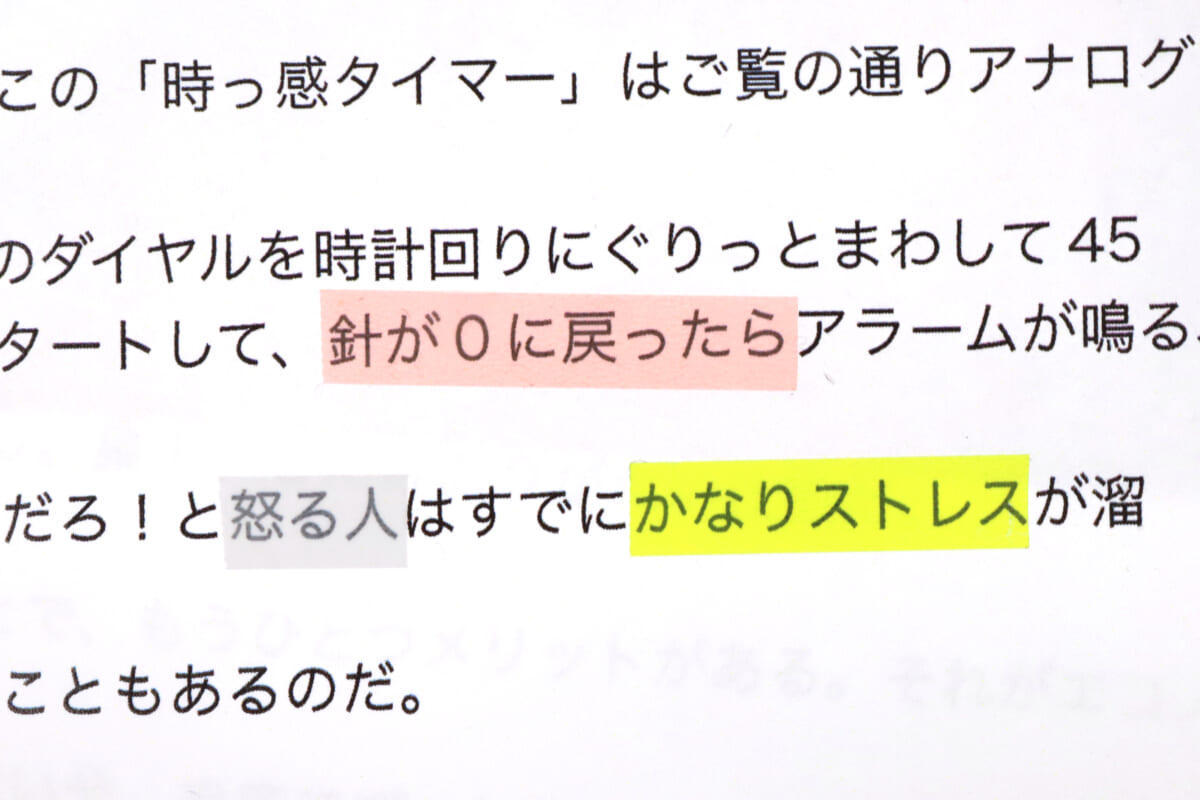

これは非常に便利な機能で、しばらくプロパス・ウインドウを使ってから別のマーカーに切り替えると「なんでチップの向こう側が見えないんだよ!」と不条理な怒りまで感じてしまう。一度この便利さになれてしまうと、もう戻れないのである。

↑プロパス・ウインドウシリーズならでは窓付きチップは一度慣れるともう手放せない

↑プロパス・ウインドウシリーズならでは窓付きチップは一度慣れるともう手放せない

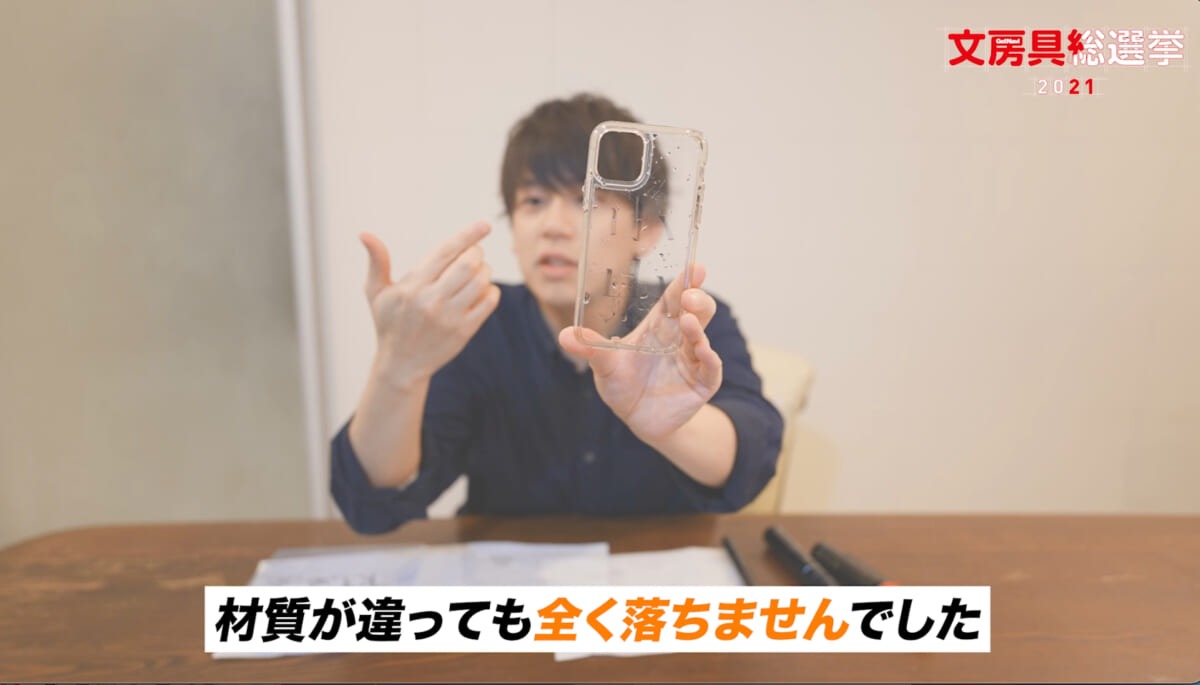

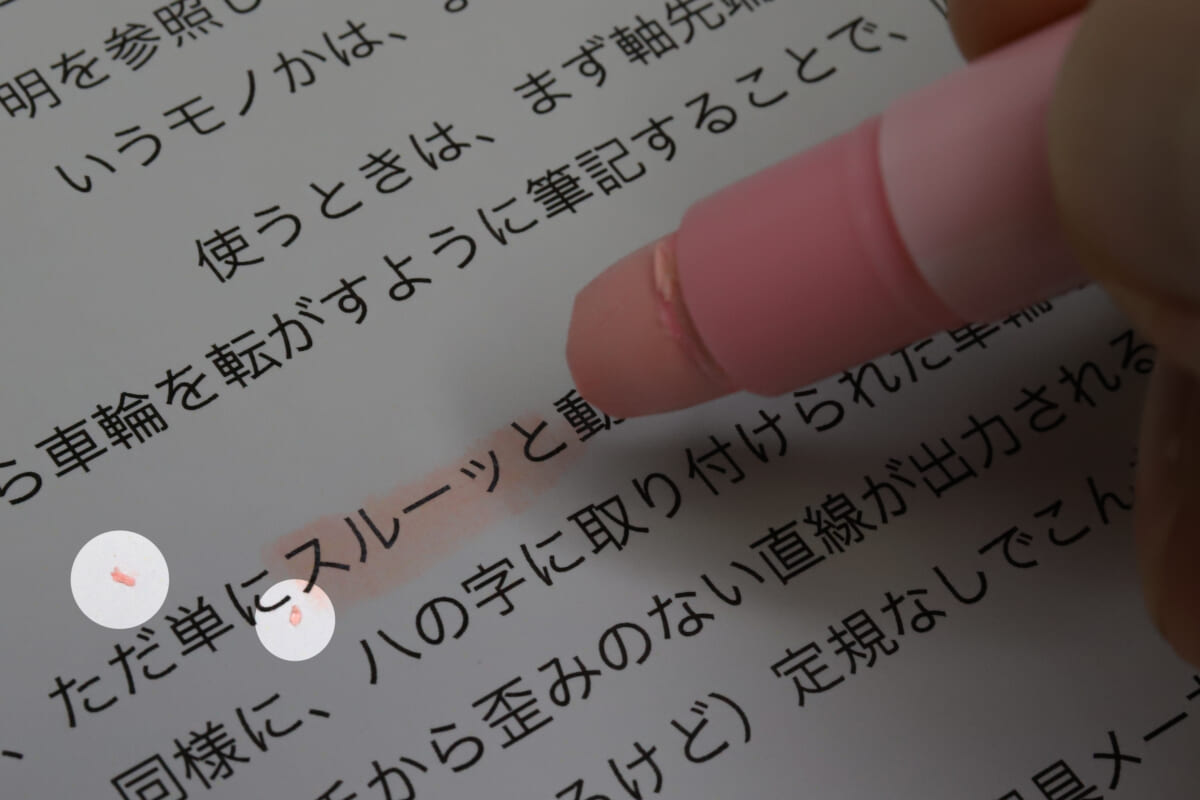

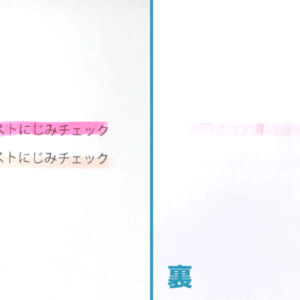

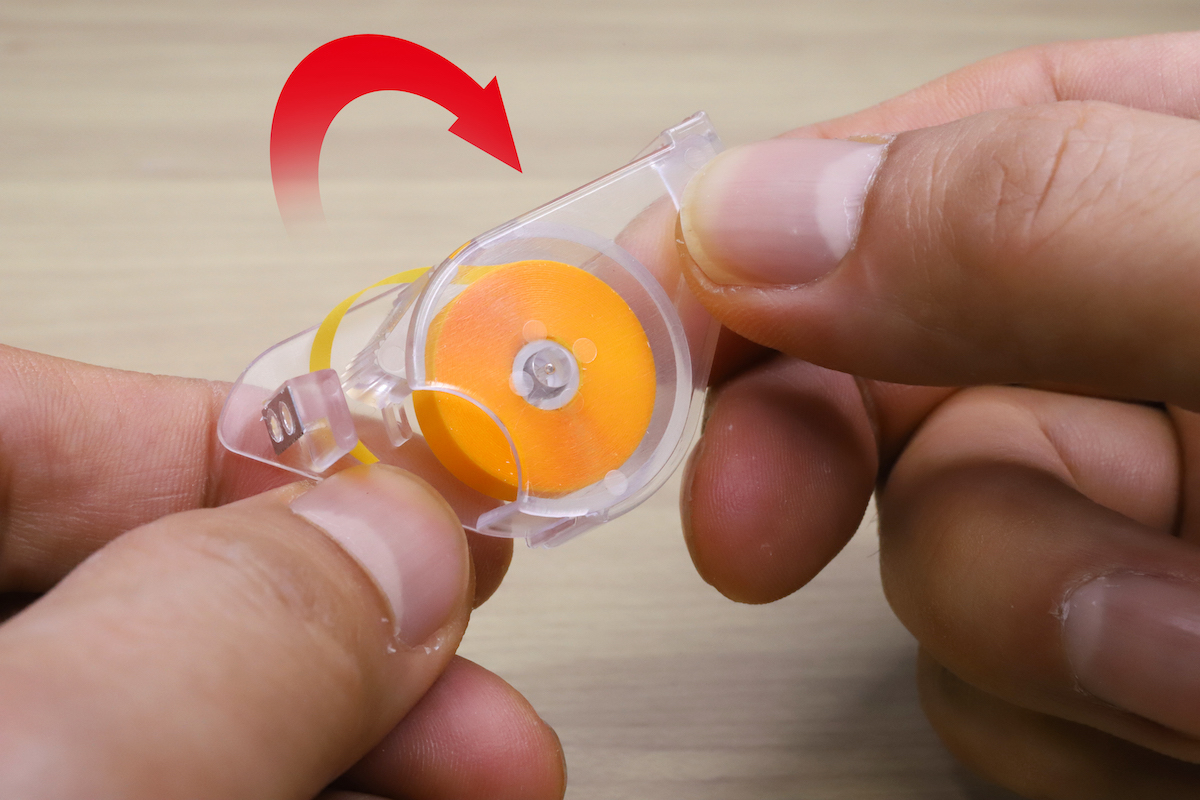

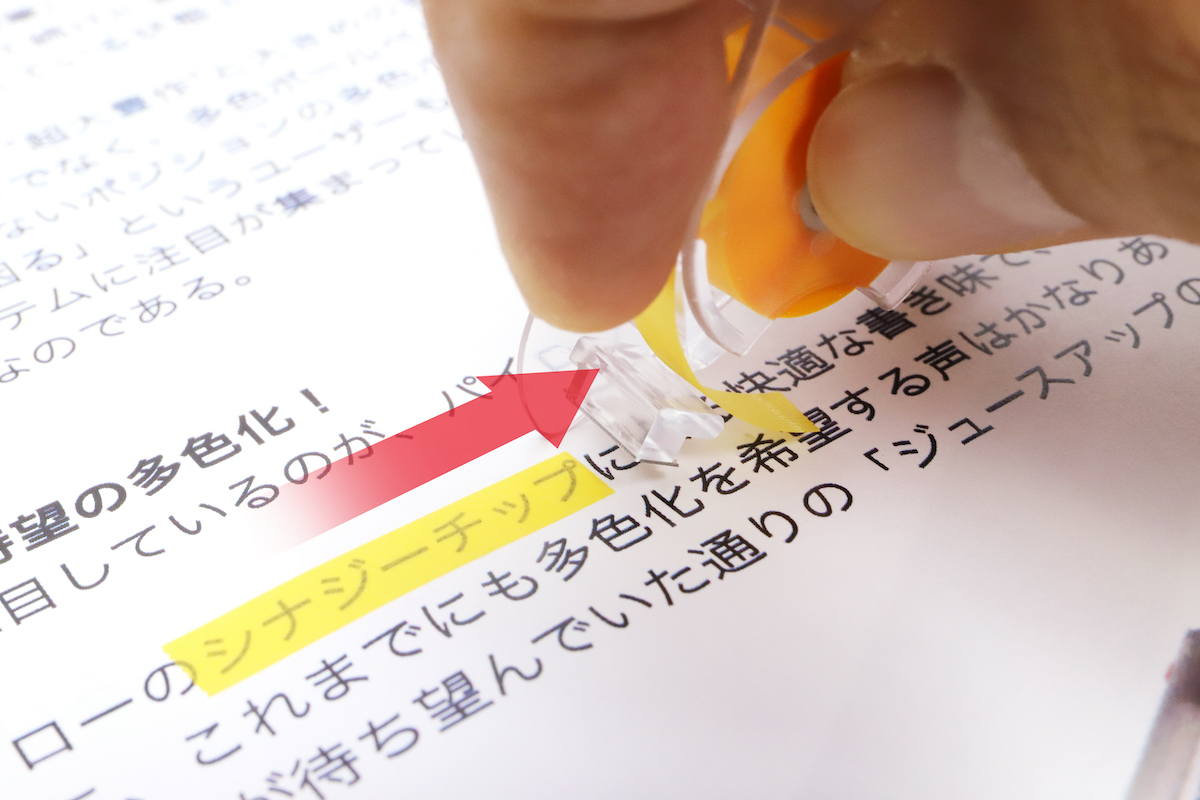

もうひとつ便利なのが、速乾性の高いクイックドライインク。紙面のあちこちにラインを引いていると、気づかぬ間にまだ乾いていないインクの上をこすってしまい、手にインクが付着することがある。

クイックドライインクは、乾燥時間を従来の1/3にまで短縮できるため、そういったトラブルが少ない。

↑上が一般的な蛍光マーカー、下がクイックドライ。書いて数秒後に指でこすってみると、クイックドライインクはしっかり定着している

↑上が一般的な蛍光マーカー、下がクイックドライ。書いて数秒後に指でこすってみると、クイックドライインクはしっかり定着している

インクがあまり染み込まないコート紙などにラインを引いても、驚くほど早く乾くので、こすってしまったときの「あっ、しまった!」という焦りを感じずに済む。写真の多い企業パンフやカタログなどはコート紙が多いので、これは非常に助かるのだ。

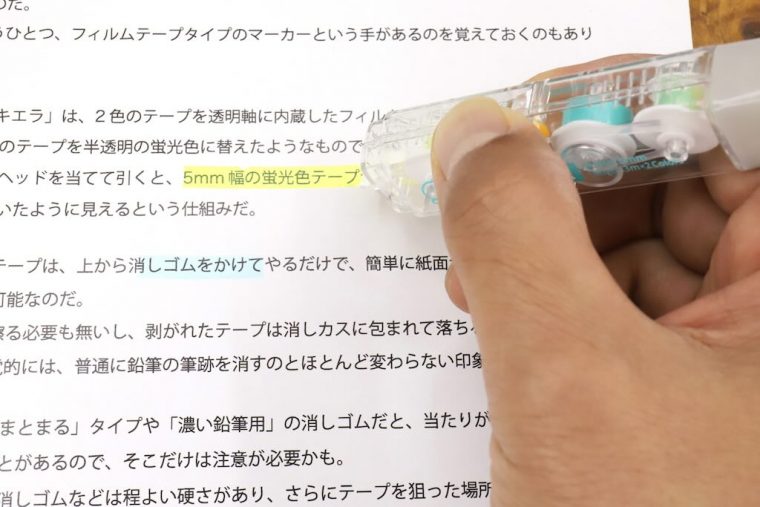

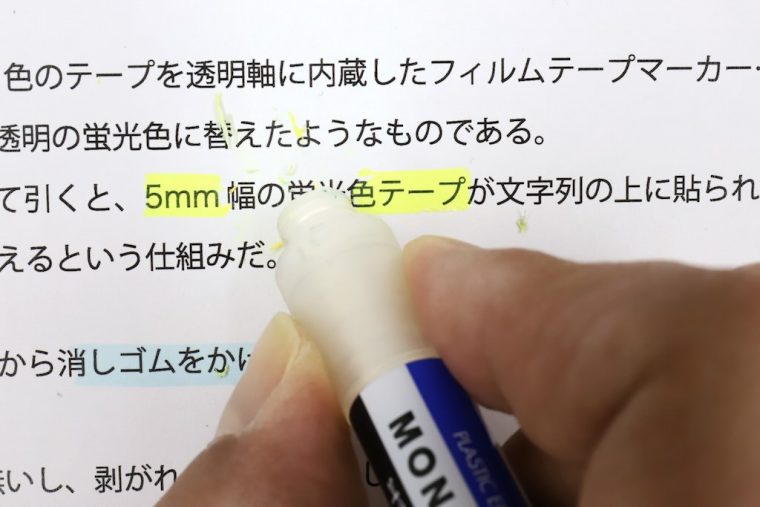

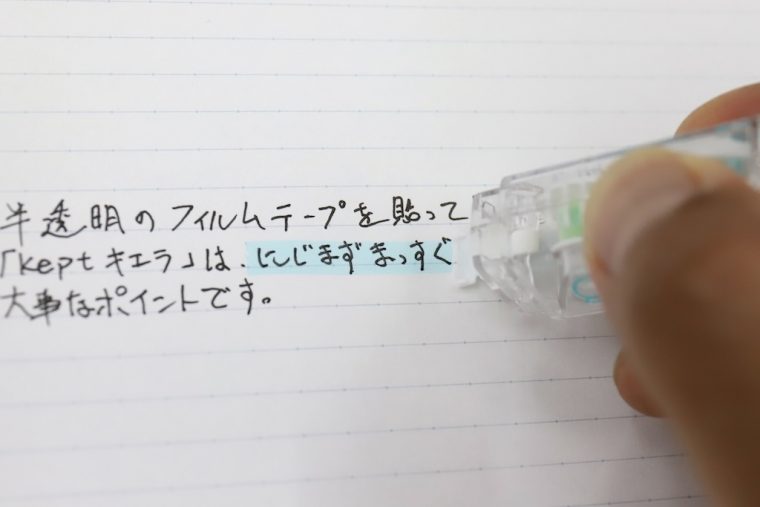

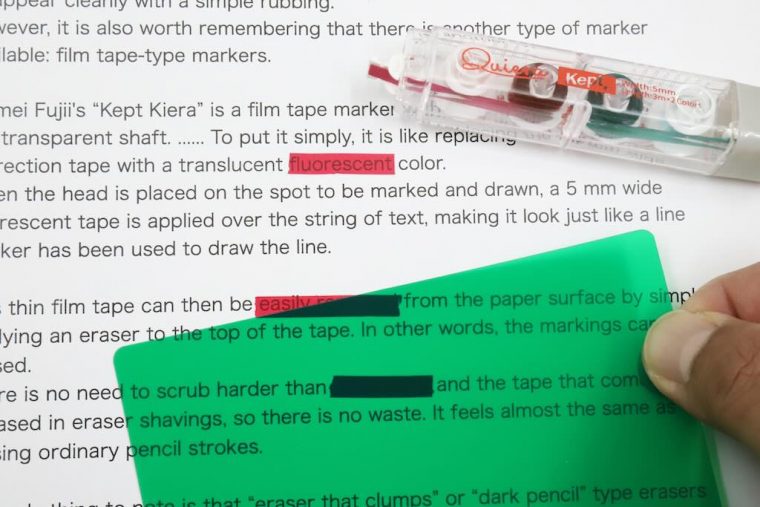

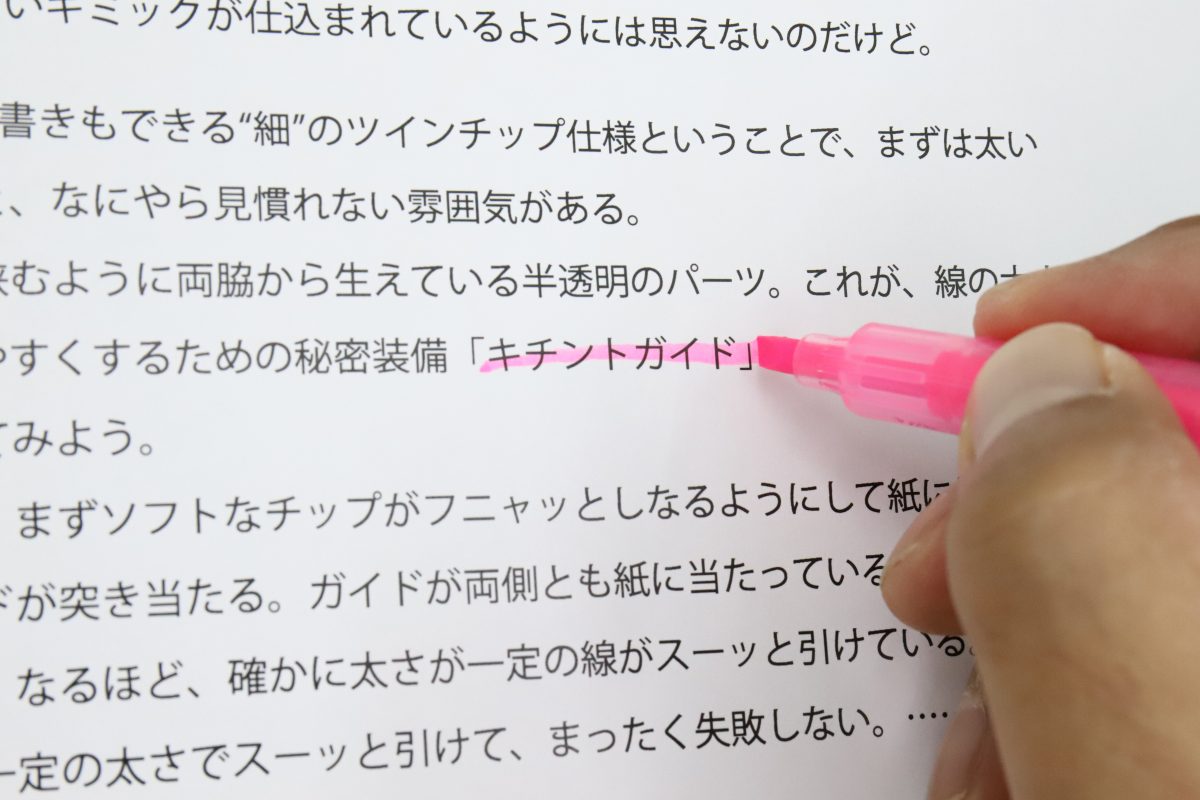

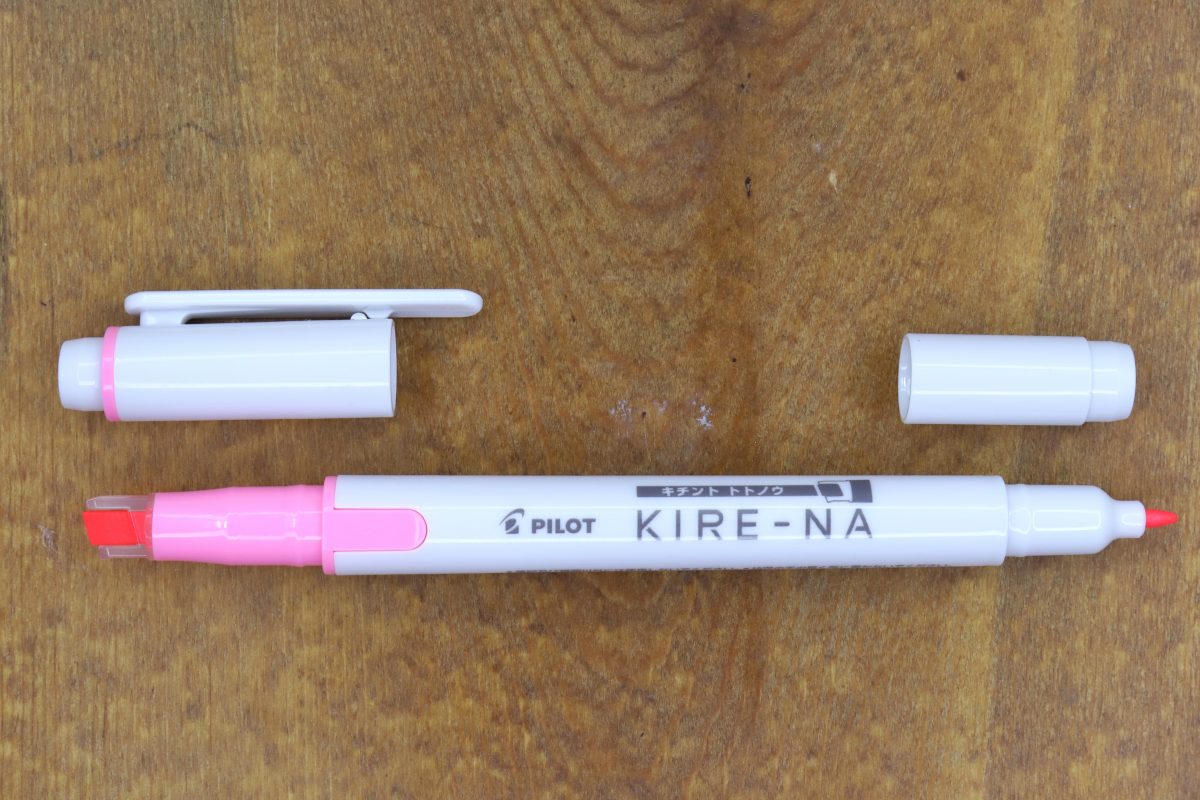

蛍光マーカーが下手、という人にも安心

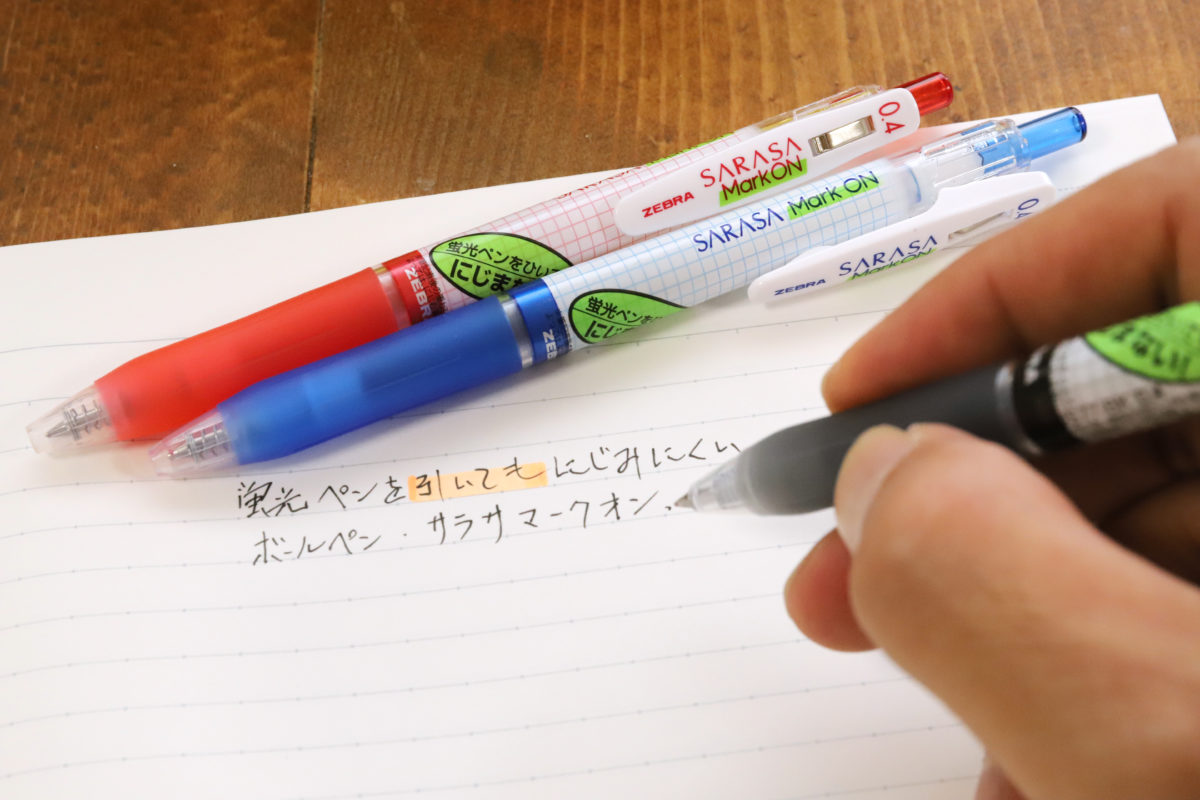

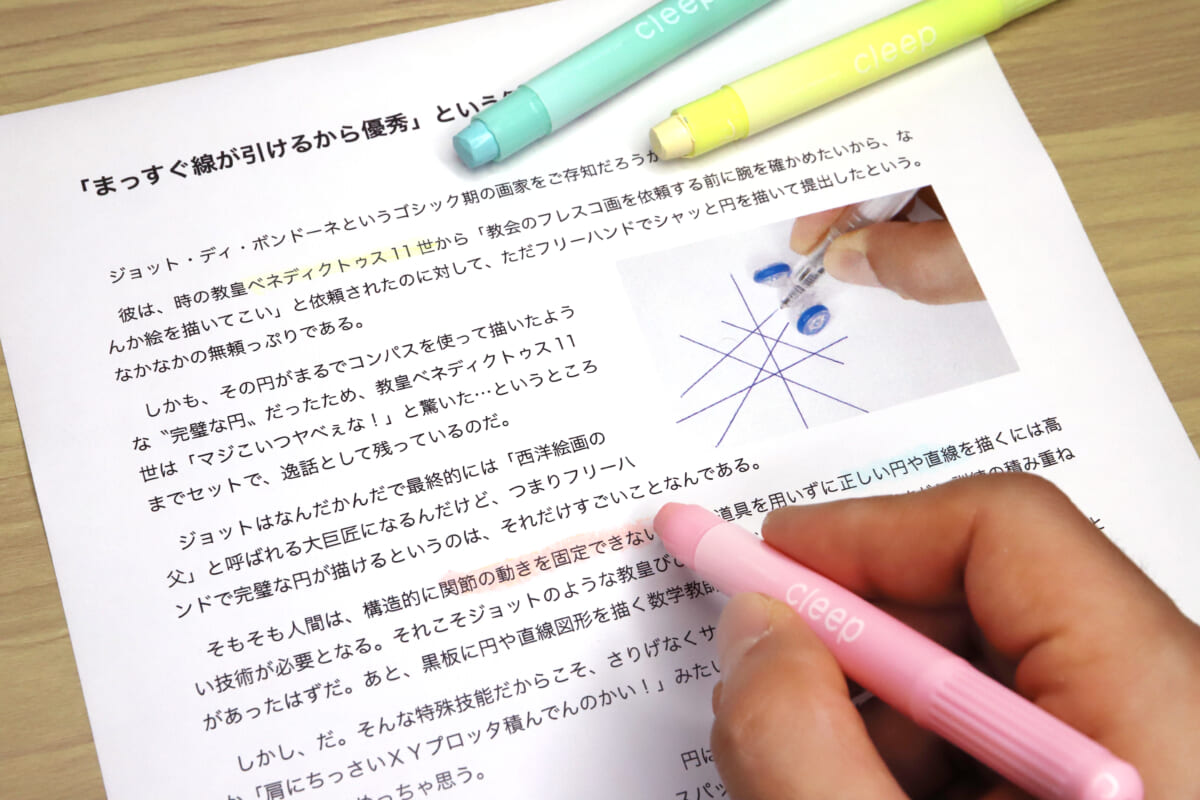

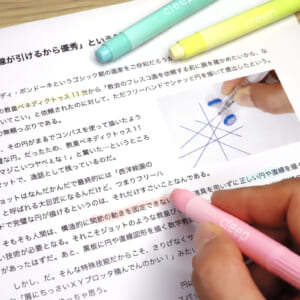

蛍光マーカーでラインを引くのが下手、という人は意外と多い。ヘラのような平たいチップだと、少し手元が狂っただけでガタガタとした線になってしまうのだ。

筆ペンタイプの蛍光マーカーならガタガタ線のリスクは減らせるが、今度は筆圧が変わると線の太い細いが変わってしまう。なんにせよ難しいのである。

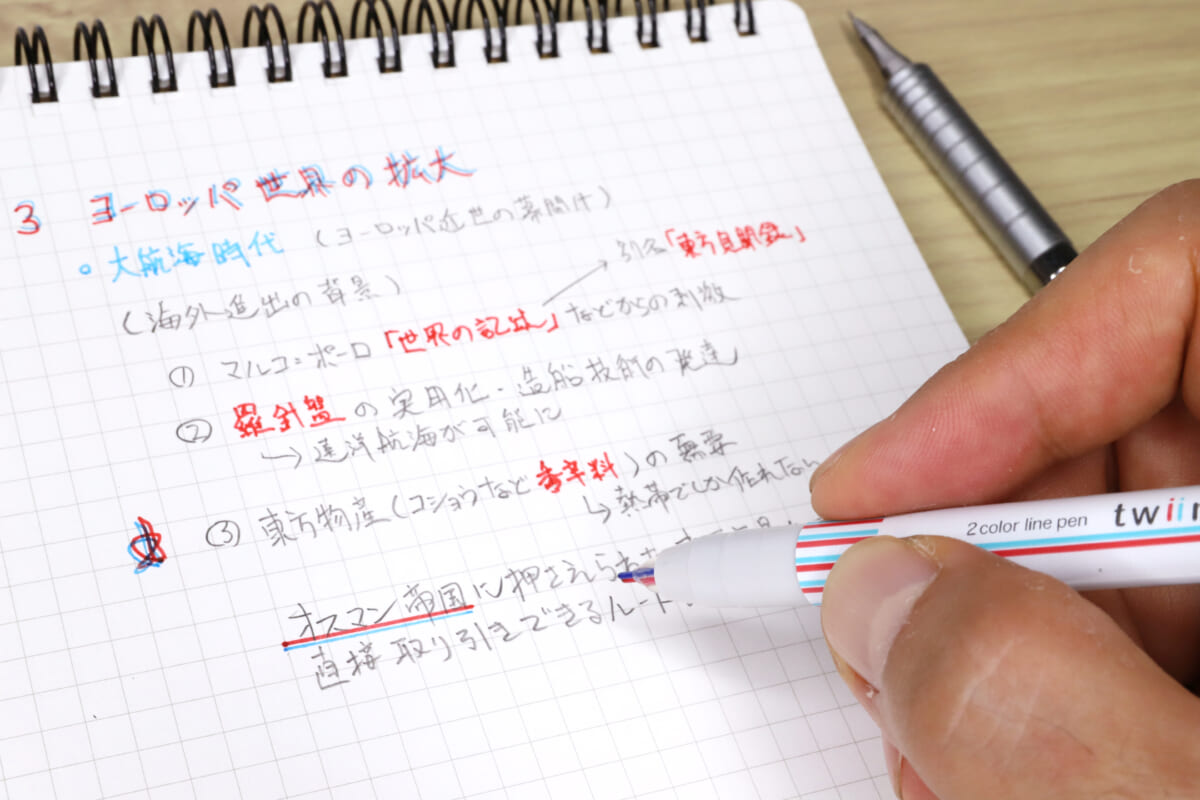

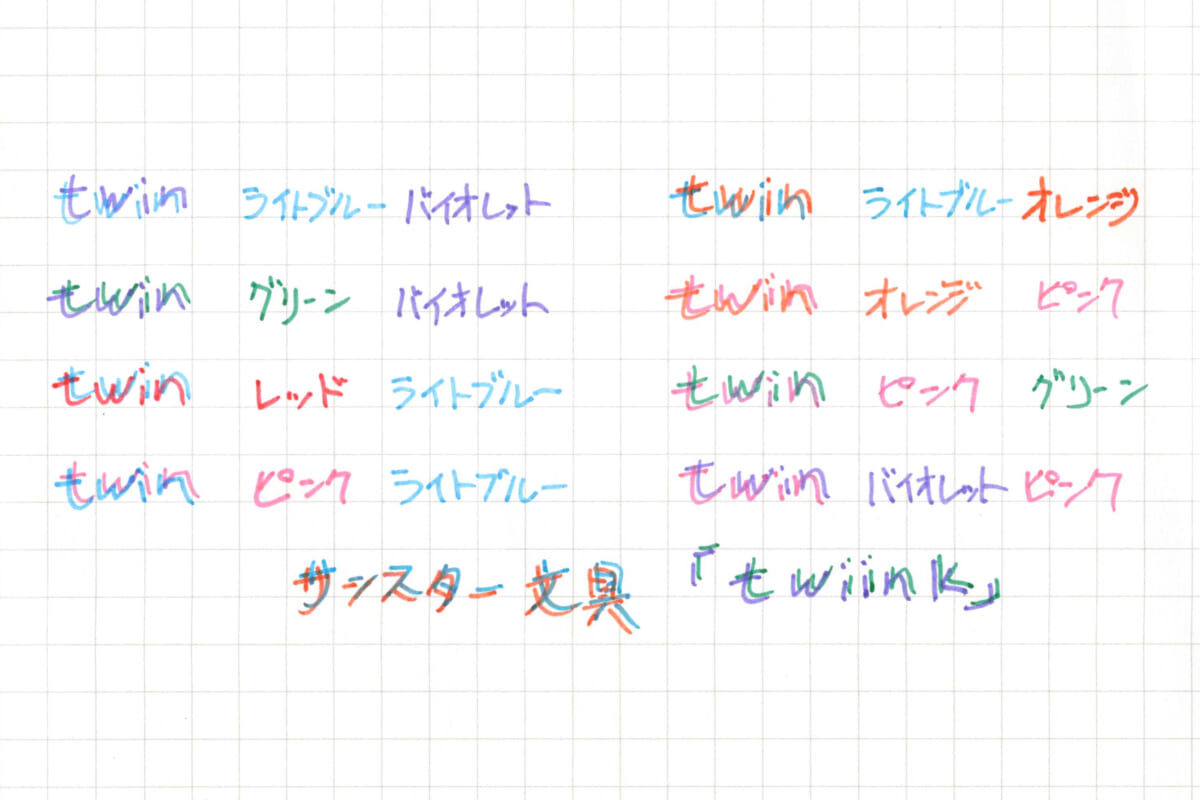

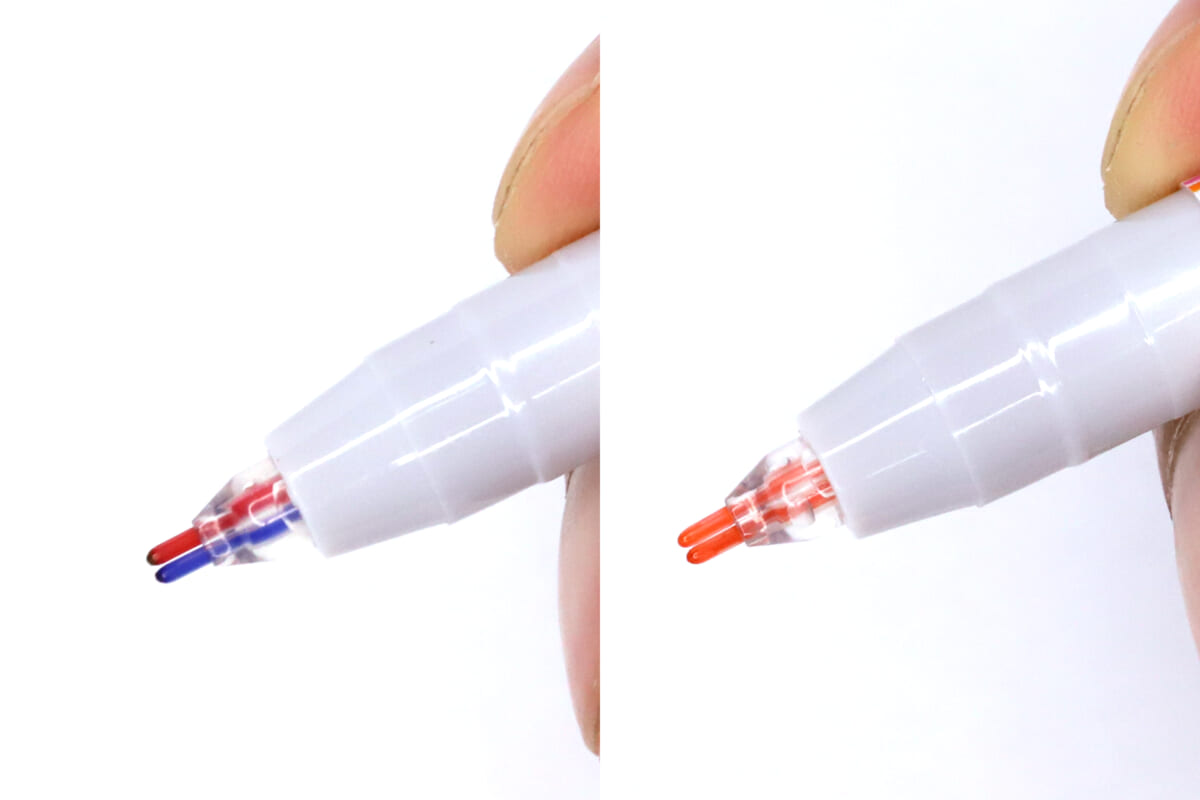

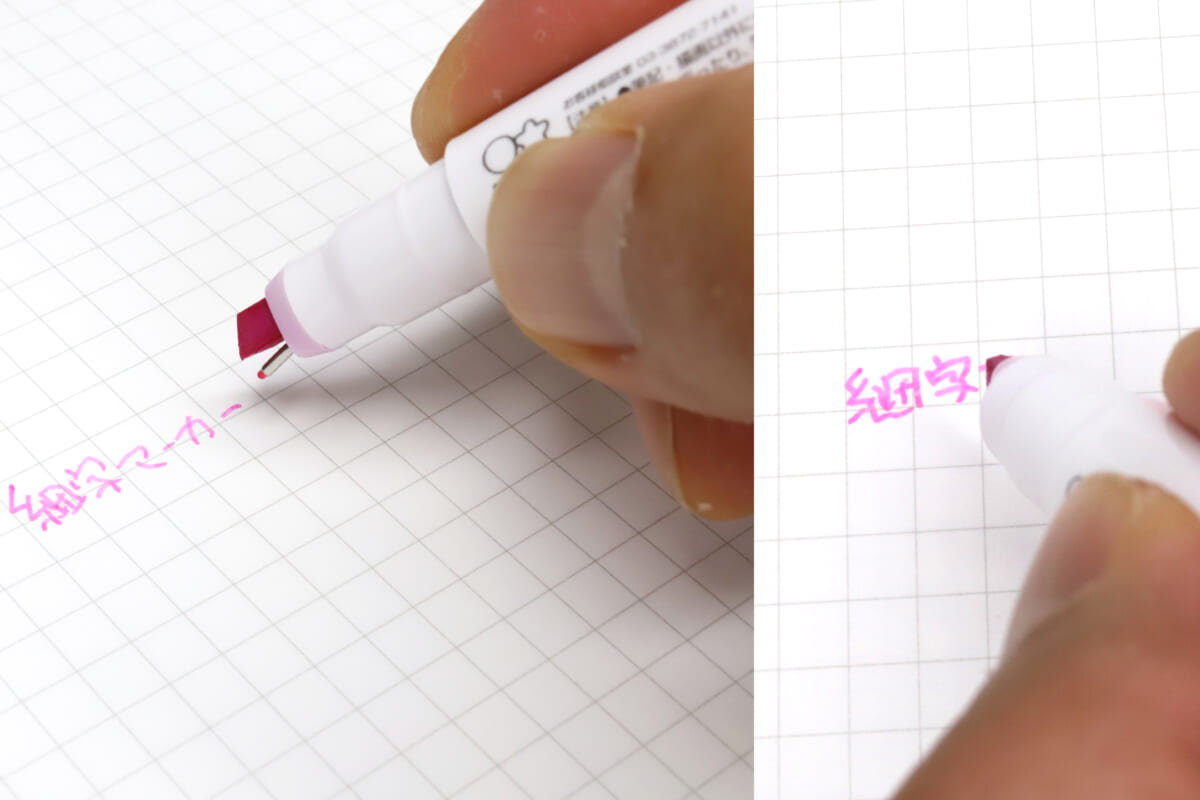

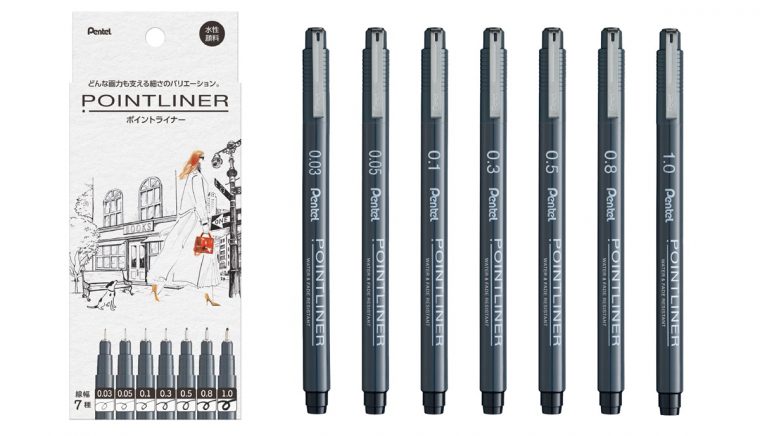

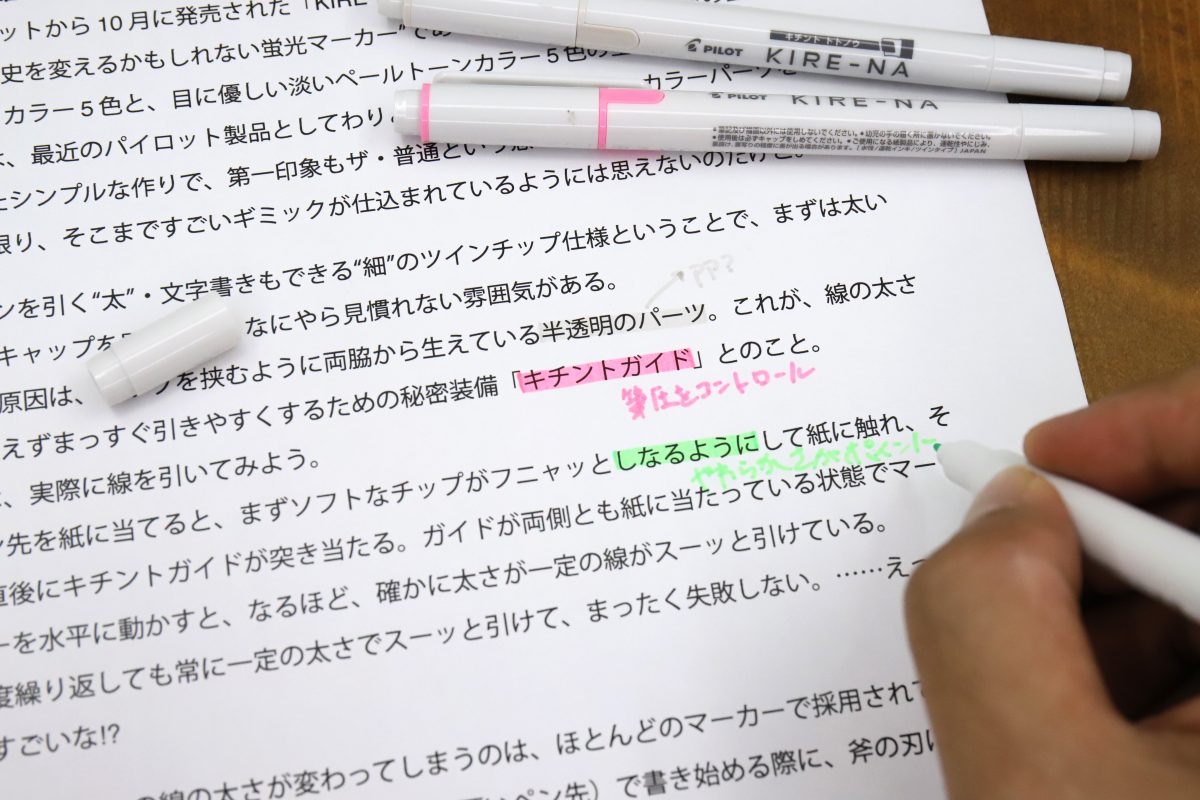

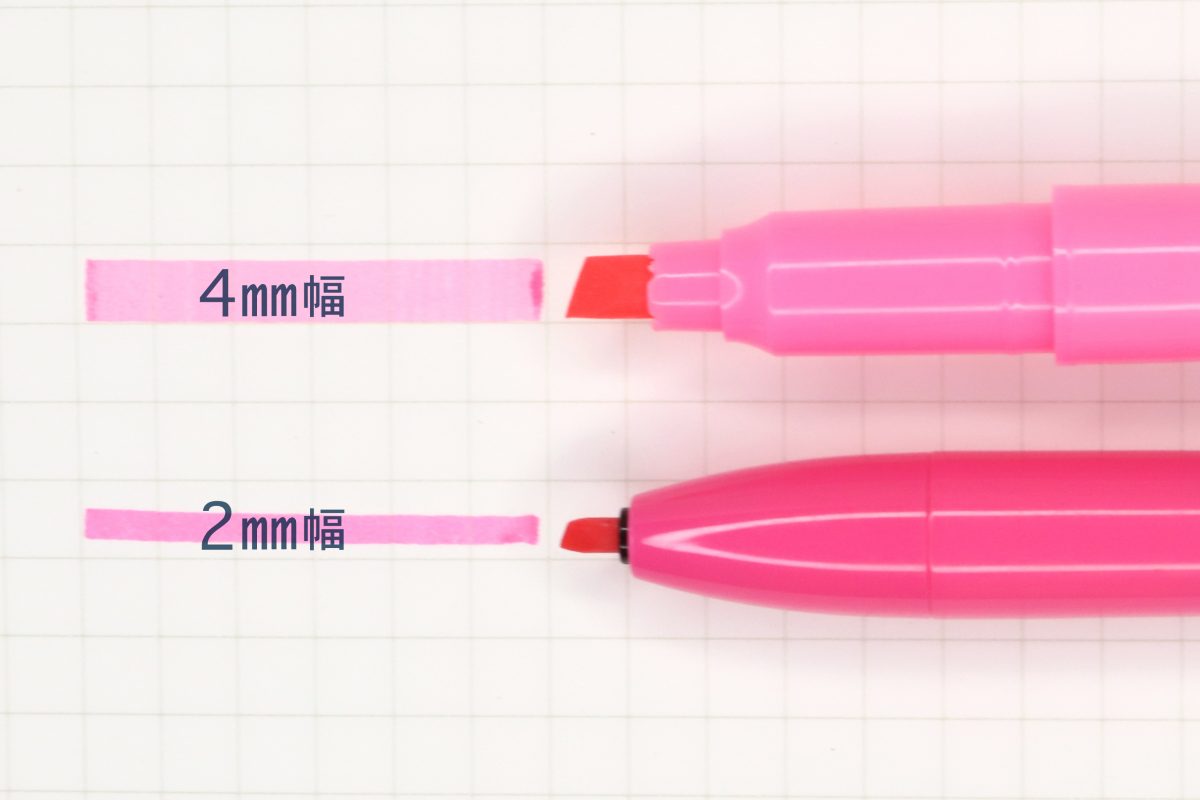

そういう蛍光マーカー下手に優しいのが、ぺんてるから昨年末に発売されたばかりの「フィットライン」だ。

↑ぺんてる「フィットライン」全5色 各108円

↑ぺんてる「フィットライン」全5色 各108円

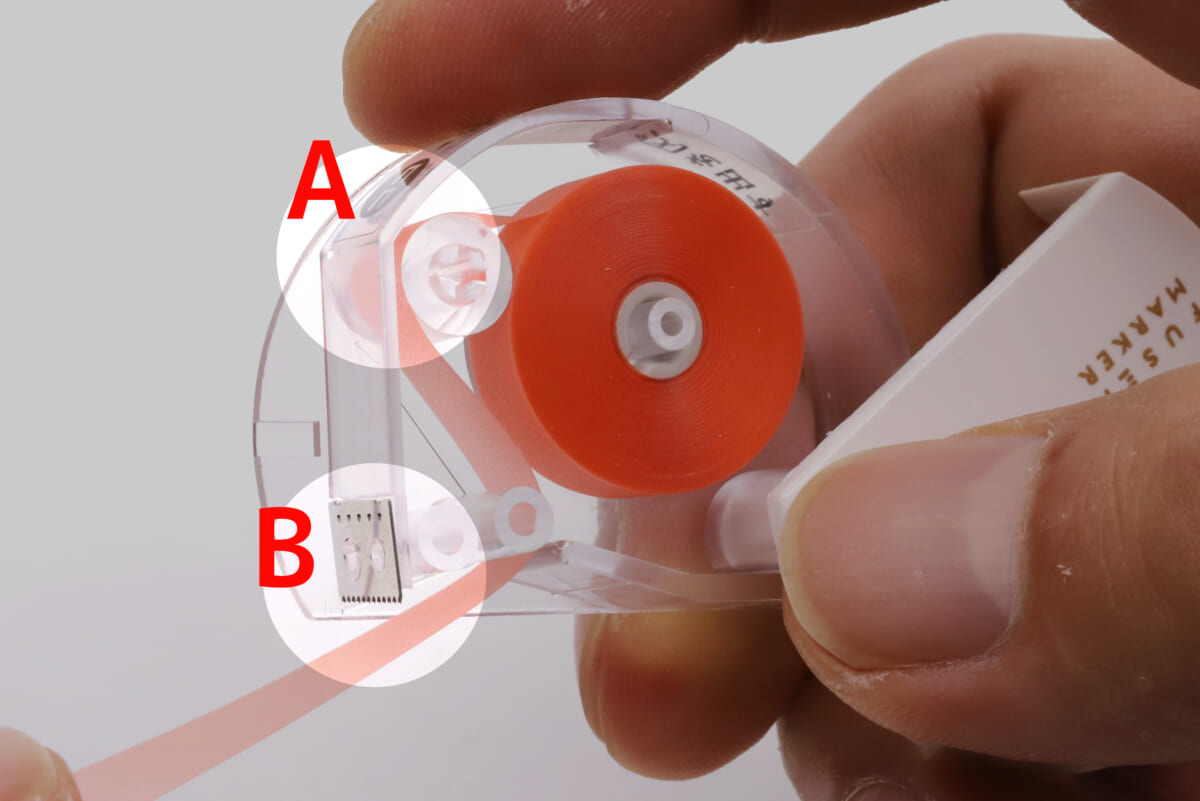

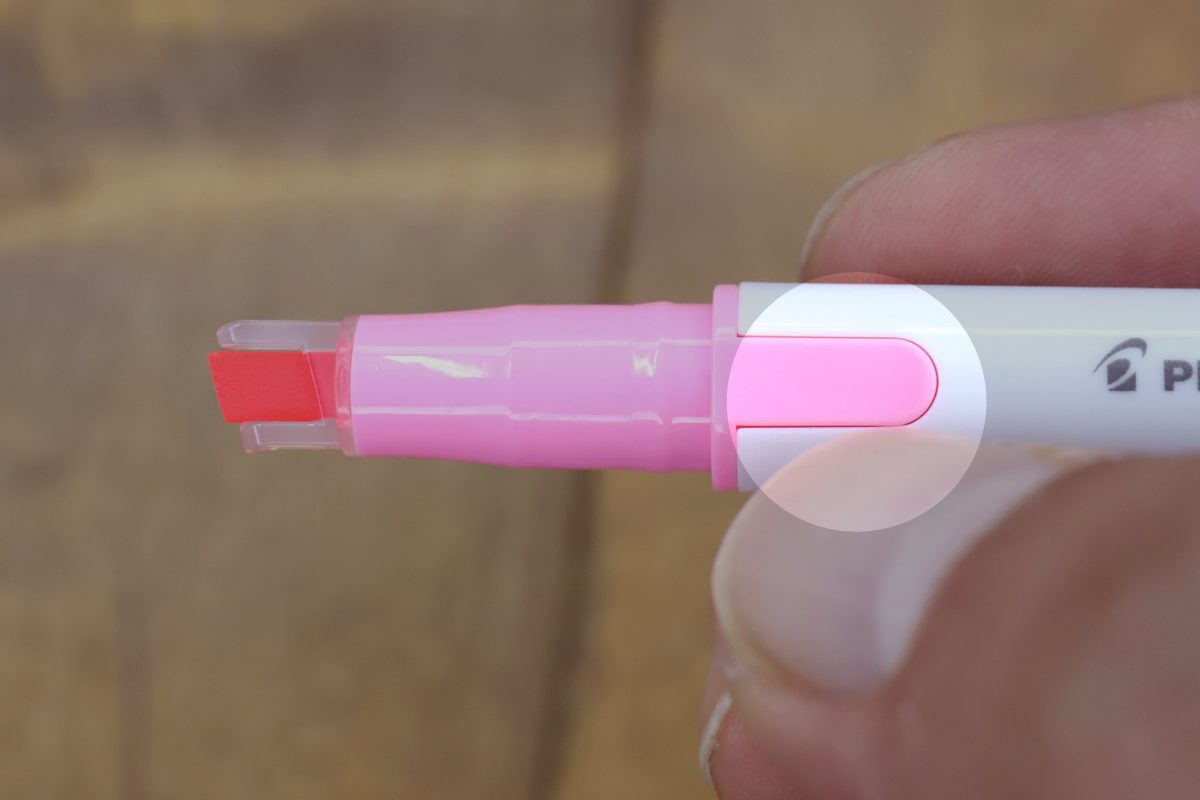

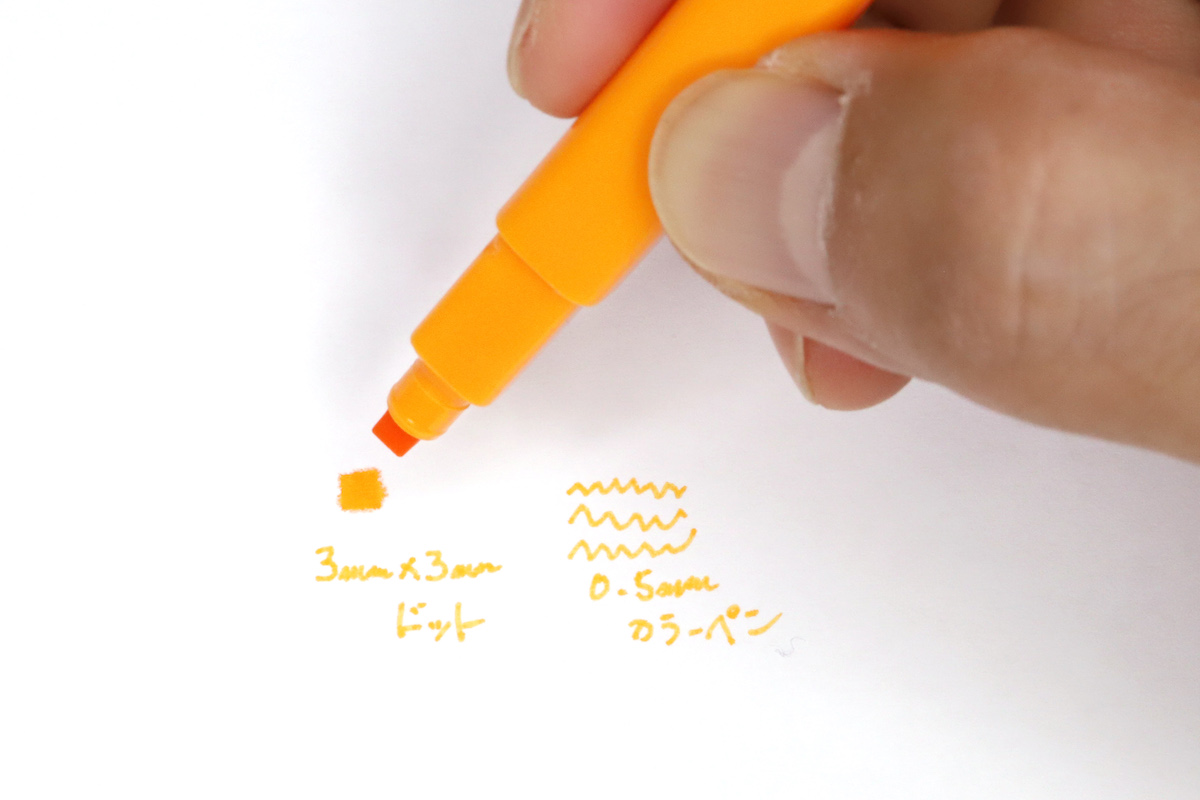

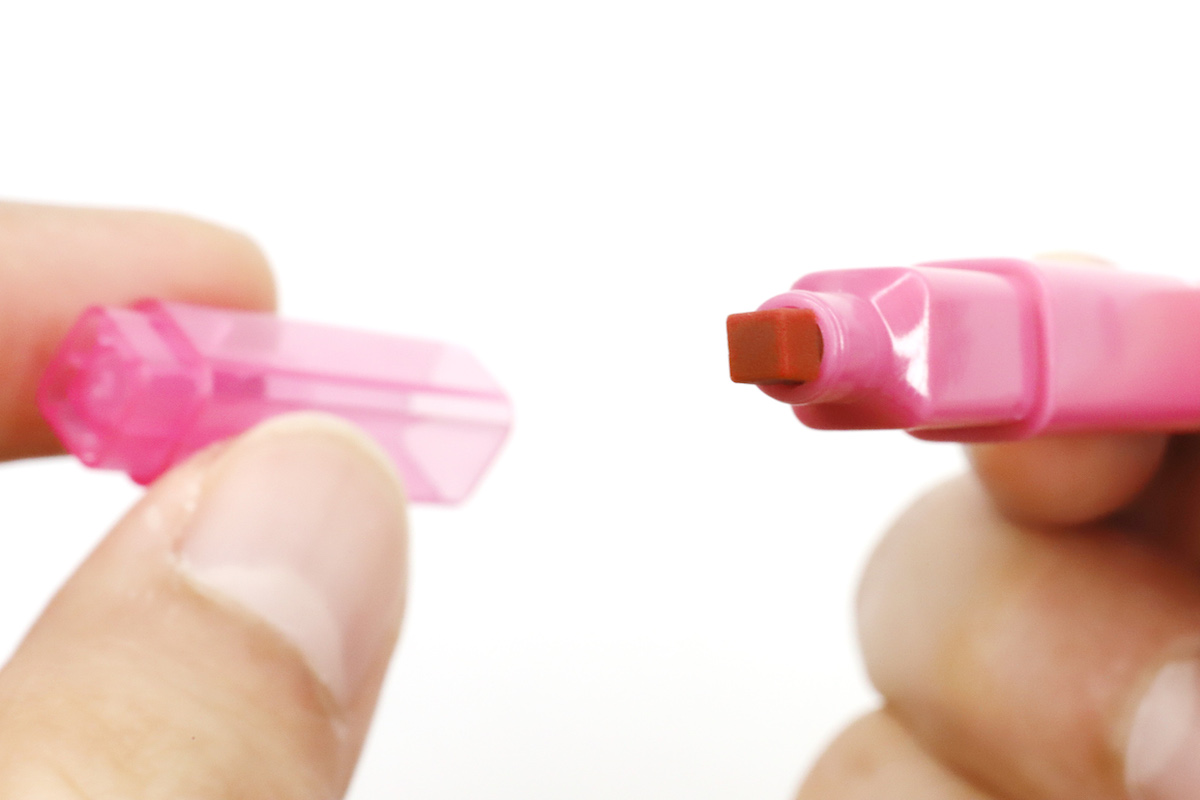

↑太字チップの先端。この溝からぐにっと曲がることでクッション効果を発揮する

↑太字チップの先端。この溝からぐにっと曲がることでクッション効果を発揮する

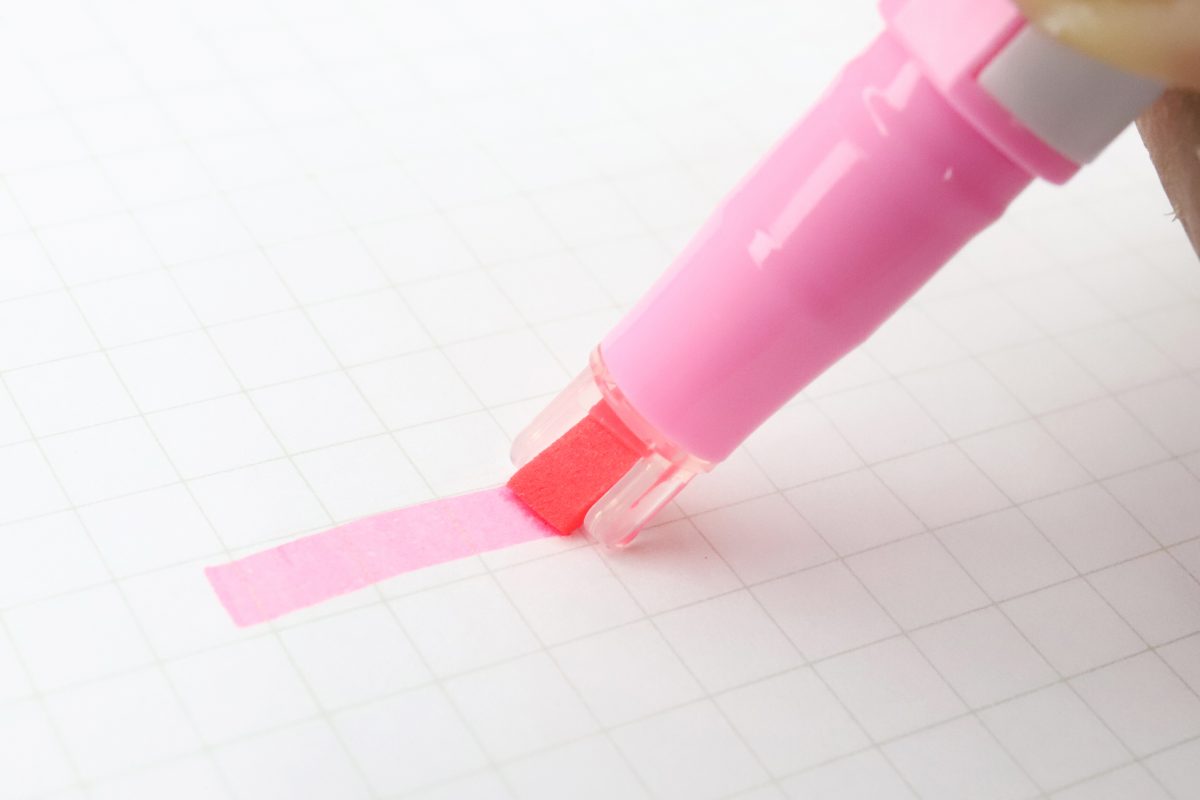

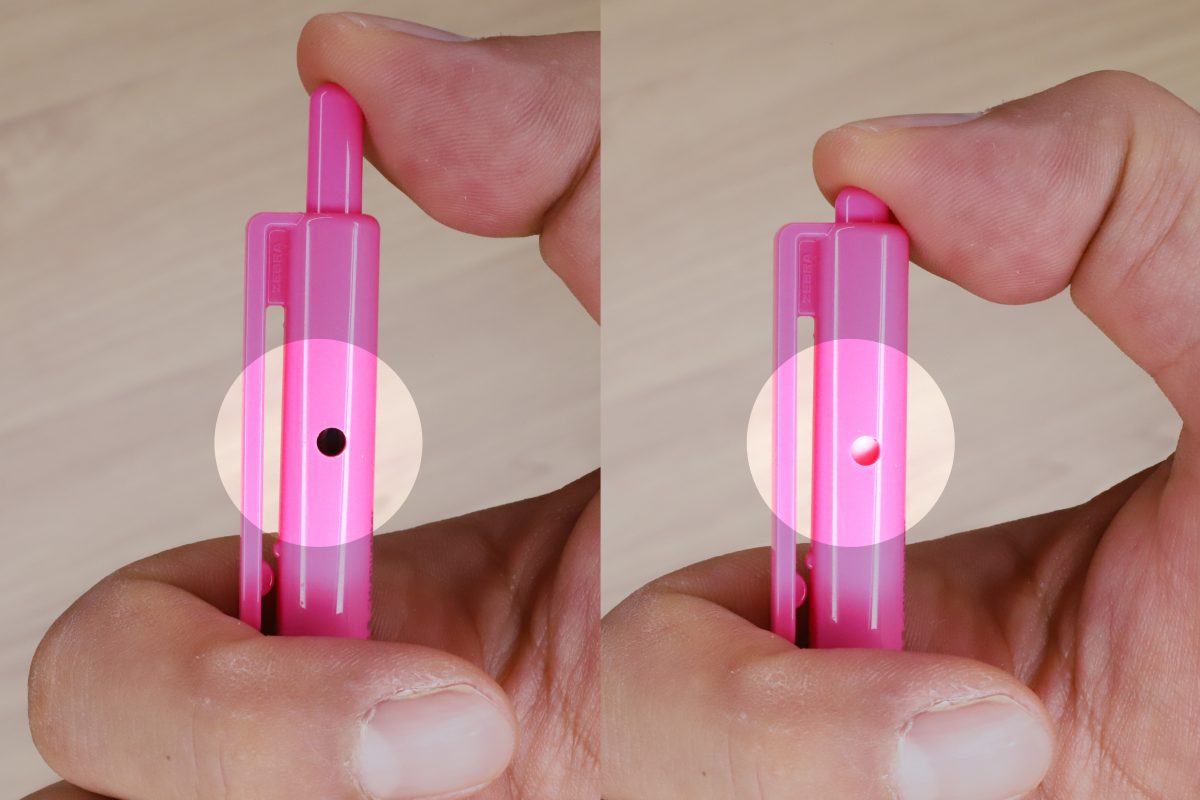

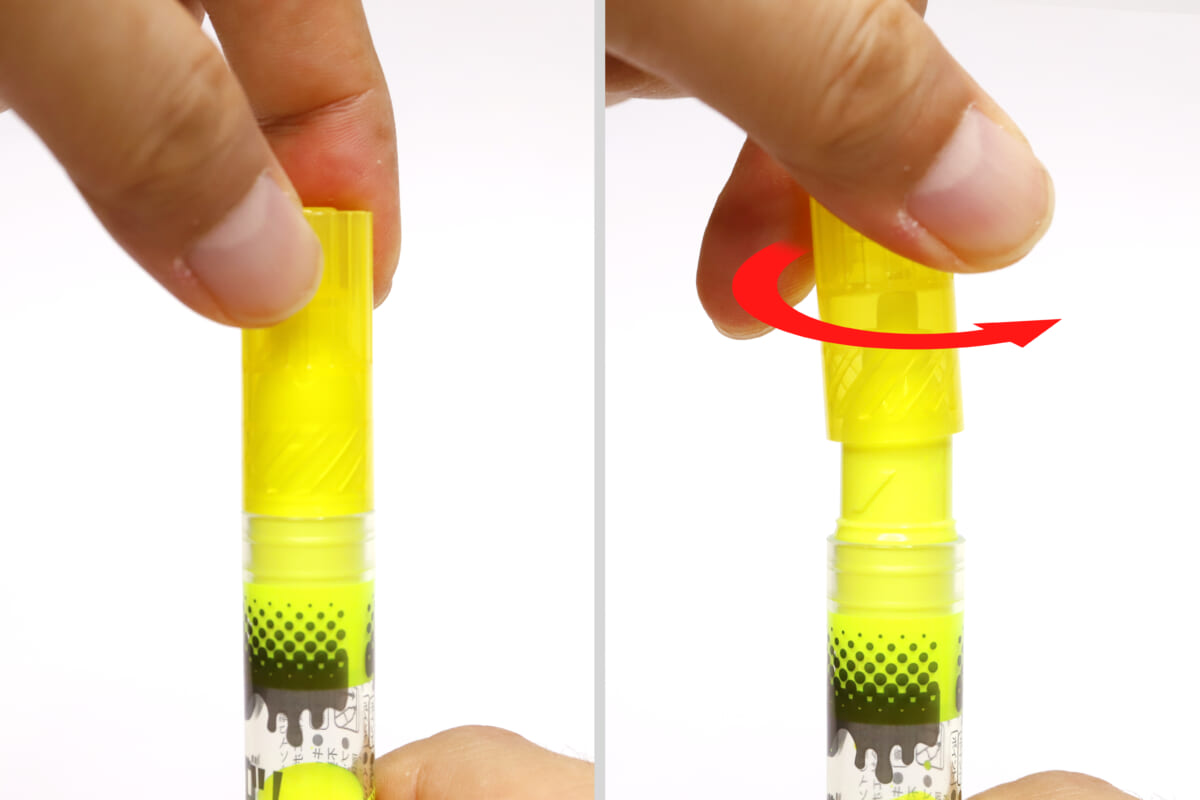

ツインマーカーの太字(ラインを引く方)チップに爪楊枝の後端のような溝が刻まれており、ここからぐにっと曲がるようになっている。これにより、不要な筆圧をクッションのように吸収し、安定した線が引けるのだ。

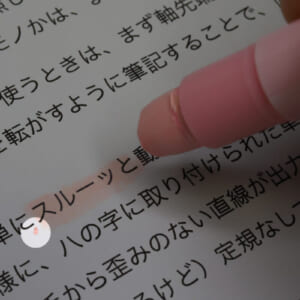

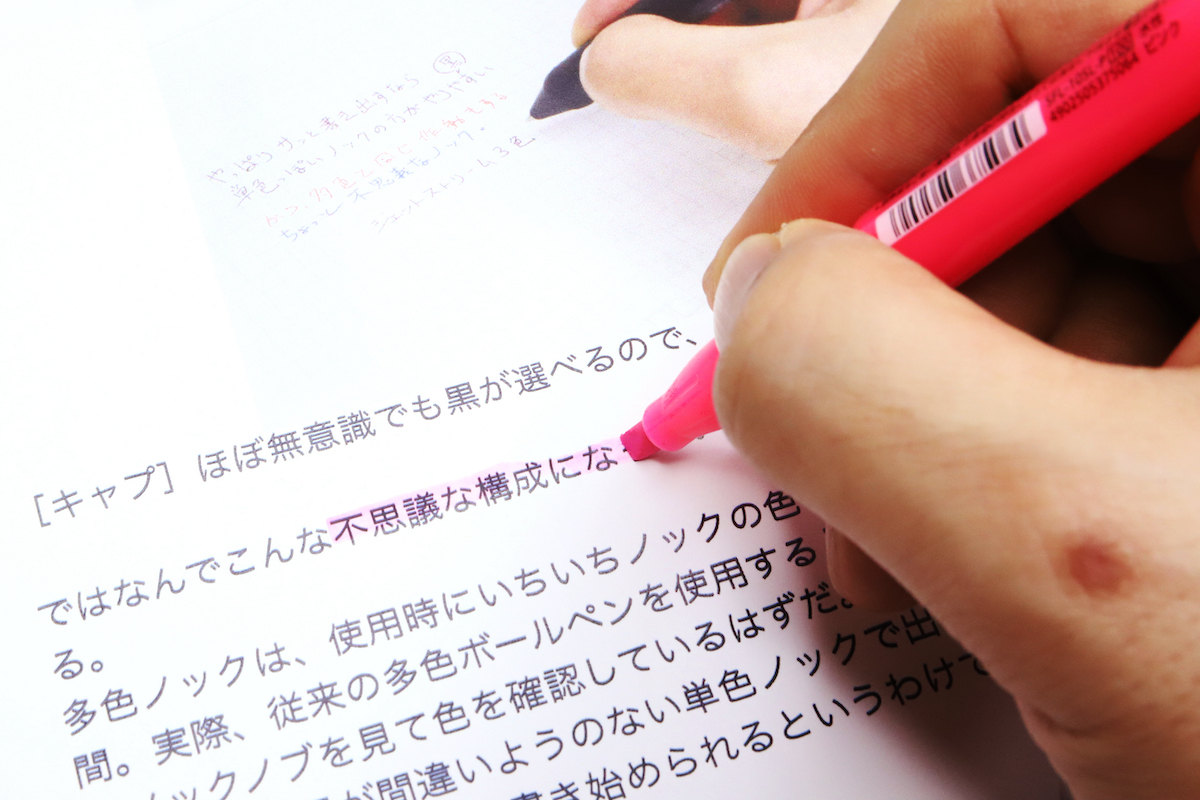

↑チップが折れ曲がって不要な筆圧を吸収するので、安定したまっすぐなラインが引きやすい

↑チップが折れ曲がって不要な筆圧を吸収するので、安定したまっすぐなラインが引きやすい

チップの硬さ自体は従来品と変わらないので、筆圧をかけても筆ペンのように線が太ることはない。一方で、クッション効果によって手元の傾きもある程度吸収するので、線のガタツキも減らせるのである。

病み上がりで手元がふらつく状態でも、実際にかなり安定した線を引くことができた。これなら、だいたいどんなシーンで線を引いても、きれいな線が引きやすいはずだ。

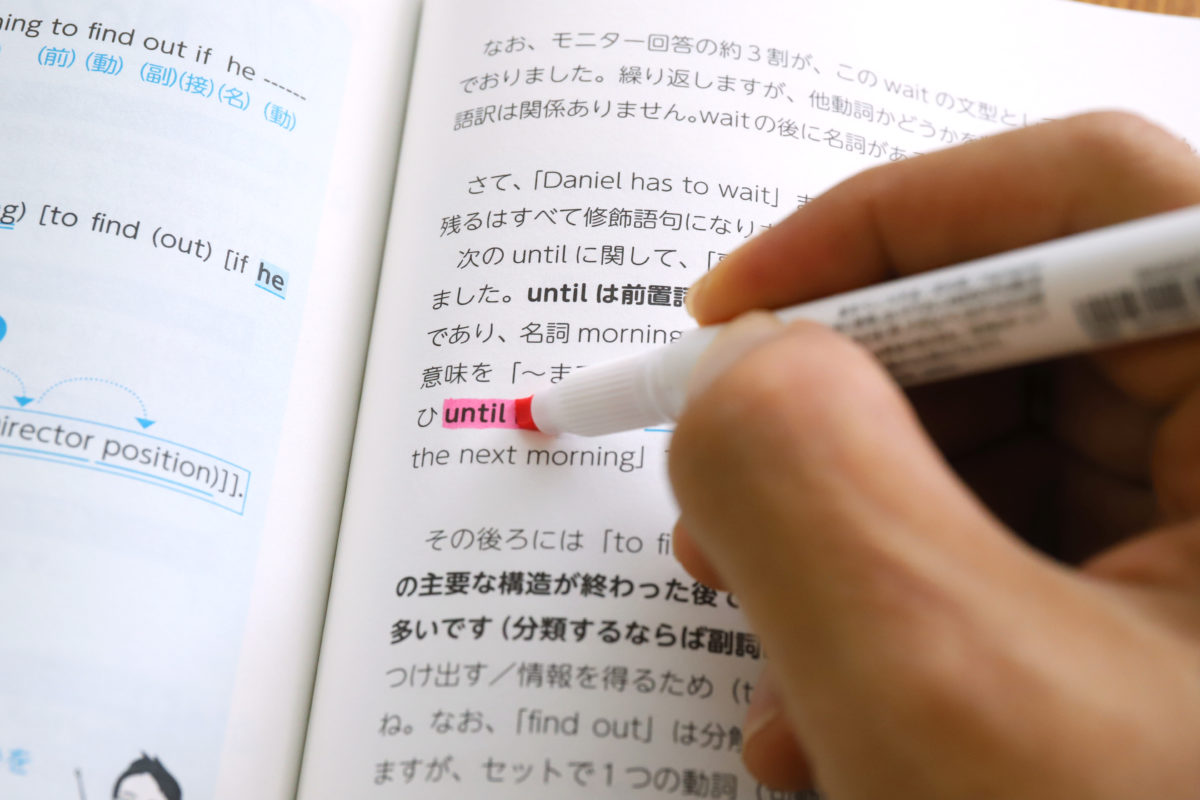

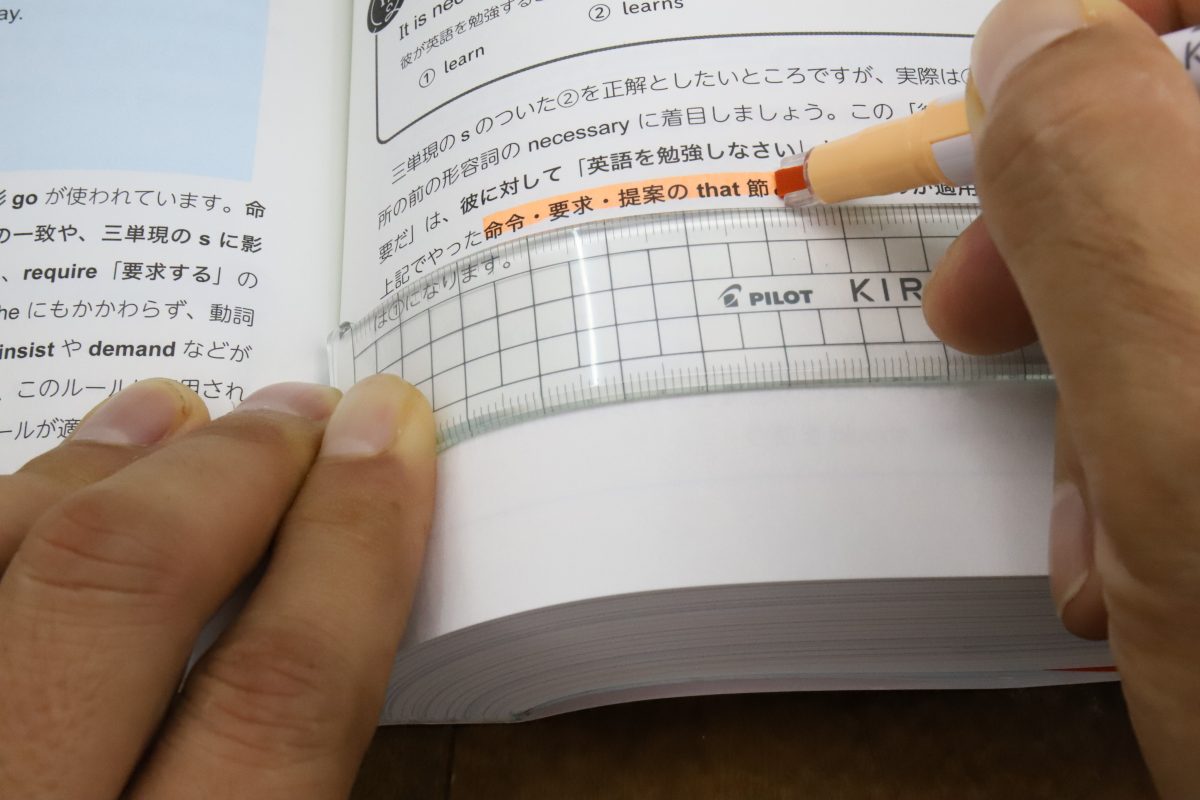

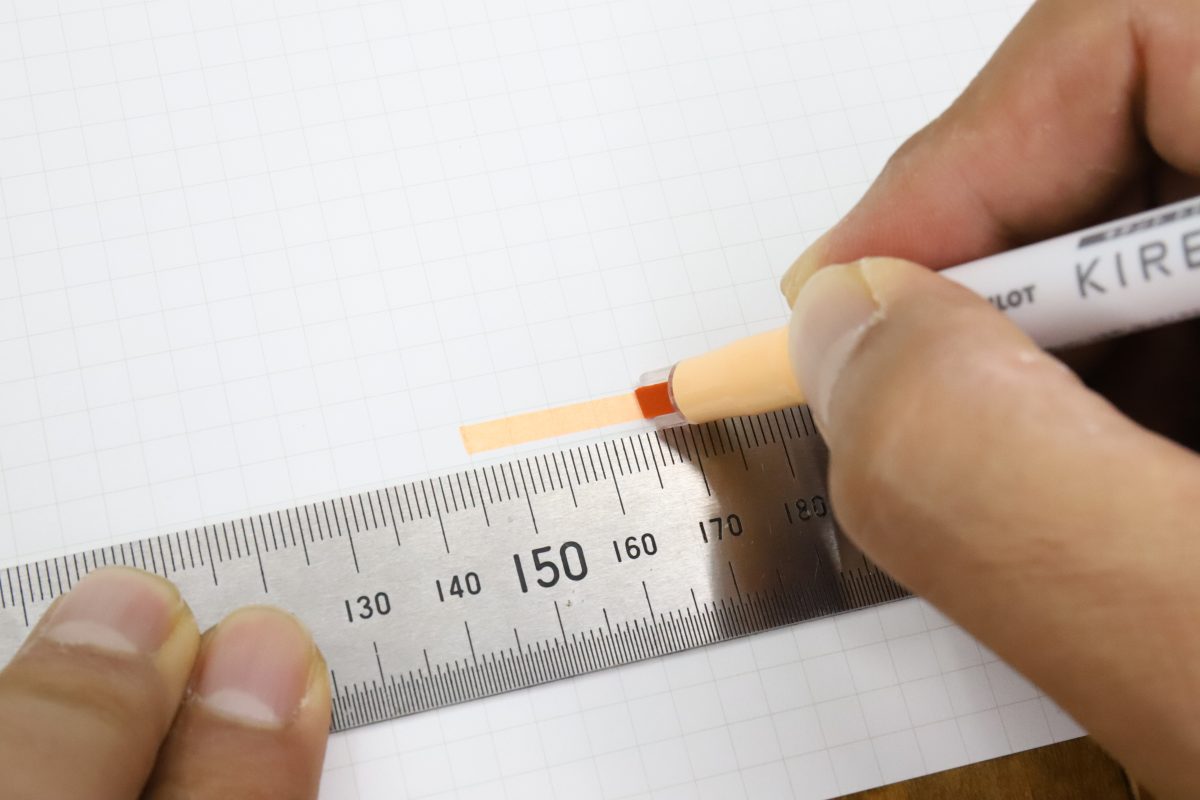

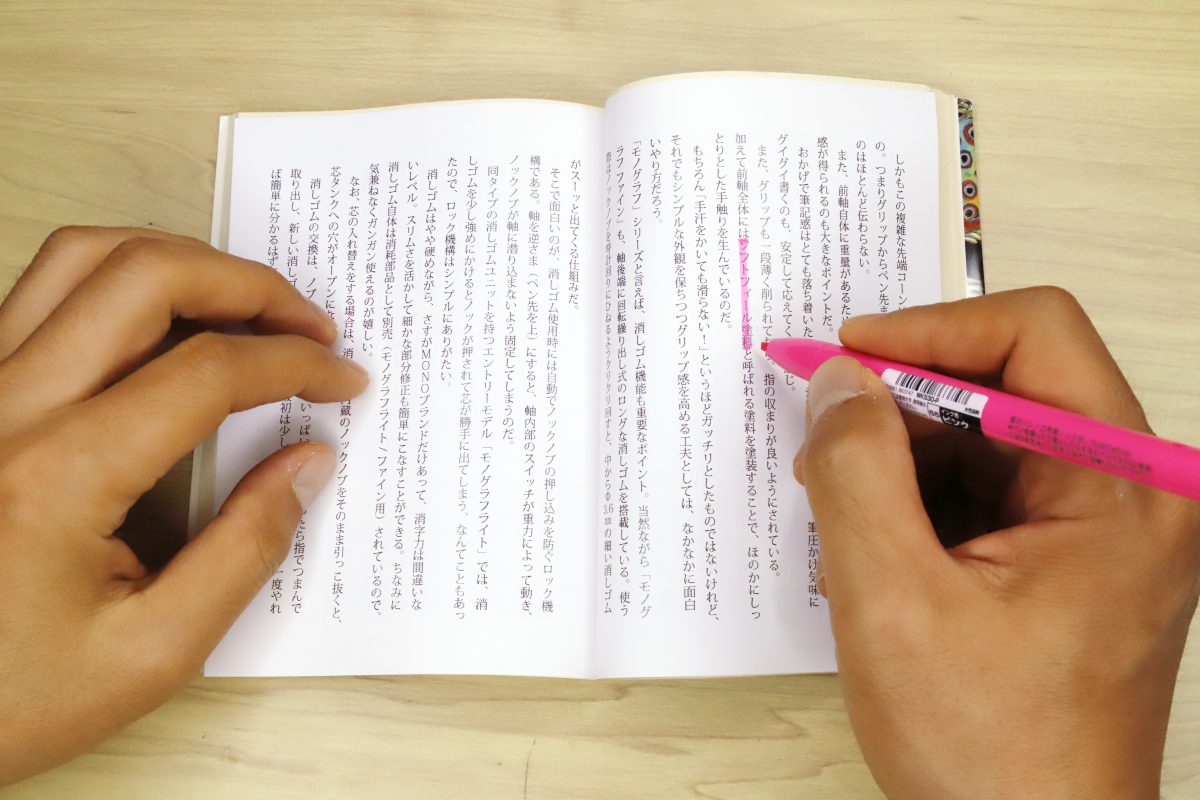

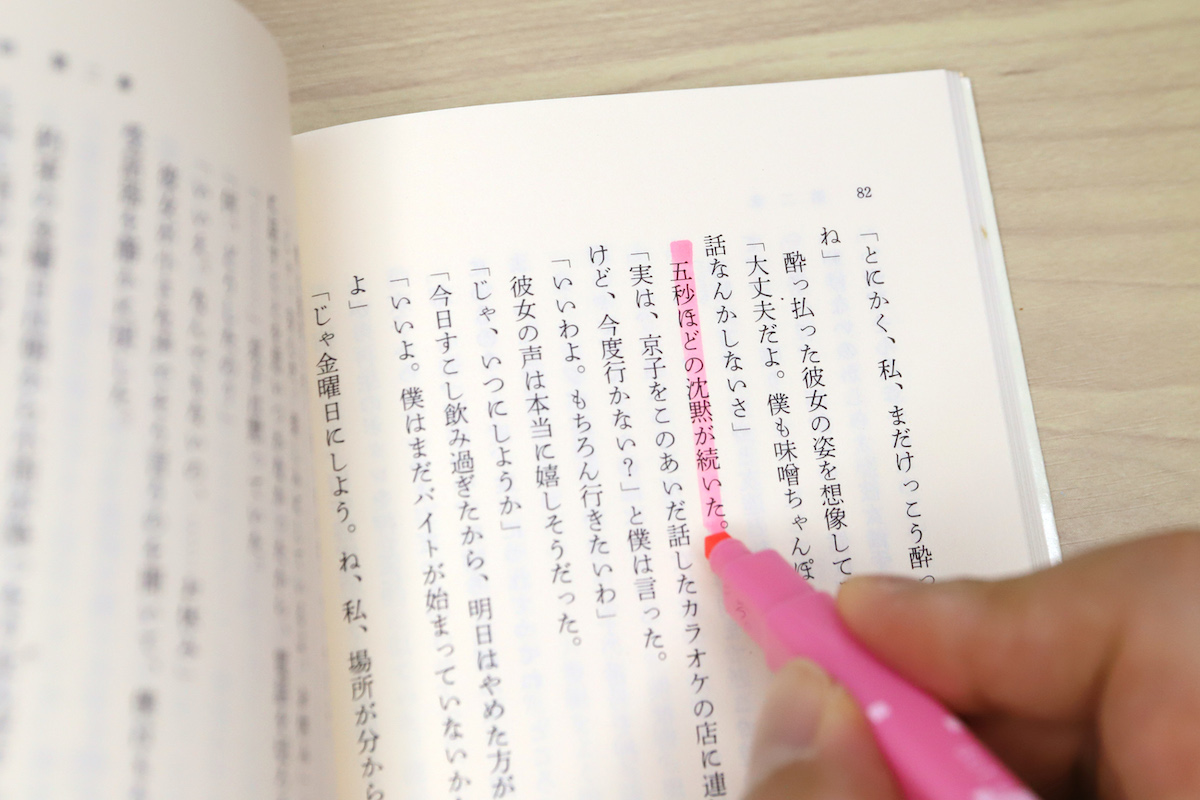

↑特殊チップが最も実力を発揮するのが、分厚い書籍への曲面マーキング

↑特殊チップが最も実力を発揮するのが、分厚い書籍への曲面マーキング

クッションチップのさらに大きなメリットとして、辞書など厚いページ物の曲がった紙面にもきれいに線が引きやすい。曲面を意識して、なぞるように線を引いていくことで、ページののど側のようなマーキングしにくい部分にもスパッとラインを引いていくことができるのだ。

不器用な人でも確実に効果が出るという意味で、かなり使いやすい蛍光マーカーと言えるだろう。

【著者プロフィール】

きだてたく

最新機能系から駄雑貨系おもちゃ文具まで、なんでも使い倒してレビューする文房具ライター。現在は文房具関連会社の企画広報として企業のオリジナルノベルティ提案なども行っており、筆箱の中は試作用のカッターやはさみ、テープのりなどでギチギチ。著書に『日本懐かし文房具大全』(辰巳出版)、『愛しき駄文具』(飛鳥新社)など。

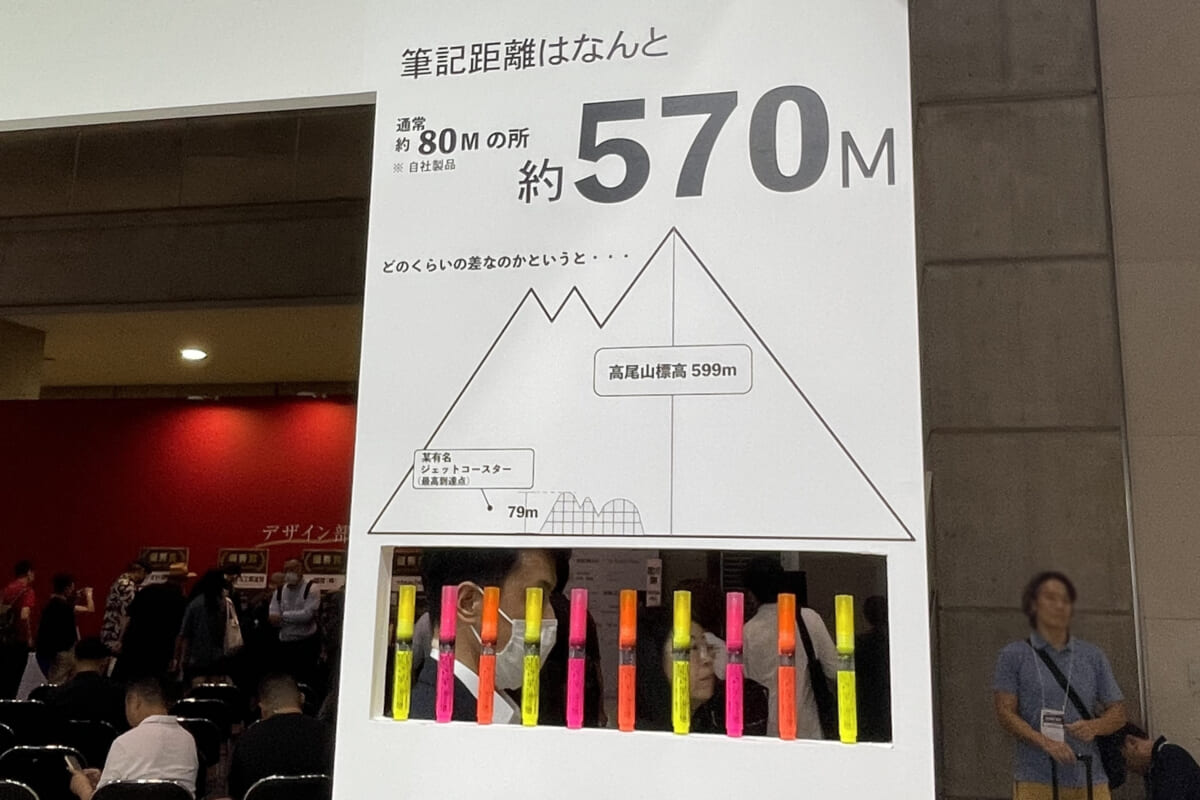

︎ 高重心の理由

︎ 高重心の理由