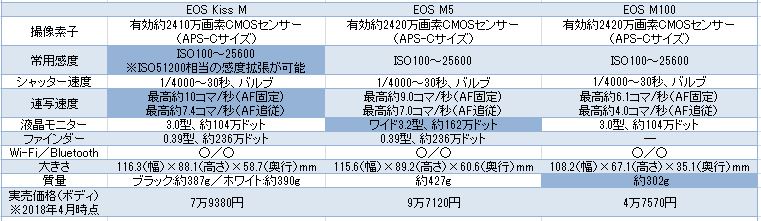

ソニーの35mm判フルサイズミラーレス一眼“α7シリーズ”のカメラは、いくつかのタイプに分類される。スタンダードタイプの「α7」。画素数を抑えて高感度性能を追求した「α7S」。そして、高画素タイプの「α7R」。この3タイプに分かれる。いずれのタイプも、2代目の製品が登場している(製品名の最後に「Ⅱ」が付く)。今回紹介する「α7RⅢ」は、高画素タイプ「α7R」の3代目モデルになる。

↑今回使用した、標準ズームとのセット「α7RⅢ+FE 24-105mm F4 G OSS」と、望遠ズーム「FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS」。ミニマムながら、いろんな撮影に対応できる組み合わせである。ボディ単体の参考価格は39万9470円(2018年1月時点)

↑今回使用した、標準ズームとのセット「α7RⅢ+FE 24-105mm F4 G OSS」と、望遠ズーム「FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS」。ミニマムながら、いろんな撮影に対応できる組み合わせである。ボディ単体の参考価格は39万9470円(2018年1月時点)

センサー画素数は2代目と同じ有効約4240万画素(同じく裏面照射型CMOSセンサー)だが、これまでのα7シリーズに欠けていた高速連写性能を高めたモデルへと進化。その最高速度は「約10コマ/秒」で、従来のα7シリーズの「約5コマ/秒」を大きく凌駕している(α7Rのみ4コマ/秒)。高解像と高速性能の両立――それがα7RⅢの最大の特徴だ。

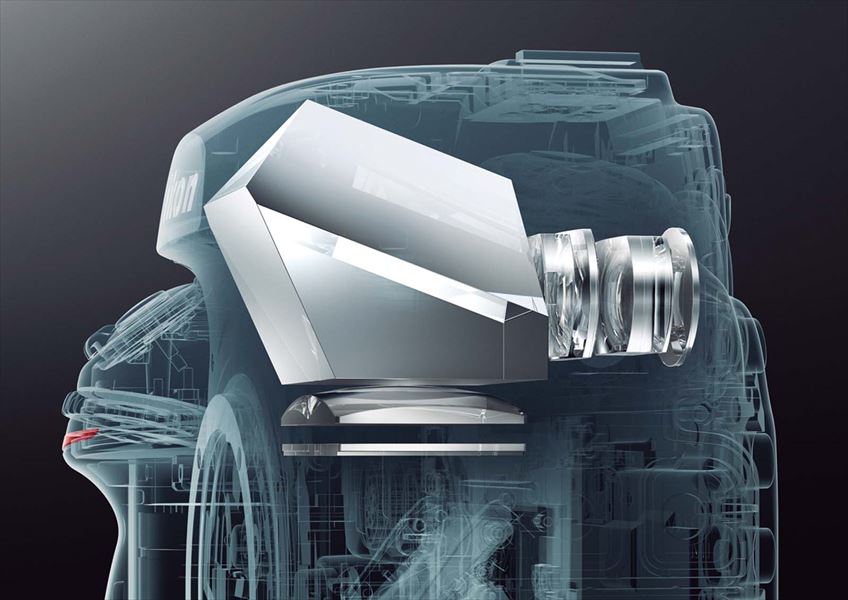

ボディデザインは、2代目の各α7モデルを踏襲。より高い高速性能を持つα9のようなドライブモードダイヤルは装備していない。だが、背面にはα9と同様のマルチセレクター(ジョイスティック状の操作パーツ)を装備するなど、細かな部分で操作性が向上している。

↑従来のα7シリーズには、シンクロターミナルが備わっていなかったが、α7RⅢではしっかり装備(α9にも装備されている)

↑従来のα7シリーズには、シンクロターミナルが備わっていなかったが、α7RⅢではしっかり装備(α9にも装備されている)

↑正面から見ると、ほとんどα7RⅡと見分けが付かない(グリップ部の上部は微妙に違うが)。背面の端を見ると、そこにある小さな銘板でα7RⅡとα7RⅢの違いがわかる

↑正面から見ると、ほとんどα7RⅡと見分けが付かない(グリップ部の上部は微妙に違うが)。背面の端を見ると、そこにある小さな銘板でα7RⅡとα7RⅢの違いがわかる

約4240万画素で最高約10コマ/秒だと!? 「高画素」と「高速連写」をハイレベルで両立

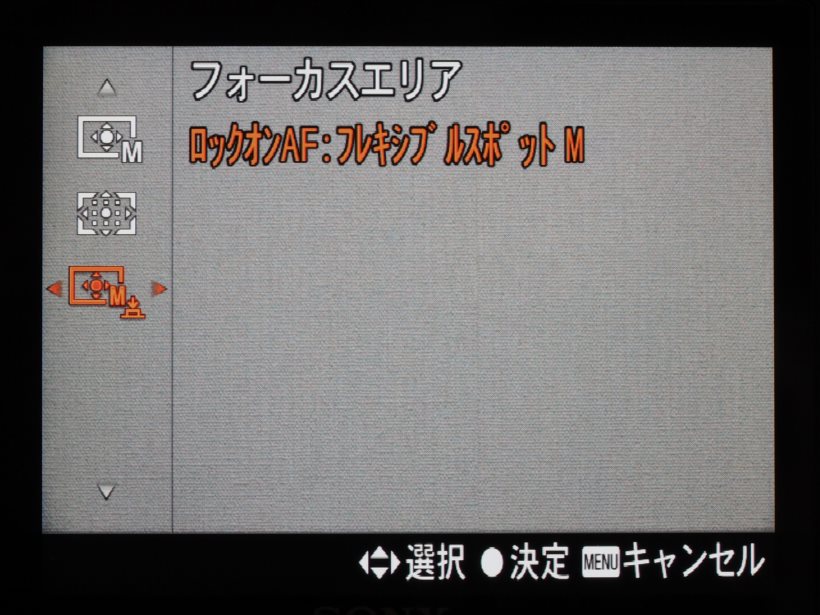

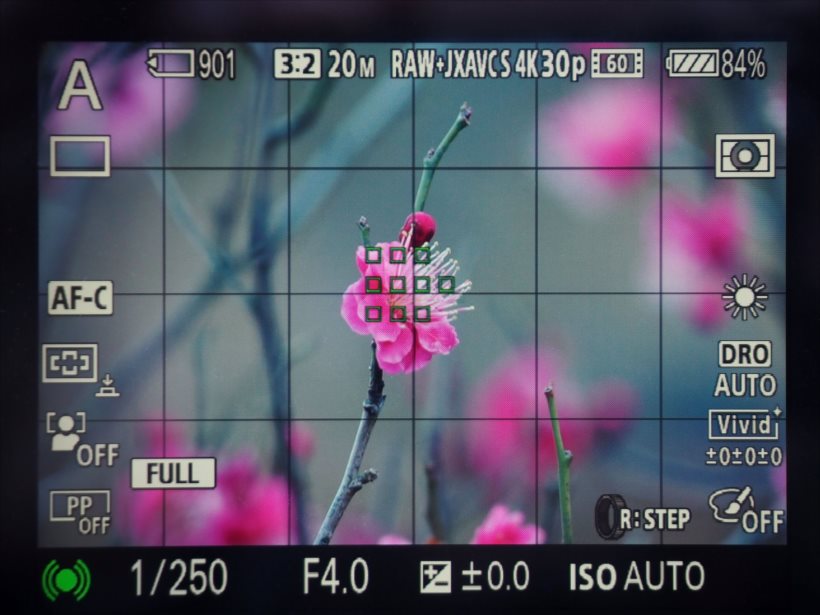

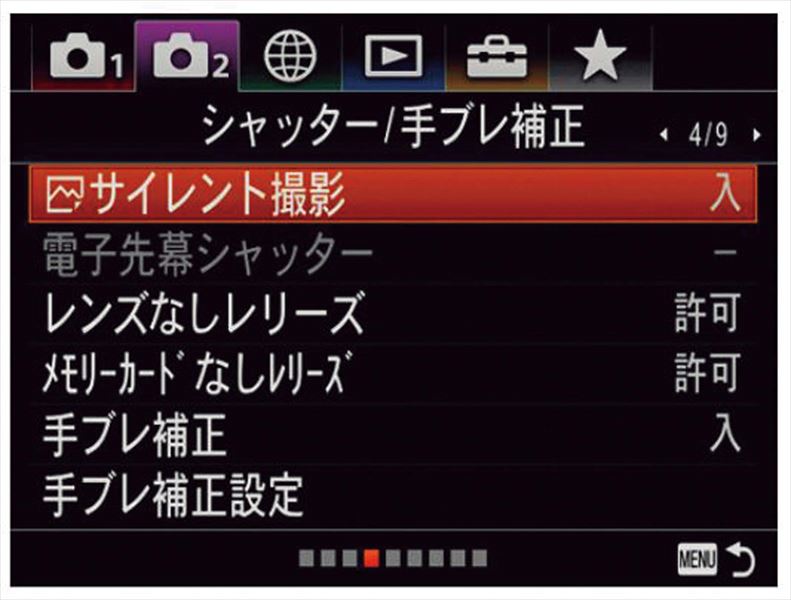

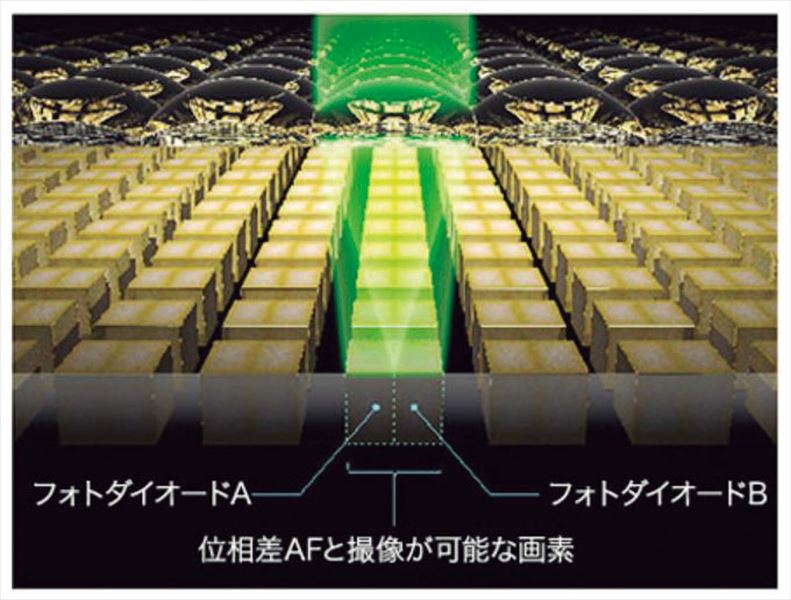

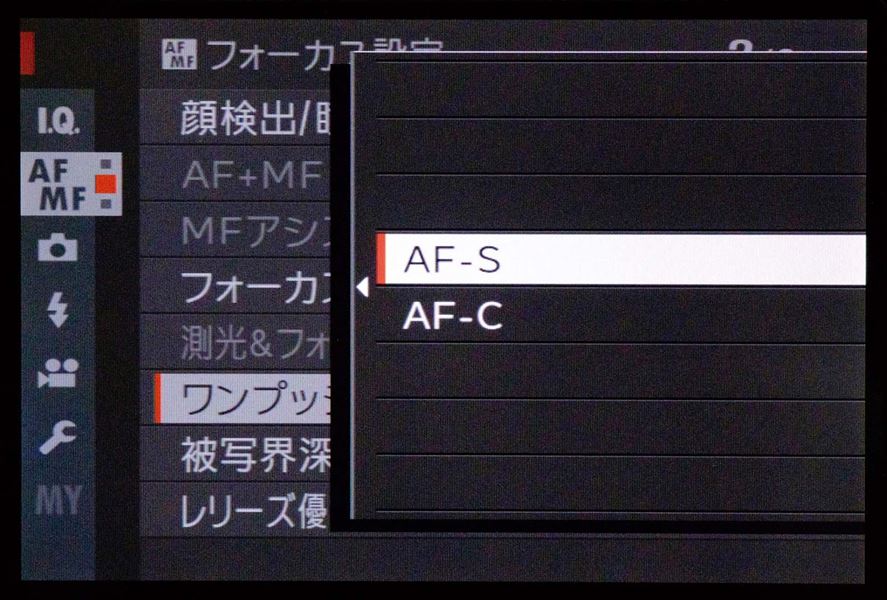

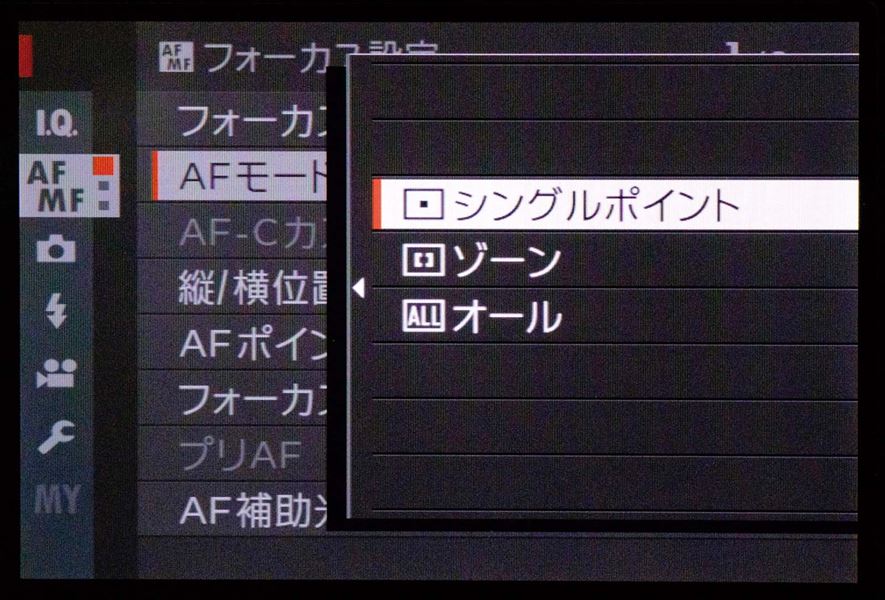

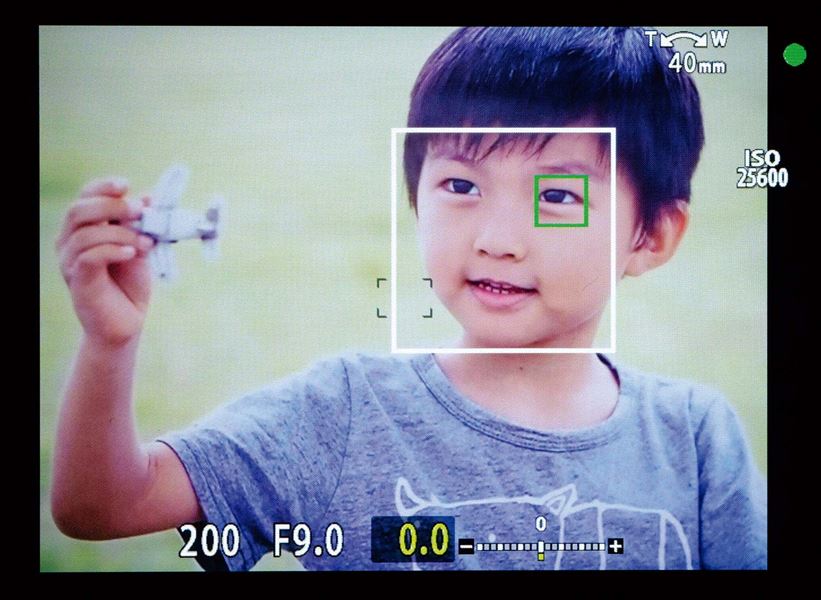

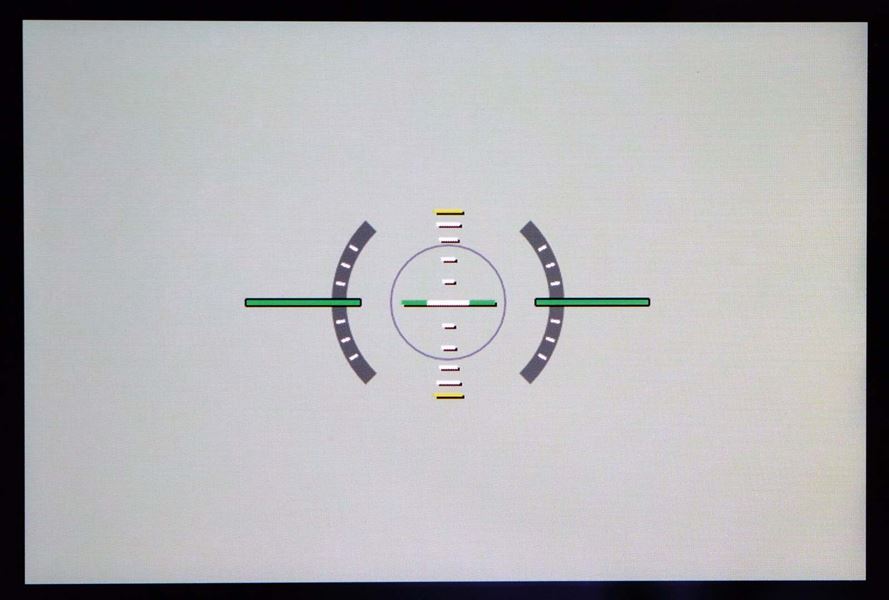

今回のα7RⅢは、新開発のシャッターチャージユニットや、画像処理システムの刷新により、有効約4240万画素の高画素モデルでありながら「AF/AE追従で最高約10コマ/秒」という高速連写を実現している。そして、同社の超高速モデルのα9(AF/AE追従で最高約20コマ/秒)に搭載される新AFアルゴリズムを本機用に最適化。画像処理システムの刷新もあって、AFの速度や精度、AF追随性能が飛躍的に向上している。

ただし、どんなに高速で連写できても、連続撮影枚数が少ないと、あまり実用的とは言えない。その点、α7RⅢでは、バッファーメモリーの大容量化や内部処理システムの高速化、UHSスピードクラス「UHS-Ⅱ」の採用などにより、JPEG時・圧縮RAW時で最大76枚、非圧縮RAW時で約28枚という連写持続性能を実現した(いずれも連続撮影モード「Hi+」時。UHS-ⅡI対応SDXCメモリーカード使用時)。これだけあれば、通常の撮影で不満を感じることはないだろう。

また、データ書き込み中の操作性も向上している。連続撮影後のメモリーカード書き込み中でも、Fn(ファンクション)メニュー上から撮影設定が変更でき、メニュー画面へのアクセスや設定変更も可能。さらに、再生画面へのアクセスもでき、連写撮影後すぐに撮影画像の確認に移行できるのだ。書き込み終了までただ待つだけという状況がなくなったことで、よりストレスなく高速連写を使用できる。

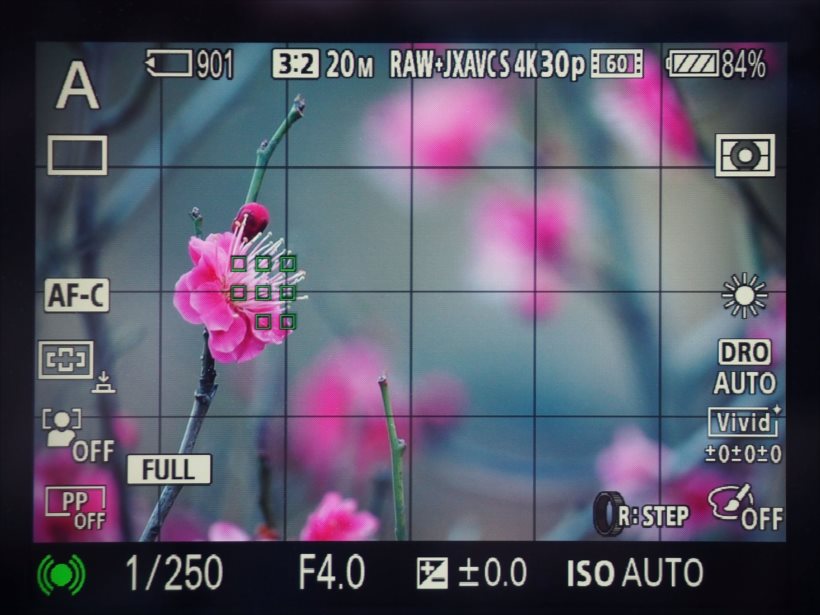

↑最も高速でAF/AE追従連写ができる「連続撮影:Hi+」に設定した状態。ただし、取扱説明書に記載されていた「絞り値がF8より大きいときは[連続撮影:Hi+]、[連続撮影:Hi]、[連続撮影:Mid]での連続撮影中はフォーカスが1枚目の撮影時の位置に固定されます」という記述内容には注意したい

↑最も高速でAF/AE追従連写ができる「連続撮影:Hi+」に設定した状態。ただし、取扱説明書に記載されていた「絞り値がF8より大きいときは[連続撮影:Hi+]、[連続撮影:Hi]、[連続撮影:Mid]での連続撮影中はフォーカスが1枚目の撮影時の位置に固定されます」という記述内容には注意したい

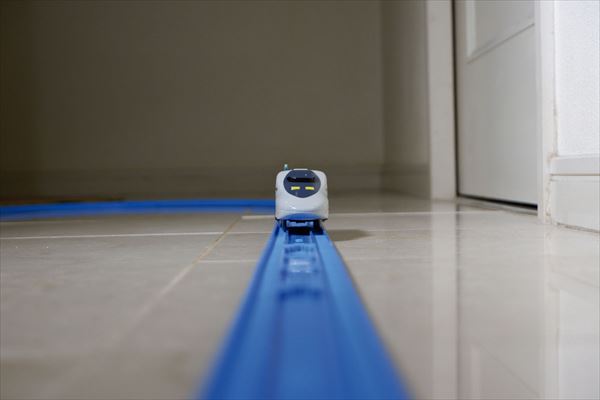

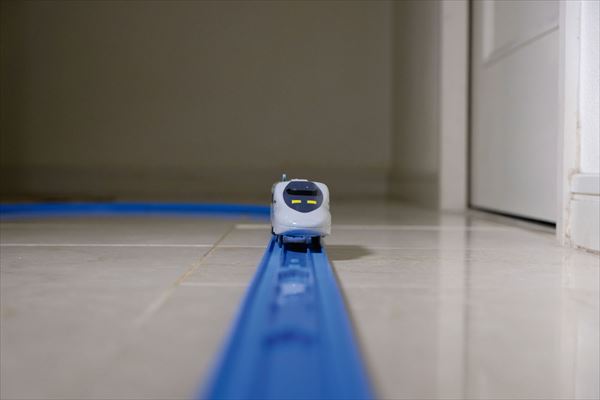

次の写真は、始発駅を出発した電車が最初の踏切に差し掛かるところを「連続撮影:Hi+」モードで撮影。スピードあまり速くなくても、目の前を通過する乗り物の動きの変化は大きい。だが、「最高約10コマ/秒」の連写モードで、きめ細かくフォローすることができた。

[撮影データ(3枚共通)]ソニー α7RⅢ FE 24-105mm F4 G OSS(24mmで撮影) シャッター優先オート F4 1/2000秒 WB:オート ISO200

[撮影データ(3枚共通)]ソニー α7RⅢ FE 24-105mm F4 G OSS(24mmで撮影) シャッター優先オート F4 1/2000秒 WB:オート ISO200

続いて、こちらに向かってくる特急列車を、同じく「連続撮影:Hi+」モードで撮影。上の写真が1枚目、下の写真が62枚目である。設定画質モードはRAW+JPEG(圧縮RAW、ファイン)。ここでは1枚目と62枚目をセレクトしたが、実際には先頭車両前面が画面から見切れる70数枚目まで途切れることなくスムーズに連写することができた。

[撮影データ(2枚共通)]ソニー α7RⅢ FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS(300mmで撮影) シャッター優先オート F5.6 1/2000秒 WB:オート ISO1600、3200

[撮影データ(2枚共通)]ソニー α7RⅢ FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS(300mmで撮影) シャッター優先オート F5.6 1/2000秒 WB:オート ISO1600、3200

次の作例では、ヘラサギが飛び立つ瞬間を「連続撮影:Hi+」モードで捉えてみた。移動する電車やクルマよりも難易度の高い(一瞬の変化が大きい)被写体だが、まずまずの結果を得ることができた。

[撮影データ(3枚共通)]ソニー α7RⅢ FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS(300mmで撮影) シャッター優先オート F5.6 1/1000秒 -0.3補正 WB:オート ISO3200

[撮影データ(3枚共通)]ソニー α7RⅢ FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS(300mmで撮影) シャッター優先オート F5.6 1/1000秒 -0.3補正 WB:オート ISO3200

こちら作例も「連続撮影:Hi+」モードで捉えたなかからの抜粋。こうした細やかな動きの瞬間を切り取ることができるのも、高速連写ならではだ。

[撮影データ]ソニー α7RⅢ FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS(300mmで撮影) シャッター優先オート F5.6 1/1000秒 WB:オート ISO2000

[撮影データ]ソニー α7RⅢ FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS(300mmで撮影) シャッター優先オート F5.6 1/1000秒 WB:オート ISO2000

画像処理システムも一新! より高精細でクリアな描写を実現

α7RⅢで大きく目立つトピックは、先に挙げた高速連写性能であるが、本機の進化点はそれだけではない。

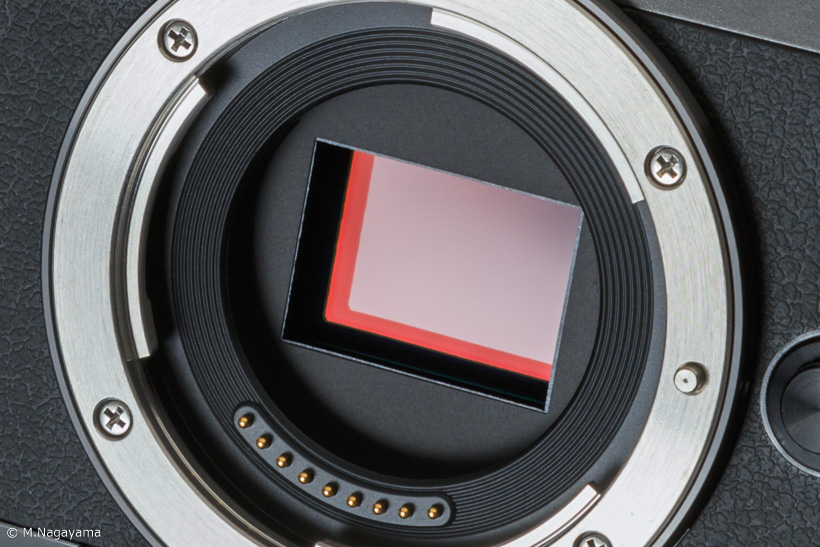

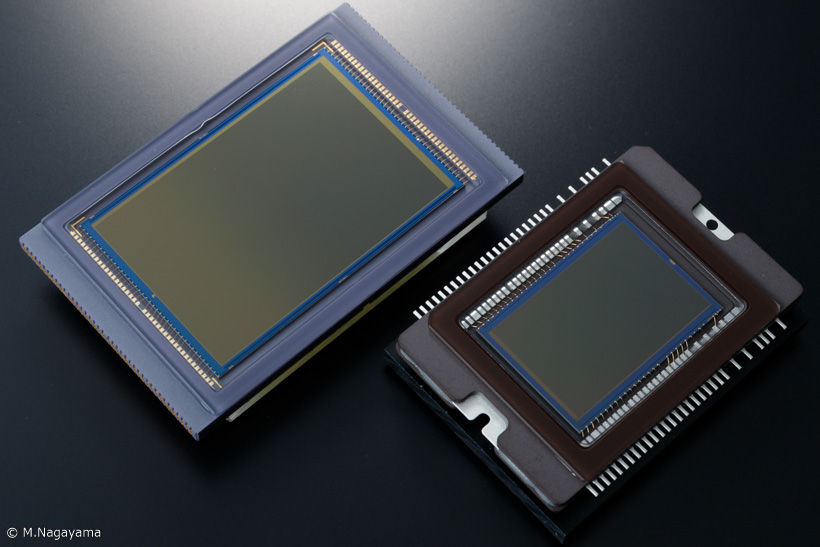

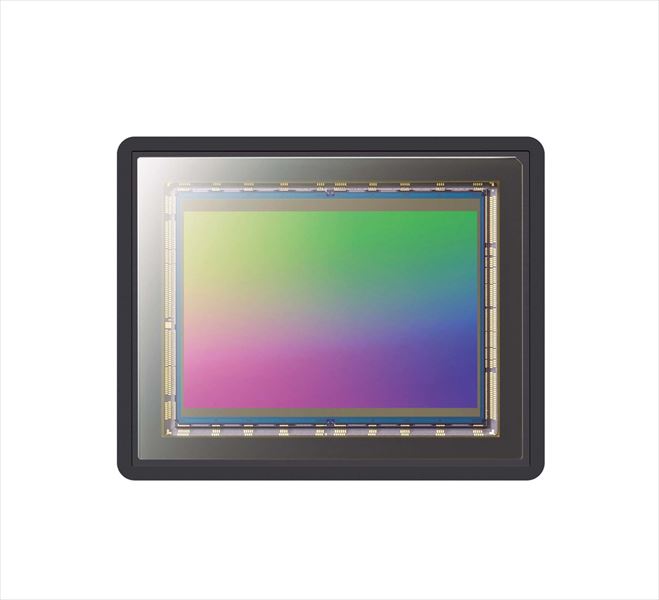

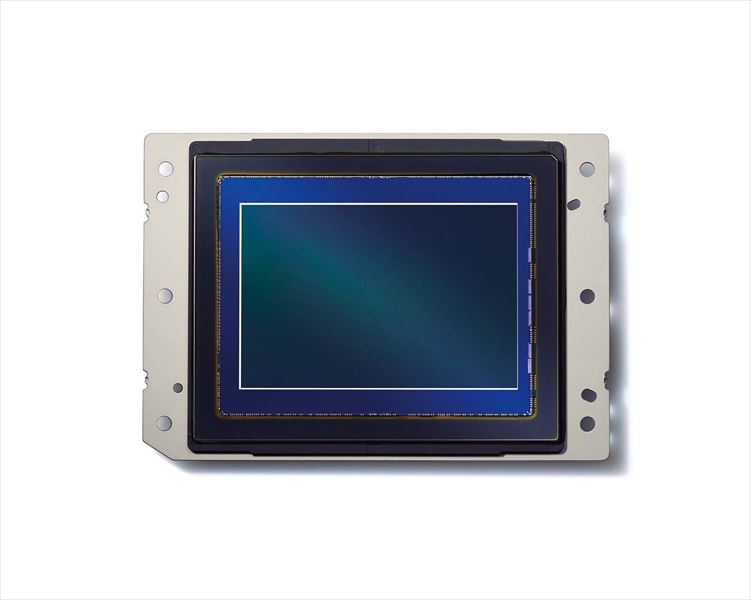

有効約4240万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーという点は、従来のα7RⅡと同じである。だが、α7RⅢは従来比(α7RⅡとの比較。以下同)約1.8倍の高速処理を実現した新世代の画像処理エンジン「BIONZ X(ビオンズ エックス)」を搭載。さらに、イメージセンサーからの読み出し速度を約2倍に高速化する新世代フロントエンドLSIも採用している。こういった、画像処理システムの一新により、中感度域で約1段分ノイズを低減し、高解像と低ノイズ性能を両立しているのだ。また、人物撮影における肌の色合いの再現性なども向上させている。

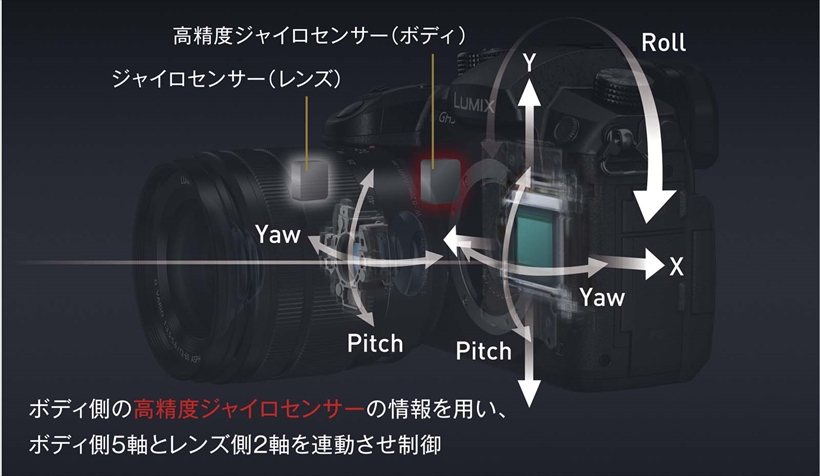

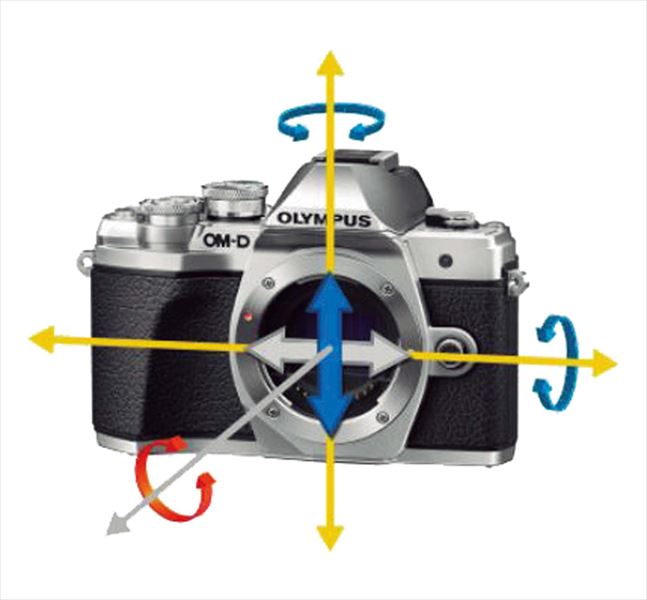

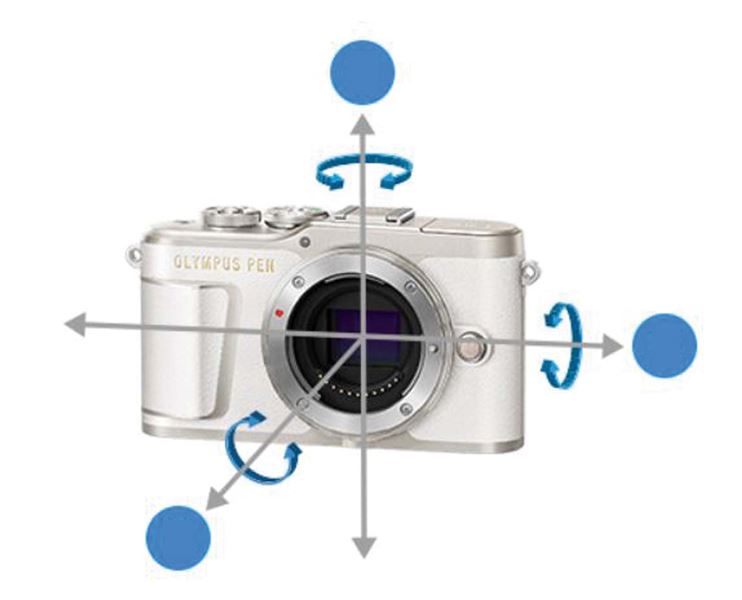

さらに、光学式5軸ボディ内手ブレ補正の性能も向上し、世界最高(※本機発表時点の、35mmフルサイズセンサー搭載デジタルカメラとして)5.5段の補正効果を実現。これにより、本機の高解像性能を最大限に引き出すことができる。ちなみに、α7RⅡの補正効果は最高4.5段だった。

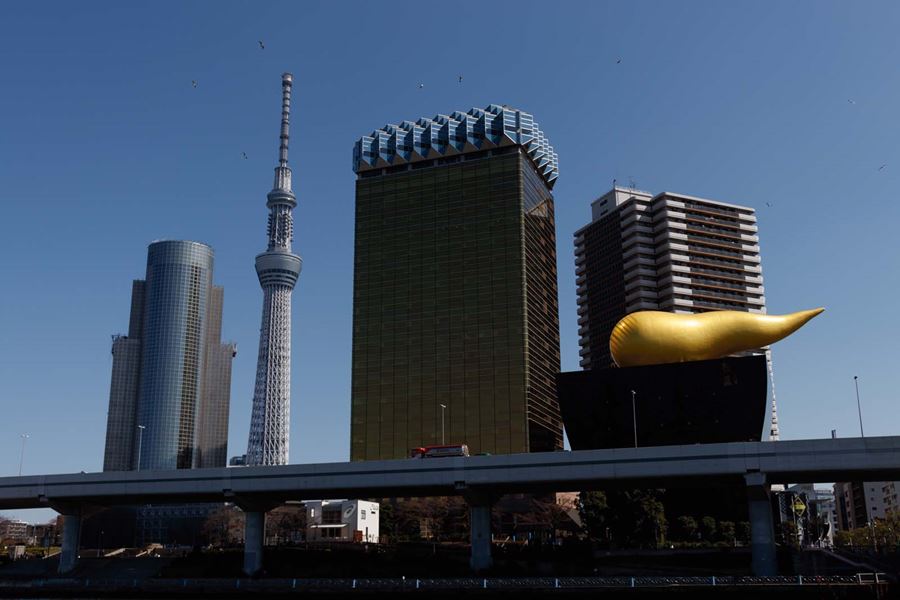

次の作例は、夕方の赤みを帯びたと影が印象的な、高層ビル群を見上げるように撮影。有効約4240万画素によるビル細部の高精細さや、青空や日陰部分のノイズレスで滑らかな描写が印象的だ。

[撮影データ]ソニー α7RⅢ FE 24-105mm F4 G OSS(24mmで撮影) 絞り優先オート F11 1/30秒 -0.3補正 WB:オート ISO125

[撮影データ]ソニー α7RⅢ FE 24-105mm F4 G OSS(24mmで撮影) 絞り優先オート F11 1/30秒 -0.3補正 WB:オート ISO125

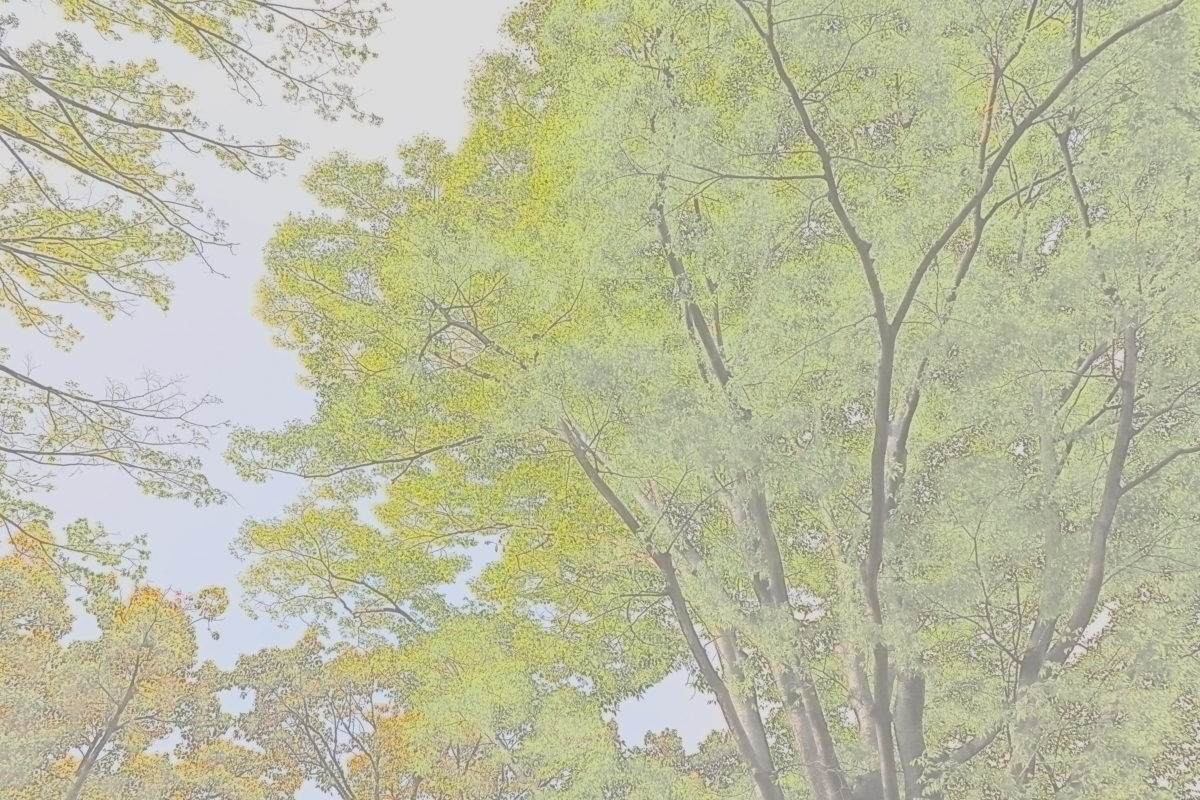

こちらは、逆光に映える色づいた木々の葉を撮影。画面内に強烈な太陽を写し込んだが、センサー部のARコーティング(※光の反射を抑え、ゴーストやフレアの発生を最小限に抑える反射防止膜)付きシールガラスの採用や、同じくARコーティングが施されたレンズの性能により、全体的にクリアな描写を得ることができた。

[撮影データ]ソニー α7RⅢ FE 24-105mm F4 G OSS(24mmで撮影) 絞り優先オート F8 1/125秒 WB:オート ISO100

[撮影データ]ソニー α7RⅢ FE 24-105mm F4 G OSS(24mmで撮影) 絞り優先オート F8 1/125秒 WB:オート ISO100

カードスロットもうれしいデュアル化! ただ、ちょっと気になる点も

カードスロットの仕様変更も、α7RⅡからの進化したポイントに挙げられる。シングルからデュアル(ダブル)になり、SDカードスロットとSD/MSカードスロットの2つのメディアスロットを搭載する。そして、2枚のメディア間での、リレー記録、同時記録、RAW/JPEG・静止画/動画の振り分け記録などの選択ができる。もちろん、メディア間のコピーも可能だ。なお、下段(スロット1)のSDカードスロットは、UHSスピードクラス「UHS-Ⅱ」対応なので、該当SDカードを使用すれば、さらに高速に記録できる。

スロットのデュアル化はもちろんうれしいのだが、スロット1とスロット2の配置と、メニュー画面上(選択時)のスロット1とスロット2の表示(上下)が逆なのは、ちょっと謎な仕様である。また、メニュー内には「記録メディア選択」とは別に「再生メディア選択」の項目もあるが、個人的には後者の機能は「不要では?」という気がした。記録メディアを選択すれば、再生メディアもそれに準ずる。そして、再生時に切り換えが必要になったら、ボタンやダイヤル操作で一時的に再生メディアを切り換える……という方法で十分だと思う。

↑上段…ではなく、下段がスロット1で、上段がスロット2。スロット2のほうは、SDカードとメモリースティックデュオの兼用スロットになる

↑上段…ではなく、下段がスロット1で、上段がスロット2。スロット2のほうは、SDカードとメモリースティックデュオの兼用スロットになる

↑一方、メニュー画面だと、上がスロット1で、下がスロット2。実際のスロットの配置が“上がスロット2、下がスロット1”になったのは内部構造の問題だと思うが(想像だが)、どうも釈然としない

↑一方、メニュー画面だと、上がスロット1で、下がスロット2。実際のスロットの配置が“上がスロット2、下がスロット1”になったのは内部構造の問題だと思うが(想像だが)、どうも釈然としない

↑「再生スロット選択」機能を実際に使用(選択)してみたが、便利さよりも“煩わしさ”を感じた。まあこれは個人的な感想なので、撮影スタイルによっては、この機能が必要だ、便利だ、と感じる人もいるだろう

↑「再生スロット選択」機能を実際に使用(選択)してみたが、便利さよりも“煩わしさ”を感じた。まあこれは個人的な感想なので、撮影スタイルによっては、この機能が必要だ、便利だ、と感じる人もいるだろう

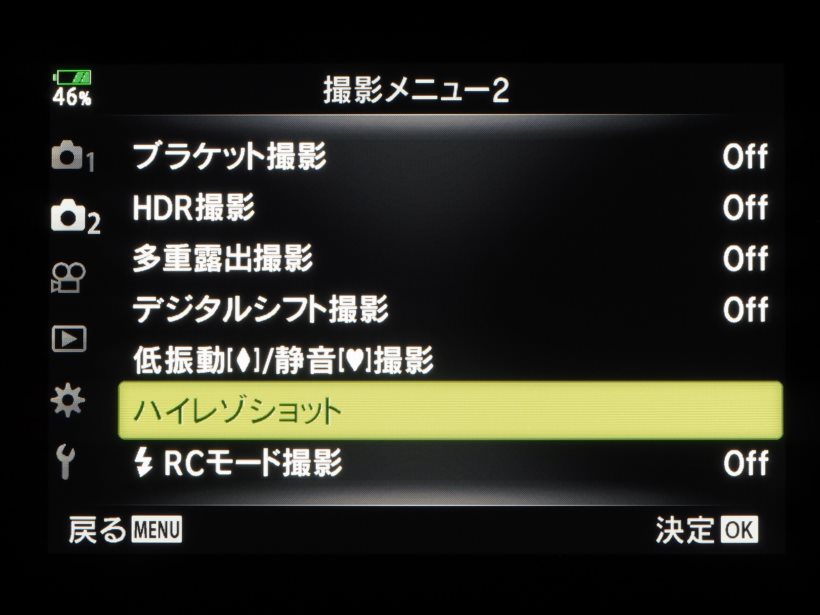

4枚の画像を合成して解像感に優れた1枚を生成する「ピクセルシフトマルチ撮影」

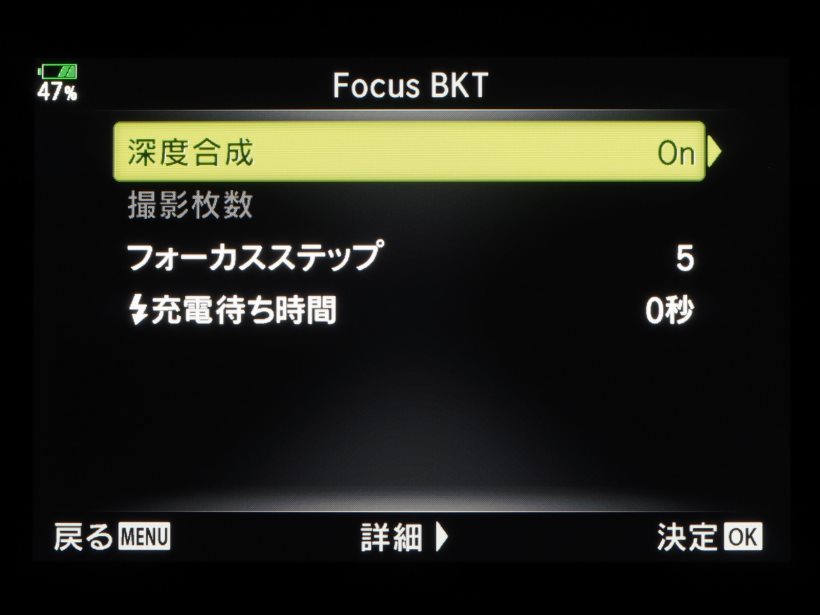

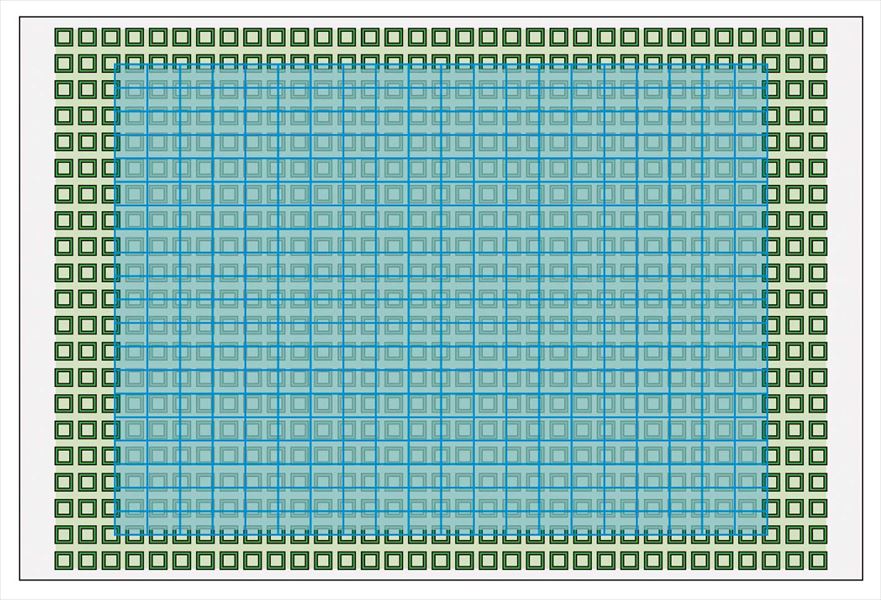

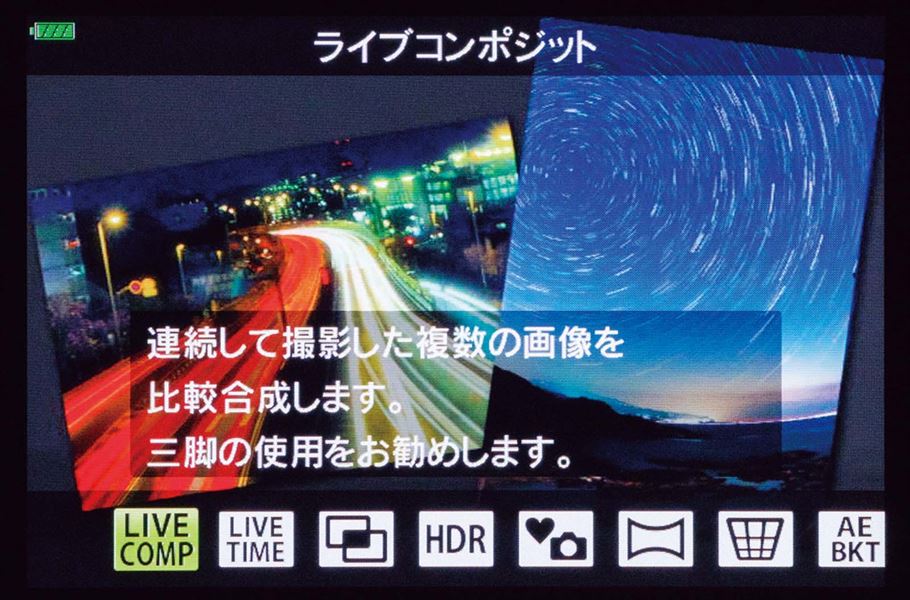

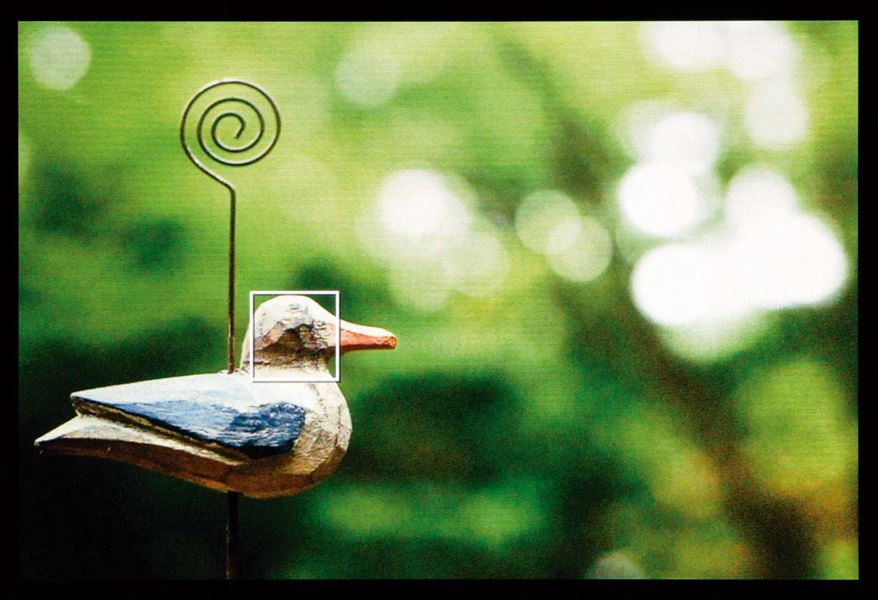

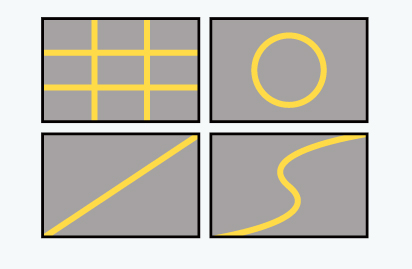

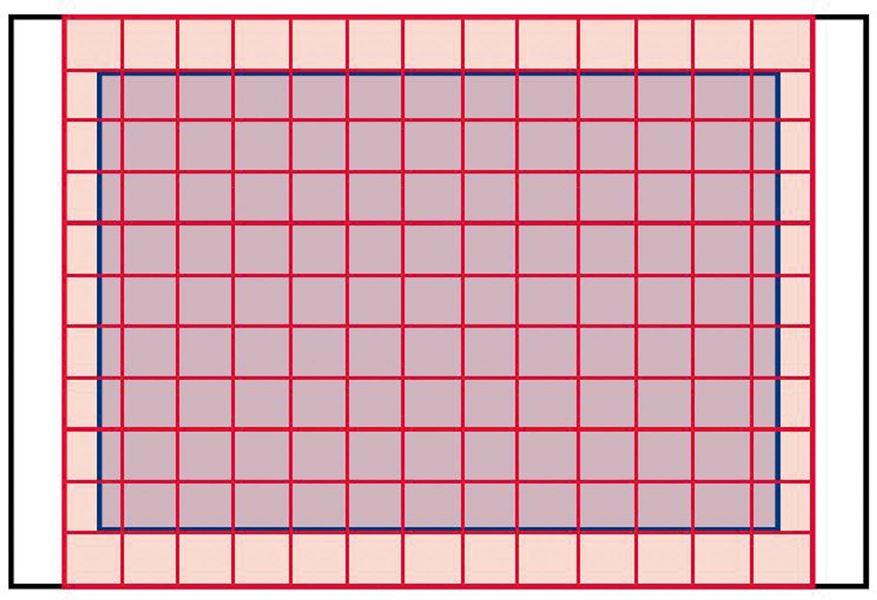

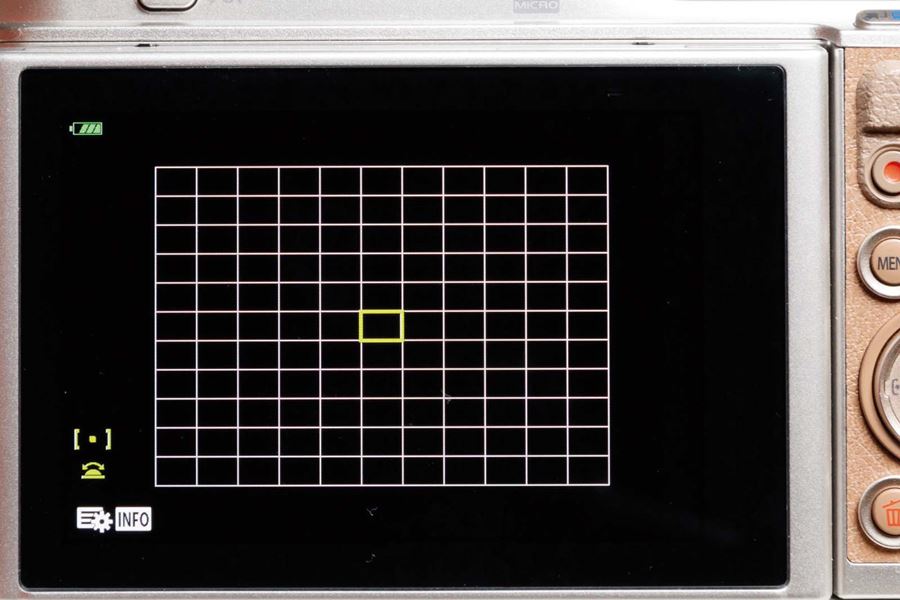

撮影機能の注目点としては「ピクセルシフトマルチ撮影」の搭載が挙げられる。この撮影機能では、ボディ内手ブレ補正機構を高精度に制御して、イメージセンサーを正確に1画素分ずつずらして計4枚の画像が撮影される。そして、その4枚の画像がもつ約1億6960万画素分の膨大な情報から、解像感に優れた1枚の画像(画素数は通常撮影と同じ約4240万画素)を生成するのである。ただし、α7RⅢ本体では撮影のみが可能で、それを合成して1枚の画像を生成するには、ソニー純正のソフトウェア「Imaging Edge」の「Viewer」「Edit」が必要になる(PC上での作業)。

では、ピクセルシフトマルチ撮影の仕組みを簡単にご紹介しよう。本機での通常撮影を含め、ほとんどのデジタルカメラでは、1画素ごとにR・G・Bのうち1色分の色情報を取得し、残りの2色分の色情報は周辺画素の情報から補間処理を行っている。それに対して、ピクセルシフトマルチ撮影では、有効約4240万のすべての画素でR・G・B の全色情報が取得できるので、補間処理をせずに直接合成して画像を生成する。それにより、色モアレ(偽色)の発生を最小限に抑え、より高精細かつ忠実な質感描写が可能になるのだ。

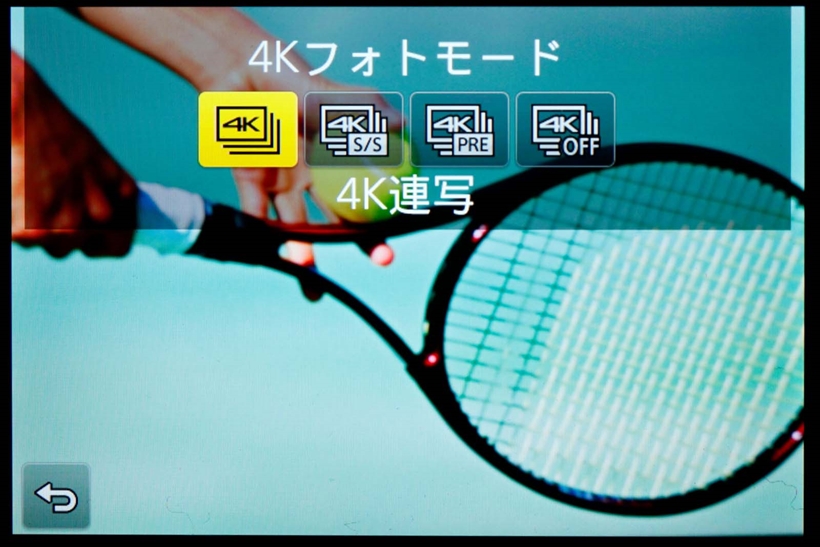

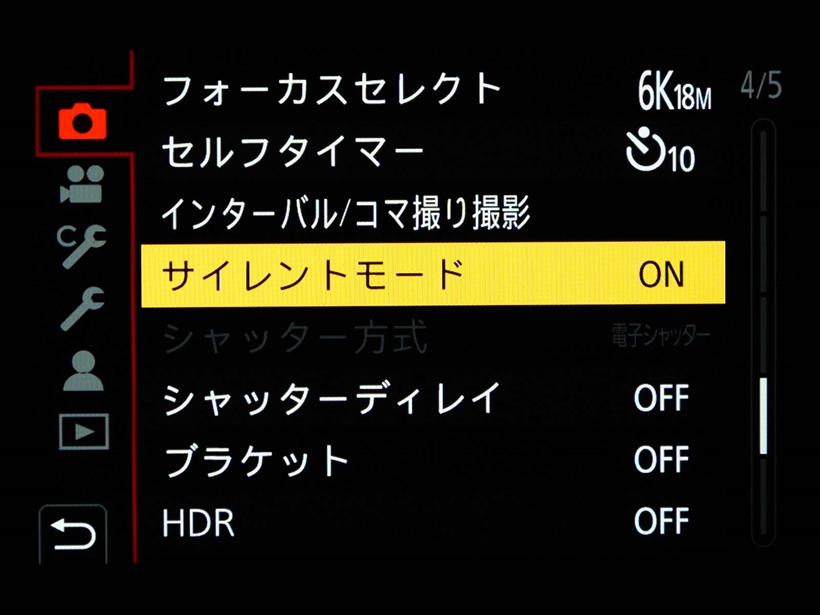

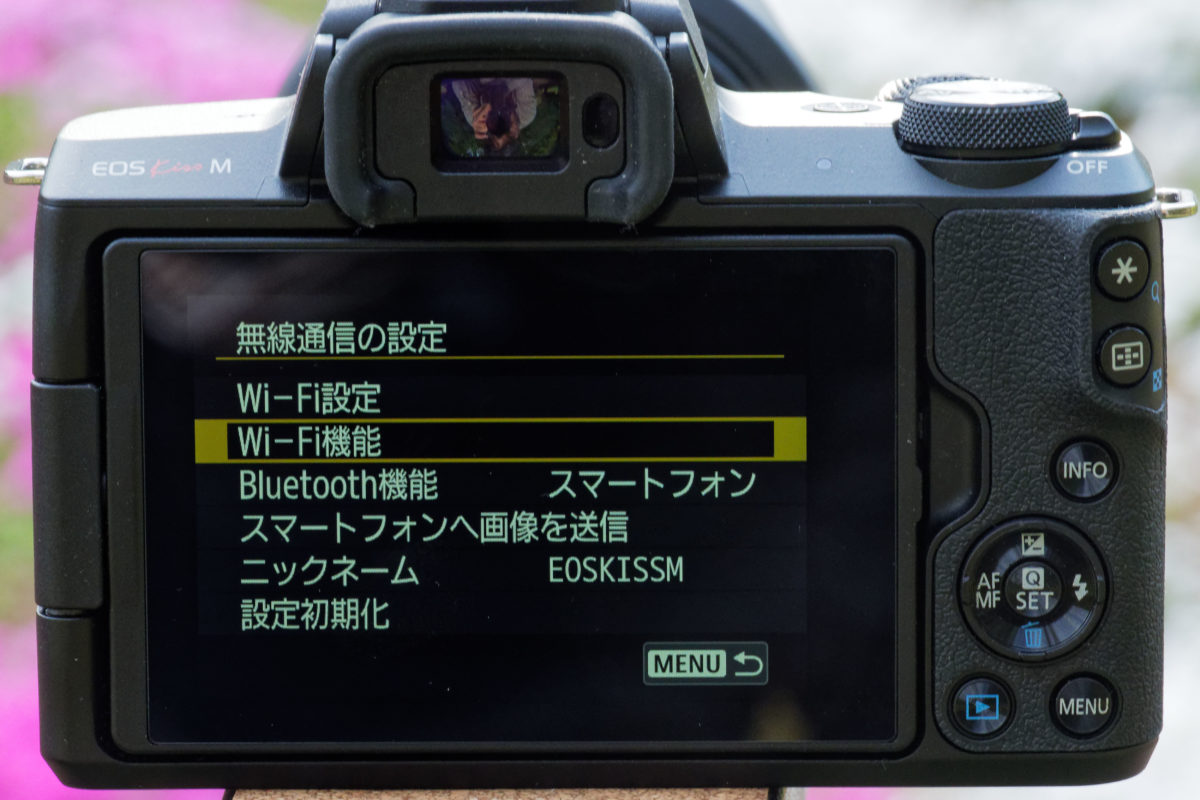

↑計4枚の撮影が自動で行われる「ピクセルシフトマルチ撮影」では、その撮影間隔が設定できる

↑計4枚の撮影が自動で行われる「ピクセルシフトマルチ撮影」では、その撮影間隔が設定できる

正確に1画素分ずつずらした4枚の画像を合成する必要があるため、当然、ピクセルシフトマルチ撮影では三脚使用が不可欠となる。また、被写体にブレが発生すると正しく画像が合成されないので、基本的に“完全に静止している物”が撮影対象。たとえば、建築物や美術品といった被写体である。だが今回は、ちょっと意地悪な発想で(笑)、風などによるブレが想定される屋外風景にあえてチャレンジしてみた。下の写真が、実際にピクセルシフトマルチ撮影で生成したものだ。

[撮影データ]ソニー α7RⅢ FE 24-105mm F4 G OSS(30mmで撮影) 絞り優先オート(ピクセルシフトマルチ撮影) F8 1/30秒 WB:太陽光 ISO100 三脚

[撮影データ]ソニー α7RⅢ FE 24-105mm F4 G OSS(30mmで撮影) 絞り優先オート(ピクセルシフトマルチ撮影) F8 1/30秒 WB:太陽光 ISO100 三脚

では早速、細部を拡大してチェックしていこう。幹の表面は光に変化があって比較しづらいが、幹に取り付けられた案内(説明)板の文字に注目すると、ピクセルシフトマルチ撮影のほうが、高精細でシャープなことがわかる。

↑上がピクセルシフトマルチ撮影、下が通常撮影

↑上がピクセルシフトマルチ撮影、下が通常撮影

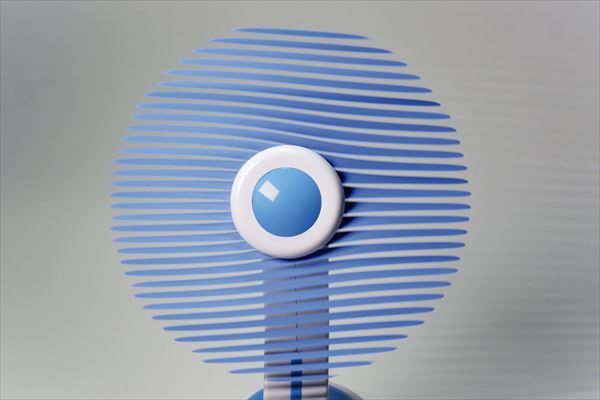

次の部分切り出し比較では、ピクセルシフトマルチ撮影による幹表面の質感のシャープさやリアルさがよくわかる。……と同時に、幹の後ろの“風に揺れる葉”の部分に、不自然な規則的な縞模様が生じているのも確認できる。しかし、これは今回の誤った被写体選択が原因であり(あえてブレたらどうなるかを検証するためだったのだが)、本来の使い方(完全に静止している物を撮る)であれば問題ないはずだ。

↑上がピクセルシフトマルチ撮影、下が通常撮影

↑上がピクセルシフトマルチ撮影、下が通常撮影

思っていた以上に良好! 高画素機ながら高感度性能も侮れない

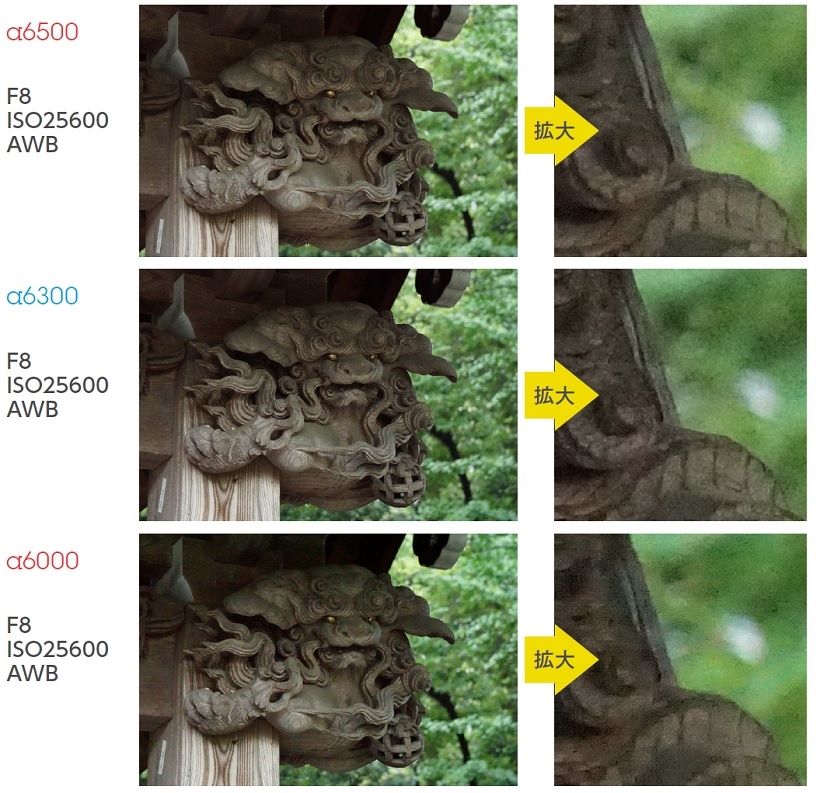

高画素モデルで懸念されるのが、高感度域での画質。一般的に、センサーサイズが同じなら、画素数を少なくしたほうが高感度画質は良くなると言われているからだ。確かに、α7シリーズを見ても、高感度画質を重視したα7Sラインのモデル(α7SⅡ、α7S)のセンサーは「有効1220万画素」と、かなり控えめな仕様になっている。

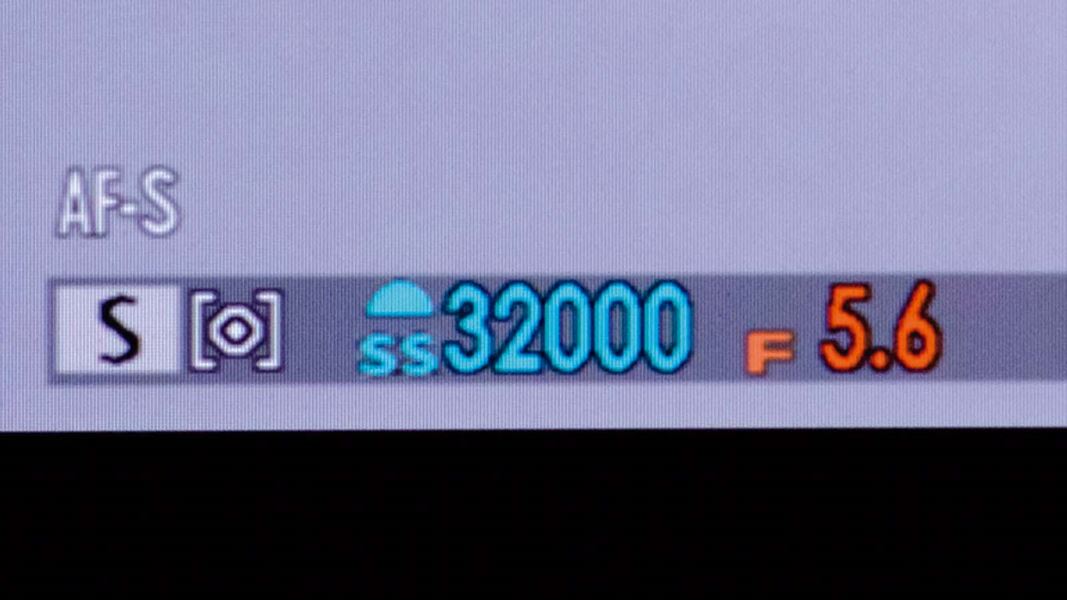

だが、高画素センサーモデルだからといって本機の実力は侮れない。α7S並みとはいかなくても、裏面照射構造による高い感度特性やギャップレスオンチップレンズ構造(※集光効率を飛躍的に高める独自構造)、最新のイメージセンサー技術などにより、高い高感度性能を実現している。常用ISO感度の上限はISO32000まで高められ(α7RⅡはISO25600)、高感度域の撮影でも低ノイズな高画質を得ることができるのだ。

↑ISO感度設定の画面。他モデルと同様、ISOオート時の下限値と上限値が簡単に設定できる点は便利!

↑ISO感度設定の画面。他モデルと同様、ISOオート時の下限値と上限値が簡単に設定できる点は便利!

ここからは、ISO3200以上の高感度時の画質をチェックしていこう。車体の細部(シャープに見える部分)を確認すると、ISO25600まで思った以上に良好。背後の空あたりでノイズ感をチェックすると、感度が1段上がるごとにノイズ感は増してくるが、あまりうるさいことを言わなければ、ISO12800くらいまでは許容できそう。さすがにISO25600になると色ノイズ(主にムラ)が少し目立ってくるし、色再現もわずかに渋くなる。とはいえ、このISO25600の描写に関しても、思っていた以上に良好だった。

↑上からISO3200、ISO6400、ISO12800、ISO25600で撮影したもの。[撮影データ(4枚共通)]ソニー α7RⅢ FE 24-105mm F4 G OSS(33mmで撮影) 絞り優先オート F8 WB:カスタム(マニュアル) 三脚

↑上からISO3200、ISO6400、ISO12800、ISO25600で撮影したもの。[撮影データ(4枚共通)]ソニー α7RⅢ FE 24-105mm F4 G OSS(33mmで撮影) 絞り優先オート F8 WB:カスタム(マニュアル) 三脚

次の作例は、画質が重視される風景で、ISO1600で撮影したもの。細部の描写が良好なのはもちろん、フラットな空部分の描写もノイズ感が少なくて良好な仕上がりだ。

[撮影データ]ソニー α7RⅢ FE 24-105mm F4 G OSS(24mmで撮影) 絞り優先オート F8 1/20秒 -0.3補正 WB:太陽光 ISO1600

[撮影データ]ソニー α7RⅢ FE 24-105mm F4 G OSS(24mmで撮影) 絞り優先オート F8 1/20秒 -0.3補正 WB:太陽光 ISO1600

続いて、画質よりもブレのないシャープな描写が優先される動物スナップでも試してみた。光量に恵まれない日陰(しかも夕方)の撮影だったが、ISO6400に設定したおかげで、1/1000秒の高速シャッターでシャープに写すことができた。画質に関しても、こういう撮影としては十分なレベル。

[撮影データ]ソニー α7RⅢ FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS(300mmで撮影) シャッター優先オート F5.6 1/1000秒 WB:オート ISO6400

[撮影データ]ソニー α7RⅢ FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS(300mmで撮影) シャッター優先オート F5.6 1/1000秒 WB:オート ISO6400

【まとめ】シリーズのなかで“最も対応力が高いモデル”

最初に述べたとおり、ソニーの35mm判フルサイズミラーレス一眼「α7シリーズ」は、スタンダードタイプ、画素数を抑えて高感度性能を高めたタイプ、高画素タイプの3つのタイプに分かれている。だが、いずれのタイプも“高速性能”には不満があった(まあ、約5コマ/秒が遅いとは言わないが)。

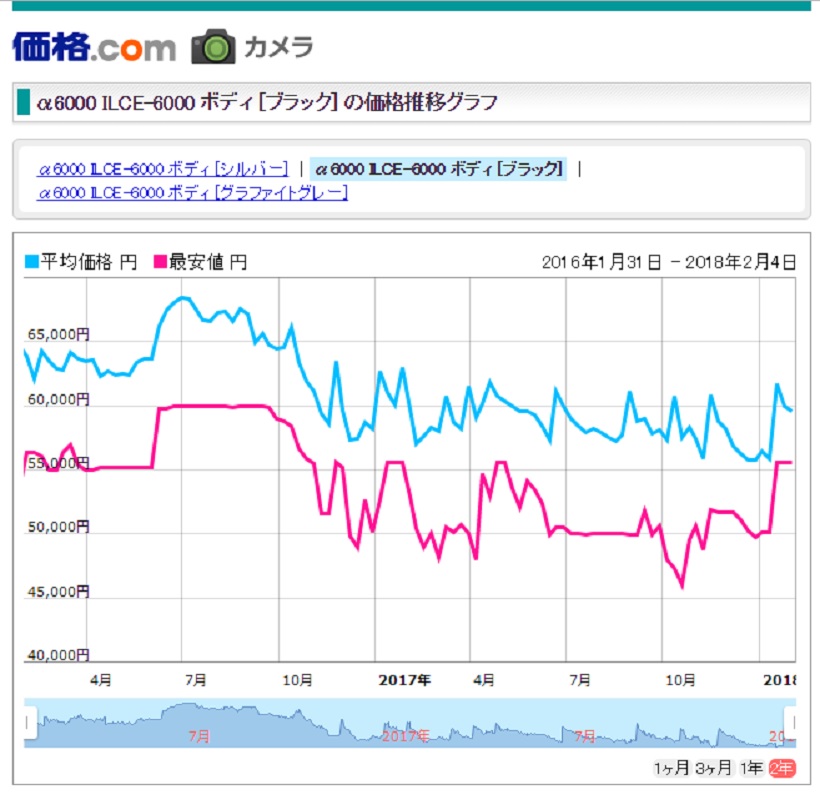

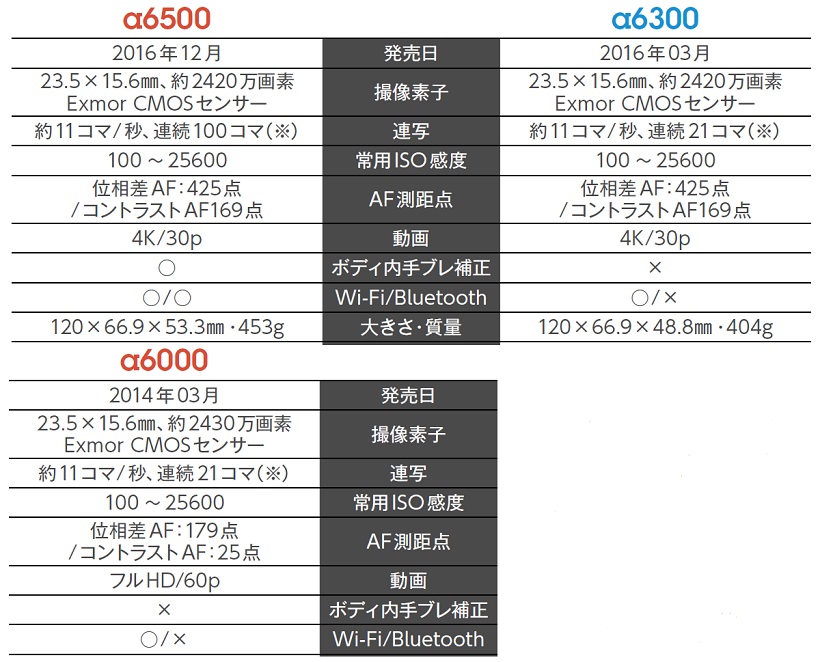

だから、ソニーEマウントユーザーが高速連写をしようと思ったら、最も高価なα9(2018年1月現在の参考価格はボディ単体で51万7010円)か、APS-Cサイズ機のα6500(AF/AE追従で最高約11コマ/秒)などを選ぶ必要があった。

だが、今回紹介した“高画素タイプの3代目”のα7RⅢなら、2400万画素台のα9やα6500とはひと味違う高解像な描写が得られ、α6500並の本格的な高速連写も堪能できる。そういう意味では、これまでのα7シリーズのなかで“最も対応力が高いモデル”と言えるだろう。

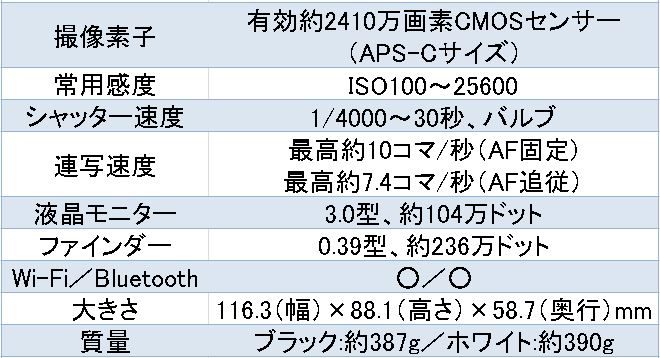

【SPEC】

ソニー

α7RⅢ

参考価格39万9470円(ボディ/2018年1月時点)

●撮像素子:35mmフルサイズ、有効約4240万画素CMOSセンサー ●レンズマウント:ソニーEマウント ●ファインダー:0.5型、約369万ドット ●背面モニター:3.0型、約144万ドット(タッチパネル) ●大きさ・重さ:約126.9(幅)×95.6(高さ)×73.7(奥行き)mm・約657g

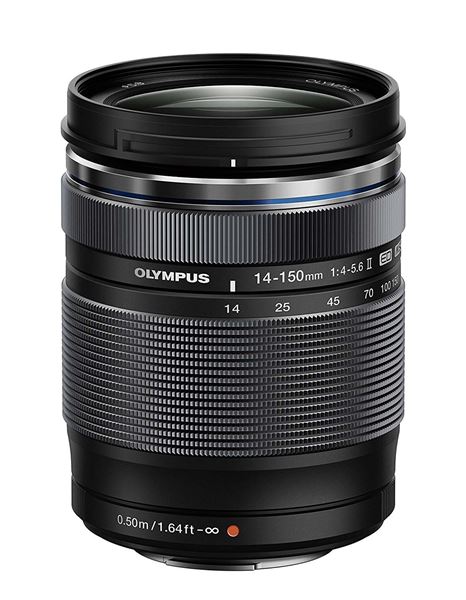

オリンパス

オリンパス M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro

M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro