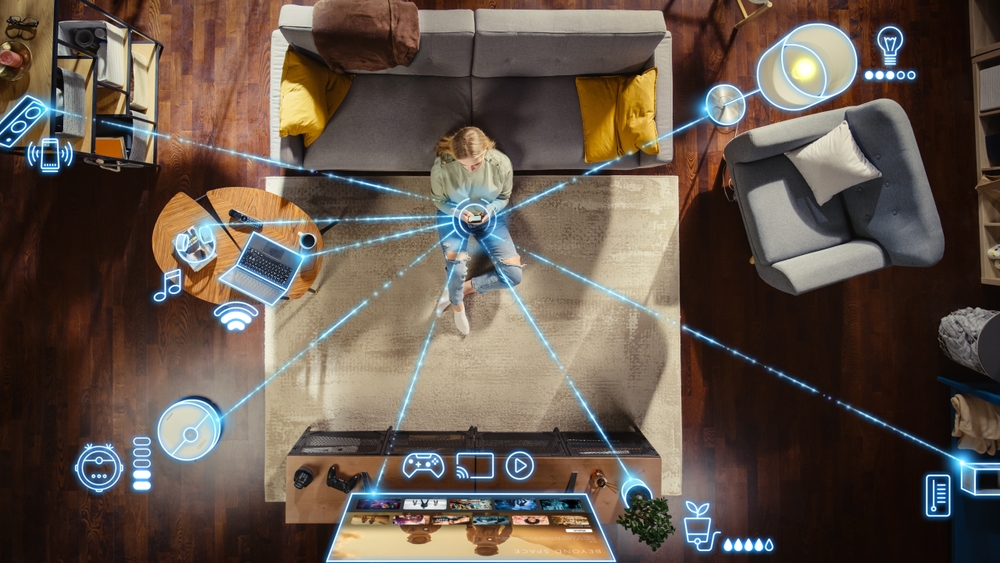

家電や設備をネットワークに接続して操作できるようにすることで、暮らしがより豊かになり、ホームセキュリティの向上にもつながるのがスマートホームの魅力です。スマートホームは海外や日本でどのように普及し、今後はどのように進化していくのでしょうか? 今回は、“家電王”として知られ、国内外の最新スマートホーム事情にも詳しい中村 剛氏に話を聞きました。

日本はまだ遅れているものの、スマートホームの普及は右肩上がり

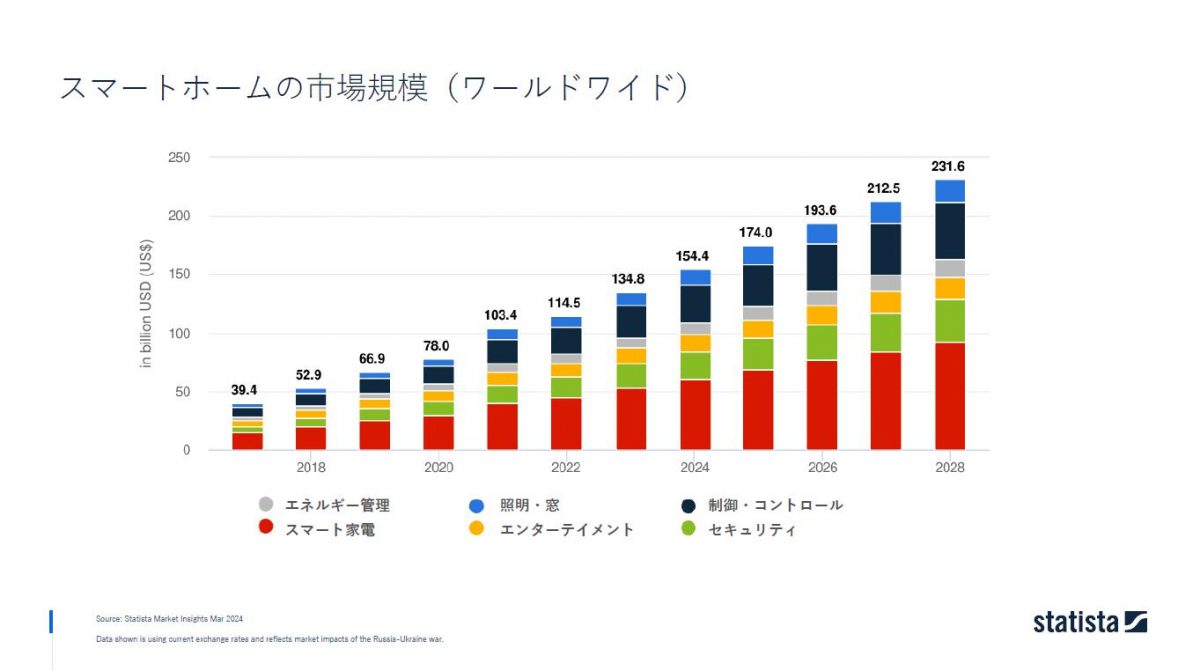

スマートホームの普及状況について中村氏は、「世界で右肩上がりに伸びています」と語ります。

「ロボット掃除機などのスマート家電や、セキュリティ、制御などの分野の比率が高く、近年はカーボンニュートラルに向けた取り組みが進むなかでエネルギー管理も重要なセグメントになっています。日本ではまだスマートホームをスマートデバイス単体で語られることが多いと思うのですが、世界ではトータルでエネルギー管理をする方向に向かっています」(中村氏)

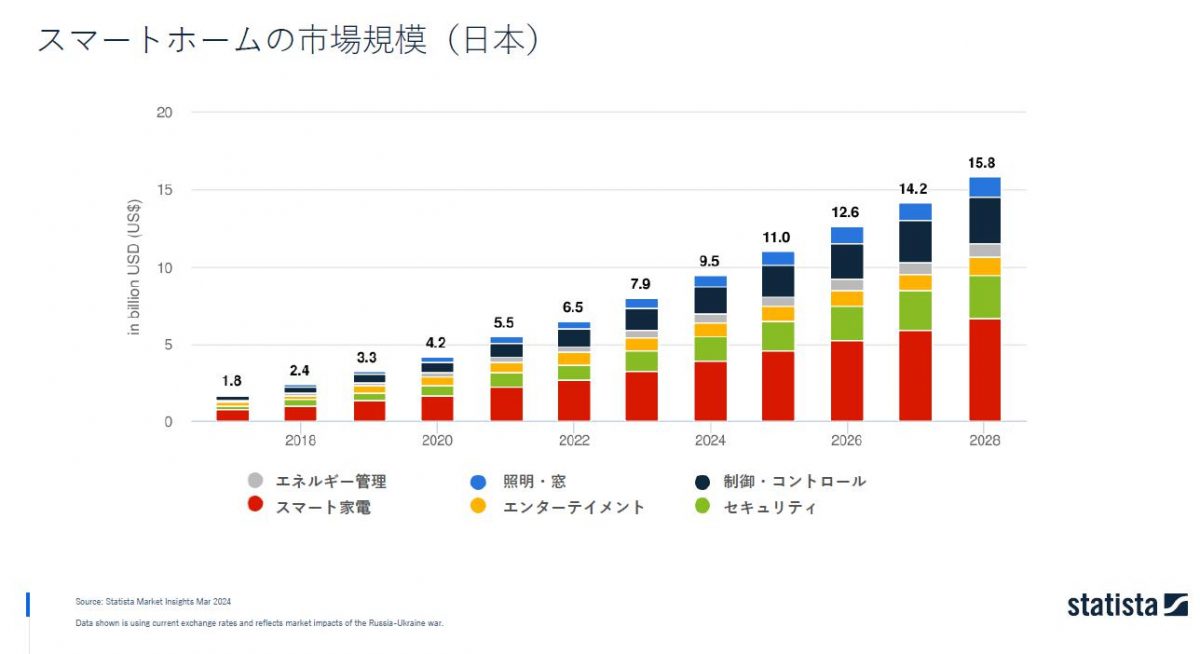

世界ではスマートホーム化が進むなかで、中村氏は「日本は少し出遅れている印象がある」とのこと。

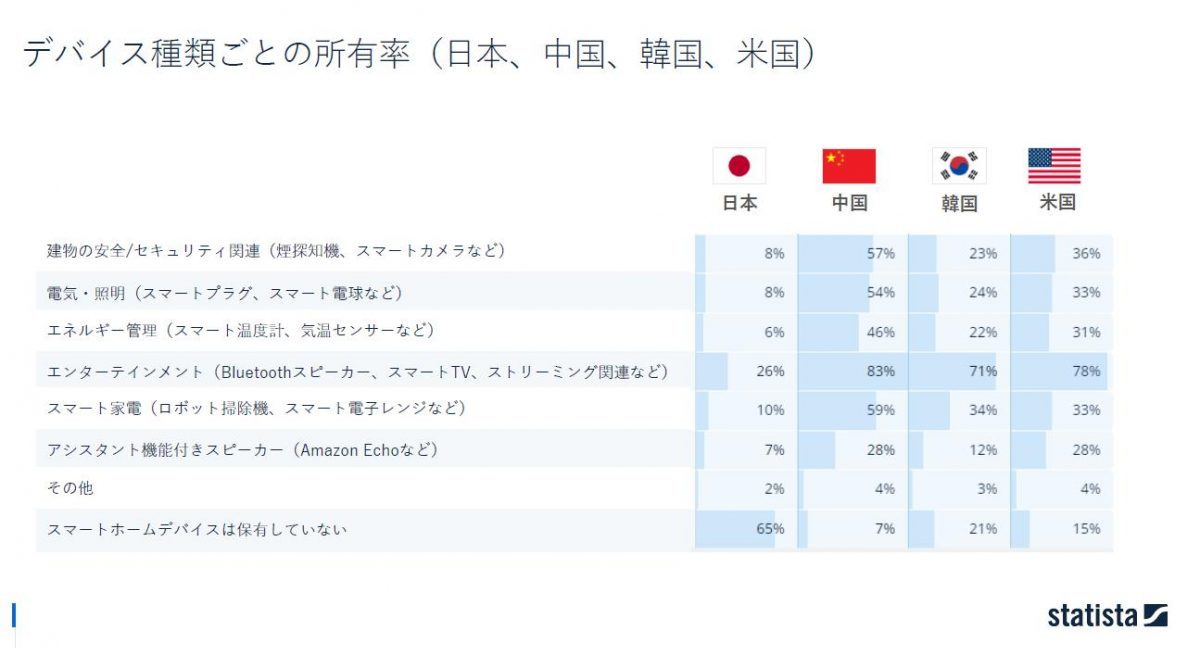

「Statista(※)の調査によると、日本のロボット掃除機などのスマート家電の保有率は10%と、中国、韓国、米国に比べて低いです。エンターテインメント関連(Bluetoothスピーカー、スマートTV、ストリーミング関連など)でも先述の3か国は70%以上なのに日本は26%。また、『スマートホームデバイスは保有していない』との設問に対しても65%とずば抜けて高いため、そもそもスマートホームデバイスとは何なのかを理解していないのかもしれません。遠隔操作ができるエアコン等は製品としてはかなり増えているのですが、その機能をちゃんと使えていない場合も多々ありますね」(中村氏)

※Statistaは100万点以上のデータを扱うビジネスインテリジェンスのポータルとして、170以上の業界、150の国と地域を対象とした、統計、業界レポート、市場予測、消費者サーベイなどを提供しています。(statista.com)各調査会社や公的機関含む22,500以上のデータソースから収集したデータに直接アクセスができ、ビジネスにおけるファクトに基づいた意思決定を支援しています。2007年にドイツで設立され、現在、世界14カ所に約1,400人の従業員を擁しています。調査に関するご相談やお問い合わせはsales.japan@statista.comまで

日本でスマートホームが普及しないのは「安全性や規制が強いことも理由にあるのではないか」と中村氏は語ります。

「たとえば2012年、パナソニックが遠隔でオンオフ制御できるエアコンを発表した後、遠隔ではオフ制御だけになったことがありました。電気用品安全法の観点から、外出先から、オンにすると火事等の原因になるのではないかと“物言い”が付いたんですね。電気用品安全法では今もこたつなどヒーターを搭載する機器の遠隔操作はダメなのですが、そういう制約が日本は諸外国よりも多いのだと思います。そういった点が、スマートホーム普及のハードルの一つかもしれないですね」(中村氏)

さらに、日本の文化的な背景も理由にあるのではないか、と中村氏は語ります。

「私は2017年に初めてラスベガスで開催されている『CES』(世界的最大級のテクノロジー見本市)に行き、そこでスマートスピーカーを体験しました。しかし、自分も含めて、日本人は音声で命令するのが恥ずかしいんですよね。欧米ではベビーシッターやお手伝いさんが家にいることも多く、音声での指示に抵抗がないのですが、そういった文化的背景が日本にはない、という違いもあると思います」(中村氏)

そこで、今後スマートホームの普及のカギを握るのはデジタルネイティブな若い世代だといいます。

「古くはご飯を炊く炊飯器も『主婦にラクをさせるな』なんて話もあったそうですし、私もかつて東京電力のショールーム『くらしのラボ』にいた際には、『食洗機を買いたいから夫を説得してほしい』なんて言われたことも頻繁にありました。でも時代が変わって、女性が働くのは当たり前になりましたし、みんなが結婚しなければいけない時代でもない。デジタルネイティブの若者も当たり前に増えてきました。パリ五輪で日本の若者が活躍しているように、新しい世代が『便利なものはどんどん使おうよ』という形で盛り上げてくれるのがブレイクスルーにつながる気がします」(中村氏)

「プロダクトアウト」ではなく、便利な「ユースケース」が重要

さらに、スマートホームが普及していくためには、「メーカーの都合で生み出された『プロダクトアウト』ではなく、便利な『ユースケース』が普及のためには重要」と中村氏は語ります。

「たとえば、ペットを飼っている家庭で、ペットを大事に思うなら、不在時に遠隔で見守れるカメラや自動給餌機、体重管理、エアコンのコントロールをするニーズが生まれてきます。そうすると、必要に迫られてそれらの機器を導入して活用し始めるでしょう。さらに、『高齢者を見守りたい』『手ぶらで解錠したい』など、ユーザー視点でのユースケースを提示していくことがブレイクスルーにつながると考えます」(中村氏)

スマートホーム機器を簡単に使えるようにするためには、AIの活用も重要になります。

「見守りカメラで24時間撮影し続けても、すべてをチェックしきれないですよね。ですから、『AIでの画像認識』もセットで絶対に必要になります。必要な映像だけをAIで切り取ることで、初めて人間の見守りにも使えるようになるわけです。また、『カメラはプライバシーの侵害がイヤ』という人には、ミリ波レーダーやWi-Fiの揺らぎなどで見守るサービスなどもあります。先にニーズがあり、それに対してユーザー視点でのサービスが提供されていけば、スマートホーム機器はさらに普及するはず。ですが、ただ単にガジェットを提供して『後はDIYで何とかしてね』では、一部のアーリーアダプターの人しか反応してくれないでしょう。スマートホームが提供出来る価値をユーザーのベネフィット(便益)として伝えなくてはならないのです!」(中村氏)

「スマートホームのメリットは、利便性の先にある暮らしの豊かさ。便利さだけを追求していくのでは窮屈だし疲れてしまいます。カメラで見ることも含めて、全てをデジタルで制御するといった話だと、良いことばかりではないのだと考えます。結果的にその先にある暮らしが豊かになる、楽しくなるのが重要。今で言うと『ウェルビーイング』につながる『スマートなホーム』というのが本来のあるべき姿だと思います」(中村氏)

本当の意味で家がスマートホームになるためには、スマートデバイスを導入するだけでなく、AIで意味付けしてサービス化していくことも重要。

「日本は超高齢化に突き進んでおり、見守る側の人も足りなくなるので、データにAIで意味付けすることがまさしく必須です。『こんなアラームが出たら、誰かが自宅に訪問します』といったサービスとの連携が必要になるでしょう。最終的には、家自体が人格のようなものを持ち、住人の最適で豊かな暮らしを提供していく。さらに、クルマの自動運転が普及すると、おそらく『家』のカテゴリ中にクルマも入ってくるでしょう。移動している間に勝手に進んでくれるとなると、家の部屋にいるのと変わらない状態になりますから。そういったことも含めて、その人の周りにあるものすべてを含め、スマートホームのメリットを享受するが私のイメージです」(中村氏)

スマートホームプラットフォームの“一元化”が進む

当初、グーグルは「Google Home」、アマゾンは「Amazon Alexa」、アップルは「HomeKit」という独自のスマートホームプラットフォームを展開してきました。各メーカーの製品がそれぞれに対応するには、手間もコストもかかるため、2022年、それらを統合する規格として、無線通信規格の標準化機関であるCSA(Connectivity Standards Alliance)が「Matter」(マター)を立ち上げました。これにより、スマートホーム規格の標準化が進められていますが、まだまだ課題があるといいますす。

「日本の家電メーカーと話をすると、共通規格である『Matter(マター)』に対してあまり積極ではないと感じます。統一するといっても、電源のオン・オフやエアコンの温度を1℃上げるといった基本機能を統一するのは簡単ですが、メーカーだけのオプション機能まではなかなか統一できません。そこで、エアコンはこうしましょう、ロボット掃除機はこういう風にしましょうと、カテゴリごとに取りまとめが進んでいるわけですが、先述のCSAでの議論に積極的に入っていかないと、蚊帳の外でプロトコルが決まってしまいます」(中村氏)

続いて住宅設備に目を向けてみましょう。日本では住宅設備やエアコンなどの家電を接続してエネルギー管理を行うための共通規格である「ECHONET Lite(エコーネットライト)」が普及し、「HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)」によって空調や給湯、エネルギー管理などが行われています。

「住宅設備系はECHONET Liteで接続しつつ、スマート家電はMatterで連携し、それらを統合するシステムを組んでいく。今後は、このような流れで進んでいくと思います。例えば三菱地所の『HOMETACT(ホームタクト)』の場合、ECHONET Lite系はLIXILの仕組みをベースに、スマートデバイスと組み合わせてサービスを展開中です。また、マンションのエントランスの顔認証などの仕組みは自社だけではできないので、DXYZ(ディクシーズ)と連携してスマートホーム化の実績をたくさん積み上げているところです」(中村氏)

社会課題の解決に向けて住宅設備メーカーと不動産会社などが取り組んでいる事例もあると中村氏は紹介しました。

「社会問題化している宅配便の人手不足対策として、インターホンと玄関錠を含めてスマート化し、フリマアプリの『メルカリ』の荷物を自宅の宅配ボックスから発送できるサービスなども始まりました。オートロックがあっても、認証された宅配業者であれば各戸の宅配ボックスのある場所まで入れるようになりました」(中村氏)

「さらに、家のカギがスマート化していれば、次は顔認証で入れるとか、近づいたらカギが開くというのが当たり前になっていくと思います。たとえば、スマホのGPSで自宅近くに入ったことが分かってから数分間以内にBluetooth圏内に入ると、解錠するスマートロックもある。極めて便利ですから、『便利なら使おう』という形で導入が進みます。このスマートロックのハンズフリー解錠にしても、CSAの中でMatterとは別のAliroの規格として検討が進んでいるところです。そうやってどんどん外堀が埋まっているので、日本でも、ぜひ便利な現実を存分に享受してほしいと思います」(中村氏)

まずはスマートリモコンから始めてみては

では最後に、スマートホームに興味がある人に対して、どこから始めればいいのかアドバイスをいただきました。

「エアコンが一番分かりやすいですね。既存のエアコンを含めると、赤外線対応の『スマートリモコン』を使うのが汎用的なスマートホームの第一歩ではないでしょうか。近年は夏の暑さがひどいので、エアコンで冷房しがなければ熱中症の危険性があります。ペットがいたり、小さい子どもや老人がいたりする家庭では室内の温度管理が特に重要ですが、スマートリモコンの機能を使えば、外出先でもエアコンのオンオフや設定温度調整が可能になりますし、一定の室温になったら冷房をオンにする設定も容易にできます。自宅にいるときでもスマートスピーカーと連携して『エアコンを消して』『エアコンの温度を1℃下げて」といった音声操作は意外と便利です。カーテンを自動で開け閉めできるデバイスもあって、快適な目覚めにつながります。まずは興味を持ったそのあたりから使ってみてください」(中村氏)

取材・文/安蔵靖志