日本の住宅では、一番普通の床であるフローリングと畳の2種類についてメンテナンスの方法を紹介する。

簡単で効果的だから、掃除を家事ととらえず、DIYだと思えば楽しい作業だ。

安全な食物素材を洗剤にする

年末ともなると、さすがの不精者も、大掃除のことが気になるもの。家庭の大掃除のなかで、効果的なのが面積の広い床部分、ここがきれいになると屋内の雰囲気はぐっと明るく清潔になるものだ。

今回は食品を洗剤として使う、安全で安く、効果は保障つきという話題のナチュラルクリーニング(世間の主婦はナチュクリと呼ぶ)テクニックで床を拭きあげる。

ここで紹介するナチュクリの素材は食用酢。酢は酸性で殺菌作用と洗浄力があり、生臭いにおいを消したり、雑菌の繁殖を防ぐ効果がある。台所用品や風呂の掃除用には、酢の力を利用した、市販の洗剤も販売されているほどだ。

酢水で効果的に掃除できる床の例

酢は穀物酢を使用する

使用する酢は食用酢のなかでも、穀物酢かホワイトビネガー(穀物酢のこと)と表示されたものを使う。これらは、使用後に自然に蒸発して後に残らないからだ。寿司酢や調味酢などうま味成分が入ったものは、拭いた後がべたべたするので使わない。穀物酢は価格も安く、スーパーでも500cc瓶が100~150円程度で買えるはずだ。

掃除に使う場合、酢は、目分量でいいので酢1:水5(濃い目)から酢1:水10(薄目)ぐらいの割合で薄めて使う。原液のままでは酸性が強すぎるし、水で割れば、においも薄まる。なお、床を拭いているときに少しにおいがあるが、乾いてしまえばにおいは無くなる。

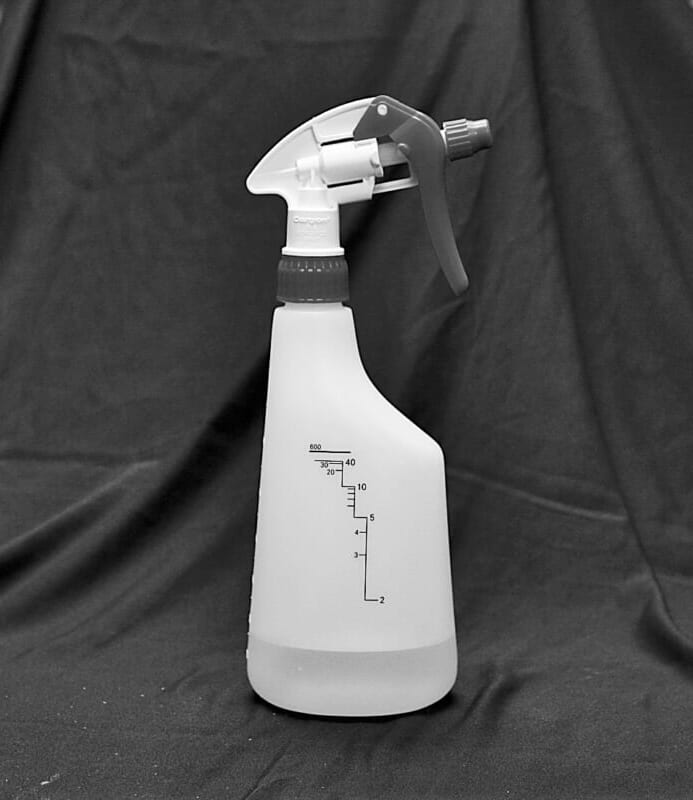

水で割った酢は、スプレーを利用して噴霧して使うのが便利。バケツだと残った酢水は捨てなければならないし、掃除のたびに酢水を作らなければならないが、スプレーで保管すれば、気の向いたときにいつでも手軽に使える。

フローリングの掃除方法

ここで掃除するフローリングは、ごく一般的な表面を塗装で仕上げられた、家庭用複合フローリングが対象。注文住宅で施工時に別にワックスで仕上げた高級フローリングの場合は工務店に問い合わせて、酸性の酢水で拭いていいか確認したほうがいい。また、Pタイルやクッションフロアも酢水で掃除することができる。

大掃除ならば、動かせる家具など移動して、フローリング面はなるべく広くしてから掃除する。換気を良くしておくと、乾燥が早く酢水のにおいはすぐに消える。

掃除の手順は簡単だ。はじめにホウキや掃除機でフローリング上のほこりやゴミを取り除き、次にスプレーに入れた酢水をフローリングに噴霧しながらウエス(雑巾)で拭くだけだ。酢水を噴霧した直後は酢のにおいがするが、拭き取り乾燥すればにおいは消え、床はきれいになっている、という具合だ。

- ホウキや掃除機で掃除する

- スプレーで酢水を噴霧する

- ウエスで拭けば完了!

畳の掃除方法

酢水には畳の黄ばみを落とす効果や、ダニやノミの発生を防ぐ働きもあり、カビの発生も抑制する。ただ注意すべきは、畳は水分を吸う素材なので、フローリングのときのように拭きっぱなしで、自然乾燥させると、畳の内部に水分が浸透してカビの発生や腐れの原因になる。畳の場合は酢水で拭いた後、必ず別の乾いたウエス(雑巾)で乾拭きするのがポイントだ。最後に乾拭きする以外は、フローリングと同様の工程でいい。

- ホウキや掃除機で掃除する

- スプレーで酢水を噴霧する

- ウエスで拭く

- 乾いたウエスで乾拭きしたら完了!

フローリングの小さな傷を直す

酢水を使った拭き掃除が終わり、さっぱりしたところで、フローリングの表面を見てみると、塗装のはがれた小さな傷を発見することがある。住宅用の複合フローリングは表面の塗装面が、ものすごく固く、適当に物を落としても傷がつくことはないが、角の尖った物や刃物を落とすと、えぐったような小さな傷がつくことがある。

長さがあっても、深さが1mm程度の傷ならば、ホームセンターや100円ショップで売っているフローリング用のクレヨン状補修材を使うと簡単に傷を補修することができる。

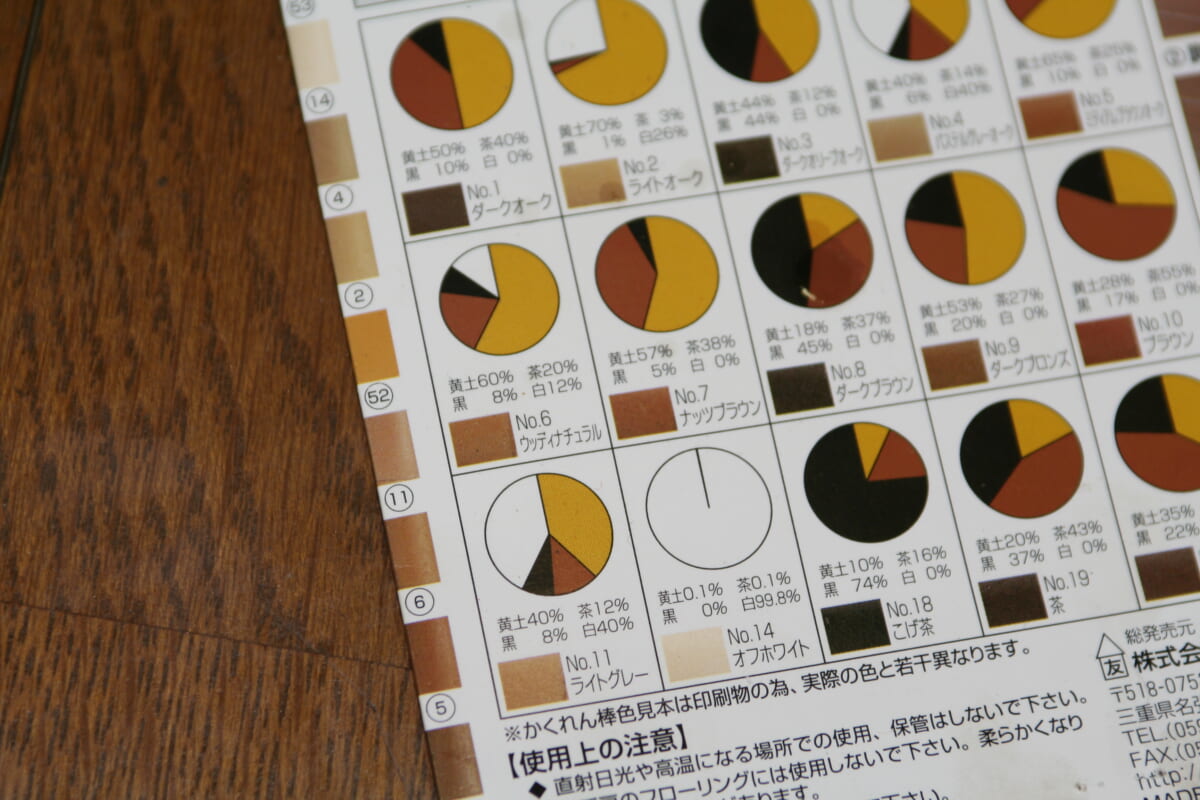

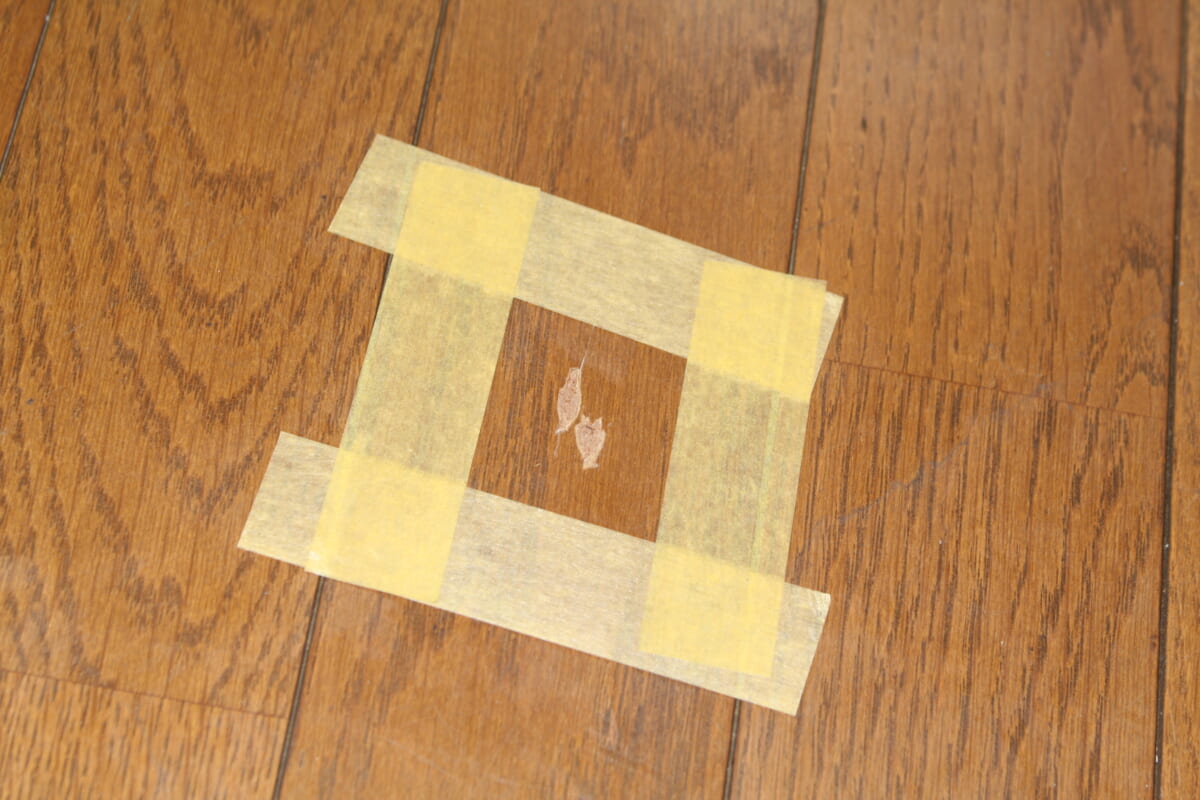

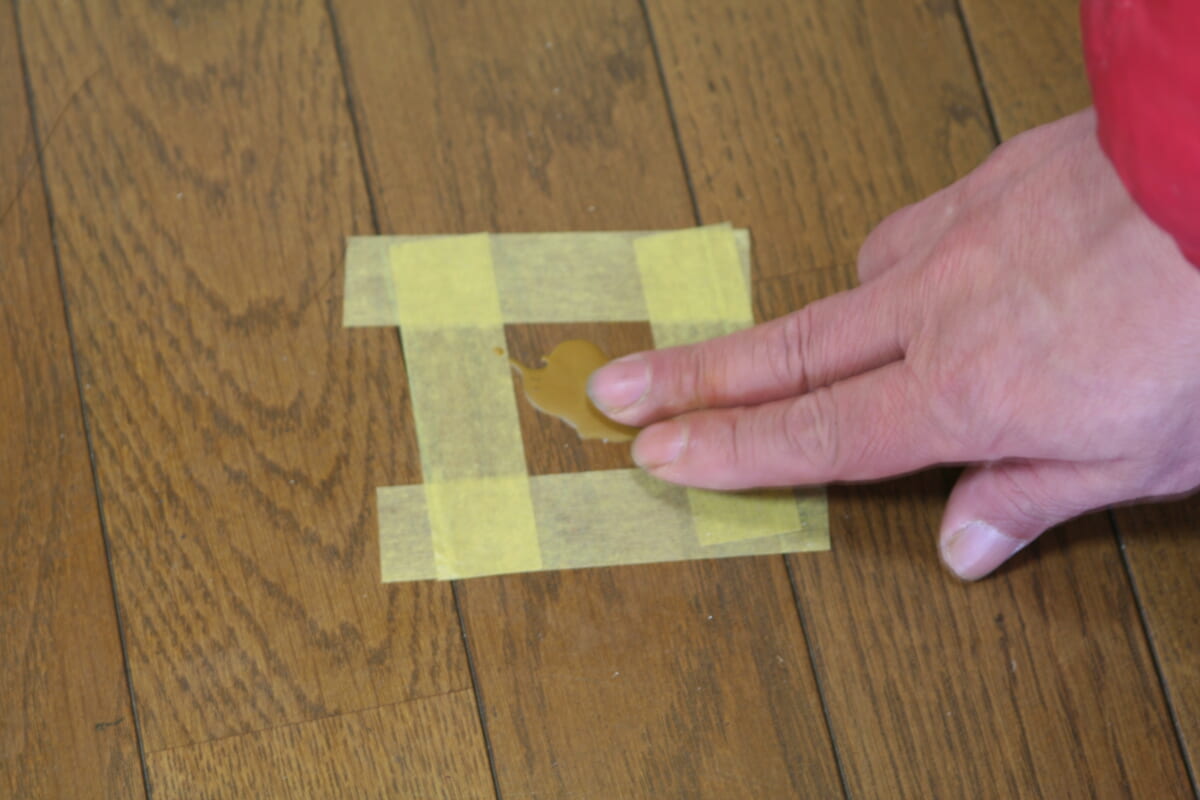

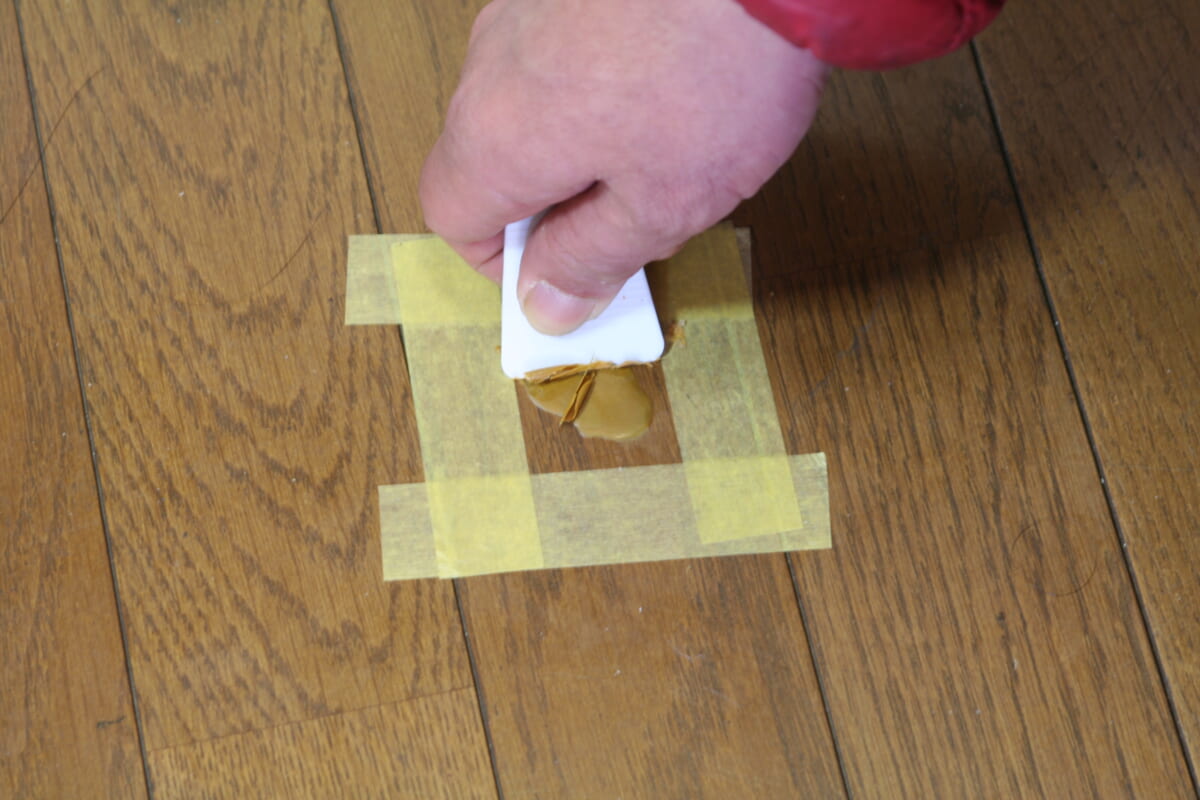

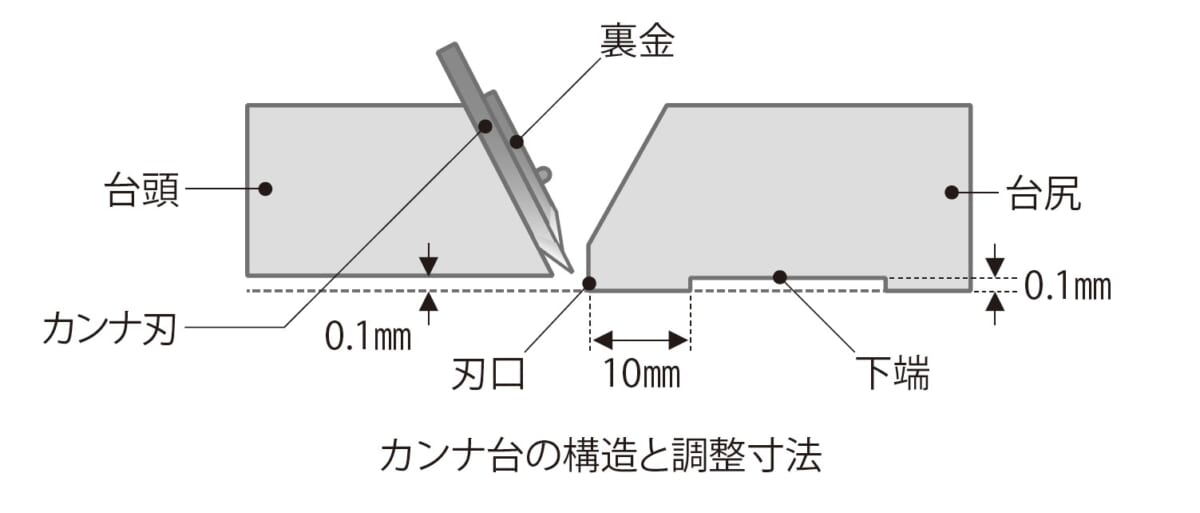

クレヨン状の補修材は、蝋のような素材にフローリングに合わせた色が練り込まれたもので、熱を加えると軟らかくなり、常温では硬化する。使い方は、傷を中心にごく狭い範囲にヘアドライヤーの温風を吹きかけて、傷の周囲を補修材が十分軟らかくなる程度に熱しておき、そこに補修材を傷を隠すように塗り込む。補修材が完全に傷を埋めたら、プラスチックのカードの縁などで、補修材を平にならし、次にフローリング面と補修材の高さが同じ面になるように、プラスチックカードの縁で余った補修材をかき落としながら平面にすればでき上がり。どうしても色が合わないときには、セットになった数色を混ぜて色合わせして補修する。

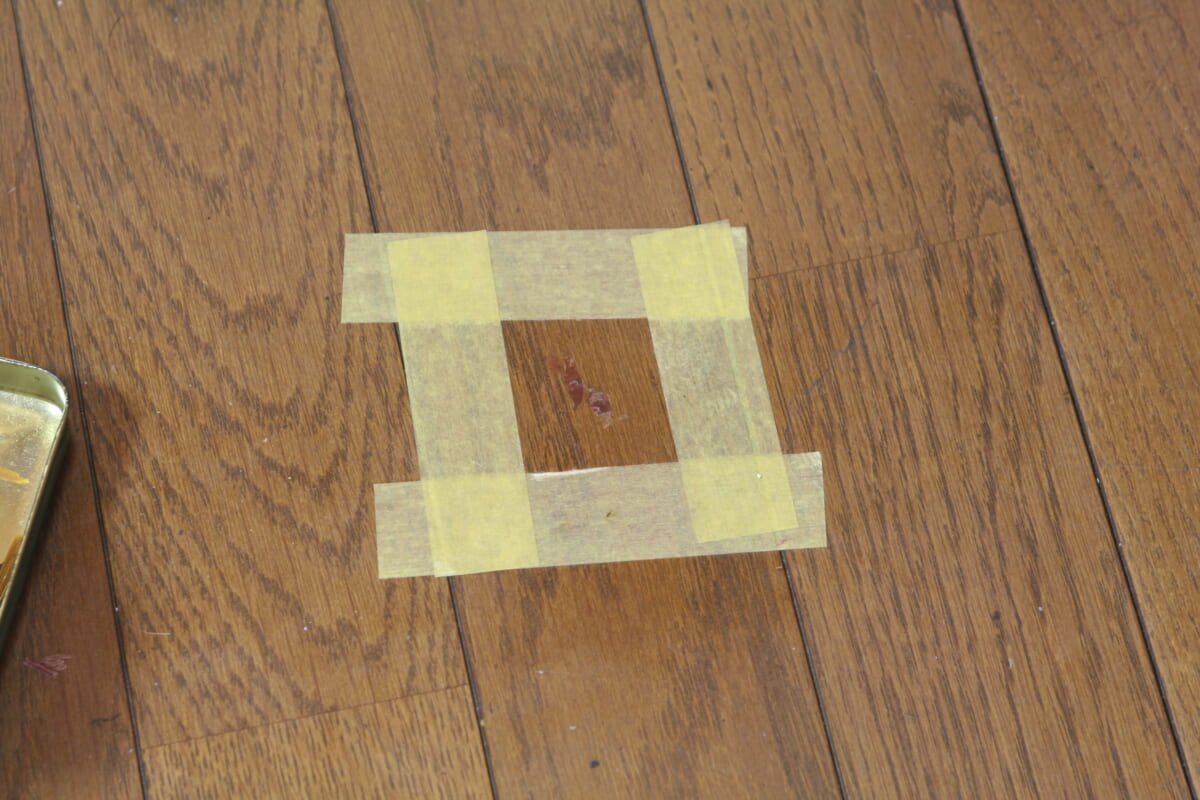

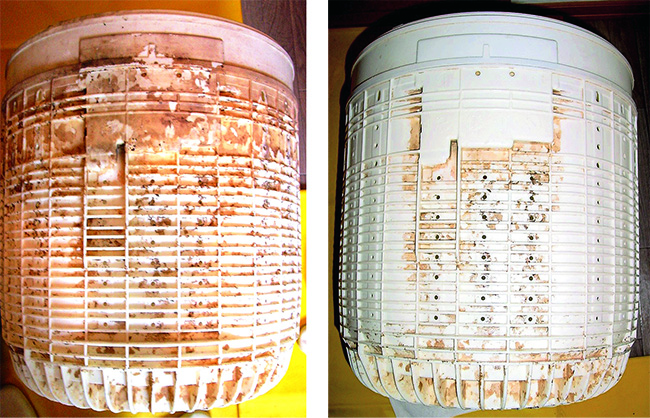

畳についたタバコの焦げを補修する

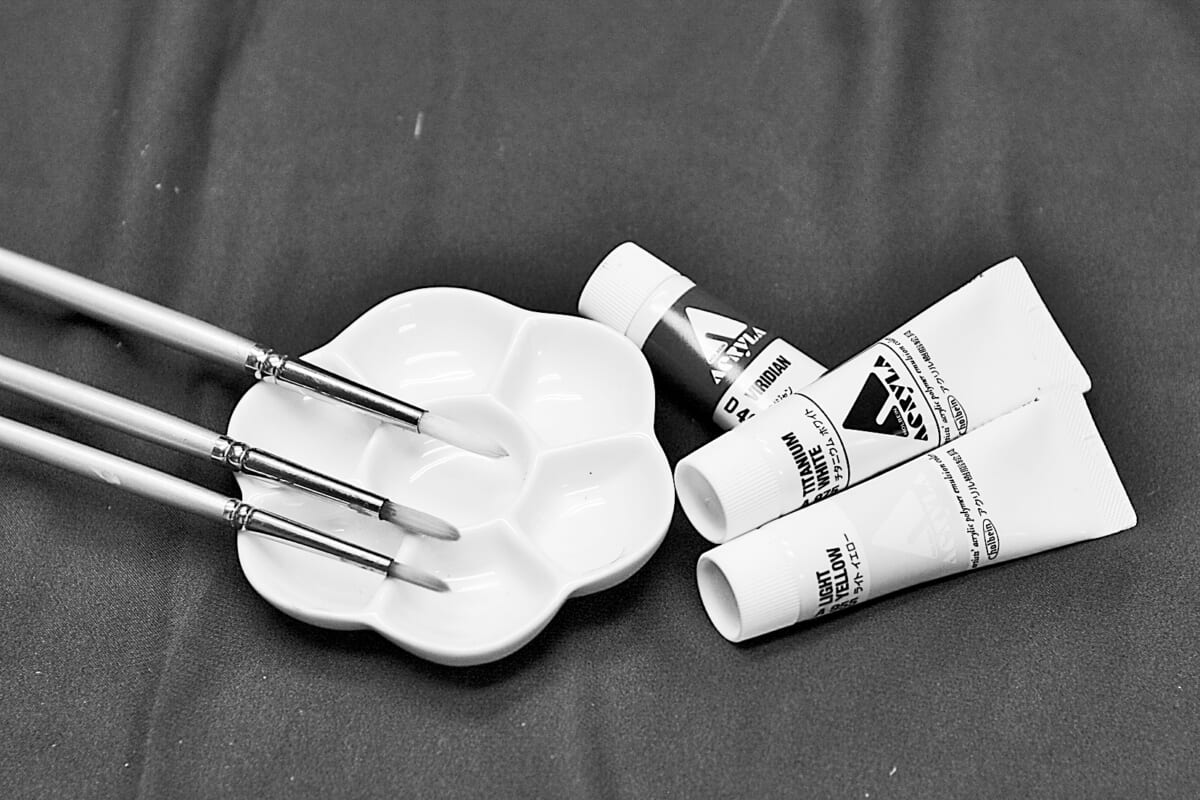

フローリングと同様に掃除の済んだ畳の上に黒い汚れが! と思ったら、タバコの焼け焦げ。きれいになった畳にぽつんと残った黒い点をきれいにしたい。そんなときには透明アクリル絵の具で、畳に色合わせして焦げを消してしまう。

透明アクリル絵の具は、透明水彩絵の具と同じ、何回か塗り重ねて、色の濃さを作っていく絵の具で、透明水彩は濡れるとにじんでしまうが、アクリル絵の具は乾けば固定して、水でにじむこともない。

透明アクリル絵の具と筆は、ホームセンターのクラフト用品売り場や画材店で購入できる。筆は腰の強いナイロン筆の丸筆0号か2号という細筆を使うと細い線が描きやすい。

補修の仕方は、焦げカスをできるだけ取り除き、焦げ部分を白い絵の具で塗りつぶす。そこに黄色、緑色、黒色などを細い線で重ねていき、畳の色と柄に合わせていく。急いで塗ろうとせず、様子を見ながら少しずつ色を合わせていくのがコツだ。

*小さく表示されている写真はクリックすると大きく表示されます。

*掲載データは2011年10月時のものです。