「高騰する燃料代を節約したい」という動機から、電気自動車(EV)購入を検討している人は多いだろう。だがEVにも、電気という”燃料”が必要になる。では、EV導入によって、電気代はどれくらい上がるのだろうか。

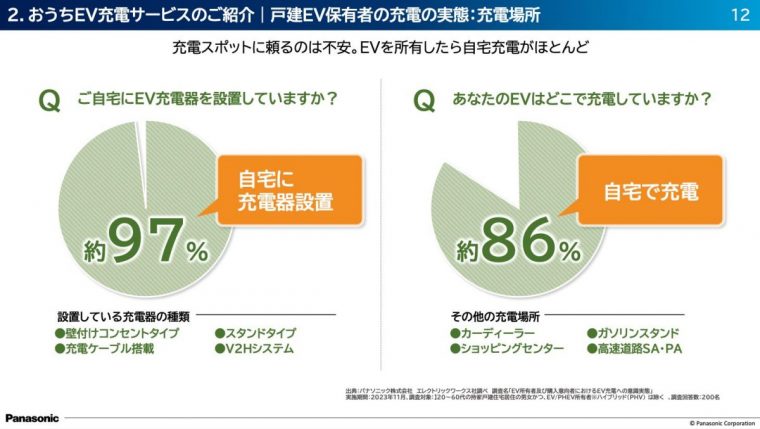

EV充電器メーカー大手のパナソニックが行った調査では、実際にEVを導入し、主に一戸建ての自宅で充電を行っているというユーザーの約35%が「電気代が1.3倍以上に増加した」と回答した。EVの走行距離次第でかかる電気代も変動するが、EVの導入によって電気代が1.1倍以上になった家庭の割合は、約81%にのぼる。

実は、この電気代を節約する方法がある。それが、電気料金プランの変更だ。2016年からの電力自由化によって様々な企業が電力事業に参入し、多彩な電気料金プランが展開されている。そのなかには、EVユーザーが恩恵を受けられるプランも含まれているのだ。

パナソニックが行った別の調査によれば、適切な電気料金プランに変更したEVユーザーの40%以上は、年間4万円台の大幅な節約を実現している。これだけの効果があるのなら、EVの導入と同時に電気料金プランを見直すことはもはや必須といえる。だが、その見直しを行っているユーザーは少ないのが実情のようだ。本稿では、EVの導入時における電気料金見直しのメリットと、それをサポートする新たなアプリについてレポートする。

多くのEVユーザーが、知らないうちに高い電気代を払い続けている

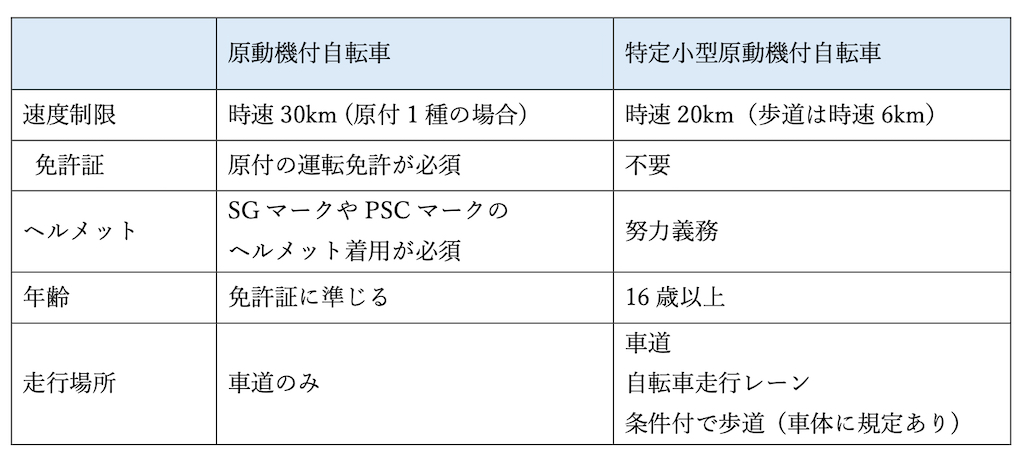

冒頭に書いたパナソニックによる調査を、もう少し詳しく見てみよう。調査が行われたのは2023年11月。その対象は、20~60代の持家戸建住宅に住み、EV/PHEV(※)を所有する200名だ。自宅での充電を前提とした、いわば「標準的なEVユーザー」の実態調査といえる。

※外部から充電できるハイブリッド車のこと。電気とガソリンの両方をエネルギー源として活用できる

調査の結果を見ていこう。まず、調査対象者のうち、自宅にEVの充電器を設置しているユーザーは約97%で、ほぼ全数。また、EVの充電場所としては、約86%の人が自宅と回答している。一方で、自宅充電の電気代がどれくらいか知っているかと聞くと、割合は減って約70%となる。

EV充電にかかっている電気代を知っていると回答した人に対する「その料金がどの程度上がったか」という質問に対しては、「1.3倍以上」と答えた人が約35%。「1.2倍程度」が約24%、「1.1倍程度」が約22%と続き、電気代が1.1倍以上になった家庭の割合は約81%に達する。EVを導入すれば電気代が上がるのは当たり前ではあるが、それなりのインパクトのある額になっているようだ。

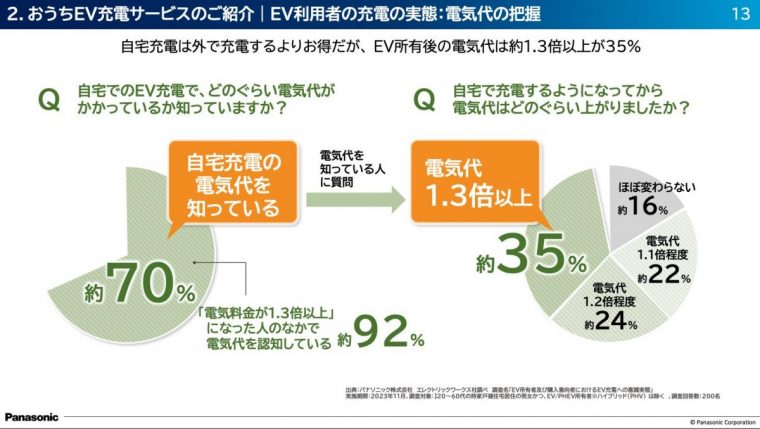

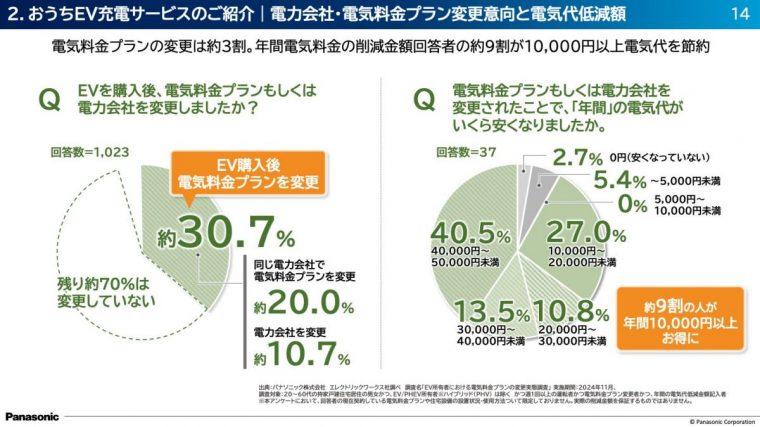

そしてパナソニックは、2024年11月にもEVユーザーに対する別の調査を行った。調査では「EVの購入後に電気料金プランや電力会社を変更したか」「電気料金プランや電力会社を変更したことで電気代がいくら安くなったか」という質問がなされたが、その結果が衝撃的なのだ。

まず、EV購入後に電気料金プランを変更したユーザーは、約30.7%にとどまっている。一方で、電気料金プランの見直しによるメリットは非常に大きく、それを行った人のうちなんと約40.5%が「年間4万円〜5万円未満」の節約効果があったと回答した。年間1万円以上の節約効果があった人の割合は約9割にものぼる。だがその裏には、7割近いEVユーザーが、電気料金プラン見直しのメリットに気づかず、高い電気代を払い続けているという実態があったのだ。

こうなっている最大の要因は、「電気料金プランの選択肢の多さがもたらす、わかりにくさ」にある。2016年の電力自由化以降、電力会社やプランの選択肢は飛躍的に増えた。しかし、どの会社のどのプランが自分の生活スタイルに最適で、EVの使用パターンにも合っているか、判断するのは大変だ。あまりの数の多さに、探すことすら億劫に感じる人も多いと推定できる。なかにはEV利用に最適化されたプランもあるが、その存在に気づいてすらいないEVユーザーも多いだろう。

EVユーザーと電力会社をマッチングするアプリ「おうちEV充電サービス」が登場

このような状況を受け、国内のEV充電器販売実績首位という実績を持つパナソニックは、スマートフォンアプリ「おうちEV充電サービス」を開発。単にハードウェアを売るだけでなく、EVユーザーの課題を包括的に解決するサービスに乗り出した。

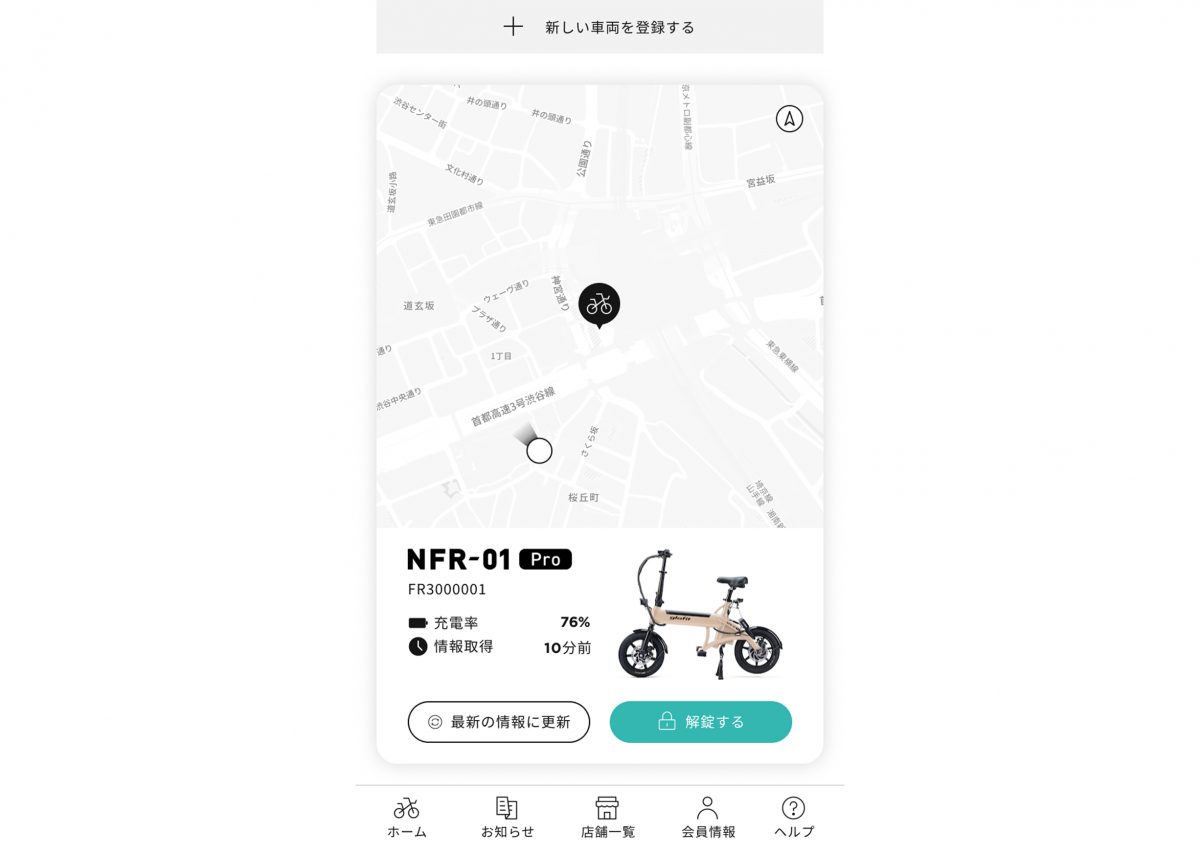

アプリの中核となるのが、電力プランシミュレーション機能。ユーザーが現在の電気使用量、生活スタイル、EVの利用状況などを入力すると、最適な電気料金プランを提案してくれるというものだ。

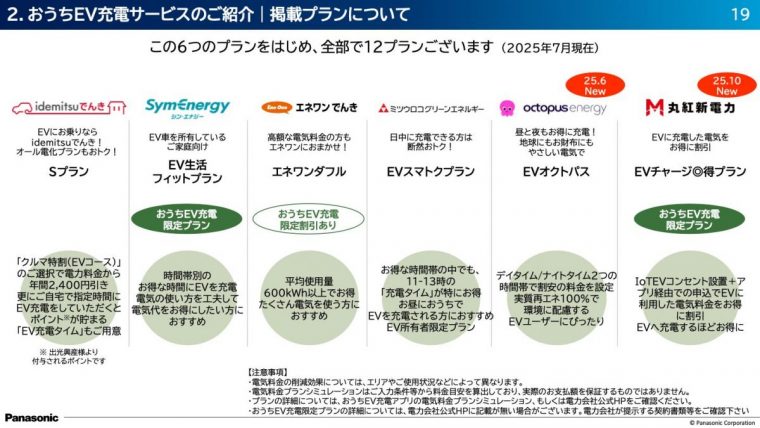

現在、このアプリは複数社の合計12の電気料金プランに対応している。たとえば、ミツウロコグリーンエネルギーの「EVスマトクプラン」は、11時〜13時の間に自宅でEVを充電すると、電気料金が割安になる。昼間にEVを充電するユーザーにはぴったりだ。

なお、電気料金のシミュレーションは、すでにEVを使っている人に加え、EVの導入を検討中のユーザーも利用可能。ガソリン車からEVに乗り換えた際の下取り価格をシミュレートする機能も搭載しており、EV導入時のコストからランニングコストまで、まとめて可視化してくれる。その点、本アプリは、EVに乗っていない人にとっても有益なツールといえよう。

「おうちEV充電サービス」の開発に携わったパナソニックの山本悠斗さんによると「EVに関するアプリは多々あるが、電気料金プランと連動したものは初めてだと思う」とのこと。山本さんはもともと充電設備の商品企画を担当していたが、充電設備の改良だけでは社会貢献の幅が限られると考え、このアプリを開発したという。

本アプリとIoT EVコンセントを連携させれば、さらなる節約も可能だ。既存のEVコンセントに、Natureから発売予定のIoT制御モジュール・Nature EV switch(価格未定)を取り付けることで、充電器がインターネットに接続され、遠隔での充電器の操作や状況の確認などが可能になる。このモジュールがあれば、電気代が安い時間帯に充電できるオフピーク充電などの設定もできるので、節約効果がさらに高まる。IoT EVコンセントは東京都による助成金の対象であり、上限30万円の助成を受けられるので、都内在住のEVユーザーは要注目だ。本モジュールの発売予定日は、2025年10月31日となっている。

ルート検索機能やポイント付与で、EVライフをさらに応援

「おうちEV充電サービス」の機能は、電気料金節約にとどまらず、EVライフを支える、多彩な機能が揃っている

たとえば、ドライブ中のルート検索機能。EVで長いドライブをする際は、道中での充電が必須になるが、本アプリでスタート地点と目的地を入力すると、途中の充電スポットを含めたルートを提示してくれる。各充電スポットにおける充電スピードの情報も網羅されているので、必要な充電時間やバッテリー残量のシミュレーションも閲覧可能。すぐに充電したいと思えば、現在地に近い充電スポットも案内してもらえる。この機能を使えば、バッテリー残量におびえることなく、ロングドライブを楽しめる。

また、自動車保険の提案機能、アプリ利用によるポイント付与機能もある。このポイントはアプリの利用や日々の充電によって貯まっていくもので、Amazonポイントやdポイント、楽天ポイントなどに変換可能。EVドライバーのポイ活ツールとしても活用できる。

そして、本アプリの利用料は無料。パナソニックは、電力会社や保険会社などからの紹介料などを収入源として運営すると発表しており、ユーザーへの負担はかからない。電気代を節約したいEVドライバーはもちろん、EVの導入を検討している人にとっても、本アプリは“使い得”となりそうだ。

The post EVドライバーは知らなきゃソン! 年4万円以上の節約も見えてくる「電力会社マッチングアプリ」 が登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.