2018年は「eバイク元年」と呼ばれるほど、電動アシスト自転車業界の動きが活発になっています。先日、このGetNavi webでもお伝えしたBOSCH(ボッシュ)のシステムを搭載した海外メーカーの国内進出などもありますが、国内メーカーだって負けてはいません。新たな市場を開拓すべく、これまでにない電動アシスト自転車の新製品を発表しています。

今回は、ヤマハのスポーツ電動アシスト自転車「YPJ」シリーズの新製品発表会に潜入。試乗レポートをお届けします。

本格派スポーツタイプ電動アシスト自転車「YPJ」

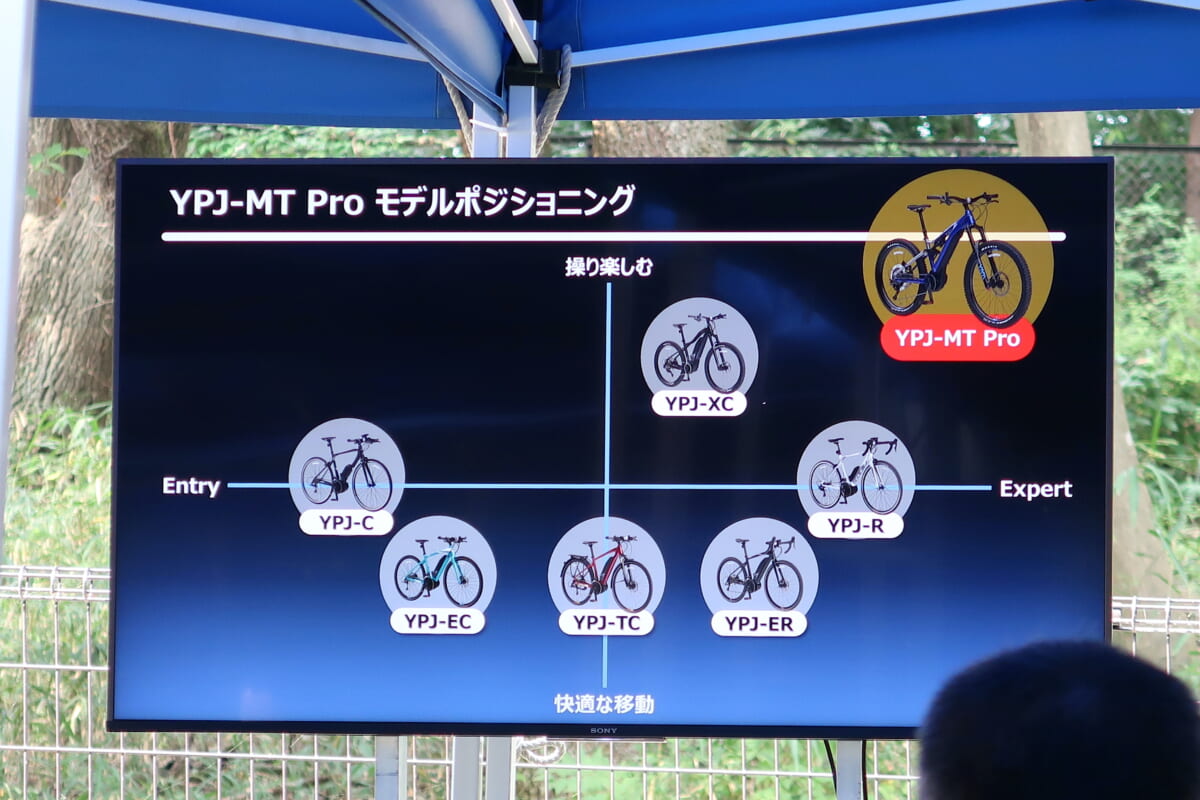

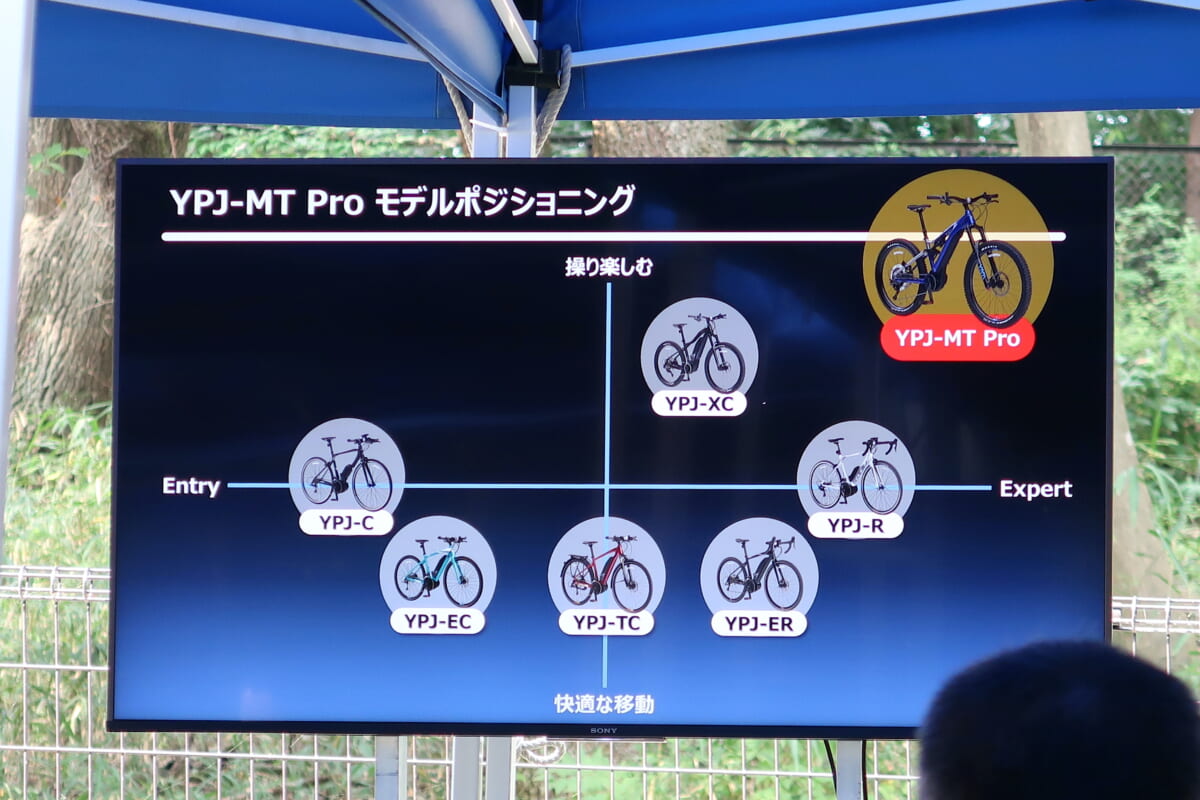

ヤマハの電動アシスト自転車は、通勤や通学、買い物、子どもの送迎など日常生活での使用を想定した「PAS」シリーズと、長距離サイクリングなどに適したスポーティーな「YPJ」シリーズの2シリーズをラインナップしています。

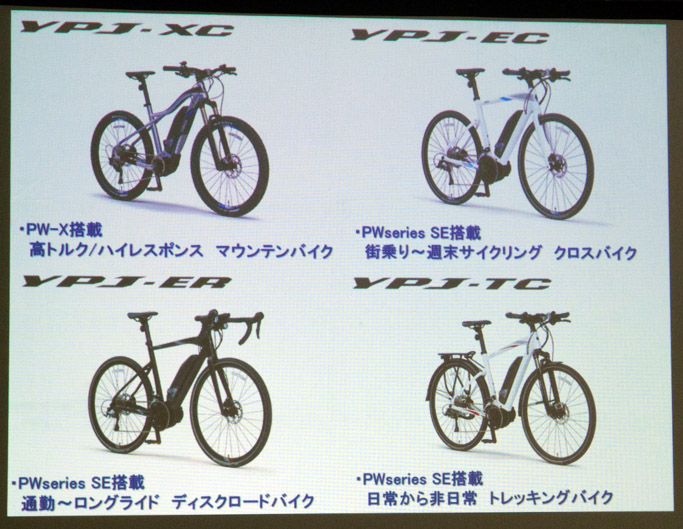

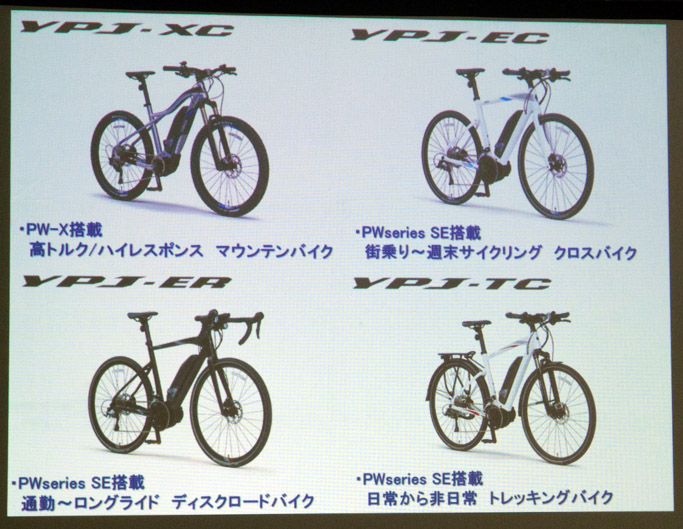

今回ヤマハが発表した新製品は「YPJ」シリーズ4機種。街乗りに適したオンロードモデルから、長距離のツーリングに適したモデル、そして本格的なマウンテンバイクという充実したラインナップです。

これまでの電動アシスト自転車は、「重い荷物を載せても軽く走れる」「坂道をスイスイ登れる」というように、「楽をするため」の道具という側面が強くありました。一方、長距離サイクリングを楽しんだり、オフロードを駆け巡るスポーツタイプの自転車を愛好する人たちは、「自分の脚がエンジン」というように、自分の体力だけで自転車を乗りこなすことに喜びを感じる人が多数です。そのため、スポーツタイプの電動アシスト自転車は邪道と考えられ、なかなか市場で認知されることはありませんでした。

しかし、若いころにサイクリングを楽しんでいた層を中心に、「体力的に辛いけれど昔のようにサイクリングを楽しみたい」という需要が増えてきています。

そこでヤマハは、新しい選択肢としてスポーツ電動自転車を開発。2015年にスポーツタイプの電動アシスト自転車「YPJ-C」「YPJ-R」を発売。この2台は、通常はペダルによる走行、坂道や加速時などにピンポイントで電動アシストが発動するというモデルです。

そして今回発売された「YPJ-YC」「YPJ-ER」「YPJ-EC」「YPJ-TC」は、フルタイムの電動アシストを実現。ドライブユニットを新開発し、YPJ-C/Rの約5.5倍となる13.3Ahクラスの大容量バッテリーを搭載。1回のフル充電で220〜240kmの走行が行えるようになっています。

また、全モデルにスルーアスクル仕様のディスクブレーキを搭載。制動力が高く、大きく安定したブレーキ力が得られます。

ハンドル部には「コンパクトマルチファンクションメーター」を搭載。液晶ディスプレイに、バッテリー残量や速度、消費カロリー、ペダリングパワーなどを表示。コントロールスイッチは、手袋をしたままでも操作できるよう大きめとなっています。

走行モードは、「ハイ」「スタンダード」「エコ」「プラエコ」「エコ」の5モードを搭載。状況に合わせて、ギアとともにモードを選択すれば、より運転を楽しむことができます。

それでは、4機種それぞれの特徴を実車した感想とともにお届けします。

通勤からツーリングまで使えるオールマイティな「YPJ-TC」

YPC-TCはフル装備のトレッキングバイクです。スポーティなボディに、700×35C相当のタイヤを採用。通勤通学といった街乗りから、ツーリングまで幅広い用途に使えるオンロード仕様となっています。

特徴的なのが、リヤキャリア。ここに別途キャリーバッグを取り付けることが可能。また、前後フェンダーも装備されているのも特徴的です。

オプションを取り付けることで、長時間のツーリングにも使えるようになります。YPC-TCと相棒に、日本一周なんていうのも楽しそう。

乗り心地は、非常に安定したもの。いわゆる「ママチャリ」やシティタイプの自転車から乗り換えても違和感はあまりないでしょう。電動アシストに関しては、快適そのもの。加速性能がいいことはもちろん、ある程度スピードが出てからもペダルが軽く、スイスイ走ります。フル充電で最長237kmまで走行できます。

乗りやすさ、扱いやすさに優れているので、初めての電動アシスト自転車としてもいいのではないでしょうか。価格は32万4000円(税込)。2018年6月11日発売予定です。

よりシンプルに自転車の走りを楽しめる「YPJ-EC」

先ほど紹介したYPJ-TCの前後フェンダーやリヤキャリアを省略した、より走りに特化したモデルです。基本性能はほぼYPC-TCと変わりませんが、シンプルかつスポーティな雰囲気を楽しみたいのならば、こちらのモデルのほうが適しています。

ハンドルはバータイプ。なお、オンロードモデル3機種は、街乗りすることを想定しておりヘッドライトも標準装備されています。

乗り心地は、YPC-TCよりも本体重量が軽い分、軽快に感じます。ペダルを踏むこむと同時に、グンと前に出る感覚が癖になりそうです。外装がシンプルなゆえ、YPC-TCよりも男性的な雰囲気を感じます。ある意味、YPJシリーズのスタンダードモデルと言えるでしょう。フル充電で最長222kmまで走行できます。

価格は28万800円(税込)。2018年6月11日発売予定です。

ドロップハンドルで走りに特化した「YPJ-ER」

オンロードタイプの上位機種に位置づけられるYPJ-ER。最大の特徴はドロップハンドルの採用です。これにより、運転姿勢が前傾姿勢になり、よりスポーティーな走りが行えます。

ユニットなどはYPC-TC、YPC-ECと同じですが、さすがに乗った感覚は別物。前傾姿勢になることで、加速時の感覚がダイレクトに伝わります。通勤通学でも使えるタイプですが、長距離ツーリングに出かけてみたくなる自転車です。

フル充電では、最長242kmの走行が可能となっています。価格は34万5600円。2018年6月11日発売予定です。

本格的なオフロード走行が楽しめる「YPJ-XC」

ヨーロッパ市場ではすでに高い人気となっている電動アシスト付きマウンテンバイク「E-MTB」。そのE-MTBに特化したドライブユニット「PW-X」を搭載したモデルが「YPJ-XC」です。

本体フレームも本格的なマウンテンバイク仕様で、フロントサスペンションにはROCKSHOX社性のMTB用サスペンション「RECON GOLD」(120mmトラベル)を採用。タイヤは27.5×2.25サイズのMTB用タイヤ(MAXXISブランド)となっています。

マウンテンバイクにあまり乗ったことがない筆者は、まずその大きさに少々びびり気味。そして、いざ運転してみるとアシスト力が強く、ウイリーしそうになることも。アシスト力はバツグンで、舗装されていない道もグイグイ進むことができます。

「これは初心者には厳しいな……」と思っていたのですが、なぜか2つある試乗コースのうち、上級者向けのエキスパートコースを走ることに。本格的なオフロードは初体験でしたが、YPJ-XCのパワフルな走りに助けられ、なんとか完走できました。

パワフルな走りなのですが、大柄のハンドルで操作性がよく、自分の思い通りに自転車が動いてくれるという印象。普段からマウンテンバイクに乗っている人ならば、さらにそのよさがわかるのではないでしょうか。

価格は37万8000円(税込)。2018年7月18日発売予定です。

なお、全機種ともにサイズがS/M/Lの3種類用意されているので、体のサイズに合った自転車を選ぶことが可能。さらに、水洗いもできる防水仕様となっています。

「楽しく乗る」のがこれからの電動アシスト自転車

今回新しいYPJシリーズを試乗して、電動アシスト自転車の印象が大きく変わりました。これまでは、主婦やお年寄りの「自転車の運転を楽にしたい」という需要を満たすものが多かった印象でした。しかし、今回のYPJシリーズは、「自転車で遠くに行きたい」「軽快な走りをしたい」という、よりスポーティに自転車を楽しみたいという層の欲求に応えてくれるものです。

たとえば、自動車がマニュアル車からオートマティック車にメインがシフトしたように、これからは自分の脚で漕ぐ自転車が趣味性の高いものになり、日常的には電動アシスト自転車が使われていくようになるかもしれません。

筆者は普段、あまり自転車を使わないのですが、それはひとえに「面倒くさい」と思っているから。しかし、電動アシスト自転車ならば、どこまでもどこまでも走って行けそうな気分にさせてくれます。疲れ方も明らかに違いますしね。

もしかしたら、今年は電動アシスト自転車、買っちゃうかもしれないな……。そう感じた試乗会でした。