2018年がスタートしてはや2週間――1月は新しい趣味や習慣をはじめる人がとても多い月です。GetNavi編集部でも「新年から始める趣味」のムック本を作った経験があり、想定以上に売れた経験があります。

習慣に関しては「今年こそは早寝早起きの規則正しい生活を送り、充実した朝の時間を過ごしたい」と思う人が圧倒的に多いはず。つまり、朝活ですね。そんな人たちの心強すぎる味方が、朝食時間を賢く時短できるフルグラです。

【Introduction】そもそもフルグラって? なぜ朝活にいいの?

フルグラは1991年に「フルーツグラノーラ」として発売、2011年には現在の「フルグラ」に名称を変えた朝食の定番メニューです。ザクザクとした食感やドライフルーツの甘み、各素材がバランスよく調和していることなどが最大の魅力。では、なぜ「フルグラ&朝活」なのでしょうか? というのも、フルグラには栄養素以外にも、人の生活をサポートしてくれる要素がいくつもあるのです。

①牛乳やヨーグルトをかけるだけで、簡単に食物繊維と鉄分たっぷりの時短朝食が完成

②使う食器が少ないから、後片付け面でも時短効果がある

③味のラインナップが豊富で飽きずに続けられる

メリットは大きくわけると上記の3つとなり、ひとつずつ補足していくと、

①フルグラは牛乳やヨーグルトをかけて食べるのがスタンダードで、鉄分と食物繊維たっぷり。8種のビタミンは1日の必要量の1/3(※1)摂れるのが特徴です。しかも、牛乳やヨーグルトをかけるだけなので1分程度で用意でき、時短効果もあります。さらに、一般的な朝食の食塩量は、和朝食が5.8g、洋朝食が3.7gとされていますが、フルグラなら1食あたりの食塩相当量が0.5g(※2)と1/7以下。過剰に摂取しがちな食塩を上手に摂ることができるのです。

※1:8種のビタミン1日必要量の1/3とは、栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal) を1とした場合の割合です

※2:和朝食(ごはん+味噌汁+納豆+漬物+鮭+卵焼き+大根おろし+こんぶ)、洋朝食(食パン+牛乳+りんご+ハムエッグ+サラダ+コーンポタージュスープ+ヨーグルト+バター+いちごジャム)とフルグラ朝食(フルグラ50g+牛乳200ml+バナナ1本)を比較したときの食塩相当量で計算。フルグラ以外の栄養成分は「日本食品標準成分表2015年版」より算出

②フルグラの時短効果は準備の段階だけでなく、後片付けの場面でも発揮。食器とスプーンを洗うだけなので、こちらも数分で作業が完了します。

③フルグラは商品ランナップが豊富なのも特徴。現在は9種類を展開しており、飽きずに続けることができるのです。

フルグラを朝食にして捻出した時間で、ぜひ本年は朝活をスタートさせてみてはいかがでしょう。それは各朝活を解説していきます。

【PART.01】オンライン英会話

昨今は、時間や場所を気にせずに学べるオンラインが注目されています。そこで、オンライン英会話教室「kimini英会話」の永田健二さんに朝活と英会話の相性の良さを聞いてみました。

【教えてくれた人】

株式会社Glats取締役

永田健二さん

「kimini英会話」を運営。“最高のテクノロジーで本物の学びを”をコンセプトに、従来の「なんとなく続けていて英語力が伸びているかわからない」「効率のいい学習方法がわからない」などをクリアにした、結果の見えるサービスが好評。現在、企業や教育機関を中心に日々営業活動を行っています。

オンラインと聞くと、自宅でリラックスしながら学べることが大きなメリットのような気がしますが、英会話が朝活と好相性な理由にはどんな点があるのでしょうか?

「起きたての脳にスイッチを入れ、フル回転させることができるんですね。受動ではない英会話というのもポイントです。ユーザーのなかには、朝の時間に英会話を取り入れることで仕事がはかどるようになったという声も。仕事などで疲れた脳よりも、フレッシュな朝の脳のほうが頭に入りやすいというメリットもあると思います」(永田さん)

確かに自習ではないアウトプット型コミュニケーションの英会話は、自ら声を出すという点でも朝のリフレッシュによさそうです。では、フルグラのような時短の朝食と相性が良い点はどんなところでしょうか?

「朝食も脳の活性化に関係していますから、学習の前に食べることでより頭に入りやすくなると思います。様々な素材がバランスよく入ったフルグラは、特に優れていると言えるでしょう」(永田さん)

朝に学習するには、時間にゆとりを持ちたいもの。それにはフルグラのような時短でもしっかり食物繊維や鉄分が摂れる朝食で手早く済ませるのがいいでしょう。ちなみに「kimini英会話」は、30分単位で区切られていることも特徴。そのうえで、永田さんは効率的な活用法をオススメしています。

「朝は6時から、毎時0分と30分のスタートでレッスンがはじまります。レッスンの予約は15分前まで受け付けていますが、前日の夜などに予約をしたり、定期的に毎朝の時間を決めて行うと起床の習慣作りもできてオススメですよ」(永田さん)

↑kimini英会話の画面。対面でコミュニケーションをとるので朝から頭がフル活動

↑kimini英会話の画面。対面でコミュニケーションをとるので朝から頭がフル活動

アラームではなかなか起きられなくても、予定が決まっていれば起きられるという方、日本人には多いでしょう。今年こそは英語力を上達させたい方、フルグラをお供にオンライン英会話にチャレンジしてみては?

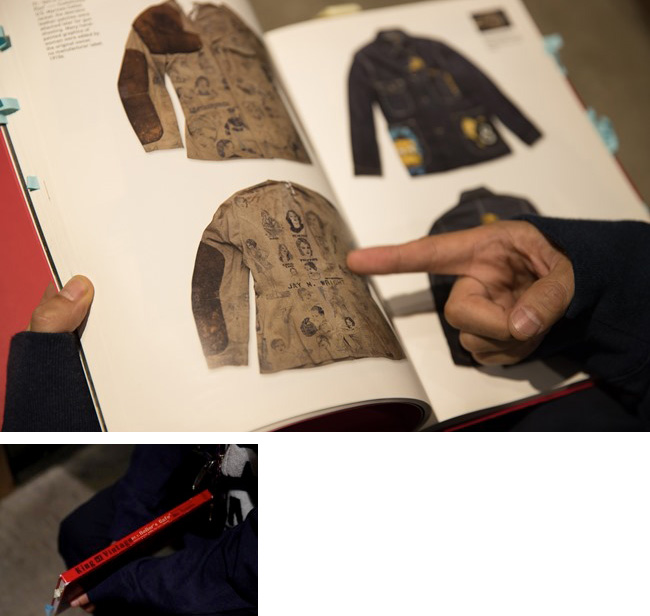

【PART.02】読書

朝、出勤前に本を読んで自分のスキルを高めたり、考える力をつけたりできたら最高だと思いませんか? そこでこのパートでは「フルグラ朝食後にゆったり読めるオススメの本」5選をジャンル問わずピックアップ。書評家として活躍する卯月 鮎さんに聞いてみました。

【教えてくれた人】

卯月 鮎さん

ゲーム雑誌・アニメ雑誌の編集を経て独立。「週刊文春」「週刊SPA!」や「SFマガジン」など幅広い媒体で、コラム、書評を中心にフリーで活動している。

【その1】「キャッチャー・イン・ザ・ライ(ペーパーバック・エディション)」

ジャンル:青春小説

J.D.サリンジャー 村上春樹訳 白水社

【ストーリー】「ライ麦畑でつかまえて」の題でも知られる不朽の青春小説を作家・村上春樹が翻訳。高校を退学になった少年・ホールデンは、寮を飛び出しクリスマス前の3日間、ニューヨークをさまよう。都会の空虚さ、大人の嘘……。ホールデンが見たものとは?

【フルグラ&読書オススメポイント】細かく章が分かれていて無理なく読み進められる

「17歳の少年の語り口は軽やかながら、それでいてどこか人生の本質、社会の矛盾といった普遍性を切り取っています。全26章に分かれているので、毎朝少しずつ読み進められるのが特徴。サリンジャー&村上春樹のオシャレな表現と粋な翻訳は思わずメモしたくなるものばかりで、セリフをメモしてエッセンスを日常の会話に忍ばせると、これまでとは違う自分を演出できますよ」(卯月さん)

【その2】「太陽の黄金(きん)の林檎〔新装版〕」

ジャンル:SF短編

レイ・ブラッドベリ ハヤカワ文庫SF 小笠原豊樹訳 早川書房

【あらすじ】SF短編の名手として知られるアメリカの作家・ブラッドベリの傑作短編集。内気温零下一千度の宇宙船が、太陽を目指す本当の理由とは?(表題作)。そのほか、「霧笛」「サウンド・オブ・サンダー」など作者屈指の人気作を収録。

【フルグラ&読書オススメポイント】刺激的な短編が揃って頭もスッキリ!

「幻想と叙情のSF詩人との異名を取るブラッドベリの短編は、美しく繊細なノスタルジーをかき立てながら、ラストの切れ味も抜群です。朝活読書は慣れないうちは眠気との戦いになりがち。そんなぼんやりとした朝の頭にも、ハッとする刺激を与えてくれる短編が揃っています」(卯月さん)

【その3】『一房の葡萄 他四篇』

ジャンル:童話短編

有島武郎 岩波文庫

【あらすじ】白樺派の作家・有島武郎が生前に残した唯一の童話集。同級生の舶来の絵の具をつい盗んでしまった内気な少年「僕」。間に入ってくれたのは受け持ちの女の先生だった……(表題作)。友情と先生への淡い想いを描いた爽やかな短編。

【フルグラ&読書オススメポイント】人間関係で後ろ向きになっている人に最適

「『或る女』『生まれ出づる悩み』など人間の葛藤を描く重厚な作品も多い有島武郎ですが、こちらは童話ということもあって5編ともみずみずしい読後感です。ヒューマニズムあふれる温かいまなざしが感じられ、仕事や人間関係の悩みを抱え、もやもやと後ろ向きになっている朝にも気持ちを清らかにしてくれます」(卯月さん)

【その4】「チョコレートの世界史―近代ヨーロッパが磨き上げた褐色の宝石」

ジャンル:新書

武田尚子 中公新書

【あらすじ】南米では「神の食べ物」と珍重されていたチョコレートが、イギリスで大量生産され、都市の庶民に広まっていく過程を都市社会学の観点から分析した新書。なぜチョコレートは世界を席巻したのか? その謎がわかる一冊。

【フルグラ&読書オススメポイント】世間話や雑談で使えるうんちくがたっぷり

「普段、何気なく口にしているチョコレートですが、その甘くほろ苦い結晶には大航海時代以降の世界の歴史がギュッと凝縮されていることがわかります。間近に迫るバレンタインはもちろんですが、新商品などでもチョコフレーバーの話題はよく耳にするので、会話のタネにさりげなく知識を披露すれば周囲の見る目も変わるかも!?」(卯月さん)

【その5】『完訳 7つの習慣 人格主義の回復』

ジャンル:自己啓発本

スティーブン・R・コヴィー フランクリン・コヴィー・ジャパン訳 キングベアー出版

【あらすじ】全世界3000万部、国内200万部を超える自己変革本の世界的ベストセラー。小手先に留まらない優れた人格を身に着ける「人格主義」という考え方を軸に「主体的である」「終わりを想い描く」など、7つの習慣を学ぶための方法を説く。

【フルグラ&読書オススメポイント】1日のリズムを作ってくれる名著

「自己変革本はその時代、その時代で流行り廃りがありますが、この『7つの習慣』は出版から30年近く経っても読まれ続ける名著です。朝活もそうですが、良い行動は習慣づけて繰り返すことが大切。一日のリズムを作るスタート地点にもなりますし、朝の心のトレーニングにもなります」(卯月さん)

フルグラに使われているライ麦、ドライフルーツなどにちなんだタイトルの名作・名著も入れ込んでみました。鉄分、食物繊維、8種のビタミンの摂取はフルグラにお任せするとして、頭脳や知性の栄養は本から吸収するのが一番。最初のうちは朝の読書はちょっと辛いですが、続けているとフルグラ生活のようにいつの間にか習慣になるはずです。

【PART.03】ヨガ

最後は身体を動かす朝活の代表例としてヨガを紹介。まだまだ少ないですが、近年、メンズヨガも浸透してきており、男性がヨガを行うことも珍しくなくなりつつあります。本パートは、「佐藤ゴウの男ヨガ」など男性限定のプログラムも担当している、ヨガインストラクターの佐藤ゴウ先生に「朝ヨガの効能」と「男性向けのヨガ」、そして「フルグラとヨガの相性の良さ」について話を伺いました。

【教えてくれた人】

IHTA認定ヨガインストラクター/IHTA理事

佐藤ゴウさん

日本各地のヨガイベントでメイン講師を担当。ヨガ専門誌や女性誌をはじめとするメディアへの掲載実績も多数。ヨガ指導者養成カリキュラムの監修。男性限定ヨガプログラム「佐藤ゴウの男ヨガ」の普及など活動は多岐。E-RYT200講師/RYT200/IHTA認定ヨガインストラクター1級/IHTA認定ヨガインストラクター2級/IHTA認定キッズヨガインストラクター/5minYogaExerciseトレーナー

朝のヨガは各地でイベントや教室などが開かれていて非常に人気のコンテンツ。具体的にはどのような効果があるのでしょう。

「大きく3つあります。1つめは目覚めが促進されることにより交感神経が刺激されて、自律神経が整う点。2つめは自律神経が整うことで、内臓や腸の調子も改善される点。3つめは思考が整理されること。これにより、1日のスタートダッシュが切りやすくなります」(佐藤さん)

まさにいいことづくめの内容! 男性ならではの効果についてもある程度はあるそうです。

「姿勢の改善といった肉体的メリットもありますが、冷静さや余裕さを得られるほか、ストレスを感じづらくなるなど、メンタル面の効果が男性の場合は多いと思います。そして、朝に自分を振り返る時間を設けることで仕事に前向きに取り組めるようになるはずです」

では、どのようなシークエンス(ポーズの順番)が朝活に効くのでしょうか?

「オススメは、①太陽礼拝 ②逆立ちポーズ(頭を下にするポーズ) ③あおむけで一旦クールダウン ④座って座禅して丹田呼吸のシークエンスです。太陽礼拝はヨガの基本となるポーズでどなたでもオススメ。男性ならではとして逆立ちを入れてみました。頭に一気に血が巡ります。全部で20分程度のセットなどで、忙しい朝でも大丈夫。フルグラの時短効果と組み合わせれば実践できるはずです」

【補足】

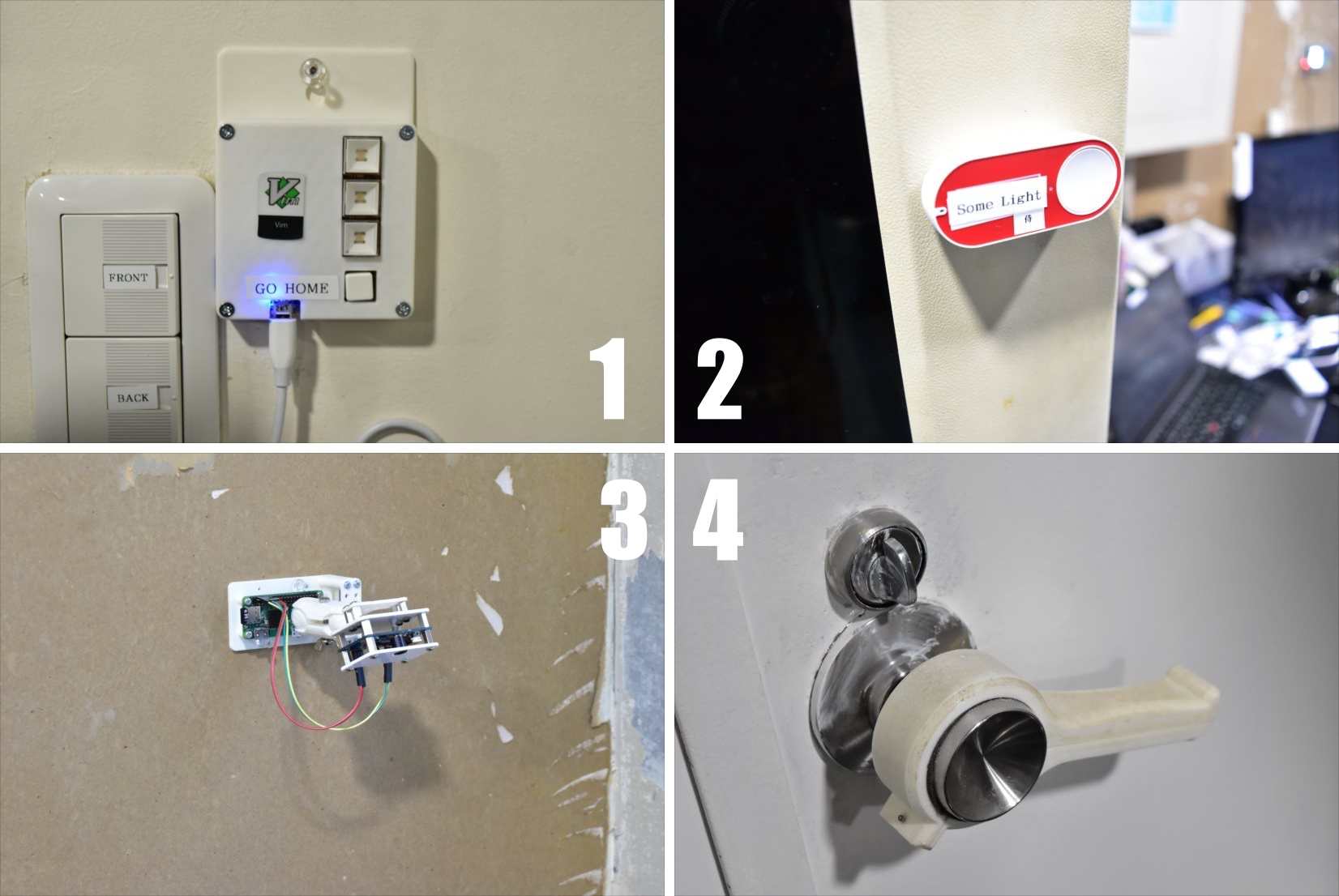

↑太陽礼拝の解説図。その順番は、1:山のポーズ…肩の力を抜いてまっすぐに立つ 2:(息を)吸って手をあげたポーズ…両腕を上へ伸ばす 3:(息を)吐いて側屈のポーズ…2の状態から上体を横に倒す。2に戻り3の反対側も行う。そして吸って2に戻る 4:吐いて立位前屈のポーズ…上半身を深く前に倒して、身体の背面を伸ばす(前屈のポーズでも可) 5:吸って半分前屈のポーズ…前屈から半分だけ上半身を起こすポーズ 6:吐いて板のポーズ…両手、両足の4点で支える 7:吐いて四点杖のポーズ…両手足を4点で支え、両ひじを曲げるポーズ(八点のポーズでも可) 8:吸ってコブラのポーズ…うつ伏せから上半身を起こし、身体の前面をストレッチするポーズ(上向き犬のポーズでも可) 9:吐いて下向き犬のポーズ(3~5呼吸)…手と足で身体を支えながら身体の背面をストレッチするポーズ(子犬のポーズでも可) 10:吸って半分前屈のポーズ…5と同様 11:吐いて立位前屈のポーズ…4と同様 12:吸って手をあげたポーズ…2と同様。その後息を吐いて①のポーズに戻る

↑太陽礼拝の解説図。その順番は、1:山のポーズ…肩の力を抜いてまっすぐに立つ 2:(息を)吸って手をあげたポーズ…両腕を上へ伸ばす 3:(息を)吐いて側屈のポーズ…2の状態から上体を横に倒す。2に戻り3の反対側も行う。そして吸って2に戻る 4:吐いて立位前屈のポーズ…上半身を深く前に倒して、身体の背面を伸ばす(前屈のポーズでも可) 5:吸って半分前屈のポーズ…前屈から半分だけ上半身を起こすポーズ 6:吐いて板のポーズ…両手、両足の4点で支える 7:吐いて四点杖のポーズ…両手足を4点で支え、両ひじを曲げるポーズ(八点のポーズでも可) 8:吸ってコブラのポーズ…うつ伏せから上半身を起こし、身体の前面をストレッチするポーズ(上向き犬のポーズでも可) 9:吐いて下向き犬のポーズ(3~5呼吸)…手と足で身体を支えながら身体の背面をストレッチするポーズ(子犬のポーズでも可) 10:吸って半分前屈のポーズ…5と同様 11:吐いて立位前屈のポーズ…4と同様 12:吸って手をあげたポーズ…2と同様。その後息を吐いて①のポーズに戻る

「逆立ち」が難しそうという人も多いと思いますが、その場合は、⑨の下向き犬のポーズまたは、ベッドのから頭を床に向けて出す形でもOK。先生によると毎日実践して習慣化していくことが大事とのこと。

「無理しすぎず、できる範囲で楽しんでやることが重要です。人によって身体の変化の出方は違いますが、微妙な違いを感じることを心がけると楽しくなってくると思います。『あ、なんか今日調子いいかも』という些細な変化に気づくことが、次へのモチベーションにつながります」

とはいえ、いきなり自宅でヨガを行おうにもどうやったらよいかさっぱりという方もいるはず。男性が行きやすい教室の選び方も聞いてみました。

「がっつり勉強したい人には『アシュタンガヨガ』というのがオススメ。まずはヨガに触れたいという人は、各所で行われているヨガスタジオに行くのが定番かつ、ベストです。また、最近では男性の受講者も増加中。私のクラスでも以前は50人中で男性は1~2人だったのが、最近は5人、多い時には10人になることもあるので、ヨガ=女性のイメージがあるかもしれませんが、男性が参加しやすい環境になっていますよ」

さて、本題のフルグラ&ヨガの関係性です。佐藤先生によると両者の相性は抜群だといいます。

「ヨガではなるべく自然に近い食べ物を摂るのが理想とされています。フルグラの場合、ドライフルーツが入っており、まさにピッタリ。ヨガを行って、身体の栄養の吸収率が上がっているときに食べると効率よく栄養を摂ることができます。

私自身もフルグラを朝食に食べることがあるのですが、フルグラは1食あたりの目安量(50g)が適量で、(男性にとっては)おなかが満腹になりすぎない点も良い点ですね。男性の場合、どうしてもガッツリと食べてしまう人が多いですが、ヨガの後はほどよい満足感が得られるフルグラ朝食のほうが、身体や頭が働きますよ」

【まとめ】どれも習慣づけが大事でフルグラはそのパートナーになる

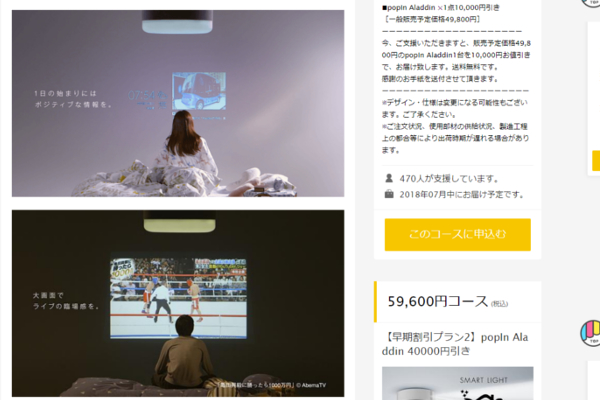

以上、3つの朝活を解説してきましたが、どれも共通するのは習慣的に行っていくこと。その点フルグラは、冒頭でも述べたように時短効果があって日々の生活に余裕ができます。そのうえ、カルビーのフルグラオンラインショップ「グラノライフ」では、定期的にフルグラが届くサービスも実施しており、フルグラ生活を習慣化するサポートをしてくれます。

フルグラ定期便セットは「900gフルグラ」が3袋届いて、初回限定価格が1740円。通常は3480円ですので50%オフ! と超お買い得。2回目以降も1000円オフで送料無料とお財布に優しい内容になっているのです。配送頻度は毎月か隔月か選べ、頻度の変更も随時OKなのでフルグラの消費に合わせて1か月スキップできるなど、使い勝手も抜群! フルグラという強力な味方と一緒に、2018年は朝活を充実したものにしてみてはいかがでしょうか?

↑ティップネス営業推進部の宮本智子さん

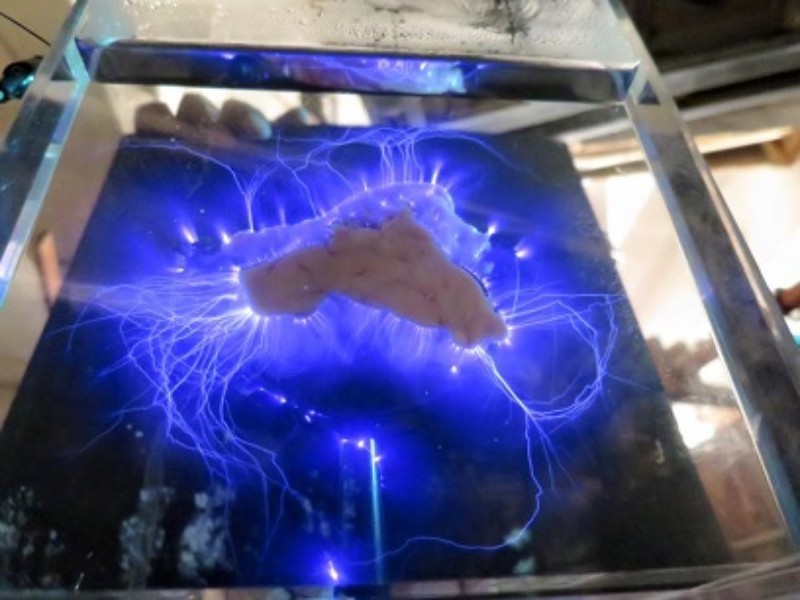

↑ティップネス営業推進部の宮本智子さん ↑「HOTLUX」スタジオの仕組み図。熱源が水の層とプレートを温め、遠赤外線とスチームを発生させます

↑「HOTLUX」スタジオの仕組み図。熱源が水の層とプレートを温め、遠赤外線とスチームを発生させます ↑スタジオの内観。床にはぎっしりと富士山溶岩プレートが敷き詰められています

↑スタジオの内観。床にはぎっしりと富士山溶岩プレートが敷き詰められています ↑インストラクターの児島美加さん。HOTLUXは、溶岩プレートから直接温めるためヨガマットは不要。スタジオへは身軽な状態で行かれます

↑インストラクターの児島美加さん。HOTLUXは、溶岩プレートから直接温めるためヨガマットは不要。スタジオへは身軽な状態で行かれます