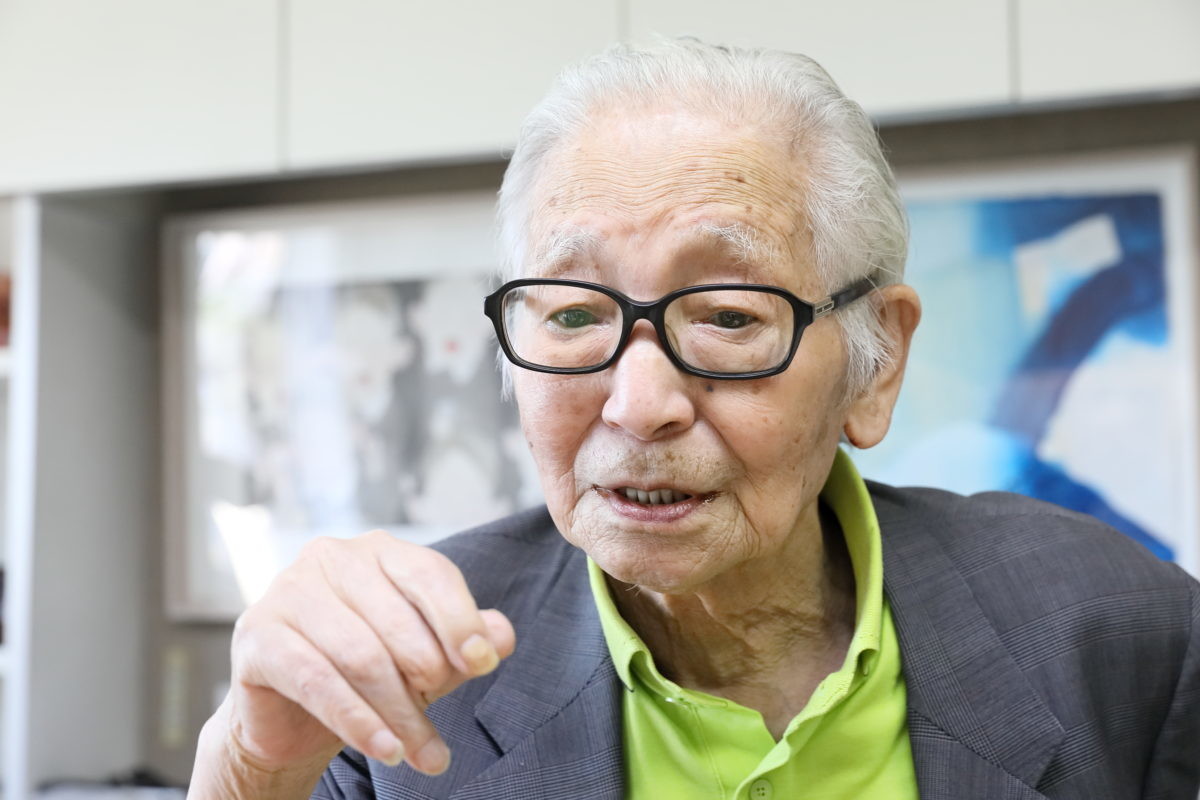

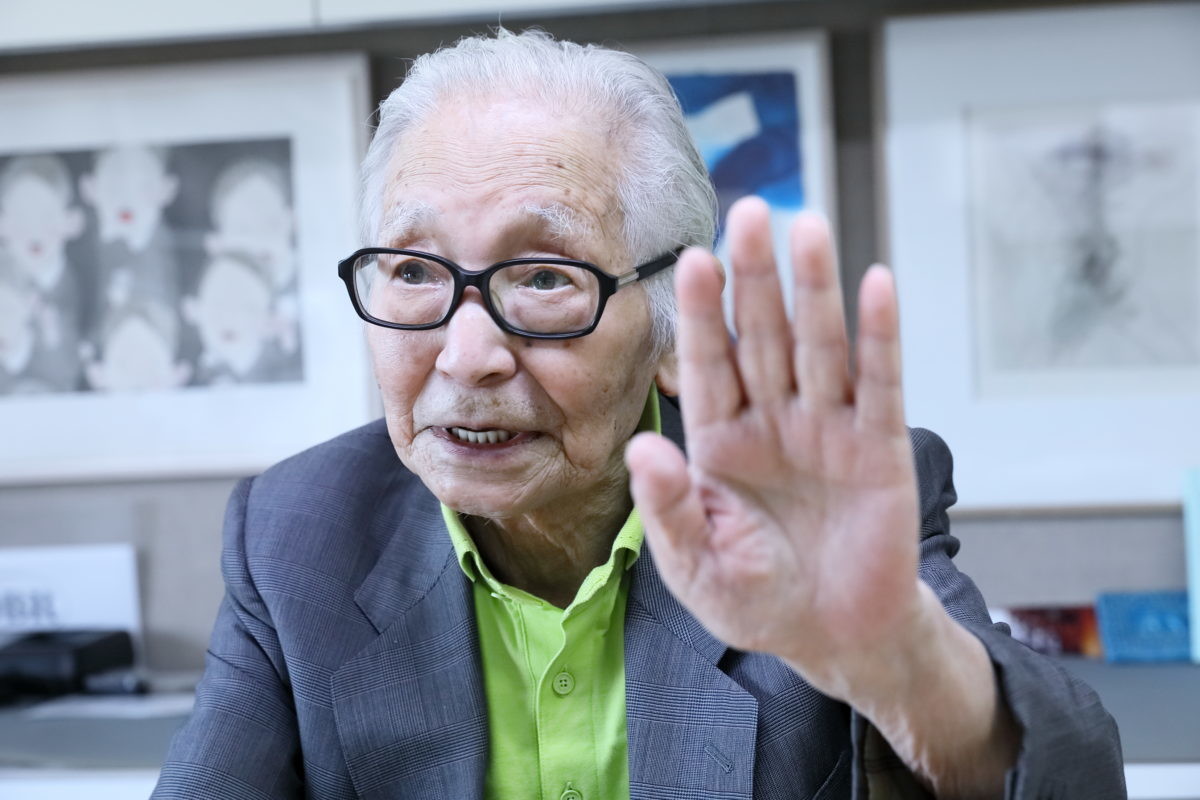

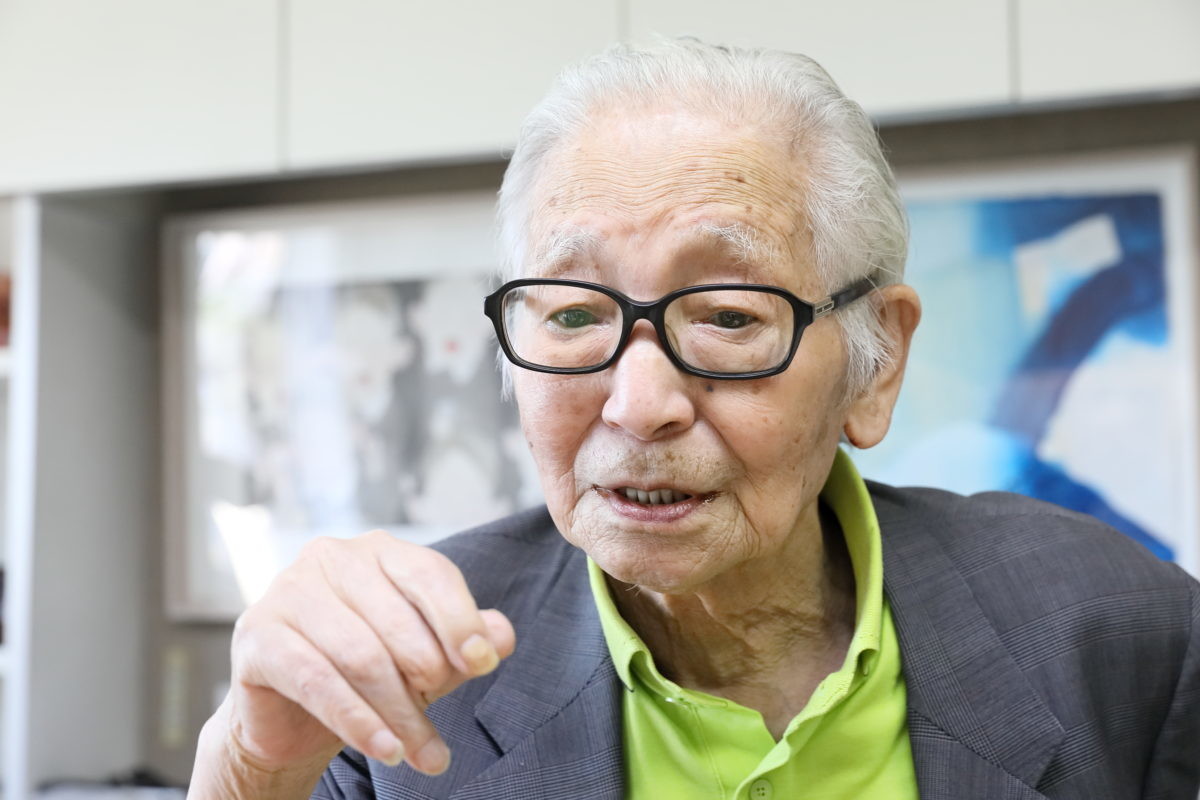

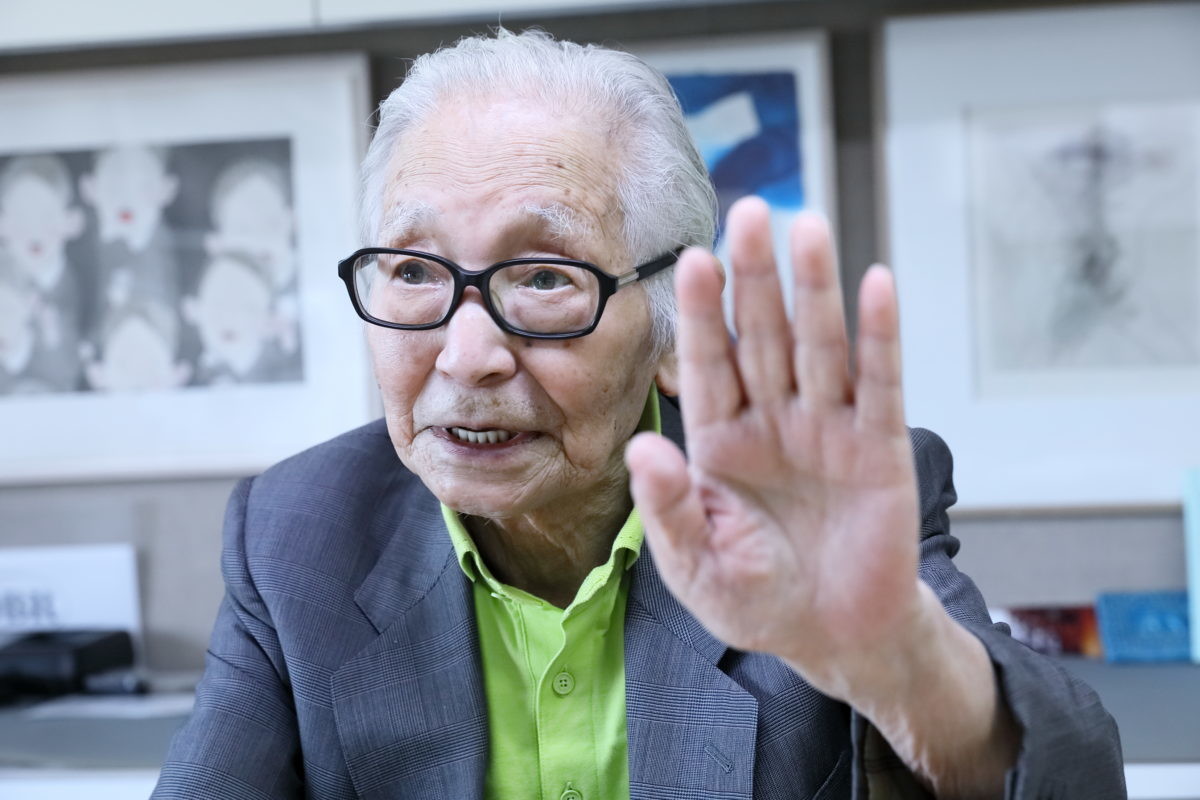

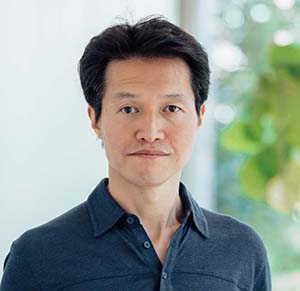

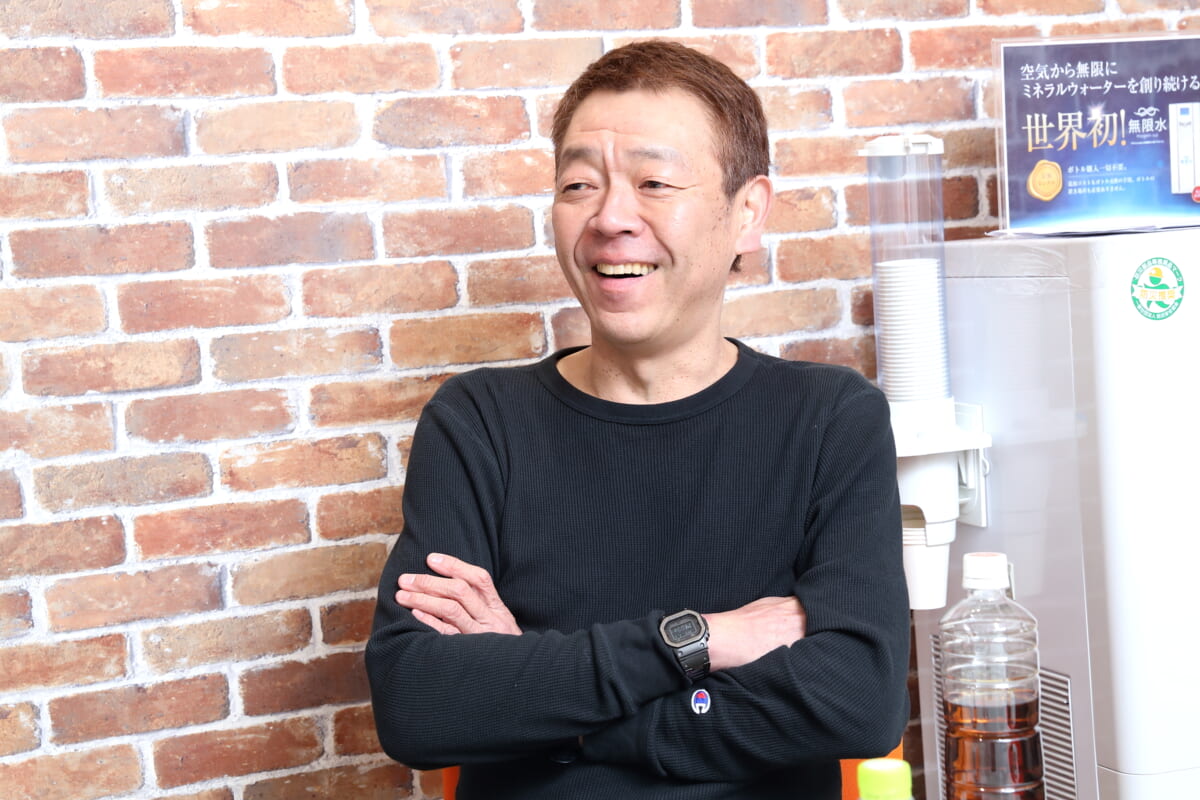

テレビシリーズ「ムツゴロウとゆかいな仲間たち」でお茶の間の人気者となった、「ムツゴロウさん」こと畑 正憲さんが2023年4月5日、心筋梗塞のため87歳で亡くなりました。

「動物」との触れ合いの印象が強い畑さんですが、作家、エッセイスト、映画監督、プロ雀士など、マルチな顔を持つ鬼才で、生前にはその波乱万丈の人生を、当サイトに2時間以上にわたって熱く語り尽くしてくれました。

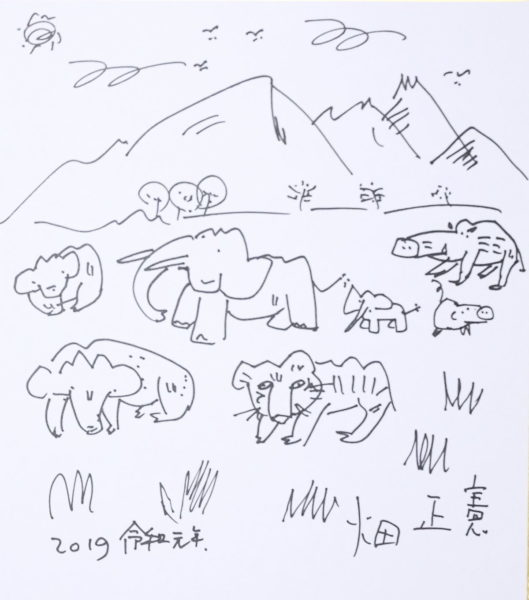

本稿では故人の生前の功績を偲び、2019年6月24日に掲載したインタビューを改めて公開します。

※記事内の年齢や所属などは取材時のもの

どんな理屈があろうとも、戦争だけは許されない

畑 聞いたよ! このインタビューって学研のやつなんでしょ?

──はい、GetNavi webという媒体になります。「ぜひ畑先生によろしくお伝えください」というメールが社内各所から担当者に回ってきたそうです。

畑 そうかぁ……。僕、最初にまともに就職したのが学研(注:学習研究社)だったんだよね。本当に懐かしいな。

──ぜひ、そのあたりもあとでじっくりお聞かせください。今日は生い立ちから現在のことまで、時間いっぱい伺うつもりですので。まず福岡県福岡市生まれということですが、最初の記憶というと満州時代になりますか?

畑 いや、その前かな。満州に渡る前、八幡(現・福岡県北九州市)に行ったんですよね。そこで予防注射を打たれたんです。怖くて逃げまわったことを覚えていますから。それが3歳か4歳のこと。それで、そのまま満州に行ったわけですけど。

──満蒙開拓団での生活は、どんな感じだったんですか?

畑 小さいころの記憶って、あてにならないこともあるじゃないですか。それで僕、引き揚げてから60年が経ったころに住んでいたところに行ってみたんです。そうしたら、まぁよくこんなところに住んでいたわって驚くくらい小さな泥作りの家でした。ひどいものでしたよ。「住めば都」とは言うものの、子どものころもひどい家だなとは感じていたんです。でも実際に大人の目で見てみると、それよりもはるかにひどい有様だった(笑)。

──畑さんのお父さんは医者でしたよね。

畑 開拓されていない地に喜んで行く医者なんていないから、そういう意味じゃ珍重されていましたよ。長屋の一方を病院にして、逆側を住居にしていました。一口に開拓団と言っても、いろんなケースがあるんです。ハルビンみたいな都会に行けば、九州よりも住みやすいくらいで。だけど、僕たちの場合は本当に開拓も開拓。原野を切り拓いて村を作ったわけですからね。

──戦争前夜の満州は、どのような空気だったんでしょうか?

畑 物資は確実になくなっていきましたよね。そして健康な大人は、みんな徴用で抜かれていく。開拓団で健康な男の働き手がいなくなるって、これはもう大変なことなんですよ。とてもじゃないけど、やっていけなかった……。そして、とうとうあの戦争(太平洋戦争)に突入していくわけです。

──畑さんはお兄さんの受験に同行するかたちで、戦争の途中で引き揚げたのだとか。

畑 終戦の直前でした。満鉄(南満州鉄道)に乗りながら満州をずーっと移動して、最後は釜山から船に乗ったんです。船では「敵の潜水艦が接近した」と言われて、客室ではなく甲板に座らせられてね。寒くて荒れ狂う朝鮮海峡の中、ガタガタ震えながら私たちは一昼夜を過ごしたものです。父だけは満州に残っていましたが。

──5人兄弟でしたよね。

畑 ええ。ただ一番上の兄と一番下の弟は、戦争を前に若くして死にました。

──それは戦争とは関係なく?

畑 どうだろうな。関係ないと言えば、ないかもだけど……。親父が軍隊のための身体検査で呼ばれている間に、一番下の弟は息を引き取ったんです。疫痢でした。それが当時は美談だって言われたんですよね。どういうことかというと、親父は医者じゃないですか。医者なのに自分の子どもの病気を診ることよりも、戦争のための身体検査を優先した。それが立派だっていうんです。新聞にまで載っていましたから。

──想像を絶する大変な思いをしてきたんですね。

畑 でも、そういう時代だったんですよ。大変だとかなんとか言える状況じゃなかった。人間は与えられた環境の中で生きていかなくちゃいけないわけだから。それが戦争というものなんです。

──当時を知らない日本人が当たり前になってしまったいま、戦争について畑さん自身はどうお考えですか?

畑 戦争というのは単純に領地を取ったり取られたりするだけじゃなく、徴用で家族がバラバラになる。のみならず、女性は強姦されるリスクもある。それゆえ、兵隊の子を宿したりもする。それが戦争なんですよ。悲しいかな、戦争にそういうことはつきものなんです。僕はね、のちに親父から聞いたことがあるんです。僕らが内地に戻ってからも、親父は満州に残って医者をやっていた。すると「先生、どうかしてください」って日本人女性が泣きながら夜な夜なやってくるそうです。

──「どうかする」とは?

畑 ロシア兵から強姦されたので、妊娠しないようにしてほしい。そういうことを頼みにきているんです。その強姦っていうのもひどいものでね。銃を突きつけて犯すんですよ。それも旦那が見ている前で。そのたびに父は処置をして、家に帰してあげたそうですけど。考えられますか? 戦争っていうのはそういうものなんです。何があっても戦争だけは全力で拒絶しなくてはいけない。戦争は、すべての正義や社会制度をひっくり返しますから。どんな理屈があろうとも、戦争だけは許されない。勝ったとしても、もちろんダメです。「勝てば官軍」なんて言葉、戦争には当てはまりません。

──非常に重い言葉です。

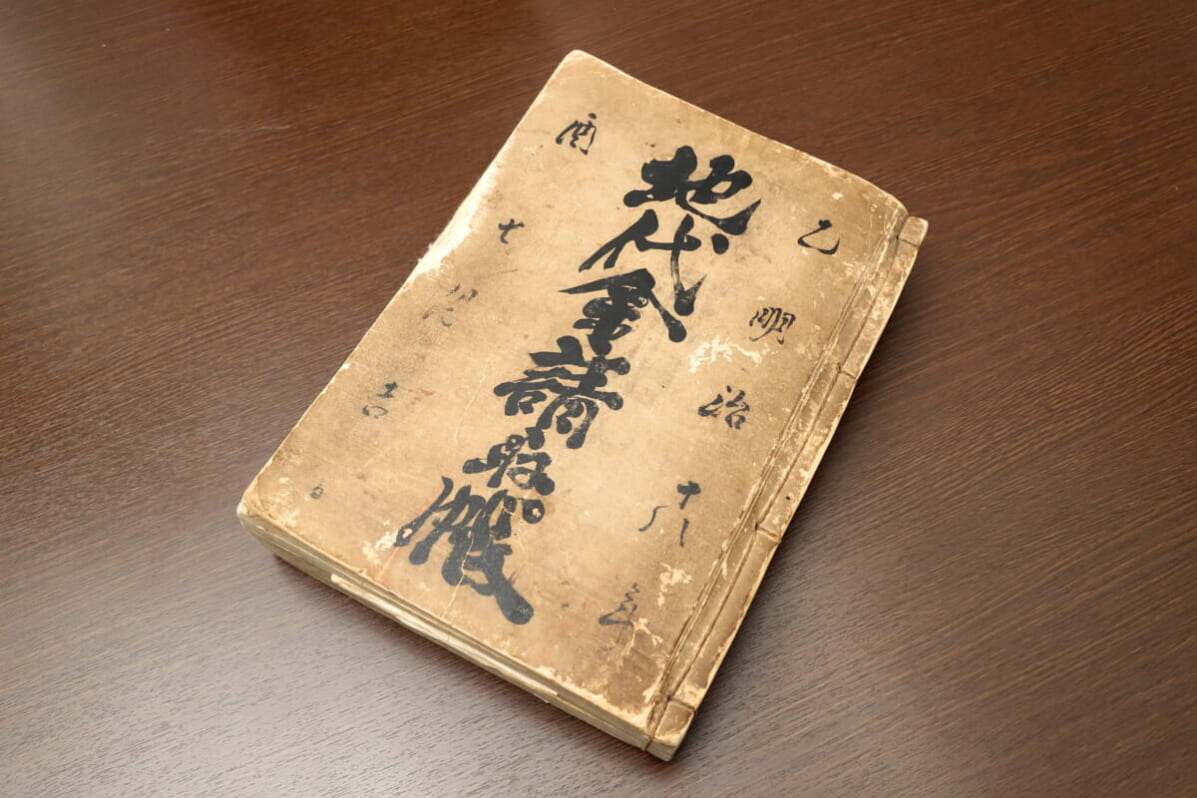

畑 そういえば最近、机の引き出しを整理していたら、僕が満州にいたときに小学校でもらった賞状とか通知表が出てきたんですよ。あれはビックリしましたね。満州から引き揚げたとき、荷物なんてほとんど何も持てなかったんです。だから、おそらくお袋は服の胸元とかにしまって大事に運んだんでしょう。親心というのはすごいものだなって改めて思いましたね。あの極限状態で、なぜそんなことができるのか……。

根本的な人間不信に陥った小学生時代

──お父さんを満州に残しつつ始まった日本の生活は、ご親族を頼ったそうですね。

畑 大分県の日田にある大きな農家でした。親父は農家の長男で、本来は農家を継ぐはずだったんですけどね。うちの親父は若いころ、麦の穂が刺さって眼科に行ったところ、大変な目に遭ったんですよ。先生が親父の前に淋病患者を診て、そのまま目を触ったものだから、なんと風眼(淋菌性結膜炎)になっちゃった。風眼というのは厄介な病気で、当時は失明すると言われていたほどなんです。結局、親父は他の医者に診てもらったおかげで失明せずに治すことができて、「医者というのはすごい商売だ。俺も農家で野菜を作っている場合じゃないぞ」と一念発起したわけです。

──お医者さんになるのも相当苦労されたそうで。

畑 そりゃそうですよ。なにせ僕は親父が中学2年のときに産まれましたからね。しかし中学2年といっても、26歳だった。どういうことかというと、妻と子どもを抱えた身でありながら夜間中学に通いつつ、さらに代診のアルバイトでなんとか生計を立てて、ようやく一人前になったんです。

──大分時代、畑さんはどんな生活だったんですか?

畑 これまた苦労しましたよ。親族とはいえ、やっぱり自分の子どもじゃないとなると、少しずつ差が出るものですから。たとえば、なにか美味しいものが食卓にドーンと出てきますよね。子どもだから喜んですぐに手が伸びるじゃないですか。そうすると、ペシッと手を弾かれるんです。「この子は、すじい」とか言われて。「すじい」というのは方言で、「ズルい」という意味なんですけどね。礼儀上、最初に取ってはいけないというんです。

──明確な序列があるわけですね。

畑 そう。最後に残ったものを取ろうとしても、これまたペシッとはたかれる。「ほかにも欲しい人はたくさんいるはず。預けられている子はダメだ」ってことで。そんな調子だから絶対おかわりなんてできないし、いつも腹を減らしていましたよ。それで近所の畑に忍び込んで、キュウリだのナスを食べていた。悔しい……っていうよりは悲しかったですね。「人間ってこんなもんか」って子ども心に思いましたし。だから学校でも友達づき合いはほとんどなかったね。根本的な部分で人間不信に陥っていたので。それが小学校4~5年のことかな。

──家庭で虐げられていたから、学校に居場所を求めるわけでもなく?

畑 小学校もねぇ……僕が最初に顔を出したとき、いきなりいろんなものが飛んできたんですよ。何かと思ったら、それは竹刀のつば! ダラダラ流血したし、今でも頭のところに傷が残っています。

──それ、今だったらいじめ問題として大騒ぎになっていますよ。

畑 当時の日田なんて、しょせんは田舎ですからね。田舎の人間は、よその国で育った人間……しかも親と離れ離れになっている奴なんて、知ったこっちゃないんですよ。そのへんは向こうの気持ちもよくわかります。それで親が満州から戻ってきたのが小学校6年のとき。終戦から2年後ですね。

ところが親が戻ってきてからも、僕に突っかかってくる奴は絶えなかった。「これはもうしょうがない。やるか!」ということになりまして、とうとう決闘することになったんです。エンドウ豆を育てるための竹の棒を引き抜いて、「来い!」と叫びながら剣道ルールでの1対1ですよ。相手は3歳上で、「ドブネズミ」というあだ名がついた悪ガキだった。容赦なく殴りましたね、僕は。そうしたら竹の棒が割れて、相手は大出血! 相手はワンワン泣いていたから、「思い知ったか!」って吐き捨ててその場を去りました。

──それで校内での序列も一気に逆転?

畑 いや、そう簡単な話でもなかった。まず喧嘩で流血した相手の親が、「何事か!」って激高しながら家にやってきたんです。そこで、うちのお袋は「だったら、もう一度闘わせて白黒つけさせましょうよ」って言ったんですね。

──闘犬じゃないんですから(笑)。でも、子どもの喧嘩は子どもで話をつけるという考えはありますよね。

畑 まぁ向こうも呆気に取られたのか、それ以上は突っかかってくることもなかったですよ。今はいじめが社会問題化しているけど、僕の場合は元来が陽気な人間でしたからね。いじめられたからってウジウジ悩むこともなかったし、殴られたってケロッとしていた。そこはある意味で幸運だったのかもしれない。

早熟な中学時代、勉強するまでもなく東大理Ⅱへ

──奥さんと知り合ったのは中学生のときですよね。

畑 中学2年のときに僕のほうからラブレターを出し、それで恋仲になりました。これはのちに『ムツゴロウの結婚記』というタイトルで映画化もされたんですけどね(主演:井上順、松坂慶子。1974年、松竹作品)。ひどい話で、僕に一言の断りもなく進められたんですよ。

──そんな(笑)。映画はDVD化されていないので未見なのですが、畑さんの著作に準じた内容ではないんですか?

畑 いや! あれには1ミリたりとも真実が描かれていません! 当時、僕と妻は隣のクラスの級長同士。一緒に実務作業をすることがあったんです。それで好きになったんですけどね。

──でも時代背景を考えると、中学生同士で自由恋愛を謳歌するって早熟なほうでは?

畑 早熟も早熟! 早熟すぎますよ! 戦争が終わって、ようやく男女共学が始まったばかりのころですからね。僕が一番信頼している学校の先生も、うちに来て両親に告げ口したくらいです。「畑くんはちょっと怪しい。女の子とつき合っているみたいです。これがバレたら退学ですからね」って。

──退学? 「学生の本文は勉強だから、恋愛なんてけしからん」ということですか。

畑 勉強のことを指摘されたら、僕は教師に喰ってかかりますよ。「フザけるな! お前なんかより、よっぽど勉強はできるよ!」って。なぜ恋愛がダメなのかっていうと、それは理屈とかじゃなくて当時の社会風俗ですよね。街中でデートする奴なんて、田舎じゃ誰もいなかったもん。喫茶店で男女が一緒にいるだけで大騒ぎになるくらいですから。

──デートもできないのに、どうやって愛を育んだんですか?

畑 それでもあのころはよく博多まで2人で出かけましたね。僕は英語の本が好きだから、フォークナーやヘミングウェイを丸善で買うんです。それに彼女がつき合ってくれたんですよ。ただし、往復の電車では隣に座れない。世間の目がありますから。仕方ないから、離れ離れに座っていましたね。

──そして高校を卒業すると、東京大学の理科II類に現役合格。

畑 東大の試験も、よもや落ちるなんて考えてもいなかったしね。僕は予備校とか塾なんて通ったこともないし、教科書なんて1時間くらいかけて読んだら、もう内容を覚えているんですよ。勉強するまでもない。

──はぁ……。その秀才ぶりは、どのように形成されたのでしょうか?

畑 覚えているのは僕が中学2年のとき、兄の担任である石橋先生という人がうちに来たんですよ。治療のためだったんですけど。それで親しくなって、「畑くん、これを読んでみなさい」と渡されたのがチャールズ・ディケンズの『デイヴィッド・コパフィールド』。もちろん原書です。最初は難しかったですよ。僕も中学2年ですから。だけど半年もすると、スラスラ読めるようになった。

高校生になると、英語を読むときに辞書を引くことはほぼしなくなりましたね。だって、考えてみてくださいよ。僕たち日本人は日本語を読むときに、いちいち辞書を片手に調べないでしょ? そんなことしていたら大変じゃないですか。それと同じですよ。流れの中で英語を読めばいいんです。そうやって石橋先生は教えてくれました。

──英語以外も余裕綽々?

畑 数学は中学の時点で大学3~4年の実力を持っていたと思います。物理に関しては、4歳上の兄貴が夏休みで帰省したときに持っていた『物理原論』という本。これを1週間で読んでしまったんですね。面白くてしょうがないから、どうしても読みたくなっちゃうんですよ。全教科、そんな調子でしたね。学校で習うことなんて何もなかった。

──では、質問を変えます。どうすれば勉強が好きになれますか?

畑 それは簡単。小さいころから物語を読ませることですよ。物語って面白いから、ついつい読んじゃうでしょ? 僕の場合、満州で育ちましたからね。満州の冬の夜は暗くて寒い。やることなんて何もないんです。そしてお袋は文学少女だったから、『宮本武蔵』とか『三国志』の本が家にはあった。夢中で読み耽りましたね。その延長で、活字を読むという行為自体に没頭していったんだと思う。

──お父さんは医者になることを望んでいたようですが、なぜ理IIだったんですか? ろくに就職先もなかったと本の中でも書かれていますが。

畑 そのへんは、まったく心配していなかった。そもそも就職する気が全然なかったですから(笑)。当時の理IIというのは、生物学、医学、地学といったところを勉強するんです。とにかくやりたいことをやりたい。それだけですよ。

とはいっても、親父には理IIに通っているということを言い出せなくてねぇ。それで大学院に入るころ、常陸宮(正仁親王)と一緒になったんです。いろいろ話すうちに仲よくなり、美智子さんが結婚するときは記念品までもらって。それで中を開けてみたら大きな紅白の落雁と、桐の箱に入った千本くらいのたばこが入っていた。1本ずつ菊の御紋が刻まれているものです。そのまま夜行列車で親父のもとに駆けつけて渡したら、感激のあまり泣き出しちゃった。「そうか……そうか……」とか言ってね。そこで医学部を諦めたことを許してもらったんです。

──奥さんとは学生結婚されていますよね。今、日本では晩婚化や少子高齢化が問題になっていますが、その理由として社会経済が不安定になっていることが挙げられます。若き日の畑さんは金銭的な見通しも立っていないのに、なぜ結婚に踏み切ったんですか?

畑 それはね、満州時代からの経験が大きいと思う。何ひとつ後ろ盾がなくても、どさくさ紛れに生きることはできるという自信があったので。東京に来て1人で食っていて、それが2人分になっても大して変わらないだろうっていう考えですよね。家計簿的な計算も将来への組み立ても、一切なかったです。本当に行き当たりばったり。だから子どもがある程度まで大きくなるまでは、すごく貧乏だったしね。それと、もうひとつあったのは女房の体調の問題。ちょうど僕が大学に入ったころに胸を悪くして、2年半ほどサナトリウムに入っていたんですね。そういうことがあると、相手を愛おしいという気持ちが強くなるものですよ。

──しかし、研究に没頭した大学院の生活も途中で終わりを告げます。

畑 アメーバーとか生物学の研究に本気で打ち込みつつも、どうしても文学だけは諦められなくてねぇ。後半は研究室を個人で一部屋もらっていたんですけど、机の上には原稿用紙を置いていましたし。「自分はなんて中途半端な男なんだ」という葛藤が常につきまとっていたんです。研究者としても半人前。かといって、書き手としては何者にすらなっていない。のたうち回って苦しんでいました。

研究者としての僕がダメなところは、たとえばアメーバーを観察したら、本来はそこからデータを抽出して論文を書かなくちゃいけないんですね。だけど僕の場合、アメーバーの様子に夢中になっちゃって、論文を書くどころじゃなくなってしまう。そもそもの目的を見失ってしまうんですよ(笑)。そして生活破綻して、家を飛び出したんです。

研究者からギャンブラーに

──そのころ、奥さんは妊娠していたとか。普通に考えたら「今こそ俺がしっかりしなくちゃいけない」となりますよね。

畑 なぜなんだろうなぁ……。糸が切れた凧みたいな感じでフラフラとして、気がついたら山谷に居座っていました。ただ、山谷の宿にもランクがあってね。僕は1日450円の個室……これは山谷では高級なほうで、いわゆる連れ込み旅館みたいなものなんだけど、そこに泊るためのお金を稼ぐためにギャンブルに精を出していました。

──得意の麻雀ですか?

山谷では30円で丼いっぱい食えたから、メシ代はかからなかったな。ただし、その丼メシっていうのも強烈なものでね。いろんな食堂で食べ残しの余りものを捨てるじゃないですか。それを適当に放り交ぜただけだから、温度も味も形状も丼の中で混沌とバラバラに混ざっている(笑)。すごい食い物でした。

──山谷でギャンブル生活を送る間、奥さんの容態が気になったりは?

畑 お袋が産婆で、親父が医者ですから。預けておけば、そこはどうってことはないでしょ。ただ、その山谷生活もそこまで長くは続かなかったですよ。辞めたきっかけは、とある女性と知り合ったこと。一泊450円の連れ込み旅館に泊まっていると、「そういう関係」の女性も出入りするんですよね。

──あぁ、夜のサービス業に就いている方ですか。

畑 そうそう。それで「あなたは本来こんなところにいる人間じゃない。いますぐ離れないと本当にダメになるよ」って、こんこんと説教されたんです。それで「そうか……」とうなだれながら家に戻って、就職することにしたんですよ。

──久しぶりに再会した奥さんからは、どう言われました?

畑 その前に、ちょうど産まれるくらいのタイミングで僕は山谷からお金を送っているんです。子どもができると、当然、お金は必要ですから。たしか2万円だったと思います。それもギャンブルで稼いだお金なんですけど(笑)。

──困ったら、とりあえずギャンブルだったんですね。

畑 その2万円について非常に感謝されましたね。「あのときの2万円は本当に助かった。あれがあったから、いろんな人に頭を下げないで済んだんだ」って。やっぱり切ない思いはあったんでしょうねぇ。

社長に直接手紙を出して学研へ就職、しかし……

──そりゃそうですよ(笑)。就職は、なぜ学研に?

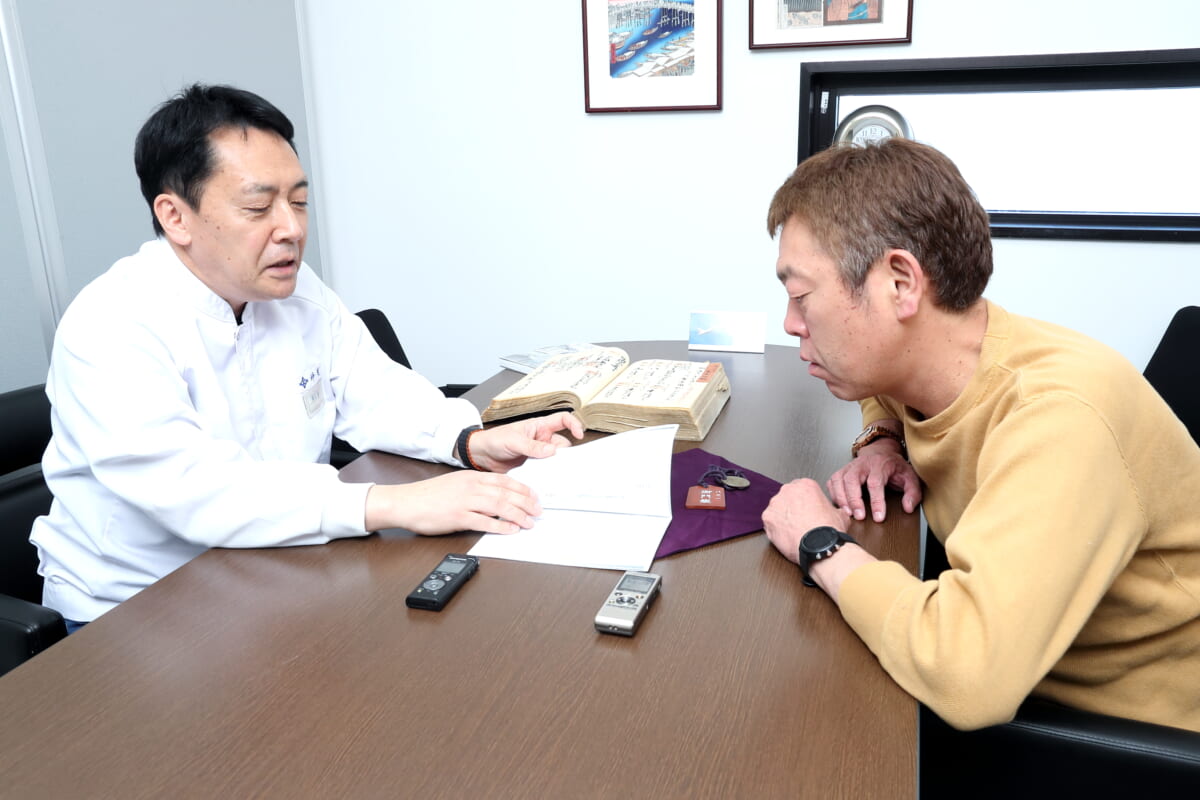

畑 働くところを探そうと夕刊を見たら、学研映画が文部大臣賞をもらっていたんですよね。それで「ここしかない!」と決めました。ただ、学研の面接などはすべて終わっていたから、当時の社長・古岡秀人(注:学研の創業者)さんに手紙を出したんです。「今、私は山谷にいます。だけど御社に務めることができたら、この学識は必ず役に立つはずです」って。すると、すぐに速達で返事が来ました。「今すぐ来い」と。それで働き始めるわけです。

──学研では教育関係の番組や映画を制作していたそうですが。

畑 やっぱり学んできた学識を活かしたいという気持ちがあったんですよね。そのことを社長に伝えたら「だったら動物生態室に行きなさい」という話になったんです。細かい解剖とかをやることが面白くて仕方なかったですね。目の色を変えて、家に帰ることも忘れながら撮影に没頭していましたから。本当に神が与えてくれた職業だと思いました。

──社会人1年目からバリバリ活躍するというのもすごい話ですね。

畑 正確に言うと、最初の半年くらいは雑誌の原稿取りもやらされたんですよ。やっぱり出版社だから、そういうことを経験するのも大事だということで。『3年の学習』だったかな、作者の家に原稿を取りに行ったら全然まだ書けていない。それで奥さんに夕ごはんをごちそうになりながら、作者の人に科学的なことをどんどん質問したら、まるで答えられないんですよ。赤っ恥をかいた作者は激怒して、あとで編集部に電話したそうです。「なんていう奴を寄こすんだ!」って。僕も若かったし、生意気なところがあったんですよね(苦笑)。

──著作では生活は苦しかったと書かれていますが、当時の学研の給料は?

畑 まったく良くないですよ。ペーペーの迷い込んだ若者だから仕方ないですけどね。ただまぁ……僕の場合、給料のほかにもギャンブルがあったから(笑)。

──またしても(笑)。たしかに昔の編集者は、原稿待ちの間とか雀荘に入り浸っていましたけどね。ところで天職と考えていた学研ですが、最終的にはクビになっています。これは何があったんですか?

畑 僕は学研に対して1ミリも恨みなんて持っていないし、それどころか「あんなにお世話になった会社はない」といろんなところで言っている。その気持ちは今でもまったく変わらないですよ。辞めてからも、古岡さんと2人きりで食事をしたことがありますし。だから衝突したっていうわけでもないんです。ただ、あのときは『われら動物みな兄弟』というよその出版社から出した僕の本が問題になったんですよね。

──学研のほうで出版化する気があったのならわかりますが、そういう話でもないですよね。

畑 とはいえ、やっぱり出版社である以上、よその出版社から発売されるというのは看過できないわけですよ。部長会で大問題になったらしくて。本当に粗末な本だったんですけどね。個人で作ったような出版社だったし。

──そもそもデビュー作『われら動物みな兄弟』は、どういう経緯で出版されたんですか?

畑 とあるブローカーみたいな人物が、学研の動物生態室に来て言ったんです。「4チャンネル(日本テレビ)で子ども向けのシリーズ作品を作る。何かアイディアはないか?」って。それで僕も書いて提出したんだけど、結論から言うとモノにはならなかった。冷静に考えてみると、メジャーなテレビ局がシリーズ作品を作るっていうのに、そんな怪しげなブローカーに任せるわけがないんですよ(笑)。

ところが話はそれで終わらなくて、そのブローカーとぱったり街で出会ったんですね。そのとき、「今度、俺は出版社を立ち上げるから。何か書くものはないのか?」って聞かれたんです。それで渡したのが、『われら動物みな兄弟』の土台になった原稿。あれは学研の社内報に書いていたコラムなんですよ。

──なるほど。それもあって、社内で問題になったのかもしれないですね。学研を辞めてから、作家として生活するということは考えなかったですか?

畑 いやいや、とんでもない。本は出していたけれど(日本エッセイスト・クラブ)賞をもらう前だったし、そこでやっていけるなんてとても思えなかった。だから、とりあえず職安に行ったんですよ。失業保険を申請すれば、半年間は給料の7割くらいもらえるじゃないですか。とりあえずはそれで生活すればいいかなと思ったんです。

ところが、僕はそこでやらかしちゃったんですよね……。窓口の職員が非常に高圧的な男で、「なんだ、これは! 全部書き直してこい!」って威張り散らしてくるんですよ。こっちもカチンと来ちゃって、紙を引きちぎって相手の顔面に投げつけてやったんです。「この野郎! いい加減にしろ!」って言いながら。

──そこで冷静に「でも、給料7割のために我慢……」と抑えられなかった?

畑 無理でしたねぇ。それで、とりあえず五反田の職安からバスに乗って銀座に向かったんです。そのまま途方に暮れながら、喫茶店でコーヒーを飲みましたよ。コーヒーを飲んでいたのはたぶん時間にしたら15分から20分くらいだったと思うけど、当時の僕には永遠にも感じられた。あの社会から切り離されたような独特の感覚は、もう言葉じゃ言いようがないですね。

そんなときですよ。学研時代にお世話になっていた広告代理店の部長が、前の席にいたんです。学研では映画のほかにCMも作っていたから、その関係で知り合った方なんですけどね。もう僕も心が弱っていたから、クビになったことや失業保険をもらいそびれたことなどを一気にまくし立てたら、「だったら、うちで仕事をしたら?」ってことになったんですよね。

──「捨てる神あれば拾う神あり」を地でいく展開じゃないですか。

畑 仕事はコピーライターです。ギャラは、めちゃくちゃよかったですよ。広告代理店の中でも超大手ですから。おかげで、すごく生活は安定しましたし。でも、その半年後に『われら動物みな兄弟』が賞をもらったんです。僕を拾い上げてくれた部長からは「もう畑くんは辞めたほうがいい。中途半端に安定していたら筆が鈍るから」と言われました。

──そこは人生の分岐点ですね。作家は博打要素が強いから、広告代理店での安定した生活を捨てるのがもったいない気もしますが。

畑 いや、そうは考えなかった! 自分の署名をして、それが世の中に出ていく。それが自分の夢だったわけですから。決してお金だけの問題じゃないんですよ。

──畑さんが書くものって時代を超えた普遍性があると思うんです。とても読みやすいですし。文章のリズム、イメージしやすい比喩、明快な論旨展開……そういった技術は、どこで身につけたんですか?

畑 そうか……。考えてみたら、そのへんの文章のことは今まで触れていなかったな。いずれは書かなきゃいけないですね。僕の文章っていうのはね、貸本屋がベースになっているんです。女房と銭湯に行って、その帰りに借りては一晩で2~3冊読む。山手樹一郎さんとか舟橋聖一さんとか、いわゆる大衆小説ですよね。25歳前後の頃は特に集中して読んだかもしれない。それまでの僕の文章っていうのは、読めたものじゃなかったですから。

──文章が硬かった?

畑 そう、非常に硬かった。句読点がなくて、ダラダラしていましたね。学研で最初に映画を作ったとき、僕はナレーション部分を書いたんですね。そしてスタジオでプロの人が僕の書いたナレーション原稿を読むんだけど、もう聞くに堪えなかった! だって何もまともなことを話していないんだもん。もちろん悪いのは僕。「これはいかん!」って身に染みて反省しましたね。「自分は書くのが下手なんだ」って思い知りました。

──貸本で研究した結果、独特の軽やかな文体が生まれたんですね。

畑 あと文章を書く上で重要になるのは表現ですよ。これは活字だけの話でもなくて、テレビで食レポとかやっているのを観ても痛感するんだけど。「う~ん……うまい!」「めっちゃ美味しい!」「甘い」「臭くない」とか、そんなことばかりタレントが言うでしょ? でも、そんなの画面を観ればわかるじゃないですか。どうせなら画面では伝わらないことを発言しなきゃ。それが表現というものなんですよ。海外ロケでの「すご~い!」っていうリアクションも同じですけどね。あれじゃ何も言っていないのと一緒。ちょっと、みんな考えたほうがいいと思いますよ。

突然の無人島移住。そして「動物王国」開園へ

──さてコピーライターを辞めた畑さんは、連載を多数抱えた売れっ子へと飛躍します。ところが1971年に入ると、北海道の無人島に一家で移住。文筆活動が活発になる中、なぜ無人島だったんですか?

畑 自分の生活をガラリと変えてみたいという欲望があったんですよね。他の人と同じじゃ面白くないですから。それと小学生になった娘と夏のスキー場に行ったとき、植物のトゲが指に刺さって「痛い~」って泣いていたんです。それを見て僕は「これはいかんな」と思った。「鍛え直さないとマズいぞ」と。これも移住を決めた大きな理由ですね。

──当時はメールもない中、東京の出版社とのやり取りも大変だったのでは?

畑 いや~、そんなのはなんとかなります。対岸にはタクシーを待たせていて、そのドライバーが航空便で送ってくれるわけですよ。そうやって、やりとりしていました。もちろん携帯電話なんてなかったし、担当の人も編集部と連絡を取るときは電報とか使っていましたね。「キョウハカエレナイ」とか。でも、原稿は1本も落とさなかったですよ。

──そして翌1972年、飼っていた熊のどんべえが大きくなったことで、北海道浜中町にムツゴロウ動物王国を開園します。

畑 しょうがなかったんですよ。熊に関しては条例があって、ある程度の大きさの熊舎を作らないとダメなんです。じゃないと殺されちゃう。だけど、無人島にコンクリートを運んで新たに建設するというのは現実的ではなかった。そこで引っ越しを決めたんですね。

──動物王国って経営面はどうしていたんですか?

畑 どうもこうもないですよ。そもそも経営なんて最初からしようとしていなかったですから。

──入場料を取る動物園ならわかるんです。あるいは乳製品を生産&販売する牧場でも理解できます。動物王国って若者がいっぱい集まっていましたけど、彼らがガンガン稼いでいるようにもテレビだと思えなくて……。

畑 中には写真を撮ったり文章を書いたりして、少しはお金を稼いでいた人もいましたけどね。でも、僕はそこから一銭ももらっていない。それは彼らが自分のために使えばいいと思っていましたから。だから動物王国の運営費は100%僕の稼ぎから出ていましたよ。僕も当時はCMとかに出ていたし、『子猫物語』とか映画の配収もあった。一番多いときは年間で20億円くらい稼ぎがありましたから。

──そんなに! それにしたって、まるでボランティアじゃないですか。あまりにもお人よしすぎませんか?

畑 来るものは拒まずで、若い人が来ることもあまり深く考えていなかったんですよね。海外ロケで1年のうち7か月くらいいないこともあって、そのとき勝手に居ついちゃっているし。また居ついた人同士で結婚したり、子どもを産んだりもしているから、もうそうなると管理なんてできないですよ。だから損得勘定なんて一切していないですね。損損勘定です。損だけしかない。ビジネス的な発想をしていたら、今ごろは左うちわの生活ができていたかもだけどねぇ。

──そのことに対する後悔はない?

畑 それは少しある(笑)。今はお金がないからねぇ。あのとき、残しておけばよかったのかなって考えることもたまにありますよ。

──執筆業一本だったら、しなくて済む苦労もあったかと思います。

畑 文藝春秋の編集者に言われたことがあるんですよ。「畑さん、長くテレビに出ていると本が売れなくなるよ」って。タレントとしての活躍ばかり目立つと、本のほうはダメらしいんです。

──知名度が上がって、宣伝になりそうなものですけどね。

畑 いや、そんな単純な話でもないらしくて。だけど、テレビは僕の一存で簡単に辞めるわけにもいかなくなっていたんです。王国のほうでお金がかかるから、こっちは大借金を抱えているわけですよ。だから続けざるをえないっていう事情もありましたね。

──テレビに出ることで「動物好きのおじさん」というイメージが定着しましたが、畑さん自身はギャンブルもやるし、そもそも作家じゃないですか。世間とのギャップに悩むことはなかったですか?

畑 でも世の中の人っていうのは、そういうものだと思いますよ。なんとなくのイメージで判断するじゃないですか。あんまりそこを深く考えすぎると、人生がつまらなくなりますからねぇ。

──2001年にテレビの「ムツゴロウとゆかいな仲間たち」シリーズが終わり、2004年には東京都あきる野市に「東京ムツゴロウ動物王国」を作りました。

畑 それね、僕はタッチしていないんですよ。名前は貸すけど、経営には関わらないというのが最初の話だったんですから。北海道の動物王国スタッフは東京に移るけど、僕は北海道に残るっていうことでしたし。

──しかし東京ムツゴロウ動物王国は経営破綻し、最終的には畑さんも莫大な借金を抱えることになってしまいます。

畑 結局、いいように使われたっていうことでしょうね。本当にひどいことをやられましたよ、あのときは。これは今思うとだけど、やるんだったら徹底して自分の企画でやるべきでしたね。

「ここから僕は力強く大復活してみせますから」

──今後のことについてお伺いします。何かやってみたいことは?

畑 最近、娘と話すことがあるんです。それは「犬の歴史をまとめたいね」ってことなんですけどね。ただ犬の歴史をまとめるとなると、犬っていうのは人間に寄り添ってきた生き物だから、人間の歴史もきちんと描く必要がある。大変な仕事になるはずなんですよね。

──期待しているファンは大勢いるはずです。以前から「65歳になったら、文章に専念する」とおっしゃっていました。最近は執筆ペースが以前ほどではないので、渇望する声も大きいと思います。

畑 ただ、体力が持つかという問題があって……。おととし、心筋梗塞で入院してからは特にそれを感じますねぇ。不思議なものでね、60歳を過ぎると自分の命が惜しくなってくるんですよ。若いころは馬から落ちても「イタタタ……」で済んでいたのが、この年になると「半月は入院してください」みたいな話になる。そうすると、「こういう危険なことしていいのかな?」って発想が出るようになるんですよ。

──番組の中でも、いつも体当たりで動物と対峙している姿が印象的でした。

畑 テレビを辞めたのは、年齢のこともあるんです。あれができるのは、せいぜい60歳までですよ。たとえばゾウの鼻で自分の首を絞められると、猛烈に苦しいんですね。あんな何トンもある生き物なんだから、当然そうなりますよ。だけどテレビの中だと、それでも笑い飛ばさなきゃいけない。それに視聴者だって、「このおじいさん、大丈夫?」って心配しながら番組を観たくはないはずですから。みなさんが想像している以上に、テレビって体力が必要になるんです。

──それにしても畑さんほど波乱万丈の人生を送り、世界中を旅した人はそうそういないと思います。だからこそ、このタイミングで何か形として残したいという思いは?

畑 その気持ちはあるんですよ。すごく強くあるんです。実際、娘とよく話しますし。もちろん僕1人の力じゃ絶対に無理だから、娘に協力してもらうしかないと思いますけど。でも、一歩踏み出す気力がどうしても湧き出ない。それがどれだけ大変なことか、僕は知っていますから。

──文章を書くのも体力が必要になりますからね。

畑 やっぱり75歳を過ぎてからは、否が応でも老いを実感するようになりますよ。体力がなくなると、精神力もなくなってきますし。心筋梗塞をやったときは、死んでもおかしくないレベルだったんですよ。だから今の僕は、正直言って心身ともに弱っている部分はあります。でもね……いつまでもそう言ってもいられないから。

──どういうことでしょうか?

畑 半年! せいぜい半年ですよ、この弱った状態が続くのも。まぁ見ていてください。ここから僕は力強く大復活してみせますから。今は『週刊プレイボーイ』で「ムツゴロウさんの最後のどうぶつ回顧録」という連載を持っているんですけど、話が脱線して今まであった出来事を振り返ることも結構あって。それを読んでいただければ、今の僕が感じていることが少しは伝わるんじゃないかなと思います。

──なるほど。ところで畑さんの最近の暮らしぶりはどんな感じなんですか? 一部報道によると、北海道を捨てて東京のマンションで一人暮らしをしているとありましたが。

畑 そんなことはないですよ(笑)。専門学校の教育顧問を引き受けている関係で全国を回ることが多いので、その拠点として東京に事務所は構えていますけど。もちろん用が終われば北海道に帰っています。専門学校の教壇に立つのは刺激になりますね。向学心が強い若者の前に立つのは面白いですよ。

──そういえば「動物に興味が一切なくなった」という記事もありました。

畑 ない、ない! 体力が落ちたから、前のように大きな動物を相手にするのはキツいですけどね。みんな好き勝手書くんだから、本当に困っちゃうよ(笑)。

かつてブラウン管に映っていたムツゴロウさんは、バイタリティ溢れる行動力で動物と向き合い、エネルギッシュに世界を駆け回っていた。「体力が落ちたので、今はとても同じようにはできない」と謙遜気味に本人は語るものの、創作への意欲はいささかも衰えていない様子。「あと半年で完全復活する」と断言する畑氏は、果たして人生の後半戦でどんな生き様を見せてくれるのか? いずれにせよ、その旅はまだまだ続いていく。

【プロフィール】

畑 正憲(はた・まさのり)

1935年、福岡県生まれ。「ムツゴロウさん」の愛称で親しまれる。『われら動物みな兄弟』で日本エッセイスト・クラブ賞を受賞。1977年には菊池寛賞を受賞。映画監督として『子猫物語』を世界中でヒットさせ、自著が『ムツゴロウの結婚記』『REX 恐竜物語』で映画原作となったことも。1980年より2001年まで、テレビシリーズ『ムツゴロウとゆかいな仲間たち』でお茶の間人気を席巻した。

(企画・撮影:丸山剛史、執筆:小野田衛)

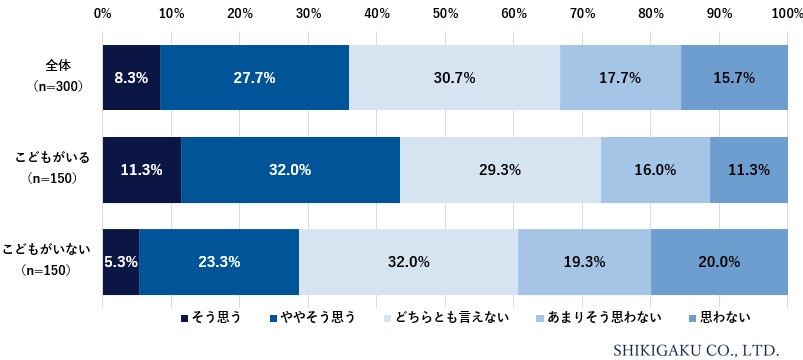

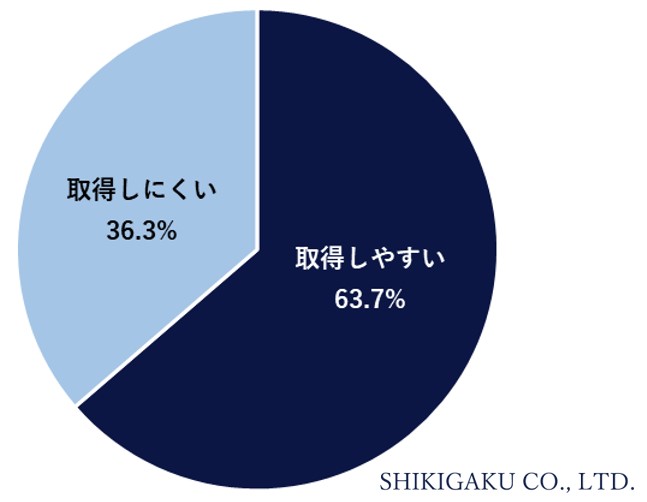

︎算出方法について

︎算出方法について

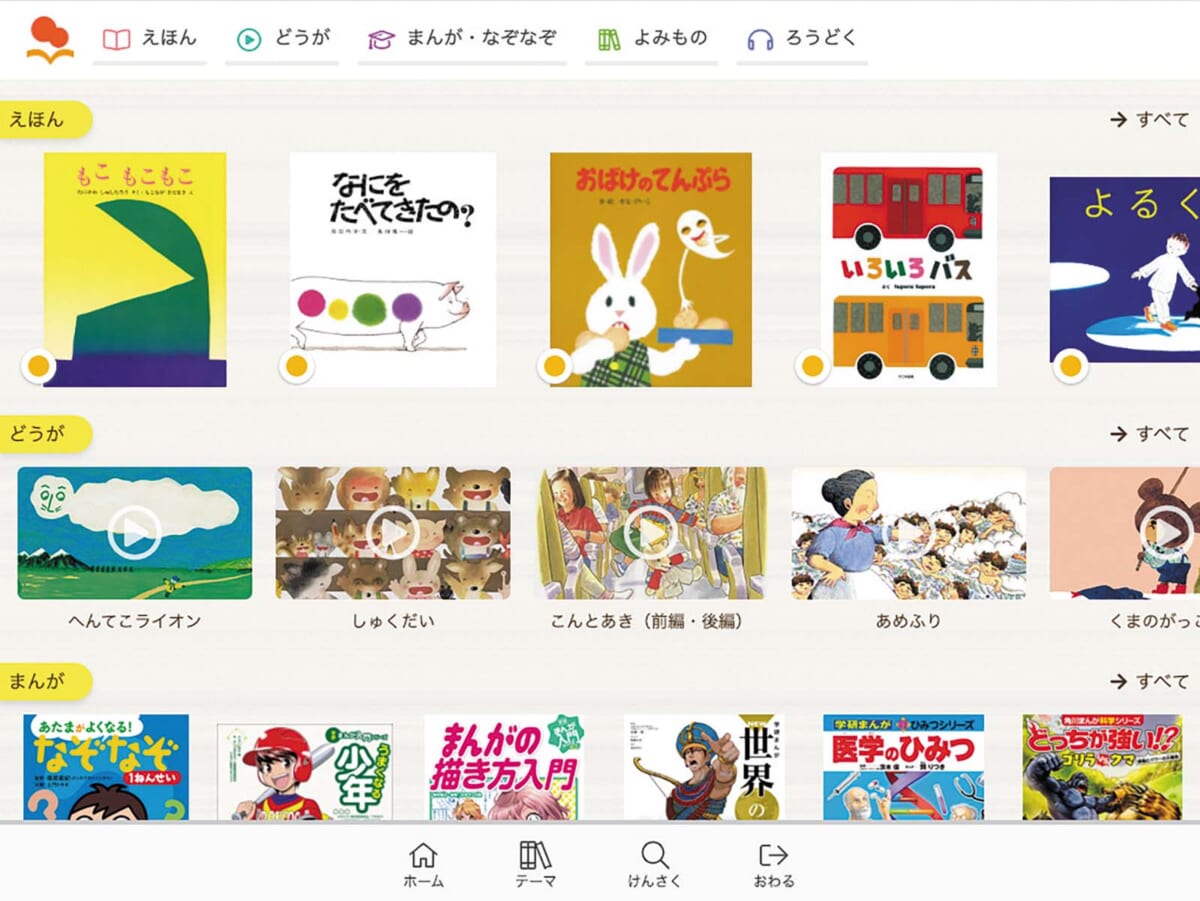

コースは「体系的に学ぶ」「知見を広げる」に大別され、約1700コースを用意。人気のコースや10分以内で学べるコースなどで絞り込める。

コースは「体系的に学ぶ」「知見を広げる」に大別され、約1700コースを用意。人気のコースや10分以内で学べるコースなどで絞り込める。

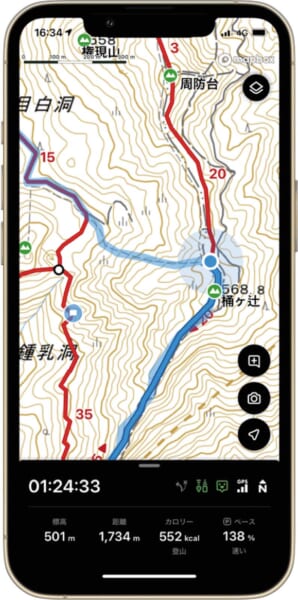

医王寺(勝頼公本陣跡)

医王寺(勝頼公本陣跡)