自治体への“寄付”で特産品を受け取れる「ふるさと納税」は、実質的に節税できる一石二鳥の制度。利用者は400万人を突破している。2021年中に利用すれば、2022年度の税金からおトクを享受できる!

目次

私が解説します!

ファイナンシャルプランナー 福一由紀さん

1級FP技能士。生活に密着したマネー情報を、わかりやすく伝えることがモットー。ふるさと納税では、各地のグルメを楽しんでいる。

応援したい自治体に寄付して節税&返礼品を得られる!

社会のために必要だけれど、どうしても損をした気分になるのが税金。せっかく納税するなら少しでもトクをしたい。そんな人にピッタリなのが「ふるさと納税」だ。

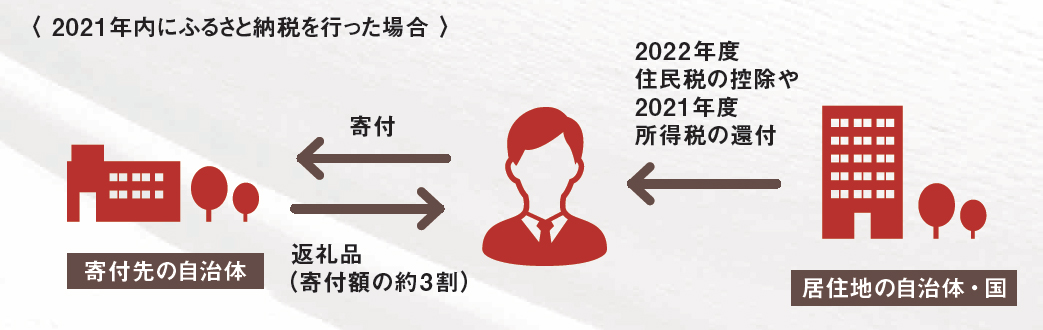

ふるさと納税は、納税先の自治体を実質的に自分で決める制度のこと。形としては自分が選んだ自治体に「寄付」をし、翌年度の税金から控除を受ける。一方で、寄付を受けた自治体は、返礼品として特産品を納税者へと贈呈する。これにより、税額はほぼ同じで、返礼品のぶんだけトクをできる仕組みだ。そのメリットを、ファイナンシャルプランナーの福一由紀さんは、次のように解説する。

「やはり、実質2000円で好みの特産品をもらえることでしょう。特産品といっても食品や工芸品だけでなく、その地元のメーカーのガジェットや観光も対象です。また、自分が応援したい自治体を金銭的に支援できるのも大きなメリット。私の場合、熊本地震が発生した年には、復興支援の気持ちを込めてふるさと納税をしたこともあります」

納税者は、返礼品として特産品を受け取ることで、減税効果も享受できる。一方で、受け入れ側の自治体は、寄付金によって予算が潤い、さらに特産品を通じて地元の魅力をアピールできる。お互いにとって利益のある制度だ。

とはいえ、なんとなく難しそうだと二の足を踏む人のために、福一さんからアドバイスをもらった。

「確定申告をハードルに感じる人もいますが、『ワンストップ特例制度』を利用すれば簡単。寄付先を探しながら旅行気分も楽しめます。ぜひ今年から始めましょう!」

■ふるさと納税の注意点

1)必ず納税者の名前で申し込む

2)一時的に寄付金を立て替える必要あり

3)寄付金には上限額あり

【その1】 「ふるさと納税」の仕組みと自分の上限額をチェックしよう! ふるさと納税は、自治体を選んで寄付をすることで返礼品を受け取ることができる。具体的な仕組みや返礼品受け取りまでの手順、寄付できる上限額などの基礎知識を解説する!

ふるさと納税の仕組み

2000円で特産品をゲット!返礼品は寄付額の約3割

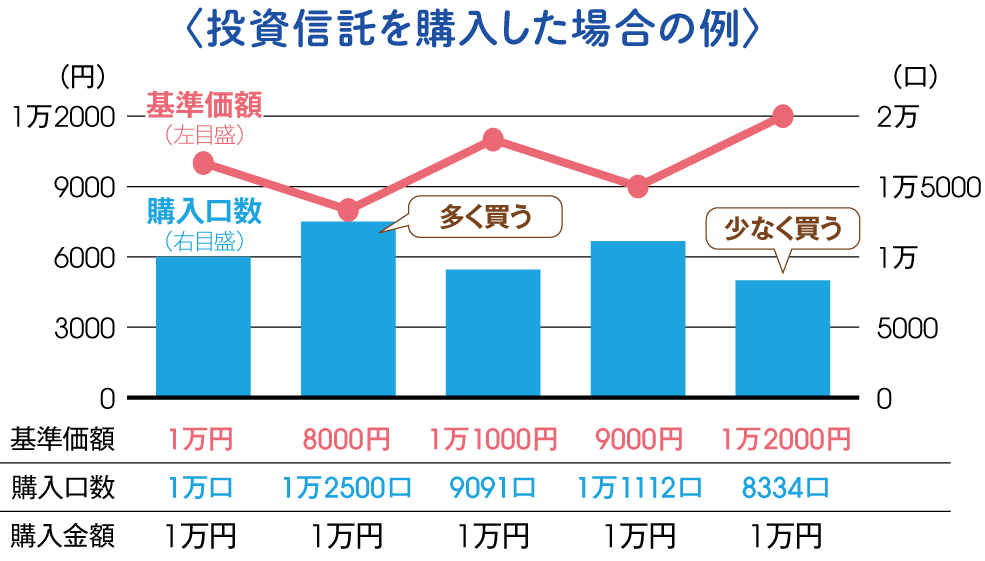

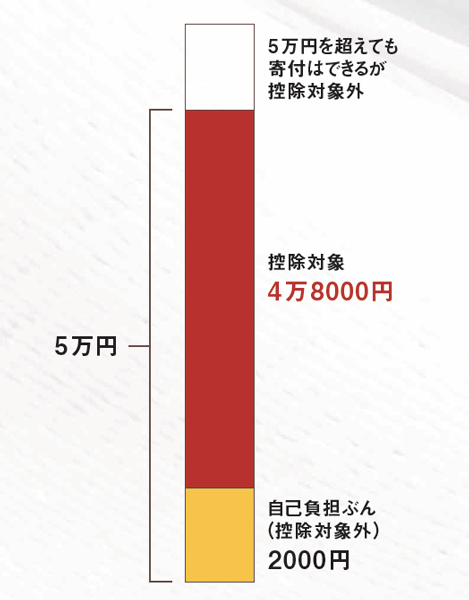

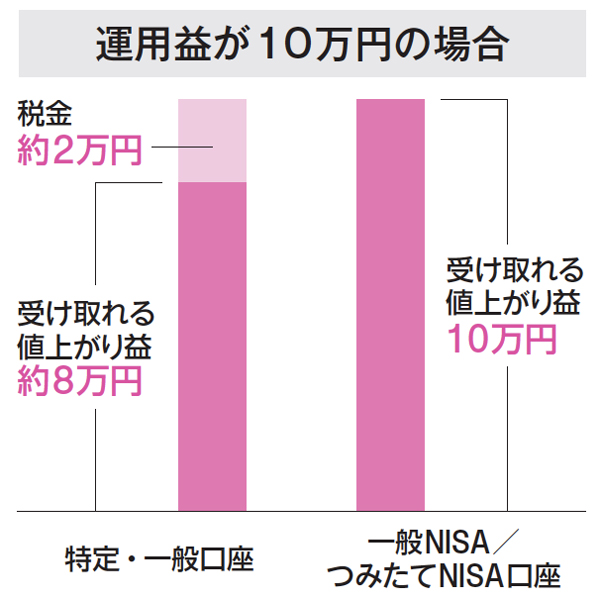

ふるさと納税とは、目当ての返礼品を提供する自治体に金銭を“寄付”すること。その金額に自己負担ぶん2000円(※)を引いた額が、寄付控除として税金から差し引かれる。単純に言うならば、「2000円で特産品の買い物ができる」ということだ。なお、返礼品は寄付額の3割ほどを上限にすることが、総務省により定められている。

※何度寄付を行っても、控除上限額内であれば自己負担は2000円となる

“ふるさと”とは名前だけで、居住実績に関係なく、どの自治体にも寄付可能。また、税金の控除を受けるには、ワンストップ特例制度の申請もしくは確定申告が必要だ

ふるさと納税の3ステップ

①給与や家族構成から控除額を調べる

ふるさと納税の第一歩は、寄付の上限額を把握すること。上限を超えたぶんの寄付額は控除されない。なお、範囲内なら複数の自治体に寄付できるのでよく吟味して寄付先を決めよう。

②寄付先の自治体を決めて申し込みをする

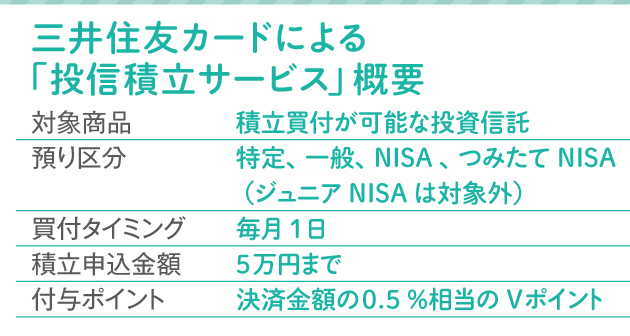

自治体への直接寄付もできるが、ふるさと納税サイトを利用するのがオススメ。キーワード検索やランキングなどから特産品を探せる。サイトによってはポイントの獲得も可能!

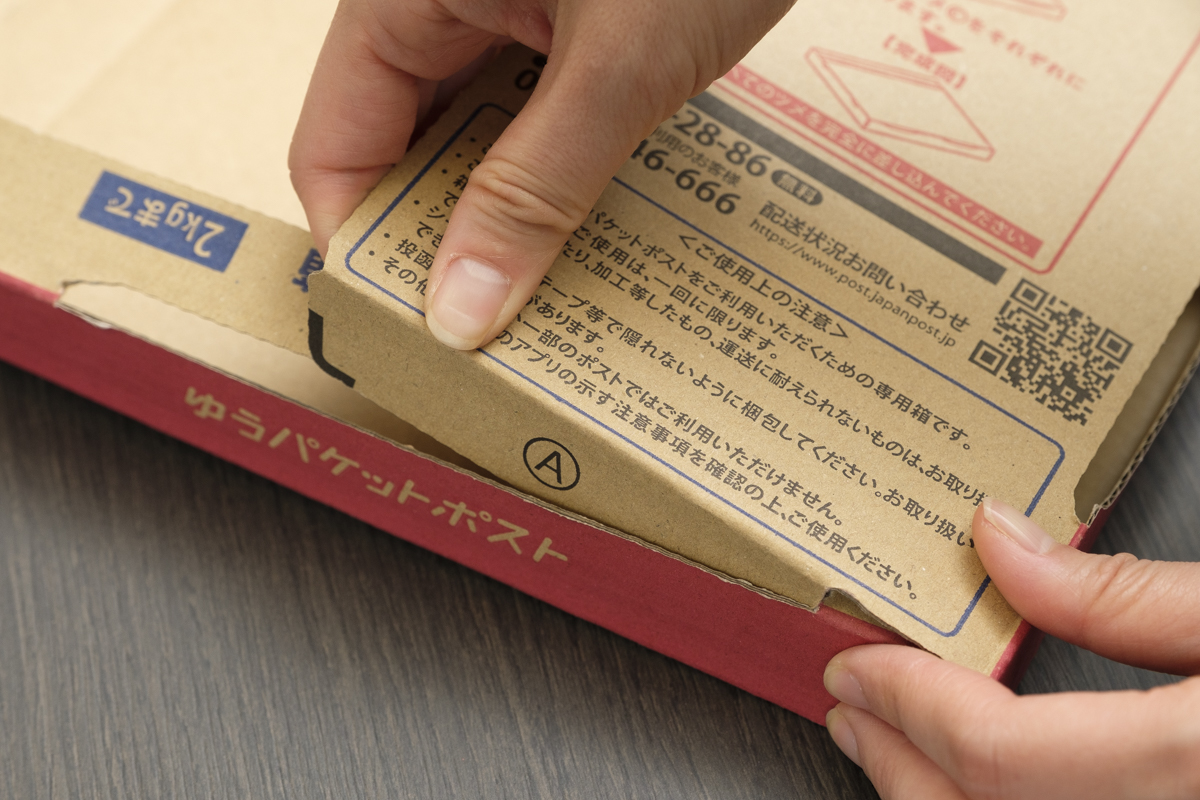

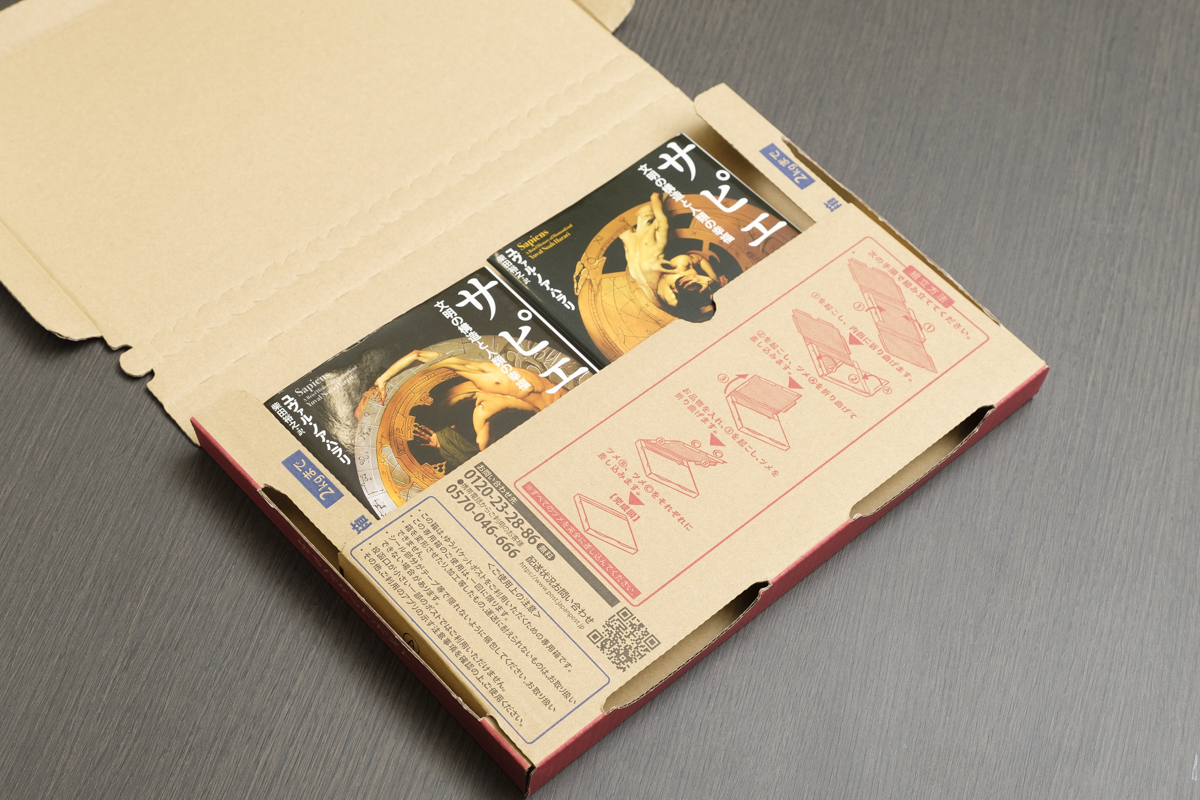

③返礼品と寄付証明書を受け取る

返礼品と、確定申告に必要な寄付証明書(ワンストップ特例の場合は申請書も)が送付されてくる。返礼品の送付時期は商品によって異なる。旬のある生鮮食品なら、1年ほどかかることも。

ふるさと納税の上限額を調べよう

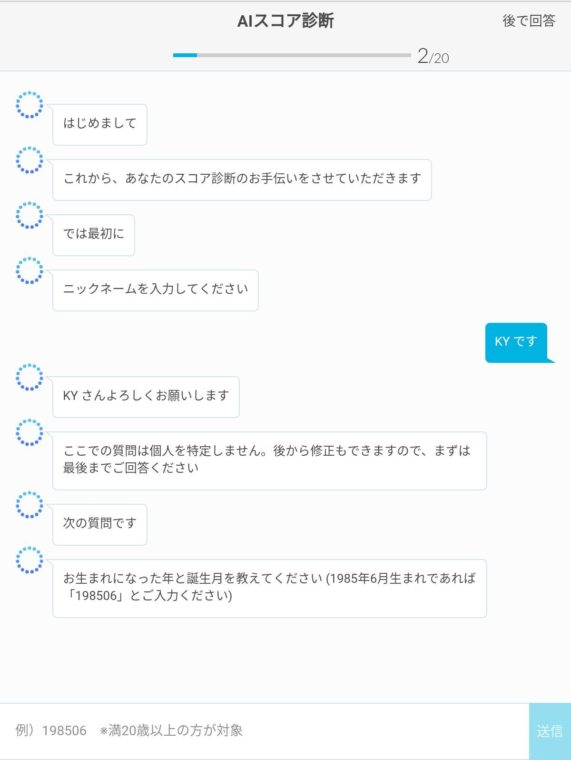

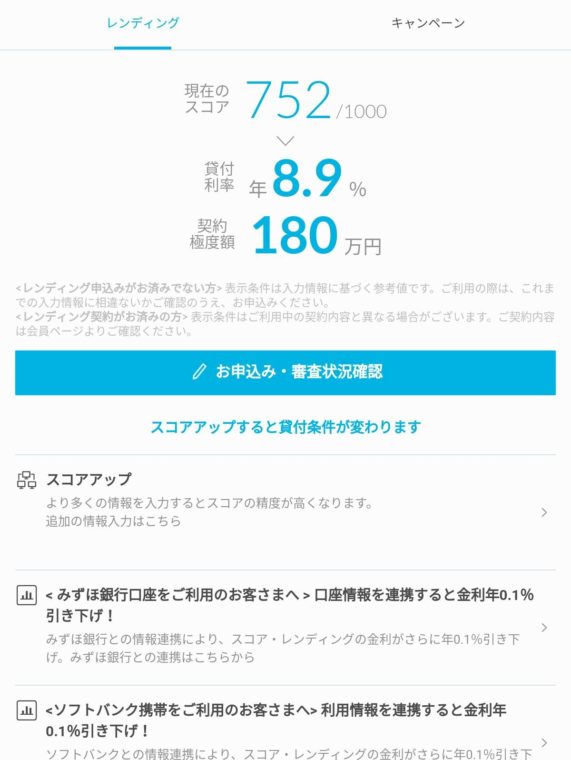

シミュレーターでふるさと納税の上限額を算出!

上限額を手動計算する場合、自分の個人住民税所得割額や所得税率を調べなければならず手間がかかる。そこで利用するのが、各ふるさと納税サイトが提供するシミュレーターだ。年収や家族構成を入力するだけで上限額を算出できる。なお、生命保険料控除や住宅借入金など特別控除がある場合には詳細なシミュレーターを利用しよう。

↑「楽天ふるさと納税」のかんたんシミュレーターの画面。算出した上限を目安に、寄付先と返礼品を決めよう。寄付した金額から2000円を引いた額が、税金から控除される

【 寄付上限額が5万円の場合 】

【その2】 ふるさと納税サイトで寄付の申し込みをしよう! 返礼品の検索から寄付の申し込みまでを行えるふるさと納税サイトを紹介する。高ポイント還元のサイトやユニークな機能を搭載したサイトなど、個性派揃いだ。

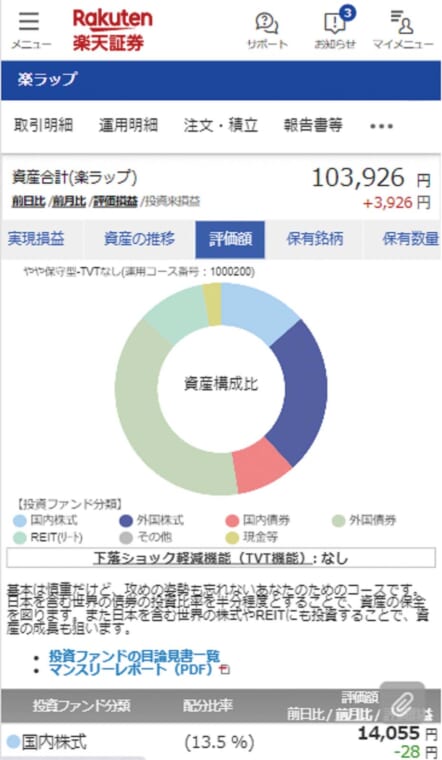

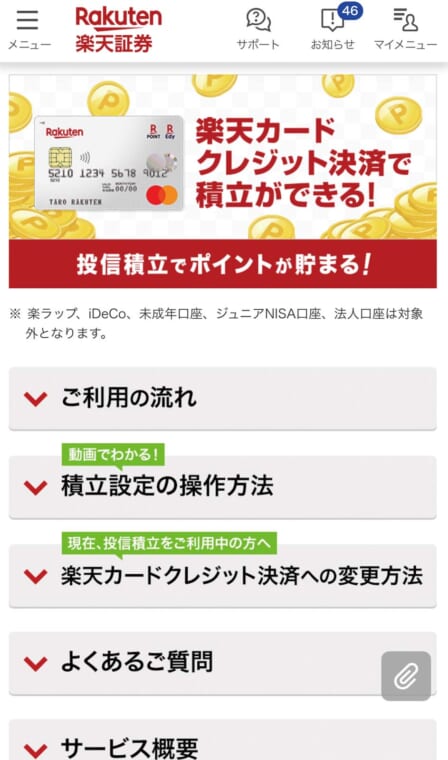

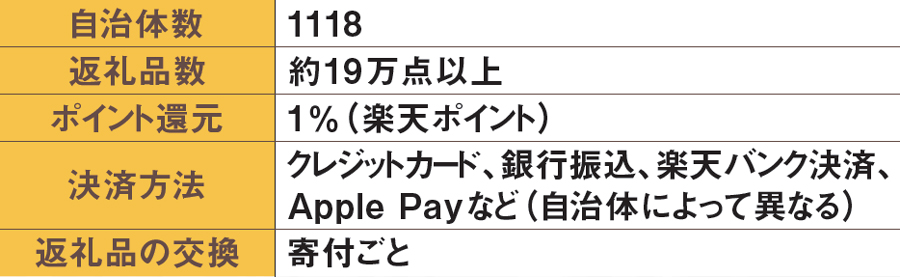

【オススメ!】①楽天ふるさと納税

楽天ポイント最大約30倍還元! 参加自治体数は1100以上

寄付額に対して通常1%の楽天ポイントを獲得できるため、楽天の利用がおトクに。参加自治体数は1100を超え、豊富なラインナップから返礼品を選べるのもうれしい。

●2021年2月19日時点

【ココをCHECK!】 楽天経済圏のユーザーはこれ一択

通常1%の楽天ポイントのほか、楽天カードや楽天銀行の利用状況によってポイントアップする「SPU」にも対応。最大15.5倍(+14.5倍)のポイントを手に入れることができる! ほかにも、期間内に複数のショップで買い物をするとポイントアップする「買い回り」や、楽天グループのスポーツチームの勝利を祝う「勝ったら倍」などを組み合わせれば最大約30倍に!

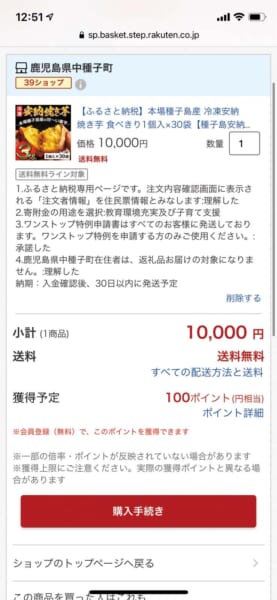

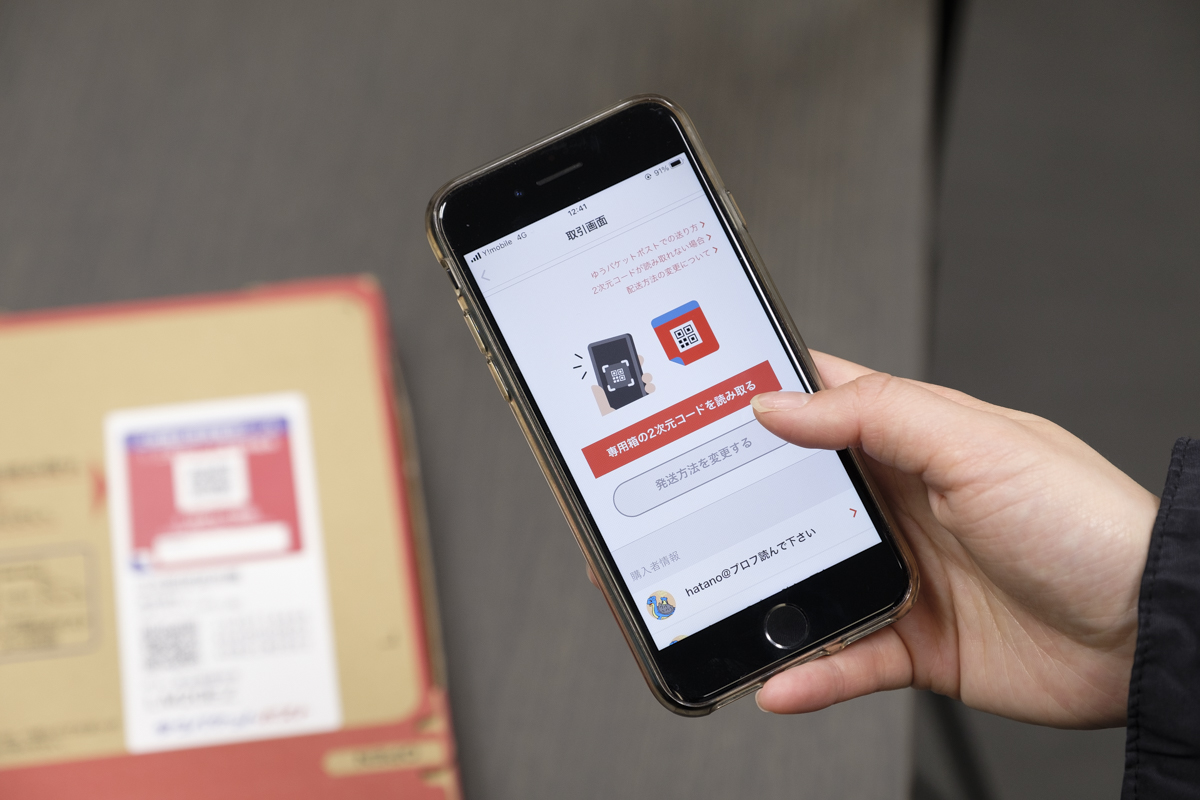

GetNavi編集部・保谷恵那が試してみた!

2020年に初めてふるさと納税を利用。学生時代に大学芋専門店でバイトしていたほどサツマイモ好きのため、返礼品は種子島産の安納芋をチョイス。

「楽天会員なので、ポイントが大幅アップするお買い物マラソン期間中に楽天ふるさと納税を利用しました。普段の買い物の感覚で寄付できるのも◎。焼き芋はレンチンで食べられて小腹が空いたときにピッタリです!」(保谷)

【楽天ふるさと納税の申し込み方法】

↑楽天ふるさと納税の返礼品詳細画面。画面のレイアウトは楽天市場とほぼ同じ。ふるさと納税の注意点に同意し、寄付金の用途を選択して寄付画面に進む

↑楽天IDがあれば個人情報は自動で入力され、簡単に寄付できる。寄付を確定したら、あとは返礼品の到着を待つだけ! 楽天ポイントは後日付与される

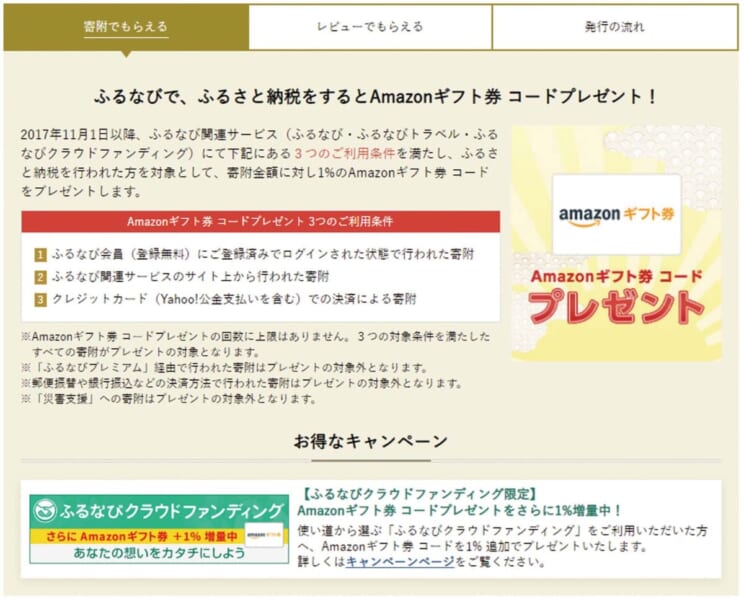

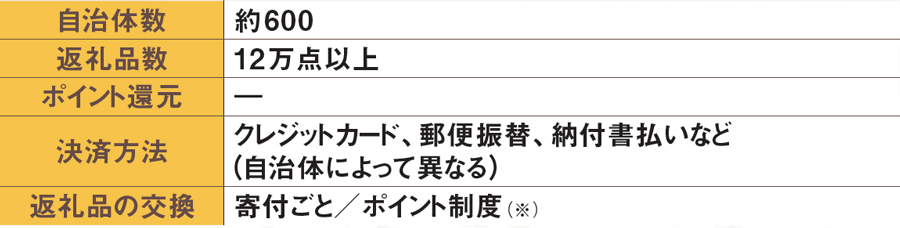

②ふるなび

家電の返礼品が豊富! 1%ぶんのギフト券も付与

寄付金額の1%ぶんのAmazonギフト券を還元。さらに、レビュー投稿で最大200円ぶんを入手できる。電化製品の返礼品掲載が多く、ガジェット好きにはイチオシのサイトだ。

【ココをCHECK!】 Amazonユーザーならメリット大

「ログイン状態での寄附」「関連サービスのサイト上から寄付」「クレカ決済」の条件を満たすと、Amazonギフト券がもらえる。「ふるなびクラウドファンディング」の利用で、+1%増量も。

●2021年2月24日時点 ※寄付金と自治体が発行するポイントを交換し、貯めたポイントで返礼品の申請を行う

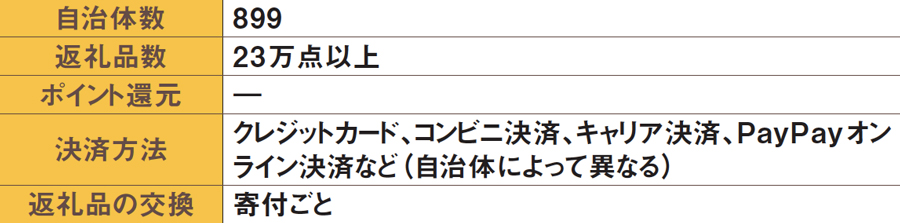

③さとふる

ほかでは手に入らない返礼品を約700品ラインナップ!

初回利用などの条件をクリアで500円ぶんのAmazonギフト券またはPayPayギフトカードプレゼントなどのキャンペーンを実施。ほかでは掲載していない、限定の返礼品は約700品。

【ココをCHECK!】 クレカ以外の決済方法も充実

携帯電話の料金と一緒に払えるキャリア決済やコンビニ払い、ペイジーなど、決済手段の選択肢が豊富。クレジットカードを持たない人でも手軽にふるさと納税を始められる。

●2021年2月17日時点

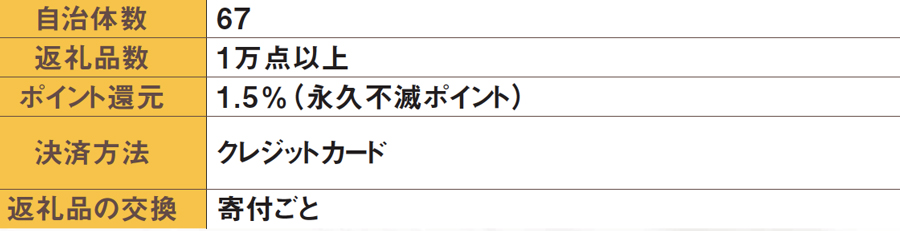

④セゾンのふるさと納税

永久不滅ポイントが通常の3倍還元にアップ!

2020年10月にサービスを開始したセゾンカードホルダー向けのサイト。寄付金1000円ごとに通常の3倍となる15円相当のポイントが付与される。期間限定キャンペーンも随時実施。

【ココをCHECK!】 意外な返礼品を発見できる!

年収や家族構成、好みの特産品のカテゴリを選ぶだけで、自動で返礼品を選んでくれる「おまかせガチャ」を搭載。目移りして選びきれないという人にオススメのサービスだ。

●2021年2月18日時点

⑤ふるさとチョイス

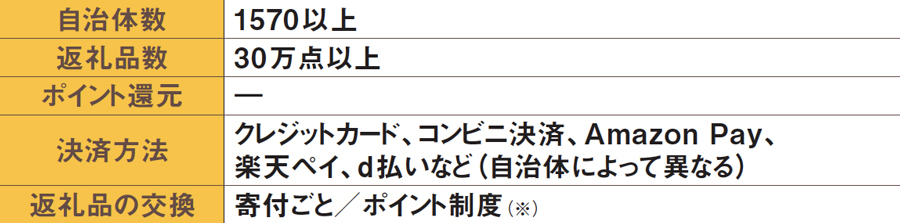

決済方法が多彩で、参加自治体数はナンバーワン!

参加自治体数がもっとも多く、全国の約9割の自治体に寄付できる。決済方法も多彩。寄付金の使い道を選んで自治体の取り組み支援や、被災地の復旧・復興支援の寄付が可能だ。

【ココをCHECK!】 ふるさと納税を活用した災害支援

地震や台風など、被災した自治体の復旧復興への寄付ができる「ふるさとチョイス災害支援」。寄付金と一緒に応援メッセージを送ることができる。東北福島県沖地震支援も受付中。

●2021年2月16日時点 ※寄付金と自治体が発行するポイントを交換し、貯めたポイントで返礼品の申請を行う

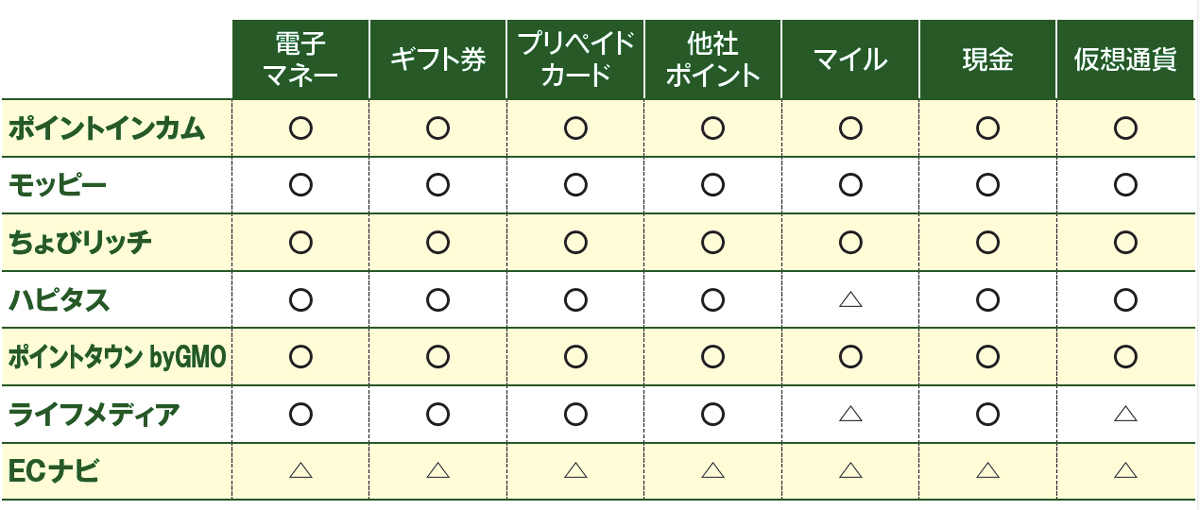

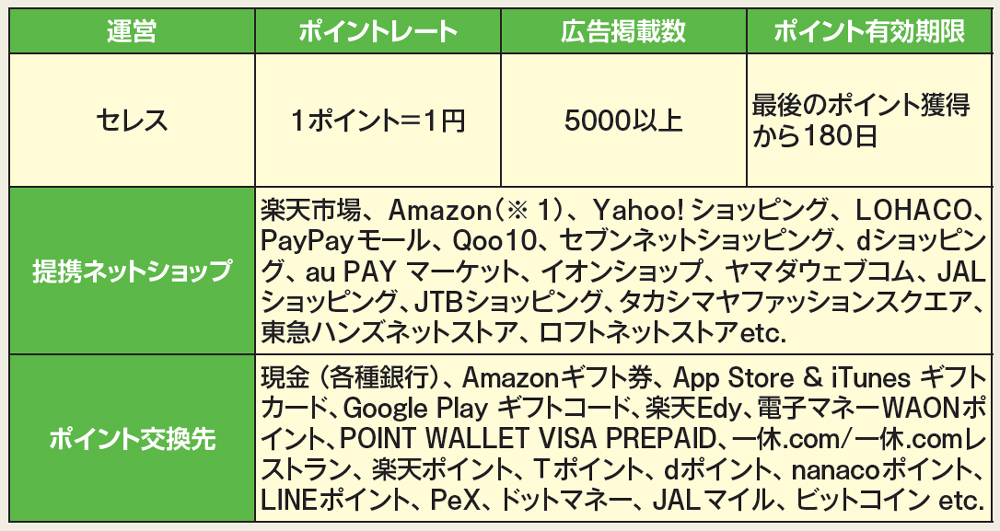

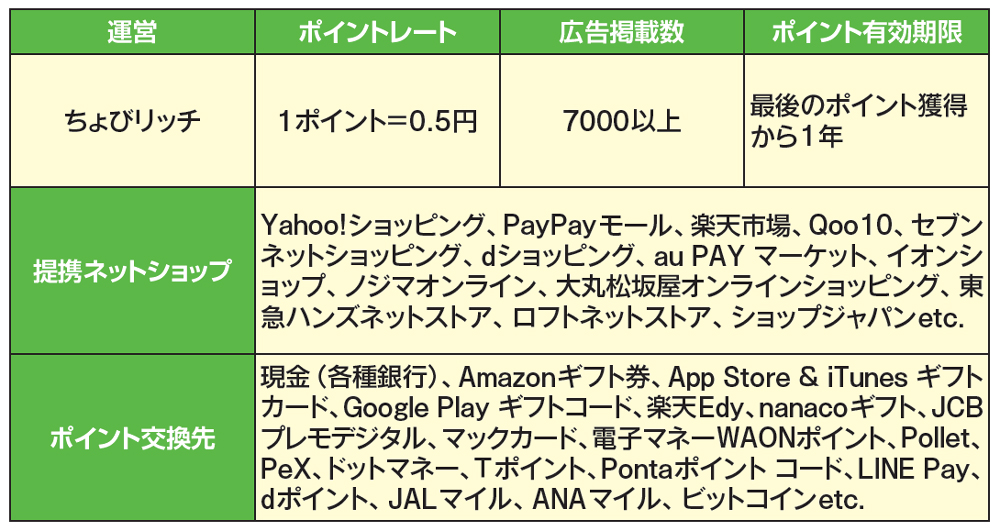

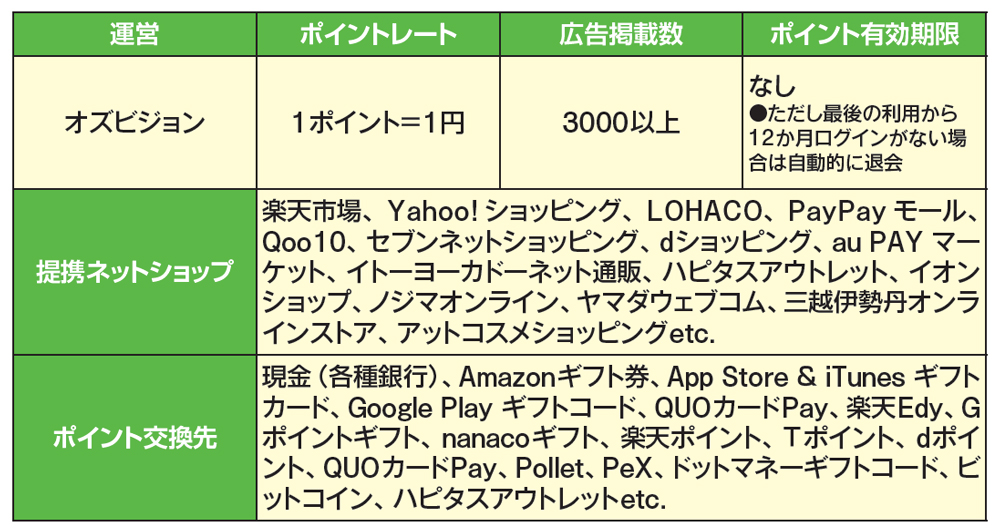

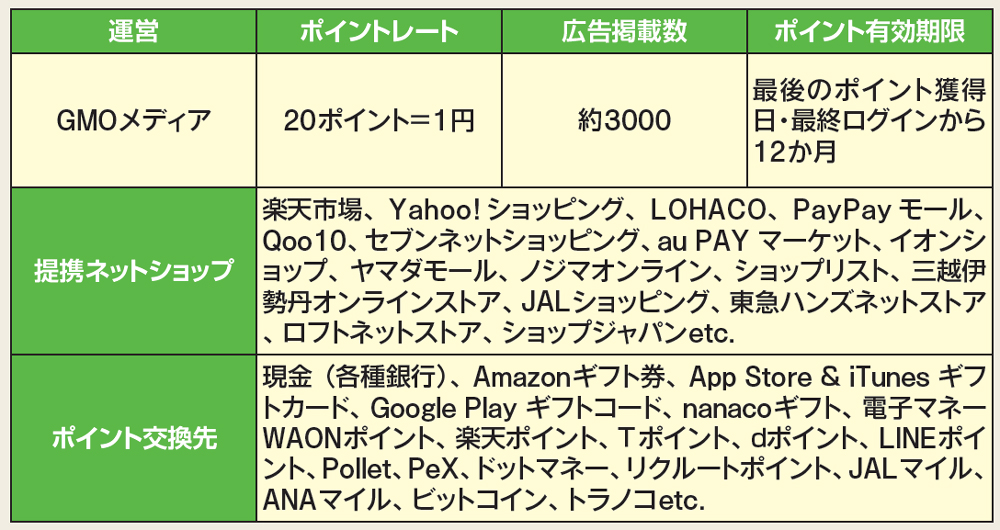

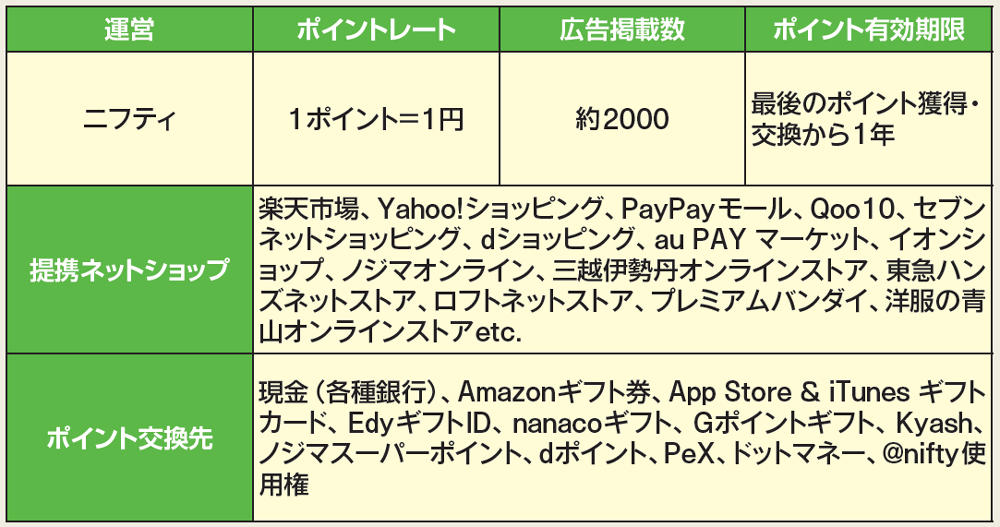

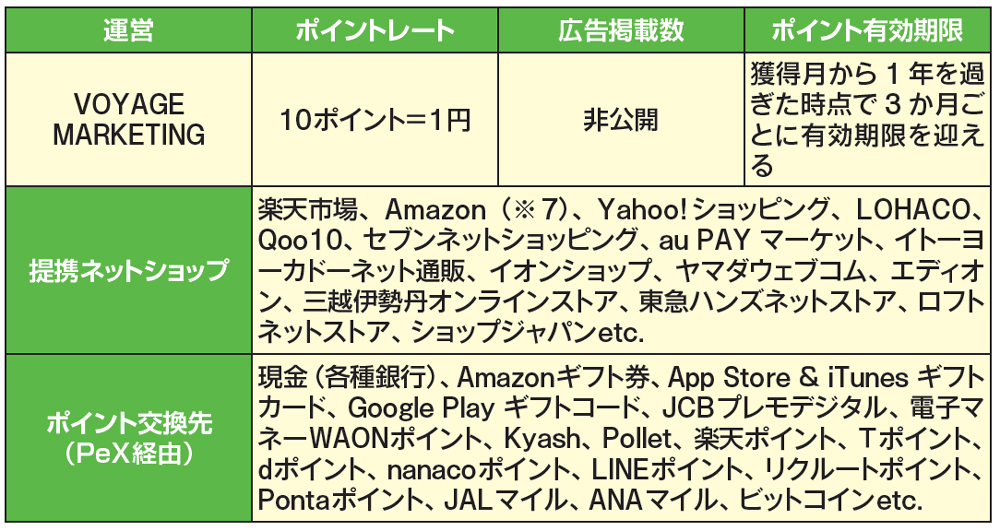

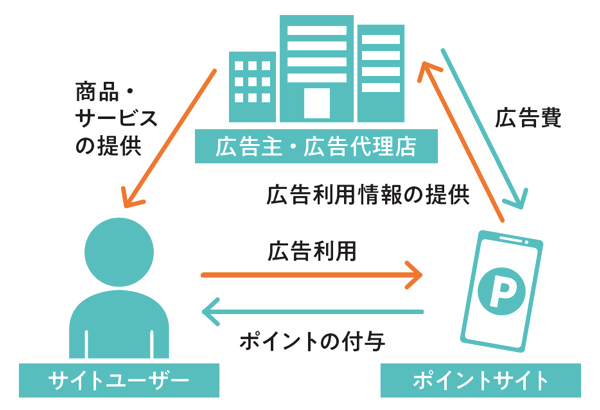

ポイントサイト経由でもっとおトクになる! ポイントサイトとは、そのサイトを経由して商品の購入などを行うと独自のポイントを獲得できるサービス。貯まったポイントは、電子マネーや他社ポイントと交換できる。以下の2つをはじめ、ふるさと納税サイトと提携しているサイトも多い。

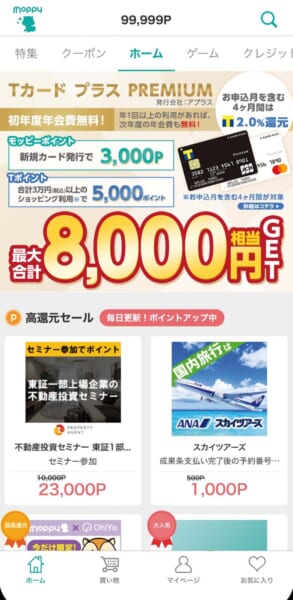

モッピー

JALマイルと高還元率で交換できることで人気。ふるなびなど8つのふるさと納税サイトに対応。寄付額の0.5〜5%のポイントを獲得でき、年末の特需期は10%還元となることも!

ポイントインカム

400万人以上が利用する定番サイト。楽天ふるさと納税など、様々なサイトと提携。寄付額に対してのポイント付与だけでなく、会員登録でポイント獲得できるサイトも。

【その3】

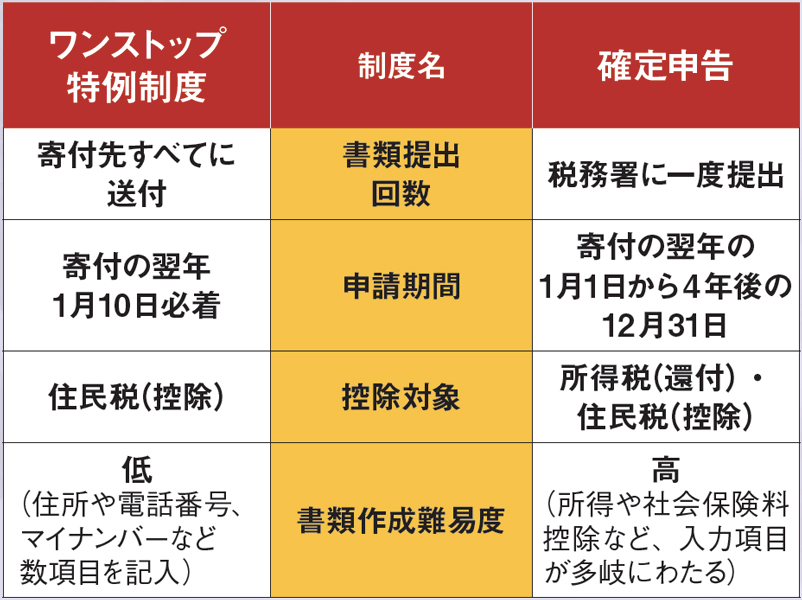

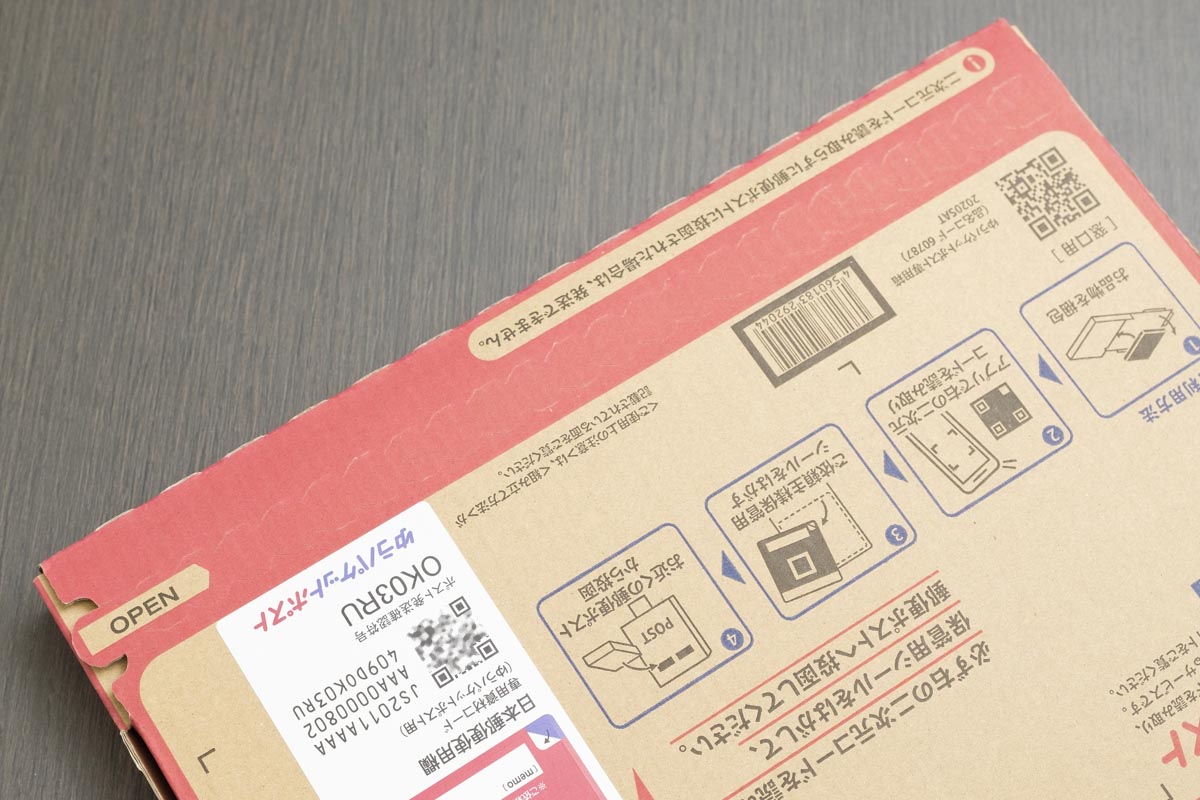

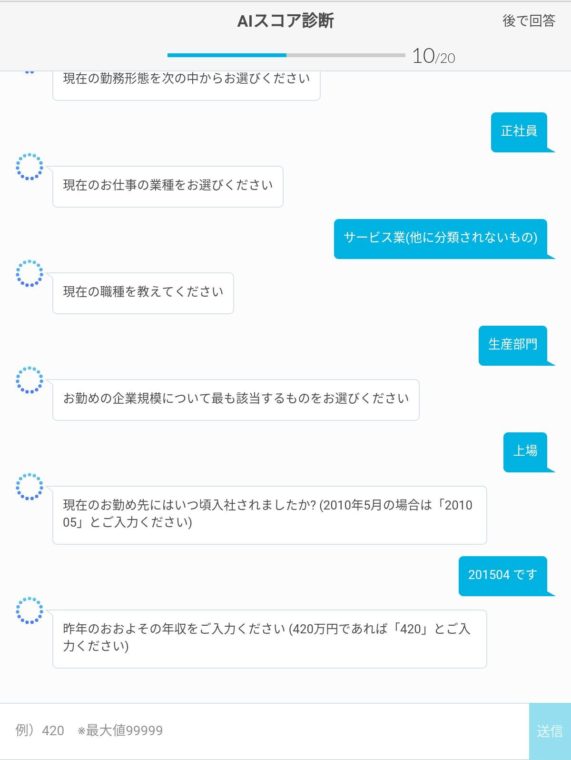

ふるさと納税で忘れてはならない控除申請は「ワンストップ特例制度」の利用がオススメ。寄付先が5つ以下などの条件を満たす人なら、必要書類を送るだけで控除の申請ができる。

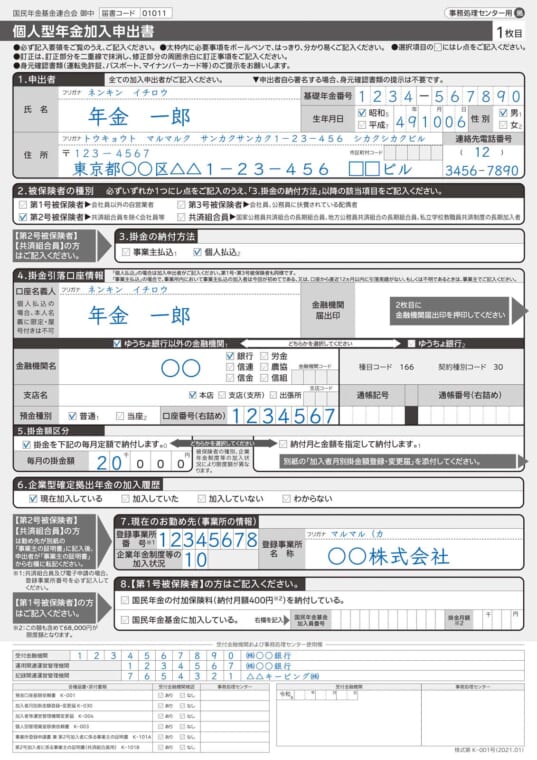

必要な手続きは申請書と本人確認書類を送るだけ!

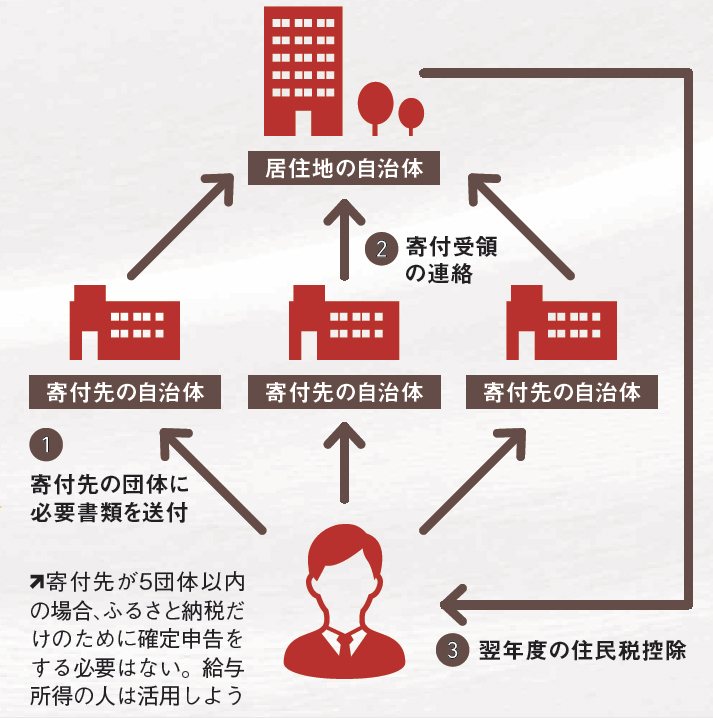

ワンストップ特例制度は、ふるさと納税のために設けられた寄付金の控除制度。申請方法は簡単で、寄付を行った自治体に申請書と本人確認書類を送付するだけ。その後は、寄付金の情報が居住先の自治体へと通達され、翌年度の住民税から控除される。寄付先が5か所までで、確定申告をしない人が、この特例制度を利用可能だ。

【ワンストップ特例制度の対象者】

1)ふるさと納税での寄付先が5団体以内である人

2)給与所得者(自営業者や医療費控除の対象者など、確定申告をする人は対象外)

ワンストップ特例制度の仕組み

【必要書類】

・ ワンストップ特例制度申請用紙 特例制度申請用紙は、総務省のウェブサイトや各ふるさと納税サイトからダウンロード可能だ。また、寄付先の自治体から、寄付受領証明書とともに送付されてくる場合もある。

・本人確認書類

ワンストップ特例制度の注意点

1)寄付先の自治体ごとに申請用紙の送付が必要 一度の送付で完結する確定申告とは異なり、寄付をしたすべての自治体にそれぞれ必要書類を送る必要がある。

2)翌年1月10日に申請用紙が必着

3)確定申告をすると無効になる

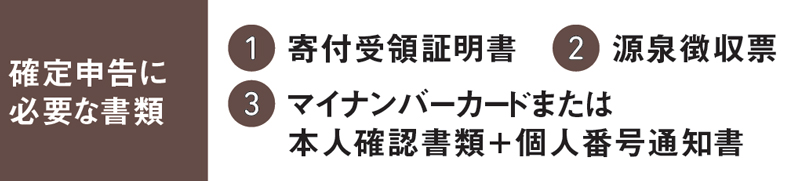

1月10日間に合わなくても大丈夫! 確定申告で控除を申請しよう

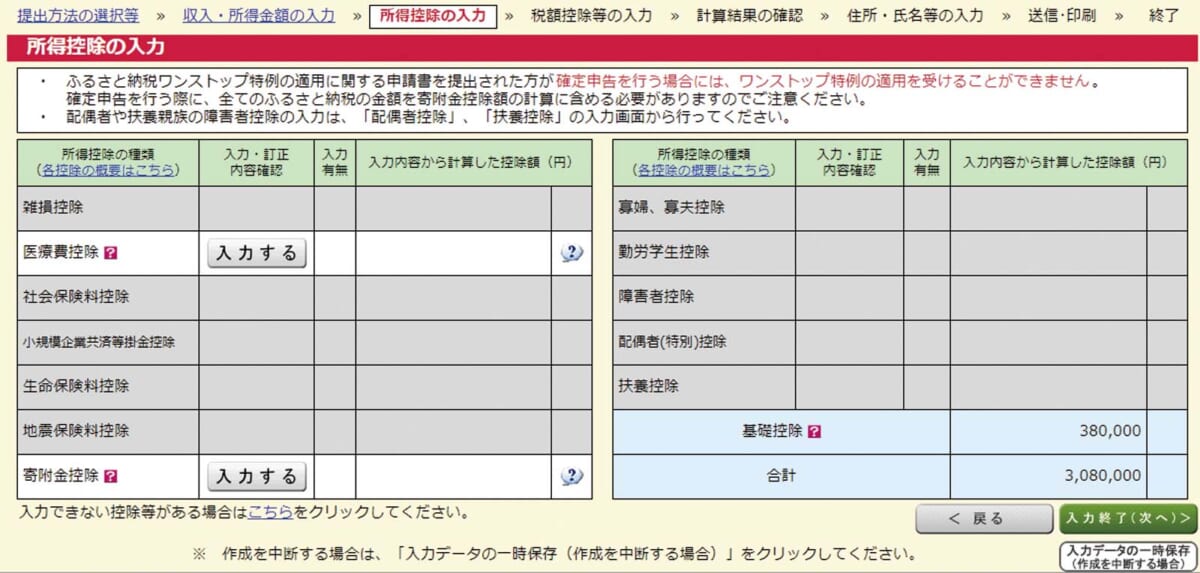

ワンストップ特例制度の非対象者や、締切日に間に合わなかった人は確定申告をすればOK。書類の作成はワンストップ特例制度よりもやや面倒だが、一度で完了するのはラクだ。

確定申告なら控除の申請の猶予が長い

医療費控除や住宅ローン控除の申告をする人や、6か所以上に寄付した人など、ワンストップ特例制度の非対象者は必ず確定申告を行おう。確定申告で控除を受ける場合、寄付した年に支払った所得税の還付およびその翌年度の住民税の控除を受けられる。ワンストップ特例制度に比べて申告期間の定めが緩く、5年後の年末までに申告すれば良いのもうれしい。

↑確定申告書は「国税庁 確定申告書等作成コーナー」で作成するのが手軽。源泉徴収票や寄付金受領証明書を用意し、画面の指示に従って必要事項を入力していけば申告書を作れる

↑ワンストップ特例制度と確定申告の違い。確定申告のメリットは、書類提出が一度で済むこと。それにより、費用面も安く抑えられる

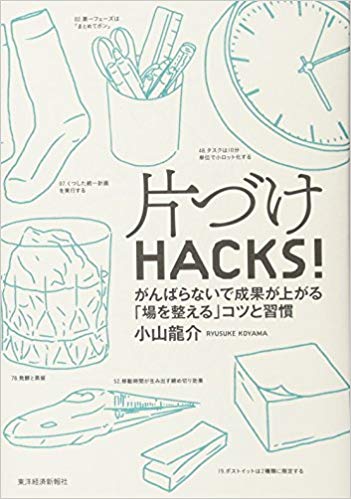

GetNavi編集部員が惚れ込んだ! おトクな返礼品セレクション

普段からたくさんのモノに触れている、情報誌「GetNavi」の編集部員が、無数の返礼品からオススメをセレクト。日ごろはなかなか手を出せないけれど、もらえたらうれしいと思える、バラエティに富んだ特産品が揃った。

①ドローンを始めるきっかけに!

千葉県銚子市 ドローンを使いこなす人材を育てる・ 体験コース90分 寄付金額3万円

ドローンの購入を検討している人を対象にした初級コース。当日はトイドローンを使い、マンツーマンまたは最大2名のグループで、基本操作のレクチャーや飛行体験を受けられる。

【ココに惚れた】 「興味はあるけれど、いきなり購入するのも……という人にピッタリ。操作の基本を学び、ドローンYouTuberを目指す第一歩になるかも!?」(編集長・川内一史)

②黒毛和牛ならではの旨みを堪能!

佐賀県唐津市 【創業60年】老舗肉屋の特上ハンバーグ10個 寄付金額1万2000円

ふるさと納税サイトの人気ランキング上位常連の逸品。九州産黒毛和牛をふんだんに使った、創業60年の味を自宅で楽しめる。140g×10個入りでボリュームも◎。

【ココに惚れた】 「夫婦2人暮らしなので、生モノではなく、保存しやすい真空パック冷凍のものを選びました。たくさん入っていて家計にもやさしい!」(副編集長・青木宏彰)

③普通の食パンが絶品のトーストに!

兵庫県加西市 アラジン グラファイトトースター AET-GS13B(W) 寄付金額3万円

0.2秒で発熱する特許技術「遠赤グラファイト」を搭載。高温で一気に焼き上げることで、外はカリッ、内はモチモチとしたトーストに。2枚まで同時に焼くことが可能。

【ココに惚れた】 「おいしいトーストを焼けて、見た目もオシャレだから生活が豊かに! 実売価格と寄付金額を比較すると、おトクに入手できるのもイイ」(デジタル担当・森 有史)

④本格派のいかめしが煮るだけで完成!

北海道森町 森町いかめしキット 12尾入(たれ付き) 寄付金額1万8000円

内浦湾に面した森町は海の幸が豊富な街。水揚げされたばかりの新鮮ないかと、もっちりのうるち米、もち米の組み合わせが絶品。調味液と煮るだけですぐに楽しめる。

【ココに惚れた】

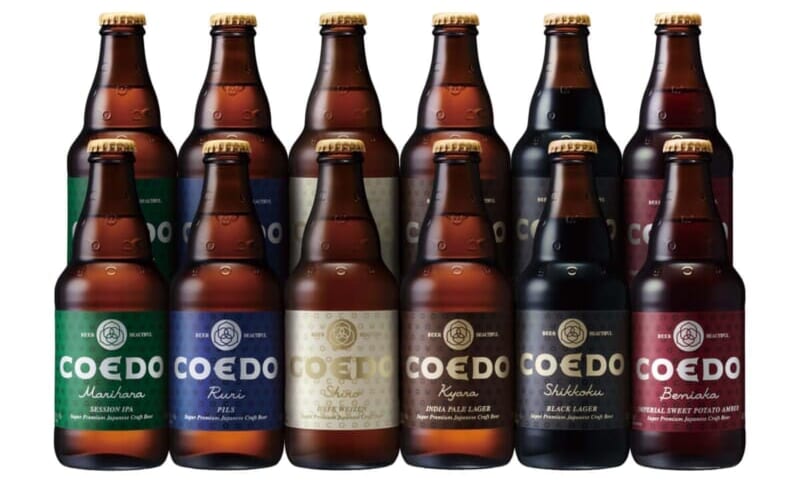

⑤大人気クラフトビールが全部入り!

埼玉県三芳町 コエドビール瓶12本セット( 毬花、瑠璃、白、伽羅、漆黒、紅赤 全6種×2本) 寄付金額1万5000円

埼玉県を代表するクラフトビール。三芳町の農家が栽培したサツマイモが原料の「紅赤-Beniaka-」や、華やかな香りが口の中に広がる「瑠璃-Ruri-」など6種がセットに。

【ココに惚れた】 「元々コエドビールのファンですが、全種揃っているお店はあまりないので、飲み比べできるのがうれしい! 贈り物にも向いています」(フード担当・鈴木翔子)

⑥高級マンゴーが完熟状態で届く!

宮崎県新富町 完熟マンゴー 宮崎県産 太陽のタマゴ 寄付金額2万円

宮崎県産で、糖度15度以上かつ質量350g以上の基準を満たした完熟マンゴーのブランド「太陽のタマゴ」が2玉セットに。濃厚な甘さと滑らかな食感で人気の逸品。

【ココに惚れた】 「自腹だと躊躇する価格の希少なマンゴーは、返礼品だからこそ味わえます。届くのは4〜7月なので、今年受け取りたい場合はお早めに!」(ファッション担当・金矢麻佳)