本格的なショットバーのように特別かしこまることなく、仲間と好きな酒を好きなだけ飲める自分仕様の宴の舞台、DIYで実現してみませんか?酒飲みのロマンが詰まったプライベート酒場の作り方、そのヒントを教えます。

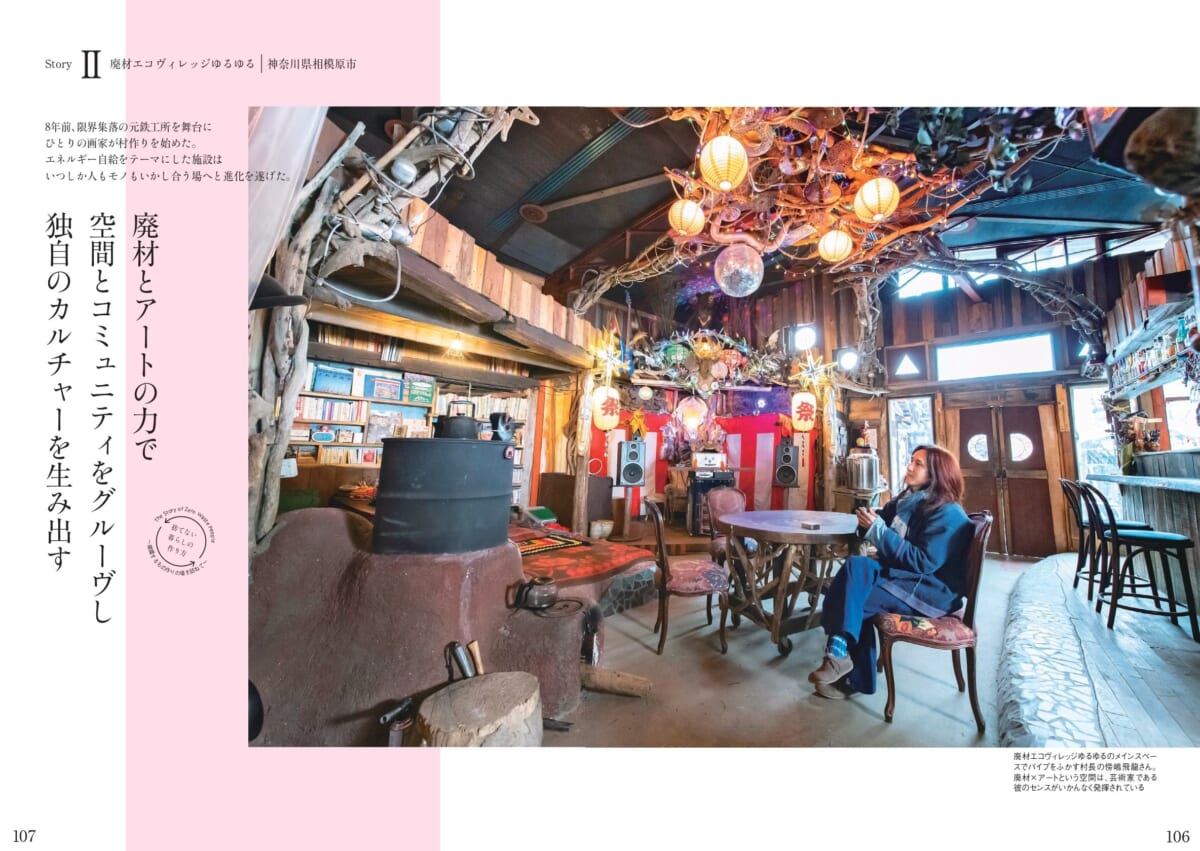

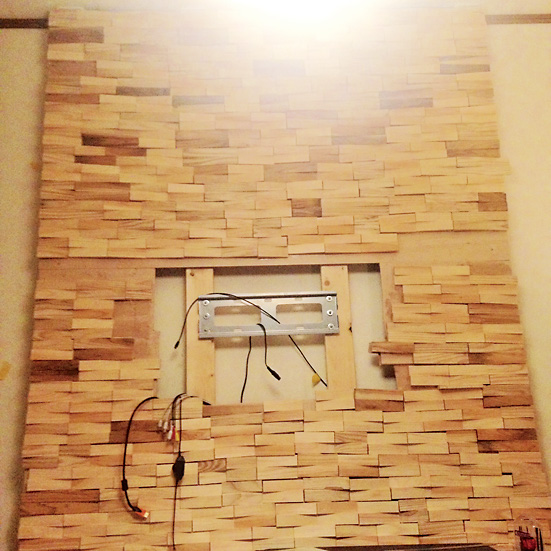

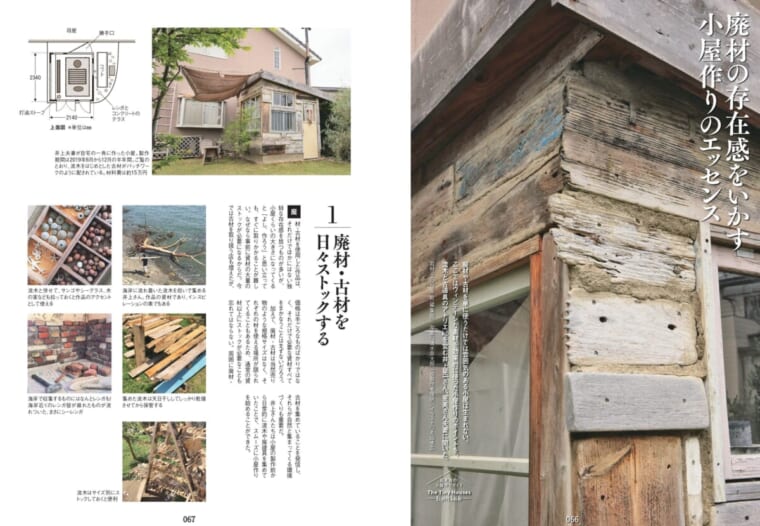

File02 廃材とセッションして作り上げるジャンクでアートなコミュニティバー

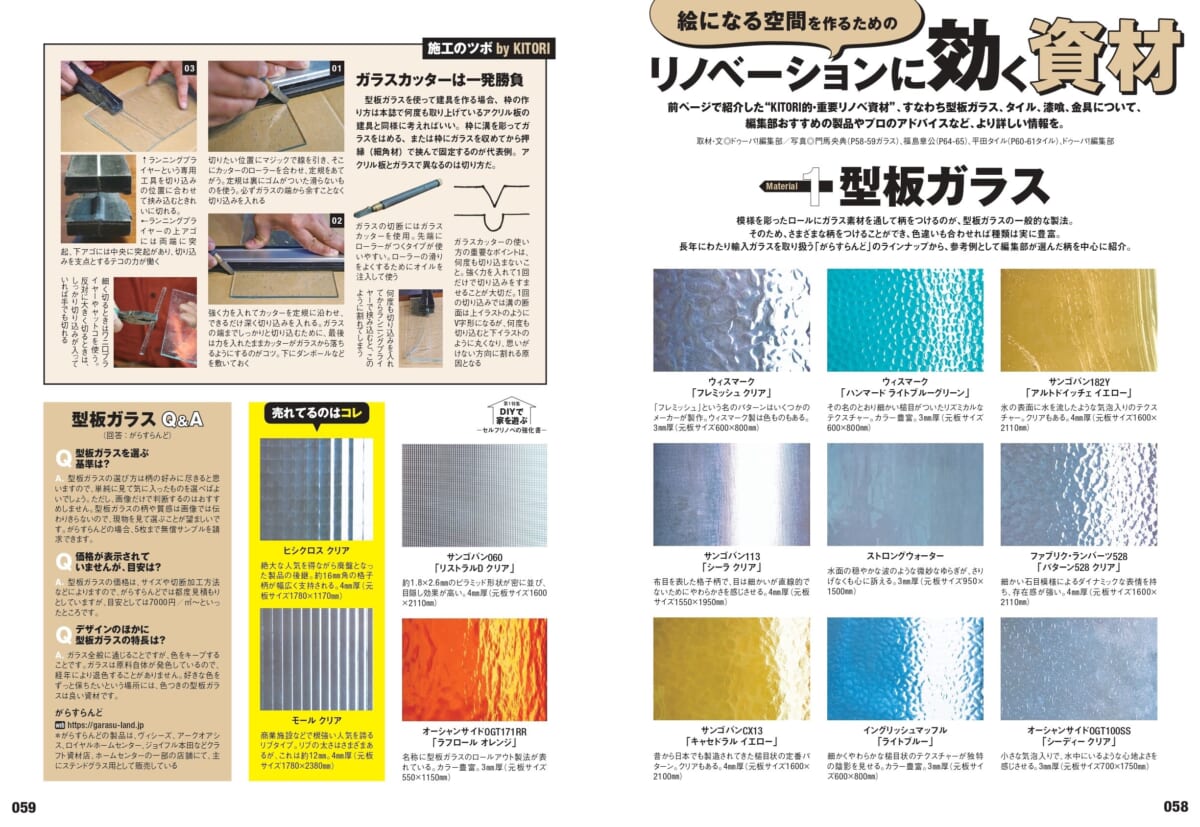

さまざまなところから集まった樹種も用途もバラバラだった廃材。そんな廃材を組み合わせることで生み出す唯一無二のくつろぎ空間

さまざまなところから集まった樹種も用途もバラバラだった廃材。そんな廃材を組み合わせることで生み出す唯一無二のくつろぎ空間

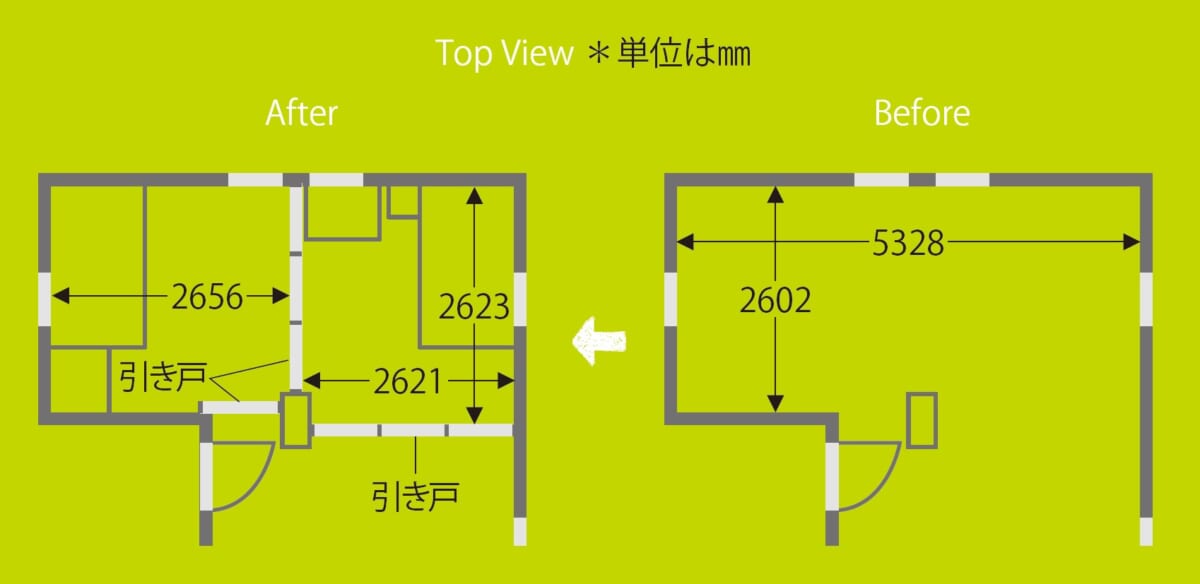

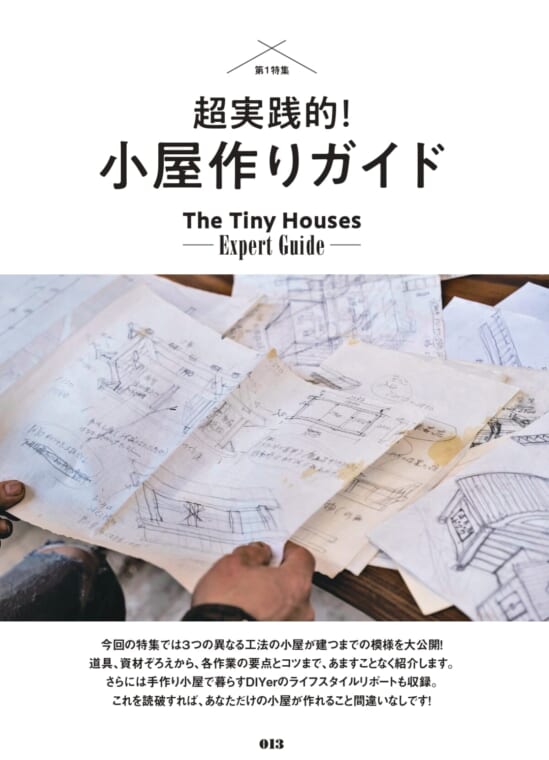

<DATA>

製作者…傍嶋飛龍さん(41歳)

DIY歴…6年

製作費用…ほぼタダ!(ビス、金具代のみ)

製作期間…約1年(現在も進化中)

芸術家やユニークな活動家が集まる神奈川県の藤野で「廃材エコヴィレッジゆるゆる」を主宰する傍嶋飛龍さん。その名のとおり、敷地内に作られている作品の材料はすべて廃材。メイン棟に作られたこのバーもしかり。味のある古材に囲まれた空間とお酒の相性は抜群。一度テーブルについたら最後、帰りたくなくなってしまう居心地のよさだ。

個人宅ではなく、コミュニティスペースなので酒棚に並ぶのはみな仲間が持ち寄った酒。日本酒、焼酎、ワインにウイスキー…大衆的なお酒から高級酒までバラエティあふれるラインナップが並ぶのはこのバーならでは。カウンターに立てば、見知らぬ人ともすぐに打ち解けるというものだ。またこの場所には水道が引かれていないので、近隣住民から許可を取り、山から流れる川の水を引っ張って給水。調理にはカセットコンロを利用している。

ちなみにパイプスモーカーであり、燻製好きの傍嶋さん。ときにはバーに煙好きな仲間が集まり、材料を持ち寄って煙がけを楽しむ「燻製バー」が開かれることもあるのだとか。年齢や職業、性別の異なる人々が集まるこのコミュニティバーでは、刺激的な出会いがあふれていると傍嶋さんは語る。

美味い酒に、旨いツマミ、落ち着ける空間。グラスを傾けてはもう何杯酒を注いだことだろう。あぁ、今日もまた家に帰れなくなってしまった…。

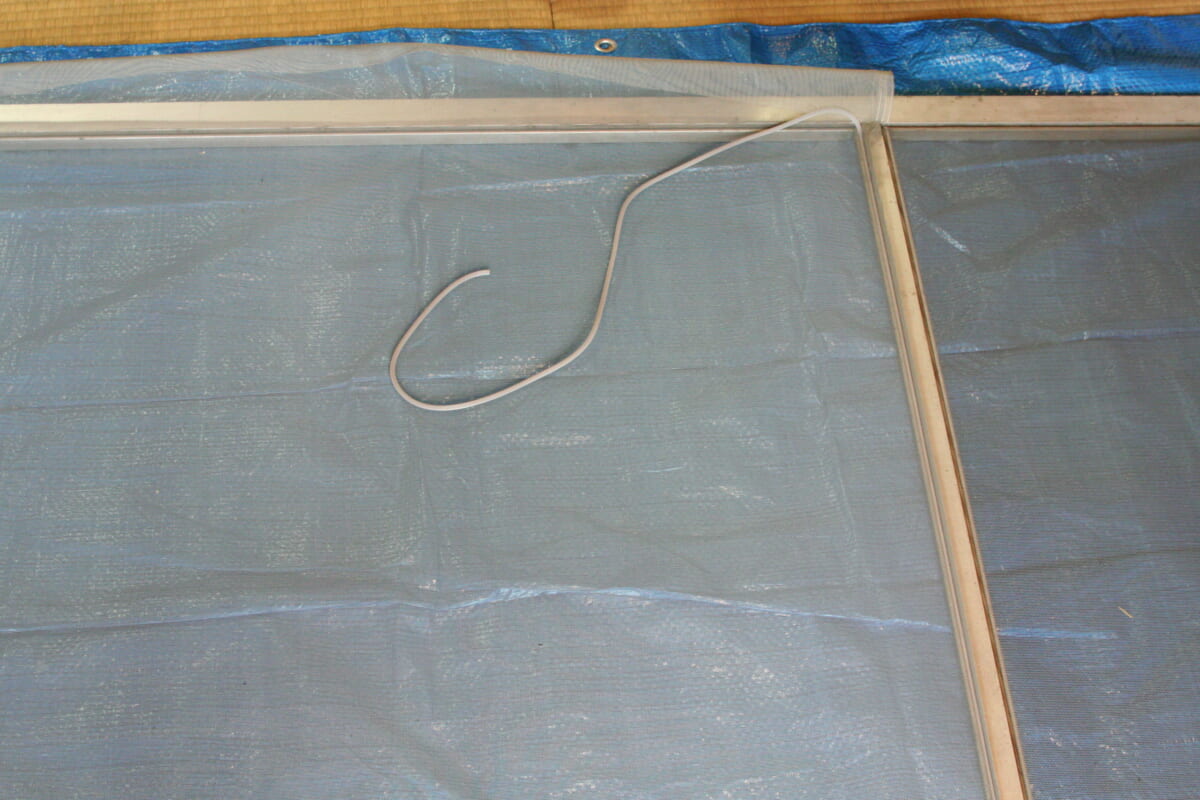

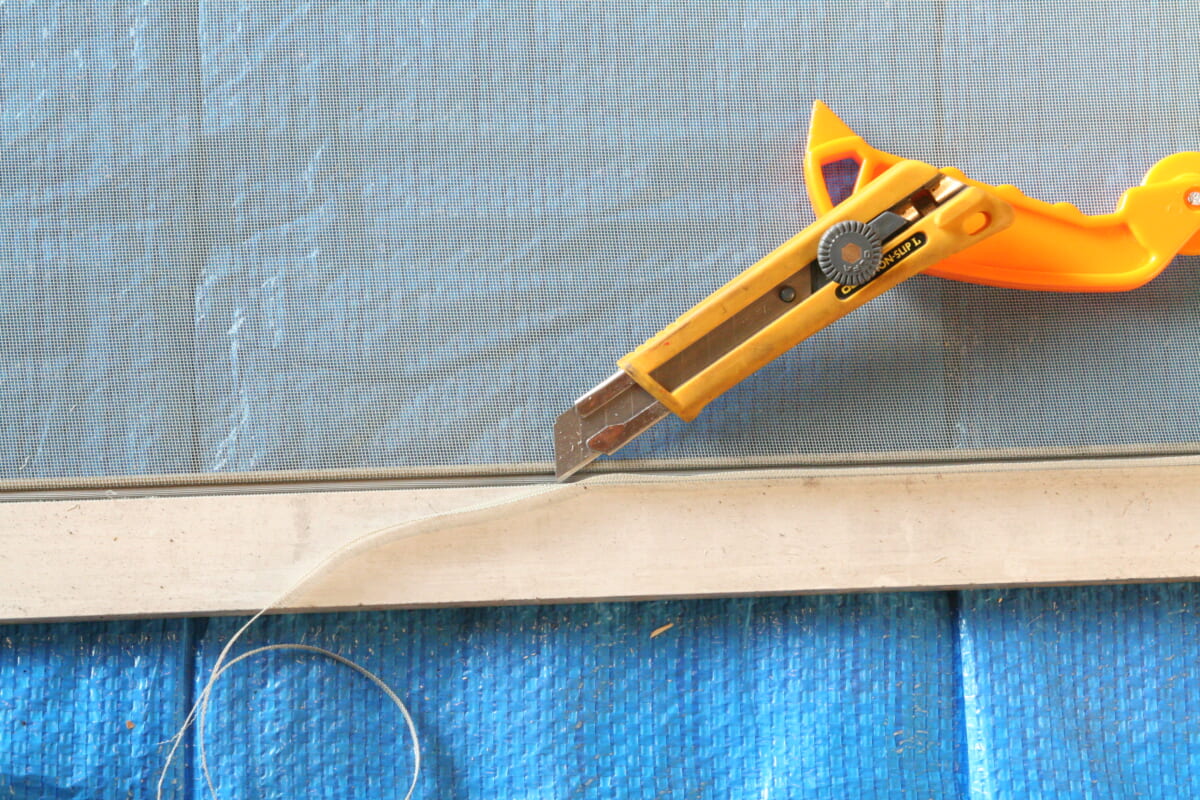

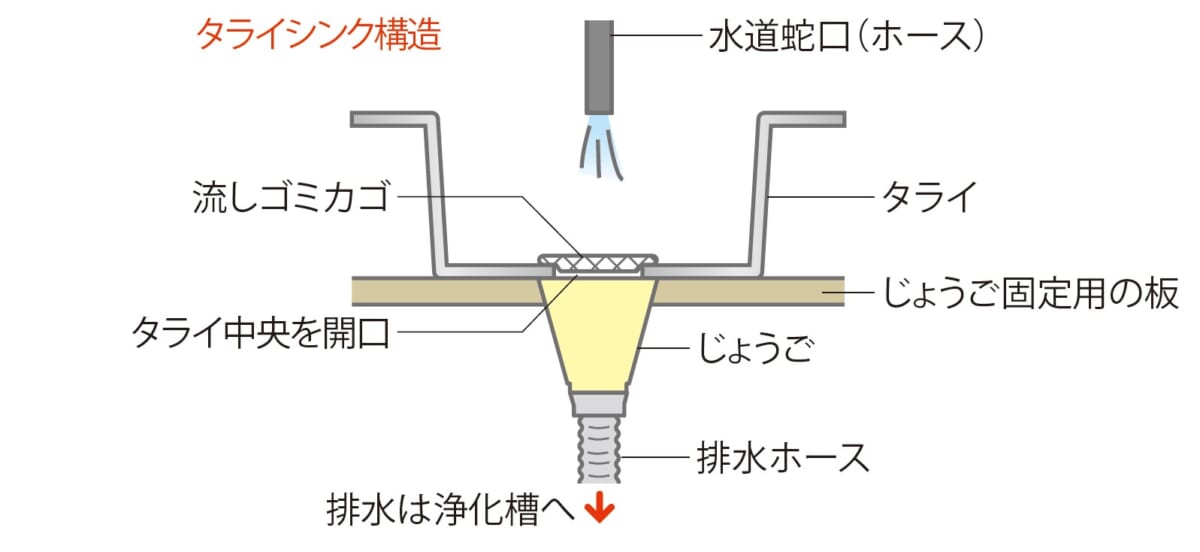

POINT1 自然の水を利用したお手軽タライシンク

大きなタライで作ったミニシンク。水は近くの川からホースで引いているので、基本的には出っぱなし。荒天などで一時的に水が枯れた際は右側のタンクに飲料水を入れて使用する

大きなタライで作ったミニシンク。水は近くの川からホースで引いているので、基本的には出っぱなし。荒天などで一時的に水が枯れた際は右側のタンクに飲料水を入れて使用する

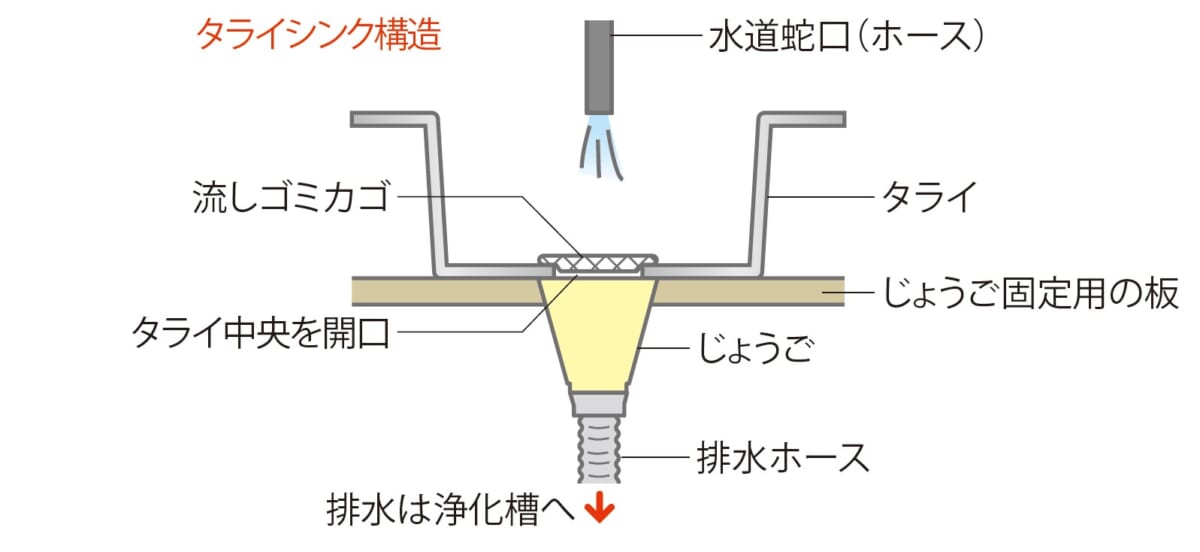

廃材バーの水回りを支えるのがこのタライシンク。水源は近くの川から許可を得てホースで引っ張ってきている。見てのとおり、シンクには大きなタライを利用。中央に排水穴をあけ、じょうごを介して排水ホースへとつなげている。排水は地中にある浄化槽へ向かうのだが、傍嶋さんの場合、使用した食器や調理器具はキッチンペーパーでよく汚れをふき取り、洗剤を使用せずに洗っている。

100円ショップで買ったというお米用のじょうごを排水パーツとして使用

100円ショップで買ったというお米用のじょうごを排水パーツとして使用

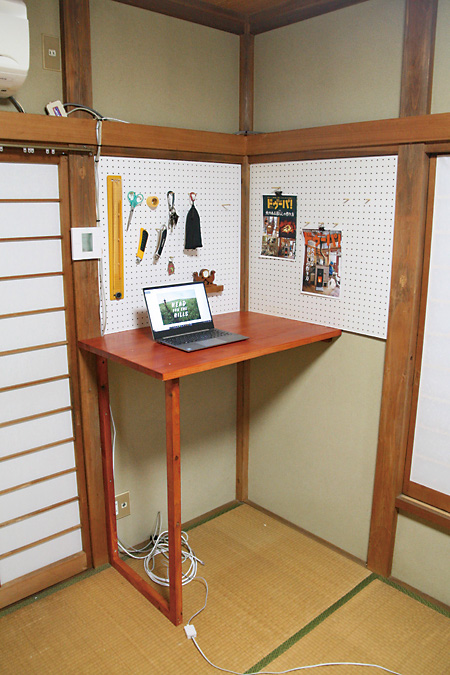

POINT2 カウンター内部の面白整理術を拝見

バーカウンター内部。室内に壁に沿うように廃材でやぐらを立て、その下部分をキッチンスペースとしている

バーカウンター内部。室内に壁に沿うように廃材でやぐらを立て、その下部分をキッチンスペースとしている

調理道具や食器などが収められたカウンター内部。背面は建物の壁を利用し棚や作業台を製作。バーに必要な雑多な道具類をきれいにまとめている。カウンター裏の調理台にはステンレス板を敷き、その上でコンロなど火器を使用する。音響機器やスピーカー、冷蔵庫などの電化製品もすべて廃材。「冷蔵庫は暑い季節しか稼働させない。普段はただのキャビネット」と傍嶋さん。

お皿やグラス、カトラリーは給食用のアルミケースで整理整頓。表面に書かれたクラス番号が懐かしい

お皿やグラス、カトラリーは給食用のアルミケースで整理整頓。表面に書かれたクラス番号が懐かしい

流木をポールにして、番線を折り曲げたフックで鍋やパンなど吊り下げ収納

流木をポールにして、番線を折り曲げたフックで鍋やパンなど吊り下げ収納

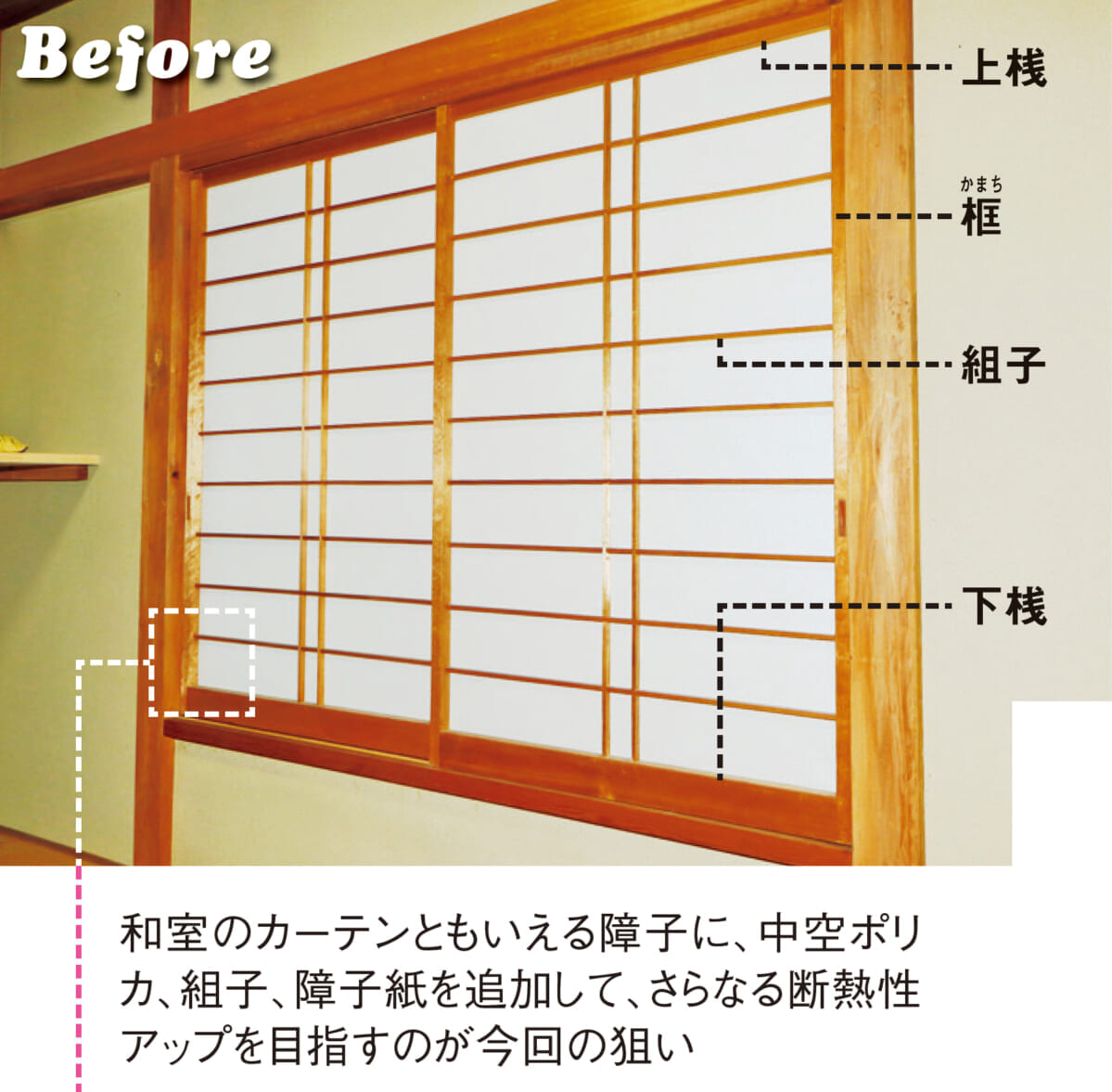

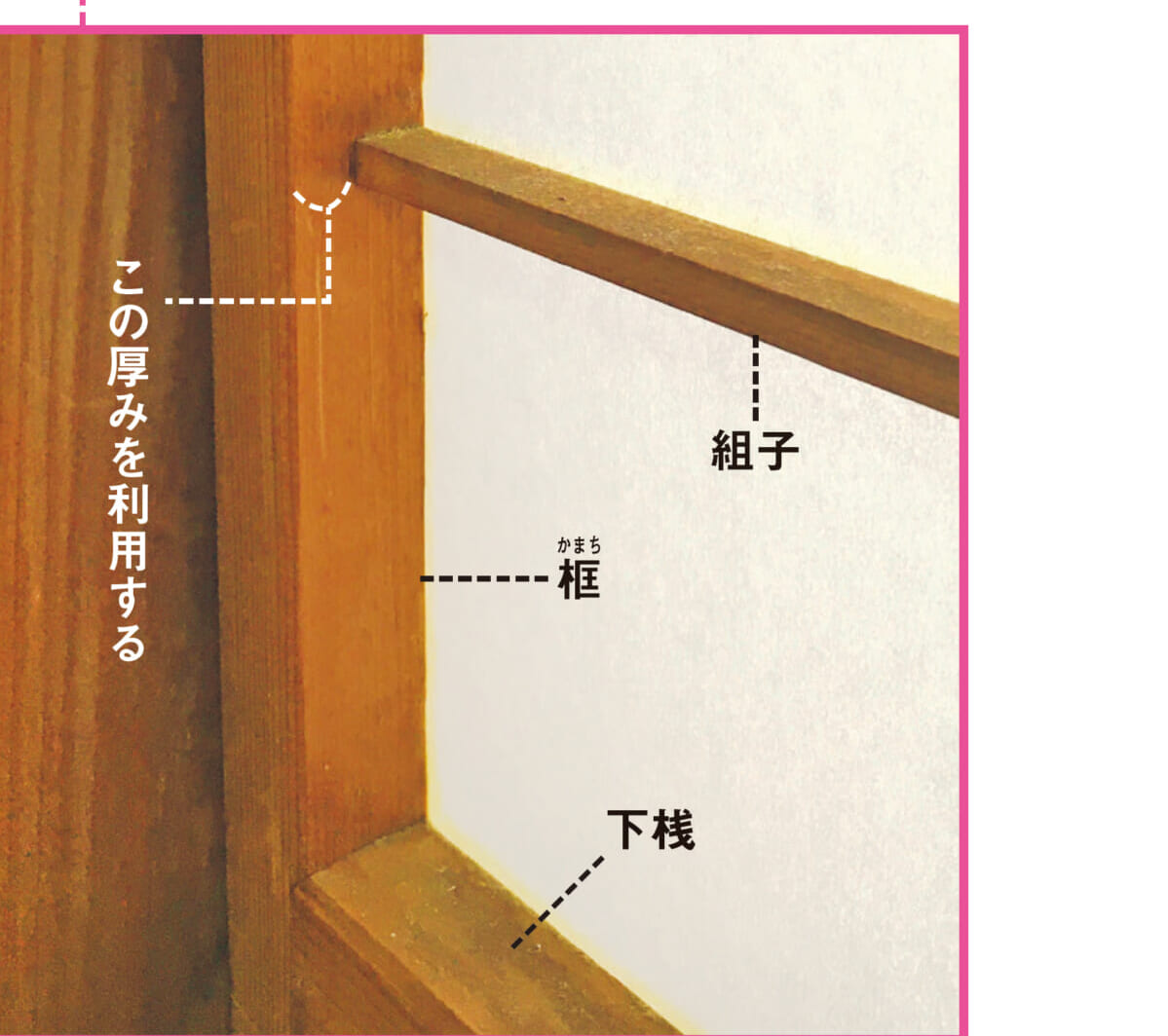

POINT3 実は材を接いでいるカウンターテーブル

スタンディングスタイルのカウンターテーブル。幅は3400mmで高さは920mm

スタンディングスタイルのカウンターテーブル。幅は3400mmで高さは920mm

バーカウンターのテーブルには肉厚の板材を使用。一見、長い一枚板を固定しているように見えるが、実は材を接いでいる。接いだ部分の切れ目は見えないよう、銅板でカバーすることで見た目がきれいなうえ、ユニークさもアップ。なおテーブル高さはいろんなレストランやバーを調べ、一番しっくりくる高さに決めたのだとか。

実はこのカウンターテーブル、一枚板ではない。長さが若干足りなかったので、他の材で延長し、材の切れ目を銅板でカバー

実はこのカウンターテーブル、一枚板ではない。長さが若干足りなかったので、他の材で延長し、材の切れ目を銅板でカバー

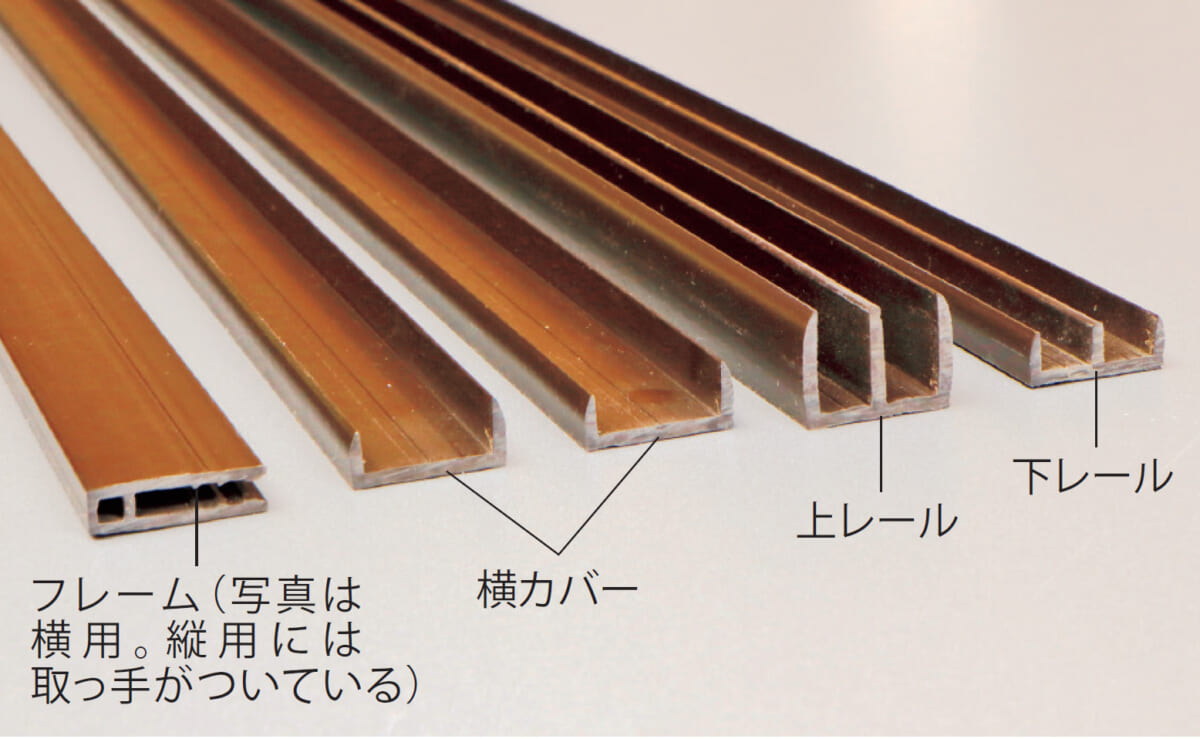

POINT4 耳付きの棚板と煤竹でシェア酒棚をオシャレに

さまざまな酒が並ぶリカーラック。荒々しい耳付き板と煤竹が琥珀色の液体を引き立てる

さまざまな酒が並ぶリカーラック。荒々しい耳付き板と煤竹が琥珀色の液体を引き立てる

カウンター上部の酒棚には、あえて存在感のある耳付き板をチョイスして、華やかさを演出。こぼれ止めに古民家から出たという煤竹を使っているところもニクい。煤竹と柱の固定には、トタン瓦をサドルバンド形状にカットしたものを使用。

酒棚の支柱には流木を使用。自然の造形がバーの雰囲気作りにひと役買っている

酒棚の支柱には流木を使用。自然の造形がバーの雰囲気作りにひと役買っている

POINT5 ゆっくりくつろげるテーブル席もあります

廃材バーにはスタンディングスタイルだけではなく、テーブルシートも用意。大きなベンチは廃業したレストランから引き上げたものをそのまま使っているのだとか。薄暗いシートを頭上から照らすのは工事現場用の作業灯。不思議とこの雰囲気にぴったりマッチしている。

これまた味のあるテーブル席。アナログなブラウン管テレビが懐かしい

これまた味のあるテーブル席。アナログなブラウン管テレビが懐かしい

POINT6 カセットコンロにコーヒー焙煎機をドッキング

たまたま手回し式のコーヒーロースターをゲット。この形を見てピンときた傍嶋さん。L字金具でカセットコンロの上にロースターを固定。オリジナルのコーヒー焙煎機に。煎りたてのドリップコーヒーが味わえる…居心地のいいバーの必須アイテムです。

カセットコンロと焙煎機を合体!

カセットコンロと焙煎機を合体!

写真◎田里弐裸衣

*掲載データは2017年12月時のものです。