家族の大切な一員であるペット。最近ではペットを室内で飼う家庭が多くなっていますが、犬や猫の爪でフローリングや畳などを傷めたり、ハムスターやフェレットが柱を噛んでしまったりと、快適な環境が壊されている場合も見受けられます。けれど、そこでペットを怒ってしまうのはペットにとって大きなストレス。また臭いや汚れ、ノミやダニなどは人にとってもストレスになります。こうした問題を解消するために、人もペットも伸び伸びと暮らせる快適な環境を作るリフォームをしてみましょう。ここでは壁・床の代表的な素材のほか、臭いやキズの補修について紹介していきます。

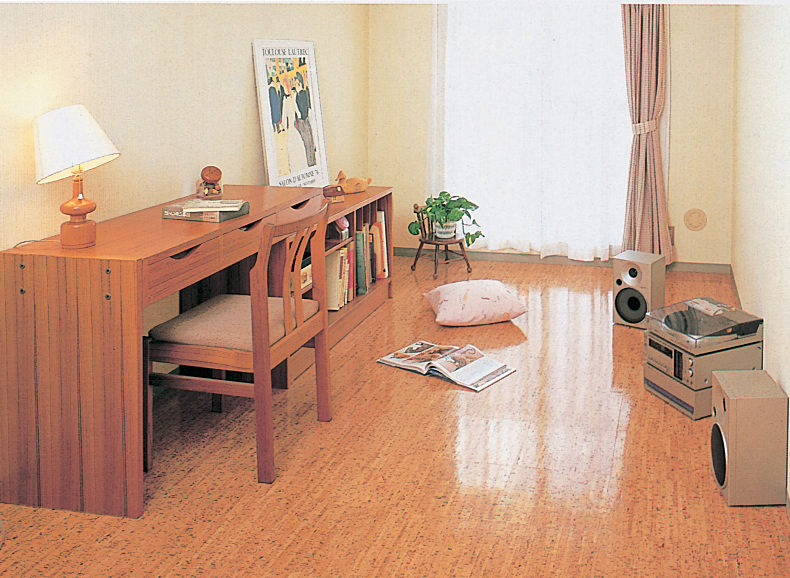

↑ペットを家族の一員として、お互いに快適に暮らせる環境を作り、ストレスのない暮らしを心がけましょう

↑ペットを家族の一員として、お互いに快適に暮らせる環境を作り、ストレスのない暮らしを心がけましょう

【①壁材】

人にもペットにも快適な壁材を選ぼう!

ペットによって起こる引っかきキズや汚れなどが目立つ壁。特に猫の場合は爪とぎによってボロボロにされてしまう部材です。壁材を替えることでキズや汚れの補修と予防をし、さらに吸放湿性や消臭、消音効果を上げましょう。

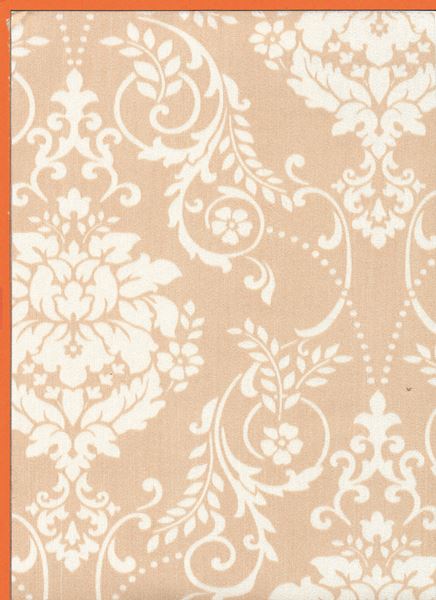

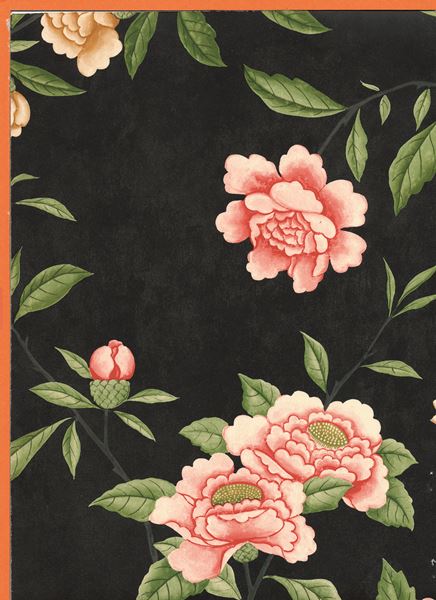

その1「クロス(壁紙)」=手軽にリフォームできる経済的な壁材

消臭や抗菌などペット向けに作られたものが販売されています。手入れも簡単なものが多く、水拭きなどですぐに汚れが落ちるものも。キズや汚れが目立ってきたら簡単に張り替えできるのも魅力。「ペット共生用壁紙」などの名称で売られています。

↑人もペットも快適で、手入れも簡単なクロスに張り替えてみましょう

↑人もペットも快適で、手入れも簡単なクロスに張り替えてみましょう

【評価】

手入れのしやすさ:普通/キズのつきにくさ:普通/消臭・防臭効果:よい

その2「腰壁」=インテリアリフォームとしても効果的

ペットの届く範囲だけのキズや汚れが防げる壁材。壁紙の上から取りつけるだけで、さらに手入れが簡単になります。最近では既設の壁紙の上から簡単に張りつけられるものも販売されています。インテリアリフォームとしても効果的な壁材です。

↑ペットのキズ対策だけでなく、部屋をおしゃれにする効果もあります

↑ペットのキズ対策だけでなく、部屋をおしゃれにする効果もあります

【評価】

手入れのしやすさ:普通/キズのつきにくさ:普通/消臭・防臭効果:よい

その3「エコカラット」=美しい仕上がりと家の中の空気を換える壁材

ペットのみならずシックハウス対策にも有効な、呼吸する内壁用建材。壁紙とは違う魅力を持ち、優れた脱臭効果を発揮してペットやタバコ、トイレのニオイを大幅にカット。吸湿性にも優れ、湿度を40〜70%に保ちカビやダニの繁殖を抑制、結露の発生も抑えることができる壁材です。

↑さまざまなバリエーションがあり、イメージ通りのコーディネートが可能。LIXILから発売されています

↑さまざまなバリエーションがあり、イメージ通りのコーディネートが可能。LIXILから発売されています

【評価】

手入れのしやすさ:よい/キズのつきにくさ:よい/消臭・防臭効果:よい

その4「塗り壁」=吸放湿性にすぐれた伝統的な壁材塗り壁

湿気の多い日本では古くから使われてきた代表的な壁材。とくに珪藻土は吸放湿性に優れ、日本の家屋に最適な素材です。最近では環境や健康のほか、自然素材としても注目を大きく集めています。人によい素材ということは、ペットにもよい素材と言えます。

↑幅広いインテリアコーディネートも可能な、伝統的に使われている日本の気候に適した壁材です

↑幅広いインテリアコーディネートも可能な、伝統的に使われている日本の気候に適した壁材です

【評価】

手入れのしやすさ:普通/キズのつきにくさ:よい/消臭・防臭効果:よい

【②床材】

床材選びが重要なポイント

ペットの居場所となるリビングや廊下などは、ペットのことを考えた床材選びをしましょう。キズのつきにくさ、掃除のしやすさのほか、マンションなどの集合住宅の場合には、階下への音にも配慮して床材の材質や特性を吟味し、メリット・デメリットを考えたリフォームをするように心がけましょう。

その1「フローリング」=今いちばん使われている床材

合板のフローリングの場合、ペットの爪で表面の板がはがされやすいですが、無垢板のフローリングならはがされる心配がありません。フローリング材は塗装面がアンモニアに弱いため、ペットのオシッコによるシミに注意が必要です。また、滑りやすいので、滑りどめのコーティングをしてあげるとよいでしょう。最近では、汚れや水などに強い加工が施されたフローリング材も販売されています。

↑ペットのためにフローリングには滑りどめのコーティングをしてあげたいです

↑ペットのためにフローリングには滑りどめのコーティングをしてあげたいです

【評価】

手入れのしやすさ:普通/キズのつきにくさ:普通/消臭・防臭効果:普通

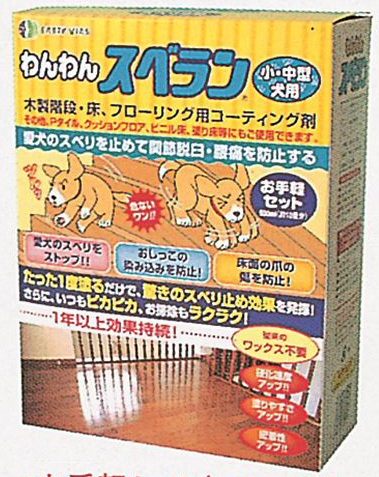

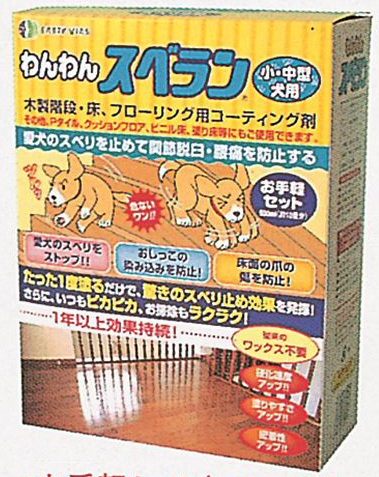

コーティング剤について

床をワックスで手入れするのはペットの健康にはあまりよくないので、ワックスではなくコーティング剤を使いましょう。ペット向けの製品の場合、キズや汚れ防止のほか、滑りをとめて脱臼や腰痛などを防止する効果も持っています。

↑簡単な施工で防滑効果を発揮するペット用のコーティング剤が市販されています

↑簡単な施工で防滑効果を発揮するペット用のコーティング剤が市販されています

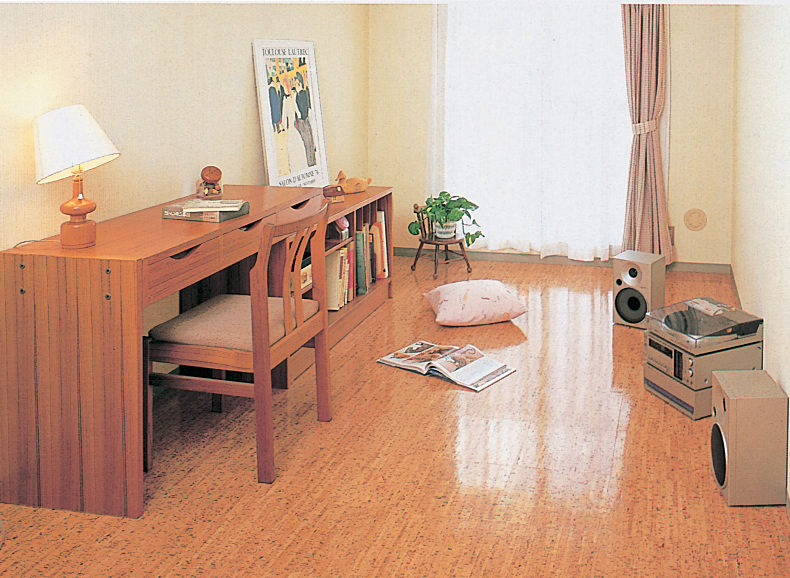

その2「コルク」=自然の風合いを持つ床材

天然素材を使用したコルクは断熱性、保温性、衝撃吸収性、吸音性、防音性など、あらゆる面ですぐれた素材。近年では既設の床上に施工できる接着剤不要の製品もあり、手軽にリフォームすることが可能です。また、足触りもやわらかく滑りにくいので、ペットと暮らすリフォームの素材として最適な床材といえるでしょう。

↑人に優しい素材でシックハウス対策として注目され、最近ではペットを飼う人からも注目を浴びています

↑人に優しい素材でシックハウス対策として注目され、最近ではペットを飼う人からも注目を浴びています

【評価】

手入れのしやすさ:よい/キズのつきにくさ:よい/消臭・防臭効果:よい

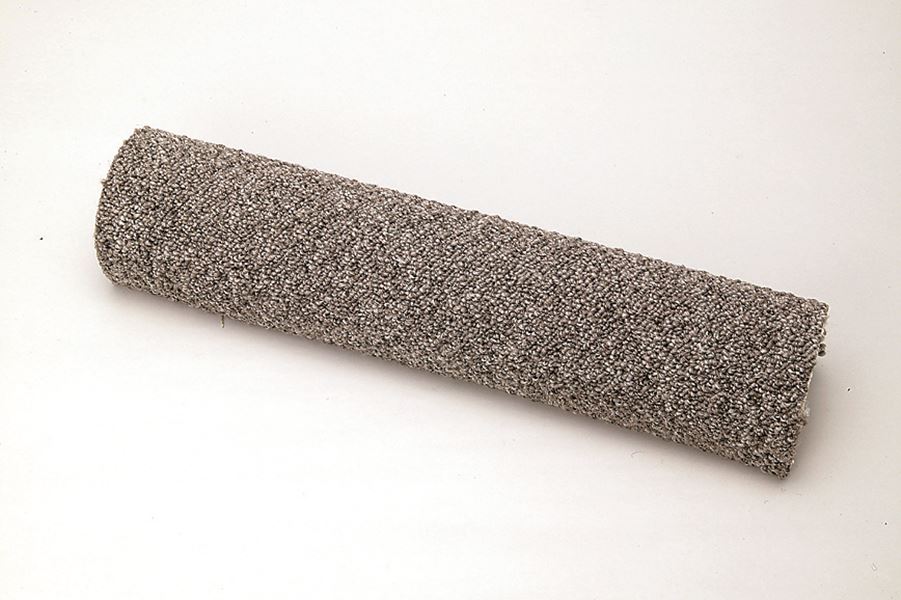

その3「カーペット」=手軽で簡単に施工できる床材

カーペットは敷くだけで簡単に施工できる身近な床材ですが、掃除に手間がかかることやシミになりやすいなどデメリットもあります。しかし最近では、防音効果や消臭効果、防ダニ加工などを施された製品も多く販売されています。ペットの爪などがあまり引っかからないように、まずは毛足の短いものを選びましょう。

↑インテリアコーディネイトに近いです。しかし、防音効果などのほかペットの健康面にも効果があります

↑インテリアコーディネイトに近いです。しかし、防音効果などのほかペットの健康面にも効果があります

その4「クッションフロア」=手軽に模様替えができるシート

保温性、衝撃吸収性にすぐれて水にも強く、一般的には洗面所や台所などに使用されることが多いです。手入れが簡単なのとコストもあまりかからず施工もでき、ペットのいる部屋にも使われることが多いです。適度な弾力性がありますので、ペットの足にもあまり負担がかかりません。

↑一般的には水まわりに使われることが多いです。しかしペットにも向いているため選択する人も少なくありません

↑一般的には水まわりに使われることが多いです。しかしペットにも向いているため選択する人も少なくありません

【評価】

手入れのしやすさ:よい/キズのつきにくさ:よい/消臭・防臭効果:普通

その5「タイル」=汚れに強く手入れもお手軽

ベランダや庭などに使用することが多いタイルは、水拭きもできて手入れも簡単。汚れにも強く滑りにくい床材です。屋外で使われることの多いタイルですが、最近では室内で使うことができる製品も多くあります。床暖房との組み合わせなら1年中快適な環境を作ることができます。

↑ベランダや庭など屋外に適した材質ですが、最近では屋内で使用する人も増えています

↑ベランダや庭など屋外に適した材質ですが、最近では屋内で使用する人も増えています

【評価】

手入れのしやすさ:よい/キズのつきにくさ:よい/消臭・防臭効果:普通

【③ニオイ対策ほか】

ニオイ対策、安全対策、キズ補修etc.

最後に、気になるニオイ対策や安全対策について見ていきましょう。人にとっては当たり前でも、ペットにとってはストレスになることもあるので要注意です。

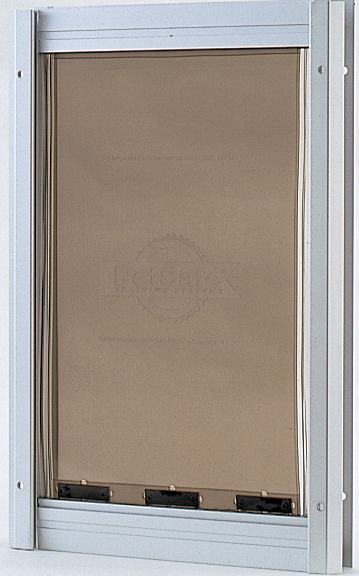

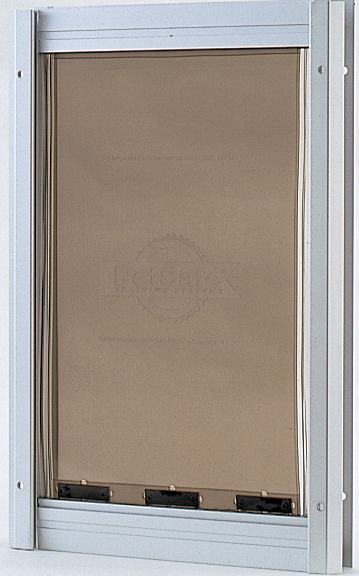

その1「ペット用ドア・ゲート」=ストレスのない室内環境を作る

ペットが開けることができないドアは、ペットにとってはストレスの原因。自由に行き来できるペット用のドアを設置してペットのストレスを軽減してあげましょう。また、ペットにとって危険なため入ってほしくない場所にはゲートを設置して、安全を確保することも忘れずに。

↑ドアを加工して取りつけできるペット用ドアは、多数市販されています

↑ドアを加工して取りつけできるペット用ドアは、多数市販されています

↑ペットの安全を確保するペット用ゲートも豊富に用意されています

↑ペットの安全を確保するペット用ゲートも豊富に用意されています

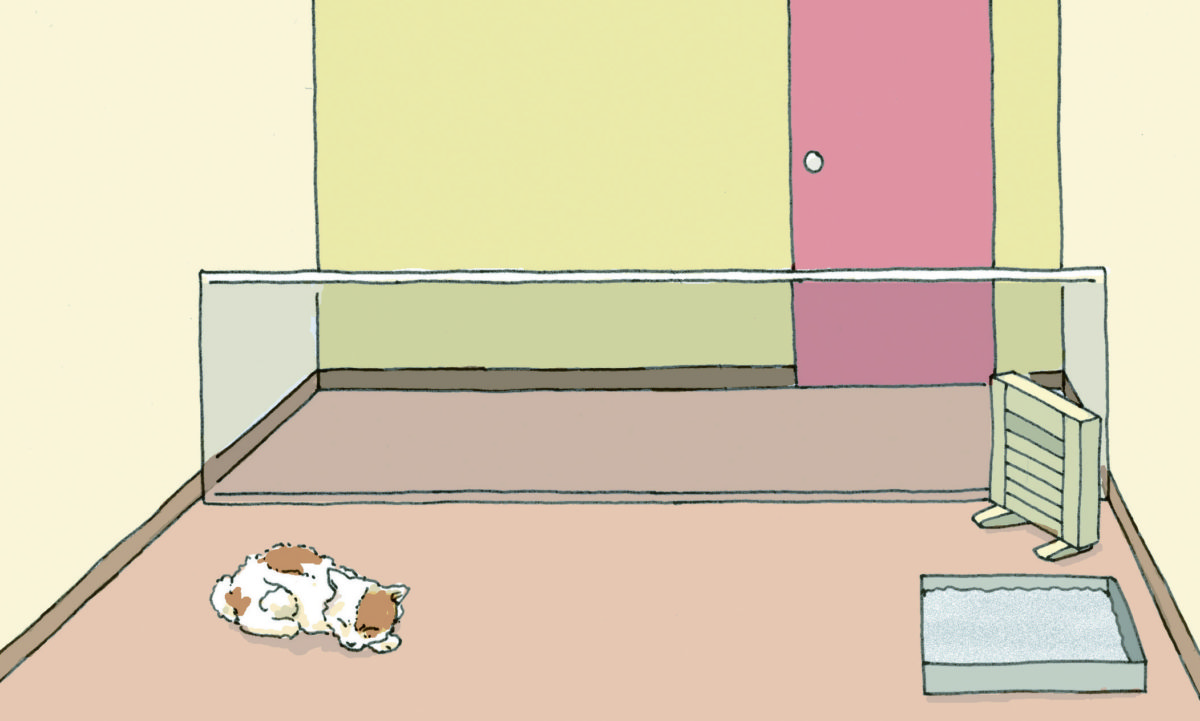

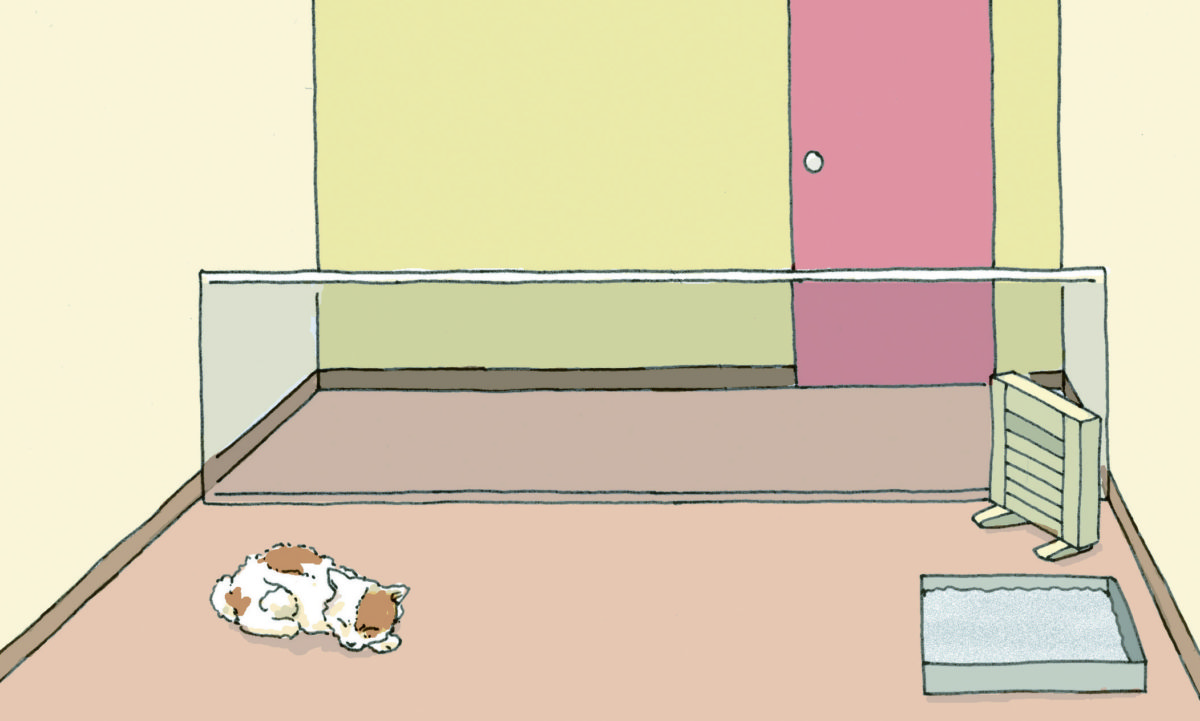

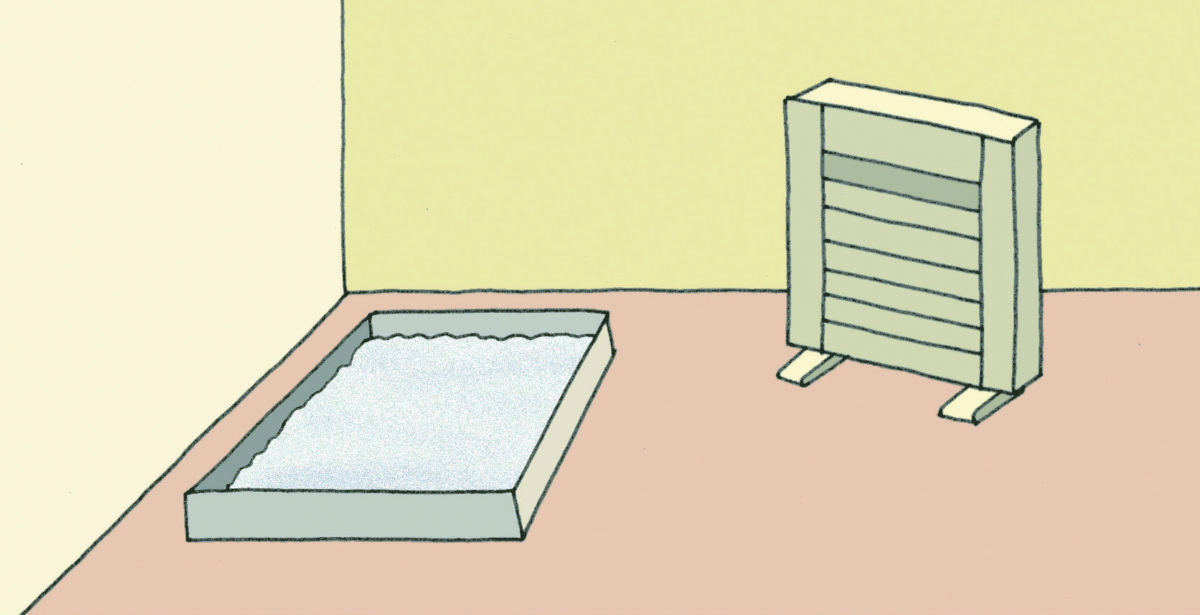

ペット専用スペースのススメ

室内でペットを飼う場合、納戸や押入れなどをリフォームし、ペット専用のスペースを作るのもよいでしょう。この場合、注意してほしいのは、濡れたり汚れたりしてもよいようにすることとニオイ対策をしっかりしておくことです。

↑ペット専用スペースでペットの快適な環境を作ってみましょう。人とペットが気持ちよく暮らせる環境を目指しましょう

↑ペット専用スペースでペットの快適な環境を作ってみましょう。人とペットが気持ちよく暮らせる環境を目指しましょう

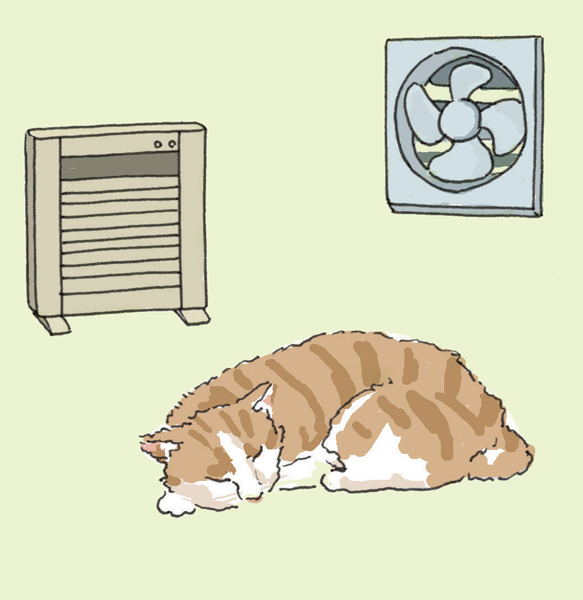

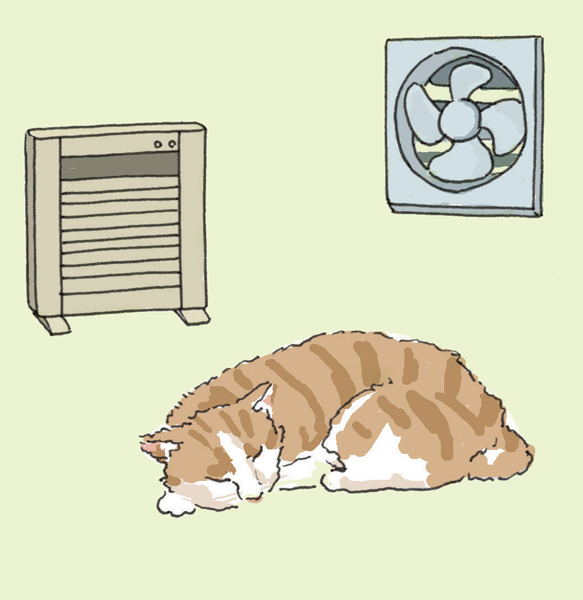

その2「ニオイ対策」=イヤなニオイは退治しよう

ペットのニオイは動物と暮らす生活で避けることのできない問題。ニオイは慣れてしまうと自分ではなかなか気づかないものですが、ほかの人にはすぐにわかります。そのために換気扇や空気清浄機、消臭剤などを使って対策をします。また、床や壁を脱臭効果のあるものにリフォームすることでも対策できます。

↑換気扇や空気清浄機は相乗効果がでるように設置することを心がけましょう

↑換気扇や空気清浄機は相乗効果がでるように設置することを心がけましょう

↑消臭剤は置きすぎると嗅覚の鋭いペットには逆効果となるのでほかの対策と併用しましょう

↑消臭剤は置きすぎると嗅覚の鋭いペットには逆効果となるのでほかの対策と併用しましょう

トイレの設置場所は?

ペットと暮らすときに誰もが悩むのがトイレの設置場所。ニオイがいちばんきつい場所となるので、湿気の多い場所は避け、消臭剤は必ず置くようにしましょう。さらに効果を高めたい場合は空気清浄機や換気扇の近くに置くのもよいでしょう。

↑消臭対策を施し、空気の流れなども考慮した効果的な設置場所を確保しましょう。人もペットもおいしい空気で快適に暮らしたいです

↑消臭対策を施し、空気の流れなども考慮した効果的な設置場所を確保しましょう。人もペットもおいしい空気で快適に暮らしたいです

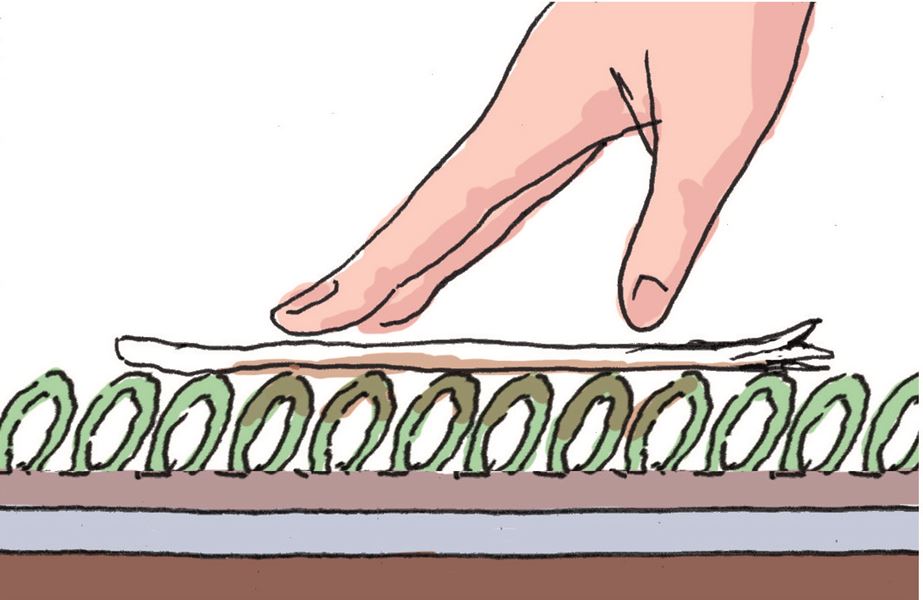

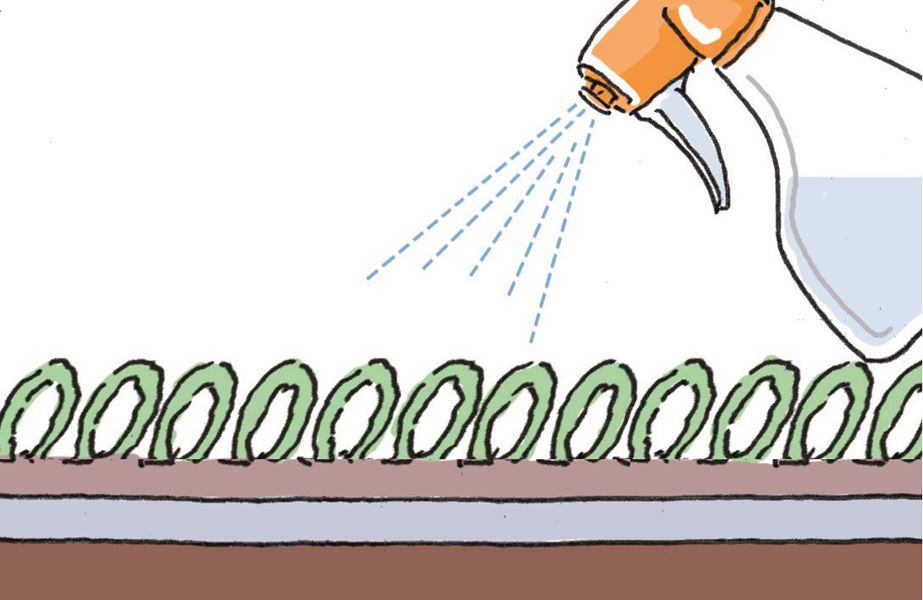

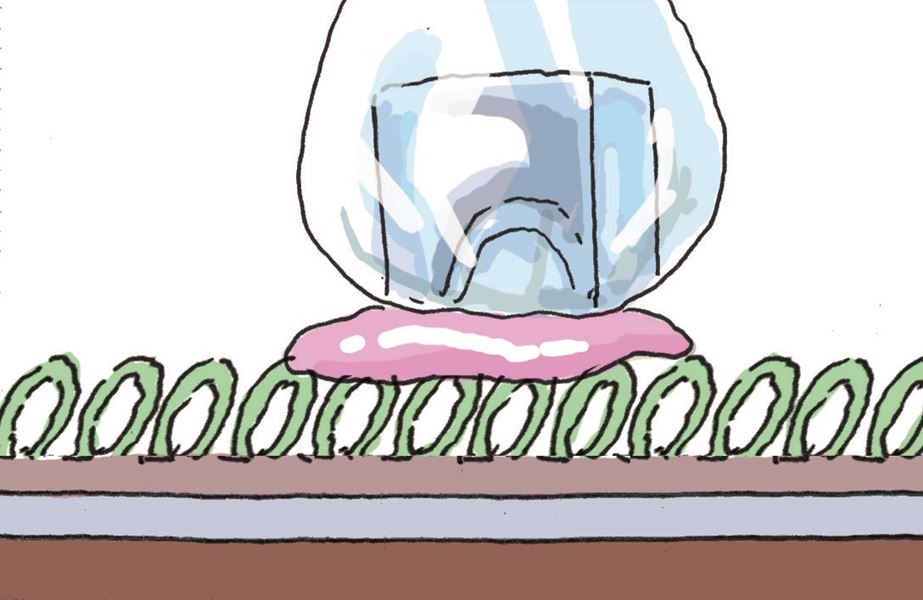

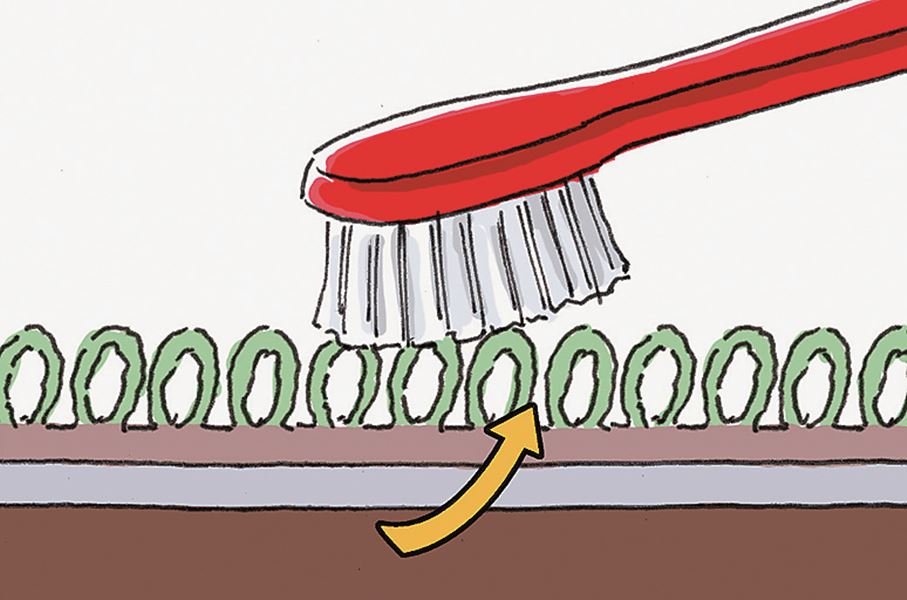

その3「キズの補修」=ペットがつけた小さなキズは自分で補修しよう

ペットがつけた小さなキズは簡単に補修できるものが多いです。キズのついた場所や材質に合わせた補修剤がホームセンターなどで入手できるので、自分で修繕しましょう。建築用クレヨンや車補修用のタッチペンなどはひと塗りするだけで簡単に補修できるリフォーム用品です。キズの補修はDIYの基本中の基本。DIYをしたことがない人は、これをきっかけに始めてみましょう。なお、上から張るだけで簡単にリフォームができる床・壁材も多いです。キズの補修だけでなく、模様替えを兼ねて張り替えるのもよいでしょう。

↑小さなキズやすりキズなどに使用するマニキュアタイプの補修剤

↑小さなキズやすりキズなどに使用するマニキュアタイプの補修剤

↑フローリングや柱などに使用するクレヨンタイプの補修剤

↑フローリングや柱などに使用するクレヨンタイプの補修剤

↑クロス(壁紙)にあいた画鋲やクギなどの小さな穴やキズに使用する補修剤

↑クロス(壁紙)にあいた画鋲やクギなどの小さな穴やキズに使用する補修剤

↑木材のひび割れや、大きな穴などに使用するパテタイプの補修剤

↑木材のひび割れや、大きな穴などに使用するパテタイプの補修剤

【もっと詳しく知りたい方はコチラ!】

決定版 DIYでできる! 壁・床リフォーム&メンテナンス百科

1680円+税/学研プラス

DIY専門誌「ドゥーパ!」が総力編集でお届けする、住まいのなかでも一番気になる壁&床を、お得に、そして思うがままにリフォームしたい人に向けた1冊。またリフォームに加えて、長くキレイな状態を保つためのメンテナンス術もあわせて収録しています。