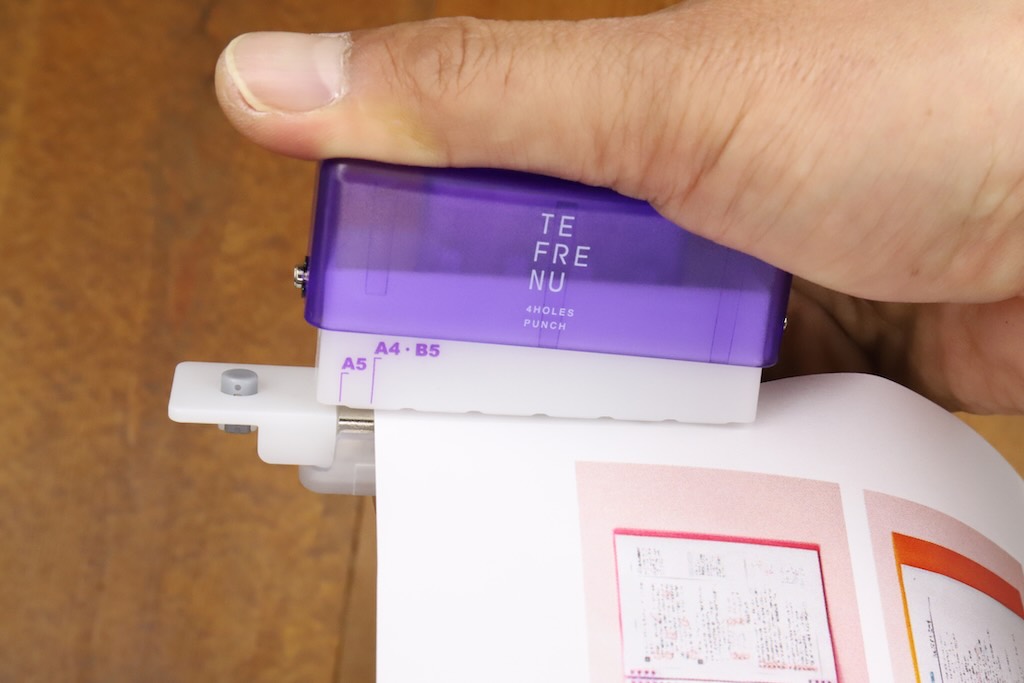

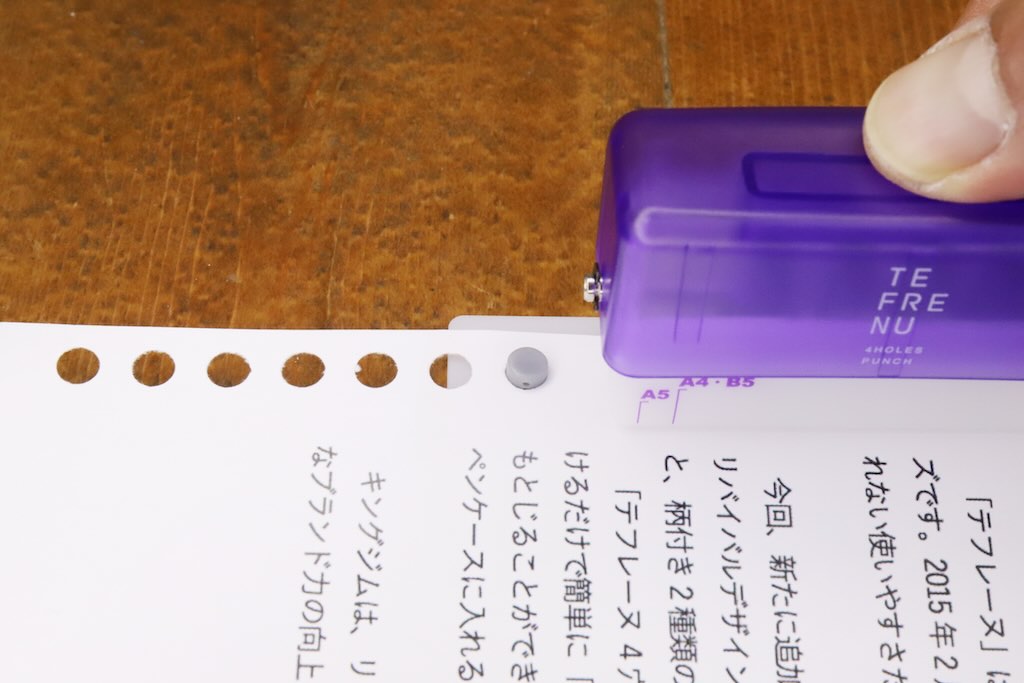

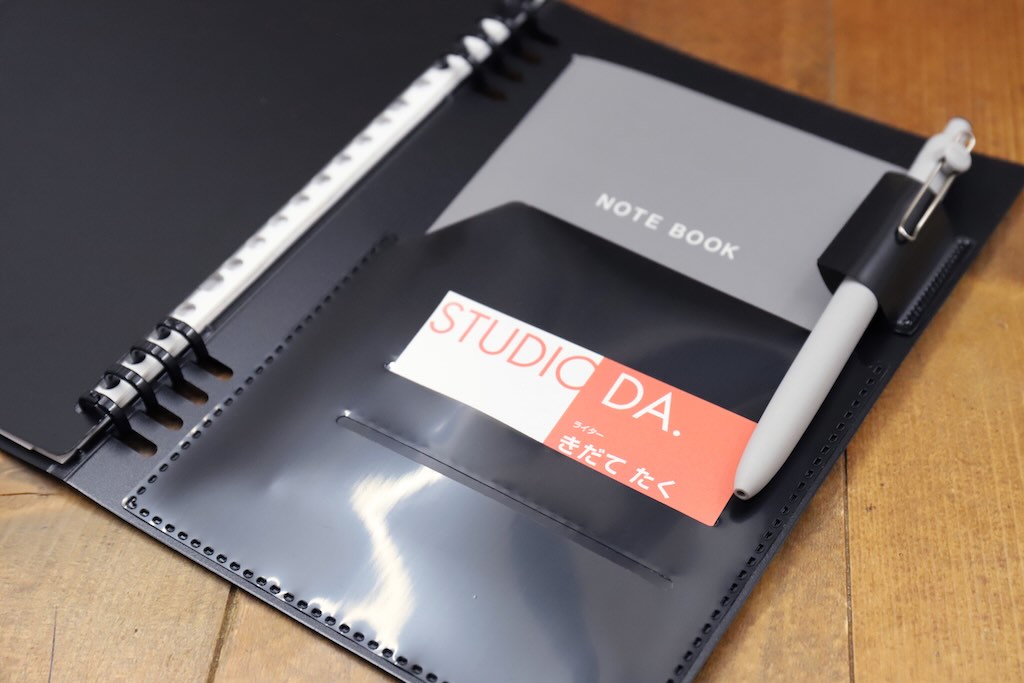

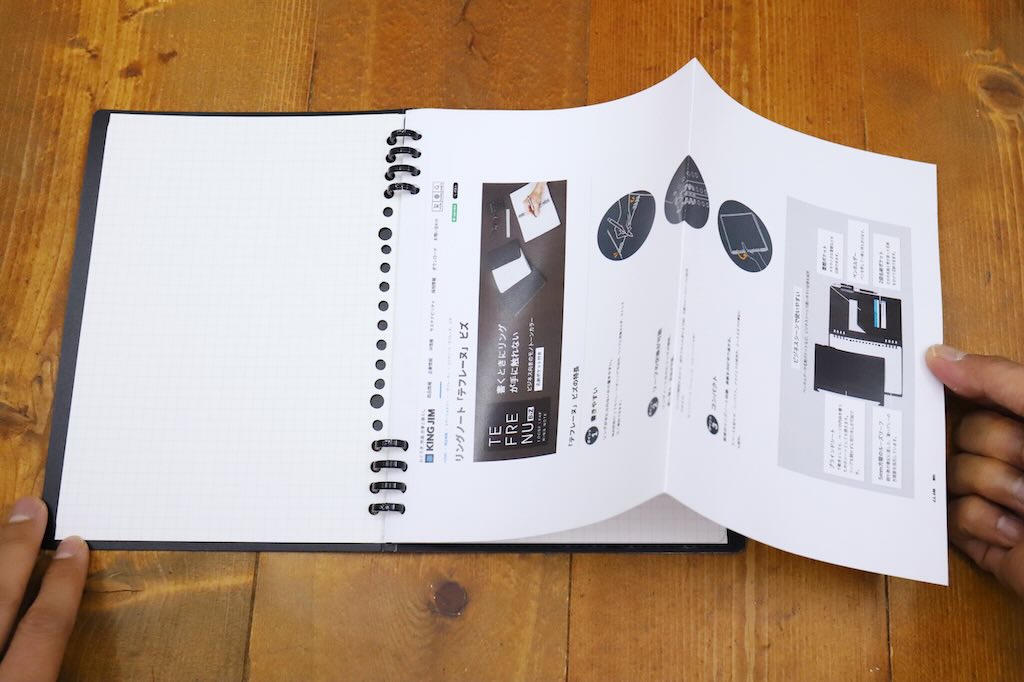

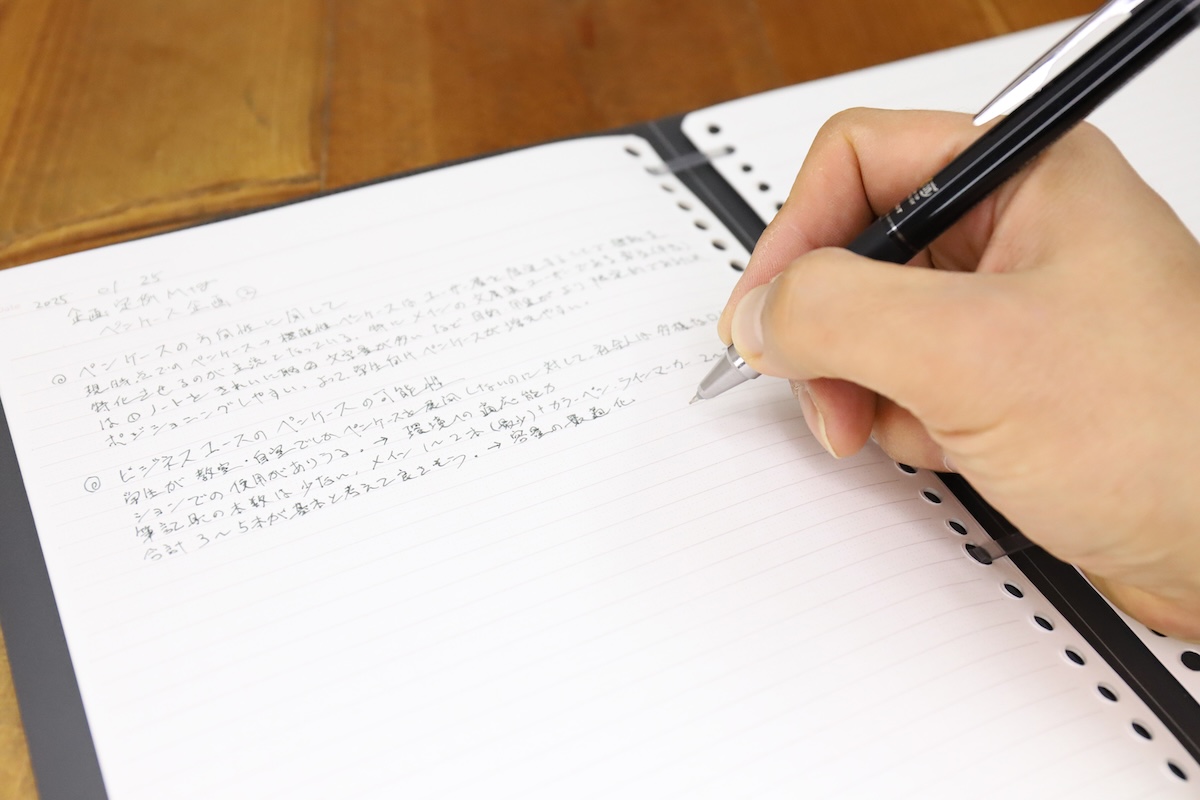

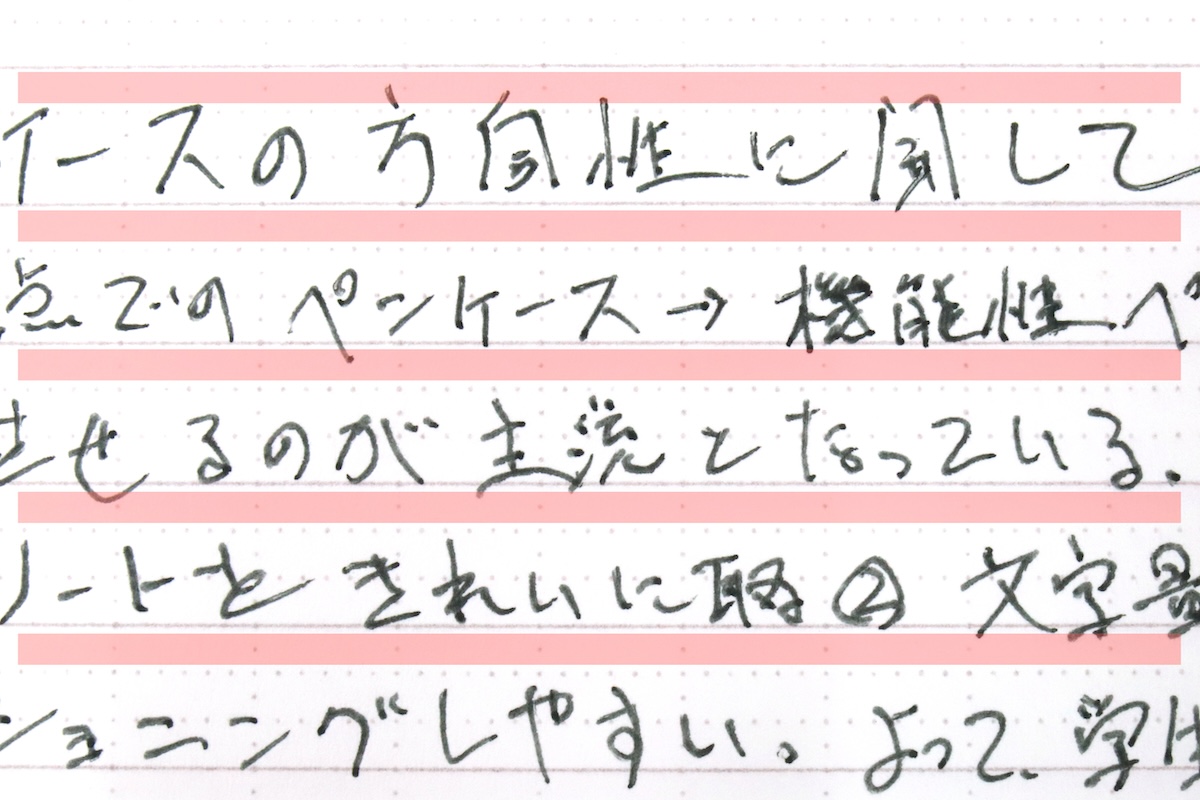

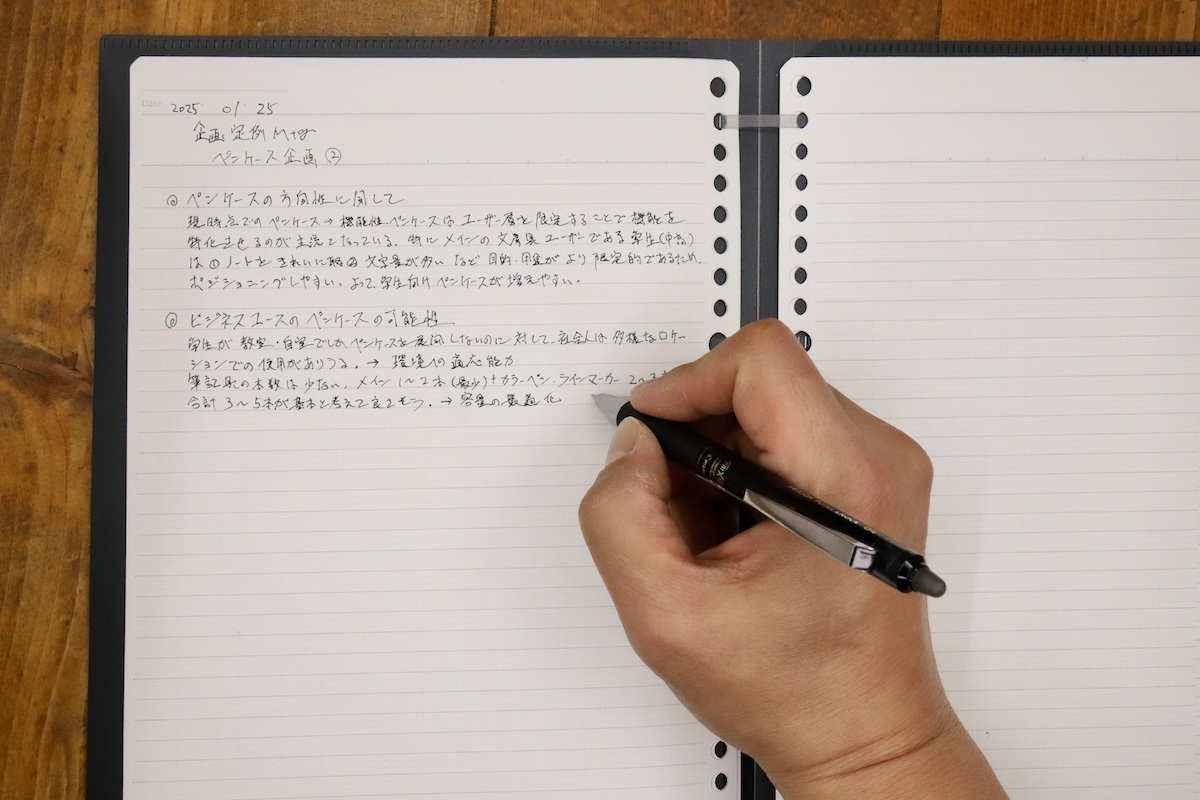

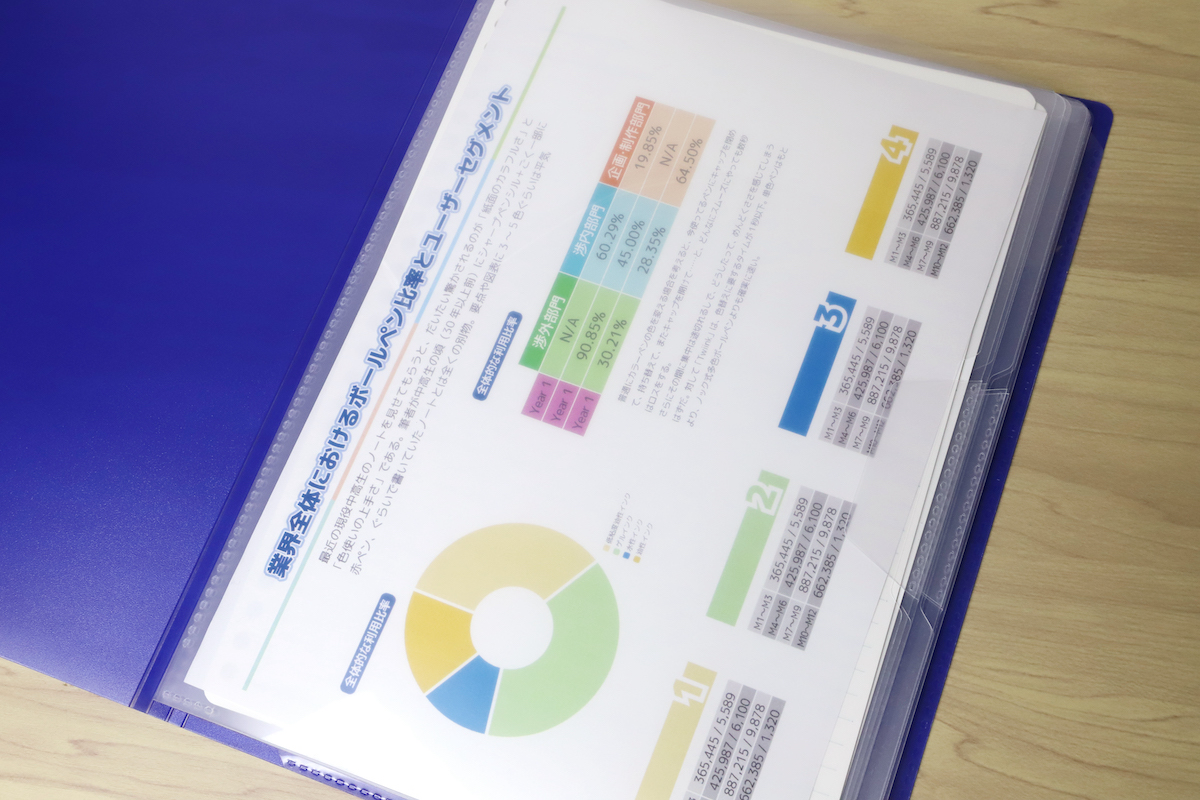

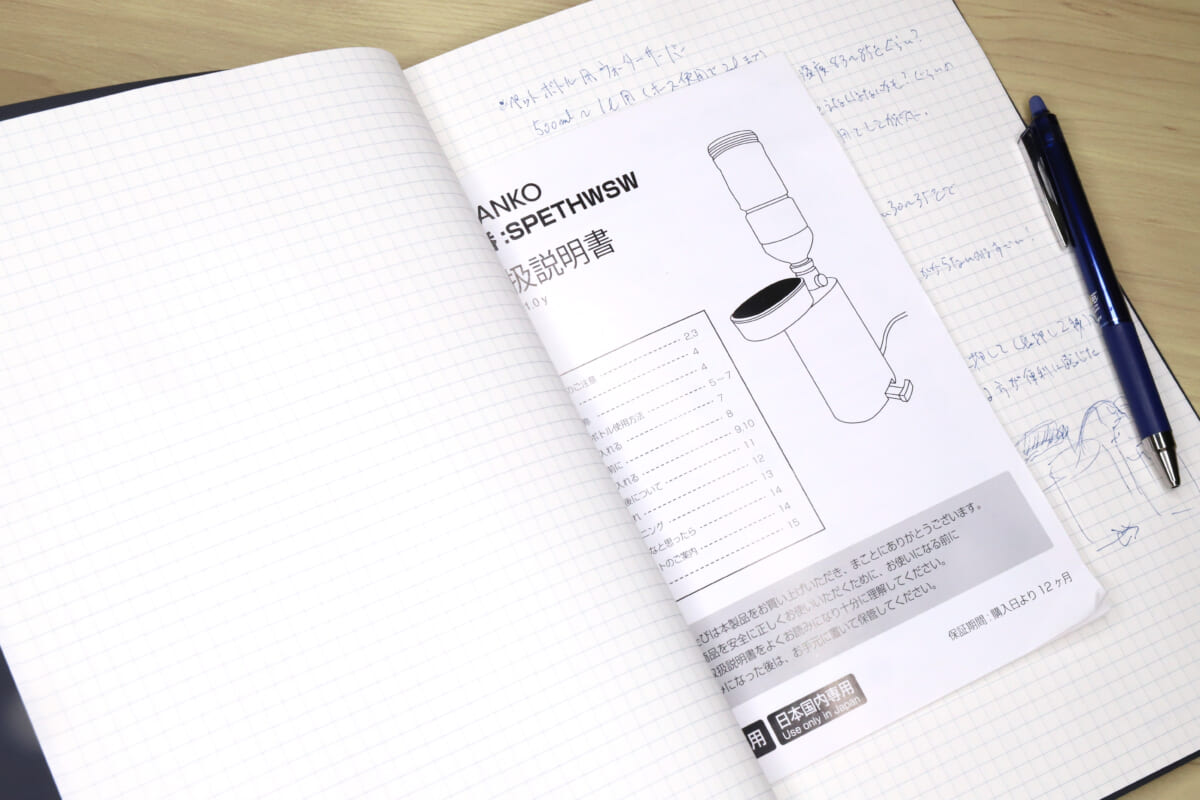

以前にこの連載で、プリントアウトした資料を持ち運ぶツールとして、キングジムの8穴ルーズリーフバインダー「テフレーヌ」と専用4穴パンチ「テフレーヌパンチ」を紹介した。

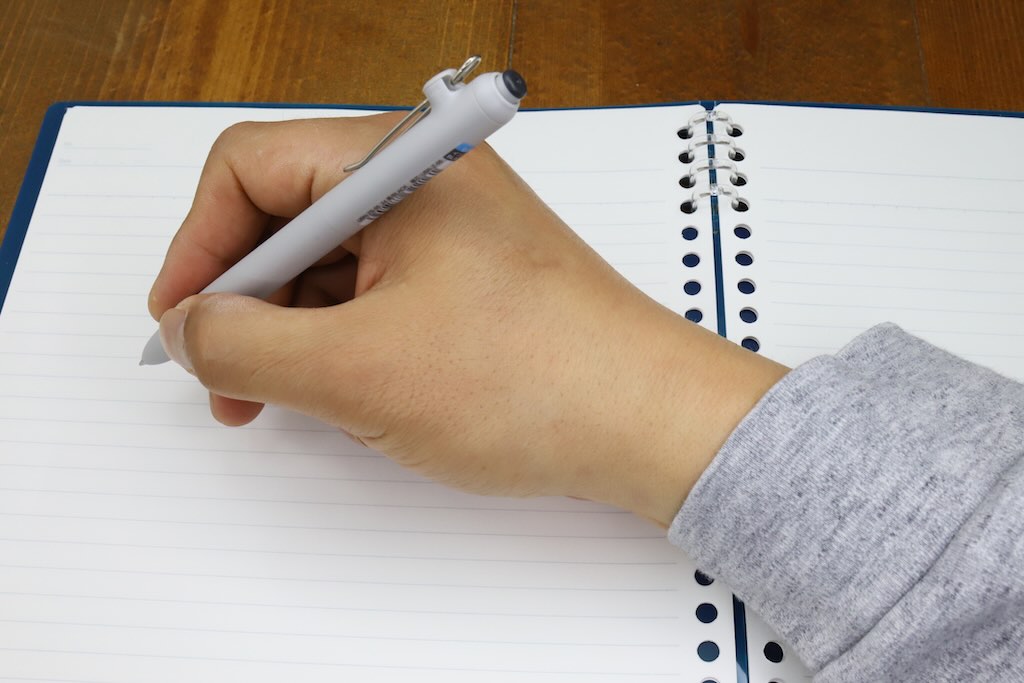

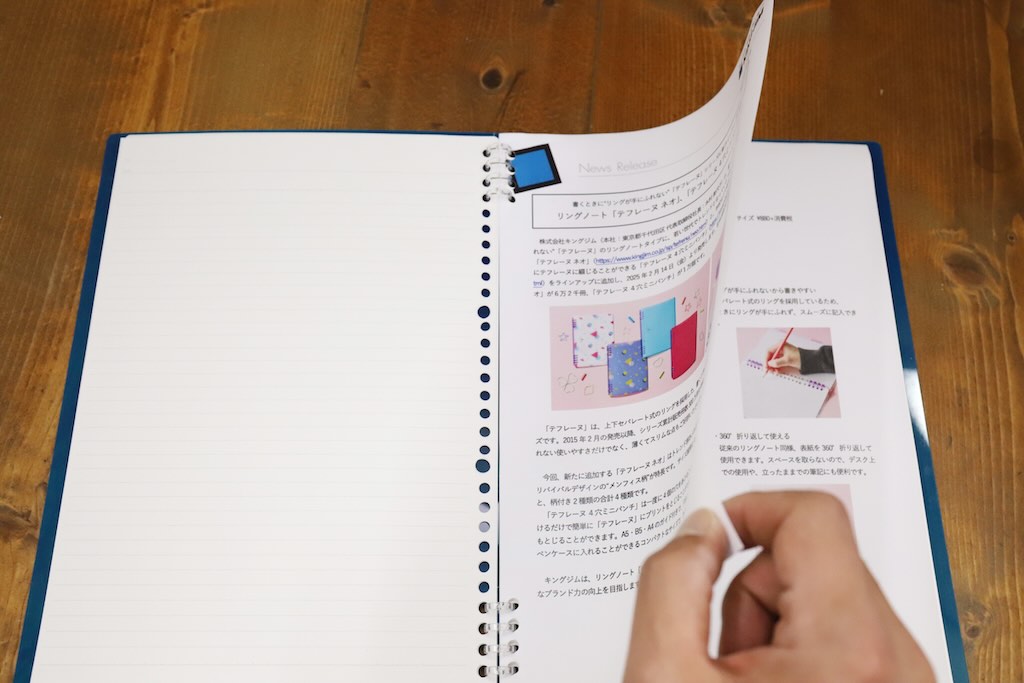

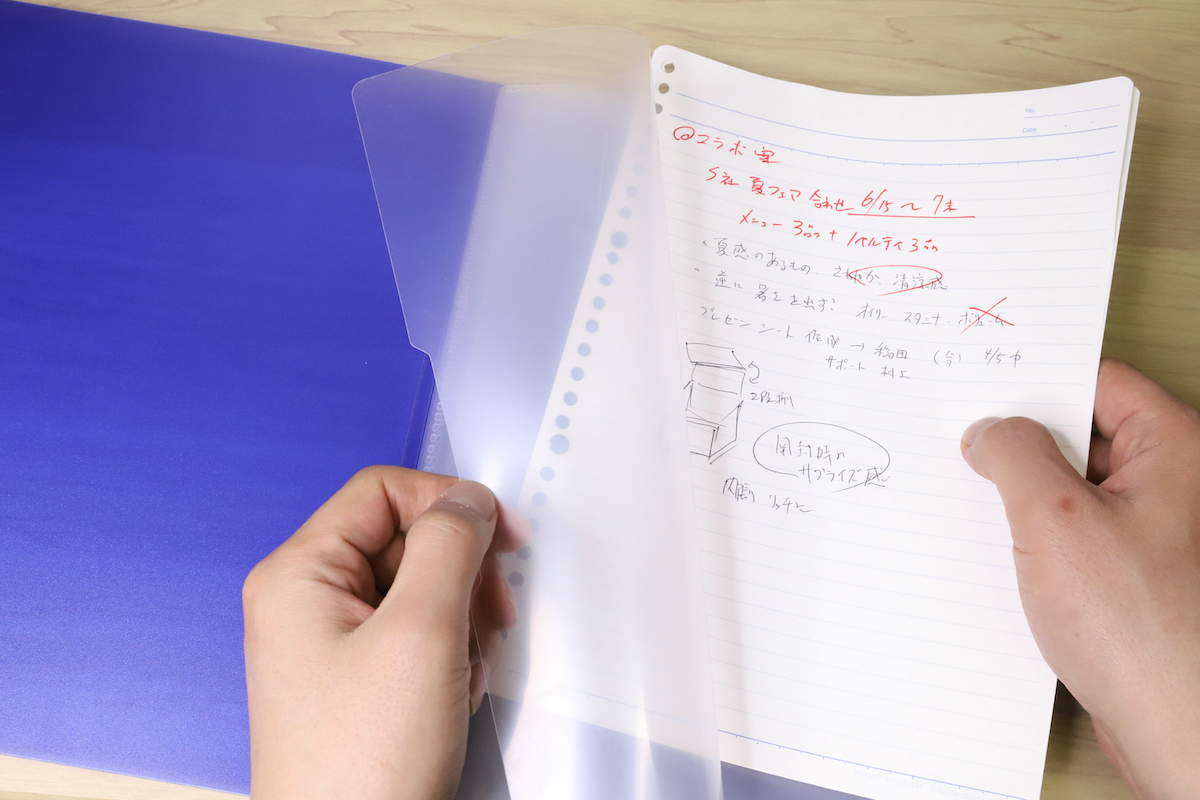

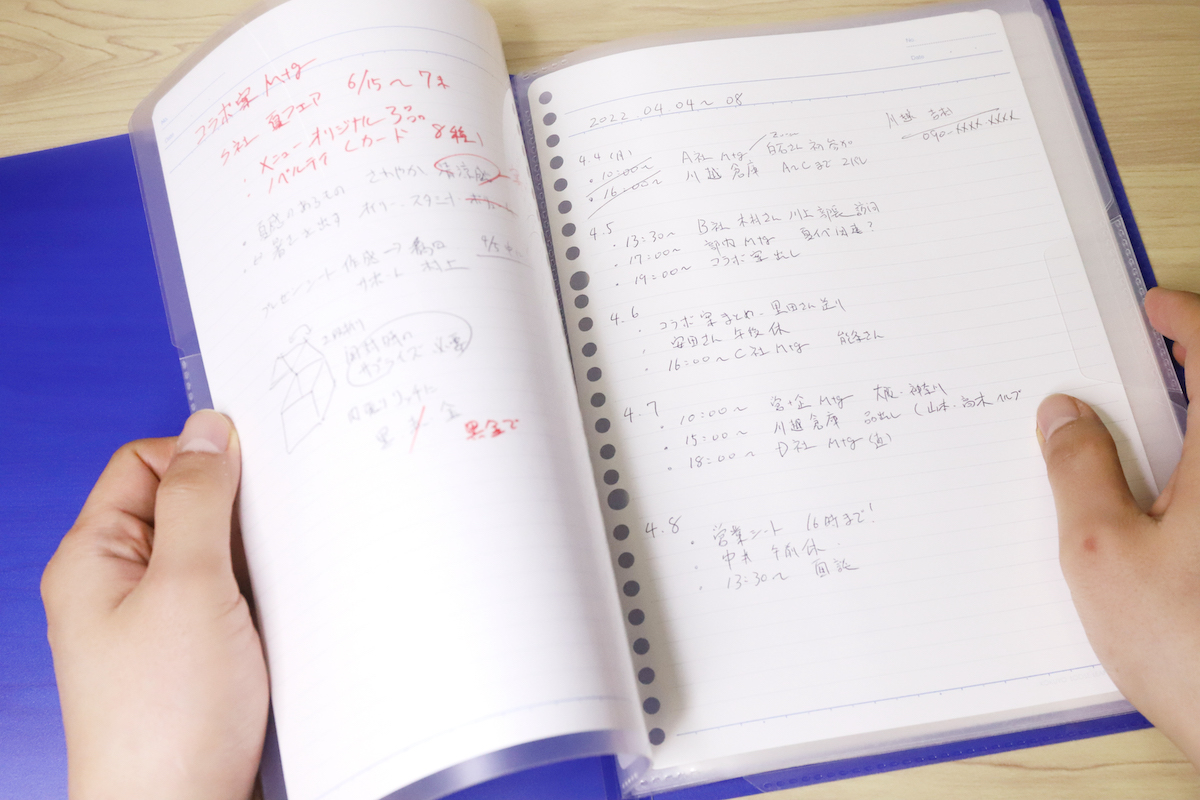

A4の紙資料にパンチ穴をあけてバインダーに綴じれば、ぺらぺらとめくって閲覧できるし、持ち運びもラクなのだ。

こうやって携帯すると、紙資料はスマホやタブレットよりも文字が読みやすく、PCを起動するより手っ取り早く開くことができる。

今やPDFなどの資料類はほぼ100%プリントアウトして持ち歩く癖がついてしまったぐらいだ。

ただ、一度こうやって運用し始めると、「もしかして、もっと便利なツールもあるのでは?」と欲張りだすのは、文房具マニアの悪い癖である。

例えば、バインダーに綴じるよりももっと携行重量を軽くすることは、できるんじゃないだろうか?

削れる部分を削ったら…

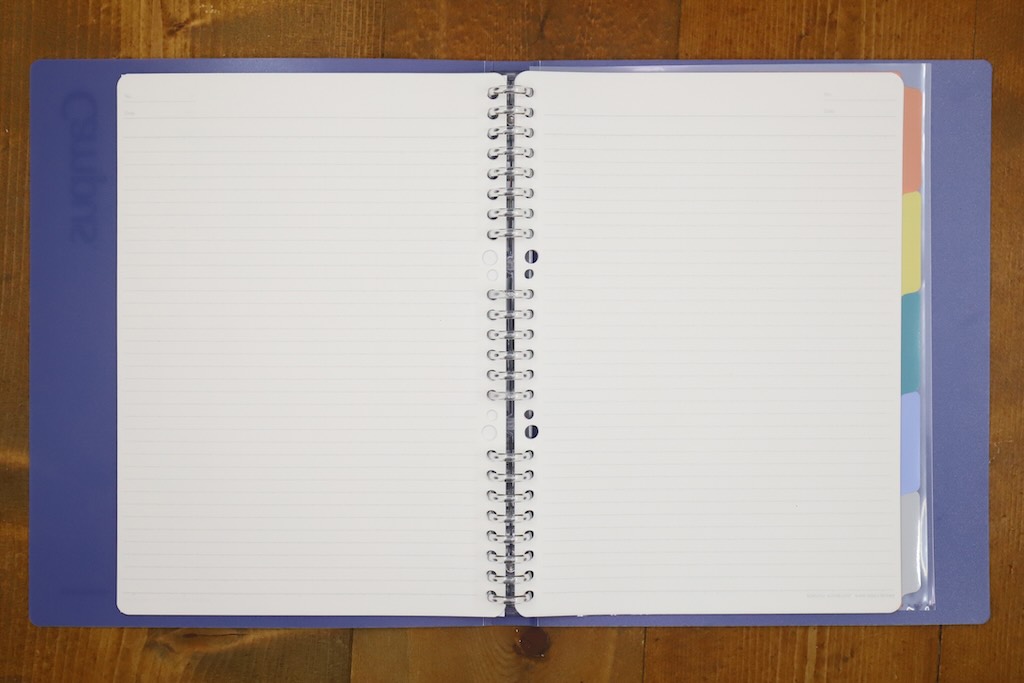

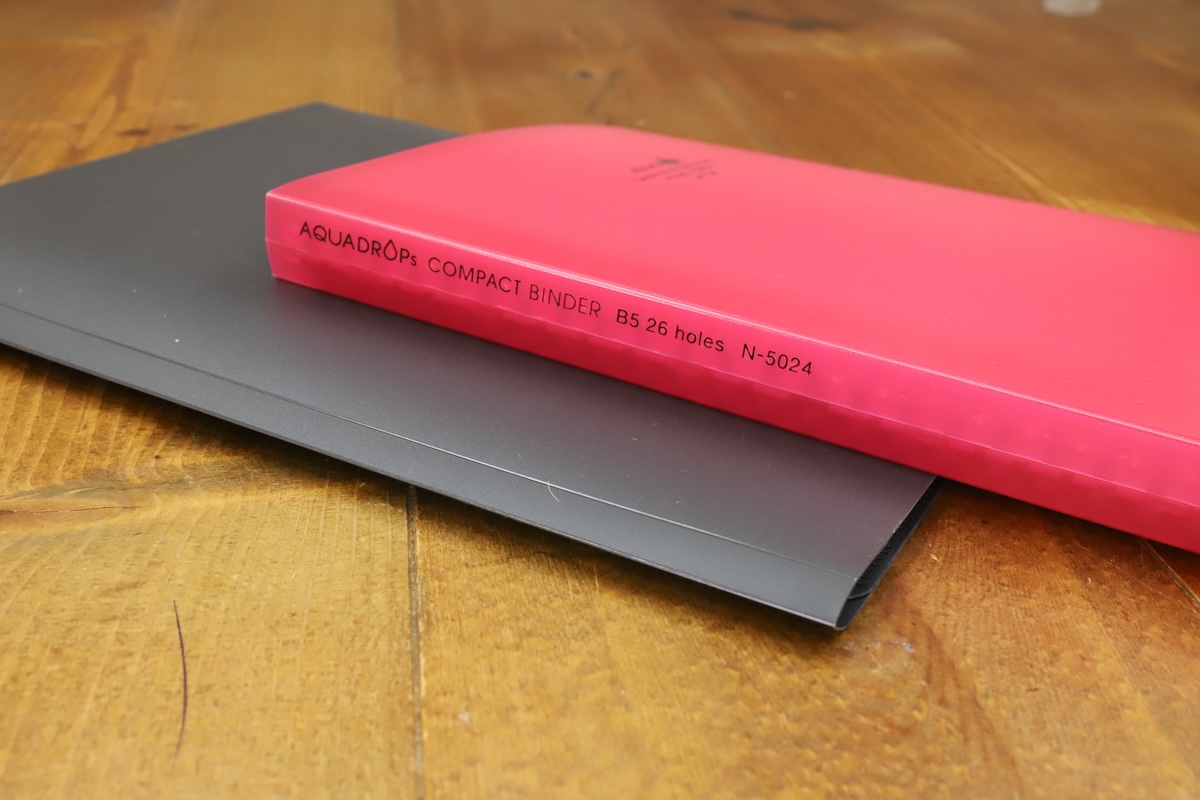

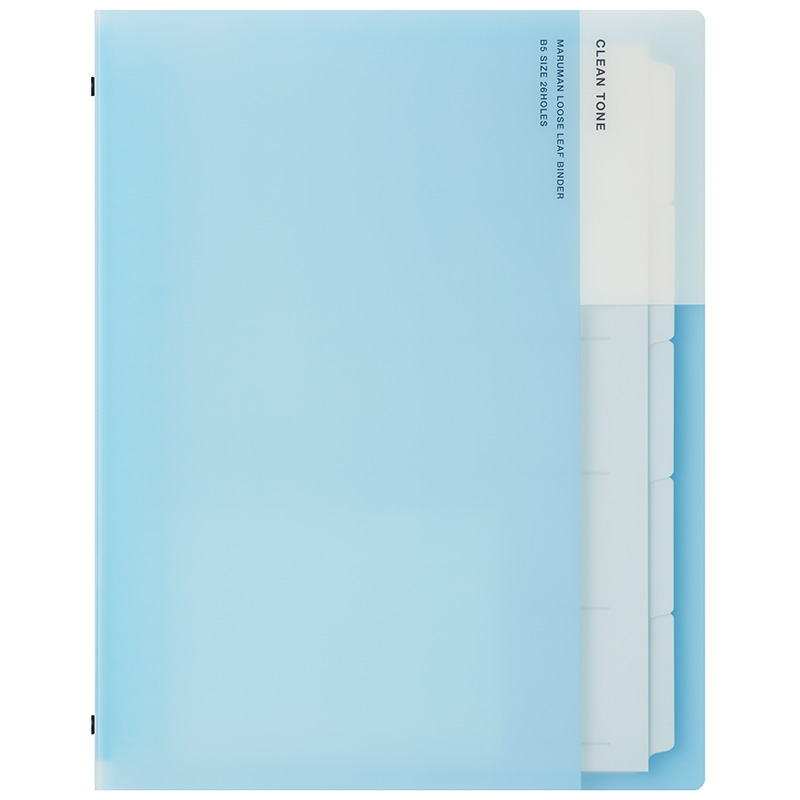

ルーズリーフバインダーは頑丈な表紙や開閉機構を備えたリングを備えており、これが意外とかさばってしまう。

正確に言えば、バインダー1冊は100〜200g程度。それぐらいの重量は気にするほどではないという人が大多数だろう。

それでも「その100gをなんとか削りたい」と考える人も、少数とはいえ存在するのは分かってほしい。

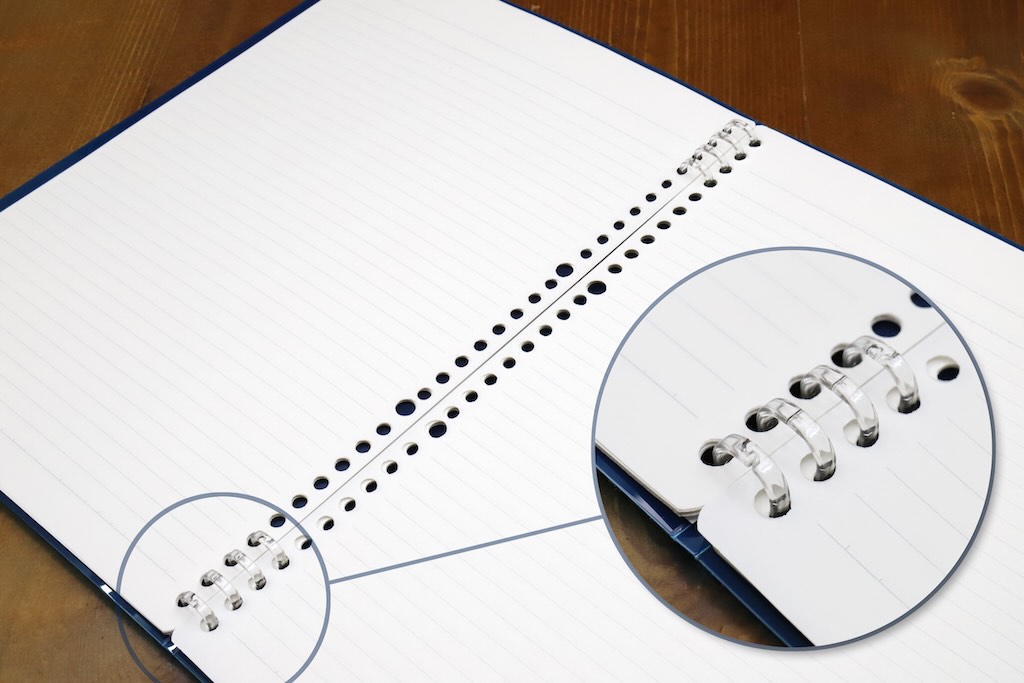

そんな視点でバインダーから削れる部分を削っていくと、最終的には紙を綴じるためのリングが残る。

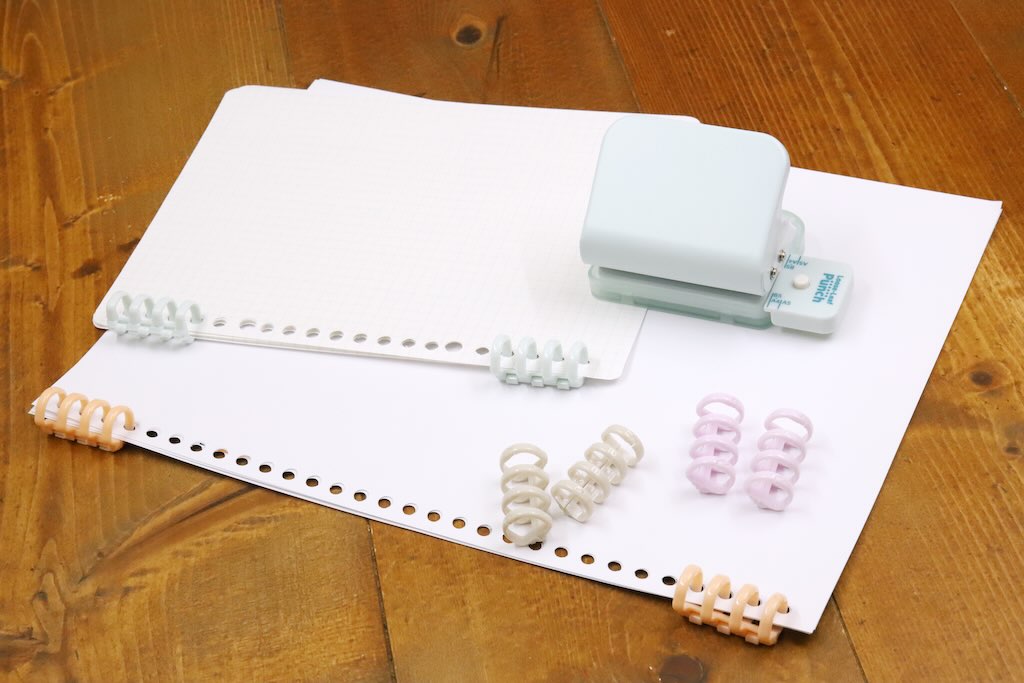

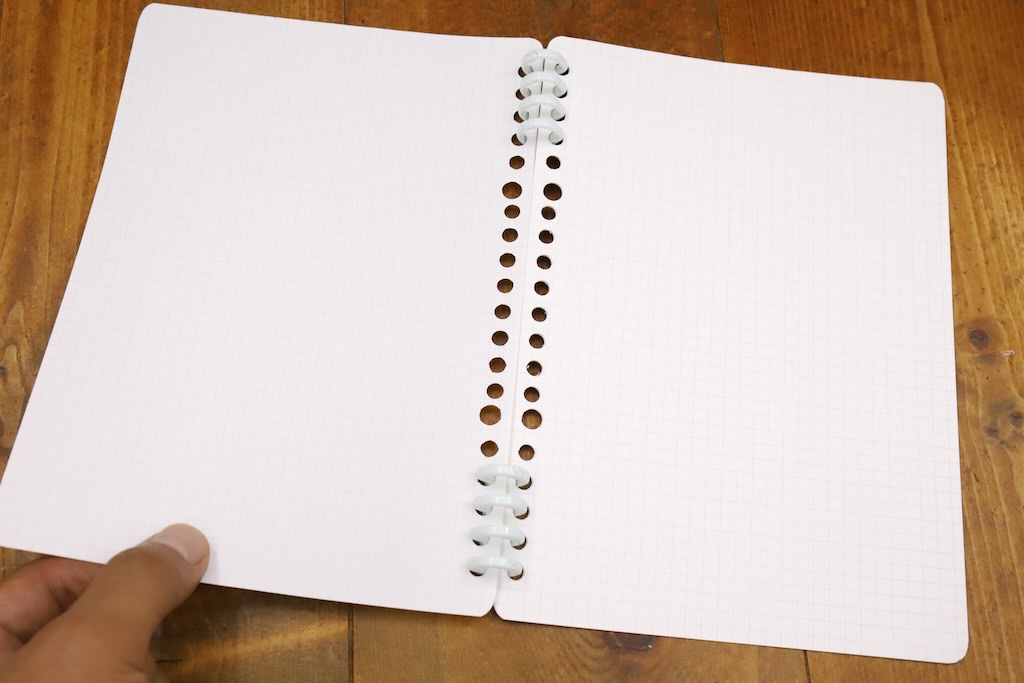

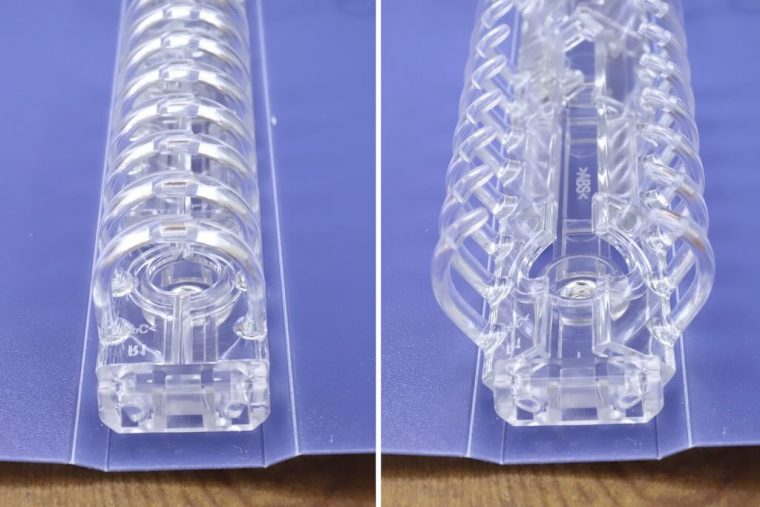

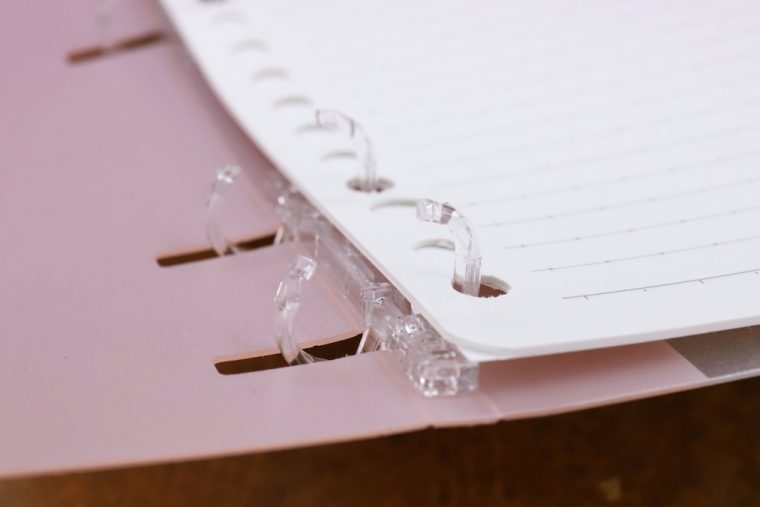

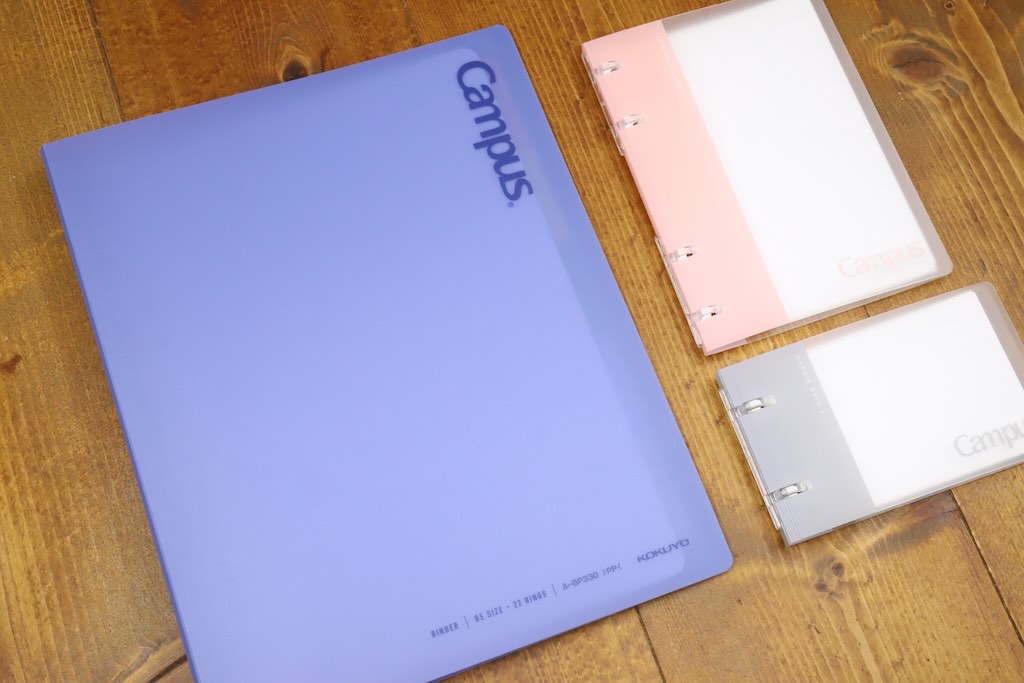

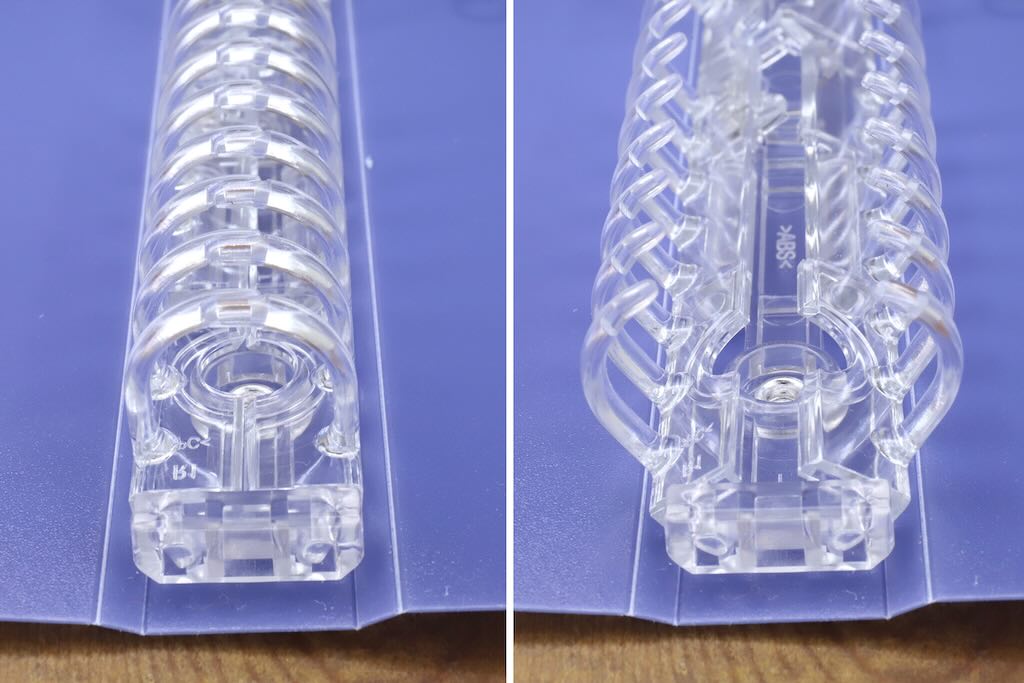

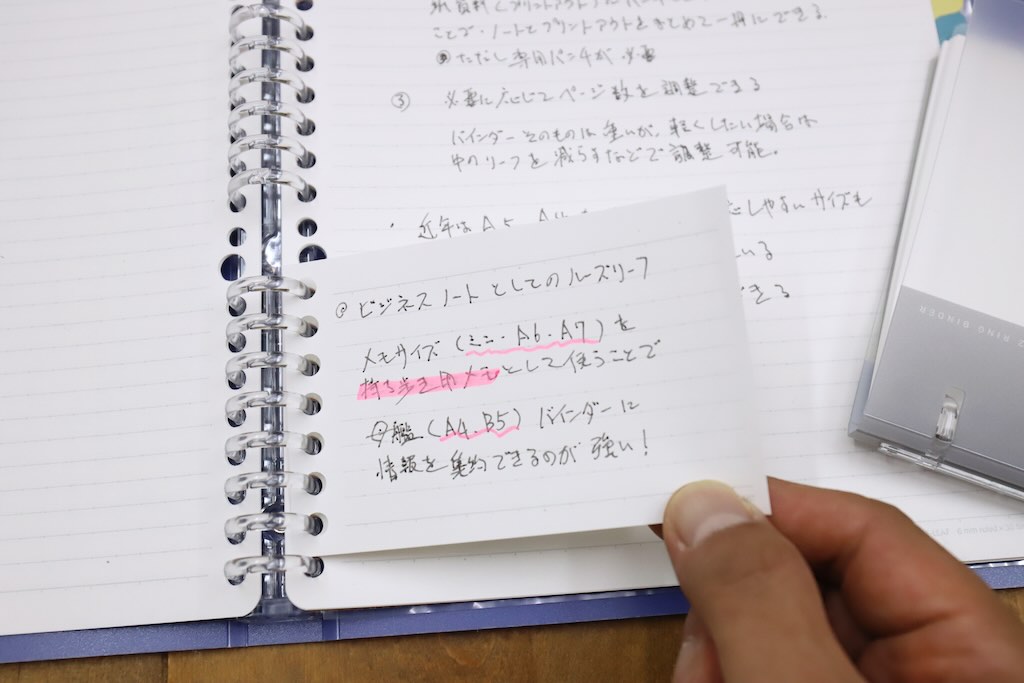

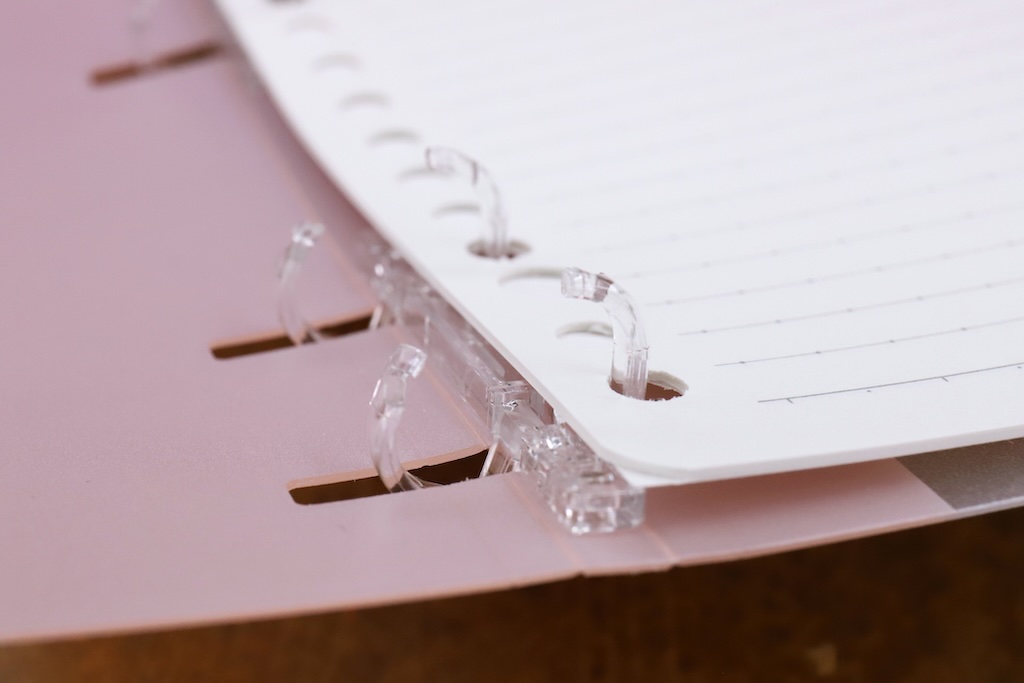

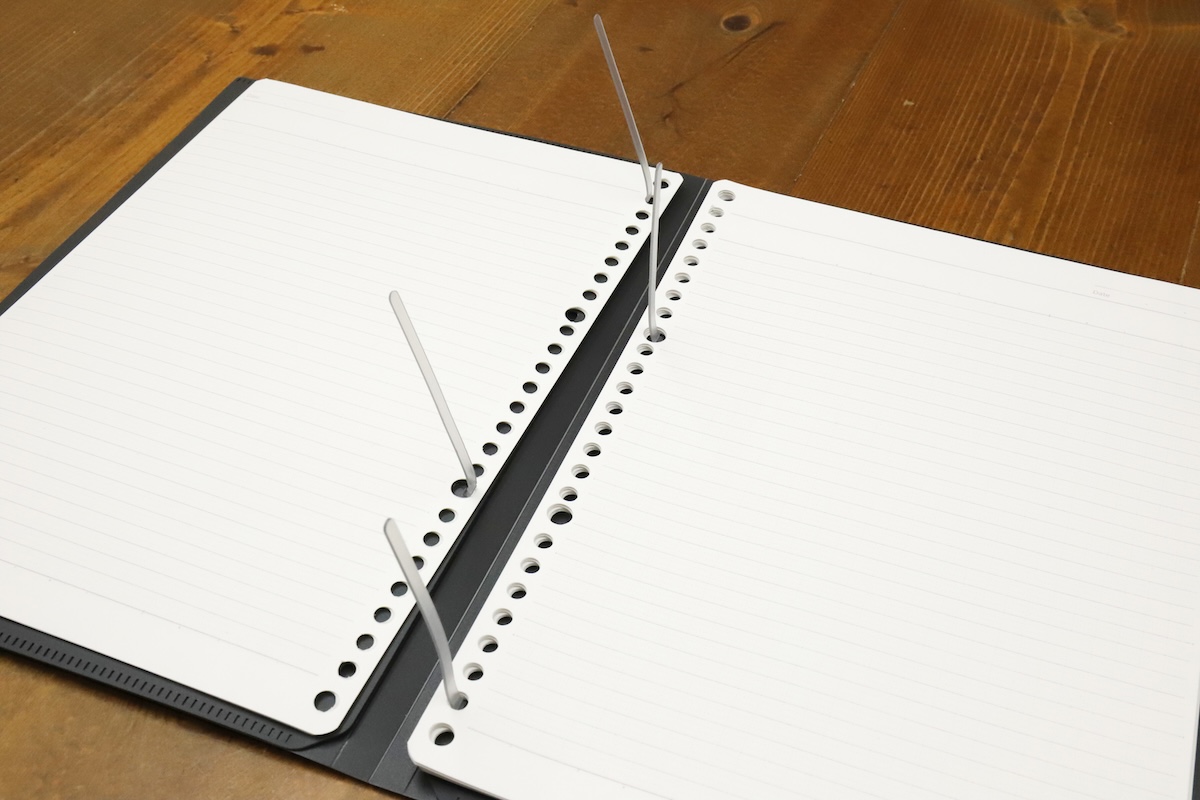

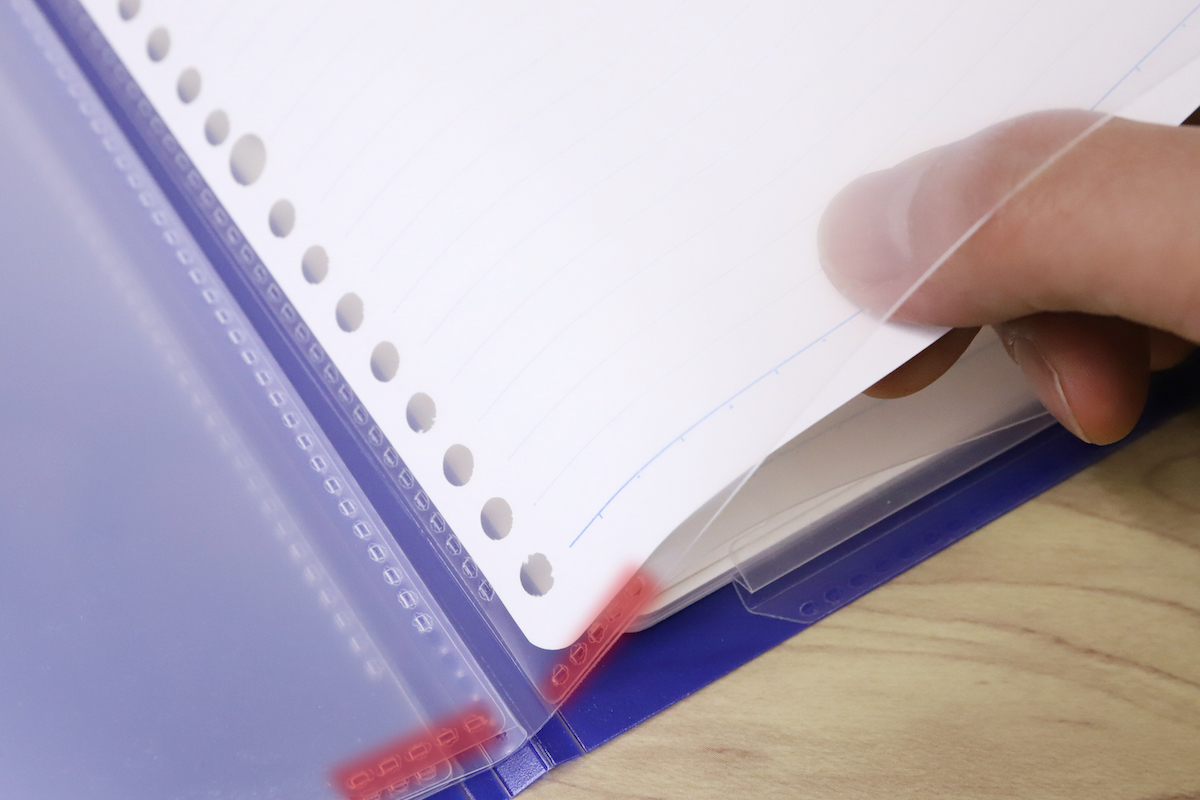

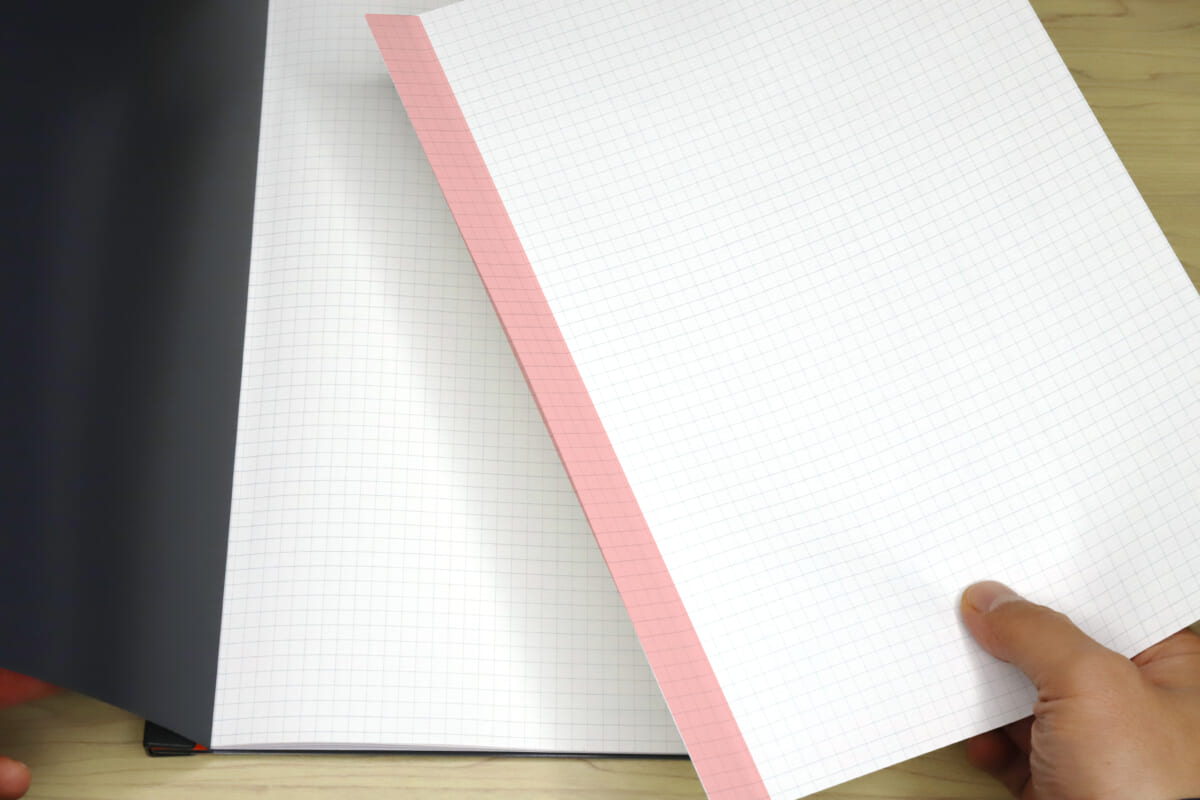

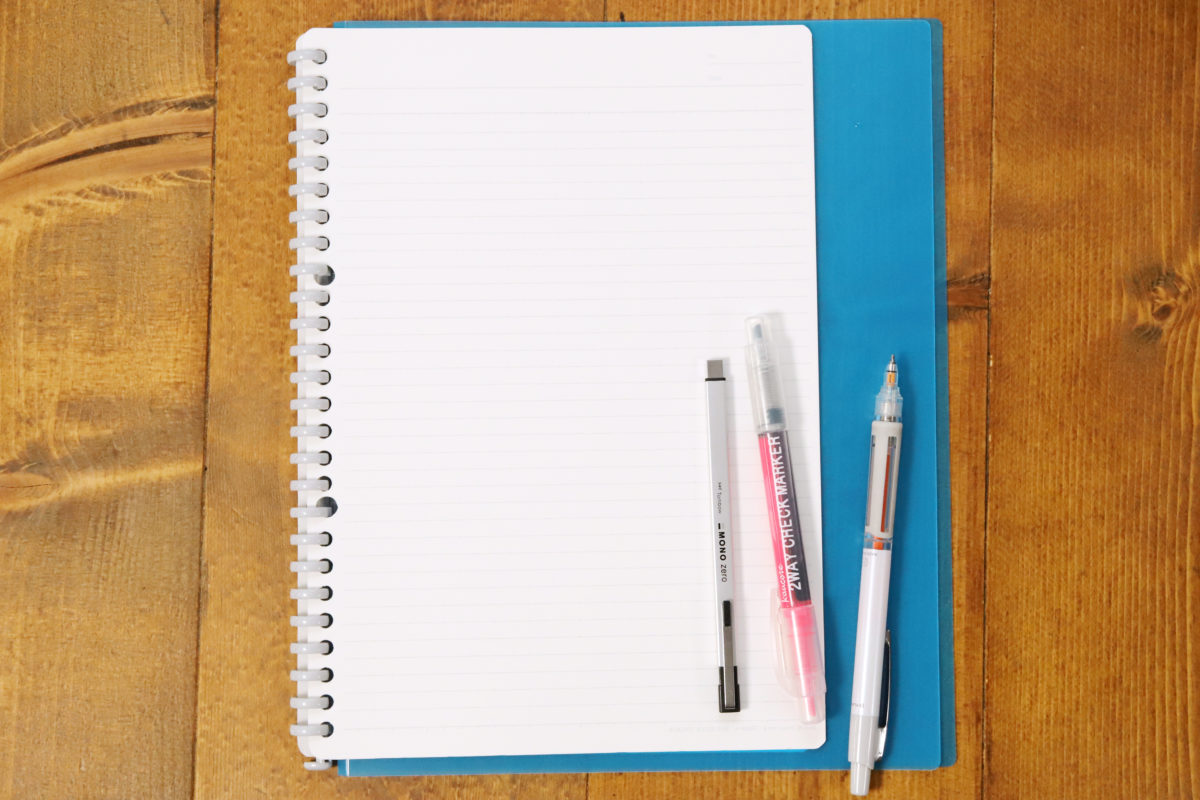

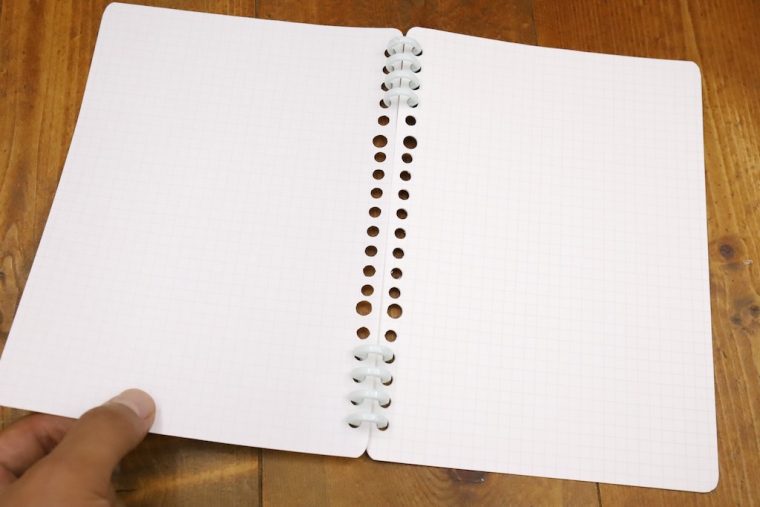

ソニック「ルーズリーフリング」は、まさにルーズリーフを綴じるためのリングだけ、というシンプルな製品である。

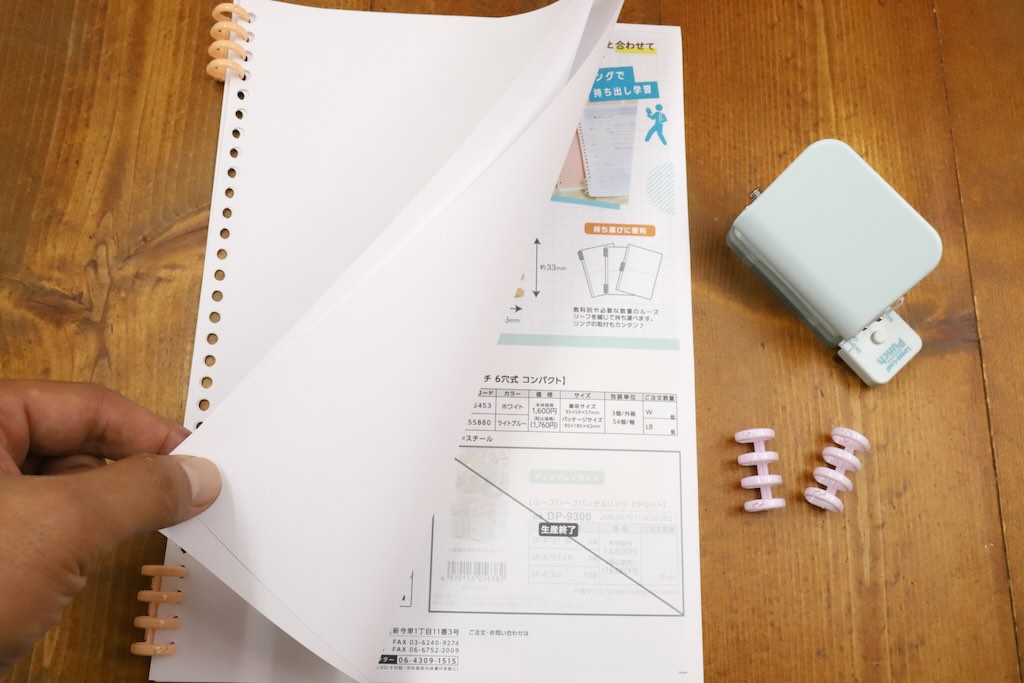

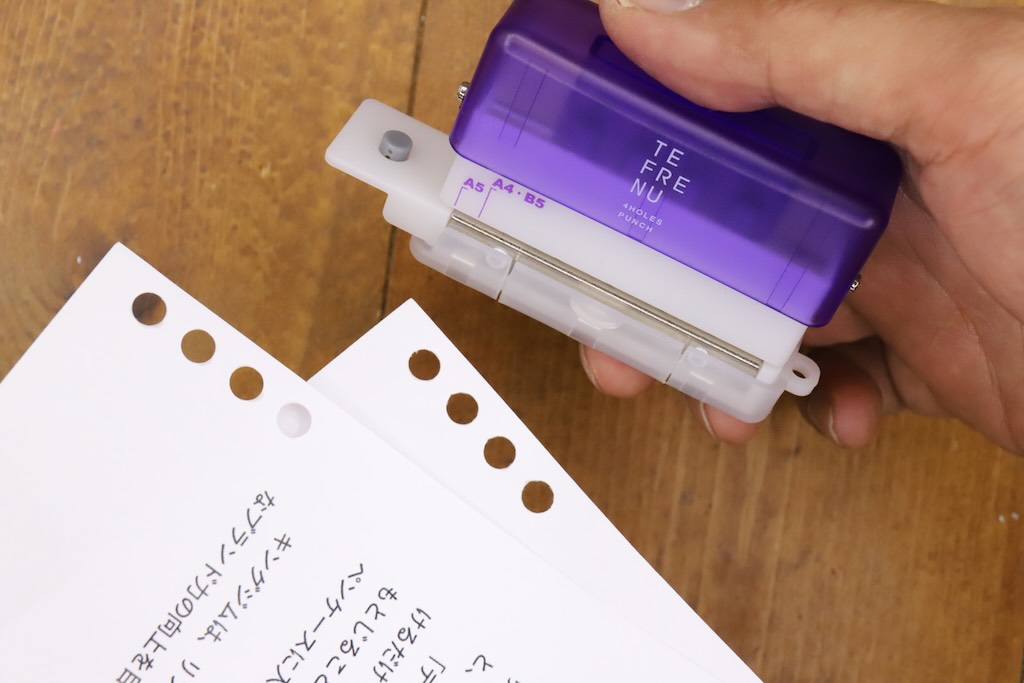

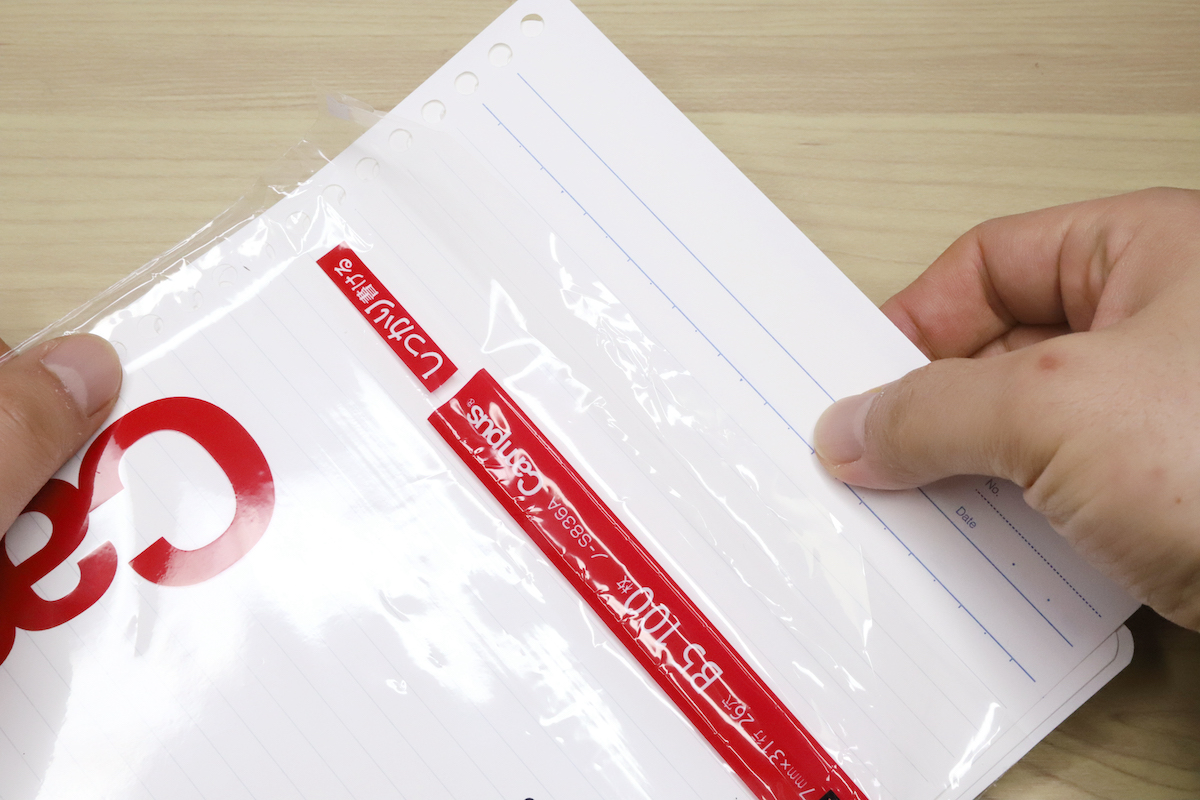

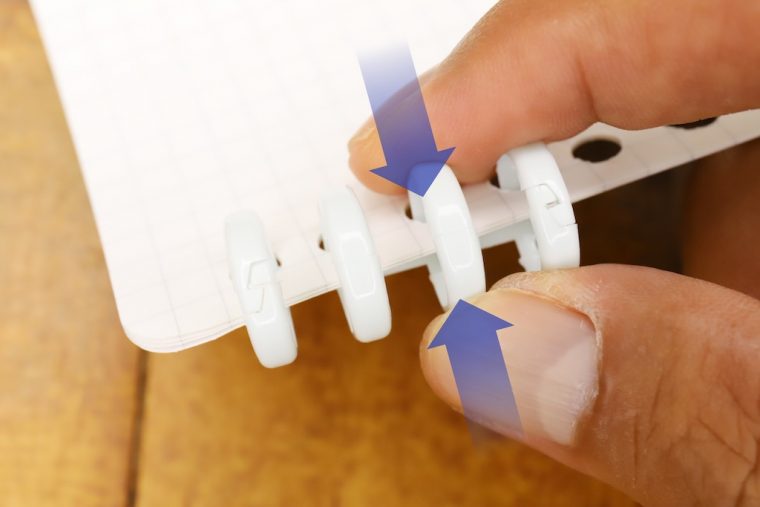

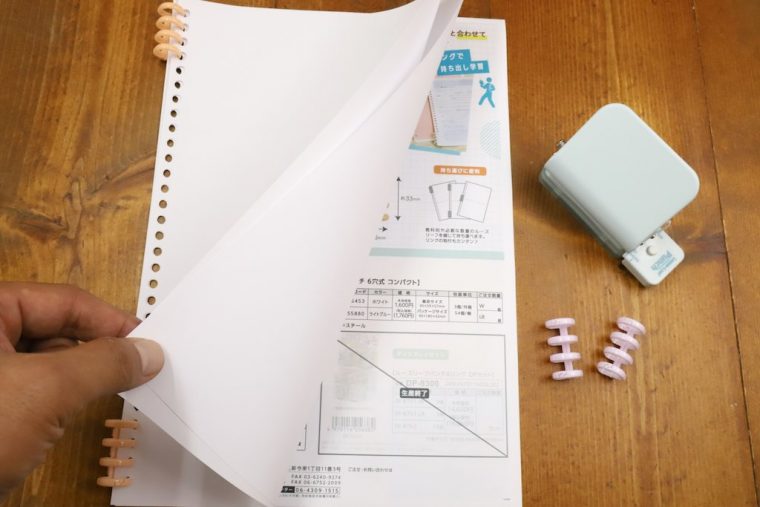

樹脂製の4穴用リング×2が1セットになっており、これを4穴パンチで開けたルーズリーフピッチの穴に通して綴じれば、最小単位・最軽量のルーズリーフセットが完成するというわけだ。

リング1個あたりの重量は約1.5gなので、バインダーに綴じるよりは確実に軽い。

シンプルな仕組みと注意点

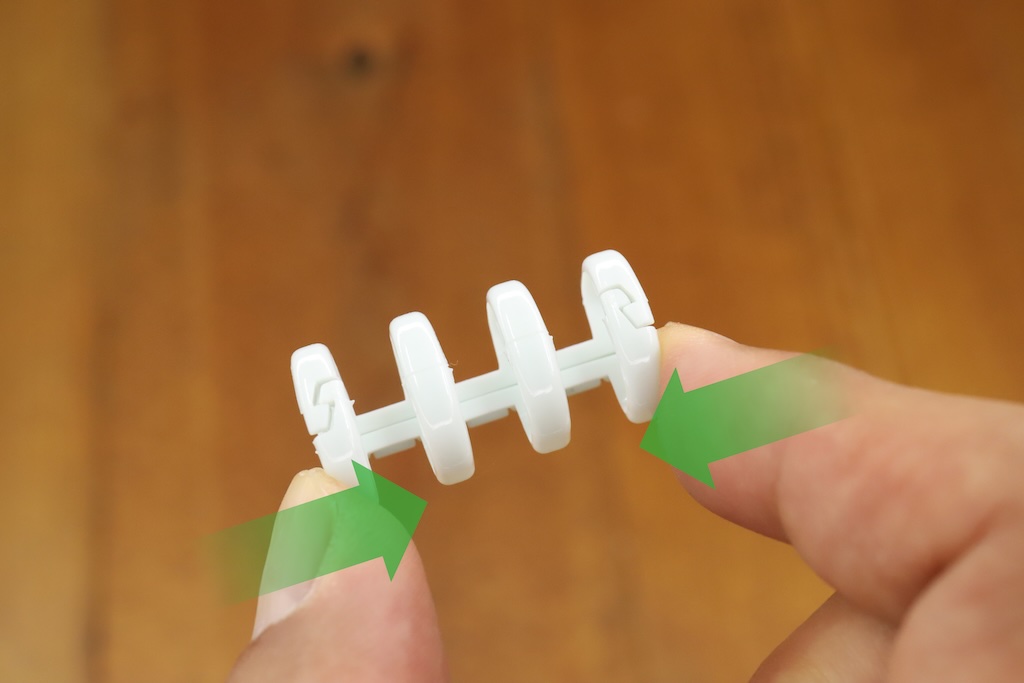

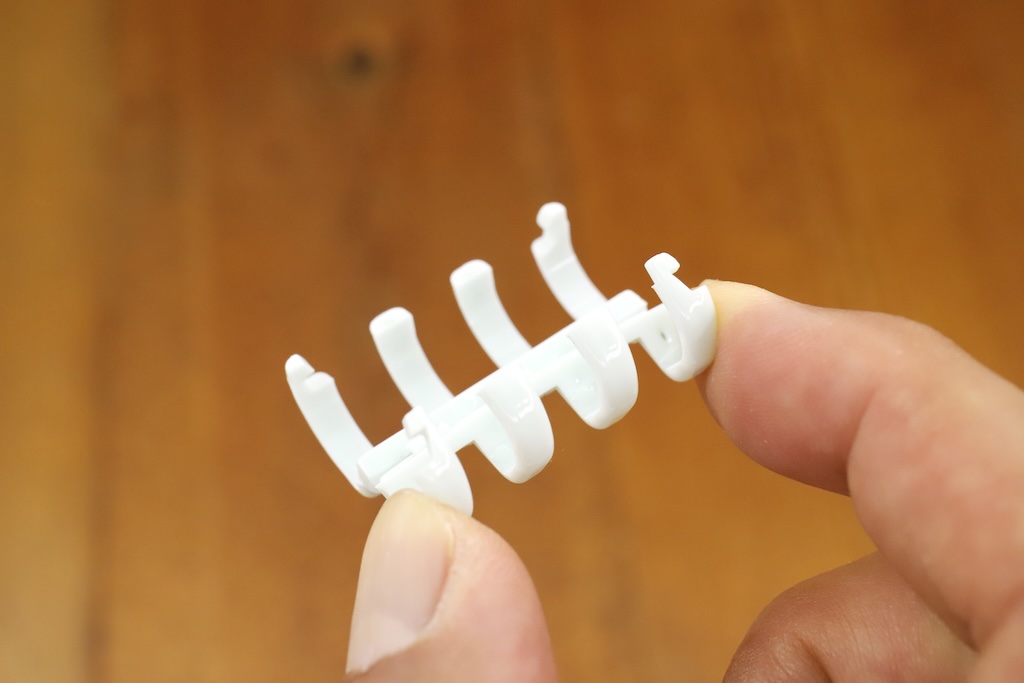

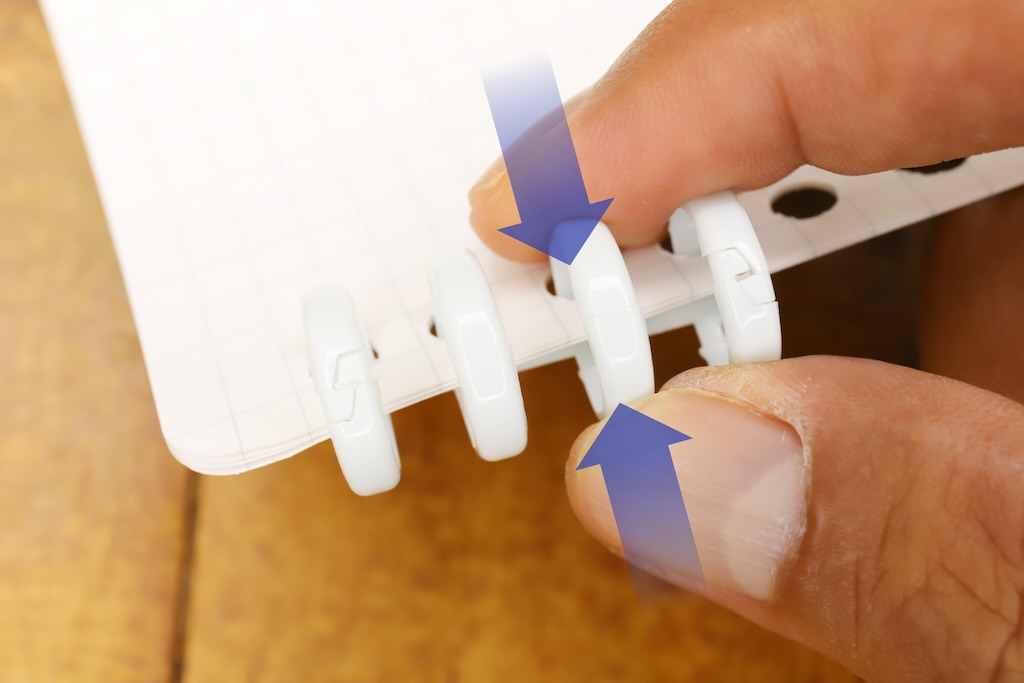

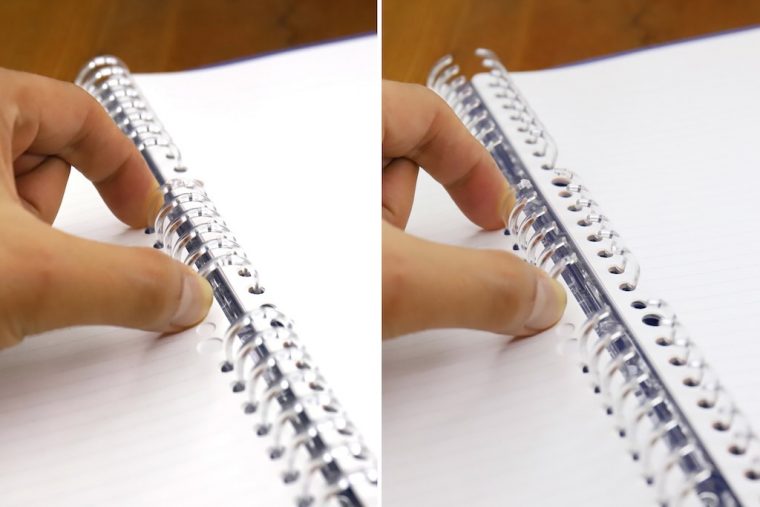

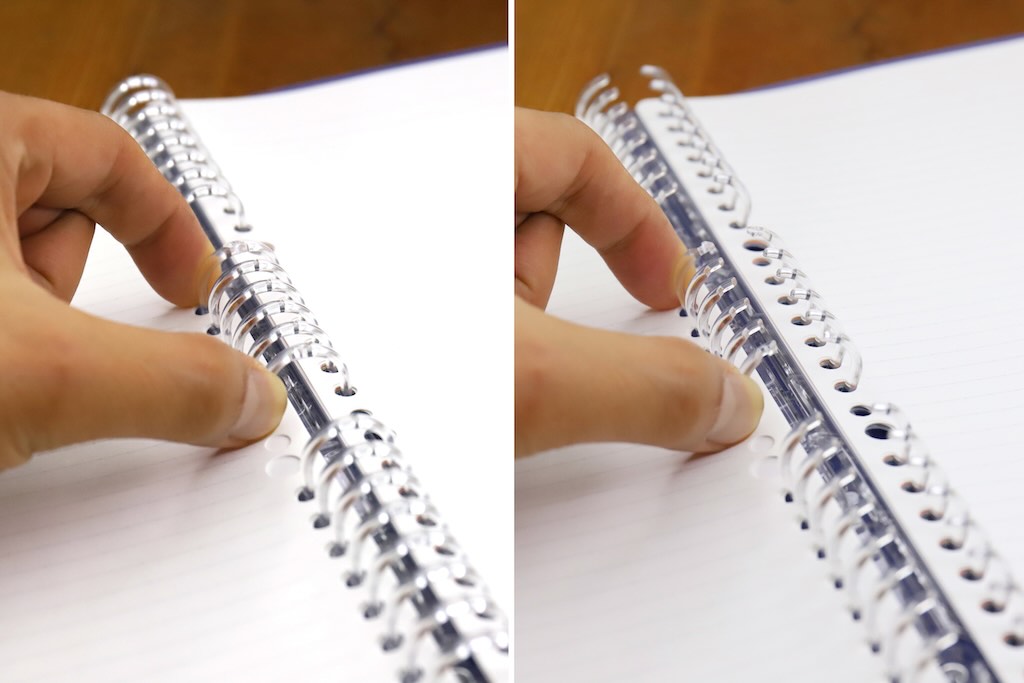

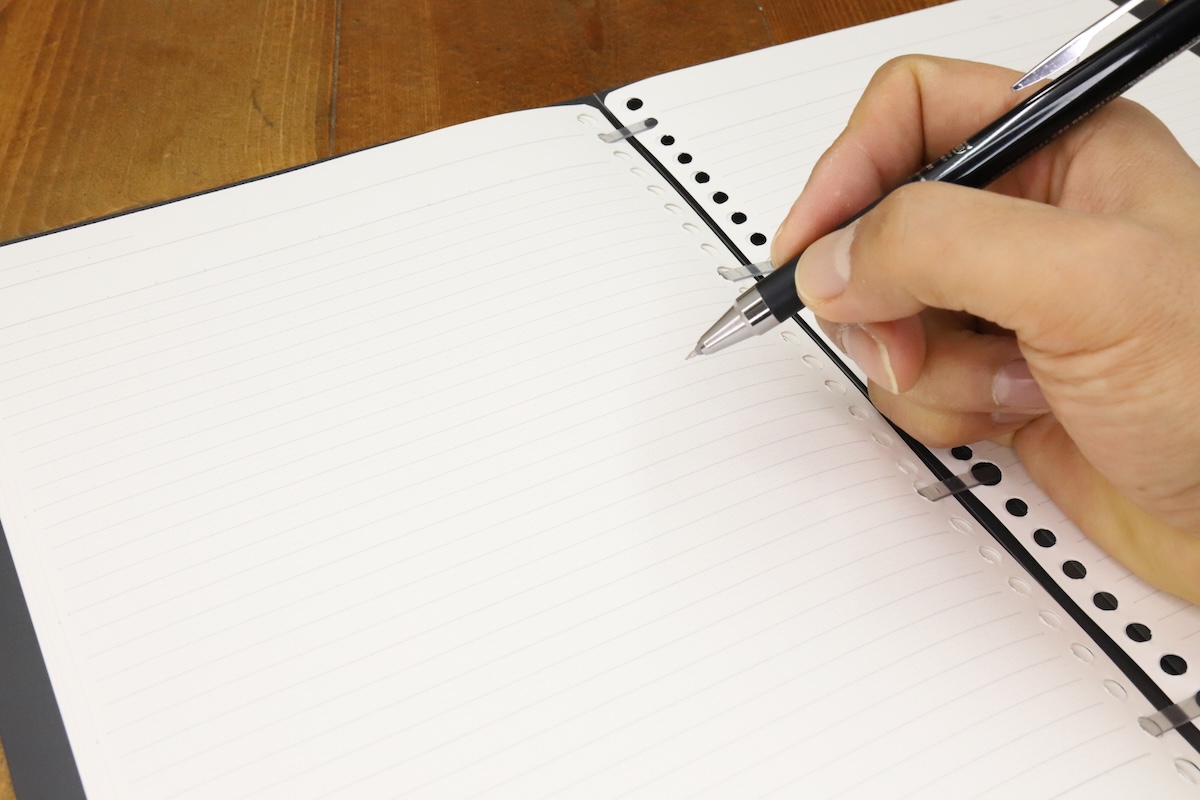

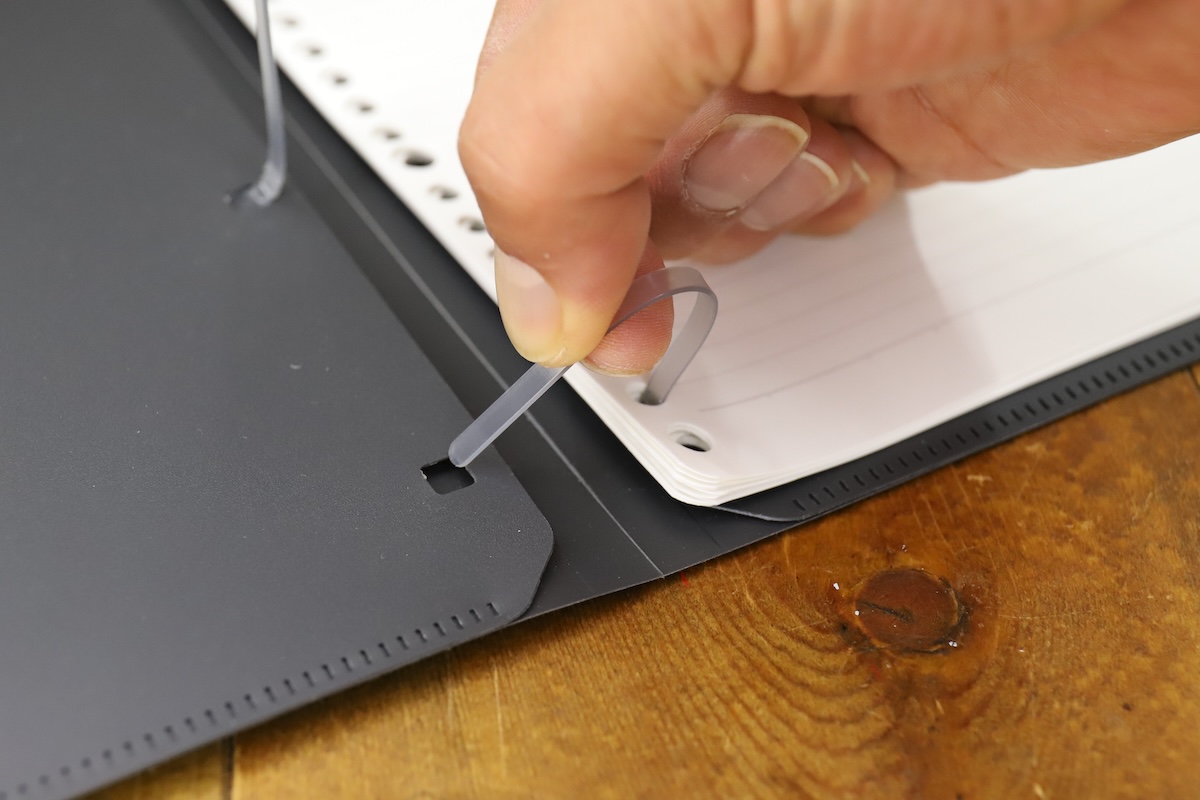

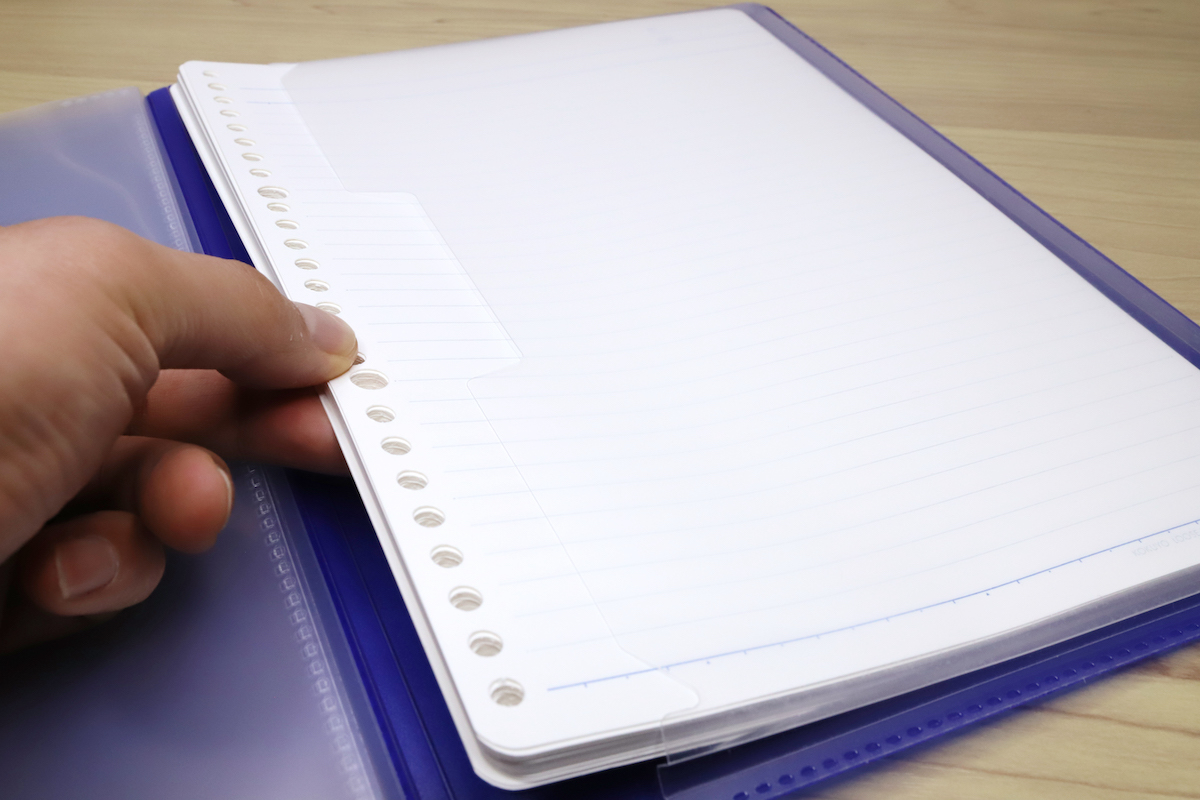

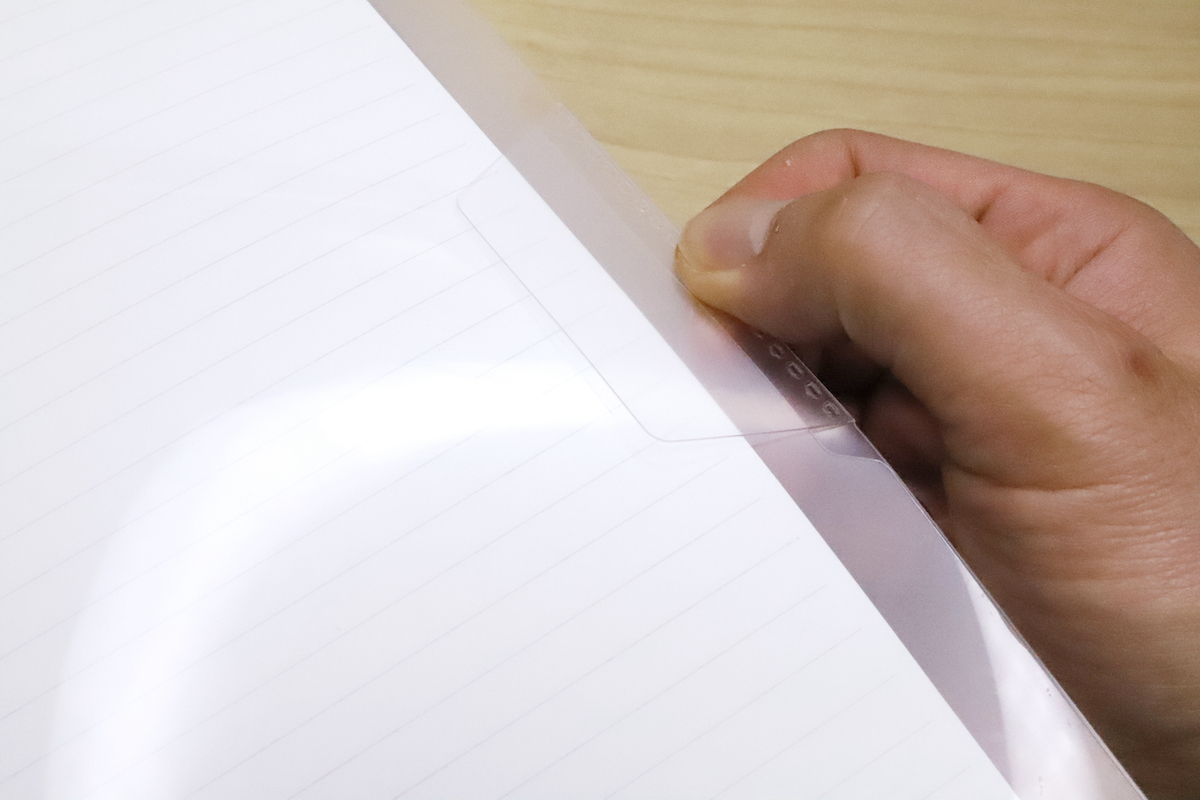

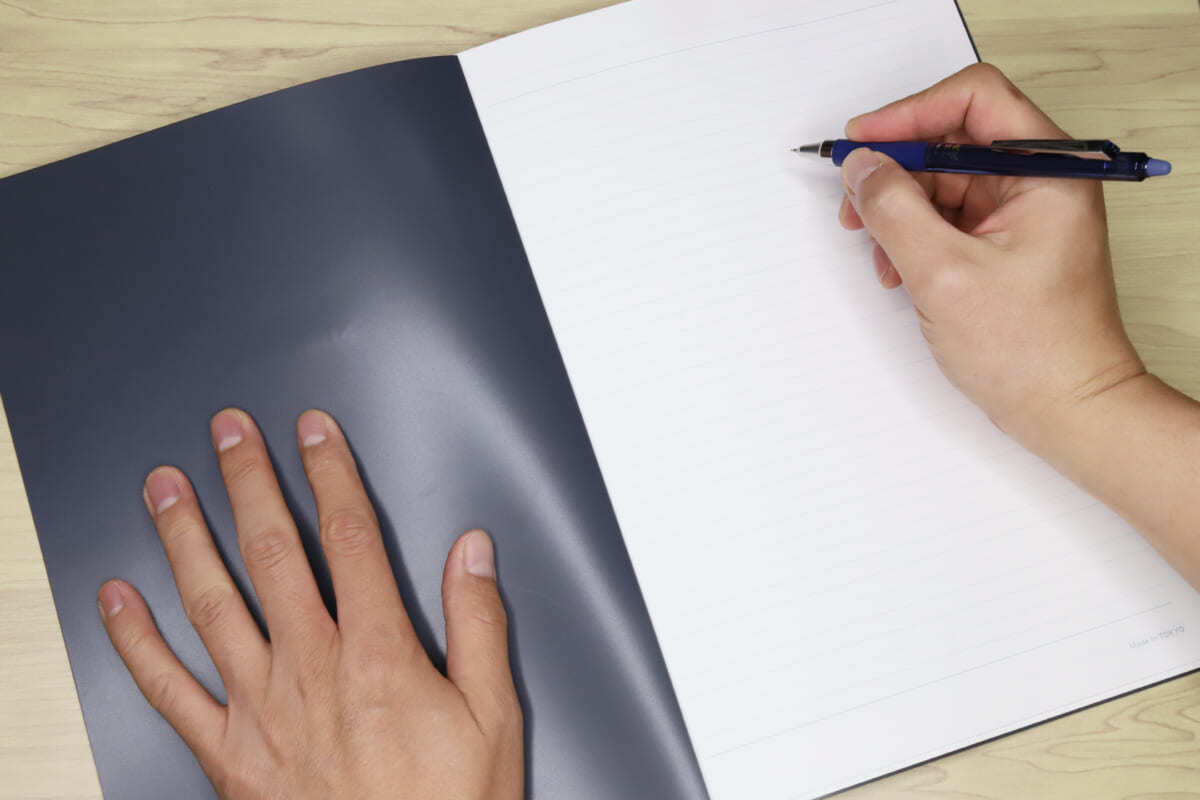

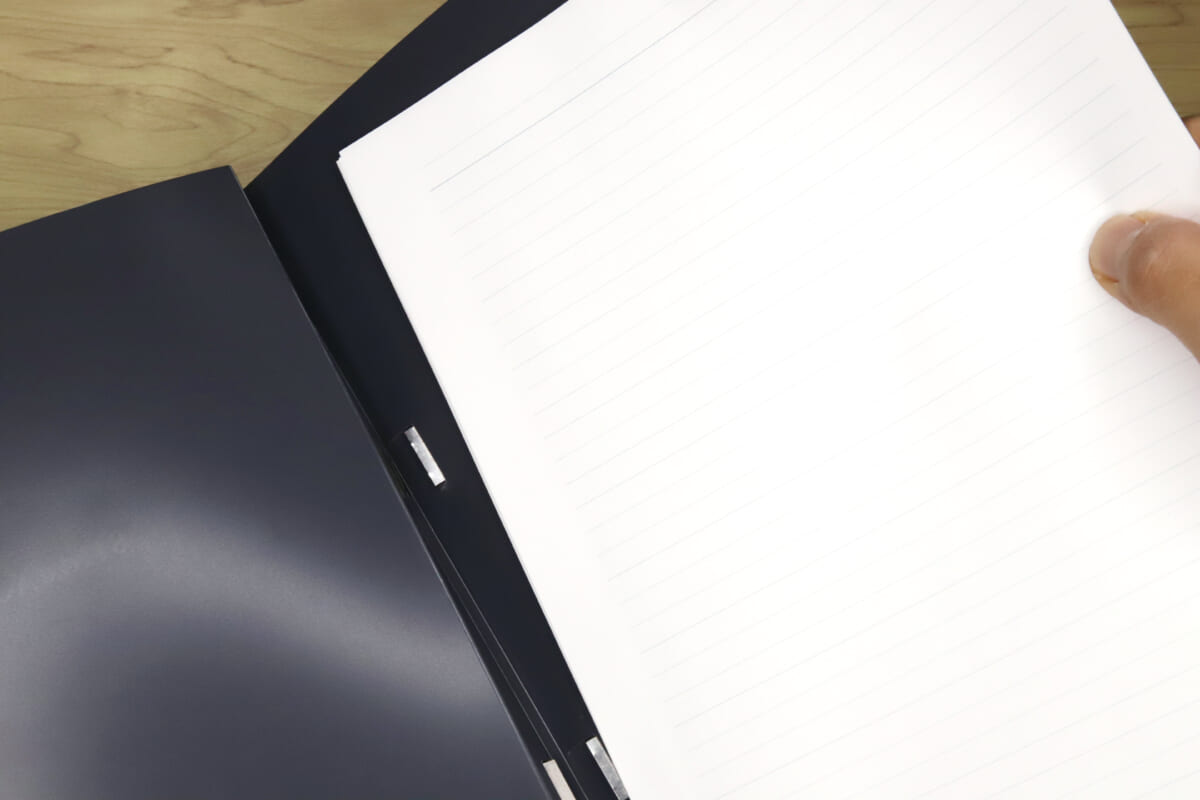

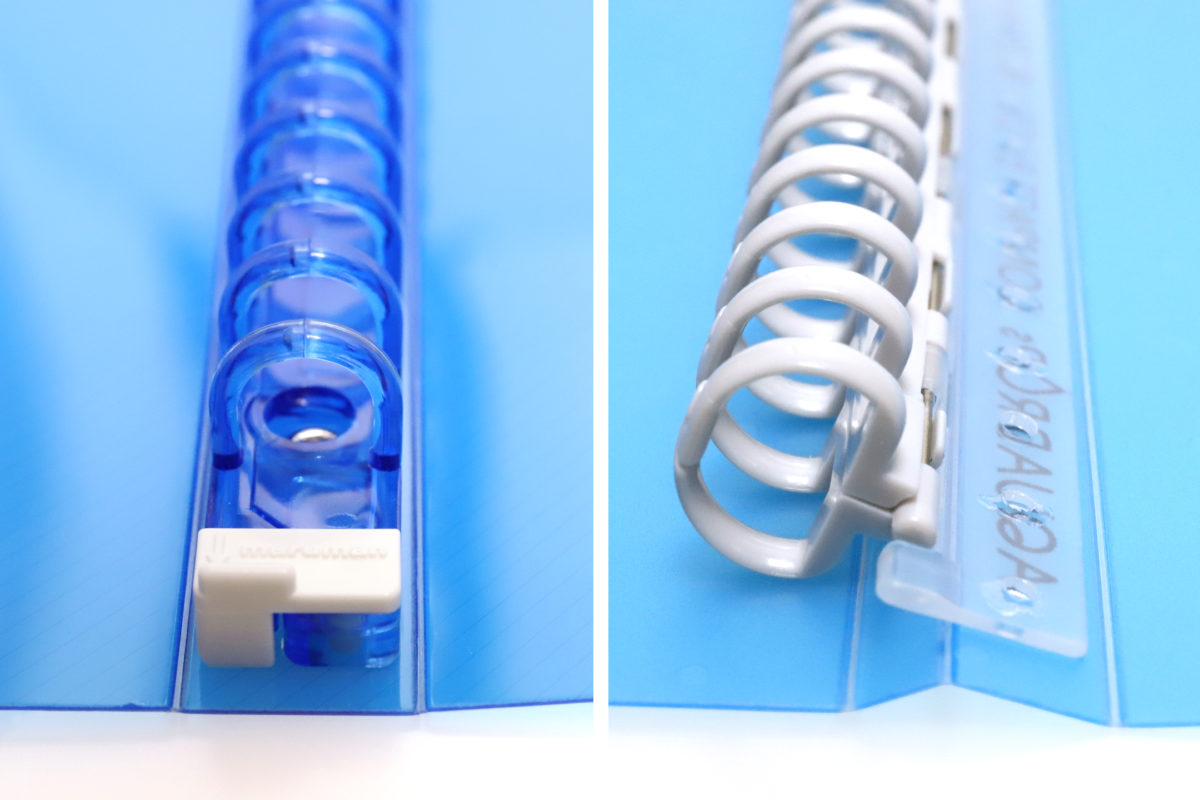

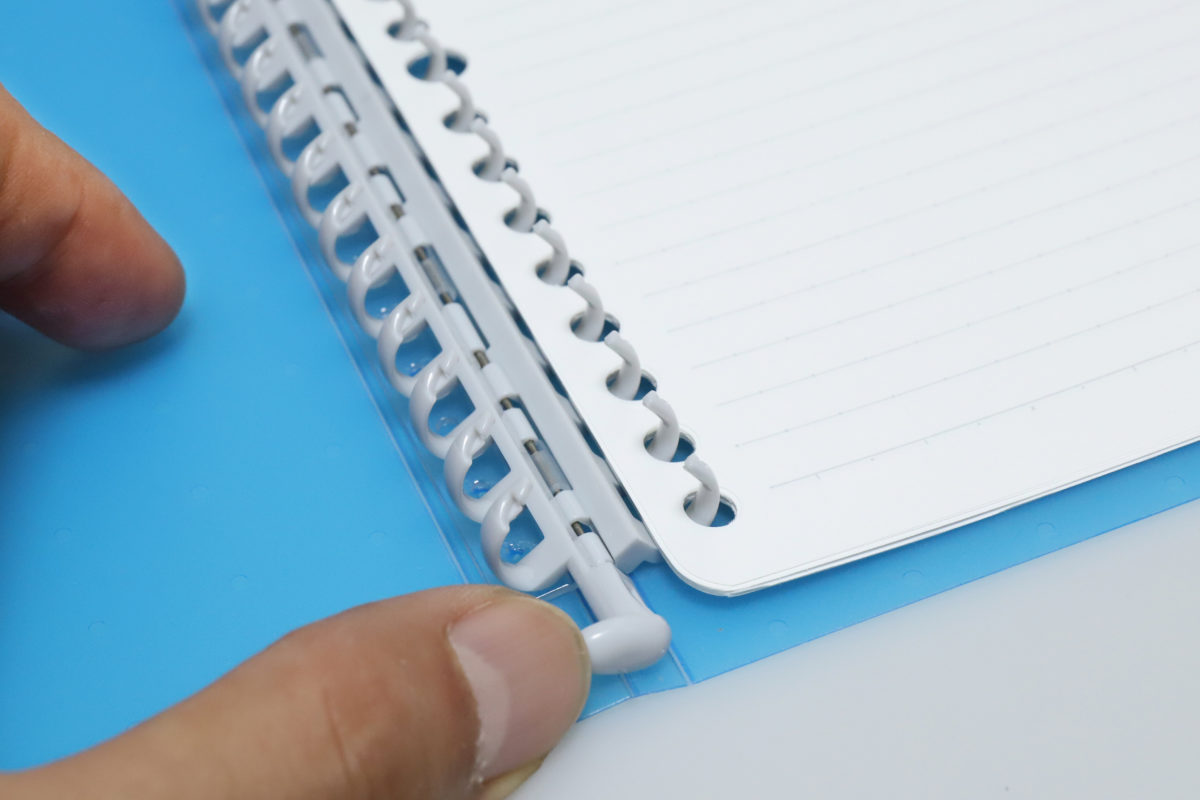

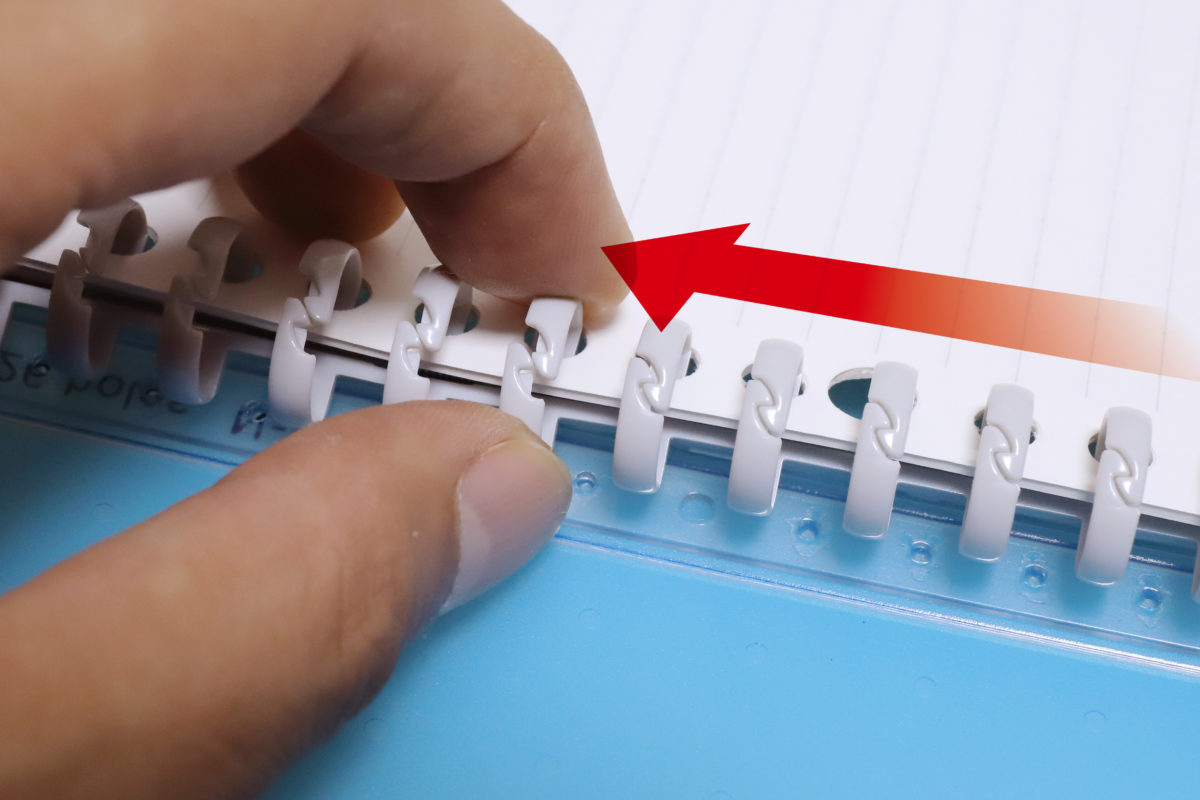

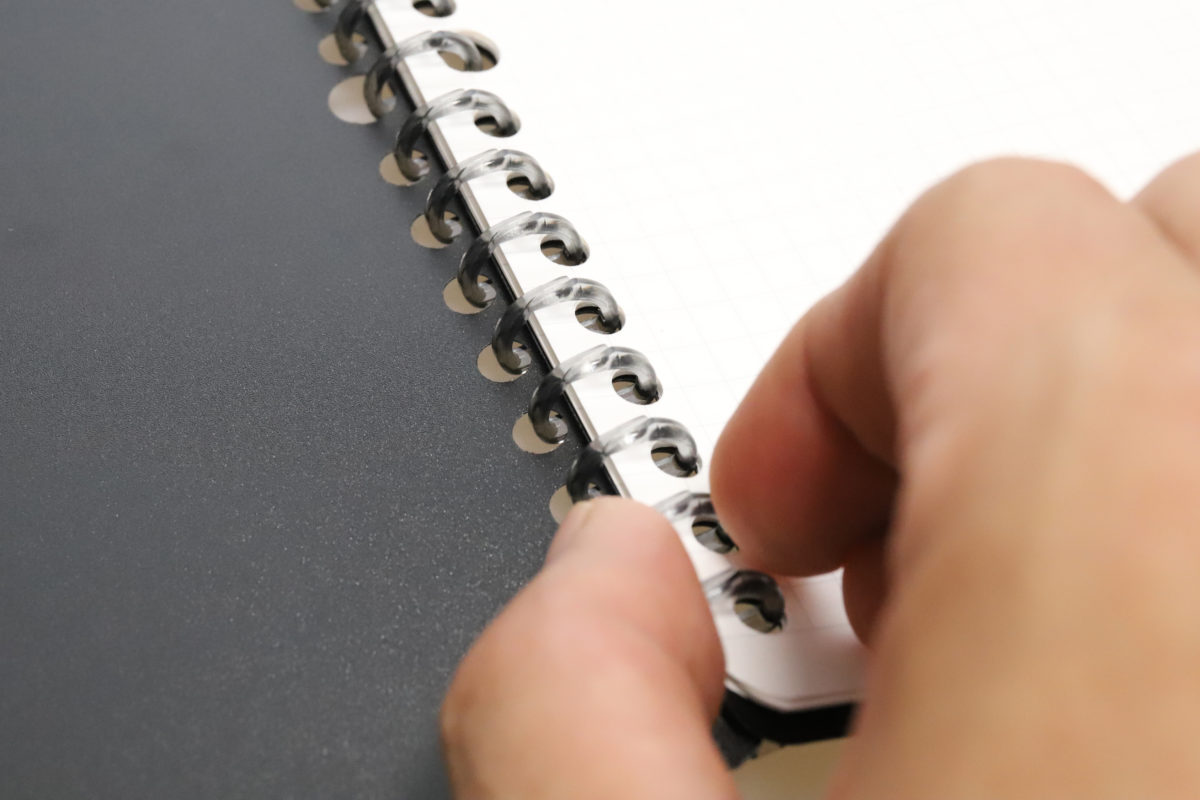

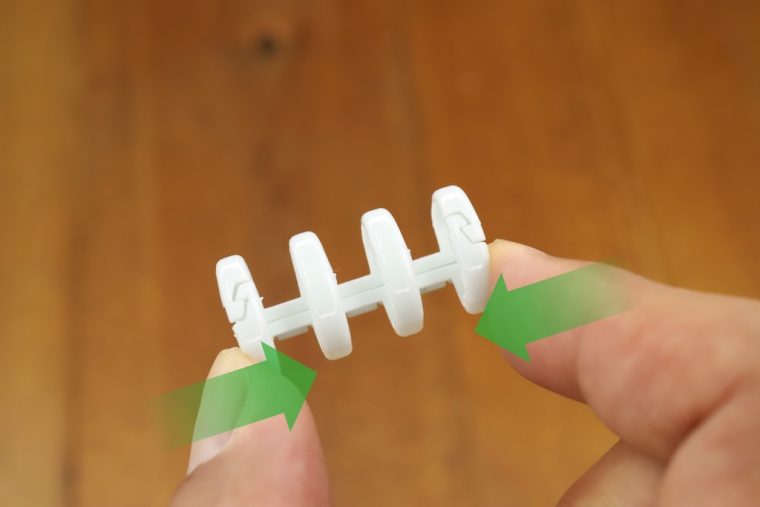

リングは、左右から指で挟むようにして押すとロックが外れてパカッと開き、リング端同士を噛み合わせて上下から押し込むとカチリとはまってロックがかかる仕組み。とてもシンプルだ。

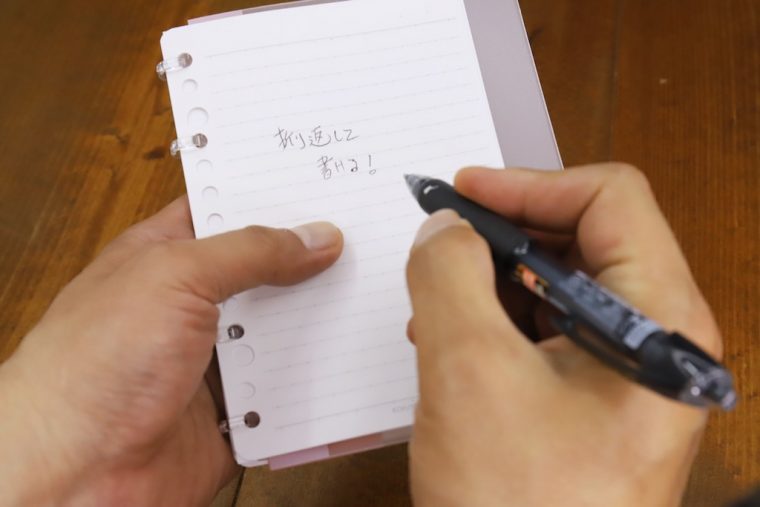

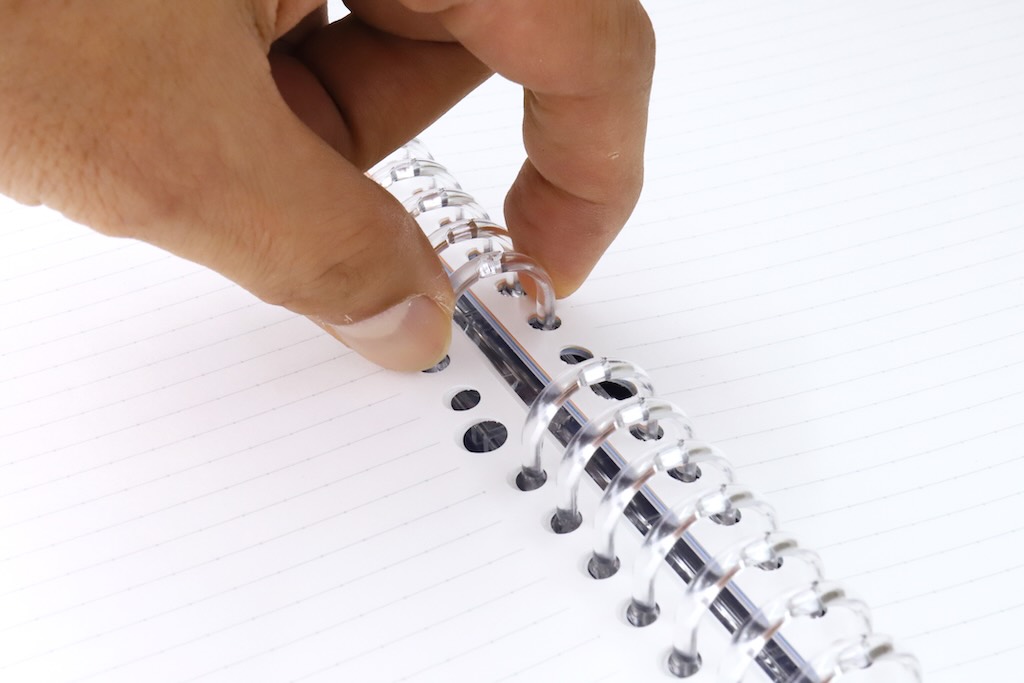

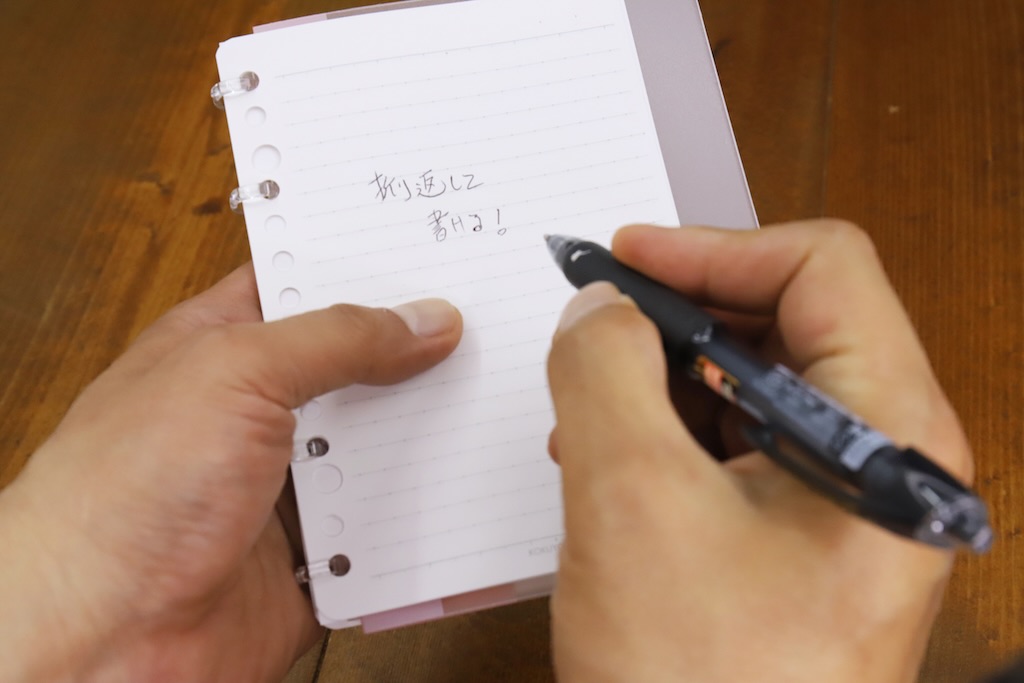

書類を綴じる際はリング1〜2個を使えばOK。1個綴じでも、ダブルクリップなどで束ねるより外れにくく、めくりやすいので、十分に実用的と言える。

ただし1個綴じだと穴に荷重がかかりすぎて破れることもあるので、できれば2個綴じがおすすめだ。

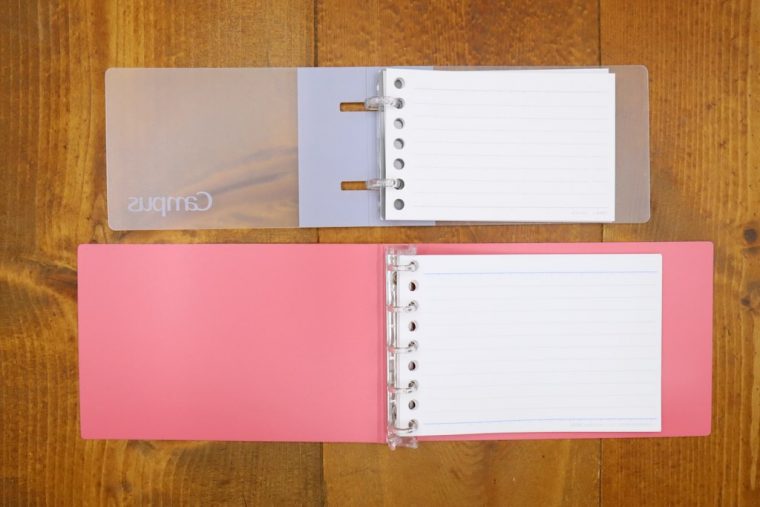

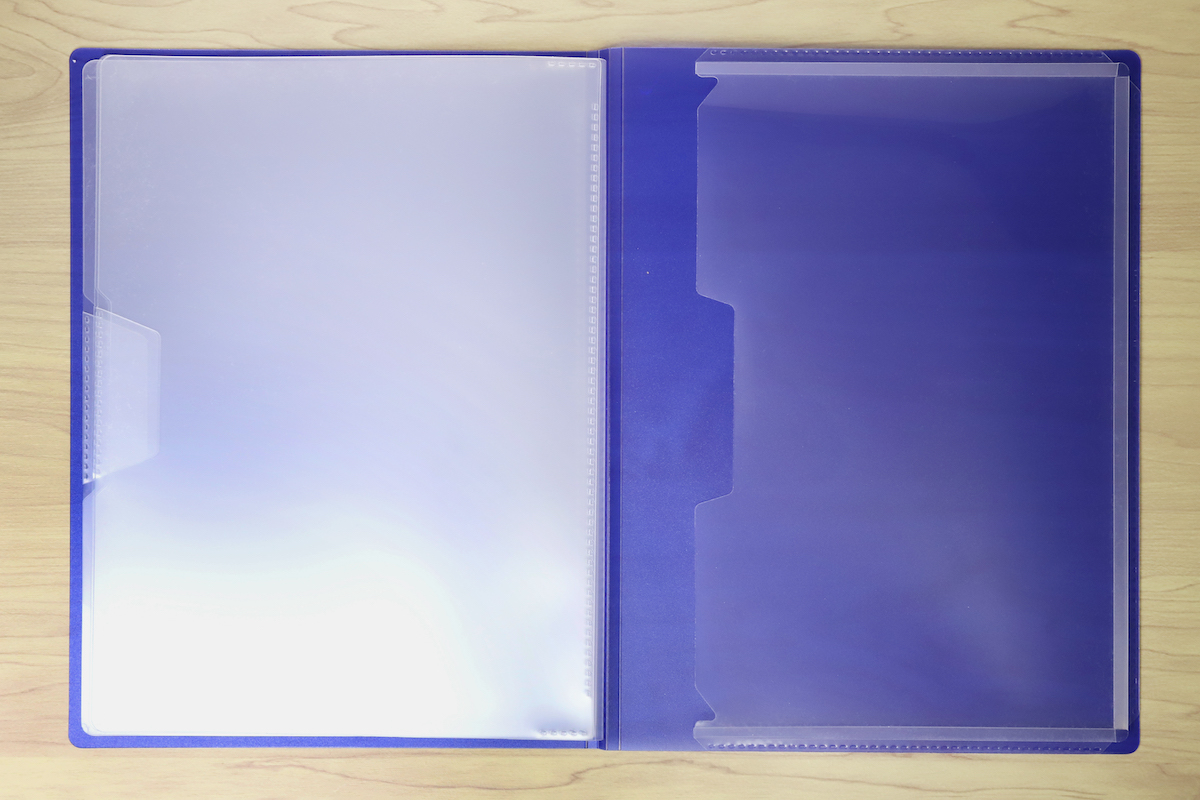

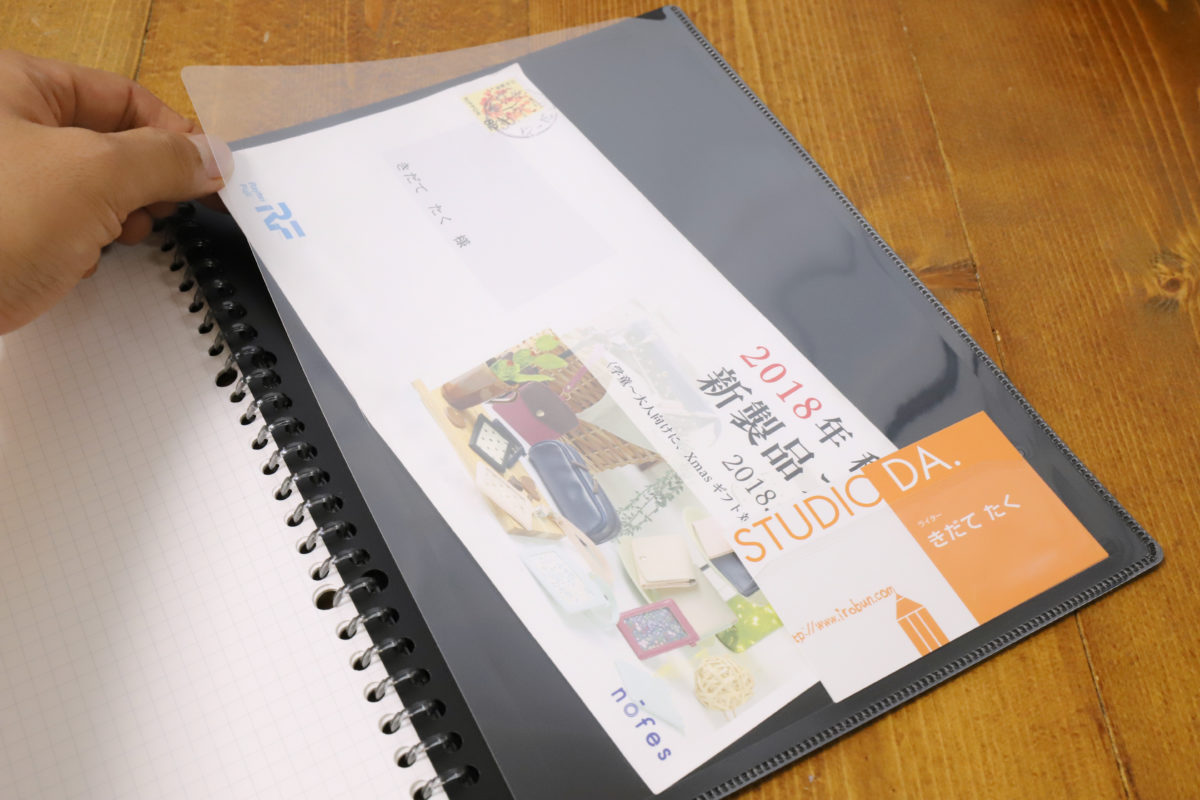

もちろん、硬い表紙なしで紙束そのままなので、携行時のページ破損などのリスクはバインダータイプよりも高くなる。

こればかりは軽量化とのトレードオフなので、その辺りは仕方ないと最初から割り切るか、綴じた物をクリアホルダーに挟むなどの工夫が必要になってくるかもしれない。

ルーズリーフリングに合うパンチは…

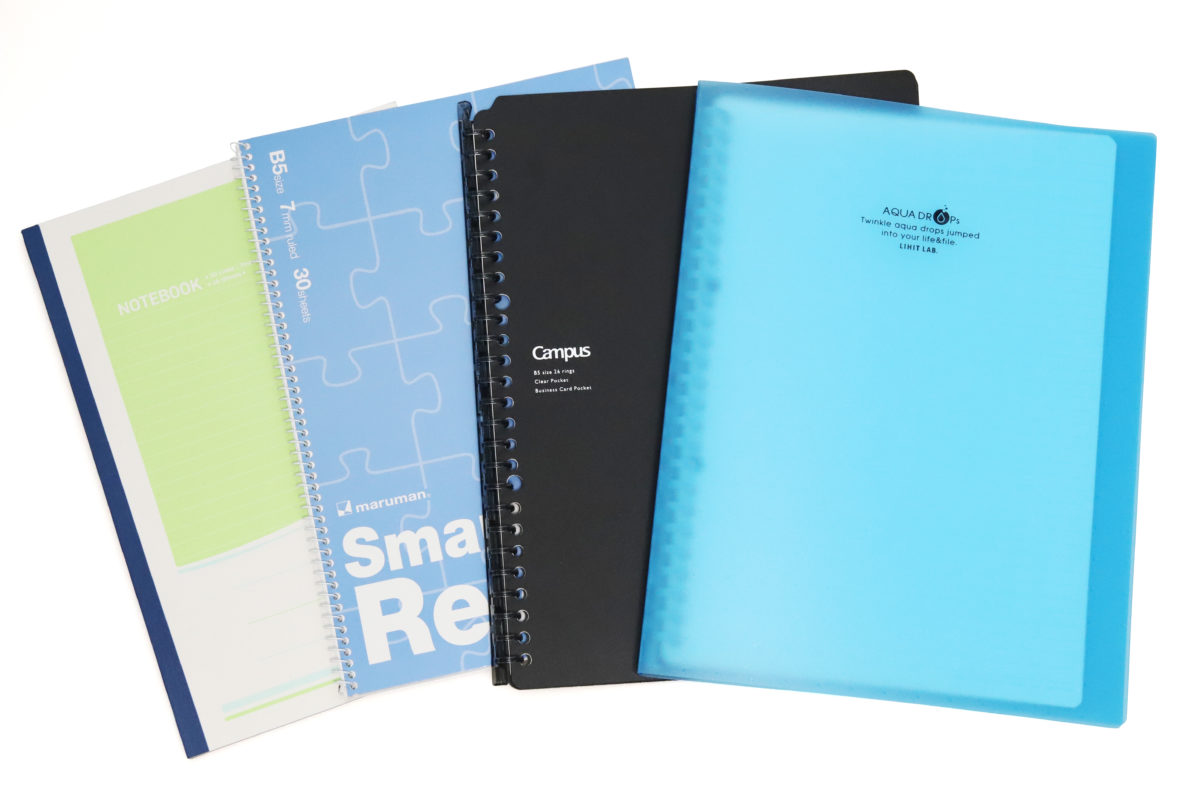

レバー式パンチ・小型の押し込み式パンチの3種類にざっくり分けられる。

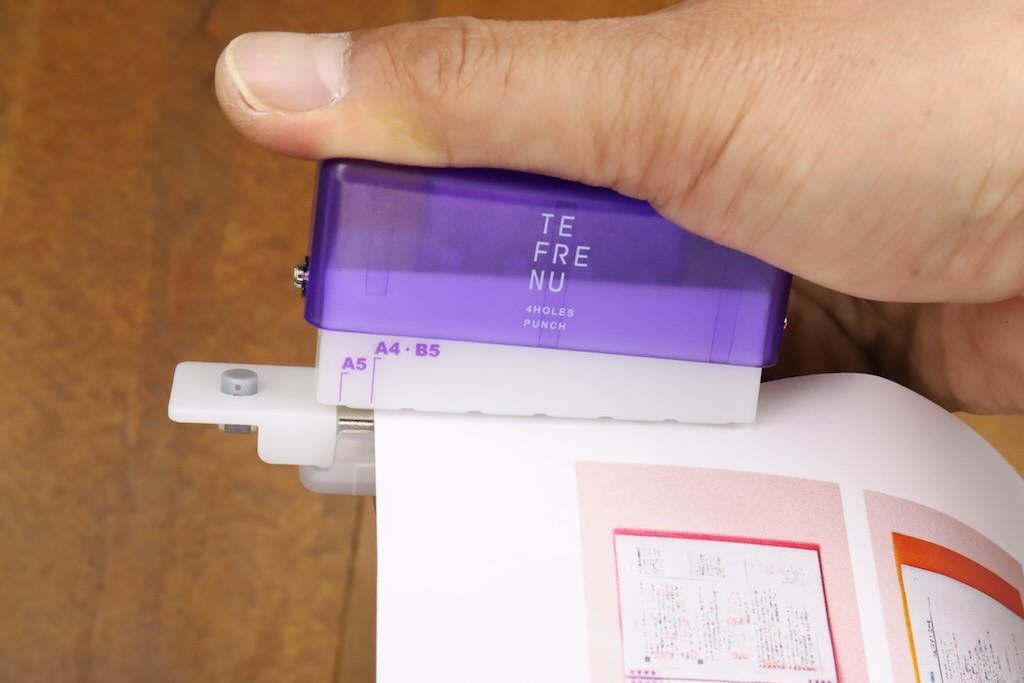

4穴リングと合わせて使うには、一番コンパクトな4穴用の押し込み式パンチと相性が良いのだが、押し込み式は意外と力加減が難しく、慣れないと穴開け不良が起きやすい。

使いやすさ・トラブルの起きにくさ・収納しやすさなどでバランスが取れているのは、テコの力で全ての刃に均等に力がかけられるレバー式なのだ。

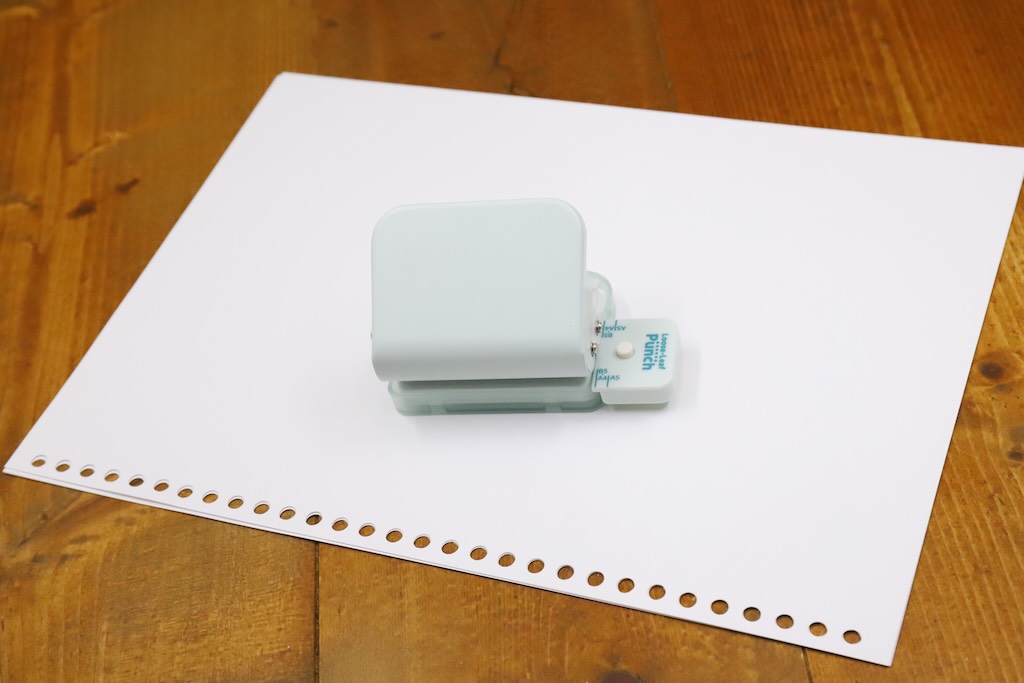

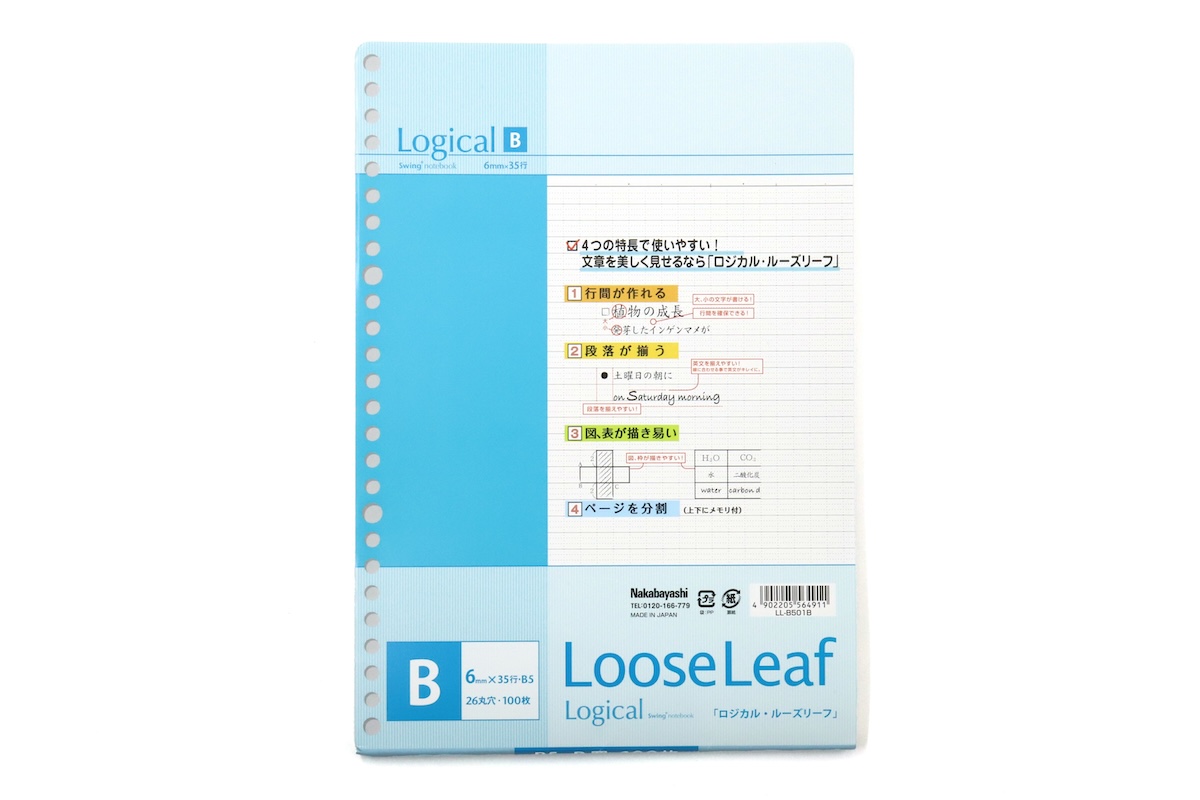

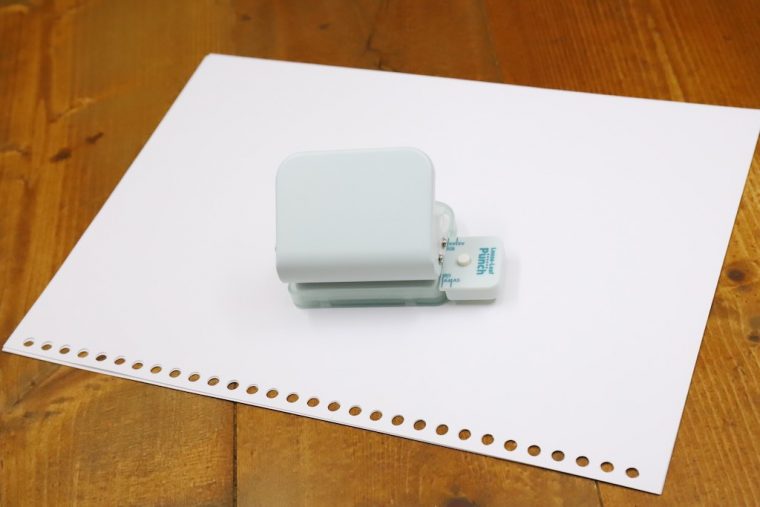

その中でも特におすすめできるのが、ソニックの6穴用「ルーズリーフパンチ」である。

ルーズリーフ用のレバー式パンチ自体はわりと古くからあるツールで、いくつかのメーカーから発売されている(なんなら100均でも売られている)。

でも、これはその中で最もコンパクトで、使いやすく感じられた。

サクっとルーズリーフ化

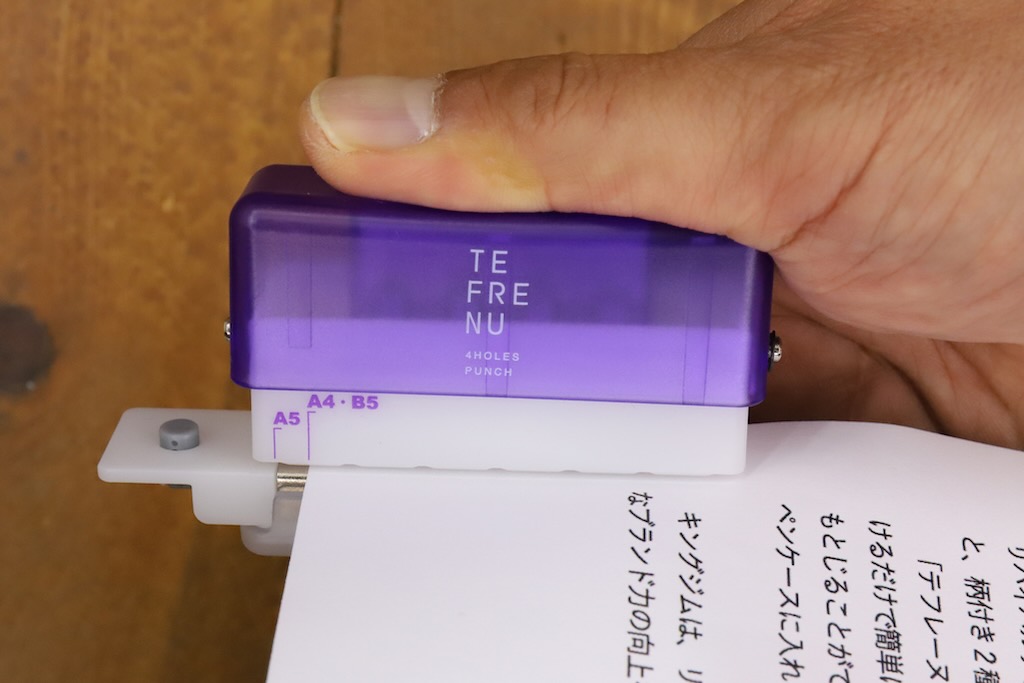

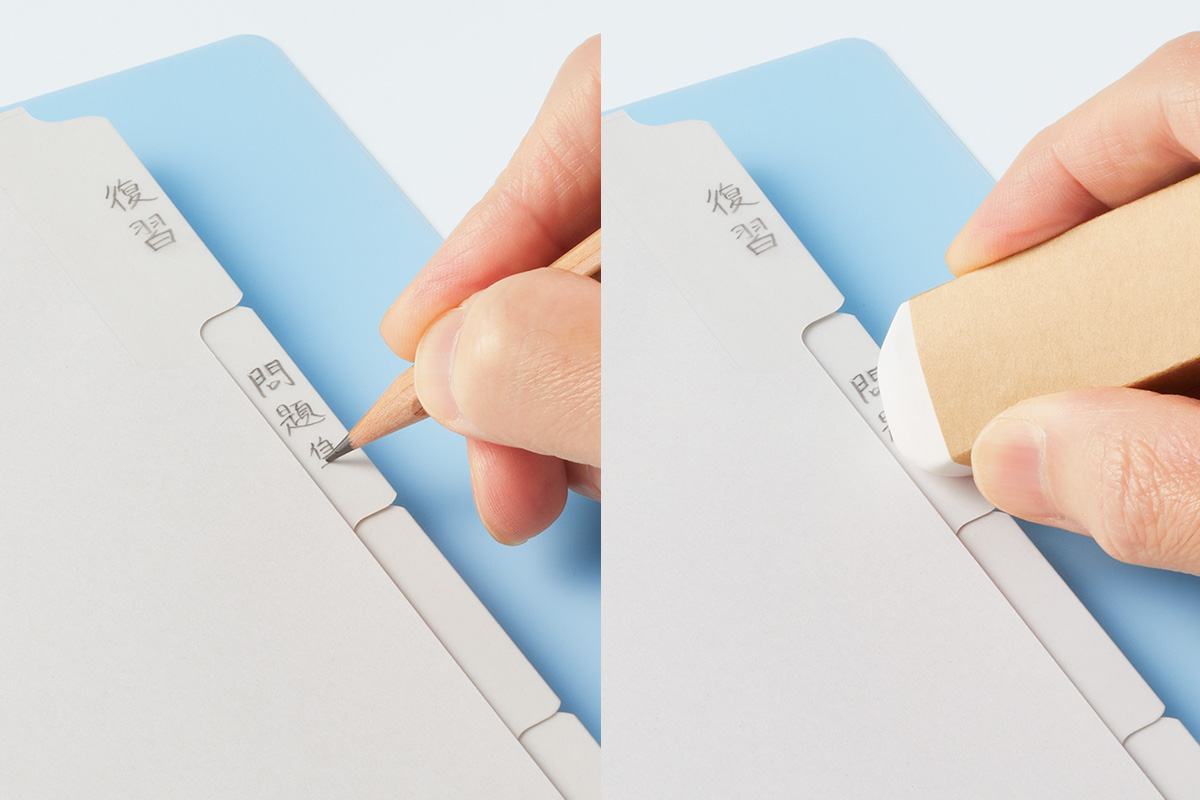

使う際は、紙の端をサイズごとのガイド線に合わせてセットし、レバーを上からグッと押し込むだけ。

コピー用紙で最大5枚までまとめて穴あけ可能だ。押し込むバランスと刃の性能が良いのか、最大量の5枚まとめてでも、わりと気持ちよくサクッとあけることができた。

通常のルーズリーフバインダーに綴じる用の穴を開けるには、端から2番目の穴に本体の凸ガイドにセットしてパンチ。

それを5回繰り返すとA4/B5サイズの紙をルーズリーフ化することができる(A5サイズなら4回)。

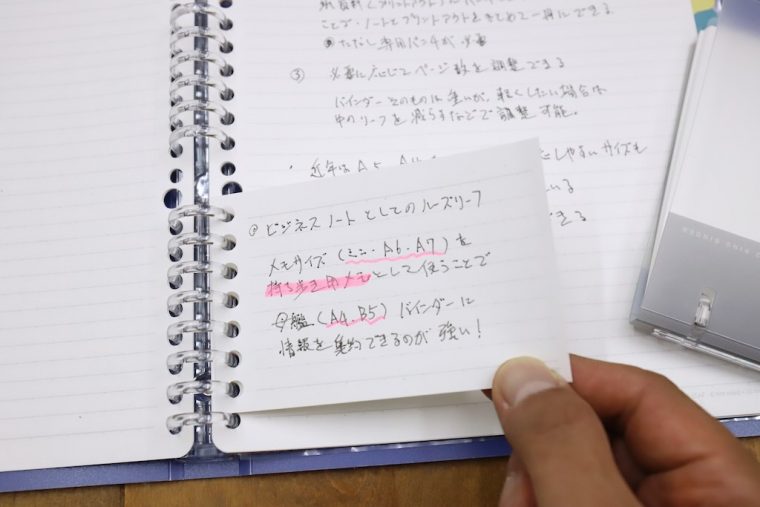

さらに高速化するための裏ワザ

ちなみに、ルーズリーフ用アーム式パンチ定番の裏ワザとして、紙を二つ折りにしてパンチすると半分の回数(A4/B5は3回、A5は2回)で穴が完成する、というのもある。

穴あけが面倒くさいという人は、覚えておくといいかもしれない。

ずっしりとしたスチール製ということで、ペンケースに入れて持ち運ぶような用途には向いていないが、紙の資料を頻繁にルーズリーフに綴じるなら、一台は机に備えておくと便利だろう。

使いやすさと穴あけ効率の高さはかなり優秀なので、サクサクとパンチが捗るはずだ。

The post 極限まで削ぎ落とした末に得られたのは…。ソニック「ルーズリーフリング」と「ルーズリーフパンチ」の圧倒的な軽やかさ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.