NEW!! 新製品登場につき2018年1月19日更新

ロボット掃除機といえば、アメリカ・アイロボット社のルンバが有名ですね。優秀な制御プログラムと高い吸引力で定評があり、世界では累計2000万台以上(※)、国内では累計200万台以上を販売するなど、絶大な人気を誇っています。

※ルンバを含むホームロボット

ルンバ主要5モデルの違いを家電のプロ、戸井田園子さんが解説!

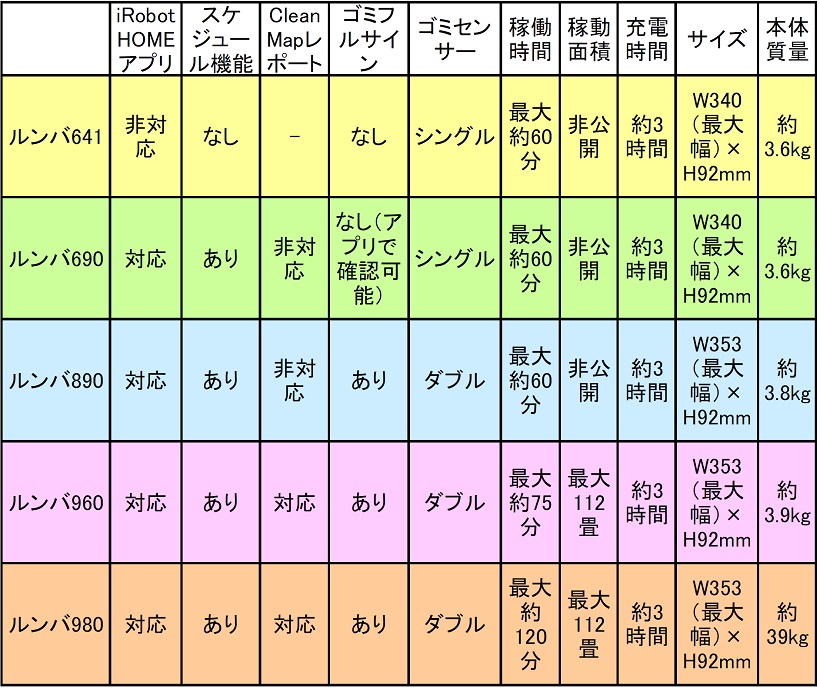

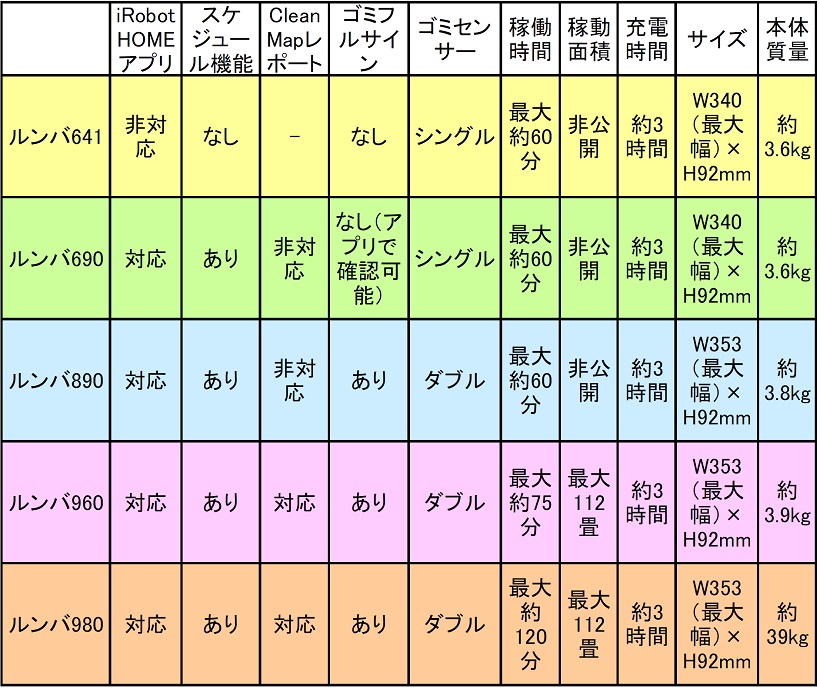

そんな大人気のルンバですが、いくつかの種類があって、価格の差があります。もちろん、高いモデルがいいに決まっていますが、いったい何が違うのか、その差がわかる人は少ないはず。一方で、違いがしっかりわかれば、値段を抑えたモデルを納得して購入できます。というわけで、今回は現在発売されている主要5モデル(ルンバ641、 ルンバ690、ルンバ890、ルンバ960、ルンバ980)を選び、それぞれ何が違うのかスペックを徹底比較。併せて家電のプロ、戸井田園子さんに詳しく解説してもらいました!

【今回比較する5モデルはコチラ】

その1

ベーシックな機能でリーズナブルな価格が魅力

ルンバ641

↑製品名のクリックで楽天市場の最新価格情報サイトへジャンプします(以下同)

実売価格4万3070円(税込・以下同)

ベーシックな清掃機能を搭載したスタンダードモデル・600シリーズの最新機種。壁際のゴミをかきだすエッジクリーニングブラシ、本体中央に並んだ2本の回転ブラシ、微細なハウスダストまで吸い込む吸引部による「3段階クリーニングシステム」で部屋中のゴミを取り除きます。

その2

ルンバ641と同等の清掃力を持つアプリ対応モデル

ルンバ690

実売価格5万3870円

スタンダードモデル、600シリーズのひとつ。「高速応答プロセス iAdapt」と「3段階クリーニングシステム」を搭載するなど、ルンバ641と同等の清掃力を持っています。「iRobot HOME アプリ」に対応し、遠隔操作や清掃開始時間のタイマー予約などが可能です。

その3

ハイパワーモーターでゴミをしっかり吸引

ルンバ890

実売価格7万5470円

中位の800シリーズの機種。特殊素材のローラーでゴミを浮き上がらせ、ハイパワーモーターの気流で、ルンバ内部に真空状態を作り出す「AeroForceクリーニングシステム」を搭載しています。600シリーズと比較してゴミ除去量が最大50%アップしました。ローラーは髪やペットの毛が絡みにくい素材でお手入れも簡単です。

その4

さらに賢くなったナビシステムで掃除残しなし!

ルンバ960

実売価格9万7070円

最上位の900シリーズのひとつ。カメラとセンサーを駆使する「iAdapt 2.0 ビジュアルローカリゼーション」を搭載し、ルンバ自身が今どこにいて、部屋のどこが清掃されていないのかを高精度に判断します。清掃できる面積は最大112畳。入り組んだ廊下や家具の下にも入り込んですみずみまで清掃します。

その5

ルンバの能力を最大限に活かす最上位モデル

ルンバ980

実売価格13万5000円

「iAdapt 2.0 ビジュアルローカリゼーション」を搭載したルンバのフラッグシップモデル。進化したモーター「ハイパワーモーターユニットG3」を搭載し、吸引力は600シリーズの最大10倍まで向上。カーペットに最適な「カーペットブースト」機能で繊維の奥のゴミも取り除きます。稼働時間も120分とアップしています。

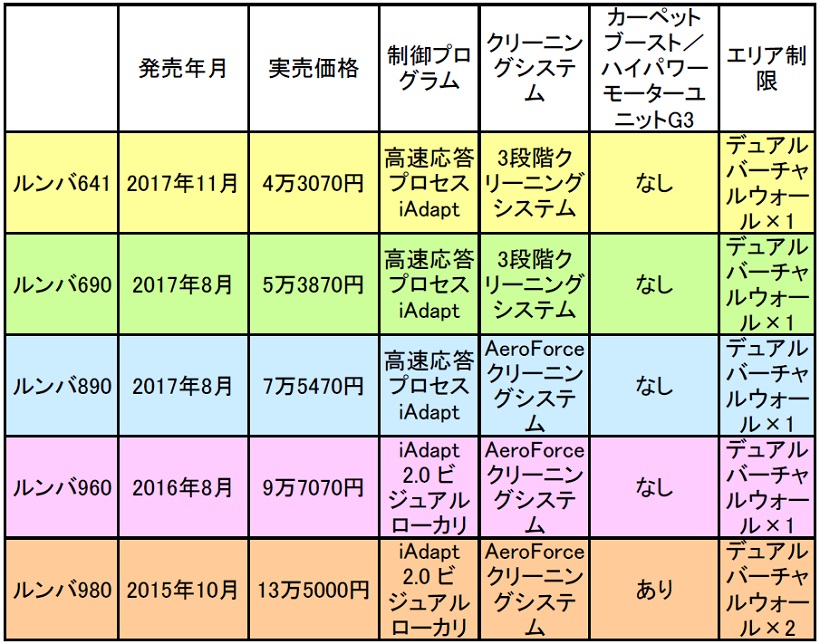

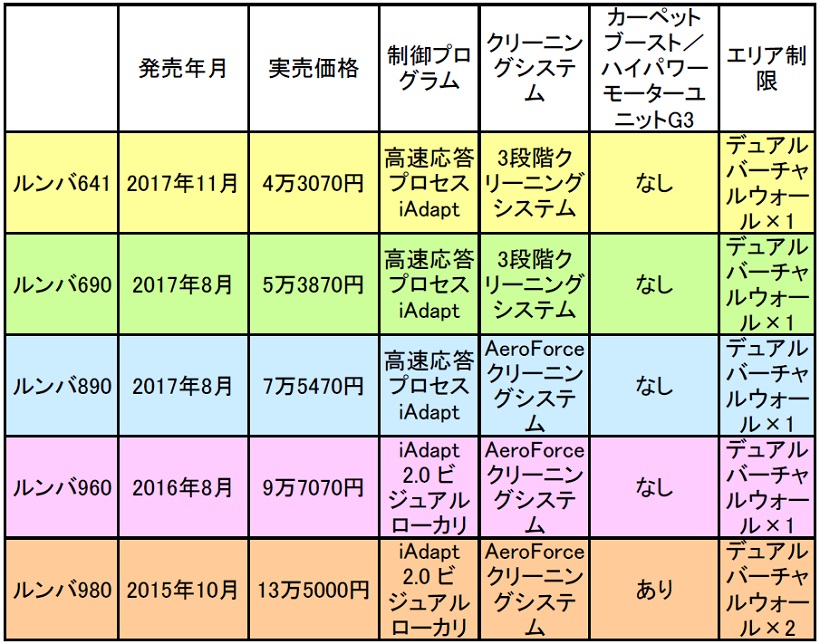

↑今回比較する5モデルの発売年月と実売価格。最上位の900シリーズのなかでも、ルンバ960とルンバ980では4万円近い差があります

↑今回比較する5モデルの発売年月と実売価格。最上位の900シリーズのなかでも、ルンバ960とルンバ980では4万円近い差があります

【制御プログラムの違い】

上位機種のほうが同じ時間でも広い範囲を漏らさず掃除できる

制御プログラムはルンバ600シリーズ(ルンバ641とルンバ690)、ルンバ890が「高速応答プロセスiAdapt」(以降iAdapt)。ルンバ900シリーズは「iAdapt 2.0 ビジュアルローカリゼーション」(以降iAdapt 2.0 )となっています。両者にはどのような違いがあるのでしょうか。

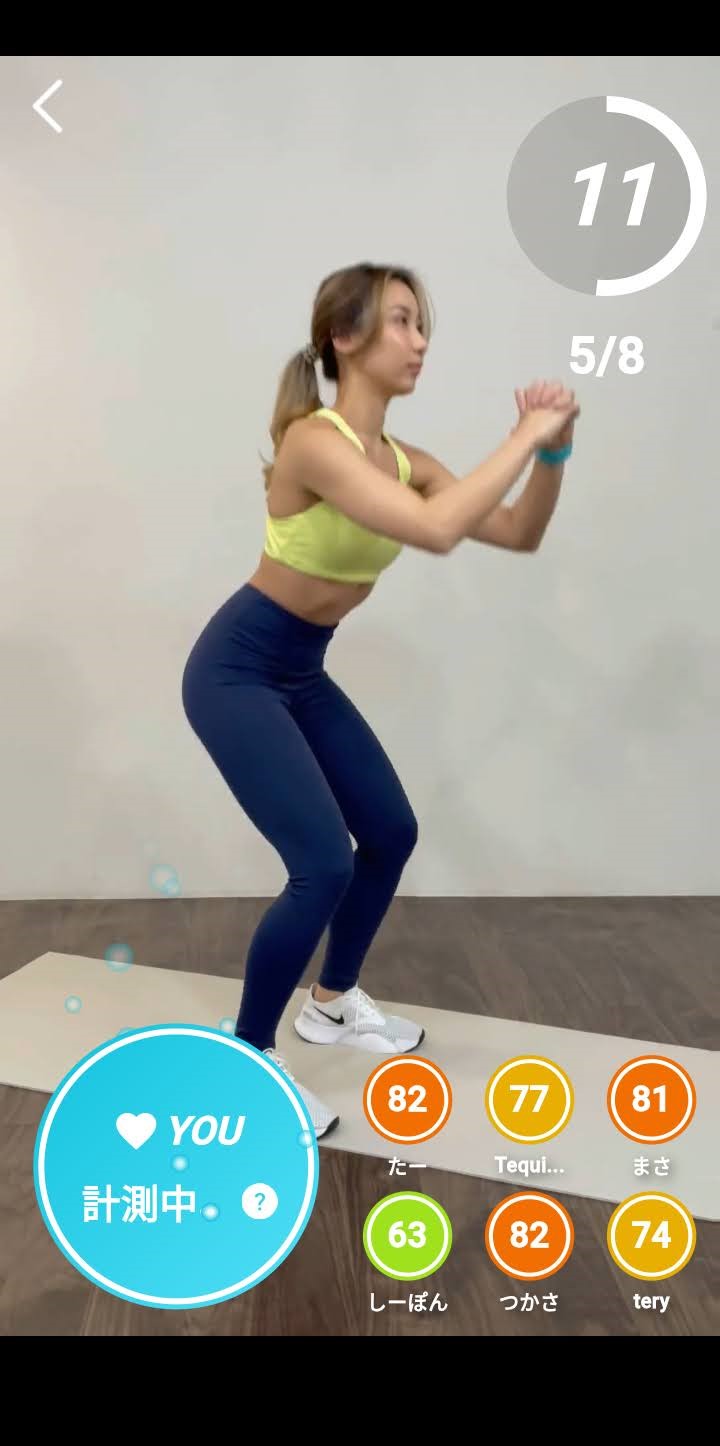

「制御プログラムの違いは、カメラの有無と動き方。iAdaptがランダムに動くのに対し、iAdapt 2.0 は直線的に動き、突き当たると位置をずらして戻っていきます。ちょうど、雑巾掛けのような動きですね。またiAdapt 2.0は、空間の地図を作成(マッピング)しているので、家中を効率よく動くことができます。その結果、同じ時間でも、iAdapt 2.0のほうが広い範囲を漏らさず掃除できることになります。

違いがよくわかる例が、ホームベースに戻るとき。マッピングしているので、掃除が終わった時に迷わず最短ルートで帰ります。これを見ると『賢いっっ!』と感動しますよ(笑)。

また、iAdapt 2.0は家具の避け方もスマート。例えば、テーブルや椅子の脚があっても、迷わず近づいてクルッと回り込み、丁寧に掃除してくれるのが見事。iAdaptも同様の動きはしますが、iAdapt 2.0のほうが判断のスピードが速くなったと感じます」(戸井田さん)

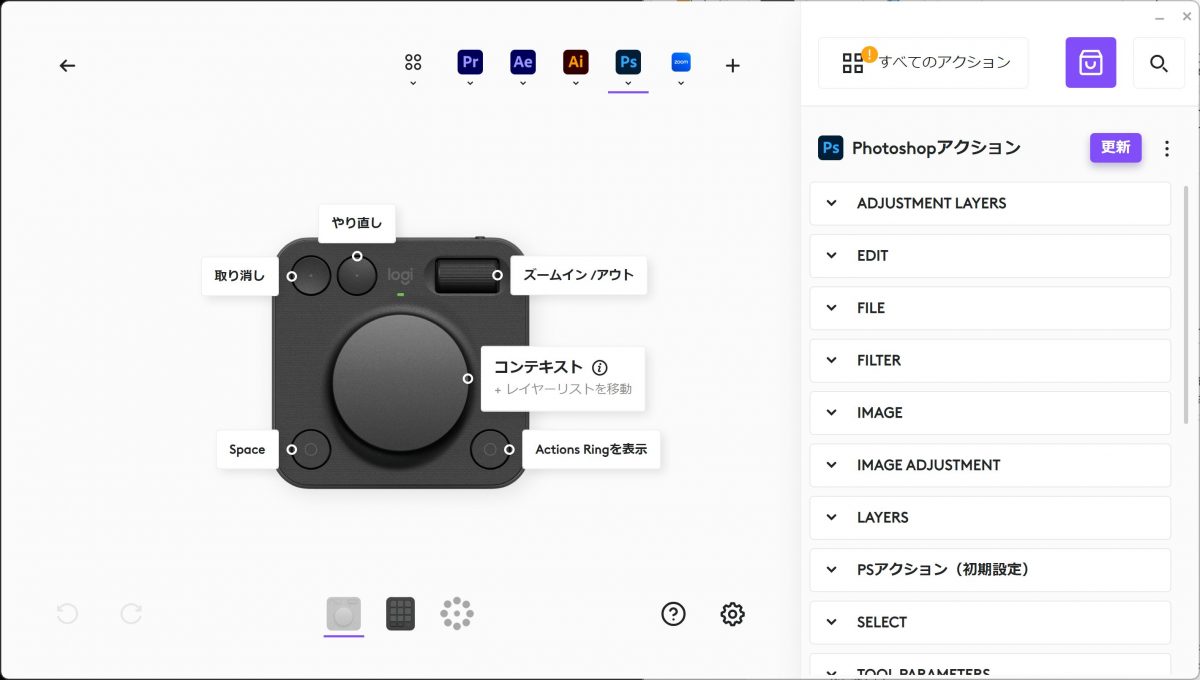

↑ルンバ980の走行イメージ

↑ルンバ980の走行イメージ

【クリーニングシステムの違い】

最上位機種は吸引力を徹底的に強化

クリーニングシステムはルンバ600シリーズが「3段階クリーニングシステム」で、それ以上のクラスは「AeroForce(エアロフォース)クリーニングシステム」を採用。ルンバ980のみ、従来品の最大10倍もの吸引力を実現する「ハイパワーモーターユニットG3」と、カーペットやラグ上で、自動で吸引力を最大10倍に引き上げる「カーペットブースト」を搭載しています。

「『3段階クリーニングシステム』は、1.エッジブラシでホコリをかき出し、2.本体裏の回転する毛ブラシでかき込みながら、3.モーターによる吸引で細かなホコリを吸い込む、という方式。一方、AeroForceクリーニングシステムは、1.は同じですが、2.本体裏に特殊素材のローラーを採用することで床面と密着度が高くなり、ゴミの取り残しが軽減。3.さらに、内部で真空状態を作ることで風速がアップして吸引力が高まったため、より細かなホコリがよりとれるようになりました。

ルンバ980のみ搭載のハイパワーモーターユニットG3は、エネルギー効率を向上させるため、吸引力アップと長時間稼働に貢献します。副産物として、モーターの配置も変更になったため、ダストカップが大きくなったのもポイント。カーペットブーストは、カーペットが多い家庭では有利ですね」(戸井田さん)

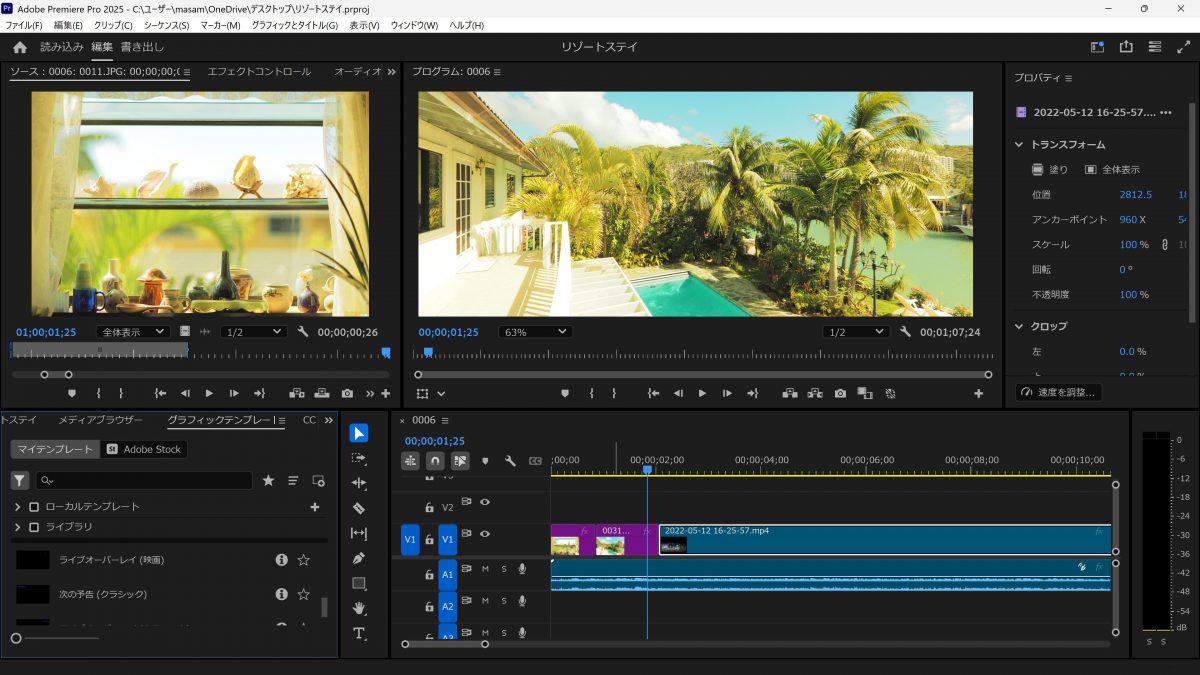

↑AeroForceクリーニングシステムでは、2つのゴム製のローラー、AeroForce エクストラクターを採用。ローラーには髪の毛がからまないのも特徴です

↑AeroForceクリーニングシステムでは、2つのゴム製のローラー、AeroForce エクストラクターを採用。ローラーには髪の毛がからまないのも特徴です

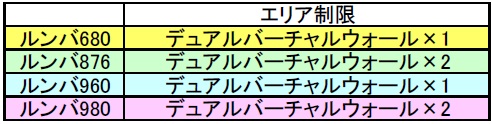

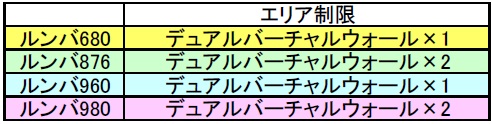

【エリア制限システムの違い】

付属のデュアルバーチャルウォールの数が違う点に注意

付属品の「デュアルバーチャルウォール」は、赤外線の見えない壁を作り、ルンバの侵入を防ぐアイテム。また、円形の進入禁止エリアを作る「ヘイローモード」も搭載し、ペットの水飲み場なども避けることができます。ルンバ980のみデュアルバーチャルウォールが2個付属する点に注目。

「600や800シリーズは、違う部屋へ行って迷子になるのを防ぐという使い方をしましたが、900シリーズは複数の部屋が同時に掃除できるので、高級オーディオや飾り物など、ぶつかるとまずいものがあるときに使う人が多いようです。

↑付属品のデュアルバーチャルウォール。8100円(アイロボットストア価格)で追加購入が可能です

↑付属品のデュアルバーチャルウォール。8100円(アイロボットストア価格)で追加購入が可能です

また、2階以上で使用する場合は、階段の降り口に念のためバーチャルウォールを使うことが推奨されています。段差認識はできるので問題はないのですが、万が一落ちてしまうと危ないし壊れるので、使う方が得策です。

ヘイローモードは、半円形で入れないエリアが設定できるので、ペットユーザーには便利。特に、犬を飼っている家庭では、ペットシーツを床に直に敷く人も多く、そのエリアを侵入禁止にできるのがうれしいですね。

デュアルバーチャルウォールが2個あると便利なのは、複雑な構造で条件が多い家庭。例えば、階段の降り口が部屋の中にあってペットを飼っている、高価な飾り物があるなど、2か所の制御が必要なケースです」(戸井田さん)

↑円形の進入禁止エリアを設定するヘイローモード

↑円形の進入禁止エリアを設定するヘイローモード

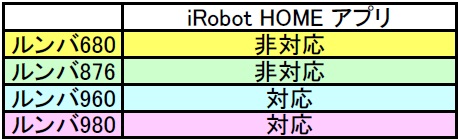

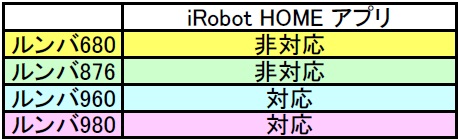

【アプリ対応/非対応の違い】

ルンバ641を除く機種が専用アプリに対応

ルンバ641を除くモデルは、専用アプリ「iRobot HOME アプリ」(無料)に対応しています。アプリに対応していると、いったい何ができるのでしょうか。

「主に遠隔操作とスケジュール管理ですね。遠隔操作は急な来客の場合など、限られた機会しか使わないので、スケジュール管理で使うのがメインになると思います。また、新たに2017年発売モデルのルンバ690、ルンバ890は『iRobot HOME アプリ』対応となり、スマホ対応のモデルがぐっと増えました(従来は600シリーズ、800シリーズはアプリ非対応)。これにより、900シリーズ同様、スケジュールはスマホで設定でき、さらに便利になりました。

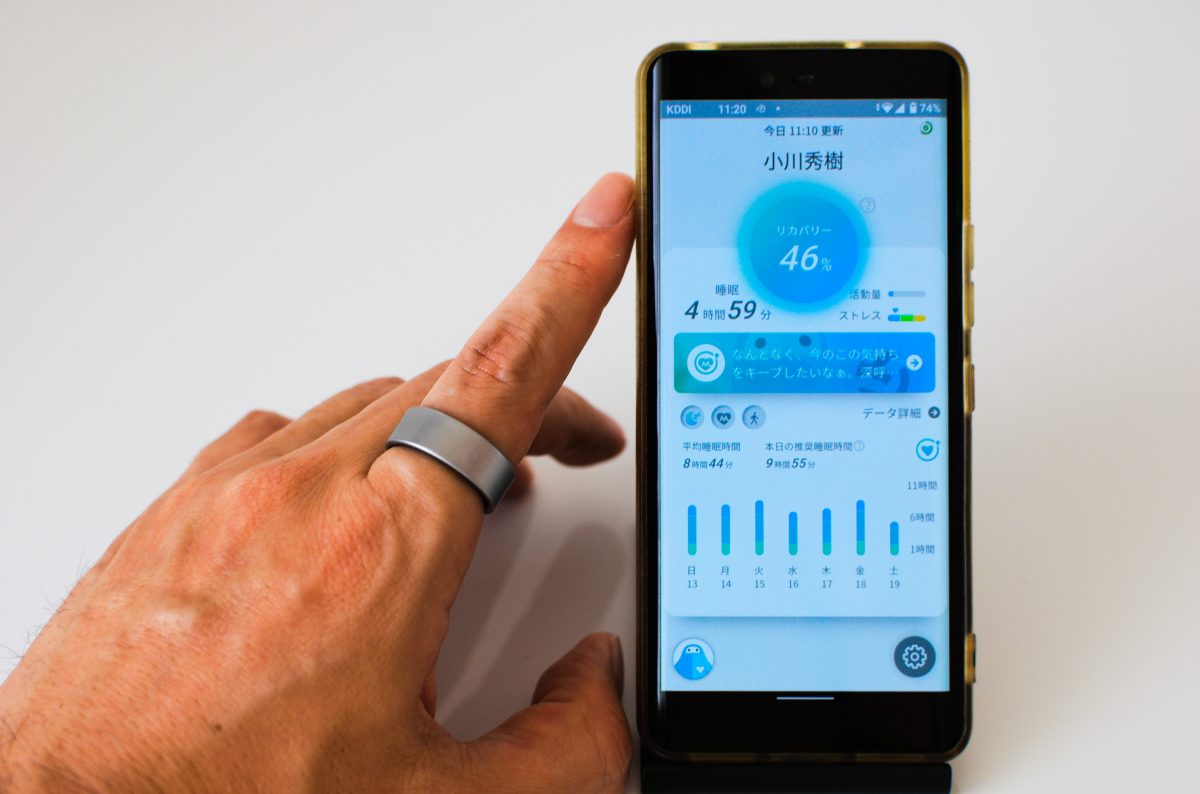

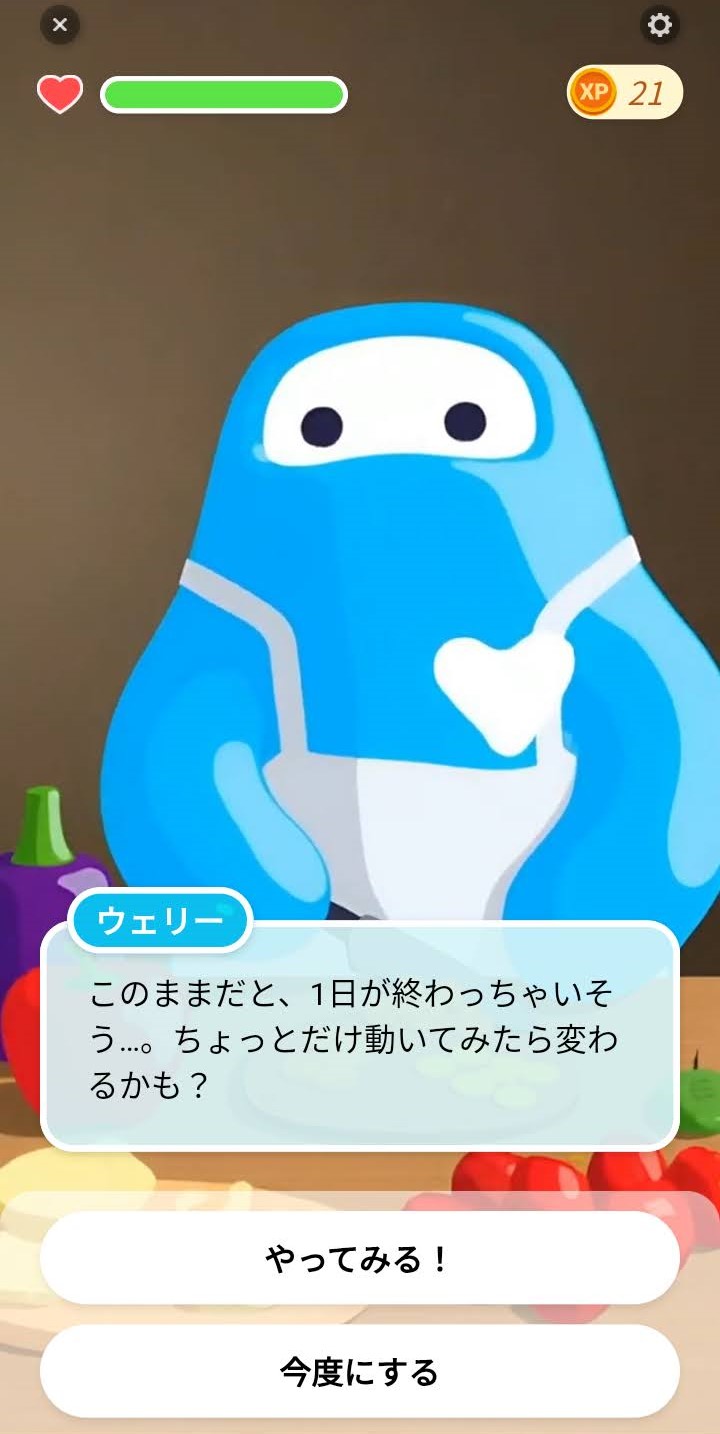

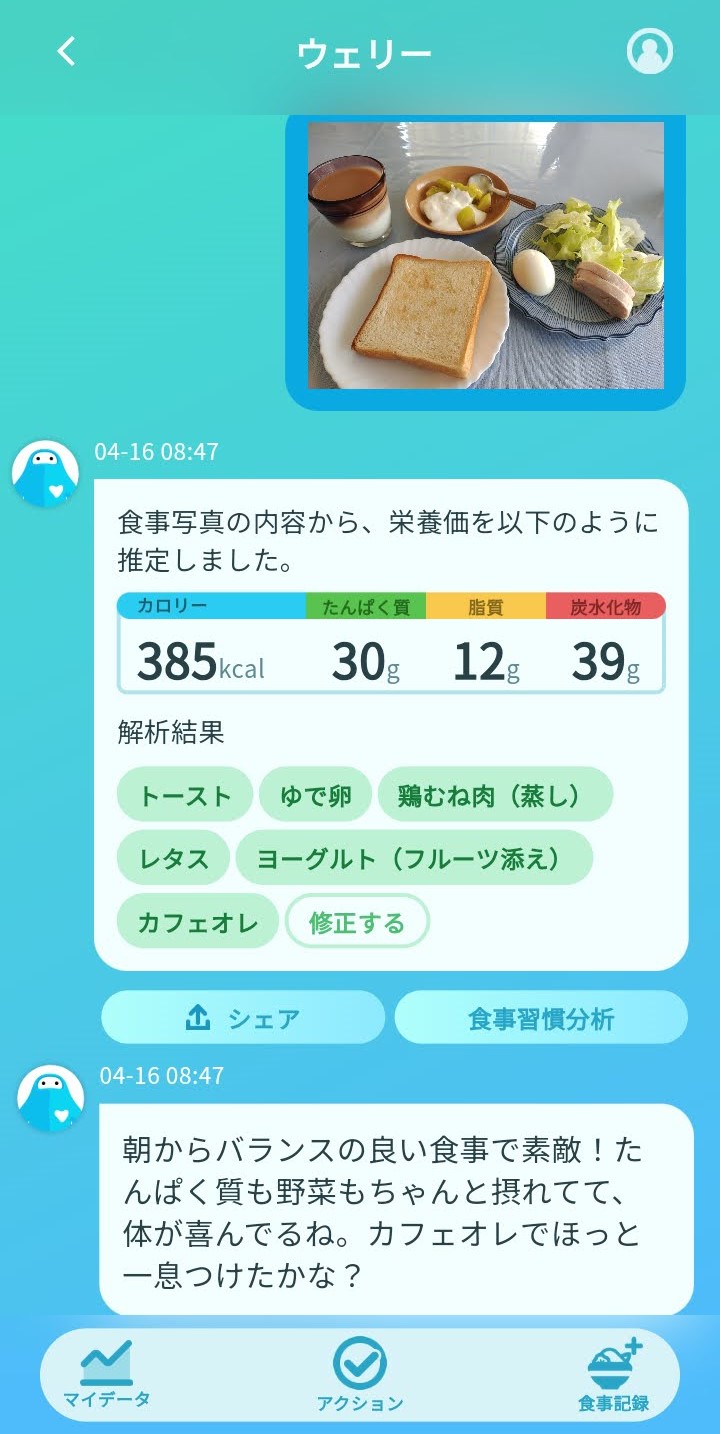

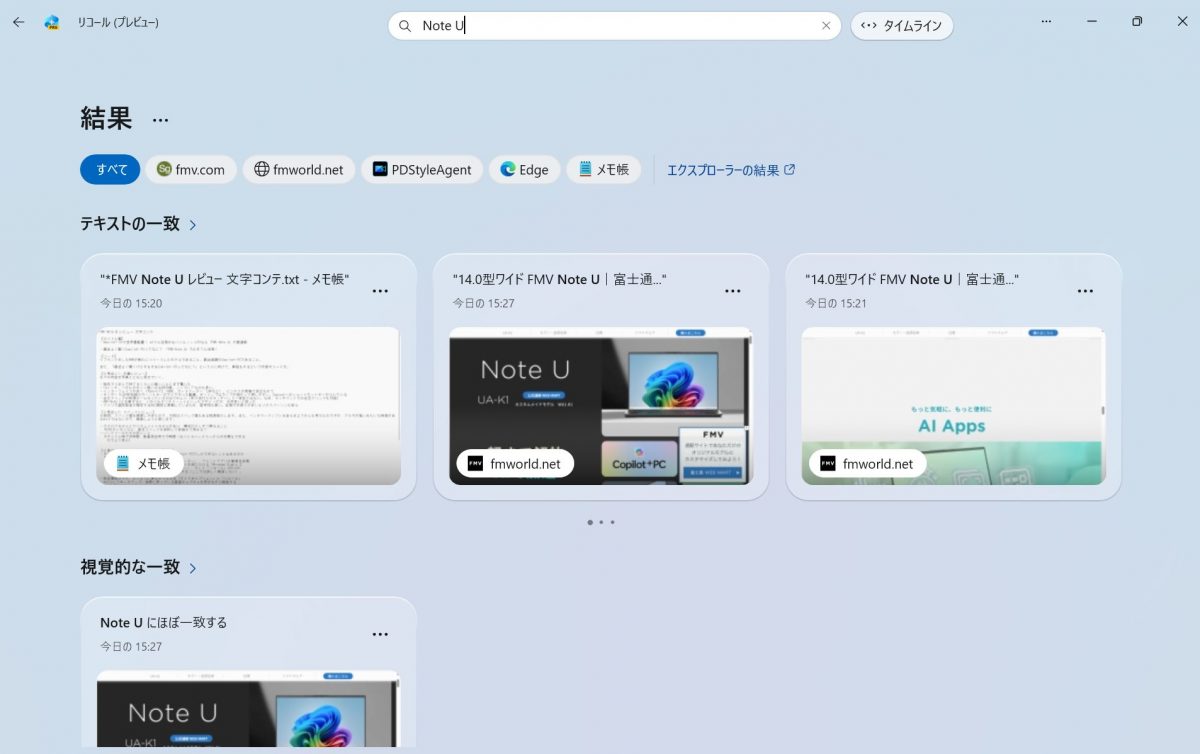

もうひとつ、900シリーズのみ対応する 『Clean Map レポート』が面白い。これは、掃除の結果がレポートとして届く機能。留守中に稼働した場合、走行結果が間取り図で確認できるので、大きな満足感が味わえますよ。万が一モノに乗り上げて止まったとしても、どこまで掃除したのかがわかるので便利です。

ソフトウェアのアップデートを自動で行ってくれるのもポイント。ルンバの最新情報も届くので、参考になります。家電は長く使うものなので、こうした情報入手は大事ですね。また、ルンバ641を除くアプリ対応モデルは、スマートスピーカーのGoogle Home、Amazon Echoとも連携できるので、音声での操作も可能です」(戸井田さん)

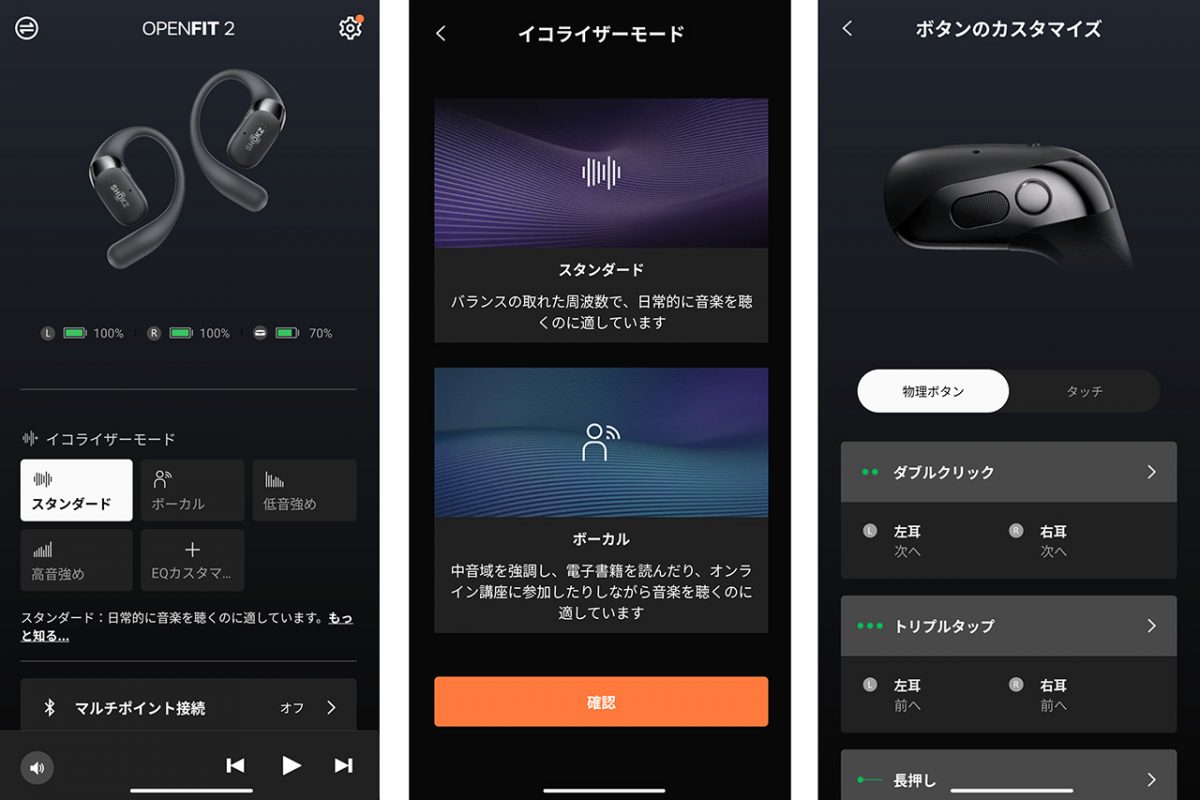

↑Clean Map レポート画面。清掃終了後に家のマップが作成され、最大で過去30回分まで実際に清掃を行った全てのエリアや時間が一目で分かり、汚れやゴミが多かった場所をマップ上で確認することができます

↑Clean Map レポート画面。清掃終了後に家のマップが作成され、最大で過去30回分まで実際に清掃を行った全てのエリアや時間が一目で分かり、汚れやゴミが多かった場所をマップ上で確認することができます

【スケジュール機能】

設定した時間に勝手にお掃除を始める便利な機能

スケジュール機能は、曜日ごとに清掃開始時間の予約や、清掃方法の変更ができる機能。土日は遅めに掃除をスタートするなど、生活リズムに合わせて曜日ごとに設定できます。

「スケジュール機能があると、決まった日時にルンバを動かすことができるので、放っておけば掃除できているのが大きなメリット。一切掃除機に触ることなく掃除できるのも画期的です。ただし、ゴミ捨てだけは手動なので、その点はお忘れなく。

なお、641のみアプリ非対応で、スケジュール設定ができないので、掃除をしたいときに毎回スイッチを押さなくてはなりません。ただし、ロボット掃除機を動かす際は、部屋を片付ける必要があり、その点を考慮すると、毎日の自動運転はムリ…という人ならなくても問題なし。ご自身の部屋の状況を見て、要・不要を見極めて!」(戸井田さん)

↑iRobot HOMEアプリのスケジュール機能で、掃除のスタート時刻を曜日ごとに異なる時間に設定できます

↑iRobot HOMEアプリのスケジュール機能で、掃除のスタート時刻を曜日ごとに異なる時間に設定できます

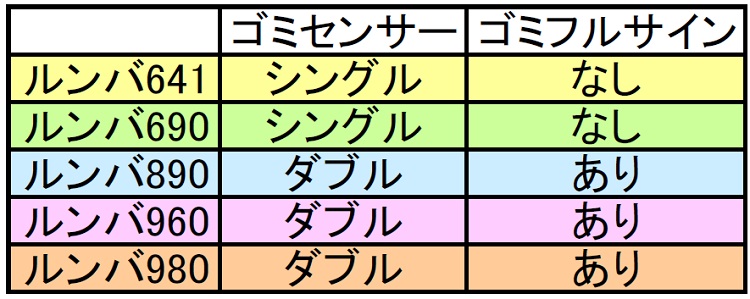

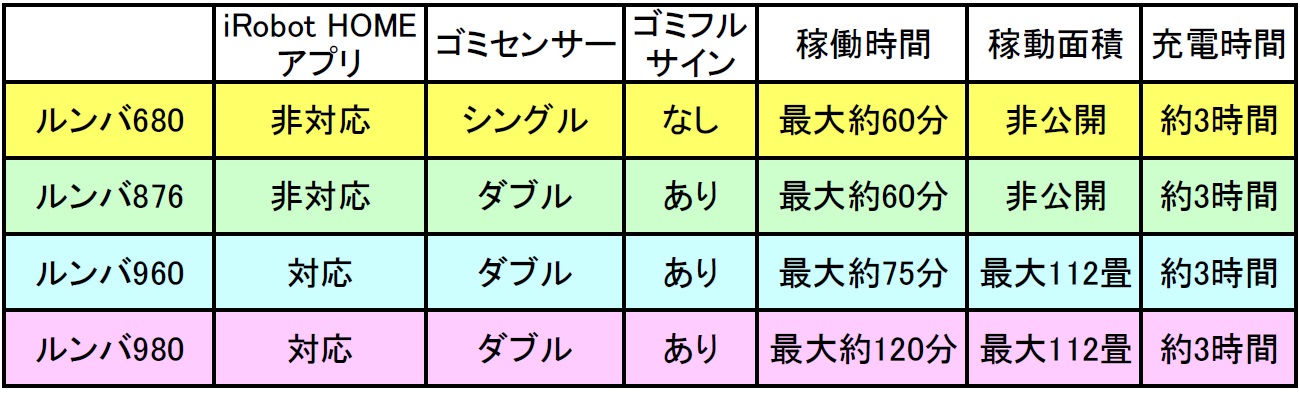

【ゴミセンサー、ゴミフルサインの違い】

ゴミセンサーが2つあるとゴミの見逃しが減る

600シリーズは「ゴミセンサー」がひとつで、「ゴミフルサイン」がありません。その違いはどのような場面で出るのでしょうか?

「ダブルセンサーは2つのセンサーでより立体的に見ているイメージ。つまり、ゴミが見える精度が高くなり、ゴミの見逃しが減ります。ゴミフルサインは、ダストボックスがいっぱいになったときに点灯するサイン。点いたら捨てればいいわけで、毎回ダストボックスを気にしなくていいのが気楽です」(戸井田さん)

【稼働時間と稼動面積の違い】

稼働時間が長いと隅々まで丁寧に掃除できる

900シリーズは最大112畳という大きな面積を掃除でき、他のシリーズでと比べて稼働時間も長くなっています。

「家具や障害物が多いと掃除に時間がかかるので、稼働時間が長いほうが、隅々まで丁寧に掃除できる可能性が高くなります。

稼働面積が広いと、マンションのようなワンフロアの住まいなら、家じゅうの掃除が一度で済むのがメリット。とはいえ、ルンバ900シリーズの稼動面積、112畳というのは日本の住宅では過剰スペックかもしれませんね」(戸井田さん)

↑900シリーズは、1回の掃除でより広い面積を掃除できます

↑900シリーズは、1回の掃除でより広い面積を掃除できます

【充電時間・サイズ・質量の違い】

890以上は大きくなったぶん家具への当たりがソフトに

5モデルとも充電時間はすべて3時間。サイズはルンバ890以上が多少大きく、上位シリーズになるほど質量は重くなっていきます。

「ルンバ890以上のサイズが大きくなっているのは、バンパーの形状が末広がり(下の方がやや広がってる形)に変わったから。そのぶん、障害物への当たりがソフトになり、壁やモノへのダメージが減りました。重さは、ルンバ890は毛ブラシではなくゴム製のロールブラシを採用し、900シリーズはこれに加えてカメラを搭載したため重くなっているようです。ただ、重さによるメリット、デメリットは特にありません。

充電時間が同じなのに稼働時間が違うのは、バッテリーの質の差ですね。シリーズによって少しずつ高性能になっているようです」(戸井田さん)

【結論】

ひと部屋ごとに掃除するなら中位モデルも狙い目!

それでは最後に、いままで見てきた情報をもとに、それぞれのモデルがどのような人にオススメか、戸井田さんに聞いてみました。

「ルンバ641は4万円台前半の破格のお値段! ロボット掃除機が役に立つか否か不安で実力を試したい人、既に使っていてもう1台ほかの部屋用にルンバが欲しいという人に最適です。同じ600シリーズのルンバ690は、『価格を抑えたいけど、ロボットならやっぱりスマホでの遠隔操作したいよね』という人に。5万円台なので、結婚のお祝いや新築祝いとしても手ごろです。

ルンバ890は、『今日はリビング、明日は寝室』など、ひと部屋ごとに掃除したい人に最適。ひと部屋ごとならマッピングは必要ないですし、稼働時間も60分もあれば十分です。また、同機は最上位機種と同じ『AeroForceクリーニングシステム』を採用しており、掃除力はルンバ960に劣らないのが魅力。個人的には一番オススメですね。

ルンバ900シリーズは、大きな一戸建てか広いマンションに住み、複数の部屋を一気に掃除したい人向け。そのうち、カーペットブースト機能がないルンバ960は、『カーペットの部屋がないor少ない』という人が向いています。反面、ルンバ980はカーペットブースト機能を搭載するため、カーペットがやや多い家に向いています。また、家電好きでハイスペックを楽しみたい人は、機能を満載したルンバ980を持つと楽しいでしょう」(戸井田さん)

楽天市場でのルンバの最新価格情報は以下をチェック!

ルンバ641

ルンバ690

ルンバ890

ルンバ960

ルンバ980

【そのほかの注目モデル】

ルンバの兄弟モデルの床拭きロボット「ブラーバ」も見逃せません。ツルツルで気持ちいいフローリングを楽しむなら、こちらも要チェックです!

水を噴きつけこびりついた汚れを浮かせて落とす!

床拭きロボット

ブラーバ ジェット240

実売価格3万2270円

床拭きロボット、ブラーバのコンパクトモデル。ジェットスプレーで水を噴きつけ汚れを浮かせてから、クリーニングヘッドを細かく振動させて床をピカピカにします。装着したクリーニングパッドの種類から掃除モードを自動で識別。使い捨てパッドは10枚1296円(税込)で用意しています。iRobot HOME アプリに対応(※)しており、スマホから清掃スタート/ストップ、清掃モードの設定、清掃履歴の確認などを行うこともできます。

【SPEC】

●サイズ/質量:W178×H84×D170mm/約1.2kg●充電時間:約2時間

※iRobot HOME アプリを使用するには、ご使用のスマートフォンやタブレットがBluetooth Low Energy(BLE)バージョン4.0以降に対応している必要があります

最大20畳まで水拭きできる床拭きロボットの第1弾

床拭きロボット

ブラーバ380j

実売価格4万2120円

2014年に日本に初上陸して話題を呼んだ、床拭きロボットの第1弾。最大稼働面積20畳のウェットモードと最大稼働面積56畳のドライモードを搭載。部屋の形状、状況を正確に把握する「iAdapt2.0 キューブナビゲーション」で部屋全体をくまなくキレイにします。繰り返し使えるドライクロスとウェットクロスが付属。

【SPEC】

●サイズ/質量:W244×H79×D216mm/約1.8kg●充電時間:約2時間

PROFILE

家電コーディネーター

戸井田園子さん

雑誌やテレなどで幅広く活躍。消費者目線の鋭い製品批評で、読者の熱い支持を集めています。ルンバをはじめ、多くのロボット掃除機を実際に使用しており、ロボット掃除機を熟知しています。

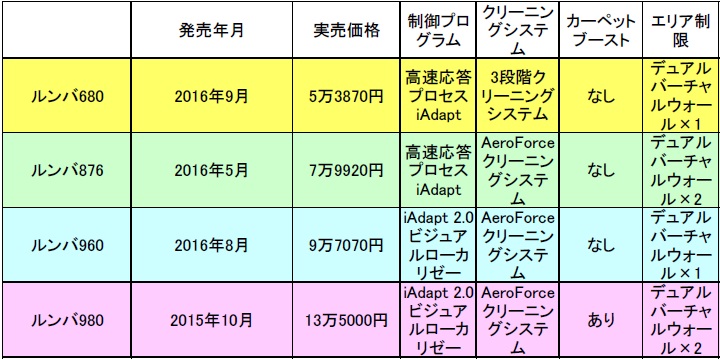

以下、2017年4月4日公開記事 ※生産終了のモデルあり。在庫限りの製品、中古製品を検討する際にご参照ください

ルンバ主要4モデルの違いを家電のプロ、戸井田園子さんが解説!

ロボット掃除機といえば、アメリカ・アイロボット社のルンバが有名ですね。優秀な制御プログラムと高い吸引力で定評があり、世界では累計2000万台以上(※)、国内では累計200万台以上を販売するなど、絶大な人気を誇っています。

※ルンバを含むホームロボット

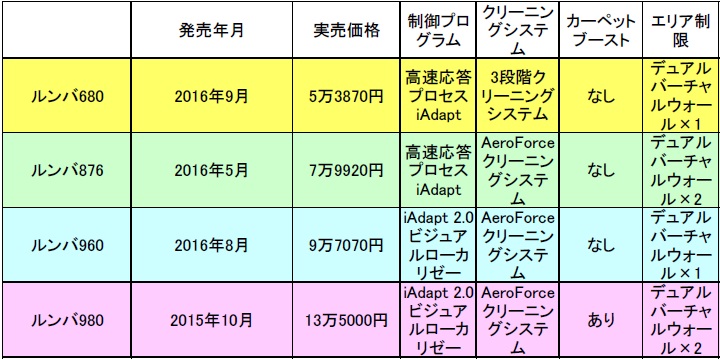

さて、そんな大人気のルンバですが、いくつかの種類があって、価格の差があります。もちろん、高いモデルがいいに決まっていますが、いったい何が違うのか、その差がわかる人は少ないはず。一方で、違いがしっかりわかれば、値段を抑えたモデルを納得して購入できます。というわけで、今回は現在発売されている主要4モデル(ルンバ680、 ルンバ876、ルンバ960、ルンバ980)を選び、それぞれ何が違うのかスペックを徹底比較。併せて家電のプロ、戸井田園子さんに詳しく解説してもらいました!

【今回比較する4モデルはコチラ】

その1

ベーシックな機能でリーズナブルな価格が魅力

ルンバ680

実売価格5万3870円

ベーシックな清掃機能を搭載したスタンダードモデル・600シリーズの最新機種。壁際のゴミをかきだすエッジクリーニングブラシ、本体中央に並んだ2本の回転ブラシ、微細なハウスダストまで吸い込む吸引部による「3段階クリーニングシステム」で部屋中のゴミを取り除きます。

その2

ハイパワーモーターでゴミをしっかり吸引

ルンバ876

実売価格7万9920円

中位の800シリーズの機種。特殊素材のローラーでゴミを浮き上がらせ、ハイパワーモーターの気流で、ルンバ内部に真空状態を作り出す「AeroForceクリーニングシステム」を搭載しています。600シリーズと比較してゴミ除去量が最大50%アップしました。ローラーは髪やペットの毛が絡みにくい素材でお手入れも簡単です。

その3

さらに賢くなったナビシステムで掃除残しなし!

ルンバ960

実売価格9万7070円

最上位の900シリーズのひとつ。カメラとセンサーを駆使する「iAdapt 2.0 ビジュアルローカリゼーション」を搭載し、ルンバ自身が今どこにいて、部屋のどこが清掃されていないのかを高精度に判断します。清掃できる面積は最大112畳。入り組んだ廊下や家具の下にも入り込んですみずみまで清掃します。

その4

ルンバの能力を最大限に活かす最上位モデル

ルンバ980

実売価格13万5000円

「iAdapt 2.0 ビジュアルローカリゼーション」を搭載したルンバ900シリーズのフラッグシップモデル。進化したモーター「ハイパワーモーターユニットG3」を搭載し、吸引力は600シリーズの最大10倍まで向上。カーペットに最適な「カーペットブースト」機能で繊維の奥のゴミも取り除きます。稼働時間も120分とアップしています。

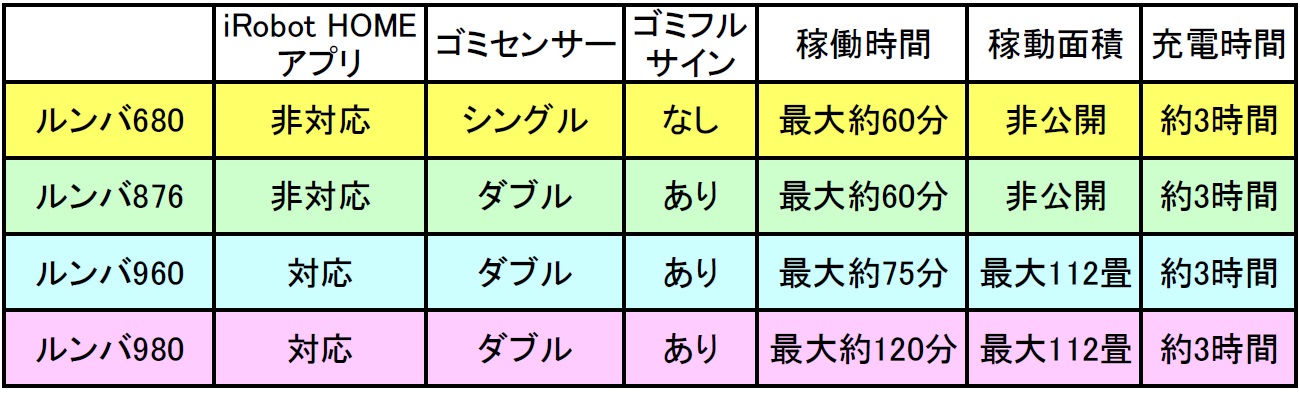

↑今回比較する4モデルの発売年月と実売価格。最上位の900シリーズのなかでも、ルンバ960とルンバ980では4万円近い差があります

↑今回比較する4モデルの発売年月と実売価格。最上位の900シリーズのなかでも、ルンバ960とルンバ980では4万円近い差があります

【制御プログラムの違い】

上位機種のほうが同じ時間でも広い範囲を漏らさず掃除できる

制御プログラムはルンバ680とルンバ876が「高速応答プロセスiAdapt」(以降iAdapt)。ルンバ900シリーズは「iAdapt 2.0 ビジュアルローカリゼーション」(以降iAdapt 2.0 )となっています。両者にはどのような違いがあるのでしょうか。

「制御プログラムの違いは、カメラの有無と動き方。iAdaptがランダムに動くのに対し、iAdapt 2.0 は直線的に動き、突き当たると位置をずらして戻っていきます。ちょうど、雑巾掛けのような動きですね。またiAdapt 2.0は、空間の地図を作成(マッピング)しているので、家中を効率よく動くことができます。その結果、同じ時間でも、iAdapt 2.0のほうが広い範囲を漏らさず掃除できることになります。

違いがよくわかる例が、ホームベースに戻るとき。マッピングしているので、掃除が終わった時に迷わず最短ルートで帰ります。これを見ると『賢いっっ!』と感動しますよ。(笑)

また、iAdapt 2.0は家具の避け方もスマート。例えば、テーブルや椅子の脚があっても、迷わず近づいてクルッと回り込み、丁寧に掃除してくれるのが見事。iAdaptも同様の動きはしますが、iAdapt 2.0のほうが判断のスピードが速くなったと感じます」(戸井田さん)

↑ルンバ980の走行イメージ

↑ルンバ980の走行イメージ

【クリーニングシステムの違い】

最上位機種は吸引力を徹底的に強化

クリーニングシステムはルンバ680のみ「3段階クリーニングシステム」で、それ以上のクラスは「AeroForce(エアロフォース)クリーニングシステム」を採用。ルンバ980のみ、従来品の最大10倍もの吸引力を実現する「ハイパワーモーターユニットG3」と、カーペットやラグ上で、自動で吸引力を最大10倍に引き上げる「カーペットブースト」を搭載しています。

「3段階クリーニングシステムは、1.エッジブラシでホコリをかき出し、2.本体裏の回転する毛ブラシでかき込みながら、3.モーターによる吸引で細かなホコリを吸い込む、という方式。一方、AeroForceクリーニングシステムは、1.は同じですが、2.本体裏にゴムのローラーを採用することで床面と密着度が高くなり、ゴミの取り残しが軽減。3.さらに、内部で真空状態を作ることで風速がアップして吸引力が高まったため、より細かなホコリがよりとれるようになりました。

ルンバ980のみ搭載のハイパワーモーターユニットG3は、エネルギー効率を向上させるため、吸引力アップと長時間稼働に貢献します。副産物として、モーターの配置も変更になったため、ダストカップが大きくなったのもポイント。カーペットブーストは、カーペットが多い家庭では有利ですね」(戸井田さん)

↑AeroForceクリーニングシステムでは、2つのゴム製のローラー、AeroForce エクストラクターを採用

↑AeroForceクリーニングシステムでは、2つのゴム製のローラー、AeroForce エクストラクターを採用

【エリア制限システムの違い】

付属のデュアルバーチャルウォールの数が違う点に注意

付属品の「デュアルバーチャルウォール」は、赤外線の見えない壁を作り、ルンバの侵入を防ぐアイテム。また、円形の進入禁止エリアを作る「ヘイローモード」も搭載し、ペットの水飲み場なども避けることができます。モデル間によって、デュアルバーチャルウォールの数が違う点に注目です。

「600や800シリーズは、違う部屋へ行って迷子になるのを防ぐという使い方をしましたが、900シリーズは複数の部屋が同時に掃除できるので、高級オーディオや飾り物など、ぶつかるとまずいものがあるときに使う人が多いようです。

↑付属品のデュアルバーチャルウォール。8100円で追加購入が可能です

↑付属品のデュアルバーチャルウォール。8100円で追加購入が可能です

また、2階以上で使用する場合は、階段の降り口に念のためバーチャルウォールを使うことが推奨されています。段差認識はできるので問題はないのですが、万が一落ちてしまうと危ないし壊れるので、使う方が得策です。

ヘイローモードは、半円形で入れないエリアが設定できるので、ペットユーザーには便利。特に、犬を飼っている家庭では、ペットシーツを床に直に敷く人も多く、そのエリアを侵入禁止にできるのがうれしいですね。

デュアルバーチャルウォールが2個あると便利なのは、複雑な構造で条件が多い家庭。例えば、階段の降り口が部屋の中にあってペットを飼っている、高価な飾り物があるなど、2箇所の制御が必要なケースですね」(戸井田さん)

↑円形の進入禁止エリアを設定するヘイローモード

↑円形の進入禁止エリアを設定するヘイローモード

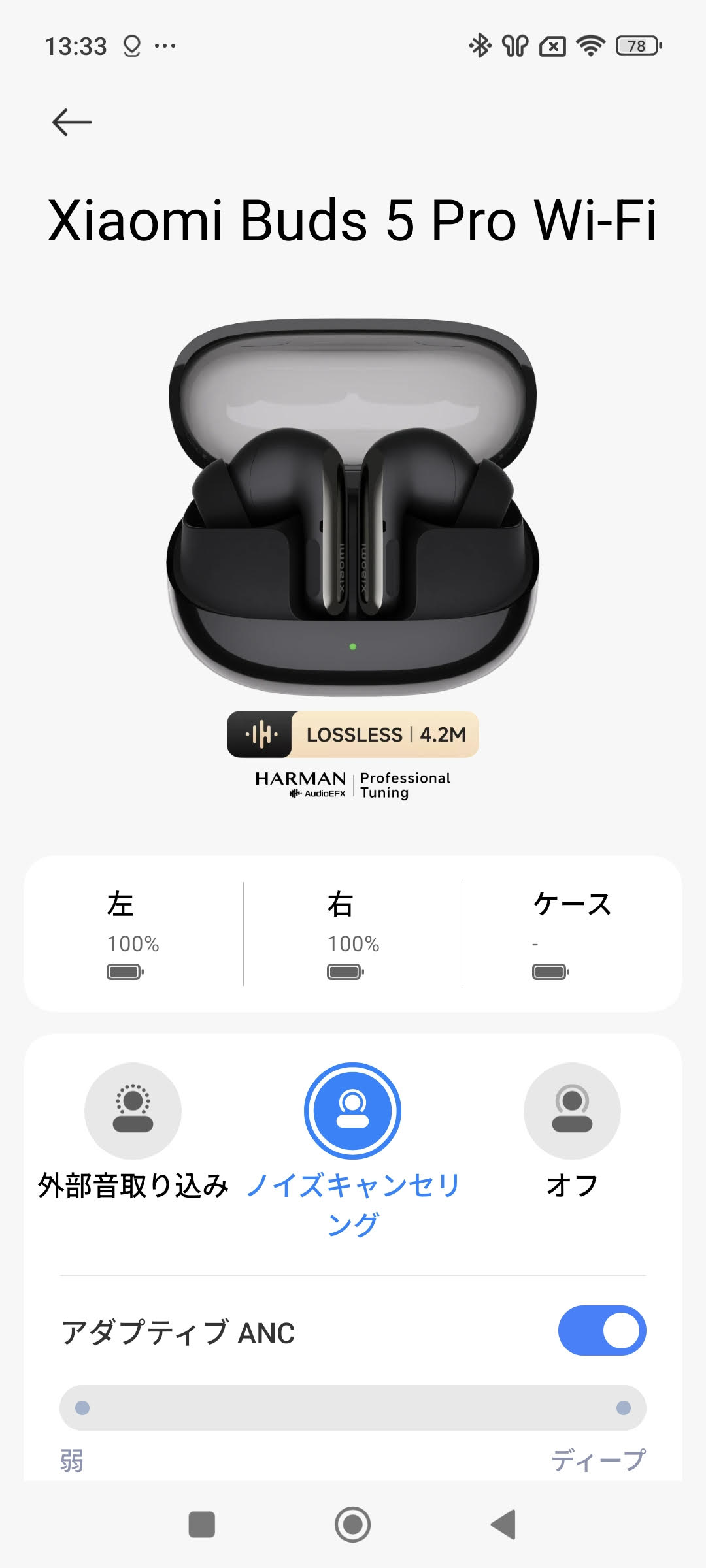

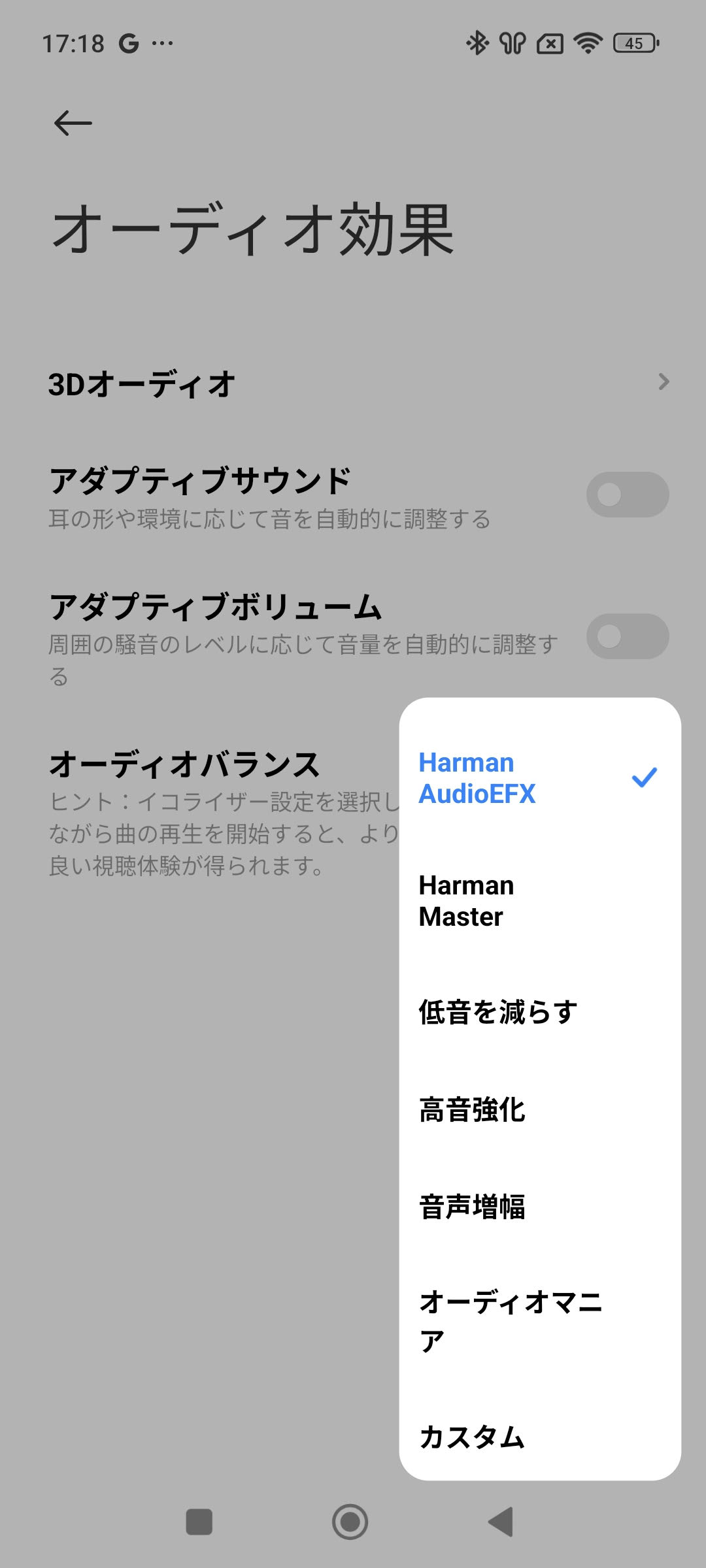

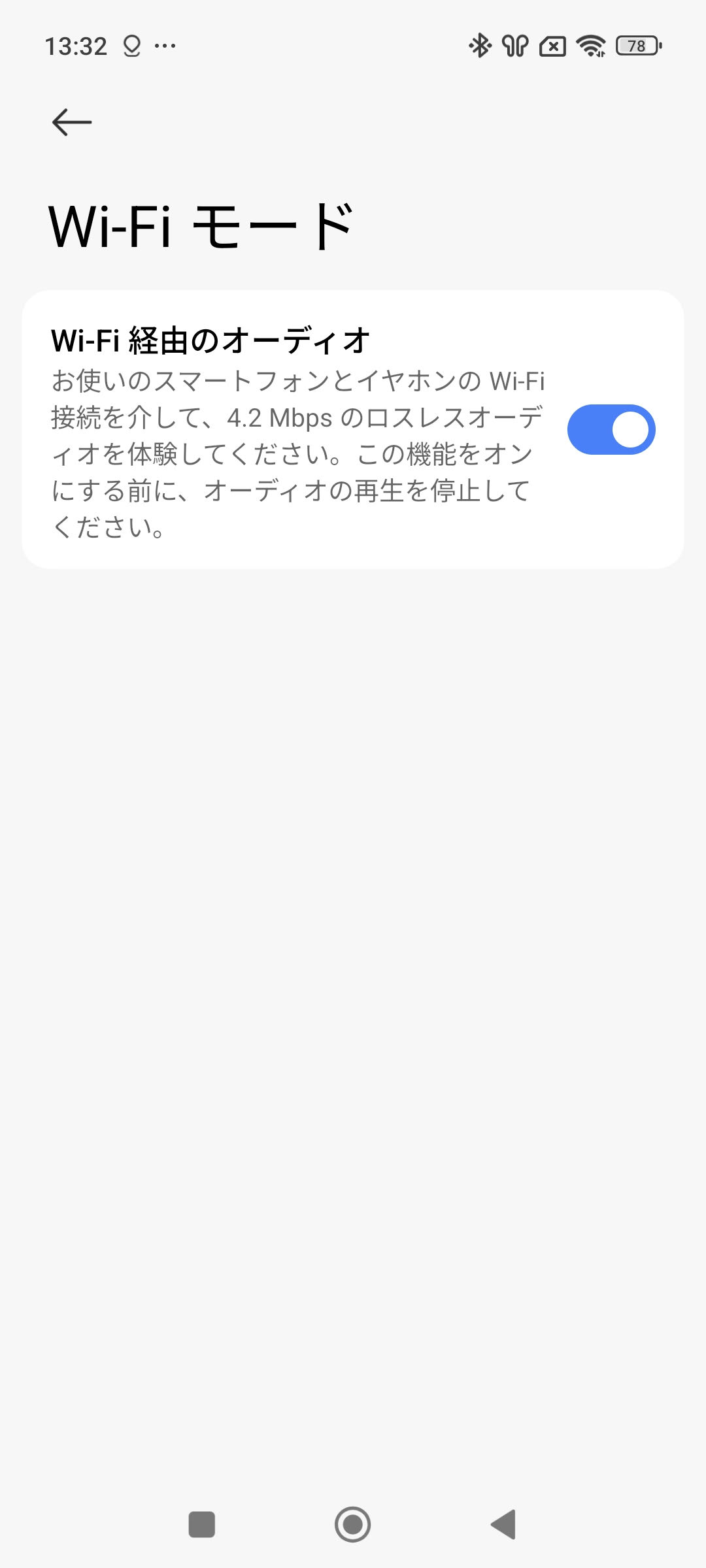

【アプリ対応/非対応の違い】

ルンバ900シリーズは専用のアプリ「iRobot HOME アプリ」(無料)に対応しています。アプリに対応していると、いったい何ができるのでしょうか。

「主に遠隔操作とスケジュール管理です。遠隔操作は急な来客の場合など、限られた機会しか使わないので、スケジュール管理で使うのがメインになると思います。600、800シリーズは本体でスケジュール設定ができるのですが、900シリーズはスマホで設定できるのがやはり便利。

もうひとつ、掃除の結果がレポートとして届く『Clean Map レポート』が面白い。留守中に稼働した場合、走行結果が間取り図で確認できるので、大きな満足感が味わえますよ(笑)。万が一モノに乗り上げて止まったとしても、どこまで掃除したのかがわかるのが便利です。

ソフトウェアのアップデートを自動で行ってくれるのもポイント。ルンバの最新情報も届くので、参考になります。家電は長く使うものなので、こうした情報入手は大事ですね」(戸井田さん)

↑iRobot HOMEアプリをスマホにダウンロードすれば、屋外からも操作が可能。スケジュール予約もスマホで直感的に行えます

↑iRobot HOMEアプリをスマホにダウンロードすれば、屋外からも操作が可能。スケジュール予約もスマホで直感的に行えます

↑Clean Map レポート画面。清掃終了後に家のマップが作成され、最大で過去30回分まで実際に清掃を行った全てのエリアや時間が一目で分かり、汚れやゴミが多かった場所をマップ上で確認することができます

↑Clean Map レポート画面。清掃終了後に家のマップが作成され、最大で過去30回分まで実際に清掃を行った全てのエリアや時間が一目で分かり、汚れやゴミが多かった場所をマップ上で確認することができます

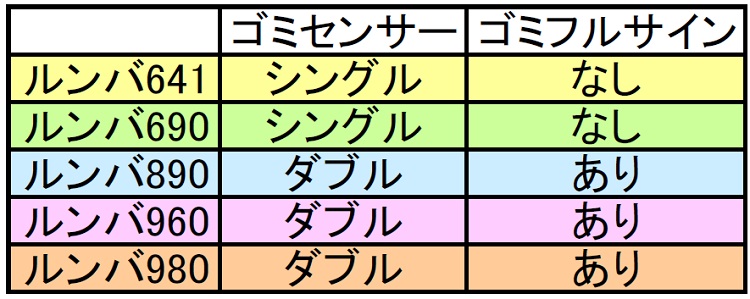

【ゴミセンサー、ゴミフルサインの違い】

ゴミセンサーが2つあるとゴミの見逃しが減る

ルンバ680は「ゴミセンサー」がひとつで、「ゴミフルサイン」がありません。その違いはどのような場面で出るのでしょうか?

「シングルセンサーが片目でゴミを見ているのに対し、ダブルセンサーは両目を使ってより立体的に見ているイメージ。つまり、ゴミが見える精度が高くなり、ゴミの見逃しが減ります。ゴミフルサインは、ダストボックスがいっぱいになったときに点灯するサイン。点いたら捨てればいいわけで、毎回ダストボックスを気にしなくていいのが気楽です」(戸井田さん)

【稼働時間と稼動面積の違い】

稼働時間が長いと隅々まで丁寧に掃除できる

900シリーズは最大112畳という大きな面積を掃除でき、他のシリーズでと比べて稼働時間も長くなっています。

「家具や障害物が多いと掃除に時間がかかるので、稼働時間が長いほうが、隅々まで丁寧に掃除できる可能性が高くなります。

稼働面積が広いと、マンションのようなワンフロアの住まいなら、家じゅうの掃除が一度で済むのがメリット。とはいえ、ルンバ900シリーズの稼動面積、112畳というのは日本の住宅では過剰スペックかもしれませんね」(戸井田さん)

↑900シリーズは、1回の掃除でより広い面積を掃除できます

↑900シリーズは、1回の掃除でより広い面積を掃除できます

【充電時間・サイズ・質量の違い】

876以降は大きくなったぶん家具への当たりがソフトに

4モデルとも充電時間はすべて3時間。サイズはルンバ876以降が多少大きく、上位シリーズになるほど質量は重くなっていきます。

「800以後のサイズが大きくなったのは、バンパーの形状が末広がり(下の方がやや広がってる形)に変わったから。そのぶん、障害物への当たりがソフトになり、壁やモノへのダメージが減りました。重さは、800シリーズは毛ブラシではなくゴム製のロールブラシを採用し、900シリーズはこれに加えてカメラを搭載したため重くなっているようです。ただ、重さによるメリット、デメリットは特にありません。

充電時間が同じなのに稼働時間が違うのは、バッテリーの質の差ですね。シリーズによって少しずつ高性能になっているようです」(戸井田さん)

【結論】

ひと部屋ごとに掃除するなら中位モデルも狙い目!

それでは最後に、いままで見てきた情報をもとに、それぞれのモデルがどのような人にオススメか、戸井田さんに聞いてみました。

「ルンバ680は、価格を抑えたいビギナーユーザーにオススメ。5万円代なので、結婚のお祝いや新築祝いとしても手ごろです。ルンバ876は、今日はリビング、明日は寝室など、ひと部屋ごとに掃除したい人に最適。ひと部屋ごとならマッピングは必要ないですし、稼働時間も60分もあれば十分です。また、同機は最上位機種と同じAeroForceクリーニングシステムを採用しており、掃除力はルンバ960に劣らないので、個人的には一番オススメですね。

ルンバ900シリーズは、大きな一戸建てか広いマンションに住み、複数の部屋を一気に掃除したい人向け。そのうち、カーペットブースト機能がないルンバ960は、カーペットの部屋がないor少ないという人が向いています。反面、ルンバ980はカーペットブースト機能を搭載するため、カーペットがやや多い家に向いています。また、家電好きでハイスペックを楽しみたい人は、機能を満載したルンバ980を持つと楽しいでしょう」(戸井田さん)

【そのほかの注目モデル】

ルンバの兄弟モデルの床拭きロボット「ブラーバ」も見逃せません。ツルツルで気持ちいいフローリングを楽しむなら、こちらも要チェックです!

水を噴きつけこびりついた汚れを浮かせて落とす!

床拭きロボット

ブラーバ ジェット240

実売価格3万2270円

床拭きロボット、ブラーバのコンパクトモデル。ジェットスプレーで水を噴きつけ汚れを浮かせてから、クリーニングヘッドを細かく振動させて床をピカピカにします。装着したクリーニングパッドの種類から掃除モードを自動で識別。使い捨てパッドは10枚1296円で用意しています。iRobot HOME アプリに対応しており、スマホから清掃スタート/ストップ、清掃モードの設定、清掃履歴の確認などを行うこともできます。

【SPEC】

●サイズ/質量:W178×H84×D170mm/約1.2kg●充電時間:約2時間

最大20畳まで水拭きできる床拭きロボットの第1弾

床拭きロボット

ブラーバ380j

実売価格4万2120円

2014年に日本に初上陸して話題を呼んだ、床拭きロボットの第1弾。最大稼働面積20畳のウェットモードと最大稼働面積56畳のドライモードを搭載。部屋の形状、状況を正確に把握する「iAdapt2.0 キューブナビゲーション」で部屋全体をくまなくキレイにします。繰り返し使えるドライクロスとウェットクロスが付属。

【SPEC】

●サイズ/質量:W244×H79×D216mm/約1.8kg●充電時間:約2時間

PROFILE

家電コーディネーター

戸井田園子さん

雑誌やテレなどで幅広く活躍。消費者目線の鋭い製品批評で、読者の熱い支持を集めています。ルンバをはじめ、多くのロボット掃除機を実際に使用しており、ロボット掃除機を熟知しています。

今回紹介するクルマ

今回紹介するクルマ

今回紹介するクルマ

今回紹介するクルマ