サッカーW杯開催国ということ(そしてベスト8進出)で、世界から注目を浴びたロシア。地図を見れば世界最大の国ですが、日本人にとっては身近な国とは言い難いかもしれません。ソ連崩壊後の厳しい時代をくぐり抜け急速な経済成長を遂げているロシアは、実際にはどのような国なのでしょうか?

本稿では、これまでに取り上げた食や修理文化、最新の空港を通して、ロシアの伝統や国民性、その近代化についてご説明します。さらに、W杯がロシア人に与えた影響についてもレポート。ロシアに関する知識をアップデートしましょう!

【食】国民食と飲食店の変化

意外と素朴な味付けが好みのロシア人。昔からの国民食といえば、軍の野戦食(ミリメシ)から進化した缶詰食材「トゥションカ」です。圧力鍋で肉と玉ねぎをじっくり煮て塩胡椒で味付けした、とてもシンプルなものです。シンプルなだけにスープにそのまま入れる、マカロニや野菜と和えるなど、味付けが自由にできるのが魅力です。

過去の厳しい時代背景から、これまで「食事」といえば寒い冬の長期保存はもちろん、とにかく「食べられたら良い」というものでした。しかし今、ロシアの食卓事情は大きく変わろうとしています。

→詳しく読む(これを知らずしてロシア料理は語れない! 軍の野戦食から国民食へ進化した最強時短缶詰「トゥションカ」とは?)

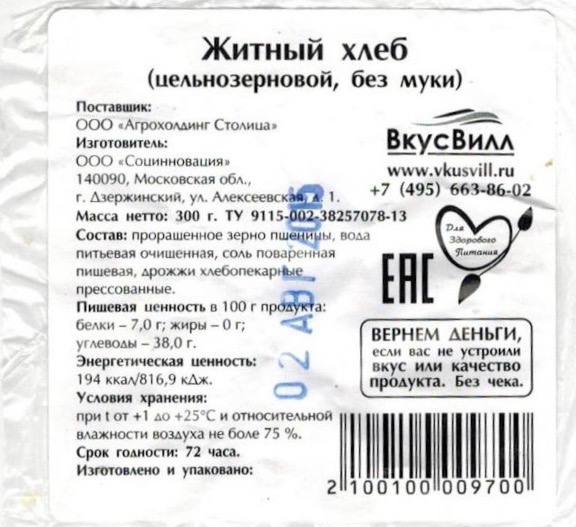

近年、モスクワで急速に知名度を上げているスーパー「フクースウィル」。”メガポリスに新鮮で安全な食材を”というポリシーで、取り扱うすべての商品が自社ブランド商品です。細かく表示された原材料表示、そしてロシア初の”レシートなしでの返金”というサービスが注目を集めています。昨今の近代化により、ソ連時代には考えられなかった「店のサービス」、世界基準での「食の安全」に国民の注目が集まっています。

→詳しく読む(食べ終わった惣菜も返金OK!? ロシアで珍しく真っ当なスーパー「フクースウィル」が急拡大中)

その一方で、ビジネスの中心モスクワでは”ファストフード”需要が伸びています。街中のいたるところで見られる「クローシュカ・カルトーシュカ」。主食であるじゃがいもを使用し、”注文から提供まで約2分”という超ファストフードです。オーブンから取り出した特大サイズのジャガイモに17種類のトッピングを好みで組み合わせて、色々なバリエーションが楽しめます。

→詳しく読む(「ロシア流おにぎり」って知ってる? この20年で爆発的に普及した「クローシュカ・カルトーシュカ」)

【国民性】ロシア人と日本人の共通点

実はロシア人には日本人との共通点がいくつかあります。1つ目はいわゆる「もったいない精神」です。ロシア人はソ連時代にモノ不足だったこともあり、モノをとても大事にし修理して使います。修理文化が浸透しているロシアでは、3畳ほどの広さで収まるくらいの修理屋さんが街じゅうにあります。服の袖やサイズ直し、時計の修理、靴の修理、合鍵作成などといったサービスを提供しています。

歴史的な背景で、不安定な状況を乗り越えてきた国民だからこそ、着実に育んできた「もったいない精神」なのかもしれません。

→詳しく読む(【長く使うということ=ステータス】 ロシアの修理屋さんたちが教えてくれる大切なこと)

2つ目の共通点はサウナ好き。サウナと日本人が好きな風呂や温泉は別物ですが、ロシア人にとってサウナは、日本人にとってお風呂のようなものなのです。しかも、ロシアンサウナは隣り合う休憩スペースとサウナを行き来して、食事やお茶をつまみながら3~4時間過ごすのが一般的です。ロシア人は仲間達と語らい、お茶やお酒を酌み交わし、「裸の付き合い」を通して仲を深めていきます。銭湯の感覚に少し似ているような気がしますね。

→詳しく読む(裸の付き合いは国境を越える! 「サウナ」から見るロシア人と日本人の共通点)

キックスケーター、空港、W杯スタジアムから見る「近代化」

近代化が進むロシアの街では、町中で必ずと言って良いほど見られるのが、「キックスクーター」で移動する人々。大人が使用するにふさわしいスマートな車体、そして自動車などの渋滞に縛られない、公共交通機関とスクーターの併用でエコなシティライフを送るモスクワっ子が増えています。

→詳しく読む(自転車はロシアでもう古い? キックスケーターの進化系が「バターの上を滑っているようだ」と大人気)

一方、今年のワールドカップ前に「ロシア近代化の象徴」として全面的に改装されたのが、モスクワの「空港」。空港内は明るく綺麗でモダンな装いとなり、ソ連時代の面影をまったく感じさせません(写真はドモジェドヴォ空港)。

特に、便利さが際立ったと思われるのは、手荷物受取場(バゲージクレームエリア)の改善です。手荷物が搬出される場所と同じフロアに、カフェや免税店、鉄道のチケット売り場などが併設。他国では一般的な感もあるようですが、ソ連時代の空港ではあり得ない状況で、利用者が開放的な気分のまま時間を有効に使う後押しとなりました。国民にとっては、荷物を待つストレスから解放されたことは、それ以上の価値と開放感があるといっても過言ではないのです。

→詳しく読む(「モスクワの空港」が飛躍的に進化!! 手荷物受取場にウキウキのロシア国民)

さらに同時進行で国が力を入れた、ワールドカップメインスタジアム「ルジニキ」。ロシアの技術を結集し、3年がかりで完成させた「世界最高峰のスタジアム」と言われています。ルジニキは「伝統と未来の融合」をテーマに、開場当時の古い外装をあえて残しつつ改装されました。また、ロシアの厳しい環境下でもベストな天然芝を保つため、35キロにも渡る排水装置や、極寒の冬に芝生を温める暖房装置を有しています。

屋根自体は巨大液晶スクリーンになっており、文字や映像を映し出すことが可能。座席は特別な設計を施しており、これこそ世界的にも珍しいと言われる、どの席からでもピッチ全体が100パーセントきれいに見渡せるようになっています。

→詳しく読む(ロシアW杯のメインスタジアムがすんごい! 伝統とハイテクが融合した「ルジニキスタジアム」の5つの見所)

W杯が国民に与えた影響

歴史的に見ても、近隣国を侵略したり、されたりしてきた大国ロシア。近代化が進む反面、国民性はとてもオープンとは言い難いものでした。しかし、今回のワールドカップでかつてない数の外国人観光客が来たことにより、国民は外国人に慣れ、以前よりとても寛容になったと感じます。今回のワールドカップはロシアの外面だけでなく、内面にも大きな影響を与えました。これからが、本当の意味での近代化が進んでいくのかもしれません。今後のロシアからもさらに目が離せないでしょう。