人と暮らしをワインで結ぶライフスタイルメディア「WINE OPENER」から、ワインが楽しくなる基礎知識をお届けします。

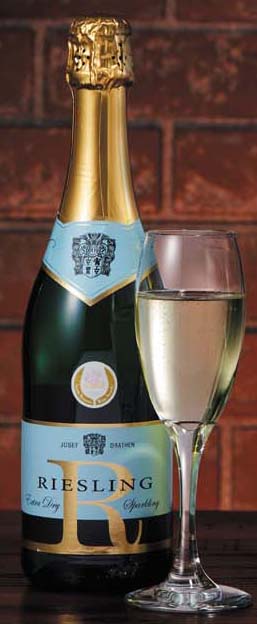

人気急上昇のスパークリングワイン。見た目だけでいえば、発泡性があるのでシャンパーニュと同じに見えますね。違いはどこにあるのでしょうか。スパークリングワインをより一層楽しめるように、シャンパーニュとの違いやその魅力についてご紹介していきます。

スパークリングワインの特長とは

スパークリングワインは、国によって名称が異なります。

※様々なスパークリングワインの特長や製造法などの情報は、下記の記事よりご覧ください。

・プロセッコ

「乾杯にぴったりな「プロセッコ」!おすすめのマリアージュや特長をご紹介」

・ランブルスコ

「赤いスパークリングワイン・ランブルスコを楽しく飲むコツ」

・カバ

「スペイン産のリーズナブルなスパークリングワイン「カバ」を楽しむ」

スパークリングワインとシャンパーニュの違いは製造方法

スパークリングワインとシャンパ―ニュは、どちらも炭酸のシュワッとした刺激が魅力的なワインです。それぞれを分けるポイントは、製造方法の違いにあります。

スパークリングワインの製造法

スパークリングワインには、大きく4つの製造方法があります。

・トラディショナル方式

ベースとなるワインをワインボトルに入れ、糖分と酵母を加えて密閉し、瓶内で再度発酵を起こさせる製法です。ベースとなるワインを造る時の発酵を一次発酵、スパークリングワインを造る際の瓶内での発酵を二次発酵と呼びます。

フランスのシャンパーニュ地方で伝統的に行われている製造方法なので、「シャンパーニュ方式」と呼ばれることもあります。

・シャルマ方式

瓶内ではなく、密閉耐圧タンク内で二次発酵を行う製造方法です。短期間で多量に製造できるためコストを抑えられ、空気に触れないのでブドウのフレッシュな香りを残すことができます。

・トランスファー方式

トラディショナル方式と同様に、瓶内で二次発酵を行ないます。トラディショナル方式が瓶1本ずつ澱の除去を行うのに対して、トランスファー方式では大型タンクに一度移して、まとめて澱の除去を行うという違いがあります。

・ガス注入方式

ベースとなるワインに二酸化炭素を吹き込むことで、発泡性のあるスパークリングワインを造ります。ほかの製造方法と比べると、手間がかからない分、安価にできるというメリットがあります。

シャンパ―ニュの製造法

シャンパ―ニュの製造法は様々な取り決めがあり、使用するブドウの産地や品種も限られています。主に使用される品種は、以下の3つです。

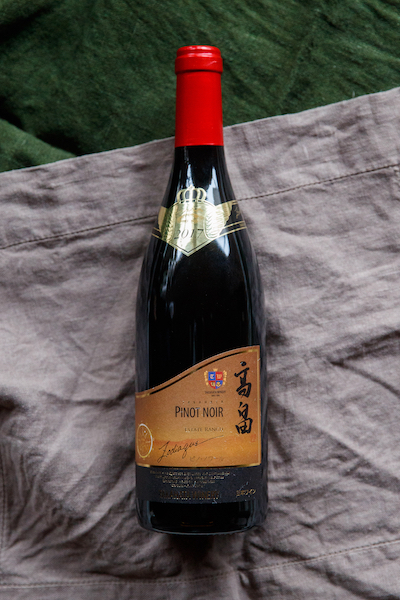

・ピノ・ノワール種(黒ブドウ)

・ピノ・ムニエ種(黒ブドウ)

・シャルドネ種(白ブドウ)

ちなみに現地では、白ブドウのみで造られたシャンパ―ニュは「ブラン・ド・ブラン」、黒ブドウのみで造られた場合は「ブラン・ド・ノワール」と呼ばれているんですよ!

■収穫・圧搾を経て樽発酵へ

ブドウの収穫は全て手摘みで丁寧に行われます。圧搾された後は樽やタンクに詰められ、アルコール発酵の段階へ進みます。

この段階では、まだ通常のワイン(スティルワイン)と同じような状態です。シャンパ―ニュは伝統的な「シャンパーニュ製法」によって造られ、一つひとつの段階を経てようやく完成します。

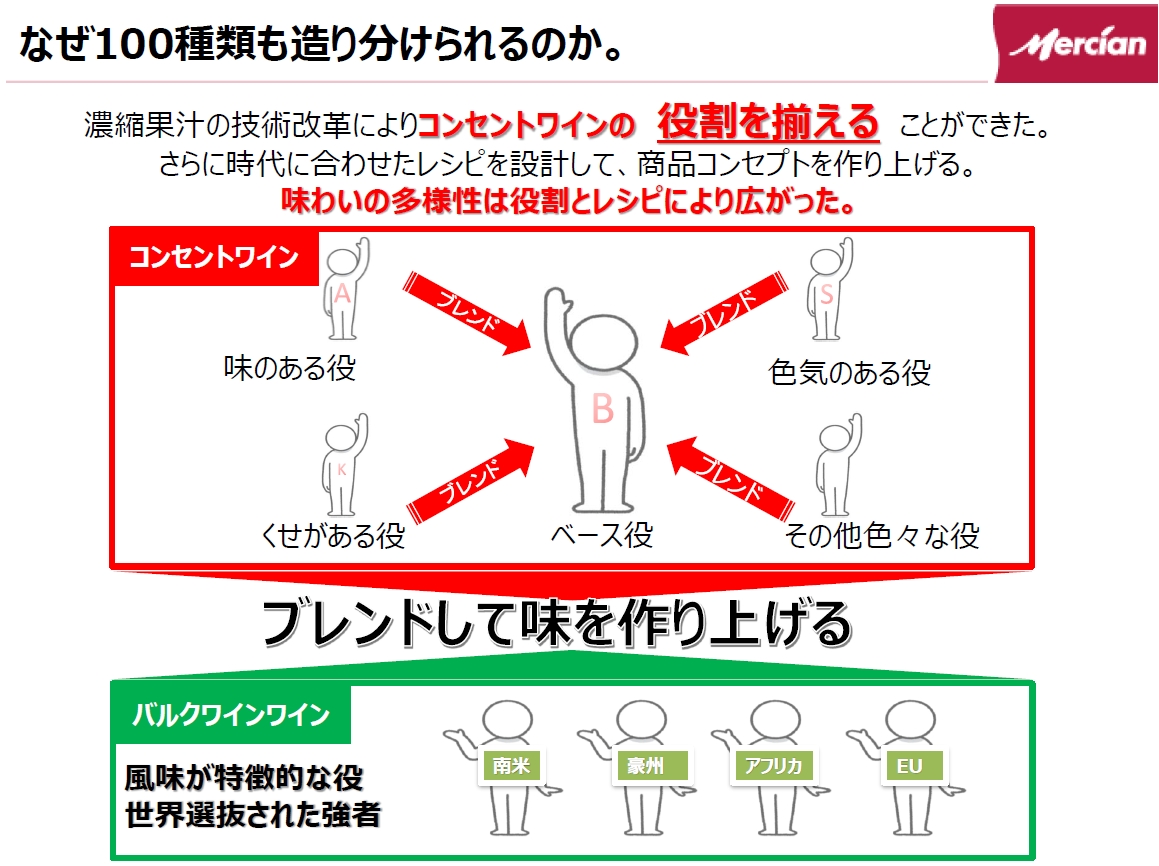

■アッサンブラージュする

アルコール発酵が終了した原酒は、瓶詰めの前にアッサンブラージュで味が調えられます。アッサンブラージュとはブレンドを意味し、異なる品種やストックされている原酒を混ぜることで味や香りを調節することです。

複数の原酒をブレンドした後、いよいよ瓶詰めされます。酵母と糖分(ワインが原料のリキュール)を加えます。

■さらに発酵させて発泡させる

瓶詰めされたワインが、即座に出荷されることはありません。シャンパ―ニュの特長であるキメの細かな泡と複雑さをもたせるために、澱とともにノン・ヴィンテージで15か月以上、ヴィンテージは36か月以上瓶熟成が行われます。

「瓶内二次発酵」と呼ばれるこの方法は、ワインとともに瓶詰めされた酵母のはたらきによる現象です。二次発酵が進むと炭酸ガスが発生し、澱も溜まるため、出荷前に澱を除くために瓶を揺らし瓶口に澱を集めるルミュアージュと呼ばれる作業が行われます。

澱が瓶口に集まったら澱を取り除くデコルジュマンという工程を経て、減った分と同量のリキュール入りワインをつぎ足し、最後の熟成期間を経てシャンパ―ニュの完成です。

自分に合ったスパークリングワインの選び方

スパークリングワインと一口にいっても、味わいの特長は多岐にわたります。また、甘口や辛口の幅も広いため、初めて購入する方にとっては「どれを選べば良いの?」と難しく感じるかもしれません。

そこでここでは、自分に合ったスパークリングワインを選ぶ時のポイントを紹介します。

飲みやすさが合うスパークリングワインを選ぶ

スパークリングワインには、甘口から辛口までの7種類があります。それぞれのラベルの表記方法や残糖度の目安は、以下のとおりです。

近年はより残糖度の少ない超辛口や極辛口のスパークリングワインが生産量を伸ばしつつありますが、最も生産量が多いのは辛口(Brut)です。

辛口が好みの方は辛口~超辛口の表記を目安に、辛口が苦手な方はやや辛口がおすすめです。やや甘口~極甘口の表記のものはデザートの甘さに合わせて選択すると良いでしょう。

料理に合うスパークリングワインを選ぶ

スパークリングワインは食前酒として飲む他に、料理と合わせて飲んだりデザートと一緒に楽しんだりすることもできます。食事中のワインとして選びたい場合は、料理との相性を重視してスパークリングワインを選びましょう。

スパークリングワインは白ワインベースで造られていることが多く、特にシャンパーニュはミネラル感のある魚介類の料理と最も相性が良いのが特長です。魚介のうま味を引き立ててくれます。

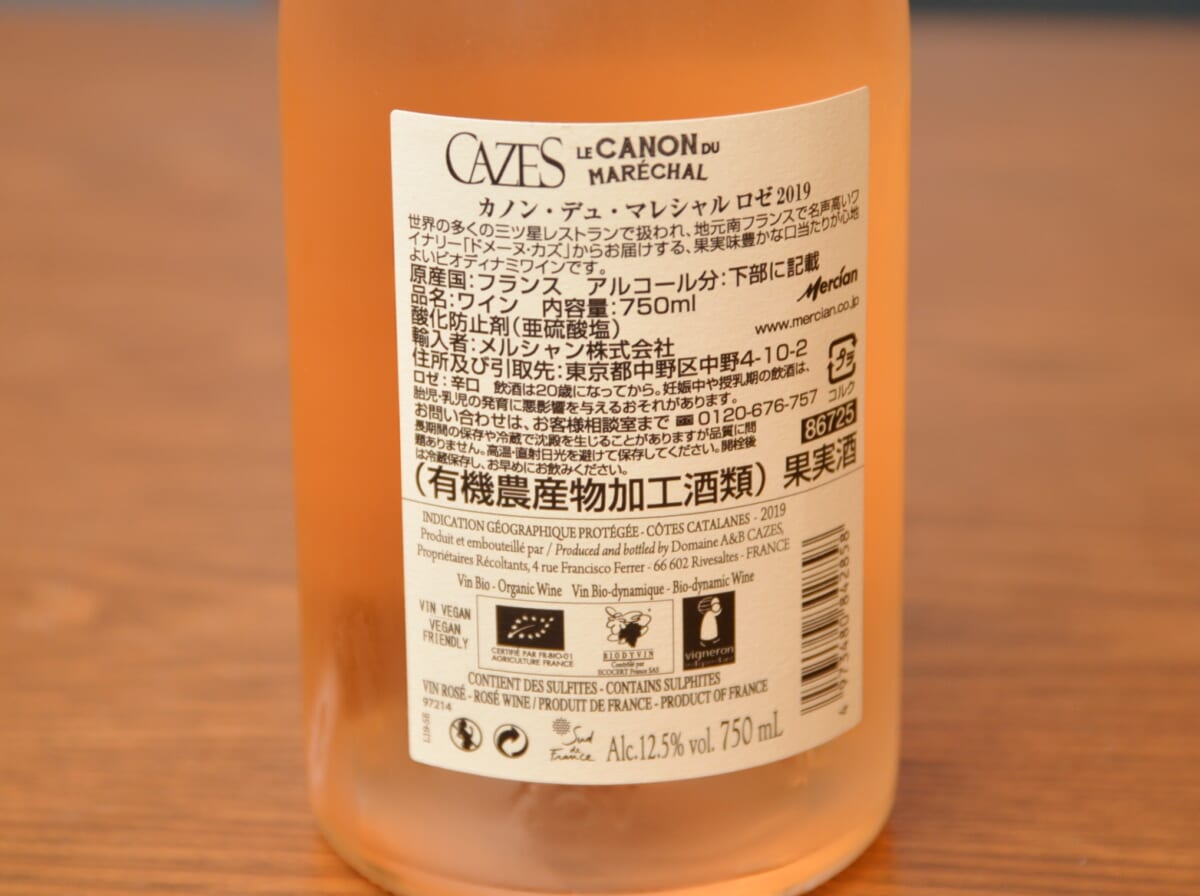

天ぷら、唐揚げなど揚げ物もおすすめの料理です。スパークリングワインのシュワッとした炭酸のさわやかさが、揚げ物を食べた後の口内をさっぱりとリフレッシュしてくれます。濃厚な味わいの肉料理にも、ロゼのスパークリングワインがよく合います。

生産国ごとのスパークリングワイン

スパークリングワインは、世界各国で生産されています。代表的な生産国といえば、フランス・イタリア・スペイン・ドイツの4か国です。

生産地ごとに味わいはもちろん、呼び方や規定も異なっていることはご存知でしょうか。現地の呼び方を知っていると、旅行先でも迷わずにお好みのスパークリングワインを楽しめますね。

ここでは、生産国ごとのスパークリングワインの名称について紹介します。

フランス

フランスはシャンパーニュが世界的に有名ですが、他にも魅力的なスパークリングワインが生産されています。元々、シャンパーニュ地方で生産されたワインの中から厳しい規定をクリアしているもののみがシャンパーニュと名乗ることができます。

フランスで押さえておきたいスパークリングワインは、シャンパーニュを含めた以下の3種類です。

・シャンパーニュ

・クレマン

・ペティアン

シャンパーニュと同じく瓶内二次発酵を行っている高級スパークリングワインが、クレマンです。3つ目のペティアンは瓶内の気圧で分類されており、微発泡にあたる1気圧~2.5気圧のものがペティアンと呼ばれています。

イタリア

イタリアも生産方式の違いなどで、様々な種類のスパークリングワインがあります。イタリアのスパークリングワインを選ぶうえで知っておきたいのが、以下の3つです。

・フランチャコルタ

・プロセッコ

・スプマンテ

フランチャコルタとはフランスのシャンパーニュと同じトラディショナル方式で造られた、瓶内二次発酵を行うスパークリングワインです。フランチャコルタはロンバルディア州で生産されており、ヴェネト州でも同じ方式で生産されたプロセッコが存在します。

また、イタリアではスパークリングワインをスプマンテと呼ぶため、旅行先で注文する時は注意しましょう。ちなみに微発泡のものはフリッツァンテと呼びます。

スペイン

スペインでは、スパークリングワインのことをエスプモーソと呼んでいます。シャンパーニュと同じトラディショナル方式で生産されている高級スパークリングワインといえば、カバが有名です。

特長は熟成期間に応じて表記が変化することで、レゼルバと表記して良いのは15か月熟成したもののみに限ります。30か月熟成したものが、グラン・レゼルバです。

シャンパーニュと同じ製法ですが、リーズナブルな価格で楽しめます。

ドイツ

ドイツのスパークリングワインはシャウムヴァインと呼び、微発泡のものをパールヴァイン・ゼクトと呼びます。注目すべきはゼクトですが、よく目にするゼクトは一般的なスパークリングワインにあたるため、高級な一本を飲みたいのであればヴィンツァーゼクトを探しましょう。

9か月以上の熟成と、トラディショナル方式での生産が特長です。

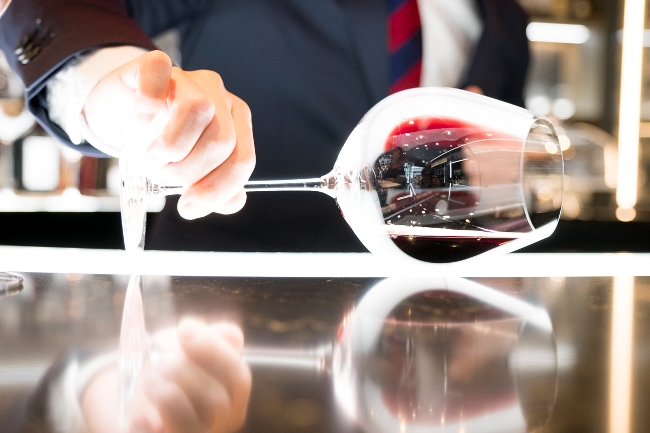

スパークリングワインの開け方

スパークリングワインの魅力はその発泡性!でも、開封時にはちょっと不便さを感じる方も多いのではないでしょうか。

お祝いの席でポンッ!と景気良く開けるのは一興ですが、粛々と進めたいセレモニーでは、ちょっと場違い感のある音ですよね。

あまり音をたてずにスマートに開けられるようになったら、スパークリングワインをどんな場面でも楽しめるようになります。

では、スパークリングワインをスマートに開けるには、どうすれば良いのでしょう?

開け方の手順はとっても簡単。次のポイントを押さえてチャレンジしてみてください。

・あらかじめボトルを冷やしておく

・ボトルは斜めに持つ

・コルクは最後までしっかりと押さえておく

・コルクではなくボトルを内側へゆっくり回す

スパークリングワインは炭酸ガスがたっぷりです。コルクが飛んでいかないように、しっかりと冷やしておきましょう。

ストッパーのワイヤーを外す時も、コルクが飛びやすい瞬間です。コルクが飛ばないように押さえながらストッパーを外し、ボトルのほうを回して開けます。

コルクが抜けてきたら、少しコルクを傾けて、ガス抜きできる隙間をつくりガスを逃がしてください。「プシュっ」というガスが抜ける音がします。

ガスがコルクを圧迫しなくなるくらい抜けたら、そのまま完全にコルクを抜いて開封します。

これさえできれば、コルクが音を立てて飛び出すこともなく、静かにスパークリングワインを開けられますよ!ワイン通をアピールできるのでスムーズに開けられるように練習してみてください。

ワインの保存方法については「ワインは保存方法で変わる!未開封・開封後の保存のポイントとは?」の記事をぜひチェックしてみてください。

スパークリングワインのおいしい飲み方

スパークリングワインをおいしく飲むには、冷やしてそのまま飲む方法もありますが、ちょっと一工夫を加える方法もおすすめです。よりスパークリングワインの可能性を体験したい方へ、おいしい飲み方を紹介します。

スパークリングワインでカクテルを作ろう

そのままでも充分においしいスパークリングワインですが、アレンジを加えると、さらに楽しみ方が広がります。スパークリングワインを使ってカクテルを作ってみましょう!

・ミモザ

オレンジジュースがあれば簡単にできるカクテルです。オレンジジュースとスパークリングワインの割合は1対1なので、とても簡単。夏にふさわしいさわやかなカクテルですよ。

・キール・ロワイヤル

カシスリキュールとスパークリングワインを混ぜれば、キール・ロワイヤルができます。正式なレシピにこだわるなら、シャンパンを使用しましょう。カシスの色合いが大人の雰囲気に。甘味が抑えられたさっぱりとした味わいです。

・ベリーニ

女性好みのおしゃれなカクテルです。ピーチジュース、グレナデンシロップを冷やしたグラスに入れてかき混ぜ、そこにスパークリングワインを加えて軽くステアします。スパークリングワインのさわやかさに、ピーチジュースの甘味が加わった、飲みやすいカクテルです。

・好みのフルーツを入れてサングリアに!

イチゴや桃、パインなどの好みのフルーツを入れて、サングリアを作るのもおすすめ。ホームパーティにもピッタリです。

もっと詳しく知りたい方は「スパークリングワインで作るカクテルがおいしい!ひと手間簡単アレンジ♪」をぜひチェックしてみてください!

グラスにもこだわる

スパークリングワイン用のグラスとして多く利用されるのが、フルートグラスのように細身のタイプです。空気に触れる面積が小さくなるため炭酸や香りが抜けにくく、また泡立ちがきれいなため、フルートグラスが利用されています。

香りをしっかりと楽しみたいのであれば白ワイン用のグラスを使用する方法もありますが、基本的にはフルートグラスを利用するほうが無難です。

適切に保存する

一度開けたスパークリングワインは、適切に保存する必要があります。炭酸が抜けてしまうため、可能な限り当日中に飲みましょう。

当日中に飲み切ることが難しい場合は、シャンパンストッパーやワイン瓶内の空気を抜く道具(バキュバン)を利用して、少しでも保存に適した状態にします。専用の道具を利用したとしても長期間の保存に耐えられるわけではないため、開けたスパークリングワインは早めに飲み切ることをおすすめします。

その他、スパークリングワインの適切な保存方法については、以下のページでも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

「スパークリングワインの保存方法。開栓した場合と未開栓の場合をご紹介」

まとめ

シャンパ―ニュはスパークリングワインの中でも、厳しい条件を守って造られたシャンパーニュ地方産のもののみが名乗ることのできる名前です。

ただし、シャンパーニュ地方以外で造られるスパークリングワインにも高品質なものはあり、おいしく楽しめるものがたくさんあります。

こちらで紹介したボトルの上手な開け方、おいしく飲むポイントを参考に、あなたもスパークリングワインを日常の楽しみに取り入れてみてくださいね。

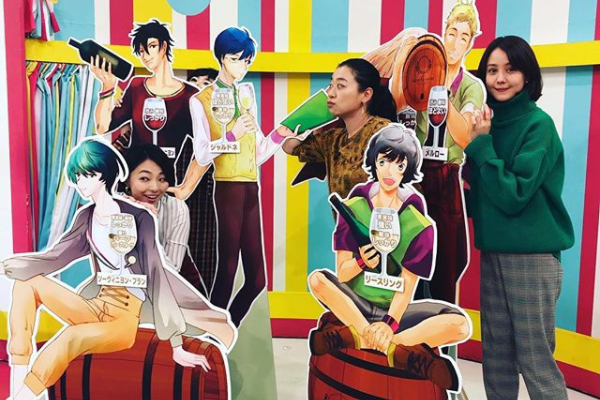

それぞれの推しメンのそばで

それぞれの推しメンのそばで 有働アナは溺れてしまったので見えません。 #いとうあさこ さん #トリンドル玲奈 さん #雨宮萌果 アナ #有働由美子 #うどん #赤ワイン #白ワイン #CV は… #カベルネソーヴィニヨン #シャルドネ #阿座上洋平 さん #メルロー #ソーヴィニヨンブラン #私市淳 さん #ピノノワール #リースリング #金本涼輔 さん #NHK #あさイチ #8時15分から

有働アナは溺れてしまったので見えません。 #いとうあさこ さん #トリンドル玲奈 さん #雨宮萌果 アナ #有働由美子 #うどん #赤ワイン #白ワイン #CV は… #カベルネソーヴィニヨン #シャルドネ #阿座上洋平 さん #メルロー #ソーヴィニヨンブラン #私市淳 さん #ピノノワール #リースリング #金本涼輔 さん #NHK #あさイチ #8時15分から