続々とコスパアイテムが登場するデジタルカテゴリ。手軽に最新技術を体験できる点が魅力だ。いずれも搭載パーツを厳選するなどでコストを抑え、低価格化を実現している。そんな中からプロがイチオシの“価格以上!”なアイテムを紹介する。

USB接続すれば「ポタアン」としても活躍するFMラジオ

Fiio

RR11

実売価格:9320円

レトロなデザインが特徴的なポータブルステレオFMラジオ。ワイドFMに対応し、64〜108MHzの超広帯域FM周波数をサポートする。付属のUSB Type-Cケーブルで接続すれば、ドングルタイプのポータブルアンプとしてスマホやPC等と連携可能。

SPEC●FM周波数帯域:FM1:87〜108MHz、FM2:76〜90MHz、FM3:64〜87MHz●充電時間:約2時間●端子:3.5mmステレオミニ、USB Type-C●サイズ/質量:約83.2×39.4×13mm/約46g

【ココが価格以上!』FM放送や音楽配信など多彩な音源を高音質で楽しめる

「“FMってこんなに音がよかったの!?”と思わず感激。対応電波帯域はかなりのワイドで、全国各地のローカルFMを楽しめます。DAC機能まで搭載してPCやスマホの音楽も良音で楽しめる。この価格はうれしい限りです」(AVライター・野村ケンジさん)

万一のトラブルに備えるとともに快適なドライブをサポートする

パイオニア

カロッツェリア デジタルミラー型ドライブレコーダー

VREC-MS700D

実売価格:4万2810円

前後2カメラタイプのデジタルミラー型ドライブレコーダー。370万画素の高解像度カメラと11V型高輝度IPS液晶ディスプレイを搭載し、クリアな視界と高感度録画を実現する。昼夜を問わず高精細な後方視界表示と鮮明な映像の記録を実現。

SPEC●カメラ:前後2カメラ●記録媒体:microSDHC/microSDXCカード class10(16GB〜256GB)●録画ファイル構成:1分/3分●サイズ/質量(本体):W257.6×H 72.9×D19.5mm/362g

【ココが価格以上!』高画質・高性能を備え昼夜を問わず運転が快適に

「高解像度カメラと高輝度IPS液晶ディスプレイの搭載により、視認性は上々。また、『STARVIS2』やHDR機能の搭載で暗い場所でも鮮明です。後方視界を見やすくする3倍ズーム機能など価格以上の満足感が得られます」(カーITジャーナリスト・会田 肇さん)

高精度なAI機能を備え容易に写真編集・文章作成できる

OPPO

OPPO Reno13 A

実売価格:4万8800円(※:SIMフリーモデル)

同社の上位機とほぼ同等の最新AI機能を搭載し、写真編集や文章作成などを適切にサポートする。防塵・防水性能は最高水準のIP69・IP68/IP6Xを備え、ディスプレイにAGCの強化ガラスを採用するなど耐衝撃性も向上。

SPEC●ディスプレイ:約6.7インチ(2400×1080)AMOLED●OS:ColorOS 15(based on Android 15)●メモリ(RAM):8GB●ストレージ(ROM):128GB●サイズ/質量:約W75×H162×D7.8mm/約192g

【ココが価格以上!】5万円を切る価格ながら本格的なAI機能を体験できる

「この価格でAI機能を堅実に楽しめるのが魅力。カメラの写りもよく、高い防水性能も相まって、日常用途での使い勝手は良好です。内蔵スピーカーはシリーズ初のステレオ化を遂げ、カジュアルな動画視聴には十分」(モバイルライター・井上 晃さん)

ユニークなデザインとは裏腹に本格的なリスニングを楽しめる

水月雨(MOONDROP)

Pill ミュージックカプセル

実売価格:6750円

薬のカプセルのようなケースデザインを採用したイヤーカフ型TWS。ケースを回転させるとイヤホンが吸い込まれるように収納される。大口径13mmの低歪みダイナミックドライバーを採用し、豊かな低域表現と優れたレスポンスを実現。

SPEC●ドライバー:13mm 円形低歪みダイナミック型●対応コーデック:SBC、AAC●連続再生時間:約8時間(AAC)●充電時間:約1〜2時間●Bluetooth6.0対応●サイズ/質量:W90×H40×D36mm(ケース)/5g(片耳)

【ココが価格以上!】装着感の良さだけでなく良音でのリスニングも魅力

「イヤーカフ型ならではの軽快な装着感を実現しつつ、低価格ながらしっかりと本格的なリスニングを楽しめます。ゲームやアニメなどのJポップカルチャーに寄り添うメーカーだけに、最新Jポップやヴォーカル系にオススメ」(AVライター・野村ケンジさん)

高機能・高コスパを実現したWi-Fi 7対応ルーター

TP-Link

Archer BE6500

実売価格:1万6540円

最新のWi-Fi 7技術に対応したデュアルバンドルーター。最大6.5Gbpsの高速通信を実現し、高画質動画配信やオンラインゲームなどを快適に楽しめる。2.5G有線接続やメッシュWi-Fiなど安定したネットワークを提供。

SPEC●無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be●Wi-Fi速度(802.11be):5GHz 5765Mbps/2.4GHz 688Mbps●Wi-Fi暗号化:WPA/WPA2/WPA3●プロトコル:IPv4/IPv6●サイズ:W176×H200×D59mm

【ココが価格以上!】Wi-Fi 7対応機のなかでは機能・装備ともにダントツ

「最新規格『Wi-Fi 7』対応の最新モデルのなかではかなり安い部類に入る一台。それでいて、5GHz帯での最高速度が5765Mbps、内蔵アンテナ4本、有線LANポートの高速さと端子の多さなど、コスパの高さが光ります」(テクニカルライター・湯浅顕人さん)

フルHD画質で迫力の大画面を手軽に楽しめるポータブル機

Dangbei

N2 mini

実売価格:2万7540円

床から天井まで投影が可能なチルトスタンドを装備。AI技術を活用した自動画面調整機能により数秒で最適な画面を投影、好きな場所で大画面が楽しめる。リモコンにNetflix、YouTube、Prime Videoなどのダイレクトボタンを装備。

SPEC●投影方式:LCD●光源:LED●明るさ:200ISOルーメン●解像度:フルHD●投影サイズ:40〜120インチ●サイズ/質量:W143×H241×D149mm/1.72kg

【ココが価格以上!】屋内・屋外を問わず好きな場所でコンテンツを楽しめる

「3万円を切る低価格ながらフルHDに対応した、持ち運びや設置が容易な小型プロジェクター。NetflixやYouTube、Amazon Videoが存分に楽しめるパワフルな内蔵スピーカーも搭載し、あらゆる場所でAVコンテンツを存分に楽しめます」(AVライター・野村ケンジさん)

練習からレコーディングまで幅広いサウンドメイキングが可能

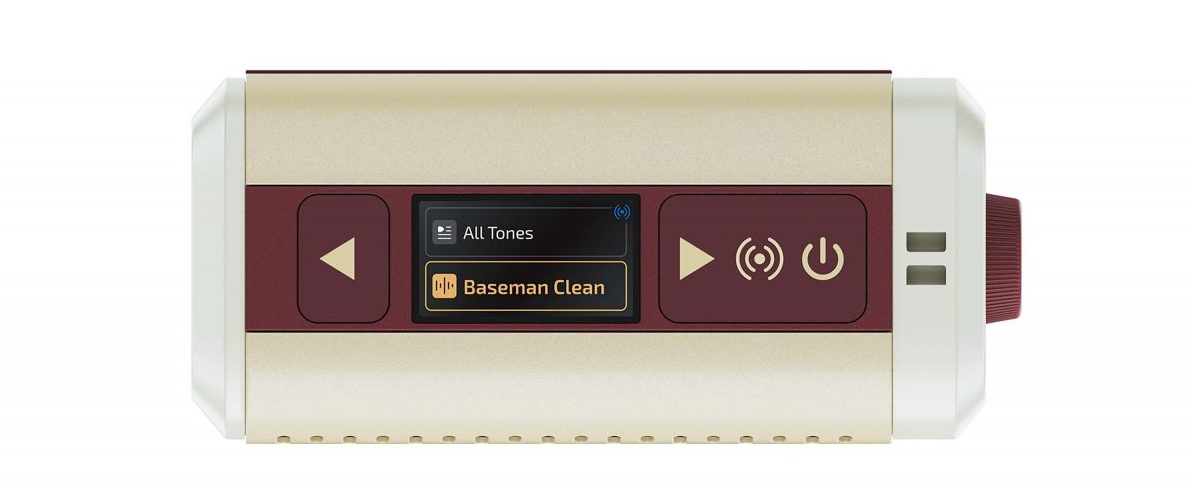

Hotone

Pulze Mini

実売価格:2万円

手のひらサイズながら、パワフルなサウンドを鳴らすポータブルモデリングアンプ。ギター(エレキ・アコースティック)、ベースなどの大きなアンプを使うことなく、プロレベルの音を創出する。練習、レコーディング、小規模ライブで活躍。

SPEC●周波数帯域:20Hz〜20kHz●搭載スピーカー:2×2“カスタム・フルレンジ●エフェクト・モジュール数:7●エフェクト数:191(Global EQ含む)●トーン(プリセット):最大200●サイズ/質量:W125×H79×D57mm/368g

【ココが価格以上!】手頃な価格でコンパクトなのに性能は全然ミニじゃない!

「外観が“レトロ可愛い”のに音や機能はなかなか本格的。プリセットのクリーントーンはしっとり響き、趣味でギターを始めるのにぴったりです。スマホアプリから細かいカスタマイズもできて、ガジェット感も十分に味わえます」(モバイルライター・井上 晃さん)

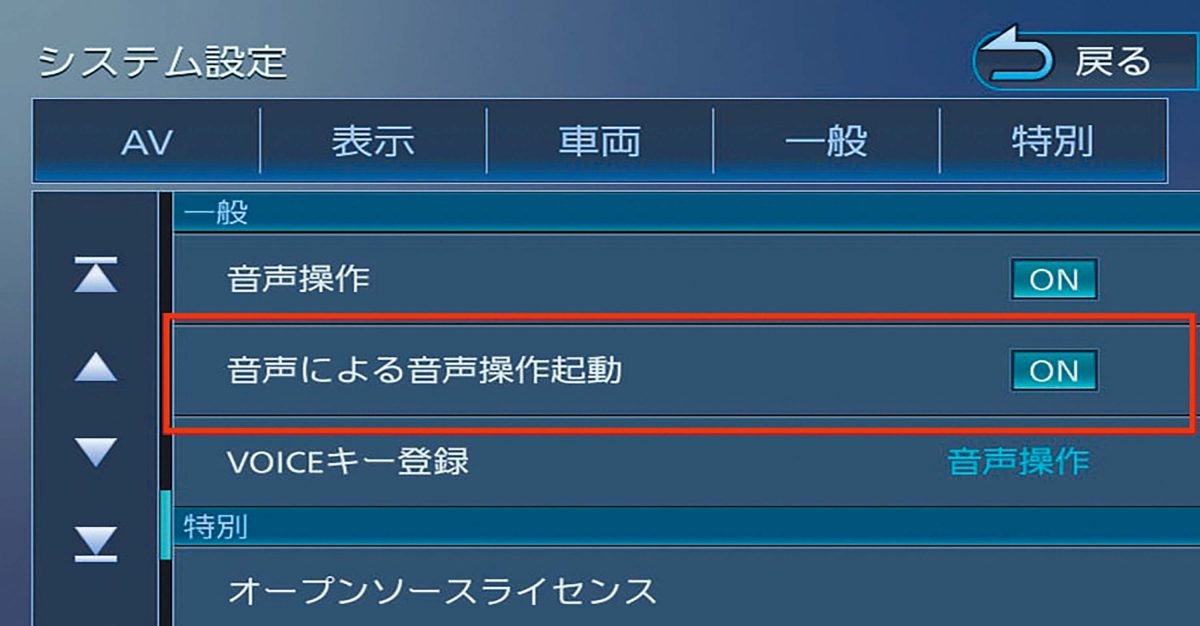

「音声操作」機能が進化し地図表示の切り替えなどにも対応

KENWOOD

AVナビゲーションシステム“彩速ナビ”MDR-L612W

実売価格:7万8070円

地デジ視聴、HDMI入力、ハイレゾ音源再生に対応し、音声操作が進化した7V型ワイドAVナビ。WVGA液晶モニターや独自の高速描画技術など“彩速テクノロジー”を搭載し、高画質&高速レスポンスで快適なドライブが楽しめる。

SPEC●ディスプレイ:7V型WVGA液晶(800×480)●チューナー:地デジ、FM/AM●音声最大出力:50W×4●端子:HDMI入力、USB(Type-C)●サイズ/質量(本体):W206×H104×D176mm/1.8kg

【ココが価格以上!】同社自慢の高速レスポンスで安心・安全運転をサポート

「画面は7V型と標準的なサイズですが、彩速テクノロジーでサクサク動く様は市販カーナビ随一。初めての人でも直感的に操作できるシンプルでスマートなGUIを採用しつつ、音声操作にも対応するなど、機能性も十分です」(カーITジャーナリスト・会田 肇さん)

家族全員の健康をスマホで手軽に管理できる

シャオミ

Xiaomi 体組成計 S400

実売価格:2980円

高周波と低周波を細胞膜に通して、細胞内外の電気インピーダンス値を正確に測定。1回の測定で、体脂肪、筋肉量、水分含有量、タンパク質量、骨ミネラル密度など身体組成を評価する25種類の体組成指標を分析できる。

SPEC●測定単位:kg●測定範囲:0.1㎏〜150㎏●登録人数:36人●対応OS:Android 8.0/iOS 12.0以降●ワイヤレス接続:BLE 5.0●サイズ/質量:W300×H300×D24.55mm/1.45kg

【ココが価格以上!】体組成指標の分析項目の数や測定の正確性が秀逸

「Bluetoothでスマホにデータを送れる体組成計は、手書きなどの記録の煩わしさがなくとても便利。3000円を切る価格ながら筋肉量や水分量、心拍数など測れる項目が25種類と多いうえに、精度が高い点も特筆すべきポイントです」(テクニカルライター・湯浅顕人さん)

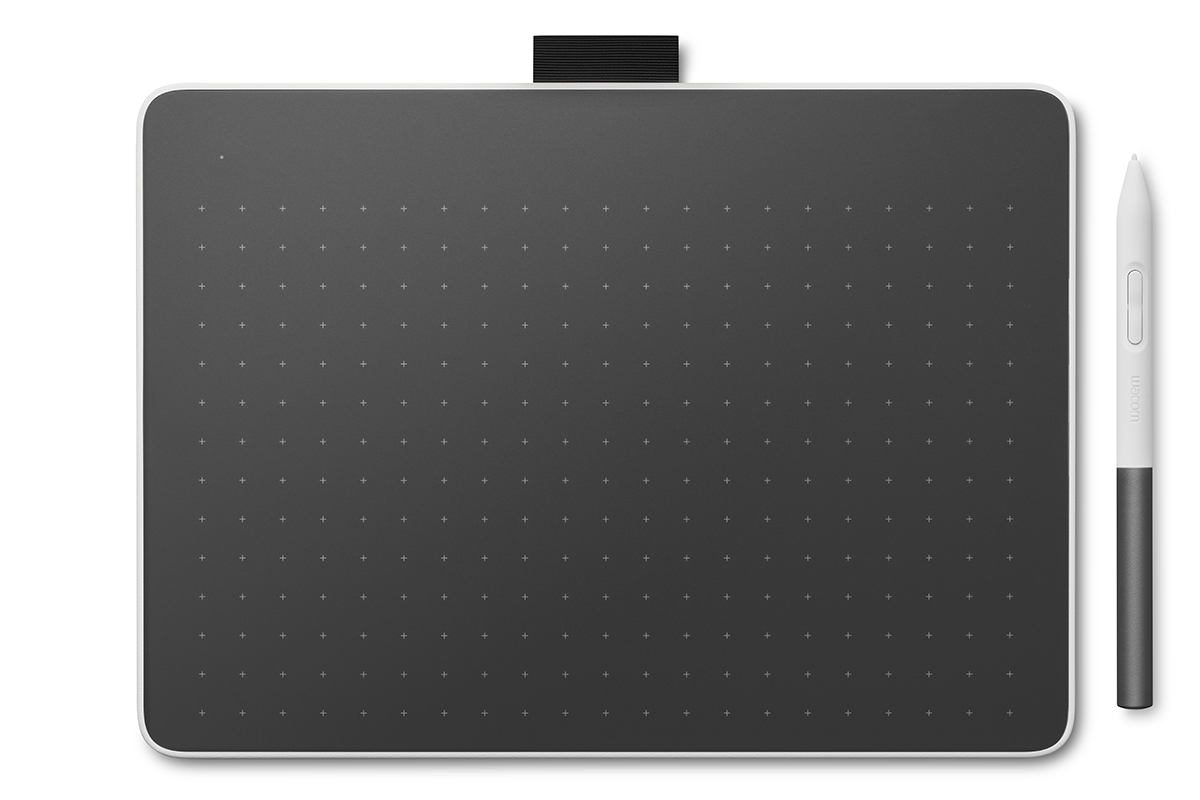

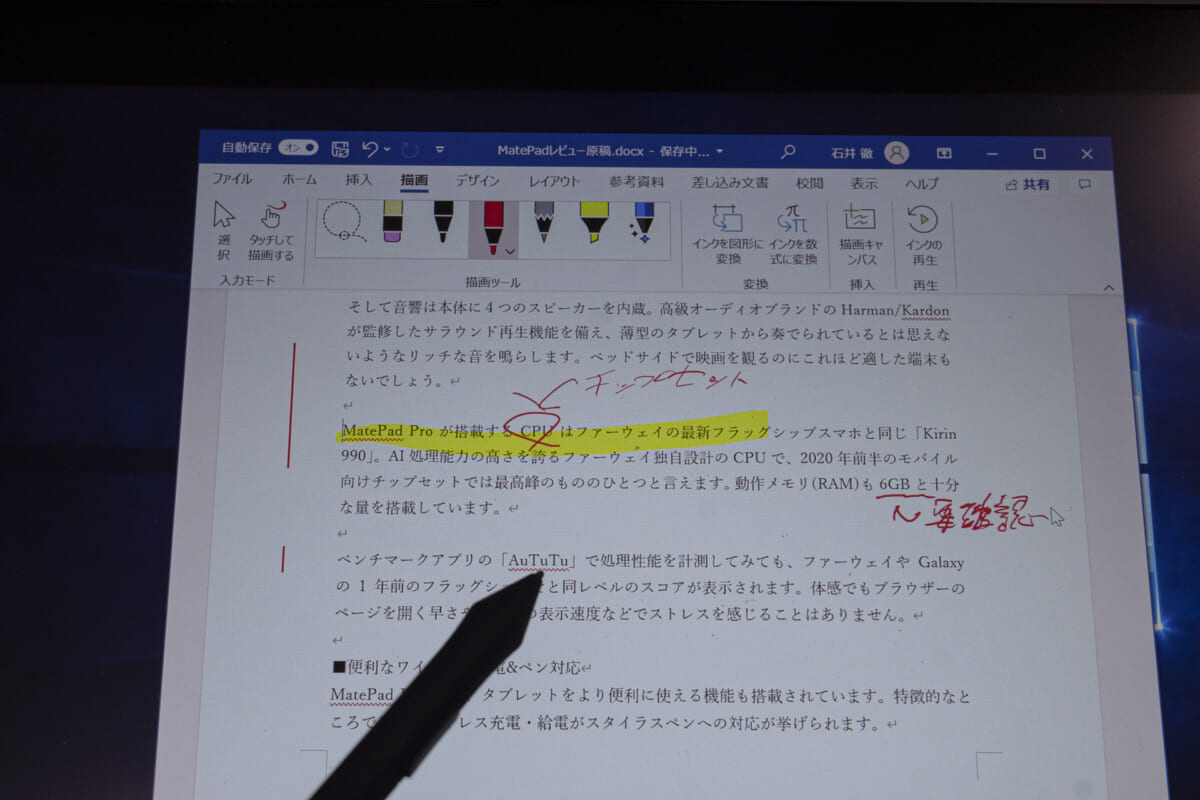

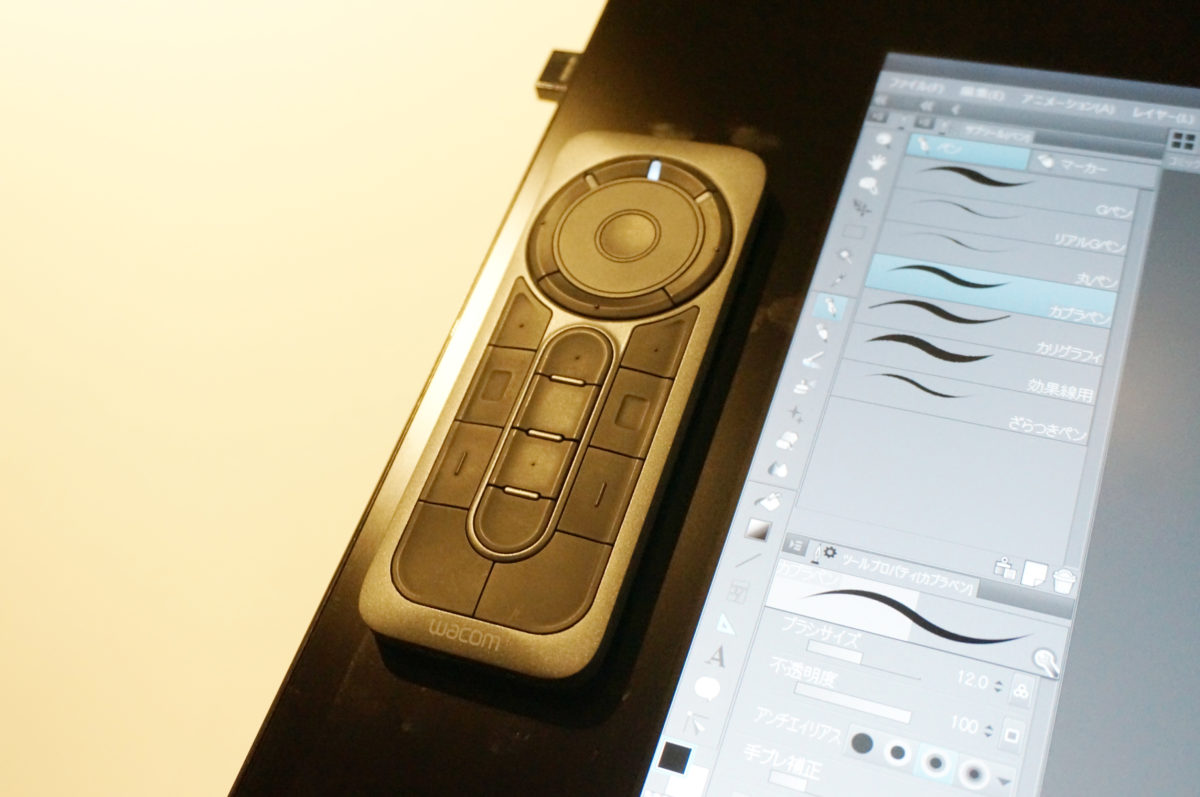

「描きたい!」と思ったら時間や場所を選ばず描ける

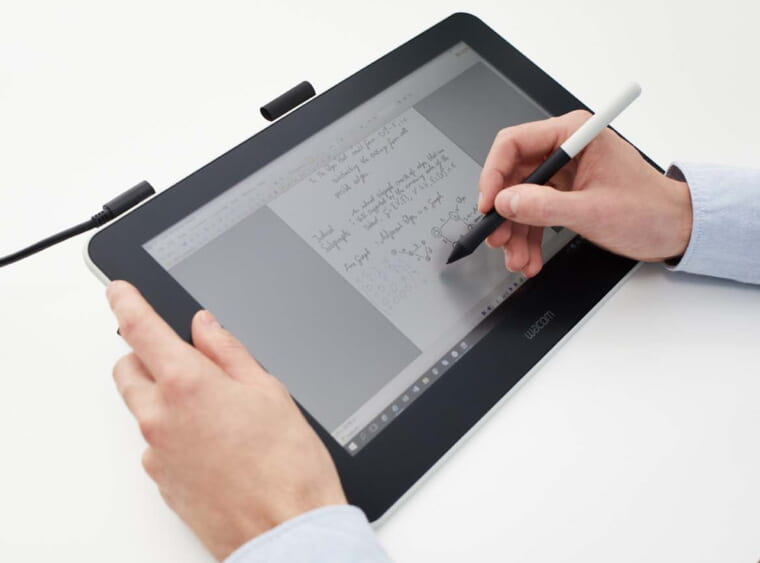

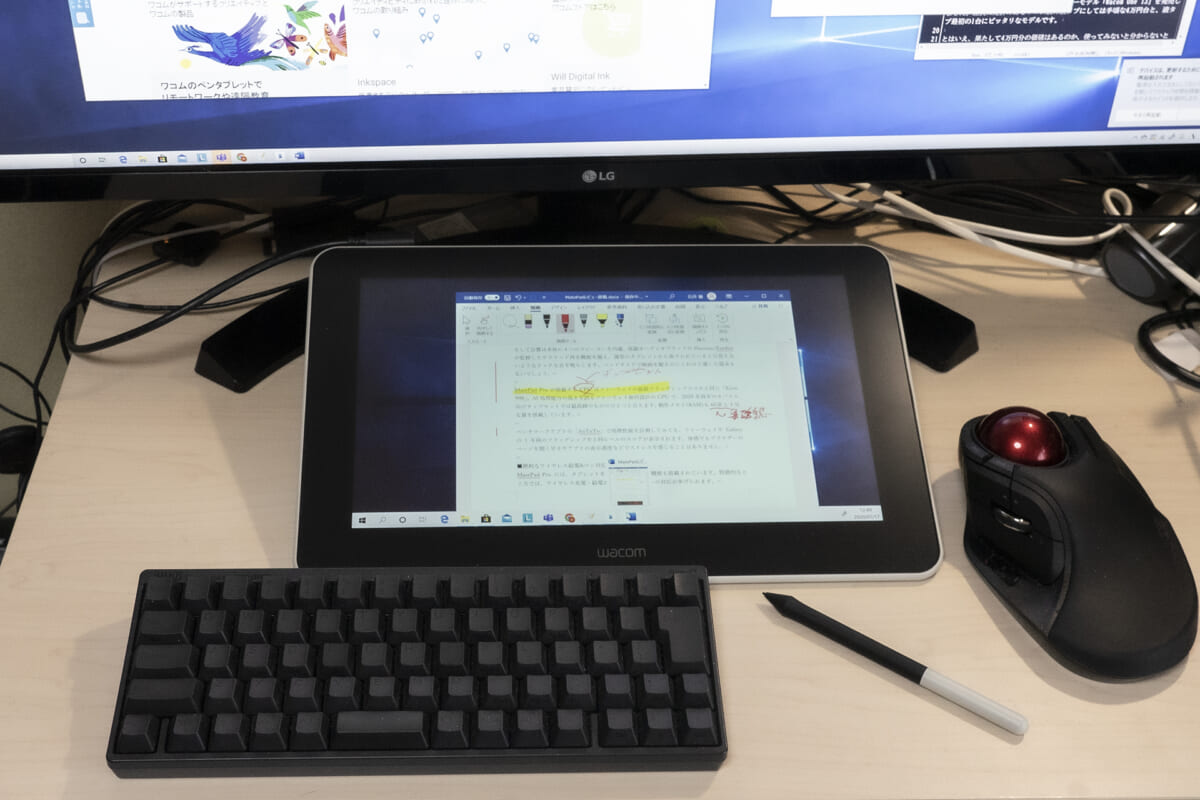

ワコム

WACOM MovinkPad 11

実売価格:6万9080円

絵を描くことに特化したAndroidペンタブレット。高精細なデジタルペン「Wacom Pro Pen 3」が付属し、画面にペンを軽く長押しするとスリープ状態から下書きに便利なアプリ「Wacom Canvas」が起動し、瞬時に描き始められる。

SPEC●ディスプレイ:11.45型(2200×1440)液晶●OS:Android 14●メモリ(RAM):8GB●ストレージ:128GB●筆圧レベル:8192●端子:USB Type-C×1●サイズ/質量:W266×H182×D7mm/588g

【ココが価格以上!】子どものお絵描き入門からプロの創作活動まで幅広く対応

「デジタルなお絵描きツールに慣れるための第一歩として、あるいはモバイルでラフ画を描くためのサブ機として、価格面でも導入を検討しやすい一台。90Hzのリフレッシュレートに対応し、描き心地も極めてなめらかです」(モバイルライター・井上 晃さん)

※「GetNavi」2025年11月号に掲載された記事を再編集したものです。

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post プロが激推し!「価格以上!」の感動体験を約束するコスパ最強デジタルガジェット10選 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.