年々増えている世界の飢餓人口

「何億人もの子どもと大人に長期的な影響を与える世界的な食糧危機が差し迫っている」

2020年6月、国連のアントニオ・グテーレス事務総長が、世界中に向けて、こんなメッセージを発信したことをご存じだろうか。食糧危機、飢饉、飢餓などと聞いて、あなたは「アフリカなど遠い国の出来事」と感じてはいないだろうか。「自分には関係のない話、小銭をもってコンビニに行けば、食べものはいつでも買える」とタカを括ってはいないだろうか。

そもそも「飢餓」とは何だろうか。それは長期間にわたり十分に食べられず、栄養不足となり、生存と社会的な生活が困難になっている状態のこと。国連のレポート「世界の食料安全保障と栄養の現状」(2020年版)によると、2019年に飢餓に陥った人は、世界全体で約6億9000万人。2018年から1000万人、過去5年で6 000万人近くの増加となった。飢餓人口は年々増えているのである。

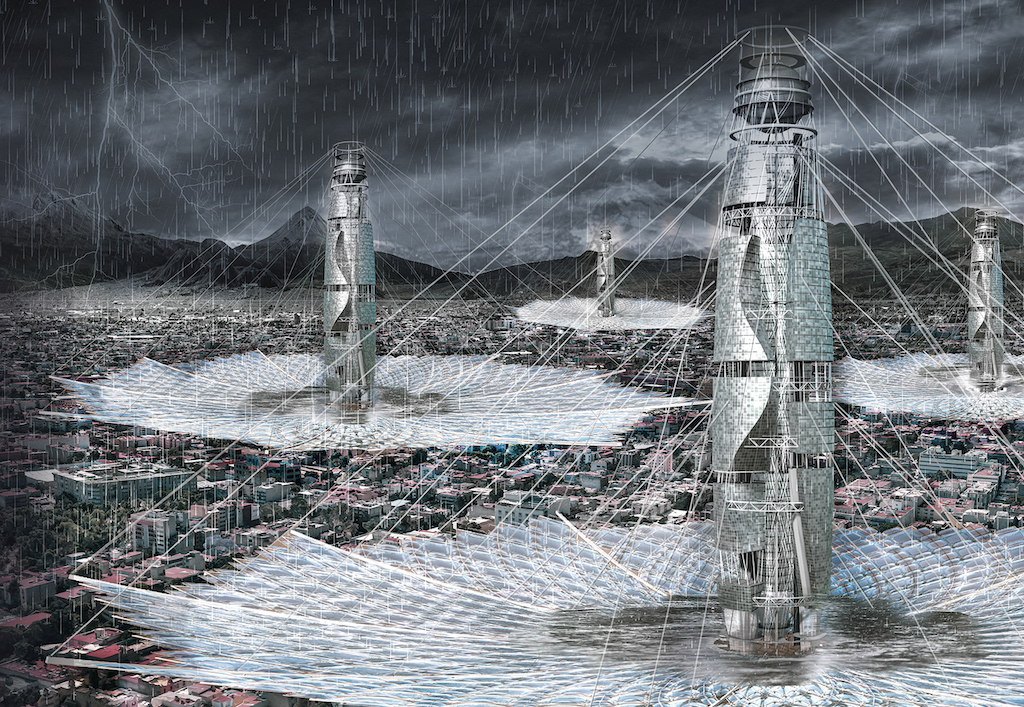

飢餓には「突発的な飢饉」と「慢性的な飢餓」がある。「突発的な飢饉」は、干ばつ、洪水といった自然災害、紛争など突発的な原因で発生する。近年は気候変動の影響で雨の降り方が変わり、「突発的な飢饉」は発生しやすくなっている。一方の「慢性的な飢餓」は、農業の生産性が低い、賃金が低くて食料が買えない、貿易の仕組みの不公正などによって起きる構造的な問題だ。飢餓人口の割合を見ると、アフリカ地域で人口の19.1%が栄養不足に陥っており、アジア地域は8.3%、ラテンアメリカ・カリブ海地域7.4%となっている。

【著者プロフィール】

橋本淳司

水ジャーナリスト、アクアスフィア・水教育研究所代表、武蔵野大学客員教授。水問題やその解決方法を調査研究し、さまざまなメディアで発信している。近著に『水道民営化で水はどうなる』(岩波書店)、『水がなくなる日』(産業編集センター)、『通読できてよくわかる水の科学』(ベレ出版)、『日本の地下水が危ない』(幻冬舎新書)など。「Yahoo!ニュース 個人 オーサーアワード2019」受賞。

およそ2100万人分の1年間相当の食糧がバッタに食べられた

2020年に起こった「突発的な飢饉」の要因の1つがサバクトビバッタである。バッタの群れは強風が吹くような音とともに出現する。黒い塊が畑を目がけて近づき、あっという間に作物を食べ始め、10分後には何も残らない。サバクトビバッタの体長5cmほど。群れは成虫4000万匹から構成され、その面積は1平方キロメートルにおよぶ。

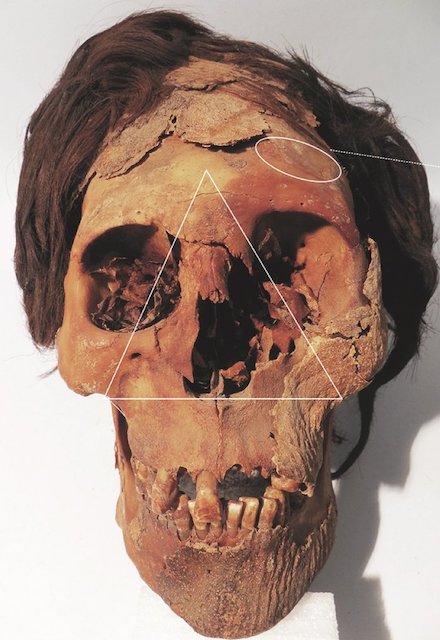

サバクトビバッタによる蝗害(こうがい)は旧約聖書(「出エジプト記」)にも登場する。イスラエル人が、かつて古代エジプトで奴隷状態にあった時代、神がイスラエル人を救出するために、エジプトにもたらした「十の災い」の7番目が「蝗を放つ」だ。

“明日いなごの大群を送る。国中がいなごで覆われ、地面を見ることさえできなくなる。雹の害を免れた作物も、今度ばかりは助からない――”

聖書の記述は現実のものとなった。アフリカから南アジアにかけてサバクトビバッタが大発生し、まさに「国中がいなごで覆われ、地面を見ることさえできなく」なったのだ。ケニアでは過去70年間で最悪、インドでも30年ぶりといわれる大規模発生で、深刻な農業被害、食糧不足をもたらした。国連食糧農業機関(FAO)は「アフリカの角(インド洋と紅海に向かって角の様に突き出たアフリカ大陸東部の呼称でエチオピア、エリトリア、ジブチ、ソマリア、ケニアの各国が含まれる地域)の2020年度の被害は300万トンの穀物(9.4億ドル相当)で2100万人の1年分の食糧に当たる」と報告している。(https://news.un.org/en/story/2021/01/1082512)

なぜバッタは大量発生したのか

果たしてサバクトビバッタの被害を予防する解決策はあるのだろうか。サバクトビバッタについて訊くなら、この人しかいないだろう。国際農林水産業研究センター(国際農研)主任研究員の前野ウルド浩太郎さんだ。『バッタを倒しにアフリカへ』(光文社新書/中央公論新社主催「新書大賞2018」)などの著者としても知られるバッタ研究の第一人者である。

そもそもサバクトビバッタとはどんな生態を持っているのか。2020年に大量発生したのはなぜなのだろうか、以下、国際農研のHPにて前野氏が作成しているFAQを引用および要約してサバクトビバッタの概要をご紹介したい。

【国際農研(国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター)資料「サバクトビバッタについて」】

■大量発生のメカニズム

――サバクトビバッタの通常の生息地は、西アフリカのモーリタニアから東はインドに広がる半乾燥地帯。年間の降雨量は少なく、孤独相(低密度下で育ったバッタ)の成虫が未成熟(繁殖を始める前)の状態で細々と生息している。ところが大雨が降り、エサとなる草が生えてくると孤独相の成虫は、その草を食べて性的に成熟して交尾できるようになり、繁殖を開始。十分な量の草があると、さらに発育・繁殖を行い、個体数が増加する。

乾季になって草が枯れ始める頃、エサが残っているエリアに成虫が集まり、他の個体との接触により「群生相化」のスイッチが入る。生理的特徴や行動を変えるのだ。孤独相はお互いを避け合うのだが、群生相になると、お互いに惹かれ合い、群れて集団移動するようになる。するといつも生息している場所から他の地域に侵入。群生相の群れは風に乗って1日100キロ以上移動することもあり、そこで農業に大きな被害をもたらす。

大きな問題となった2020年の大発生も、干ばつの後にサイクロンによってもたらされた大雨が、サバトビバッタにとって好適な環境を生み出したことが原因と考えられている。反対に、雨が降らなければ、餌となる草が枯れ、産卵に適した湿った地中も失われるため、大群を維持できなくなり、最終的に死滅する。

■日本へ飛来する可能性

――気温や風などの気象条件、長距離を飛ぶためのエネルギーが蓄積できる環境などの条件が重なれば可能性が高くなる。ただし、これらの条件がそろう確率はかなり低いと考えられる。

■被害を受ける農作物とその予防策

――500種類以上の植物を食べることが分かっており、主な農作物として、穀物(トウジンビエ、ソルガム、トウモロコシ、コムギ、サトウキビ)、ワタ、果物があげられる。農作物を損失することによる経済的な被害が大きくなるだけではなく、家畜の飼料不足も大きな問題となる。

対策には2つの難しい点がある。1つ目は、サバクトビバッタの大発生が突発的かつ不定期なこと。2つ目は、発生場所は広く、砂漠の奥地や紛争地帯でも発生することである。常時、問題になっていれば、対策予算も人員も確保しやすいが、何十年も被害がなければ、対策費用は不要とみなされ、廃れてしまう。2020年に約70年ぶりの大発生となったケニアなどで対策が遅れたのはこのためだと考えられる。被害がない時でも防除体制を維持する工夫が必要であり、国際社会が連携して普段から最低限の防除体制を維持するシステムを構築すること、そして研究予算を継続する必要がある。

対岸の火事ではない。日本が直面する問題とは

FAQによると、「サバクトビバッタは日本に飛来する可能性が低い」とある。そう聞いて胸を撫で下ろす人はいるだろう。だが、安心するのはまだ早い。冒頭で、国連のアントニオ・グテーレス事務総長のメッセージを紹介したが、そこでは「食糧が豊富な国でもサプライチェーンに混乱が生じるリスクがある」と言及している。

国際的な分業がサプライチェーンによって結ばれ、さらには余計な在庫をもたないことで、生産性は高まり、生産のコストも下がっている。つまり見方を変えると、主要な食糧を他国からの輸入に依存しているということだ。そこでバッタの被害が起きたらどうなるのかは想像するに難くない。

では、もっと食糧の生産量を増やせばいいのではないか。実際、2008年に潘基文国連事務総長(当時)は「2030年までに食料生産を50%増やす」と述べている。しかし、問題は単純なものではない。次で詳しくみていこう。

水不足や土壌浸食で食糧が生産できない

食糧生産を妨げるものは3つあると考えられる。1つ目が水不足、2つ目が土壌侵食、3つ目が気候変動だ。

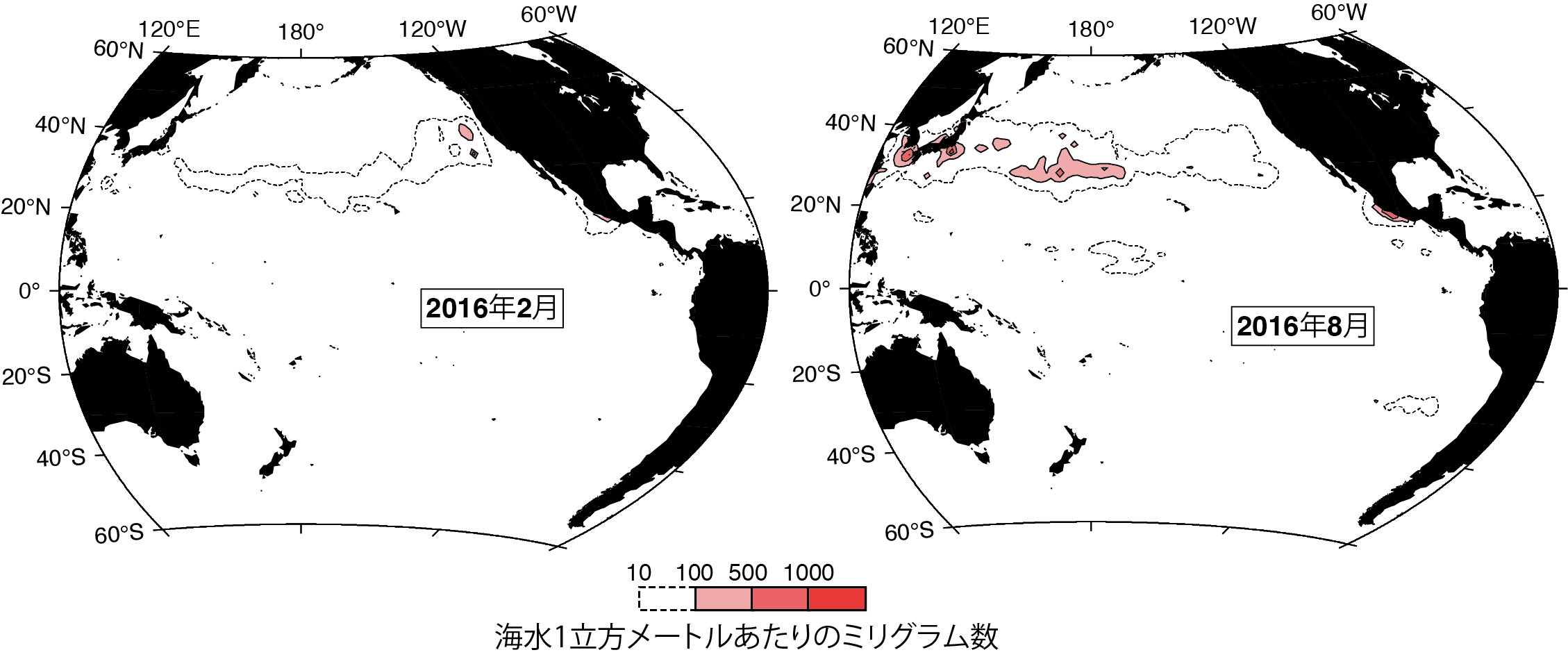

1つ目だが、全世界で使われる淡水のうち3分の1は農業用水だ。水の需要は年々増加傾向にあり、過剰なくみ上げによる地下水の枯渇や灌漑用水の不足によって、穀物生産にも深刻な影響が出ている。穀物の大生産地であるアメリカ、中国、インドでは地下水を際限なくくみ上げて生産を行ってきた。そのために地下水位の低下、枯渇という問題が起きている。国連食糧農業機関(FAO)は、「世界的な水不足のために30億人以上の生活に影響がある恐れがある」と報告している。(https://news.un.org/en/story/2020/11/1078592)

日本は世界最大の農作物純輸入国だ。日本の食料自給率(カロリーベース)は40%前後である。輸入している食品を作るのに必要な水を計算してみると、年間627億トンになる。これは、日本人が1日1人当たり1.4トンの水を輸入していることになる。日本には国際河川(2か国以上を流れる河川)がないから、上流・下流の水紛争がないと言われるが、食料という視点で見ると、私たちの食卓には太くて長い国際河川が流れていることになる。

2つ目が、森林破壊にともなう土壌侵食。焼き畑農業、農地への転用、木材伐採などで、森林、中でも熱帯林は、毎年相当な面積が消えている。こうして森林の保水力が弱まると洪水が発生しやすくなり、土壌が流出するので、作物生産ができなくなる。

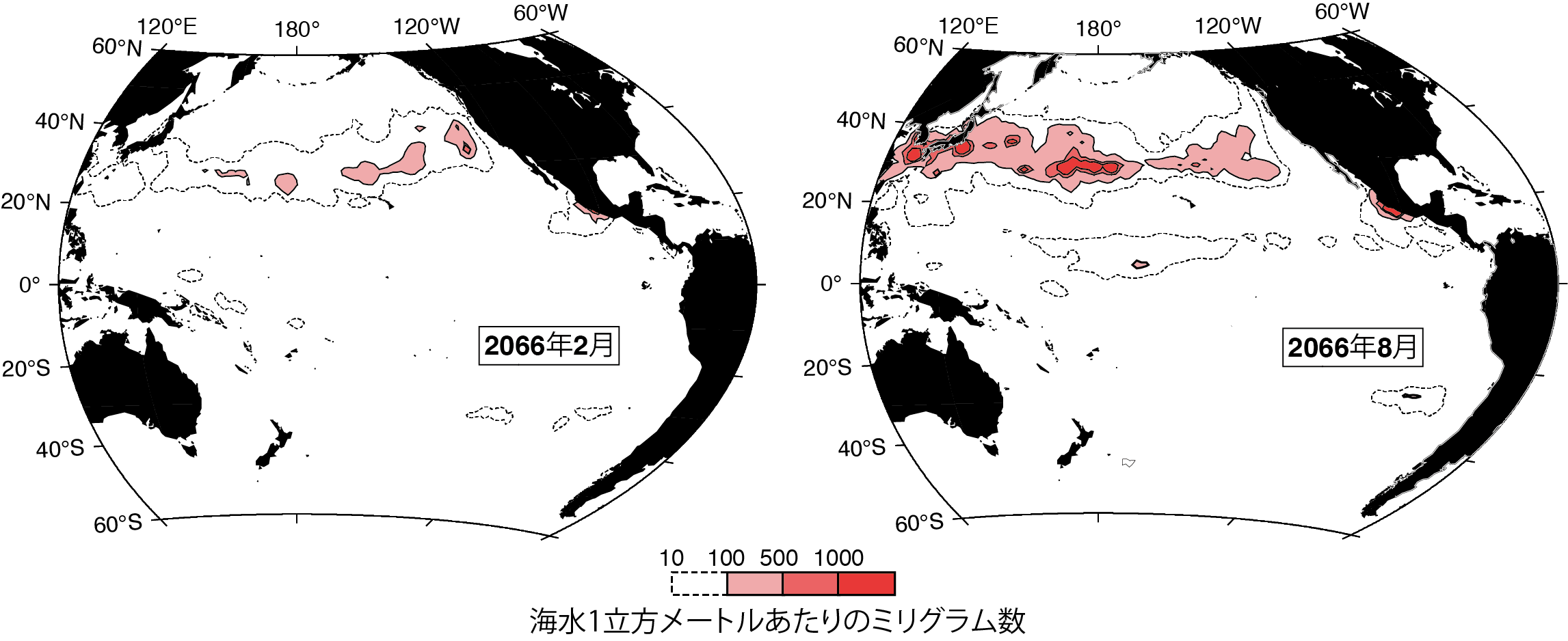

気候変動が水とバッタに与える影響

そして3つ目が気候変動だ。気温が上がり作物の生産に適さなくなる。気候変動は水の循環も変える。気温が上がれば循環のスピードが早くなり、水の偏在(多いところと少ないところに偏りがあること)に拍車をかける。すなわち穀物不足の1番目の理由である水不足、2番目の理由である洪水による土壌侵食が起きやすくなる。

また、サバクトビバッタの発生も異常な雨がもたらしたことを忘れてはならない。2018年、2つのサイクロンがアラビア半島を襲い、多くの雨を降らせた。2019年には“アフリカの角”をサイクロンが襲った。アラビア半島でのサイクロンなどとても珍しいし、アフリカ東部でもここ数年、異常に多くの雨が続いていた。気候変動がバッタ大発生の背景にあり、悪いことに、2020年末にエチオピアやソマリアに大量の雨が降り、再度大発生の兆しが懸念されている。

1人当たり1日2.3トンの水を“食べ”残している

私たちの食生活は海外からの畜産物、農作物に頼っている。つまり、結果的に海外の水資源を利用しているということになる。こうしたことから自国の水を使い、食料自給率を上げるべきという声は高まっている。実際、日本では2025年度までに、食料自給率(カロリーベース)を45%に上げることを目標としている。

新型コロナの流行にともない、食糧輸出国は、国内の食料安全保障を優先に輸出を規制する動きを見せたことも忘れてはならない。2020年3~9月までにロシアやウクライナなど10カ国以上が、小麦、大豆、トウモロコシなど主要穀物で輸出禁止や制限措置を設けた。今後、食糧生産が逼迫すれば、そうした傾向は強まっていく可能性がある。

もう1つ大切なことは、日本は食料を世界中から買い集めている一方で、世界一の残飯大国でもある。捨てられる食べ物は、供給量の3分の1にのぼる。日本の食品廃棄物の発生量は、年間2842万トン。仮に、捨てられたものがご飯だとすると、それを生産するのに使われる水の量は、年間1051億5400万トンになる(肉であればもっと多くなる)。1人当たり1日2.3トンの水を捨てているのと同じだ。食べ切れる分だけ買い、食べ切れる分だけ作り、食べきれば無駄にはならない。

バッタは食糧危機の救世主になるか

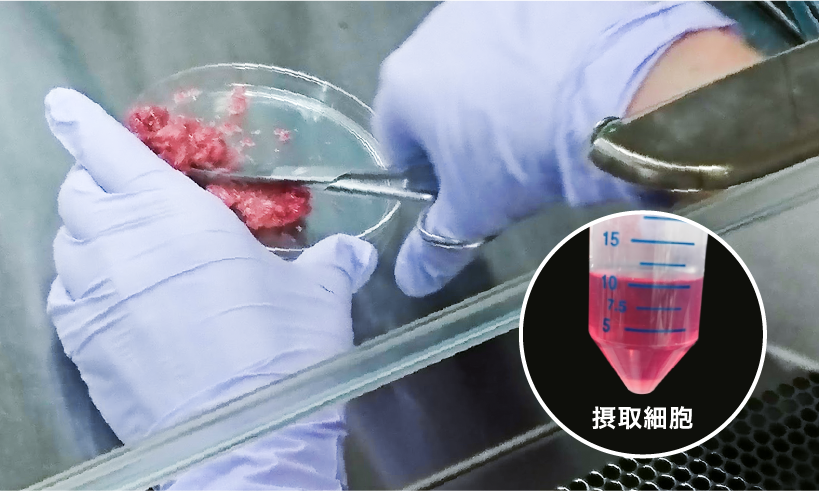

さて、サバクトビバッタを食糧生産の敵とみなしてきたが、ここ数年、飢餓対策として「昆虫食」が注目されているではないか。サバクトビバッタは食べられるのか。再び前野氏のFAQを引用したい。

■食用の可能性

――硬いものの食べられる。エビに近いような食感や味。サバクトビバッタは、植物に少量含まれるフィトステロール(腸からのコレステロール吸収を抑える機能が知られている)を体内に多く含むため、健康食品として期待されている。ただ、大量発生した時には殺虫剤が散布されるため、そのバッタを食べることは大変危険。バッタを有効活用するには、殺虫剤を使わない防除技術が必要となる。

決して他人事では済まされないサバクトビバッタの驚異。これを機会に、私たちは食糧や水といった生活の基本的な部分について改めて考える必要があるだろう。

【参考資料】

「世界の食料安全保障と栄養の現状」

飢餓と栄養不良の撲滅に向けた進捗状況を追跡する最も権威ある世界的な研究調査。報告書は国連食糧農業機関(FAO)、国際農業開発基金(IFAD)、国連児童基金(UNICEF)、国連世界食糧計画(WFP)、世界保健機関(WHO)が共同で作成。