出先で駐車場にクルマを止めようと思ったら、満車だった……。そんなよくありそうな場面を、定番の地図アプリを活用することで回避できるようになるかもしれません。英国で新たな取り組みが始まっています。

つい最近、英国でGoogle マップに追加されたのが、駐車場を事前に予約できる機能。Googleマップで近くの駐車場を検索し、そのまま自分の駐車スペースを確保できるから、「行ってみたら空いていなかった」という場面を避けられるのです。

この機能は、英国で展開している駐車場検索アプリ「JustPark」と連携したもの。JustParkは、地図上に利用可能な駐車場が駐車料金とともに表示され、そのまま予約も支払いもできるサービスです。

日本の都市部と同じように、英国でも街の中心部は駐車場の数が少なく、クルマで出かけた場合に駐車できるスペースを見つけるのに苦労するそう。そこで、Googleマップで現在地や目的地までの経路を確認しながら、近隣の駐車場を探してそのまま予約できれば、クルマでのお出かけがよりスマートになりそうです。

JustParkは英国のみのサービスのため、今回のGoogleマップの機能は英国限定となりますが、日本でも同様のサービスがあれば、Googleマップで駐車場予約を行うことも可能になるかもしれません。

【主な参考記事】

The Sun. GOOG TO GO! Brit drivers can BOOK parking in Google Maps for first time ever so you’ll never be stuck circling without a space again. February 19 2025

(@jara.natura)

(@jara.natura)

」というコメントもあります。

」というコメントもあります。

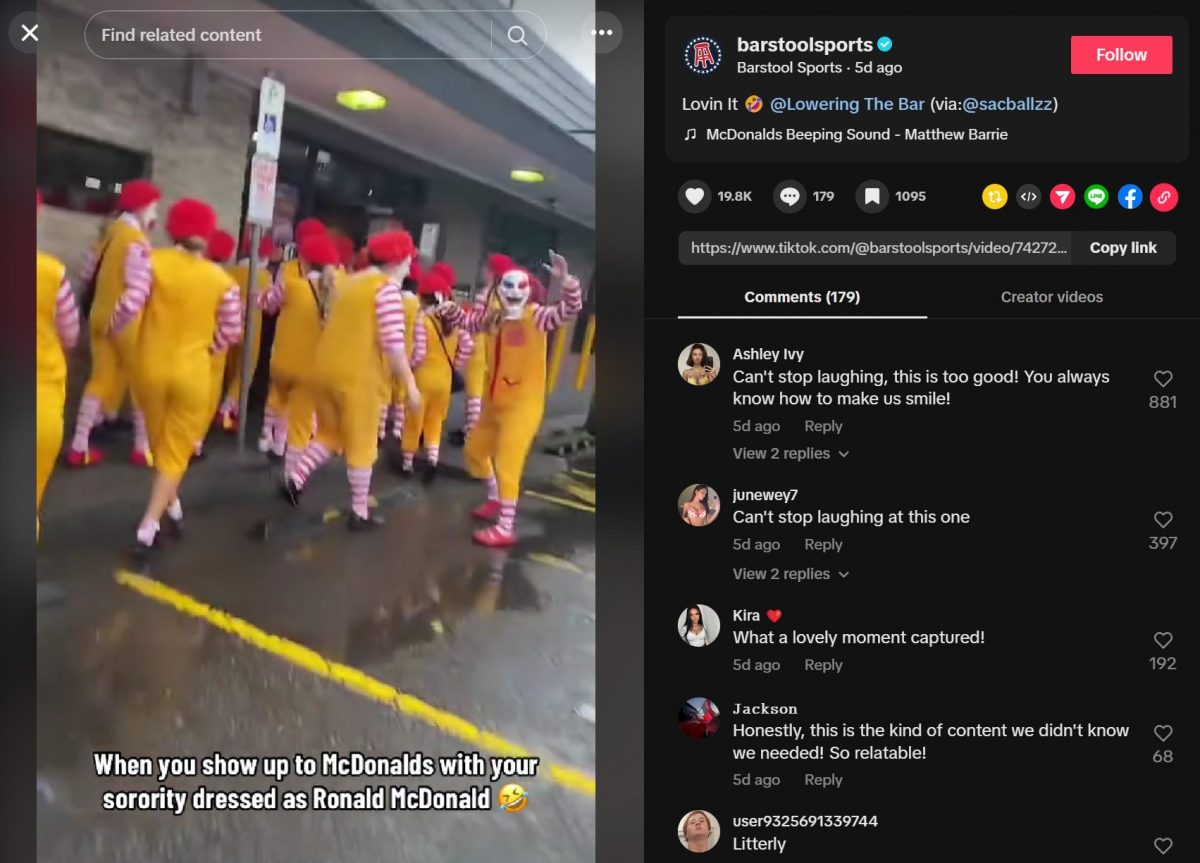

@Lowering The Bar (via:@sacballzz

@Lowering The Bar (via:@sacballzz