旅行先には非日常の体験が待っているものですが、それと同時に危険な目に遭う可能性だってあります。英国で子ども向けのキックボクシングジムを経営するマシュー・コリンズさんが、安全な旅をするための10のヒントを提言しています。

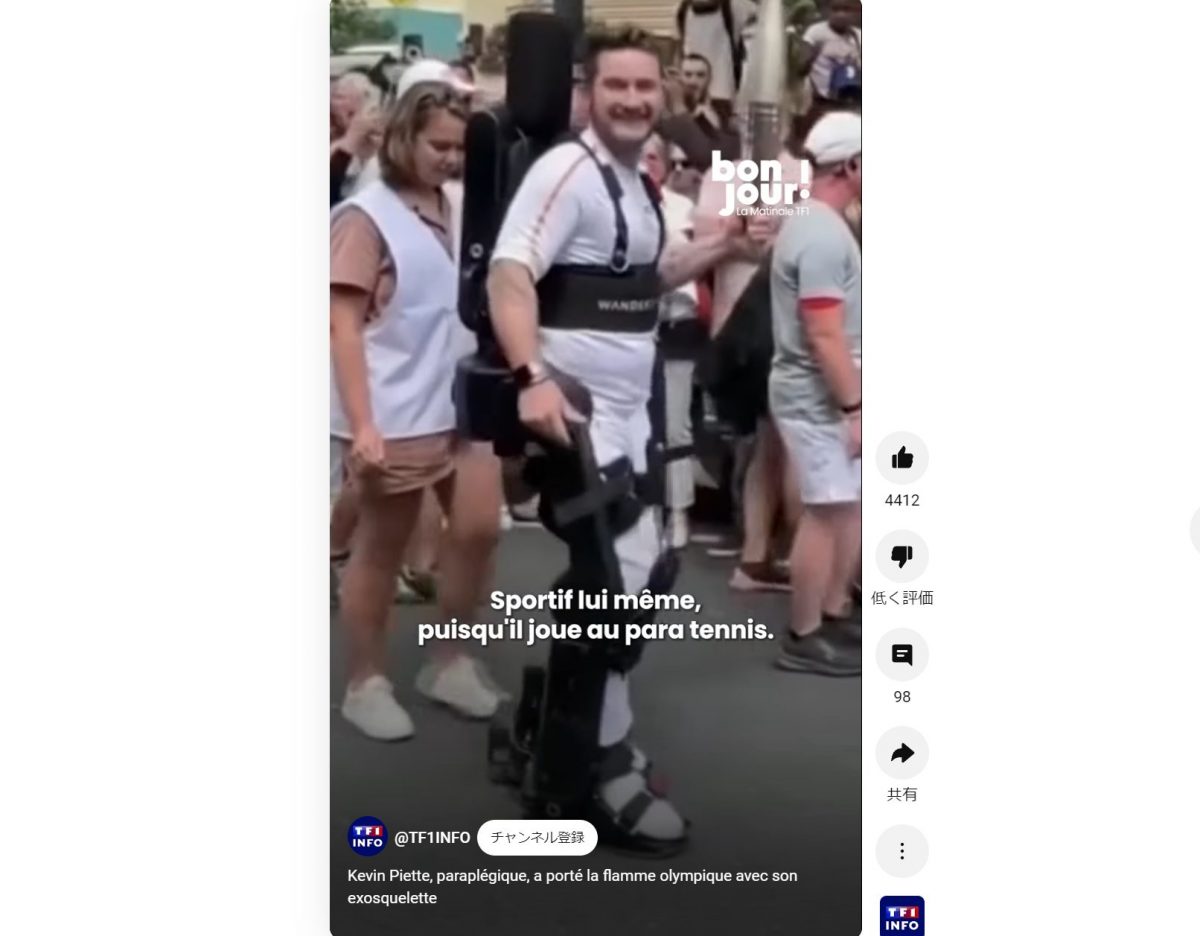

↑備えあれば憂いなし

↑備えあれば憂いなし

マシューさんは、自身が経営するジム「サムライ・キックボクシング」で約1400人もの子どもたちを指導。子どもたちが幸せに、自信をもって自立できる方法について書籍を出版したこともあります。そんなマシューさんが、10代の若者向けに海外旅行を安全に楽しむためのヒントを10個紹介しています。

1: スマホを出さない

地図を見たり電話をかけたり、スマホは旅先で便利なもの。でもスマホばかり頼りにしていると、周囲の異変に気付きにくく、観光客だと周囲の人に気づかれやすいでしょう。「なじみのない場所では、スマホはしまっておくこと」とマシューさんは言います。

2: 現地になじむ服を着る

事件に巻き込まれたり、詐欺に遭ったりしないためには、観光客として目立たないことが一番。派手な服、ジュエリーなどは格好の標的になりやすいため注意が必要です。

3: 基本的にはグループ行動

単独よりもグループで行動したほうが安全です。ただし、グループでいると周囲への警戒が薄れやすいため、時と場合によって小さなグループに分かれたり一人でいたりするほうがいいときもあります。

4: 現地の習慣を学んでおく

現地の習慣や文化を事前に知っておくことで、危険を避けられることがあります。

5: おとりの財布を用意する

現金を見せびらかさないことや、現金とクレジットカードを別の場所に保管することも大切。万が一、財布を狙われたときのために、少額を入れた「おとりの財布」を用意しておくといいそうです。

6: 詐欺に注意

旅行先で詐欺に遭う可能性も大いにあります。旅先でどんな詐欺が起きているのか、事前にチェックしておくといいでしょう。

7: コピーを残す

パスポートやチケットなどは、写真をとるかスキャンしてデジタルでコピーを残しておくと安心です。こうすることで、紛失した場合でも対応しやすくなります。

8: 建物に入ったら出口を確認する

レストランやホテル、乗り物であっても、出口を確認しておきましょう。マシューさんいわく「バス、飛行機では窓側より通路側の席のほうが安全であることが多い」そう。緊急時にすぐに避難できるよう、必ずチェックしましょう。

9: 緊急時のプランを立てておく

「友だちとはぐれてスマホが使えなくなったら、〇〇で待ち合わせをする」など、万が一が起きた場合のプランを事前に作っておくと安心です。

10: 誰かと連絡を取り合う

旅先でも、家族や友だちなどと連絡を取り合っておくといいでしょう。自分がどこにいて何をしているかを共有しておくと、緊急時に役立つ可能性があります。

マシューさんのアドバイスは当然のことが多いかもしれませんが、旅行ではついつい気が緩むもの。警戒心を解く前に、これらのことをチェックしておきましょう。

【主な参考記事】

Daily Mail. From decoy wallets to code words for escaping dodgy situations – martial arts expert reveals 10 ways teens can stay safe on trips away without their parents. September 26 2024

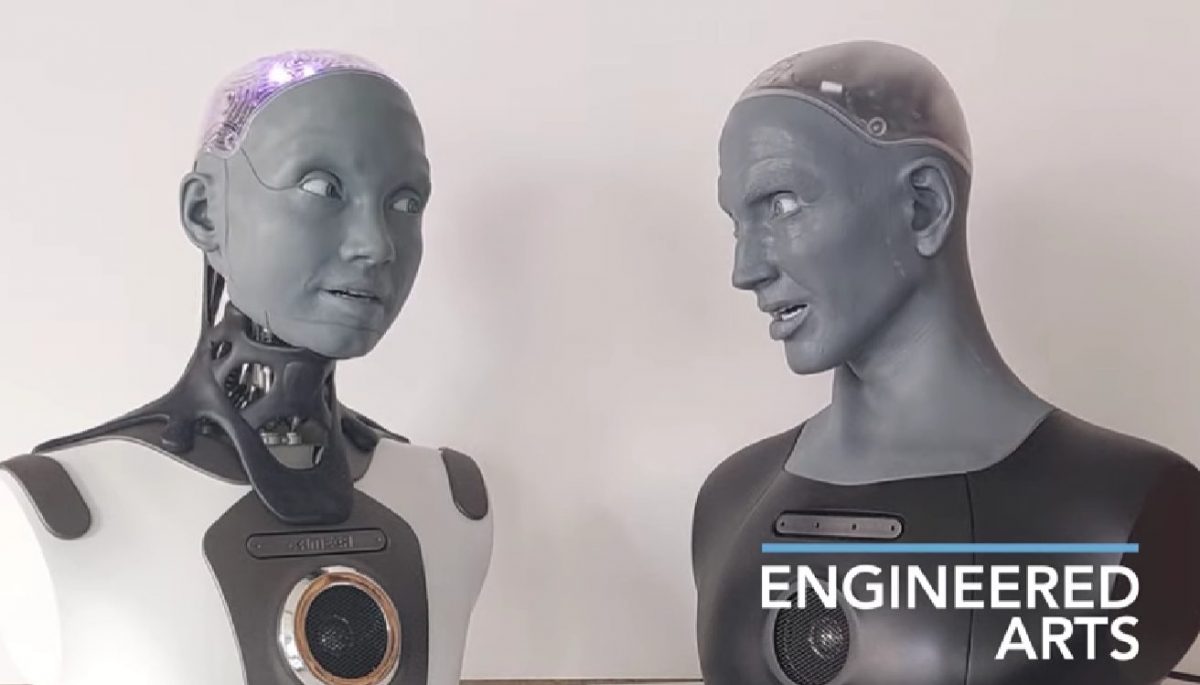

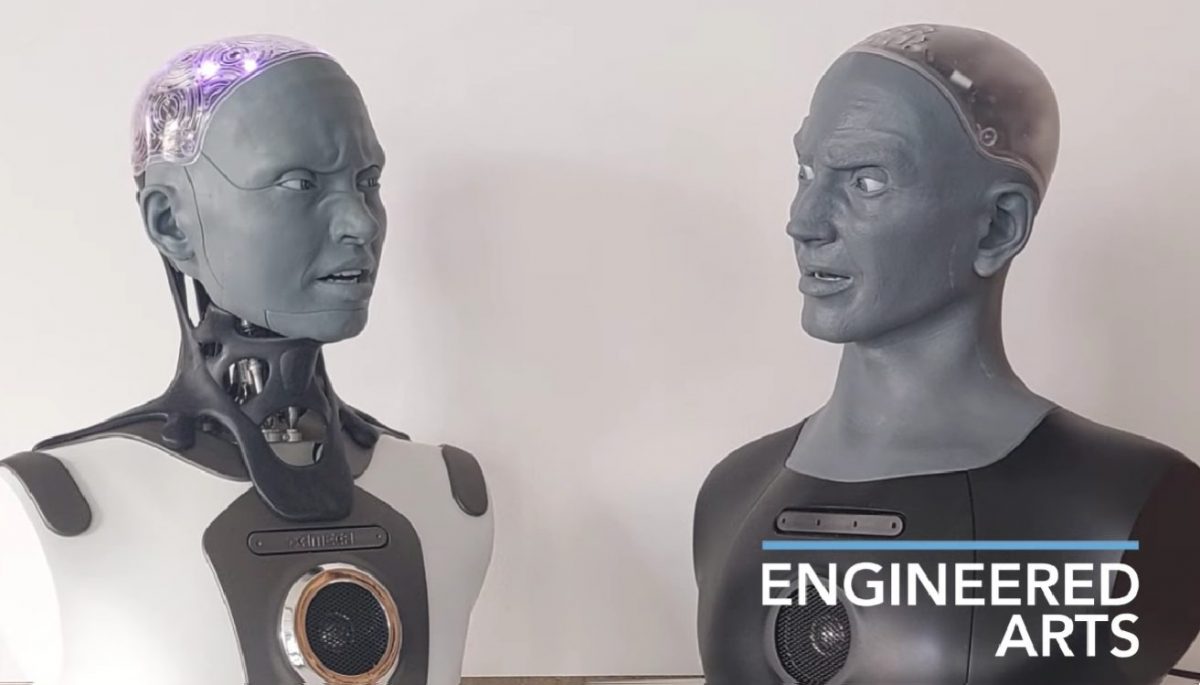

」と話題になっているのです。

」と話題になっているのです。

Beer (@beithirfire)

Beer (@beithirfire)