2021年2月25日から28日にかけて“カメラと写真映像のワールドプレミアショー”「CP+2021」が、コロナ禍の影響から初のオンラインで開催されました。オンラインではカメラやレンズの実機に触れることができないなど、大きな制約がある中での開催となり、メーカーがどのような工夫をしてくるかにも注目が集まったイベントです。本稿では、4日間に渡ったオンラインイベントの様子を前後半、2回に分けてレポート。後半となる今回は、交換レンズメーカーを含む、主だった周辺機器メーカーについて取り上げます。

カメラの周辺機器というと、交換レンズや三脚、フィルター、ストラップやカメラバッグ、照明機器といった撮影時に必要なものもありますが、デジタル化以降はパソコンや画像処理ソフト、プリンターなど、撮影後に必要な機器や用品の重要度が増しています。今回のCP+2021は、オンライン開催との親和性が高いこともあってか、パソコンなどの周辺機器メーカーによる出展が大きな割合を占めていました。

今回の出展社のなかでも動画配信などに力を入れていたメーカーに絞って、それぞれをチェックしていきます。

【フォトギャラリー】※画像をタップすると閲覧できます。一部SNSからは閲覧できません。

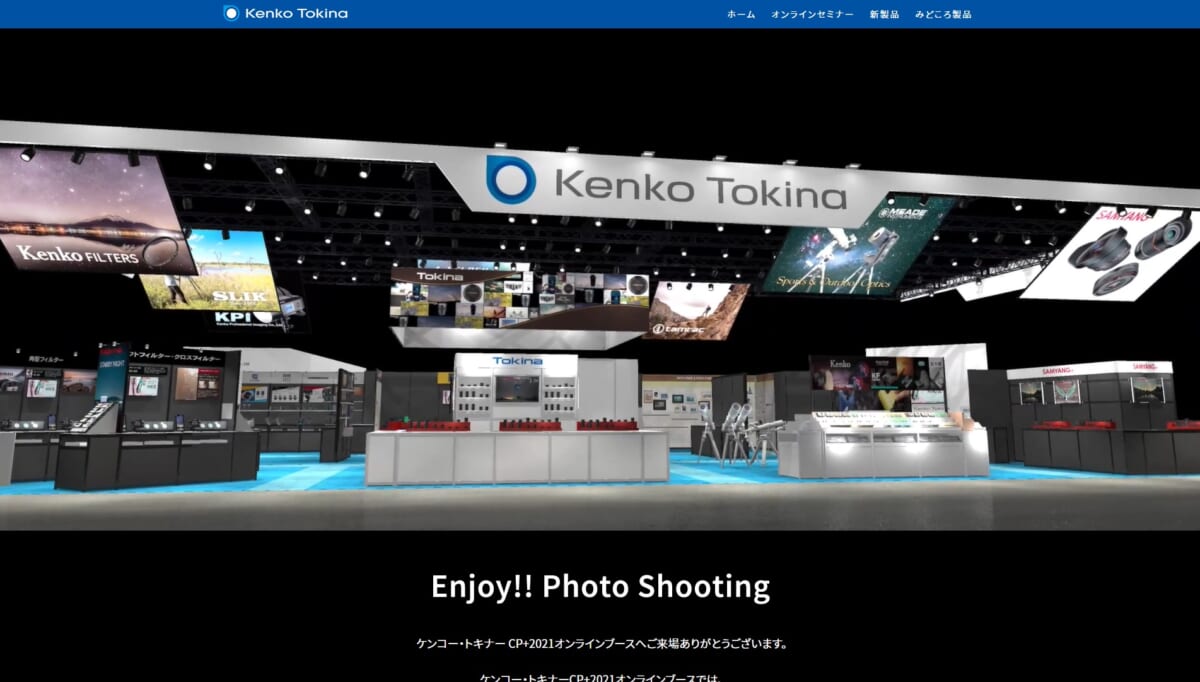

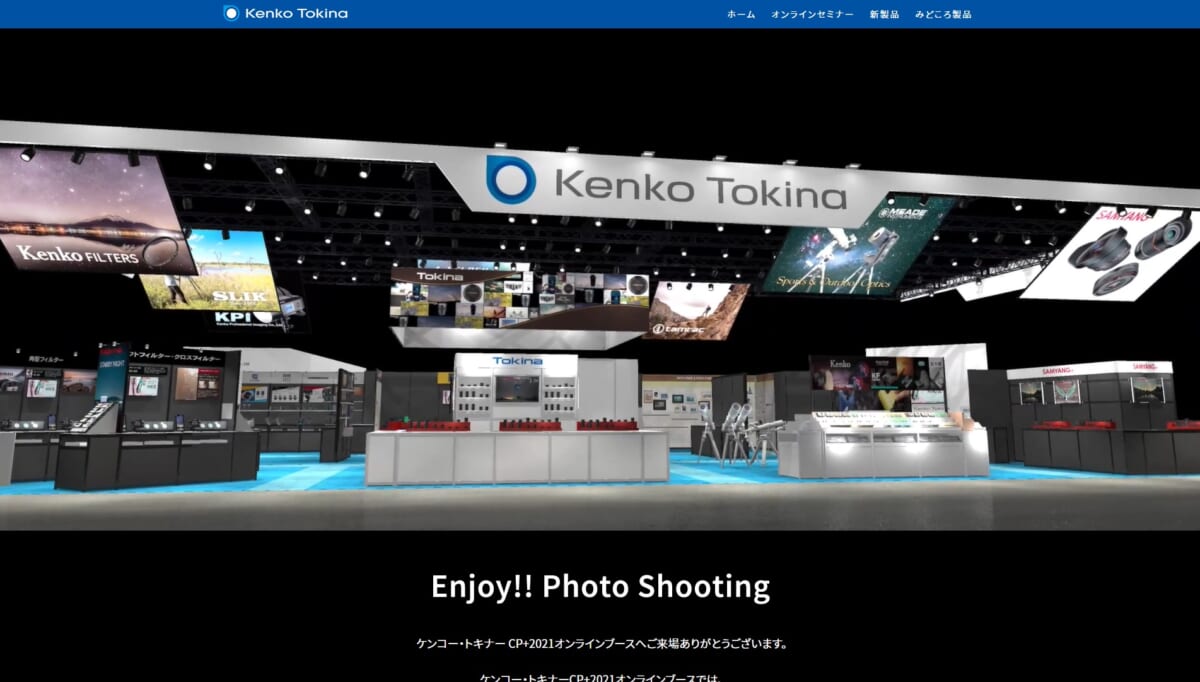

【周辺機器メーカー1】ケンコー・トキナー

ケンコー・トキナーは、フィルターやフィールドスコープなどを扱う「ケンコー」、三脚などを扱う「スリック」、交換レンズなどを扱う「トキナー」といった自社ブランドのほか、関連会社によるものも含め、無数の商材を扱っています。なかでも最近は、「レンズベビー」や「SAMYANG」など、交換レンズ系商品の注目度が上昇。今回の新製品ではフィルターやフィールドスコープなども登場していますが、トキナーから昨年末に発売された、2本のFUJIFILM Xマウント用レンズなどの交換レンズが最も注目を集めていたように思います。オンラインセミナーは4日間で19本と多数実施され、多くの人気写真家らが登場。周辺機器メーカーのなかでも、ユーザーが最も目を見張った出展社の1つでしょう。

【周辺機器メーカー2】サイトロンジャパン

サイトロンジャパンは、米国サイトロン社の双眼・単眼鏡などの光学機器を扱っているメーカーです。最近は、中国LAOWA(ラオワ)社の低廉でユニークな交換レンズを扱っていて、カメラファンの注目を集めています。CP+2021では、試作品を含むLAOWAの製品紹介のほか、サイトロンの双眼鏡、スカイウォッチャーやシャープスターの天体望遠鏡などを紹介。天文関連を含めて計16コマのセミナーも実施しました。

【周辺機器メーカー3】シグマ

個性的かつ高性能な交換レンズを数多く登場させ、人気を集めているシグマは、ミラーレスカメラ用の小型単焦点交換レンズ「Iシリーズ」や、同社製で世界最小のフルサイズミラーレスカメラ「SIGMA fp」などを紹介。動画コンテンツでは、会期直前にシグマ代表取締役社長・山木和人さんによる新製品プレゼンテーションが行われたほか、写真家による新製品セミナーやレンズ開発者によるトークなどを実施していたのも印象に残っています。ライブ配信でのコンテンツが多く、マニアックなものから気軽に楽しめるものまで幅広いコンテンツが揃えられていました。

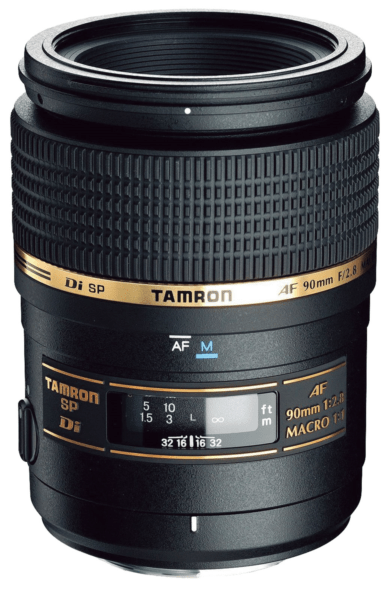

【周辺機器メーカー4】タムロン

タムロンは、1本で幅広い焦点距離に対応できる高倍率ズームレンズや、低廉で高性能な交換レンズのラインナップに定評のあるレンズメーカーです。CP+2021では、1月14日に発売された新製品「17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD(Model B070)」と昨年6月発売の「28-200mm F2.8-5.6 Di III RXD(A071SF)」を中心に、同社のソニーEマウントミラーレスカメラ用レンズを紹介。2月27日と28日には、写真家の別所隆弘さん、澤村洋兵さんによるセミナーも実施されました。

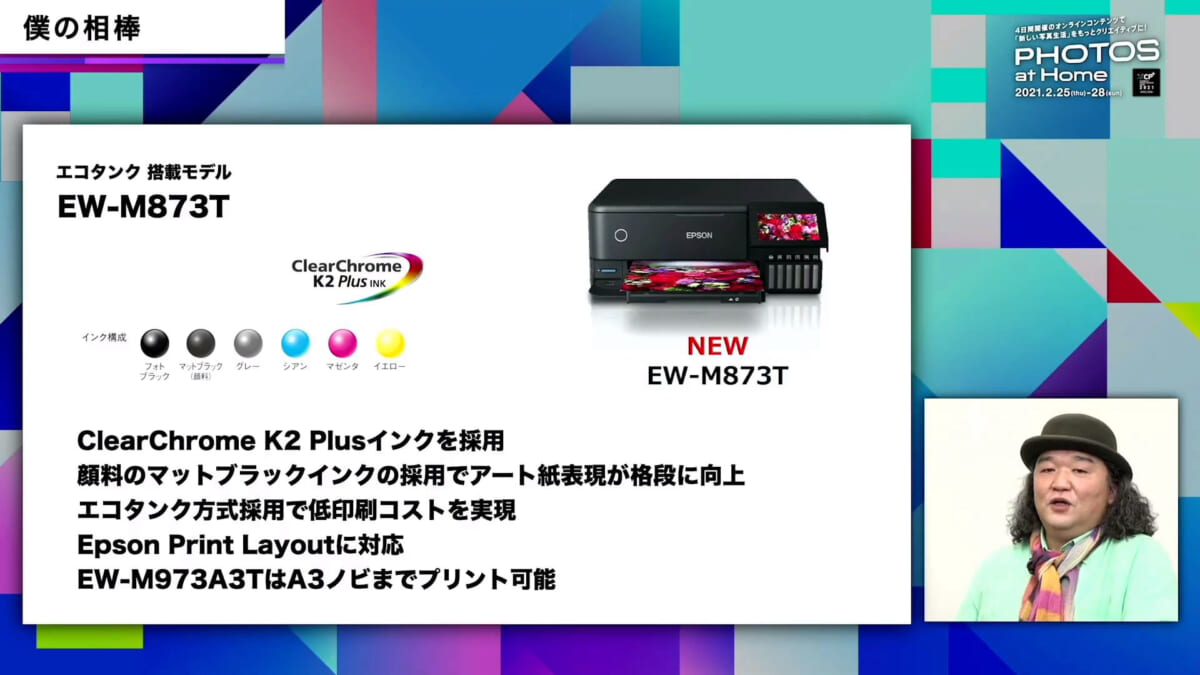

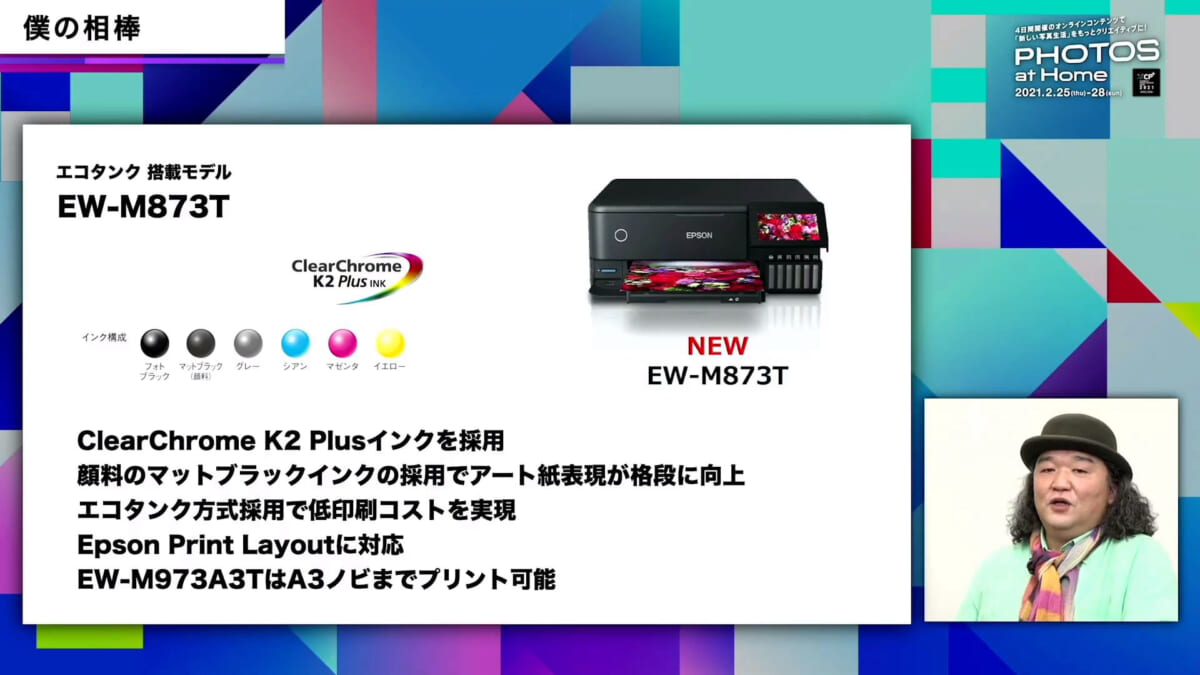

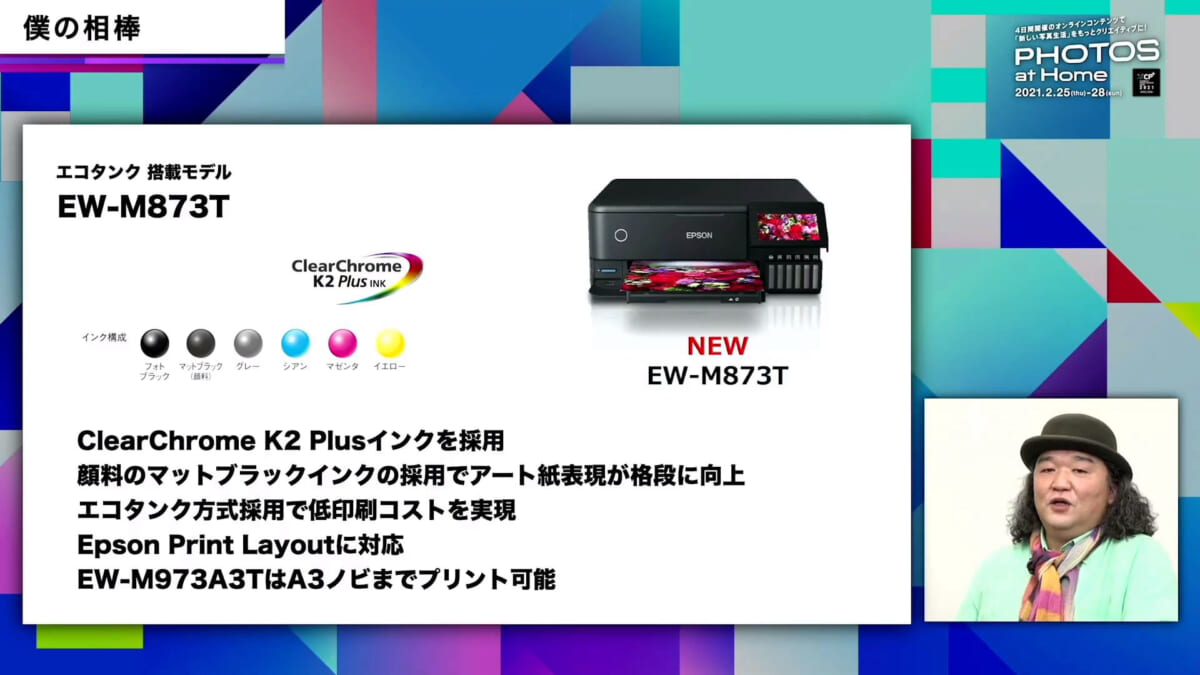

【周辺機器メーカー5】エプソン

プリンターやスキャナーのメーカーとしておなじみのエプソンでは、「PHOTOS at Home」をテーマに自宅での写真の楽しみ方を提案。スペシャルプログラムとして4本の動画を公開したほか、同社製品を紹介するだけでなく使用目的に合わせたプリンターやスキャナー選びができるように工夫されていました。

【周辺機器メーカー6】raytrek(サードウェーブ)

サードウェーブは、BTOによるパソコン販売の大手メーカー&販売店。CP+2021では、同社のクリエイター向けBTOパソコンのシリーズである「raytrek」ブランドで出展していました。写真作品や映像作品の制作におけるraytrekのメリットについての紹介のほか、同社と写真投稿SNS「東京カメラ部」とのコラボフォトコンテストの受賞者発表を本ページで行うなど、写真関連にも力を入れている様子が伝わってくる内容でした。

【周辺機器メーカー7】ATOMOS

ATOMOSは、ミラーレスカメラのHDMI端子などに接続して使う、外部接続の動画レコーダーを製造しているメーカーです。同社製品を使うことで動画のRAW記録などが行え、撮影後に調整しやすく高品位な映像が制作できます。映像作家には定番のレコーダーということもあってか、動画配信に力が入ったコンテンツが用意されていました。多くのカメラユーザーにはあまり馴染みのないメーカーかもしれませんが、今回のコンテンツを見て、動画撮影やレコーダーに興味を持った方も少なくないのではないかと思います。

まとめ

レポートの後半はカメラ周辺機器メーカーのうち、動画配信などに力を入れていたメーカーを中心に取り上げました。特徴的な傾向としては、ミラーレスカメラ用のレンズが増えたことで、レンズ設計の自由度が高まり最短撮影距離が短く、被写体に近寄って撮れる製品の増加が挙げられます。同じくミラーレスカメラの普及によって、動画関連の製品、あるいは出展社が増えたのも大きなトレンドと言えるでしょう。

CP+2021は、レポート全体で今回取り上げたメーカー以外を合わせると、全部で20社/ブランドによるイベントとなりました。従来のリアルイベントに比べると参加企業は少なかったものの、参加者は5万人以上であったという速報(2021年3月4日時点)が発表されており、各社の工夫によってオンラインであってもユーザーが十分楽しめるイベントになったのだと実感しています。とはいえ、やはり新製品のカメラやレンズに触れないのは寂しく、来年こそはリアルイベントを期待したいところ。もし可能であれば、今年の経験を生かして、リアルとオンラインの両立ができれば、参加者はより楽しめるものになるのではないかと思います。

なお、動画配信などのコンテンツの多くは、2021年3月31日までアーカイブとしてオンラインで見ることが可能です。興味のあるコンテンツがありましたら、ぜひチェックしてみてください。

【フォトギャラリー】※画像をタップすると閲覧できます。一部SNSからは閲覧できません。