クルマのハイテク化が急速に進んだ1980年代初頭の日本の自動車市場。日産自動車は最新の技術を駆使しながら、同社のスポーツカーの代表格であるフェアレディZの全面改良に邁進する。開発ターゲットに据えたのは、欧州の高性能スポーツカーだった――。今回は「較べることの無意味さを教えてあげよう」という刺激的なキャッチを掲げて登場した3代目フェアレディZ(1983~1989年)で一席。

【Vol.55 3代目 日産フェアレディZ】

2度のオイルショックと厳しい排出ガス規制を乗り越えた日産自動車は、1980年代に入るとクルマのハイテク化を一気に推し進めるようになる。とくに同社のフラッグシップスポーツカーであり、重要な輸出モデルでもあるフェアレディZ、通称Zカーの開発に関しては、先進の技術を目一杯に盛り込む方針を打ち出した。

■ターゲットは欧州製スポーツカー

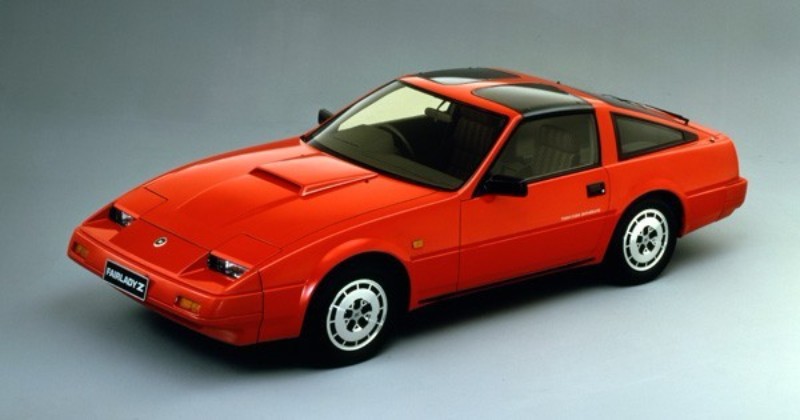

3代目となるZ31型は欧州の高性能スポーツカーをベンチマーク。ロングノーズ&ファストデッキのデザインを踏襲したうえで、エアロダイナミクスを徹底追求した

3代目となるZ31型は欧州の高性能スポーツカーをベンチマーク。ロングノーズ&ファストデッキのデザインを踏襲したうえで、エアロダイナミクスを徹底追求した

3代目を企画するに当たり、開発陣は欧州の高性能スポーツカーをベンチマークに据える。具体的には、ボディやシャシー、パワートレイン、さらに仕様・装備といった項目で、欧州製スポーツを凌駕する性能を目指した。

ボディに関してはロングノーズ&ファストデッキの伝統的な車両デザインを踏襲したうえで、エアロダイナミクスの向上を徹底追求する。世界初のパラレルライジングヘッドライトの装備、バンパーおよびエアダムスカート一体のフロントフェイシアの採用、ボディ全般のフラッシュサーフェス化、後端のダックテール化などを実施し、結果としてCd値(空気抵抗係数)は0.31と、当時の日本車の最高数値を達成した。一方でシャシーについてはS130型系の前マクファーソンストラット/後セミトレーリングアームの形式を基本的に踏襲しながら、全面的な設計変更がなされる。最大の注目は世界初の機構となる3ウェイアジャスタブルショックアブソーバーの装着で、これを組み込んだ仕様を“スーパーキャパシティサスペンション”と称した。同時に制動性能も強化し、大容量の8インチタンデムブレーキブースターをセットする前ベンチレーテッドディスク/後ディスクを採用した。

パワートレインはフェアレディZとしては初めてV型レイアウトの6気筒エンジンを搭載し、さらに先進のターボチャージャー機構を組み合わせる。絞り出す最高出力は3L仕様で230ps。Cd値と同様、当時の日本車の最高数値を実現した。ちなみにターボチャージャー付きV6ユニットの量産化は、当時の日本車では初の試みだった。

装備面ではメーター脇に配したクラスタースイッチや雨滴感知式オートワイパー、世界初のマイコン制御上下独立自動調整オートエアコン、高級オーディオといった新機構が訴求点で、新世代スポーツカーにふさわしい快適性と先進イメージを打ち出す。室内空間自体も広がり、さらにASCD(自動速度制御装置)などの採用で安全性も向上させた。

■刺激的なキャッチコピーを謳って登場

雨滴感知式オートワイパー、世界初のマイコン制御上下独立自動調整オートエアコン、高級オーディオなど豪華装備をおごる

雨滴感知式オートワイパー、世界初のマイコン制御上下独立自動調整オートエアコン、高級オーディオなど豪華装備をおごる

第3世代となるフェアレディZは、Z31の型式をつけて1983年9月に市場デビューを果たす。ボディタイプは先代のS130型系と同様に2シーター(ホイールベース2320mm)と2by2(同2520mm)を用意。搭載エンジンはVG30ET型2960cc・V型6気筒OHCターボ(230ps)とVG20ET型1998cc・V型6気筒OHCターボ(170ps)を設定した。

新しいフェアレディZの性能に関して、日産は相当に自信を持っていたのだろう。キャッチコピーには「較べることの無意味さを教えてあげよう」という刺激的な表現を掲げる。事実、VG30ET型エンジンの230ps/34.0kg・mのスペックは最大のライバルであるトヨタ・セリカXXの5M-GEU型2759cc直列6気筒DOHCエンジンの170ps/24.0kg・mを圧倒し、実際の最高速や加速性能も群を抜いていた。さらに欧州仕様ではポルシェ911などの最高速に迫り、自動車マスコミはこぞって「日本車で初めて“250km/hクラブ”へ仲間入り」と称賛した。

■マイナーチェンジで米国NDIのデザイン提案を採用

Z31にも人気のTバールーフ仕様が追加された。先代のS130型の標準ルーフと同じ剛性を確保したとアナウンス

Z31にも人気のTバールーフ仕様が追加された。先代のS130型の標準ルーフと同じ剛性を確保したとアナウンス

大きな注目を集めてデビューしたZ31型系フェアレディZは、その新鮮味を失わないよう矢継ぎ早に新グレードを追加していく。1984年8月には先代で好評だったTバールーフ仕様をZ31型系にも設定。当時のプレスリリースでは、「新しいTバールーフは、S130型系の標準ルーフと同等の剛性を確保した」と豪語する。1985年10月には「走りがおとなしい」と言われた2Lモデルの評判を高めるために、RB20DET型1998cc直列6気筒DOHC24Vセラミックターボエンジン(ネット値180ps)を積む200ZRグレードを追加した。

1986年10月になると、Z31型系は大がかりなマイナーチェンジを受ける。最大のトピックはエクステリアの変更で、日産の米国デザインセンターであるNDI(日産デザインインターナショナル)が手がけた丸みを帯びたスタイリングは、“エアログラマラスフォルム”と称した。さらに、VG30DE型2960cc・V型6気筒DOHC24Vエンジン(ネット値190ps)を搭載する300ZRグレードを設定。同時にリアのディスクブレーキをベンチレーテッド化し、制動性能をより向上させた。

最大のマーケットである北米市場を意識しながら進化を続けたZ31型系フェアレディZは、1989年7月になるとフルモデルチェンジを実施して4代目のZ32型系へと移行する。その4代目は、Z31型系に輪をかけて高性能を謳うモデルに進化するのであった。

■グループCカーでも使われたフェアレディZのネーミング

当時のフェアレディZに関するトピックをもうひとつ。Z31型系の3代目フェアレディZが発表された1983年、サーキットの舞台でもフェアレディZの名を冠したモデルがデビューする。カテゴリーはグループC。日産自動車の支援を受け、セントラル20レーシングが造り上げた国産初の本格的なCカーは、「フェアレディZC」を名乗った。シャシーはル・マン設計のLM03Cで、エンジンは日産製LZ20Bターボを搭載する。ヘッドライトやリアランプのデザインには、市販モデルのZ31のイメージを取り入れた。1985年シーズンに入ると、フェアレディZCはローラT810シャシーにVG30ツインターボエンジンへと刷新。戦闘力をいっそう引き上げていた。

【著者プロフィール】

大貫直次郎

1966年型。自動車専門誌や一般誌などの編集記者を経て、クルマ関連を中心としたフリーランスのエディトリアル・ライターに。愛車はポルシェ911カレラ(930)やスバル・サンバー(TT2)のほか、レストア待ちの不動バイク数台。趣味はジャンク屋巡り。著書に光文社刊『クルマでわかる! 日本の現代史』など。クルマの歴史に関しては、アシェット・コレクションズ・ジャパン刊『国産名車コレクション』『日産名車コレクション』『NISSANスカイライン2000GT-R KPGC10』などで執筆。