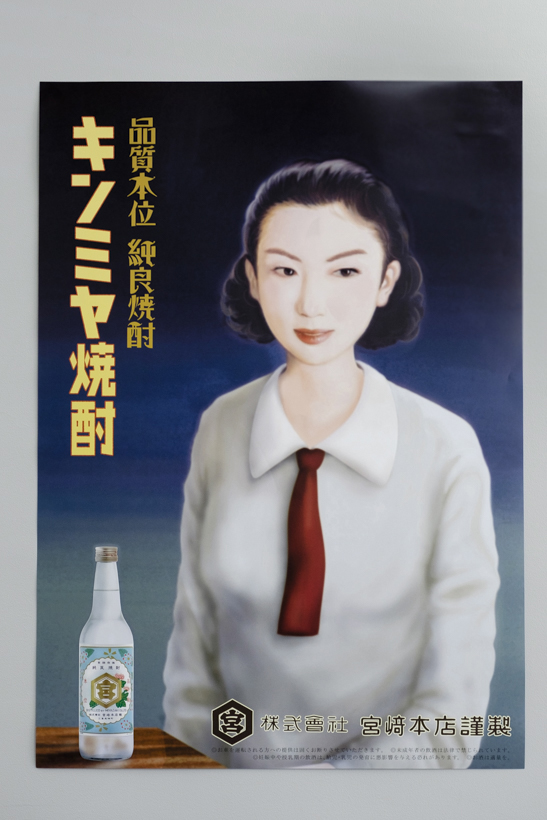

「下町の名脇役」のキャッチコピーとして知られ、甲類の焼酎のなかで、コアな人気を誇る亀甲宮焼酎、通称キンミヤ。人気の理由は、クセのないピュアですっきりした味わいにあり、だからこそブレンドされる素材の美味しさを引き立ててくれます。今回はそのキンミヤの秘密に迫ります。前編では発売元の宮﨑本店直伝のカクテルレシピをご紹介しましたが、後編の今回はキンミヤの歴史と、「老舗の得意先を大切にする!」というその営業精神について聞きました。

ホッピーを400杯売る繁盛店の裏にキンミヤの山が……

――キンミヤというと、ホッピーの原料として有名ですね。

伊藤盛男さん(以下:伊藤) もともとホッピー用に作っていたわけではないんですけどね。一軒、小田原にある飲食店さんで、1日400杯くらいホッピーを売っていたことがあったんですよ。

それを聞きつけたホッピーさんの社長さんが「どうしてこんなに売れるんだろう」とお店に何度か通われたそうです。それでも、その飲食店さんは全然教えてくれなかったらしいんですけど、どうしても知りたくて、お店の裏を回ってみたら、キンミヤが沢山置いてあったという(笑)。近年公になったことなのですが、そこではキンミヤの20度と25度をブレンドして、つまり22.5度にして、ホッピーとして販売していたそうです。

――でも、何故その微妙な分量なんですかね?

伊藤 やっぱり25度だと重いし、20度だと軽過ぎるんですよね。だから、その中間の柔らかい感じを出すためには22.5度が適しているようです。これは公になって、あちこちのお店でもやっている分量ですし、一般のホッピー好きの人も家庭で試されているようですね。

キンミヤのラベルは誰が描いたのかわからない

――もともとキンミヤはどんな経緯で開発されたのでしょうか?

伊藤 もともと三重県三重郡楠町という場所で芋焼酎をやっていました。現在は平成の合併で四日市市になりましたが、三重県の南のほうで芋がよく採れたので、この芋を蒸留して作っていたんです。

そのときに出た酒粕とかは全部海に捨てていたんですよ。そうなると魚が結構寄ってきて、漁業も栄えたりもしたんですけど、やがて法律で海に酒粕を捨てるのがダメに。そこで自分のところで処理をすることになったんです。

それでドイツから連続蒸留器の中古の機械を仕入れることとなり、その機械で焼酎の甲類も作れることがわかり、「じゃあやってみようか」と。それがキンミヤの始まりでした。

――それは何年くらい前のことなのですか?

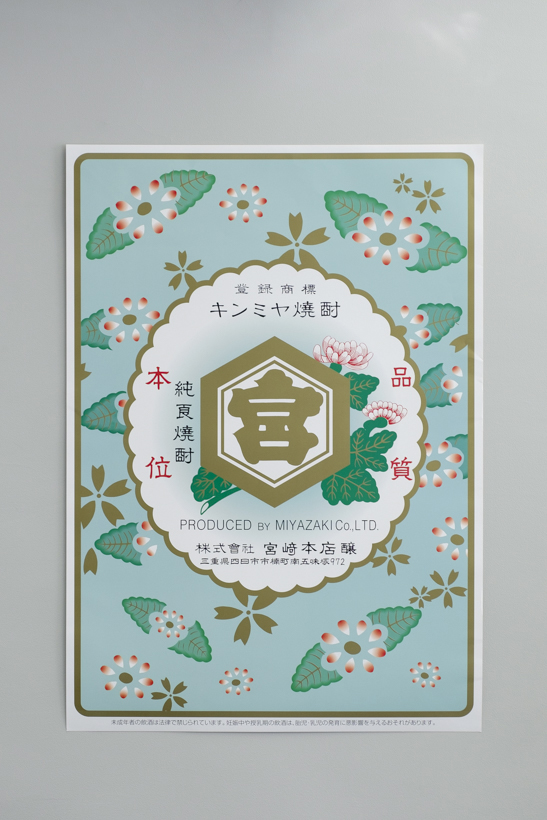

伊藤 100年以上前のことです。でもね、それだけ歴史がある焼酎なのに、資料らしい資料があまりないんですよ。キンミヤのラベルを誰が作ったのかもわからないし、誰が水色のデザインを描いたのかもわからない。

お宮が入っているから、宗教的な意味もあるのかなと個人的には思ったりしますけど、そういった資料が残ってないんですよ。それだけ忙しかったということでもあると思うんですけど。

残っているのは印刷会社に元の版が残されているだけなので、ずっとそれを使っているというわけですね。

キンミヤのクリアな味の秘密は、鈴鹿山脈の地下150メートルの水にあり

――キンミヤと言えば、やはりクリアでスッキリした味わいと、ほのかな甘みですよね。これはどうして出来るのでしょうか?

伊藤 それはやっぱり水なんです。キンミヤで使っている水は、鈴鹿山脈の地下150メートルから掘った柔らかい水を使っています。これはすごく飲みやすい綺麗な水なんですね。

焼酎に限らず、清酒もそうなんですけど、やはり水は命ですね。

他のメーカーさんが「どうしてキンミヤはあんな微妙な甘さを出せるのか」「絶対に味が違うから砂糖でも入れてるんじゃないか」と調べられたことがあったようですけど、要は水だったんですね。「砂糖なんか入ってるわけないじゃないですか」って言ってやりましたけど(笑)。

でも、水が命ですから逆に「例えば地震なんかが起きて、あの水が使えなくなったらどうなってしまうんだろう」という心配はあるんですけどね。

老舗の得意先を大切にする! 個人商店との共栄の精神

――それだけ歴史があり、独自の製法、他にない商品なのに、これまでは大々的な宣伝を打たれることはありませんでした。

伊藤 これは長いことキンミヤを販売し続けて一貫して変わらないことなのですが、老舗の飲食店さんや個人の飲食店さんを大切にしておりますので、昔ながらの足を使った、顔をつき合わせた営業を大事にしております。

――なぜでしょう?

伊藤 やっぱり固定のお客さんが付いている一軒一軒の個人の飲食店さんがキンミヤを扱ってくださって、つまりゆっくりと口コミで広まっていったので。昔からキンミヤを支えてくれた方やこれから飲食店を始める駆け出しの方、そしてファンの皆さんと共に成長していきたいのです。

目に見える飲食店さんとの取り引きというのは、熱心にやっていますよ。私個人としても酒が嫌いじゃないほうですし、キンミヤを使ってくださっているお店に行って「こんにちは!」と言って、「おぉ!」となって、みんなで飲みながら営業をすることはよくあります。そのほうがやっぱり楽しいですよね。

本当にキンミヤが好きな人とはみんな仲良く!

――そういう営業方針そのものも、キンミヤがブランド化している理由かもしれませんね。個人商店の酒場を好む人は、同時にキンミヤも好み、特別な思いを持つという。

伊藤 そうですね。だから、結構ミュージシャンとか物書きの方、俳優さんなどで、お酒が好きな方はやっぱりキンミヤを愛してくださっている方も沢山いらっしゃいます。

そういう方々は本当にキンミヤを大事に思ってくださっているのだから、例えばイベントだとか、何かの集いがあったりする場合は、よく行ったりします。仲良くさせていただいて、みんなで飲み会をやったり(笑)。

そういった意味で、うちはごく自然だと思うんですよ。昔からのお得意さんをまず一番大切にしたいから、無理に宣伝して無理に顧客を増やそうとは思いません。

でも、後から出会った人でも、「本当に好きだ」と言ってくれる方ならいつでも仲良くさせていただきたいと。こういうところも、一番のお得意さんである各飲食店さんから学ばせていただいたところなんですけどね。

「下町の名脇役」とは単に味だけのことではなく、キンミヤそのもののブランドも然りのようでした。これらの話で、ますます美味しく飲めるキンミヤ。今晩是非一杯いかがですか?