「全員、生徒。全員、教師」。それぞれの持つ個性や能力をシェアすることで、すべての世代に学びと実践の場を提供する。そんな沖縄にあるフィールド、多幸の山学校を訪ねた。

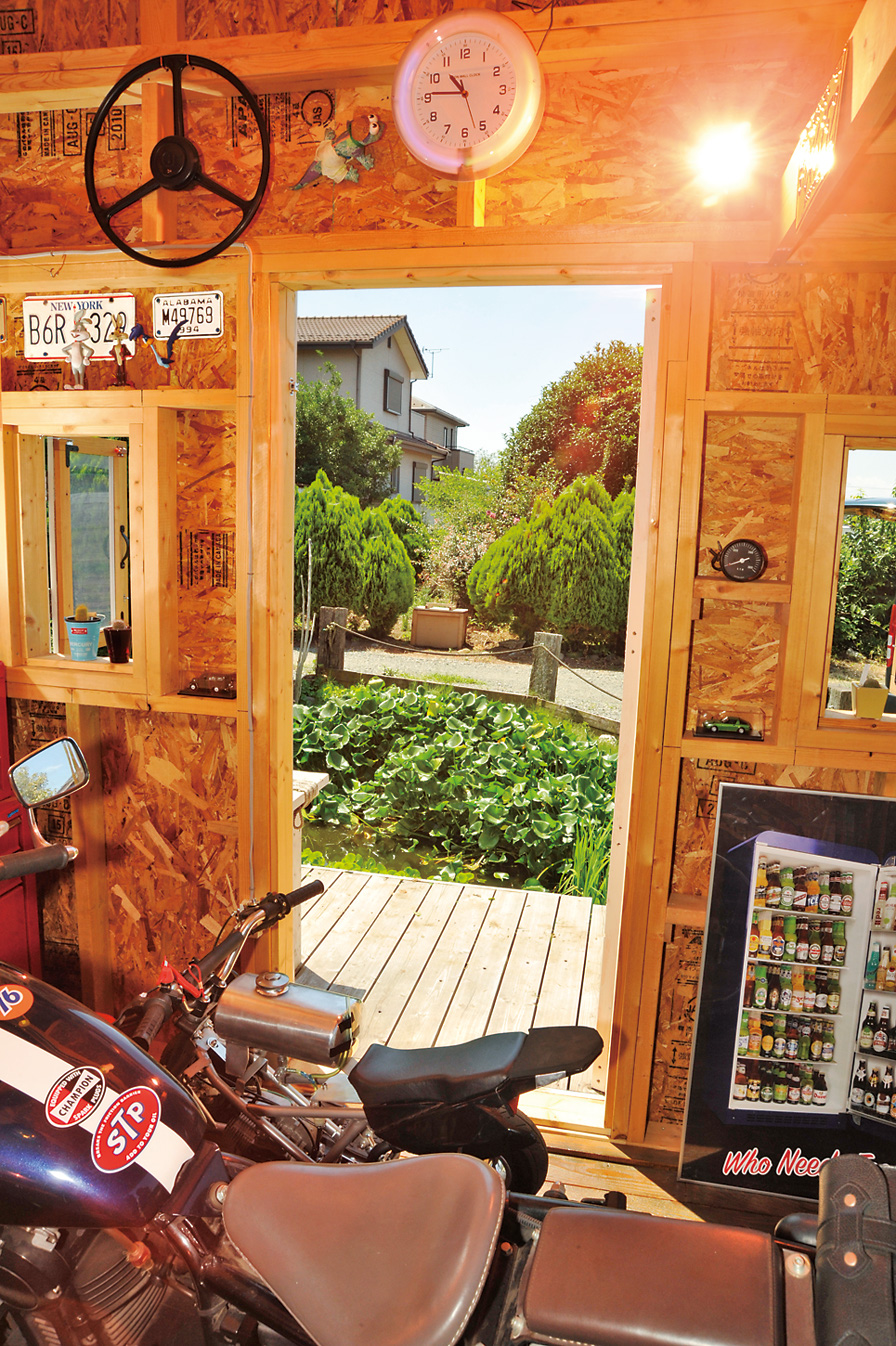

緑が生い茂る草屋根に赤土で作られた壁。多幸の山学校には、おとぎ話や絵本からそのまま飛び出てきたようなユニークなセルフビルド建築が点在する DIYをツールに全世代に開かれた学びの場

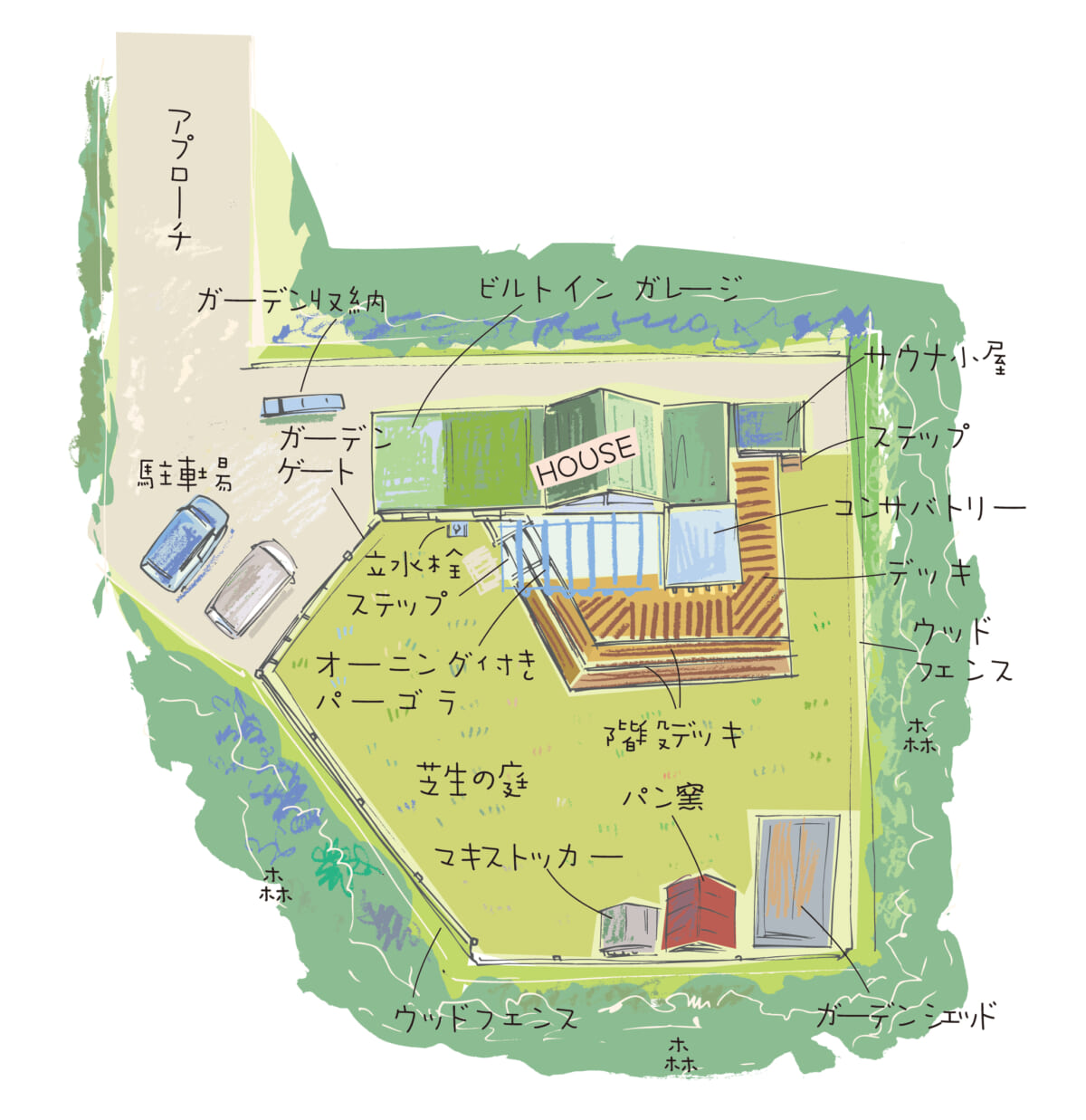

沖縄には「山学校」という言葉がある。子どもが学校をさぼって、自然の中で自ら遊び学ぶ、自然学習のことを意味する言葉だ。そんな山学校を冠したフィールドが沖縄県国頭郡恩納村、多幸山の高台に広がる。その名は多幸の山学校。子どもだけでなくすべての世代に開かれた、自然ともの作りを通した学びの場だ。

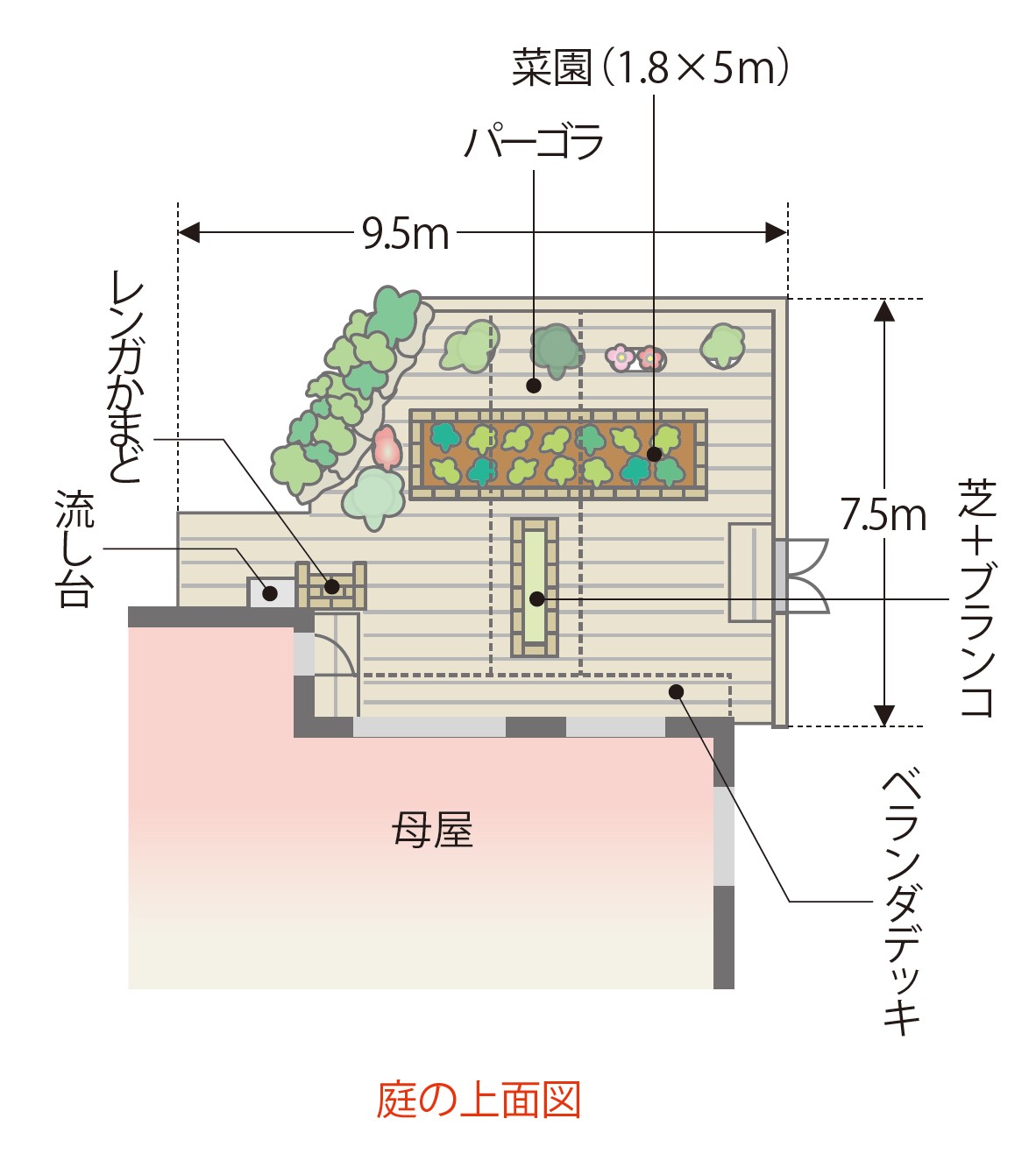

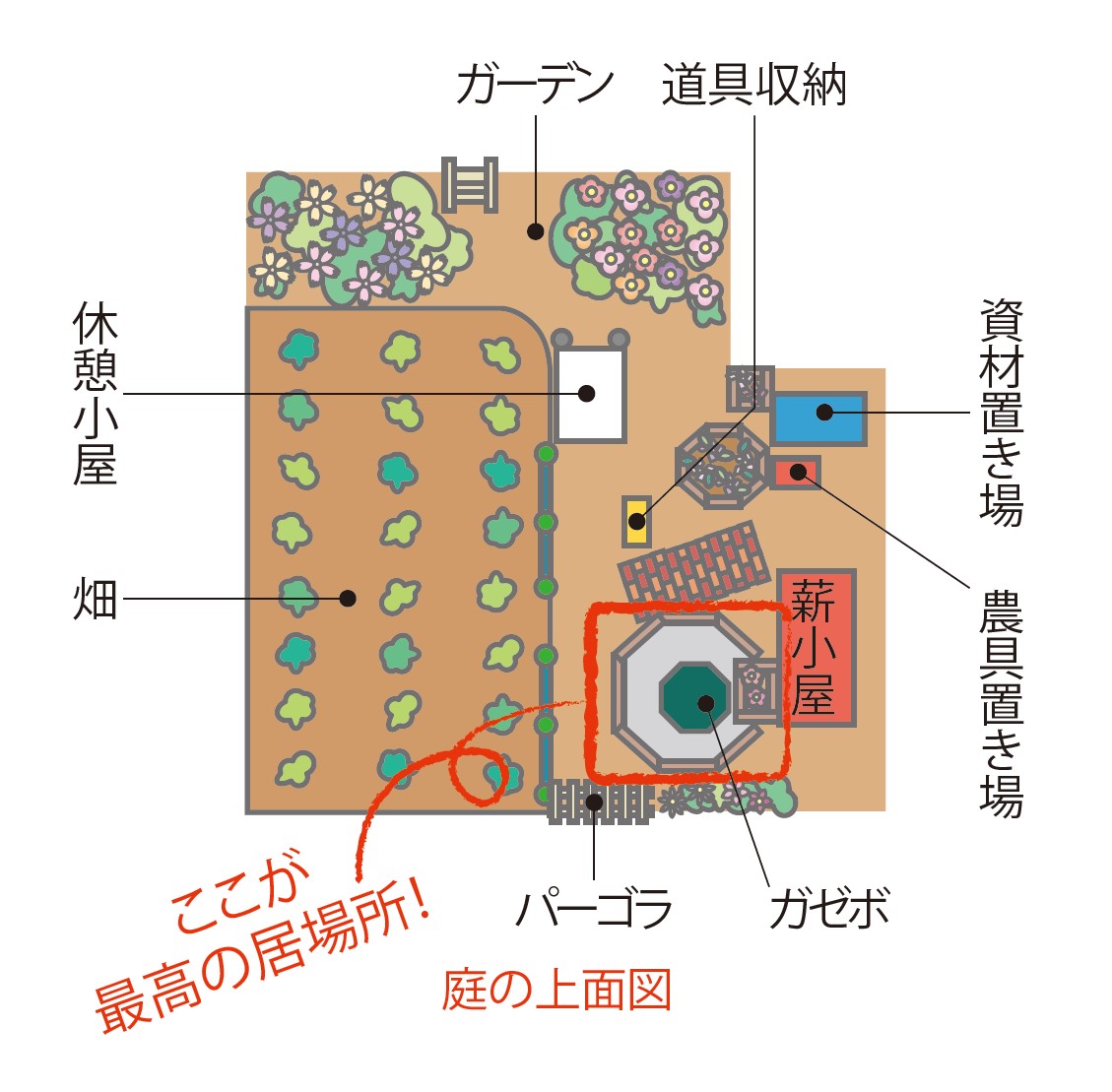

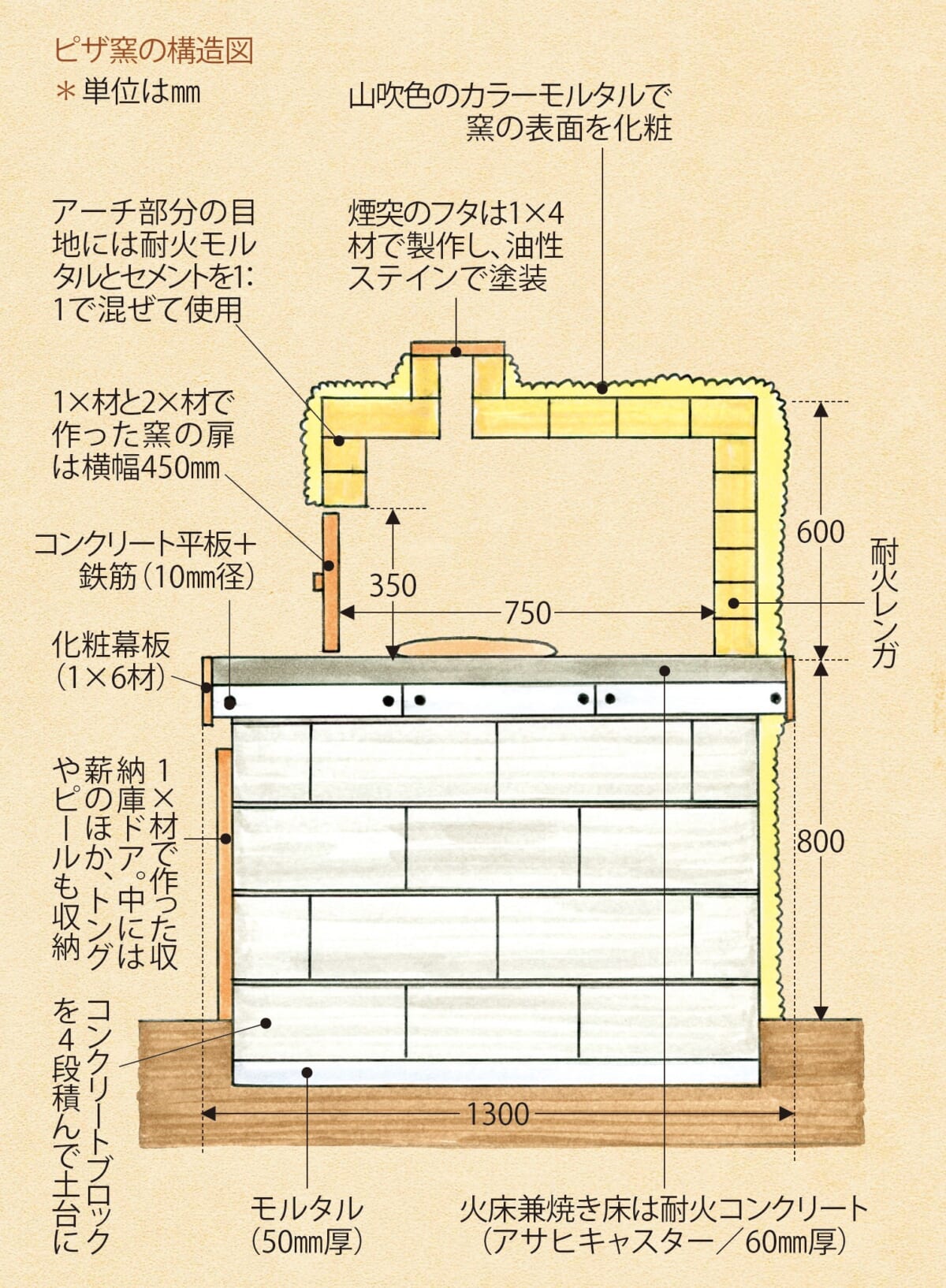

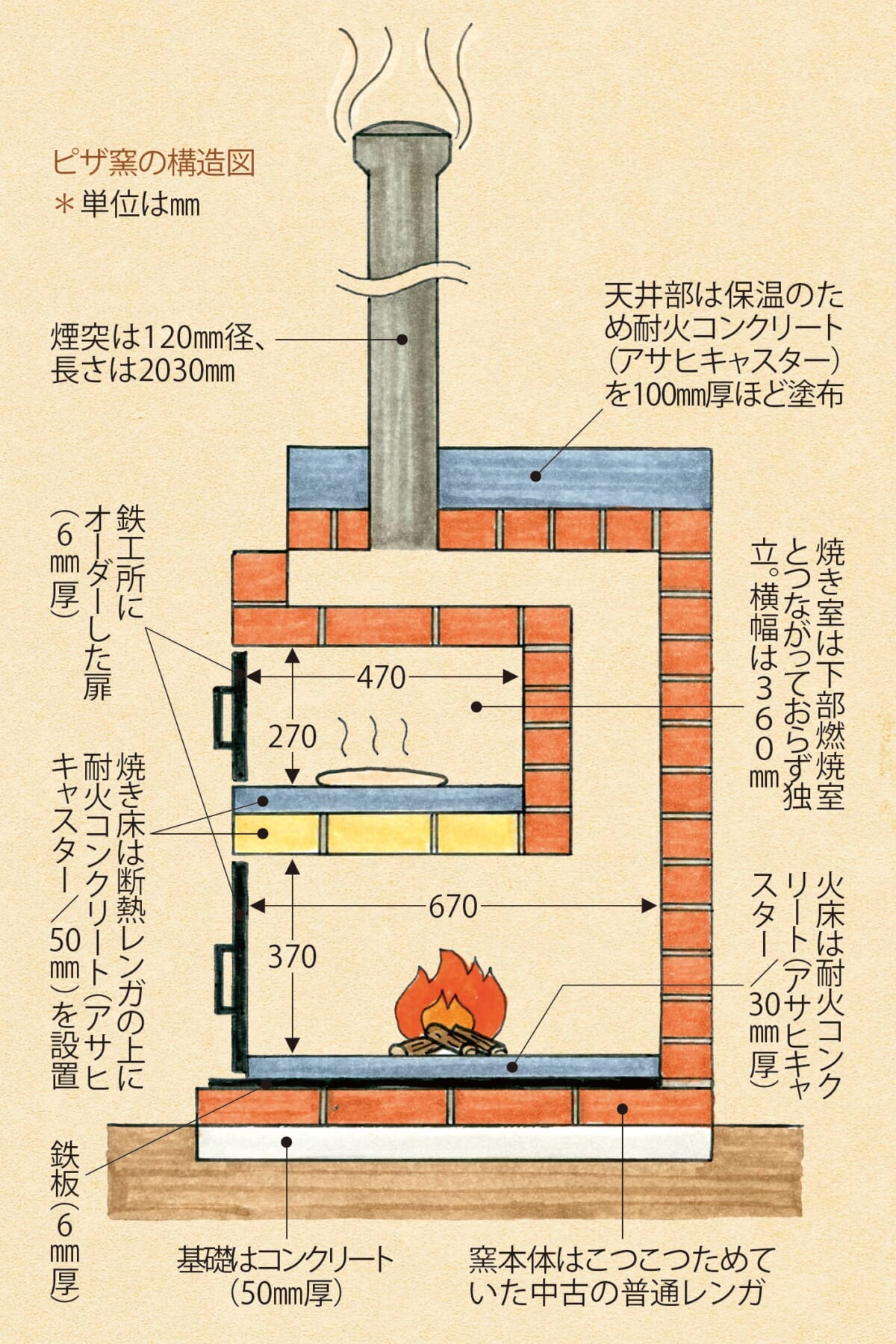

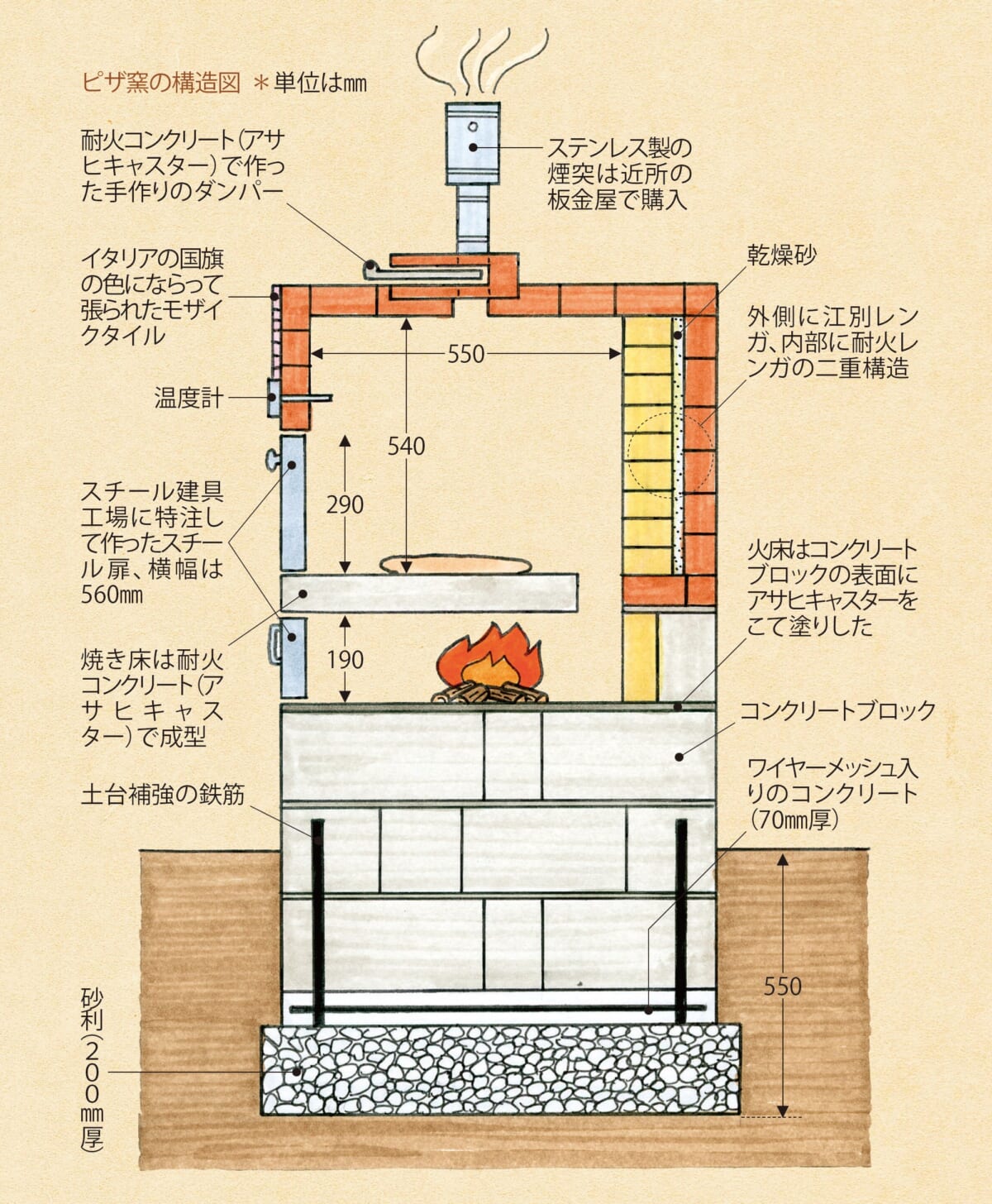

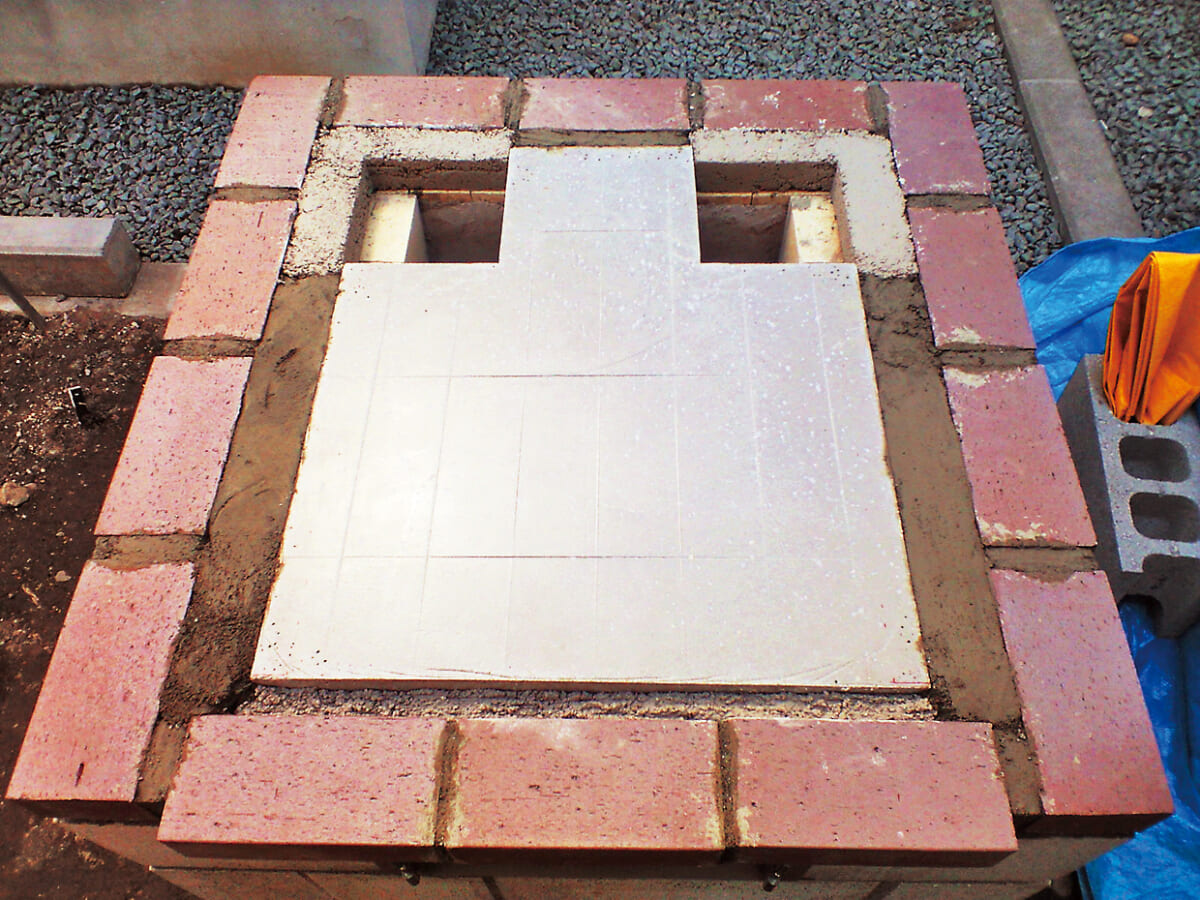

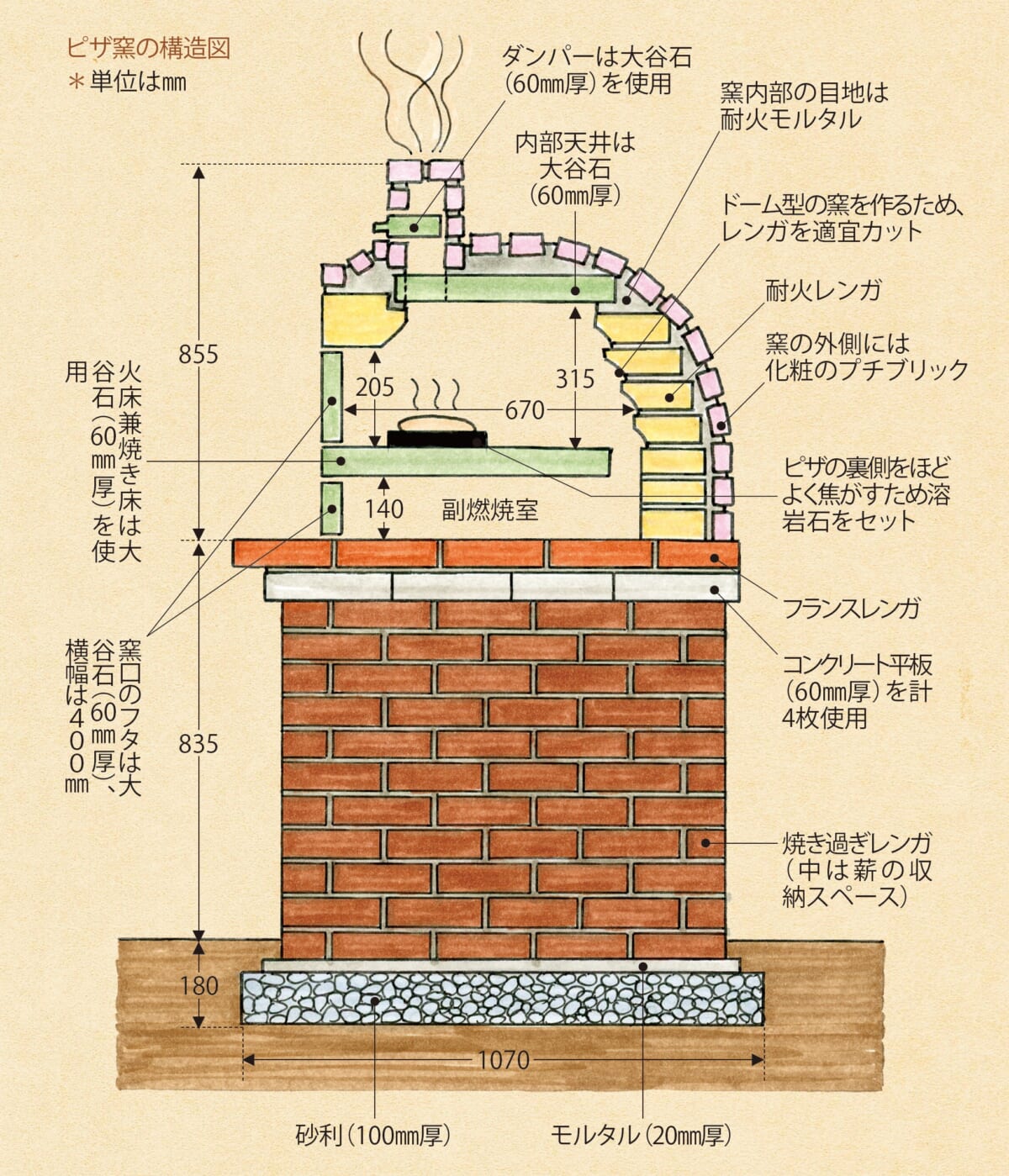

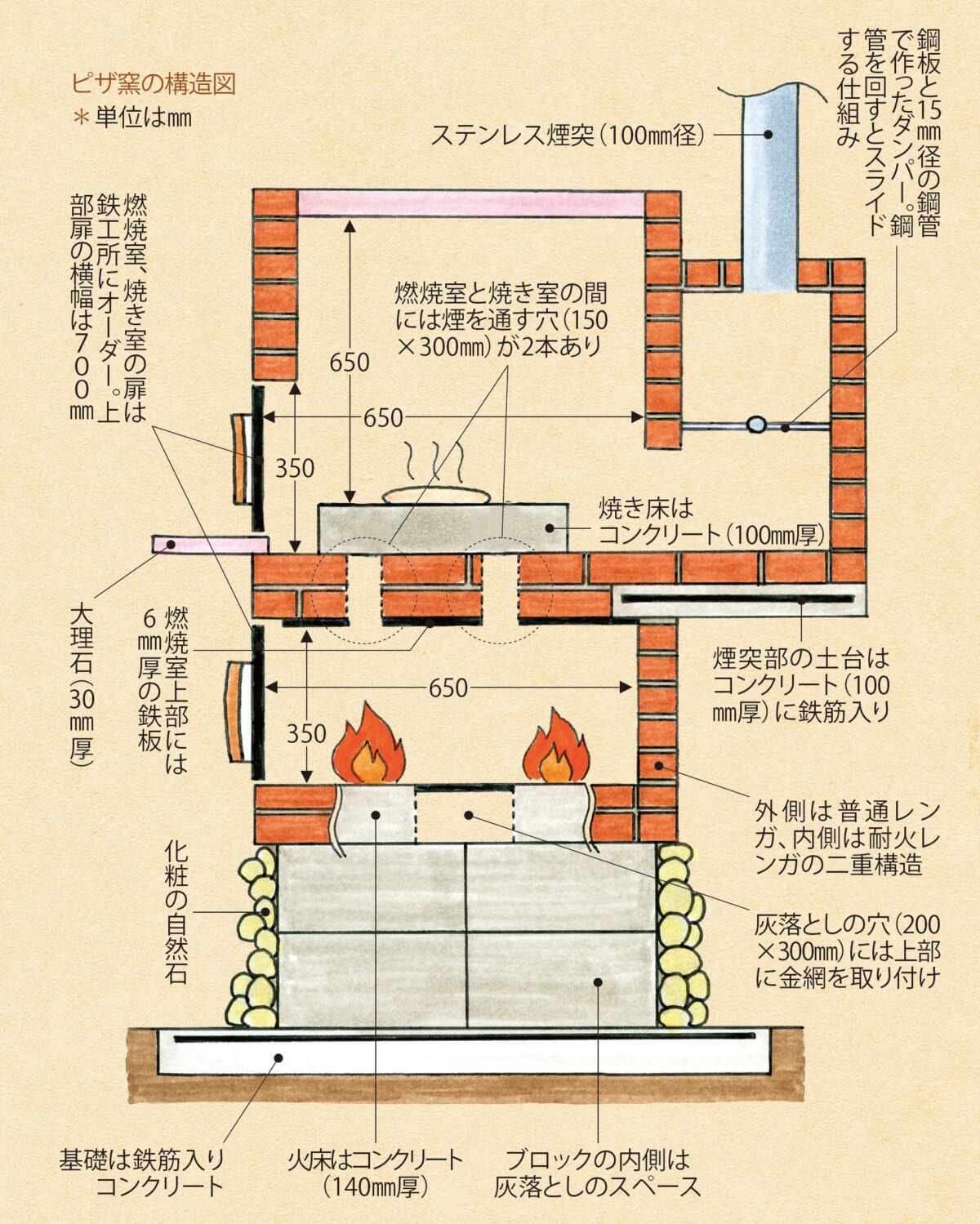

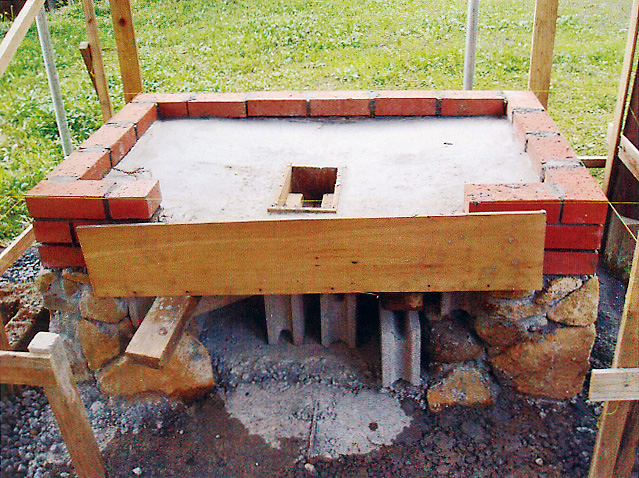

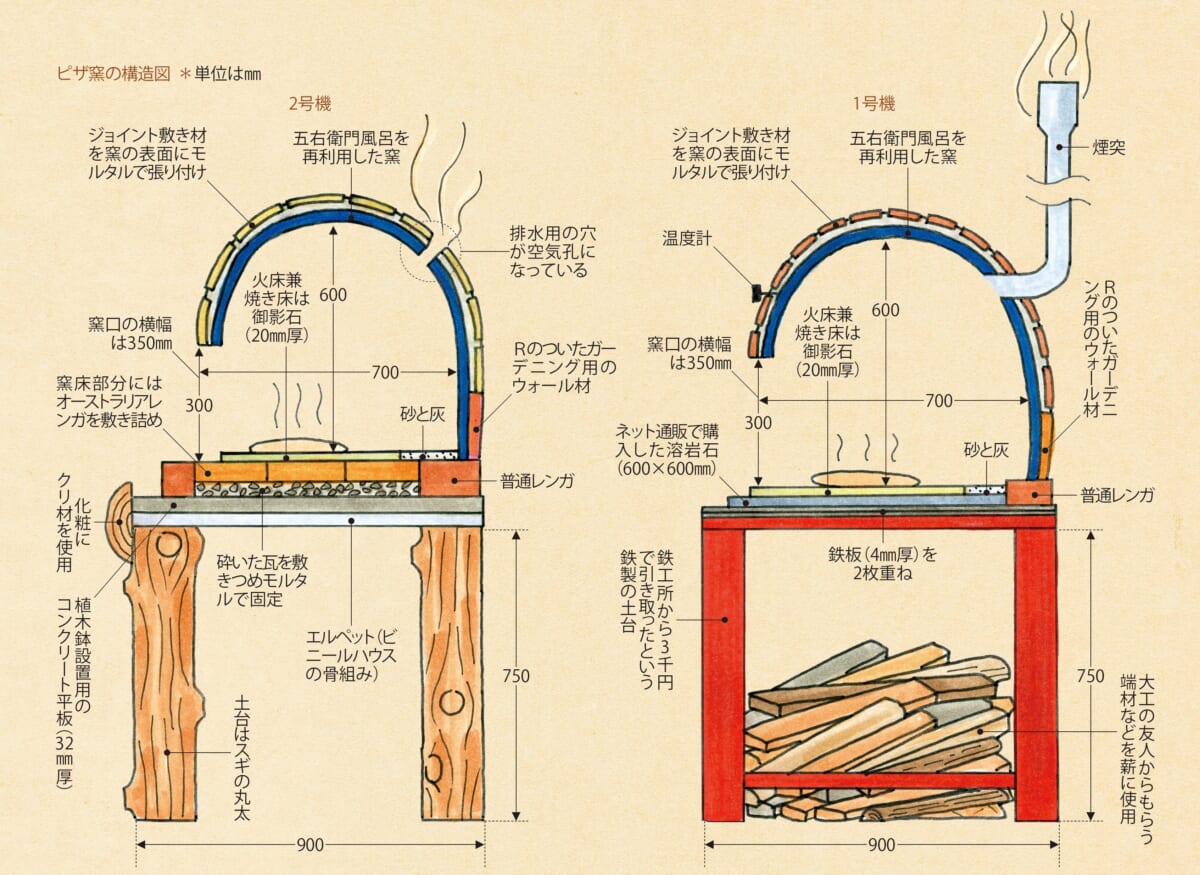

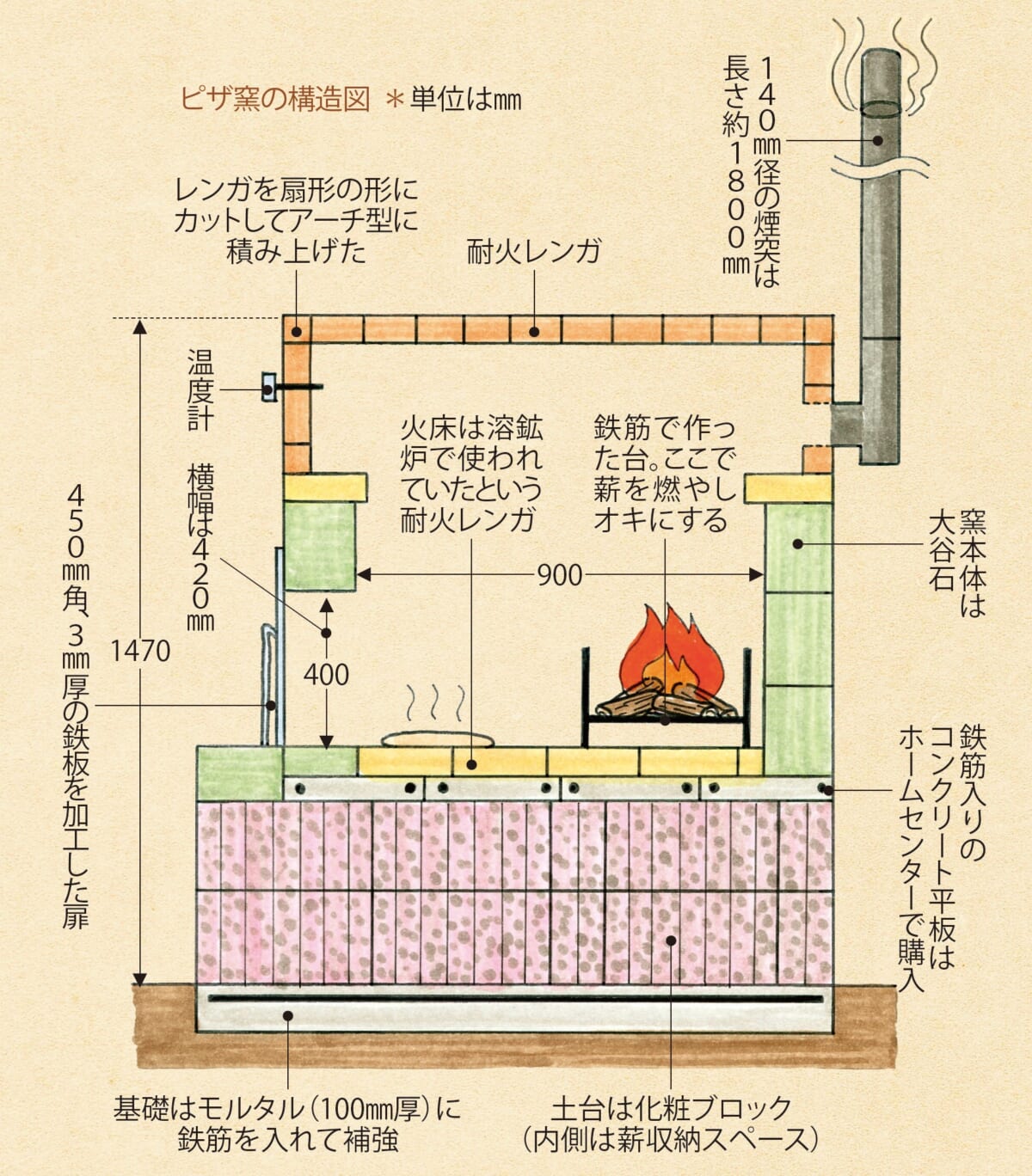

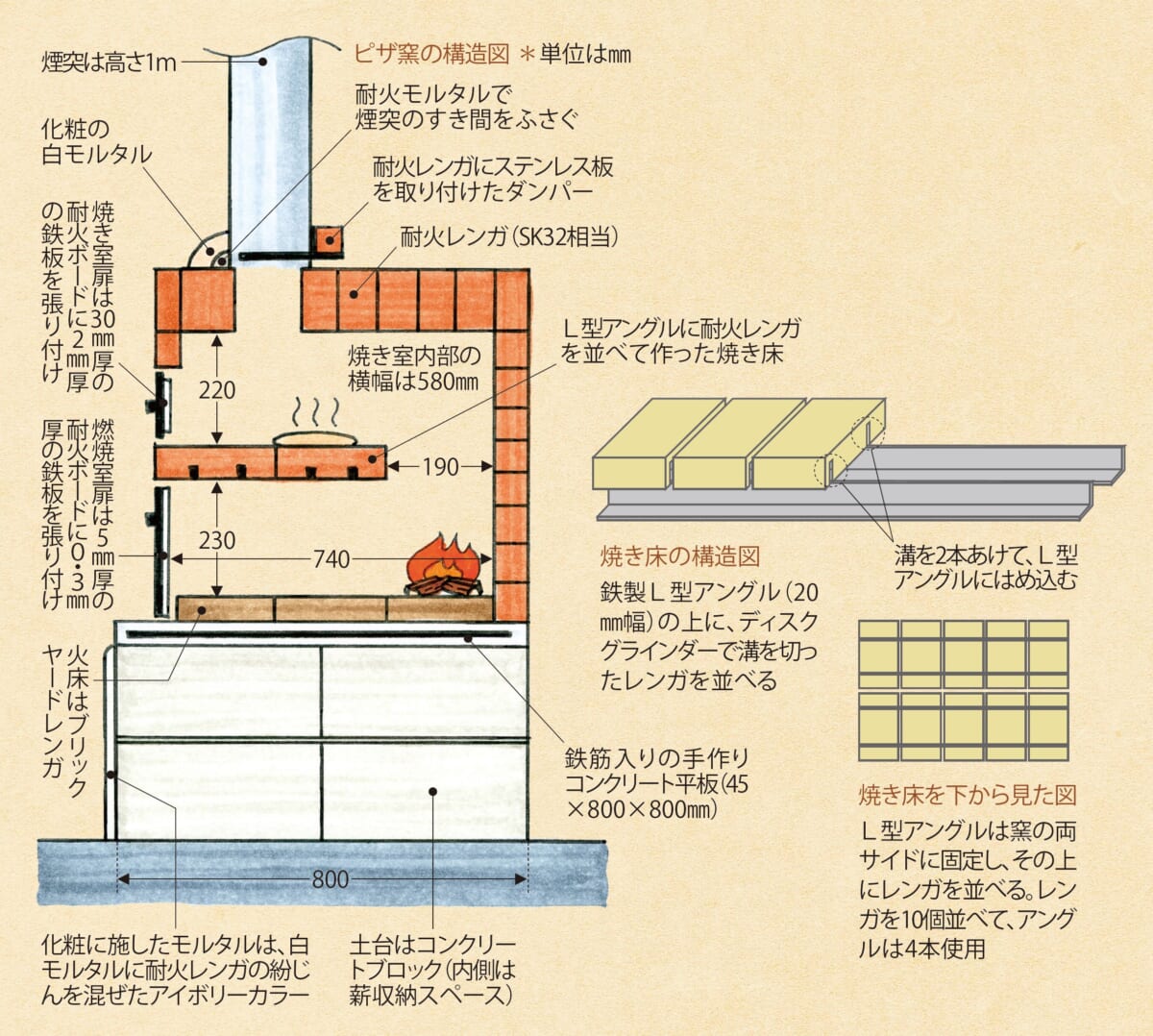

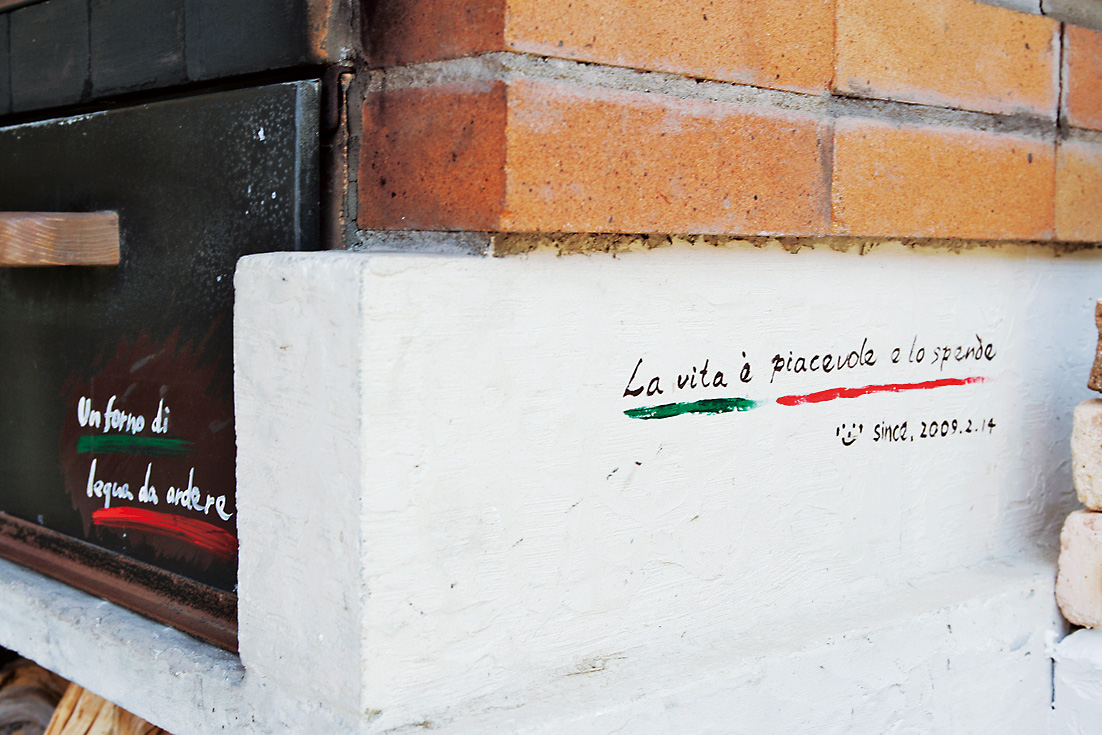

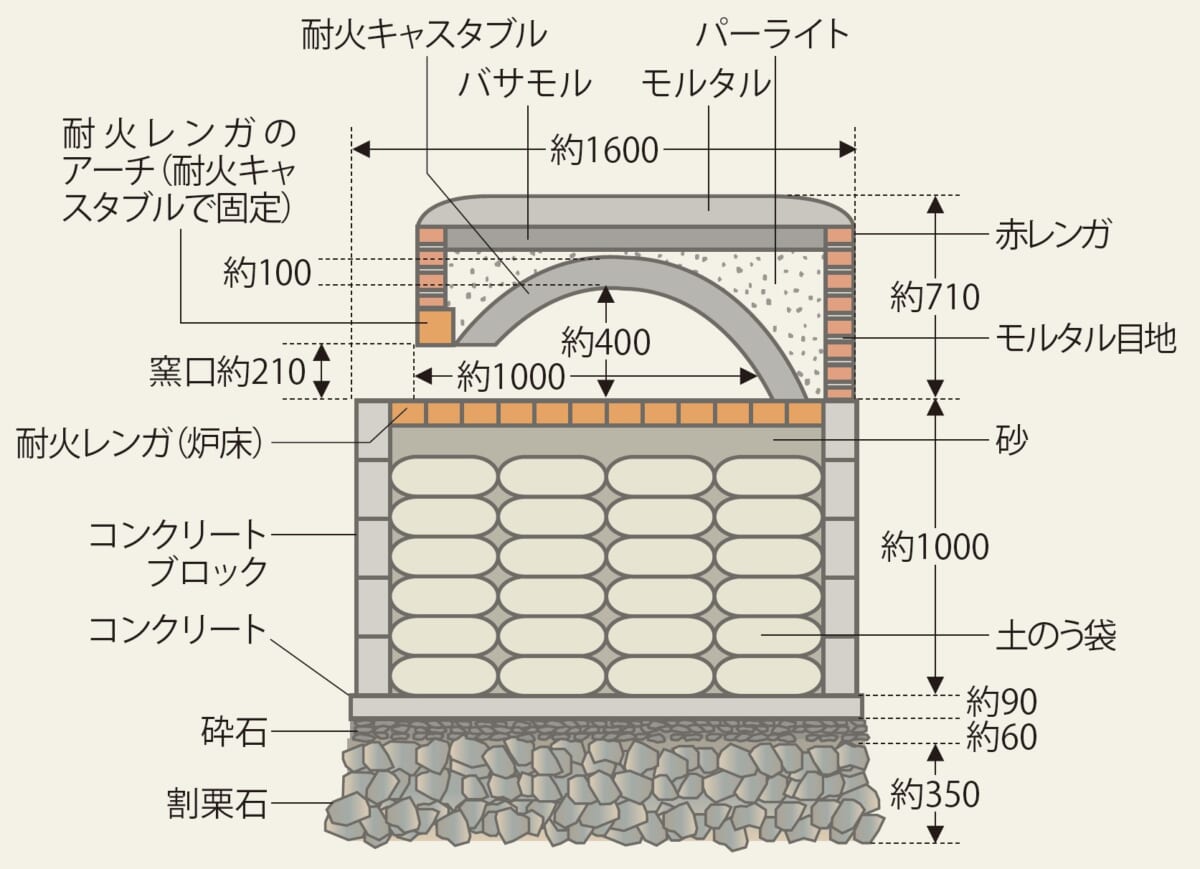

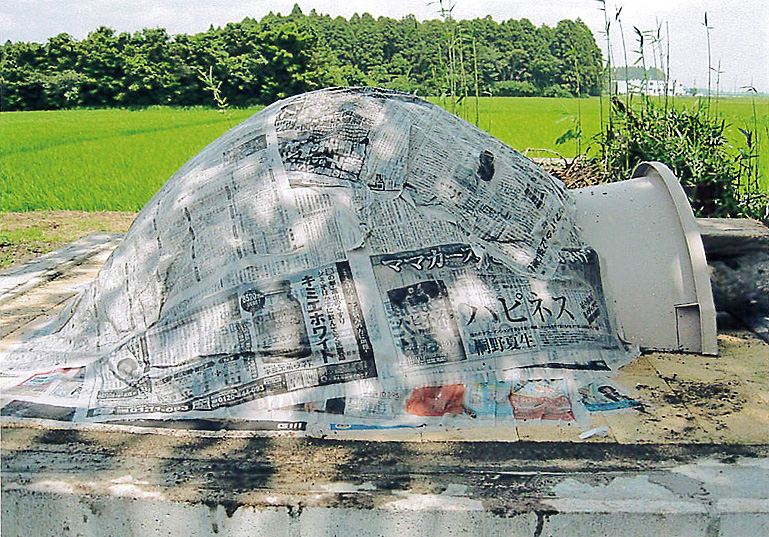

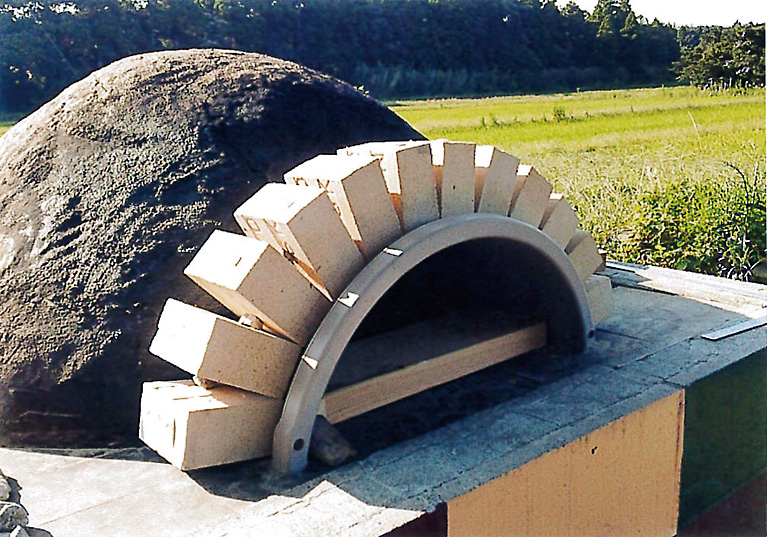

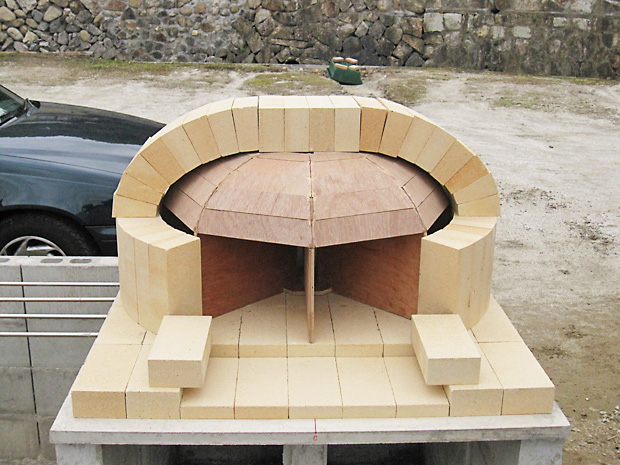

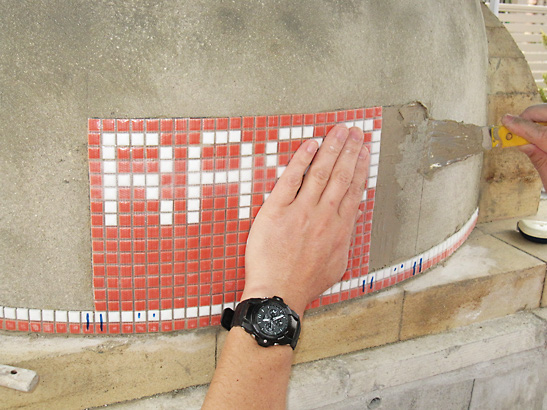

多幸の山学校は、恩納村で生まれ育った安富祖常雄さん(以下、あぶさん)が20年前から始めた活動だ。先祖から代々受け継いだ広大な土地を使い、野菜作りのワークショップや自作ピザ窯を使ったピザ焼き体験などを通し、地元の親子に自然をより積極的に楽しむ機会を提供してきた。

「子どもを育てることは、親を育てることから始まると思い、親子参加でね。ここでは子どもが目を輝かせて、自分から進んで物事に取り組んでいく。おぜん立ては一切しないんです」(あぶさん)

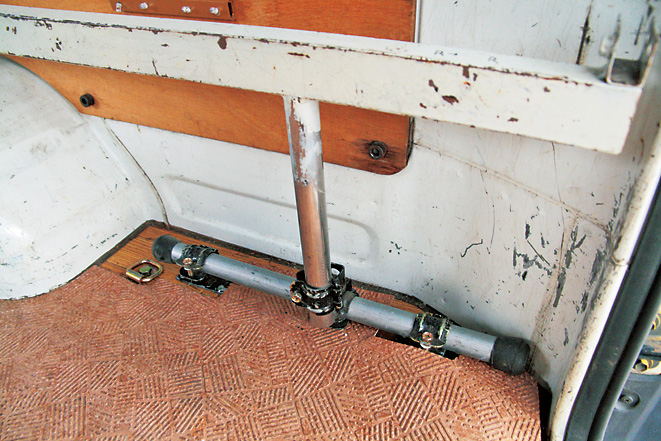

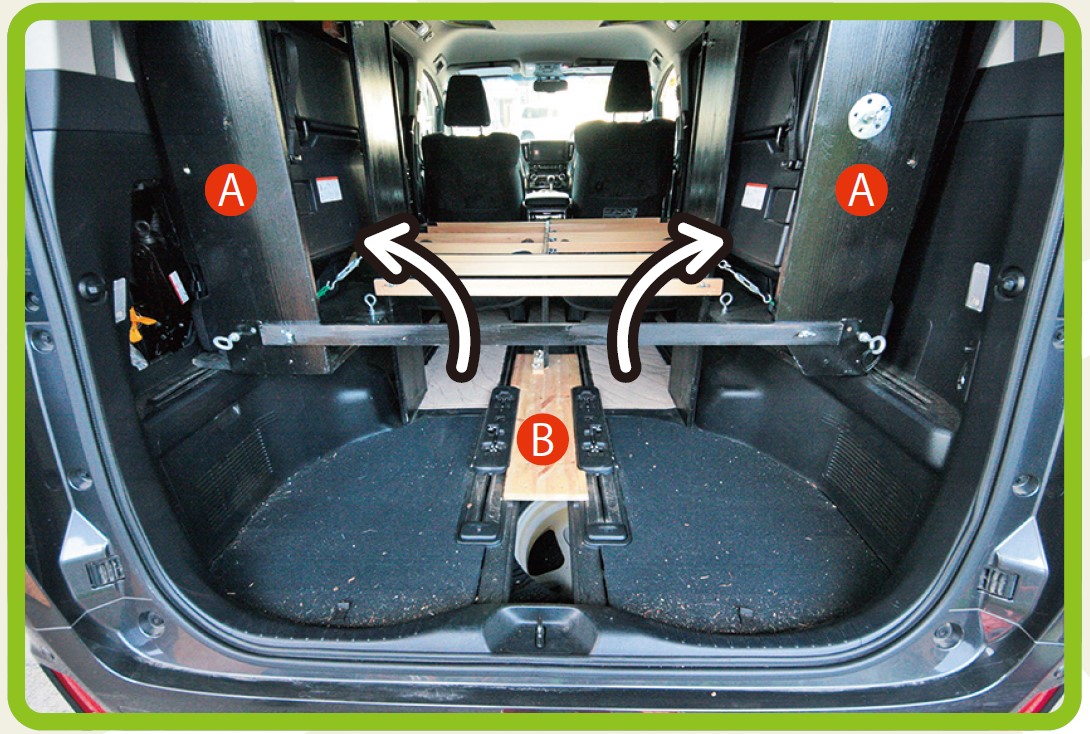

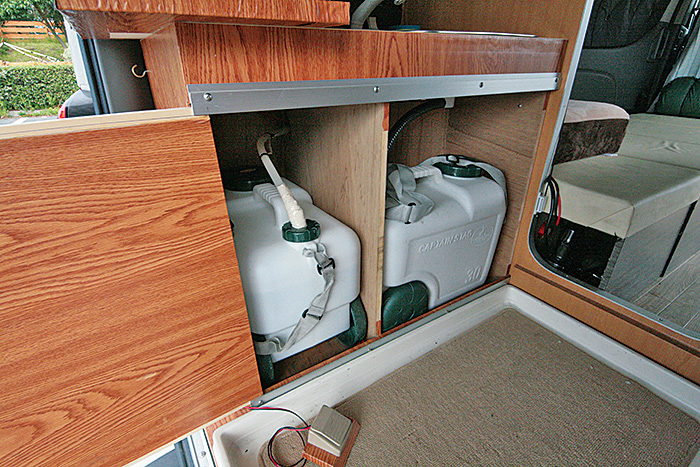

しかし還暦を迎え、広大な土地をひとりで整備するのはそろそろ限界……。これから山学校をどう運営していこうかと考えていた3年前、有村博勝さん(以下、あ~り~さん)と出会った。あ~り~さんは一般社団法人災害プラットフォームおきなわで災害支援・復興活動を行なうアウトドアマンであり、自作したモバイルハウス「まいまい号」で日本各地をまわり、持続可能な暮らしの魅力を伝えるパーマカルチャリストだ。

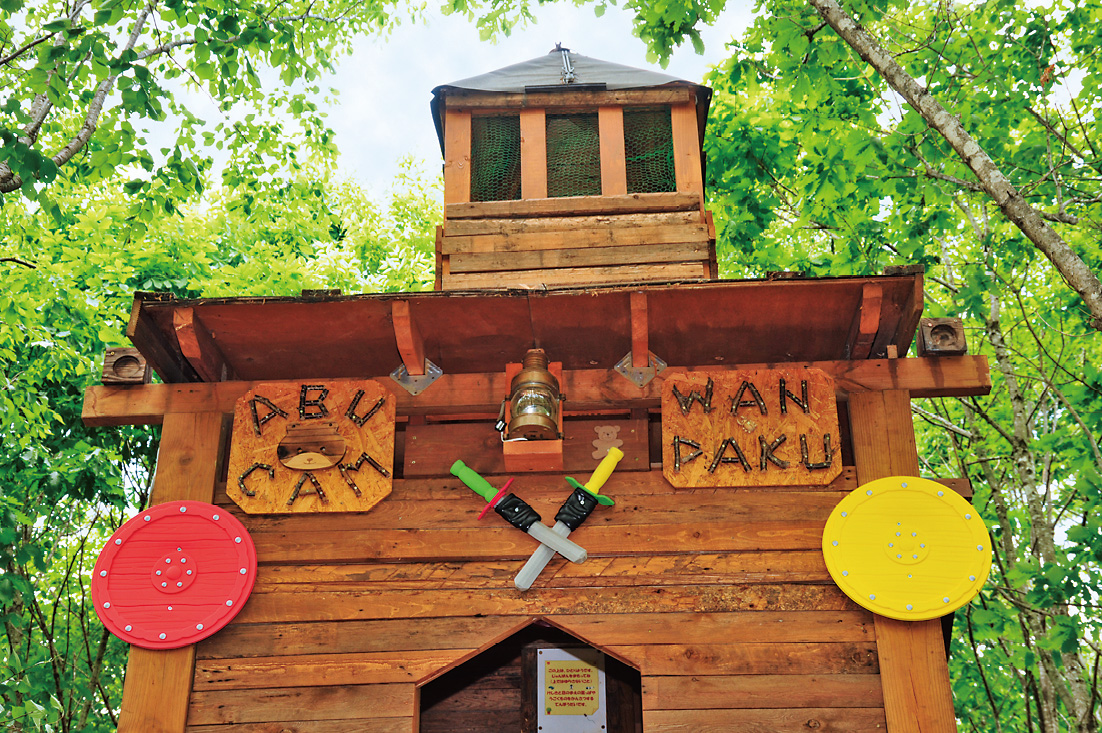

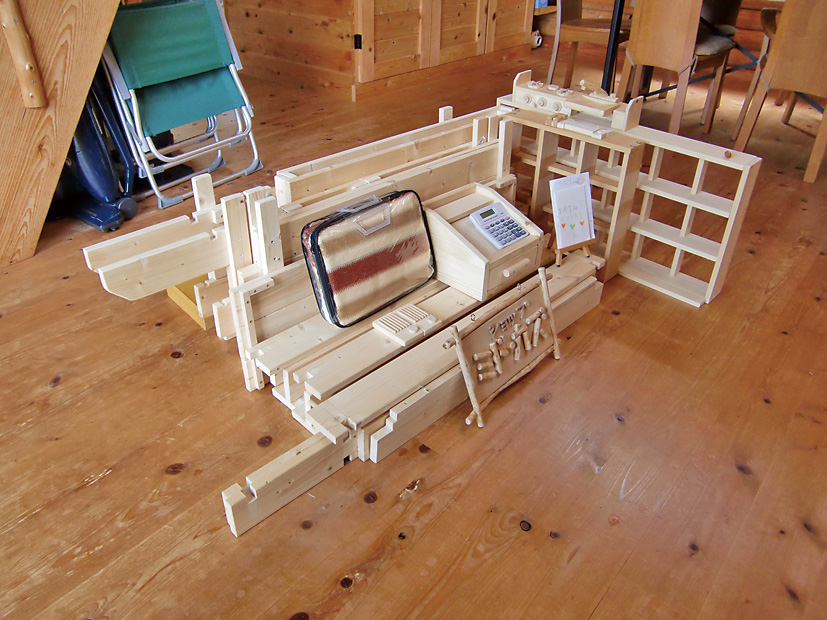

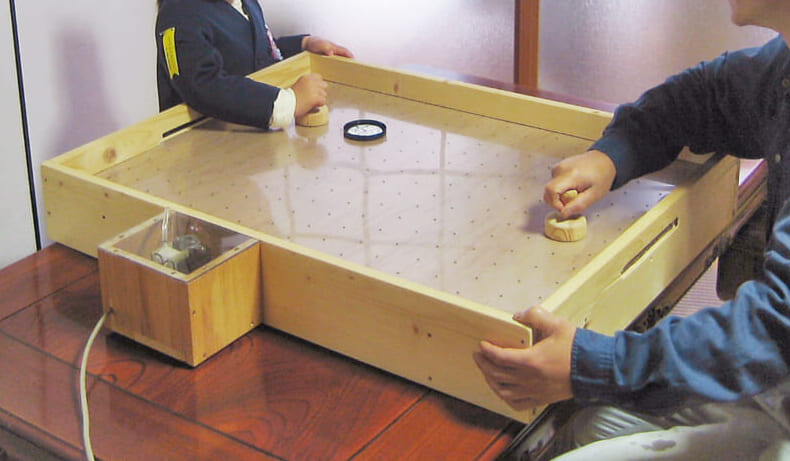

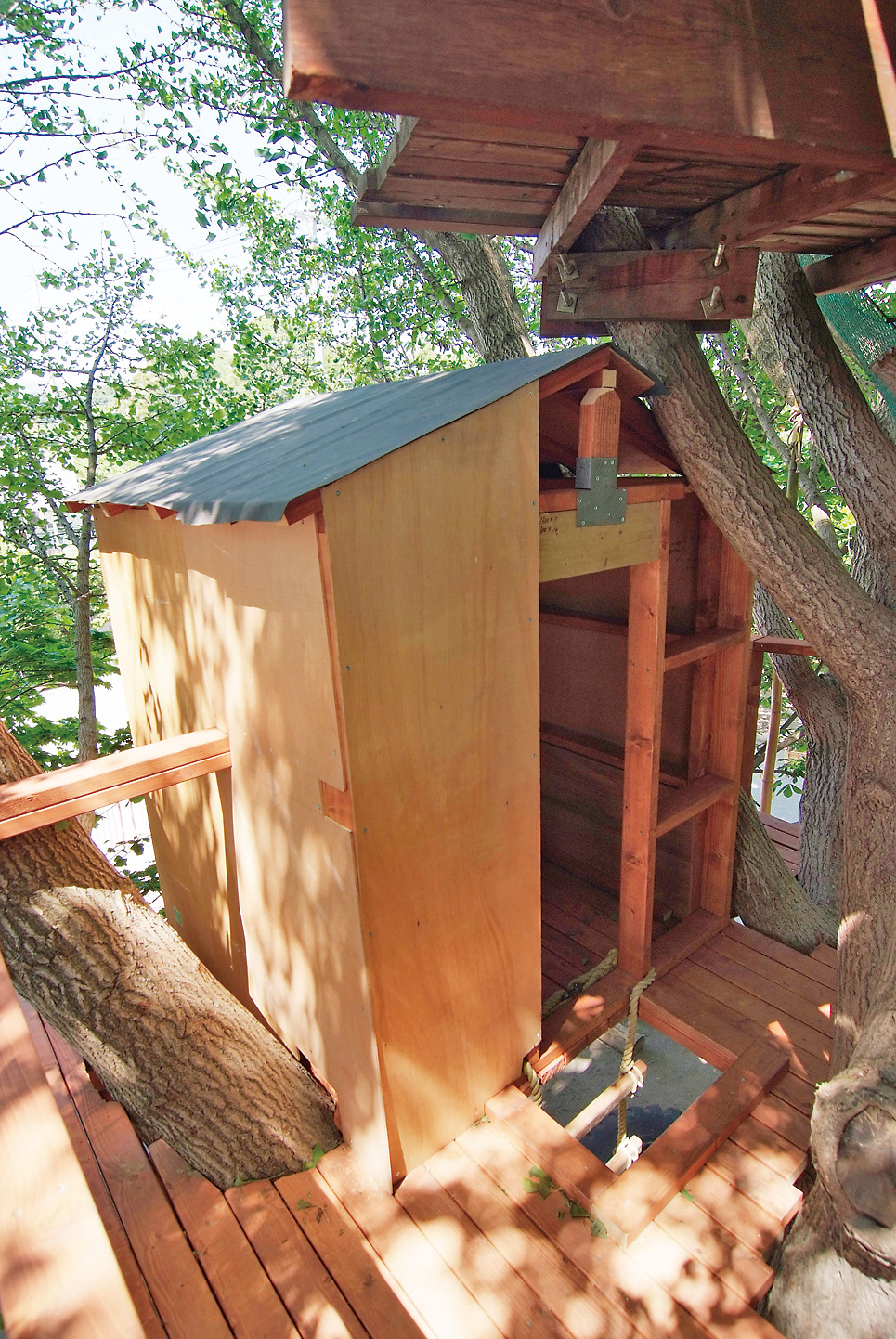

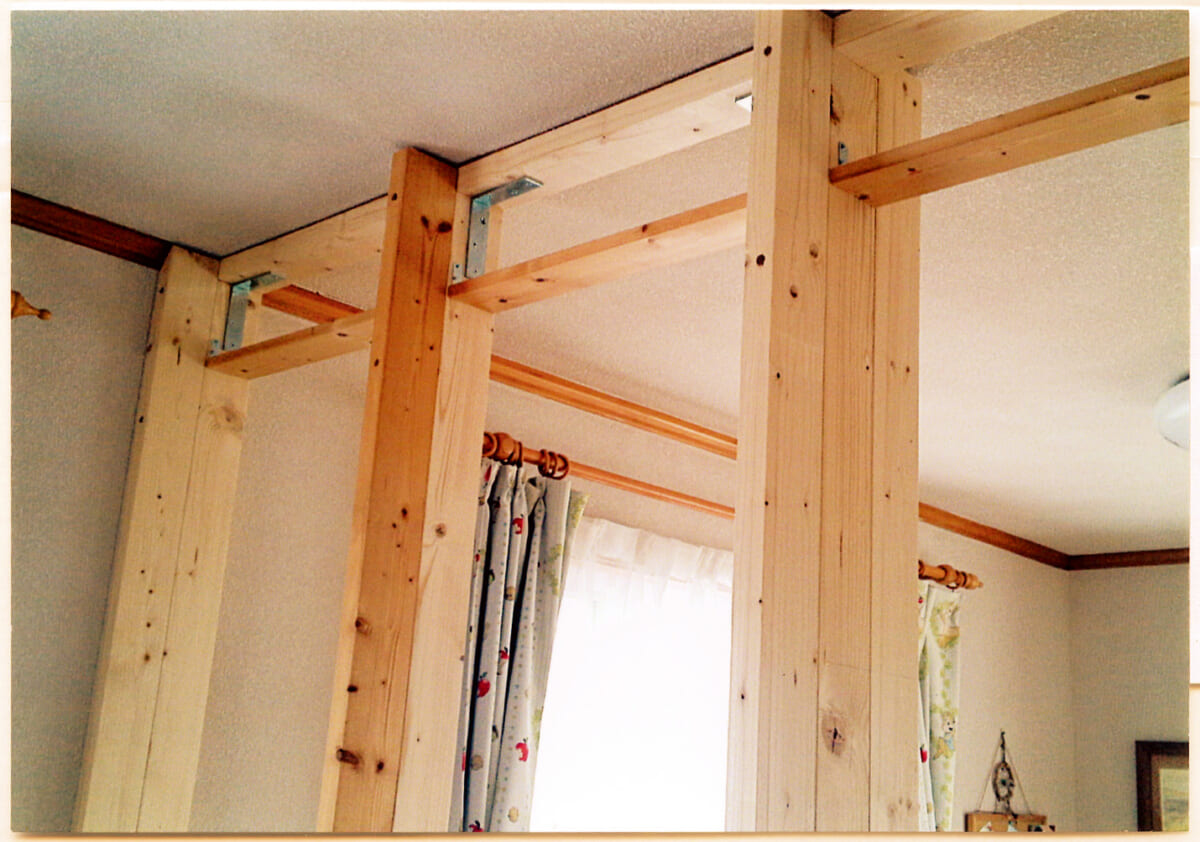

あ~り~さんとあぶさんは会うなりすぐに意気投合し、あぶさんが20年前から育てていたというガジュマルをホストツリーにした「子どもたちと作るツリーハウスワークショップ」を開催。参加人数75名、計6日間のワークショップは大成功、これにより一気に多幸の山学校は活性化。以降、あ~り~さんの呼びかけで、さまざまな人が集まり、次々とDIYプロジェクトが立ち上がるフィールドへと進化した。

「パーマカルチャーには3つの大事な要素がある。Care for the earth. Care for the people. Share resources. 最後のShare resourcesは余剰な作物をみんなで分かち合おうって意味だけど、僕はまた別の角度からもこの言葉を捉えていて。人間の個性や能力、そういった力をお金を介さずにシェアする。多幸の山学校はそれを実践する場。実はみんながそれぞれすごいスキルと魅力を持ってる。大工仕事だけじゃないよ、コーヒー豆の焙煎が上手だったり、料理がうまかったり、みんなを和ませたり……。そういうスペシャリストたちがときに先生になり、ときに生徒になる。全員が先生であり、生徒である学校を作りたい」(あ~り~さん)

そしてこう続ける。

「ここではDIYはひとつのツールなんです。人と人をつなぐコミュニケーションツール。来るとホッとできて、友達がたくさん作れる場所。そして、作ったあとにどう生きていくのかを自然と考えられる場所。ここはそんな関係性をデザインする場所にしたいんです。だからここでのプロジェクトに一度でも参加した人は多幸の“やーにんじゅ”と呼んでます。沖縄の方言で“家族”という意味です」(あ~り~さん)

ユニークでサスティナブルなパーマカルチャー建築

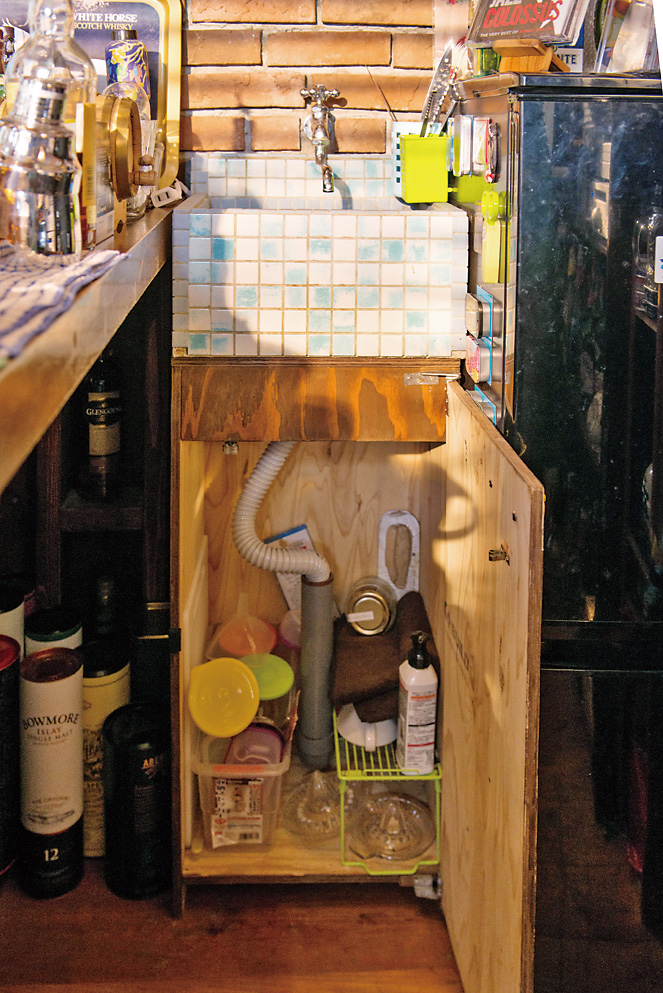

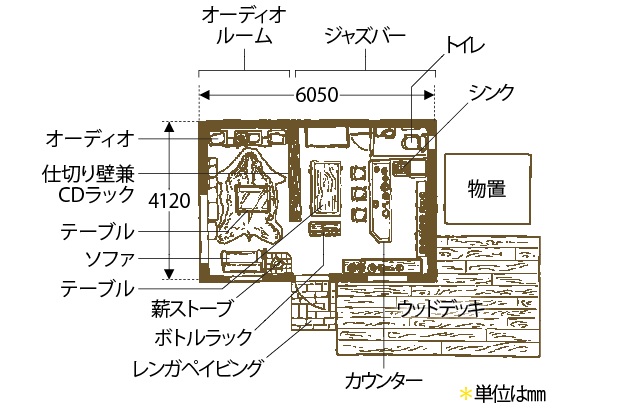

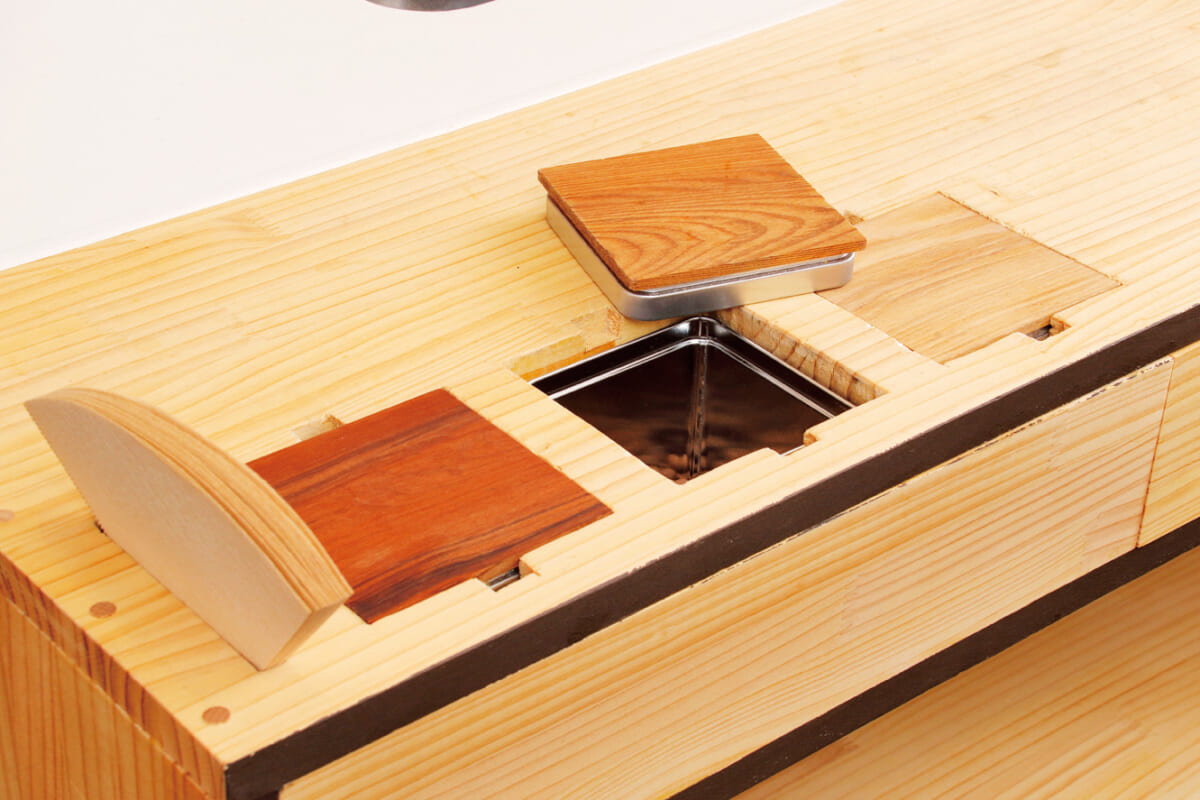

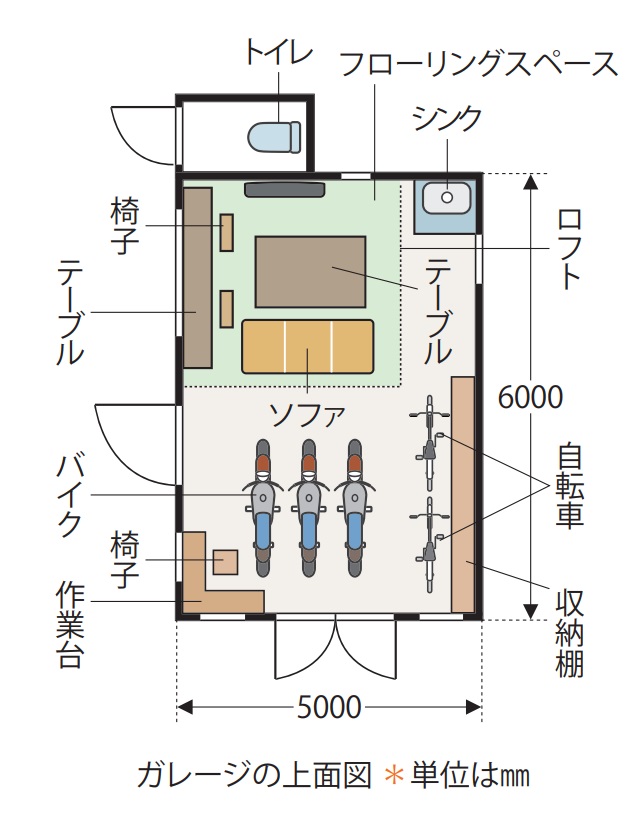

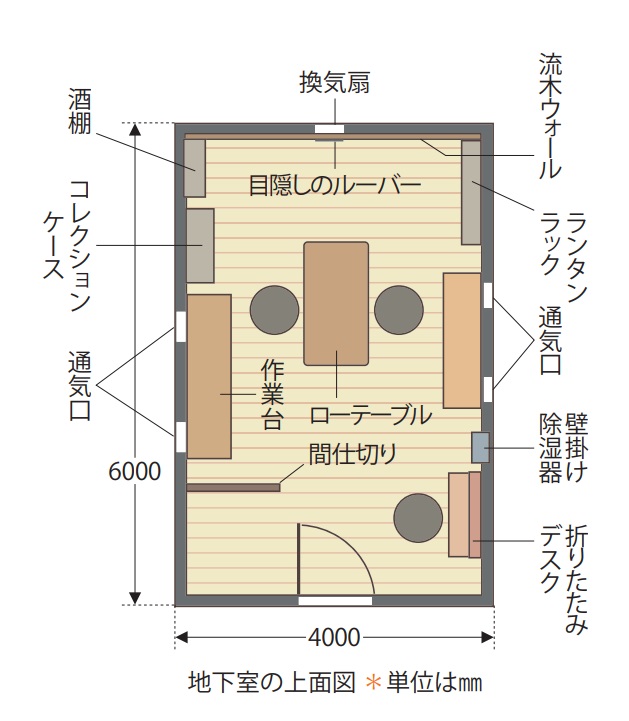

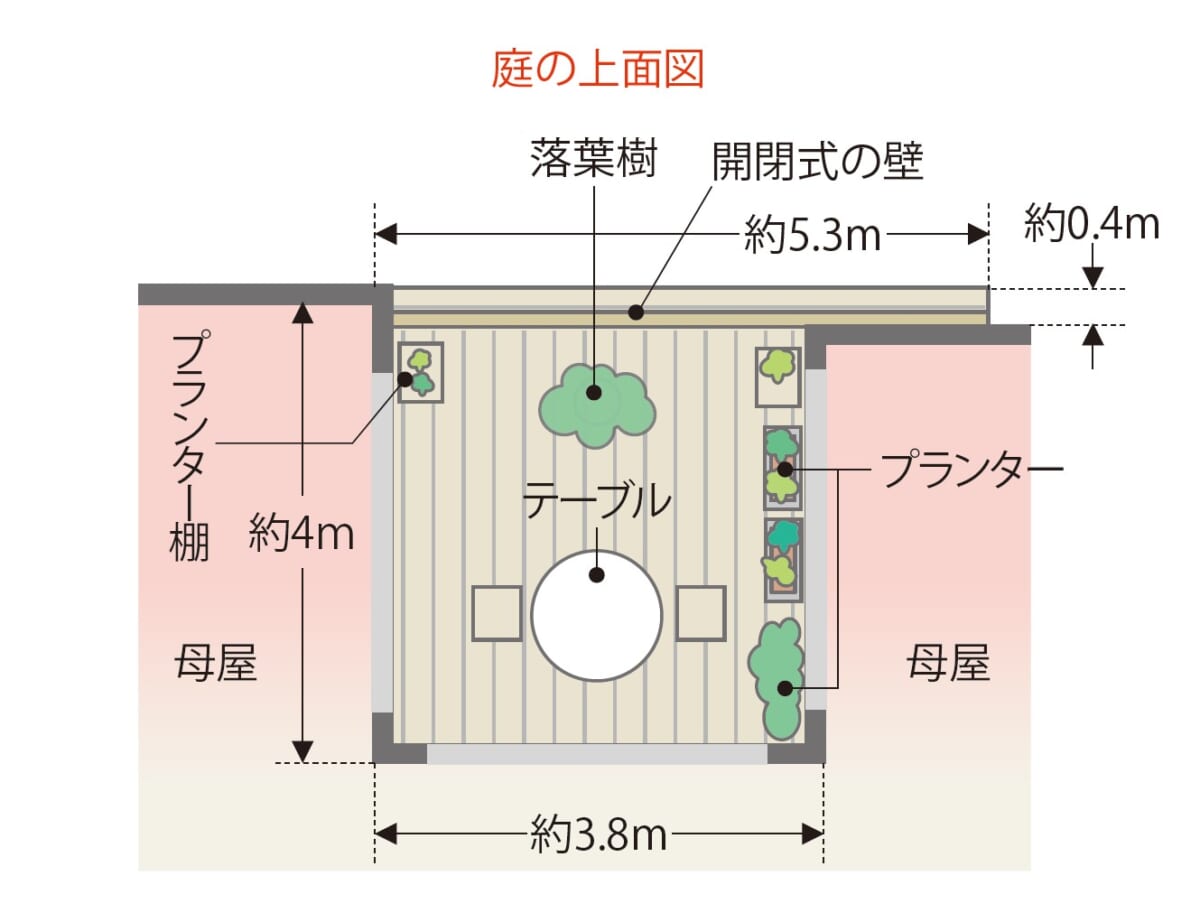

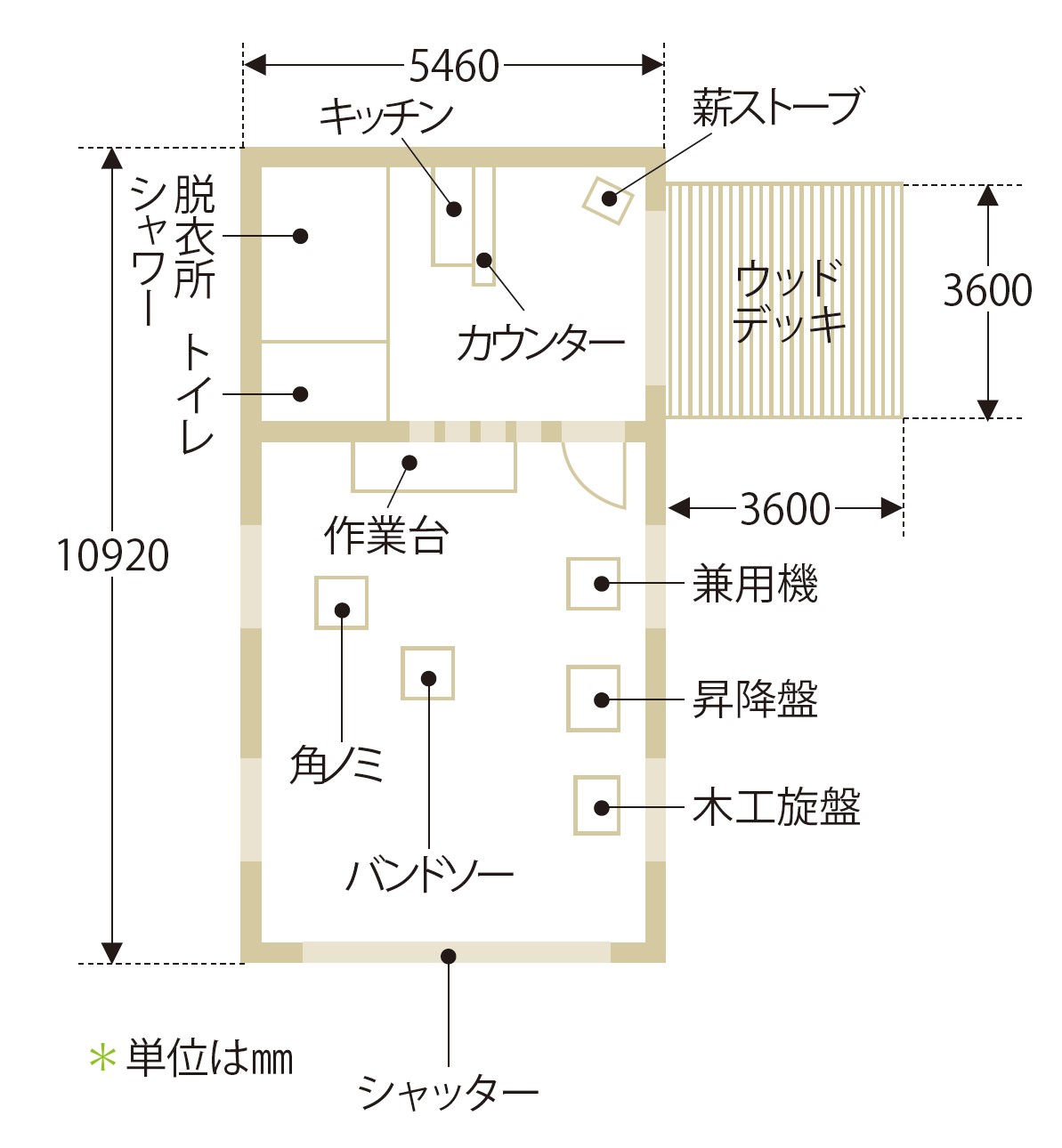

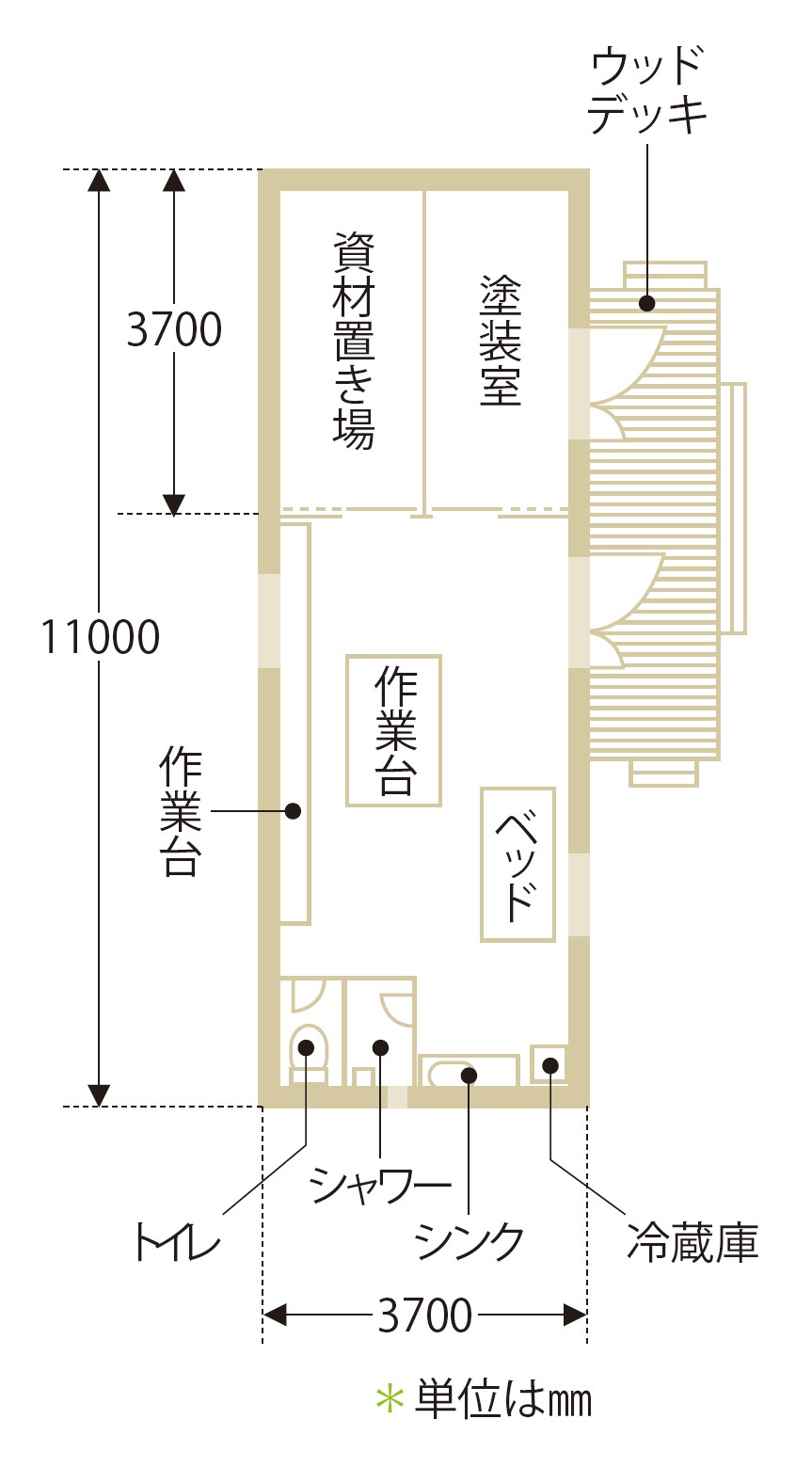

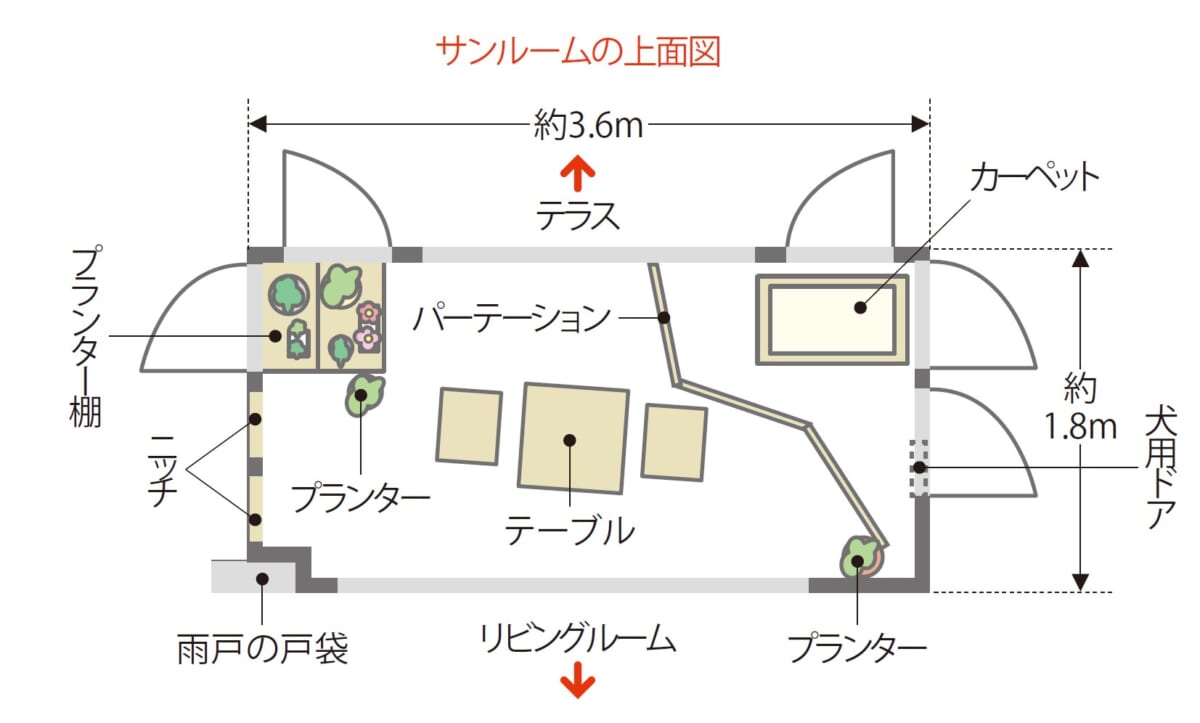

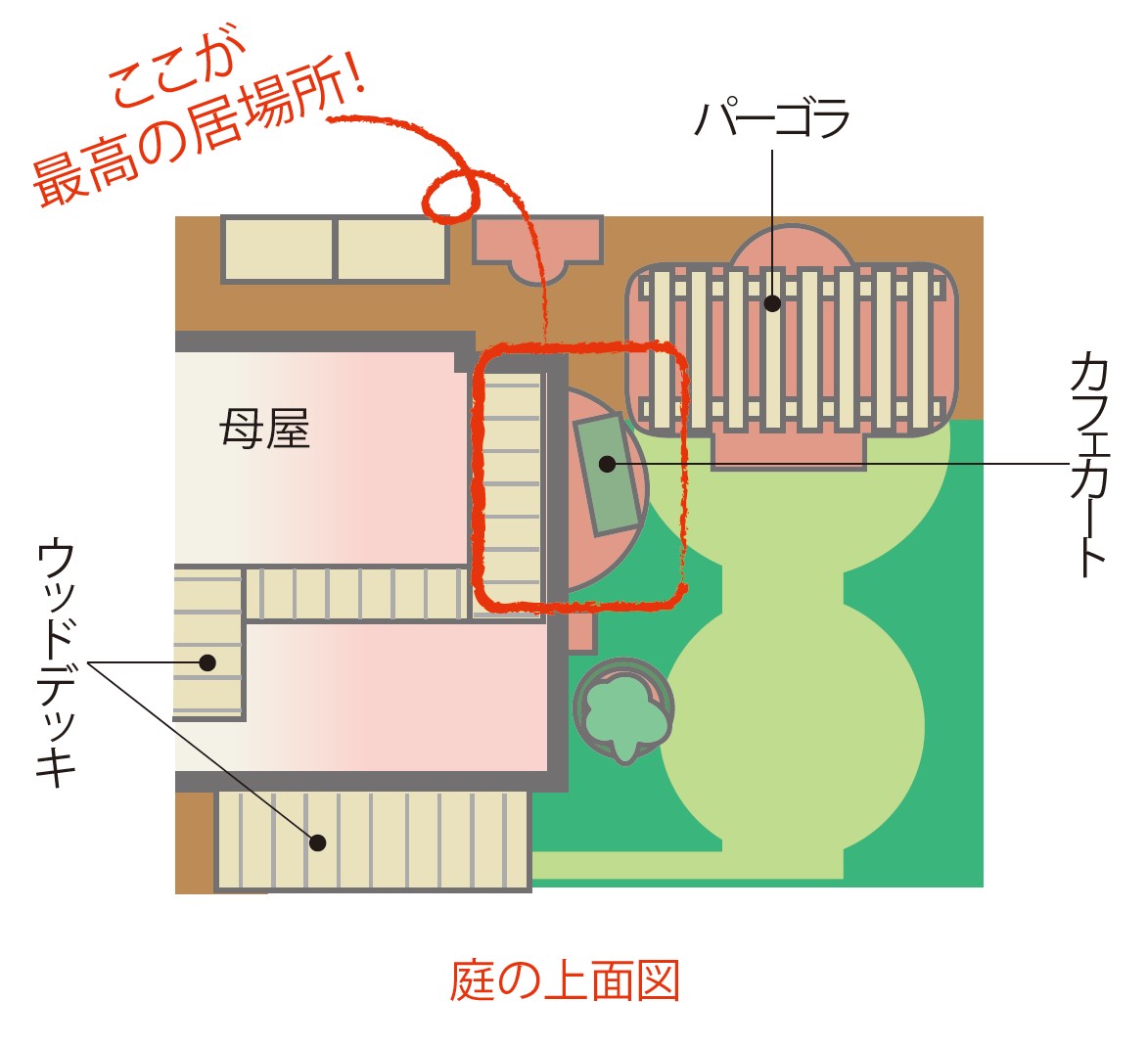

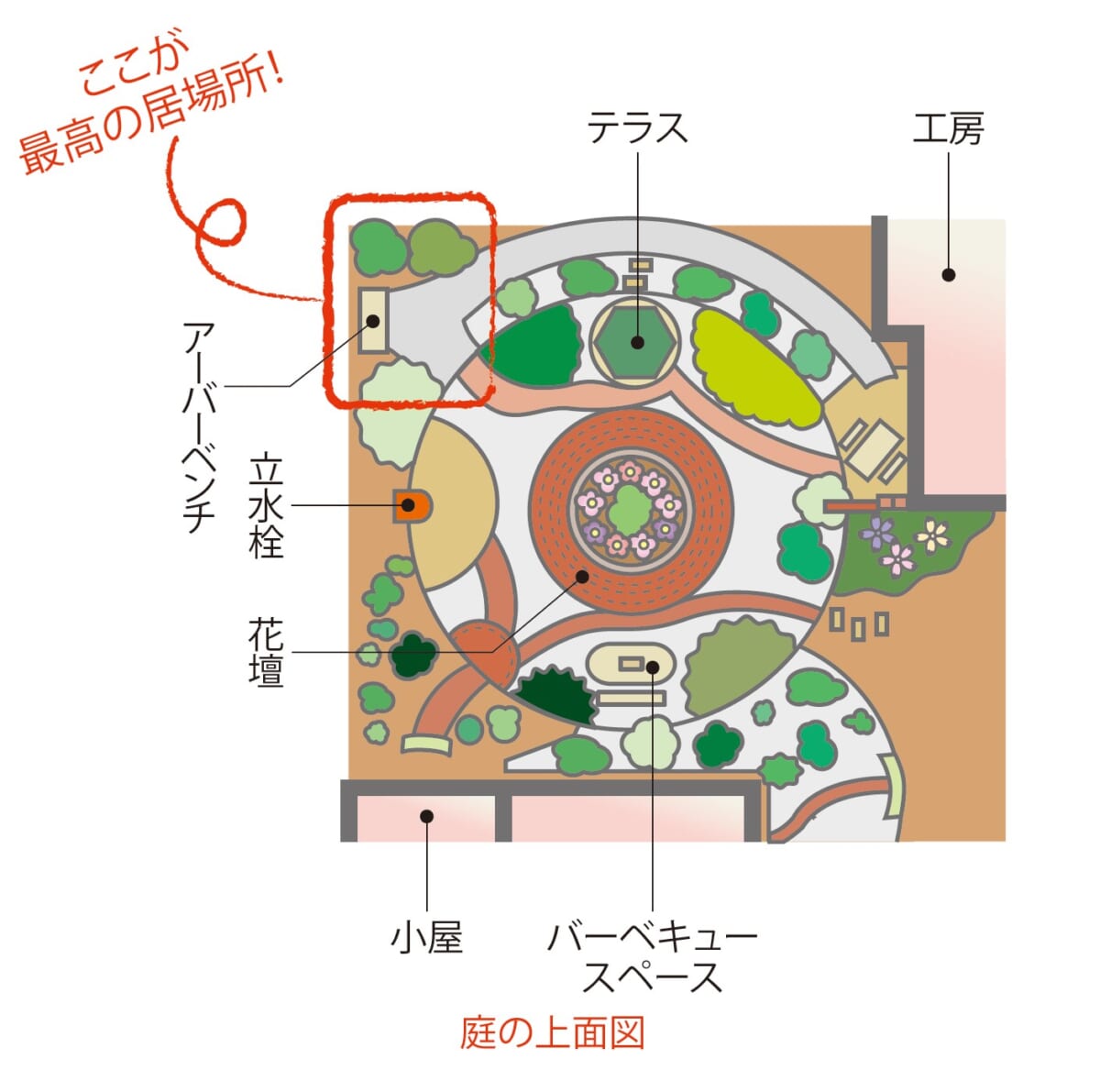

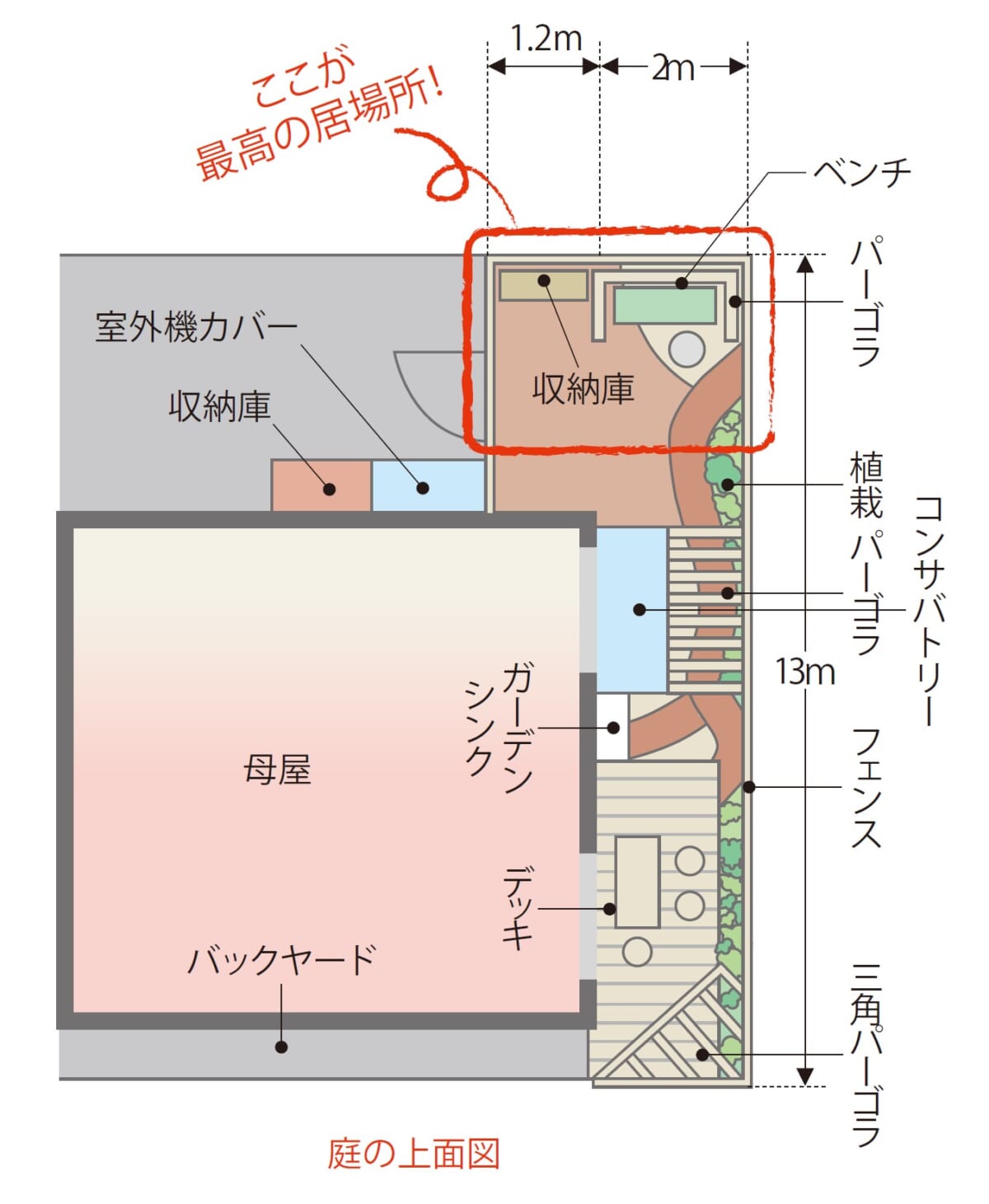

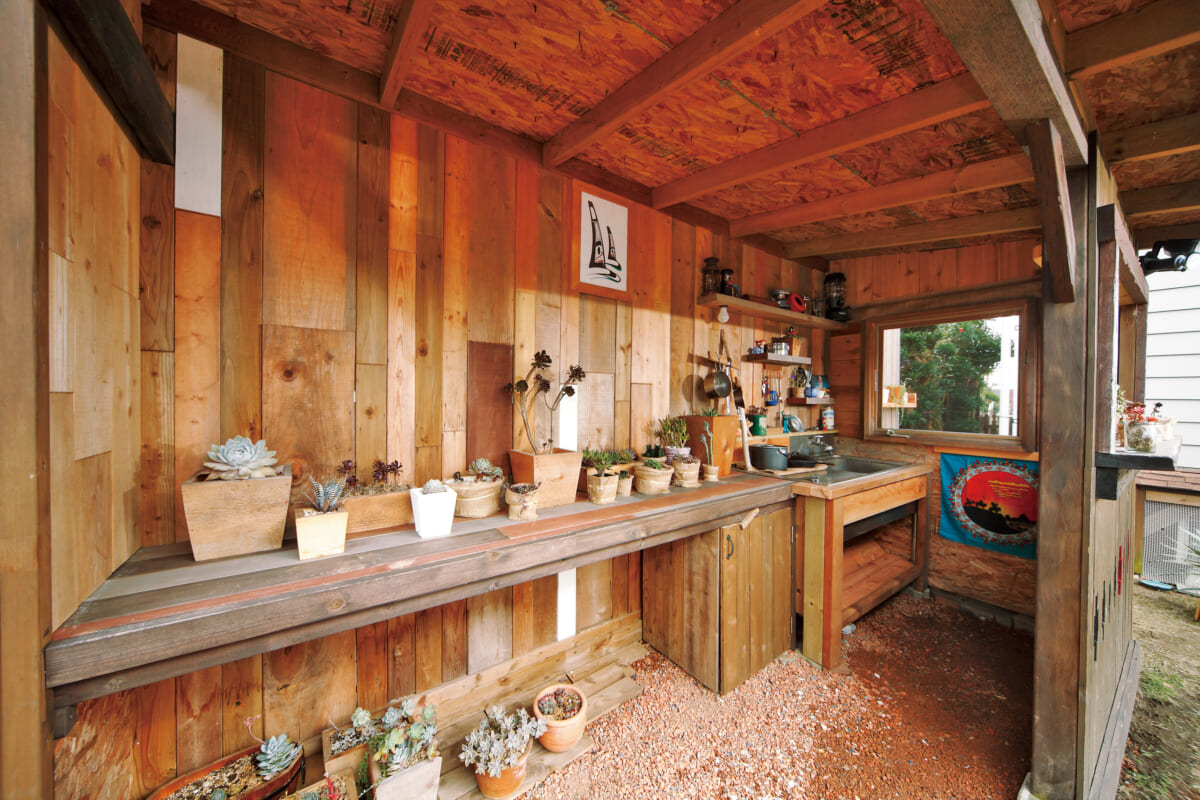

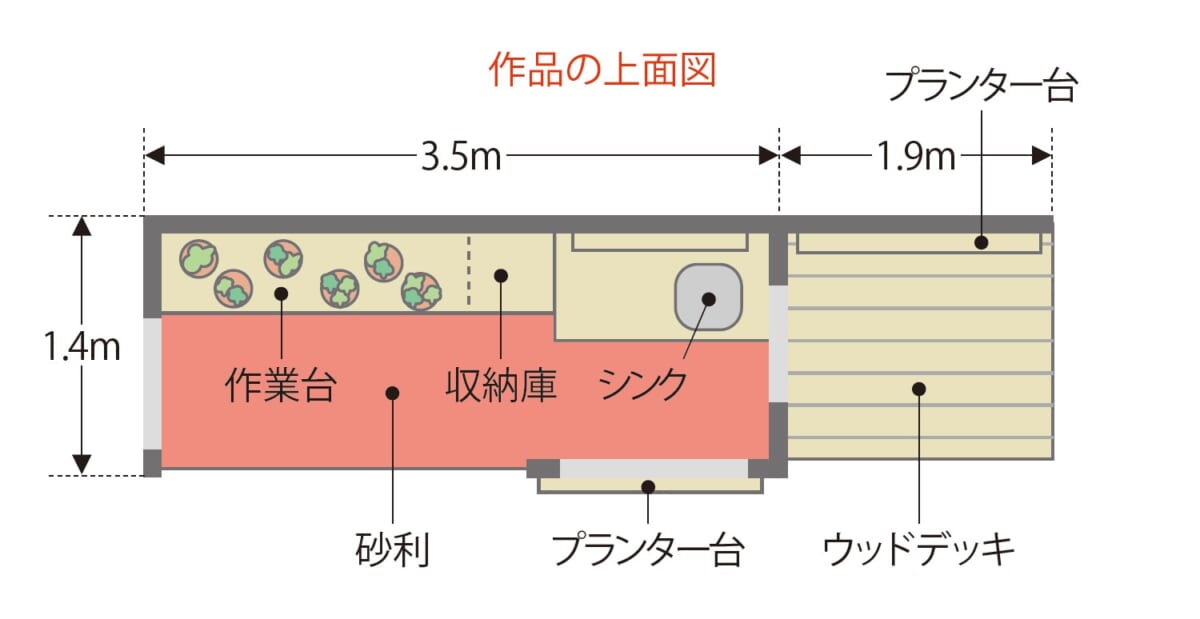

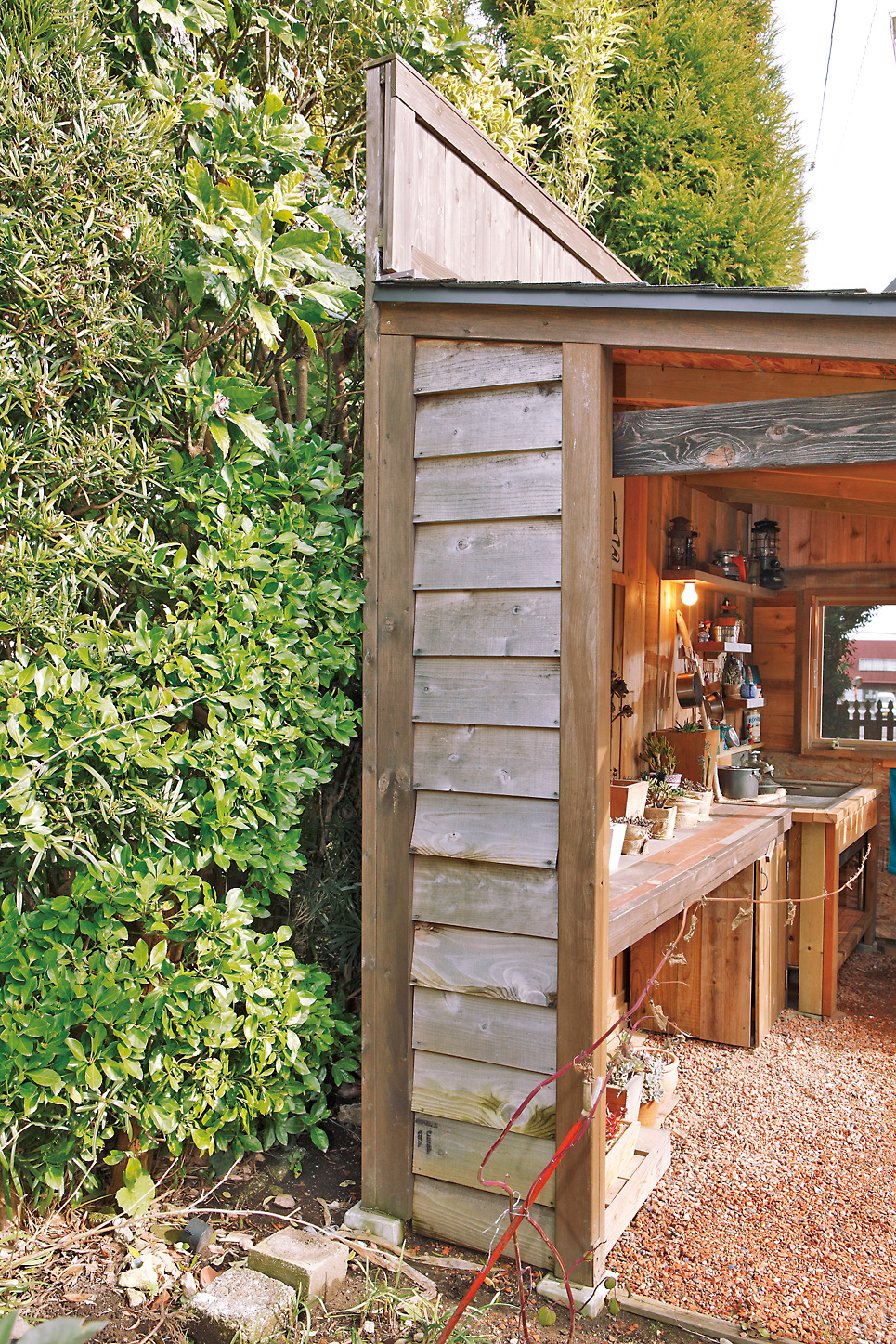

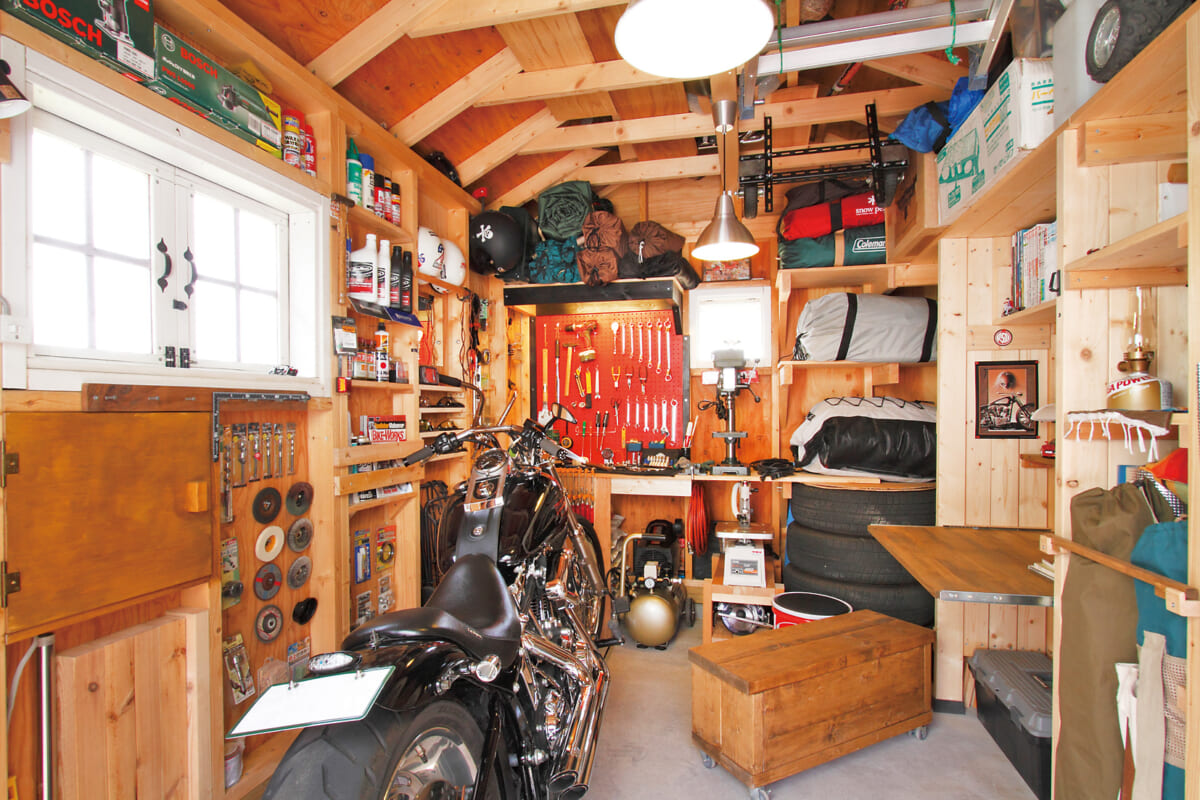

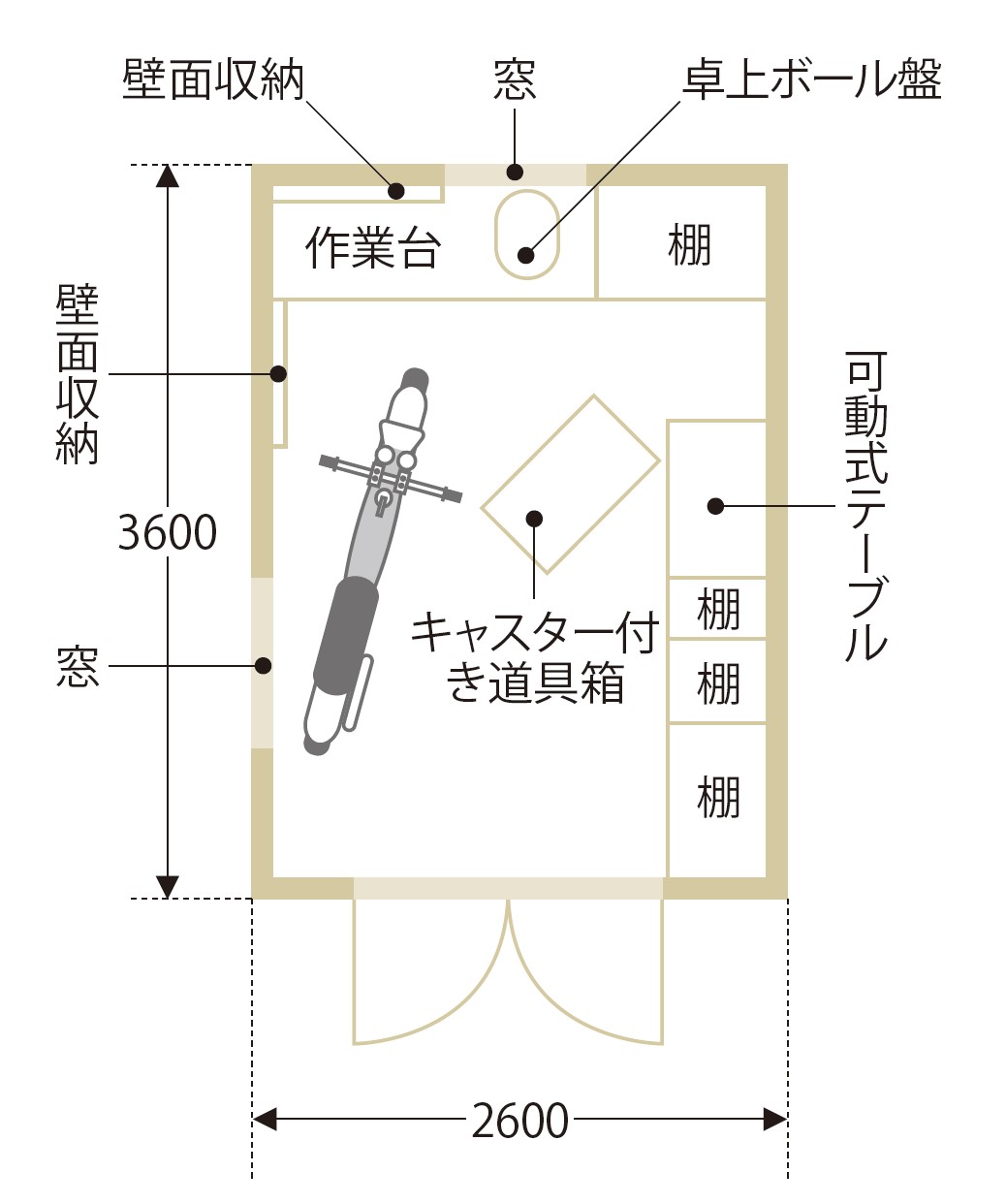

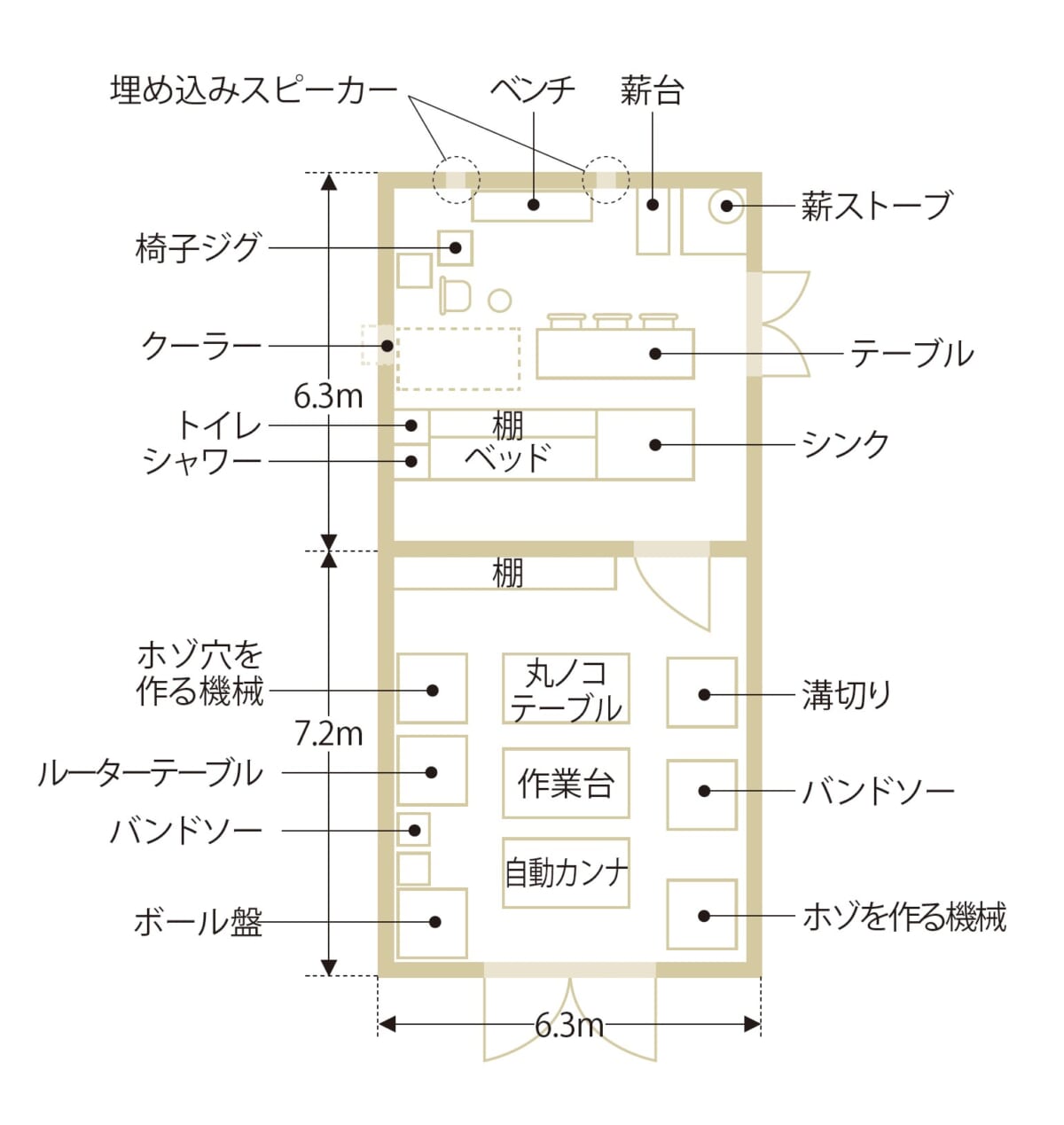

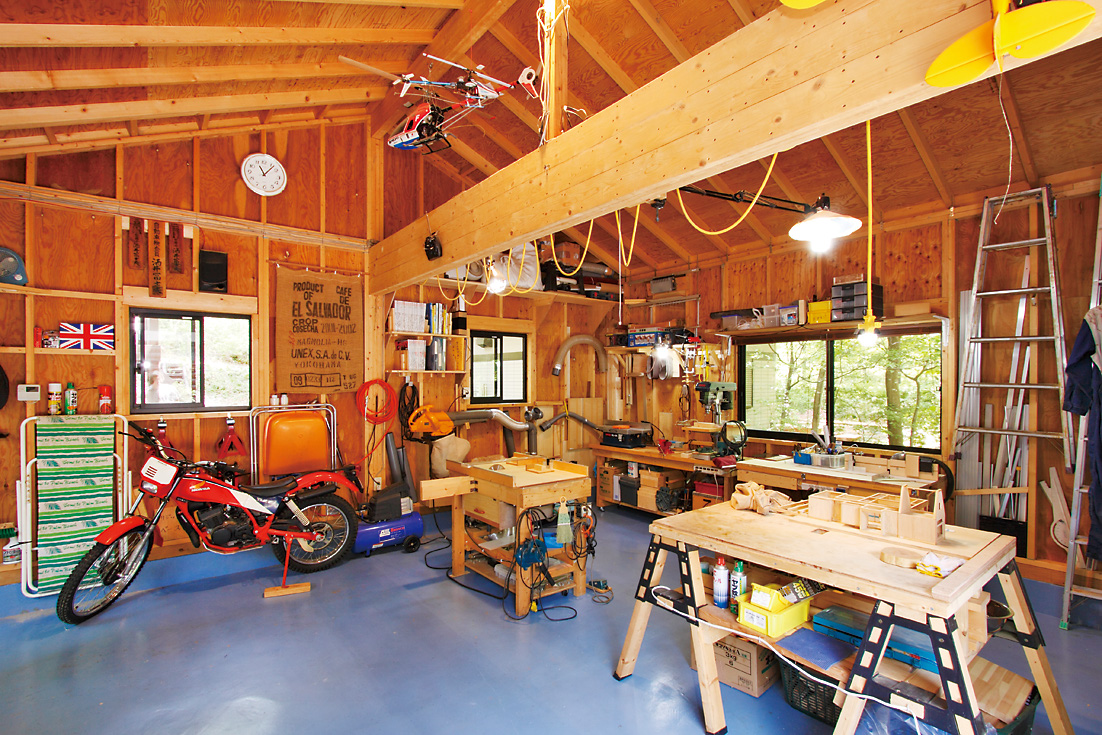

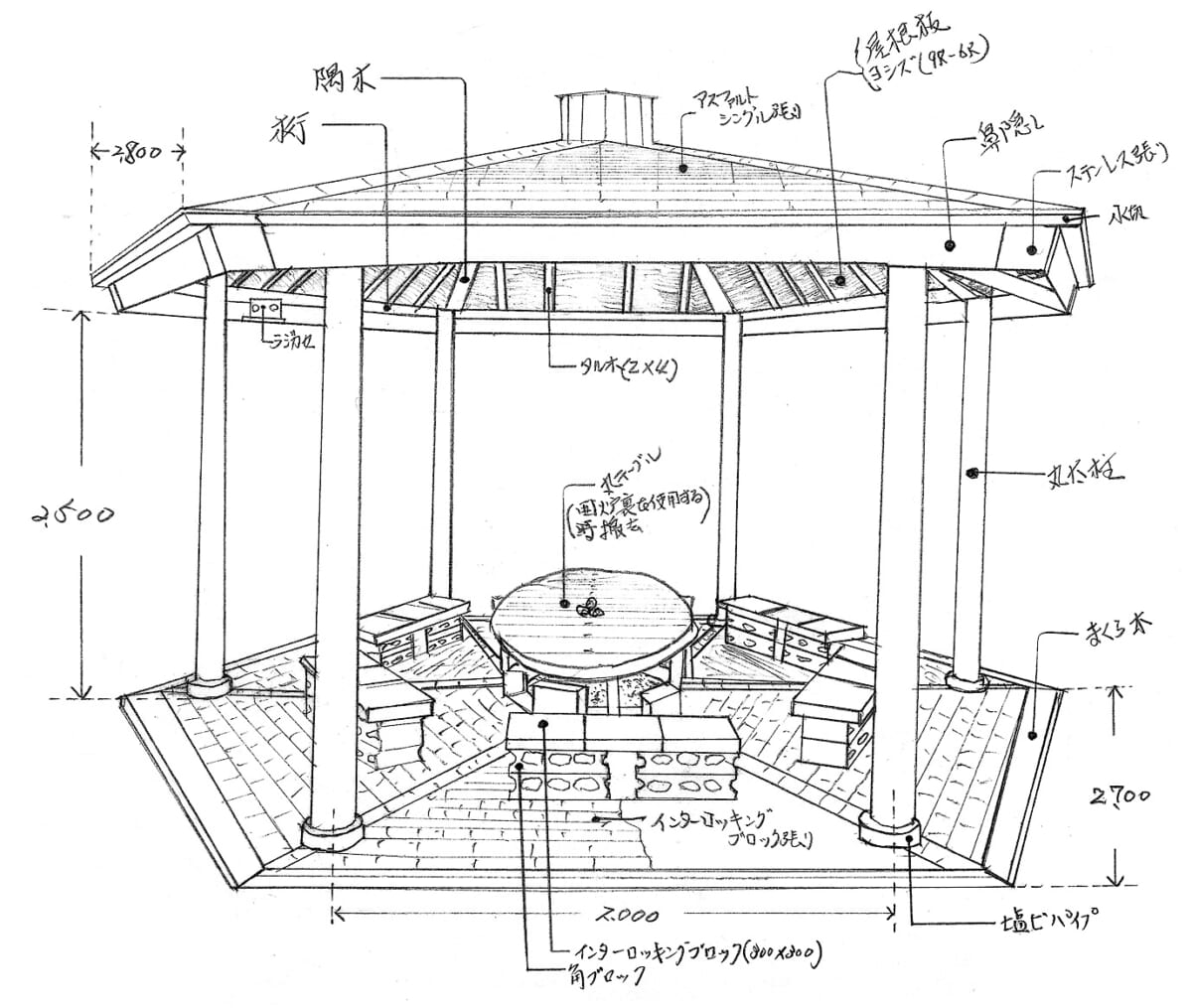

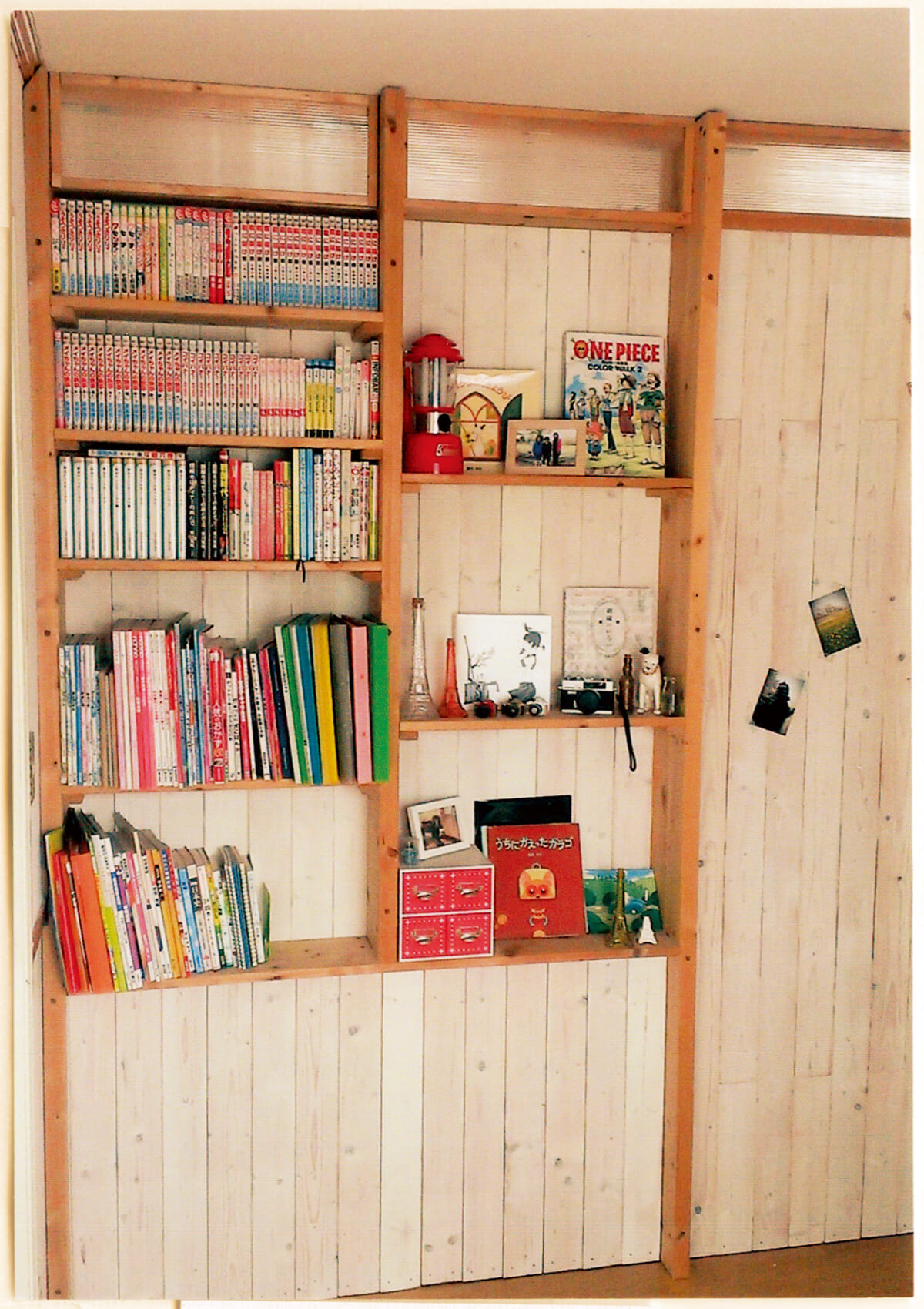

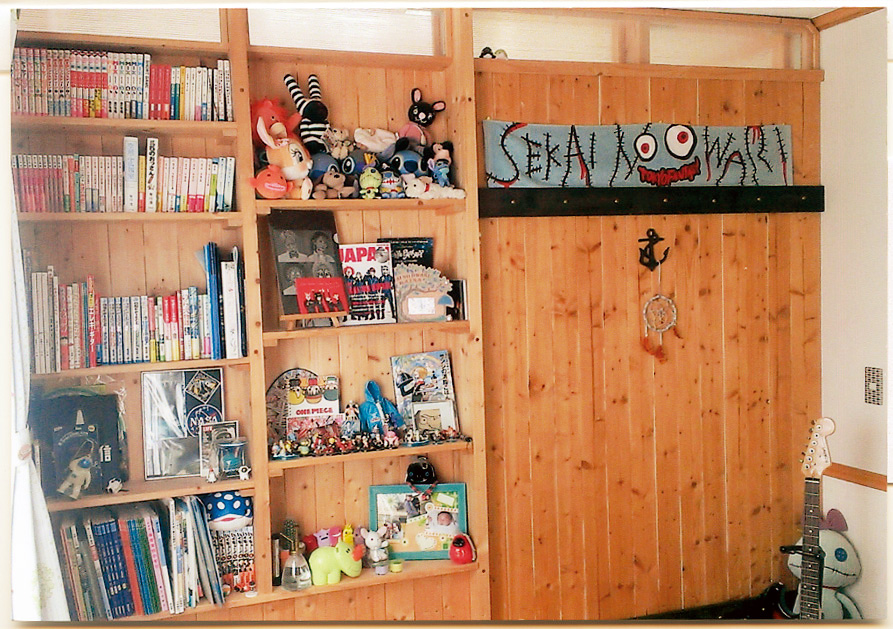

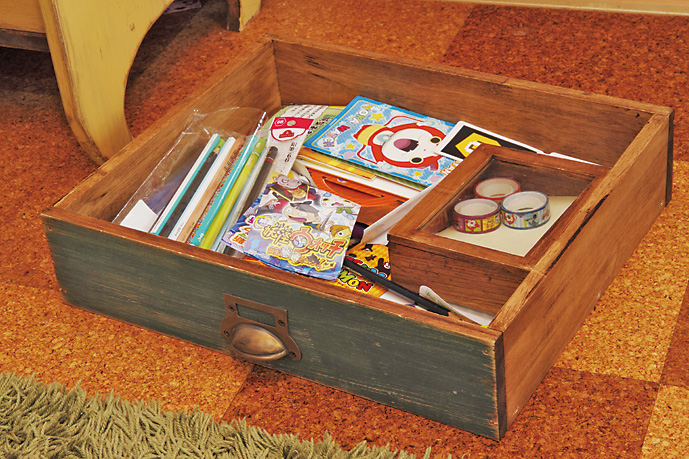

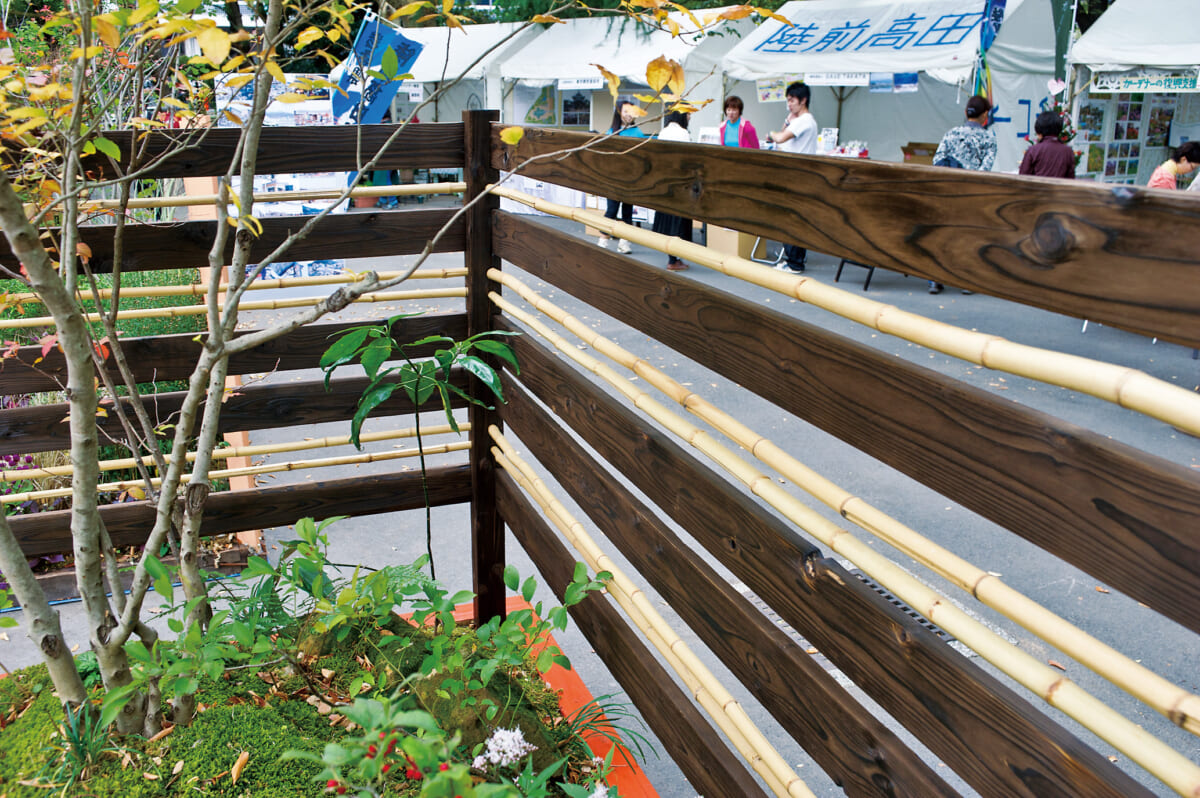

多幸の山学校には、この3年間でさまざまな建物が建てられた。そのいずれもパーマカルチャーの理念をもとに設計、施工されているのが特徴だ。使用する資材は、廃材と自然素材がメインとなっている。

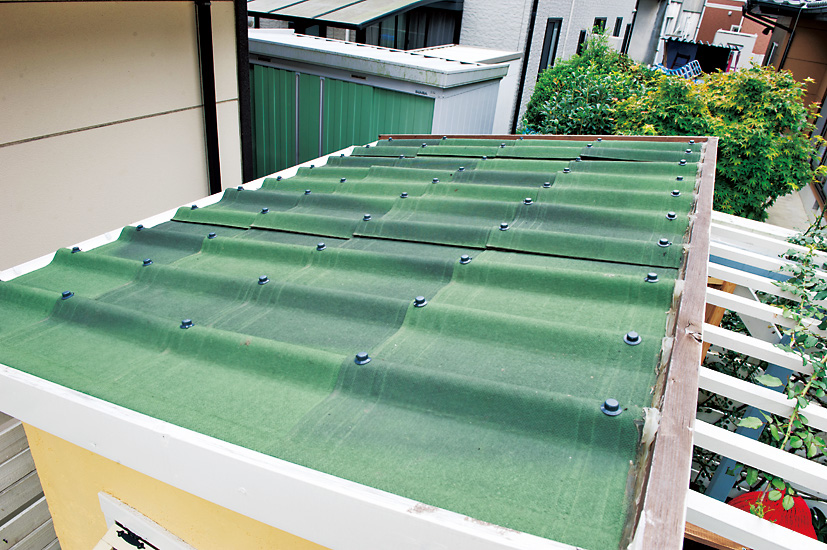

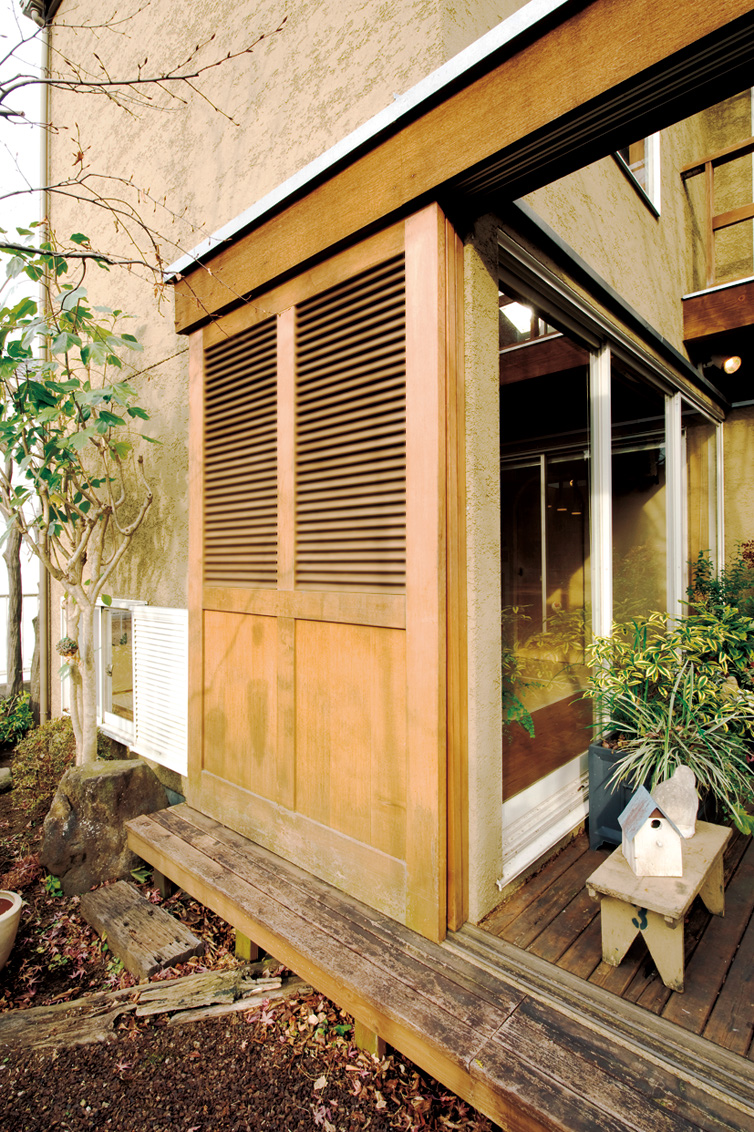

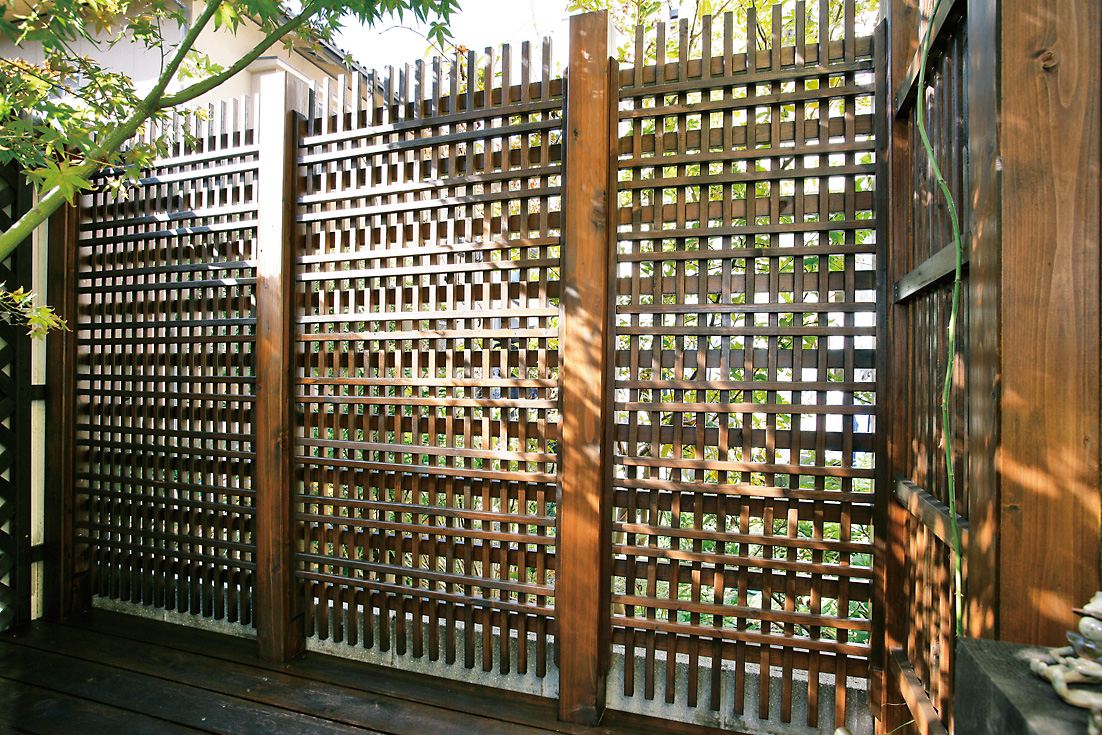

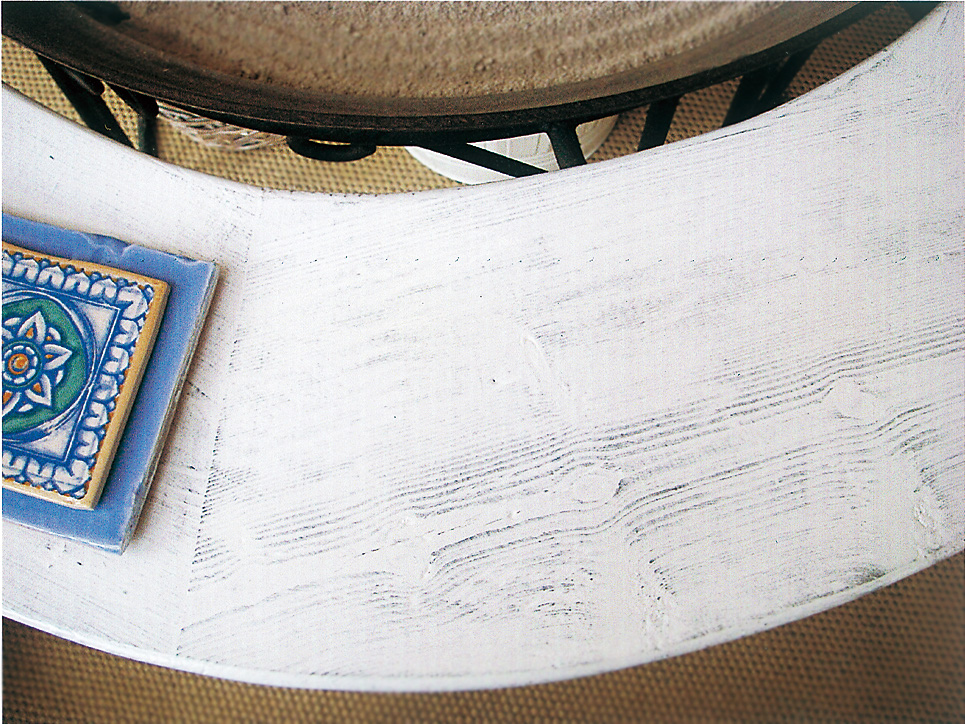

多幸の山学校のシンボルのひとつである葉っぱハウスは、建物やデッキの形状を葉っぱのようにデザイン。曲線を積極的に取り入れることで、自然の中にあるものに近い柔らかな雰囲気を醸し出している。壁は版築。赤土を主材料にセメントとワラを混ぜたものを叩いて圧縮し、台風にも負けない土壁を実現。一方、屋根をグリーンに彩る草屋根は、足場板にルーフィングを張った下地の上に、砕いたコルクとモルタルを混ぜ合わせたものを塗布。さらにピートモスと芝をミックスした層を重ねることにより、軽く、植栽の根が屋根を貫通しない構造となっている。

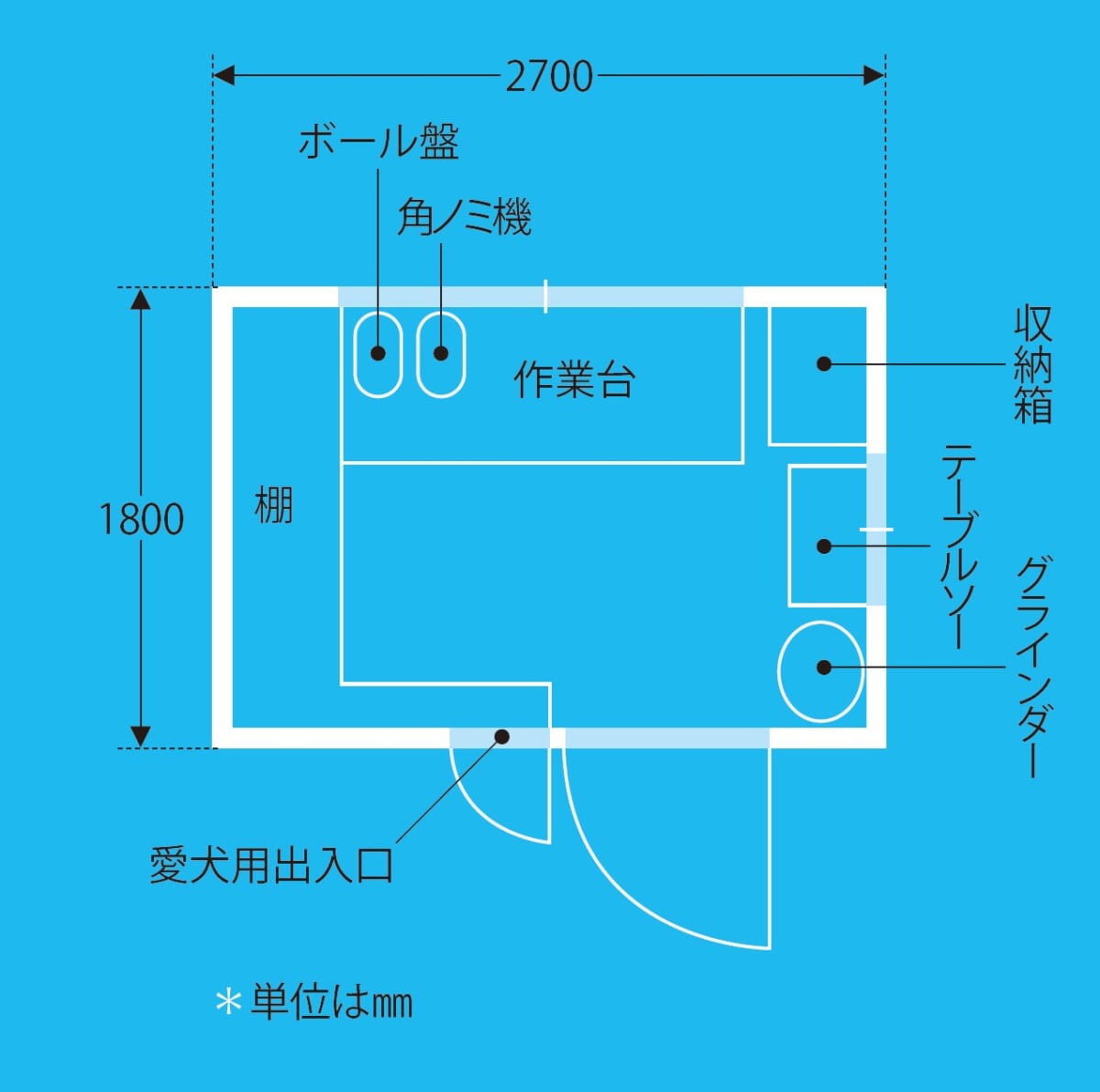

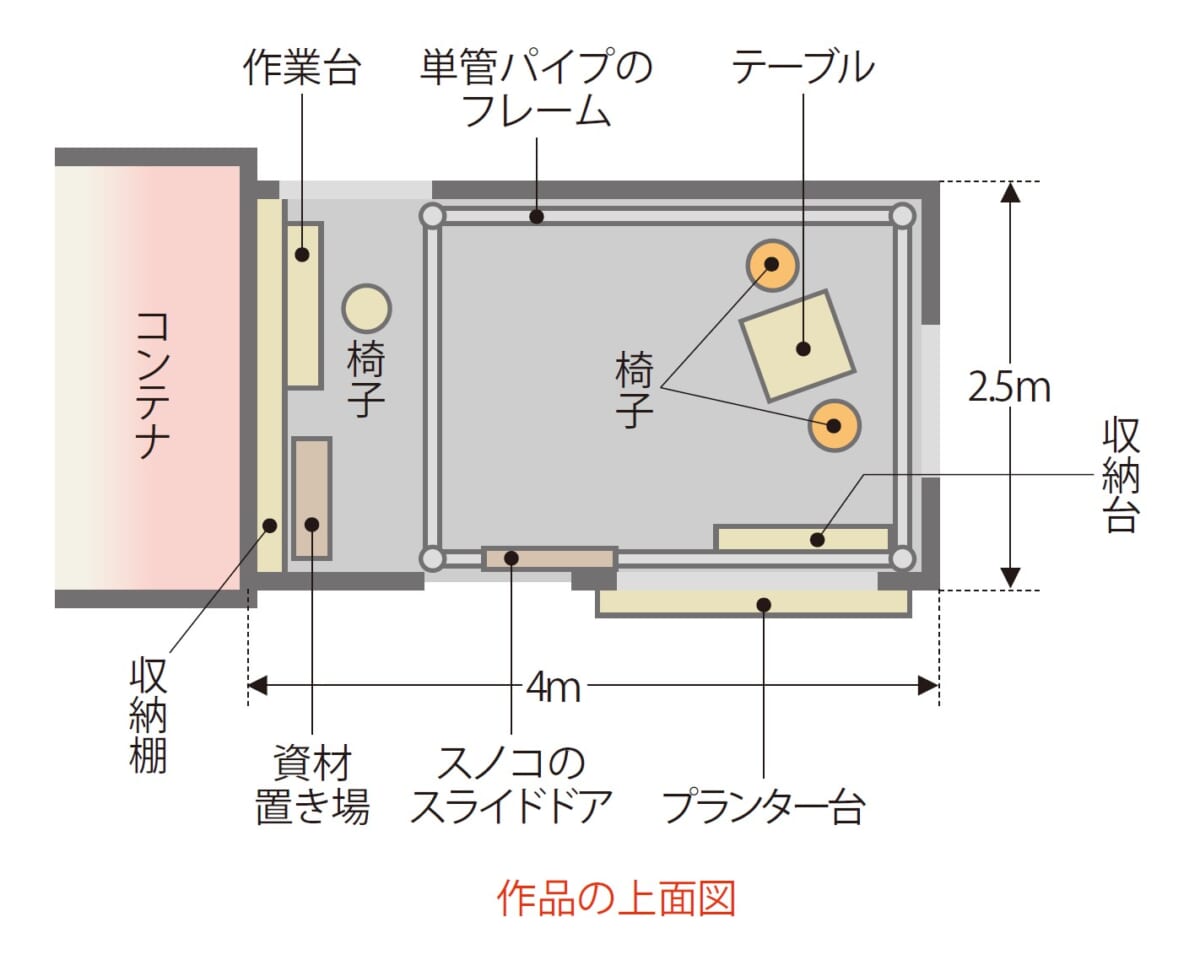

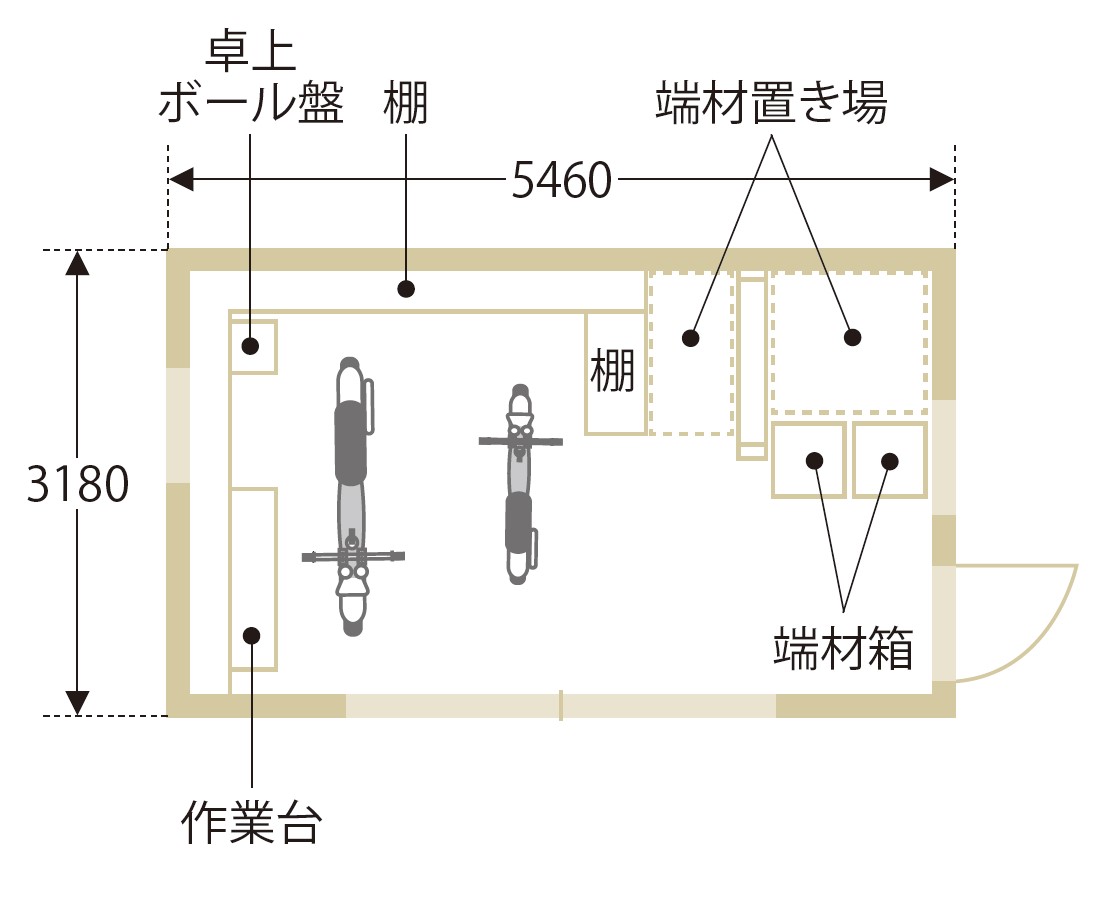

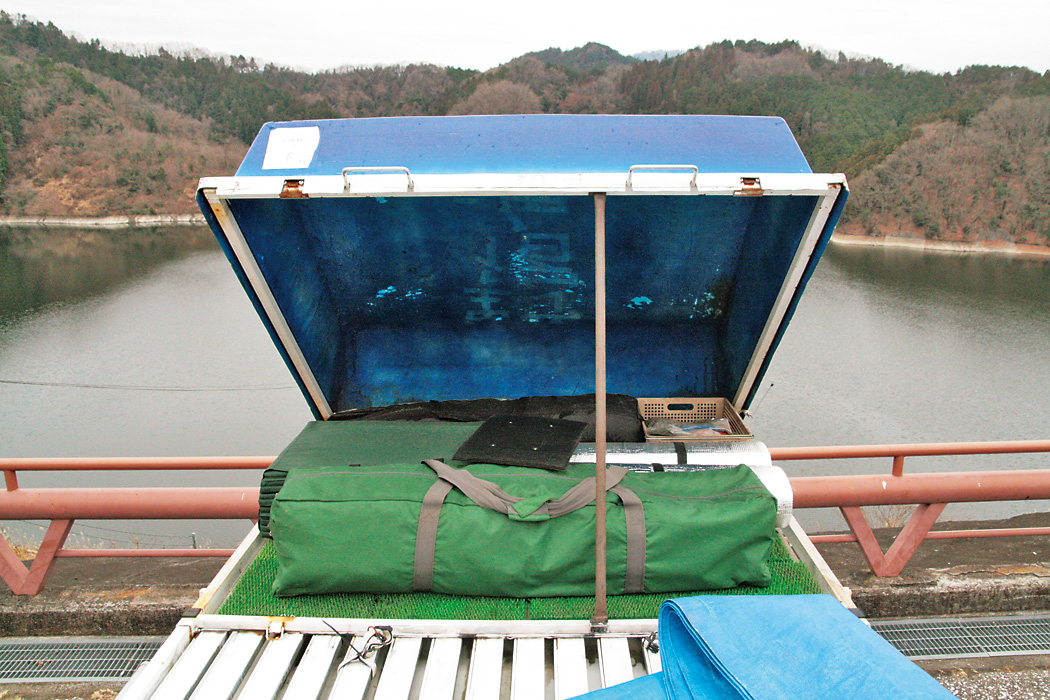

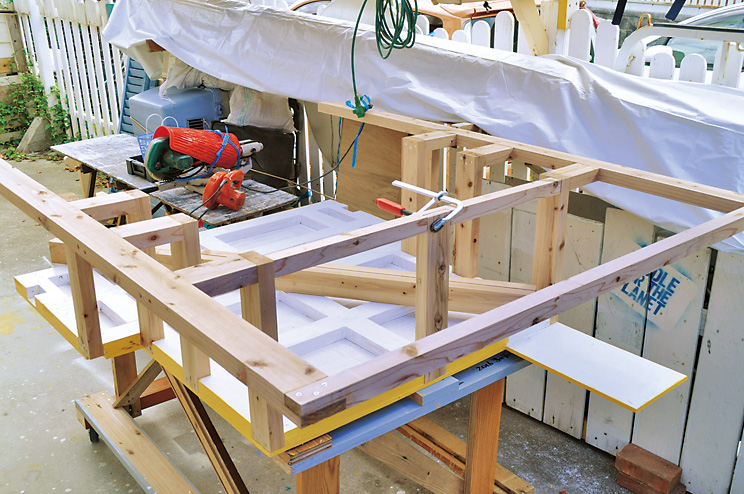

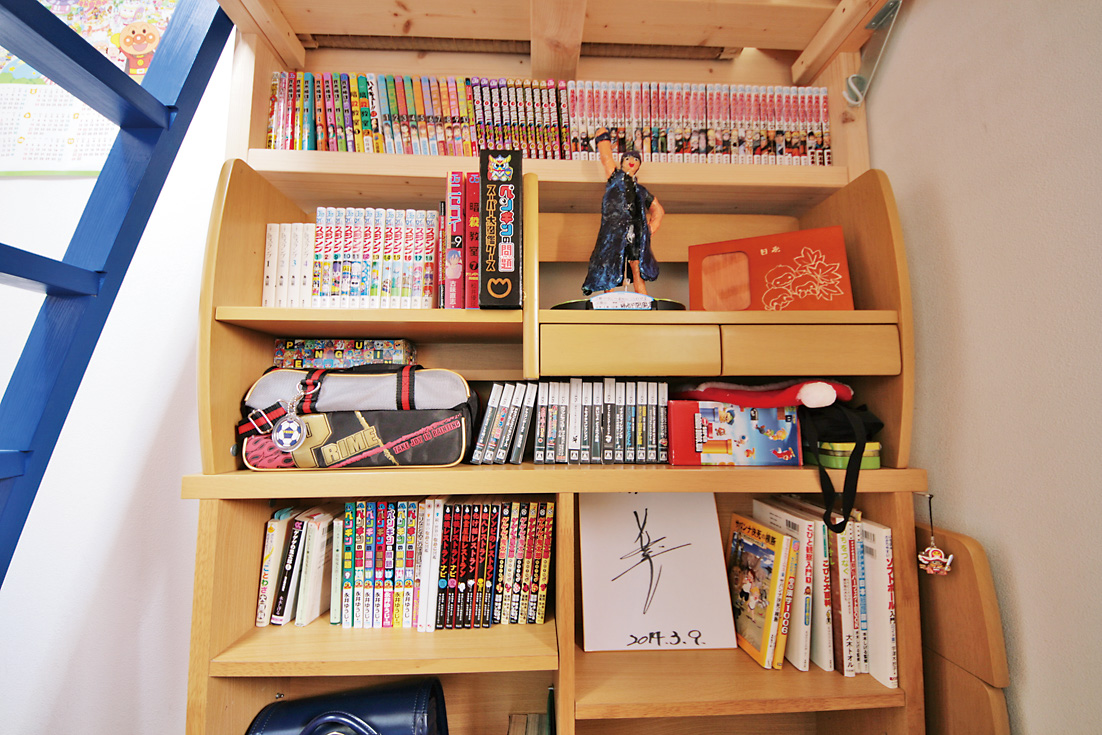

あ~り~さんに多幸の山学校を紹介され、今やその魅力の虜となり、各建築プロジェクトの施工を中心になって引っ張るのが山口暁さん(以下、アキラさん)。普段は和歌山で活動しているアキラさんだが、いつでも泊まり込んで作業ができるよう、フィールドに別荘を建てた。なんと廃材のボートをベースにした小屋だ。

「冬は寒いから沖縄で過ごそうと考えてたら、敷地近くにボートが捨てられていたのを見つけてピンときてね。車で引っ張ってここまで持ってきて、ボートハウスにしたんです。材料はほとんどが足場板。ここで作る建築は足場板が主な資材になることが多いんだけど、なんかハマっちゃったよね、足場板建築(笑)」(アキラさん)

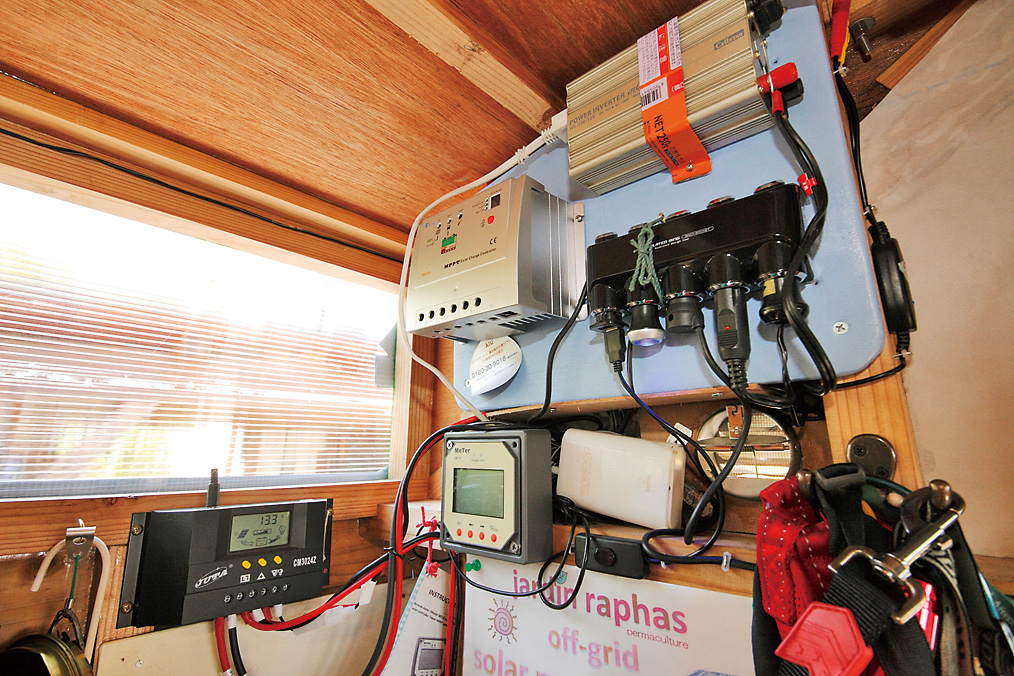

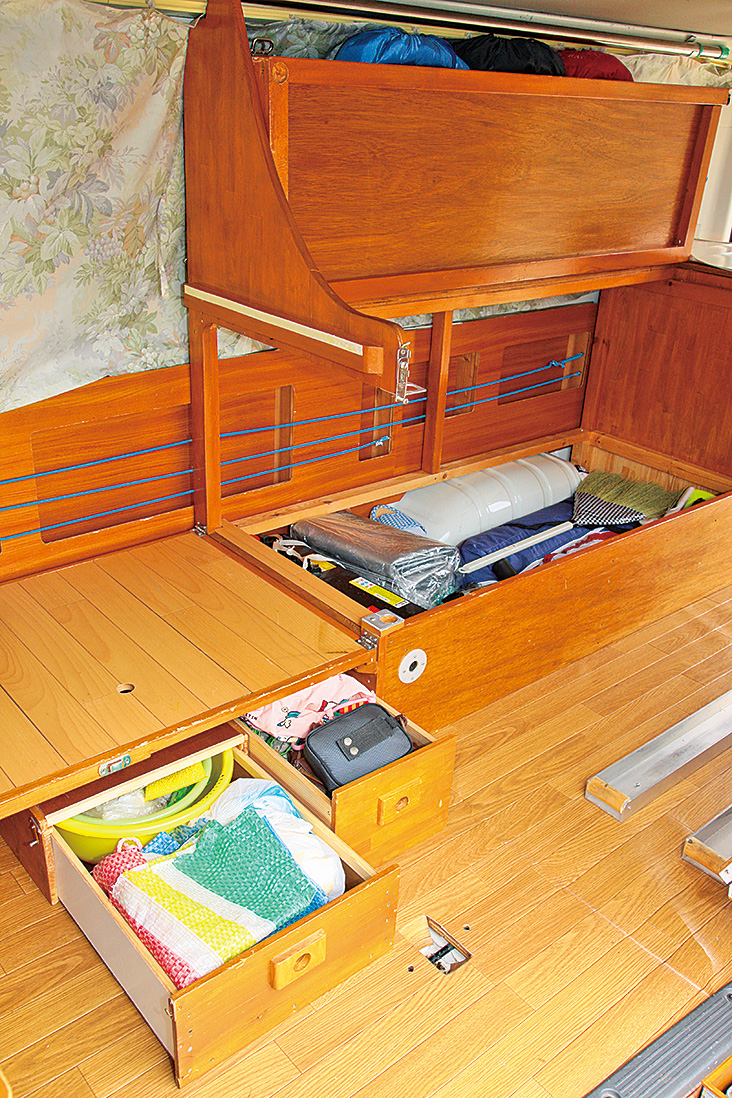

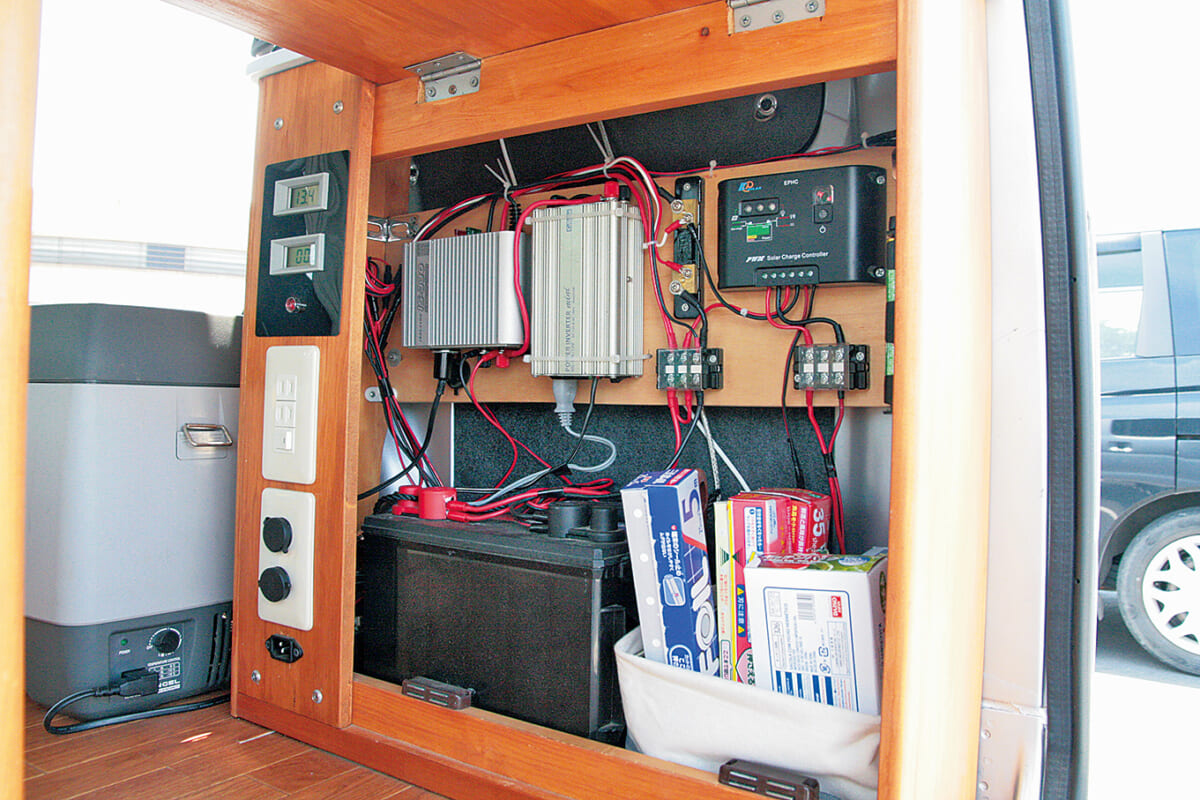

ボートハウスのドアを開けると狭小空間ながら、収納兼ベッド、キャビネット&シンク、ミニ書斎が配置されており、なんとも居心地がよさそう。照明は落ち葉のランプシェードでカバーされ、電力供給するのは屋根に設置したソーラーパネルだ。

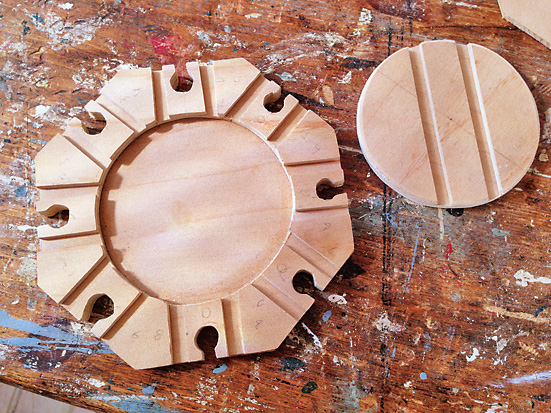

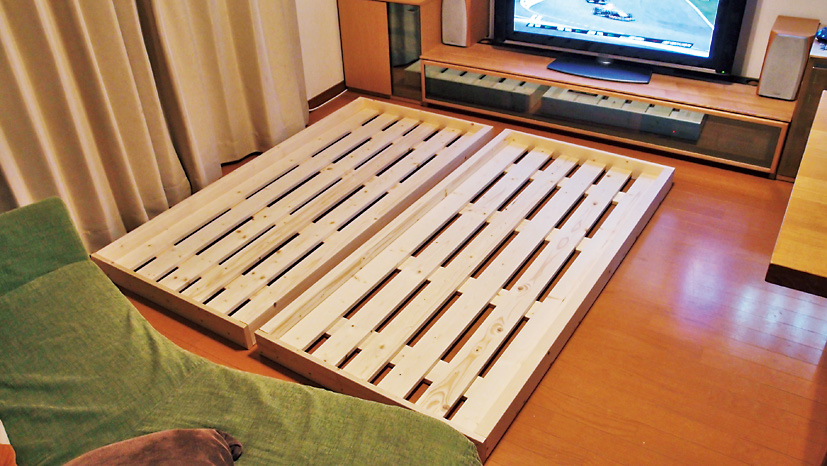

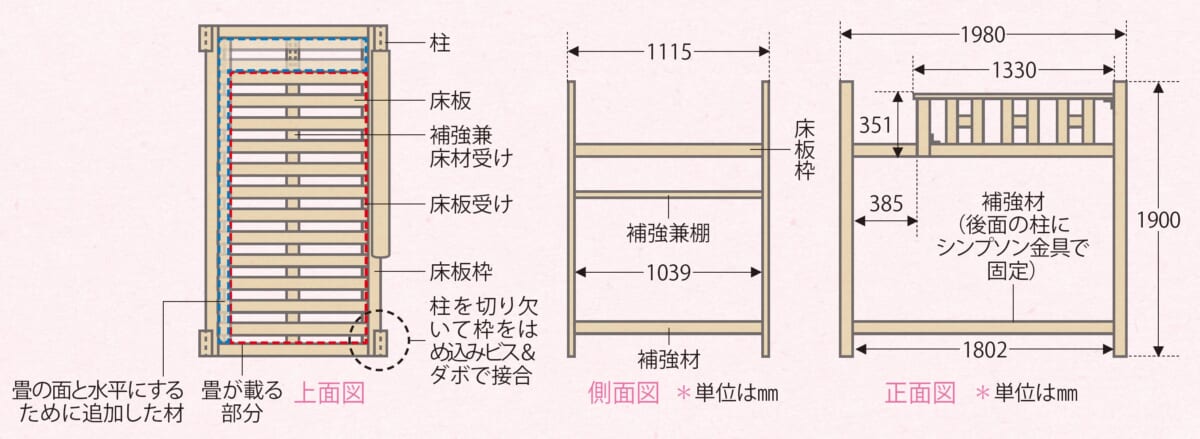

そんなアキラさんの多幸の山学校での最新作が、あぶさんの別邸になるという高床式のジオデシックドームハウス。もちろん材料は足場板。五角形と六角形のパネルを組み合わせたユニークな建築方法の小屋だが、そんな実験的な小屋作りを実際に体験できるのだから、DIY好きなメンバーはたまらない。

建物をビルドしながらコミュニティをビルドする 多幸の山学校に集まるメンバーは、沖縄に暮らす人はもちろん、あ~り~さんがモバイルハウスの旅で出会った日本各地の友人や、噂を聞きつけた沖縄旅行中のバックパッカーがフラっと参加することもあるという。そんなバラエティあふれる人々の人生が交差し、建物ができあがっていく。こんな面白い場所、面白いコトがあるだろうか。

パーマカルチャー建築はユニークなアイデアや構造が魅力だが、その分ひとりで作るにはハードルが高い。葉っぱハウスの版築がいい例で、土を掘るだけでかなり労力を要することは想像に難くない。だからこそ、みんなで作るコミュニティビルドなのだ。

あ~り~さんが話すとおり、さまざまな人がその個性や能力を発揮して、ひとつのものを作り上げる。そこには人と人が交わったエネルギーが生まれる。関係が生まれる。共鳴する。その関係が、その響きが、また新しい何かを創る。クリエイティビティが循環していくのだ。そして、みんなでひとつの建物をビルドしていく過程で、コミュニティ、つまり共同体もビルドされていく。その共同体はさまざまな個性を内包し、自由と多様性を許容する。

歴史をさかのぼれば、住処作りは大勢の人が参加した共同作業だった。つまり、彼らが行なっていることは、現代にアップデートされた人間本来の暮らしの再現なのではないか。本当の豊かさとはいったい何か。社会情勢や経済不安に苛まれ、さまざまな場所で分断が進む現代社会において、彼らの活動はひとつの希望であり、社会へのカウンターアクションだと思う。これははたしておおげさに聞こえるだろうか?

多くの幸せを生む、こんな素敵な山学校が日本各地に生まれることを願ってやまない。

取材・文◎設楽 敦(編集部)/写真◎田里弐裸衣、一部製作者提供

*掲載データは2021年4月時のものです。