今さらながらの感もあるが、軽トラはやっぱりエライ! よく働くし、コストも安い。軽トラを使わずに何が田舎暮らしなのさ! と興奮ぎみにしゃべる人もいれば、軽トラがなかったら里山では生きていけない! と断言する人も実際にいる。で、もっとすごくて楽しいのは、その軽トラをさらに便利にしようといろいろなDIY的アイデアを凝らすことだ。

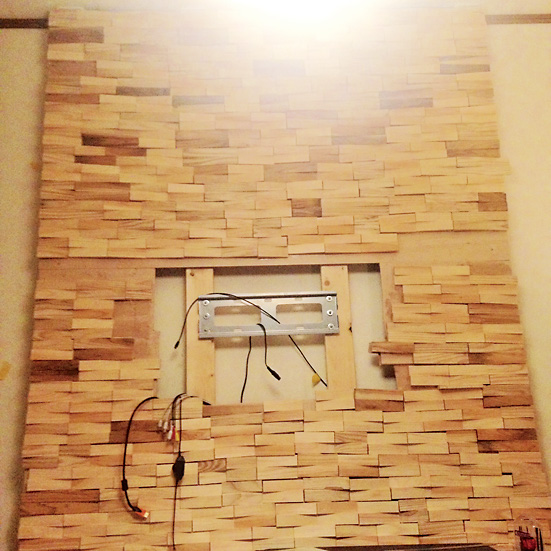

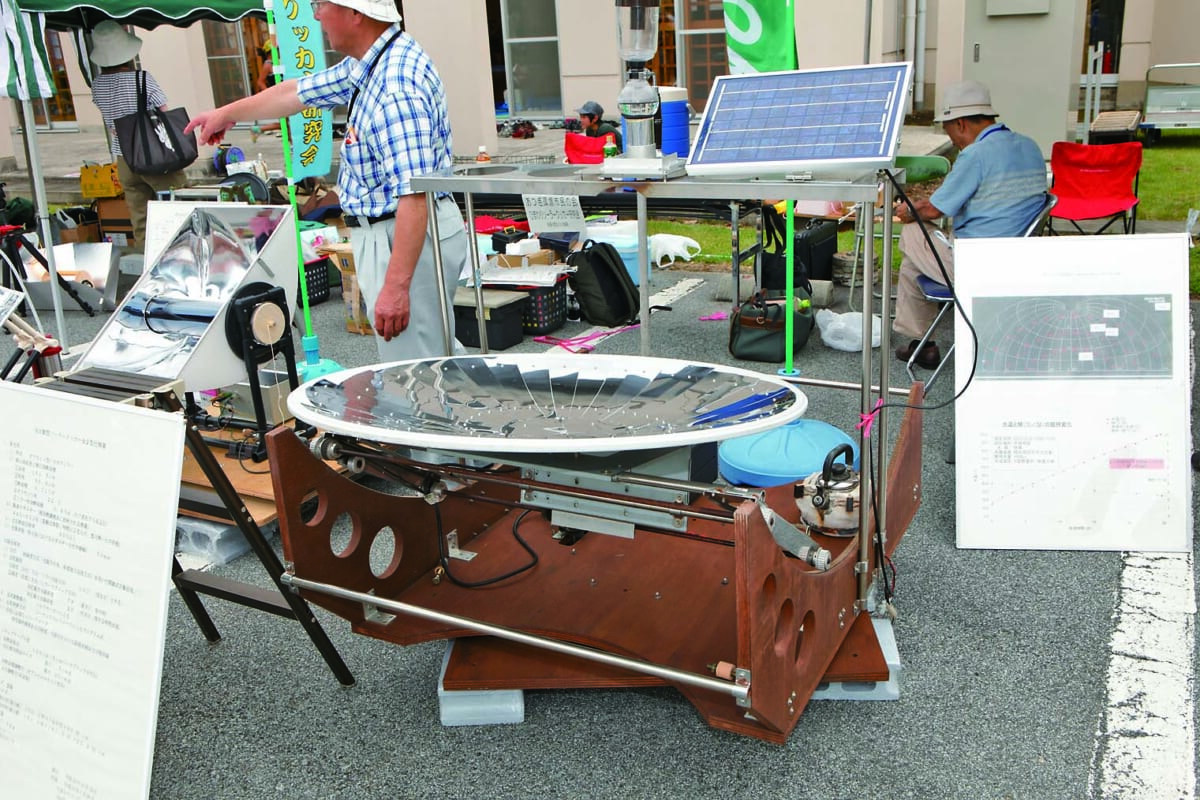

荷台の収納力をアップしたアイデア軽トラ。オーナーはチェンソーカービングの世界チャンピオン、栗田さん

ポイントは荷台の活用

軽トラがエライ理由はいくつかあるが、たとえばこんなことだ。

◎4WDなら田んぼの畔道(あぜみち)だってフツーに走れる。

◎荷台に猟犬を入れたケージを積み、森深く分け入り、猪を撃ちに行く。

◎小回り力がすごい! 最小回転半径が3.6mだって!ちなみに筆者の愛車、スバルの場合は5.5mだ。

◎軽トラにはダンプだってある。以前、ガーデン木工の連載をしていたアポロ佐藤が、運んできた砂を下ろすとき、感動した。中古で35万で買ったらしい。土木系DIY派にはおすすめ。

◎荷台の寸法を知ってるか?内寸で長さ1940mm、幅1410mm。これはサブロク合板を置いてみて、合板の両側に両手が楽に差し込めて荷捌きに都合のいい寸法だ。これをすごいと思わなかったら、君はDIYerじゃない!フルフラットにしたワゴンやSUVの室内にフルサイズの合板を載せるときって、けっこう大変なんだよね。

とまあ、挙げればきりがないが、今回はとくに、里山で活躍しているいくつかの軽トラSpl.バージョンを紹介したい。

ポイントは荷台だ。まず、ライトな例から。プラスチック製の結束バンドで、太い塩ビ管を軽トラの鳥居(キャビンのリヤ外側の骨組み)に固定し、ホウキや測量用の標尺など、長尺物の収納にしている建設業者の軽トラ。塩ビ管と結束バンド。これだけで荷台の整理力がめっちゃ違ってくる好例。これはぜひ真似をしたい。

千葉県いすみ市のホームセンターの駐車場に停めてあった軽トラの荷台には、太い塩ビ管を結束バンドで鳥居の柱にくくりつけ、中にホウキや計測用の標尺を入れてあった。ぜひ、マネしよう

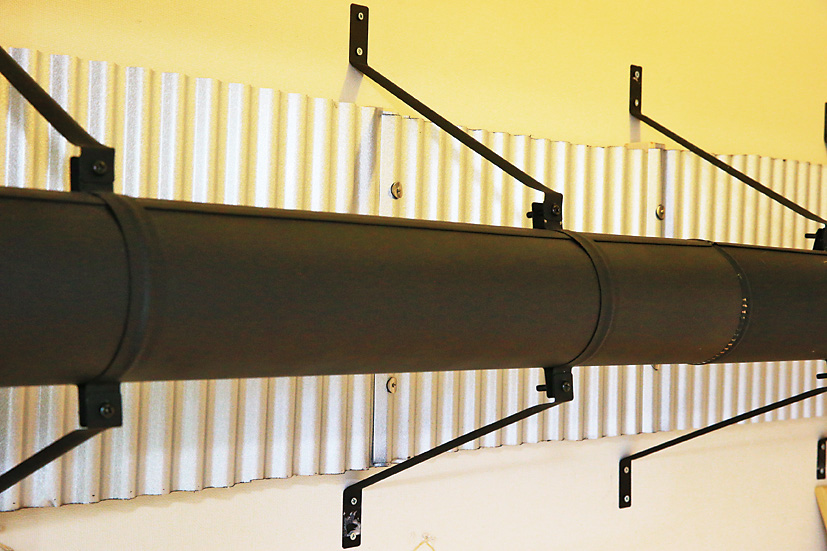

もうひとつ。コンパネで自作のアオリを立てて、積載力を高める方法はよく見るが、これはアングルと木材の骨組みにブリキの波板を打ち留めて左右のアオリにした軽トラ。ブリキを斜めカットしてあるのがなぜかおしゃれ。もちろん、荷台のリヤ側に長尺物を載せるためのフレームもついていた。ちなみにオーナーは建築塗装業。

千葉県いすみ市の国道沿いで見た軽トラは、斜めにカットしたブリキを張って高いアオリを装備していた。建築塗装が本職というオーナーの自作だ。長尺物を積むためのフレームはアングル

また、もうひとつのポイントは塗装。これはわかりやすい。実用的な工夫じゃなくて、イメージアップあるいはイメージチェンジが狙い。ドゥーパ!本誌のスタッフも元は白かった軽トラの車体を緑に塗っちゃって、けっこう満足してるらしい。写真は千葉県いすみ市で見つけた真っ赤な軽トラ。ボロボロの車体を隠すために自分でスプレー塗装したとか。ラフな塗り方がなんかかっこいい。

真っ赤に塗装した軽トラ。とにかく目立つ

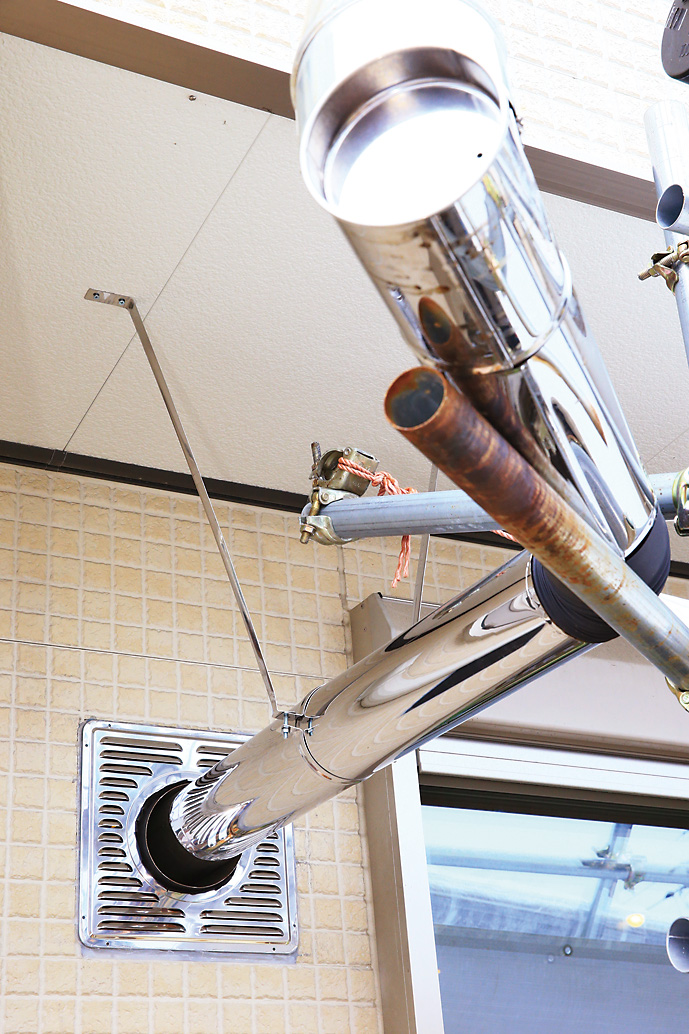

ハードな例では、荷台にクレーンを取り付けちゃった例。オーナーは釣り好きで、川でFRPのボートを積み下ろしするときに重宝しているとか。このクレーンは荷台の床に支柱をボルトで固定、アームの昇降は油圧式、アームの長さを調整しながら、ハンドウインチで重量物を巻き上げる方式。オーナー曰く最大荷重は500kg。8年前、約1万5000円で購入し、自分で取り付けた。本誌で調べた限りでは、この商品は現在売っていないが、これとかなり似ている「トライパワートラッククレーン」という商品が売られている。ちなみに「トライパワートラッククレーン」は、最大荷重450kg、価格は税込で2万5000円くらい。

キャビンの後ろの左側にクレーンを取り付け、重量物の積み下ろしに使用

アームは手押しで昇降する油圧式。アーム自体も360度回転できる

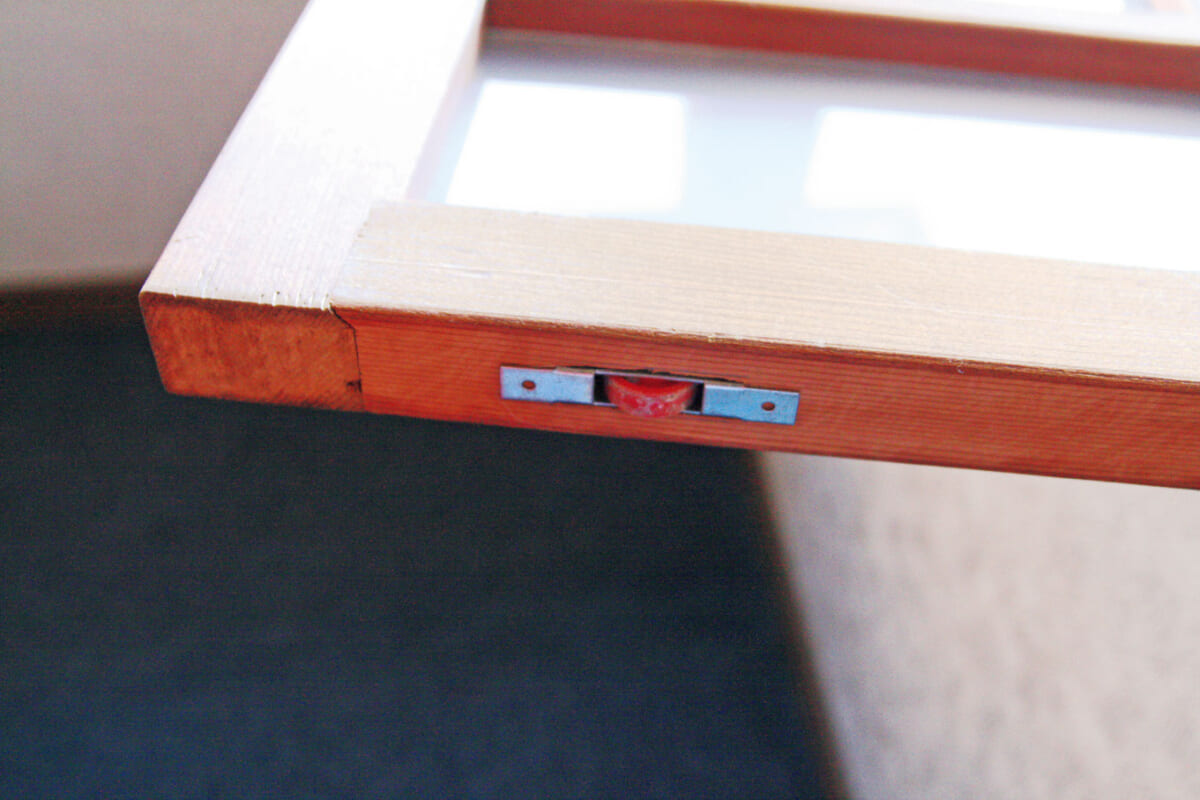

使用しないときはこの状態。支柱からアーム(赤い部分)をはずすことも可能

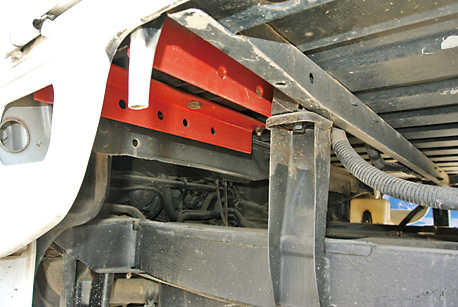

支柱は荷台の床にボルト締め。補強の鉄材(赤い部分)も入れた

荷台の下からも補強の鉄材(赤い部分)を入れた

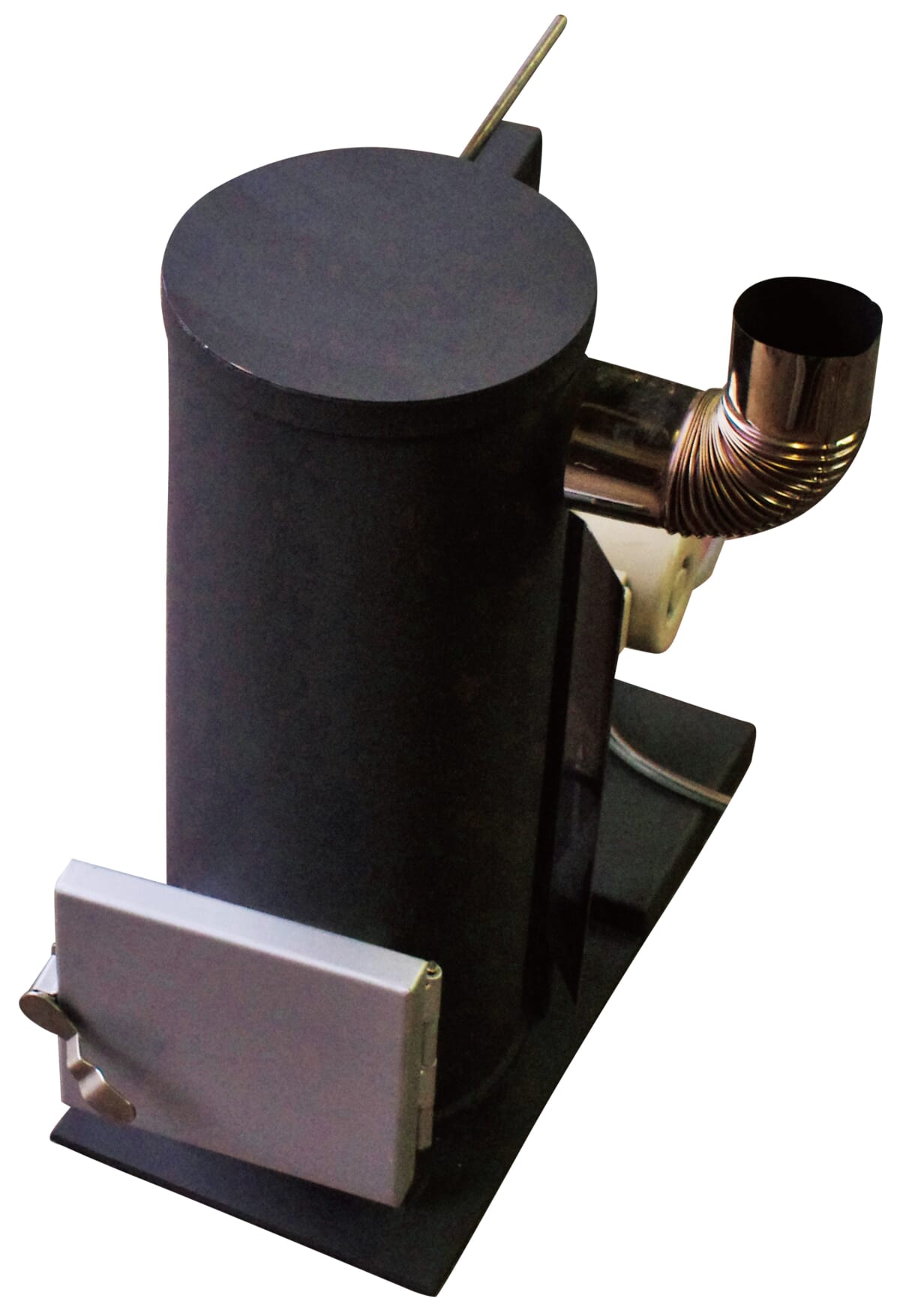

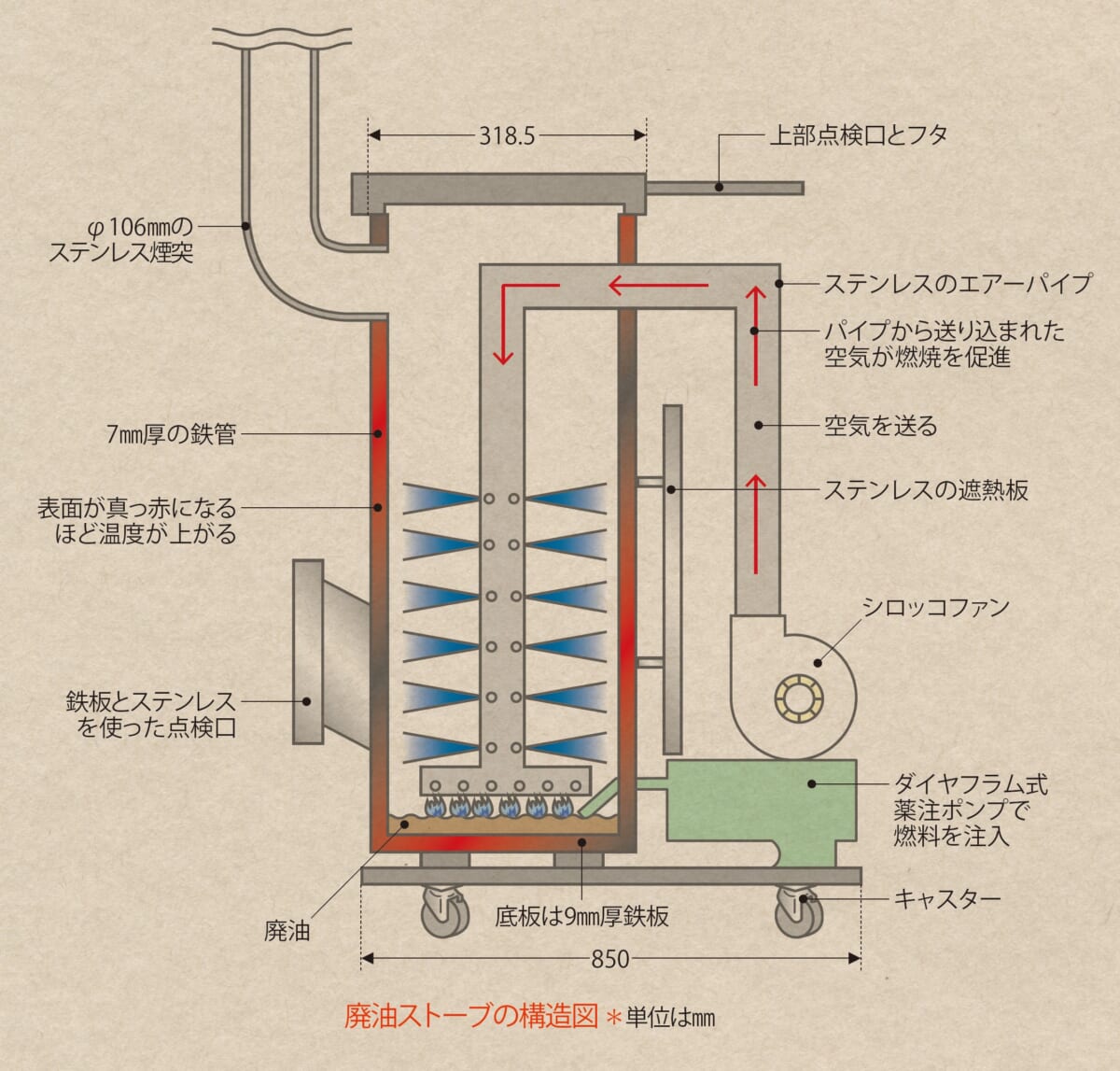

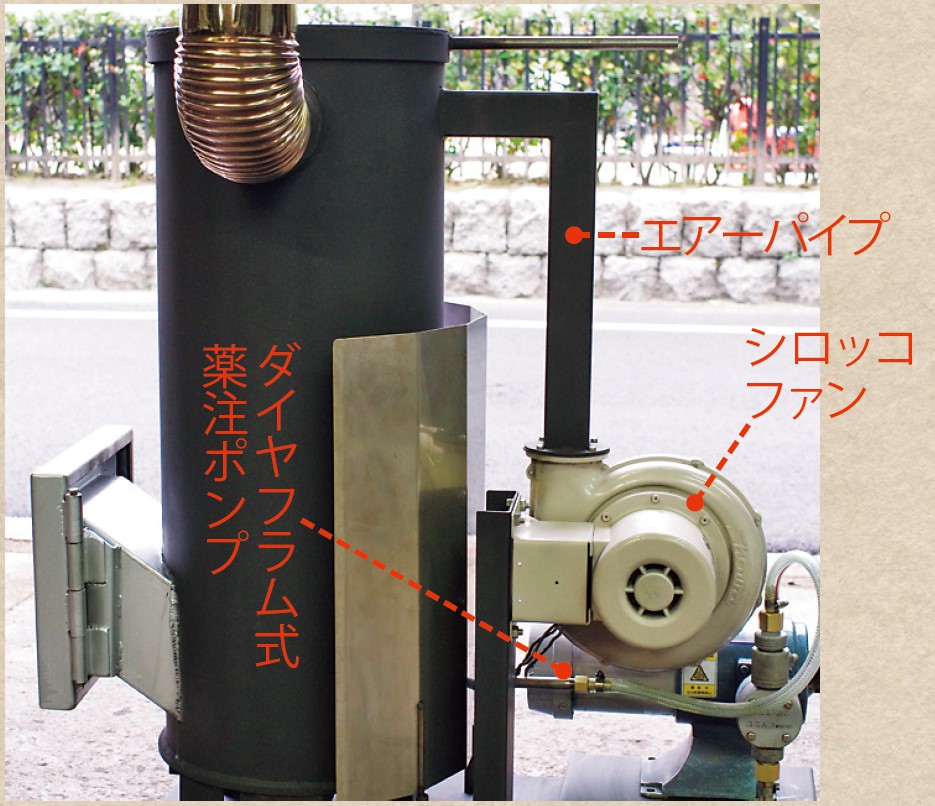

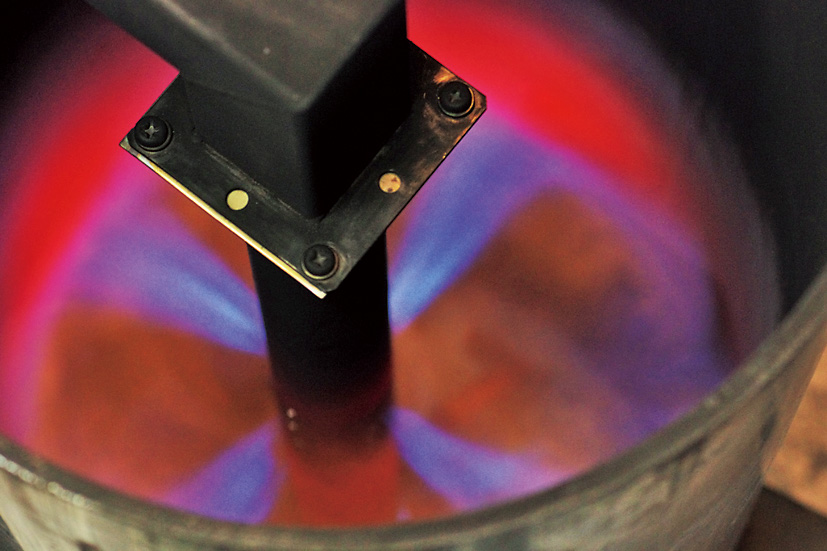

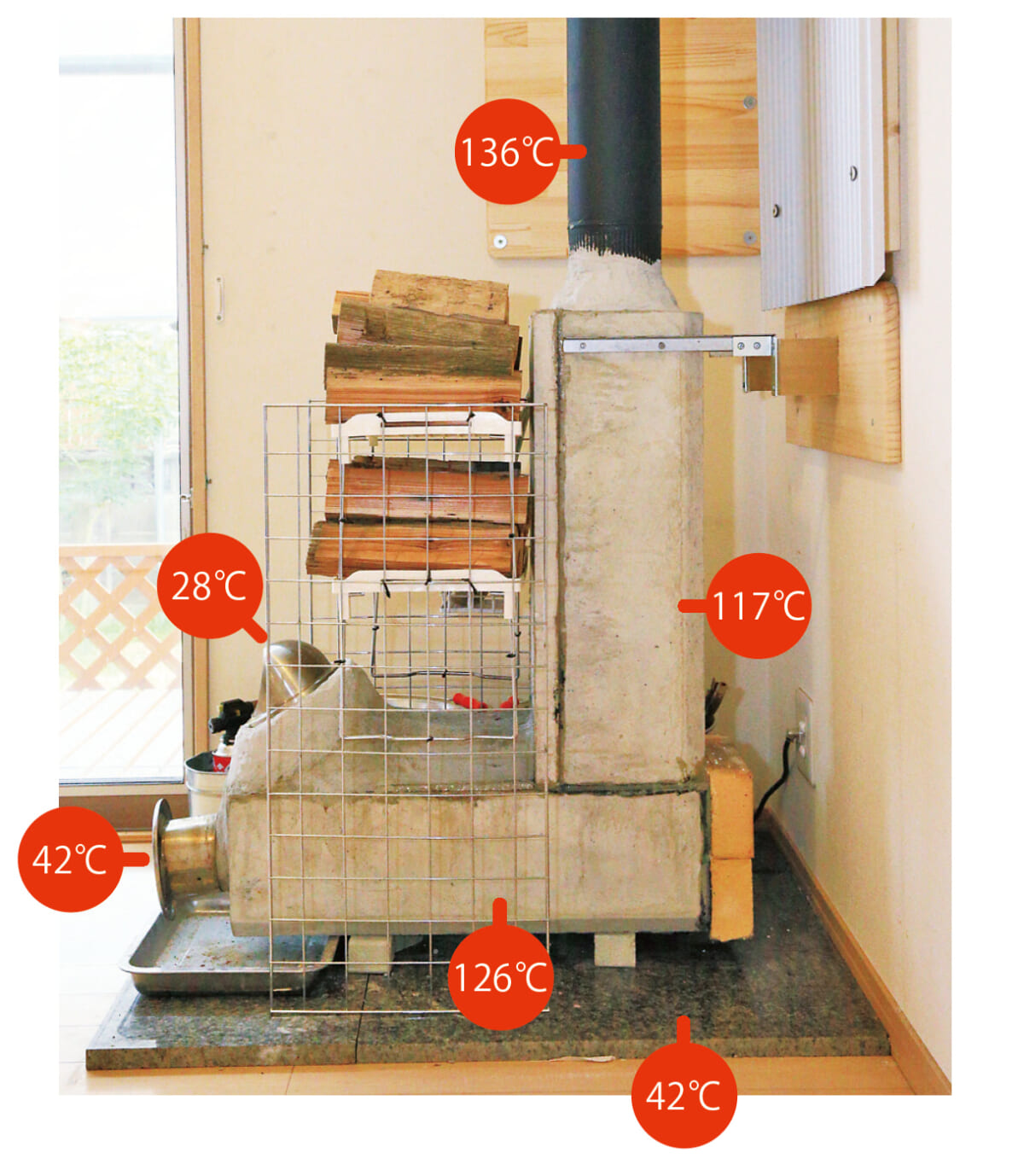

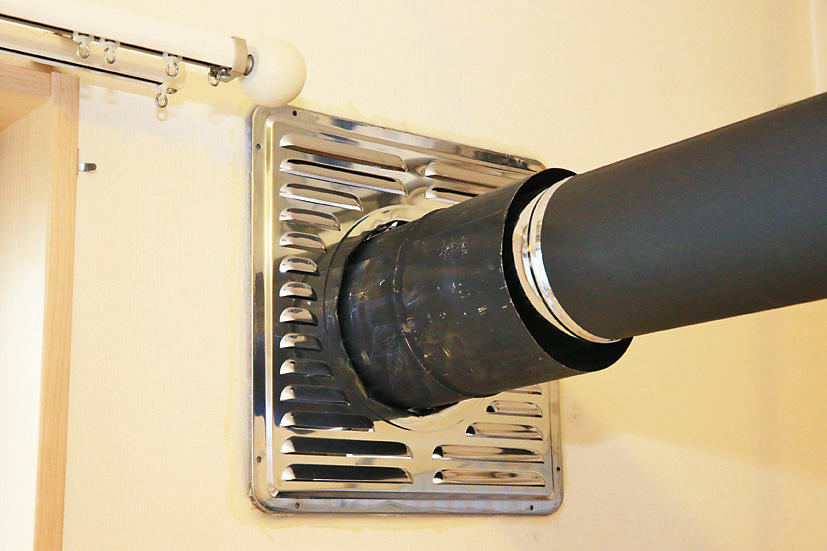

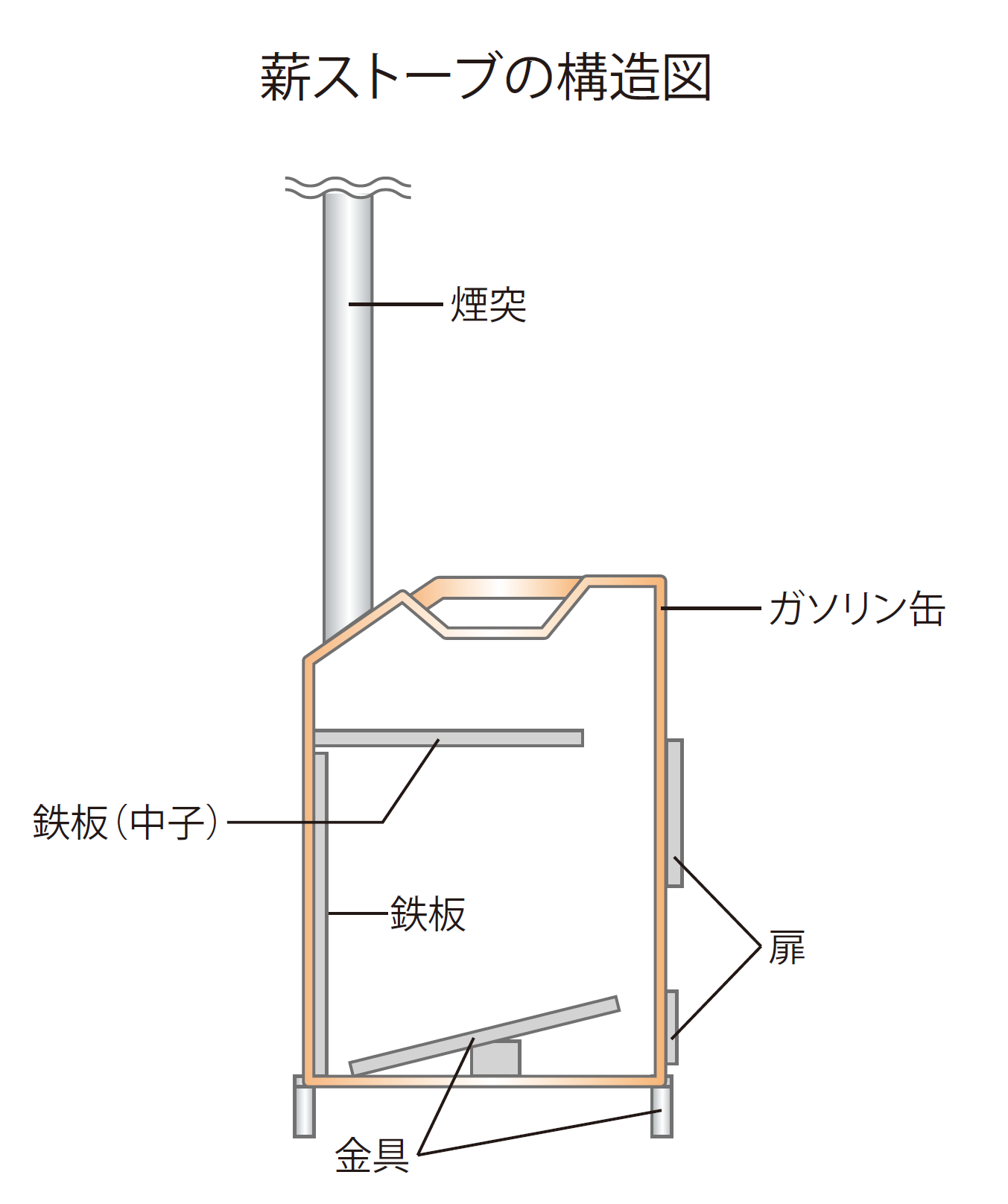

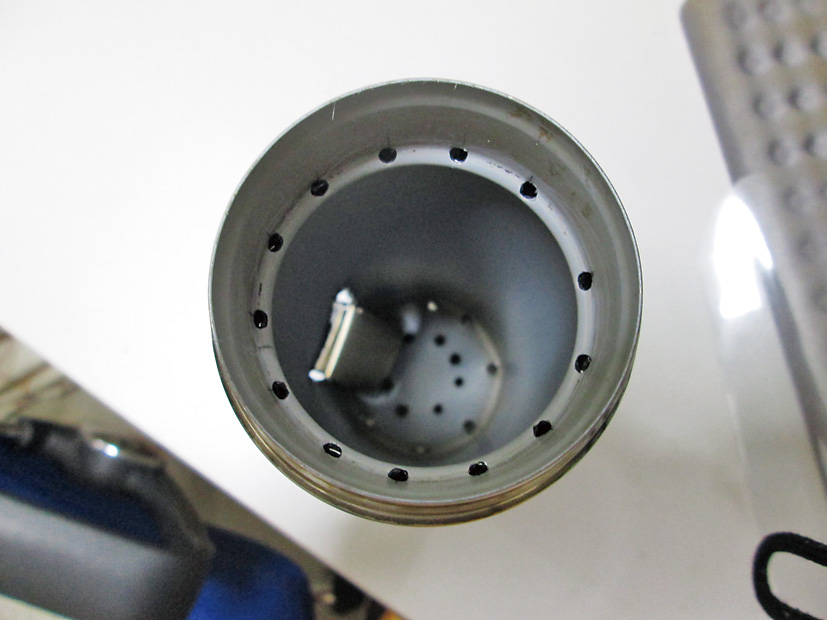

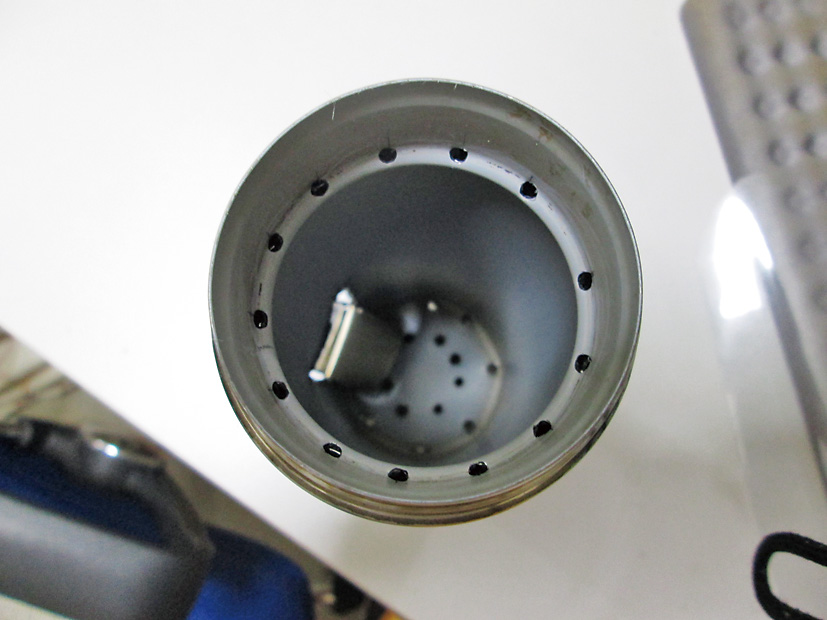

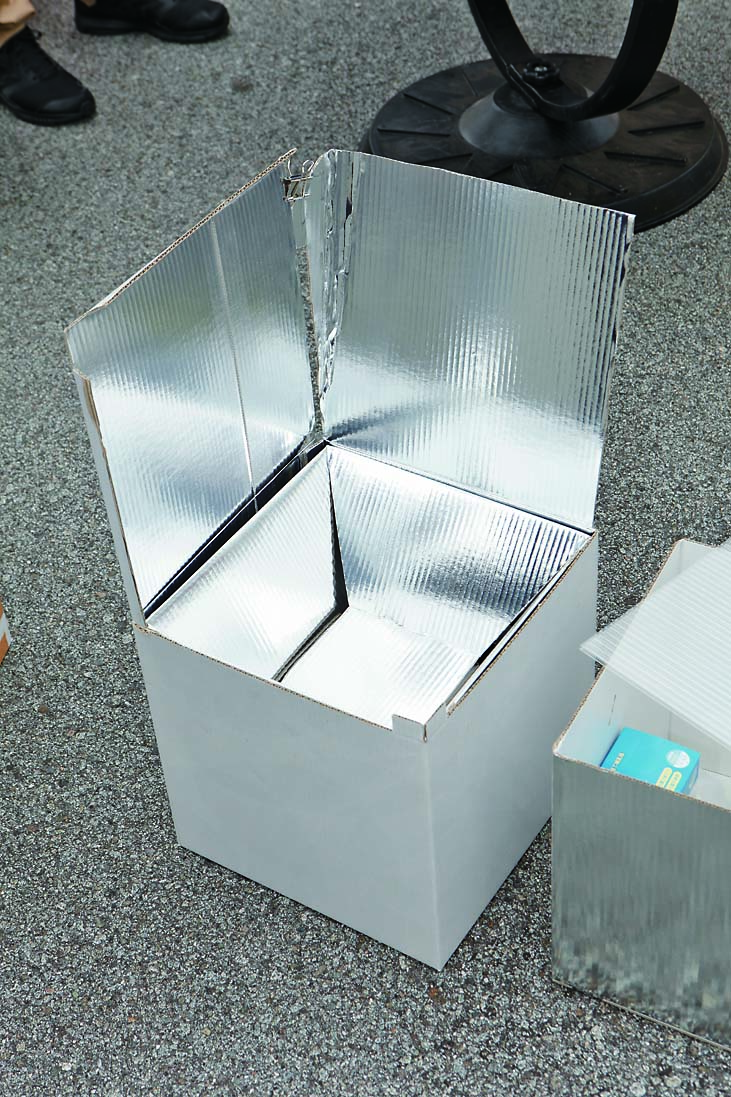

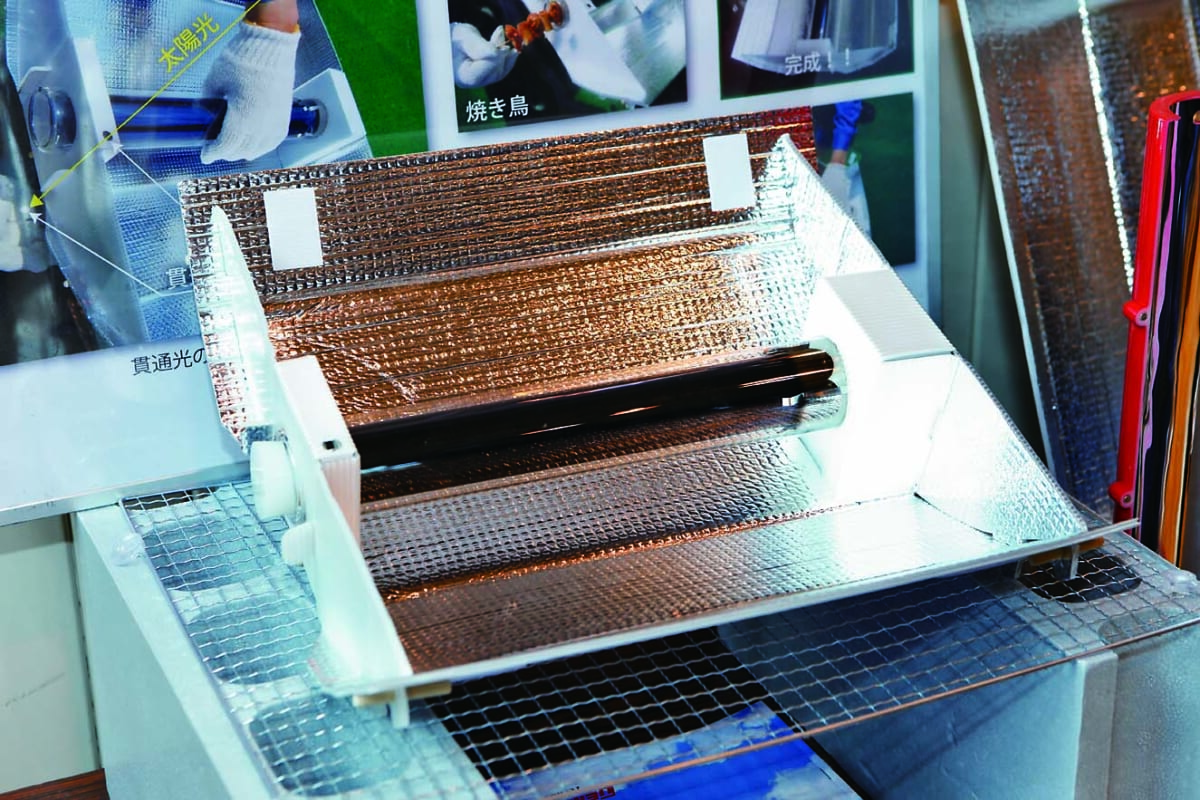

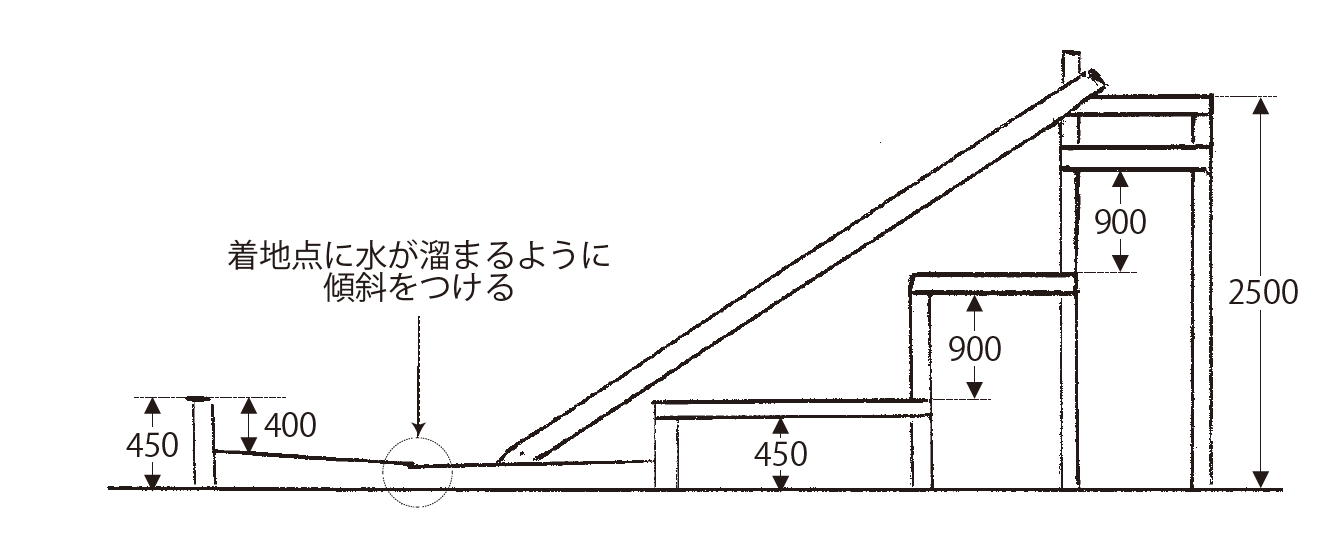

ちょっと流れが違うが、その迫力に負けてつい紹介したくなるのが焼き芋屋の軽トラ。まず荷台に薄い鉄板を張った厚めの板を敷き、その上に断熱ボードと薄い石を敷く。その上にストック用の芋を収納し、さらにその上に自作の鉄板ストーブを載せ、薪をくべ、芋を焼きながら、路地から路地を回る。ちなみにこのストーブ、作ってから25年間、トラブルなしとか。ついでに買っちゃった焼き芋、おいしかったです。

鉄板を加工して作った大型のストーブを荷台に載せた軽トラ

荷台の右側のアオリを下ろすとしっかり断熱しているのがわかる。薄い鉄板を張った厚めの板を敷き、その上に断熱材を敷き、さらに薄い石を敷く。ここがまだ焼いていない芋の貯蔵スペース

これが正統派軽トラDIY仕様

最後に、ドゥーパ!的な実例をひとつ。

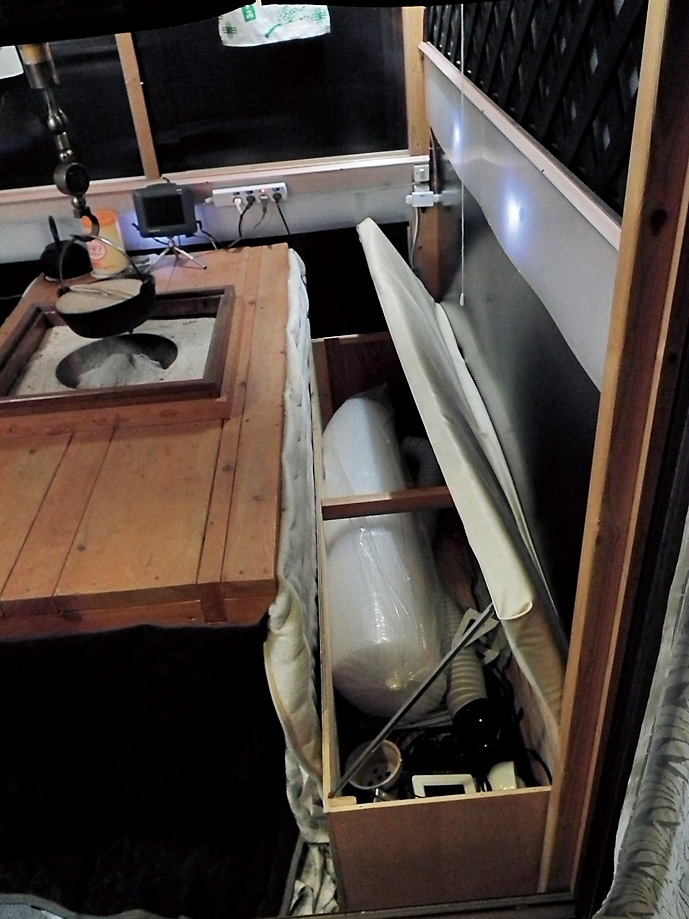

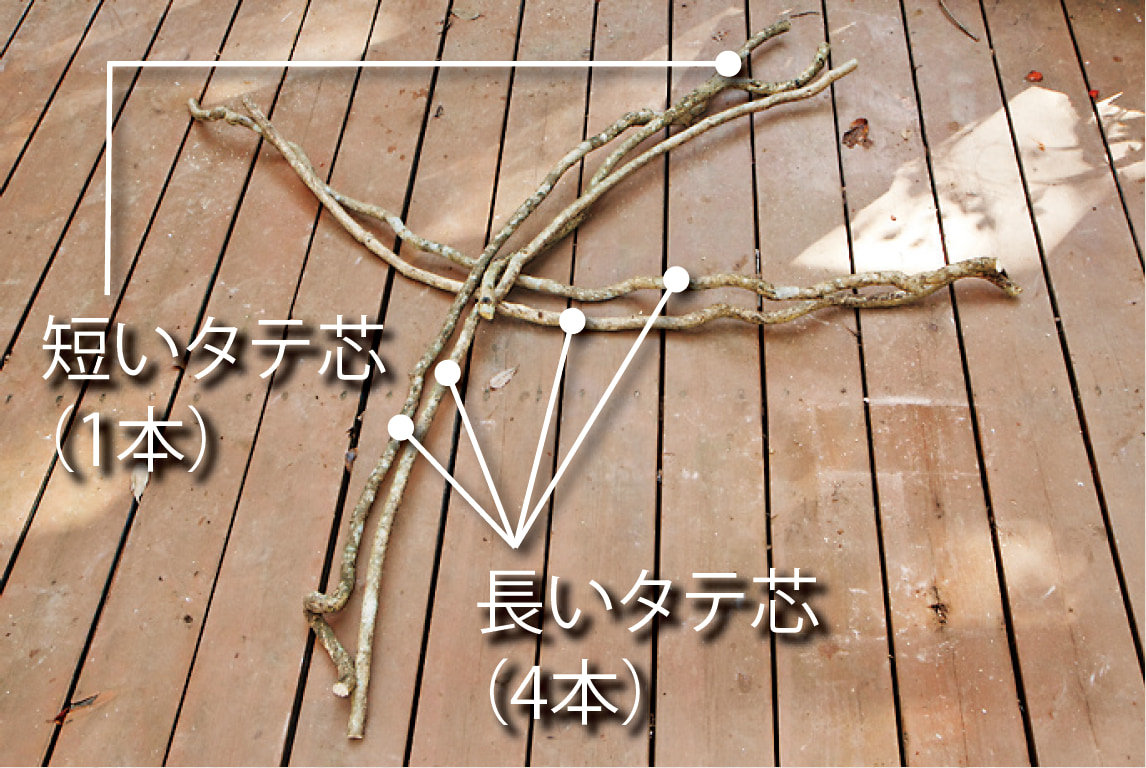

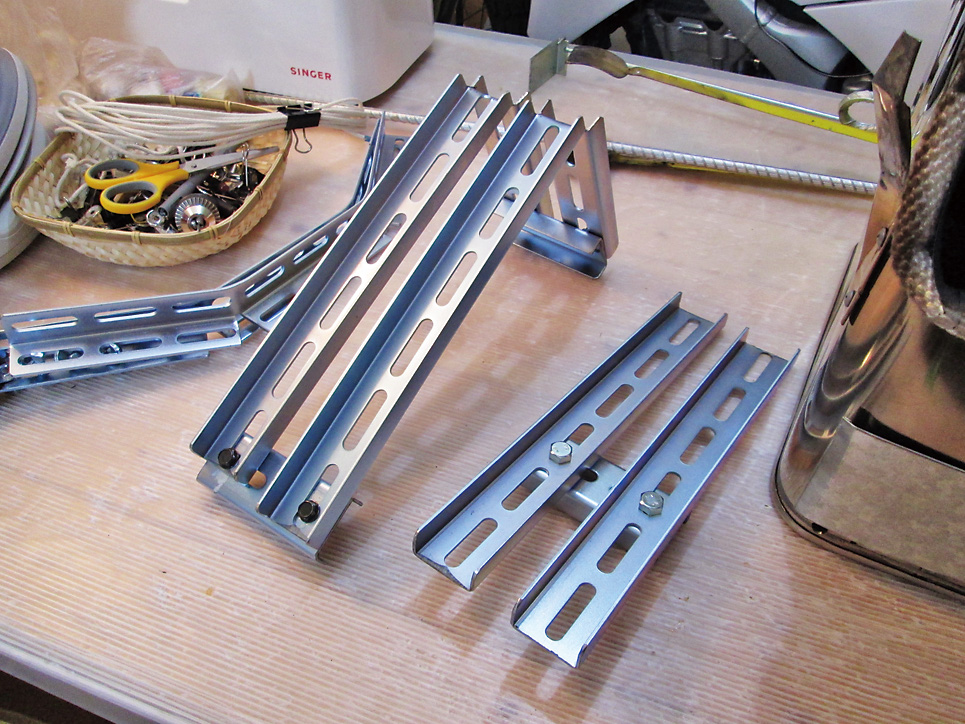

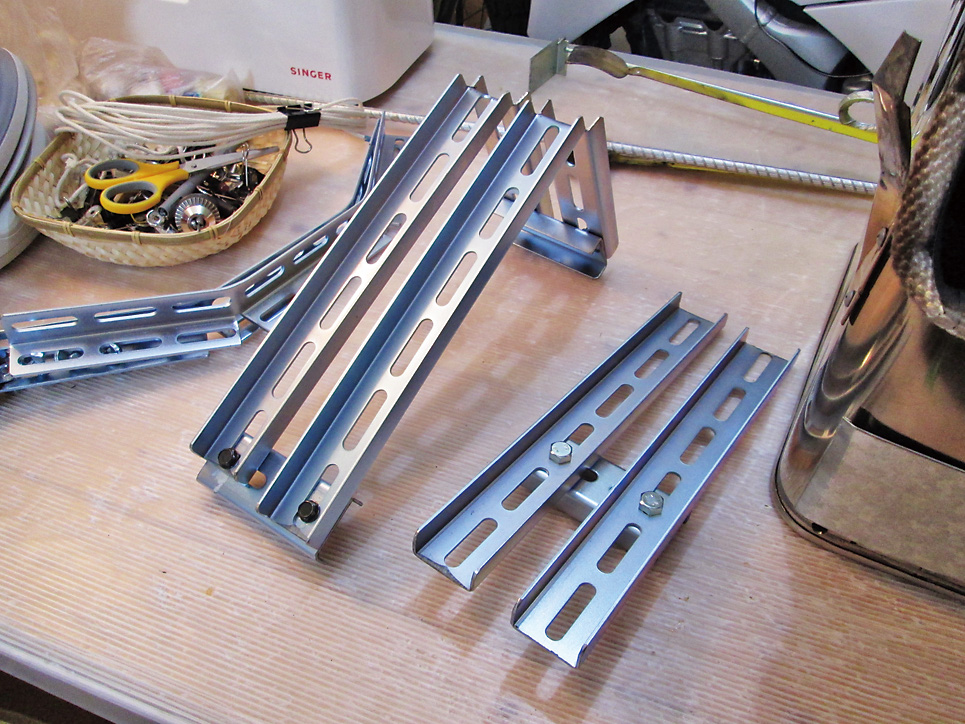

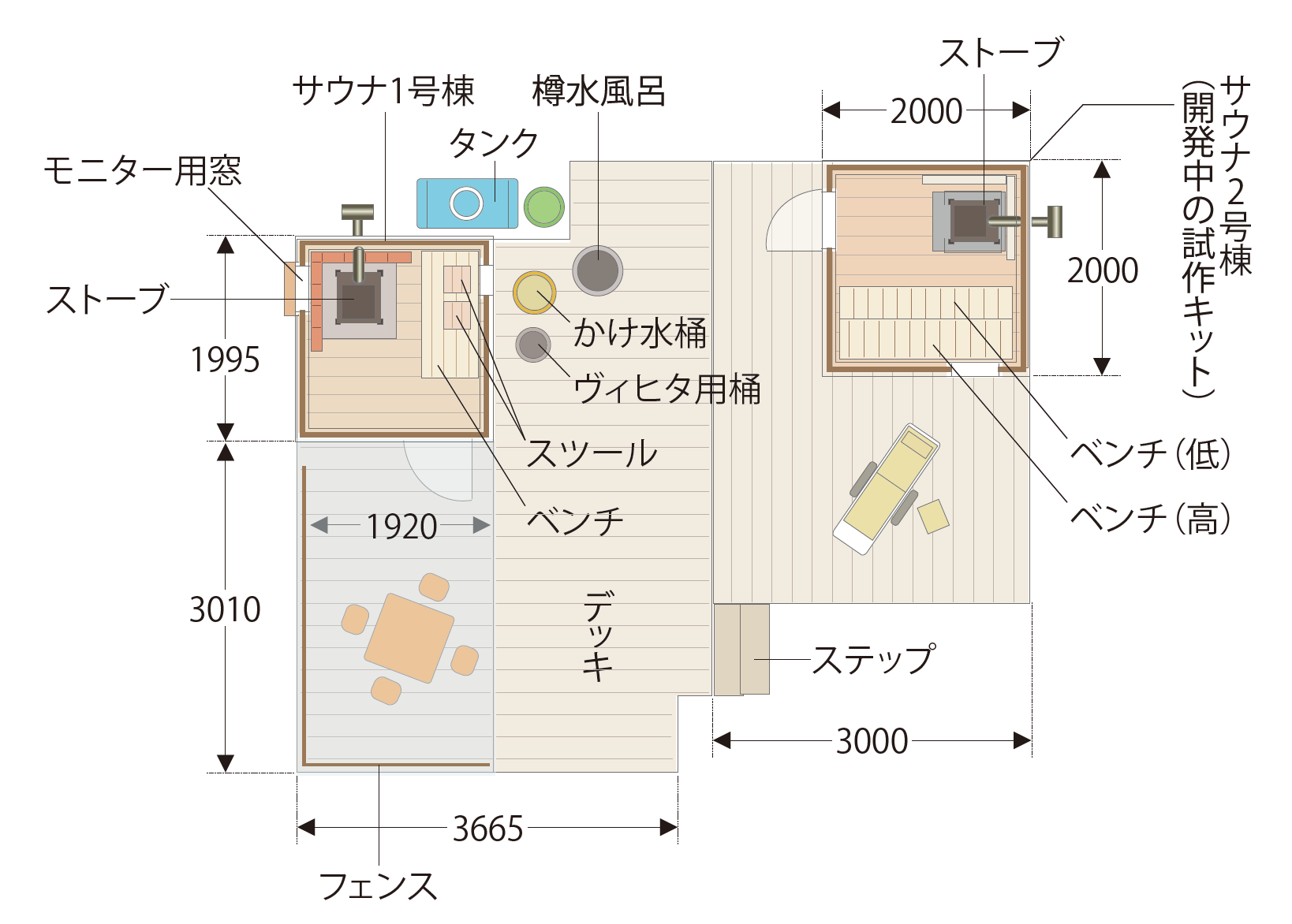

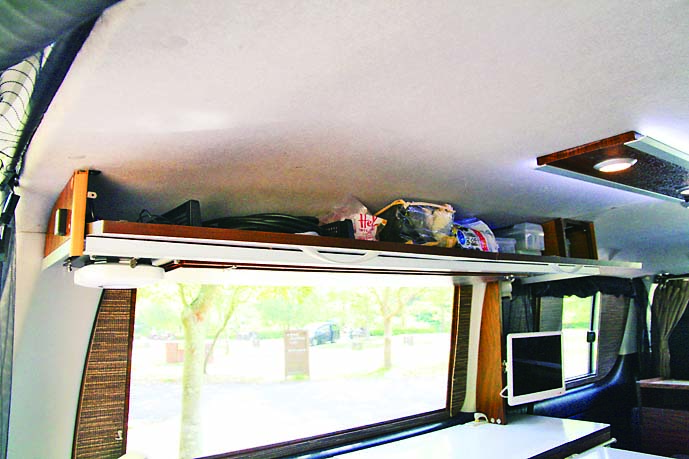

これは、去年の107号でも簡単に紹介したことがある軽トラDIY仕様なのだが、あれから進化を重ね、現在はこのような状態になっている。オーナーはドゥーパ!本誌でおなじみのチェンソーカーバー、栗田宏武師匠(千葉県市原市)。チェンソーワークの現場まで資材と道工具を運び、作業し、戻ってくるための軽トラだ。荷台の前にセットしたピックアップ用の大型コンテナに細かい道具を収め、2分割に取り外しできる合板(トノカバー)の下にはチェンソーや燃料、大型工具類、合板の上には長尺物や資材などをロープで固定して運ぶ。

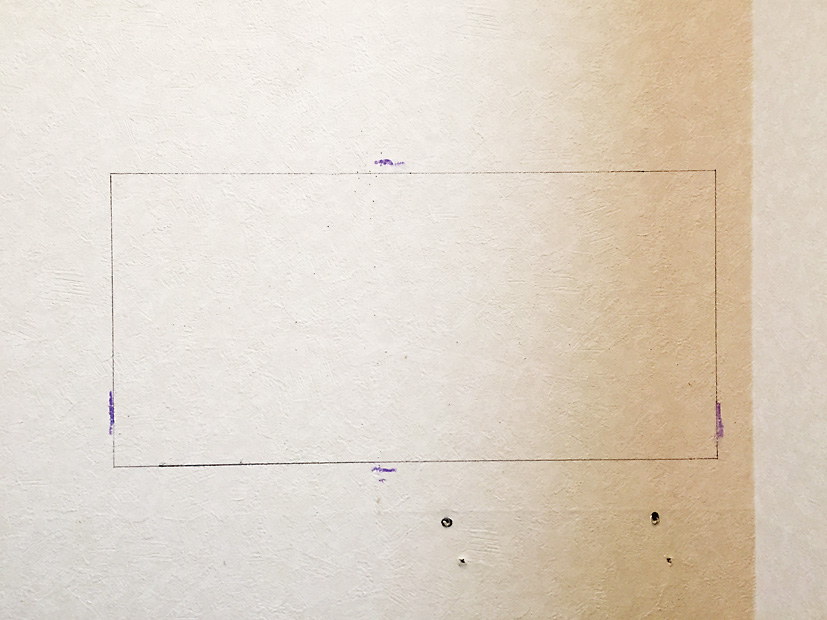

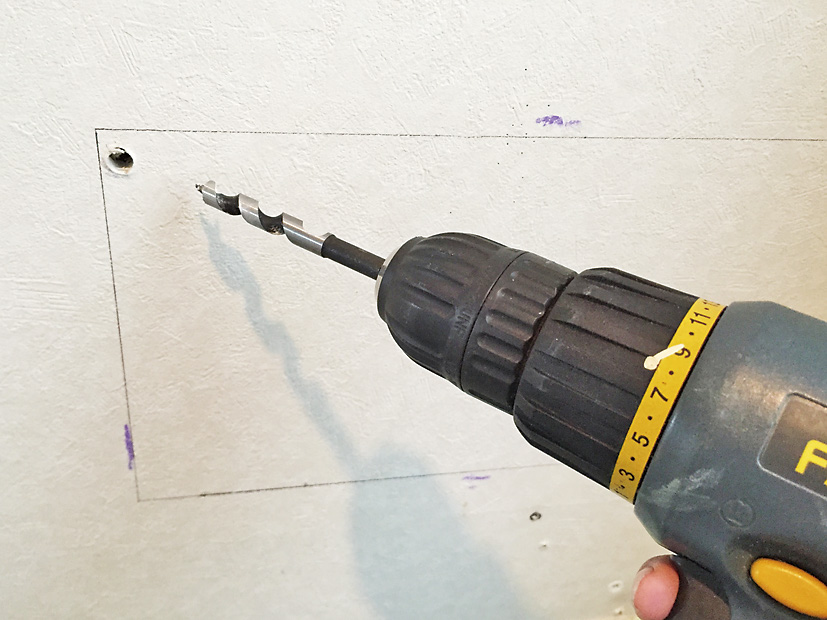

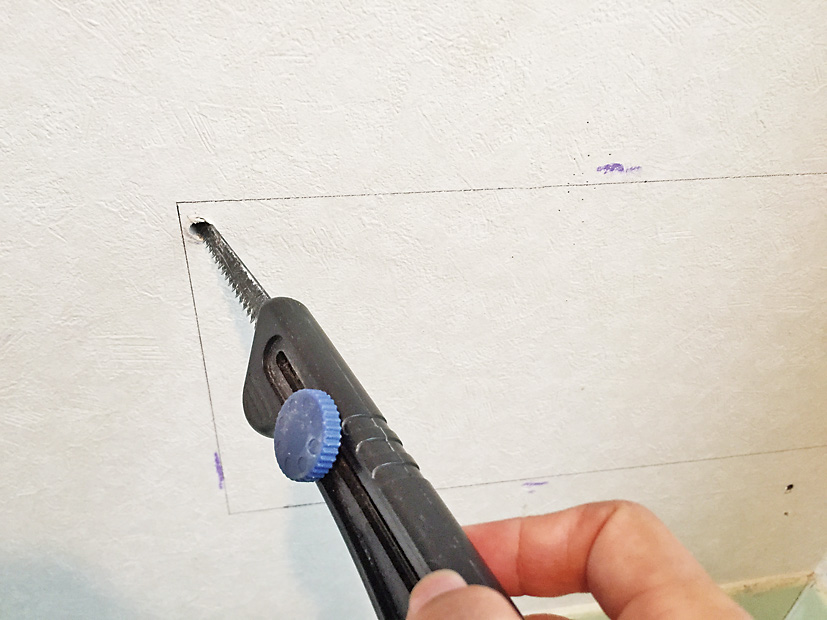

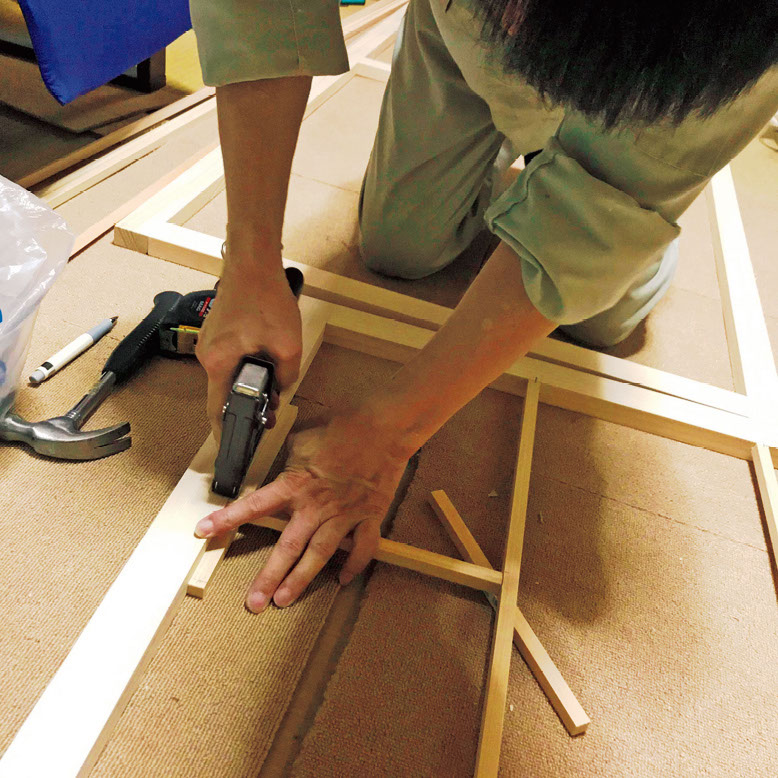

構造はシンプルだ。2×材で脚を立てて、合板を載せるフレームを組む。その上に左右の合板(トノカバー)を載せるだけ。簡単に分解でき、簡単に組み立てられる。これだけで収納力もアップするし、場合によっては合板のトノカバーを作業台代わりにできそうだ。

荷台の奥にコンテナボックスを設置。このコンテナボックスは、アメリカ製のもので、ピックアップ(小型トラック)の荷台用のもの

2×材で組んだ骨組みをこのようにセット

骨組みの左側に合板をセット。合板の出し入れがしやすいように持ち手がついている

骨組みの右側に合板をセット。合板がトノカバーの代わりになった。これで完成!

合板の上に資材や道具を積み、さらに合板の下にも荷物が積み込める。走るときはロープで荷物を固定する

その状態で、アオリは下げられるので、合板下の収納物の出し入れは楽 取材・文◎脇野修平

*掲載データは2015年12月時のものです。

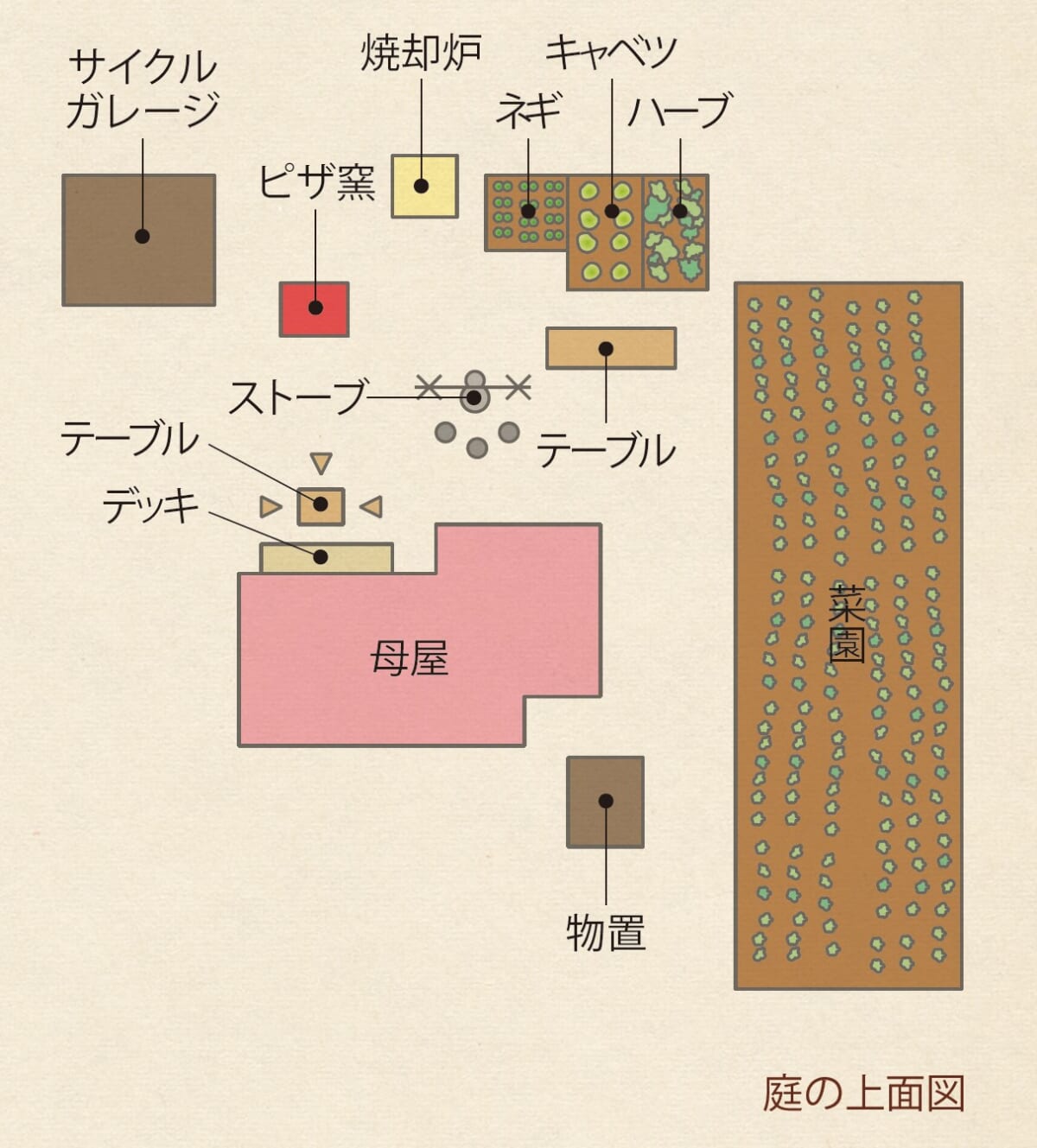

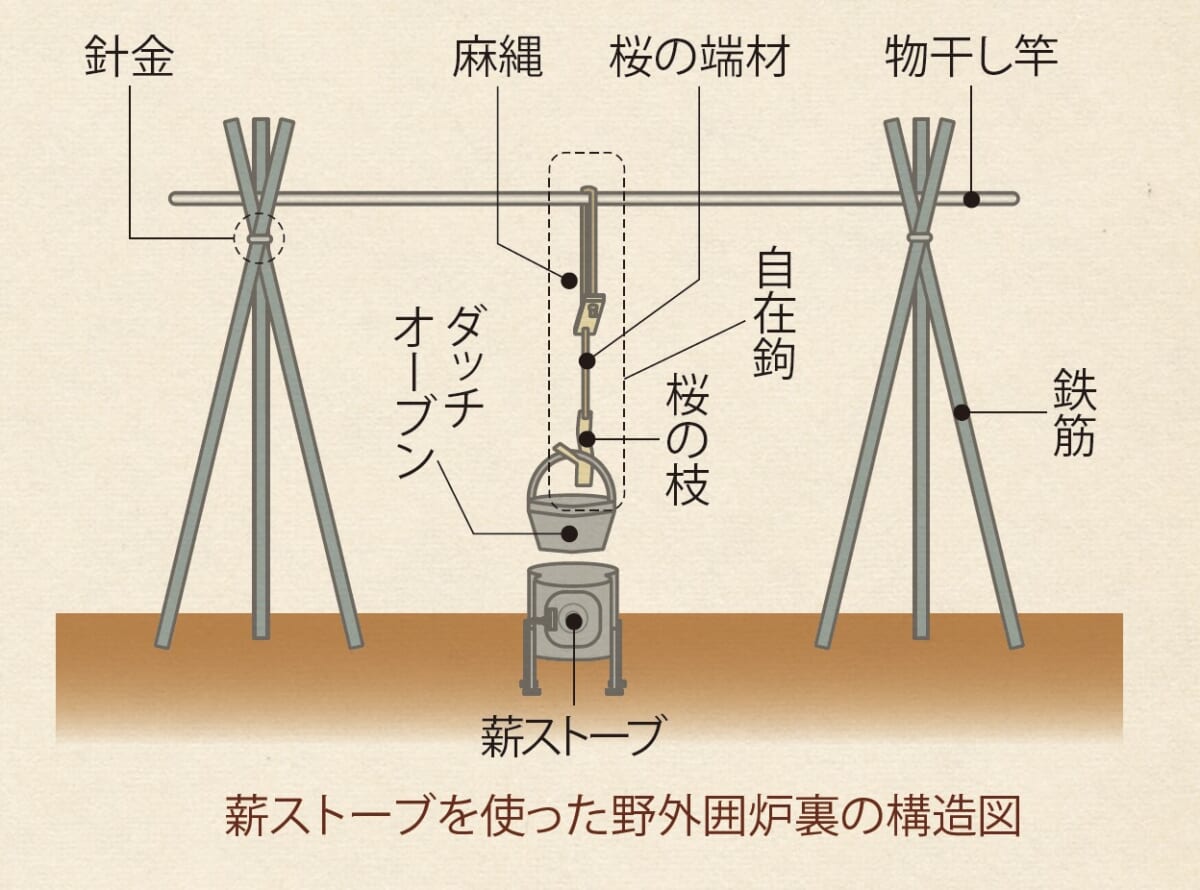

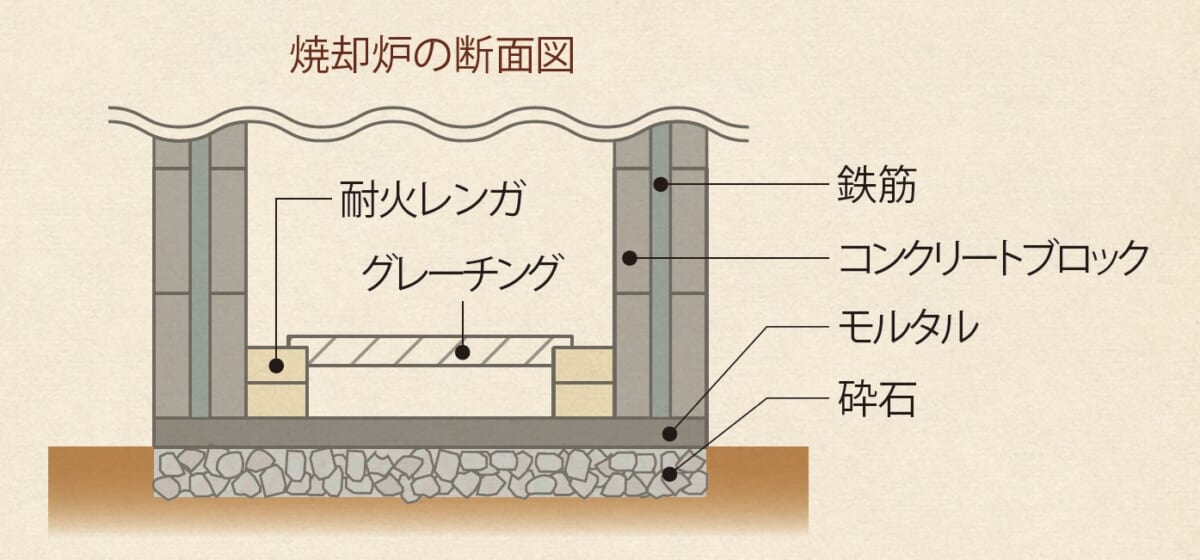

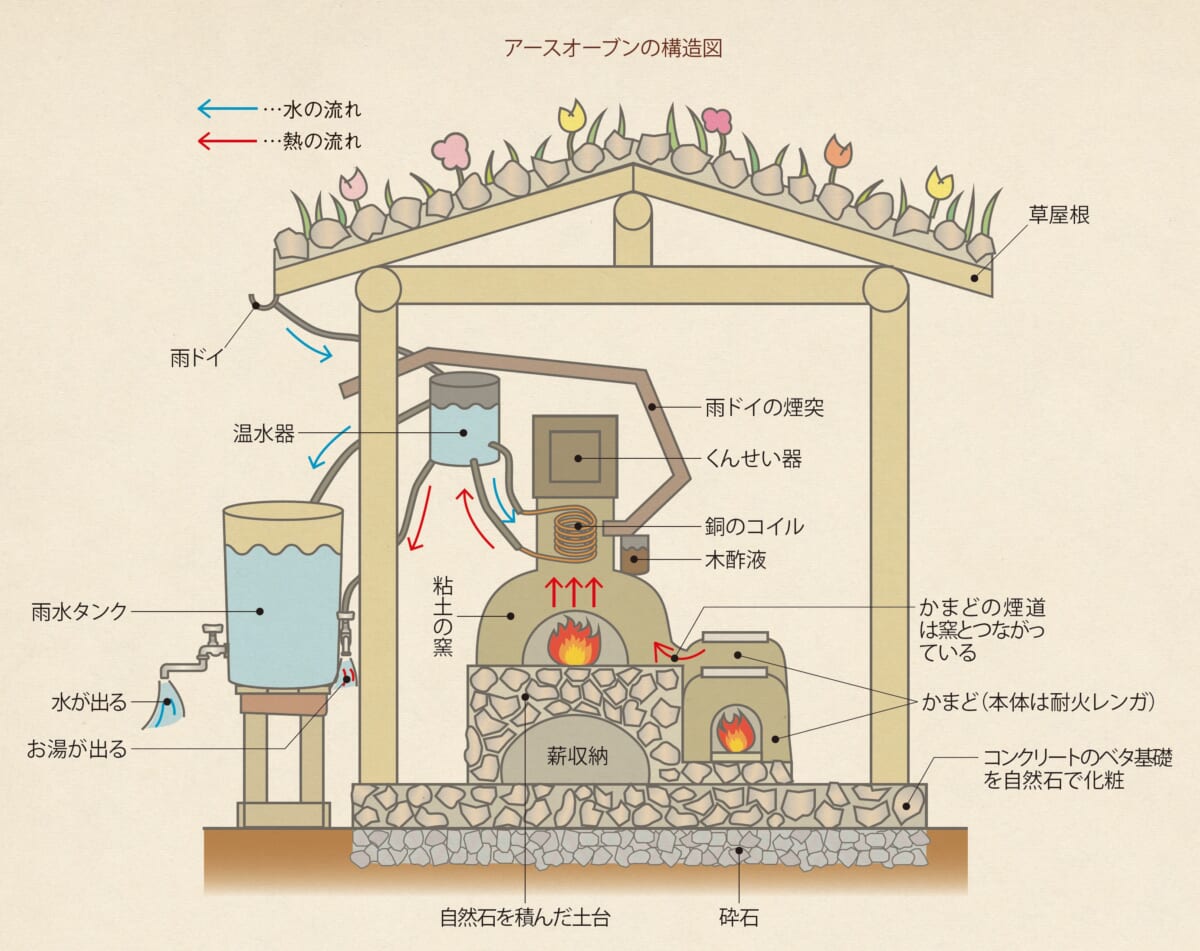

『庭遊びの達人が教える野外DIY実践術』好評発売中!

ドゥーパ!創刊編集長、脇野修平が20年間のDIY雑誌のロケ体験、取材体験、施工体験を綴った書籍『庭遊びの達人が教える 野外DIY実践術』が好評発売中。約40点の面白作品の施工レシピや思い出コラムなど、本誌読者には見逃せない内容だ。カラー176ページ、学研プラス刊。本体2000円+税