京セラは9月29日、独自デバイスを数多く搭載したコンセプトカー「Moeye(モアイ)」を発表しました。京セラは2018年にトミーカイラZZをベースとしたスポーツEVコンセプトカーを開発しましたが、このモアイはそれに続く第二弾となります。

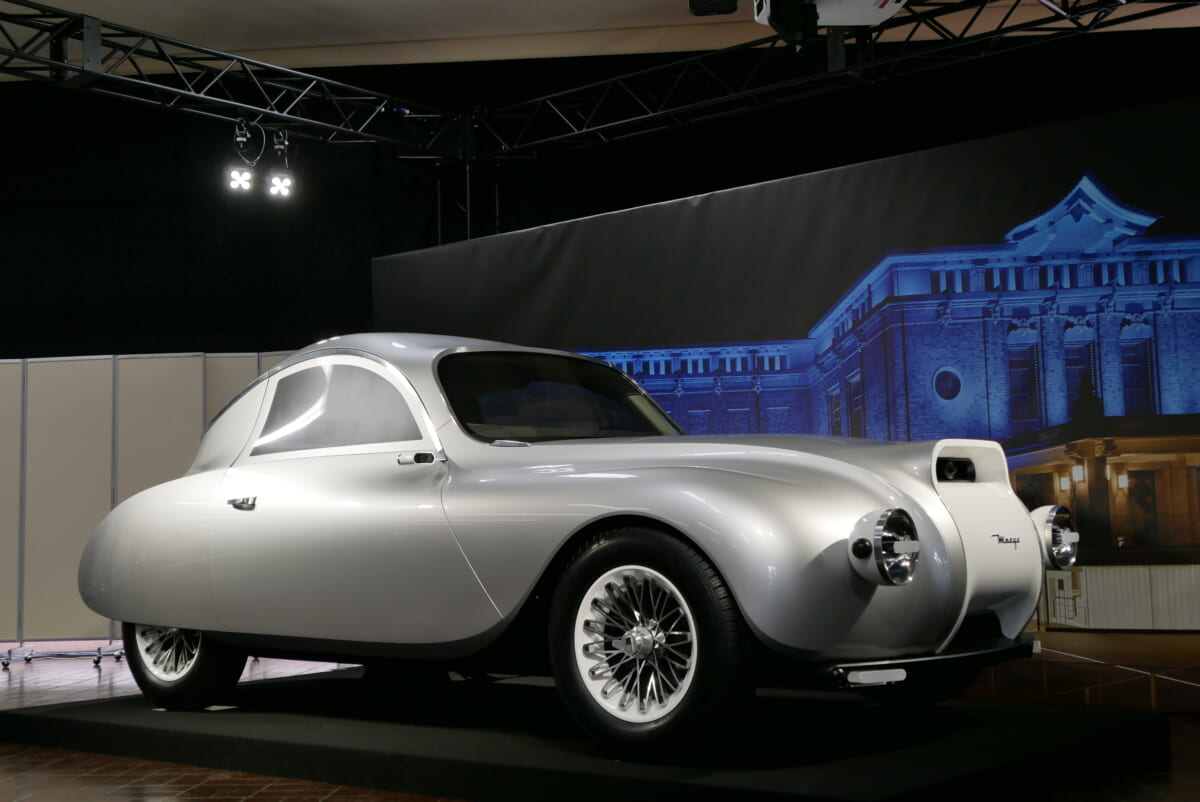

↑京セラが「驚きと快適をもたらす未来のコクピット」を表現するために作成したコンセプトカー「Moeye(モアイ)」

外観はクラシック、だけど車室空間は最先端!

2020年は1月にソニーがCES2020で「VISION-S」を発表して注目を浴びましたが、このモアイの場合も京セラが培ってきた車載向け技術を対外的にアピールするショーケースとしての役割を担います。京セラは自動運転化やMaaSの普及が進むなかで、車室内空間の重要性に着目。驚きと快適をもたらす未来のコクピットを完全オリジナルデザインで開発したということです。

コンセプトカー「モアイ」イメージビデオ

VIDEO

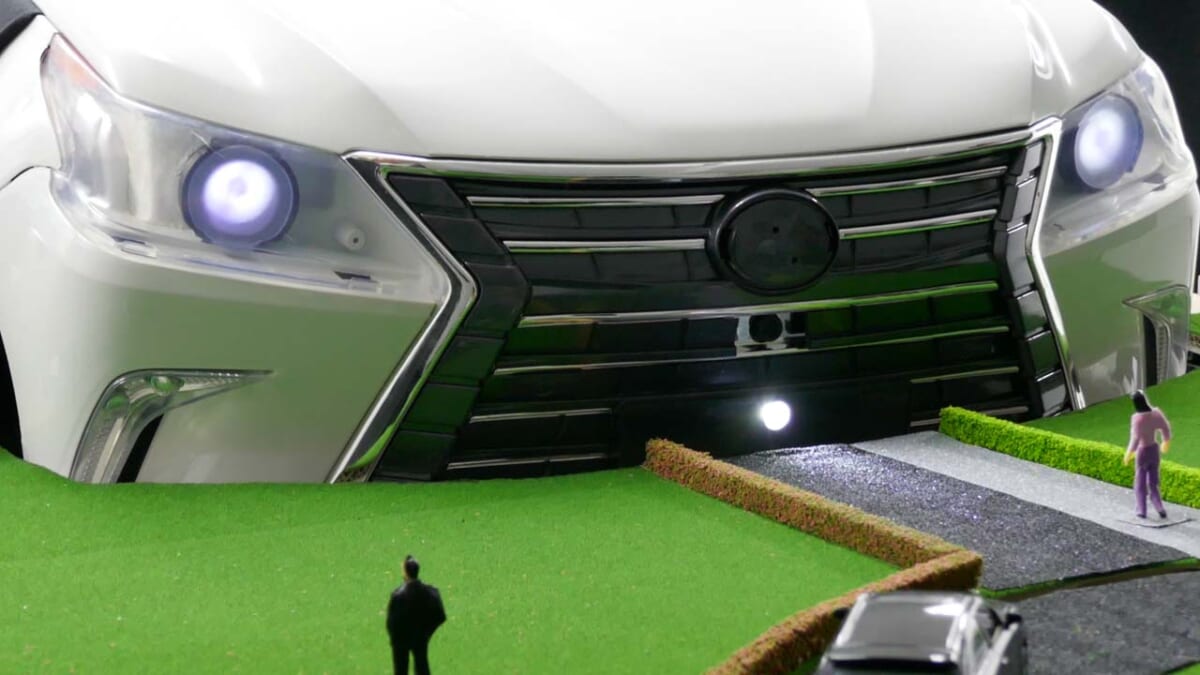

披露されたモアイは突き出たフロントグリルと丸形ヘッドライトを組み合わせ、ボディラインは緩やかな曲線へとつなぎ、それは一見するとクラシックカーのようにも見えます。しかし、このデザインを手がけたFortmareiの石丸竜平氏によれば、開発テーマは「時間を駆け抜けるデザイン」とし、そのスタイルには連綿と続く自動車の歴史における過去、現在、未来とリンクする流れが含まれているのだといいます。

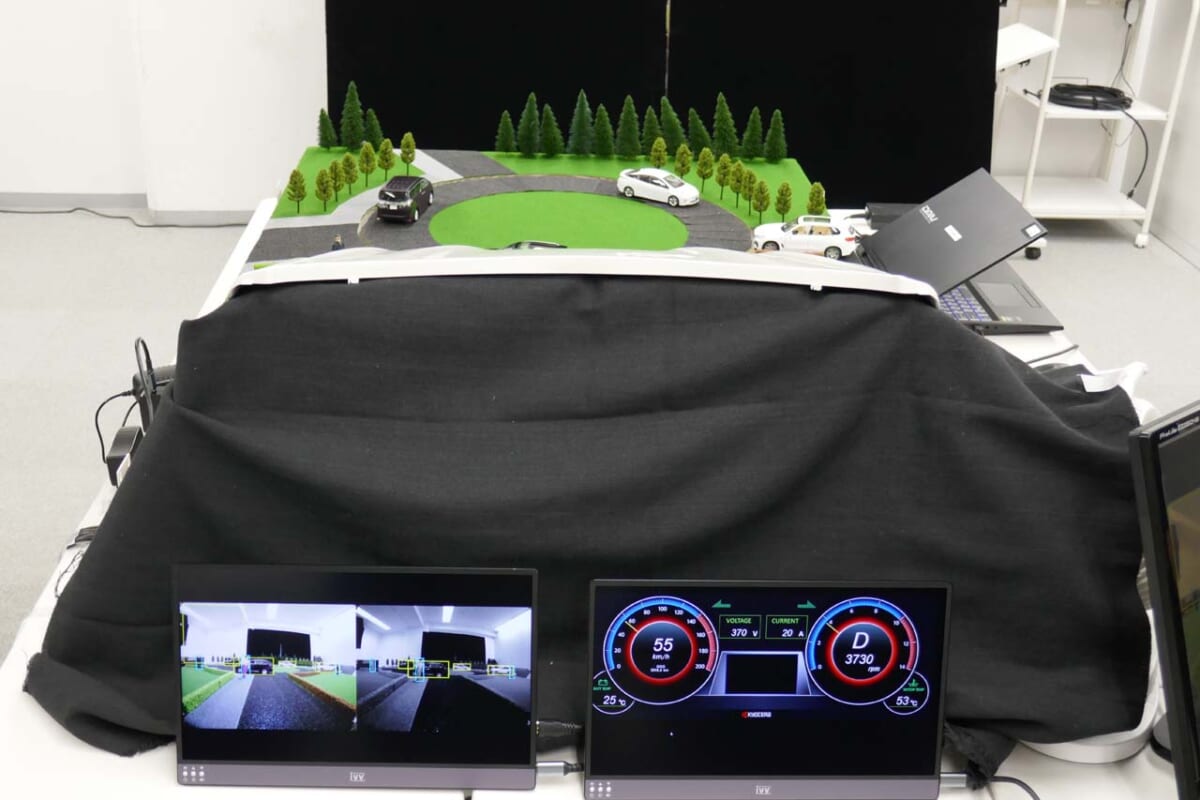

↑光学迷彩技術は前部6つのカメラで前方を捉える映像がベースとなる

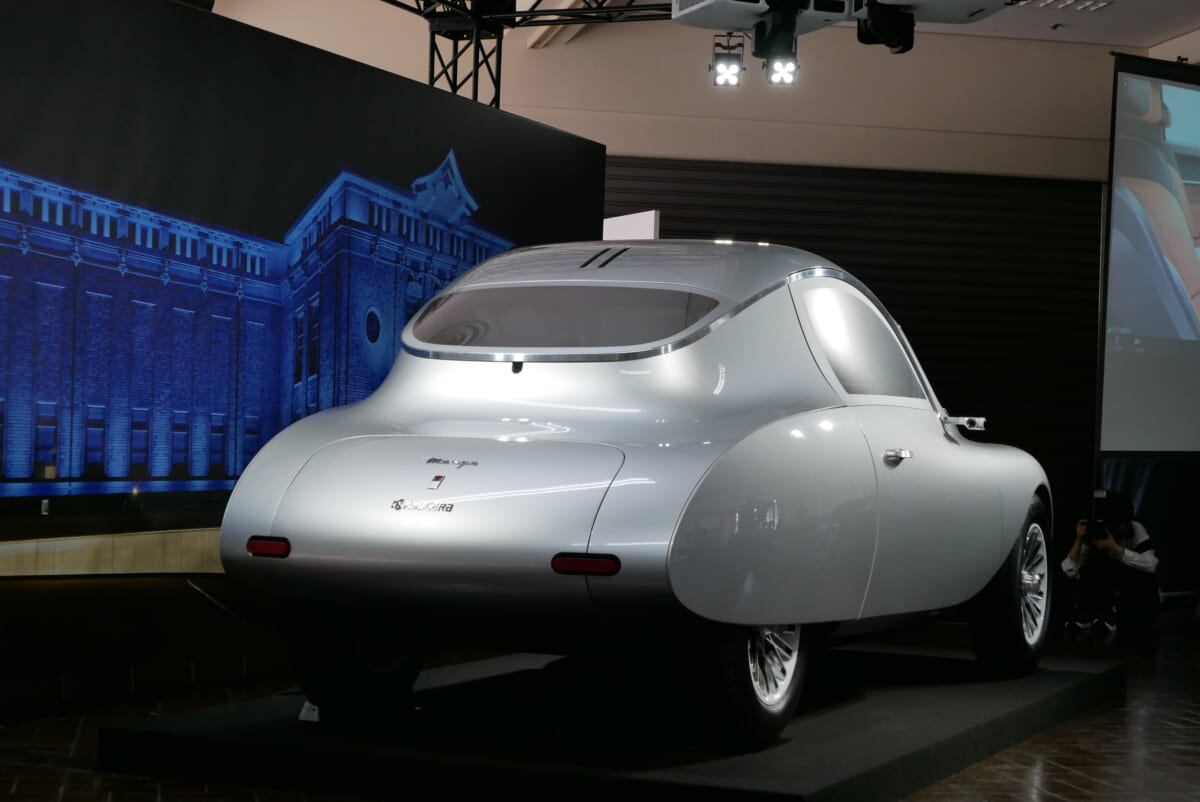

↑モアイのリアビューは初期のシトロエン「2CV」を彷彿させ、そこに曲線を加えた個性的なデザインとなった

ドアを開けるとそこは一転、未来的な空間が広がっています。居心地が良さそうなファブリック仕立てのシートが並び、左右に伸びたダッシュボードはメーターもハンドルもありません。それはまさしく自動運転時代の新たな乗り物として提案するもので、クラシカルな外観とはかけ離れた雰囲気を作り上げていたと言えるでしょう。

↑自然光に近い、生体に優しい光を作り出す独自の「LED照明 CERAPHIC(セラフィック)」で車内を照らした

説明会では、京セラの執行役員上席 研究開発本部長 稲垣正祥氏が登壇してモアイの開発コンセプトを紹介しました。業界で注目されているCASEを採り上げ、時代はその方向に進む流れとなっていると認める一方で、「クルマを単なる移動する箱として捉えたくない」想いがあることを告白。

そこでモアイを開発するに当たってテーマとしたのが「人間の五感のから味覚を除いた視覚/触覚/聴覚/嗅覚の4つの感覚」を直に感じて楽しむ移動空間だったのです。

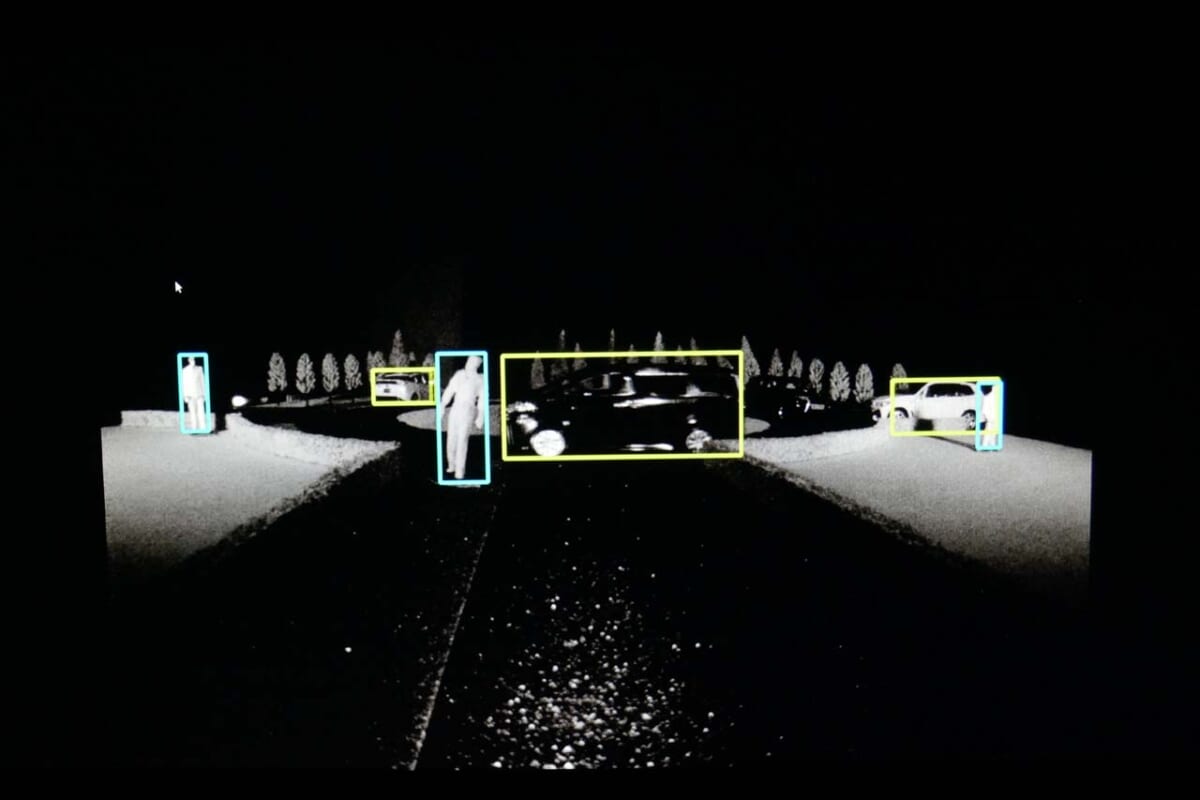

その中で最も注目される“視覚”の技術が、独自の光学迷彩技術を用いる技術です。これは東京大学 先端科学技術研究センターの稲見昌彦教授と協働して実現したもので、コクピットの一部を透明化してドライバーの視野を拡大することが可能。

運転席に座った時、ダッシュボードから下が見えないのは当たり前ですよね? そこで6台のカメラで前方を撮影し、その様子を3Dプロジェクターでダッシュボードに投影します。周辺の風景を合わせ込むことで、あたかもダッシュボードから下が透明化したように見えるようになるわけです。

↑カメラで捉えた映像は3D画像処理し、その映像を表示するとドライバーはあたかも前方が透けているかのように見える

↑車内天井にはダッシュボードに投影する3Dプロジェクターが搭載されている

まさに本来なら死角となる部分を映像技術によって“見える化”する画期的な手法と言えますが、課題もあります。それは映像として再現できるまで0.15秒かかということです。つまり、これは現実よりも0.15秒遅れて投影されるわけで、仮に高速で走行していればとても間に合いません。そのため、今後は遅延を限りなくゼロに近づけていく必要があるのです。

ただ、駐車するときなら低速ですから現状でも遅延はそれほど気にならないと思いますし、むしろ、周辺をより広く確認できるようになることは大きなメリットを生み出すでしょう。

他にも“視覚”に関して、京セラ独自の4つの技術が投入されました。フロントウインドウにオリジナルキャラ“モビすけ”を浮かび上がらせる「空中ディスプレイ」は、ナビゲーション案内などを通してドライバーと様々なやり取りを行うロボット的な役割を果たします。自然光に近い、生体に優しい光を作り出す独自の「LED照明 CERAPHIC(セラフィック)」や、京セラ製「京都オパール(人工オパール)」をドアの内面とセンターコンソールに装飾したのも注目です。

コンセプトカー「モアイ」光学迷彩技術

VIDEO

↑「LED照明 CERAPHIC(セラフィック)」は気分に合わせた多彩な照明で車内を照らせる

↑「LED照明 CERAPHIC(セラフィック)」で照らされて光り輝く「京都オパール(人工オパール)」

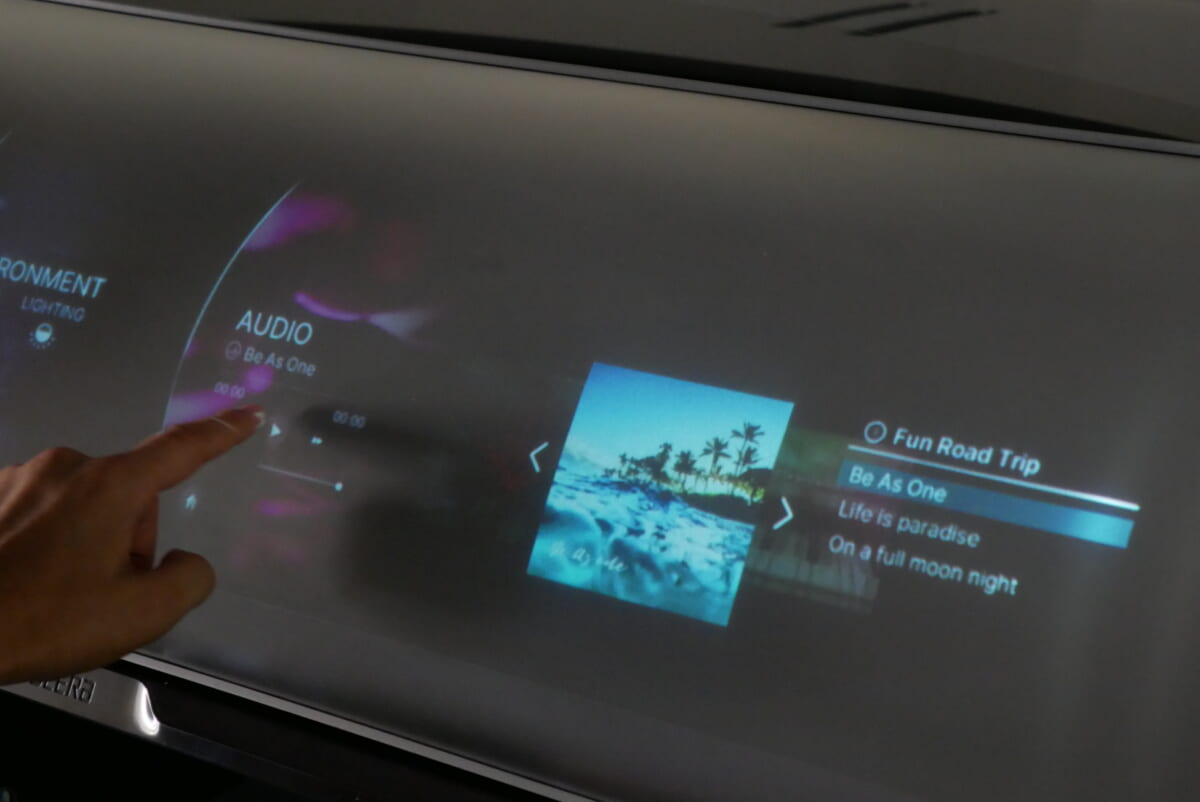

そして、“触覚”には操作した指先に振動が伝わる「HAPTIVITY(ハプティビティ)」が使われ、“嗅覚”として搭載されたのが車室内に5種類の豊かな香り・匂いを噴射させる「アロマ芳香器」です。また、“聴覚”には「ピエゾ素子振動スピーカー」を搭載。薄型である特徴を活かし、ダッシュボードやヘッドレストにも内蔵することで一体感のあるサウンドを提供します。いずれも京セラ独自の技術として紹介されているものです。

↑指先に振動が伝わる「HAPTIVITY(ハプティビティ)」で操作し、音声は極薄型の「ピエゾ素子振動板」で再生される

京セラはモアイが2つめのコンセプトカーになりますが、初代のコンセプトカーと違って残念ながら実際に走行することはできません。その理由は自動運転やMaaSが少しずつ現実のものになっていくとした時、京セラとしてどの分野に力を入れるかを想定した答えがこのコンセプトカーに込められているからなのです。つまり、モアイは車室内空間をいかに魅力的に表現するか、そこに注力するためにあえてコンセプトカーとして走る機能は搭載しなかったというわけです。

初代コンセプトカーのイメージビデオで、朝陽を受けながら京都の山岳路を疾走する姿は強烈な印象として今も記憶に残っています。コンセプトカーであっても走ることで初めて分かることも多いはず。第3弾はぜひ走るコンセプトカーで京セラの技術力を見せて欲しいと思います。

↑説明会に登壇した、東京大学 先端科学技術研究センター 稲見昌彦教授(左)、京セラ株式会社 執行役員上席 研究開発本部長 稲垣正祥氏(中央)、株式会社Fortmarei 代表取締役社長 石丸竜平氏(右)

【フォトギャラリー(画像をタップすると閲覧できます)】