〜〜京都タワーホテルが京阪電車&京阪バスとのコラボルームを販売〜〜

観光都市・京都。通常なら、ホテルに到着後すぐに観光スポットへ……となりそうだが、乗り物好きが観光そっちのけで部屋にこもってしまうだろう“特別な部屋”が京都タワーホテルに誕生した。

用意されているのは、電車好き向けの2部屋と、バス好き向けの1部屋。期間限定のサービスで、先着順ながら非売品の特製プレゼントもあるという。

【フォトギャラリー(画像をタップすると閲覧できます)】

【はじめに】京都駅中央口の目の前にそのホテルの部屋はある

京都駅の烏丸中央口(からすまちゅうおうぐち)の目の前にある京都タワーホテル。ランドマークでもある京都タワーと同じ建物内にあり、京都駅から徒歩2分という距離が魅力だ。

この京都タワーホテルが2020年の11月10日に用意したのが、「京阪電車トレインルーム8011号」。さらに、この3月1日からは「京都バスコンセプトルーム」、3月16日から「叡山電車トレインルーム」の提供を始めた。とにかく乗り物好きが泊まりたくなるような部屋なのだ。もちろん、家族で泊まっても楽しめるサービスも用意されている。それぞれどのような部屋なのか見ていこう。

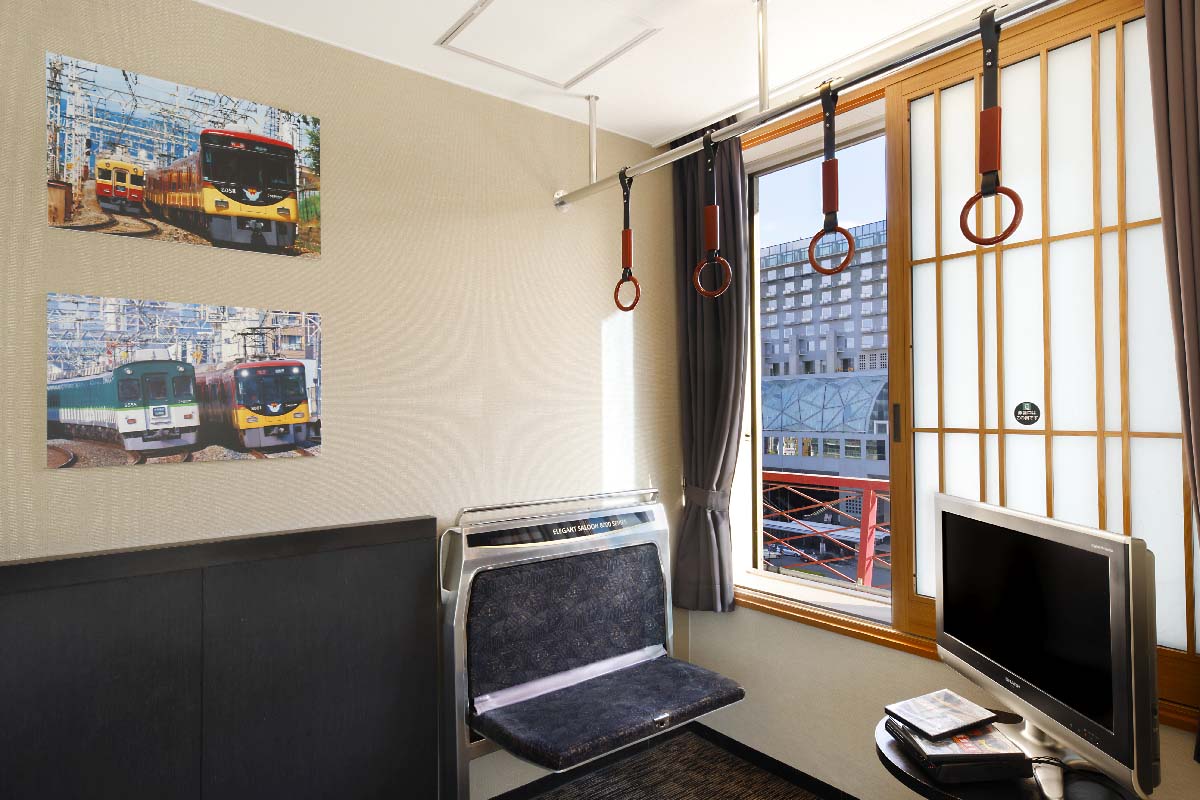

【鉄道好きには①】京阪電車8000系をテーマにした部屋

京都タワーホテルは、京阪電気鉄道株式会社と同じグループである京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社が運営するホテルだ。その縁を活かして京阪電気鉄道とコラボしたのが「京阪電車トレインルーム8011号」。京阪電車の特急8000系をテーマにした部屋である。

ちなみに京阪電車8000系といえば、大阪と京都を結ぶ「京阪特急」としておなじみ。2階建て車両を連結、さらに有料のPREMIUM CARを連結する特急として人気がある。そんな8000系色が濃厚な特別な部屋を仕立て上げた。さっそく部屋の中を見てみよう。

壁には迫力ある8000系車両の写真がいくつも飾られている。さらに、ふだん間近で見ることができない「側面行先字幕」や「側面種別字幕」、また京阪線で使われたレールやバラストなどが展示。京阪電車の大きな路線図も貼り付けられ、さらに鴨東線(おうとうせん)開通&8000系誕生30周年記念のヘッドマークまで! どれも見入ってしまうアイテムばかりだ。

ホテルのフロントでは、京阪電車のDVDや書籍、プラレール(京阪電車8000系PREMIUM CAR!)の無料貸し出しといったファン垂涎のサービスもある。

◆部屋番号のプレートは8000系そっくり

先に部屋の解説をしてしまったが、部屋のドアにも注目したい。京阪電車の正面には、下記の写真のように車両番号が記されている。その車両番号のデザインと、部屋の番号札がそっくりなのだ。数字のロゴ、プレートのデザインを見比べても、ほぼそのままだ。

この8011号。元の部屋番号は811号室なのだが、8000系にちなんで、4ケタにし、「8011号」としてしまったのである。鉄道ファンにしてみれば、このこだわりぶりがうれしい。

この部屋に泊まると、うれしい特典もある。すでに配布は終わったが、先着宿泊50組までは「カットレール文鎮」(非売品)がプレゼント。本物のレールをカットしたぴかぴかの文鎮だった。さらに110組目までは「京阪電車オリジナルノート」(非売品)が1冊プレゼントされた。

110組目までに滑り込めなくとも、8011号室に宿泊中にSNSやブログなどに投稿すれば、投稿者全員に京阪電車ノベルティグッズが1点プレゼントされる(なくなり次第終了)。部屋を利用する場合の概要は以下のとおりだ。

○期間:2021年11月9日(火)まで。

○利用:各日限定1室 ツインルーム(1〜3名まで利用可能)

○宿泊料金:9000円〜/2名1室利用1名様料金(消費税・サービス料込み、宿泊税は別途)

※料金は宿泊日・人数で変動あり

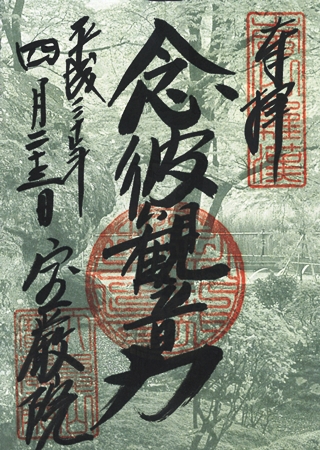

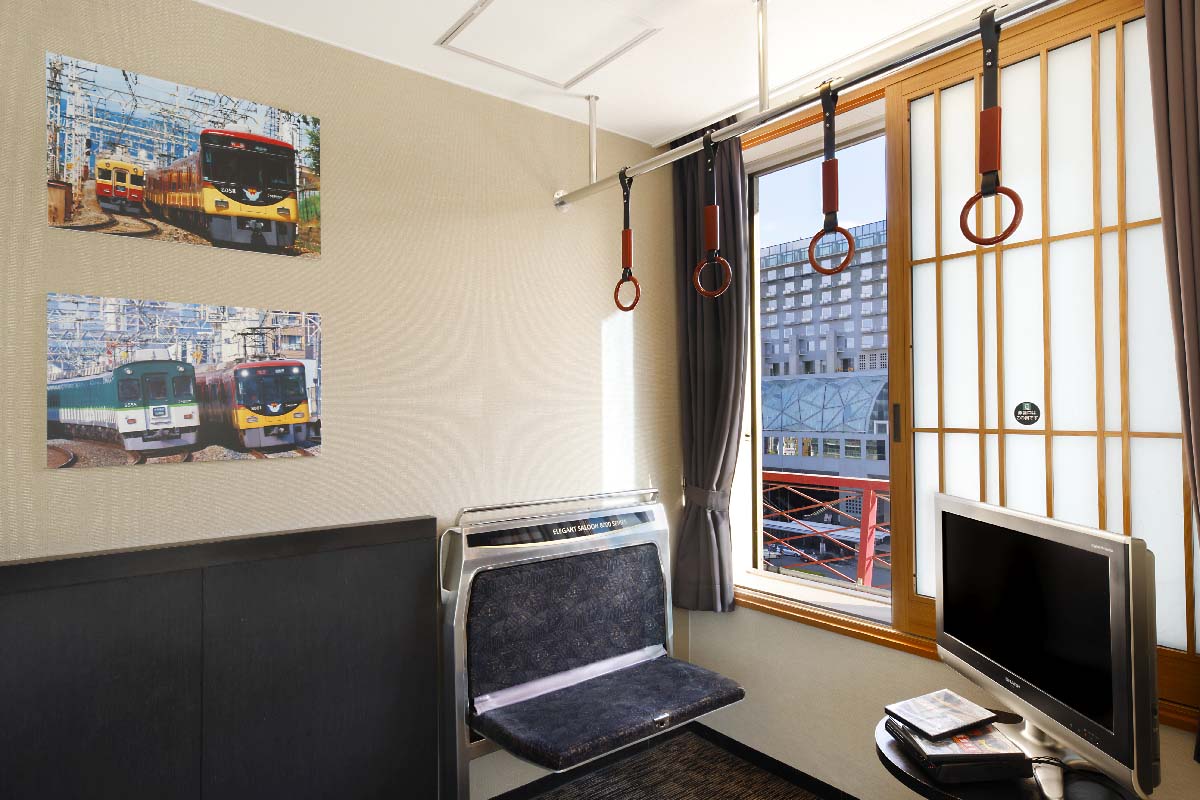

【鉄道好きには②】さらに叡山電車とのコラボルームも用意

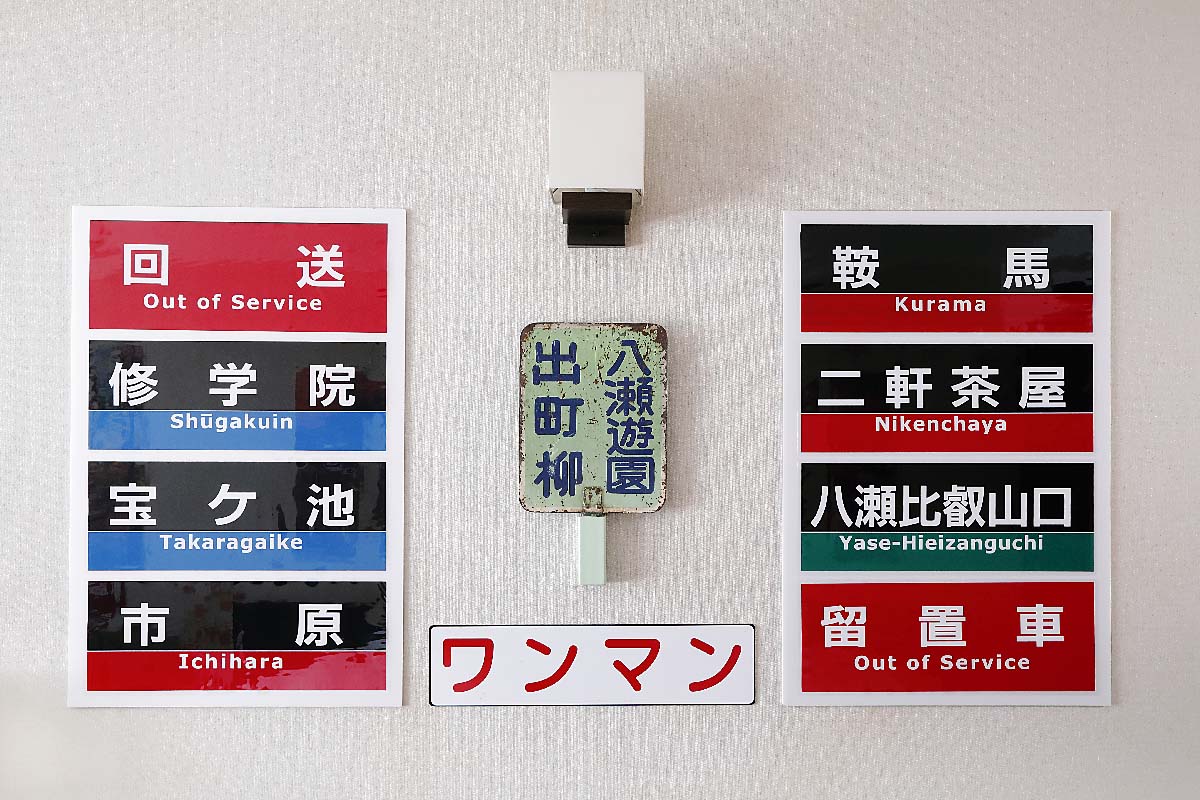

京都市内、出町柳駅から八瀬比叡山口(やせひえいざんぐち)・鞍馬方面を結ぶ叡山電鉄。鞍馬や比叡山への観光の足として利用されている。

この“えいでん”または“叡山電車”として市民から親しまれる叡山電鉄とのコラボ企画が3月16日から始まった。その名もずばり「叡山電車トレインルーム」。「京阪電車トレインルーム8011号」に負けず劣らず、とても鉄道色が濃い部屋なのだ。

ドアを開けると、まさに“えいでん”一色。叡山電車といえば、紅葉が大人気の路線だが、そうした紅葉に包まれて走る叡山電車900系展望列車「きらら」の名シーンがいっぱい。さらに鮮やかなモミジ色、「EIDEN」の名入りベッドスローが目に入ってくる。

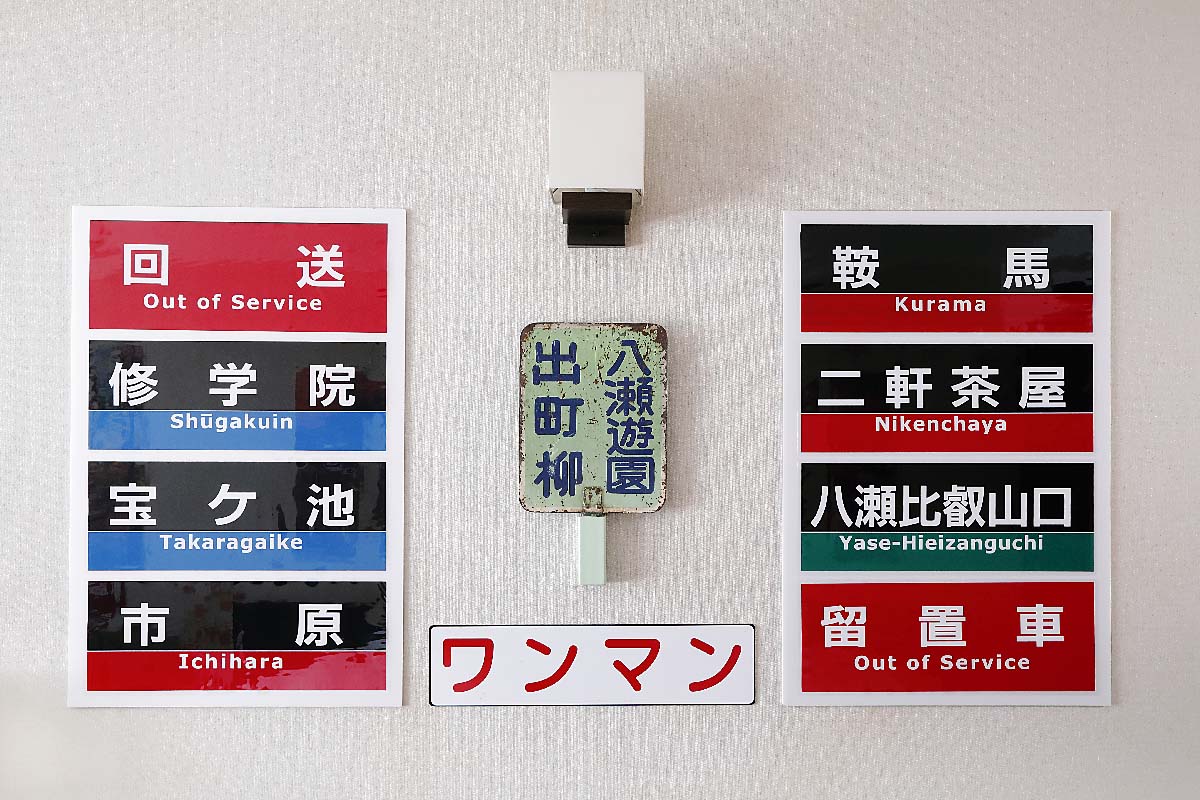

反対側の壁には1990年ごろまで多くの車両で使われたホーロー製の行先方向板や、側面に掲示された方向幕が掲げられる。当時の叡山電車の行先方向板は、やや小さめだったことがわかる。方向幕の中には「留置車」や「回送」という表示も。これは鉄道ファンにとって垂涎の品物でしょう、きっと。

さらに、さらに……。

◆触れてみたい!旧車両のマスターコントローラー

実際に使われていたマスターコントローラーとブレーキハンドルが部屋に装備されたのである。通称、「マスコン」または「マスコンハンドル」と呼ばれる機器は、いわずもがな、電車の速度制御に必要な機器だ。

同部屋に装備されたマスターコントローラーは、デオ600形という電車の運転台に実際に設置されていたもの。デオ600形は1979(昭和54)年から翌年にかけて6両が製造された形式で、2008年11月に廃車されている。今回、この部屋を飾る重要なアイテムとして10数年ぶりに公開されたわけだ。

これはじっくり感触を味わいたい装備だ。それこそ、この部屋に泊ることができた宿泊者の特権でもあるのだから。

ほかにも部屋の入口に900系展望列車「きらら」のNゲージ模型の「盆ラマ」が飾られる。ちなみに「盆ラマ」とは、盆栽ふうの小ジオラマのことだ。赤や黄色に色づく木々に包まれて走る「きらら」が絵になる。さらに、八瀬比叡山口駅で使われていたカットレール(本物のレールをカットした)の置物や、鞍馬線で使われたバラスト、また記念撮影用の「きらら」のパネルが用意される。部屋では運転席展望映像DVD「紅葉の叡山電鉄」を楽しむこともできる。

さらに、宿泊100組までは叡山電車「きらら」にちなんだオリジナルグッズがプレゼントされるというからうれしい。

○期間:2022年3月15日(火)まで

○利用:各日限定1室 ツインルーム(1〜2名まで利用可能)

○宿泊料金:9500円〜/2名1室利用1名様料金(消費税・サービス料込み、宿泊税は別途)

※料金は宿泊日・人数で変動あり

ちなみに、叡山電鉄の鞍馬線は2020年7月に起きた豪雨災害による土砂崩れで、市原駅〜鞍馬駅間の運転休止が続いている。ちょうど3月12日には、「2021年秋までを目処に運転を再開する見通し」ということが発表された。この秋には名物の「もみじのトンネル(市原駅〜二ノ瀬駅間)」のもみじが、鮮やかに染まる光景を、展望列車「きらら」の車内から楽しめることができそうである。

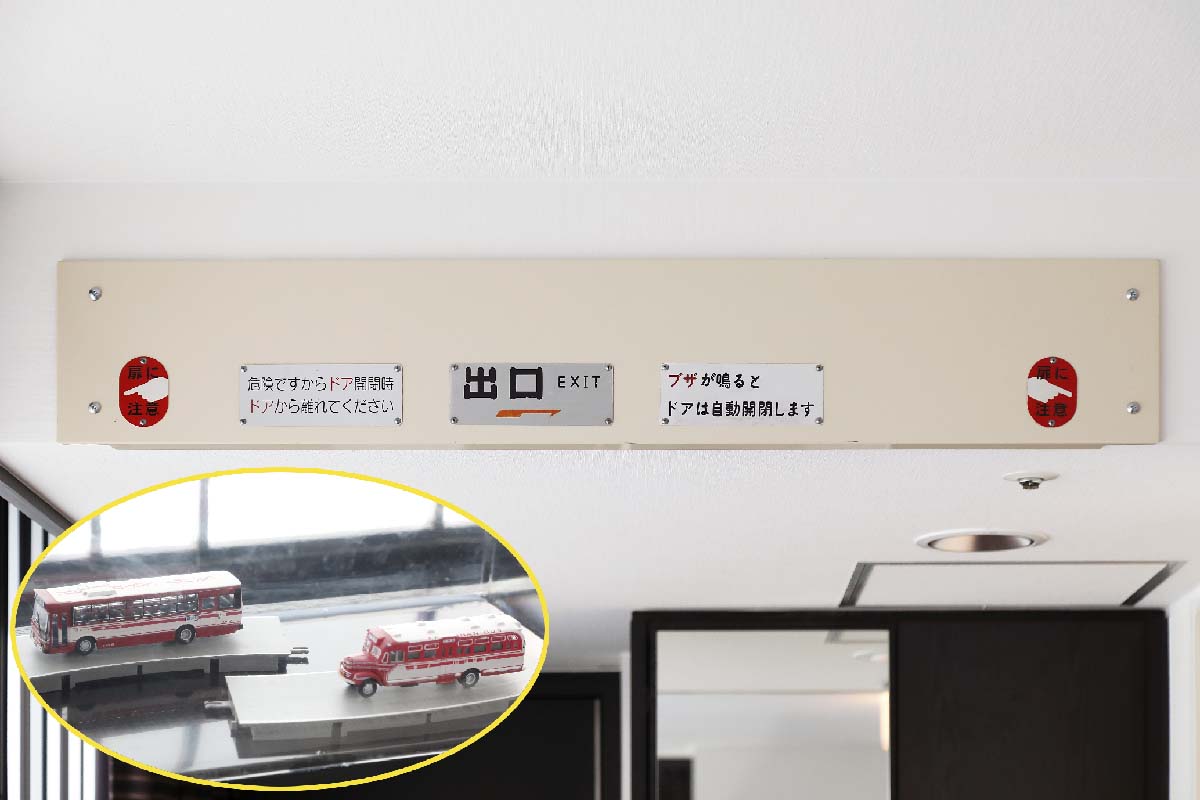

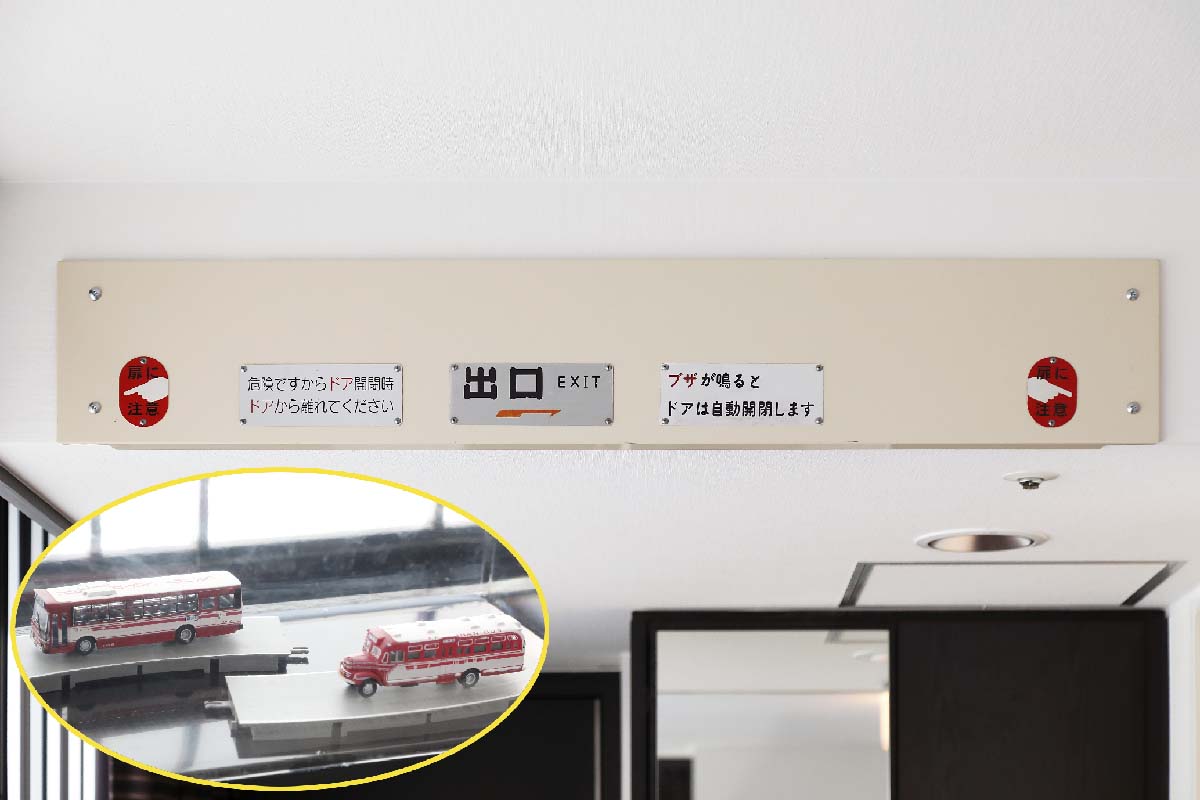

【バス好きには】京阪バスN1081車両の運転席を再現!

京都タワーホテルではこの3月から「京阪バスコンセプトルーム」の宿泊も受付け始めた。こちらはバス好き向けだ。

京阪バスコンセプトルームというように、同じ京阪グループの京阪バス株式会社とコラボして造り上げた部屋である。京阪バスといえば、白地に赤ラインと目立つ装いの路線バス、高速バスを走らせている。ホテルの眼下にある京都駅のバスロータリーでもこのバスの姿をよく見かける。

注目したいのは、部屋の中にバスの運転席が再現されていることだ。実際に走っていた京阪バスN1081車両の運転席を利用している。京阪バスN1081は2002年12月から2018年10月まで在籍していた車両だ。

◆部屋のプレートはバス停の表示にそっくり

部屋の細部を見ていこう。入口は、京阪バスのバス停表示を再現した丸型。そこに911号室とある。ドアを開けると窓側に設けられた運転席にやはり目が行く。走っていたN1081の運転席で、ハンドル、座席、インストルメントパネル、ミラー、さらにアクセルペダル、ブレーキペダル、サンバイザーまで付く。左上を見れば、運賃表示器まで装着されている。

部屋のインテリアも、実際に京阪バスの監修を受けて制作された。路線バスの車両写真に、京都遊覧案内図パネルや、京阪バス方向幕パネル、バス降車ボタン、スターフと呼ばれる運転指令票まで用意される。まさに運転席に座れば、路線バスの運転手になったような気持ちになれるわけだ。

◆150組目まで宿泊特典の特製プレゼントあり

さまざまな特典も用意されている。同部屋に宿泊した人には先着順(150組限定)で京阪バスのオリジナルグッズがプレゼントされる。

たとえば、10組目まではバス降車ボタン(非売品)がプレゼントされた。さらに11〜30組目までは下敷き(非売品)、31〜70組目まではクリアフォルダー(非売品)が。さらに71〜100組目は実際に使われていた方向幕をカットしたカット方向幕(非売品)、101〜120組目はミニチュアカー「ザ・バスコレクション第12弾」、121〜150組目は「バスたま」(何度ひっくりかえっても自動復帰して走る京阪バスオリジナルのおもちゃ)のプレゼントがある。

また同部屋を子ども連れで利用する場合には特別なサービスが。小学生以下で30分限定ながら「京阪バスの子ども用制服」を貸し出し、客室内設置のフォトブースで撮影ができるのだ。

バス好きには魅力的なサービス盛りだくさんである。

○期間:2022年2月28日(月)まで。

○利用:各日限定1室 ツインルーム(1〜3名まで利用可能)

○宿泊料金1万円〜/2名1室利用1名様料金(消費税・サービス料込み、宿泊税は別途)

※料金は宿泊日・人数で変動あり

どの部屋も細部までこだわっており、乗り物好きを納得させることは間違いなし。すぐに予約して泊まるしかない!