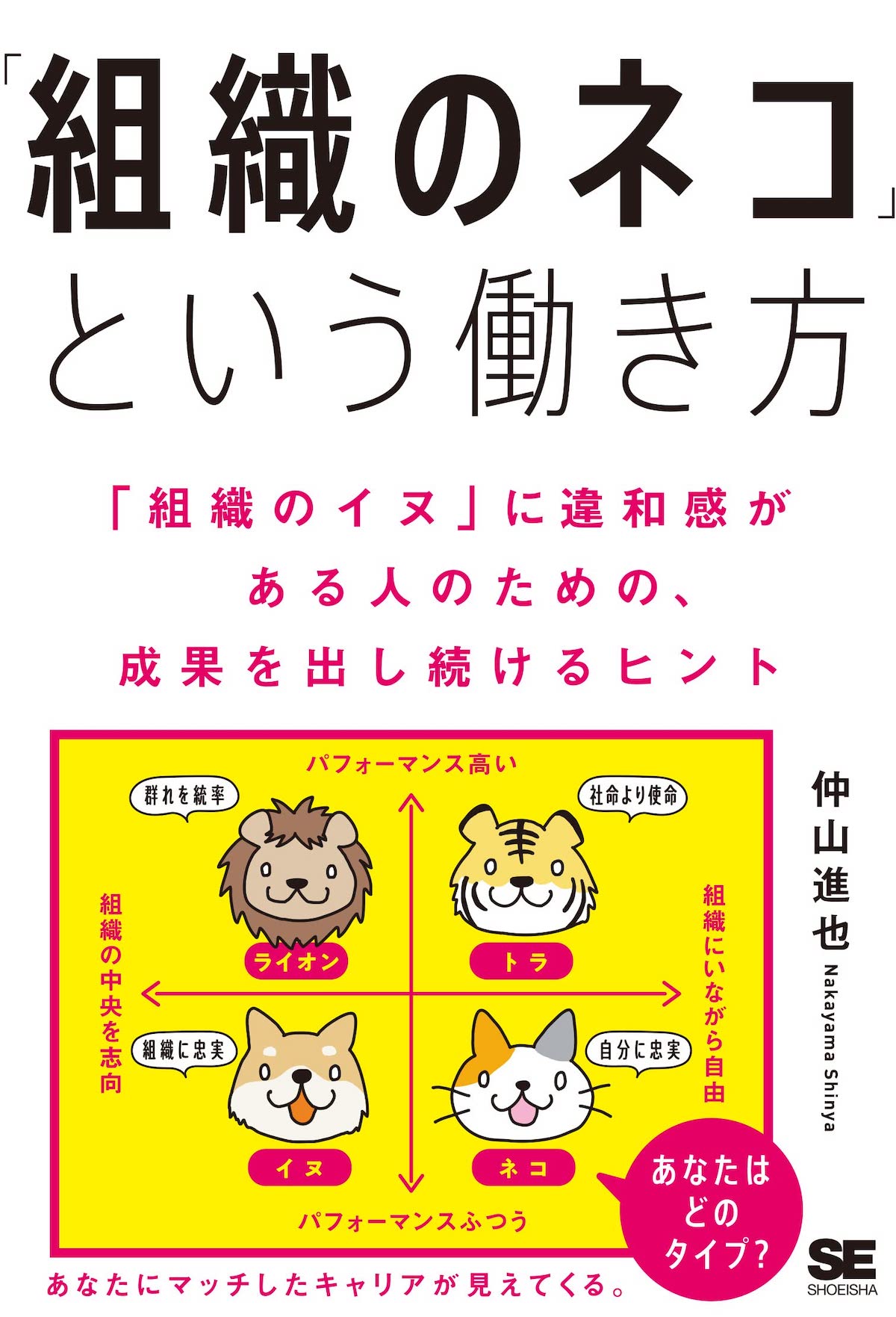

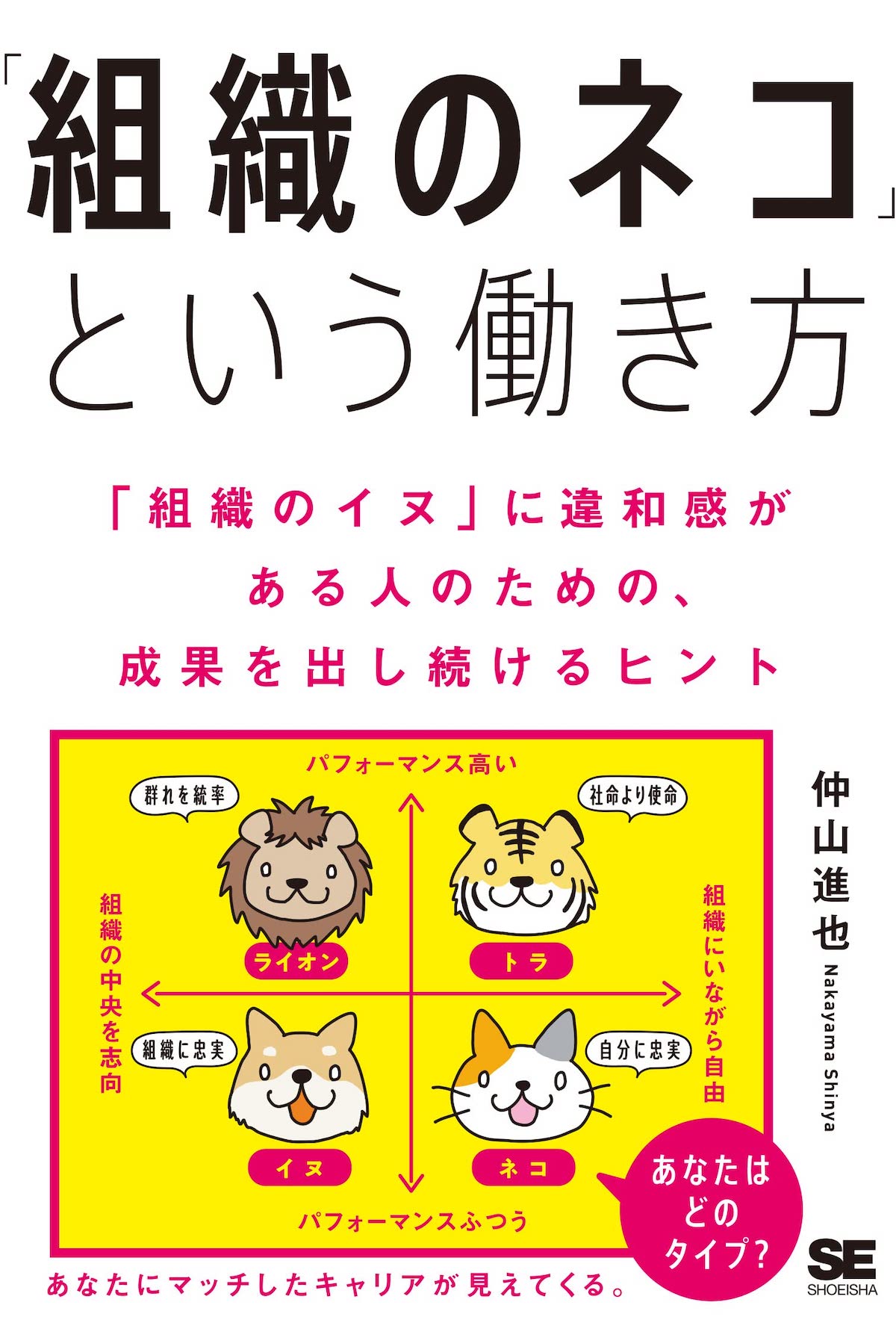

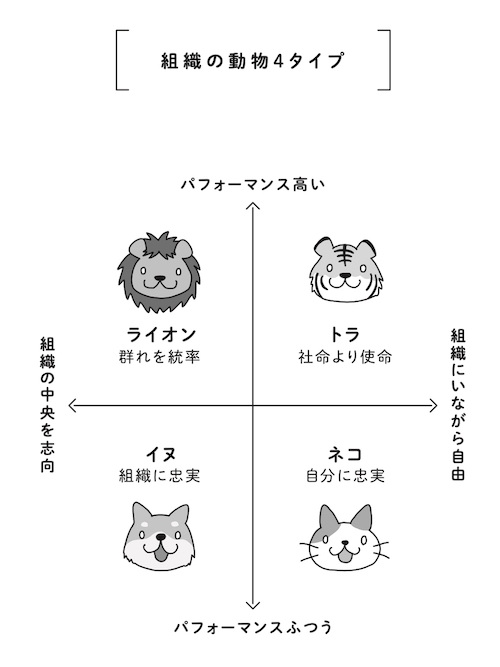

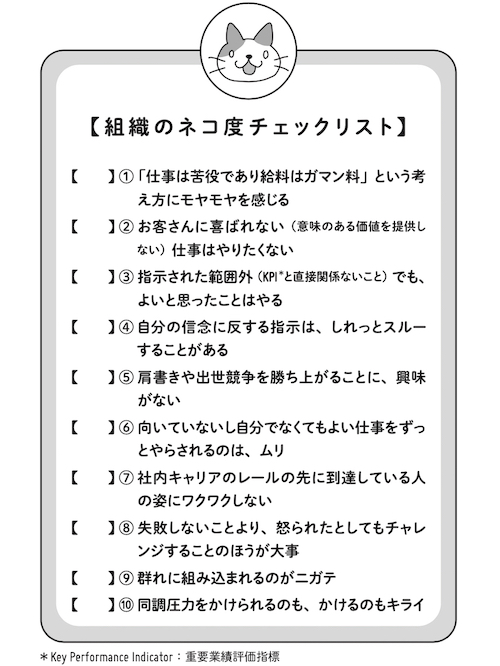

「組織のイヌ」であることに疲れた人、違和感がある人へ。「組織のネコ」という存在を知っていますか? これは令和時代のサラリーマンに贈る、もっと自分に忠実に、ゴキゲンに働くためのヒント集。楽天創業期からのメンバーにして、同社唯一の兼業自由・勤怠自由な正社員となった仲山進也氏に学ぶ「組織のネコ」トレーニング、略して「ネコトレ」!

最終回「イヌとネコのウェルビーイング」

“働きがいのある会社”の実態は?

吾輩はイヌである。

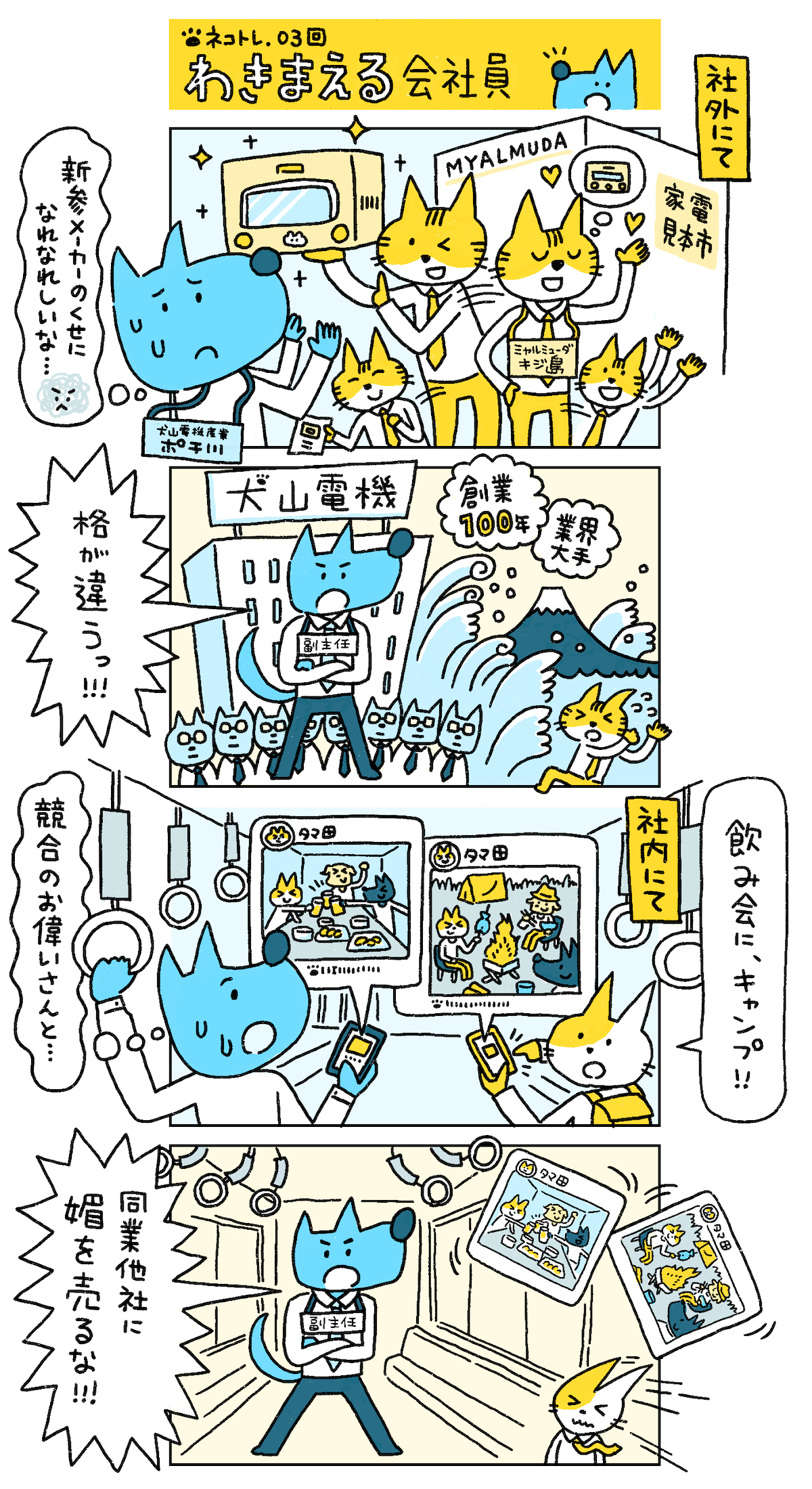

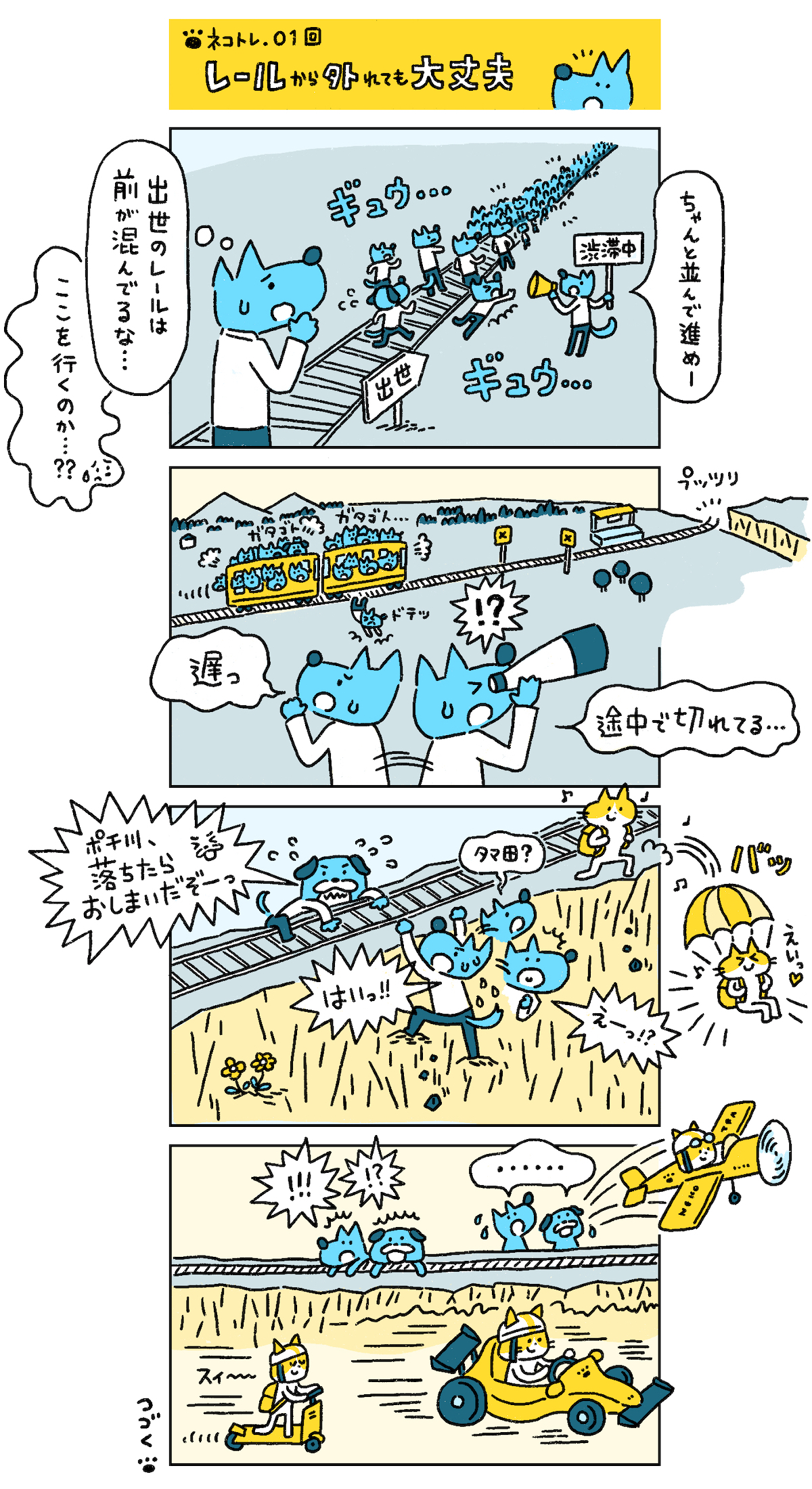

名はポチ川アキ男、32歳。趣味は推し活。犬山電機11年目の中堅にして、未だ営業チームの副主任どまり。会社の指示には忠実に従っているので、もっと正当に評価されたいと思ってはいるものの、出世のレールは先輩社員の行列で大渋滞中……。

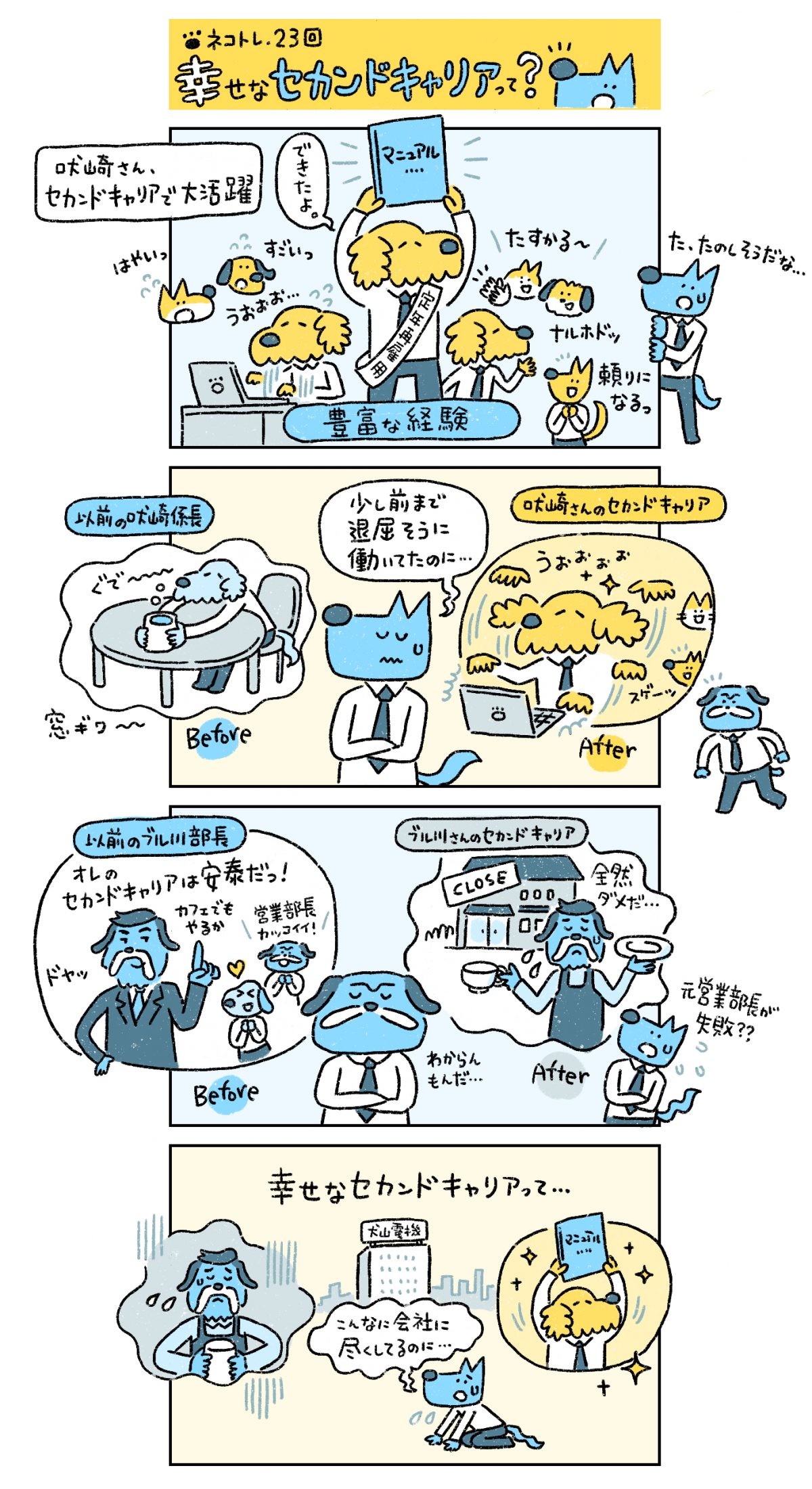

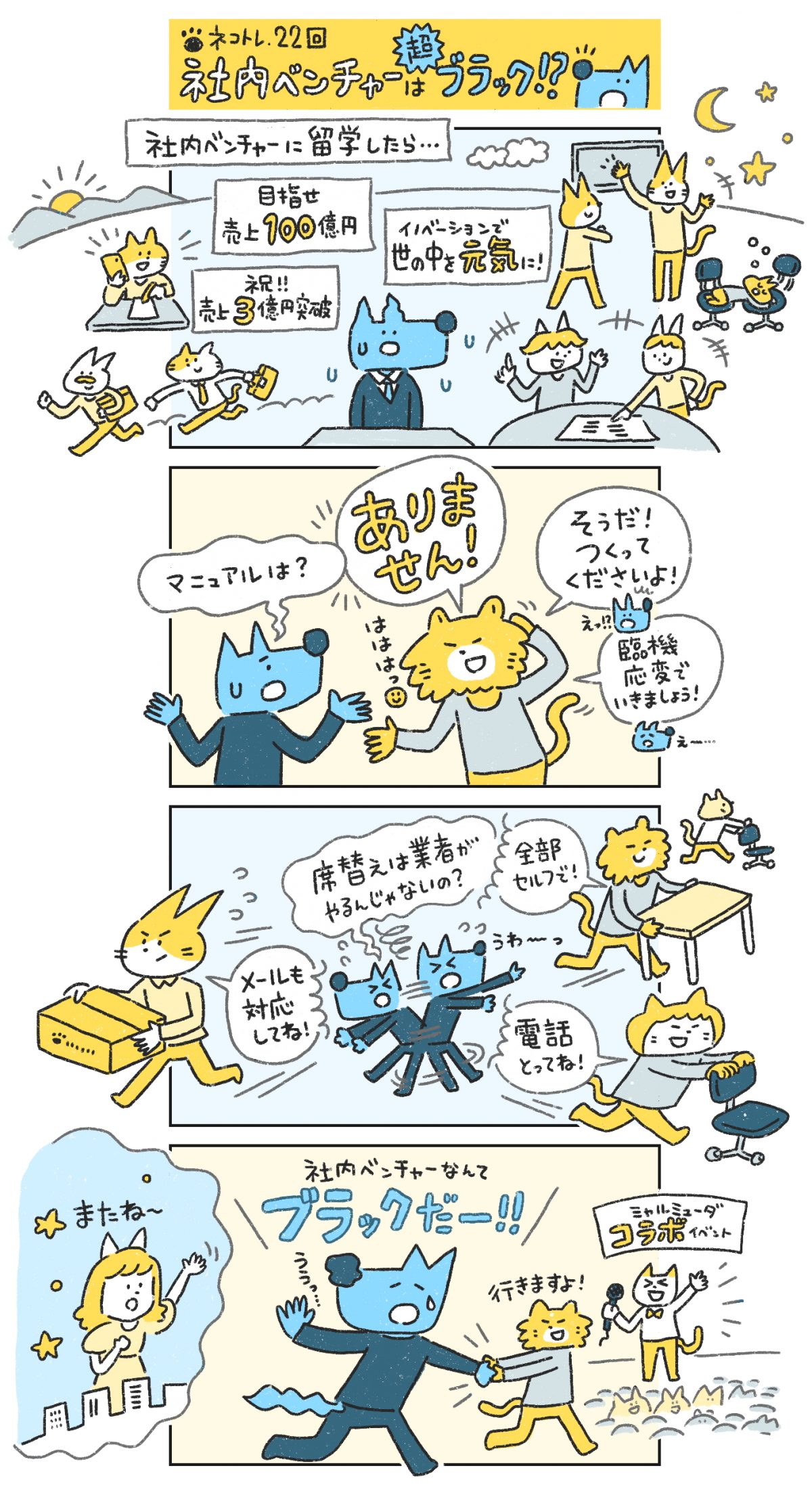

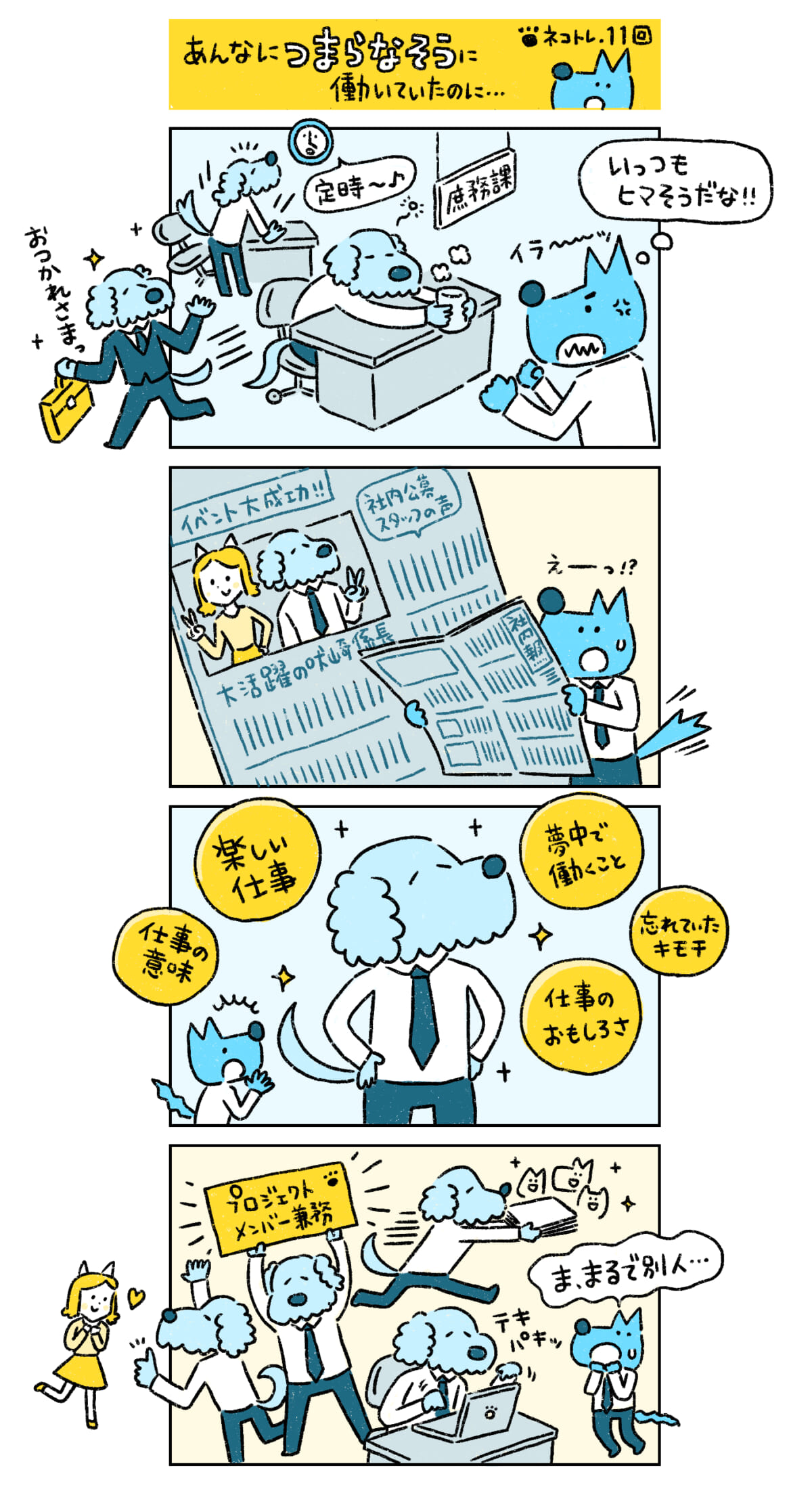

引き続き、オレは営業部から社内ベンチャーに留学している。ここしばらくは、定年後に再雇用された吠崎さんをサポートする形でマニュアルや業務フローの整備などを進めている。ここでは独自の慣例として、毎週金曜日の夜にピザパーティーが行われていた。その会場でオレは、部署に入ってきたばかりの若手新人・チワワ田から「このマニュアルのおかげで本当に助かります!」と声をかけられた。

このイベント、最初は「パリピかよ」と思ってたけど、こういう場も悪くないな……と思った直後のこと。司会から、ウェルビーイング企業を表彰する「働きがいのある会社ランキング」に犬山電機がランクインした、というアナウンスがあった。会場ではノリのよいメンバーから「犬山! 犬山!」とコールがかかり、祝賀ムードが漂っていたが……。

いやいや、この新規事業はまだ利益が出てないでしょ。基幹事業を担う営業部では必死でコスト削減に励んでいるというのに、ここの人たちが他部署に負担を押しつけて遊んでいるだけで。実際、この部署でマニュアルづくりみたいな”ちゃんとした仕事”をしてるのは、吠崎さんとオレだけだよね。これじゃ、会社全体がこの部署に利益を吸い上げられているようなものじゃないか?!

マジメに働く人たちが割を食うような現状を考えるうちに、やり場のない憤りを覚えたオレはいつものニャンザップへと向かっていた。

“働いて”いるというのに……。割り切れないポチ川はまた、ニャンザップへ向かった。

「ウェルビーイング」って何?

ポチ川「こんばんは……。ニャカ山さん、聞いてください。うちの会社、ウェルビーイングだか働きがいだかのランキングに入ったらしいんです。こんな結果、アンケートの集計で不正が行われたとしか思えませんよ!」

ニャカ山トレーナー(以下、ニャカ山T)「ずいぶん唐突ですね」

ポチ川「ニャカ山さんは以前、人間にはイヌタイプとネコタイプがいると言ってましたよね!?」

ニャカ山T「ポチ川さんと初めてお会いした日にお話ししたことですね」

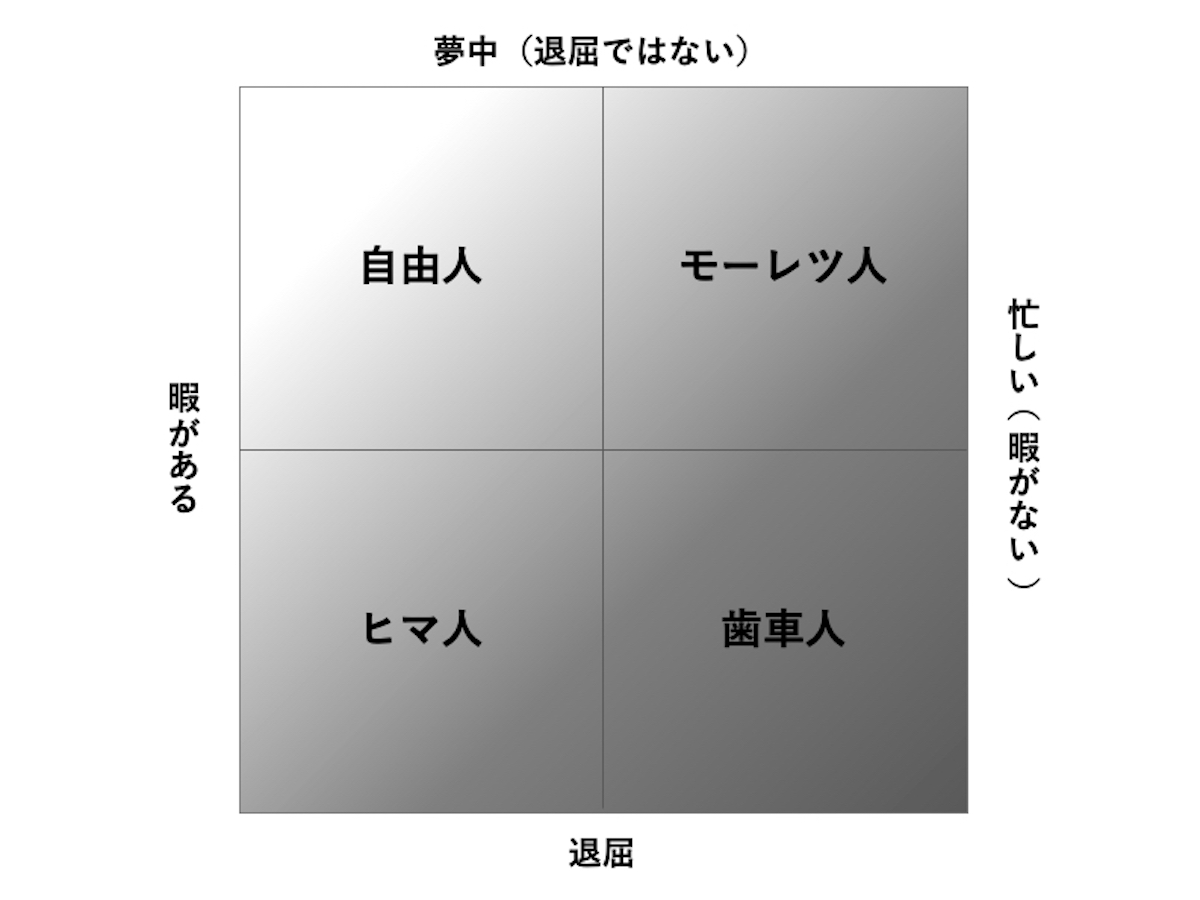

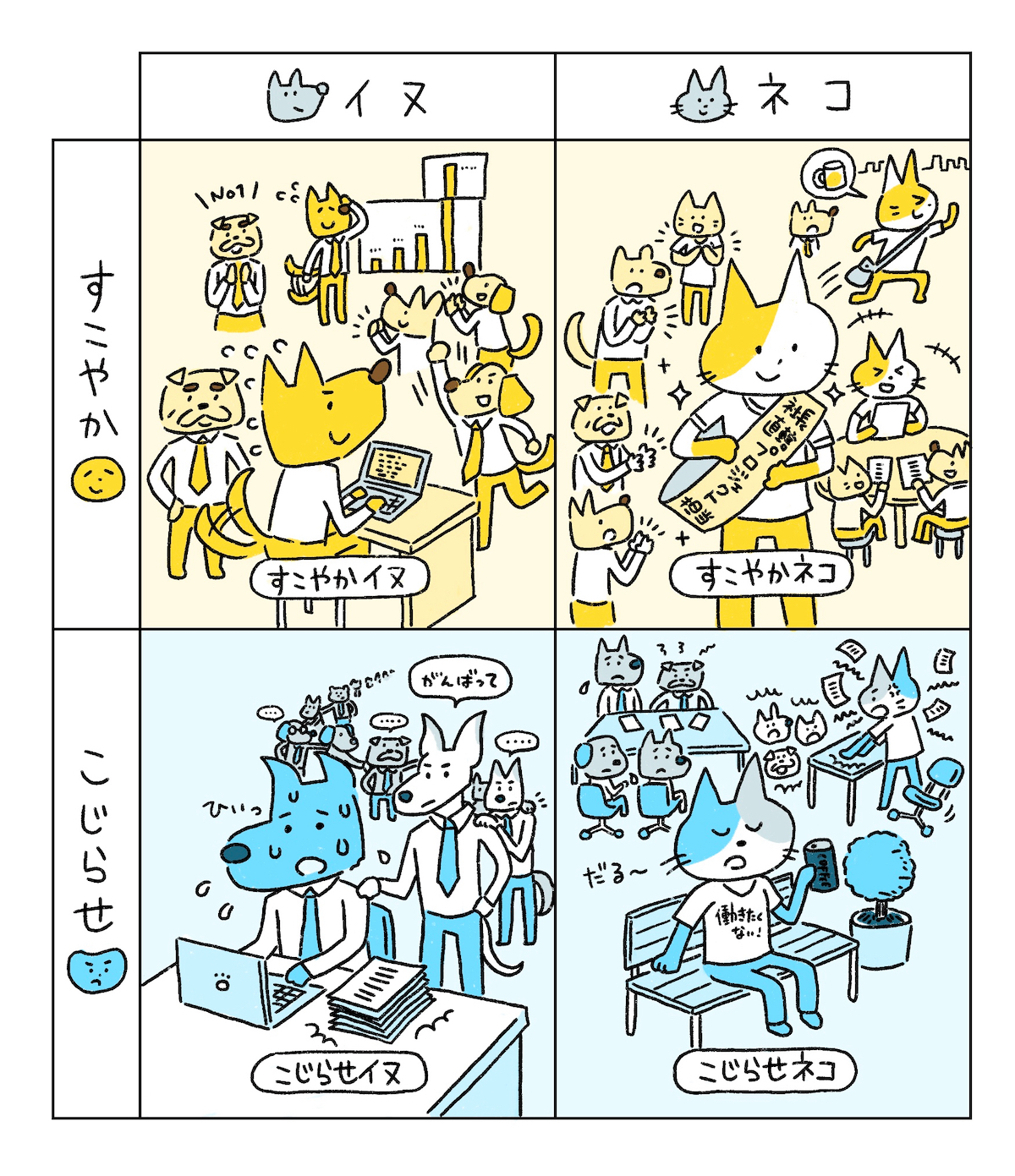

ポチ川「それですよ! いま、基幹事業側で働くのはイヌタイプが多くて、新規事業側はネコタイプが多いんです。で、基幹事業のメンバーは必死にコスト削減してるのに、新規事業のメンバーは利益も出てないのにウェイウェイお祭り騒ぎですよ。マジメに働くイヌ社員を犠牲にして、一部のネコ社員が楽しそうに遊んでるだけの会社が『働きがいランキング入り』なんて、ウェルビーイングだか何だか知りませんけど、あり得ないですよ!」

ニャカ山T「なるほど。ポチ川さんご自身、“ウェルビーイング”を感じられていないわけですね?」

ポチ川「僕はヨガとか瞑想とかピザパーティーとか、興味ないですから!」

ニャカ山T「まあ、それは誤解……」

ポチ川「そんな同好会が社内でもあるみたいですけど、意識高いネコタイプが多いと聞きました。そんな人たちより、僕みたいに会社のために数字を上げようと必死でがんばってるイヌタイプの人間のほうが、よっぽど偉いと思うんです。違いますか!?」

ニャカ山T「なるほど……。今日もだいぶ凝りっコリのようですね。では、今回のネコトレのテーマは 『イヌとネコのウェルビーイング』 にしましょうか」

“働きがい”と“Sカーブ”の関係

ニャカ山T「ポチ川さんは、犬山電機でこの1年ほどに実施された様々な取り組みについて、どう感じていますか? 『社長直轄プロジェクト』や『女性管理職比率50%』、それに『週3日ノー残業デー』 や『全員副業』 『社内留学』など、多くの変化がありましたよね」

ポチ川「どう思ってるかって、そんなの『迷惑だと思っている』に決まってるじゃありませんか。ただでさえ忙しいのにいちいち振り回されて、仕事のジャマでしかないですよ! あれの一体どこが”働きがい”なのかと」

ニャカ山T「社内のみなさんも同じような受け止め方ですか?」

ポチ川「まぁ、イヌタイプはみんな迷惑してるでしょうね」

ニャカ山T「元気になったという吠崎さんもたしかイヌタイプでしたよね?」

ポチ川「ま、まぁ、例外もあるというか……」

ニャカ山T「あれですか、ポチ川さんの”みんな”って、子どもが『友達みんなこのゲーム持ってるから買って』と言うのと同じですか?」

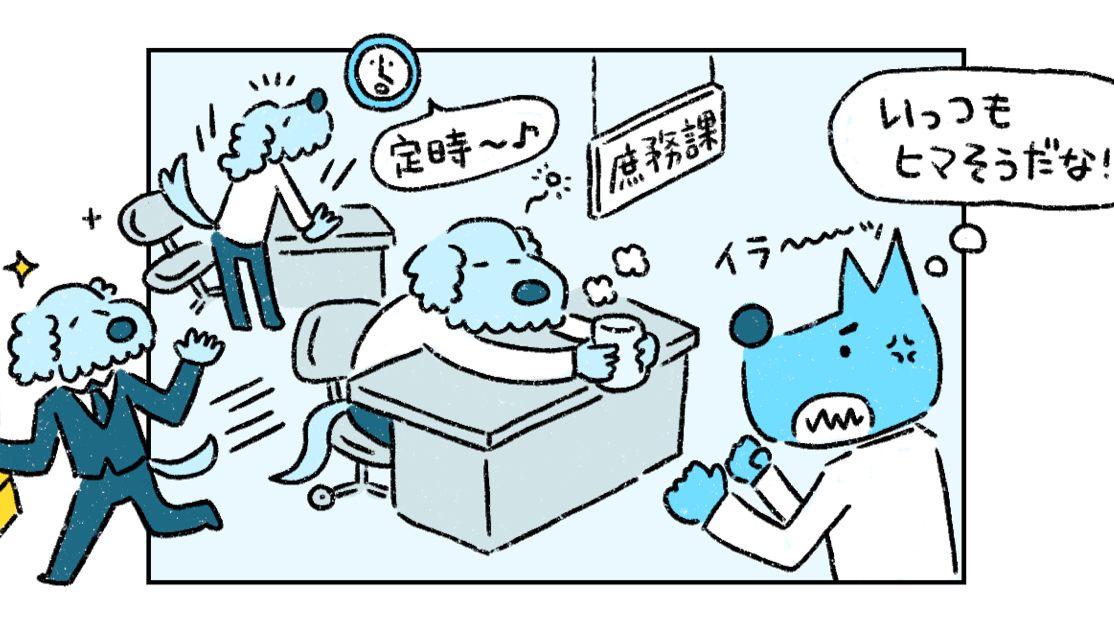

ポチ川「そ、そんなことないですよ! だって……そうだ、ハチ村課長なんて絶賛つまらなそうに働いてますし! あとほかは、えーと……」

ニャカ山T「ほかには?」

ポチ川「……と、とにかく僕が言いたいのは、ネコタイプの働きがいやウェルビーイングが、イヌタイプを犠牲にして成り立っているということなんです! 会社への数字的な貢献度でいえば、圧倒的にイヌが偉いはずなのに!」

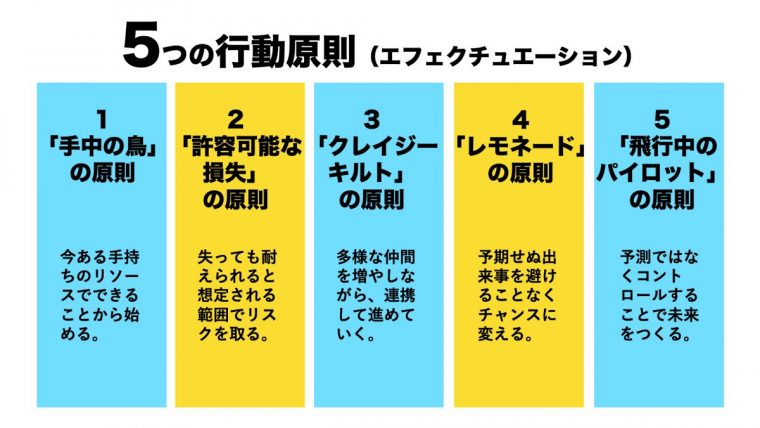

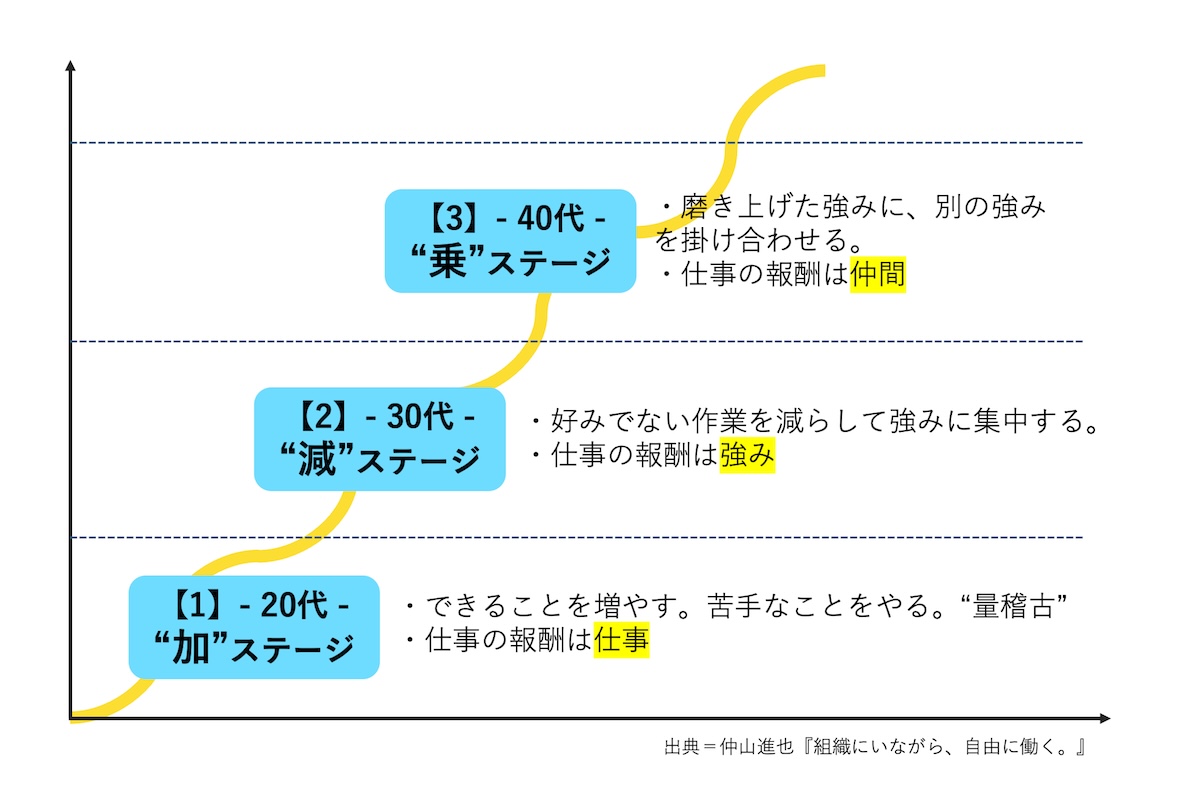

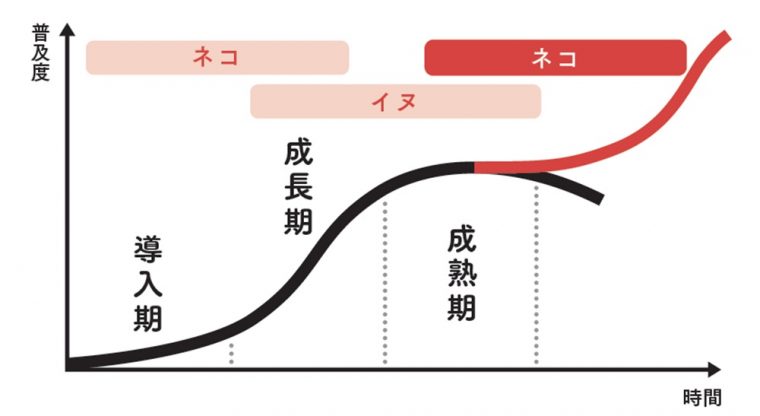

ニャカ山T「ポチ川さん、事業が成長していくプロセスを表す成長カーブはご存じですか? Sカーブと呼ばれたりするものです」

ポチ川「あの、導入期、成長期、成熟期のやつですよね。商品のプロダクトライフサイクルなんかでよく出てくる……」

ニャカ山T 「それです。私はこのSカーブが大好きなんです。これとイヌ・ネコを合わせて考えたりすると最高でしょう?」

ポチ川「何を言っているのかさっぱり……。なんかニャカ山さんが『大好き』とか『最高』とか言うの、珍しいですね」

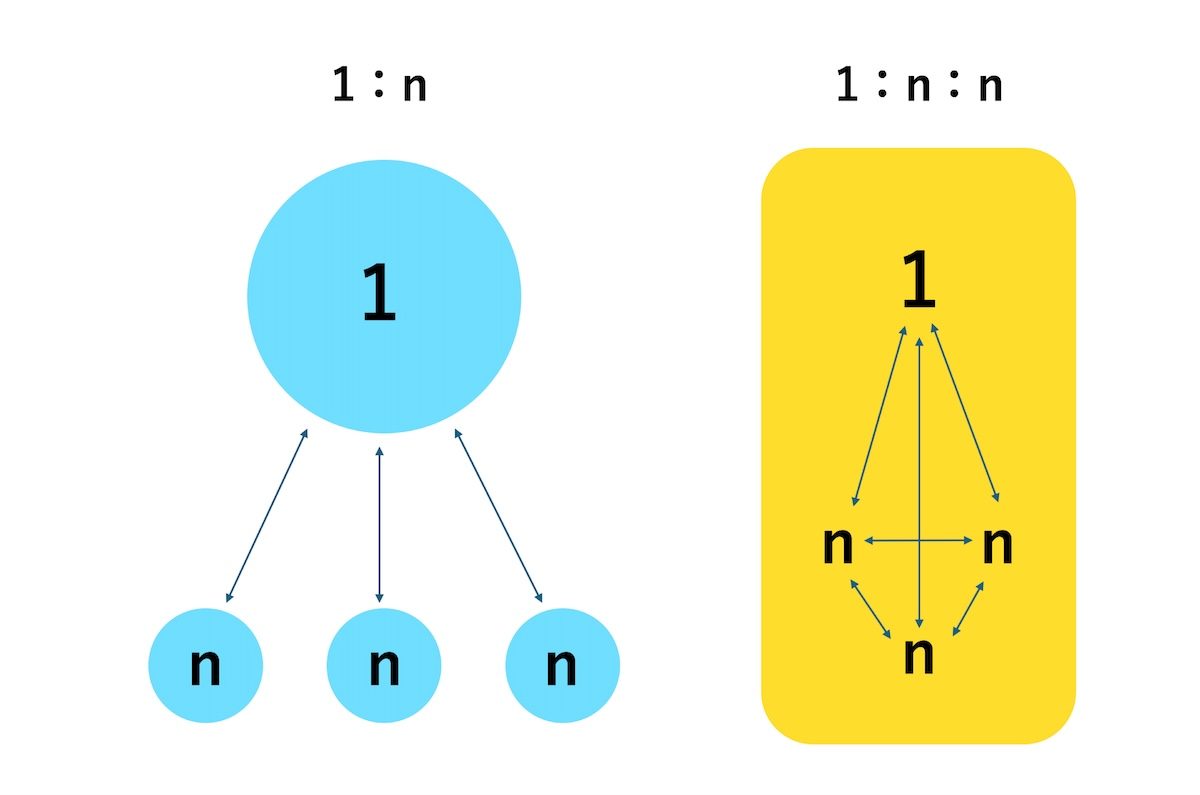

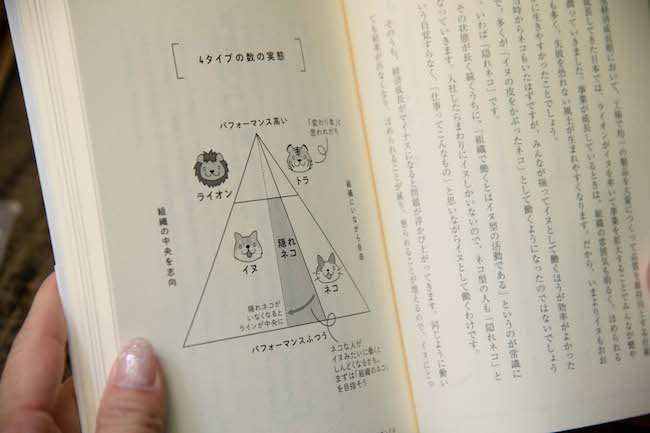

ニャカ山T「ふふふ、そうかもしれませんね。Sカーブの最初にあたる事業の始まり、つまり『導入期』では、何が正解かもわからずルールも定まっていません。この時期には、『どうすればお客さんはもっと喜んでくれるかな?』と、試行錯誤しながら新しい価値をつくっていくことに長けた『組織のネコ』タイプが活躍しやすいです」

ポチ川「たしかに、タマ田やミケ野がやってるのはそういう感じですね」

ニャカ山T「はい。そうやってわちゃわちゃしながら商品やサービスがブラッシュアップされていくことで、お客さんが増え、事業が軌道に乗り始めます。そしてグイッと伸びる『成長期』に入ると、急激に業務量が増えるわけです。すると、オペレーションが回らなくなってミスが増えるなどのトラブルが起こり始めます。人手も足りなくなるので採用が増え、新人が多くなるからマニュアルも必要になってきます」

ポチ川「それ、まさにうちの社内ベンチャーのことですよ。ちゃんとマニュアルをつくらないと困るのに、ネコタイプのヤツらは『マニュアルとか要る? これまでどおり臨機応変でよくない?』とか言っててヤバいんですよ」

ニャカ山T「ポチ川さんの場合は、『マニュアルつくってください』と言われたんでしたよね。とてもよい職場ですね」

ポチ川「どういうことですか?!」

ニャカ山T「マニュアルをつくって、ミスのないように運用するのは『組織のイヌ』タイプの得意技です。しかるべきタイミングで、ネコがイヌにバトンを渡すことができれば、Sカーブの成長がスムーズに進みやすくなります。それに対して、ネコが主導権を譲ろうとせず、『マニュアル要らないでしょ』と言って進もうとすると、事業の成長にとってブレーキとなるような大トラブルになりかねません」

ポチ川「ホントそうです。ネコタイプは危なっかしいんですよね!」

ニャカ山T「ですからポチ川さんにマニュアルづくりを依頼した方は、よいふるまいだなと。そして、成長期を乗り越えて『成熟期』に入ると、さらなる効率化やミスのない運用が重要になります。ルーティンワークが増えるので、イヌタイプは粛々と仕事を進めますが、ネコタイプは『飽きた』『つまんない』とテンションが下がったりモヤモヤしやすくなります。ポチ川さんが担当になった新人の方、会社を休みがちと言われていましたけど、タイプはもしかして?」

ポチ川「黒井ニャン吉、ネコタイプですね……。え、そういうことだったの……。では、成熟期の事業に配属されたネコはどうすれば?!」

ニャカ山T「成熟期では、次のSカーブに乗り換えをするために新たな価値を創造する必要があります。そうしないと『衰退期』を迎えることになってしまいますので。ネコタイプは、イヌタイプにバトンを渡したら、次のための新規事業立ち上げに回るのが”強みを活かした役割分担”です。イヌ側としても『ネコは立ち上げに回るのが大事だよね』『どっちが偉いとかじゃないよね』と理解できている、そんな組織文化をつくれるとよいですね」

ポチ川「うーん……。そう言われても、やっぱりモヤモヤしますね。なんだかんだ言って、ネコタイプは好きなことだけやってるように見えてしまうんです……」

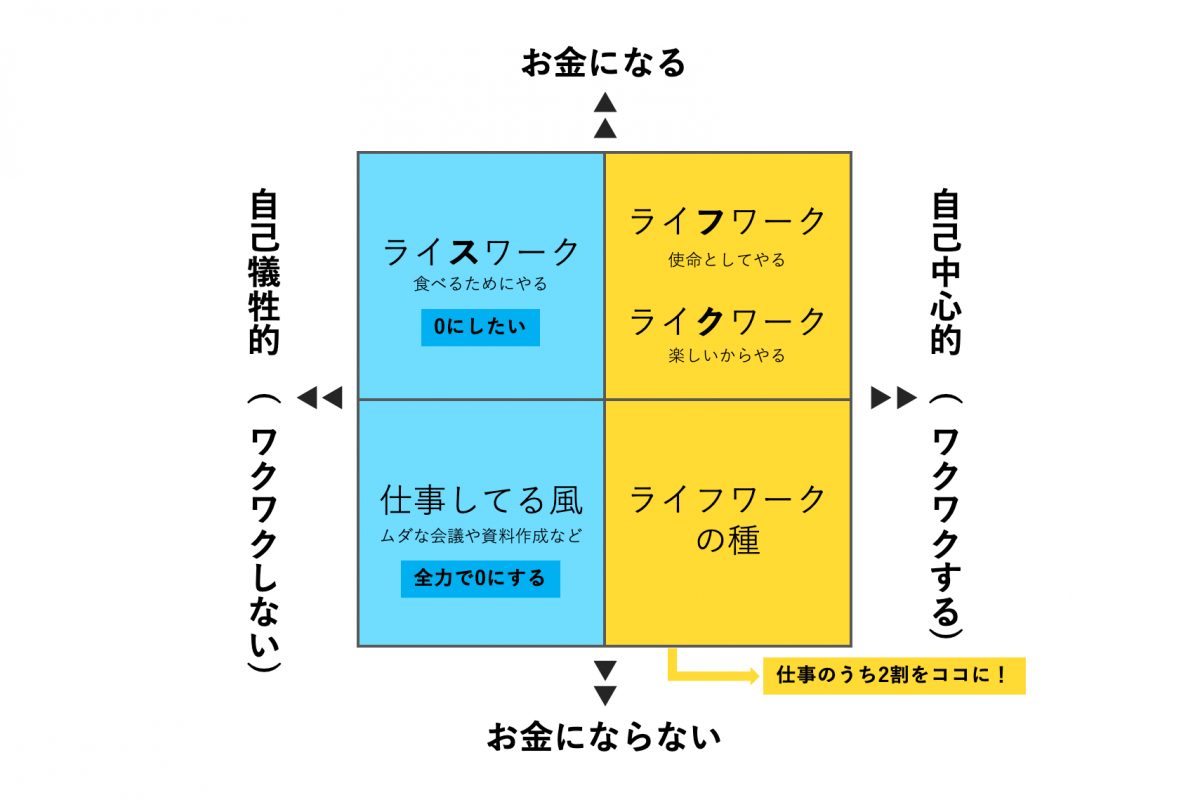

ニャカ山T「では、今日のネコトレをやってみましょうか。今回のトレーニングは 『自分がキモチわるいと感じることをやる』かつ『落ちている仕事を拾う』です」

「キモチわるい」に隠された「才能」

ポチ川「キモチわるいこと? それって、イヤなことでもやれってことですか?」

ニャカ山T「いいえ。他の人は特に気にしないのに、ポチ川さんだけが妙に気になってしまうこと、という意味です。それがポチ川さんの 『才能』、つまり強みの源泉となる”他者との違い”につながる可能性があるのです。かつ、誰もやらない『落ちている仕事』をやるとウェルビーイングに近づけるというお題なのですが」

ポチ川「なるほど。それなら、いくつか思い当たることがありますよ。最近、会社で『キモチわるい』と感じるのは、そうですね……ハチ村課長の話が長いこととか、僕への評価が低いこととかですかね」

ニャカ山T「ふむ。それは『キモチわるい』というより、ただの『愚痴』のように聞こえますね。それが『落ちている仕事』だとして拾う気になれますか?」

ポチ川「……。まあ、拾う気は1ミリもありませんね……」

ニャカ山T「では、ポチ川さんの推し活の中で、他の人は気にしないけど自分はキモチわるいと感じてしまったこと、ありませんでしたか?」

ポチ川「……ありますね。実は、推しのコンサートが終わった後、会場のゴミが散らかっているのがすごく気になってしまって。最初は、誰かが拾うだろうとか、スタッフがやるだろうって思ってたんですけど、そのままにされているのがどうにも『キモチわるい』と感じてしまって。それで、見かねて自分からゴミ拾いを始めたんです」

ニャカ山T「ほうほう」

ポチ川「最初は周りから『偽善者だ』とか、『推しの気を引くためにやってるんだろ』なんて言われて、正直やりにくかったです。でも、やらないとキモチわるいので、周りの目も気にせず淡々と続けていたら、見知らぬ同担の人が『私も一緒にやります』と言ってくれて。いつの間にかそれがほかのファンにも広まって、今では文化の一つになっているんです」

ニャカ山T「それは素晴らしいですね! いつ頃から始められたのですか?」

ポチ川「まだ推しがブレイクする前の、ファンが少なかった頃ですね」

ニャカ山T「なるほど。これは素朴なギモンなのですが、ブレイク前後でファン層は変わるものですか?」

ポチ川「もちろんです! でも、同担に貴賤(きせん)はないんですよ。ブレイク前から推してたから偉いとか、『ブレイクして変わっちまった』と言って離れていったヤツはダメとか、人気出てから推すのはダサいとかじゃないんです。みんなそれぞれの形で推しを応援しているんですから。ですので、ニャカ山さんも今から同担になりませんか。よければファンクラブの入会申込書、お渡ししますよ!」

ニャカ山T「えーと、今日はこの辺にしておきましょう。またいつでもいらしてくださいね」

今日のネコトレ

最終回【キモチわるいと感じることを率先してやる】

・「イヌ」と「ネコ」は成長カーブの異なるステージでそれぞれの強みを発揮する

・他人が気にしない「キモチわるさ」こそ、あなたの「才能」の源泉である

・イヌとネコがリスペクトし合える組織文化を醸成しよう

仲山進也

仲山考材株式会社 代表取締役、楽天グループ株式会社 楽天大学学長。

北海道生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒業。創業期の楽天に入社後、楽天市場出店者の学び合いの場「楽天大学」を設立。人にフォーカスした本質的・普遍的な商売のフレームワークを伝えつつ、出店者コミュニティの醸成を手がける。「仕事を遊ぼう」がモットー。

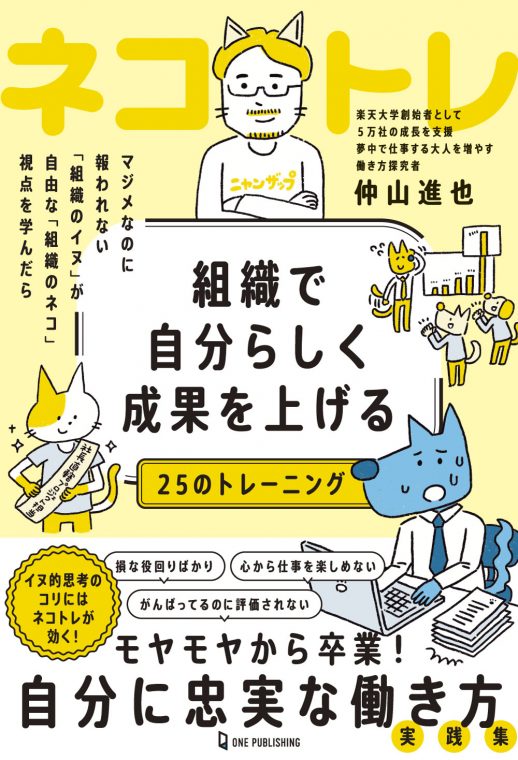

【緊急告知】本連載が待望の書籍化! 11月27日(木)発売・ただ今絶賛予約受付中

『組織で自分らしく成果を上げる25のトレーニング ネコトレ』

1760円(ワン・パブリッシング)

2022年10月にスタートした本連載がついに書籍化! 最新話まで含めた全25話の“ネコトレ”のほか、書籍では新たにポチ川の後日談、さらにはニャカ山トレーナーに著者である仲山進也氏がインタビューした特別原稿などを加筆し、読み応えたっぷり。こじらせイヌだったポチ川の成長ストーリーはどんな形で終結するのか!? ぜひ手にとってお楽しみください。

令和の組織で耳にするこんなキーワードが気になったら…必読です

ワークライフバランス(ノー残業デー)

ダイバーシティ(女性管理職比率)

正解のない時代

賞味期限切れのルール(昭和100年型組織)

過度な分業化による分断(組織の無能化)

世代間ギャップ

働く意義(評価基準・報酬)

1 on 1

リスキリング(研修)

心理的安全性

越境学習(レンタル移籍・社内留学)

副業解禁

就職・転職・出戻り(アルムナイ)採用

コミュニティ運営

人材育成(メンタリング)

セカンドキャリア

イノベーション

ウェルビーイング…etc.

イラスト/PAPAO

The post 組織のイヌに働きがいはある?事業を成長に導くイヌとネコの役割分担を『組織のネコという働き方』著者に学ぶ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.